12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Krimi

- Serie: Breen-Tozer-Trilogie

- Sprache: Deutsch

London, November 1968: Hippiekommunen besetzen Häuser, in der Royal Albert Hall feiern John Lennon und Yoko Ono »alchemistische Hochzeit«, und in den Galerien hängen Bilder, die den Blick des Betrachters mächtig herausfordern. In diese so bunte wie nebulöse Welt gerät Detective Sergeant Breen, als in einem niedergebrannten Haus die Leiche eines jungen Mannes gefunden wird. Die Todesumstände sind mysteriös und der Tote nicht nur ein stadtbekannter Playboy und Kunstsammler, sondern auch Sohn eines angehenden Ministerpräsidenten. Und dieser tut so einiges, um Breen bei der Ermittlung Steine in den Weg zu legen. Das ist aber bei Weitem nicht Breens einziges Problem: Fast täglich erhält er Morddrohungen, und er wüsste endlich gern, woran er mit Tozer ist – bevor sie den Polizeidienst quittiert und die Stadt für immer verlässt. Auch der neue Fall von Breen und Tozer führt das ungleiche Paar unter die bunte Oberfläche Swinging Londons. Zwischen den legendären Partys des Galeristen Robert »Groovy Bob« Fraser und heruntergekommenen Drogenhöhlen erleben sie eine Stadt im Umbruch. Während die einen die neue Freiheit feiern, sind andere bereit, in ihrem Namen über Leichen zu gehen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 543

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

London, November 1968: Hippiekommunen besetzen Häuser, in der Royal Albert Hall feiern John Lennon und Yoko Ono »alchemistische Hochzeit«, und in den Galerien hängen Bilder, die den Blick des Betrachters mächtig herausfordern. In diese so bunte wie nebulöse Welt gerät Detective Sergeant Breen, als in einem niedergebrannten Haus die Leiche eines jungen Mannes gefunden wird. Die Todesumstände sind mysteriös und der Tote ist nicht nur ein stadtbekannter Playboy und Kunstsammler, sondern auch Sohn eines hochrangigen Labour-Politikers. Und dieser tut so einiges, um Breen bei der Ermittlung Steine in den Weg zu legen. Das ist aber bei Weitem nicht Breens einziges Problem: Fast täglich erhält er Morddrohungen, und er wüsste endlich gern, woran er mit seiner Kollegin Tozer ist – bevor sie den Polizeidienst quittiert und die Stadt für immer verlässt.

William Shaw begann seine Karriere als Redakteur des Punk-Magazins ZigZag. Heute schreibt er für Zeitungen wie The Observer und The New York Times über Themen zwischen Pop- und Subkultur. Für das Magazin Details begleitete er New-Age-Traveller auf der Reise, schleuste sich in die rechte US-Musikszene ein und lebte einen Monat lang als Steinzeitmensch in der Wüste von Utah. Er veröffentlichte eine Sammlung kurioser Kleinanzeigen und ein Buch über junge Musiker in Los Angeles. Abbey Road Murder Song ist sein erster Roman und der Auftakt einer Reihe um die Ermittler Breen und Tozer. Er lebt und arbeitet in Brighton.

Conny Lösch lebt als Übersetzerin in Berlin. Sie hat u. a. Bücher von William McIlvanney, Elmore Leonard und Ian Rankin ins Deutsche übertragen.

www.williamshaw.com

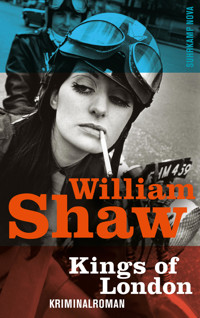

William Shaw

Kings of London

Kriminalroman

Aus dem Englischen von Conny Lösch

Suhrkamp

Die englische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel House Of Knives bei Quercus, London.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4610.

© Suhrkamp Verlag Berlin 2015

© 2014 William Shaw

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlagfoto: Frank Habicht

Umschlag: hißmann, heilmann, hamburg

eISBN 978-3-518-74124-5

www.suhrkamp.de

Für Lisa

eins

De Gaulle wurde wiedergewählt. Robert Kennedy erschossen. Die Amerikaner kommen in Vietnam nicht weiter und stellen sich hinter Richard Nixon. Die Sowjets haben Panzer nach Prag geschickt. Es ist Herbst 1968. Und London bleibt London. Obwohl es schon den ganzen Sommer über geregnet hat, regnet es immer noch.

Ein Mann bringt seinen Vater ins Krankenhaus. Die Krankenschwester am Aufnahmeschalter ist dick und auffallend schnurrbärtig. In der Hand hält sie einen zerkauten Kugelschreiber und stellt Fragen wie: »Sind Allergien bekannt?«

Es ist spät in der Nacht, vielleicht sogar schon früh am Morgen. Der Mann ist müde. Er hat das Gefühl, seit Tagen nicht geschlafen zu haben. »Nein.«

Und: »Die Namen der nächsten Angehörigen?«

»Er hat nur mich.« Weil er sehr schmal ist, wirkt der Mann größer, als er eigentlich ist. Er ist Anfang dreißig und gehört einer Generation an, die sich noch konventionell kleidet. Heller Regenmantel. Hellbraune Schuhe von Cherry Blossom. Grauer Anzug.

»Sonstige Verwandte?«, fragt sie.

»Nein, nur ich.«

»Niemand sonst?«

Der Mann schüttelt den Kopf. An den dunklen Augenrändern sieht man ihm seine Müdigkeit an.

Sie nimmt ihren Stift und trägt ein: »KEINE«.

Es war eine lange Nacht. Eine von viel zu vielen.

»Wo können wir Sie im Notfall erreichen?«

»Ich bin Polizist«, sagt der Mann, als würde das die Frage beantworten. Dann gibt er ihr die Nummer der Wache in Marylebone.

»Hinten am Ende des Flurs gibt es ein Wartezimmer, wenn Sie mögen«, sagt sie und zeigt mit dem Stift den Weg. Irgendwo dudelt ein bescheuerter Alma-Cogan-Song aus einem Radio.

»Nein, ich verschwinde lieber«, sagt er. »Ich komme später wieder und sehe nach, wie’s ihm geht.«

Normalerweise kann sich der Polizist Einzelheiten sehr gut merken, wird sich später aber an kaum etwas hiervon erinnern. Nachdem er sich lange Zeit neben seinem Schichtdienst auch noch um seinen Vater hatte kümmern müssen, ist er jetzt erschöpft. Lange, unruhige Nächte nach der Arbeit. Lauwarme Suppe, die dem alten Mann aus dem Mund tropft. Katzenwäsche im Bett. Bettpfannen. Dazu immer der verdatterte Blick aus blassen Augen. Ihn heute ins Krankenhaus zu bringen ist eine Erleichterung. Der Mann hat genug.

Aber er wird bereuen, nicht länger geblieben zu sein. Eigentlich hätte er gar nicht unbedingt sofort wieder zum Dienst gemusst. Er hätte ruhig noch ein paar Stunden bleiben können. Und das ist der kalte schwarze Stein, der sich in seiner Brust festsetzen wird.

Das Jahr war schlecht gewesen. Jetzt will er nur noch weiter. Warten würde bedeuten, der Traurigkeit nachzugeben.

Als er zur Treppe geht und das Gebäude verlassen will, stellt er erstaunt fest, dass es in der Welt draußen immer noch dunkel und still ist. Er sieht auf die Uhr. Ticka ticka Timex. Gerade mal zwanzig nach fünf. Die vergangenen Tage waren so zerrissen, so verstörend. Er ist lange genug im Krankenhaus gewesen, um sich einzubilden, dass es draußen inzwischen taghell sei, tatsächlich hat er aber noch gute drei Stunden bis Dienstbeginn. Wäre eigentlich ganz gut, noch ein bisschen zu bleiben.

Er hält auf der kalten Treppe inne. Die Zeit reicht nicht, um noch einmal in die Wohnung zurückzukehren und zu schlafen. Aber wenn er mit dem Bus nach Marylebone fährt, kommt er viel zu früh an.

Also geht er zu Fuß los. Raus aus dem Krankenhaus, auf die stille Straße.

Er geht durch Islington, die Caledonian Road runter, vorbei an halb abgerissenen Plakaten, die für Judy Garland im Talk of the Town werben. Die ganze Zeit hat er den kalten Wind im Rücken. Die Gehsteige sind leer, nur hier und da ein Mann auf dem Heimweg von der Nachtschicht oder eine Krankenschwester, die auf den ersten Bus wartet.

Es ist sechs Uhr, als der Mann King’s Cross erreicht.Der Himmel hat die Farbe von Zigarettenasche. Die Briefträger tragen Briefe aus. Die Milchmänner liefern Milch. Geschäftsleute in Nadelstreifen kommen aus den Vorstädten, schlenkern im Gehen mit ihren ledernen Aktentaschen.

»Kann Tage dauern, haben sie gemeint«, erklärt er der Bürosekretärin, die vierzig Minuten nach ihm zur Arbeit erscheint. Sie ist jung, hat viel Haarspray aufgetragen und eine knallbunte Strickjacke übergeworfen. Ihre Wimperntusche ist verschmiert, es fällt ihm auf, aber er sagt es ihr nicht.

»Du Ärmster.«

»Mach dir um mich keine Sorgen«, erwidert er, »mir geht’s gut.« Er senkt den Kopf und hofft, dass sie kapiert, dass er nicht darüber reden möchte.

»Kann ich dir was Schönes aus der Kantine mitbringen?«

Ungefähr eine Stunde sitzt er an seinem Schreibtisch, spitzt Bleistifte und tut, als würde er Berichte tippen.

Als der Anruf kommt und man ihm mitteilt, ein paar Feuerwehrmänner hätten in einem ausgebrannten Haus in Carlton Vale eine Leiche gefunden, meldet er sich freiwillig. So hat er wenigstens etwas zu tun.

In weniger als zwei Minuten ist er die Treppe runter und in den Wolesley des CID gesprungen. Ein ungeklärter Todesfall ist eine herrliche Ablenkung.

»Paddy. Eine Nachricht für dich.«

Beim ersten Mal hört er die Stimme nicht.

»Bist du da oben, Paddy?«

Auch nicht beim zweiten Mal. Der Mann hockt da, untersucht die Ruine eines Zimmers, konzentriert sich auf das, was er sieht.

»Paddy!«

Ein Zimmer. Ein Kamin. Eine klebrige Masse auf dem Fußboden.

»Paddy Breen!«

Die Leiche wurde bereits weggebracht. Geblieben ist nur diese dunkle zähe Flüssigkeit, die unter der Hitzeeinwirkung aus der Haut ausgetreten ist.

Der Detective Sergeant prägt sich alles ein. Ein leerer Behälter Feuerzeugbenzin. Schwarz verkohlte Holzdielen. Ein alter Sessel, bis auf die Federn runtergebrannt. Alles merkt er sich. Er hat Schlimmeres gesehen. Es musste schnell gegangen sein.

»Sergeant Breen!«

Dieses Mal hört er es: »Was?«

»Sie werden über Funk verlangt, Sir.«

Das Haus hatte lange leergestanden. Die ganze Häuserreihe war im Krieg zerbombt und immer noch nicht abgerissen worden. Die Wände waren kahl, der Putz bröckelte von der Decke. Jetzt, nach dem Brand, ist alles gleichmäßig schwarz. Er sieht sich ein letztes Mal in dem Raum um, weil immer so viel davon abhängt, was gleich in den ersten Stunden gefunden wird. Darin ist er sehr gut.

»Ich komme«, sagt er leise, hebt den leeren Benzinbehälter auf.

Er geht vorsichtig die verkohlte Treppe hinunter, hält den Behälter zwischen Zeigefinger und Daumen. Überall die schwarze Schmierschicht, die sich bei einem Brand auf alle Oberflächen legt. Schon hat er sie auch auf den Schuhen, aber er achtet darauf, dass sein Jackett verschont bleibt.

Unten an der Treppe sagt ein Mann in Feuerwehruniform: »Hat sich verdammt schnell ausgebreitet, so wie’s aussieht«, hustet und rotzt auf den nackten Boden.

»Verstehe«, sagte Breen. Er hält den Behälter hoch. »War das der Auslöser?«

»Muss es gewesen sein«, sagt der Feuerwehrmann. »So schnell wie das ging, war Benzin oder was Ähnliches im Spiel. Die arme Sau da drin.«

»War er’s selbst? Aus Versehen?«

»Hab ich schon das ein oder andere Mal gesehen, ausgeschlossen ist das nicht.«

»Kann so wenig Benzin ein so großes Feuer auslösen?«

Der Feuerwehrmann schiebt die Unterlippe vor. »Vielleicht«, sagt er.

Breen nickt und tritt nach draußen.

»Sie werden über Funk verlangt, Sir.«

Breen setzt sich auf den Beifahrersitz und legt den Behälter aufs Armaturenbrett, dann holt er ein Taschentuch aus der Tasche und wischt sich den Schmutz von den Händen.

»Delta Mike Five«, sagt er in das Sprechteil. »Hier ist Breen.«

Er hätte gleich im Krankenhaus anrufen sollen, gleich als die erste Nachricht kam. Aber da war es wohl auch schon zu spät. Der Arzt wird sagen, dass er letztlich an einem Harninfekt gestorben ist, aber in Wirklichkeit ging es schon sehr lange mit ihm bergab.

Vor sechs Jahren wäre er beinahe bei einem Brand ums Leben gekommen, da hatte er das Gas unter einer Pfanne angelassen, war aber mit einem verbundenen Arm davongekommen. Es war das erste Anzeichen dafür, dass er nicht mehr ganz auf der Höhe war. Danach war er zu seinem Sohn gezogen.

Tomas Breen, Maurer aus Knocancuig, Tralee, stirbt mutterseelenalleine an einem Nachmittag im September. In dem Moment, in dem ihm die Krankenschwester das Laken über den Kopf zieht, steht sein Sohn in einem weiß gefließten Raum in einem anderen Krankenhaus ein halbes Dutzend Meilen weit entfernt und starrt eine andere Leiche an, so kohlschwarz wie der Rest des Hauses, in dem sie gefunden wurde. Er starrt den Toten an und hofft, dass sich irgendwie ein Sinn ergibt. Ein unbekannter Toter in einem kalten Raum.

Zwei

Breen legte die Fotos von der verkohlten Leiche in seine Ablage. Drei Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Eine zeigte das entstellte Gesicht des Mannes, zwischen den verbrannten Lippen sind die Zähne zu sehen. Ein anderes die ganze Leiche von der Seite. Noch eines den Raum mit dem Toten darin, so dass dessen Position erkennbar war. Im Verlauf der Wochen zog Breen sie immer wieder aus dem Stapel und legte sie obenauf. Manchmal erwischten ihn seine Kollegen vom CID Marylebone dabei, wie er sie betrachtete.

Gerissene Haut wie bei einem Spanferkel. Bleiches Fleisch, darunter Fett. Die Knie leicht angewinkelt.

Aus Herbst wurde Winter, und die Identität des Toten war noch immer ungeklärt. Andere Fälle kamen und gingen. Nixon gewann die Wahl.

Detective Sergeant Cathal Breen räumte die Sachen seines Vaters aus der Wohnung, aber nicht alle. Er kaufte sich seine erste Beatles-Platte, legte sie aber nur einige wenige Male auf. Diese Art von Musik war etwas für jüngere Leute. Er überlegte, ob er sich sein Haar anders kämmen und vielleicht Koteletten stehen lassen sollte, tat es aber nicht. Er war zweiunddreißig. Und er würde lächerlich damit aussehen.

Auch die Brandursache blieb ungeklärt, zumindest offiziell, wobei der Gerichtsmediziner Wellington meinte, mit der Haut der Leiche sei eine Flasche verschmolzen. Das und der leere Behälter wiesen auf einen Unfall hin, und obwohl Breen Zweifel daran hatte, dass eine so geringe Menge Feuerzeugbenzin einen solch verheerenden Brand auslösen konnte, schien diese Frage niemanden sonst zu beunruhigen. Wahrscheinlich hatte es sich um einen betrunkenen Stadtstreicher gehandelt, der Feuer machen wollte, um sich bei dem Mistwetter daran zu wärmen. Wellington genügte das.

Breen beschäftigte sich länger mit dem Fall, als er eigentlich gedurft hätte. Er kehrte mehrmals in den weißen Krankenhausraum zurück, um die verkohlte Leiche zu betrachten. Der Großteil der Gesichtshaut war verbrannt, weshalb man sich schlecht vorstellen konnte, wie der Mann einmal ausgesehen hatte. Das verbliebene Fleisch wies keinerlei Verletzungsspuren auf. Je länger seine Identität ungeklärt blieb, desto wahrscheinlicher wurde es, dass es sich um einen Stadtstreicher handelte. Breen nahm an, dass er vielleicht einer der Tausenden von Iren gewesen war, die zurzeit verzweifelt und auf Arbeitssuche nach London kamen. Wellington bestärkte ihn in diesem Verdacht, als er Breen erklärte, er habe Spuren von Betonstaub auf der Hose des Toten gefunden.

Breen machte sich Notizen. Er klopfte an die Türen der Arbeiterunterkünfte und fragte, ob einer der Bewohner verschwunden sei. Er zeichnete Karten mit sämtlichen Baustellen in der Umgebung. Am Wochenende besuchte er Garryowen und das Palais, wo Tanzkapellen »Boolavogue«, »Liverpool Lou« und andere rührselige Walzermelodien spielten. In den irischen Ballsälen kamen auf eine Frau zwei oder drei Männer. Hatte hier jemand gehört, dass einer vermisst wurde? Einer weniger war gut, dann hatten die anderen bessere Chancen.

Am Anfang ignorierten die Kollegen seine Verbissenheit. Schließlich hatte er kürzlich erst seinen Vater verloren und war nicht ganz er selbst. Und an sich war er ja ein anständiger Kerl, dieser Paddy Breen. Keiner, der wirklich dazugehörte, aber na ja, insgesamt schon ein guter Mensch.

Nach einiger Zeit merkte Breen, dass er ihnen auf die Nerven ging. Eigentlich war das gar kein Fall für den CID. Dieser verfluchte Paddy Breen. Verschwendete seine Zeit mit diesem aussichtslosen Problem. Wäre besser, wenn er sich mal anderweitig ins Zeug legen würde.

Es gab so viel zu tun. Anständige Menschen kamen bei Schlägereien und Raubüberfällen um. Keine versoffenen Einwanderer, die sowieso niemand vermisste. Diese verfluchten Iren. Paddy selbst natürlich ausgenommen. Aber der verbrannte Tote, das war eindeutig ein Unfall gewesen, also was wollte er eigentlich?

»Niemand wird es dir danken, wenn du deine Arbeitszeit darauf verschwendest«, hatte Sergeant Prosser mehr als einmal gesagt. Breen merkte, wie sehr es Sergeant Prosser auf die Palme brachte, dass er so viel Zeit mit einem aussichtslosen Fall vergeudete.

Der Inspector war freundlicher, ließ Breen zunächst gewähren. Einmal, Ende November, ertappte er ihn jedoch erneut mit den vor sich auf dem Schreibtisch ausgebreiteten Fotos.

Sie waren inzwischen schon ein bisschen abgegriffen und vergilbt.

»Um Gottes willen, Breen«, sagte er. Ganz leise. Von Mann zu Mann. Inspector Bailey war Polizist der alten Schule. Immer anständig, aber ein Pedant. Es gefiel ihm nicht, wenn jemand aus der Reihe tanzte. Wo kämen wir denn da hin, wenn sich Polizisten nur mit Fällen beschäftigten, die ihnen persönlich unter die Haut gingen? »Sie glauben immer noch, dass er ein irischer Arbeiter war, oder?«, fragte Inspector Bailey.

»Ja, Sir.«

Pause. »Ihr Vater war Ire, nicht wahr, Sergeant?«

»Ja, Sir.«

Bailey nickte und warf Breen einen unbequemen Blick zu. Die anderen im Raum hatten aufgehört zu tippen und gelauscht. »Und war er nicht auch Maurer gewesen, Ihr verstorbener Vater?«, fragte Bailey.

»Ja, Sir.«

»Es ist verständlich, dass einem der Tod des eigenen Vaters zusetzt«, sagte er.

Breen erwiderte nichts.

»Aber reißen Sie sich zusammen, Paddy«, sagte der Inspector, legte Breen ganz kurz die Hand auf die Schulter und ging, schloss sich in dem kleinen Raum ein, der ihm als Büro diente.

Beim CID herrschte betretene Stille. Der jüngste Kollege, Constable Jones am Nachbarschreibtisch, starrte Breen mit offenem Mund an. Breen guckte böse zurück, bis Jones den Blick senkte und so tat, als würde er einen Buchstaben auf der Tastatur seiner Schreibmaschine suchen.

Das sanfte Bürogeklapper stellte sich wieder ein.

Breen wusste, was in den Köpfen der anderen vor sich ging. Sie dachten, Paddy könne nicht mehr geradeaus denken. Seine Verbissenheit habe nichts mit dem Verbrannten zu tun. In Wirklichkeit ging es um seinen Vater und das Ganze diene der Selbstkasteiung.

Manchmal gab es eben keine Antwort. Manchmal funktionierte es nicht. Nicht jedes Verbrechen konnte aufgeklärt werden. Menschen starben alleine und ungeliebt. Als sein Vater noch gelebt hatte, hatte Breen sich nie wirklich die Mühe gemacht, herauszufinden, wer er gewesen war. Dazu hatte ihm die Neugierde gefehlt.

Und selbst wenn er jetzt aufklären würde, wer das Brandopfer war, würde das nichts ändern. Das wusste Breen.

Drei

Am Abend von Sergeant Michael Prossers Abschiedsumtrunk im Princess Louise beschloss Breen, es aufzugeben.

Das war’s. Der Fall würde unaufgeklärt bleiben. Manches ließ sich eben nicht wiedergutmachen.

Er musste sich um sein eigenes Leben kümmern. Er raffte sich auf. Die Welt befand sich im Wandel. Nachdem er sechs Jahre lang seinen kranken Vater gepflegt hatte, nach der Arbeit immer direkt nach Hause gegangen war, fing er jetzt an zu leben. Vergangene Woche hatte er eine Frau mit nach Hause gebracht und mit ihr geschlafen.

Wahrscheinlich ein Fehler.

Sie war ein bisschen betrunken gewesen. Eine Kollegin, ein Police Constable.

Aber es war das erste Mal seit Jahren, dass er was mit einer Frau gehabt hatte. Endlich hatte er wieder gespürt, wie das Blut in seinen Adern zirkulierte.

Er würde die Wohnung in Ordnung bringen. Die Sachen seines Vaters endlich ausräumen. Fast war es Dezember. Nächstes Jahr würde alles anders werden. 1969. Die Zukunft war längst da. Er musste anfangen, darin zu leben.

Also stand er am nächsten Morgen früh auf. Gestern Abend im Princess Louise waren alle betrunken gewesen. Aber Breen war nicht wie die anderen. Er trank selten viel, hatte keine Übung.

Die meisten waren länger geblieben, hatten gesungen, Runden geschmissen, sich gegenseitig auf die Schultern geklopft, Bier auf dem fleckigen Teppich im Pub verschüttet. Breen hatte sich davongeschlichen, ohne sich von jemandem zu verabschieden. Sie würden erst später zum Dienst erscheinen. Jetzt hatte er noch ein bisschen Zeit für sich. Und einiges vor.

In der Circle Line auf dem Weg zur Arbeit stieg ein Clown zu Breen in den schmutzigen alten U-Bahn-Wagen. Er war grün und blau gekleidet und schüttelte einen Stock mit Glöckchen.

»Guten Morgen, Gefährten«, rief er.

Der Zug stand an King’s Cross. Manche hoben ihre Zeitungen ein kleines bisschen höher oder starrten die Reklame auf der anderen Seite des Wagens an: »Schenken Sie Capstan zu Weihnachten.« Oder auf die Ritzen im Holzplankenboden, in denen Zigarettenstummel steckten.

Die Menschen, mit denen Breen in der U-Bahn saß, langweilten sich gern, wenn sie morgens zur Arbeit fuhren. Mochten das Nichts vor dem Einstieg in die alltägliche Tretmühle.

»Wohlan und frohgemut, ihr lieben Londoner!« Der Clown schüttelte die Glöckchen.

Er hatte lange Haare und trug eine Holzperlenkette um den Hals. Für Leute wie ihn gab es ein neues Wort in Großbritannien: »Hippie«.

»Seid fröhlich! Befreit euch von den Fesseln der Unterdrückung.«

Ein Mann in einem Nadelstreifenanzug Breen gegenüber verdrehte die Augen.

»Gütiger Gott.«

Der Clown wollte jetzt zusammengerollte Zettel verteilen. Breen fiel auf, dass er offene Sandalen trug. Seine Füße waren schwarz vor Dreck. Ein Reisender neben Breen nahm die ihm angebotene Rolle, aber als Breen die Hand ausstreckte, ignorierte ihn der Clown.

»Bekomme ich keine?«, fragte Breen. Der neue Cathal Breen, endlich wieder bereit, sich auf die Welt einzulassen.

»Ermutigen Sie ihn nicht auch noch«, zischte der Mann in Nadelstreifen.

Der Clown musterte Breen von oben bis unten. »Mir deucht, es wird Ihnen nicht gefallen«, sagte er und ging weiter.

Hinten im Wagen hielt er zwei nebeneinandersitzenden Büromädchen eine Rolle hin. Sie waren zu schüchtern, taten so, als sei er gar nicht da, starrten mit verschränkten Armen die eigenen Schuhe an und kicherten.

»Sind Sie überhaupt befugt, Zettel zu verteilen?«, rief ihm der Mann in Nadelstreifen hinterher.

Der Clown blieb stehen und drehte sich um. »Sind Sie überhaupt befugt, so einen Anzug zu tragen?«

Die beiden Sekretärinnen prusteten los, bekamen die Münder kaum zu, waren geschockt. Als die Bahn endlich wieder anfuhr, hatten sie immer noch Mühe, sich das Lachen zu verkneifen. Der Mann im Anzug sagte: »Ich werde Sie der Polizei melden.«

Breen fragte sich, ob man tatsächlich eine Genehmigung brauchte, um in der U-Bahn Flugblätter zu verteilen?

Nachdem der Clown durch die Verbindungstür in den nächsten Wagen verschwunden war, rollte der Mann neben Breen das Papier auf, betrachtete es eine Sekunde lang, dann zerknüllte er es und warf es auf den Boden.

Breen bückte sich und hob es auf. Werbung für irgendwas. Ein alter Holzschnitt zeigte einen Kopf, oben fehlte ein Stück vom Schädel, so dass das verschlungene Gehirn sichtbar war. Darunter die Worte: »Alchemistische Hochzeit, Royal Albert Hall, 18. Dezember 1968.« Sonst nichts.

Breen entsorgte den Zettel auf dem Weg zur Arbeit.

Inspector Bailey traf kurz nach halb neun ein; Regenmantel, Tweedkappe und ein zusammengefalteter Regenschirm. Enttäuscht sah er sich in dem fast leeren Büro um und grinste beim Anblick der drei Fotos auf Breens Schreibtisch, dann zog er wie immer die Bürotür hinter sich zu.

Sergeant Prossers Abschiedsfeier hatte sich zu einem langen Abend entwickelt. Er war der dienstälteste Offizier in der D Division des CID gewesen und hatte in dem Ruf gestanden, die schwierigsten Fälle zu lösen. Am liebsten war er dabei auf althergebrachte Weise vorgegangen, hatte Schreibtischarbeit gemieden.

Breen war froh, dass sie ihn los waren.

»O Gott, ich fühl mich vielleicht furchtbar. Stink ich noch nach Brandy?«, fragte eine Stimme.

Marilyn, die Sekretärin, das Haar aufgetürmt und mit Spray fixiert, stand an ihrem Schreibtisch, hatte die Hand über die Nase gelegt und versuchte, an ihrem eigenen Atem zu riechen. Sie griff in eine Schublade und zog ein Päckchen Kopfschmerztabletten heraus.

»Willst du auch eine, Paddy?«

»Nein, danke.«

»Da werden einige heute einen Brummschädel haben«, sagte sie.

Breen mochte Marilyn. Es war nicht leicht, als Frau hier im Büro zu bestehen, aber sie hatte vor zwei Jahren angefangen und sich darangemacht, die Männer straff zu organisieren und die unsortierten Papierstapel in alphabetische Reihenfolge zu bringen. »Hättest mal sehen sollen, in was für einem Zustand die waren, als sie nach Hause sind.«

Sie verschwand den Gang hinunter in die Küche und kam mit einem Glas Wasser wieder.

Die meisten Kollegen beim CID waren von Prossers Kündigung völlig überrascht gewesen. Viele waren bis in die frühen Morgenstunden geblieben, hatten Bier und Brandy getrunken. Aber warum wollte Prosser eigentlich weg? Er war Polizist durch und durch. Einer der besten. Außerdem hatte er ein behindertes Kind zu versorgen. Er liebte den Job. Irgendwie ergab das alles keinen Sinn.

»Wie viele Karten willst du haben?«, fragte Marilyn.

Breen stöhnte. »O Gott. Ist es schon wieder so weit?« Die Weihnachtsfeier der D Division. Abendanzug, Punsch und Kenny Ball and his Jazzmen im Cumberland Hotel. Er sagte: »Ich nehme eine.« Der Erlös ging an den Waisenfonds.

»Eine nur? Och«, sagte Marilyn. »Willst du niemanden einladen?« Sie stand mit einem Stapel Karten in der Hand vor ihm.

»Eine, bitte.«

Marilyn kam näher an ihn heran. Senkte die Stimme. »Willst du nicht WPC Tozer fragen?« Die Frau, mit der er geschlafen hatte. Nur ein einziges Mal.

Breen sah sie an. Wusste sie was? Gerüchte machten hier schnell die Runde. »Findest du, ich sollte?«

Marilyn sagte: »Um Gottes willen. No, Sir. Die ist gar nicht dein Typ.«

»Wirklich nicht?«

»Viel zu kompliziert. Außerdem geht die mit vielen.«

Breen blinzelte. »Pass auf, dass du keine Gerüchte in die Welt setzt.«

»Wer sagt denn, dass das ein Gerücht ist? Es muss doch ein Mädchen geben, das zu dir passt, Paddy. Niemand geht alleine zur Weihnachtsfeier. Wenn du willst, bin ich deine Begleitung.«

»Ich dachte, du hast einen Freund, Marilyn.« Danny Carr.

Ein kleiner Kerl mit Pomade im Haar, der den ganzen Tag nur herumsaß und Däumchen drehte.

»Hab dich bloß veräppelt, Paddy«, sagte sie. »Obwohl der Nichtsnutz gestern Abend so blau war, dass er mir in die Handtasche gekotzt hat.«

Marilyn drohte ständig, Danny abzuservieren, tat es aber nie. Seit dem Frühsommer war er arbeitslos.

»Marilyn, wo sind die 728er?«

Sie hob die Handtasche und roch hinein. »Hab sie zweimal mit Vim ausgewaschen, und sie stinkt immer noch. Wofür willst du einen 728er?«

»Jahresurlaub.«

Marilyn zwinkerte ihm zu. »Willst du Ferien machen?«

»Warum nicht?«

»Wie? So richtig in den Urlaub fahren?«

»Ja.«

»Du fährst nie in den Urlaub. Das ist doch allgemein bekannt.«

»Das war so, als mein Dad noch gelebt hat«, sagte Breen. »Aber jetzt kann ich weg. Hab ich letzte Nacht entschieden. Würde mir wohl ganz gut tun. Mir helfen, wieder klar zu sehen.«

Marilyn spähte immer noch in ihre Tasche. »Gute Idee, Paddy.«

Früher war er nur sehr selten mit den Kollegen trinken gegangen, weil er seinen Vater hatte pflegen müssen. Und hatte aus demselben Grund London nie lange verlassen.

»Ich wollte mir gerne die Woche ab dem neunten Dezember freinehmen.«

Sie sah von ihrer Handtasche auf. »Mensch, Paddy. Da könntest du Glück haben.«

»Mir stehen mindestens zwei Wochen zu.«

»Um diese Jahreszeit? Wozu willst du dir denn im Dezember freinehmen?«

Breen sagte: »Mein Dad hat mir ein bisschen Geld vermacht. Ich dachte, vielleicht kann ich dahin fahren, wo er aufgewachsen ist. Bin nie dort gewesen. Ich will mal was Neues probieren.«

»Frag ruhig. Warum nicht?«, sagte sie. »Paddy, was stinkt hier denn so? Sind das deine Socken?«

»Wieso? Stinkt was?«

Marilyn schnupperte herum. »Riechst du das nicht?«

»Ist wahrscheinlich deine Handtasche.«

Sie roch wieder daran. »Hast du heute Morgen die Nachrichten gehört?«, fragte sie. »Riesengasexplosion oben in NW8. Da ist ein ganzes Haus in die Luft geflogen.«

Sie hatte recht, dachte Breen. Irgendwas stank.

»Kommt doch dauernd vor, oder? Undichte Gasleitungen. Verfluchte Gaswerke, wenn du mich fragst. Das ist doch alles …« Im Mai erst war einer der riesigen neuen Wohnblocks nach einer Gasexplosion im achtzehnten Stock teilweise eingestürzt. Die Zeitungen waren voll davon gewesen. Vier Menschen waren unter den Trümmern begraben worden.

Marilyn warf Breen ein vorgedrucktes Blatt auf den Schreibtisch. »Dein Urlaubsantrag«, sagte sie mit einem Zwinkern. »Kannst es ja mal probieren.«

Er warf einen Blick darauf. Ein hektografiertes gelbliches Papier. Anzahl der gewünschten Urlaubstage. Besondere Umstände. Er schob den Antrag in seine Ablage.

Die Fotos des Toten lagen immer noch auf seinem Schreibtisch. Menschen wie dieser kamen nach London, bauten Häuser, arbeiteten in Fabriken und hinterließen trotzdem kaum Spuren. Auch Breens Vater war einer von ihnen gewesen.

Es war ein gutes Gefühl, es zumindest versucht zu haben. Aber er wusste jetzt, dass er nicht weiterkommen würde, also wurde es Zeit, endlich aufzugeben.

Er zog die unterste Schublade auf und ließ die Fotos dort ein für alle Mal verschwinden. In diesem Moment stieg ihm der Gestank in die Nase.

»O Gott.«

Jemand hatte seinen Darm in Breens Schreibtischschublade entleert. Keine Katze und kein Hund, menschliche Exkremente. Die Scheiße lag als braune gewundene Wurst auf dem hellblauen Polizeihandbuch. Jemand musste sich drübergehockt haben, die Hose um die Fußknöchel.

Breen blinzelte ein paar Mal und schob die Schublade schnell wieder zu.

»Was ist?«, fragte Marilyn.

»Nichts«, sagte Breen. Und anstatt die Fotos des Verbrannten in der stinkenden Schublade zu verstauen, legte er sie wieder in seine Ablage zurück.

Vier

Über NW8 hing immer noch eine Wolke. Auf den Autos und Sträuchern lag eine hauchdünne Staubschicht. Sie hatte sich auf die Backsteinhaufen und Glasscherben gesetzt, die Brille auf dem Rasen und den Topf mit den Geranien, der einst vor der Haustür gestanden hatte.

Ein weiblicher Constable ging vorsichtig auf das zerstörte Haus zu. In jeder Hand einen Becher Tee. Ihre flachen Schuhe hinterließen kleine, zarte Abdrücke. Papierfetzen schmückten die Bäume. Auf den Straßen ringsum war nicht viel los, irgendwo dudelte ein Radio:

»I love Jennifer Eccles,

I know that she loves me.«

Ein kalter trister Londoner Vormittag, zum Glück hatte es endlich aufgehört zu regnen. Eine schwarze Katze tappte vor ihr über die Straße und blieb stehen, sah sich um, versuchte herauszubekommen, was hier nicht stimmte, dann stahl sie sich unter einen Austin.

»I know that she loves me.«

Je näher die Polizistin der Ruine kam, desto stärker stank es nach verbranntem Holz und Putz. Zwei gelangweilte Polizisten standen an der Tür, sahen sie kommen.

Besser gesagt, sie standen auf der Tür. Die Wucht der Explosion hatte diese aus den Angeln gerissen, eine angekokelte Times steckte noch im Briefschlitz. Die beiden Polizisten hielten sich auf der Holztür wie auf einem Floß, wollten sich die gewienerten Stiefel nicht noch schmutziger machen.

»Da kommt die Ische mit der Plörre. Auf sechs Uhr.«

»Die werden auch jedes Jahr hässlicher.«

»Verschütt bloß nichts.«

»Um Gottes willen, Mädchen.«

Aber sie kamen ihr keinen Schritt entgegen.

»Hast du Zucker?«

Sie sagte nichts, reichte ihnen nur den Tee.

»Was ist mit Keksen?«

»Lasst mich in Ruhe.«

»Hab nur gefragt.«

»O Mann, ich hätte jetzt echt gern einen Keks.«

»Haben die jemanden gefunden da drin?«, fragte sie.

»Du hast die Hälfte verschüttet.«

»Hol uns noch ein paar Kekse, ja? Ich bin schon eine Stunde hier und hab noch nicht gefrühstückt.«

»Hol sie dir selbst. Für wen hältst du mich? Deine Mutter?«

Eine Außenwand war vollständig weggesprengt. Über ihnen ragten Balken aus dem Dach. Das Haus musste groß gewesen sein. Vornehm.

»Stehen da immer noch Leute?«

»Ungefähr fünfzig. Die meisten wollen wissen, wann sie wieder in ihre Häuser können.«

Sie drehten sich beim lauten Brummen eines Transporters in der fast menschenleeren Straße um. Seitlich darauf stand: »Gaswerke – Kundendienst.«

Der Mann am Steuer wirkte blass und angespannt. Er machte den Motor aus, kurbelte die Scheibe runter und sagte: »Sind meine Kollegen noch drin?«

»Wann können wir denn rein?«

»Dafür bin ich nicht zuständig«, sagte der Mann von den Gaswerken und stieg aus dem Wagen. Er trug eine Brille mit schwarzem Gestell, einen beigefarbenen Kittel und ein kleines Hitlerbärtchen. Aus einer seiner Kitteltaschen lugte eine Pfeife. Er stellte sich zu den beiden Männern und der Frau auf die Tür und betrachtete, was vom Haus übrig war.

»Ach du Scheiße, das muss einen schönen Knall gegeben haben«, sagte er.

»Wer ist das?«, fragte der weibliche Constable.

Unten an der Straße stand ein langhaariger Mann in einem Armeemantel, beugte sich über eine Hanimex und machte Fotos. Wie war er dort hingekommen? Die Leute gerieten in Panik wegen ihrer Leitungen. Sie erinnerten sich noch gut an die Aufnahmen von dem neuen Wohnblock, der wie ein Kartenhaus eingestürzt war. Und jetzt das. Explosion: Haus in Maida Vale dem Erdboden gleich.

»Hey! Haben Sie eine Genehmigung?«

Es war so ruhig auf der Straße, dass man jedes Mal die Blende hörte, obwohl er mindestens fünfundzwanzig Meter entfernt war. Der dünnere der beiden Polizisten beugte sich vor und stellte seinen Tee vorsichtig auf dem Rand der Tür ab, dann bahnte er sich einen Weg zwischen den Trümmern hindurch.

»Öffentlichkeit ist hier nicht zugelassen.«

Der Fotograf drückte gelassen noch einmal und noch einmal ab.

Der Polizist hatte die Trümmer hinter sich gelassen und lief jetzt auf den Mann zu. Schließlich strich sich der Fotograf die langen Haare aus dem Gesicht, drehte sich um und rannte die Straße rauf, verschwand hinter der Absperrung um die Ecke.

»Unverschämtes Arschloch.«

»Wie ist der überhaupt hergekommen?«, fragte der Gasmann. »Eure Leute wollten mich ja kaum durchlassen. Die haben den Durchblick verloren, wenn ihr mich fragt.«

»Ist ja nichts passiert«, sagte die Frau. »Er hat nur Bilder gemacht. Außerdem erscheint dann heute Abend ein hübsches Porträt von euch in der Zeitung.«

»Wir hätten ihn verdammt noch mal einkassieren sollen.«

»Meinen Sie wirklich, das wird gedruckt?«, fragte der Gasmann und richtete sich auf. »Wirklich?«

Einer der Polizisten schüttelte den Bodensatz aus seinem Becher und griff in seine Jackentasche nach einem Zigarettenpäckchen.

»Sie haben hoffentlich nicht vor, sich eine anzuzünden«, sagte der Gasmann.

Der Polizist zögerte, dann zog er eine Zigarette aus dem Päckchen. »Würde man doch riechen, wenn da noch Gas wäre.«

»Würde man das, tatsächlich?«

»Natürlich«, sagte der Constable und zog die Streichhölzer aus der Tasche.

»Dann warten Sie mal, bis ich auf Abstand gegangen bin«, sagte der Gasmann. Bewegte sich aber nicht.

Der Polizist zog ein Streichholz aus der Schachtel. »Sie verarschen mich doch.«

»Warten Sie, bis ich zweihundert Meter weit weg bin, dann dürfen Sie’s gerne ausprobieren«, sagte der Mann im Kittel.

Der Polizist zog eine Schnute, seufzte, steckte die Zigarette ins Päckchen zurück und sagte: »Ich hab voll Schmacht.«

»Wir haben das Ventil oben an der Straße abgedreht, aber so ein Knall kann auch die Hauptleitung beschädigt haben. Im Krieg ist das andauernd passiert.«

»Aber Gas würde man doch riechen.«

»Gelangt aber auch in den Boden. Das ist das Problem«, sagte der Gasmann. Aus der Ruine drangen Klopfgeräusche. Einer der Feuerwehrmänner, die die Sicherheit prüften, bevor sie eintreten konnten.

»Meine scheiß Stiefel sind gleich hinüber«, sagte einer der Bobbys.

Es ertönte ein lauter Schrei, gefolgt von einem Poltern, dann das Geräusch fallender Steine. Erneut stob eine Staubwolke aus der Tür.

»Verfluchte Scheiße.«

Gelächter.

»Du verdammter Tollpatsch.«

Der Gasmann wurde bleich. »Was zum Teufel machen die da drin?«

»Sie zittern ja. Versuchen Sie’s mal mit einer Zigarette.«

»Hören Sie das?«, fragte die Polizistin.

»Was?«

Sie lauschten. Nachdem weiteres Mauerwerk eingestürzt war, wurde es wieder still im Haus.

»Jetzt lacht keiner mehr«, sagte sie.

Und so war’s. Ganz plötzlich waren das Gelächter und Gefluche verstummt.

Ein Feuerwehrmann kam heraus, seine blaue Uniform vollständig eingestaubt. Er sah die beiden Polizisten an. »Das solltet ihr euch mal anschauen«, sagte er. »Das ist echt, verdammt … seltsam.«

Die Krähenfüße an seinen Augen gruben Risse in die Staubschicht auf seinem Gesicht. Der Frau fiel auf, dass seine Hände zitterten.

»Alles okay?«, fragte sie.

Er sah sie wütend an. »Natürlich.«

»Herrgottnochmal«, sagte einer der Polizisten, als sei sie an allem Schuld, nur weil sie gefragt hatte.

Fünf

»Alles in Ordnung?«, fragte Sergeant Breen Temporary Detective Constable Tozer und überbrüllte den Lärm der Sirene.

»Mit mir? Mir geht’s gut«, schrie sie zurück. Sie saßen in Delta Mike Five, einem alten Wolseley, der als Funkwagen diente und dessen Kupplung jedes Mal knirschte, wenn Breen in den zweiten Gang schaltete.

Er zögerte, dann sagte er: »Ich wollte dich anrufen.«

»Na klar«, sagte Tozer.

»Nein. Wirklich.«

Sie sah aus dem Fenster. Sie war wahnsinnig dünn, Anfang zwanzig, trug Klamotten, die ihr nie richtig zu passen schienen. Das dünne Haar hatte sie zum Bob frisiert. »Ich hab nicht am Telefon gesessen und drauf gewartet, dass es klingelt, falls du dir das einbildest.«

»Natürlich nicht.«

Sie griff in ihre Handtasche. »Ich nehme an, du hast es den Jungs erzählt«, sagte sie.

»Wofür hältst du mich?«

»Na, immerhin«, meinte sie. »Willst du eine Zigarette?«

Er schüttelte den Kopf.

»Bist du mir aus dem Weg gegangen?«

»Nein«, antwortete er. »Hatte nur viel zu tun, sonst nichts.«

»Na schön«, sagte sie. »Ich hatte auch viel zu tun. Musste meine Heimreise vorbereiten.«

Tozer hatte ihre Kündigung eingereicht. Auch sie wollte weg. Angefangen hatte sie in der Frauenabteilung und war zum CID gewechselt, weil sie gehofft hatte, dort mehr machen zu dürfen, als nur Frauen und Kinder zu vernehmen oder den Verkehr zu regeln, denn darauf beschränkten sich die Aufgaben eines weiblichen Police Constable im Allgemeinen. Aber beim CID war es auch nicht viel anders gewesen.

»Ich meine«, sagte Tozer, »wir hatten doch Spaß, du und ich, oder?« Und dann: »Du lieber Himmel. Da müssen aber ganz schön die Fenster gescheppert haben.«

Breen war jetzt vor dem Haus am Marlborough Place angekommen. Oder dem, was davon übrig war. Ein großes dreistöckiges viktorianisches Wohnhaus, eine Hälfte lag komplett in Schutt und Asche.

Die Mitarbeiter der Gaswerke ließen noch immer niemanden rein. Die Anwohner drängten sich hinter der Absperrung, reckten die Hälse. Ein paar Leute von der Presse mit zweiäugigen Spiegelreflexkameras um den Hals beschwerten sich darüber, wie mit ihnen umgesprungen wurde. Breen erkannte einen vom Chronicle. »Hey, Chef. Was ist los? Bring uns da rein, ja?«

In dieser Gegend kam so etwas nie vor. Nachdem die Feuerwehr die Leiche entdeckt hatte, verbreitete sich die Neuigkeit in Windeseile.

»Hab dich gestern Abend vermisst«, sagte Breen. »Bei Prossers Abschiedsfeier.«

»Hatte ehrlich gesagt keine große Lust«, sagte Tozer. »Ich weiß nicht mal, wieso Prosser überhaupt geht. Waren viele da?«

»Alle«, sagte er.

»Die Ratten verlassen das sinkende Schiff«, sagte sie.

Breen sprach einen der drei Constables auf der Tür an; zwei Männer, eine Frau. »Wo genau wurde die Leiche gefunden?«

»In der Küche. Jedenfalls die Reste.«

Ein Feuerwehrmann kam aus dem Gebäude. »Habt ihr mal eine Zigarette?«, fragte er und krempelte sich die Ärmel runter.

»Ich hab gesagt, hier wird nicht geraucht«, protestierte der Gasmann.

»Mach mal halblang. Da drüben raucht auch einer. Was der kann, kann ich schon lange.« Er zeigte auf einen Mann von der Presse, der sich vorne am Tor herumdrückte.

Tozer zog ein Päckchen aus der Handtasche und bot ihm eine an. »Sind Sie Polizistin?«, fragte der Feuerwehrmann.

»Ja«, sagte sie. »Noch vier Wochen lang.«

Sie sei einfach nicht für den Polizeidienst gemacht, hatte es geheißen. Breen wollte ihr sagen, dass er sie vermissen würde, aber er hatte nicht die richtige Gelegenheit gefunden. Noch nicht.

»Warum tragen Sie dann keine Uniform?«, fragte der Feuerwehrmann.

»Weil sie nicht zu meinem Nagellack passt«, sagte Tozer. Der Feuerwehrmann sah ihr auf die Finger. Sie hatte gar keinen aufgetragen.

»Können wir jetzt rein, ist es sicher?«, fragte Breen.

»Der Brand ist gelöscht. Aber wenn ihr mich fragt, kann die Bude jede Sekunde einstürzen«, sagte der Feuerwehrmann. Er nahm einen langen Zug von der Zigarette, die Tozer ihm gegeben hatte.

»Wir müssen die Leiche sehen, bevor alles eingerissen wird«, sagte Breen.

»Ich kann euch sagen, was ihr wissen müsst«, sagte der Feuerwehrmann. »Irgendein Arschloch hat den Kerl in Scheiben geschnitten wie einen Sonntagsbraten. Verzeihung, Miss«, sagte er zu Tozer.

»Wer weiß davon?«, sagte Breen.

»Nur wir von der Feuerwehr.«

»Dann behalten Sie es bitte für sich, okay? Woher wollen Sie wissen, dass die Verletzungen nicht von der Explosion kommen?«

»Ich hab im Krieg gesehen, was bei Explosionen passieren kann. Aber nie, dass einer geschält wurde.« Der Feuerwehrmann wandte sich an Tozer. »Haben Sie später schon was vor? Wir könnten mit ein paar Kollegen …«

»Geschält?«, fragte Breen.

»Wie eine verfluchte Banane. Aber nicht am ganzen Körper. Vielleicht haben Sie ja Lust auf einen Kaffee?«

»Eher nicht«, sagte Tozer.

»’tschuldigung«, sagte der Feuerwehrmann. Dann an Breen gewandt. »Hab nur aus Höflichkeit gefragt. Die ist sowieso hässlich wie ne Kiste Kröten.«

»Konnten Sie die Leiche nicht rausholen?«

»Gehört nicht zu unseren Aufgaben, Kollege. Unter den gegebenen Umständen ist das auch viel zu riskant.«

Breen sagte: »Ich will ihn selbst sehen, bevor irgendwas auf ihn drauffällt.«

»Aber ich darf niemanden reinlassen«, sagte der Feuerwehrmann.

»Ich bin Polizist«, erwiderte Breen.

Der Feuerwehrmann zögerte. »Ihre Entscheidung, Kollege. Der Bulldozer ist schon unterwegs, der macht das alles hier platt. Muss jeden Augenblick da sein.«

»Dann komm«, sagte Tozer.

»Hey!«, rief der Feuerwehrmann. »Seid vorsichtig. Hab keine Lust, drei Leichen da rauszuschleppen.«

»Du musst nicht mitkommen«, sagte Breen zu Tozer.

»Weiß ich«, sagte sie.

Eigentlich hätte er sagen sollen: »Du darfst nicht mitkommen.« Wenn ihr hier etwas passierte, würde es einen Riesenärger geben. Aber es war gut, sie dabeizuhaben.

Sie ließen den Feuerwehrmann stehen und gingen rein, traten durch einen türlosen Rahmen in das, was vom Eingangsflur übrig war. Ein Schirmständer stand ungeniert mitten im Schutt; eine große Deckenleuchte aus Messing lag auf dem Boden. Sie stiegen darüber hinweg, bahnten sich einen Weg zwischen Latten und Haufen von abgebröckeltem Putz. In der Luft hingen Ziegelstaub und Rauch. Breen blieb mit dem Fuß hängen, sah hinunter. Er war auf ein Gemälde getreten, hatte die Leinwand mit dem Fuß durchstoßen. Er versuchte, den Keilrahmen abzuschütteln, stolperte dabei aber und fiel gegen die Wand, an der das Bild gehangen hatte. Putz bröselte auf ihn runter. Tozer lachte.

»Das ist nicht lustig«, sagte Breen.

Sie streckte ihm eine Hand entgegen, und er nahm sie, bückte sich und zog sich den Rahmen vom Fuß. Dann hörte man etwas reißen. Zuerst dachte er, die Leinwand, aber als er erneut unter sich blickte, merkte er, dass ein Stofffetzen von seiner Hose hing.

»Mist«, sagte er.

»Komm schon. Ich bin sicher, Marilyn kann das für dich in Ordnung bringen.«

»Was?«

»Jeder weiß, dass sie auf dich steht, Paddy.«

»Unsinn.«

»Und du hast doch auch was für sie übrig, oder?«

»Du spinnst ja.«

»Tu nicht so.«

Der Schaden war verheerender, je weiter sie hineingingen. Der ganze hintere Teil des Hauses hatte nach der Explosion Feuer gefangen und stank jetzt nach Rauch. Die Feuerwehrleute hatten den Durchgang zur Küche mit einer losen Bodendiele abgestützt. Breen musste sich daran vorbeizwängen und aufpassen, dass er sie nicht verschob.

»Die ist auf jeden Fall scharf auf dich«, sagte Tozer.

»Hör auf«, erwiderte er und betrachtete seine Jacke. Irgendwelche Schmierflecken: Er würde sie in die Reinigung bringen müssen.

Die Küche hatte das Meiste abbekommen. Rechts fehlte die gesamte Wand. Überall tropfte Löschwasser herunter.

Breen kletterte über die Trümmer und warf einen Blick auf seine Halbschuhe. Wenn er nicht aufpasste, würde er sie sich ruinieren.

Tozer balancierte über tropfnasse Möbel, hielt sich an den Beinen eines umgekippten Tisches fest. Breen arbeitete sich um den Tisch herum zu ihr vor.

Der Mann lag verdreht da, die Beine klemmten unter einem heruntergefallenen Balken. Sein Kopf lehnte an den Überresten eines Stuhls, leicht nach hinten geneigt, die Augen weit aufgerissen. Die Hornhaut war mit einem gleichmäßigen Schleier aus Staub bedeckt, der noch lange auf ihn niedergerieselt war, auch als die Feuerwehrmänner den Brand schon gelöscht hatten. Dadurch wirkte er blinder, als er es sowieso war. Wie eine der leeräugigen römischen Büsten im British Museum.

So etwas wie diesen eingestaubten Körper hatte Breen noch nie gesehen. Ein Skelett, die Knochen stachen durch die Haut, als wäre der Mann verhungert.

»Dir wird doch nicht schlecht, oder?«, fragte Tozer.

Breens Überempfindlichkeit beim Anblick von Leichen war neu; und in seinem Beruf auch nicht zu gebrauchen.

Er näherte sich dem Toten, holte tief Luft, ging in die Hocke und versuchte, ihm etwas Staub aus dem Gesicht zu wischen. In Verbindung mit dem Wasser, das die Feuerwehrleute überall verspritzt hatten, hatte sich daraus eine Kruste gebildet.

Die Haut war in der Hitze des Feuers geröstet worden, aber nicht verkohlt wie bei der anderen Leiche. Dafür war sie von den Oberarmen bis zu den Handgelenken heruntergeschält. Nicht vorsichtig. Ganze Muskelfasen waren ausgerissen, und Reste davon hingen lose und verschmort herunter.

Von den Wunden ließ sich der Staub leicht entfernen. Das Blut war getrocknet. »Er muss schon vor der Explosion tot gewesen sein«, sagte Breen.

Breen klaubte die Steinbrocken und Holzsplitter von der Leiche.

»O Gott, das arme Schwein«, sagte Tozer. Sie kniete sich hin und half Breen, den Toten, der lässig angelehnt zwischen den Trümmern saß, vom Dreck zu säubern. Die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt. Offenbar war er vollkommen nackt.

»Arroganter Arsch«, sagte Tozer. »Sieht selbst nicht aus wie gemalt.«

»Was?«, fragte Breen und wischte dem Toten das Grau aus dem Gesicht.

»Der Feuerwehrmann«, sagte Tozer.

Breen stutzte. »Du lieber Gott«, sagte er und zuckte zusammen.

»Was?«

»Sieh dir mal den Hals an.«

»O Gott«, sagte Tozer erneut.

Unter dem Kinn kam eine lange dunkle Linie zum Vorschein. Jemand hatte ihm die Kehle durchgeschnitten.

Die beiden starrten ihn eine Sekunde lang an. Die Beine klemmten unter einem verkohlten Holzbalken fest, aber man konnte sehen, dass auch dort die Haut von den Fußknöcheln bis zu den Knien abgezogen war. Ein junger Mann. Möglicherweise gutaussehend. Schwer zu sagen.

Breen wollte den Balken anheben, zog aber die Hand sofort wieder zurück. Das Holz war noch feuerheiß.

»Wo ist das ganze Blut?«, fragte Tozer. »Ich meine, wenn ihm jemand die Kehle durchgeschnitten hat, dann müsste man doch Blut sehen.«

Breen nickte. »Seltsam. Jemand hat saubergemacht. Muss so gewesen sein«, erklärte er. Breen verkrampfte in der unbequemen Hocke. Er richtete sich auf und merkte, dass er leicht zitterte. »Du bleibst ganz schön gelassen, bei dem Anblick hier.«

»Bin’s gewohnt, weißt du doch«, sagte Tozer. »Hab auf dem Hof schon ähnlich Schlimmes gesehen. Das macht mir nichts aus. Der Lackaffe da draußen schon eher. Bin froh, dass ich den Job nicht mehr lange machen muss«, sagte sie. »Wenn ich ehrlich bin, hab ich’s echt satt.« Temporary Detective Constable Tozer wollte zurück nach Devon und den Hof der Familie führen. Schon bald würde sie fertig sein hier; fertig mit ihm.

Sirenen. Draußen trafen weitere Kollegen ein.

»Weißt du was? Das sieht aus, als hätte man ihn ausbluten lassen«, sagte Tozer. »Wie ein abgestochenes Schwein.«

Breen betrachtete das Chaos ringsum. »Such das Messer. Irgendwas, womit er gehäutet wurde.«

»Was? In dem ganzen Müll hier?«

Über ihnen knarzte das Dach. Plötzlich bröselte kaputtes Mauerwerk ins Zimmer. Staub stieg auf.

»Wir müssen raus«, sagte Tozer. »Die haben gesagt, dass das Haus jederzeit einstürzen kann.«

»Gleich.«

Breen sah sich um. Am Tatort eines Verbrechens musste man auf Kleinigkeiten achten, die irgendwie verkehrt waren. Hier war alles verkehrt. Es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, wie auf den Trümmergrundstücken, auf denen er als Kind im Krieg gespielt hatte. Damals waren sie über die Mauersteine geklettert und hatten Gegenstände in den Ruinen gefunden, die an das frühere Leben dort erinnerten. Eine Puppe. Ein Scheckheft. Einen Korkenzieher. Als Kinder hatten sie alles begierig eingesammelt. Belege der Unbeständigkeit der Welt ihrer Eltern. Belege dafür, dass man sie belogen hatte, als man ihnen versicherte, dass alles wieder gut werden würde.

»Alles klar?«, fragte Tozer erneut.

»Ja.«

Nur der Gasherd schien alles unbeschadet überstanden zu haben. Alle Drehknöpfe waren noch dran.

»Ich bin so was von nicht richtig angezogen dafür«, sagte Tozer, die Haare voller Staub, Laufmaschen in der Strumpfhose. Vorsichtig entfernte sie weitere Steinbrocken um den Mann herum.

»Du musst nicht hierbleiben.«

Sie antwortete nicht. Im ehemaligen Arbeitszimmer stand ein mit Schutt bedeckter Schreibtisch. Die Schubladen waren halb geöffnet, als hätte sie jemand durchsucht. Er zog eine mit Korrespondenzen heraus, nahm einen Packen Papiere, legte sie auf den Schreibtisch und sah sich nach etwas um, womit er sie transportieren könnte.

»Hey, Polizist!«, rief jemand von draußen. »Alles klar da drin?«

»Alles klar«, rief Breen.

»Der Chef sagt, ihr müsst raus. Jetzt wird abgerissen.«

»Gleich.«

»Ich krieg’s ab, wenn euch was passiert.«

Das ganze Gebäude würde dem Erdboden gleichgemacht werden. Und dann gab es keinen Tatort mehr. Er musste sich so viel wie möglich einprägen, mitnehmen, was nur ging.

Er fand einen weiteren Rahmen, drehte die Bildseite nach unten. Er würde ihm als Tablett dienen, er packte die Papiere darauf und sah sich weiter um, aber in dem Chaos wusste man nicht, wo man anfangen sollte.

»Was ist oben?«, fragte er. Die Zeit lief ihnen davon.

»Was hast du da?«, wollte Tozer wissen.

»Nur Papiere«, sagte Breen. »Wenn du was siehst, das uns möglicherweise zu Informationen verhilft, nimm’s mit.«

»Mach ich.«

Schlafzimmer sagten oft viel über einen Menschen aus. Ein ungemachtes Bett. Oder ein Geheimnis in einer Sockenschublade.

Als er am Fuß der Treppe angekommen war, sah sich Breen um, weil er die Dokumente ablegen wollte. Das Telefontischchen war umgefallen, also stellte er sein Bilderrahmentablett quer auf den Beinen ab und ging hoch.

Das Licht des späten Novembertags war trübe. Schwierig, überhaupt etwas zu erkennen, aber Breen sah, dass das Schlafzimmer das Chaos im restlichen Haus und auf der Straße draußen seltsam unberührt überstanden hatte. In dem Bett hatte niemand geschlafen.

Das Zimmer selbst war erstaunlich. Eine Phantasie aus Tausendundeinernacht. Marokkanische Lampen hingen an der Decke. Indische Baumwollvorhänge waren um das Bett herum drapiert. Letzteres wies keineswegs auf ein Verbrechen aus Leidenschaft hin. Auf der Kommode standen Statuen indischer Gottheiten, daneben einige kristallene Flakons mit Zerstäuber. An den Wänden Gemälde, die ihm bekannt vorkamen. Sehr modern. Er glaubte, das bleiche fleischfarbene Pink eines angesagten Malers zu erkennen, der sich regelmäßig in Soho betrank. Andere erkannte er nicht, aber auch sie schienen nicht aus Pflichtgefühl angeschafft worden zu sein oder aus dem Wunsch heraus, die Wände irgendwie standesgemäß zu schmücken. Sie wirkten mit Liebe ausgesucht und mit großer Sorgfalt platziert.

Er fragte sich, ob er die Gemälde abhängen und retten sollte. Sie würden mit dem Haus vernichtet werden. Das kam ihm wie Verschwendung vor. Aber er hatte keine Zeit.

Er kehrte in die ehemalige Küche zurück, wo Tozer weiter im Schutt herumstocherte.

Stimmen von draußen: »Hey! Polizei, kommt jetzt sofort raus.«

»Hast du was gefunden?«

»Nicht so richtig«, sagte Tozer. »Paddy? Komm. Wir müssen gehen.«

»Die bulldozern wirklich das ganze Haus mitsamt der Leiche platt?«

»Ich denke schon.«

»Und wenn wir einen der Fotografen von draußen reinholen? Dann haben wir wenigstens ein paar Anhaltspunkte.«

»Ich weiß nicht.«

Er erinnerte sich an seinen letzten Aufenthalt in einem abgebrannten Haus.

»Wollen wir versuchen, den Balken wegzuziehen?«, schlug er vor.

»Ach du Scheiße«, sagte Tozer. Dann: »Okay.«

Breen fand einen zerissenen Vorhang, den er um den Balken schlang. Weiter hinten in einer düsteren Ecke entdeckten sie eins der beiden Enden und stemmten sich dagegen. Der Balken lag auf den Oberschenkeln des Toten, quetschte ihm die blutleere Haut.

Nichts rührte sich. Sie wechselten die Stellung. Breen ging auf die andere Seite, wollte den Balken zu sich ziehen.

»Auf drei«, sagte Tozer.

»Eins. Zwei …«

Bis drei kamen sie nicht mehr.

»Ist das Gas?«, fragte Breen.

Tozer ließ den Balken fallen und schnupperte.

Breen nahm einen tiefen Atemzug. »Riechst du das nicht?«

Tozer schüttelte den Kopf.

»Ich bin sicher, dass ich was rieche.«

»Verdammt«, sagte Tozer und wollte weg.

Breen blieb stehen.

»Was ist mit der Leiche?«

»Scheiß drauf«, sagte Tozer. »Wenn du Gas riechst … Herrgottnochmal. Dann steh da nicht rum. Wir müssen raus.«

»Die Papiere. Wo hab ich die hingetan?«

»Lass sie liegen«, zischte Tozer.

»Nein«, sagte Breen, sah sich um und versuchte, sich zu erinnern, wo er sie hingelegt hatte.

»Lass sie verdammt noch mal.«

Sie hatte recht. Das Feuer war zwar gelöscht, trotzdem konnte noch irgendwo etwas schwelen.

»Beeil dich.«

Widerwillig folgte er ihr, zwängte sich durch den schmalen Spalt an dem eingeklemmten Balken vorbei. Er wollte gerade zur Haustür, als ihm einfiel, dass die Papiere auf dem Telefontischchen hinter ihm lagen.

Tozer drehte sich um, streckte ihm den Arm entgegen. Er wollte ihr folgen, aber er konnte nicht. Etwas hielt ihn zurück. Was? Er sah runter und entdeckte, dass er mit der Jacke hängengeblieben war.

»Komm schon, Paddy«, schrie Tozer.

Er wand sich aus der Jacke heraus, befreite sich.

»Na endlich«, meinte der Feuerwehrmann, als Breen draußen in die Kälte trat.

»Er hat Gas gerochen«, sagte Tozer.

»Ich glaube, dass ich Gas gerochen habe«, sagte Breen. »Kann mich auch getäuscht haben.«

»Wirklich?«, fragte der Mann nervös. Breen blieb stehen, ging in die Hocke und untersuchte die herausgefallene Haustür. Das Schloss war intakt. Keinerlei Anzeichen für gewaltsames Eindringen. Aber der Mörder konnte ein Fenster eingeschlagen haben, das war jetzt nicht mehr nachvollziehbar.

»Wenn du uns nicht glaubst, geh rein und überzeug dich selbst«, sagte Tozer zum Feuerwehrmann. Sie nahm ihre Handtasche, die sie auf der Tür abgestellt hatte. »Zigarette?«

Fast hätte der Feuerwehrmann eine genommen, dann zog er aber in letzter Sekunde die Hand zurück.

Breen legte den Stapel auf den Rücksitz. Tozer musterte ihn. »Alles klar? Dein Jackett ist hin.«

Sie hatte recht. Die Hose konnte vielleicht noch genäht werden, aber über das Jackett zog sich ein fünfzehn Zentimeter langer Riss, durch den das Futter sichtbar war.

»Was ist das?«, fragte Tozer.

Ein Schrei.

Breen stand auf. Die Polizisten und Feuerwehrleute rannten ihnen entgegen, weg vom Haus.

»Feuer!« Erst sah Breen nicht, was sie meinte, aber dann stach eine Flamme hinter der ehemaligen Küche aus den Trümmern. Sie ragte zirka anderthalb Meter hoch in die Winterluft, so grell, dass sie den Himmel drum herum dunkler wirken ließ.

»Du liebe Güte«, sagte Tozer.

Breens Herz fing an zu hämmern. Ihm war schlecht.

Sie setzten sich eine Weile in den Wagen, während Feuerwehrleute herumrannten, sich gegenseitig und den Mann von den Gaswerken anschrien.

»Stell dir vor, wir wären noch da drin gewesen«, meinte Tozer.

»Waren wir aber nicht.«

Wieder loderte eine Flamme in die Londoner Luft auf.

»Hübsch, oder?«

Breen nickte.

»Beweise werden da keine mehr zu finden sein«, sagte sie und sah den Feuerwehrmännern bei der Arbeit zu. »Wieso nehmen die nicht den Schlauch?«

»Gasbrand«, sagte Breen. »Da hat das keinen Sinn.« Es würde so lange brennen, bis sie herausgefunden hatten, wie sich das Gas abstellen ließ.

Schließlich sagte Breen: »Soll ich dich ins Wohnheim mitnehmen, damit du dich umziehen kannst?«

»Von mir aus«, sagte Tozer. »Aber soll ich lieber fahren?«

»Im Leben nicht«, sagte Breen. Frauen waren bei der Polizei nicht am Steuer zugelassen.

Sie verdrehte die Augen und streckte ihm die Zunge raus.

Sechs

Die Fahrt dauerte länger, als sie hätte dauern sollen. Betonmischfahrzeuge blockierten die Straße. Selbst im Regen schien die ganze Stadt noch im Betonstaub zu versinken. Überall wurde gebaut.

»Er war jung, oder?«

»So jung auch wieder nicht. Achtundzwanzig vielleicht«, sagte Breen.

»Ich meine, dafür, dass er so unabhängig war.«

»Die Familie ist vermögend, denke ich.«

Tozer zog am Hebel, um ihre Sitzlehne nach hinten zu verstellen. »Darf ich dir helfen?«

»O nein«, sagte Breen. »Ist ja gar nicht mein Fall.«

»Wer hat das gesagt?«

»Ich war zufällig der Einzige im Büro, als die Meldung reinkam. Alle anderen waren spät dran, wegen Prossers Party. Ich geb den Fall ab, und dann fahre ich in Urlaub.«

Er sah sie an. Sie bot ihm einen Streifen Kaugummi an, obwohl sie inzwischen wusste, dass er ihn sowieso nicht nehmen würde.

»Was ist so lustig?«, fragte er.

»Was willst du denn im Urlaub machen?«, fragte Tozer und wickelte sich selbst ein Juicy Fruit aus. »Angeln?«

»Hab nichts übrig fürs Angeln.«

»Siehst du, das meine ich. Ich stelle mir vor, wie du an der Costa del Sol in der Badehose am Strand liegst.«

»Ich fahre nach Irland. Seh mir an, wo mein Vater herkam. Ich bin noch nie dort gewesen.«

Sie hörte auf zu lachen. »Ach so, tut mir leid.«

Cathal Breens Vater stammte aus Kerry und war mit der Liebe seines Lebens, einer Lehrerin, nach England durchgebrannt. Als sie starb, war Breen noch sehr klein gewesen. Sein Vater hatte ihn alleine großgezogen und nur selten über seine Heimat gesprochen. Trotzdem war sich Breen seiner irischen Wurzeln immer sehr bewusst gewesen, seiner Fremdheit. Erst als sein Vater im Alter allmählich seinen klaren Verstand verlor, hatte er manchmal über Irland gesprochen. Hauptsächlich wirres Zeug. Namen erwähnt, die Breen nicht kannte. Dazu ein paar Brocken Gälisch. Als Breen endlich mehr über den Ort erfahren wollte, an dem seine Eltern aufgewachsen waren, konnte sein Vater ihm nichts mehr darüber erzählen.

»Ich bin froh«, sagte Tozer. »Das wird dir guttun.«

»Tralee. Da kam er her. Ich miete einen Wagen. Hab gedacht, ich buche ein Hotel über Weihnachten. Geh vielleicht ein bisschen spazieren.«

»Alleine?«

»Ja.«

Solange er zurückdenken konnte, hatte er Weihnachten immer alleine mit seinem Vater verbracht, hatte schweigend mit ihm zusammen gegessen. Meist hatte es Kochschinken gegeben. Ein Huhn wäre für zwei zu viel gewesen.

»Unmöglich«, sagte Inspector Bailey. »Nein.«

»Sir?«

»Nein.«

Breen hatte sich ein Jackett von Constable Jones geliehen. Eins mit silbernen Knöpfen. Er war größer als Jones und das Jackett entsprechend zu klein − er kam sich darin wie ein Music-Hall-Komiker vor.

»Aber, Sir …«

Inspector Baileys Büro war klein und rechteckig und von dem großen Raum der anderen abgetrennt. »Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, wir haben sowieso schon zwei Mann zu wenig. Sergeant Carmichael ist jetzt beim Drogendezernat, und Sergeant Prosser hat gekündigt. Aus keinem mir ersichtlichen Grund. Er ist kein großer Verlust, trotzdem fehlen uns zwei Männer. Antrag abgelehnt.«

»Mir stehen fast drei Wochen zu, Sir.«

Baileys Auge zuckte. »Ich habe gerade mit dem Innenministerium gesprochen. Bei dem Opfer der Gasexplosion handelt es sich um Francis Pugh. Hatten Sie das bereits festgestellt?«

»Nein, Sir.«

»Gut, dann wissen Sie’s jetzt. Der Sohn von Rhodri Pugh«, erklärte Bailey. Als Breen nicht reagierte, setzte er hinzu: »Staatssekretär im Innenministerium.«

»Ein Mitglied der Regierung?«

»Ganz genau.«

Breen verlor den Mut. »Und was ist mit Sonderurlaub wegen eines familiären Trauerfalls, Sir? Mein Vater ist ja gerade erst …«

»Das ist drei Monate her, Sergeant. Nein.«

»Zweieinhalb, Sir …«

»Bei einem Fall wie diesem wird man unser Vorgehen sehr genau beobachten.«

Breen hatte verstanden. Der Polizeiapparat war dem Innenministerium unterstellt. Und der Tote war der Sohn eines ranghohen Politikers.

»Ich bin nicht dran, Sir.«

Naserümpfen. »So was geht nicht der Reihe nach. Wir spielen hier nicht Monopoly, Sergeant. Constable Jones wird Ihnen assistieren.«

Constable Jones. Einer von der Hauptschule, der seinen Abschluss nur mit Mühe geschafft, dafür seine blutjunge Ehefrau aber wenig später geschwängert hatte. Außerdem stand er auf die königliche Familie.

»Jetzt, wo Prosser und Carmichael weg sind, sind Sie der Dienstälteste hier. Ich habe mit den Mitarbeitern von Rhodri Pugh gesprochen. Sie werden sich mit Ihnen ins Verständnis setzen wollen, um sicherzugehen, dass der Fall mit dem nötigen Fingerspitzengefühl behandelt wird. Hoffentlich waren Sie nicht so dumm, bereits Fahrkarten zu buchen, oder doch?«

»Nein, Sir.«

»Gut. Noch etwas.« Bailey hielt inne, als gelte es, etwas besonders Schwieriges zu sagen. Er strich mit dem Handballen ein Blatt Löschpapier glatt.

»Am Dienstag habe ich Geburtstag«, sagte er.

Breen blinzelte. »Herzlichen Glückwunsch, Sir.«

»Zufällig ist es mein sechzigster«, sagte Bailey.

»Ja, Sir«, sagte Breen.

Eine Pause entstand, in der sich Bailey am Ohrläppchen zupfte. Seine Finger zitterten leicht. »Ich weiß, ich war bei den jüngeren Kollegen nicht immer der Beliebteste«, sagte er schließlich. »Wahrscheinlich ist das meine Schuld. Vermutlich bin ich immer ein bisschen zu förmlich.«

»Das würde ich so nicht sagen, Sir.«

»Schwindeln Sie nicht, Paddy.«

Anders als die anderen in der D Division des CID konnte Breen Bailey gut leiden. Zumindest insgeheim. Ihm gefiel, dass er ein Foto von seiner Frau und den Kindern auf dem Schreibtisch stehen hatte. Und Regenwasser sammelte, um die Usambaraveilchen auf dem Fensterbrett zu gießen. Und dass er sich an die Vorschriften hielt, was die jüngeren, impulsiveren Kollegen häufig auf die Palme brachte.

»Ich möchte nicht gerne für hochnäsig gehalten werden. Meine Frau wollte für mich ein Abendessen zu Hause geben, aber ich denke, dafür haben wir nach meiner Pensionierung noch genug Zeit. Ich wollte lieber mal mit den Jungs einen heben.«

Einen heben mit den Jungs? Aus Baileys Mund klang die Formulierung absurd. Er gehörte zu der Sorte Männer, die grundsätzlich steif wirkten. Er hatte im Krieg gekämpft und hielt Konformität noch für ein Zeichen von Vertrauenswürdigkeit.

»Was meinen Sie?«, fragte Bailey.

»Na ja, Sir …«

»Meinen Sie, sie würden kommen?«

»Natürlich«, sagte Breen.

»Prima«, Bailey lächelte. »Dann freue ich mich darauf. Vielleicht können Sie’s weitergeben?«

Breen zögerte. »Wäre es nicht besser, wenn die Einladung von Ihnen käme, Sir?«

»Das glaube ich nicht. Es soll ja nichts Offzielles werden. Nur ein erquicklicher Abend unter Kollegen.«

»Schön, Sir.« Breen drehte sich um, wollte gehen.

»Ich wollte Sie fragen«, sagte Bailey. »Wurde gestern Abend auch über die Gründe gesprochen, weshalb Sergeant Prosser uns verlassen hat?«

»Nein, Sir«, sagte Breen. »Kein Sterbenswörtchen.«

»Ich würde gerne dahinterkommen, das ist alles. Prosser war Polizist mit Leib und Seele.« Breen drehte sich erneut zu seinem Inspector um. »Eigentlich hatte er es auf volle Rentenbezüge abgesehen, und eine Familie muss er doch auch ernähren. So jemand kündigt nicht aus heiterem Himmel, es sei denn, es gibt gute Gründe. Die muss es geben. Ich möchte, dass Sie Augen und Ohren für mich offenhalten, Paddy.«

»Sir?«

»Finden Sie heraus, weshalb er uns so plötzlich verlassen hat. Wenn es einen schmutzigen Hintergrund gibt, dann will ich es wissen. Hören Sie sich bitte mal um, Paddy.«

»Ja, Sir«, sagte Breen.

»Und schauen Sie nicht so bedrückt, Sergeant. Ich kann diesen Fall keinem anderen anvertrauen. Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Machen Sie Ihre Arbeit gut, dann wird es nicht zu Ihrem Nachteil sein.«

Breen blickte auf seine Schuhe. Kratzer im Leder. »Danke, Sir.«

»Was ist los?«, fragte Marilyn und stand auf. »Was wollte Bailey?«

Breen sagte nichts. Er ging an ihr vorbei zu dem Regal hinter ihrem Schreibtisch.

»Steckst du irgendwie in der Klemme, Paddy?«

Er nahm zwei Aktenordner heraus. Die Unterlagen fehlten, aber die Namen der alten Fälle standen noch drauf. Fälle, die lange vor Breens Zeit hier in Marylebone aktuell gewesen waren.

»Paddy?«, fragte Marilyn erneut. »Alles klar?«

Flackernde Neonröhren sorgten für grelles Licht im Raum. Er nahm die Ordner, ging zu seinem Schreibtisch, ließ sie darauf fallen und setzte sich. Dann rief er das Reisebüro an, in dem er sich wegen seines Urlaubs hatte beraten lassen. »Und wenn ich im Januar nach Irland fahre?«, fragte er.

»Der Fährverkehr wird im neuen Jahr erst wieder zu Ostern aufgenommen«, sagte die Frau.