Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

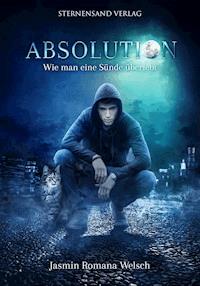

- Herausgeber: Sternensand Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Mein Name ist Sixten. Ich denke, ich war ein durchschnittlicher Absteiger: unterbezahlt, launisch und auf das Leben und die ach so verkommene Welt schlecht zu sprechen. Da war mein kleines Drogenproblem, diese nervenaufreibenden Sitzungen bei Doktor Mattson und mein Kumpel Nils, der seit der Grundschule nicht gelernt hat, länger als zehn Stunden sauer auf mich zu sein. Summa summarum war mein Leben Mist, aber unkompliziert genug, um den Pessimismus in die tägliche Routine einfließen zu lassen. Ich hätte genau so weitergemacht, wäre nicht alles plötzlich unwirklich geworden. Auf einmal soll ich ein Todsünder sein und der Sklave eines Dämons werden das behauptet zumindest die sprechende Katze, die will, dass ich sie Meisterin nenne. Vielleicht habe ich auch einfach Wahnvorstellungen von der Kokserei bekommen. So oder so, mein Leben braucht eine Kehrtwende. Dann muss ich mich eben damit abfinden, dass es Himmel und Hölle gibt, auch wenn ich bisher Atheist war. Ich war ja auch ein gefühlskaltes Arschloch und finde mich jetzt damit ab, dass ich die Dämonen-Katze, die meine Seele verschachern will, irgendwie mag. Einer von uns wird trotzdem verlieren. Am Ende bin ich vielleicht tot, verrückt oder clean, aber das müsst ihr schon selbst herausfinden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Titel

Impressum

Kapitel 1 – Sitzung mit Spasmen

Kapitel 2 – Can’t buy me love

Kapitel 3 – Der furchtbarste Ort der Welt

Kapitel 4 – Abschied als Selbstgeißelung

Kapitel 5 – Sehnsucht nach Stille

Kapitel 6 – Todsünder

Kapitel 7 – Beichte, mein Sohn!

Kapitel 8 – Der Strohhalm

Kapitel 9 – Schwarze Federn

Kapitel 10 – Blanke Nerven

Kapitel 11 – Gottes Vollstrecker

Kapitel 12 – Nichts geht mehr

Kapitel 13 – Mit Hilfe von ganz oben

Kapitel 14 – Flügellos

Epilog

Dank

Bonusmaterial

1) Das sagt die Autorin über sich und das Schreiben

2) Blogger fragen - Jasmin Romana Welsch antwortet

Jasmin Romana Welsch

Absolution

Wie man eine Sünde überlebt

http://sternensand-verlag.ch

1. Auflage, Februar 2016

© Sternensand-Verlag GmbH, Zürich 2016

Umschlaggestaltung: Juliane Schneeweiss | juliane-schneeweiss.de

Lektorat / Korrektorat: Mag. Maria Ankowitsch

Satz: Sternensand Verlag GmbH

Dieses e-Book darf nicht weitergegeben oder verschenkt werden.

Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.

Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Kapitel 1 – Sitzung mit Spasmen

Das Ticken der Uhr scheint lauter und langsamer geworden zu sein. Wenn man Zeit hat, sich auf das monotone Geräusch zu konzentrieren, kann es ungeduldig machen und gewaltig nerven. Mein Bein wippt im Sekundentakt auf und ab.

Während Doktor Mattson seine Notizen studiert und seine Gesichtsmuskulatur mal wieder kaum unter Kontrolle hat, beginne ich mich zu fragen, wie viele Stunden sie mir wohl zusätzlich aufhalsen, wenn ich hier ausraste und die Uhr meines Psychologen aus dem Fenster des zwölften Stocks werfe. Ich nehme an, dass die Zahl der Sitzungen überproportional zur Anzahl der Leute, denen die runde Glasscheibe den Schädel einschlägt, steigen würde. Ich werfe keine Uhren von Gebäuden – das ist wirklich nicht mein Stil.

»Sixten …«

Ich hatte mal einen Grundschullehrer, der meinen Namen genauso ausgesprochen hat. Die Einleitung zu einem eindringlich klingenden Ratschlag, den man an jemanden richtet, den man sowieso für taub hält.

»Sixten, deine Rebellion wird dich im Leben nicht weiterbringen. Such dir ein anderes Ventil für deine Energie – und jetzt lass die Frösche frei!«

Doktor Mattson rückt seine Brille zurecht, bevor er seine Version des ›Lass die Frösche frei‹-Vortrags zum Besten gibt.

Wenn er nicht diese Spasmen hätte, würde ihm seine verdammte Brille nicht immer bis zur Nasenspitze rutschen. Er merkt gar nicht, dass er ständig das Gesicht verzieht, als würde er gerade an einen Elektrozaun pinkeln. Seit ich ihn gefragt habe, ob er deshalb Medikamente nimmt, mag er mich nicht. Ich tue mich schwer damit, neue Freundschaften zu schließen.

»Wenn du diesen Weg, den du augenscheinlich eingeschlagen hast, weiter verfolgst, dann sehe ich für deine Zukunft nur eine endlose Aneinanderreihung von Therapien, Kliniken und vielleicht sogar Gefängnis. Das liegt doch nicht in deinem Interesse, oder?«

Ich schüttle den Kopf.

»Nein, ich möchte Feuerwehrmann werden und eine Schönheitskönigin heiraten und ich möchte sieben Kinder!«

Kaum fängt er an zu nicken, wird mir klar, dass er den Sarkasmus nicht herausgehört hat.

Er macht sich wieder Notizen und ich wippe weiter mit dem Bein.

Wahrscheinlich ist es besser, er schreibt in mein Profil: labiler, naiver Idiot. Narzisstisches, perspektivloses Arschloch klingt nach noch mehr Sitzungen.

»Ich würde dir fürs Erste raten, dir einen Mitbewohner zu suchen. Deinen Schilderungen zufolge bist du ständig alleine seit dem Tod deiner Großmutter. Jemanden, der dich motiviert, wieder einem geregelten Alltag nachzugehen. Verstehst du das?«

»Ja.«

Natürlich verstehe ich das, ich sitze hier, weil ich ein Suchtproblem habe, nicht weil ich geistig zurückgeblieben bin.

»Wir sollten beim nächsten Mal wieder auf deine Kindheit zurückkommen. Dein Verhältnis zu deinen Eltern, darüber hast du mir noch nicht wirklich viel verraten.«

»Ja.«

Ich habe vor vier Sitzungen herausgefunden, dass ich viel schneller hier verschwinden kann, wenn ich in den letzten dreißig Minuten nur noch mit »Ja« antworte.

Dass ich nicht mehr wirklich zuhöre, könnte nur dann schlecht für mich ausgehen, wenn Doktor Mattson irgendwann mit zuckenden Augen und heruntergelassener Hose vor mir steht, weil ich auf die Frage, ob ich ihm einen blasen möchte, auch mit »Ja« geantwortet habe.

»Bleib stark und gib dir Mühe, dann klappt das mit deinen Träumen schon.«

Ob er mich noch weniger mag, wenn ich ihm vor die Füße kotze?

Ich schnappe mir meinen Rucksack und lasse die rote Holztür hinter mir ins Schloss fallen. Niemand auf dieser Welt streicht seine Innentüren rot, wenn er mit der Therapie von Suchtkranken und Gewaltverbrechern sein Geld verdient. Ich verwette mein Leben darauf, dass noch jeder, der diese Praxis verlassen hat, zwanzig Minuten später zugedröhnt war oder den nächstbesten Passanten verprügelt hat.

Ich fahre nach Hause und verdunkle die Fenster. Freitags bin ich seit fünf Wochen zu nichts mehr zu gebrauchen.

Ich schalte die Stereoanlage ein und drehe mir ein paar Zigaretten. Dass ich kaum noch Tabak habe, ist kein Thema.

Die Sitzungen bei Doktor Mattson machen mich müde und gereizt, aber wenn ich nicht auftauche, muss ich wirklich ins Gefängnis, und darauf habe ich keine Lust.

Mein Kokain kaufe ich übrigens nicht mehr bei verdeckt arbeitenden Polizeibeamten – diese dumme Aktion hat mir das Ganze eingebrockt.

Ich gehe nicht an mein Handy, obwohl es schon zum dritten Mal klingelt. Die anderen können mich freitags mal, das müssten sie mittlerweile mitbekommen haben. Der Einzige, bei dem ich rangehen würde, ist David. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren, auch wenn er unterbezahlt und langweilig ist. Wenn er mich braucht, muss ich den Arsch hochbekommen, sonst geht mir irgendwann das Geld aus. Um Dinge wie Miete und Essen mache ich mir keine Sorgen. Das Haus, in dem ich wohne, gehört mir und das Essen habe ich mir weitgehend abgewöhnt, weil es sich so schlecht mit dem Kokain verträgt. Warum ich Geld brauche, liegt aber auf der Hand.

Ich schlafe ein und freue mich im Traum darüber. In letzter Zeit bekomme ich die Augen kaum noch zu, obwohl ich ständig müde bin. Ich bin nicht naiv genug, um so zu tun, als wüsste ich nicht, warum es mir im Moment so dreckig geht, aber darüber nachzudenken, bringt auch nichts.

Als jemand mich wachrüttelt, knurre ich.

»Dornröschen! Steh auf oder muss ich dich erst küssen?«

»Verpiss dich!«

Nils schubst mich beinahe aus dem Bett.

Als ich seine Hand wegschlage, lacht er und rennt aus dem Zimmer.

Ich kenne ihn lange genug, um zu wissen, dass ihm gerade eine absolut schwachsinnige Idee gekommen ist, um mich wach zu bekommen.

Aus Neugier bleibe ich liegen, deshalb und weil ich mich fühle, als hätte mich ein Zug überfahren.

Als er wieder ins Zimmer kommt, mache ich die Augen einen Spalt weit auf. Er trägt nur einen Blumentopf, kein Elektroschockgerät oder etwas Entflammbares.

Als er die Erde über mir auskippt, schreie ich ihn an. »Bist du irre?! Sieh dir die Schweinerei an!«

Er lacht wie ein hyperaktives Kind mit Zuckerschock. Mit neun hat sein Verstand gesagt: »Klüger werde ich nicht mehr.« Jetzt ist er fünfundzwanzig und bewirft mich mit Erde.

Das ganze Laken ist braun.

»Fuck! Das sieht aus, als wäre mein Darm explodiert! Widerlich!«

»Reg dich ab, ist nur Erde! Und jetzt steh auf und wasch dir alles, was nach Fäkalien aussieht, vom Körper. Wir müssen los!«

Ich stehe auf und schüttle die Decke aus. »Ich gehe heute nirgends hin. Es ist Freitag!«

Nils verdreht die Augen. Dabei sieht er nie älter aus als zwölf. Sein physisches Wachstum hat sich nämlich irgendwann mit seiner geistigen Reife solidarisch erklärt.

»Du kannst mir heute echt nichts abschlagen! Egal wie verbittert du auch wegen deines Termins bei Doktor Freud bist! Was hat er herausgefunden? Dass du eigentlich gerne eine Frau sein möchtest? Das weiß ich schon seit der zwölften Klasse!«

Jetzt verdrehe ich die Augen. Wie ich dabei aussehe, weiß ich nicht, wahrscheinlich genervt.

»Komm, Sixten! Du musst echt mal hier raus! Du bist nur noch in der Schwimmhalle oder du hockst in deinem alten Zimmer und kokst dir die Birne weg. Wieso schläfst du eigentlich immer noch hier? Dieses verdammte Haus hat zweihundert Quadratmeter. Mach mal was draus!«

Ich werde wütend, weil er weiß, dass ich keine Lust habe, darüber zu reden, und er es trotzdem anspricht. »Was geht dich das an? Das ist mein Leben, oder?«

»Komm runter! Ich will nicht streiten, ich will, dass du mitkommst!«

Mir fällt wieder ein, dass Nils heute Geburtstag hat. Ich versuche mich zu beruhigen. Mein Blick streift die Line, die ich vor dem Einschlafen gezogen habe.

»Wohin soll ich mitkommen?«

Er greift sich an den Kopf. »Hast du das echt vergessen?«

Ich nicke, während ich mich auf das Sofa setze.

»Mein Bruder ist da!«, sagt er.

Unser Gespräch von letzter Woche fällt mir wieder ein. Während ich darüber nachdenke, fühle ich mich schnell besser und meine Nasenflügel brennen wie Feuer.

Nils‘ Bruder heißt Sven. Er ist fünf Jahre älter als wir und hat Geld gemacht, weil er einer dieser Menschen ist, denen das Leben Glück in den Schoß kotzt.

Sven fliegt nach Kambodscha und bringt eine halbe Million nach Hause – wäre ich geflogen, hätte ich nur Tripper mitgebracht.

»Zieh dir was an und pack Kondome ein! Ich weiß nicht, ob man die dort bekommt!«

Ich schmunzle über Nils‘ Kommentar, nicht weil er witzig ist, sondern weil sich diese chemisch erzeugte Euphorie in mir breitmacht.

Ich weiß auch nicht, ob man seine eigenen Kondome ins Bordell mitbringen muss. »Hast du echt vor, für Sex zu bezahlen? Du bist zwar keine Augenweide, aber es gibt doch genügend Frauen da draußen, die ein wenig verzweifelt sind.«

Nils verzieht den Mund. Gleich erzählt er mir, dass ich auch hässlich bin. »Du bist auch nicht gerade der klassische Schönling! Dürr wie ein Gespenst! Wenn du diese seltsamen zweifärbigen Hundeaugen nicht hättest, wärst du wahrscheinlich noch Jungfrau!«

Ich zwinkere. Immer wenn mich jemand auf meine Augen anspricht, bekomme ich dieselben Spasmen wie Doktor Mattson.

Was ich habe, heißt heterochromia iridis – etwas, das einem in der Schule den Spitznamen Zombie-Hund einbringt.

»Sven bezahlt für alles! Der Laden soll der Wahnsinn sein! Exklusiv hoch zehn und die Frauen sind unglaublich heiß! Ich habe keine Freundin, also wäre ich ganz schön dämlich, wenn ich Nein sagen würde!«

Im Grunde hat er recht. Ich gönne ihm alles, was ihm Spaß macht, schließlich ist er mein bester Freund.

»Zieh dir was Vernünftiges an! Nicht immer diese Schlabberpullover! Wir leben nicht mehr in den 90ern und du bist nicht Kurt Cobain!«, ruft Nils mir nach, bevor ich unter der Dusche verschwinde.

Kapitel 2 – Can’t buy me love

Wir fahren in Svens Mercedes vor. Auf der notdürftigen Rückbank fühlt sich dieses teure Auto nicht ganz so luxuriös an.

Mein Hintern tut weh, als wir vor dem modernen Gebäude, mitten in der Pampa, halten. Ein dunkelgrauer Würfel mit riesigen Milchglasfenstern.

Ich hatte mit roten, schummrigen Lichtern gerechnet, mit dicken schweren Vorhängen vor den schmutzigen Fenstern eines Altbauhauses in der Innenstadt. Klischees im Kopf zu haben, ist nicht immer hilfreich.

»Wow! Das sieht aus wie ein Casino!«, stellt Nils fest und sieht sich mit offenem Mund die vielen teuren Wagen an, die auf dem beleuchteten Parkplatz stehen.

»Ja, den Laden kann sich nicht jeder leisten!« Sven schafft es, in jedem zweiten Satz zu erwähnen, dass er Geld hat.

»Der Abend wird klasse!«

Satz Nummer eins.

»Und er geht auf mich, also bestellt, was immer ihr wollt!«

Et voilà!

Ich stiefle den beiden Brüdern hinterher.

Weil es draußen kalt ist, läuft meine Nase. Ich muss ständig hinfassen, um sicherzugehen, dass mir kein Blut rausläuft – ein nerviges Junkie-Leiden.

Sven hat seinen Arm auf Nils‘ Schulter gelegt und schiebt ihn weiter, damit er nicht vor jedem teuren Auto neugierig stehen bleibt.

Der Eingang sieht aus wie eine gepanzerte Kühlschranktür, vor der zwei Henker stehen.

Allein der Eintritt für uns drei macht mehr aus, als ich in einem Monat verdiene, dafür bekommen wir einen Tisch direkt vor der Bühne und eine Flasche Champagner.

Meine klischeebehaftete Vorstellung wird erneut zunichte gemacht. Hier sieht es aus wie in einem überteuerten Restaurant, das man in ein altes Theater gebaut hat. Die spiegelnd schwarzen Bodenfließen reflektieren die Lichtpunkte an der Decke, obwohl sie so schwach sind, dass der große Raum schummrig wirkt.

Das schwache Licht liegt wohl im Interesse der Kundschaft hier. Man kann niemanden erkennen, der weiter als zwei Meter entfernt steht. Nur die Bühne ist fabelhaft ausgeleuchtet.

Sven füllt drei Gläser mit dem ›gratis‹ Champagner und starrt dabei die Tänzerinnen an. Es wundert mich, dass er nur vierzig Prozent des Alkohols verschüttet, zumal sein Hirn gerade, ganz offensichtlich, nicht damit beschäftigt ist, ihm zu signalisieren, dass die Flüssigkeit ins und nicht neben das Glas gehört.

Ich mag keinen mit Kohlesäure versetzten Alkohol und Burlesque tanzende Frauen sind auch nicht mein Ding, aber es tut gut, mal wieder rauszukommen. Ich vergesse manchmal, warum ich so selbstzerstörerisch bin, wenn ich mich ablenke.

Als eine Kellnerin, Schrägstrich, Prostituierte zu uns kommt, fallen Nils beinahe die Augen aus dem Kopf. Er steht auf große Brüste. Ich kann nicht nachvollziehen, warum.

Sie fragt, ob wir etwas trinken möchten, und Sven lässt zu meiner Erleichterung eine Flasche Wein springen.

Der Laden ist weniger widerlich, als ich angenommen hatte. Alles wirkt sauber und die Frauen gaukeln glaubwürdig vor, dass ihnen das, was sie hier tun, Spaß macht.

Ich mag die Musik und das bläuliche Lichtspiel, das einem LSD-Trip entsprungen sein könnte. Mit der Zeit wirken die rhythmischen Bewegungen der Körper auf der Bühne hypnotisch.

»Gefällt dir eine?«, will Sven wissen, weil ich schon die längste Zeit auf die tanzenden Frauen starre.

»Sie sehen alle gut aus. Wo bekommt man so viele schöne Frauen her, die sich verkaufen?«

Er zuckt mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Aber wenn dir eine gefällt, sag mir Bescheid. Du hattest es in letzter Zeit nicht leicht, hat Nils erzählt. Du kannst ein wenig Spaß gebrauchen.«

Der besagte Nils hat gerade eine Frau auf dem Schoß, die Sven ihm für einen Tanz bezahlt hat. Als er das letzte Mal versucht hat, seine Erregung mit so erbitterter Konzentration zu unterdrücken, waren wir fünfzehn und haben Strippoker mit den Mädchen aus der Oberstufe gespielt.

»Mir geht es gut, auch ohne bezahlten Sex.«

»Ach, echt? Willst du lieber eine Line ziehen?« Er hat meinen vorwurfsvollen Tonfall herausgehört und hält mir deshalb meine Dämonen vor.

»Gar keine schlechte Idee!« Es ist mir egal was er von mir denkt, deshalb stehe ich auch auf und gehe zur Bar.

Sven hat uns schon immer gerne den Erwachsenen vorgespielt und bevor ich ihn darauf aufmerksam machen muss, dass er es war, der uns unsere erste Zigarette und unseren ersten Joint in die Hand gedrückt hat, hole ich mir lieber ein Glas Cola. Ein Zuckerschock tut gut, wenn man dem Essen abgeschworen hat.

An der Bar sitzt fast niemand. Hier sieht man die Tänzerinnen schlecht und die Musik ist leiser. Nur ein asiatischer Geschäftsmann hat sich her verirrt, weil er sich mit einer Prostituierten im kurzen Schottenrock unterhält, die mit ziemlicher Sicherheit ein femininer Junge ist.

Während ich mich frage, ob er weiß, was ihn erwartet, spricht mich die Kellnerin an. »Na, Hübscher? Was kann ich für dich tun?«

Sie ist schon etwas älter. Als ich ihren Blick erwidere, stutzt sie. Ich weiß, was gleich kommt.

»Hey! Ein braunes und ein grünes Auge! Das sind doch Kontaktlinsen, oder?«

»Ja, ich trage färbige Kontaktlinsen und eine ist mir rausgefallen. Schenk mir ein Glas Cola ein – halb Wasser.«

Sie nickt, hört aber nicht auf, mich anzustarren, als wäre ich violett.

Als sie mir das Glas rüberreicht, drehe ich mich von ihr weg und lehne mich mit dem Rücken gegen die Bar.

Sven hat sich auch einen Privattanz geleistet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die beiden hinter einer der Türen verschwinden, vor denen diese übermenschlich großen Security-Typen stehen. Ich bin mir sicher, dass dort Betten stehen – Klischee hin oder her, irgendwo müssen die Leute hier bumsen.

Sie läuft fünf Meter vor mir vorbei und bleibt dann stehen. Sie passt nicht hierher. Ich bin mir kurz nicht sicher, ob sie überhaupt hier arbeitet. Es macht keinen Sinn für eine Frau, freiwillig hier zu sein – sie ist bestimmt eine Prostituierte.

Das schummrige Licht stört mich mit einem Mal. Ich würde sie mir gern genauer ansehen, aber sie steht zu weit weg.

Mir fällt auf, dass sie fünfzig Prozent mehr Stoff trägt als alle anderen Frauen hier. Ein weißes, kurzes Kleid, das nicht mal durchsichtig ist.

Sie steht dort und sieht sich die Show an. Vielleicht sucht sie auch jemanden, weil sie so genau hinsieht.

Ein schmieriger Typ im Anzug geht hinter ihr vorbei und tatscht ihr an den Hintern. Sie dreht sich nach ihm um und grinst schief. Eine Ohrfeige wäre die angemessenere Reaktion gewesen, aber jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass sie hier arbeitet.

Ihr Talent, Männern vorzuspielen, dass sie gerne ein Sexspielzeug ist, ist nicht ganz so ausgeprägt wie bei ihren Kolleginnen.

Sie sieht dem schmierigen Typen hinterher und scheint froh zu sein, dass er wieder abhaut. Wahrscheinlich macht sie das noch nicht lange. Aus der Entfernung sieht sie jung aus.

Sie streicht sich die langen blonden Haare hinter die Ohren und sieht in meine Richtung. Von dort, wo sie steht, kann sie gar nicht erkennen, dass ich ein räudiger Mischling mit einer Pigmentstörung bin, trotzdem starrt sie.

Als sie herkommt, bin ich mir sicher, dass die Kellnerin hinter mir sie gerufen hat. Ich drehe mich um, aber die Bar ist leer.

Ihr Gesicht sieht aus, als wäre es mit Photoshop bearbeitet worden. Sie muss tonnenweise Make-up tragen oder abnormal hübsch sein.

Als sie vor mir stehen bleibt, legt sie den Kopf schief. »Hallo.«

Ich sollte ihr sagen, dass ich nicht mal hundert Kronen in der Tasche habe. Man sieht mir aber bestimmt an, dass ich blank bin.

»Hi.« Ich stelle mein Glas an der Bar ab.

»Warst du schon mal hier?« Ihre Stimme klingt rauer, als ich erwartet hatte. Sie sieht süß und unverbraucht aus.

»Nein.« Ich werde einsilbig, wenn mir jemand gefällt.

»Wie findest du es hier?«

»Naja.«

Sie ist eine Prostituierte. Ich darf nicht vergessen, dass ich in einem Bordell stehe. So unverbraucht kann sie nicht sein.

»Wie heißt du?«

»Sixten.«

»Sixten«, wiederholt sie und lächelt. Ihre Haare fallen ihr wieder über die Wangen. Sie hat auffallend viele davon, alle hellblond und gerade.

»Wie alt bist du?«, will sie wissen.

»Sechsundzwanzig.«

Sven sieht uns und fängt an, wild zu gestikulieren.

»Entschuldige! Ich bin aufdringlich. Du willst nicht mit mir reden. « Sie sieht verlegen aus. Diese Unschuldsmasche kommt bestimmt gut an.

»Doch, aber ich bin absolut pleite und nicht interessant genug, dass du dir gratis etwas über mich anhörst.«

Sie beißt sich auf die Unterlippe, nicht lasziv, nur nervös. »Es ist nur …« Sie sieht sich um, bevor sie weiterspricht. »Hier kommt sonst nie jemand her, der so ist wie du.«

Ich mache ein Gesicht, als hätte sie mir gesagt, dass sie in Wirklichkeit ein Roboter ist – ungläubig. »Wie bin ich denn?«

Ich habe keine Ahnung, auf was sie hinauswill. Ich bin der uninteressanteste Typ der Welt und sie verdient sich mit diesem Spruch bestimmt Nacht für Nacht eine goldene Nase.

»Du siehst die Frauen nicht so an, als wären sie Ware, und du trinkst nicht, das tun sie sonst alle.«

Ich schmunzle und werde gleich etwas Gemeines sagen. »Ich hatte vorher schon drei Gläser Wein und vielleicht bin ich schwul. Deine Menschenkenntnis ist nicht die beste.«

Meine uncharmante Art lässt sich psychologisch leicht erklären. Ich bin zu feige, um ihr zu sagen, dass ich ein koksabhängiger Idiot bin, der in einer Depression steckt, also warne ich sie vor mir, indem ich ihr zeige, dass ich ein Arschloch bin.

Anstatt wütend auf den hohen Absätzen kehrtzumachen, nickt sie und hebt entschuldigend eine Hand vor den Körper. »Ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen.«

Es wäre mir lieber gewesen, sie hätte mich angefaucht. Ich hasse es, wenn mein Gewissen sich zu Wort meldet – das ist genau das Gefühl, das ich versuche abzutöten.

Sie dreht sich sogar nochmal nach mir um, bevor sie hinter der Bühne verschwindet.

Ich gehe zurück zu Nils und Sven und weiß jetzt schon, dass ich mir gleich etwas anhören muss.

»Du stehst also auf die kleinen, zierlichen Dinger ohne Arsch und Busen!« Svens Grinsen wird breit.

Nils wird noch immer von seiner rothaarigen Traumfrau verzaubert, aber er findet trotzdem Zeit für einen überflüssigen Kommentar. »Sixten hat einen scheiß Geschmack bei Frauen! Außerdem hat er sich den Sexualtrieb doch schon längst weggekifft!«

»Konzentrier dich lieber darauf, dass deine Hose trocken bleibt«, knurre ich.

Er streckt mir die Zunge raus. Eine grotesk-kindische Geste in Anbetracht der Tatsache, dass gerade eine Prostituierte auf seinem Schoß hin und her rutscht.

»Hol dir die Kleine. Ich bezahle«, bietet Sven an.

Ja, er ist reich und in seiner Großzügigkeit aufdringlich, trotzdem spiele ich kurz mit dem Gedanken, Ja zu sagen.

»Sie ist nicht mehr hier, wahrscheinlich hat sie schon jemand anders gefunden«, spekuliere ich und lasse den Blick schweifen.

Zuerst bin ich einsilbig, dann unausstehlich und jetzt will ich, dass der Bruder meines besten Freundes sie mir kauft. Doktor Mattson ist nicht ganz so bescheuert, wie ich ihm gedanklich immer unterstelle. Die Drogen machen mich zu einem wankelmütigen Vollpfosten.

Ich widme mich wieder der Flasche Wein auf dem Tisch. Eigentlich schreit alles in mir nach einem Trip, aber ich bin mir sicher, dass auf jeder Oberfläche in diesem Laden, auf der ich eine Line ziehen könnte, Schlimmeres klebt als Kokain.

Sven fängt an, darüber zu schwadronieren, wie großartig er ist. Warum er das mir erzählt und nicht einer der Frauen, die ihm für Geld auch zuhören würden, verstehe ich nicht.

Er redet über Kambodscha und seine brillante Idee, dort in eine Golfanlage für Touristen zu investieren. Bei ihm hört sich das an, als hätte er Aids geheilt und nicht einfach nur Bälle gekauft und Glück gehabt.

Ich heuchle das bisschen Interesse, das ich ausstrahle, vor, denn in Wirklichkeit sehe ich nur, wie sich seine Lippen zu dem ganzen Blabla bewegen, und verstehe kein Wort. Man sagt, Kokain macht sozial unumgänglich, aber ich bin nur ein Idiot zu Leuten, die nett zu mir sind. Solange Sven mich nervt, kann ich sozial sein. Wenn er mir gesteht, wie gern er mich hat, muss ich ihn verprügeln.

»Hey, ist das nicht dein Mädchen dort drüben?«

Diesen Satz höre ich und finde ihn dämlich formuliert. Ich drehe mich trotzdem sofort um und suche nach den vielen hellblonden Haaren.

Sie steht wieder an der Bar, diesmal mit einem dicken Typen mit Vollbart und Glatze. Ich frage mich, wie sie ihn ansehen kann, ohne schreiend wegzulaufen.

In einer besseren Welt würde sie diese musternden, geilen Blicke nicht über ihren Körper wandern lassen müssen. Sie könnte gehen und glücklich sein und ich könnte ihr glauben, dass sie mich interessant findet.

Ich bin ein koksabhängiger Niemand und sie eine Prostituierte, die sich gleich von diesem ekeligen Fettsack bumsen lassen wird – die Welt ist, was sie ist.

Ich springe auf und erschrecke dabei Sven – ihm fällt beinahe eine Rolle Geld aus der Gesäßtasche. Irrationales Handeln ist absolut mein Ding, peinliche Auftritte auch, also Scheinwerfer auf mich!

Ihr Blick trifft mich und wird zu Recht fragend. Ich weiß nicht, was ich vorhabe, aber als sich der Typ zu mir umdreht, kommt mir eine Idee.

»Entschuldige, dass ich dich warten habe lassen. Gehen wir.«

Ich strecke meine Hand nach ihr aus. Sie will zugreifen, aber es drängen sich zweihundertfünfzig Kilo notgeiles Testosteron zwischen uns.

»Immer langsam, junger Mann. Die hübsche Lady gehört vorerst mir.«

Dass er das so ausdrückt, ist absolut widerlich und peinlich. Ich könnte ihn umhauen und ein Erdbeben verursachen, aber davon hätte niemand etwas, außer die frustrierte, aggressive Persönlichkeit in mir, die ich Doktor Mattson vorstellen müsste, nachdem der dicke Widerling mich angezeigt hat.

»Wir haben schon vorher etwas vereinbart. Ich war nur kurz weg, um Kokain zu kaufen.«

Leuten so unverblümt ins Gesicht zu schmettern, dass man Drogen nimmt, macht ihnen Angst. Er verzieht die Lippen – das glaube ich zumindest hinter dem Bart zu erkennen. Hoffentlich findet er mich seltsam genug, um freiwillig das Feld zu räumen.

»Das hier ist kein Kaufhaus, in dem du etwas, das dir gefällt, reservieren kannst! Sie hat gesagt, sie hat Zeit, und du wirst warten müssen, bis wir fertig sind. Aber keine Angst, du bekommst die junge Dame unbeschadet wieder.«

Ich bin der Meinung, dass ich spätestens jetzt jedes Recht der Welt habe, ihm eine reinzuhauen – leider läuft die Sache mit dem Recht und der Gerechtigkeit anders. Wenn er eine Platzwunde hat oder sich die Knochen bricht, bin ich der böse Junkie, der im Gefängnis zum Strichjungen wird. Dann verkaufen wir uns beide – sie und ich.

Sie sieht mich hilflos an und schüttelt sanft den Kopf. Mir wird klar, dass sie Ärger bekommt, wenn sie den Fettsack wütend macht. Er ist der Typ Mensch, der einen Aufstand macht, wenn er nicht bekommt, was er will, weil er sich selbst für wichtig und sie für einen Menschen zweiter Klasse hält.

»Lass uns eine Wette abschließen.«

Mir bleibt nichts anderes übrig, als auf seinem ekeligen Ego Planeten zu landen und so zu tun, als wäre das Zeug, das hier geatmet wird, nicht Arroganz und Habgier. Dann denke ich eben wie er. Um Ware kann man spielen und auf Ego-Topia wird gerne gewettet, ich bin mir sicher.

Mein Blick schweift ans andere Ende der Bar, zur Wand mit dem Darts-Automaten. »Wenn du gewinnst, gehört sie dir und ich bezahle. Wenn ich gewinne, ziehst du Leine.«

Mein Angebot klingt verlockend und ist so leer wie meine Taschen.

Er grinst verschmitzt und kann gar nicht Nein sagen, weil er sich für einen Gewinner hält. »Na gut, junger Mann. Ich hoffe, du weißt, wie man Cricket spielt.« Er geht voraus, nicht ohne zu demonstrieren, wie selbstsicher er ist, indem er eine Hand gespielt lässig in die Hosentasche steckt. Seine Hose spannt auch so schon.

Es ekelt mich vor der bloßen Vorstellung, dass er sie bald auszieht. Es fühlt sich plötzlich so an, als ob ich mit ihm ins Bett müsste, wenn ich verliere.

»Kannst du spielen?«

Diese raue, leise Stimme macht mir wieder bewusst, dass nur sie etwas zu verlieren hat.

Ich drehe mich nach ihr um und zucke mit den Schultern. »Früher ja.«

Sie weiß nicht, was das heißt, aber sie nickt. Was soll sie auch sonst tun? Damit sie nicht mit dem Fettsack schlafen muss, verlässt sie sich darauf, dass ein depressiver Junkie eine Partie Darts für sie gewinnt. Märchen erzählt man anders.

Er trifft mit zwei seiner ersten drei Pfeile die Zwanzig. Ich treffe nichts, weil Nils und Sven sich zu uns stellen und mich mit Fragen löchern.

»Was machst du?«

»Wer ist das?«

»Wieso spielst du so beschissen?«

Wenn meine Blicke töten könnten, würden sie gerade Doppelmord begehen. Die beiden Brüder nerven mich. Meine Hand ist so schon unruhig genug, ohne Zurufe von Babyface und dem Kambodscha-Rockefeller.

Ich habe nicht mehr gespielt, seit meine Hände angefangen haben zu zittern. Diese innere Unruhe hat mich vieles aufgeben lassen.

Ich treffe und treffe nicht. Nils meint, ich würde mich nur dumm stellen, um es spannend zu machen. Er hat Unrecht. Wenn ich könnte, würde ich nur noch das Triple treffen, aber so einfach ist das nicht.

Irgendwann fehlt mir nur noch die verdammte 18. Der Fettsack trifft das Bull’s-Eye nicht und flucht schon die längste Zeit vor sich hin.

Egal wie konzentriert ich ziele, die Pfeile landen wo sie wollen und meine Hände zittern immer mehr.

»Komm schon, Sixten! Früher hast du mit verbundenen Augen und zwei Promille mehr getroffen!«

Ich drehe den Pfeil in meiner Hand und seufze Nils an. Er sieht, wie meine Finger zucken.

»Denk an was Schönes!«, rät er mir, weil er weiß, dass die Unruhe in mir von etwas Nicht-Schönem rührt.

Ich schmunzle über seine Art zu denken. Wenn es wirklich so einfach wäre, könnte Nils alle Depressionen mit dem machtvollen Ratschlag »Sei glücklich!« kurieren.

Sie sieht mir schon die ganze Zeit über still von der Seite zu. Als ich ihren Blick suche, ringt sie sich ein Lächeln ab. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie ist nervös. Vielleicht bin ich ansteckend.

Während der Fettsack versucht, das Bull’s-Eye zu treffen, gehe ich zu ihr und beuge mich etwas hinunter, weil sie so klein ist. Es muss nicht jeder zuhören.