Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

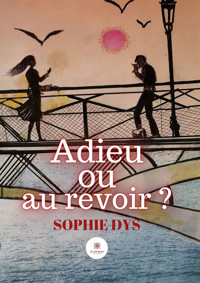

Une folle passion emporte Ralph et Stella, mais le destin va déchirer leurs cœurs. Exilée aux USA, Stella, mariée avec deux enfants à un acteur célèbre, retrouve, médusée, Ralph sur Internet. Son fils Alban tombera amoureux de sa fille Annabelle. Quelle merveilleuse coïncidence !

À PROPOS DE L'AUTEURE

Cultivant son penchant pour les mots et le dessin,

Sophie Dys est habitée par un besoin indéfectible de créer des personnages, pénétrer leur psychisme, connaître leurs joies, leurs peines, leurs rêves afin de les exprimer. Avec

Adieu ou au revoir ? elle signe un nouvel épanchement de son imaginaire.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sophie Dys

Adieu ou au revoir ?

Roman

© Lys Bleu Éditions – Sophie Dys

ISBN : 979-10-377-8752-1

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À tous ceux qui ont eu le courage de s’extraire jeunes

et à la force du poignet, malgré les intempéries de la vie

et de s’offrir le luxe d’accomplir leur destinée

en réalisant leur rêve.

S.D

Ne cherche plus ton trésor, il est là où est ton cœur.

Proverbe chinois

Prologue

Los Angeles, mars 2012

Comment, par la plus mystérieuse des coïncidences, cette petite enveloppe jaunie avait-elle réussi à braver la malédiction et traverser les océans ? Trente ans, Stella Duval avait attendu cette lettre interdite tout en sachant pertinemment que c’était impossible. Il y avait longtemps qu’elle n’y croyait plus.

Quand sa sœur lui envoyait du courrier, c’était généralement sous la forme d’une longue enveloppe bleue ornée de beaux timbres français, contenant des nouvelles de la famille et les dessins joyeux de ses neveux ; mais tout avait changé avec la mort de ses parents.

Ces temps-ci, la boîte aux lettres de Stella était pleine tous les jours. Aujourd’hui, quand elle ouvrit la petite porte semi-circulaire au fond du jardin, une enveloppe épaisse comme un paquet l’attendait. En retard, Stella se dit qu’elle l’ouvrirait après le service, dans sa voiture, sur le parking du restaurant. Elle la tourna et la retourna, la soupesa… légèrement angoissée. Quoi encore ? Le choix du bois des cercueils… le format du faire-part ? … C’était déjà fait. Le pire avait été de recevoir le certificat de décès. Un certificat ! La disparition officielle de ceux qui vous ont mis sur terre : quelques mots impersonnels qui signifiaient à peu près ceci : « Madame, on vous informe que dans votre vie tout a basculé. Jamais, plus jamais vous vous ne reverrez sourire vos parents » ! … Ou alors, était-ce un grain de sable dans le déroulement de la succession ?

La vision du regard sans vie de ses parents côte à côte avait été suffisante à nouer son estomac, ses nuits n’étaient déjà pas si faciles… d’autant qu’il avait plu toute la semaine, ce qui était plutôt rare pour une ville comme Los Angeles. Vers quatre heures, enfin libre, Stella finit par ouvrir la lourde enveloppe de kraft beige pour y découvrir des documents de toutes sortes, allant de son certificat de naissance à ses ordonnances médicales ou ses diplômes, en passant par des lettres qu’elle avait écrites à ses parents et qu’elle avait totalement oubliées au fil des années.

Parmi cet amoncellement inextricable, une petite lettre jaunie attira son attention et son cœur se mit à battre la chamade. Elle aurait reconnu « son » écriture entre mille : Ralph, son premier amour ! Une lettre, ouverte par qui, et pourquoi, qu’on ne lui aurait jamais remise ? Trente ans après ! … quel outrage, quelle impertinence… Trente ans après, Stella stupéfaite tenait du bout de ses doigts tremblants, la blessure de sa jeunesse.

Paris, juin 1982

« Stella, toi, mon étoile,

Quand la nuit obscurcit mes rêves, je te cherche dans le firmament désespérément. Toi qui savais si bien apaiser mes peines et combler mon pauvre cœur glacé. Mais depuis ce soir fatal où pour la dernière fois ton étreinte n’était déjà plus qu’un adieu, l’espoir de revivre un jour notre amour s’est anéanti à jamais. Ce soir-là, nos deux âmes fusionnelles ont péri englouties. J’ai honteusement cherché refuge auprès de “qui-tu-sais” : ta rivale, le “blanc fantôme”. L’innommable a pris ta place afin que ton parfum et ta présence cessent enfin de me hanter à jamais et que ton nom se perde dans l’infini du ciel. Afin que, seulement le prononcer ne fasse plus mal à mon âme. Ici, sur terre le destin a déchiré nos cœurs, mais nous sommes liés là-haut à tout jamais puisque l’espace-temps n’existe pas.

Love, Ralph »

La lettre avait été écrite sur papier bleu royal. Elle était peuplée d’étoiles dorées collées autour d’une écriture serrée au stylo gras. La première réaction de Stella fut un flot de larmes. Elle était comme foudroyée. Le regard perdu sur le pare-brise, les yeux longeant chaque goutte de pluie, elle se rappelait maintenant la scène : c’était le même ruissellement sur la Mercédès de sa mère à Paris, lors d’un orage violent parsemé d’éclairs qui déferlait sur un autre pare-brise et sa mère était au volant.

Pour s’assurer que Stella n’allait pas lui échapper en courant s’enfermer dans sa chambre comme lors de la dernière confrontation, elle l’avait fait monter dans sa voiture et cette fois Stella était bel et bien prisonnière. Comme dans un affreux cauchemar, la voiture tournait, la voiture tournait, tournait… était-ce place de l’Étoile ? ou place de la Concorde ? Elle ne savait plus, ses pleurs lui brouillaient la vue. Dans son for intérieur, elle entendit alors distinctement la voix de Margaux, sa mère :

— Cet homme n’est pas fait pour toi, il ne t’aime pas, il y avait la photo d’une autre fille dans son porte-monnaie… J’ai eu sa mère au téléphone, elle-même m’a mis en garde… Son regard cruel était si glacé et son dos si rigide que lorsque Stella tourna la tête vers la conductrice, les yeux braqués sur la barrette dorée de sa mère, son esprit ne vit qu’un triangle en forme de flèche dirigé vers son cœur pour le transpercer.

Puis, elle enchaîna de sa voix métallique :

— Ton père t’accompagnera, tu iras dire au revoir à Ralph ce soir. Après, tu feras ta valise et demain tu prendras l’avion pour l’Amérique. Nous avons tout arrangé, tu iras à l’université là-bas, tu apprendras un autre langage, tu vas découvrir un nouveau monde. Ta tante Céline t’attend, elle a un restaurant à Los Angeles, tu verras, tu seras très bien…

Seuls des râles sortaient de la poitrine de Stella, les larmes lui brûlaient les joues… Elle restait sans voix, la main agrippée à la portière, avec le désir intense de se liquéfier sur le champ pour disparaître à jamais.

La lettre de Ralph avait donc été écrite après l’au revoir ou était-ce plutôt l’adieu ? Et, comme par hasard, le soir de ce double malheur, il avait replongé. Tous les efforts de ces derniers mois pour faire reculer les prises avaient d’un coup été annulés. Sa maîtresse blanche, l’horrible, l’ignominieuse, l’avait rappelé à l’ordre.

Et pourtant, Ralph le savait bien : quelques minutes d’oubli et le lendemain l’enfer l’engouffrerait à nouveau. La bête était dans l’ombre avec ses tentacules et l’étouffait peu à peu, rongeant ses muscles et empoisonnant son sang, jusqu’à oblitérer son cerveau.

— Si tu lui écris des USA, avait dit son père d’une voix de glace, je le dénoncerai aussitôt à la police.

Le travail de sape avait été parfait. Le couteau avait tranché bien net leurs cœurs pourtant inséparables.

Comment venait l’oubli ?... S’il venait un jour.

Une folle pensée s’empara soudain de l’esprit de Stella :

— Et si l’adieu n’était qu’un au revoir ?

Une jeune fille de dix-huit ans ne peut pas croire à la laideur du monde. Il y a dans son innocence un espoir illimité : Inconscience ? Idéalisme ? Inexpérience ?... À dix-huit ans, le monde est un champ de blé à peine germé, il contient encore tous les possibles. C’était donc avec l’espoir de retrouver Ralph à son retour que Stella prit sa place dans le Boeing qui l’emportait vers l’inconnu, secouée par les sanglots qui l’étranglèrent tout au long du voyage.

Chapitre 1

Paris, Saint-Germain-des-Prés, avril 1982

— Non, je n’ai plus l’âge des cheveux courts, fit Stella d’un air plaintif.

Au pensionnat qu’elle venait à peine de quitter, non seulement, il fallait se présenter avec le col claudine et le chemisier « bleu sainte Marie », mais la coupe de cheveux « à la garçonne » avec pointe dans le cou, était de rigueur. Stella avait tellement haï cet uniforme obligatoire, qu’un jour de rage elle avait pris un malin plaisir à faire dépasser de sa jupe plissée, un jupon de broderie anglaise ; un clin d’œil coquin à sœur Marie-Agnès, chargée de l’inspection des pensionnaires. Bien sûr, elle avait aussitôt reçu un blâme de la bouche pincée de la mère supérieure ; ce qui ne l’avait pas empêché de placer ledit jupon chaque soir sous son oreiller avant de s’endormir, et de le chérir comme son « doudou » de petite fille.

— Mom, pour les avoir le plus long possible, est-ce qu’il faut couper les cheveux d’un millimètre, avant ou après la pleine lune ? reprit Stella sans se décontenancer, tout en empruntant la brosse pur sanglier de Margaux dans la salle de bains de sa mère.

— Tes cheveux sont de la couleur de tes yeux et leur coupe équilibre ton profil. Les cheveux longs demandent beaucoup de soin. Tu es très bien comme tu es, répondit Margaux d’un air pressé.

Stella avait hérité du visage ovale de son père. Une frange cachait son front haut et jouait en se balançant sur des yeux d’un marron chaud en passant par des sourcils épais assez inattendus pour une jeune fille de dix-huit ans. Un léger sourire dessinait parfois deux fossettes de bébé, à son grand désespoir. C’était pourtant ce contraste, bien qu’elle ne voulût pas se l’avouer, qui lui donnait son charme.

— Dis plutôt que ça t’ennuie de m’emmener chez le coiffeur…

Margaux, dans ces cas-là, restait souvent silencieuse, et ne bougeait pas d’un cil.

— Ah ! touchée ! fit Stella d’un regard malicieux.

Les questions fréquentes de ses filles ennuyaient toujours sa mère : Stella et ses sœurs l’avaient remarqué à maintes reprises. Bon, elle s’en occuperait elle-même, comme d’habitude.

Margaux avait conçu quatre filles en espérant à chaque naissance que le prochain bébé serait un garçon. À son avis, les filles étaient frivoles, elles se perdaient dans des détails inutiles, les montées d’hormones les faisaient rêvasser, perdre leur temps, et couvraient leurs hanches de rondeurs : « un lourd handicap à l’élégance », affirmait-elle.

Sans compter les métiers inaccessibles à leurs esprits moins scientifiques et sûrement plus mal rémunérés. Margaux avait des épaules et des hanches de jeune homme, un port de tête bien droit, couronné d’une coiffure composée de cheveux noirs coupés nets et subtilement dégradés telles les plumes d’un oiseau, une mèche d’onyx en triangle sur l’œil gauche. Le teint hâlé toute l’année grâce aux UV, son visage haut placé sur un cou fin émergeait souvent d’un col officier qu’elle affectionnait particulièrement et qui lui donnait la stature d’une effigie de bronze. À côtoyer la beauté et l’équilibre des formes graphiques de la boutique de son mari, Margaux avait acquis une connaissance étendue et un regard très sûr. Elle avait si bien formé son œil, qu’Olivia, son amie d’enfance qui était devenue mannequin chez Chanel, lui demandait sans cesse son avis. Jusqu’au jour où, ironie du sort, remarquée pour sa prestance, son chic et ses précieux conseils par le fashion designer dans les coulisses d’un défilé… elle y avait trouvé sa voie. Depuis lors, passant ses heures de liberté dans « Vogue » ou « l’Officiel » magazines ou devant son miroir pour trouver la tenue originale qui la démarquerait, Margaux respirait la mode par tous ses pores, invitée et connue comme la reine des défilés. Ses articles étaient désormais non seulement recherchés, mais parfois craints, toujours respectés et très appréciés.

Dans les cent cinquante mètres carrés au cinquième étage d’un bel immeuble bourgeois sur le boulevard Saint-Germain, Margaux avait aménagé pour Stella une jolie chambre à la place de l’ancien bureau de son mari, où pénétrait un soleil oblique au petit matin, et dont les murs recouverts de faux daim dans les camaïeux de bleus face aux meubles de bois sombre tenaient plutôt d’une atmosphère de relais de chasse que d’une chambre de jeune fille en fleur. Ce soir, Stella avait bien du mal à se concentrer sur sa dissertation. Son regard fixait pensivement la photo de vacances épinglée au mur derrière la torsade de branches séchées rapportée de ses promenades à l’île de Ré où posait en rang d’oignon et au grand complet la famille Duval, la main de chacun d’entre eux sur l’épaule du suivant et disposés selon leur arrivée sur la terre. D’abord son père, un bel homme aux traits réguliers qui n’exprimait jamais ses émotions : Édouard était totalement immergé dans les trouvailles du passé. Il consacrait la moitié de son temps à la salle des ventes de l’Hôtel Drouot où son goût infaillible et sa connaissance du métier d’antiquaire étaient à tel point reconnus qu’il arrivait qu’on fasse appel à lui de l’étranger pour les cas difficiles de meubles ou de peintures quasi impossibles à identifier. L’autre moitié de son temps, il disposait dans sa boutique les objets qu’il avait judicieusement achetés, et sa verve habile les faisait apprécier à ses clients à qui il les vendaient en faisant de belles affaires. Quelques mois avant Noël, Édouard animait sa devanture avec des coffres de bois marquetés de toutes les couleurs, ouverts sur des flacons de verre soufflés peints à la feuille d’or entourés de poupées de porcelaine coiffées de véritables cheveux humains avec des yeux de verre qu’on aurait dit vivants. Stella, petite fille, ne manquait jamais de coller son nez à la vitre chaque fois que la jeune fille au pair l’emmenait au jardin du Luxembourg, au grand désespoir de n’avoir pas le droit d’y toucher.

Édouard tenait Margaux par le cou. En fait, c’était plutôt Margaux qui le tenait par la taille, fière d’avoir découvert son trophée. En effet, Marc Édouard de Lombières était issu de famille aristocratique qui avait été anoblie par Napoléon.

Non seulement il était plus beau que la plupart des hommes, mais il était aussi plus cultivé et la « classe » cette qualité qu’on n’achète pas provenait autant de sa finesse personnelle que de sa descendance. Quant à Margaux, elle était toujours impeccable, s’habillait chez les grands couturiers, et ses ordres devaient à tout prix être exécutés, tant son désir était grand de formater ses filles à l’image idéale.

Stella et sa sœur Delphine, les meilleures amies et presque jumelles se tenaient la main en riant de manière complice. Quand on y regardait de plus près, c’était un peu l’association d’une madone avec un yearling. En effet, les traits de Stella avec leurs formes rondes reflétaient un bonheur tranquille, une sorte de calme sérénité tintée de rêves dorés ; tandis que Delphine avait hérité de la respectabilité de son père, doublée du sens de la discipline de Margaux.

Toujours première à l’école, son espoir le plus cher était de se construire un futur par elle-même à la force du poignet. Hormis son sourire malicieux, la lumière de son regard aigu inspirait avant tout la rectitude, comme si la vérité était de la plus haute importance. Quoiqu’il en soit, à cet âge, tout juste dix-huit et dix-sept ans, toutes deux étaient encore liées à travers les mille questions que leur posait la vie quotidienne : le dernier DVD, le pull à la mode, ou les excitantes discussions au sujet des garçons.

Venait ensuite Vanessa, seize ans, la plus talentueuse, qui avait l’étrange coutume de tremper sa longue natte de jais dans l’encre de chine pour dessiner, sur des papiers d’Arches, caractères et paysages inspirés des estampes japonaises qu’elle avait dénichées dans un carton de la boutique de son père.

Elle posait sa main sur l’épaule d’Elodie, la petite dernière et la plus jolie avec son cou gracile et ses yeux en amandes : « Elodie Modigliani », c’est comme ça que l’appelait son père. Un jour, sur la plage, une femme d’un certain âge s’était présentée à eux comme la Directrice d’une agence de modèles pour la mode enfantine et avait proposé un coquet salaire pour l’engager.

Mais Margaux s’y était formellement opposée, prétextant que l’esprit des trop jeunes enfants s’y serait perverti. C’est même ce qui avait déclenché la pension, bien que Stella ait supplié sa mère de garder les cadettes qu’elle adorait à Paris.

Autant l’austérité de l’Internat avait été perçue par Stella comme une abominable détention, autant sa religiosité et son éloignement n’avaient eu aucune prise sur ses deux jeunes sœurs qui suivaient normalement leurs études tout en menant une vie sociale très amusante au sein de leur petit groupe d’amies très fermé.

Quand elles ne montaient pas dans le grand chêne pour fumer en cachette à l’heure des vêpres, elles attendaient le facteur derrière un buisson pour capter, ou lui donner leurs lettres afin d’abolir l’absurde cérémonie de la lecture en classe devant les autres élèves avant de passer à la distribution. Malgré l’uniforme obligatoire et les quelques tracasseries des bonnes sœurs, Vanessa et Elodie avaient heureusement eu la chance de se retrouver dans le même dortoir où, avant de s’endormir, elles riaient sous cape de leurs frasques du jour en attendant la liberté des vacances. Chaque quinzaine, quand elles rentraient à la maison pour le week-end, elles étaient de parfaits petits anges, et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’arrangement était idéal ; surtout pour leur mère, totalement absorbée par son excitante carrière de journaliste.

Chapitre 2

Paris, Saint-Germain-des-Prés, avril 1982

Un cœur qui éclate, des poumons qui s’enflamment… Il n’y a pas de mots pour décrire cette passion au laser entre deux êtres qui ne font que se toucher les mains, et qui ne voient plus rien d’autre qu’eux-mêmes, baignés par un soleil irréel, la nuit, le jour, dans un palais, un taudis, qu’importe. Leurs yeux, leurs visages sont nimbés de lumière, la pupille fascinée, le sang comme dynamité, qui explose dans leurs veines. Ils donneraient tout pour ne jamais perdre ce sentiment de grâce. Chacun d’entre eux donnerait sa vie pour l’autre, à l’instant sans réfléchir.

Le paradis s’est entr’ouvert, les valeurs de la vie sont devenues totalement différentes, le « moi » est comme sorti de son enveloppe corporelle, un soir, au « Moonbeam », à Paris, tard dans la nuit… rien ne sera plus comme avant.

Tard dans la nuit, il la raccompagnera devant la grande porte cochère. En silence, ils se regarderont un long moment, perdus l’un dans l’autre. Il lui caressera le visage d’un revers de la main. Les mots sont devenus inutiles.

— À bientôt, dit-il.

Puis il disparut dans la nuit douce du printemps.

Stella monte alors les escaliers quatre à quatre en se tenant fort à la rampe. Elle n’a ni trop bu ni fumé et pourtant elle vacille un peu, ses genoux la soutiennent à peine. Elle se répète inlassablement : « foudre… coup de foudre, la foudre… ». Elle tourne la clé le plus silencieusement possible, mais la porte de l’appartement craque impitoyablement. Il est très tard, et son père impatient l’attend avec une gifle. Elle ne la sentira même pas. Cette nuit sera sans sommeil, ses sensations seront si fortes que Stella aura du mal à les décrire. Elle les projettera dans la nuit, un feu d’artifice dans son cœur en se postant à la fenêtre de sa chambre. Dieu le Maître des Maîtres, ce soir-là a donné son coup de gomme sur une lune brillante, et peu à peu le ciel l’a engloutie en commençant par les bords pour la rendre carrée, puis en l’effilant gracieusement jusqu’à la faire disparaître. Lui aussi a disparu dans la nuit. « À bientôt » où ?... Elle ne connaît ni le nom ni l’adresse de cet homme aux cheveux d’ébène et aux yeux sans fond. Bien sûr, elle se rappelle son sourire, ses lèvres ciselées, sensuelles et veloutées, sa bague comme une phalange d’argent qui effleurait sa propre peau, et son col roulé noir encadrant un beau visage structuré comme un tableau du XVIIe siècle espagnol.

Ils écoutaient la musique parmi un groupe d’amis entassés sur un lit. Les yeux dans le vide, Léo Ferré leur faisait découvrir les sentiments profonds des humains ; c’était son voisin de droite, celui qui l’avait regardée, celui qui lui avait souri. Après, elle ne sait plus… des petites rues tortueuses, le quartier Saint-Germain-des-Prés qu’elle adore, des néons, des marches à descendre, de la musique, encore de la musique… Qui, où ? Elle a perdu sa trace, et pourtant…

Deux êtres que le destin émotionnel a déjà rendus si intimes ne peuvent plus ni se perdre ni se quitter. Cet homme, Stella le cherchera. Chaque soir, elle prétextera une course, une amie à retrouver, qu’importe… elle le cherchera dans les bars de Saint-Germain-des-Prés, chaque soir elle se fera la plus belle, cheveux au vent, le cœur battant elle attendra. Des heures s’il le faut, Stella cherchera sa silhouette aux terrasses de cafés : au Flore, aux Deux Magots, au café des Arts. Elle retournera au « Moonbeam ». Nulle part, il n’est nulle part.

Déjà une semaine était passée. Stella n’avait pas idée à quel point les hommes peuvent se ressembler. Cheveux courts, cols remontés, lunettes, cigarettes à la bouche… Chaque minute, elle croyait l’apercevoir ; ici, de dos avec son manteau noir… mais non, il y avait des milliers de manteaux noirs et pourtant…, mais ce n’était pas la même courbure d’épaule ; alors peut-être là, sur ce banc ? sous ces lunettes noires ? non, décidément la bouche n’était pas assez bien dessinée, et le geste de la main n’avait pas la même grâce. L’oiseau de nuit était introuvable, ses propres amis ne connaissaient pas son adresse, au « Moonbeam » on ne se rappelait pas.

Mais Stella n’avait pas perdu espoir. Elle avait lutté toute la semaine avec sa mère pour décolorer ses cheveux qu’elle trouvait ternes afin de pouvoir les coiffer, à l’avenir, le plus long possible, droits sur les épaules à la place du petit chignon « bien comme il faut » recommandé par sa famille. En ce mois d’avril précoce, la sève ne montait pas que dans les cheveux des femmes. Déjà, les arbres étaient remplis de petits cônes de couleur, et pour une ville comme Paris où pluie et frimas sont de mise pour ainsi dire tout au long de l’année, la vitalité et l’émotion gagnaient les cœurs. Mais le soleil avait beau donner par intermittence une nouvelle réalité au paysage, les journées de Stella lui paraissaient toujours aussi interminables. La queue en bus pour se rendre à l’université, les salles pleines d’étudiants où l’on entendait parler des heures entières des écrivains morts et enterrés qui avaient laissé des traces magnifiques, mais si inadaptées à la vraie vie… Quand Stella aurait des enfants, qui l’aiderait à les langer ? Baudelaire ? Rimbaud ? Pour l’instant, elle ne se voyait ni langer des bébés, ni professeur de littérature, ni journaliste comme sa mère Margaux. Ses journées étaient dédiées à l’homme de l’ombre. Elle rêvait d’une vie différente, pleine de découvertes et qui allait l’enivrer, elle en était sûre.

Chapitre 3

De retour au bercail, le stylo à la bouche et ses cahiers dispersés sur le bureau d’acajou, Stella absorbée dans ses pensées mit du temps à réaliser la présence d’une mélodie inhabituelle qui provenait de la rue. Quand elle était petite fille et que le quartier ne jouissait pas encore d’un drugstore et d’un Monoprix, elle avait aperçu de son balcon un montreur d’ours avec son accordéon. Elle avait alors jeté des pièces de monnaie, et l’ours brun affublé d’un chapeau rouge avait dansé d’une patte sur l’autre avec grâce malgré son pesant accoutrement. Mais, aujourd’hui, le son était plus subtil, St-Germain-des-Prés n’était plus un « village » qu’aux yeux des touristes. Malheureusement, les petits métiers d’antan si typiques avaient peu à peu disparu, aujourd’hui remplacés par de magnifiques boutiques chromées et transparentes. Stella tendit l’oreille : c’était bien la mélodie envoûtante d’une flûte douce et mélancolique. Sa fenêtre aussitôt ouverte, elle aperçut dans la pénombre un homme qui levait la tête vers son balcon et faisait un signe de la main.

— Stella ?

C’est le moment qu’avait choisi sa sœur Delphine pour entrer dans sa chambre. Appuyée sur le chambranle de la porte, Delphine, aussi blonde que sa sœur était brune, avait, pour ses dix-sept ans, une fâcheuse tendance à grandir démesurément. Comme Margaux avait enfanté chaque année de suite, de. L’aînée à la cadette, ses quatre filles se suivaient avec un an d’écart. Pourtant Delphine, avec ses yeux sérieux, son visage pointu et ses jambes qui n’en finissaient pas, passait toujours pour l’aînée aux yeux de la famille.

— J’ai une soirée chez les Villecroze, est-ce que tu me prêtes ta ceinture croco que maman t’a offerte à Noël ? C’est la seule qui crée une unité avec mon pantalon taupe.

— Quoi ? répondit Stella les yeux dans le vide, en se détournant rapidement de la fenêtre.

— Ta ceinture beige, tu sais bien insista Delphine… puis curieuse

— Il y a quelque chose de spécial dans la rue ?

Non, non… heu… oui ! tu peux la prendre, mais elle s’appelle « reviens », fit Stella d’un air pressé.

— Chouette ! d’habitude, tu ne dis pas « oui » aussi facilement. Mais tu as l’air troublée ?

— Je me demandais… j’ai oublié d’acheter… je suis à court de… j’espère que Monoprix est encore ouvert, il faut que je file… amuse-toi bien !

Ouf ! le secret était bien gardé. Cette précieuse rencontre était tout à elle, bien à elle, et rien ni personne ne pourrait l’empêcher de vivre. Sans réfléchir, le cœur battant, Stella dans son exaltation descendit les marches des cinq étages à toute volée ; l’ascenseur étant évidemment occupé, avec l’espoir fou que l’homme mystérieux ne se soit pas encore une fois fondu dans le crépuscule.

Haletante, les joues en feu, la main dans ses cheveux défaits, Stella rejoignit en courant la silhouette qui lui avait fait signe.

— Où étais-tu ? Je t’ai cherché partout.

Le regard amusé, un peu évasif, l’homme mystérieux répondit :

— J’étais chez ma mère en Irlande

— Je ne connais même pas ton nom !

— Ralph Baumann, pour vous servir, fit-il avec une révérence. Stella se mit à rire, soulagée. Mais… est-ce que son cœur n’allait pas sauter en dehors de sa poitrine ?

— Personne ne te connaissait au « Moonbeam ».

— D’habitude, j’écoute la musique chez moi, je préfère.

Ces yeux profonds, si noirs et ce demi-sourire… Stella désigna la flûte :

— Tu es musicien ?

— Non, je joue pour mon plaisir.

— Tu habites le quartier ?

— Une chambre d’hôtel dans une rue minuscule qui donne sur la Seine, tout près d’ici.

Oh ce sourire, ce demi-sourire ! Le ventre de Stella est chaud, très chaud, il irradie, une onde de choc envahit ses membres, sa gorge se contracte, elle ne peut plus soutenir le dialogue.

— Je t’invite ?

— Où est-ce que tu m’invites ? fit-elle un peu transie d’une voix à peine audible.

— On prend un verre au « café des Arts » ?

— Je te suis.

Sur le trottoir étroit, Stella suivit Ralph. De dos, sa stature et ses proportions étaient idéales ; les épaules larges, bien dessinées par son caban, les hanches fines, les jambes bien campées. Elle avait du mal à suivre sa démarche légère et robuste, avec ses petites chaussures sur les pavés disjoints à travers le labyrinthe des rues serrées entre Guénégaud et Buci, mais elle aurait gravi l’Himalaya pour celui, le seul, l’unique… qu’elle avait tant cherché et qui, aujourd’hui, définissait enfin son sillage à travers les mêmes lieux, ceux-là même où elle s’était sentie si seule, si abandonnée les semaines précédentes. Dix-neuf heures… à cette heure, les cafés étaient bondés. Il en émanait une odeur de bière un peu amère, mêlée au tabac. Ralph alors se retourna.

— Les ombres sont longues, c’est l’heure où les lions vont boire, dit-il d’un ton rêveur, sa mèche graphique tombant sur ses yeux de jais. Puis devant le « café des Arts » :

— Viens, on sera mieux à l’intérieur.

Dans toutes les grandes métropoles, les cafés ont toujours, grâce à leur décor chaleureux, insolite ou kitch, tenté d’accueillir les moments d’oubli des esseulés, les conversations discrètes des retrouvailles et les échanges assidus des hommes d’affaires. Le café des Arts qui n’échappait pas à la règle abritait entre ses chromes et ses banquettes de simili rouge, ce qu’on appelle communément : « la faune de St-Germain-des-Près ». Ceux qui touchaient de près ou de loin à la vie de ce quartier prisé : les artistes de tous bords (écrivains, éditeurs, peintres, antiquaires, galeristes, les nouveaux talents venus d’ailleurs), ceux dont le destin était de propulser la tradition à son zénith. Et tous les autres : les curieux, les passants… et bien sûr les amoureux. Ralph choisit un coin sombre, loin du service, s’assit à la petite table vernie, puis tendit la chaise d’en face à Stella. Un regard circulaire et elle ne tarda pas à remarquer que la clientèle ici ne ressemblait pas aux invités des dîners à la maison qu’organisait sa mère. Les habitués étaient… comment dire plus sophistiqués et plus modernes. Elle se sentit soudain hors de place et mal à l’aise dans sa lourde jupe de tweed, et encore plus gauche devant ses mains sans bijoux, les ongles coupés ras et sans vernis. Ralph posa alors son regard sur sa bouche en esquissant un sourire enjôleur. Il fallut bien, pour masquer la confusion, trouver quelque chose à dire :

— Stella se lança après une longue hésitation :

— Tu es né à Paris ?

— Non, ma mère est française, mais pas mon père.

— Espagnol ?

— Presque. Mon père a connu ma mère en Irlande chez nos voisins. C’était la jeune fille au pair. Je suis ce qu’on appelle un « black irish ». Les Espagnols ont envahi l’Irlande, leurs cheveux bruns et leurs yeux bleus quand ils ont choisi les Aryennes ; cheveux bruns et yeux foncés quand ils se sont mariés entre eux « White irish et black irish » connus pour la beauté de leurs femmes.

— Pas de leurs hommes ?

— Qu’est-ce que tu vois devant toi ? fit Ralph d’un ton amusé.

— Je dirais… peut-être bien de leurs hommes aussi !

— Tu prends quelque chose ? Dans mon pays, on boit la « root beer » pour se donner du courage et passer de la chaleur du café au froid noir du dehors. Mais tu peux choisir quelque chose de plus léger.

— Un café au café des Arts… ici, c’est le quartier des artistes, tu es un artiste ?

— Il paraît

— Est-ce que tu crées avec tes mains, avec tes yeux, ou avec ton esprit ?

— Avec tout ça

— Avec tout ça, qu’est-ce que tu fais ?

— J’immortalise des visions typiques ou insolites de Paris.

— Comme quoi ?

— Comme le double de Notre-Dame dans une flaque d’eau avec des pigeons qui s’envolent, ou des clochards autour d’une poubelle, qui se battent pour un morceau de pain : ce qui reste encore du vieux Paris, du vrai Paris.

— Comment ? Tu peins, tu écris ?

— Non, sur la pellicule, en photo.

— Quelle vie merveilleuse… pas de boss, pas d’horaires, tu te balades dans Paris et tu cliques ! Est-ce que tu vends tes photos ?

— Quelques-unes, chez les bouquinistes, sur les quais ou dans les galeries pour touriste, à Beaubourg… et toi, qu’est-ce que tu fais ?

— Littérature à la Sorbonne.

Soudain, le regard de Ralph se dirigea vers un homme blond aux cheveux longs, mal rasé, vêtu d’un trench gris foncé sur un jean serré qui s’approchait d’un pas nonchalant et lui fit signe d’un air dangereux, l’air un peu énervé.

— Je te verrai plus tard, fit Ralph plutôt mal à l’aise.

— OK, mec, ne me laisse pas tomber ! fit l’intrus. Son regard d’acier donnait froid dans le dos. Puis, il s’évanouit dans la foule en levant la main en signe d’adieu, d’un geste bref.

— Drôle de quartier, drôles de gens, murmura Stella.

— N’y fais pas attention, rétorqua Ralph d’un air faussement léger, ici tout le monde cherche quelque chose… La vie n’est pas un livre d’images pour les petites filles sages comme toi qui ont la chance d’être aimées et protégées.

— Il faut le dire vite : protégée oui, aimée ?...

— Tu ne te sens pas aimée ?

Stella prit un air à la fois dramatique et confidentiel.

— Tu sais garder les secrets ?

— Je suis une tombe, fit Ralph d’un air circonspect.

Après un long silence, en fixant Ralph dans les yeux :

— Je suis une erreur, fit Stella troublée.

— Irréparable ? … Ralph jeta sa tête en arrière et se mit à rire aux éclats.

— Quand ils m’ont conçue, mes parents étaient trop jeunes, j’ai précipité leur mariage. Je ne suis qu’une stupide erreur de parcours.

— Et alors ? On ne peut pas aimer une erreur ?

— Une erreur, si, mais sa propre erreur c’est différent : c’est honteux, c’est encombrant, c’est pénible, même si on fait tout pour le cacher et si on y arrive si bien !

Stella se surprit elle-même de sa réponse. Jamais elle n’avait parlé de cette situation à personne.

— Mon père me gronde sans cesse et ma mère ignore ses enfants. Une larme de rage, mêlée à un soupir de délivrance, trouva son chemin sur la joue de Stella et… serait-ce un geste habituel chez lui ? Ralph l’essuya de la main en faisant glisser la fraîcheur de sa bague comme un talisman pour éradiquer sa peine. Submergée par l’émotion, Stella consulta alors sa montre d’un geste brusque pour cacher son regard.

— Oh ! il fait noir dehors… quelle heure est-il ? Moi qui étais censée aller faire une course au Monoprix, mes parents doivent mourir d’inquiétude ! Stella se leva précipitamment, agrippa son sac…

— Où est-ce qu’on se revoit ?

— Demain, ici même heure

— OK bye

— He… comment tu t’appelles ?

— Stella.

— Stella… jamais je n’aurais cru rencontrer une aussi charmante erreur, fit Ralph avec un rire profond.

Stella se mit à courir à toutes jambes vers le dîner qui l’attendait dans la monotonie et la tiédeur de la maison. La première chose qu’elle fit en arrivant fut de vérifier si le repas avait commencé. Ouf ! dans sa chambre, elle courut vers le miroir pour vérifier s’il n’y avait pas sur sa joue une empreinte de la bague. Gel ou brûlure, elle ne savait pas. Toujours est-il qu’elle cherchait probablement sans le savoir, la cautérisation, sur sa peau, de sa psyché. « Qu’est-ce que j’ai raconté à Ralph ? Self-pity… pas très sexy la petite fille grondée ». Il va bien se moquer de moi ! Après l’exaltation des retrouvailles, le dîner lui parut interminable et les mets insipides sans ses sœurs et sa mère, toujours occupées, face à ce père trop tranquille, un peu coincé, jamais satisfait. La déprime succéda vite à la joie du dialogue au café… Le café… c’est pourtant là qu’elle allait se sentir elle-même, entière, désormais, indépendante et retrouvée, face à son futur de femme. « Oublies la petite fille » se dit-elle, il est grand temps pour toi de découvrir le monde.

Ce même jour, au Café des Arts, la nuit était déjà bien avancée, les conversations vives et la clientèle animée. Ralph consommait sa troisième bière, le regard lointain, encore touché par la fraîcheur de cette « femme-petite-fille », comme il l’appelait intérieurement. Elle gagnerait en féminité avec un peu de modernisme.

« La prochaine fois, je lui ferai enfiler un de mes jeans », se dit-il, un effluve de lavande lui chatouillait encore les narines, lorsqu’il aperçut la silhouette de Ken qui passait la porte. L’homme aux cheveux décolorés avait choisi ce moment pour entrer dans le Café et Ralph fut instantanément soulagé à l’idée que Stella était déjà loin et qu’il n’avait pas pu la croiser.

Ken vint s’asseoir à la table de Ralph de son propre chef, et dit sans préambule :

— Qu’est-ce que tu fais avec cette nana ? Tu les prends au berceau maintenant ? … Elle est bien mignonne, ta petite « bourge », mais dis donc, elle est à peine pubère… elles sont plutôt canon d’habitude.

— Ce n’est pas parce que je te dépanne ce soir que tu dois toucher à ma vie privée… compris ? Si tu veux ce que tu me demandes, tu as intérêt à mettre ta sale petite langue de vipère dans ta poche.

— OK, OK, man, fit Ken, un sourire bizarre sur ses lèvres fendillées, ça va, je paie tes bières… et tu vois, je n’ai même pas de monnaie ! L’air décidé, il posa un gros billet sur la table.

— C’est où ? fit-il avec un regard intense, presque vitreux.

— Comme hier, tu sais où, répondit Ralph avec un clin d’œil discret. Salut.