Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

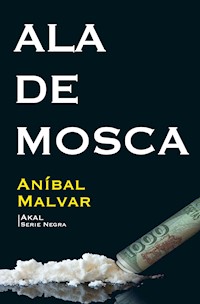

- Serie: Serie negra

- Sprache: Spanisch

"Carlos Ovelar, dueño de una modesta agencia fotográfica en Madrid, recibe la llamada de Alberto Bastida, importante abogado de Compostela, quien le pide ayuda para encontrar a Ania, su hija, desaparecida desde hace unos días. Que Carlos reciba esta llamada tiene una doble explicación: Ania es la hija de su exmujer y él, un antiguo integrante de los primeros servicios de inteligencia de la democracia española bajo el nombre en clave de Jano,lo que aún le permite hacer ciertas llamadas. Todo ello justifica la doble naturaleza del protagonista, quien, como el dios romano de las dos caras, inicia la investigación dividido entre la nostalgia y la traición –que se remonta a los entresijos de las causas últimas del 23-F–, hasta que un primer cadáver –el hijo menor de un capo gallego de la coca– aparece al amanecer en una playa de Vilagarcía. Una espléndida muestra del mejor género negro, servida con el personal (y deslumbrante) estilo de Aníbal Malvar, que narra la historia de degradación de un grupo de agentes del servicio secreto español desde el nebuloso 23-F hasta una guerra entre narcotraficantes que se desata quince años más tarde."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Akal / Literaria / 76

Aníbal Malvar

Ala de mosca

Traducción: Susana Veiga

Carlos Ovelar, dueño de una modesta agencia fotográfica en Madrid, recibe la llamada de Alberto Bastida, importante abogado de Compostela, quien le pide ayuda para encontrar a Ania, su hija, desaparecida desde hace unos días. Que Carlos reciba esta llamada tiene una doble explicación: Ania es la hija de su exmujer y él, un antiguo integrante de los primeros servicios de inteligencia de la democracia española bajo el nombre en clave de Jano, lo que aún le permite hacer ciertas llamadas.

Todo ello justifica la doble naturaleza del protagonista, quien, como el dios romano de las dos caras, inicia la investigación dividido entre la nostalgia y la traición –que se remonta a los entresijos de las causas últimas del 23-F–, hasta que un primer cadáver –el hijo menor de un capo gallego de la coca– aparece al amanecer en una playa de Vilagarcía.

Una espléndida muestra del mejor género negro, servida con el personal (y deslumbrante) estilo de Aníbal Malvar, que narra la historia de degradación de un grupo de agentes del servicio secreto español desde el nebuloso 23-F hasta una guerra entre narcotraficantes que se desata quince años más tarde.

Aníbal Malvar nació una noche de martes 13 y nordés en A Coruña. Con 26 años publicó su primer libro y empezó a trabajar en los periódicos, especializándose en asuntos de narcotráfico, ETA y otras mafias.

Aquí yace un hombre (Ronsel, 1994) fue su primera novela, una ficción negra sobre la búsqueda de un escritor desaparecido durante la dictadura y cuyo fantasma enturbia el presente de los protagonistas. En 2008, Inéditor publica, traducida del gallego, su novela Una noche con Carla, radiografía de la corrupción política en la Galicia de los 90, por la que recibió el premio Xerais 1995. Y en 2012 ve la luz en Akal La balada de los miserables, cuya traducción al francés recibió el premio Violeta Negra 2015.

Toda su obra literaria posee un parecido casi impúdico con las realidades política, social y criminal que conoció como periodista.

Ha trabajado en El Correo Gallego, Antena3 Radio, Radiovoz y El Mundo. En la actualidad es columnista en Público y colaborador de Cuarto Poder.

Diseño de portada

RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Título original

A’ de mosca

© Aníbal Malvar, 1998

© Ediciones Akal, S. A., 2017

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

@AkalEditor

ISBN: 978-84-460-4493-2

A Susana Riveira, que bailaba a Chaikovski bajo la luna. Recuérdame que no te olvide.

Rodri, Alfonso, Josito y Avelino: La Reserva.

Y me queda Elisa Lois, periodista y amiga. Sin su ayuda, esta novela sería un papel en blanco.

ALA DE MOSCA Cocaína en estado muy puro, segunda en calidad tras la pasta de coca; llamada así porque suele cristalizar, y las lascas son muy parecidas a los élitros de los insectos.

JANO Figura mitológica que se representa con dos caras. En los primitivos servicios españoles de información (detestan que se les llame «de inteligencia»), los archivos Jano contenían documentación sobre la «cara oculta» de políticos, militares, banqueros, periodistas y otras personalidades de la pomada. Hoy en día, estos archivos esconden muchos más datos y de mucha más gente, están microfilmados y son conocidos por un nombre mucho menos poético.

NOTA DEL AUTOR

Los ambientes, personajes y situaciones que aparecen en esta novela obligan, por cuestiones de verosimilitud, a usar un lenguaje quizás no demasiado habitual en los círculos en que se leen libros. Son palabras de la calle, de la faena, de la cunda. La policía siempre acaba heredando los hábitos lingüísticos de los delincuentes, quizás por simpatía. Por eso, no se extrañe el lector de que aquí hablen tan parecido. Fuera también ocurre. A pesar de que el autor ha procurado no abusar del argot (los polis y los malos tampoco abusan, contra lo que sostiene el clamor popular), sí ha creído necesario facilitar la comprensión del texto añadiendo un glosario al final del libro, un breve vocabulario que, además, le servirá de ayuda al amable lector si algún día lo meten en el trullo. Que el destino (que, como se dice en estas páginas, es un desatino, y además un maricón) no lo quiera.

CAPÍTULO I

Entonces yo ya sabía que soy un hijo de puta por parte de padre. Lo que no imaginaba es que algún día tendría que matar al Viejo, cargármelo como él había hecho con tanta gente, darle matarile y devolver a la tierra a quien nunca debió ver el cielo. Entonces sólo me preocupaba de poner las piernas en alto para descansar. Era un atardecer de invierno y no tenía nada que hacer: es un atardecer de invierno y no tengo nada que hacer. Quizás balance, pero eso es fácil. Tengo cuarenta y cinco años, una botella de whisky, todo el tiempo del mundo y nada. El zumbido del tráfico tardío acompaña mis tragos lentos de pereza y lluvia. La gente vuelve a casa después del trabajo. O de buscar un trabajo. No sé qué les pondrán en la televisión. Ni qué guardarán en el frigorífico para la cena. Ni si sus hijos traerán del colegio alguna historia estúpida que contar. Es Madrid y 1996. Y ya he dicho que invierno. El aire de Madrid en invierno es filamentoso y difícil de masticar. Hay mendigos que mueren de frío todo el tiempo y accidentes automovilísticos causados por la helada, que forma una película de cristal en el asfalto que no se derretirá hasta el primer día de la primavera, cuando el pájaro más valiente de marzo se aventure a rasgar el himen del smog. Está lloviendo fuera, así que de momento es difícil que nieve. Sería agradable ver nevar desde aquí con un whisky tibio de toqueteo y trago corto. Nevará dentro de unos días y el whisky seguirá aquí, y yo también, así que no importa. Nevará lento y blanco, como una película escandinava, como una raya de cocaína o como una anciana venerable, blanca y lenta. Nevará sobre todo si ese puto teléfono deja de sonar de una puta vez.

—¿Diga? –descuelgo.

—¿Don Carlos Ovelar?

Carlos Ovelar soy yo, y en aquel momento no tenía ni remota idea de con quién estaba hablando, y eso me preocupaba. Casi nadie tiene mi número, y no viene en la guía. En el silencio, incluso llegué a pensar que aquella voz iba a invocar a Jano para dejarme el cadáver de los viejos tiempos en la puerta de casa, sobre el felpudo. El cadáver de los viejos tiempos aún apesta.

—Soy Alberto Bastida, no sé si me recuerda –dijo.

A un tío con los cuarenta superados y la vida bien puteada y pateada es jodido sorprenderlo. Jodidísimo. Pero no es normal que el marido de tu ex, honorable caballero a quien no conoces ni tienes intención, te llame a tu casa a la hora del primer whisky para nada.

—Nunca nos hemos visto –dije.

—No –refrendó.

—¿Qué quería?

—¿No me va a preguntar cómo está Susana? –Susana es mi ex, casada desde hace más de veinte años con mi interlocutor.

—No –respondí.

—Está mal –me informó.

—Me parece bien –soy un tierno.

Alberto Bastida no colgó. Respiraba pesadamente al otro lado de la línea. En las pocas palabras que habíamos cruzado, había dado la impresión de un hombre acostumbrado a mandar, duro y seguro. La pasta de Susana, de su familia, podía contagiar esa divisa de fortaleza viril a cualquier hombre. Cuando nos divorciamos, yo entregué armas, bagajes y pasta, y también a nuestro hijo, eso que llamábamos hijo, bautizado por nosotros en la certeza de que nunca aprendería su nombre. Hasta un perro aprende su nombre.

—Aún no me ha dicho lo que quiere de mí –insistí.

—No es fácil. Necesito que me ayude.

—¿Le ocurre algo a Susana? –empezaba a inquietarme.

—No se trata de Susana. Es mi hija, Ania. Ha desaparecido.

—Como Albertina. Escriba una novela. Ania es mayor de edad.

Yo tampoco colgué, aunque estuve a punto. Esperé a que Alberto Bastida encajara el golpe bajo. Ni siquiera sabía si conocía de algo a la señora Proust.

—No me trate como a un imbécil –dijo por fin–. Cualquiera que se humilla para pedir ayuda es que por lo menos no es imbécil.

Alberto Bastida sabía hacer frases. Sí señor.

—Está bien. Lo siento. O no –rectifiqué enseguida–. No lo siento. No me caen bien los maridos de mis exmujeres, y no sé qué tengo que ver yo con que su hija aparezca o desaparezca.

—Espere. No cuelgue.

Por segunda vez, no colgué. Pero estaba irritado y tenía sed, y la botella de whisky había quedado sobre la mesa de mármol del salón, a varios metros de mi cabreo.

—Usted conoce a Ania –dijo–. Ania me lo ha contado.

Ésa fue su baza. Ania me había visitado un año antes, aquí, en el piso de Madrid. Aprovechó una excursión de su colegio al Prado, un colegio carísimo, para escaquearse y venir a ver al primer marido de su madre, un fantasma tanto del pasado como en persona, según dijo ella mientras reía su borrachera núbil de cerveza en mi apartamento:

—¿Quieres beber algo?

—Tráeme una litrona.

—¿Generación X?

—No, sed. Y ganas de hablar.

La risa de Ania rompía en la arrogancia de sus dientes blanquísimos y hacía eco en ellos. Para el oyente era una risa táctil que acariciaba la pared interior del estómago. La risa de Ania curaba mejor el ardor de estómago que un almax.

—¿Dónde aprendiste a reírte así?

—De la gente. Si no aprendes a reírte de la gente, acabas siendo uno de ellos. Y puede ser irreversible.

Ania durmió castamente conmigo aquella noche, seis de la madrugada, después de hablar creo que absolutamente de todo.

—No me mires así –me dijo mientras se desnudaba, yo ya acostado en la cama.

—Podría ser tu padre –bromeé.

—Deberías ser mi padre –contestó muy seria.

Se metió entre las sábanas, se abrazó a mí y se quedó dormida. Yo permanecí despierto y borracho y con una paternal erección entre mis piernas, que es donde deben estar las erecciones. Todo mi pasado cayó sobre mí y se revolvió a placer en mis neuronas blandas de whisky y de adolescencia rubia, la adolescencia rubia de Ania, tan parecida a la de Susana, su madre, la única mujer a la que violé en mi vida.

—Ania siempre me lo ha contado todo –continuó Alberto Bastida–. Hasta ahora.

—En este momento no está conmigo. No la he visto desde entonces.

—Ya lo sé –su voz sonó vencida–. Creo que está metida en algo grave.

—¿Cuántos días hace que desapareció?

—Tres.

—¿Y no se ha preocupado hasta hoy?

—Usted conoció a Ania. Hace su vida. Yo tengo que ocuparme de Susana, y Susana nunca estuvo en condiciones de ocuparse de nadie.

Yo ya sabía que Susana estaba mal, que no se había recuperado desde lo del hijo, nuestro monstruo, cuando un circuito íntimo se quebró en su cerebro o en su alma.

—Ania es mayor de edad –fue lo único que pude decir. No entendía nada, y mi whisky seguía evaporándose demasiados metros más allá.

—Hoy eché en falta una de las tarjetas de crédito. Si la tiene Ania, ha necesitado medio millón de pesetas en los últimos dos días. Por eso lo he llamado. No es normal. Nunca había hecho algo así.

—¿Quiere decir que Ania le robó medio kilo?

—Yo no utilizaría la palabra robar.

—Yo sí –acabé con la discusión semántica–. Anule esa tarjeta.

—No puedo hacer eso. Quizás Ania tenga un problema serio. Yo nunca le he negado nada.

De eso podía dar fe. Ania era el prototipo de niña envuelta en gasas, cambridges y papiros lilas de diez mil, la típica chai incapacitada para dar una limosna porque nunca tenía cambio, no por falta de corazón.

—No tienes esto demasiado limpio –había dicho Ania revoloteando por mi apartamento.

—Le debía tres años a la criada. Ahora debo limpiar yo su casa como pago, y no tengo tiempo para la mía.

Alberto Bastida ejercía la abogacía en Santiago de Compostela, un bufete próspero avalado por la prosapia tintineante de su esposa, más conocida aquí como mi ex.

—¿Está seguro de que la tarjeta la tiene Ania? –pregunté, al abogado.

—Estaba bajo llave en mi escritorio. No la saco casi nunca. El caso es que Ania no conocía el número, que yo sepa.

—No es tan difícil de saber.

—Ania nunca tuvo necesidad de cultivar ese tipo de habilidades –afirmó enfadado.

—Eso significa que está con alguien. Es más que probable que con alguien poco recomendable. ¿Por qué no llama a la policía?

—Susana está muy mal. Para ella sería un golpe. Cree que Ania está con unas amigas en la costa. No soportaría otra temporada en la clínica.

—¿Por qué me llama a mí?

La pregunta era estúpida. Alberto Bastida no me estaba llamando a mí, sino al soldado de Jano, el monstruo de las dos caras. Tenía la certeza, desde muchos años antes, de que alguien llamaría de nuevo a Jano, alguien de dentro o de fuera, porque Jano vive ya conmigo para siempre, es mi enemigo íntimo, el ser con quien comparto cada copa, cada bocanada de aire viciado, el tictac de mi reloj, los tumultos de mi alma nada inmortal.

—Usted sabe por qué lo llamo –respondió–. Tiene contactos aquí, viejos amigos. Y la agencia.

Contactos, viejos amigos y la agencia. Nada significaba nada. Agencia de Informadores Gráficos Infoflash, fotoperiodismo en color para revistas. Detesto el color, pero ya estoy demasiado viejo como para patear las calles con la Leica en busca de un cadáver mutilado, de un accidente de tren, de un obrero que perdió el equilibrio, de una suicida exhibicionista de cornisa y burro en vena. Tengo contratados a tres mulas que hacen el trabajo duro y yo me limito a las cuentas. Hace no sé cuánto tiempo que no tiro un cromo. Alberto Bastida confunde una agencia de prensa con una ratonera de detectives borrachos. Mis mulas no serían capaces ni de encontrarse la picha en el coño de sus esposas.

—Creo que se equivoca –dije–. No tengo gente ni medios para ayudarlo.

—Pagaré lo que sea.

—De eso estoy seguro, pero no será a mí –había vuelto a molestarme con su prepotencia de hombre de cartera caliente.

—Es usted la única persona. Le daré lo que me pida. Santiago es una ciudad pequeña. Un escándalo sería fatal para Susana.

Alberto Bastida estaba casi sollozando, siempre dentro de lo que puede sollozar un hombre que no solloza. Intuí tras toda esa farsa que su preocupación era exclusivamente su hija Ania, no su reputación, ni siquiera la salud de su esposa, aquella mujer a quien yo tuve el honor de destruir veinte años atrás, cuando apenas éramos dos niños de tontería espesa y corazón blando. Sólo se destruye lo que se ama, dice el tópico.

—¿Sigue ahí? –me preguntó Alberto Bastida.

Ahora Jano estaba pensando en aquel reverso de Ania, sonrisa procaz y desnudo casto, que se había llevado quinientos talegos de la cuenta de su padre cuando podía haberle pedido el doble de pasta para tampones de seda con pedrería noble, que los otros me dan alergia, papá, ya sabes.

—Sí, sigo aquí –dije.

—Tiene que ayudarme –suplicó.

Jano diría que no, que no tengo por qué ayudarlo, que dilate el esfínter y se meta a su hija y mi pasado por el culo. Ciertas disciplinas sexuales no agradan hasta que las probamos.

—Hace mucho tiempo que dejé el servicio –abandoné el disimulo; yo sabía por qué me llamaba a mí y él sabía que yo lo sabía.

—Pero conoce gente. Y esa gente puede ayudarlo.

Sólo el Gualtrapa seguía dirigiéndome la palabra. En el Centro no gustan los reservas vitalicios que dan el portazo porque sí.

—Sí –admití–, quizás pueda hablar con alguna gente.

—Hay una reserva a su nombre para el vuelo de las diez y media –faltaban apenas un par de horas–. Un chófer lo recogerá en el aeropuerto de Santiago cuando llegue.

Adoptaba ahora un tono ejecutivo de hombre de negocios que acaba de contratar chacha. Así que Jano tendría que venir conmigo en el vuelo de las diez y media porque él lo ordenaba para encontrar a una niña, un desnudo fugaz que alimentó diez horas de mi vida con su tontería adolescente. Ania.

—¿Va a coger ese vuelo? –preguntó Alberto Bastida.

—Sí.

—Gracias.

Así de sencillo, y colgó. Yo estaba acostumbrado a este tipo de cosas en otros tiempos. Te acostumbras a la sencillez de estar disponible para cualquiera que llame sin decir siquiera quién es, sólo avalado por un protocolo absurdo de claves infantiles. Es una manera de vivir. Una manera de no vivir. Un parchís braguicorto en el que los jugadores se dan importancia. Una ficción incompleta para la que se acepta no saber toda la verdad, esa puta con v, y se conocen apenas las liturgias de un sacrificio arbitrario que para colmo es el tuyo.

Aquí estaban los viejos tiempos, manchados y mustios como una flor del barro. Colgué el teléfono y volví a descolgar para marcar el 000. Quería comprobar si las sombras seguían ahí, aunque a lo mejor habían sofisticado el sistema de detección. Ni eso. Pude escuchar aquel rebobinado de cinta tan familiar a las rutinas de entonces. Siempre había que marcar el 000, incluso desde tu bar preferido, desde la casa de tu amante, desde el chalé de tu tía. Marqué y supe que ellos estaban ahí, seguían ahí después de tanto tiempo, en ese ruido sin furia que arrastraba su cinta magnética por mi intimidad. Ellos iban a estar siempre ahí, unos Ellos que se escriben con mayúscula porque así lo quieren la historia y la historia del terror. Con Jano y conmigo, con el Viejo, con Gualtrapa, con Ofelia, con el Portugués, con Alias Menguele, con Guti, que estaba muerto, y con tantos otros a los que ni conozco. Jano sonrió dentro de mí como un tonto alegre, alegre por nada. La estupidez es una fresca fuente de felicidad, un manantial claro.

CAPÍTULO II

Había perdido práctica haciendo el equipaje y tardé más de la cuenta, pero no olvidé colocar las cintas adhesivas rojas asegurando los cierres en honor al Gualtrapa y a sus manías de operativo viejo. Había que pegarle a la maleta un identificativo suficientemente llamativo como para que cualquiera pudiera llevársela en caso de necesidad. Y para que nadie la cargara en su maletero por error. El Gualtrapa y el Viejo llevaron el truco a su máxima expresión el día que empapelaron una valija con pegatas de top secret cuando la maleta realmente contenía documentos reservados que, cito de memoria, «comprometían la seguridad nacional». La broma llegó a oídos de Alias Menguele, que se rió y se cabreó mucho y casi los expedienta a los dos.

Cuando acabé de hacer el equipaje, me serví la última copa y llamé al mula mayor para que se hiciera cargo del chiringo durante mi ausencia. Era la primera vez desde que abriera la agencia que aprovechaba mi calidad de socio único para darme el piro. Apagar las luces, cerrar el gas y el paso del agua, sacar la basura, vaciar los ceniceros, todos aquellos rituales de vieja en viaje consiguieron que me diese cuenta de mi conversión definitiva en ser sedentario, después de tantos años de rolar mundo. Incluso olvidé llenar una petaca. En otros tiempos consideraba el whisky de los aviones demasiado caro. Ahora llevaba en el bolsillo una visa y ya no era aquel trotamundos. Dejé mi apartamento apagado y solo, y salí a la lluvia. El tráfico aún era espeso y no fue difícil conseguir un taxi. Adiós, Madrid. Adiós, días repetidos. Adiós, viudas paseantes de yorkshires lamecoños. Adiós, porteros con el cráneo reblandecido de brillantina barata y demasiado Real Madrid. Apreté el bolso en el regazo. En él iba mi equipo de fotografía, de cuando era un fotógrafo de verdad. Lo llevé porque sabía que no podría subir a un avión sin la Leica. Aunque no la necesitara para nada.

Cuando el avión despegó, sentí el primer dolor. Hacía casi veinte años que no volvía a Galicia, pero no era aquello lo que dolía. Aquello no dolía. Sabía que no iba a reconocerme en esos lugares sacralizados por la memoria que hoy serían otros y distintos, y donde no hay reconocimiento no hay dolor. La carcajada de Jano resonó en el vacío del pecho donde reside mi angustia. El cabrón. Aprendí en el Centro que afectividad y efectividad son agua y aceite. La afectividad nos hace vulnerables. Convoca a nuestras debilidades y el enfermo acaba en una cuneta ahogado en la propia mierda o con la boca llena de hormigas, como le gustaba decir al Viejo. En mi regreso, a seis mil metros de altura, no había sentimentalismos ni inquietudes ni ternuras ni nada. Las hormigas no tenían por qué temer.

A mi vecino preguntón le dije que tenía un estudio fotográfico y que viajaba a Galicia para visitar a un familiar. La verdad, en resumen, si consideramos al marido de nuestra ex como miembro de la familia. La cosa no es difícil si conjeturamos que por nuestros rabos corren los mismos flujos, algo parecido a lo que ocurre con los hermanos de leche y de más peso genealógico que la relación entre concuñados, por poner un ejemplo. Siempre se debe mentir de acuerdo con la verdad; si no, uno acaba embarrado en la confusión y la paradoja.

—¿Así que fotógrafo? –insistió Roberto Guerreiro, que así se llamaba mi acompañante.

—Tenemos una agencia pequeña. Somos tres socios. Eso nos permite ausentarnos de vez en cuando.

—Yo tengo una hija. Se casa en primavera.

—Nos dedicamos sobre todo a la publicidad, ya sabe. Para eso hay profesionales más especializados.

—Qué pena. Pero seguro que usted conoce a alguien de confianza.

—En este momento no podría decirle. Son campos muy distanciados, pero, si me deja su tarjeta, hablo con mis socios y lo llamo en una semana.

El tipo sacó la tarjeta visiblemente emocionado: Roberto Guerreiro, auditor. Aprovechó también para enseñarme una foto de su hija que demostraba un cachondismo fuera de lo común. Quizás percibió concupiscencia en mi modo de sonreír al retrato, porque me lo arrebató casi con malos modos.

—Es muy guapa –dije.

—Sí.

El paranoico de Jano aprovechó el silencio disgustado de aquel honorable padre de hija cachonda y casadera para acechar su reacción. Si el tipo estaba simulando enfado, lo hacía muy bien. Pero este curro está lleno de actores estupendos capaces de magníficos enfados. Durante los siguientes cinco minutos, ningún ademán militar delató al veterano reciclado, ni siquiera cuando tuve que atentar contra su compostura al salir hacia los servicios, irrupción de molesta fisicidad que los militares sólo soportan con un estiramiento superlativo de la columna vertebral y un gesto de desprecio asesino que se acrecienta en el rictus de una sonrisa forzada. Canta la hostia. Mi acompañante ni siquiera había hecho el servicio militar. Como no tenía ningunas ganas de mear, aproveché los dos minutos en el váter para espiar en el espejo los rasgos que de Jano había en mí. Es un ejercicio que practico con frecuencia por mero mantenimiento de la salud mental. Jano me va conquistando el rostro, apropiándose de parcelas y fincas, de arrugas, gestos, barbas y lugares. No es un avance urgente, que Jano nunca ha tenido prisa. Pero es un avance total. El único consuelo que me queda es la certeza de que, cuando muera, ya no sobrevivirá nada de mí en el fiambre, sólo Jano, a quien veo en mi frente y en las cejas, también en los brotes casi imperceptibles de pelo blanco. Los ojos los compartimos de momento como dos buenos colegas, depende de la transparencia, del grado de avillanamiento salado del lagrimal (Jano sólo llora de risa), incluso del color. La nariz es inequívocamente mía, pero Jano presume de que, si él tuviera un rostro propio, nos hermanaría esta arrogancia nasal. Las arrugas son todas de mi exclusiva propiedad, pero también todas, menos la de Susana, culpa de Jano.

Salí de la cabina del váter cuando el piloto anunciaba el aterrizaje. Fue exactamente entonces, mientras cruzaba el pasillo hacia mi asiento, cuando la perversa mente de Jano decidió poner a prueba a mi compañero de asiento. Podría ser divertido. Además, después de tanto tiempo, era probable que mi viaje no pasara inadvertido. Ni su motivo, grabado religiosamente en una antigua Philips de bobina reversible con cuatro pistas mono, dos en estéreo, apta también para registrar el canto de los pájaros. (Curiosamente, las grabadoras en desuso las compraban siempre los ornitólogos, que las consideraban estupendas. Eso era motivo de grandes risas en la Casa. Ahora ya no sé.)

—Tengo un problema –le dije a mi compañero cuando me senté–. Olvidé hacer una llamada importante y, en cuanto aterricemos, debo comunicarme con mis socios.

Mi amigo Roberto Guerreiro, don, me miraba con cara de no entender nada. Buena señal. O mala.

—No puedo esperar a recoger la maleta y un hombre me estará esperando en la puerta de desembarque.

—¿Hay algo que yo pueda hacer? –preguntó cuando ya no le quedaba más remedio.

—¿En serio? –puse cara de ángel.

—Claro.

—¿Podría recoger mi maleta y decirle al hombre que me espera que aguarde con ella a que yo regrese? Llevará un cartel con mi nombre, seguro. Carlos Ovelar, recuerde.

—Lo recordaré, no se preocupe.

—La maleta es de piel negra y fácil de encontrar. Lleva los cierres reforzados con cinta aislante roja.

—La encontraré. ¿Qué le digo al señor que lo está esperando?

—Dele la maleta y que siga esperando.

En cuanto desembarcamos, salí hacia el primer teléfono público. Lo encontré entre la cafetería y los váteres. El aeropuerto estaba semivacío y podía junar perfectamente desde la cabina a cualquiera que mostrase demasiado interés por mí, además de controlar a mi Roberto Guerreiro, claro. Marqué mi propio número y adopté un gesto contrariado. Tenía tiempo para paripés. Además, mi aliado aún no había salido y el tipo del cartel seguía esperándome frente a las puertas correderas, a veintitantos metros de donde yo estaba. Comencé a hablar animadamente. Sin dejar de decirle incongruencias a mi contestador (que descifren los ornitólogos), amagué un gesto de reconocimiento a un tipo a quien no conocía de nada y que ni se dio cuenta. Nadie se dio la vuelta para ver a quién saludaba yo. Buena señal. O mala. Roberto Guerreiro ya le estaba dando instrucciones al chófer encartelado que había enviado Alberto Bastida en mi busca. Terminaron de intercambiar mutuas explicaciones y parabienes, quizás hablaron del tiempo, porque hablaron demasiado, y yo colgué cuando Guerreiro atravesaba las puertas acristaladas de la salida. Corrí hacia mi chófer procurando no dar mucho el cante.

—Soy Carlos Ovelar. Perdone que lo haya hecho esperar, pero tuve que hacer una llamada urgente.

Eché a andar hacia la puerta mientras hablaba. Alcanzamos a Roberto Guerreiro peligrosamente cerca de un taxi.

—¡Don Roberto! –grité.

El padre de la hija más cachonda de los alrededores se volvió sorprendido. Llegué hasta él en una atlética carrera que diez años atrás no me habría reventado los pulmones.

—Muchas gracias por lo que ha hecho –no opuso demasiada resistencia cuando le arrebaté la maleta–. Permítame que lo llevemos, es lo menos que puedo hacer.

Si alguien va detrás de ti, lo mejor que puedes hacer para impedirlo es conseguir que venga contigo. Llegamos hasta un modelo mercedes que valía lo que yo gano en cuatro años, contando las devoluciones de Hacienda. Obligué a Roberto Guerreiro a sentarse detrás. Me acerqué al maletero, donde el chófer colocaba los equipajes.

—Cuando lleguemos donde vive el señor, quiero que le suba el equipaje hasta la puerta misma de su casa y espere a que abran –le dije en voz baja–. Si puede entrar en la casa para dejar la maleta en el dormitorio, mejor.

El chófer asintió ejecutivamente, sin inmutarse. La servidumbre de Alberto Bastida debía estar bien acostumbrada a no piarla, por muy extravagantes que fueran las órdenes recibidas.

—¿Cómo te llamas? –le pregunté, mostrando displicencia aristocrática.

—Méndez –respondió Méndez.

Ni él ni yo necesitábamos más. Era siniestro, flaco y duro. De pequeño, yo tuve una serpiente. Era mi mejor amiga y la quería más que a nadie, pero nunca le daba la espalda. Apunté en mi agenda occipital que tenía que contarle aquella historia aprendida en un western a Alberto Bastida.

Roberto Guerreiro me aburrió certeramente durante los veinte minutos de trayecto hasta su piso, afueras de Compostela. Su discurso estaba atestado de hijos y domingos, de sobrinas y churrascadas, de enfermedades y trabajos. Las luces de la ciudad alumbraban todo aquello y movían el rostro inmóvil de Méndez, que conducía. Compostela seguía siendo una ciudad pequeña, pero extendida de carreteras y luces con ostentación urbanícola de aldea, dispersa de urbanizaciones y restaurantes desubicados, en una imposible puesta al día de su antigüedad de piedra, de paraguas y de curas húmedos. Llegamos a la dirección del auditor. Roberto Guerreiro aceptó con naturalidad la aristocracia interina que le otorgó Méndez cuando cogió su maleta. El chófer tardó diez minutos en volver a bajar.

—¿Y bien? –le pregunté.

—Lo esperaba su mujer con los rulos puestos. Apenas pude verla.

—¿Con rulos?

—Sí, con rulos –respondió con frialdad mientras arrancaba de nuevo.

—¿No notó entonces nada raro?

—No debe preocuparse.

—Usted está al tanto de todo, ¿no, Méndez?

—Sí –dijo–. Don Alberto le está esperando en el bufete.

El edificio estaba en la zona peatonal de la ciudad. Era una construcción de piedra con balconadas y con flores que mi memoria atribuyó a Susana.

—¿Don Alberto vive también aquí?

—No, aquí sólo está el bufete.

Méndez sacó las llaves y subimos hasta el primer piso por unas escaleras de mármol iluminadas con una elegante luz indirecta. Había cuadros de pintores desconocidos para mí y también plantas verdes, limpias y amodorradas. Méndez pulsó el botón del timbre antes de abrir la puerta con su propia llave. El pasillo del bufete parecía la sala de un museo de arte contemporáneo. Alberto Bastida esperaba de pie en un salón con chimenea de mentira. Parecía parte del mobiliario sobrio, elegante, macizo, sereno y añejo. Me dio la mano en silencio y con un gesto me invitó a que me sentara. Sonreía, pero no demasiado. Era una cortesía de la casa. En cuanto lo vi, supe que no me iba a preguntar por el viaje, ni qué tal estaba, ni cómo me iba en Madrid. No quedaba rastro de la angustia que me había transmitido por teléfono. Ya no la necesitaba. Yo estaba allí.

—¿Un whisky? –me ofreció.

—Por favor.

Me lo sirvió él mismo, deteniendo a un solícito Méndez que ya se acercaba al mueble bar.

—Méndez es mi segundo de a bordo. No me importa que no sea abogado ni sea nada. Es el único que está al tanto de lo que ocurre.

—Ya me lo ha dicho –respondí, después de echar el primer trago.

—Puede contar con él para lo que quiera.

—Trabajo solo.

Alberto Bastida se sentó frente a mí en un sillón idéntico al que ocupaba yo. Recibí su perfume seductor y franco, carísimo y fresco. Permaneció sin hablar un instante, ofreciéndome su mirada amiga como si eso bastase para suscitar confianza. Bastaba. Para cualquier otro bastaría. Evité compararme con él en el espejo de sus ojos. Delante de su morenez perfecta de hombre maduro y cuidado, yo era un guiñapo de años y alcoholes. Aquel cabrón demasiado guapo era el marido de Susana.

—Sé que todo esto le resulta muy anormal, pero no tengo otro remedio que actuar así. Susana es una depresiva enfermiza. Hace cuatro años intentó suicidarse con somníferos.

Me estaba diciendo que no podía llamar a la policía por mi culpa, a causa de lo que yo le había hecho a Susana. Así que era normal que me tocase pagar el puto pato, buscar a Ania, devolver todo a la normalidad burguesa de la que la familia Bastida nunca debió salir.

—Confío en que todo esto sea sólo una infantilada de Ania –continuó–, pero tampoco puedo arriesgarme a que no lo sea.

—¿Cuándo fue la última vez que la vio?

—El sábado –estábamos a martes–. Pero eso no me inquietó, la verdad. No nos vemos mucho. Cuando cumplió los dieciocho, le regalé un ático en el centro para que hiciera su vida. Pero esta mañana Méndez fue a comprobar el estado de las cuentas y descubrió que faltaba medio millón. Sólo él y yo tenemos acceso a esa cuenta, aunque Ania figure también entre los titulares, por si pasa algo. Después me di cuenta de que la tarjeta de crédito no estaba en el escritorio.

—¿No desconfió de Méndez o de alguno de sus empleados?

—Imposible. Ellos saben que, si necesitan algo, no tienen más que pedirlo. Además, visitamos el apartamento de Ania, que llevaba tres días sin ir a ver a su madre. En el contestador automático había mensajes desde el sábado, y faltaban la bolsa de viaje y buena parte de la ropa que Ania tiene allí.

—¿Sale Ania con algún chico?

—Supongo que sí, pero yo no me entrometo. No conozco a sus amigos.

Alberto Bastida no tardó nada en responder a mi gesto de extrañeza.

—Confío en Ania, la conozco bien. Sé que todo lo que haga estará bien hecho.

—Hasta ahora –apunté–. Necesito una llave del apartamento de Ania. Quizás haya una agenda, o cartas, o algo que me pueda indicar por lo menos con quién andaba y en qué puede estar metida.

—Méndez tuvo la idea de cambiar la cinta del contestador, por si los mensajes que dejaron desde el sábado pueden servir de algo.

—Méndez es una joya –vacilé.

—No lo dude –Alberto Bastida se irguió del sillón y cogió un sobre de un cajón del escritorio–. Tenga, hay una tarjeta de crédito de la que podrá disponer para cualquier gasto. También va la dirección y una llave del apartamento de Ania, la dirección del hotel donde le hice la reserva y la llave del coche que alquilé para su servicio.

—Insisto en que Méndez es una joya.

—Méndez no se ocupa de esas minucias –respondió despectivo–, pero, si lo desea, puede seguir ironizando todo lo que le dé la gana. Encuentre a Ania, por favor.

Su silencio quería comunicar franqueza y desvalimiento. Me sentí como el hijo predilecto de la gran puta.

—Una última cosa –dijo–. Sé que la agencia no ha ido muy bien en los últimos años. Mañana empezaré a tramitar un sustancioso contrato con una empresa de publicidad muy ligada al gobierno autonómico.

—La agencia va bien y no tiene por qué hacer nada de eso. No estoy aquí por pasta, tampoco por usted. Pero no quiero que le pase nada a Ania.

—Gracias.

—Yo también tengo una última cosa que decir –añadí–. No quiero ver más a Méndez, que no se meta en nada. Seré yo quien lo informe directamente de todo. Si sospecho alguna interferencia, me vuelvo a Madrid.

—Tiene mi palabra. Llámeme si hay alguna novedad, a cualquier hora del día o de la noche.

Méndez, sin reflejar emoción alguna, dejó mi maleta y el bolso de la Leica en el suelo cuando me acerqué a la puerta. Los había cogido inmediatamente después de que Bastida se pusiera de pie.

—¿Quiere que le llame un taxi? –me preguntó.

—No, y no tome esto como algo personal, Méndez.

Méndez asintió casi militarmente. Era su manera de señalar que él, lo personal, lo dejaba para otros. Pensé si tendría novia, madre, gato, una planta, un decodificador amigo, un consolador, algo. La gente como Méndez no va de putas porque eso de pagarles establece un vínculo sentimental excesivo. Un perro por lo menos mueve el rabo, y un gato los ojos, y una araña teje tus esquinas y atrapa las moscas molestas. Méndez no.

Encontré el hotel sin dificultad. Era céntrico y caro, y los empleados te hacían la pelota en la medida justa, sin pasarse, solícitos pero no incómodos. Me duché y me cambié la ropa. Abrí el plano de la ciudad y descubrí que el apartamento de Ania estaba a sólo dos manzanas del hotel. Pasaban de las dos de la mañana, pero no tenía sueño.

Seguía sin llover y hacía un frío seco, filamentoso y madrileñil que desmentía a los fabricantes de tópicos. Los bares eran más modernos y las luces de más colores, pero la ciudad seguía siendo la misma. El progreso es sólo la moto de un repartidor de pizzas que ensordece a toda hostia los paisajes de siempre. Recorrí las calles reconociéndolas y sin reconocerme, convertido en un desmemoriado con síndrome déjá vu. En la Plaza Roja, en mis tiempos llamada de José Antonio, habían instalado unos psicofalos que le daban mucha posmodemidad a la noche. Unos árboles raquíticos aguantaban la respiración a ambos lados de la calle. Un perro sin dueño descivilizaba el cuadro meando impunemente contra un contenedor de vidrio. Un borracho pedía cigarros sentado en un banco del parque infantil, pero sólo aceptaba rubio de marca. El edificio en que Ania tenía el apartamento estaba enfrente.

El ascensor conducía hasta el sexto piso. Al séptimo había que subir a pata, como mandan los cánones de la más rancia bohemia. El padre de Ania cumplía así los anhelos off de su hija, quizá los anhelos in, eso nunca se sabe. Mucho cutrerío, pero cutrerío céntrico. La pasta de papá debe estar ahí pero no debe notarse, que queda hortera. Había una sala pequeña, una cocina mínima, un cuarto interior y un estudio con quinientos libros y un equipo de música de marca. En total, no más de setenta metros. Desde una terraza tan grande como el apartamento se dominaba la ciudad nueva, perfilada en un frío sin nieblas, derramada bajo la altura como un suicida noctívago. Respiré la brisa alta antes de iniciar la inspección. La niña vivía bien su existencia de niña bien. Pero ahora no estaba en su mundo algodonoso de tampones, rizos y pelas.

—El pelo me huele a humo, ¿tienes champú?

—Debajo del lavabo, en el último cajón.

—¿…?

—¿Lo has encontrado?

—Sí, pero casi paso. Este estropea mucho el pelo.

Entré en el dormitorio y observé el armario destripado, con los cajones a medio abrir y algunas ropas tiradas en el suelo. Ania había hecho la bolsa con prisa. La cama estaba tal como la deja una persona que duerme sin sobresaltos y que sale de ella por el mismo sitio por donde entra, doblando una esquina en plan colegio mayor. Olfateé las sábanas buscando perfumes, pero sólo distinguí un aroma lejano a lavanda. Ninguna mancha denotaba compañías y las arrugas delineaban una sola presencia.

—Me puedes mirar. Eres el primero que me ve así.

Fue Jano quien descubrió aquel pelo íntimo y embuclado, y fue Jano quien lo cogió entre los dedos y lo paladeó con los dactilares aún sucios de piel de puta no borrada de la memoria. Pero fui yo quien sonrió recordando aquel desnudo adolescente y descarado que se había escaqueado de una excursión colegial para ofrecérseme. El pelo púbico que tenía entre los dedos era parte de aquel desnudo.

—¿Qué tal estoy?

—Pareces tu madre.

—Mamá nunca tuvo tantas tetas. Cuando era pequeña, me daban vergüenza.

—No son para tanto.

—¿Mamá era normal cuando la conociste?

Decidí que al día siguiente anularía la reserva del hotel y me quedaría en el apartamento. Quería quedarme ahí, cerca de nada, acostado sobre un pelo de coño. Que facilitaría el trabajo. Que había indicios. Que a lo mejor ella aparecía, o sonaba su teléfono. Una mierda. No había nada. Sólo Jano. Puteando y jodiendo, cabroneando y enredando dentro de mí. Un pelo del pubis de Ania. Un solo pelo del pubis de Ania. La fibra de un coño confundido en la blancura de una sábana limpia. Vaya cosa, tío. Vaya cosa.

—Nunca me gustaron los coños peludos –me murmura Jano desde la cámara negra de mi alma–. Cuando un coño pierde un pelo, yo nunca celebro el pelo, celebro el coño.

Desde que descubrí que Jano es Jano y que mi padre es mi padre, el Viejo y Jano hablan de la misma forma, abusando de las esdrújulas, categóricos en la barbaridad y sutiles en el análisis de acontecimientos y sentires. Qué tíos. La única diferencia es que Jano nunca cita a Shakespeare y, como nunca cita a Shakespeare, no tiene esa oportunidad de equivocar siempre las citas, como el Viejo.

—Aceptémoslo con gozo en el himeneo y endechas en los funerales –barbarizó cuando se supo el resultado del referéndum de la OTAN, pero nadie fue capaz de apuntarle que la frase del rey Claudio es exactamente al revés.

El armario de Ania era pulcro y mínimo, con apenas ropa para un par de días de resistencia. Un examen o un ligue. Nada interesante ahí dentro. Pero sobre los armarios adolescentes se suele encontrar una bolsa de viaje de colores llamativos, una maleta cara de mamá, una mochila. Y sobre aquel armario no había nada. Acerqué una silla y observé el techo del armario. Un cuadrilátero con menos polvo indicaba dónde había estado la bolsa. La pelusa acumulada daba idea de que Ania la había sacado cuatro días antes, tal vez cinco. Bajé para volver a prestar atención a la ropa íntima. Toda limpia, pero ninguna prenda nueva. Eso es impensable en una chica bien de dieciocho años. Quizás Ania se había marchado apresuradamente, pero se había tomado su tiempo para escoger los mejores encajes del vestuario. El medio millón que le había sacado al padre sería para imprevistos.

El Viejo decía siempre que las habitaciones hablan. Sobre todo las de los muertos, porque la mitad de los asesinados pactan su propio matarile en el lecho:

—No te líes. La gente no mata por dinero ni por poder. Son excusas. Detrás de cada muerto siempre hay un coño o un culo. Por eso casi siempre los asesinos tienen polla.

Aquel cuarto, a mí, no me sugería nada. Papá echaría un whisky y escucharía los murmullos de los vivos y de los muertos, y después sacaría sus conclusiones. Atinaba siempre. Ese don yo no lo había heredado. Me senté en la cama y hojeé una edición de Plauto que Ania había dejado sobre la mesita de noche. ¿Cómo se puede perder el tiempo leyendo a Plauto cuando se tienen dieciocho años? La gente padece servidumbres muy ingratas. De entre las páginas de Plauto cayó un papel. Lo recogí. Era una foto estival, pero no típicamente estival. Ania posaba en la playa escoltada por dos tíos, uno sonriente y con cara de tonto y otro atractivo, moreno, duro y muy varonil, a pesar de su juventud. Los tres estaban totalmente desnudos y Ania aferraba con cada mano las pollas de sus acompañantes. El fotógrafo bisoño corría de espaldas hacia ellos. No había sabido poner bien el temporizador y la cámara se había disparado antes de que él pudiera llegar a completar el retrato de grupo. Ya era algo. Dos rostros y un culo. También una playa nudista, pero a saber cuál, si no sabes leer en las olas. Ania seguía como yo la recordaba. Desnuda. Aunque con un falo en cada mano, seguía teniendo esa inocencia lustral que no se adquiere en los colegios de pago ni en ninguna otra parte. El que corría de espaldas era desgarbado, rubio y tenía una gran mancha marrón en el omóplato derecho, algo hereditario o una quemadura antigua. Vaya pista para una identificación. Y vaya mierda de fotógrafo.