Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

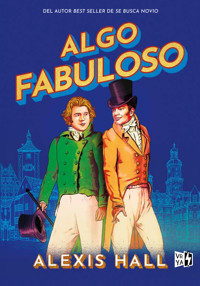

- Herausgeber: VRYA

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

Si hay algo que los mellizos Bonny y Bella Tarleton no toleran es que la vida no sea una novela de amor. Cuando, cumpliendo con la última voluntad de su padre, el duque de Malvern le propone matrimonio a la señorita Tarleton, a ella no le queda más remedio que tomarlo como una ofensa mortal y huir. Entonces, Bonny deberá obligar al duque a salir en búsqueda de su hermana y pedir su mano APROPIADAMENTE, con toda la pompa romántica que una joven sensible y casadera merece. Pero en ese viaje, el duque descubrirá varias cosas. Como que hay hombres que prefieren la compañía de otros hombres, que Bonny Tarleton es menos irritante de lo que parece cuando te sumerges en su visión exagerada del mundo o que, cuando una mujer no quiere casarse contigo, es capaz de tomarte de rehén y hasta de dispararte. Y, por supuesto, que más allá de los deseos de su padre muerto, quizá él también merece ser protagonista de su propia historia de amor. EL MARAVILLOSO ALEXIS HALL HARÁ QUE TE ENAMORES Y TE AHOGUES DE LA RISA EN ESTA SÁTIRA PERFECTA A LA NOVELA ROSA.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 503

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Si hay algo que los mellizos Bonny y Bella Tarleton no toleran es que la vida no sea una novela de amor.

Cuando, cumpliendo con la última voluntad de su padre, el duque de Malvern le propone matrimonio a la señorita Tarleton, a ella no le queda más remedio que tomarlo como una ofensa mortal y huir.

Entonces, Bonny deberá obligar al duque a salir en búsqueda de su hermana y pedir su mano APROPIADAMENTE, con toda la pompa romántica que una joven sensible y casadera merece.

Pero en ese viaje, el duque descubrirá varias cosas. Como que hay hombres que prefieren la compañía de otros hombres, que Bonny Tarleton es menos irritante de lo que parece cuando te sumerges en su visión exagerada del mundo o que, cuando una mujer no quiere casarse contigo, es capaz de tomarte de rehén y hasta de dispararte.

Y, por supuesto, que más allá de los deseos de su padre muerto, quizá él también merece ser protagonista de su propia historia de amor.

EL MARAVILLOSO ALEXIS HALL HARÁ QUE TE ENAMORES Y TE AHOGUES DE LA RISA EN ESTA SÁTIRA PERFECTA A LA NOVELA ROSA.

Alexis Hall

Es el seudónimo de un autor británico de fantasía, ciencia ficción y romance LGBTQ+. Cuenta con decenas de libros publicados y ha sido nominado en varias ocasiones al Lambda Literary Award.

Nacido en la década de los 80 y graduado de Oxbridge, mantiene un perfil extremadamente bajo a pesar de su famoso sentido del humor, ya que su trabajo no es compatible con su faceta de autor. Puedes dirigirte a él con cualquier pronombre (él, ella, elle).

¡Visítalo!

@quicunquevult

“La persona, ya sea caballero o dama, que no encuentra placer en una buena novela, ha de ser intolerablemente estúpida”.

Jane Austen, La abadía de Northanger

NOTA

Este libro no pretende ser históricamente correcto y algunas de las elecciones lingüísticas son intencionalmente modernas. Además, casi todos los personajes son queer.

Prólogo

HABÍA QUE ADMITIR QUE ERA ATRACTIVO.

Eso era lo que se decía acerca de su alteza, Valentinian Gervase Lorimer Layton, duque de Marlvern, marqués de Ashbrook, vizconde de Summersby, vizconde de Cheverell.

Pero la señorita Arabella Tarleton no lo admitiría sin duda alguna.

Desde luego, él poseía la cantidad necesaria de ojos (dos de un color verde abrasador y párpados bastante pesados), narices (la única, recta y alargada, como si estuviera diseñada de manera óptima para mirar hacia abajo), bocas (una vez más, solo una, ancha, sensual, y enmarcada por dos muescas que parecían estar a punto de formar una sonrisa profunda y pícara) y extremidades (cuatro, cada una de ellas proporcionadas con fuerza y gracia). Pero bien podría haber tenido seis narices, ningún tipo de extremidad y veintitrés ojos y Arabella Tarleton lo habría encontrado igual de repulsivo.

En este preciso momento, él se había acomodado con elegancia sobre una rodilla frente a ella y la tomaba de la mano. Sus ojos resplandecían ante ella a través de un fastuoso fleco de pestañas con puntas innecesariamente doradas.

Ella volteó la cabeza, ignorando por completo la ventaja que probablemente le concedía ese ángulo tan severo a un cuello que, al menos una vez en su presencia, habían descrito como el “de un cisne”, y permitió que el estremecimiento de su corazón se manifestara en su cuerpo cautivo. La atravesó por completo e hizo que se agitaran los pequeños rizos que tenía apiñados en la frente en un estilo que de seguro no podría fracasar en ser una moda patéticamente favorecedora.

–Señorita Tarleton –murmuró el duque–. ¿Se encuentra bien? La perdiz que sirvieron en la cena estaba bastante sustanciosa.

Ella llevó la mirada (la cual había esperado un largo tiempo a que estuviera luminosa) y la posó sobre un retrato que colgaba con orgullo sobre la chimenea, ya que lo consideraba mucho más superior que el rostro desagradable de su pretendiente. Era la imagen de Boudicca, la cerda campeona de su tío.

–¿Señorita Tarleton?

Su falta de sensibilidad no la sorprendió. ¿Qué podría esperarse de un hombre tan avanzado en edad, próximo a cumplir treinta años? Un hombre que rompía las promesas con el mismo descuido que rompía caparazones de caracol. Alguien que incluso había utilizado la muerte de su propio padre como excusa para deshacerse de sus amigos de la infancia. Arabella se llevó la mano libre al entrecejo y presionó con la esperanza de que esto agitara las cenizas de su corazón marchito y casi disoluto.

–No es la perdiz, su alteza. La perdiz no hace trizas mi alma y las arroja sobre la pira monstruosa de nombramiento de tierras.

–Bueno, eso es afortunado –replicó el duque después de pensarlo un momento. Se aclaró un poco la garganta y continuó–: Señorita Tarleton. Arabella, si me lo permite…

–¡Claro que no se lo permito!

–Mis disculpas, señorita Tarleton. Estoy seguro de que usted no puede ser ajena a… –suspiró.

A Arabella comenzaba a dolerle el cuello, pero entonces se retorció en una pose muchísimo más severa. ¿Qué derecho tenía él a suspirar?

–Bueno… –Su voz sonaba más profunda, suavizada con un toque de alegría–. Cualquiera podría pensar que mi posición actual hablaría por mí. Pero, de todos modos, mi querida señorita Tarleton (sabe que esto sonaría considerablemente mejor si usted me permitiera utilizar su nombre), mi querida señorita Tarleton, he venido aquí esta noche, con la bendición de nuestras familias, a pedirle humildemente su mano en matrimonio.

Ella resopló.

–Lo siento –dijo él–, ¿acaso dijo algo?

Habría vuelto a resoplar, pero luego recordó que él no poseía ningún tipo de delicadeza ni empatía y que, además, resoplar no era una conducta apropiada para una dama. Entonces, respondió:

–Supongo que lo ha ensayado.

–Es cierto que pensé en ello. No diría que lo ensayé.

–Bueno, es muy pobre –exclamó e hizo la cabeza a un lado, con cierta incomodidad, dado el ángulo, mas todavía no estaba lista para abandonar la actitud de “feminidad herida atacada por el infortunio”, de la cual (a diferencia del mismo duque) se había beneficiado con tiempo considerable de práctica frente al espejo. Luego continuó–: En especial dado que no es más que una… una miserable farsa, en cualquier caso, y podría levantarme sobre sus hombros y raptarme como una de esas pobres mujeres sabinas.

El duque parecía bastante sorprendido, lo que le permitió a ella liberar la mano y llevársela contra el pecho con gesto protector en caso de que él intentara aprovecharse de esta por segunda vez. El duque se puso de pie lentamente y eso fue una desgracia, dado que, de alguna forma, ella se había olvidado de la altura tosca (e injusta) que poseía.

–Puedo asegurarle –dijo con firmeza– que no tengo deseo alguno de llevarla a ningún sitio, ni la intención de hacerlo. Este traje no lo soportaría y mi ayudante de cámara jamás me lo perdonaría.

Arabella jamás había estado en Londres, así que no tenía idea de si su alteza era como su tío lo habría llamado “uno de eso’ maldito’ dandis”. No había dudas de que se vestía como ningún otro hombre que jamás había visto y, aun así, no había nada de extravagancia explícita en él. Gustaba de colores apagados, chalecos lisos y los ornamentos eran mínimos –apenas llevaba su anillo de sello y una simple leontina–, pero nadie podría haberlo confundido con un hacendado.

Mientras que nada la habría inducido a reconocer el atractivo del duque, su esplendor misterioso y fastuoso era innegable. La intrigaba y la enfurecía casi en la misma proporción, hasta que se recordó a sí misma que él era el profanador de su virtud y quien le había arruinado la vida, entonces, simplemente la enfurecía. Cuando estuvieran casados (ay, qué horror), ella pondría al ayudante de cámara de su lado –si no había otra opción, tenía una facilidad extraordinaria para poner a las personas de su lado– y le arrugaría todos los pañuelos a su esposo para castigarlo de alguna forma miserable.

Parecía escaso consuelo.

–¿Acaso la he ofendido, señorita Tarleton? –quiso saber el duque al ver que ella no respondía–. Si mi propuesta fue insuficiente, no puedo más que disculparme. La vida le brinda a uno muy pocas oportunidades para perfeccionar esta técnica.

A decir verdad, Arabella estaba fascinada con los pliegues impolutos de lino blanco alrededor del cuello de él, pero era una muchacha con fuerza de voluntad, así que se reanimó y le respondió:

–Su alteza, no hay forma en la que pueda proponerme matrimonio que consiguiera un efecto que no fuera profunda repugnancia.

–Ya veo. –Parpadeó con sus pestañas ridículas que aleteaban.

–¿Ya veo? –Ella intentó una vez más mover la cabeza de lado y esta vez fue considerablemente más efectivo–. ¿Eso es todo lo que puede decir? ¿Acaso no tiene una pizca de decencia?

–Ay, Belle. –Su voz sonó grave otra vez, con ese tono dulce y peligroso, y extendió su mano. Ella la fulminó con la mirada hasta que esta volvió a su sitio–. Sé que probablemente no he sido su primera opción como esposo, pero profunda repugnancia me parece un tanto excesivo. Con un poco de predisposición imagino que podríamos llegar a un buen acuerdo entre ambos.

–¡Un acuerdo!

Él se frotó la frente –donde parecía haber una vena que se contraía– y a ella la alegró ver que él estaba finalmente reaccionando a la completa y nefasta gravedad de la situación.

–¿Podría, por favor, dejar de repetir cada maldita cosa que digo con ese tono de melodrama barato?

Ella quedó boquiabierta. Luego la cerró.

¡Melodrama barato! En verdad ese hombre era un monstruo.

–¡Cómo se atreve! –espetó con acento reprimido–. Me compra como si fuera un trozo de carne o… o… una zanahoria…

–Señorita Tarleton, usted se vende muy barato con dichas comparaciones –respondió con lentitud.

Ahora se sentía demasiado irritada como para siquiera hacer sus gestos con la cabeza.

–Entonces, como una excepcional y exquisita porcelana de Sèvres –exclamó pateando contra el suelo–. Por todos los cielos, hombre horrendo, no importa a qué se asemeja comprarme. La importancia del hecho es que me está comprando. Y todo sentimiento debe rebelarse ante una transacción tan abominable.

Él suspiró otra vez.

–Puede que los sentimientos se rebelen o no, como sea en cada caso, pero por mucho tiempo ha sido el deseo de nuestras familias que nuestras tierras se unan, y dado que nuestros padres han fallecido y que usted tiene edad para casarse, me gustaría complacerlos.

El duque dio una vuelta con impaciencia alrededor de la habitación. Había algo en la forma en que él se movía que la desconcertaba: aplomo agraciado al borde del salvajismo, una pantera en extrafino. Pero cuando se detuvo y la enfrentó, a ella le agradó encontrar frialdad en su mirada y rigidez en los labios, lo cual sugería que él también podría estar desconcertado.

Apoyó un codo sobre la repisa de la chimenea y cruzó un tobillo con el otro; parecía cuidadosamente ubicado como Boudicca, debajo de quien se encontraba.

–Si –comenzó– debemos de hablar con tanta vulgaridad sobre comercio, considere esto. No adquiriré ninguna dote; sí algunas hectáreas para el hijo que me dé la esposa que me aborrece y habla como la heroína de una novela extremadamente mala. Y usted será duquesa, una de las mujeres más poderosas de estas tierras. ¿Acaso la suya no es la mejor parte del acuerdo? De seguro la perspectiva debe de parecerle algo atractiva.

Sus palabras eran como agua helada para el enojo de ella que se iba apagando, haciéndola sentirse pequeña y miserable y, para su horror, al borde del llanto.

–Usted es hombre, su alteza.

–Gracias por confirmarlo.

–Quiero decir que… puede hacer lo que sea. Ser lo que sea. ¿Y esto es lo que ha elegido?

–Supongo que descubrirá que he elegido lo opuesto a lo que se supone que deba ser –respondió–. Usted, por otro lado, parece estar hecha completamente de clichés.

–Ah. –No iba a llorar. No iba a llorar. No iba a llorar–. ¡Cómo lo detesto!

–Lo cual no la excluirá de casarse conmigo, mi querida. –Metió la mano en un bolsillo tan pequeño y estrecho que ella jamás habría notado, de donde extrajo un pañuelo brillante–. Vamos, séquese esas lágrimas. En verdad no soy un destino tan terrible.

Despreciaba su pañuelo, aunque eso significara que una lágrima le rodara por la mejilla.

–¿Cómo puede decir eso? Mi vida está acabada. Bien podría usted haberme matado.

El duque apretó la mano por un momento y luego se relajó con lentitud:

–Las vidas de ambos están acabadas. Podemos comenzar de nuevo juntos.

Aquel tono más gentil no lograba sosegar el resentimiento de sus palabras anteriores. Una lágrima furtiva le cayó con frialdad sobre el escote, que mucho tiempo atrás había sido un campo de batalla con su tía, y la secó con la punta del dedo.

–Eso significa muy poco para usted. Usted ya ha vivido su vida.

–Dios mío. –Sus ojos cansados se agrandaron; la sorprendieron con su intensidad repentina. No estaba segura con precisión de si había, por fin, logrado afectarlo, pero estaba vehementemente alegre de haberlo hecho–. Belle, tengo veintiocho años. Casi en mi ancianidad.

Ella no encontró respuesta a tal idea equivocada, así que volvió a sorberse la nariz.

–Si va a continuar llorando, ¿será que puede aceptar mi pañuelo? –Lo sacudió frente a ella y este se desplegó a la luz del fuego como si fuera una bandera blanca.

–Si estuviera llorando, lo cual no estoy haciendo, no tocaría su pañuelo repugnante.

–Muy bien. No la obligaré a que el lino desagradable de mi pañuelo toque su virginal nariz –replicó él mientras lo doblaba con sus largos y pálidos dedos y luego lo devolvió a su sitio.

Arabella, sean cuales fueran los sentimientos contrarios que alguna vez había albergado, la mayor parte del tiempo aborrecía al duque por principio. Pero estaba comenzando a entender que lo aborrecía particularmente cuando se comportaba de esta manera, nervioso, sarcástico y frío, como si no tomara para nada en serio su angustia.

–Si ya ha terminado conmigo, su alteza, creo que debería retirarme. Mientras aún tenga la libertad de hacerlo por intención propia.

–Y yo llevaré la feliz noticia de nuestra unión a sus tíos –acordó él inclinando apenas la cabeza.

–Lo odio –le recordó.

–Ya lo entiendo. Sabe… –Esa vez hubo algo en su voz, algo más suave, casi triste, pero que desde luego no suponía una preocupación para ella–. Mientras que usted no tiene deseo alguno de ser la esposa de un duque odioso, senil que apenas recuerda de su niñez –aunque yo le gustaba bastante en ese entonces, sabe (solíamos hacer ramilletes juntos)–, también puedo imaginar un futuro más gratificante para mi persona antes que pasar los próximos diez o veinte años encadenado a una muchachita melodramática que apenas ha salido de la escuela.

Ella se enderezó para desplegar su altura por completo –un admirable metro con sesenta y tres centímetros– y le echó una mirada de magnífico desdén. En otras circunstancias, se habría regocijado ante la oportunidad de hacer uso de ella ya que, hasta ahora, no había traspasado los confines de su espejo.

–Entonces, tal vez tendré que arreglármelas para aliviarlo de tal carga.

–¿Será que la encontraré flotando en la corriente del molino al amanecer? –preguntó el duque con un labio retorcido–. Si tuviera la molestia de esperar hasta luego de casarnos, hay un lindo arroyo que corre por el Parque Malvern. Creo que hasta hay un sauce que lo atraviesa de soslayo.

¿Acaso no había profundidad más honda en la que pudiera rebajarse? Ahora ridiculizaba a la pobre ahogada de Ofelia. Lo miró con frialdad, justo como se lo merecía, y le dio una respuesta tan perfecta que hasta deseó que hubiera público para poder aplaudirla:

–Su alteza, no le daría la satisfacción.

Se volteó y fue una pena que su atavío no pudiera barrer mejor el suelo. Aunque su vestido de noche fuera perfectamente funcional y bastante bonito, carecía de grandeza. Sin embargo, hizo su mejor esfuerzo con lo que tenía y no sería vendida como una zanahoria a un hombre que no tenía respeto alguno por Shakespeare.

Que le reconocieran eso.

Capítulo 1

–¿MALVERN?

Valentine abrió un ojo. La acción le pareció dolorosa y se encontró con una vista poco atractiva, entonces, volvió a cerrarlo de inmediato.

–Dije, Malvern.

Abrió la boca con dificultad aun mayor que con el ojo. Sentía el interior seco y pegajoso al mismo tiempo. Se pasó la lengua por los labios, la cual parecía haber muerto en algún momento con el correr de la noche, e intentó recordar cómo articular palabras.

–Maldita sea, Malvern.

Ah, sí. Era algo así:

–No, gracias –dijo con amabilidad y luego hundió el rostro en la almohada.

–Mira, lamento despertarte, pero…

–No lo sientes tanto como yo.

Hubo un silencio. Era algo bueno. A Valentine le agradó y quiso que permaneciera así.

–Por el amor de Dios, hombre. ¿Estás borracho? ¿Querrías un poco de agua?

–No, gracias. –De eso sí estaba seguro Valentine–. Querría que te fueras al diablo.

–Bueno, eso es… muy grosero y no lo haré porque tengo algo que preguntarte.

Valentine intentó abrir el otro ojo. Al hacerlo, descubrió de mala gana la imagen borrosa de un joven que se encontraba de pie a su lado y sostenía algo que claramente se trataba de una vela. Ese no era un signo favorable. Si estaba lo suficientemente oscuro como para requerir de una vela, estaba demasiado oscuro para que el duque de Malvern estuviera despierto.

–Solía ser moderadamente indiferente a ti, Tarleton –murmuró–. ¿A qué se debe esta abominable traición a mi confianza?

–Sí, bueno. –El joven caballero, el hermano mellizo de Arabella, quien llevaba un nombre tan absurdo como Bonaventure y lo llamaban Bonny, un apodo más absurdo todavía, sonaba molesto. Y a Valentine le molestaba el volumen de su aflicción–. Te mentí cuando dije que lo sentía por despertarte porque no es así. Te mereces que te despierten a menudo y con agresión. Por el motivo de que eres tan… tan mala persona.

Primero la hermana. Ahora el hermano. ¿Acaso no había paz para los… mmm? Podría decirse excepcionales, pero sonaría un poco fuerte. ¿Virtuosos promedio tal vez?

–¿De qué estás hablando, Tarleton? Además, ¿es necesario que hables? –Valentine intentó moverse, pero esto hizo que le estallara la cabeza, así que se quedó donde estaba, retorciéndose entre quejidos.

Unos momentos después, al darse cuenta de que Tarleton todavía no le había hecho la gracia de retirarse, Valentine se recompuso y le preguntó:

–Por el amor de Dios, ¿qué me sucedió?

–A juzgar por el decantador de brandy vacío al lado de tu cama, sospecho que el decantador de brandy acabó contigo –respondió Tarleton con indolencia.

Valentine gruñó. Luego, reunió fuerzas y rodó sobre la espalda con la misma gracia y dignidad con las que el príncipe regente intenta montar un caballo. Su cuerpo no parecía impresionado con aquel comportamiento e intentaba resistirse a cualquier oportunidad, pero él perseveró y logró erguirse de manera heroica.

Para su mala suerte, esto le provocó que los recuerdos de la noche anterior se ensamblaran en su mente como puntas, entonces, poco a poco recordó por qué había decidido hacerse amigo de una botella de brandy.

Su relación con aquel acuerdo de toda la vida entre los Tarleton y los Layton se había parecido bastante a la que Damocles mantenía con cierto objeto puntiagudo y dispuesto de manera precaria. Pero su padre había tenido razón en sugerir la pareja: era un arreglo notoriamente sensato para ambas familias, y los recuerdos de Valentine con respecto a la señorita Tarleton siempre habían sido agradables: una encantadora niña tímida en quien había pensado con vago cariño. Desde luego, en las raras ocasiones en las que se había permitido pensar en sus obligaciones maritales.

Las cuales, a simple vista, habían sido un error, ya que la señorita se había aprovechado de su ausencia para convertirse en una dama de excepcional hermosura y una peculiaridad innecesaria. Y por razón alguna que pudiera comprender, parecía sentir una profunda aversión por él. Valentine no estaba acostumbrado a que las personas le tuvieran una profunda aversión: era un duque y, si la gente sentía algún tipo de aversión por los duques, por lo general lo hacían en su esfera privada, además, le parecía una situación poco agradable. Así como también la aparente convicción de la señorita hacia la decrepitud de él.

Decrépito o no, rápidamente se cercioró de ambas facultades inmediatas, físicas y mentales, y confirmó que al menos se encontraba funcional. Molesto, hasta incluso irritado tal vez, pero funcional.

–Por favor –comenzó a decir con lentitud–, explícame la naturaleza de la calamidad absoluta y apresurada por la que se ha necesitado despertarme a… ¿qué hora es?

Tarleton lo miró con firmeza (tanta como la que su rostro angelical podía expresar) y respondió:

–Son las cuatro en punto.

–Por Dios. ¿Acaso el mundo existe a estas horas? –Valentine se estremeció y se dejó caer contra las almohadas.

–Una parte sí. Pero deja de quejarte. Necesito hablarte de Belle.

Valentine enarcó la punta de una ceja. Rara vez se tomaba la molestia de enarcarla del todo.

–Bueno, supongo que eso tiene un cierto grado de sentido, dado que ella es tan calamitosa como precipitada.

La observación pareció no agradarle a Tarleton, ya que ambas cejas se dispararon hacia arriba como reprochando la falta de melodrama expresado con cejas de Valentine.

–No te expreses de mi hermana en esa forma, bruto desvergonzado. Esto es tu culpa. Ella jamás habría hecho una cosa así si tú no hubieras… hecho lo que sea que le hiciste en primer lugar.

–Discúlpame. Le propuse matrimonio, como creo que hacía mucho tiempo se esperaba que lo hiciera.

–Bueno… debes haberlo hecho mal. –Tarleton se enfureció como puercoespín insultado.

¿De verdad le estaba dando lecciones sobre cómo comportarse un hombre que irrumpía en los aposentos de otros hombres a horas imprevistas?

–Creo saber cómo proponer matrimonio –espetó con arrogancia.

–Muéstrame.

–Tarleton, ¿has perdido la cabeza?

–Necesito saber qué sucedió. Necesito saber con exactitud.

–Necesitas largarte en este instante y meter la cabeza en una cubeta con agua.

Por supuesto, Tarleton no se fue a meter la cabeza en una cubeta con agua. En cambio, se aferró a las mantas debajo de las cuales se estaba ocultando Valentine, jaló de ellas y las arrojó al suelo.

Afortunadamente, Valentine se había quedado dormido con la ropa puesta y, por consiguiente, el hecho les evitó a ambos encontrarse con un nivel de intimidad para el que no estaban preparados.

–Proponme matrimonio. Ahora mismo –espetó Tarleton con las manos sobre las caderas.

–Sabes que no nos comprometerá legalmente. –Valentine estaba desenmarañando los restos arrugados de la tela del cuello.

–No quiero casarme contigo de verdad –explicó el otro, quien debió haber estado leyendo las mismas novelas que su hermana, ya que reaccionó con una patada al suelo–. Es claro que te has convertido en una persona horrible. Solo necesito comprender qué le sucedió a Belle.

Primero decrépito. Ahora, ¿horrible? Tal era la confusión de Valentine que se levantó mareado de la cama.

–Se estuvo comportando de forma bastante extraña durante toda la velada. Creo que pudo haber sido la perdiz.

–No fue la perdiz. –Los ojos de Tarleton relucían de una forma magnífica.

Era evidente que Valentine no tendría paz hasta que el joven se sintiera satisfecho. Aunque Dios sabía lo que eso iba a implicar. No le había encantado demasiado renovar la incipiente amistad con su futura esposa –en especial si ella continuaba refiriéndose a él como “repugnante”–, pero al menos no se esperaba que fuera a casarse con el hermano. Compadecía de forma rotunda a la mujer que tuviera que pasar el resto de su vida con la tormenta de relámpagos de impulsos caprichosos encarnados en Bonaventure Tarleton.

–Si tú lo dices.

–Yo lo digo. Por eso lo dije. Ya deja de perder el tiempo y dime qué hiciste. Y no omitas ningún detalle. Porque lo sabré.

–Por vigésima séptima vez –comenzó a decir Valentine, reprimiendo un bostezo de una manera que cualquier persona sensata habría quedado devastada–. Yo no hice nada. Nos retiramos a la sala de estar, me hinqué sobre una rodilla, del modo que creí que se estilaba…

–Muéstrame.

–¿Dudas de mi capacidad? ¿Cuán débil crees que soy?

Los ojos de Tarleton se abrieron como platos. Eran azules como los de su hermana, tan luminosos y desconcertantemente bonitos.

–Jamás dije que fueras débil. Eres muy fuerte. Casi… en exceso, en realidad.

–Entiendo que estés tratando de apaciguarme, pero detente de una vez. –Confundido, se desplomó sobre una rodilla–. Creo que hice algo como esto.

Se hizo un silencio largo, durante el cual Tarleton lo sometió a un examen intenso.

–Mmm –dijo por fin–. Creí que pudiste haberla sobresaltado de alguna forma o que lo habías echado a perder. Pero, en realidad, no es una manera terrible de comenzar.

–No es terrible –repitió Valentine vagamente.

–Quiero decir, está un poco arruinado porque te ves como si hubieras dormido en un seto y tu cabello es un desastre y no te has rasurado. No es que esté en contra de la barba incipiente, pero Belle es de las fastidiosas. Es una de las pocas cosas con las que no estamos de acuerdo.

–Por favor, ¿qué está sucediendo? No convoqué a una evaluación de cómo me arrodillo.

Tarleton sonrió (y ese era un ángulo raro para que a alguien le sonrieran). Valentine estaba acostumbrado a que las personas lo admiraran.

–Tal vez deberías hacerlo. Te ves encantador allí abajo.

–Tu hermana no estuvo para nada encantada.

–Debes haber estado pésimo después. ¿Qué ocurrió luego?

–Puede que la haya tomado de la mano.

Tarleton le ofreció servicialmente la suya. Tenía más anillos que su hermana. De seguro eran más anillos de los que cualquiera necesitaba usar (a menos que fuera medio acaparador).

–Y luego –continuó Valentine–, le dije: “señorita Tarleton, tengo… cosas, cosas, la bendición de familias… cosas, cosas… honrarme… cosas, cosas… esposa”.

–Supongo que no dijiste “cosas, cosas” de verdad.

–Claro que no.

–No está de más corroborarlo. ¿Y entonces qué?

–¿Y entonces qué de qué? –Valentine parpadeó.

–¿Qué más le dijiste?

–Bueno, nada. Ya había terminado.

–¿Ya habías terminado? –Tarleton levantó la voz.

–Este hábito que tienes de repetir todo lo que digo, ¿es hereditario?

–Este hábito que tienes de despreciar todo, ¿acaso eso es hereditario?

Ya era probablemente un buen momento para ponerse de pie. En realidad, nunca debería haberse puesto de rodillas en primer lugar, pensó Valentine y entonces sentenció:

–Yo no soy el villano de una historia romántica de mal gusto. Yo no desprecio –murmuró.

–Entonces, ¿cómo le llamas a eso? –Tarleton señaló con mucho más entusiasmo del que justificaba el gesto.

–¿Mi rostro?

–Y –revoloteó otra vez los dedos y las joyas refractaron la luz de las velas como astillas de arcoíris–, ¿a eso?

–No tengo idea de a qué te refieres.

Tartelon dejó salir un bufido escéptico.

–Tienes que dejar de distraerme –sentenció después–. ¿Qué sucedió con el resto de la propuesta?

–¿A qué te refieres? ¿El. Resto. De. La. Propuesta? –repitió Valentine con las reservas de sanidad un poco enervadas.

–¡El resto!

–Tarleton… –Al duque le preocupó escuchar algo como un gruñido que le emergió del fondo de la garganta.

–Ya sabes, la parte en la que dijiste a Belle que es la mujer más hermosa que jamás has visto.

–¿Por qué rayos le diría eso?

–Bueno… –El joven parecía genuinamente confundido con su nariz apenas respingona fruncida por la confusión–. Porque te vas a casar con ella. Además, es hermosa.

–Sin duda, pero no veo por qué es relevante.

–¿Preferirías casarte con alguien feo?

–Preferiría no casarme en primer lugar.

–¿Y le dijiste eso? ¿A mi hermana? ¿A quien le estabas proponiendo matrimonio? ¿Mientras se lo proponías? –exclamó Tarleton.

A Valentine comenzaba a dolerle la cabeza. Además de la resaca. Se llevó los dedos al entrecejo y se masajeó distraídamente.

–No le dije eso. Creo que lo dimos por sentado por parte de ambos.

Tarleton se puso a agitar las manos en el aire, como un pequeño Prometeo desafiando a los dioses, para estar a la altura de las expresiones físicas de consternación.

–¿Le dijiste, al menos, que te llena el corazón de alegría y el alma de dicha, y que tu deseo por ella te lleva al borde de la locura, y que la vida sin ella es un dolor enorme y vacío?

Silencio.

–¿Un enorme y vacío qué? –preguntó Valentine de buen modo.

–Dolor. Un dolor enorme y vacío. –Tarleton dio otra braceada. Valentine comenzaba a preguntarse si la familia entera se pasaba la vida practicando poses dramáticas frente a los espejos como para un público, hasta ahora, frustrado.

–Si hay dolor presente, entonces no está vacío.

El joven lo contemplaba como su hermana lo había hecho la noche anterior: con profunda traición y repugnancia en flor. Ya harto, aparentemente, de la amargura que emanaba Valentine, se arrojó sobre la silla más cercana y con un brazo se cubrió el rostro.

–¿Qué sucede contigo?

–No tengo idea de a qué te refieres, Tarleton. Mi propuesta fue muy educada y congruente. –Se sentía injustificado. Y de algún modo, hipócrita, viniendo del hombre que claramente hacía muchas, muchas cosas extrañas.

–¿Educada y congruente? –Ay, Dios. Ahora había vuelto a repetir todo lo que Valentine decía–. ¿Acaso no has leído jamás una novela?

–No entiendo qué tiene que ver eso con todo esto.

–Bueno, si lo hubieras hecho, sabrías que “educada y congruente” no son atributos que las personas busquen en propuestas de matrimonio.

–Por todos los cielos –exclamó Valentine ya sin paciencia–, si viviéramos como en una novela, nos pasaríamos todo el tiempo enredándonos en aventuras absurdas y diciendo tonterías sobre cómo llenar nuestras almas vacías con dolores alegres.

–Sí, ¿y?

–Tarleton, nadie que esté en sus cabales querría algo así.

Hubo un largo silencio. Entonces Tarleton se puso de pie para volver a hacer mal uso del mueble y volver a desplomarse en él de forma violenta.

–Ahora entiendo todo –exclamó.

Valentine enarcó una ceja de la forma más elegante que pudo, dadas las circunstancias.

–Me gratifica haber podido ayudarte –dijo–. ¿Crees que podrías permitirme regresar a la cama?

–En realidad, no. Quiero decir, digo que entiendo. Pero todavía es tu culpa.

Los Tarleton lo estaban contagiando. Era la única explicación posible para que Valentine, quien se enorgullecía de sus exquisitos modales y sutil gracia, se desplomara en el suelo y se llevara las manos a la cabeza.

–Por el amor de Dios y por última vez, ¿qué cosa es mi culpa?

–Belle, desde luego. –La voz de Tarleton había bajado a un registro de dolor de alguien que se encuentra con la demostración repentina de un comportamiento inadmisible–. Ha huido.

Capítulo 2

–¿QUE HA QUÉ? –PREGUNTÓ VALENTINE CON CUIDADO.

Tarleton se encogió de hombros.

–Ahuecó el ala. Salió corriendo. Se largó. Se fugó. Salió, perseguida por un oso. –Hizo una pausa–. Se ha ido.

–¿Qué? ¿Acaso se ha vuelto loca? ¿Por qué demonios haría algo así?

–Ya sabes. No tengo idea. Ah, espera –dijo Tarleton sacudiendo la cabeza, atolondrado y luego cambió el tono de manera abrupta–: Tal vez fue porque tendrá que casarse contigo, dado que tu familia cree que es una buena idea, y tú ni siquiera pudiste demostrarle la básica cortesía de fingir que la querías.

–No fue una básica cortesía la que ella estaba predispuesta a ofrecerme –sugirió Valentine con suavidad.

–¿Entonces?

–La cortesía es recíproca.

Tarleton tenía el cabello un poco más largo de lo apropiado: lo usaba barrido, con un romántico alboroto sobre las cejas y caía con idéntica abundancia sobre los hombros. Ahora mismo lo lanzaba de aquí para allá como un gesto que a Valentine le pareció arrogante.

–La cortesía es amabilidad –agregó Tarleton.

–Amabilidad. Ya veo. –Valentine sintió que el labio comenzaba a torcerse. Luego recordó lo que Tarleton había dicho sobre sus muecas de desdén, entonces obligó a su rostro a mostrar neutralidad.

–Además –continuó el otro–, ¿por qué ella debería ser cortés? No te debía nada. No dependía de ella hacer tu desagradable tarea fácil.

–La desagradable tarea es nuestra responsabilidad en conjunto. Y eso nos deja a la vez sin poder.

Para la sorpresa de Valentine, Tarleton se echó a reír de manera dramática. Luego se levantó con un salto de su asiento, tomó un espejo de mano del tocador y lo empujó ante el rostro de Valentine.

–¿Eres consciente de este hombre?

–¿Te refieres a… mí? Me halaga decir que sí tengo cierta familiaridad.

–Entonces, ¿sabes que eres un duque?

–Sí.

–Y que eres muy rico.

–Tarleton, no me dedico al comercio. No discuto mis finanzas.

–Tomaré eso como un sí. También podría señalar que eres un caballero admirado y bien establecido, un hombre moderno, de mundo.

–En cuanto a sentido, ¿dirás algo que lo tenga?

–Así es. –Tarleton lanzó el espejo a un lado (afortunadamente este cayó sobre la alfombra y no se hizo añicos) y luego se paró frente a Valentine con los brazos bien abiertos–. Considera esto.

–¿Qué cosa con exactitud estoy considerando?

–Esto. –Tarleton se recorrió el cuerpo entero con una mano envolvente–. Un delicioso paquete de suculencia, ciertamente. Pero sin título. Sin un centavo. Hipotecado hasta los huesos. Dependo de que mi hermana se case con alguien de buena posición para que no terminemos sirviendo marineros en las calles.

–¿Los marineros pueden opinar al respecto?

–Discúlpame… yo sería muy bien recibido por los marineros. –Para la leve sorpresa de Valentine, la expresión de Tarleton se volvió seria, sus generosos labios se tensaron y las cejas se le hundieron en el medio.

–El punto es, Malvern –continuó–, que no sabes nada acerca de no tener poder. Y, en la mayor parte de las cosas que importan, yo tampoco… pero al menos soy lo suficientemente consciente de ello como para no pasar por ridículo.

Valentine lo observó. Ese cabello y los anillos y… todo en él.

–Lo discutiría enérgicamente.

–Discute todo lo que quieras. Pero tenemos que buscar a mi hermana.

–¿Con qué objeto?

–Con… con el objeto de que tú le hagas una propuesta mejor, por supuesto. Ahora que te han enseñado a hacerlo como corresponde. –Tarleton tomó con las puntas de los dedos una partícula de polvo imaginaria del puño (fue algo fascinante y extraño para Valentine, ya que jamás había visto a alguien hacer eso fuera de la ficción).

No había sido para nada apropiado lo que Tarleton le había enseñado.

–Te aseguro que no hay poder alguno en el cielo ni en la tierra que pueda obligarme a dirigirme a alguien de una manera tan ridícula.

–Malvern, tienes que hacerlo, sino Belle pensará que eres irredimible. ¿Acaso quieres ser irredimible? Si lo eres, probablemente recibas un disparo o te pisotee una manada de caballos salvajes hasta que mueras o… te atraviesen con una lanza.

Ya eran demasiadas tonterías dichas en un tono demasiado rápido e intenso sumadas a lo poco que había dormido.

–Tarleton, parece que estás partiendo de varios malentendidos, el más apremiante (después del desastre de anoche) es que no me importan en lo más mínimo las ideas delirantes de tu hermana.

–Ah, ya sé que no te importan –replicó con otro de sus gestos con la cabeza–. Anoche les dejaste a todos muy en claro lo desprovisto de cuidado que eres.

Eso era algo de lo que Valentine no estaba al tanto. Pensaba que había sido perfectamente civilizado, o todo lo civilizado que se puede ser durante una visita realizada con el solo propósito de cumplir con un deber matrimonial mientras el objeto de dicho deber estaba sentado frente a él, apuñalando una perdiz con un tenedor repetidas veces.

–¿Qué esperabas? ¿Una fiesta?

–No esperaba que fueras tan… –Tarleton se interrumpió a sí mismo para suspirar, como si no supiera qué esperar de Valentine o como si no quisiera compartirlo–. No importa.

–Así es. No importa.

Porque no debería haber importado. Los recuerdos que tenía de Bonny eran en su mayoría de un niño de alrededor de siete u ocho años que lo perseguía por todas partes y decía cosas como: “Belle dejó de hablar otra vez” o “Belle dice que no va a salir de la guarida” como si de verdad creyera que no había nada que Valentine no tuviera el poder de resolver.

–De cualquier modo –continuaba Tarleton con aires de estar comprometido a continuar–, Belle todavía es tu prometida. Eso la convierte en tu responsabilidad.

Valentine se levantó del suelo y se acomodó en el borde de la cama (pensando en regresar a ella en el instante que su impertinente visitante se hubiera retirado).

–Era el deseo de mi padre que me casara con ella. Nada tengo que ver con su imprudencia.

–Tú fuiste quien hizo que ella huyera.

–Fue darse cuenta de que la vida no es un gran romance lleno de poesía y flores bonitas lo que la hizo huir. Información, por cierto, que a ti también te haría bien aceptar.

Se hizo un silencio largo y pesado; las emociones le recorrían el rostro a Tarleton como nubes que pasan frente al sol. Valentine se sintió agotado de solo verlo. ¿Cómo es que una persona podía sentir tanto?

–¿Por qué la vida no debería ser romántica? ¿Por qué no puede serlo? –exigió saber.

–No es cuestión de si la vida debería o puede ser. Es cuestión de lo que es.

–¿Y qué es? –Tarleton lo sometió a una mirada fría.

–En esta ocasión en particular: un arreglo entre nuestras familias para obtener un beneficio mutuo. No le encuentro ningún valor a que ninguno de nosotros finja que hay más detrás de eso.

Hubo otro silencio, casi tan largo y pesado como el anterior.

–¿Qué ocurrió contigo? –preguntó Tarleton finalmente–. ¿Acaso murió tu preciado cachorro? ¿No te han abrazado lo suficiente?

Era raro que Valentine se quedara sin palabras. Esa fue una de esas ocasiones.

–No importa. –Tarleton suspiró–. Si no me ayudas movido por el remordimiento o por decencia, considera esto: lo que haga mi hermana se reflejará en ti. Una huida como esta podría arruinarla.

–Ese no es asunto mío.

–Ah, ¿no? –Aquellos ojos azules de ensueño recorrieron a Valentine, de una forma que podía ser tan suave e intensa que lo desconcertaron. Como pelusa y espinas–. ¿A ti te agrada que susurren, que se rían a tus espaldas?

Valentine sintió que algo frío le subió por la columna. Su reputación era intachable. Intimidantemente inmaculada. Los defectos, la vergüenza, la estupidez se esfumaban sin esfuerzo como sombras en el hielo. Pero ¿acaso eso no hacía que los otros desearan en secreto verlo mancillado? Maldita sea, había sido tan cuidadoso. Tenía una vida cultivada en comodidad y sofisticación, y absoluta impenetrabilidad; las pasiones y las dolencias de otras personas pertenecían a una danza que observaba del otro lado del espejo. Se había librado con gracia de arribistas y cazadores de fortunas, políticos y hedonistas; había mostrado consideración, pero jamás aprecio; había consentido, pero jamás en exceso; había sabido cuál era el lugar correcto y el momento exacto para retirarse. Una verdadera joya de la alta sociedad: dura, brillante e inmutable. Y, aun así, todo sería en vano. Todo por culpa de una niña tonta con la cabeza llena de imaginación.

Valentine se dio cuenta de repente de que estaba bastante molesto. Y no era una sensación grata. Lo exponía de forma extraña, como si alguien le hubiera puesto un filo sobre la piel y la raspara sin cesar. Simplemente, no funcionaría.

–¿A dónde iría? –preguntó con una calma difícil de reunir.

–Bueno, ¿cómo podría saberlo? En este momento podría estar en cualquier lugar –respondió Tarleton, encogido de hombros.

–Tienes tanta información sobre su estado emocional, y opiniones sobre mi persona, pero no tienes la más mínima idea de cuáles son sus acciones.

–Decidió no hacerme la confidencia.

Había algo… diferente en los gestos de Tarleton. Se le nublaron los ojos. Los hombros apenas estaban caídos. Y Valentine descubrió que tampoco le gustaba eso.

–¿Acaso usualmente lo hace?

–Por supuesto que sí. Somos mellizos. Nos contamos todo el uno al otro.

–Tarleton, ¿estás… estás llorando?

–No. –Se restregó el rostro con la manga–. Es solo que… me desperté. Cuando se marchó. Sentí su partida. Y corrí a la ventana justo a tiempo para ver la calesa que desaparecía en la distancia.

–Estoy seguro de que pensó que estaba haciendo lo mejor para ambos. –Valentine se oyó a sí mismo decir una mentira.

Tarleton carecía de altura suficiente para ir de aquí para allá con eficacia; eran algo más como saltitos de ansiedad.

–Debió haberme dicho que iba a escaparse. Yo hubiera huido con ella.

–Nadie debería huir en primer lugar. –Su breve paciencia renovada ya había cedido.

–Es la primera vez que estamos separados uno del otro. –Los ojos grandes, todavía un poco vidriosos por las lágrimas sin derramar, se fijaron en los de Valentine.

Bueno, esto era terrible. Tarleton no solo había irrumpido sin anunciarse en su habitación a una hora inusitada (más bien, infernal) y lo había sometido a la propuesta para vituperarlo, sino que ahora estaba desperdigando sus sentimientos por todas partes. Y esto, a su vez, provocaba que Valentine sintiera cosas, en mayor parte, incomodidad. Lo cual no significaba que no sintiera sus propias emociones. Él solo las moderaba, como debía hacer un hombre.

Tarleton parecía estar esperando algo. Y cualquier cosa que fuera, Valentine se sentía bastante consternado por descubrir que una parte de él quería dársela. Así que, dada la ausencia de contexto, experiencia o comprensión, hizo lo mejor que pudo para lograrlo.

–Tranquilízate –dijo con un tono vigorizante, alentador, que estaba seguro era el adecuado para usar entre caballeros.

Desafortunadamente, Tarleton no reaccionó con vigor, con aliento. En cambio, puso una mano sobre el pecho de Valentine y comenzó a acariciarlo y apuntarlo al mismo tiempo. Era muy probable la cosa más desconcertante que jamás le había ocurrido.

–¿Qué… qué estás haciendo? –Sin dudas era la pregunta más digna. Como un chillido para nada ahogado.

–Estoy tratando de averiguar qué le ha ocurrido a tu corazón. –Dio un golpecito sobre la camisa de Valentine–. ¿Acaso no lo tienes o está dañado? O convertido en piedra a raíz de un hechizo maligno…

Valentine tomó a Tarleton por la muñeca. La cual fue una idea aún peor, ya que ninguno de los dos tenía guantes y Valentine no estaba listo para sentir un Tarleton puro debajo de los dedos. En gran parte por su calidez, la suavidad de su piel, la intimidad de huesos y sangre que tamborileaba en el pulso. Lo soltó de repente.

–Una vez que encontremos a tu hermana, ya no estarán separados –señaló–. Así que te sugiero que dejes a un lado tus…

–¿Sentimientos humanos naturales? –sugirió Tarleton.

–… y te concentres en el asunto que nos concierne. La señorita Tarleton todavía es tu hermana melliza. La conoces bien. Piensa, hombre. ¿A dónde podría haber ido? –Honestamente, Valentine no sabía si lo estaba controlando o persuadiendo.

En su defensa, y por el gesto fruncido y los labios apretados, Tarleton parecía estar pensando:

–Estados Unidos –exclamó.

–¿Ha huido a Estados Unidos? –repitió Valentine con lentitud.

–Bueno, en lo inmediato no. Queda bastante lejos.

–Me dejas estupefacto.

–Así que supongo que debe estar dirigiéndose primero a Dover.

Y entonces, Valentine prefirió haber dado por sentado que había escapado con alguna amistad empática o a la residencia cercana de otra (de donde la podrían haber rescatado sin rodeos ni urgencia).

–¿Está en camino a Dover? ¿Sola? ¿Una joven dama de alcurnia que, como comienza a notarse, no tiene experiencia sobre el mundo?

–¿Entiendes por qué estoy preocupado? –Tarleton lo empujó.

–Resulta que yo también. Me alivia que uno de ustedes al menos cuente con una pizca de sensatez.

–Quiero decir, podrían capturarla unos piratas o asaltantes de caminos… o vampiros o cualquier cosa.

–Perdóname, hablé antes de tiempo.

–Además, no estoy por completo seguro de que esté sola. Creo que estaba con alguien más en la calesa. –Aparentemente Tarleton no había terminado de hablar, pero ¿acaso alguna vez lo hacía?

–¿Tienes alguna idea de quién podría ser? ¿Algún pretendiente locamente enamorado, tal vez? –¿Pretendiente locamente enamorado? ¿Qué le estaba pasando? Valentine jamás había usado esas palabras en su vida.

Sin embargo, Tarleton no parecía encontrarle nada malo.

–Es poco probable. Los pretendientes escasean un poco por aquí. Créeme, hemos buscado. Es factible que sea Peggy.

–¿Peggy?

–Margaret Delancey, de los Delancey de Devonshire. Es la mejor amiga de Belle.

–Y, ¿son muy parecidas? –se preguntó Valentine.

–Claro que sí. Es bien sabido que se llevan bien.

La gravedad de la situación se asentaba en Valentine como una rotunda mortaja:

–Ay, Dios mío. Estamos perdidos.

–Entonces, ¿vendrás? ¿Me ayudarás a traer a mi hermana de regreso? –Había un grado de sorpresa poco favorecedor en la voz de Tarleton.

–¿No te sientes un poco traidor con ella al confinarla una vez más a tener un futuro conmigo?

–Espero que la persecución disparatada por toda la región los una.

–Está haciendo literalmente lo opuesto.

–De cualquier modo, es probable que casarse contigo sea mejor que ir a Estados Unidos. –El otro se encogió de hombros.

–Me siento halagado.

–No deberías estarlo. Allí le hacen cosas terribles al té. Ahora vamos… tenemos que irnos. –Cruzó la habitación jalando a Valentine de la manga.

El duque posó los ojos sobre ella. Luego miró a Tarleton. Luego otra vez a la manga, aunque estuvo claro que el joven no comprendió la insinuación.

–¿A dónde, con exactitud? ¿Cómo vamos a encontrarlas en Dover?

–Estoy contando con que, si nos movemos rápido, podremos interceptarlas en el camino hacia allí. Necesitarán descansar en algún momento, ¿verdad?

–¿Hay un mesón en el camino?

–Sí. Sí. La Cabra Caprichosa –respondió con repetidas inclinaciones de cabeza.

Ayer, los planes de Valentine incluían hacer un viaje apenas reticente al campo, proponerle matrimonio a la mujer que su padre había escogido para él y luego regresar tan pronto como fuera posible. Y pese a eso, todavía estaba allí. Lo había arrastrado de la cama a una hora inmencionable un joven demasiado excitado, estaba a punto de embarcarse en lo que sería probablemente una tarea agotadora para traer de regreso a su propia novia. Estaba comenzando a preguntarse si se había cruzado con algún espíritu maligno que había decidido castigarlo por la trasgresión involuntaria. Era probablemente lo más cercano que podía encontrar para explicar su actual aprieto.

–Muy bien –dijo, sin poder quitarse la profunda corazonada que su amigo le había ocasionado–. Solo dame unos momentos para vestirme.

Capítulo 3

–CUANDO DIJISTE UNOS MOMENTOS, ¿A QUÉ DEFINICIÓN DEMOMENTO TE ESTABAS refiriendo? –Tarleton estaba de pie detrás de él, serpenteando de un pie al otro.

–Me estaba refiriendo a la definición de “unidad de tiempo suficiente como para vestirme”.

–Pero te estás tomando horas. Ya estarán a mitad de camino cruzando el océano antes de siquiera hayamos salido de tu cuarto –se quejó el otro.

–Un caballero jamás debería mostrarse en el extranjero sin un pañuelo de cuello apropiado.

El comentario provocó otra patadita al suelo:

–Bueno, no te verán en el extranjero. Te verán en Surrey, donde a nadie le importa un comino.

–A mí me importará un comino.

–Yo jamás te habría confundido con un dandi, Malvern –dijo Tarleton después de emitir un sonido como el de un elefante con un nudo en la trompa.

El tono de censura le pareció un tanto hipócrita viniendo de un hombre que usaba siete anillos, todos de piedras distintas.

–No soy un dandi –murmuró, con la mirada fija en su reflejo y los pliegues de lino que manipulaba con un poco menos de habilidad que la habitual–. Los dandis creen en el exceso. Yo creo en la moderación. Pero que resulta que tengo nivel. Maldita sea.

Falló otra vez. Desechó la tela arrugada.

–Para alguien que tiene nivel, no es muy alto para arreglarte el pañuelo –observó Tarleton.

–Por lo general no me están clavando la mirada mientras lo hago.

–Ah, no. ¿Te estoy coartando tu estilo? –De pronto, su rostro estaba muy cerca del suyo–. Bueno, adivina qué. No me importa porque mi hermana probablemente está caminando por la tabla de un barco en este momento.

Valentine volteó la cabeza y ambos casi se chocan las narices:

–¿Qué crees que estás haciendo?

–Estoy creando un ambiente desagradable para que te apresures, maldita sea.

–Estás invadiendo a mi espacio personal.

–Entonces, mueve tu trasero personal y no te invadiré.

–¿Recuerdas cuando dije que era apenas indiferente a ti? –Valentine posó los ojos con firmeza sobre los de Tarleton: en ese momento sintió un calor de lo más extraño recorrerle el cuerpo–. Espero que te des cuenta de que has arruinado de forma íntegra aquella hermosa relación.

Los segundos pasaban, suspendidos como la perla solitaria que colgaba de la oreja de Tarleton. Entonces unos dedos aferraron y giraron a Valentine de forma abrupta, viajaron hasta su barbilla y le inclinaron la cabeza hacia atrás.

–¿Qué…? –Fue todo lo que pudo decir antes de que Tarleton le hubiera sujetado un trozo de lino alrededor del cuello e intentara, o anudarlo, o estrangularlo con él.

Valentine se quedó helado, mitad fascinado por el movimiento ligero de los dedos que le pasaban cerca de la garganta, el roce cálido del aliento contra su mejilla, la forma en que Tarleton se tocaba el arco del labio superior con la punta de la lengua mientras hacía su trabajo; lo suave que parecía su boca…

–Ya está. –Dio un paso hacia atrás, con un gesto de éxito que Valentine consideró exagerado.

Sin embargo, la imagen que vio en el espejo le confirmó la destreza de su ayudante. No estaba para nada cerca a lo que él, considerando el tiempo y el trabajo de su ayudante de cámara, habría podido lograr (además, prefería lo matemático), pero así serviría. Al menos para el afán del momento, ya que “perseguir una prometida impetuosa a la que, para empezar, no quería” no parecía requerir un código de vestimenta.

Se pasó una mano por instinto por encima del nudo para acomodarlo en su lugar. ¿Acaso era el calor de la piel de Tarleton lo que permanecía sobre la tela? Y, ¿por qué lo notaría siquiera?

–Gracias –dijo con suavidad, con la confianza de que los buenos modales esconderían la confusión.

Tarleton también parecía, de momento, desequilibrado. Las puntas de las orejas se le pusieron apenas coloradas.

–Abrigo. Sobretodo. Vamos.

Sin embargo, el abrigo resultó ser una suerte de impedimento y Valentine tuvo que enfrentarse a una lucha indigna (incluso hasta se agitó bastante) bajo la mirada fija con creciente incredulidad de Tarleton.

–¿Acaso no puedes…? –preguntó sin siquiera intentar disimular la risa–. Es tu propio abrigo. No puedes ponerte tu propio abrigo.

Valentine estaba casi sin aire. Retorció un brazo por arriba detrás de la espalda y quedó a mitad de la manga. Hizo una pausa y explicó:

–Por lo general tengo a mi ayudante de cámara.

–Y aun así no pensaste en traerlo contigo.

–Bueno, no quería hacerle perder el tiempo –continuó diciendo, ya embarcado en otra batalla de lana, sin considerar usar las palabras apropiadas.

Silencio.

–Eso es porque no tenía la intención de… hacer una visita larga. No porque…

–Sé lo que quisiste decir –lo interrumpió Tarleton. Mientras caminaba detrás de él, tuvo la valentía de intentar ayudarlo a ponerse el abrigo, pero el corte de la prenda se sumaba a su cuerpo diminuto y la tarea se volvió casi imposible de lograr–. Por todos los cielos. ¿Tu ayudante de cámara es un gigante? ¿O un forzudo de circo?

–Por el contrario, es de un perfecto promedio –respondió Valentine, echando una mirada por sobre el hombro.

–Quizás sea pequeño, pero soy feroz –espetó Tarleton gruñendo con toda la seriedad de un perrito faldero, mientras tironeaba otra vez del abrigo de Valentine.

–Excepto que ahora no logras ayudar a un hombre a vestirse.

–Mientras que tú no has logrado vestirte. Punto final.

Valentine se volteó y una vez más casi colisiona con Tarleton, un individuo invasor del espacio personal, claro estaba.

–Esta es una señal del universo. Tendré que regresar a la cama.

–¿Qué? ¿Ya te estás dando por vencido? –Tarleton volvió a llevarse las manos a las caderas. La cercanía entre ambos y la diferencia de alturas hicieron que tuviera que levantar la mirada para encontrarse con la de Valentine, lo cual le dio apenas un aire desafiante.

–Difícilmente pueda salir de la casa solo con camisa –señaló. Lo cual era razonable–. No, tendré que mandar a buscar a mi ayudante de cámara. Y será muy probable que para cuando llegue, tú ya habrás regresado con tu hermana y yo habré podido dormir durante un tiempo decente.

–Aguarda un minuto… no me corresponde a mí lidiar con tu matrimonio.

–Pensé que dijiste que querías perseguir a Belle.

–Así es, pero porque me preocupa su bienestar. Necesito que tú arregles el daño que ocasionaste con tu propuesta del demonio.

–Te refieres a que le mienta. Que le profese sentimientos que no siento. ¿Acaso no se te ocurrió que eso podría enfadarla mucho más?

Ciertamente no. Los ojos de Tarleton se agitaron con sus pestañas doradas tan frondosas como las de una mujer.

–¿No quieres enamorarte de mi hermana?

De pronto hubo algo tan desconcertante y lastimero en la pregunta que Valentine respondió con voz suave:

–Tarleton, no me imagino enamorado de nadie.

–¿Por qué no? Yo me imagino enamorado todo el tiempo.

–Sí. Bueno. Claramente careces de entretenimiento. –Para impedir que se siguiera discutiendo sobre un tema que para Valentine era tan ajeno como absurdo, intentó utilizar un comentario conciliatorio–: Pero comprendo tu punto. Le debo una disculpa a tu hermana y se la daré tan pronto como se presente la oportunidad. Por muy poco que sirva, de verdad jamás quise hacerla sentir desestimada o menospreciada.

Tarleton se mordió el labio:

–Te creo, ¿sabes? Y eso lo hace peor. Ahora, dame cinco minutos. Y no te atrevas a regresar a la cama. Iré a buscarte un abrigo.

***

–Eso no es un abrigo –dictaminó Valentine, habiéndose esforzado por no regresar a la cama.

–Tiene agujeros para los brazos y cubre el cuerpo. Es un abrigo.

–Apenas es un objeto y a mí no me verán con eso puesto, ni siquiera en Surrey.

–Nadie lo verá. Lo tendrás debajo del sobretodo. Podrías esconder un búfalo de agua debajo de él.

–¿Por qué querría esconder un…? Olvídalo –dijo Valentine con el sobretodo capaz de esconder un búfalo de agua sobre un brazo. Había estado esperando en el patio del establo no con mucha paciencia, a decir verdad, y ahora se volteaba para irse otra vez.

–Pero te conseguí un abrigo –protestó Tarleton con genuina desesperación en la voz. Le detuvo el paso y agregó–: Por favor, no nos abandones.

–Detesto tener que repetir lo mismo, Tarleton: yo no soy quien huyó.

–Pero Belle no lo habría hecho si tú no hubieras sido terrible con ella. –Sus ojos eran… tan grandes. Tan grandes y azules. La boca le temblaba como un capullo de rosa–. Y ahora la van a asesinar o secuestrar o irá a Estados Unidos y yo me quedaré completamente solo. Para siempre.

–Tarleton, por favor… te lo suplico. Deja de mostrar tus emociones otra vez –le pidió Valentine, sacudiendo las manos–. Estoy seguro de que estarás perfectamente bien.

–No estaré bien. –Se lamentó con tanta intensidad que un perro que estaba por allí cerca se despertó de un sobresalto y lo acompañó con un aullido triste–. ¿Cómo podría estar bien? Mi hermana estará perdida sin mí, yo no tendré a nadie ni nada en el mundo y tendré que vender las propiedades y volverme loco de la angustia como Ofelia y…

–Nada de eso va a suceder. Entrégame el maldito abrigo.

–Aquí tienes –dijo Tarleton con una sonrisa radiante y se lo dio.

Y entonces, a Valentine le tocó experimentar una cantidad de sentimientos, muchos más de a los que estaba acostumbrado y, desde luego, más de los que solía sentir antes de las seis de la mañana. Irritación, aunque estaba dirigida principalmente a sí mismo más que a Tarleton, por haber caído preso de una manipulación tan descarada. Y pese a eso, al mismo tiempo sintió un ápice innegable de diversión junto con algo todavía más inquietante. ¿Curiosidad tal vez? ¿No era curiosidad? La sensación de estar (a pesar de la hora) despierto de formas en las que no lo había estado en años.

A pesar de todo, era demasiado tarde para rechazar el abrigo. Por fortuna le quedó bien. Pero dado que era apenas mejor que un costal, probablemente también le hubiera quedado a un babuino glotón. ¿Acaso había un fuerte olor a… estiercol?

–Me atrevo a preguntarte, ¿dónde encontraste esta prenda? –preguntó mientras Tarleton alistaba su carruaje de caballos. Lo alivió notar que era una carroza bastante elegante, mucho más apropiada para la finalidad que el abrigo.

–No hay muchas personas de tu altura, ¿sabes?

–Eso no responde la pregunta.

–Le da contexto a la respuesta. La cual es… es del asistente del jardinero.

–El asistente del jardinero –repitió Valentine sin fuerzas–. Entiendo que el vestuario del jardinero no estaba disponible.

–No, sí lo estaba. Es solo que no te podría haber entrado.

–Ya veo.

Esa conversación no estaba yendo a ninguna parte. Valentine se acomodó su sobretodo sobre los hombros, el cual por fortuna sí cubría gran parte de lo que había debajo. Y luego, después de un nimio altercado sobre quién iba a conducir (el cual de alguna manera ganó Tarleton, al señalar que Valentine continuaba quejándose de estar cansado y que bien podrían salirse del camino), comenzaron su viaje, tirados por un par de alazanes que los llevaron por la ruta principal hacia Dover.

Para Valentine era una peculiar experiencia en sí. Por estar acompañando a otro hombre en su carruaje y por el conjunto desconcertante de circunstancias que lo habían llevado a verse en una situación que lo haría conocer Surrey al amanecer. Creyó que era una parte bastante bonita de la región, con las curvas prominentes de las colinas y valles, los cúmulos de árboles que coloreaban el horizonte y los campos, a un lado y al otro, manchado de púrpura por los brezos. El sol que salía había pintado el cielo como si fuera el sueño de un acuarelista, con tonos rosados, plateados y un dorado esplendoroso tan intenso como el cabello de Tarleton.

En cuanto a él, resultó ser un cochero muy decente, demasiado sensible para sus caballos, ya que procuraba tratarlos con prudencia o evitar dramatismo innecesario. Era… un tanto sorprendente, considerando que la prudencia y el dramatismo innecesario parecían ser cosa de familia, pero también era tranquilizante. Valentine no respetaba a los hombres que no respetaban a sus caballos. No era que, se apresuró a recordarse, importara si respetaba a Tarleton o no. Ya era demasiado malo que su padre lo hubiera comprometido sin que él lo deseara a pasar una vida con una hermosa idiota llena de ideas. Lo último que quería era estar conectado también con su hermano mellizo.

Porque Bonaventure Tarleton se había convertido en un joven tan obstinado y absurdamente romántico como su hermana. Tan terco y tan encantador (en cierto modo peculiar). De hecho, era tal vez peor que ella. Una idea que Valentine no podía explicar ni justificar. Solo era un… sentimiento. Un inquietante presentimiento animal de peligro.

O algo distinto por completo.

Capítulo 4

–AY, DIOS, ¿DÓNDE ESTOY? –CON EL CUELLO EXTREMADAMENTE ACALAMBRADO y la luz del sol que lo cegó al dar contra los párpados, Valentine cobró consciencia de repente.

–Dormido sobre mi regazo –respondió Tarleton.