Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molden Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

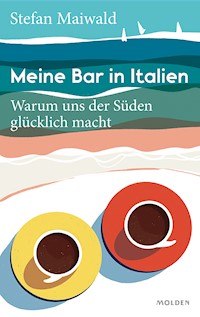

Wann beginnt eigentlich die Nebensaison? Wenn die Staus Richtung Norden länger werden? Der Strand keinen Eintritt mehr kostet oder die Restaurants Ruhetage einführen? In Pinos legendärer Bar in Grado beginnt sie exakt dann, wenn der Fernseher endlich wieder läuft. Und die Stammgäste den Sommer resümieren, über Politik streiten, die Fußballergebnisse und lokale Kriminalfälle diskutieren, füreinander kochen, Pläne schmieden, lachen, laut diskutieren und am Ende immer auf das Leben anstoßen. Stefan Maiwald nimmt uns mit in seine hell erleuchtete »Bar in Italien«, den Zufluchtsort vor Bora, beißender Kälte und dem Winter-Blues.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 155

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stefan Maiwald

Alle weg

Mein Winter an der Adria

Für alle Menschen an Pinos Stammtisch.

Ogni paese è una repubblica. Jedes Dorf ist ein Staat.

Italienisches Sprichwort

Das Ende

September

Bei Pino läuft wieder Fußball

Der Sommer wird resümiert

Pino und der Esel

Das Krokodil

Projekt Revanche:Man sagt, er habe magische Kräfte

Wir schalten vom Tennis zum Fußball

Oktober

Leles Ankündigung

Die Abwesenheit der Abwechslung

Ma che freddo!

Ein Wind, sie zu knechten

Der Reifenschlitzer vom Blutspenderplatz

Der ausgestoßene Ägypter

Der Unaussprechliche

Die Tipps der Kassiererin

November

Feuer!

Projekt Revanche:Spätherbstsonne, die auf Schlechtigkeit fällt

Eine neue Hoffnung

Sommerfreunde und Winterfreunde

Cocobello ohne Strand

Projekt Revanche:Die Vorhand des Kochbuchautors

Die Sache mit den Stämmen

Das Flamingo-Dilemma

Warum rubbeln hier alle?

Dezember

Das Beste aus beiden Welten

Das Weihnachtsmarktproblem

Das Weihnachtsmarktproblem – ein thüringischer Nachschlag

Krippenzauber

Lele tischt auf

Das große Schisma

Natale im Überfluss

Projekt Revanche:Meine heimliche Passion

Silvester, lautlos

Januar/Februar

Die Seehexen

Projekt Revanche:Il grande Match

Ein kurzer Blick zu Gradese Calcio

Das Jacken-Mysterium

Zoff am Strand

Die Mitbewohnerin, das Mädchen und der Spaten

Die Verlegung des Karnevals

März/April

Frühlingserwachen

Der Beginn

Das erste Glas im Freien

Anhang I: Wer wohnt hier eigentlich?

Anhang II: Wir geben zurück ins Stadion

Bleibt auf dem Laufenden

Impressum

Das Ende

Kalter Wind pfeift durch die Gassen der Altstadt. Ein Fensterladen mit absplitternder Farbe knarrt auf und zu. Kein Mensch weit und breit. Eine Italien-Fahne hat sich unglücklich um den Mast gewickelt und röchelt um Hilfe. Die fahle Sonne schafft es kaum, sich über die Hausdächer zu erheben, Schattenfinger überziehen die Plätze. Stroh- und Astballen, Steppenhexen genannt, fegen durch die verwaisten Straßen der Fußgängerzone wie im Western. Irgendwo ertönt die Melodie einer Mundharmonika. Natürlich in Moll.

Nein, so schlimm ist es nicht.

Aber der Süden, wenn alle weg sind, ist ein ganz anderer Süden als der, den wir alle kennen. Denn die Adria, unseren geliebten Süden, gibt es zweimal – einmal im Sommer als gigantische internationale Vergnügungsmaschine. Und einmal im Winter als stiller Ort, ganz in der Hand der Einheimischen. Die meisten Hotels schließen, die Restaurants haben höchstens noch am Wochenende geöffnet. Die Menschen, hier in Grado und anderswo, sind unter sich. Sie erholen sich von der Saison, ziehen Bilanz, finden zu sich selbst, lecken ihre Wunden, schmieden aber auch optimistische Pläne fürs nächste Jahr, wenn alles besser werden soll.

Das Kommen und Gehen der Touristen prägt Grado, aber auch die übrigen Orte an der Adria, es ist ein beständiger und verlässlicher Rhythmus wie Ebbe und Flut. Und so wie das zurückweichende Meer den blankgewetzten Stein freigibt, so liegen der Ort und seine Bewohner plötzlich ganz klar vor einem. Wir erkennen Dinge, die vorher verborgen blieben.

Der Süden, wenn alle weg sind, ist ein ganz anderer Süden als der, den wir alle kennen.

Was passiert, wenn die Touristen weg sind? Wie sieht das Ortsleben aus, was sind die Gesprächsthemen in der Bar?

Weil ich auch im Winter an der Adria lebe, nehme ich euch mit in die Nebensaison. Es ist ein Buch, das euch vielleicht auch jenseits des Trubels Lust aufs Meer und den Süden macht – und dabei hilft, die Wartezeit bis zur nächsten Reise zu verkürzen.

Parallel dazu nehme ich mir, so wie viele der Einwohner hier, ein eigenes Projekt vor. Es lautet: Ich will meine Frau im Tennis besiegen.

Zu all dem gleich mehr, aber begeben wir uns erst mal gemeinsam auf ein Glas Wein in Pinos Bar.

Andiamo.

September

Bei Pino läuft wieder Fußball

Die mehr oder weniger gefüllte Flasche Wein steht auf dem Tisch, vier, fünf mehr oder weniger gefüllte Gläser stehen drum herum. Einer wird gleich die nächste Flasche bestellen, und das passiert so sicher wie der Sonnenuntergang.

Klar hat sich die Atmosphäre geändert. Es fängt schon damit an, dass ich überhaupt zu Pino vordringen kann. Denn Pinos Bar ist ganz anders als typische italienische Bars, die meistens mit wackligen Stühlen und dünnbeinigen Tischchen aufwarten. Nein, Pinos Bar ist solide wie ein amerikanisches Café, mit festen, unverrückbaren Sitzbänken und Tischen, worüber ich in meinem ersten Grado-Buch »Meine Bar in Italien« gar kein Wort verloren habe, was aber ein wichtiges Mosaiksteinchen von Pinos Faszination sein mag. Oft hat man in der Nebensaison einen ganzen großen, stabilen Tisch für sich allein, kann sich wunderbar ausbreiten und erstklassig arbeiten. Über das Arbeiten in Cafés ist ja schon viel geschrieben worden; »Dort ist man allein, aber nicht einsam«, heißt ein Bonmot, das je nach Internetquelle einem Dutzend Schriftstellern zugeschrieben wird. Sicher ist aber, was der große Claudio Magris schrieb: »Es hat etwas für sich, (…) inmitten der Gleichgültigkeit der Leute um einen herum die Seiten zu füllen. Dieses freundliche Desinteresse korrigiert den im Schreiben verborgenen Allmachtswahn, der sich anmaßt, mit ein paar Blättern Papier Ordnung in die Welt bringen zu wollen und sich voller Gelehrsamkeit über Leben und Tod zu verbreiten. So fließt, gewollt oder ungewollt, eine durch Bescheidenheit und Ironie temperierte Tinte aus der Feder.«

Wobei ich Schriftstellerinnen und Schriftstellern dringend davon abraten will, ausgerechnet bei Pino zu schreiben. Das würde mich ernsthaft nervös machen. Es wäre, als müsste man seine große Liebe mit einem anderen teilen.1

Jedenfalls: Pino ist wieder Pino. In der Saison verschwindet der große alte Mann in einem Meer aus Köpfen. Im Sommer sind die Tische rundherum von Badegästen und Touristen besetzt, die Bar wirkt von der anderen Straßenseite wie eine dick gepackte Ansammlung roter Luftballons, die in etwa gleicher Höhe über dem Boden schweben (rot wegen Sonnenbrand). Doch nun sind die Tische rundherum weitgehend frei, und am Abend kann ich wieder zu Pino vordringen und mich, wenn nicht an seinen Tisch, so doch zumindest in die Nähe setzen. Die Tischordnung ist streng, Pino sitzt immer am selben Tisch, ihm gegenüber sein Cousin Gianni, genannt Alitalia (dazu später mehr), ein ganz feiner Mensch, gerade Witwer geworden. Neben Gianni: mein Schwiegervater. Manchmal meine Frau. Neben Pino: ein heiliger Platz, eigentlich Familienmitgliedern vorbehalten. Manchmal lädt er mich ein, dort Platz zu nehmen, und ich fühle mich dann wie bei einer Audienz beim Papst. Und bin auch genau so nervös.

***

Bei Pino beginnt die Nebensaison, wenn der Fernseher wieder läuft.

Wann genau beginnt die Nebensaison? Das ist in Grado nicht ganz leicht zu sagen, es gibt mehrere Indikatoren. Generell dann, wenn die Staus in Richtung Norden länger werden als in Richtung Süden, was schon kurz nach Ferragosto der Fall ist. Oder wenn der Strand keinen Eintritt mehr kostet und wenn die Restaurants wieder Ruhetage einführen, also ab Mitte September. Für meine Töchter ist die Saison vorbei, wenn Eisvizeweltmeister Antoniazzi seine Pforten schließt, ein besonders bitterer Moment. Gut, dass das erst Mitte Oktober der Fall ist. Und dann hat die Nebensaison wirklich zugeschlagen, denn auch die vielen Genussreisenden, die noch bis in den Oktober kommen, bleiben fort.

Bei Pino beginnt die Nebensaison, wenn der Fernseher wieder läuft, zu dem nur Pino die Fernbedienung hat. Sie liegt neben ihm wie eine Reliquie, die den Normalsterblichen nur zu besonderen Anlässen weitergereicht wird. Und dass das Fiepen des Spielautomaten wieder zu hören ist und nicht im Stimmengewirr untergeht. Ich bin so oft bei Pino, dass ich es gar nicht mehr höre, außerdem bin ich in einer norddeutschen Kneipe namens »Zapfhahn« mit zwei Flippern aufgewachsen, da kann mich kein Gedudel wirklich stören.

Im Fernseher läuft Fußball, übrigens auch ein Indikator der beginnenden touristischen Nebensaison: Die Serie A geht wieder los, meistens in der dritten Augustwoche. In dieser Saison ist Bologna gegen Udinese das erste Spiel, das Programmdirektor Pino anstellt, weil Pino als einer der wenigen Gradeser zu Udinese Calcio hält. Die meisten seiner Freunde sind Milanisti, Anhänger des AC Mailand, denn der Gradeser Mario David spielte lange für diesen Verein (und auch in der Nationalmannschaft), und darauf ist man mächtig stolz. Er war auch der zweite Italiener, der bei einer Weltmeisterschaft eine rote Karte bekommen hat – leider nur der zweite, um wenige Minuten nicht der erste –, bei der WM 1962 in Chile gegen die Gastgeber, ein Spiel, das als die »Schlacht von Santiago« in die Sportgeschichte einging. Zuvor hatte ihm ein Chilene mit dem Ellbogen die Nase gebrochen und dafür Gelb gesehen. Ein paar Spielzüge später schlug Mario (»ich konnte nicht anders«) zurück und sah Rot. Ja, es war ein Hauen und Stechen.

Mario war auch oft bei Pino, ich habe ihn noch kennengelernt, er verstarb 2009.

Ihr merkt schon: In der Nebensaison geht es viel um Fußball. Und das Spiel, das im Fernsehen läuft, geht 1:1 aus, ein Achtungserfolg für Udinese, das ja in der vergangenen Saison beinahe abgestiegen wäre und sich erst am letzten Spieltag retten konnte. Pino ist zufrieden, sein ganzes Gesicht besteht aus einem Grinsen. Auch weil mein Schwiegervater, der ihm gegenübersitzt, zum FC Bologna hält. Gianni, wie geschildert und wie immer ebenfalls in der Bank gegenüber, verhält sich beim verbalen Scharmützel nach dem Schlusspfiff wie der spanische Generalissimus Franco2 im Zweiten Weltkrieg, also »wohlwollend neutral«, und ich werde von Pino aufgefordert, mich neben ihn zu setzen.

Damit hat für mich die Nebensaison begonnen.

Das Leben ist gut.

Der Sommer wird resümiert

Alle reden vom Wetter, und Pino und die Gäste in der Bar tun es auch. Doch während es anderswo ein gefälliges Smalltalk-Thema sein mag, ist es auf einer Badeinsel wie Grado für fast alle fundamental, ja existenziell. Und gerade der letzte Sonntag im August, der ein finales Hurra der Hochsaison hätte sein können, wurde vom Zivilschutz wortwörtlich verhagelt. Allerta gialla, Alarmstufe 2, war auf den Wetterseiten zu lesen, und auf den Smartphones blinkten die Warnzeichen auf, als stünde der Russe vor der Tür. Und dann: strahlender Sonnenschein. Doch wegen der verheerenden Vorhersage: abgesagte Bootsausflüge und Restaurantbesuche, vorzeitige Abreisen aus den Hotels.

Was irgendwie gut passte, denn es war eine seltsame Saison, und bei Pino trifft man sich, um zu jammern und zu schimpfen, wie es nur Italiener können. Ab und zu gerät ein Glas ins Wanken, aber es wird immer wieder rechtzeitig von einem der alten Männer aufgefangen. Wenn es um die Nichtverschüttung von Wein geht, haben die Senioren Magie in den arthritischen Fingern.

Wie ihr euch vielleicht erinnern werdet, fielen im Jahr 2024 Karneval, Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten, wichtige Brückentage für den Grado-Tourismus, auf die beinahe frühestmöglichen Termine; Ostersonntag war bereits am 31. März. Die bange Frage der Gradeser: Würde um diese Zeit das Wetter schon mitspielen? Die Antwort: Nein, es spielte nicht mit. Nahezu alle Brückentage, sowohl die oben genannten flexiblen als auch die festen, waren kühl und verregnet, auch bei den Ärztetagen, einer österreichischen Traditionsveranstaltung mit mehr als vierhundert studierten Teilnehmern plus Familie, allesamt bella gente (übersetzt: zahlungskräftige Kundschaft), schüttete es durch.

Das Wetter war bis in den Juni sehr unterdurchschnittlich und kühl, die Hoteliers beklagten sich über den Gästeschwund. Dann kam der Juli, und es wurde plötzlich von 18 auf 38 Grad warm, was dann auch wieder zu viel war, so mancher flüchtete in die Berge. Pino schüttelt den Kopf. »So war es früher nicht«, sagt er. Mit seinen fünfundachtzig Jahren verkraftet er diese sbalzi di temperatura auch nicht mehr so gut.

Fast genauso wichtig wie das Wetter: Ein neuer Bürgermeister war installiert worden, von der eher linken Seite kommend. Wobei links und rechts in der Kommunalpolitik – und, um ehrlich zu sein, in ganz Italien – sehr relative Begriffe sind. Der neue Bürgermeister (von »links«) war beispielsweise vor ein paar Jahren der stellvertretende Bürgermeister von »rechts«.

Und dem neuen Bürgermeister, übrigens mein Nachbar vom vierten Stock, war aber auch gar keine Ruhepause gegönnt. Nur zwei Tage nach seinem Amtsantritt im Juni geriet das Ausflugsschiff »Audace«, das täglich zwischen Grado und Triest pendelt, in Seenot: Achtzig Menschen mussten gerettet werden. Zwei weitere Tage später brannte es im kommunalen Spaßbad am Strand. »Brand im Schwimmbad« klingt komisch, ich weiß – aber der Schaden belief sich auf 200.000 Euro. Dann ging es nur wenige Tage später weiter: Erst legte ein Stromausfall für volle sechs Stunden die Hälfte Grados lahm. Am Sonntag des EM-Finales im Juli zickte gegen 16.30 Uhr der Strom und floss nicht mehr, und zwar in Grado Pineta, Valle Goppion und auf allen Campingplätzen; betroffen waren mindestens sechstausend Personen. Klimaanlagen funktionierten nicht, Aufzüge fuhren nicht, Restaurants konnten keine Pasta zubereiten und Fernseher blieben schwarz. Nicht auszudenken, wenn Italien gespielt hätte. Erst um 22.30 Uhr gingen die Lichter wieder an, pünktlich zum Siegtreffer der Spanier.

Einem Stromausfall mag mancher vielleicht noch etwas Positives abgewinnen, er klingt nach Kerzenschein und familiärem Zusammenrücken, aber was ein paar Tage später über Grado zog, hatte dann nichts mehr von Kerzenschein-Romantik: Ein Hagelsturm samt Gewitter kam mit der Unerbittlichkeit eines alttestamentarischen Gottes über die Insel. Das Unwetter brach just zur movida um 21 Uhr los, als die Stadt voll war, die Restaurants und Bars gut besucht. Bloß gut, dass niemand von umherfliegenden Ästen oder Kaminabdeckungen getroffen wurde. Die Wettervorhersage war klipp und klar: Da rückt was Böses heran, hatten die Meteorologen gewarnt. So konnten die meisten Gastronomen die Gäste rechtzeitig nach innen verfrachten.

Der Hagel ging nicht über Grado nieder, wohl aber über die Ortsteile Boscat und Fossalon. Dort wurden Obst- und Gemüsegärten sowie Weinreben beschädigt. Im Golfclub riss der Sturm die Driving-Range auseinander. Auch die Straße zwischen Aquileia und Grado war von herabgestürzten Ästen übersät: Am nächsten Morgen wurde der Verkehr für die Aufräumarbeiten »wechselweise angehalten«, wie es in der Poesie der Verkehrsnachrichten heißt – so einige Reisende werden am An- und Abreisesamstag vor Wut ins Lenkrad gebissen haben.

Am Montag drauf verkündete der neue Bürgermeister die Erhöhung der TARI, und das betrifft auch die hier mitlesenden Zweitwohnungsbesitzer in Grado. Die TARI ist eine dieser vielen italienischen Steuern, die einen niedlichen Namen haben (des Autors Liebling ist die IMU, die Gemeindesteuer), dahinter verbergen sich die Tariffe Rifiuti, also die Abfallgebühren. Die werden nun für private Haushalte um flotte acht Prozent angehoben, weil es, so der Bürgermeister, wegen der vielen Umweltschutzauflagen wie beispielsweise der Mülltrennung nicht anders gehe. Die Opposition tobt, denn der Bürgermeister, so die Opposition, habe bislang zwei Beschlüsse gefasst – eine Erhöhung der Bezüge für sich und sein Team sowie die TARI-Erhöhung.

Erhöhung der Bezüge? Ja, der Bürgermeister verdient jetzt 6723 Euro brutto pro Monat, etwa 800 Euro mehr als zuvor. Laut den Wirtschaftsexperten in Pinos Bar sind das ziemlich genau 5000 Euro netto, und davon kann man in Grado schon sehr gut leben. Die Diätenerhöhung ist allerdings eine Direktive der Region, und auch die Mitglieder der Opposition hätten im Falle eines Wahlsiegs zugeschlagen, aber zugegeben: Gut sieht das nicht aus. Andererseits ist das ja das berühmte machiavellistische Prinzip: Ein Regent soll die Grausamkeiten sofort nach Amtsantritt und alle auf einmal begehen, die Wohltaten aber nach und nach ausstreuen.

Natürlich sind auch die kleinen und größeren Unglücke am Strand ein Thema bei Pino, etwa der tapfere Tourist aus Cervignano, der erfahren musste, dass gut gemeint fast immer das Gegenteil von gut ist. Er bemerkte im Meer nicht weit vom alten Strand zwei Mädchen, die erkennbar Schwierigkeiten hatten, es zurück zum Ufer zu schaffen – die Strömungen an der dortigen Mole können tückisch sein. Der Italiener warf sich in die Fluten, um die Mädchen zu retten. Bloß war er selbst bereits zweiundachtzig Jahre alt und geriet ebenfalls in Not. »Aus einem doppelten Problem wurde ein dreifaches Problem«, kommentierte die örtliche Tageszeitung mit etwas eigenwilligem Humor. Aber schmunzeln musste ich doch. Alles ging gut aus, Rettungsschwimmer und Boote waren rasch vor Ort, der Senior wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Nicht so glimpflich kam eine Frau aus Fiumicello davon, die auf der Höhe des Campingplatzes Al Bosco vom Steg fiel und sich dabei den Oberschenkel brach. Die Rettung war kompliziert, denn das Ende des Stegs ist mehr als zweihundert Meter vom Ufer entfernt, und die Retter mussten mit Trage und Dame ewig durch den Schlick waten.

Und gerade als die Retter mit der Rettung beschäftigt waren, passierte etwas äußerst Rätselhaftes: Eine Smartwatch schlug Alarm, dem Halter sei etwas Schlimmes passiert. Dreimal gelang die genaue Ortung, dreimal rückten Helfer aus, doch weder eine Uhr noch ein Mensch in Not wurden gefunden, glücklicherweise, aber merkwürdig war das Ganze schon. Hat sich jemand einen makabren Scherz erlaubt? Oder (entschuldigt, es ist die Fantasie des Autors) hat sich ein schweres Verbrechen ereignet, dessen Spuren von den Bösewichten gerade noch verwischt werden konnten, bevor die Polizei eintraf?

Und ganz schlimm erwischte es einen dreiundvierzigjährigen Italiener, der am Banco d’Orio kopfüber aus dem Boot ins seichte Wasser sprang und sich die Halswirbelsäule brach. Er wird wohl querschnittgelähmt bleiben – und ich dachte immer, das seien Horrorstorys, die einem die Eltern erzählen und in Wirklichkeit nie vorkommen. Bitte merkt es euch dringend, liebe Leserinnen und Leser: Das Wasser ist hier überall sehr, sehr flach. Im Zweifel bitte mit den Füßen oder Po voran springen.

Und dann ist da ja noch der Pennello oder die Alain-Delon-Rampe. Der beliebte steinerne Steg zwischen Hauptstrand und Uferpromenade ist seit dem Hochwasser vom November nicht mehr zugänglich, was Sonnenbadende sehr schade finden. Warum nicht? Weil es ein Problem der Zuständigkeiten (und damit der Geldtöpfe) gibt. Nodo competenze nennt sich das in Italien sehr anschaulich – Kompetenzknoten. Es fehlt zum Beispiel immer noch der Experte, der sich alles genauer anschaut und entscheidet, ob die Schäden nur oberflächlich oder doch strukturell sind. Einst war der Pennello der trubelige Mittelpunkt des Strandlebens, denn von hier legten die Wasserskifahrer ab; unter ihnen soll sich einmal auch Alain Delon befunden haben, wobei die Quellenlage da sehr dünn ist. Sicher ist, dass Fürst Rainier von Monaco einmal die casoni in der Lagune besucht hat, um seine Ruhe zu haben, aber das ist eine andere Geschichte.

Jedenfalls hieß es bald, die nuvola di Fantozzi, die »schwarze Wolke von Fantozzi«, schwebe über dem neuen Bürgermeister, eine komplizierte popkulturelle Referenz, die ich in einer Fußnote erkläre.3 Und weil Italiener sehr abergläubisch sind und gewissen Menschen durchaus nachsagen, das Unglück anzuziehen, ist das ein sehr unangenehmer Vorwurf, gerade für den höchsten Repräsentanten des Ortes.

Ihr seht: Der Sommer in Grado war ereignisreich und beschäftigt die Menschen in Pinos Bar auch noch im Winter. Denn der Sommer ist nun mal die Lebensgrundlage des Ortes.

Pino und der Esel

Ich habe in Grado zwei, drei gute Freunde, die lieber tot über ihrem Gartenzaun hängen würden, als je einen Fuß in Pinos Bar zu setzen. Das erstaunt mich sehr, denn ich halte sie, wie gesagt, für gute Freunde, und die Leidenschaft ihrer Ablehnung überrascht mich.4 Wenn ich nachfrage, können sie es selbst nicht so recht erklären. Sie finden Pinos Bar irgendwie schiach, ein österreichisches Wort, das mir gut gefällt, weil es genau das aussagt, nach dem es klingt. Ein bisschen schäbig, ein bisschen schmutzig, ein bisschen abgelebt.