12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Sechzig Tage und Nächte unter freiem Himmel Berge bedeuten für Ana Zirner Freiheit. Doch der engagierten Regisseurin bleibt zu selten Zeit für ihre Passion. Deshalb beschließt sie, allen Ballast abzustreifen und allein von Ost nach West die Alpen zu überqueren. Nur mit einem 35-Liter-Rucksack bepackt, begibt sie sich auf ihre selbst gelegte Route: knapp 2000 Kilometer vom slowenischen Ljubljana über Österreich, Italien und die Schweiz bis ins französische Grenoble. Packend und mit starker Stimme erzählt sie vom Glück, unter dem Sternenhimmel zu biwakieren. Wie sie beim Bergsteigen ihr Bewusstsein schärft und der Natur mit Respekt begegnet. Dass ihr die Berge in ihrer ruhenden Weisheit einen Platz zuweisen. Und was sie von den Menschen, die dort wohnen, über Mitgefühl und Demut lernt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.malik.de

Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Alpensolo« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Mit 44 farbigen Abbildungen und zehn Karten

Für Katalin, die in mir die Begeisterung für die Schönheit, die Aktivität und die Beobachtung gepflanzt hat

© Piper Verlag GmbH, München 2018

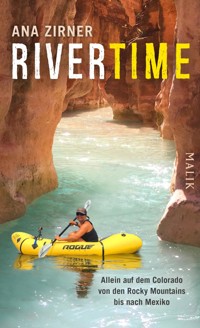

Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de

Coverabbildung: Susanne Schneider

Bildteilfotos: Ana Zirner

Karten: Marlise Kunkel, München

Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

((Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten))

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Übersichtskarte

Heller Stein, große Hitze, flirrendes Licht

Abschied

Listen und Zahlen

Oben ankommen

Durststrecke

Toleranz und Arroganz

Erholung für die Füße

Wie ein Seufzer der Erleichterung

Jeder Schritt tut gut

Wenn Glück sich verdoppelt

Verbundenheit

Die »Königsetappe«

Hinaus in die Welt

Aufrichtige Berge

Wertschätzung

Bergsteigerfamilie

Genügsamkeit

Aufgeschlossenheit

Schutz statt Komfort

Unzulänglichkeiten

Entfaltung überall

Gesunde Angst

Die Qualität der Langsamkeit

König Ortler

Zwangspause

Im Dialog

Verbindlichkeit

Ohne viele Worte

Grenzen

Geduld für Gegenwart und Stille

Mittel zum Leben

Eiszauber und durchgestylte Wege

Die Herausforderung der Bescheidenheit

Einsichten

Abwärts

Mein Ego und ich

Auszeit

Einfachheit

Farbenfrohe Erinnerung

Liebe in der Luft

Der Norm entsprechen

Ich packe das nicht

Nachbereitung

Die Etappen

Danke

Bildteil

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Übersichtskarte

Heller Stein, große Hitze, flirrendes Licht

Auf der Suche nach meinem Rhythmus im Kalkstein der Julier

In mir hüpft alles. Und obwohl ich heute noch keinen Kaffee getrunken habe, bin ich bereits hellwach. Das liegt an dem kalten Wasser des Bergsees, in dem ich bei Sonnenaufgang untergetaucht bin. Aber auch an diesem einen Satz, der wieder und wieder meine Magengrube kitzelt: »Es geht los.« Endlich! Doch als ich mich umschaue, wird mir klar: Es ist schon losgegangen. Ich bin längst mittendrin, und es liegen zwei strahlende und spannende Monate vor mir.

Ich stehe in einer knorrigen koča (Hütte) im Sieben-Seen-Tal des slowenischen Triglav-Nationalparks – unweit meines Schlafplatzes, den ich gerade erst verlassen habe. Die Stimmung ist noch müde, die Belegschaft lässt sich von den vielen Leuten, die in einer Schlange auf ihren Kaffee warten, nicht stressen. Vor mir drei französische Pfadfindermädchen, die ihr Kleingeld zählen und sich dann doch nur einen Tee leisten. Hinter mir zwei ältere Österreicher, anscheinend Kletterer, die etwas muffelig und ungeduldig wirken und sich hier offenbar fehl am Platz fühlen. Draußen vor der Hütte ein wunderschöner Morgen, rosa und frisch. Meine Aufregung legt sich langsam, und ich atme tief ein und aus.

Trotzdem. Erst mal brauche ich einen Kaffee. Wie wird es mir in den nächsten zwei Monaten wohl ohne meine tägliche Dosis Koffein am Morgen ergehen? Werde ich mich daran gewöhnen? Hätte ich doch die kleine Kaffeemaschine mitnehmen sollen? Wie viele Gramm zusätzlich wären das noch mal gewesen? Ach, egal. Ich trinke eben immer dann Kaffee, wenn ich an einer Hütte vorbeikomme. Schließlich sind das hier die Alpen, und da gibt es überall Hütten. So wie hier: Es fängt also gut an. Ich nehme freudig die dampfende Tasse entgegen und setze mich draußen auf die Terrasse. Es ist noch früh, aber viele Wanderer brechen schon auf. Bin ich spät dran? Hätte ich vielleicht noch früher aufstehen sollen? Ich will mich beeilen, trinke schnell einen Schluck und verbrenne mir die Zunge. Also pusten, warten und pusten. Dabei schaue ich hinüber zum See, über dem ein feiner Nebelschleier hängt, der sich ganz sachte bewegt. Der Nebel hat Zeit. Der See ruht. Beide brauchen keinen Kaffee. Ich beneide sie um ihre Ausgeglichenheit.

Vor einem halben Jahr kam mir zum ersten Mal die Idee, diese Tour zu machen. Ich wusste, dass ich im Sommer beruflich eine Pause einlegen würde, und auch, dass ich endlich mal wieder länger in die Berge wollte. Zu Hause an meiner Wand hing eine große Alpenkarte. Nach einem frustrierenden Arbeitstag schaute ich lange auf diese Karte und stellte mir vor, wo ich jetzt überall sein könnte. Mit Pins markierte ich schließlich die Bergregionen, in die ich schon immer mal wollte. Es war ein klassischer Anfall von Fernweh oder der Versuch, ebendieses zu beruhigen. Als ich am nächsten Morgen vor den Pins stand, entdeckte ich, dass sie eine Linie bildeten. Von Ost nach West. Mir wurde recht schnell klar: Das mache ich. Ich verbinde die Punkte miteinander und gehe das alles zu Fuß.

Seit diesem Tag im Februar habe ich Bücher und Tourenbeschreibungen gewälzt, mir Karten geliehen und studiert und nach und nach mithilfe eines GPS-Programms meine Route gelegt. Von Punkt zu Punkt konnte ich feststellen, wie viele Höhenmeter, Kilometer und daraus errechnete Stunden ich jeweils einplanen musste. Da ich gern draußen schlafe, ohne Zelt, einfach unter freiem Himmel, suchte ich außerdem nach möglichen Schlafplätzen, wobei ich immer darauf achtete, dass Wasser in der Nähe war. Soweit das aus der Karte ersichtlich war, wählte ich flache Plätze aus, die Schutz vor Wind boten und bei denen es vielleicht sogar einen Unterstand oder eine Biwakhütte in der Nähe gab.

Da es neun Pins waren, die jeweils eine Region bezeichneten, und weil mir die Zahl Neun einfach sehr gut gefällt, habe ich die Tour in neun Etappen unterteilt. Zudem fand ich für jede Etappe ein Thema, das mich unterwegs begleiten und beschäftigen sollte. Inspiriert wurden sie von den Formen der jeweiligen Gebirge, die ich bisher nur von Fotos kannte. Oder von einer Fragestellung, die mich schon länger begleitete und der ich in Ruhe auf den Grund gehen wollte. Manche Themen, wie beispielsweise »Geduld«, kamen auch einfach aus der Voraussicht, dass ich sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Tour gut brauchen könnte.

Parallel zur Routenplanung begann ich mit einer gezielten körperlichen Vorbereitung. Ich trainierte intensiver, ging längere Touren mit zunehmend schwerem Rucksack, um meine Kondition zu steigern. Außerdem stellte ich meine Füße auf die Belastung ein, indem ich viel barfuß lief und auch barfuß wandern ging, wodurch ich die kleine Fußmuskulatur trainierte, was wiederum Verletzungen vorbeugt.

Obwohl ich es gewohnt war, ohne Begleitung unterwegs zu sein und zu biwakieren, bekam das Alleinsein mit diesem langen Projekt vor Augen eine neue Bedeutung, und ich stellte mir in meinen Vorbereitungsnächten draußen oft brenzlige Situationen vor – vom Wetterumschwung über den Verlust der Orientierung oder einzelner Ausrüstungsgegenstände bis hin zu verschiedenen Verletzungen – und wie ich damit umgehen würde.

Vor diesem Hintergrund war es wichtig und nützlich, mir gezielt Wissen anzueignen, das ich unterwegs brauchen könnte. So habe ich von einem befreundeten Bergführer, einem harten Hund, der früher bei der Armee war, Erste-Hilfe-Tipps bekommen. Denn die Selbstversorgung von Verletzungen abseits der Zivilisation stellt einen vor ganz andere Herausforderungen.

Da ich mich bereits bewusst und gesund ernähre, musste ich mich hier nicht groß umstellen, habe aber viel darüber nachgedacht, wie es mir wohl unterwegs gelingen würde, ausgewogen und ausreichend zu essen. Ich habe mehrere gut transportable und haltbare Lebensmittel ausprobiert und berechnet, wie viele und welche Nährstoffe ich während meiner Wanderung brauchen würde. Allerdings sah mein Plan vor, fünf verschiedene Länder zu durchqueren, deren kulinarische Eigenheiten ich mir natürlich nicht entgehen lassen wollte. In Slowenien, Österreich und Italien wollte ich das dichte Hüttennetz nutzen, um einmal am Tag warm zu essen. Dadurch ließ sich einiges an Gewicht im Rucksack einsparen. In der Schweiz und später in Frankreich wollte ich mir am Berg hin und wieder selbst etwas kochen, um unabhängiger von den Hütten zu sein, die zu dem Zeitpunkt schon vielerorts geschlossen sein würden.

Erst im letzten Monat vor meinem Aufbruch ging es dann um die konkrete Logistik. Ich hatte neben ein paar tollen Ausrüstungssponsoren glücklicherweise mit Sport Conrad einen Partner gefunden, von dem mir auch sehr wertvolle infrastrukturelle Hilfe zugesagt wurde. So haben wir vereinbart, dass ich unterwegs an vier Punkten per Post Lebensmittelnachschub, ab der Schweiz dann auch gefriergetrocknete Menüs und gegebenenfalls auch zusätzlich benötigte Ausrüstung erhalten würde.

Die Wahl der Kleidung und Ausrüstung sowie das konkrete Packen selbst waren für mich als Equipment-Nerdin und Gramm-Fetischistin eine wahre Freude. Alles wurde gewogen, verglichen, getestet und schließlich auch zur Probe ein- und ausgepackt. Am Ende war ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich einen perfekt gefüllten Rucksack habe.

Schließlich habe ich einen Blog aufgesetzt, um unterwegs meine Erlebnisse zu dokumentieren. Ein Tagebuch aus Papier war mir einerseits zu schwer. Andererseits würden so meine Familie und Freunde nachlesen können, wie es mir geht. Und ich müsste mich nicht schlecht fühlen, wenn ich länger mal nicht bei ihnen anriefe. Ein weiterer Grund für den öffentlichen Blog war für mich die Herausforderung, für einen größeren Kreis von Menschen entsprechend genauer und reflektierter schreiben zu müssen als in einem Tagebuch. Nur so könnte bei ihnen eine realistische Vorstellung meiner jeweiligen Umgebung und Situation entstehen, und vielleicht sogar das Gefühl, mit dabei zu sein.

Das Einzige, was jetzt noch organisiert werden musste: dass all mein Hab und Gut während der angesetzten zwei Monate sicher in einem Container verstaut wurde. Da ich sowieso aus meiner alten Wohnung ausziehen musste, bot sich das natürlich an. Und wie glücklich war ich, als ich dann auch noch kurz vor meiner Abreise eine Zusage für eine neue Wohnung bekam, in die ich nach meiner Rückkehr würde einziehen können. Damit standen endgültig alle Zeichen auf go.

Ja, und nun bin ich hier, und es passiert tatsächlich. Ich sitze auf der Terrasse der koča und bin einfach dankbar. Dankbar, dass es endlich losgeht. Dankbar, dass ich mir dafür Zeit nehmen kann.

Die ersten Schritte sind bereits gegangen. Ich trinke ein paar Schlucke und lasse den gestrigen Tag, der mir mittlerweile wie ein Traum vorkommt, Revue passieren.

Abschied

»Bis in zwei Monaten dann, auf der anderen Seite …«, sage ich zu meinem Vater, und wir umarmen uns fest. Der Satz kommt mir unwirklich vor, fast wie ein Scherz. Ich habe es eilig, die ersten Schritte zu machen, um der seltsamen Situation eines Abschieds zu entfliehen, von dem ich noch nicht weiß, was er bedeutet und wohin und wie weit weg er mich führen wird. Es gibt nur diesen abstrakten Vorsatz, die Alpen von Ost nach West zu überqueren. In den letzten Wochen und Monaten habe ich das so oft gesagt, dass es sich für mich schon fast abgedroschen und trocken anfühlte. Jedenfalls ganz anders als dieser sehr konkrete und steinige Wanderweg unter meinen Füßen jetzt und die blühenden Wiesen und Wälder um mich herum.

Ich drehe mich um und muss schlucken. Mein Vater steht da und winkt. Wie immer hat er das Gewicht auf ein Bein verlagert, seine Füße stecken in Bergschuhen, die er extra angezogen hat, um mich noch ein kleines Stück zu begleiten. Er hält den Kopf leicht schräg, und sein Arm gleitet langsam durch die Luft. In der Geste liegt so viel Liebe und gleichzeitig diese mir so vertraute Sensibilität, die manchmal fast an Unsicherheit grenzt. Ich denke daran, wie viel Sicherheit mir hingegen ebendiese Hand als Kind gegeben hat, wenn er sie mir liebevoll auf den Kopf oder bei Schmerzen auch heilend auf den Bauch gelegt hat.

Ich glaube, er lächelt, aber ich kann es jetzt schon fast nicht mehr sehen. Es ist seltsam, wie er mit jedem Schritt, den ich mich von ihm entferne, immer kleiner wird. Er wird jetzt allein wieder ins Auto steigen und den ganzen langen Weg zurückfahren. Die Vorstellung versetzt mir einen kleinen Stich, und ich hoffe, er hält an, wenn er müde wird, macht genug Pausen und fährt vorsichtig.

Ich zwinge mich, auf den Weg vor mir zu schauen und einen Fuß vor den anderen zu setzen. Das Wetter ist angenehm, und der Weg relativ leicht. Während ich stundenlang grüne Wiesen, satte Wälder und saftige Täler durchschreite, hänge ich gedanklich noch in den letzten Tagen fest, an denen es so viel zu klären und zu organisieren gab. Nur manchmal reißt mich die Schönheit der Landschaft aus meinen Gedanken heraus, wenn unvermittelt kleine Hütten auftauchen. In ihrer Einfachheit und Abgeschiedenheit wirken sie sehr einladend. Ich höre fröhliche Stimmen von Urlaubern, die diese Häuschen gemietet haben. Aber schon eine Biegung des sich in Schleifen windenden Pfads weiter ist es, als wäre da nie etwas gewesen.

Gegen 21 Uhr erreiche ich den Dvojno Jezero. Jezero ist Slowenisch und bedeutet »See«. Es ist ein Wort, das mir hier noch oft begegnen wird. An diesem See soll also mein erster Schlafplatz liegen. Es ist ein Vier-Sterne-Biwak oder, besser gesagt, ein Tausend-Sterne-Biwak, wie ich feststelle, als es dunkel wird. Der Platz ist ruhig, aber nah genug an einer Hütte gelegen, um am nächsten Morgen einen Kaffee zu bekommen.

Ich schlafe schnell ein, wache allerdings nachts immer wieder mit Fragen auf, die mir durch den Kopf schwirren. Habe ich wirklich alles dabei, was ich brauche? Habe ich während meiner Vorbereitung an alles gedacht? Wem hätte ich noch schreiben sollen? Jedes Mal, wenn ich die Augen aufmache, blicke ich in diesen unendlich weiten Sternenhimmel über mir, der mich etwas beruhigt. Was für ein strahlendes und funkelndes Willkommen für mich hier oben.

Listen und Zahlen

Ich bringe meine Tasse zurück in die Hütte. Der Rucksack fühlt sich heute schwerer an als gestern, und mein Oberarm, der von der viel zu späten Zeckenimpfung ganz blau ist, tut weh. Doch ich will los, will rauf, will physische Leistung erbringen und heute nicht nur auf den Gipfel des Kanjavec, sondern im Anschluss auch noch auf den dahinter liegenden Gipfel des Triglav steigen.

Anfangs zieht sich der Weg leicht ansteigend durch das Sieben-Seen-Tal. Je höher ich komme, umso heller wird es. Der Kalkstein löst die Wiesen und Bäche ab, es wird immer trockener und auch immer heißer, denn es ist eindeutig Anfang August, also Hochsommer. Ich gehe schnell und versuche, meinen Atem zu kontrollieren. Rhythmus ist das Thema dieser Etappe, aber auch wenn ich mich um eine regelmäßige Atmung bemühe, die mit meinen Schritten korrespondiert, so richtig gut gelingt mir das noch nicht.

Innerlich bin ich zudem in einem Pragmatismus gefangen, der für mich im Alltag häufig ein Dauerzustand ist. In meinem Kopf erstelle ich eine Liste mit allem, was ich in den letzten Tagen nicht mehr geschafft habe, wem ich noch schreiben, was ich noch herausfinden muss. Ich frage mich, warum sich der GPS-Track auf meiner hochleistungsfähigen Uhr nicht anzeigen lässt, drücke viel darauf herum und checke immer wieder, wie viele Höhenmeter und Kilometer ich bis jetzt zurückgelegt habe und ob ich damit zeitlich in meinem Leistungsvorsatz liege. Mit einer gewissen Dringlichkeit frage ich mich, wann ich das nächste Mal genug Internet haben werde, um weitere Funktionen meiner Uhr zu recherchieren. Darüber hinaus kalkuliere ich, wie viele Fotos ich mir am Tag »erlauben« will, damit ich am Ende der Tour nicht vor über tausend Fotos sitze.

Mein Kopf ist voller Zahlen, voller Rechnungen über Dinge, die anscheinend noch mein Leben bestimmen. Immer wenn ich stehen bleibe und mich umsehe, wird mir klar, dass ich noch in keiner Weise in den Bergen angekommen bin. Obwohl ich davon ausgehe, dass ich mein Listenhirn hier oben irgendwann stummschalten kann, macht mich diese Erkenntnis nicht ruhig, sondern noch ungeduldiger. Einzig die Erinnerung an die Yogasession und das Untertauchen im See heute Morgen gibt mir Hoffnung, dass mich hier in den nächsten Wochen Ruhe erwartet.

Am Zeleno Jezero, laut Karte dem letzten der sieben Seen und überhaupt das letzte Wasser vor einer langen Durststrecke, mache ich eine kurze Pause. Ich lege das Schlauchende meines Filters in den See und pumpe die kühle Flüssigkeit in die Flasche. Dabei freue ich mich über die Technik dieses kleinen und leichten Teils, das es mir erlaubt, innerhalb von einer Minute ohne viel Aufwand einen Liter Wasser zu filtern. Wahrscheinlich wäre es auch ohne Filtern trinkbar. Bei Tagestouren mache ich mir da meist keinen Kopf. Aber für eine lange Tour wie diese habe ich beschlossen, kein Risiko einzugehen.

Als ich weitergehe, trifft mich die Einsicht, dass ich heute Morgen zu spät losgegangen bin. Die Sonne knallt vom Himmel, wird vom weißen Kalkstein reflektiert, und alles kommt mir in dieser Hitze doppelt so anstrengend vor. Der Rucksack ist schwer, mein geimpfter Oberarm pulsiert, ich habe einen metallischen Geschmack im Mund. Ist das vom Wasser oder vom Schwitzen?

Darüber hinaus komme ich mir so plump und kraftlos vor, dass es meinem Selbstwertgefühl zu schaffen macht. Im steilen Anstieg durch das Geröll drängen sich auch noch Kopfschmerzen auf, und mir läuft der Schweiß übers Gesicht. Ich beiße die Zähne zusammen, verbiete mir schlechte Laune. Schließlich ist es wunderschön hier oben, da will ich mich nicht beklagen, das gehört sich nicht.

Es sind noch ein paar andere Wanderer unterwegs, und mir fällt auf, dass es hier unüblich zu sein scheint, sich zu grüßen, so wie ich das aus den österreichischen Bergen gewohnt bin. Oder macht den Leuten hier einfach die enorme Hitze zu schaffen? Ob ich auf sie genauso grimmig wirke wie sie auf mich? Ich spüre, dass ich verspannt bin, dass jeder Vorsatz, das hier »verdammt noch mal« zu genießen, eher kontraproduktiv ist. Also versuche ich mich in Ironie – und das hilft ein bisschen. Die verschlossenen Gesichter der entgegenkommenden Wanderer motivieren mich regelrecht dazu, sie geradezu euphorisch zu grüßen, und ich schmettere ihnen manchmal schon von Weitem ein übertrieben fröhliches »dober dan«, »guten Tag«, entgegen. Die Reaktion ist meist ein überraschtes Aufblicken, dem nach einem Moment der Irritation ein leiser Gegengruß folgt.

Zwischen ein paar Felsblöcken in der Steinwüste mit dem passenderweise sehr trocken klingenden Namen Hribarice baue ich mir schließlich mithilfe meines Biwaksacks einen unbequemen Schattenfleck und döse eine Weile, um meinen Kopf zu beruhigen. Auch wenn ich Lust hätte, meine Wasserflasche leer zu trinken, ermahne ich mich, sparsam zu sein, und ärgere mich zum ersten Mal, dass ich keine zweite Flasche dabeihabe. Außerdem plagt mich eine seltsame Sorge. Ich will nicht, dass mich jemand so sieht. Es ist mir peinlich, und ich habe Angst vor einem abwertenden Urteil über mich. Das Gelände ist schließlich nicht technisch anspruchsvoll, und mein Schlappmachen kommt mir deswegen unverhältnismäßig vor.

Auf diese Erkenntnis folgt gleich darauf die Frage, warum mir die Meinung von jemandem, den ich nicht einmal kenne, so wichtig ist. Mir ist zu heiß, um weiter darüber nachzudenken, und ich vertage die Auseinandersetzung mit meinem fremdgesteuerten Selbstwertgefühl. Stattdessen schaue ich auf die Uhr und beschließe weiterzugehen.

Oben ankommen

Als ich endlich auf dem Gipfel des Kanjavec stehe, geht es mir schlagartig besser. Es ist, als würde eine bleierne Last von mir abfallen. Nicht nur die Weite der Landschaft wirkt in mich hinein, auch das Gipfelgefühl darf ich zum ersten Mal auf dieser Tour erleben.

Es ist immer wieder erstaunlich, dass ein Gipfel diese Gleichzeitigkeit von Erleichterung und innerer Erhebung auslösen kann. Das liegt vermutlich daran, dass man dort oben deutlicher spürt, aus eigener Körperkraft etwas Großes geschafft zu haben, weil man auch physisch auf dem höchsten Punkt steht. Parallel dazu wird angesichts der umliegenden Berge die eigene Kleinheit überdeutlich, und man kann sich als Mensch auf wohltuende Weise in ein Verhältnis zur Welt setzen. Man erfährt die Perspektiven von Innerem und Äußerem, von Klein und Groß und ist als Teil des Ganzen in diese Welt eingebunden. In mir löst das ein wohliges Gefühl von Ruhe und Sicherheit aus.

Direkt gegenüber von mir liegt klar und mächtig der Triglav, alles um mich herum scheint zu strahlen. Die Mittagshitze ist vorüber, und die hellen Farben wirken überraschend befreiend auf mich. Deshalb beschließe ich, die Besteigung des Triglav auf morgen zu verschieben. Ein Gipfel pro Tag erscheint mir jetzt ausreichend, und da, wo vorher Ehrgeiz war, kommt langsam das Bedürfnis auf, mit diesen kostbaren Erlebnissen sparsam umzugehen. Worum geht es denn? Wem muss ich hier etwas beweisen? Wer sagt mir, dass ich das heute noch schaffen muss?

Ich nehme diese erste Lektion dankbar an. Vielleicht ist sie mein erster Schritt in Richtung Rhythmus. Meines eigenen Rhythmus. Ich schultere den Rucksack und mache mich an den Abstieg, während ich weiter über das Thema nachdenke.

Rhythmus bedeutet Gleichmaß, bedeutet Fließen. Also geht es für mich darum, hier oben in einen gleichmäßigen Fluss zu kommen. Zum ersten Mal wird mir klar, was für eine große Herausforderung ich mir mit diesem Thema ausgerechnet bei der ersten Etappe vorgenommen habe. Es war ein Trugschluss, zu glauben, dass der Rhythmus sich als Erstes einstellen werde. Rhythmus ist schwer. Rhythmus braucht Zeit.

Unbewusst hat da in der Vorbereitung vielleicht mein Ehrgeiz herumgetönt, für den die innere Gleichmäßigkeit ein ebenso hohes Ziel ist wie die außerordentliche sportliche Leistung. Ich denke daran, wie ich in den meisten städtischen Yogastudios, in denen ich bisher war, das Gefühl nicht loswurde, dass der Ehrgeiz, »richtig« zu üben und »richtig« zu meditieren und dabei noch gut auszusehen, die eigentlich ersehnte Ruhe unmöglich machte. Was für eine Diskrepanz, dass wir uns mit unserem Bedürfnis nach Effizienz in der Entspannung eigentlich selbst im Weg stehen. Wir sind eben nicht gut darin, einfach zu sein, ohne zu werten. Zumindest ich bin es nicht.

Vor einiger Zeit habe ich entdeckt, dass ich Yogaposen, bei denen viel Balance gefordert ist, besonders dann »gut« kann, wenn ich mich auf nichts als auf die Pose selbst und meinen Bodenkontakt konzentriere, also meine Erdung. Sobald ich mich frage, ob ich es »richtig« mache, wie lange ich die Pose wohl noch halten kann oder wie es von außen aussieht, fange ich an zu wackeln. Welch schöne Bestätigung meines Körpers, der mir damit sagt, dass ich ihm ganz vertrauen soll und dass er mich hält, wenn ich es tue.

Durststrecke

Am nächsten Morgen verharre ich mit Blick auf den rosa gefärbten Sonnenaufgang lange in der Yogapose »Baum« und spüre die Wurzeln, die von meinem Fuß aus tief in den Boden zu reichen scheinen. Ich empfinde dieses Bild nicht als spirituell, sondern als ungemein physisch und konkret. Ich stehe aufrecht, gerade, atme ruhig. Erst später merke ich, dass ich in diesem Moment begonnen habe, hier oben anzukommen. Die Wurzeln bleiben mir, und ich verspreche, sie, so gut ich kann, zu pflegen.

Heute geht es ordentlich zur Sache, und um sieben Uhr morgens mache ich mich auf den Weg. Unterwegs begegnen mir Freya und Daniel, eine Lehrerin und ein Biologe aus Tübingen, die mir auf Anhieb sympathisch sind. Wir beschließen, gemeinsam auf den Triglav zu gehen, und ich freue mich über die Gesellschaft. Die beiden können genießen, und das gefällt mir. Immer wieder bleiben wir stehen, um bewusst und in Ruhe die Schönheit des Kalksteins um uns herum bewundern zu können. Die weiße Weite kann schließlich auch in meinem Kopf die Zahlen verdrängen. Denn hier geht es nicht um Leistung oder um Geschwindigkeit, nicht einmal um Können. Hier, und das ist für Freya und Daniel selbstverständlich, geht es darum, einfach in den Bergen zu sein und sie mit all ihrer Kraft zu erleben.

Gemeinsam erreichen wir noch am Vormittag den Gipfel des Triglav (oder Triglau, wie die Slowenen es aussprechen). Es heißt, als wahrer Slowene müsse man mindestens einmal im Leben auf den höchsten Berg des Landes gestiegen sein. Offensichtlich sind heute viele wahre Slowenen hier, und nach einem kurzen Fotostopp machen wir uns deshalb schon wieder auf den Weg.

Bald ist es so heiß, dass das Gehen anstrengend wird. Weit und breit ist kein Wasser in Sicht, und obwohl ich mir heute aus dem spärlich tropfenden Wasserhahn einer Hütte mit dem Wasserfilter noch eine zweite Flasche aufgefüllt habe, ist jetzt schon absehbar, dass es wieder zu wenig ist. Ich denke an heute Morgen, als ich meinen »Wurzeln« versprochen habe, mich um sie zu kümmern, und ich entschuldige mich schon mal bei ihnen für das mangelnde Gießen und die anschließenden Strapazen.

Unterhalb des Gipfels gehen wir nach Südwesten und durchqueren imposante Steinfelder. Als wir zurückschauen, bietet uns die Nordwand des Triglav einen atemberaubenden Anblick. Mit 1500 Meter Höhe und 3000 Meter Breite ist diese Wand so unfassbar groß, dass uns die Worte fehlen. Wir schweigen eine Weile geradezu andächtig, und ich genieße es, diesen Moment mit Freya und Daniel zu teilen.

Ein paar Schritte weiter begegnen uns zwei Männer, die mit Pinsel und Farbtopf gerade dabei sind, die Wegmarkierungen aufzufrischen. Daniel spricht Slowenisch und kommt mit ihnen ins Gespräch. Er übersetzt, dass es sich um Vater und Sohn handele, die hier schon seit vielen Jahren in dem steilen und nicht ungefährlichen Gelände gemeinsam die Wege markierten. Der Jüngere malt den roten Punkt, und der Ältere, der ihm nachsteigt, ergänzt dann den weißen Kreis darum herum.

Der Abstieg zum Luknja (dem »Loch«) hat es in sich, über 1000 Höhenmeter geht es recht steil bergab. Was in Österreich gut und gern als B- oder sogar C-Klettersteig gesichert wäre, ist hier kaum markiert, geschweige denn seilversichert. Die Kletterei macht mir zunächst Spaß und bietet eine willkommene Abwechslung, fordert aber auch ordentlich Konzentration und Trittsicherheit. Das Ausbalancieren des Rucksacks, an den ich mich noch nicht ganz gewöhnt habe, kostet in dem steilen Terrain zusätzliche Kraft. Außerdem macht mir die andauernde Hitze zu schaffen, und im Bewusstsein des geringen Wasservorrats fühlt sich der Weg noch länger an.

Im Luknja trinke ich schließlich meinen letzten Schluck. Ich weiß, dass das kein gutes Zeichen ist, denn ich habe noch eine Menge Strecke und Höhenmeter vor mir. Freya und Daniel haben ebenfalls Durst und wollen ins Tal absteigen, wo wir auf der Karte eine Quelle gesehen haben. Da ich heute auf jeden Fall noch weitergehen möchte, müssen wir uns also hier verabschieden. Mir fällt das gar nicht so leicht, denn ich habe die beiden in der kurzen Zeit lieb gewonnen und hätte Lust, noch länger mit ihnen unterwegs zu sein. Wir tauschen unsere Kontaktdaten aus, und ich gebe ihnen den Link zu meinem Blog. Als wir uns fest umarmen, bin ich mir sicher, dass wir uns einmal wiedersehen werden.

Eine Stunde lang ruhe ich mich im Schatten eines Felsblocks aus. Währenddessen tape ich meine Ferse, die kurz vorher im letzten Abschnitt des Klettersteigs angefangen hat zu jucken, was ein erstes Anzeichen für eine Blase ist. Indem ich auf die gut gelüftete und trockene Haut faltenfrei ein großzügiges Stück Leukotape klebe, vermeide ich, dass die Haut weiterer Reibung ausgesetzt wird. Seit Jahren schwöre ich zur Vorbeugung gegen Blasen auf diese Taktik. Seitdem habe ich nicht ein einziges Mal in neuen Bergschuhen Blasen gehabt.

Eine kleine Familie, die in der Zwischenzeit zum Luknja aufgestiegen ist und jetzt wieder ins Tal geht, schenkt mir einen halben Liter Wasser, über den ich mich riesig freue. Sparsam trinke ich einen Schluck und steige dann mit neuer Energie auf der anderen Seite des Luknja rund 500 Höhenmeter auf und gleich darauf wieder ab. Wenig später ist mein Durst genauso groß wie vorher, und ich trinke den halben Liter aus. Aber auch hier findet sich weit und breit keine Quelle, nicht einmal ein Tropfen Wasser. Eine Stunde später habe ich wummernde Kopfschmerzen, und mein kleiner Dehydrationstest bestätigt mir, was ich schon weiß: dass ich die Länge und den Schwierigkeitsgrad der Strecke bei dieser Hitze unterschätzt habe. Denn als ich mit zwei Fingern auf dem Handrücken eine Hautfalte nach oben ziehe, bleibt diese hartnäckig stehen, anstatt sich schnell zu glätten. Ich bin also ziemlich dehydriert.

Aber gleichzeitig wird mir bewusst, dass es nichts hilft, mir darüber zu viele Gedanken zu machen, geschweige denn mich über mich selbst zu ärgern. Schließlich muss ich vorwärtskommen, und der Gedanke, dass ich irgendwann auf Wasser stoßen werde, treibt mich an. Ich kratze also meine verbliebenen Kräfte zusammen und setze mechanisch – aufmerksam, aber mit leerem Kopf – einen Fuß vor den anderen. Dabei fühle ich mich grau und schwer und nehme meine Umgebung kaum mehr wahr. Ich sehe nur noch den jeweils nächsten Schritt. Ab und zu werfe ich einen abschätzenden Blick auf den Weg vor mir. Seit neun Stunden bin ich nun unterwegs, und ich habe noch nicht einmal zwei Liter Wasser getrunken …

Wie es meine Karte versprochen hat, sehe ich von der nächsten Scharte aus endlich tief unten einen kleinen See blitzen. Als ich ihn erreiche, ist das Wasser gefühlt das Beste, was ich je getrunken habe. Ich ermahne mich, behutsam zu trinken, wie man es bei einer Dehydration tun soll, um den Körper nicht zu überfordern. Dass ich das Wasser filtere, hilft mir dabei, langsam zu machen. Lange sitze ich so da, trinke immer wieder ein paar Schlucke und genieße diese einfache, aber wichtige Beschäftigung. Und mit jedem Schluck lässt das Gefühl nach, dass sich alles in mir zusammenzieht. Wie eine vertrocknete Blume nach dem Gießen blühe ich langsam, aber stetig wieder auf. Mit der Kraft gewinne ich auch meine Farben zurück. Wo sich vorher alles grau angefühlt hat, kommen jetzt wieder Grün- und Blautöne in meiner Wahrnehmung an. Noch nie habe ich mich selbst so deutlich als Organismus mit einem ganz einfachen physischen Bedürfnis empfunden.

An Rhythmus habe ich heute kaum gedacht. Hitze, Durst und Erschöpfung haben mir das Nachdenken erschwert. Auch die Landschaft, die Wege und Steige im Triglav boten wenig Möglichkeit für Gleichmaß. Streckenweise ging es eben über Felsplatten oder durch Geröllfelder, dann war da plötzlich eine fordernde Kletterei, gefolgt von einem unschlagbaren Ausblick wie dem auf die Nordwand des Triglav. Ein steiles Stück im Zickzack durch rutschiges Gelände, ein Steinbock, der rennend einen kleinen Steinschlag auslöste, und gleich darauf hinab durch einen ungesicherten Steig. Es waren erschwerte Bedingungen für die Rhythmussuche.

Erfrischt steige ich vom See aus noch ein Stück bergauf, um näher an den Sternen zu sein. Ich finde einen wunderschönen Schlafplatz auf einer hohen Wiese, windgeschützt und gemütlich, zwischen großen weißen Felsbrocken. Nachdem ich, inzwischen im hellen Mondlicht, etwas Schafdreck weggeräumt habe, lege ich mich in meinen Schlafsack und schaue hinauf in die Sterne.

Insgesamt war ich heute über zwölf Stunden unterwegs, und obwohl mich tiefe Müdigkeit übermannt, macht mich das sehr zufrieden. Noch während ich versuche, den Tag Revue passieren zu lassen, schlafe ich ein. Das Bild, das ich mit in die Nacht und in meine Träume nehme, ist plätscherndes Wasser. Das Element zieht mich in seinen Bann und lässt mich nicht mehr los.

Zunächst schlafe ich tief und schwer, später immer unruhiger. Irgendwann träume ich von einem Wasserfall, der sich weit über mir die Felsen hinunterstürzt. Das Wasser plätschert erst bedrohlich laut, dann immer freundlicher. Der Tiefschlaf löst sich allmählich von mir, und als ich nur noch im Halbschlaf döse, höre ich deutlich, dass es weiterhin plätschert. Kurz denke ich, dass ich verrückt geworden bin. Dann drehe ich den Kopf zur Seite und öffne die Augen. Knapp neben meinem Schlafsack steht majestätisch im Mondschein ein stämmiger kleiner Steinbock. Und pisst. Ich zucke zusammen, rolle mich im Schlafsack von ihm weg, weil ich Sorge habe, dass er mich trifft. Ungerührt schaut er mich kurz an und verschwindet dann ganz ruhig und mit fast arrogantem Schritt hinter einem der Felsen. Ist das gerade wirklich passiert? Halluziniere ich? Ich trinke einen großen Schluck Wasser, und in dem Moment macht mir meine Nase unmissverständlich klar, dass das keinesfalls Einbildung war.

Ich stehe auf und gehe ein paar Schritte in die Richtung, in die der Steinbock verschwunden ist. Er wartet hinter der nächsten Biegung und dreht sich zu mir um, als wollte er mir sagen: »Ja, das ist halt mein Berg.« Wir schauen uns an, und ich taufe ihn Igor. Dann winke ich noch kurz und kehre zu meinem Schlafplatz zurück. Auch Igor geht weiter seiner Wege. Glücklicherweise hat der gelbe Wasserfall meinen Schlafsack nicht getroffen. Es wäre vermutlich schwer, den Gestank unterwegs wieder auszuwaschen …

Jedenfalls bin ich jetzt wach. Grinsend liege ich im Schlafsack und kann kaum fassen, was da gerade passiert ist. Schon in den letzten Tagen hatte ich immer mal wieder sehr nahe Begegnungen mit den wilden Jungs, die hier zahlreich vertreten sind. Steinböcke sind die Helden der Berge und zudem unglaublich gute und elegante Kletterer. Außerdem haben sie ein erstaunliches Selbstbewusstsein, auch Menschen gegenüber. Man täuscht sich, wenn man denkt, ein Steinbock, der mitten auf dem Weg vor einem steht, werde automatisch ausweichen. Denn wenn er nicht will, verteidigt er seinen Platz auch gern mal mit seinen beachtlichen Hörnern. Hier im Nationalpark Triglav sind die Steinböcke klein, stämmig und ohne Scheu. Sie scheinen zu wissen, dass sie ihr Territorium mit uns teilen. Aber vielleicht sind sie eben nur dann damit einverstanden, wenn wir uns auch nachts an die Hütten halten. War es das, was mir der Knabe eben sagen wollte?

Bis zum Sonnenaufgang kann ich nicht mehr einschlafen. Stattdessen ziehe ich mein Handy aus dem Schlafsack und mache mich an die Nachbearbeitung von ein paar Bildern der letzten Tage. Es fühlt sich seltsam banal an, auf den leuchtenden kleinen Bildschirm zu starren, während um mich herum die Welt erwacht. Ich nehme diese Diskrepanz bewusst wahr und akzeptiere sie gleichzeitig als Teil meines Erlebnisses. Denn genauso ist es, das alles bin ich: Liebhaberin der Berge und Handybenutzerin, es existiert alles gleichzeitig. Und das zu verneinen empfände ich als unehrlich.

Toleranz und Arroganz

Als ich am nächsten Mittag an einer Hütte haltmache und ein Stück Kuchen esse, komme ich mit einem jungen Mann aus der Belegschaft auf Englisch ins Gespräch. Er wischt gerade mit einem großen Stapel Papierhandtücher den Boden im Bad. Ich kann es kaum fassen und frage ihn, vielleicht etwas zu forsch: »Ist das wirklich dein Ernst?!«

Er versteht nicht, was ich meine, und ich zeige auf den nassen Stapel aus unnötigem Müll. »Das ist doch ein Nationalpark, oder?«, fahre ich fort.

Er zuckt mit den Schultern. »Ja, ich weiß. Aber das braucht eben seine Zeit.«

»Wie meinst du das?« Diesmal kann ich ihm nicht folgen.

»Na ja, da Slowenien erst so spät der EU beigetreten ist, geht man mit Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz eben noch etwas lockerer um.«

Dabei existiert der Park in den Julischen Alpen bereits seit 1961.

Schon in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, wie viele Plastikflaschen hier oben im Umlauf sind. Aufgrund des Wassermangels verkaufen die Hütten Wasser und auch alle anderen Getränke in Plastikflaschen und Dosen, die dann oft achtlos draußen liegen gelassen werden. Eine Plastikflasche braucht bis zu 1000 Jahre, eine Dose an die 500 Jahre, um am Berg zu verrotten. Die Brotzeit, die man mitnehmen kann, wird auf den Hütten in Alufolie verpackt, die, wenn sie weggeworfen wird, 700 Jahre lang die Natur verschmutzt.

Es wäre so leicht, das alles zu vermeiden, und es macht mich ganz fuchsig, dass das noch immer nicht jeder Mensch, der in der Natur unterwegs ist und somit ein Interesse an ihr hat, beachtet. Ob die Seife, die hier zum Putzen verwendet wird, biologisch abbaubar ist, frage ich gar nicht erst.

Andererseits ist es im Nationalpark offiziell verboten, wild zu campen, zu biwakieren oder sogar in den Seen zu baden. Als ich frage, warum das so ist, erklärt mir der junge Mann, dass man damit die Umwelt verschmutze … Ich reiße mich zusammen, lasse ihn seine Arbeit machen und gehe hinaus auf die Terrasse. Ich fühle mich hin- und hergerissen zwischen der Wut über diese Unwissenheit und dem schlechten Gewissen wegen meiner Arroganz. Warum? Slowenien, das erst seit 2004 in der EU ist, ist wirtschaftlich wesentlich schlechter dran als das Land, in dem ich lebe. Deswegen empfinde ich meine Wut auf das hier gezeigte Verhalten vermutlich als arrogant. Ich frage mich, ob ich eigentlich mehr Verständnis dafür aufbringen müsste, dass es hier länger dauert, bis sich bestimmte »westliche« Standards durchsetzen. Trotzdem: Es muss, abgesehen von allen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Unterschieden, doch zuallererst um die Natur gehen, und speziell in einem Nationalpark sollte das, egal, in welchem Land, im Fokus stehen.

Aufgewühlt von diesem äußeren und inneren Konflikt und irgendwie auch überfordert, verabschiede ich mich so herzlich, wie ich kann, von dem jungen Mann, entschuldige mich außerdem, »falls ich unfreundlich war«, und sage noch vage, dass es eben sehr wichtig sei, diese unglaubliche Schönheit hier zu schützen. Er nickt energisch, stimmt mir völlig zu und lächelt. Beim Gehen muss ich noch lange darüber nachdenken.

Auch heute ist es wieder sehr heiß, und die Strecke bietet kaum Schatten. Nach einem kurzen Abstecher auf den Gipfel des Razor mache ich mich an den steilen Abstieg in Richtung des beliebten Wintersport- und Sommerferienorts Kranjska Gora. Weil der Weg im Geröll kaum markiert ist, verliere ich viel Zeit damit, mich zu orientieren. Das ist eine Schwäche von mir, und ich hoffe inständig, dass ich darin bald besser werde. Eigentlich hatte ich mich auf den ebenen Weg um den Gipfel des Prisojnik herum gefreut, weil es dort wieder grüner wird, aber mit abnehmender Höhe wird es auch zunehmend schwüler.

Obwohl ich heute genug Wasser dabeihabe, komme ich nur langsam voran. Der Pfad führt durch dichte Büsche und über unzählige Wurzeln, überall schwirrt und summt es, am Boden raschelt es, und Schmetterlinge reisen per Anhalter auf meinen Schuhen mit. Wahrscheinlich ist es ihnen zu heiß und zu anstrengend, um hier zu flattern.

Plötzlich durchzuckt mich von meinem rechten Fuß aus ein Schock. Ich sehe unter meinem Schuh eine dicke Schlange und mache einen Satz nach vorn. Die Schlange, jetzt erkenne ich deutlich, dass es eine Kreuzotter ist, windet sich. Ob ich sie verletzt habe? Aber Schlangen winden sich nun mal. Ich gehe schnell weiter und spüre noch immer sehr deutlich das falsche Gefühl unter meinem Fuß. Hoffentlich ist sie unversehrt. Es täte mir leid, wenn sie meinetwegen bleibende Schäden davontragen würde. Auch wenn ich gelesen habe, dass die Bisse von Kreuzottern nicht unbedingt schlimmer sind als Bienenstiche, bin ich trotzdem erleichtert, dass sie mich nicht gebissen hat. Wahrscheinlich hat das arme Tier einen genauso großen Schreck bekommen wie ich.

Erholung für die Füße

Am Vršičpass trinke ich eine kalte Fanta aus der Dose und widerspreche damit in drastischer Weise meinen Zerowaste-Vorsätzen. Außerdem kann ich diese Zuckergetränke normalerweise nicht leiden, aber heute schmeckt es köstlich. Irgendwie passen das Metall in meiner Hand und das künstliche Getränk darin zu dem Bild um mich herum: Am Kiosk hat sich eine Schlange gebildet. Ein paar Fahrradfahrer schwingen sich von ihren bunten Bikes, Motorräder knattern, und überall steigen Touristen aus ihren Autos und machen Fotos. Bei der Routenplanung hatte ich offenbar übersehen, dass der Weg von hier hinunter ins Tal und zum Einstieg der zweiten Etappe ausschließlich aus einer geteerten Straße besteht …

Am Picknicktisch lerne ich zwei Engländerinnen kennen, die mir netterweise anbieten, mich in ihrem Wohnmobil mitzunehmen. Zunächst kommt mir dieser Vorschlag absurd vor, schließlich will ich zu Fuß gehen. Aber dann denke ich, wie bescheuert es wäre, das Angebot abzulehnen, denn fünf Kilometer auf einer viel befahrenen Passstraße bergab zu laufen macht besonders für die Füße und Knie keinen Spaß. Umso glücklicher bin ich, als ich bald darauf am karibisch blauen Jezero Jasna ankomme.

Endlich wieder an einem See! Das Wasser ist kalt und klar. Ich kann gar nicht genug davon bekommen, darin zu schwimmen und wieder und wieder unterzutauchen. Hier unten toben die Sommerferien. Spielende, planschende Kinder, und ich mittendrin mit meinem Rucksack und meinen getapten Füßen. Apropos: Letztere brauchen jetzt ein paar Stunden Pause. Als ich mit dem Baden fertig bin, tauche ich sie deshalb auch weiterhin in das erfrischende Nass. Während ich sie da so weiß und ein bisschen schrumpelig im Wasser vor mir sehe, denke ich daran, wie viel Zeit und Aufwand ich ihnen in der Vorbereitung gegönnt habe.

Von Anfang an war mir klar, dass meine Füße auf der Tour die meiste Arbeit würden leisten müssen. Das A und O war also, so viel wie möglich barfuß zu laufen. Barfuß zu wandern fühlte sich zunächst etwas gewöhnungsbedürftig an, aber bald mochte ich es, weil es ein bisschen wie eine intensive Massage ist. Ich spürte jedenfalls keine Schmerzen dabei, wahrscheinlich, weil ich auch vorher schon viel und gern barfuß gelaufen bin und ein paar Wochen zuvor begonnen hatte, mit der kleinen Blackroll die Füße ordentlich durchzurollen und die Bänder mit dem Thera-Band zu trainieren. Was außerdem dazu dient, den klassischen Verletzungen durch Umknicken vorzubeugen.

Von meinem Physiotherapeuten hatte ich noch einen wohltuenden Geheimtipp bekommen: Einige Wochen vor meiner Tour begann ich, zweimal die Woche ein Fußbad mit einer einfachen Calcium-Brausetablette aus dem Drogeriemarkt zu machen. Calcium steigert die Knochendichte, wirkt vorbeugend gegen Krämpfe, und weil es auch einem ausgewogenen Energiehaushalt zuträglich ist, ist es generell sinnvoll, vor und bei starken Belastungen etwas mehr als üblich davon zu tanken.

Von Anfang an habe ich Kompressionssocken getragen, weil die ganz eng anliegen, perfekt halten und nicht an der Haut reiben. Bei Pausen und abends ziehe ich immer sofort die Schuhe und Socken aus, und für technisch einfache Etappen habe ich ein paar leichte Barfußschuhe dabei, damit meinen Füßen in den immer gleichen Bergschuhen nicht langweilig wird. Etwa zehn Tage vor Beginn der Tour habe ich einmal vorsichtig die härteren Stellen der Hornhaut abgerieben, und seit ich unterwegs bin, creme ich sie jeden Abend mit Hirschtalgsalbe ein.

Inzwischen haben meine Füße im Wasser wieder eine gesunde Farbe angenommen, ich trockne sie und massiere sie noch ein bisschen. Danach ziehe ich meine leichten Barfußschuhe an und gehe hinüber zu dem kleinen, aber irgendwie schicken Restaurant Milka.

Die Gerichte sind hier regional, und ich genieße die liebevolle Zubereitung. Meine Pasta schmeckt köstlich. Die Belegschaft des Restaurants ist jung, sehr freundlich und macht auf mich den Eindruck, dass sie mit Leidenschaft und Freude bei der Arbeit ist. Feine Leute sitzen neben Wanderern, und die Stimmung ist durch und durch entspannt.

In der warmen Nachmittagssonne spule ich die erste Etappe meiner Reise in Gedanken zurück. Die Tage in den Bergen geben den Rhythmus vor. Mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Mittagshitze oder auch – bisher bin ich davon verschont geblieben – Gewittern und anderen Schlechtwettersituationen. Ich mag es, dass ich den Elementen ausgeliefert bin, dass ich mich dem fügen muss, was kommt. Das ist etwas, was ich hier oben lerne und sehr schätze: Ich muss mich jederzeit so verhalten, wie es die Situation erfordert. Ich muss auf meinen Körper hören und meine Umwelt wahrnehmen. Und dann entsprechend reagieren. Deshalb ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein, die Route zu kennen und das Wetter vorherzusehen: Denn planen kann man hier oben nur bedingt.

Wahrscheinlich ist es genau das, was ich am Bergsteigen so mag und wonach ich mich sehne, wenn ich als freiberuflicher Kontrollfreak mal wieder in meinem alltäglichen Planungswahnsinn stecken bleibe. Trotzdem habe ich neben dem Bergsteigen auch noch viele andere Dinge zu tun. Ich schreibe jeden Tag für meinen Blog mithilfe einer kleinen Bluetooth-Tastatur, die ich vor das auf ein Ministativ geklemmte Handy lege. Außerdem muss ich mir die Zeit mit Tageslicht einteilen und die jeweilige Etappe überprüfen und gegebenenfalls abändern, um das Wetter zu checken, genug Wasser zu filtern, den Rucksack richtig zu packen und manchmal Wäsche zu waschen. Zudem kümmere ich mich täglich um meine Füße, mache Yoga, dehne, putze und füttere mich. Es tut gut, sich mit so grundsätzlichen Dingen zu beschäftigen.