Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

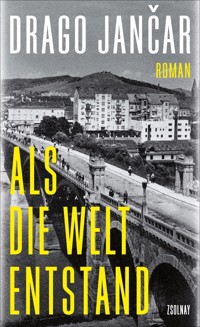

Eine Geschichte vom Aufwachsen in Zeiten des Umbruchs: Der große slowenische Erzähler Drago Jančar über die Widersprüche der Gesellschaft im Maribor der 1950er Danijel weiß nicht, wem er es recht machen soll: dem Vater, der mit seinen Kameraden vom kommunistischen Kämpferbund permanent den Sieg über Nazideutschland feiert, oder der Mutter, die ihn trotz allem zum Religionsunterricht zu den Kapuzinern schickt? Staatlich verordneter Pioniereid da, Glaubensbekenntnis von Pater Aloisius dort. Veränderungen kündigen sich an, als die junge Sekretärin Lena in die Erdgeschosswohnung einzieht und damit nicht nur Danijels Fantasie anregt, sondern den ganzen Stadtteil in Unruhe versetzt. Meisterhaft erzählt Drago Jančar diese Geschichte aus dem Maribor der ausgehenden 1950er Jahre, in der sich die Widersprüche der slowenischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg spiegeln.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Danijel weiß nicht, wem er es recht machen soll: dem Vater, der mit seinen Kameraden vom kommunistischen Kämpferbund permanent den Sieg über Nazideutschland feiert, oder der Mutter, die ihn trotz allem zum Religionsunterricht zu den Kapuzinern schickt? Staatlich verordneter Pioniereid da, Glaubensbekenntnis von Pater Aloisius dort.Veränderungen kündigen sich an, als die junge Sekretärin Lena in die Erdgeschosswohnung einzieht und damit nicht nur Danijels Fantasie anregt, sondern den ganzen Stadtteil in Unruhe versetzt. Meisterhaft erzählt Drago Jančar diese Geschichte aus dem Maribor der ausgehenden 1950er Jahre, in der sich die Widersprüche der slowenischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg spiegeln.

Drago Jančar

Als die Welt entstand

Roman

Aus dem Slowenischen von Erwin Köstler

Paul Zsolnay Verlag

Es gibt niemand, der seiner Hand wehren

und zu ihm sagen dürfte: »Was tust du da?«

Daniel 4,32

Im Frühling zog eine junge Frau in die Erdgeschosswohnung ein. Sie kam mit zwei großen Koffern und einer über die Schulter hängenden Handtasche die Vorgärten entlang. Die Koffer mussten wirklich schwer sein, denn sie blieb ein paarmal stehen, stellte sie auf dem Gehsteig ab, verschnaufte und sah sich die Fassaden der großen Häuser in der langen Gasse an. Sie nahm die Handtasche ab, holte einen Zettel heraus, sah die Hausnummer nach und ging dann weiter.

Ein paar Minuten davor hatte Danijel durchs Fenster beobachtet, wie der Zug langsam in den Bahnhof einfuhr, dann das Keuchen der Lokomotive beim Stehenbleiben gehört, gehört, wie sie zischte und stöhnte und in den ausgestoßenen Dampf heulte. Es war ein ruhiger Sonntagvormittag, im Innenhof klopfte ein Mann seinen Teppich; unter den klatschenden Schlägen erhoben sich Wolken von Staub, die den Mann nötigten, lärmend zu husten.

Sie kam mit dem Vormittagszug aus Kärnten und bog in den Hof des Hauses mit der roten, von der Zeit gebleichten und von den Bombardierungen rissigen Fassade ein. Danijel lief durch die Wohnung zum Küchenfenster. Die Wohnung war leer, es war Sonntag, Mutter war wahrscheinlich in der Kirche, der Vater bei seinen Freunden, vermutlich schon im Wirtshaus, der Bruder in der Armee. Er sah die junge Frau mit dem hellen Haar und dem weißen Krägelchen, wie sie im Hof stand und sich mit einem älteren Mann unterhielt. Es war der Genosse vom Wohnungsamt, der die Mieten einhob und die Wohnungen vergab. Der Mann setzte sich die Brille auf und sah aufmerksam ihre Papiere durch. Dann nahm er einen der Koffer, und sie gingen zusammen ins Haus.

Nach einer Weile war aus dem Erdgeschoss zu hören, wie Möbel verschoben wurden, das Geräusch vermischte sich mit den sonntäglichen Radioklängen aus den anderen Wohnungen. Der Genosse vom Amt half dem jungen Fräulein, Schränke oder Tische umzustellen. Nach etwa einer Stunde sah Danijel den Beamten fortgehen, er hatte die Aktentasche unter den Arm geklemmt und zündete sich im Gehen eine Zigarette an.

Die neue Bewohnerin blieb allein.

Ihre Ankunft war nichts Besonderes, erzählt Danijel, viele Leute seien in jenen Jahren in die Stadt gekommen und hätten eine Wohnung gesucht. Aus dem roten Haus zogen einige aus, die ehemaligen Eigentümer hatte man delogiert, neue Bewohner kamen. Auch seine Familie war erst vor einigen Jahren vom anderen Ende der Stadt hierhergezogen, als dem Vater für seine Verdienste im Krieg und über Vermittlung des Kämpferbundes eine größere Wohnung zugeteilt worden war. An die vorige irgendwo in der Altstadt konnte sich Danijel nicht erinnern, er war damals noch zu klein, auch an diese, die neue, habe er keine Erinnerung aus der Zeit, als sie noch von den Bombardierungen verwüstet, angeblich ohne Scheiben in den Fenstern und ohne Möbel war.

Als das junge Fräulein eingezogen ist, sagt er, war alles schon anders, viel besser; die Fenster waren verglast, die Möbel waren neu, im Keller gab es Kohle, dort befanden sich in einem Verschlag auch ein Haufen Kartoffeln und ein Fass mit Sauerkraut. In den Töpfen auf dem Sparherd brodelte es, die Aprilsonne schien, durch die da und dort offenen Fenster walzten die Walzer und hopsten die Polkas aus den Radioempfängern. Es roch nach gerösteten Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln und Sonntagsbraten.

Ihre Ankunft im April war wirklich nichts Besonderes. Die Ereignisse im darauffolgenden Sommer und Herbst aber waren derart heftig, sagt Danijel, dass sie ihn total überrollt hätten. Es war etwas, das einen vollkommen in Beschlag nimmt, wo man nicht wegschauen kann, das einen packt, etwas Unbekanntes, eine Kraft, eine Krankheit, eine Freude, alles zugleich. Etwas, das sich in einem festsetzt, das einen nicht loslässt und ein Leben lang Wellen schlägt. Noch viele Jahre später tobt es so manche Nacht im Traum wie ein seltsames, bald liebenswürdiges, bald wildes und letztlich verängstigtes Tier.

Heute weiß ich, sagt Danijel, dass es die große Geschichte des Lebens ist, die sich in zahllosen Varianten seit Anbeginn der Welt abspielt. Ein Ausschnitt davon, nur ein paar Zeilen, findet sich im Chronikteil der hiesigen Zeitung, wo das Neueste von den Gerichten und Polizeiposten vermeldet wird. Dort war im Herbst ihr Name zu lesen. Jener Frühling, der mit den ersten warmen Winden das junge Fräulein gebracht hatte, war längst über die Hügel nach Süden gerauscht. Und auch der heiße Sommer mit seinen aufregenden Ereignissen hatte bereits mit der Tür geknarrt, um sie dann krachend zuzuschlagen und auch uns in die frühdunklen Abende mit dem niedrigen Himmel zu sperren. Nur noch die Nester unserer warmen Wohnungen trennten uns von der Welt, deren Gassen von matschigem, von zahlreichen Schritten zertretenem Schnee bedeckt waren. In diese nestartigen Behausungen hinter den geschlossenen Fenstern, die vom Dampf aus den gluckernden Töpfen auf den Sparherden beschlagen waren, kamen die Radionachrichten von den Russen, die in die unbekannten Weiten des Weltalls flogen, das heißt dorthin, wo sich das himmlische Reich erstreckt. Auch kam die Zeitung mit den Fotos von den Wostok-Raketen und von Männern in irgendwelchen Taucheranzügen, mit Helmen, die sie skafander nannten. Die Zeitungen kamen nass auf die Küchen- und Wohnzimmertische, wie auch ihre Austräger, diese mutigen Kuriere mit den Nachrichten aus der äußeren Welt, die sich auf ihren Fahrrädern durch die schweren Vorhänge aus Schneefetzen schlugen, nass waren bis auf die Haut.

Eines solchen Spätherbstabends fand sich in der Zeitung auch der Name Helene M. Die Kosmonauten auf der ersten, ihr Name auf der letzten Seite, in der sogenannten schwarzen Chronik; diese stellte an diesen düstern Abenden eine noch interessantere Lektüre dar als die Berichte über die Russen, die in den Himmel flogen. Neben ihrem auch die Namen Jožef D. und Ljubo V., mit Kürzeln statt Nachnamen, weil man über Leute, die strafbarer Handlungen bezichtigt werden, nicht reden darf, solange es für diese Handlungen keine Beweise gibt. Als hätten die Leser nicht gewusst, um wen es geht. Wir haben alle gewusst, sagt Danijel, dass es um die junge Frau Helena gegangen ist, die im Frühjahr in die leere Wohnung im Erdgeschoss eingezogen war. Die Leute wissen immer alles über alle, egal ob im Dorf oder in der Stadt, in einem kleinen oder großen Land.

Aber das war im Herbst. Als sie kam, war Frühling.

Ich habe mich immer gewundert, fährt Danijel fort, warum in diesen russischen Büchern, die mir Professor Fabjan geliehen hat, der Held mit seiner Kutsche immer in eine Stadt ohne Namen gefahren kommt. Sagen wir »in die Stadt N., die im Gouvernement N. liegt«. Vielleicht, damit die Leser die wirklichen Menschen und Ereignisse im Roman nicht erkennen, sie nicht verleumden, Mitgefühl mit ihnen heucheln oder sie gar verspotten. Trotzdem habe ich das ungewöhnlich gefunden.

— Wer hätte sie denn erkennen sollen in dem unendlich großen Russland, auch wenn der richtige Ort genannt wäre, wo die toten Seelen gekauft und verkauft worden sind?, frage ich Professor Fabjan. Wer hätte denn davon gewusst?

— Vielleicht hast du recht, sagt der Professor, in unserem kleinen Land kennen wir uns alle, darum erscheint dir das ungewöhnlich. Aber bedenke: Will der Schriftsteller nicht vielleicht damit sagen, dass es überall in seinem großen Land hätte spielen können?

Und genau das möchte ich auch sagen, sagt Danijel, es hätte überall bei uns spielen können, so haben die Leute gelebt, und solche Dinge sind in der Welt passiert, die ich gesehen habe und die es nicht mehr gibt. Und mehr noch: Ich will sagen, dass es irgendwann hätte spielen können, von jeher haben sich solche Dinge ereignet, schöne und schreckliche, zum Beispiel schon im biblischen Gibea oder am Hof von König David.

Ich würde ja auch, sagt Danijel, wie dieser russische Schriftsteller am liebsten damit beginnen, dass sich das Ganze in der unbekannten Stadt M. im jugoslawischen Gouvernement S. abgespielt hat, in irgendeinem Jahr in der Zeit nach dem Krieg, in einigen Monaten zwischen Frühling und Herbst dieses Jahres — also irgendwann weit zurück im 20. Jahrhundert. Vor allem weil ich nicht behaupten will, dass alles in Wahrheit passiert ist, ach, einiges ist schon von einer Art, dass es sich vielleicht nur in meinem Kopf ereignet hat.

Die Frau mit den Koffern kam im Frühling mit dem Vormittagszug aus Kärnten hier an. Sie hieß Helena. Doch das sollten wir erst im Herbst aus der Zeitung erfahren, damals stand dort Helena M. Bis dahin war sie für uns nur Fräulein Lena, so hatte sie sich vorgestellt. Für mich ein sehr freundliches Fräulein, das Kekse buk. Für Pepi, also für Jožef D., war sie das verehrte Fräulein Lena, dann aber recht bald schon: meine Lena.

Sie stammte aus irgendeinem Kärntner Dorf, es hieß, sie sei davor in einer Textilfabrik an der Maschine gestanden. Dann schloss sie die Verwaltungsschule ab, und ein paar Jahre später zog sie mit ihrem einzelgängerischen, anfangs sogar einsamen Leben zu uns.

Die Welt, die es noch nicht gibt und die in der von Danijel erzählten Geschichte vor unseren Augen entstehen wird, ist von einer tiefen Stille vom Himmel bis zur Erde durchdrungen. In diese Welt kommt eine Geschichte, die auf so festen Fundamenten wie der Erinnerung und der Phantasie eines Kindes beruht. Darum ist sie im Traum und in der Wirklichkeit zu Hause, beides zugleich.

In der Welt, die es noch nicht gibt, ist ein Traum, in dem Menschen und Dinge stumm ihre Münder öffnen und schließen, sich vor inneren Augen bewegen, die noch nichts sehen. Das ist die Unsichtbarkeit und Unhörbarkeit der endlosen Dauer. Sie ist nicht endlos, denn in einem bestimmten Moment unterbricht sie der Klang beschlagener Schuhe, unter denen sich Steinchen verfangen haben, kreisch, kreisch. Gleich danach ist da ein Lichtstreifen, der durch den Spalt zwischen den Vorhängen fällt und sich auf die Augen senkt. Ich spüre dieses Licht, erzählt Danijel, es ist ein ganz klein wenig warm, natürlich, denn es kommt von der Sonne, und wenn ich die Augen öffne, sehe ich es wie das Funkeln auf einem namenlosen See, einen Strahl zwischen den Ästen namenloser Bäume, der bis zur Erde durchdringt, wo weiches grünes Moos sich birgt. So geht die Entstehung der Welt: Beschlagene Schuhe auf dem Asphalt, ein Lichtstrahl, eine Stimme aus der Ferne, ich weiß, es ist die Stimme aus dem Traum, die Stimme des Königs David, der über die Dächer seiner Hauptstadt wandelt.

Die Welt entsteht an einem Frühlingsmorgen. In einer reglosen Stille, in der es keine morgendlichen Worte gibt, kein Topfgeklapper, Pfeifen oder Singen, eine Stille, die gar nicht vernehmbar wäre, wenn sich nicht doch etwas regte, die Bewegung von Füßen, einer Menge von Füßen, wimmelnden Füßen, eine Stille, die ich auf einmal vernehme, weil ich unter den geschlossenen Lidern den menschlichen Tausendfüßler sehe. Zugleich höre ich auch schon die beschlagenen Schuhe auf dem Asphalt schleifen, die winzigen Steinchen, die sich unter den Sohlen verfangen und widerlich kreischen.

Und jetzt höre ich den Tausendfüßler auch, wie er sich frühmorgens zum Werkstor begibt, das ihn verschlucken wird. Dann werden große Hämmer ertönen, bald darauf wird über den Dächern der nahen Häuser und in den schmalen Gassen ein großes Stampfen zu hören sein, das dumpfe Getöse des Walzwerks, stumpfe Hammerschläge, das Schrillen von Fräsen, das feurige Zischen von Schweißgeräten. Ich höre, wie dieser Lärm zum großen Hügel an der Flanke der Stadt wandert, sich in die Waldschluchten und Klammen hinauf verliert und zusammen mit den Wildbächen wieder herunterkommt, zum Fluss, und vermischt mit seinem Rauschen weit hinaus in die Ebene läuft.

Ich höre die Schritte, viele Schritte, den Schlag schweren Schuhwerks auf hartem Boden, das Getrampel der Fabriksinfanterie die lange Straße entlang. Dort unten unter meinem Fenster gehen jeden Morgen die noch bettwarmen Hopliten, mit abwesenden Blicken, abgestumpften Gedanken an die Frühlingsnacht, an den Schlaf und die Träume, die sie im Bett zurückgelassen haben, an die Frauen, die in den Küchen geblieben sind, an den Traum, in dem sie durch andere Straßen und Landschaften gingen. Und am Nachmittag, bald nachdem die Sirene geheult hat, werden sie wieder gehen, wird ihr Getrampel sich noch müder ergießen, mit dem Stampfen der Werkshämmer in den Ohren, jeden Morgen und jeden Nachmittag wie eine namenlose Herde, die in ihrem banalen Rhythmus aus Gehen, Schlafen, Träumen und dem Heulen der Werkssirenen kommt und geht.

Diese Heerschar, die allmorgendlich wie eine riesige Herde großer, langsamer Tiere, Bisons oder Mammuts oder Nashörner mit breiten Hufen in gemächlichem Gang zum Flussufer und zurück in die Savanne, Prärie, Taiga, auf all die großen hellgrünen Flächen auf den Karten Professor Fabjans trottet, diese Heerschar, die in die Fabrik mit den großen Hämmern und zurück in ihre Behausungen mit den warmen Küchen und den Plumpsklos marschiert, diese Heerschar ernährt das Land, von ihr lebt der ganze große Staat von Osten bis Westen, von Süden bis Norden, die dunkle, gesichtslose Masse. Sie ernährt sich von ihrem Gang und ihrer kämpferischen Begeisterung auf Kundgebungen und Paraden; wie ein Meer, auf dem rote Fahnen segeln, wogt diese Masse vor den Augen jener, die auf den Tribünen, den Holzgerüsten stehen, die nur deshalb auf den großen Plätzen errichtet wurden, damit man von ihnen herab auf das wogende Meer des treu arbeitenden Volks unter sich blicken kann. Die einen auf den Tribünen sagen, dass eine neue Welt am Entstehen sei. Und die andern darunter in der dunklen Masse schwenken Transparente und Fahnen und rufen: Hoch! Als Danijel noch klein war, riefen sie: Gebt uns Gewehre, wir gehen nach Triest! Jetzt rufen sie nicht mehr nach Gewehren, jetzt sind sie nur noch der Tausendfüßler, der in die Fabrik und wieder herausgeht. Und auf den Kundgebungen und beim Fußball viel Lärm macht.

Jeden Morgen bricht der gewaltige Lärm der Welt aus der Stille. So geht die Entstehung der Welt. Beschlagene Schuhe auf dem Asphalt. Das Fußvolk der griechischen Hopliten aus den Geschichten von Professor Fabjan. Die Nashornherde. Ein blitzender Lichtstrahl. Morgen.

Frühling. Er ist nicht nur das Getrampel beschlagener Schuhe und das Stampfen der Werkshämmer. Er ist auch der Fluss, der Wald, der hohe Hügel. Und die Stille, in der nur das Schwappen des Wassers am Ufer, das ruhige Plätschern eines Strudellochs zu hören ist. Eine Stille aus der gewaltigen, uralten Schönheit aller Dinge, die von jeher sind.

Unter dem hohen, mit weißen Akazien bepflanzten Ufer fließt der breite Fluss. Weiter oben ist Wald, mitten im Fluss eine grüne Insel. Auf einer Wiese am Fluss legt sich Danijel ins hohe Gras. Er sieht das Funkeln der Flussoberfläche, lauscht dem Rauschen des Frühlingswinds in den Baumkronen, so ein junges Tier hört alles, auch Dinge, die ihm nicht bewusst sind, den lautlosen und wilden Frühlingsausbruch des Chlorophylls in den Blättern und ein Geräusch aus der Ferne, das in dieser stampfenden Stille kaum zu vernehmen ist. Das ruhige Rauschen des Flusses.

Er schließt die Augen und ist unsichtbar. Es ist, als wachte man plötzlich auf. Man sieht den Traum und sieht die Welt um sich. Zwischen Sehen und Nichtsehen ist es wie zwischen Schlafen und Wachsein. Da ist eine Art Zwischenwelt, oder? Stimmt’s nicht? Sag, dass es stimmt, du weißt doch alles, Vater. Nicht Vater, Professor Fabjan weiß alles. Und Pater Aloisius auch. Wo sind die Wolken und wo ist die Erde, wo sind die Sichtgrenzen des Traums, was ist hinterm Traumhorizont? Ist es Wachsein? Wenn ja, braucht es offene Augen dafür. Mach die Augen auf, mach sie auf, jetzt gleich. Öffne die Augen dem Sehen, dem Tasten, dem Riechen, dem Verstehen, dem Verlangen, der Liebe, der Stille, dem Klang, allem, was dich begleitet, wenn du die Welt betrittst.

Das Meer des Lebens. Die Wogen des Lebens laufen von überall auf die Stadt, die Gassen, die Dächer der Stadt, ihre feuchten Keller zu. Seine Wasser kommen von den hohen Hügeln und aus ihren steinernen Tiefen; auch aus den Blättern, den Stämmen, dem Rindenbast, den Wurzelhaaren. Über allem aber wogt das nicht hörbare Säuseln nicht sichtbarer Wölkchen, das sind die Seelen, die schon ins Weltall eingegangen sind und die manchmal zurückkehren und über den Orten kreisen, an denen sie einst wohnten. Davon war Danijel fest überzeugt, nicht nur wegen Pater Aloisius, der von den Seelen so schön zu reden wusste. Ein bisschen verdarben ihm diesen Gedanken die Russen und ihre Raketen, die da oben herumflogen. Aber er beruhigte sich: Sie konnten sie ja nicht sehen, wenn sie unsichtbar, wenn ihre Wölkchen transparent waren bis zur Unsichtbarkeit. Wie die Luft oder der Nachthimmel, auf dem die Sterne scheinen.

Er ist nicht hier, er wandert durch weite Fernen. Und er sieht mit geschlossenen Augen alles, die ganze Welt. Nicht nur die wunderbaren Dinge in der Nähe: den grünlichen Schein des Grases, das Schwappen des Wassers über die Steinchen am Ufer, die fröhlichen Standlerinnen auf dem Markt, die Kinder, die über den Flusssteg laufen, das Sternengeflimmer am Nachthimmel, die Meeresbrandung an ferner Küste, das Geschnüffel eines Hundes, der Witterung aufgenommen hat — was das Leben nicht alles ist! Ein Sommersturm, ein Atemwölkchen an einem Wintertag und die Eisplatten am Flussufer im winterlichen Frost, die herbstliche Schlammbrühe auf der Straße. Das Laubgeflitter an einem Baum, eine Birke. Die Frühlingsfeuer auf den Feldern, der in Windwirbeln über die Landschaft verstreute Rauch. Er muss nur die Augen schließen, um all das im Traum zu sehen, und wenn er sie öffnet, ist alles schon da, kann er all das sehen und hören und fühlen.

Fräulein Lena ging frühmorgens zur Arbeit und kam am frühen Nachmittag heim. Sie blieb eher für sich, wie es so schön heißt, die ersten Wochen kam sie auch niemand besuchen. Für die Zeit und die Umgebung war ihr höfliches, aber zurückhaltendes Benehmen etwas ungewöhnlich. Im Frühling wimmelte es damals in den Höfen und Hausgängen von Leben, die Leute unterhielten sich auch von Fenster zu Fenster, suchten einander unangekündigt auf — wenn einem langweilig war, ging er zum Nachbarn im Haus oder in eines der anderen Häuser und klopfte an. Am Abend riefen die Mütter wie die Muezzins von den Minaretten mit singenden Stimmen ihre Kinder nach Hause.

Ebendarum, sagt Danijel, weil sie mit niemandem Umgang gehabt hat, war sie für mich direkt schon ein bisschen geheimnisvoll. Ich habe getan, was sich bestimmt so mancher gewünscht, aber nicht getan hat, denn es wäre schon ziemlich peinlich gewesen, dabei erwischt zu werden, wie man vor ihrer Tür steht und in die Privatsphäre ihrer Wohnung blickt.

Eines Abends, als die Werkshämmer verstummt sind, als der Frühlingstag abgespult ist und die Schatten sich auf die Fenster senken, als die Fassaden der langen Häuserreihe dunkel werden, geht Danijel die Steinstufen hinunter bis vor Lenas Wohnung. Hinter der Tür mit dem Glasfenster brennt Licht. Er bleibt im Dunkel des Hausgangs stehen und horcht, ob nicht irgendwo im Haus gleich eine Wohnungstür aufgeht. Wie ein junges Tier auf der Lauer ist er mit allen Sinnen darauf gefasst, im Notfall zurückzuspringen und durch den finsteren Flur in den Hof zu laufen. Auch darauf, dass jemand vom Hof in den Flur kommen könnte, ist er gefasst. Er wäre gleich bei der Stiege und würde hinauf in die elterliche Wohnung laufen. Nichts dergleichen geschieht. Er steht vor ihrer Tür und lehnt pochenden Herzens seine Stirn gegen die Scheibe. Durch den Spalt zwischen den Spitzenvorhängen sieht er Lena, wie sie im Unterkleid am Tisch sitzt — mit der einen Hand kämmt sie sich, mit der anderen dreht sie am Radioapparat herum. Aus dem Innern kommen die Klänge von Radiostationen, Worte in verschiedenen Sprachen, Pfeifen und Rauschen, am Ende ist eine langsame Musik zu hören, Violine, Klavier. Lena bleibt einen Moment lang sitzen, legt den Kamm weg, dann steht sie auf, zieht eine Weste an, nimmt vom Regal neben dem Radioapparat ein Buch und legt sich damit auf den Diwan, der an der Wand steht. Sie hört Musik, liest. Sie lächelt über etwas, das sie gelesen hat, lässt das Buch auf die Brust sinken, legt die Hände unter den Kopf und schaut zur Decke. Das Seidengewebe rutscht über die geschmeidigen und runden Knie hinauf, Danijels Herz schlägt heftiger. Er atmet tief, das Glas vor seinen Augen beschlägt, er wischt rasch mit der schwitzigen Hand darüber, Lena hört zu lächeln auf und schaut zur Tür. Danijel erstarrt.

Am Nachmittag kam sie aus der Arbeit, kochte sich etwas, dann kämmte sie sich vor dem Spiegel, ach, wie schön ich bin. Sie war schön, wenn sie das Haar fallen ließ, dass es über die Schulterrundung, die Träger des seidenen Unterkleids reichte, und wenn sie sich langsam zu kämmen begann, dann war sie besonders schön. Man konnte sehen, dass sie auch einsam war. Je schöner sie war, umso einsamer war sie. Da war niemand, der ihre Schönheit bewundert hätte. Zumindest niemand, von dem sie gewusst hätte.

Sie lag mit dem Buch, manchmal gingen die Beine ein wenig auseinander, und der Rand ihres weißen Höschens blitzte auf. Vielleicht ahnte sie einen Augenblick lang, dass sie beobachtet wurde, sie schaute zur Tür.

Sie weiß noch nichts, alles bahnt sich erst an.

Eines Nachmittags lud sie ihn auf Kekse ein.

— Ich habe Kekse gebacken, sagte sie freundlich, möchtest du welche?

Danijel nickte verlegen. Jetzt würde er mit ihr zusammen in der Wohnung sein, die er aus den Abend-, manchmal auch Nachtstunden kannte.

Mitten auf dem Tisch mit der weißen Tischdecke thronte eine große Glasschüssel voll duftender Kekse. In den Glaskristallen fing sich das Licht und brach sich und funkelte in allen Farben. Er war bezaubert. Bei dieser jungen Frau war alles so schön.

— Wenn man sie dreht, so, dann wechseln die Farben.

Sie drehte die schwere Glasschüssel, und das Farbengefunkel wanderte über die Wände und sein Gesicht.

— Das ist Bleikristall. Gefällt es dir?

Danijel nickte.

— Sehr.

— Das habe ich von meinen Eltern bekommen, sagte sie, als ich mit der Schule fertig war. Zur Belohnung. Und als Glücksbringer auf dem Weg ins neue Leben.

Es hörte sich schön an, dass sie ihm derart feierliche Worte anvertraute: auf dem Weg ins neue Leben.

Er aß Kekse, trank Himbeersaft und sah sich in der sauberen Küche um, der Boden glänzte, die Töpfe blitzten. Auch sie glänzte, ihr Haar und ihre Augen. Sie mochte Spitzen — nicht nur diese Spitzenvorhänge an der Tür, auch den Diwan bedeckte ein Überwurf mit Spitzen, und unter dem Glasgefäß mit den Keksen lag ein Spitzendeckchen. Fräulein Lena hielt auf Glanz, Spitzen und Sauberkeit. Das wusste er ja, er sah ihr zu, wie sie sich wusch und ihr langes Haar kämmte.

— Am Sonntag habe ich dich in der Messe gesehen. In der Josefskirche, sagte sie.

Danijel errötete. Er hatte sich nicht gewünscht, von irgendwem in der Kirche gesehen zu werden, er war als Letzter gekommen, war ganz hinten gestanden und hatte sich, gleich nachdem Pater Aloisius sein Gehet hin in Frieden gesprochen hatte, durch die Tür verdrückt.

— Mama hat gesagt, dass ich gehen muss, sagte er und schaute zu Boden.

— Mama hat es gesagt? Sonst wärst du nicht gegangen?

— Nein.

— Warum denn nicht?

— Vater duldet es nicht. Er sagt, das ist klerikaler Blödsinn.

Auch sie nahm einen Keks aus der Kristallschüssel, biss davon ab und schaute ihn an.

— Aber zum Religionsunterricht gehst du?

Er nickte.

— Weiß Pater Aloisius, was dein Vater sagt?

Er schüttelte den Kopf.

— Du müsstest es ihm sagen.

Danijel fing an, zur Tür zu sehen. Er dachte kurz, ihr etwas erklären zu müssen. Sie ist ja freundlich, aber sie kommt vom Land, bei ihr daheim gehen alle zur Messe, in der Stadt aber nur die, die vom Land kommen. Und sie weiß auch noch nicht, dass sich beim Vater immer die Genossen vom Kämpferbund treffen. Sie wird sie schon noch ihre Partisanenlieder singen hören, manchmal singen sie mitten in der Nacht. Wie soll er ihr erklären, dass der Kämpferbund nicht in die Kirche geht? Der Kämpferbund mag keine Kreuze, er geht auf Sitzungen und Feiern, auf denen sie Banner und Sterne tragen und in großen Kesseln Gulasch kochen.

Sie war eine schöne und ruhige, liebenswürdige junge Frau. Eigentlich ein Fräulein, Frauen sind verheiratet, Fräuleins warten noch auf die Hochzeit. Aber sie kleidete sich wie die Frauen in der Stadt. Er sah, wie sie sich jeden Abend wusch, das Zähneputzen wollte gar kein Ende nehmen. Bestimmt war auch ihre Seele rein, und wenn sie vielleicht einmal nicht spiegelblank war, dann reinigte sie sie bei der Messe. Nicht nur ein reiner Körper, noch wichtiger ist eine reine Seele, Pater Aloisius sagt, dass Beichte und Kommunion eine Reinigung der Seele bedeuten.

Sie buk knusprige Kekse, sie lebte zwischen weißen Spitzen, sie war sehr liebenswürdig, doch ein paar Dinge verstand sie wirklich nicht. Gewisse Dinge kann man in ihrem Kärntner Dörfchen nicht verstehen. Ganz sicher nicht, wie man in der Stadt lebt; obwohl sie sich anzog wie ein städtisches Fräulein, verstand sie nicht, dass wir gewisse Dinge niemandem, auch keinem Pater Aloisius verraten. Sollte er ihm sagen, dass er nur zum Religionsunterricht kommt, um Mutter eine Freude zu machen? Weil Mutter fast jeden Sonntag zur Messe geht und fast jeden Sonntag, wenn sie in der Kirche war, Vater in üble Laune versetzt. Der wiederum mürrisch schweigt, weil er sie nicht vor dem Sohn abkanzeln will. Sie aber nachts, wenn er glaubt, dass der Sohn schläft, voller Zorn fragt, ob sie wolle, dass er wegen ihrer Pfaffen die Arbeit verliert. Oder noch schlimmer: aus dem Kämpferbund ausgeschlossen wird!

Danijels Mutter will das nicht, trotzdem ist sie bald wieder in der Kirche. Auch Lena. Sagt man denn durch diese vergitterte Öffnung im Beichtstuhl wirklich alles, was man in Gedanken und Taten begangen hat? Ihm fiele das nicht einmal ein. Soll er Pater Aloisius etwa sagen, dass er Fräulein Lena beobachtet, wie sie sich kämmt und im Unterkleid auf den Diwan in der Küche legt? Und wenn es ihn noch so interessierte, es würde ihn sicher interessieren. Damit er ihm dann auferlegt, fünf Vaterunser zu beten und es nie wieder zu tun. Nein, das würde er ihm nie sagen, auch nicht, dass nach Vaters Ansicht in der Kirche nur alte Betschwestern und irgendwelche abergläubisch verblödeten Männer zusammenkommen, denen die faulen Pfaffen, die sonst nichts zu tun haben, Märchen darüber erzählen, dass man auf dem Wasser gehen kann, denn auf dem Wasser kann man nicht gehen, das ist wissenschaftlich bewiesen. Noch nie ist einer auf dem Wasser gegangen, und das wird auch nie einer tun, obwohl es stimmt, auch Danijels Vater ist der Ansicht, dass ihr Jesus wirklich etwas Besonderes war. Wenigstens das eine wird stimmen, dass er der erste Sozialist, eigentlich schon Kommunist, war. Was das betrifft, stimmen ihm seine Kameraden aus dem Kämpferbund bei einer Flasche Wein in der Küche zu.

Lena würde das, was der Vater und seine Kameraden reden, ja gar nicht verstehen. Wie kommt sie darauf, dass Danijel zu den Kapuzinern gehen und ihnen sagen könnte, dass ihre Predigten klerikaler Blödsinn seien. Und dass Jesus der erste Kommunist war.

Sie war eine gute Frau, erzählt Danijel, sie hat gedacht, dass rund um sie nur aufrichtige und gute Menschen sind. Sie machte alles so, wie es sich gehörte oder wie sie wenigstens dachte, dass es sich gehörte. Sie ging zur Arbeit, buk Kekse, und bei anderen Dingen handelte sie so, wie das Herz ihr gebot. Das Herz weiß immer, was richtig und was falsch ist. Das war die Weisheit von Vater Aloisius, und dieser Weisheit vertraute Lena grenzenlos, schon seit der Dorfpfarrer in ihrem Ort, dort, wo sie die Erstkommunion empfangen hatte, ihr dasselbe über das Herz gesagt hatte. Vielleicht hat sie ja gerade damit, sagt Danijel heute, dass sie geglaubt hat, dass das Herz immer weiß, was richtig ist, die Ereignisse heraufbeschworen, die damals im Sommer den ganzen Stadtteil in Unruhe versetzt haben und die im Herbst sogar in der Zeitung, in der schwarzen Chronik gestanden sind. Auf der Seite in der Abendausgabe, die alle am liebsten gelesen haben.

Aber damals, als er ihre Kekse aß und sie lächelte und seiner Ansicht nach etwas ungewöhnliche Fragen stellte, war noch der ruhige Frühling, bis zum stürmischen Herbst war es noch weit. Es war die Zeit ihrer einsamen Abende, vielleicht dachte sie manchmal daran, dass sie jung und schön war und nicht immer allein bleiben konnte. Und darum war sie bald nicht mehr allein, schon im Sommer und Herbst sollte alles anders sein.

Mit Lena, mit und wegen ihr, begannen sich bald seltsame Dinge zu ereignen. Zuerst, im Sommer, seltsame und aufregende, im Herbst aber schon schlimme, sehr schlimme Dinge.

Damals, als ich öfter bei ihr zu Besuch war, sagt Danijel, und ihre Kekse gegessen habe, sind mir ihre ungewöhnlich hellen, leicht grünlichen Augen aufgefallen. Heute weiß ich, dass hinter dem liebenswürdigen Licht, das sie um sich verbreitet hat, etwas Dunkles war. Hinter ihren Augen war etwas Angestautes, Verborgenes, wie bei Leuten, die lange in die Nacht schauen. Ich glaube, ich habe das schon damals bemerkt. Oder es kommt mir heute, wo ich alles weiß, nur so vor. Ich weiß, verstehe aber nicht alles. Zumindest weiß und verstehe ich, dass ihr Herz in den kommenden Monaten dieses Sommers und Herbstes kein so zuverlässiger Führer durchs Leben war.

Pater Aloisius, der Lena die Weisheit vom Herzen erklärte und dem sie so sehr vertraute, war ein runder Kapuziner an der Josefskirche, und er sprach nicht nur vom Herzen, das wisse, was richtig und was falsch sei. Er kannte auch die anderen Weisheiten des Lebens. Eigentlich alle Weisheit und die guten Lehren, die es braucht, damit der Mensch richtig lebt und nicht auf Abwege gerät. Ich habe ihm ja auch vertraut, erzählt Danijel, allen habe ich vertraut und geglaubt, der Mutter, dem Vater und Lena, Pepi und dem Professor Fabjan, Vasilka und meinem Freund Franci, der Geige gespielt hat, noch am ehesten aber den Geschichten aus der Heiligen Schrift, die uns Pater Aloisius erzählt hat. Jetzt sehe ich mich, fährt Danijel fort: Ich höre mit offenen Augen und Ohren zu, als er sagt:

— Auch David war klein, und doch hat er Goliath besiegt.

Er verstummt für einen Moment und schaut uns an, genau mich, wie mir scheint.

— Warum?, fragt er.

Wir sitzen in dem kalten und dunklen Unterrichtsraum im Pfarrhaus bei den Kapuzinern, erzählt Danijel. Draußen scheint die warme Frühlingssonne. Von der Wand schaut der arme ans Kreuz genagelte Herrgott. Stille. Keiner weiß es — oder traut es sich zu sagen. Alle wenden den Blick ab, um nicht auf seinen zu treffen, ihre Augen fixieren einen unbestimmten Punkt auf der Wand, dort, wo die Sonnenstrahlen ihre hellen Ornamente zeichnen. Vater Aloisius ist ein kluger und strenger Kapuziner in einer braunen Kutte, die über der Bauchrundung mit einer dicken Schnur gegürtet ist. Das Ende lässt er in der Hand kreisen, als er auf Antwort wartet. Dieses Ende ist wie eine Peitsche, darum wirkt der Pater streng, obwohl seine Augen begeistert und freudig leuchten. Sie leuchten vor Begeisterung, weil er die Antwort weiß, und vor freudiger Erwartung, sie bald auch zu hören.

— Na, ihr klugen Köpfe, wer hat ihm geholfen, den Goliath zu besiegen?

Ich weiß schon, wer. Doch wenn ich sage, dass Gott ihm geholfen hat, wird mich Vater Aloisius begeistert weiterfragen. So ist es, so ist es, wird er rufen und gleich fortfahren: Warum aber hat er ihm geholfen? Na, sag es nur, Danijel. Warum hat er ihm geholfen? Weil ich nicht will, dass er mich fragt, warum Gott David geholfen hat, schweige ich lieber. Auch die andern sagen nichts.

— Ihr habt doch gelesen, was ich euch aufgegeben habe!, ruft Pater Aloisius. Ihr habt die ganze Woche gehabt, um das über David und Goliath zu lesen.

Als noch immer keiner der Religionsschüler den Mund aufmacht, huscht ein dunkler Schatten über sein Gesicht, und er sagt ein bisschen enttäuscht, dass die Geschichte so schön sei, dass jeder sie kennen sollte. Ich kenne sie, ich finde sie nicht so schön. Gerecht schon, aber schön? Dass er ihm mit einem Stein aus der Schleuder die Stirn zertrümmert? Dann sagt er, was ich schon weiß und was eigentlich jeder auf dieser Welt weiß:

— Er hat ihn besiegt, weil Gott ihm geholfen hat. Er hat daran geglaubt, dass Gott ihm helfen wird. Und auch euch, die ihr schwach wie David seid, wird er helfen, wenn ihr nur daran glaubt, dass er euch helfen kann.

Alle nicken, und der Pater fährt fort:

— Wer ist Goliath? Goliath sind die Probleme, die euch im Leben erwarten, jeder von euch ist ein David, jeder kann sie mit Gottes Kraft bezwingen.

— Und mit einer Steinschleuder, sagt einer in der vordersten Bank genau das, was ich auch denke. Obwohl ich weiß, dass eine normale Steinschleuder und eine Wurfschleuder nicht dasselbe sind, mit einer Steinschleuder kann man eine Straßenlampe einschießen, mit ihren Wurfschleudern aber haben die Israeliten den feindlichen Soldaten die Schädel zertrümmert. Und dem Goliath.

Wir lachen alle, anfangs leise, dann lauter, dann fangen einige vor Freude über diesen Einfall zu trampeln an. Die leuchtenden Augen von Pater Aloisius werden jetzt ganz dunkel. Er schweigt eine Weile und wartet, bis wir uns beruhigt haben.

— Oje, oje, oje, sagt er dann, warum lest ihr nicht?

Wir lesen ja, denkt Danijel, ich habe das über David gelesen, der nicht nur den Goliath besiegt hat, der eine Art Martin Krpan war, eigentlich eher ein Brdavs, der mich aber auch ein wenig an Vaters Freund, den Spengler Pepi erinnert. Ich habe auch gelesen, wie es war, als David König geworden ist. Und er einer Frau aufgelauert hat. Er hat sie einmal gesehen, als sie allein war und nicht gewusst hat, dass sie beobachtet wird. Ja, genau so, wie ich Fräulein Lena beobachtet habe.

Ich mag Kinder in Büchern nicht, sagt Danijel. Wenn es ihnen gut geht, sind sie wie verwöhnte Deppen. Und wenn sie leiden, sollen sie einem leidtun. Vor allem aber fordern sie von vornherein etwas, meistens Mitleid. Oder sogar, wenn mir der Autor über ihr schweres Leben erzählt, etwas wie Verantwortung. Ein Gefühl der Verantwortlichkeit, weil die Welt ist, wie wir sie gemacht haben, und auch diese kleinen Menschen darin leben müssen, die sie nicht im Griff haben, die in ihr oft leiden, die noch gar nicht wissen, wozu sie leben — die Kinder nämlich. Und wir sollen mit ihnen leiden und uns fragen, woran wir schuld sind? Doch wenn man von dieser Zeit erzählen will, sagt Danijel, muss man wissen, dass wir alle Erwachsene waren, die Kindheit war schon Erwachsensein, die Welt war nicht geteilt in die Welt der Erwachsenen und die Welt der Kinder, denn wir haben ja alles geteilt, wir haben alles gesehen und alles gewusst.

Vor allem aber, vor allem war Frühling, sagt Danijel, da hat es nichts Schlimmes gegeben im Frühling, es war schön. Es hat keinen Krieg mehr gegeben, alle waren froh, weil kein Krieg mehr war. Schlimm ist es nur, wenn Krieg ist und wenn auf die Stadt Bomben fallen. Noch schlimmer aber ist, wenn Winter ist und du dich in einem Tank mitten im endlosen Russland wiederfindest, wo es so kalt ist, dass das Gefährt vom Eis eingepanzert verreckt.

Der Rainer Franci sieht jeden Tag seinen Vater, dem ein Bein fehlt, er weiß, dass er in Russland zuerst sein Bein verloren hat, als er mitten im Winter aus dem brennenden Tank gekrochen ist, und dann noch den Krieg, weil seine deutsche Armee ihn verloren hat. Doch sein Vater war Panzerfahrer, für Franci ist er noch immer der Soldat und der Held in der schwarzen Uniform, in Gedanken fährt er mit ihm im Panzer den Dnjestr entlang und sogar durch die Krim, und zwar ohne Angst. Durch die schmale Luke beobachtet er die weiße, verschneite Landschaft, natürlich, er ist ja erwachsen, Erwachsene haben nie Angst. Rainer hat im Schrank unter der Wäsche die Panzerfahrerkappe versteckt, dem Franci hat er sie schon gezeigt. Diese schwarze Kappe war in Russland, sie war auch dabei, als er aus dem brennenden Panzer gekrochen ist. Jetzt hat er ein Bein weniger, aber für Franci ist sein Vater ein Held.

Danijel spottet über ihn: Ein feiner Held, der an der Krücke geht und durch die Wohnung stelzt und morgens den Franci mit dieser Krücke stupft: Steh auf, steh auf. Daheim sprechen sie Deutsch, nur daheim; auf der Straße Deutsch zu sprechen ist eine Schande, es ist auch gefährlich, man kann angezeigt werden.

Deutsch spricht auf der Straße nur diese verwirrte und zerzauste Frau, die mit sich selbst redet. Die eine, der eine Fliegerbombe den Mann und das Kind getötet hat. Niemand nimmt es ihr übel, dass sie unfrisiert herumläuft und Deutsch redet. Auch im Kopf, heißt es, sei sie ein wenig zerzaust. Wenn sie auf der Straße geht und redet, manchmal etwas ruft, gehen die Fenster auf, hin und wieder zeigt ihr einer den Vogel, eine Frau lacht leise und mit fast kindlicher Stimme. Die Erwachsenen lachen im Stillen über diese Erscheinung, sie halten sich beim Lachen die Hand vor, es gehört sich nicht, sich über diesen Umzug des Unglücks lustig zu machen. Ein Haufen Kinder zieht unter schallendem Gelächter hinter ihr her, sie lachen mit tiefen, erwachsenen Stimmen.

Die Frau bleibt mitten auf der Straße stehen und hebt drohend die Faust zum Himmel. Passanten bleiben stehen und freuen sich mit der Kinderschar über das unverhoffte Straßenvergnügen.

— Niht tajč, ruft ein Mann, hir spriht man sloveniš.

— Niht tajč, niht tajč, jubeln die Kinder.

Die Frau sieht den Mann kurz an, ihre Augen sind leer, sie schauen durch ihn hindurch wie durch eine Nebelschwade. Trotzdem spricht sie dann Slowenisch, ein seltsames, lächerlich gaumiges Slowenisch.

— Was redet ihr da!, schreit sie.

Sie verstehen nicht, zu wem sie spricht.

— Was lügt ihr da zusammen! Das waren nicht die Deutschen, die uns bombardiert haben!

Jetzt ist das Ganze noch unterhaltsamer, denn alle wissen, was folgt.

— Die verdammten Engländer, sie haben uns bombardiert!

So etwas kann nur diese verrückte Frau sagen. Warum sollen uns die Engländer bombardiert haben? Wir haben zusammen gegen die Deutschen gekämpft.

— Es waren die Engländer, die haben uns bombardiert.

— Englender, Englender, schreien die Kinder.

Besonders unterhaltsam wird das Ganze, wenn Malček dazukommt. Malček ist groß, ein ziemlich dicker Bursche, er hat nichts von einem Kind an sich, aber seine Mutter ruft ihn noch immer malček, mein Kleiner. Vielleicht, weil er im Kopf ein bisschen langsam ist, dem Verstand nach ist er wirklich ein Kleiner geblieben. Jede Gasse in der Stadt hat ihren freundlichen Trottel, unsere hat den Malček. In seinem massigen Körper wütet eine gewisse Unruhe. Überall, wo sich etwas ereignet, taucht auch der Malček auf. Wenn einer betrunken vom Rad fällt, ist Malček schon da und sagt ihm, dass er sich schleichen soll, der verfluchte Trunkenbold; wenn durch ein offenes Fenster ein lauter Familienstreit zu hören ist, steht Malček darunter und ruft: Immer dieses Geschrei, immer dieser Krawall! In ihm ist ein unbändiger Wunsch, in aufregende Ereignisse eingebunden zu sein. Und immer sagt er und schreit sogar manchmal hässliche Worte, die die Kinder sehr lustig, die Erwachsenen dagegen abscheulich finden.

Malček ist jetzt da, er geht der unglücklichen Frau nach und ruft:

— Du alte Schwabensau!

So ruft er, und er sagt noch viel hässlichere, viel schlimmere Dinge.

Sie aber schert sich nicht um ihn, spricht weiter mit sich oder weiß Gott mit wem, zeigt mit dem Finger zum Himmel hinauf, von dort seien die Bomben gekommen, englische, ihrer Meinung nach englische, nicht deutsche.

Nicht nur diese zerzauste Frau, nicht nur der deutsche Soldat Rainer, auch Danijels Vater kann Deutsch, aber das ist nicht schlimm, denn er war kein deutscher Soldat. Deutsch hat er schon vor dem Krieg gelernt, als er in Stuttgart gearbeitet hat. Später, als schon Krieg war, war er wieder daheim. Die Kenntnis dieser Sprache ist ihm während der Okkupation, als er im Untergrund gearbeitet hat, verdammt zugutegekommen. Im ruhmreichen Kampf gegen den deutschen Besatzer. Den letzten Schliff hat sein Deutsch im Lager gekriegt, wo er interniert war, weil er im Untergrund gearbeitet hat.

Bevor die Deutschen ihn eingesperrt haben, hat er nämlich etwas Großes für den Befreiungskampf unseres Volkes geleistet. Ebendeshalb, weil er Deutsch gekonnt hat. Diese Geschichte bekam Danijel oft zu hören, weil der Vater sie auch oft erzählte. Irgendwo in den Hügeln stürzte ein englischer Flieger ab, über der Stadt hatte ihn eine Flugabwehrkanone, eine sogenannte Flak, getroffen. Eine Weile flog er noch und zog den Rauch hinter sich her … Das hatte der Vater nicht gesehen, doch er konnte schön darüber erzählen, auch Danijel sah, wie das Flugzeug den Rauch hinter sich herzog, wie es an Höhe verlor, zu brennen begann, fiel … aus ihm aber zwei Engländer, von denen einer eigentlich Australier war, mit dem Fallschirm absprangen. Sie schlugen sich durch die Wälder und fanden schließlich Unterschlupf bei einem Bauern, der sie im Keller versteckte. Von dort mussten sie durch die Stadt geschafft werden. Seltsam, warum durch die Stadt? Darum, mein Sohn, weil in den Wäldern auf dieser Seite des Flusses keine Partisanen waren, die sie aufgelesen hätten. Sie mussten über den angeschwollenen Fluss gebracht werden, aber es gab keine Boote, und alle Brücken waren bewacht. Die Unsern haben dafür gesorgt, dass sie neue Sachen zum Anziehen und neue Papiere bekommen haben. Man entschied, sie auf die kühnste, aber auch gerissenste und sicherste Art hinüberzubringen: durch die Stadt, wo täglich Scharen von Arbeitern aus der Umgebung ein und aus gingen, unter denen man sich verstecken konnte. Geht also der Vater mit den zwei Engländern, von denen einer Australier ist, geradewegs durch die Stadt, durch die Gassen und über die Alte Brücke, wo eine deutsche Wache postiert ist. In der Jacke hat er eine geladene Pistole.

Das war vielleicht eine Geschichte!

Ein bisschen besser, spannender als die Geschichten, die der Rainer Franci von seinem Vater gehört hat. Der schön in einem Tank in Russland gesessen ist. Wenn man sie auf der Brücke angehalten und festgestellt hätte, dass mit den Papieren etwas nicht stimmt, hätte Danijels Vater die Pistole gezogen. In der einen Tasche hat er immer eine geladene Pistole der Marke Walther gehabt, in der anderen einen eisernen Schlagring. Den hätte er verwendet, wenn die Pistole versagt hätte, manchmal hat sie Ladehemmung. Und er hätte geschossen. Den Wächter hätte er sicher abgeknallt, bevor der das Gewehr von der Schulter gehabt hätte. Der wäre gar nicht dazu gekommen, erzählte der Vater, wenn er schon auf der Brücke liegt. Aber es war nicht nötig, den Wächter abzuknallen, auch den Schlagring musste er nicht gebrauchen. Weil er gut Deutsch konnte, grüßte er ihn freundlich. Er wusste noch genau, was er gesagt hatte, noch nach Jahren wusste er es genau, seine Worte sind in die Geschichte eingegangen: Guten Tag, es ist ein schöner Tag heute, nicht wahr? Und der Soldat nickte und deutete mit dem Kopf, dass sie weitergehen sollten.

Diese aufregende Geschichte bekam Danijel oft zu hören. Lieber wäre ihm zwar gewesen, wenn sein Vater damals auf der Brücke geschossen hätte, so wäre die Geschichte noch schöner und aufregender gewesen. Und auch seine Genossen, die Partisanen und anderen Teilnehmer am Volksbefreiungskampf, die beim Vater auf ein, auf mehrere Gläser Wein vorbeikamen, hätten nicht immer sagen können:

— Du hättest geschossen, ja! Mitten in der Stadt, voll mit deutschem Militär und Gestapo in Zivil, klar.

Sie glaubten ihm ja, dass er zwei Engländer, von denen einer Australier war, durch die Stadt gebracht hatte, das allein war mutig genug, warum musste er sich jetzt noch mit einer Schießerei, die es nicht gegeben hatte, wichtigmachen.

Der Vater war beleidigt.

— Natürlich hätte ich geschossen, und wie.

Danijel glaubte daran, dass er wirklich geschossen hätte. Er fand es nicht richtig, dass Vaters Genossen an einem solchen, ganz und gar möglichen und wahrscheinlichen Ausgang der Ereignisse auf der Alten Brücke zur Zeit der Okkupation und des Kampfes für die Freiheit des slowenischen Volkes zweifelten. Tatsächlich tat es ihm sogar leid, dass es nicht dazu gekommen war, dass er nur auf Deutsch gegrüßt und diese zwei Engländer zum Meldepunkt gebracht hatte.

Ebendeshalb, weil er nicht geschossen hatte und weil es nicht nötig gewesen war, den deutschen Wächter abzuknallen, war er in den Augen seiner Genossen kein richtiger Held. So wie trotz allem, wenigstens nach Ansicht Francis, sein, Francis Vater, ein Held war. Er war der Fahrer eines brennenden Tanks gewesen, darum war er ein Held, obwohl auf der falschen Seite, und obwohl er außer dem Bein noch den Krieg verloren hatte.

Den Krieg und das Bein verloren, bezieht aber eine deutsche Pension, was Danijels Vater und seine Genossen unerhört finden. Haben wir dafür gekämpft? Es heißt, dass die deutschen Soldaten in deutscher Mark deutsche Pensionen bekommen, die höher sind als unsere Löhne. Wie kann man überhaupt erlauben, dass ihm die Deutschen eine Pension nach Jugoslawien schicken? Das ist mehr oder weniger — eine Sauerei.

Mehr als Rainers Pension ärgert Danijel, dass Franci sagt, dass sein Vater ein Held ist, der in einem großen Tank durch Russland gerattert ist.