Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Folio Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Transfer Bibliothek

- Sprache: Deutsch

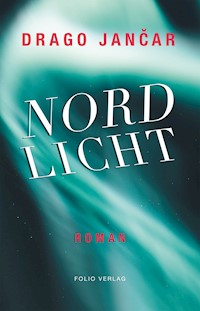

"Diese Stadt ist seine Falle, und in die ist er geraten." Ein unheimliches Nordlicht erglüht über Mitteleuropa. Was kann das Zeichen bedeuten? Eine Dienstreise führt Josef Erdmann am 1. Januar 1938 in seine Geburtsstadt Maribor. Das vergebliche Warten auf den Geschäftspartner, der nie ankommen wird, die heimliche Liebesbeziehung zu einer verheirateten Frau aus guter Gesellschaft und die Bekanntschaft mit zwielichtigen Gestalten ziehen Erdmann immer mehr in einen fatalen Abgrund. Sinnbild der heraufziehenden Katastrophe ist das unerklärliche Nordlicht über der Stadt, das jede Bewegung, jede Tätigkeit stillstehen lässt. Mit einem Nachwort von Claudio Magris Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur 2020

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Foto: © Jože Suhadolnik

Drago Jančar, geboren 1948 in Maribor, gilt als der bedeutendste zeitgenössische Schriftsteller Sloweniens. 1974 wurde er wegen „feindlicher Propaganda“ inhaftiert. Zahlreiche Preise, u. a. Prix européen de littérature 2012. Seine Romane, Essays und Stücke wurden in viele Sprachen übersetzt.

Zuletzt bei Folio: Der Baum ohne Namen (2010), Der Galeerensträfling (2015), Die Nacht, als ich sie sah (42020).

Klaus Detlef Olof ist einer der renommiertesten Übersetzer aus den südslawischen Sprachen. Bis 2005 Professor an den Universitäten Klagenfurt und Graz. Er übersetzte France Prešeren, Miroslav Krleža, Żoran Ferić, Drago Jančar, Goran Vojnović Ana Schnabl u. v. a. Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzung.

EIN UNHEIMLICHES NORDLICHT ERGLÜHT ÜBER MITTELEUROPA. WAS KANN DAS ZEICHEN IN FINSTEREN ZEITEN BEDEUTEN?

Eine Dienstreise führt Josef Erdmann am 1. Januar 1938 in seine Geburtsstadt Maribor. Das vergebliche Warten auf den Geschäftspartner, der nie ankommen wird, die heimliche Liebesbeziehung zu einer verheirateten Frau aus guter Gesellschaft und die Bekanntschaft mit zwielichtigen Gestalten ziehen Erdmann immer mehr in einen fatalen Abgrund. Sinnbild der heraufziehenden Katastrophe ist das unerklärliche Nordlicht über der Stadt, das jede Bewegung, jede Tätigkeit stillstehen lässt.

„Der Roman Nordlicht ist vor allem deshalb ein Meisterwerk, weil es ihm gelingt, die einzigartigen individuellen Lebensläufe unauflöslich und konkret mit dem epochalen Schicksal der ganzen Welt zu verbinden.“ Claudio Magris

„Eine kaum zu überbietende Düsternis liegt über dem meisterlichen Roman.“ Karl-Markus Gauß, Neue Zürcher Zeitung

DRAGO JANČAR

NORDLICHT

ROMAN

Mit einem Nachwort von Claudio Magris Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Kapitel 81

1

Dem Bahnhof gegenüber erblickte Erdmann die dunkle Fassade eines Hauses. Hoch oben waren zwei Fenster erleuchtet. Für einen Moment schien ihm, als starrten ihn die Augen einer kauernden Stadt an. Durch nassen Schneematsch trat er hinaus auf die leere Straße. Als er um die Ecke des Hauses mit den hellen Augen bog, wankte ihm in der Dunkelheit eine menschliche Gestalt entgegen. Die Straße war menschenleer, deshalb war die Erscheinung vor ihm etwas völlig Unerwartetes. Sie musste aus einer Toreinfahrt oder hinter einem Pfeiler hervorgekommen, wenn nicht gar aus dem Boden gewachsen sein. Im Hintergrund ragten die dunklen Fassaden der alten Häuser, und in der Dunkelheit des Morgens war diese Gestalt kaum zu erkennen gewesen.

„Christos voskres“, rief der Mann. „Vaistinu voskres.“1

Er schwankte und krümmte sich in der Mitte und gleichzeitig stachen seine spindelförmigen Arme rätselhafte Figuren in die Luft. Vielleicht war Erdmann für einen Augenblick erschrocken vor diesem Bärtigen im abgetragenen Anzug, vielleicht war ihm nicht klar, was diese Worte bedeuteten, was dieses Schwanken und dieses Fuchteln mit den Armen heißen sollte. Jedenfalls konnte er sich im ersten Moment nicht entscheiden, ob er einen betrunkenen oder einen gefährlichen oder einen etwas blöden Menschen vor sich hatte. Er versuchte auszuweichen, doch der andere verstellte ihm mit einem plötzlichen Sprung, den dieser missgestalteten Erscheinung niemand zugetraut hätte, den Weg. Erdmann hatte noch das Rattern des Zuges in den Ohren, das Aufblitzen der einsamen Bahnhöfe an der Strecke in den Augen, und jetzt schlug ihm die leere Stille der Straße entgegen, der dunkle Morgen mit den bröckelnden Fassaden der unbekannten Häuser und dann plötzlich dieses verzerrte Gesicht, diese schwankende Gestalt, die ihm nicht aus dem Weg gehen wollte.

Er stellte den Koffer auf das Pflaster, in das schmutzige breiige Gemisch aus Schnee und menschlichen Fußstapfen. Er hörte die Stille und wartete, bis aus der roten Mundhöhle vor ihm erneut eine menschliche Stimme ertönen würde. Erdmann war müde und für einen Moment hatte er das Gefühl, als würde die Straße langsam unter seinen Füßen weggleiten. Dies sonderbare Gefühl schrieb er der langen Zugfahrt zu, trotzdem griff er mit der Hand nach der Mauer. Der andere knickte noch einmal in der Mitte ab und reckte den Hals, dass sein Gesicht nach oben gewendet blieb. Dann richtete er sich auf und kam näher. Erdmann spürte den warmen Atem auf seiner Wange und hätte am liebsten kehrtgemacht. Kehrt und weg. Er machte nicht kehrt. Auch den Koffer nahm er nicht auf und auch die morgendliche Erscheinung schob er nicht zur Seite. Denn in diesem Moment sah er die kleinen Pupillen, die ganz ruhig waren. Ganz ruhig mitten in diesem verzerrten bärtigen Gesicht, mitten in diesem Körper, der sich in einem fort unruhig hin- und herbewegte. Die Augen waren so, dass er den Blick nicht losreißen konnte, sie waren hohl und tief, als wären sie Scheitelpunkt und zugleich Einlass in einen tiefen Abgrund, als wäre hinter ihnen unergründliche Finsternis. Er stand da und sah in diese Augen und dieses Gesicht, das zerfurcht war von etwas, das in seinem Innern war, und sah zugleich, dass es durchaus stille, sehr stille Augen waren. Das waren nicht die Augen eines betrunkenen oder blöden Menschen. Das waren Augen, die vor etwas Angst hatten. Aber nicht vor irgendetwas, sondern vor etwas, das unweigerlich geschehen und dem man nicht entgehen würde. So waren Fedjatins Augen. Und genauso hatte es sein müssen an diesem Morgen, er hatte Fedjatins Gesicht und seine stillen Augen sehen müssen, die kleinen schwarzen Pupillen und den tiefen finsteren Abgrund dahinter, im Hintergrund die bröckelnden Fassaden, die schmutzige Straße, den stillen Morgen von der Erde bis hinauf an den Himmel. Und er hatte zusammenzucken müssen, als er die dunkelroten Flecken auf seiner Jacke sah, als ihm der Gedanke kam, dass diese Flecken von irgendwelchem Blut herrührten. Wieder glitt die Straße unmerklich unter seinen Füßen weg und er griff fester nach der Mauer. Vielleicht hatte er da den Gedanken, diese Stadt gleich wieder zu verlassen, auf der Stelle umzudrehen und dorthin zurückzukehren, woher er gekommen war. Er kehrte nicht um und fuhr nicht weg. Wer auf dieser Welt hat jemals einer vagen Ahnung wegen den Ort wieder verlassen, wo er etwas herausfinden und in Erfahrung bringen wollte, wer hat jemals einer Ahnung wegen seinen Schritt verhalten? Eine Ahnung ist dazu da, noch unfehlbarer zu dem zu führen, was unausweichlich ist. Und deshalb war für ihn die morgendliche Erscheinung mit den schwarzen Pupillen und den dunkelroten Flecken auf der Jacke nichts anderes als ein schäbig gekleideter, betrunkener Mensch mit einem leicht blöden Blick. Deshalb war er stehen geblieben und deshalb stand er jetzt da auf der Straße, auch dann noch, als sich Fedjatin unter ständigem Abknicken längst zwischen den dunklen Hausfassaden verloren hatte, als er einfach verschwunden war zwischen diesen Fassaden, ein morgendlicher Eiferer und Künder der Auferstehung. Er stand allein an der Hauswand in der Alexanderstraße und konnte sich nicht genug über die gewaltige dröhnende Stille des Morgens wundern, eine Stille, die mit ihrem Zittern über Mitteleuropa schwebte, die von den Mauern der Prager Gassen widerhallte und im Süden unhörbar an die Küste von Duino wogte und brandete. Er sah zur Franziskanerkirche hinüber und wartete, ob dort oben die Glocke schlagen würde.

Das war am frühen Morgen des ersten Januars des Jahres neunzehnhundertachtunddreißig.

1 Russisch-kirchenslawisch: Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

2

Jetzt ist es Abend und unten hat die Musik eingesetzt. Als kämen sie aus der Unterwelt, so schleppen sie sich herauf, diese Klänge. Ich erahne die Motive einer Melodie, aber ich kann sie nicht richtig zusammensetzen. Ich fühle mich beklommen in diesem Zimmer und in dieser Stadt, die den ganzen Tag so leer und still ist. Erst vor ein paar Stunden ist auf den Straßen etwas Leben aufgekommen und auch auf den Treppen und Fluren des Hotels sind einzelne Stimmen hin und her gelaufen und gegen die Tür meines Zimmers geprallt. Es ist Abend und die Menschen werden langsam wach. So ein Tag, an dem alles auf den Kopf gestellt ist. Der Zugschaffner auf dem Bahnhof war in der morgendlichen Dunkelheit ganz triefäugig, wenn nicht sogar erheblich angetrunken. Er ratterte seine Litanei herunter und verzog sich wieder in den Zug. Eine Dame, die zum Ausgang hastete. Als ich ins Freie trat, war sie nicht mehr zu sehen, auch sonst niemand. Vor dem Eingang standen schön ausgerichtet die Karren der Dienstmänner. Ich stellte meinen Koffer auf den vordersten und ging zurück auf den Bahnsteig. Ich hörte einen Zug, der in der Ferne keuchte. Ich klopfte an mehrere Türen. Nichts. Kein Fiaker, kein Dienstmann, kein Bus, alles leer. Haufen schmutzigen Schnees auf der leeren Straße, bröckelnde Fassaden alter Häuser, flimmerndes Licht von Straßenlaternen. Das also ist die lichte, luftige Stadt, die meine Eltern noch einmal hatten sehen wollen. Diese Düsternis, diese Straßenfunzeln, diese Schneehaufen, diese Ziegel, die durch den bröckelnden Verputz durchscheinen? Die Erinnerung ist alten Leuten eine freundliche Verbündete, die schönfärbt und lügt. Und aus einem der Fenster weiter hinten Gesang, Grammofon- oder Radiomusik, schrilles Frauenlachen. Dann Stille. Und dieser sonderbare Mensch. Breiiger Matsch unter den Füßen. Kurzer unruhiger Schlaf in diesem Zimmer, das meine Bleibe sein wird. Gegen zehn habe ich versucht zu frühstücken. Alles durcheinandergeworfen, bekleckerte Tischtücher, umgestürzte Stühle, Essensreste und andere Spuren einer wilden Nacht auf Tischen und Boden, Papierschlangen, Konfetti, ein Stück Kiefer – der Rest eines Schweinskopfs –, schrecklicher Gestank. Jetzt ist es Abend, die vertraute Enge des fremden Hotelzimmers, unten immer lautere Musik. Zu Mittag war ich am Fluss. Das Wasser schwarz. Die Ufer dunkel, ragende Äste einsamer Bäume, der Schnee von ihnen abgerutscht oder vielleicht vom plötzlichen Föhn geschmolzen. Irgendwelche Vögel, Stockenten. Das eine Ufer ist hoch, das andere flach. Zu beiden Seiten des Flusses ist etwas Stadt, hinten stehen die Häuser spärlicher, sie sind kleiner, Gärten, Felder. Plötzlich ist mir, als erinnerte ich mich an diese Felder, die sich zwischen die Häuser hineinfressen, an die windschiefen Zäune. Es wird wohl nicht stimmen, ich glaube nicht an frühe Kindheitserinnerungen, wahrscheinlich habe ich das Bild irgendwo unterwegs aufgelesen, eines Abends beim Schlürfen der Suppe die Worte des Vaters. Unten am Fluss war nicht die Frische, die es dort hätte geben sollen. Nicht der leiseste Windhauch wollte die schweren, ziemlich warmen winterlichen Luftmassen zerteilen. Aus der Stadt, beide Ufer hinab, hatten sich wärmere Luftschichten durch die Gassen gewälzt und sich zwischen die zerfetzten Nebelschwaden auf das Wasser gelegt, sodass diesem Tag nichts Gutes und Leichtes anhaftete. Einer der Vögel, von denen ich geglaubt hatte, sie wären Enten, hob ab und drehte eine Runde über dem Wasser. Es war eine Möwe. Nun stieg sie auf und stand ruhig vor der Kulisse des schwarzen Ufers auf der anderen Seite. Ich ging an den Fluss, um das Rumpeln des Nachtzuges, des Silvesterzuges aus den Ohren, das Licht der entfernten Lampen und der einsamen Bahnhöfe aus den Augen zu kriegen, mir vom fließenden Wasser die Trübung aus dem Kopf waschen zu lassen. Aber auch dort war es nicht besser, der Himmel drückte zu Boden, und unter ihm die Möwe mit ihrem langsamen Kreisen. Nur mit Mühe hält sie durch, meistert sie ihren Spiralflug. Nur ein sinnloses physikalisches Gesetz hält sie in der Luft, aber auch sie wird hinuntergezogen zu diesem schwarzen Wasser, man kann direkt sehen, wie sie, wenn sie unten ist über der Fläche, angesaugt wird. Und dieser Vogel kreist jetzt in einem fort durch meine Erinnerung, im Rhythmus des Walzers, der von unten unaufhaltsam und unaufhörlich durch Wände und Flure und durch die geschlossene Tür in mein Zimmer dringt. Und doch war es ruhig, ungewöhnlich ruhig unten am Fluss, mitten an diesem Wintertag, eine ungeheuerliche Ruhe von Osten bis Westen. Wieder habe ich an Prag denken müssen, wo ich diesen Herbst morgens aus einer Bierschwemme kommend durch die leere Stadt geschwankt bin. Ich dachte, dass jetzt auch dort solch eine friedliche Ruhe herrschen müsse und dass jemand durch die schmalen gewundenen Gassen strebe. Im Norden und Süden, wohin immer der Blick oder der Gedanke sich vortastet, überall unheimlich ruhige mitteleuropäische Landschaft mitten am helllichten Tag, mit Flüssen und Ufern, Hügellandschaften, Bergen und Seen, Mittelstädten. Überall so ein Tag am ersten Tag des neuen Jahres.

Etwas wurde mir nachgerufen, als ich ins Zimmer wankte. Wie lange ich bliebe oder so. Wenn ich es wüsste, wenn ich es nur selber wüsste. Das Bett nicht gemacht, der Koffer an seinem Platz. Diese Hotelzimmer, diese Muster an den Wänden, diese bekannten Hotelgerüche, nach altem, nach gestrigem Saubermachen. Weiße Betttücher und ein Waschtisch in der Ecke, dunkelbrauner Schrank und ein Fenster mit schadhaftem Griff. Unten Musik, wieder ein Walzer, die Gäste laut. Es zieht mich zu ihnen, wer sie auch sein mögen.

3

Der Rothaarige am Empfang fragt nicht mehr, wie lange ich zu bleiben gedenke, er bemüht sich auch nicht mehr, mich in ein Gespräch zu ziehen. Ich habe ihm die notwendigsten Erklärungen gegeben, sodass er sie weitermelden kann, wie alle Hotelportiers dieser Welt. Nun habe ich Ruhe vor ihm, er grüßt sogar freundlich. Gestern früh hat mich der Straßenlärm geweckt, heute schon nicht mehr. Wie schnell sich der Mensch gewöhnt, wie ein Tier an den Stall. Das Frühstück habe ich beide Male ausgelassen. Ich bin die Hauptstraße auf und ab gegangen. Januarstraße, ernste Gesichter, Arbeit, vorbei der Spaß, graue Gesichter, noch immer schmutziger Schneebrei. Am Nachmittag habe ich gelesen, dann einfach so auf dem Bett gelegen und an die Decke geschaut und gesehen, wie sich auf ihr Bilder abzeichnen. Eine Menge unbekannter Gesichter von der Straße, Augen, Nasen, Münder, ein Gewimmel von Armen und Beinen, die über die Decke gleiten, und wirre Stimmen von draußen durchs Fenster. Ich glaube, ich bin kurz eingeschlafen. Als ich aus dem Schlaf oder aus dieser Abwesenheit erwachte, habe ich versucht, das Fenster zu öffnen. Kaputter Griff. Nicht einmal lüften lässt sich. Alles ist regungslos und stickig, und mir vergeht die Lust, noch weiter zu warten.

Wirklich: ein Missverständnis. Ich kann nicht glauben, dass Jaroslav von irgendwas aufgehalten wurde. Er war immer pünktlich. Und außerdem hatte er es so eilig, dass ich alles stehen und liegen lassen und die Silvesternacht auf der Bahn verbringen musste. Und jetzt vertue ich meine Zeit hier schon den dritten Tag.

Die Postangestellte hat rote Wangen und ungewöhnlich weiße Zähne. Aber als sie aufstand, um das Telegramm abzutippen, sah ich, dass sie stark hinkte. Ich teilte Jaroslav mit, dass ich bis zum Siebenten warten, dann unwiderruflich zurückfahren würde. Wenn ihn das Telegramm nur erreicht, vielleicht ist er schon auf dem Weg. Das Schlimmste ist, dass ich in gewisser Weise selber schuld bin. Ich hatte aufs Geratewohl vorgeschlagen: Marburg a/D. In Ordnung, hatte Jaroslav gesagt, am Ersten fangen wir an, ich reise über Triest an. Dann Agram und der Durchbruch nach Südosten. Bis Ende des Monats haben wir ein Netz von Vertretungen aufgebaut. Na ja, bis Ende des Monats ist es noch weit, und Jaroslav wird noch diese Woche hier sein. Die Schwierigkeit ist nur, dass ich mich selbst in diese provinzielle Mausefalle gesperrt habe. Ich hätte Triest sagen können, der Zug fährt ja bis Triest, und ich würde jetzt einen Spaziergang am Meer machen oder in einer warmen Osteria bei Meeresgeplätscher Spaghetti essen. Ich habe aber Marburg a/D gesagt, das heißt Maribor, ich habe es nur gesagt, weil sie bei uns zu Hause in der warmen Küche in einem fort von einer Kugel in einer Kirche erzählt haben, davon, wie ich hier irgendwo in einem Garten herumgestolpert bin und irgendwelche Blumen zertrampelt habe und dass wir dicke Bohnen gegessen haben. Aber jetzt sind dieser Garten und dieses Haus nirgendwo zu sehen, nur Matsch und Haufen schmutzigen Schnees vor den Häusern und graue Gesichter und dieses Hotelzimmer, und weit und breit kein Jaroslav. Ich erinnere mich an eine Kugel in einer Kirche, die muss irgendwo sein. Ich bin ins Kino gegangen, um mich etwas zu zerstreuen. „Streit um den Knaben Jo“, ein Film mit herrlichem Inhalt, so stand es da. Im Kino war der Boden schwarz, und der, der neben mir saß, tanzte mit seinen Schnürstiefeln pausenlos auf dem schwarzen Boden herum. Ich sah ihn fragend an, aber es gelang mir nicht, ihn dazu zu bringen, Ruhe zu geben. Lil Dagover, diese selten schöne Schauspielerin, hatte ihn aus dem Gleis geworfen, deshalb tanzte er so auf dem schwarzen Boden herum. Es gab mehrere Fräuleins zu beäugen und unwillkürlich erinnerte ich mich an Lenka. Sicher glaubt sie, dass Jaroslav und ich schon weit im Süden sind und bis zum Hals in Geschäften stecken. Wenn sie wüsste, dass ich im Kino sitze und jemand in Bergstiefeln auf dem schwarzen Boden herumtanzt, weil ihm Lil Dagover keine Ruhe lässt. Ich habe eine Zeitung gekauft, die berichtet, dass in Moskau etwas im Gange ist, wieder in Verbindung mit Trotzki, eine von seinen Gruppen wurde aufgedeckt. Wieder bin ich durch die Vorstädte gelaufen und habe dieses Haus gesucht. Es müsste von der Straße zurückstehen, tief im Garten, ein Weinstock an einem Spalier müsste davor wachsen. Ich habe es nicht erkannt. Alles ist hoffnungslos gleich und einförmig, und überall sind Hunde, die einen anknurren. Was kümmern mich auch letztlich die dicken Bohnen, was habe ich mit ihnen zu tun? Dass ich mit schmutzigen Schuhen und schmutziger Hose zurückgekommen bin, das habe ich mit ihnen zu tun. Und dass ich ganz allein daran schuld bin, weil ich mir unser Treffen in dieser Stadt ausgedacht habe. Beim Mittagessen setzte sich ein Kerl zu mir. Ein dickes Kettchen hing an seiner Weste. Prahlerisch und protzig. Trotzdem redete ich mit ihm, was soll ich denn sonst machen, ich kann doch nicht immerzu durch diesen Vorstadtmatsch latschen oder in meinem Zimmer liegen. Der Kerl war überaus neugierig. Meine Antworten waren trocken und allgemein. Ich erhob mich bald. Ich halte es nicht aus mit Menschen, ich halte es nicht aus allein. Mit mir stimmt wirklich etwas nicht. Vielleicht habe ich in den letzten Jahren zu viel gearbeitet, vielleicht vertrage ich einfach keine freie Zeit. Denn dies ist freie Zeit, Nichtstun, dazu hat man den Sonntag erfunden. Nicht zum Ausruhen, sondern damit sich der Mensch bewusst wird, dass er auf dieser Welt eigentlich nichts zu tun hat, wenn er nicht der Arbeit, dem Geld, dem Brot, den verdammten dicken Bohnen nachjagt, die mich an einen Tisch gebracht haben mit diesem Pešič, oder wie immer dieser Protz mit dem dicken Kettchen heißt. Und endlich doch etwas, was mich interessiert. Ganz unten auf der Seite: Sensation unter Pariser Anthropologen. Eine junge Frau zur Gänze mit Fell bedeckt. Das ist bereits die dritte Affenfrau, die dieser Gelehrte entdeckt hat. Seinen Namen habe ich vergessen. Ihr Gesicht ist von Flecken übersät, auf der rechten Seite wächst ein Büschel Haare aus der Haut. In Pariser Intellektuellenkreisen zeigt man großes Interesse an der Sache. Anthropologie auf niedrigem Niveau und wie diese Zeitung sie sich vorstellt, aber die Fakten haben sie vermutlich nicht erfunden. Die Sache könnte wirklich interessant sein, aber wenn diese Zeitungssimpel wenigstens mehr Angaben gemacht hätten; wo sie gefunden wurde, wie ihre geistigen und physischen Fähigkeiten sind, der Grad ihrer Zivilisierung und so weiter. Die interessiert doch nur, dass ihr aus der rechten Gesichtshälfte ein Haarbüschel herausragt. Am Nachmittag schlief ich wieder, am Abend saß ich im Restaurant, trank etwas Wein und hörte Musik. Und im Zimmer wieder so ein Abend, dass einer nicht weiß, was mit sich anfangen. Wegen des Schlafens am Nachmittag habe ich die ganze Nacht wach gelegen.

Gegen zwei Uhr früh sah ich auf die Uhr und wusste eine Zeit lang überhaupt nicht, wo ich war. Dann kam plötzlich Jaroslav ins Zimmer, er war haarig im Gesicht, lange Borsten wuchsen ihm auf den Wangen, sogar auf der Stirn, wie bei dem einen Fall auf Borneo, und mitten in diesem Gesicht klaffte die rote Mundhöhle. Schwarze Pupillen. Er ging im Zimmer auf und ab und beugte sich wiederholt schräg über mich. Jetzt untersuchen sie mich, sagte er, sie wissen nicht, was dabei herauskommt. Ich versuchte ihm zu antworten, ich wollte ihn fragen, ob das in Triest sei, ob sie ihn dort untersuchen, aber ich brachte kein Wort heraus. Bis Monatsende, sagte er, bis Monatsende schaffen wir es. Dann bemerkte ich, dass die Wand hinter seinem Rücken voll von irgendwelchen Laborröhrchen war, diesen mir vertrauten Apparaturen. Er öffnete die rote Mundhöhle, stöhnte etwas und sagte schließlich, jetzt siehst du, jetzt siehst du, dass sie mich wirklich untersuchen, und ich sah noch einmal auf die Uhr, es war wirklich zwei, ich war wirklich in meinem Zimmer im Hotel und der da in der Ecke am Boden stöhnte, war wirklich Jaroslav. Zuerst dachte ich, ich würde träumen und dieser Traum könne nichts anderes bedeuten, als dass Jaroslav ein Unglück zugestoßen sei, dass auch seiner Schwester etwas zustoßen werde, dass über uns allen ein Unglück schwebe und dass auch ich gefangen sei und nirgends mehr hinkönne. Doch der Verstand arbeitete weiter. Wie kann ich träumen, wenn ich doch ganz deutlich meine Armbanduhr auf dem Nachtschränkchen sehe, sie zeigt zwei Uhr morgens – und was macht Jaroslav hier mit seinem wuchernden Bart im Gesicht? In intellektuellen Kreisen, sagte Jaroslav, zeigt man großes Interesse an unserem Fall. An unserem Fall?, überlegte ich. Auch an dir, sagte er, auch an dir zeigt man großes Interesse. Steh nicht auf, wollte ich sagen, lehne dich nicht an, aber Jaroslav war schon aufgestanden und hatte sich an die Wand gelehnt, sodass die Eprouvetten und kompliziert gewundenen Röhrchen zu klirren und zu brechen und zu splittern begannen und Jaroslav plötzlich ganz blutig war.

Als ich das Licht anmachte, sah ich, dass ich die Uhr in der Hand presste und dass es drei Uhr morgens war. Also hatte ich um zwei geträumt. Aber wieso, verdammt, habe ich geträumt, wenn ich doch auf die Uhr gesehen habe. Ich war schweißnass und verstand nicht, was mit mir vorging.

Bei dem schönen hinkenden Postfräulein gab ich noch ein zweites Telegramm auf. Jetzt war bereits klar, dass es Komplikationen gab. Beim Mittagessen saß ich wieder mit diesem Handelsvertreter am Tisch, mit Pešič, er stammt aus Agram, er verkauft Motorräder, seine Geschäfte gehen ausgezeichnet, natürlich hat er deshalb dieses dicke Kettchen, wegen der blühenden Geschäfte, man soll es ja sehen. Er importiert die Maschinen über hiesige Deutsche und liefert sie in den Süden. Er liefere, sagt er. Er wollte Unterhaltung, aber dabei konnte ich ihm nicht helfen. An der Rezeption traf ich einen Tschechen, auch er war äußerst redselig und auch mit ihm habe ich geredet. Jetzt rede ich schon mit jedem, dem danach ist, ich bin ein richtiger Hotelschwätzer geworden. Ich verstehe auch, warum. Ich suche Zerstreuung, die Ungewissheit beginnt an mir zu nagen. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Wenn ich abreise und Jaroslav taucht hier auf, dann ist er es, der wartet, und wann fangen wir dann überhaupt an. Wenn ich bleibe … Ich unterhielt mich also mit dem Tschechen. Er freute sich, als ich ihm sagte, dass ich bei der Firma J. Štastny & Co arbeite. J. – das steht für Jaroslav, erklärte ich ihm. In Deutschland? In Deutschland, ja. Aber von Wien aus. J. Štastny kommt aus Wien, ein Wiener Tscheche. Wir tranken Kaffee, er sprach über Politik, ich über Anthropologie. Ihn interessierte die Anthropologie nicht und mich nicht seine politischen Spekulationen. Er hat sie vorgeführt, dieser Anthropologe, die Affenfrau, ein junges Mädchen voller Leben, aber was hat er nach der Vorführung mit ihr gemacht? Hat er sie in einen Käfig gesperrt? Hat er ihr Voltaire zu lesen gegeben? Es interessierte ihn nicht. Ein Betrunkener ging so wild auf mich los, dass ich nicht wusste, wohin. Er torkelte vor mir herum und brüllte etwas, ich verstand überhaupt nicht, was er wollte. Entweder verwechselte er mich mit jemandem, oder aber in seinem Saufkopf war etwas total durcheinandergeraten und er hatte einen weichen Keks. Einen Moment lang dachte ich, er wolle auf mich einschlagen. Sein Schlag wäre ebenso grundlos und deshalb verständlich, wie sein Gebrüll ungeheuerlich und unsinnig war. Der Tscheche bugsierte ihn mithilfe des Kellners hinaus. Vielleicht stimmt aber mit mir etwas nicht, vielleicht bin ich so aufreizend, dass ich es selbst nicht weiß und dass alle gegen mich anrennen, tagsüber und nachts und in der Morgenstunde.

Trotz allem hat der Tscheche etwas Beruhigendes an sich. Er kann zuhören, auch wenn ihn meine Themen nicht interessieren, und er spricht mit gleichmäßiger, sanfter Stimme. Am Abend suchte ich ihn und wir tranken eine Flasche guten Wein. Sein Name ist Ondra, er ist Ingenieur und Fachmann für Textilmaschinen. Er ist hier, um die Anlage bei dem hiesigen Textilmagnaten, ich habe seinen Namen vergessen, zu warten. Ondra stammt aus einem kleinen Dorf in Mähren, lebt aber in Brünn. Brünn ist eine schwarze, schmutzige Stadt, der Verputz fällt von den Wänden, genauso wie hier. Schwarz ist sie auch in seiner Erinnerung, aber da ist sie wenigstens voller schöner Mädchen, wenigstens das. Wie diese Stadt hier in der Erinnerung meiner Mutter, der ich die Blumen zertrampelt habe, und in der Erinnerung meines Vaters, der hier dicke Bohnen gegessen hat. Sein Dorf ist im Frühling so schön, alles ist grün und steht in Blüte und im Sommer duftet es von den Äckern. Er wird sich nie daran gewöhnen, in diesen mitteleuropäischen k. u. k. Städten zu leben, die alle gleich sind. Obwohl er das ganze Leben in ihnen leben wird. In seinem kleinen Dorf in Mähren ist es ganz anders. Aber was hilft es, wenn es dort keine Textilmaschinen gibt. Seltsam, ich zum Beispiel habe immer in der Stadt gelebt, auch wenn ich diese hier überhaupt nicht rechne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem einen Dorf die Blumen mehr blühen und die Äcker mehr duften als in dem anderen. Es geht nicht um „mehr“, sagte Ondra, es geht um „schöner“. Auch das kann ich mir nicht vorstellen. Im Gegenteil, ich denke sogar, dass es häufig nach Mist stinkt, dass man im Herbst im Schlamm versinkt und dass es in den Wohnstuben immer etwas muffig ist.

4

Zuerst schlenderte ich am Fluss entlang, dann verirrte ich mich in die finsteren Spelunken in den schmalen, feuchten Gassen, die zur Stadt aufsteigen. Plötzlich erblickte ich ein Gesicht, das mir bekannt vorkam. Ein Alter in zerknautschtem Mantel und mit wirrem Bart, mit roter Nase, das ganze Gesicht voll Äderchen, mit schwarzen, fiebrigen Augen. Er fuchtelte mit den Armen und murmelte vor sich hin. Als er näher kam, wurde deutlich, dass er Russisch sprach, schnell, würgend, sodass man einzelne Wörter nicht unterscheiden konnte. Jetzt erinnerte ich mich: Ich hatte den Alten vor ein paar Tagen getroffen, am ersten Morgen hatte er mir in der Alexanderstraße etwas über Christi Auferstehung erzählt, er hatte in der dunklen leeren Straße eine Art Ostergruß ausgebracht. In seinen zerrissenen Stiefeln und der dünnen Jacke blieb er einen Moment vor der Gasthaustür stehen, murmelte etwas und verschwand dann im Innern. Eine unsinnige, müßiggängerische Neugier zog mich ihm nach. Ich betrat das dunkle Gastzimmer, das so dunkel war, dass ich zunächst nichts erkennen konnte. Scharfer Geruch nach Schnaps, nach Männerschweiß, nach einer heruntergekommenen und ungelüfteten Schnapsbude stieg mir in die Nase. An einem der Tische saßen vier Männer in Wolken von Tabakrauch gehüllt und klopften lautstark Karten. Der Alte saß auf der anderen Seite, in der Ecke, allein mit seinem Gebrabbel und den fahrigen Händen auf dem Tisch. Der Wirt starrte den Ankömmling an der Tür mit unverhohlener Neugierde an, die etwas schwachsinnig wirkte – zumindest sein offen stehender Mund. Und der Ankömmling stellte für sich fest, dass er eine derart heruntergekommene Spelunke sein Lebtag noch nicht gesehen hatte. Ich habe Bierschwemmen in Prag und Deutschland kennengelernt, bin auch schon in so manches Vorstadtloch geraten, aber nirgends war es am helllichten Tag so finster und nirgends hat es so fürchterlich nach Schnaps gestunken, nach Fusel, nach weiß der Teufel woraus gebranntem Fusel. Trotzdem bestellte ich einen Schnaps, und während ich ihn schlürfte und Übelkeit und Magenkrämpfe und den ganzen Organismus, der die stinkende Flüssigkeit zurückwies, in den Griff zu kriegen suchte, gelang es mir, vom Wirt zu erfahren, dass der Alte wirklich Russe ist, dass er im städtischen Pflegeheim lebt, dass er immer hier herumstreunt und dass russische Emigranten für ihn sorgen. Er heißt Fedjatin und die Russen hier halten ihn für einen ganz besonderen Menschen. Doch er, der Wirt, meine, dass der alte Russe nichts anderes sei als ein gewöhnlicher sabbernder Narr, der Schnaps trinke. Jetzt wollte der Wirt Fragen stellen, aber ich zahlte wortlos, stand auf und ging.

5

Ondra, dem tschechischen Maschinentechniker aus dem Dorf in Mähren, wo alles „schöner“ und nicht „besser“ riecht, erzählte ich, was ich dort unten gesehen hatte. Ondra schüttelte besorgt den Kopf. Ihn hatten seine hiesigen Kollegen schon am ersten Tag gewarnt, dass er dort unten nichts zu suchen habe, wenn er nicht ohne Geldbörse, Uhr oder Hut dastehen wolle. Im besten Fall ohne, vielleicht aber auch mit etwas, mit einer Messernarbe fürs ganze Leben.

„Und was Ihren Russen betrifft“, sagte Ondra, „wie heißt er noch?“

„Fedjatin.“

„Fedjatin, ja. Was diesen Fedjatin betrifft, so ist die Sache einfach. Das ist ein Gottesmann. In Russland hat es sie vor dem bolschewistischen Umsturz zu Tausenden gegeben, zu Zehntausenden, jedes Dorf hatte mindestens einen. Sie ziehen umher, diese Gottesmänner, und reden ununterbrochen von Christi Auferstehung. Niemand rührt sie an, denn sie sind von Gott, und wenn sie in Trance sind – gewöhnlich sind sie fallsüchtig –, haben sie apokalyptische Visionen oder so. Sie sind Muschiks, aber in den Jahren vor der Revolution wurden auch höhere Schichten von dieser russischen Verrücktheit ergriffen. Sie kennen doch die Rasputin-Geschichte.“

„Ja, natürlich.“

„Na sehen Sie, Rasputin war einer von ihnen. Da hatten sie einen Gottesmann, als alles verrückt und voller Blut war in ihrem finsteren Russland.“

Auch dafür, was jetzt dort vor sich ging, hatte Ondra eine Erklärung: „Das ist alles Religion“, sagte er, „Stalin selbst ist ja aus einem Priesterseminar hervorgegangen, das ist eine Bewegung alter Glaubenssekten, die sich auf ganz merkwürdige Weise mit westlichen, deutschen und jüdischen Auffassungen von der Gleichheit verquickt.“

Aber mich interessierte dieser Fedjatin. Es überlief mich jedes Mal ein Schauer, wenn ich mich erinnerte, wie dieser Mensch an jenem Morgen auf der Straße plötzlich vor mir gestanden hatte.

„Gottesmänner haben früher richtige Massenhysterien ausgelöst“, sagte Ondra. „Selbstgeißelungen und Orgien und nackt über Stock und Stein und solches Zeug. Das ist nun ihr Christentum, mein Gott, nein“, schüttelte Ondra verzweifelt den Kopf, „das können wir zwei Mitteleuropäer uns gar nicht vorstellen. Sogar ihr Christus ist etwas ganz anderes. Das ist ein dunkler Christus. Das muss man nicht so wörtlich nehmen, ich sehe ihn so.“

Ich war etwas überrascht, dass der mährische Maschineningenieur, der hier Textilmaschinen wartete und die ganze Zeit an sein Dorf dachte, über diese Dinge nachdachte.

„Wie denn auch nicht“, sagte er, „bei uns sind sie ja auch überall.“

„Gottesmänner?“

„Die Russen meine ich“, sagte er, „und dieser oder jener Gottesmann ließe sich bestimmt auch unter ihnen finden. Können Sie sich vorstellen, welche gewaltigen Massen sich nach der bolschewistischen Revolution aus diesen Steppen und von jenseits der breiten Ströme über Europa ergossen haben? Die Schiffe in Stambul sind vor Adeligen, Popen, Muschiks und Weißgardisten aus allen Nähten geplatzt. Ganz Europa riecht nach ihrer Orthodoxie und ihrem Weihrauch.“

Ondra sprach sehr anschaulich und interessant, aber doch viel zu allgemein und viel zu sehr an mir vorbei. Na ja, man kann alles auch so erklären, aber mich interessiert, was es mit einem derartigen Gottesmann auf sich hat, was das für Visionen sind. So viele Wissenschaftler mühen sich ab mit Telepathie, mit Suggestion und ähnlichen Dingen, suchen wie besessen nach Menschen mit medialen Fähigkeiten, aber niemand ist auf die Idee gekommen, so einen Fedjatin unter die Lupe zu nehmen, ihn einer ernsthaften wissenschaftlichen Analyse zu unterziehen. Ein menschliches Urgestein. Man kann aus der berühmten Eva C. nicht wer weiß was herausholen, obwohl sie zweifellos das beste Medium ist, das es bisher gegeben hat, wenn sie doch ihr ganzes Leben in Salons und mit diesen Frauen zubringt. Ihre Vorstellungen, die über die Möglichkeiten der Emanation ihrer eigenen Gestalt hinausgehen, reichen nirgends weiter, höchstens bis zu irgendwelchen erotischen Vorstellungen, z. B. von männlichen Gliedern. Fedjatin, ja, das ist eine andere Welt. Ich zweifle nicht daran, denn an jenem Morgen hat mich etwas angerührt, ich weiß noch nicht, was, ich bringe es mit dem Verstand nicht zusammen, etwas Vages. Und jetzt, wenn er durch diese Stadt zieht, die doch etwas ganz anderes ist als seine Wolgaebene, oder wo immer er herstammt – weiß er jetzt, dass sich alles verändert hat? Und doch macht er solche Sachen mit seinen Armen und seinem Körper und seinen Augen, als ob es nichts gäbe, was das, was in ihm ist, verändern oder ersetzen könnte. Natürlich kann man die Sache auch von der bizarren Seite her sehen, wie der Wirt etwa: ein etwas sonderbarer Narr zwar, aber letztlich doch nur ein gewöhnlicher sabbernder und betrunkener Narr. Wie auch immer ich in meinen Vorstellungen versuche, mich dieser Erscheinung mit einem gesunden Menschenverstand, wie der Wirt ihn hat, anzunähern, so will mir doch nicht aus dem Kopf, warum er mich an dem Neujahrsmorgen erwartet hat, warum er am ersten Tag des neuen Jahres den Menschen auf den Straßen sein „Christos voskres“ entgegengerufen hat. Und überdies haben diese Tage bei ihnen eine etwas andere Ordnung. Vielleicht hatte ihn etwas unruhig gemacht, der allgemeine Frohsinn, die erleuchteten Fenster, die Betrunkenen auf den Straßen. Warum ich ihm begegnen musste, werde ich nie verstehen.

6

Alles deutet darauf hin, dass sich die Einsamkeit meines Zimmers allmählich verflüchtigt. Davor war es mir so vorgekommen, als könnte ich es keine Stunde länger in dieser Hotelzelle aushalten, während ich auf Jaroslav warte, jetzt hingegen wird es auf einmal fast zu viel der Geselligkeit. Wenn man in eine fremde Stadt kommt, lernt man keine Einheimischen kennen, sondern Fremde. Wir sehen uns auf dem Hotelflur, beim Mittag- oder Abendessen, dann grüßen wir uns schon auf der Straße. Und ganz zum Schluss, das heißt am Abend, trinken wir auch schon zusammen. Im Gasthaus Emeršič in der Alexanderstraße. Pešič mit dem dicken Kettchen, Ondra und ich. Ondra erzählte wieder von seinem Dorf in Mähren und dem dortigen Wein und Pešič wurde laut und unleidlich. Er stänkerte einen serbischen Offizier an, der am Nachbartisch ruhig zu Abend speiste und sich mit dem Handrücken sein Bärtchen wischte.

„Der benimmt sich so“, sagte Pešič sehr laut, jedenfalls so laut, dass der Offizier ihn hören musste, „als wäre er überall zu Hause, als wäre er überall der Herr, als wäre der ganze Staat seine Kavalleriekaserne.“

Der Wahrheit zuliebe sei gesagt, dass sich der Offizier, zumindest an diesem Abend, nicht so benahm. Pešič benahm sich so.

„Eine stinkende Kavalleriekaserne“, setzte Pešič nach.

Die Kiefer des Offiziers am Nachbartisch mahlten immer schneller und sein Bärtchen begann zu zittern. Plötzlich war mir nicht mehr klar, was ich hier zu suchen hatte. Der Offizier hat seine Kavalleristenehre, die jetzt zittert, Pešič hat sein dickes Kettchen. Ich stand auf und ging wortlos. Ondra rief mir etwas nach. Ich fühle mich überhaupt nicht als Verräter oder Feigling. Ich habe mit alledem einfach nichts zu tun. Das ist eine Welt, in die ich nie eintreten werde.

So dachte ich. Aber noch in dieser Nacht trat ich in sie ein, trat so unwiderruflich in sie ein, wie ich mir vorgenommen hatte, nie einzutreten.

Auf der Post erklärte mir meine weißzahnige Bekannte, dass keine Antwort da sei. Vor allem aber solle ich mir keine Sorgen machen, wenn das Telegramm komme, werde man es mir unverzüglich ins Hotel bringen. Also nichts. Also noch eine Nacht in dieser Stadt, die mich nicht mag und von der ich mich auch selber mit immer größerem Unbehagen abwende.

Als ich ins Hotel zurückkehrte, erwartete mich an der Rezeption die Nachricht, dass im Restaurant jemand auf mich warte. Mein Herz schlug schneller. Jaroslav? Das war nicht möglich.

Natürlich war es nicht möglich. Es war Ondra. Er stellte mir einen rotköpfigen Herrn vor, einen Kollegen aus dem Textilfach, Ingenieur Franjo Samsa, Oberkontrolleur in der Hutter’schen Textilfabrik, alles in einem Atemzug.

7

Die Stadt ist kein Gefängnis und auch kein Irrenhaus, die Stadt ist für den Großteil der Reisenden eine Durchgangsstation auf ihrer Reise. Aber niemand weiß, wo für ihn die Endstation ist. Die Stadt ist einfach auf ihren Platz gestellt, sie befindet sich auf halbem Weg zwischen Wien und Triest und wartet mit ihren Gassen und Häusern, Salons und Spelunken, Gaststätten und Heiligtümern, Gefängnissen und Krankenhäusern, Irrenanstalten und Leichenhallen auf Einheimische und Fremde, auf Ankömmlinge und Durchreisende. Jeder kann aus dem Zug steigen, wenn er es möchte. Im Jahre 1860 steigt der Dichter Iwan Sergejewitsch Aksakow aus dem Zug. Seine Sachen lässt er auf dem Bahnhof und geht mit seinem Handgepäck ins Hotel Stadt Wien. Bezirksstadt, schreibt er in sein Tagebuch, kaum gepflastert, unregelmäßige Formen, unbegradigt, umgeben von Bergen, reich an Kohl, Pappeln, Gärten, unbebauten Grundstücken. Ziemliche Unordnung. Über allem Stille und Langeweile. Für Aksakow sind die Stadt und das ganze Land bis hinunter nach Triest eine Art Terra incognita, an der der Forscher großes Interesse zeigt. Diese Terra incognita liegt am Rande der Welt und in ihr leben slawische Patrioten. Aksakow schreibt in seinem Zimmer bei brennender Kerze ins ferne Moskau, den Mittelpunkt der Welt, einen Bericht über dieses ungewöhnliche Land, wo er mit slowenischen Gelehrten am helllichten Tag viele Flaschen Wein leeren muss. All diese Gelehrten sind katholische Geistliche, trotzdem haben sie, schreibt Aksakow, unser slawisches Herz.

Aus Brünn reisen 1938 Franc Gregurič, aus Agram gebürtig, und Edita Lieber, Tochter eines reichen Brünner Großindustriellen, an. Sie wählen die Stadt zum Liebesversteck. Doch wenige Tage später kommt auch Herr Lieber angereist. Auf der Polizei haben sie einen heftigen Streit, denn Edita und Franc wollen heiraten, doch der Vater verlangt, dass Franc zuvor zum jüdischen Glauben übertrete, wenn er ihr Herz erringen wolle. Beide Verliebten behaupten, ohne den anderen nicht leben zu können, aber sie werden ohne den anderen leben müssen, das werden sie schon müssen, denn der Vater nimmt Edita mit zurück und Franc wird noch eine Zeit lang von der Polizei dabehalten und verhört. So bedeutet die Stadt für jemanden das traurige Ende einer Schmonzette, wie die Lokalzeitung in ihrer Klatschspalte berichtet. Anders ist es mit dem österreichischen Staatsbürger Peter Galowitz, 47, einem Mechaniker, der im Stehbüfett Grad ohne jeden ersichtlichen Grund unversehens zusammenbricht und nie mehr aufsteht. Denn er ist tot und niemand weiß, warum er gerade hier tot umfallen musste. Anders ist es mit dem Wiener Dirigenten Robert Stolz, denn er kann sein Eintreffen hier nicht vergessen. Als er aus dem Zug steigt, erblickt er so hässliche Fassaden, dass sein ästhetisches Gefühl es nicht erträgt und er nach kurzer Dienstverrichtung aus der Stadt flüchtet. Anders ist es mit der Fürstin Elizabeta Obolenska: Sie entsteigt dem Zug und ist bereits in der Falle, aus der sie zwanzig Jahre lang nicht herauskommen wird. Sie ist vor den Bolschewiken geflohen, arbeitet in dieser Stadt am Rande der slawischen Welt, wie ihr Landsmann Aksakow sie genannt hat, zwanzig Jahre als Bibliothekarin und flieht, zusammen mit den Deutschen, erneut im Jahre fünfundvierzig.

Im Januar 1938 übernachten in der Stadt 1417 Ausländer, darunter 239 Österreicher, 31 Tschechen, 113 Deutsche, 4 Rumänen, 6 Polen. Am ersten Januar 1938, in der Silvesternacht, entsteigt allerdings nur ein Mensch dem Zug, ein österreichischer Staatsbürger, der sich die Alexanderstraße hinunter zum Hotel begibt.

Im Januar achtunddreißig kauert die Stadt und wartet. Die Mehrzahl der Eintausendvierhundertsiebzehn fährt weiter oder wieder zurück, die wenigen, die in ihr hängen bleiben und in ihr zu Fall kommen, werden von Gefängnissen, Krankenhäusern, Polizeistationen oder wohltätigen Anstalten aufgenommen. Die Sache sieht einfach aus, aber das Geheimnis liegt darin, dass niemand von den Gefallenen oder Gefangenen im Voraus weiß, dass ihm das, was ihm zu widerfahren hat, gerade hier und nirgendwo sonst widerfahren wird. Auch das Irrenhaus wartet, auf solche, die einfach nur aussteigen, ohne selbst zu wissen, weshalb. Sie durchwandern das unbekannte Land nur, weil sie die Terra incognita in sich tragen.

8

Samsa wollte Ondra ein tschechisches Bier spendieren, aber Ondra wollte Wein. Jetzt wusste ich schon, dass es mit einem kranken Kopf enden würde. Denn auch Ingenieur Samsa geriet bald in Hitze. Eigentlich erhitzte sich nur sein Äußeres – er hatte einen total roten Kopf, obwohl seine Bewegungen noch immer gemessen und sein Reden langweilig waren. Da Ondra in einem fort von gutem Wein faselte, wurde Ingenieur Franjo etwas ärgerlich, natürlich in den Grenzen kollegialen Umgangs. Dass dieser Wein nichts tauge, dass wir zwei noch nicht wüssten, was guter Wein sei. Guter Wein sei sein Wein, einer, den er selbst ziehe. Der vom Rebstock bis zur Knospe und bis zu den Beeren und bis zum Most und so weiter durch seine fürsorglichen Hände gehe. Von da war es dann nicht mehr weit bis zu dem Bescheid, dass wir diesen Wein zu verkosten hätten. Und zu verkosten hätten wir ihn dort, wo er wachse. Aber jetzt ist Winter, erlaubte ich mir anzumerken. Ganz gleich, sagte Ingenieur Samsa entschlossen, Wein schmeckt am besten dort, wo er wächst. Ondra war von dem Vorschlag begeistert. Also fuhren wir mit dem Auto von Ingenieur Franjo Samsa irgendwo hinaus in die Abenddämmerung. Er sagte, es sei in der Nähe von Hl. Dreifaltigkeit und überhaupt nicht so verdammt weit, wenn nur die Straße einigermaßen wäre. Aber die Straße war nicht einigermaßen, sie war zum Verzweifeln. Wenn wir zumindest bis zum Kreuz kommen, sagte Samsa, weiter können wir zu Fuß. Ich war überhaupt nicht angetan von einem Nachtmarsch durch den Schnee, aber Ondra war unentwegt begeistert. Es kam so, wie ich vorausgesehen hatte. Das Auto blieb im Schnee stecken. Wir gingen trotzdem zu Fuß weiter, aber wir kamen nicht weiter als bis zu einer armseligen Keusche. Dort leben Samsas Winzer, seine Leute, wie Samsa ununterbrochen wiederholte.