Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

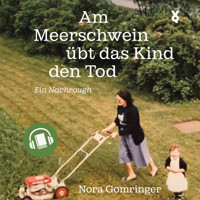

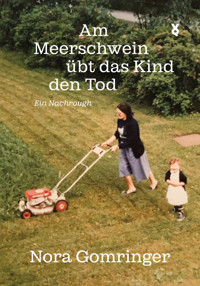

Sie hinterlässt drei Kinder und einen Bindestrich. Sie hinterlässt mir ihre Freundinnen, ihre Bibliothek, ihr Unbehagen. Ich schreibe ihr hinterher als vermissende Tochter, als wütende Frau, als verstummte Dichterin und wundere mich, wie wenig sie sich beschwören lässt, wenn ich es will. Sie hat sich - nun himmlisch - endlich emanzipiert. Ich schreibe über meine mannigfaltige Mutter, ihre Weisheit und Komik, ihren Mann, die Sache mit den Meerschweinchen und mich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nora Gomringer, 1980 geboren, ist Schweizerin und Deutsche. Sie ist Lyrikerin, Filmemacherin und schreibt und spricht für Radio, Fernsehen und Feuilleton. Opernlibretti und Theaterarbeiten sowie zahlreiche Zusammenarbeiten mit Bildenden Künstlern machen sie zu einer der bekanntesten Dichterinnen ihrer Generation. Ihre Werke sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2025 erhielt sie den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor.

© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2025

Lektorat: Helge Pfannenschmidt

Korrektorat: Karina Fenner

Umschlaggestaltung: pingundpong Gestaltungsbüro

Fotografie von Eugen Gomringer

Satz: Fred Uhde

Druck und Bindung: BALTO print, Litauen

ISBN 978-3-86391-461-5

eISBN 978-3-86391-463-9

Verlag Voland & Quist GmbH

Gleditschstr. 66

D-10781 Berlin

www.voland-quist.de

Am Meerschwein übt das Kind den Tod

Ein Nachrough

Nora Gomringer

INHALT

Wie das anfangen?

Meerschweinchen markieren meine Kindheit

Erlösend vorbei

Kaufhofparker

Tagebücher und große Wasser

Aber zurück zum Parken vor dem Kaufhof

Sichtbares Dilemma

Vielleicht was wissen vom Tod, aber nix vom Beerdigen

Diese Reise wagen

Remedia amoris

In der Schneekugel

Dein Auto, dein Raum

Jetzt aber: Mare!

Ich träume von ihr

Gut gekühlt

Besagte Kurzgeschichte: Das sollen meine Angehörigen entscheiden

Unter dem Stein

Wir sinken

Zweifel, Dreifel, Feivel. Zum Mauswandern: alles!

Mamas Feen, Staub

(in den Boden ver)sinken

Altes Gerät

Kindgerechte Speisen

Mamas Superpower

Zu liegen kommen

Dr.

schweigen

Was ich bemerke

Truppenübungsplatz Debica

Akkurate Linien

SPQR

Schildkröten

Mutter tippt

Eleganz und Relevanz

Lion turnt für N. G.

Opa beforschen, einen Mann anhimmeln

Nachfolge

King Kong

LA Coda

Widerliche Möbel

Von oben betrachtet

Ihre letzten Tage

Sprüche 51:10-51

Klaglos

Ehefrauen rollender Steine

Umrisse

Die Zeiten sind schlecht.

Kinder gehorchen ihrenEltern nicht mehr und alleschreiben ein Buch.

Marcus Tullius Cicero

Ein paar Jahre lang schlief ich mit einer ausrangierten Fahrradpumpe im Bett, weil ich fand, dass sie einem Seepferdchen ähnelte. Das kam so: Als ich klein war, nahm ich an, Seepferdchen erreichten im ausgewachsenen Stadium mindestens Kniehöhe bei fünfjährigen Mädchen. Diese Fehleinschätzung war wohl befeuert von meiner Lektüre eines bunten Tierbuches, das die wunderlichen Kreaturen seitenfüllend abbildete, zudem auch wesentlich farbiger, als ich sie dann in der Realität akzeptieren musste.

Allein die Tatsache, dass man lange Zeit nicht weiß, wie groß etwas ist oder wie schwer – bis es einem begreifbar begegnet! Meine Verblüffung genau darüber gibt meiner Erfahrung mit dem Trauern einen Umriss. Weil die Gefühle sich nach dem ersten Schock träge wie Muren bewegen, einen durchpflügen, als wäre man ein altes, enges Schweizer Tal, einen zuschütten und mit Geröll auskleiden, scheint einem die Schnelligkeit, mit der die Gefühle in der Folgezeit dann changieren und fiebern, ganz unverwandt. Die Trauer verlangsamt den Geist, macht ihn aber auch schallgeschwind. Sie hat etwas Widerliches, etwas Köstliches, wie fast alle amerikanischen Süßigkeiten. Und wenn sie ein Ort wäre, wäre sie eine Rollschuhbahn, ein stilles Zimmer mit gedimmtem Licht, ein Museum mit niedrig hängenden Wechselrahmen, die Kunst darin sorgsam kuratiert vom Trauernden, von der Bande der Verwandten, die die Verstorbenen heraufbeschwören, wenn sie solche Kräfte besitzen. Mittlerweile – meine Mutter Nortrud ist seit über vier Jahren tot – werden in die Rahmen Erinnerungen eingesetzt, die der Tageslaune entsprechen. Das kann impressionistisch, fauve, popartig sein. Oft ist es monochrome Malerei oder ein Wort, schön gesetzt, wohlklingend. Font, Positionierung, Ausdruck sind dann entscheidend. An diesen Tagen weiß ich, dass meine Gefühle und Erinnerungen erlaubt und in Ordnung sind, nach außen akzeptabel und vorzeigbar. Es gibt auch das genaue Gegenteil. Tage mit Skulpturen im Raum: Tinguely-artige Maschinerie, die herumsteht und lärmt, auf jeden Fall laboriert, ohne Zweck und Ziel, der ich ihre Verspieltheit nicht ansehen kann und als eigene Schönheit auslegen will.

Erinnern ist eine Kachel bei Instagram, für die es mal mehr, mal weniger Likes gibt. Oder eben ein Gang durch ein Museum mit wechselnder Hängung. Same same.

Die dünne vertrocknete Salzstangen-Variante eines Seepferdchens jedenfalls, das meine Mutter oder einer meiner Brüder – ich weiß es nicht mehr – als plattes Lesezeichen an Bücher im Regal gelehnt hatte, interpretierte ich stets als bemitleidenswert mickriges Baby eines normal großen Seepferdchens, granatsteinfarben wie der Schmuck von »Mumu«, Mutters Mutter, die blasse Röte des lebendigen Tieres und die feurige Röte meines Buch-Seepferdchens vollends einbüßend. Zu erfahren, dass diese Tiere nicht nur mit den Fischen verwandt sind, sondern auch noch Gender Bender, bei denen die Väter die Kinder eruptiv gebären! Ich schmunzele heute noch über meine Angefasstheit darüber. Ich schmunzele über alle Verwunderungen, die sich langsam, über die ganze Lebenszeit, lösen wie angespannte Muskulatur durch Massage und Wärme. Realitäten erzeugen Bewegung und Reibung. Genau wie Fantasien und falsche Erinnerungen. Insofern stimmt es: Leben heißt bewegen und bewegt werden, gegen die Kälte gewärmt sein.

Mich gegen falsche Erinnerungen wappnend, trage ich eine Art Narrenkappe und umtanze meine Familie und die Freunde. Mit Glöckchen und Schellen rufe ich: Hört her! Und ahne, dass alles, was ich schreibe, dem Seepferdchen der Fünfjährigen ähnelt: zu groß, zu bunt, um wahr zu sein.

Wie das anfangen?

Über allem ist Skepsis und unheimliche Ruh. Über dem Erinnern. Über dem Wissen, weil man sich ja an fast nichts mehr gesichert erinnert. Und was ist gesicherte Erinnerung? Erinnern und Wissen trennen sich, bilden eine feine Linie, von manchen Horizont genannt, von anderen Perforationslinie. Ab hier muss man erwachsen sein, wenn man es nicht schon vorher geworden ist, für alle Fahrten das Erwachsenen-Ticket hinhalten. Wer jetzt noch im Planschbecken herumsteht und nicht bei den Großen mitschwimmt, gerät in unangenehmen Verdacht. Ab einem gewissen Punkt reißt die eine Welt von der anderen ab, und da, wo du stehst, bist du.

Bist erkennbar für alle Alten als altes Kind und nicht mehr erkennbar als jung für alle Jungen. Wirst du dann irgendwann einmal traurig, weil dir das Leben eben mitspielt, bist du traurig, wie nur ein altes Kind es sein kann. Die Trauer handelt an dir, selten nur hast du noch das Gefühl, du wärst Ausführende, könntest dich gar wehren.

In der biblischen Schöpfungsgeschichte ist das genauso. Im Zeitraum von einer Woche wird ein Raum nach dem anderen geschaffen und hernach seine Möblierung. Irgendwo bist du für eine kurze Zeit ein Gestell in irgendeinem dir zugewiesenen Raum. Irgendwann wirst du verschoben, zu Kleinholz gemacht oder so bearbeitet, dass dich einer auswählt für einen anderen Raum. Dann wirst du ein anderes Möbel. Was zum Sitzen oder Liegen.

Sehr oft beschreibe ich das Erinnern mit dem Aufenthalt in einem Raum, in dem Dämmerung herrscht, und der Mensch versucht, beim Umhergehen nicht zu stolpern, denn gleichzeitig werden von unsichtbaren Motoren die Möbel auf nicht erkennbaren Fährten bewegt. Eine Art Autoscooter-Horror im Halbdunkel. Am sichersten ist es, wenn man ruhig stehen bleibt und die Möbel an sich vorbeifahren lässt. Sobald man sich intentionell in dem Raum bewegt, kollidiert man. Ich werde hier ständig kollidieren. Und ich werde darüber klagen. Denn so funktioniert Erinnern auch: Das Erzählte färbt einen, und die Erzählenden wie die Erzählten färben sich blaufleckig.

Meine Mutter las gerne Frauen-Biographien und lobte Stärken und Schwächen des literarischen Schreibens, aber auch der Portraitierten. Nun hebe ich an, aus ihr eine Erzählte zu machen, befürchte, sie könnte mir erscheinen und sich beschweren über ihre allzu ausgebreitete Natur, aber auch die Preisgabe ihrer Wunden. »Nora, man muss so denken können, so leben wollen, so allein zu sein aushalten. Dann lebt man gut!«

Sie hinterlässt drei Kinder und einen Bindestrich. Sie hinterlässt mir ihre Freundinnen, ihre Bibliothek, ihr Unbehagen.

Ich möchte über nichts anderes als meine Mutter sprechen, schreiben, mich unterhalten. Meine Mutter ist alles und das Einzige, was mich interessiert. Ich weiß, wie verrückt das klingt. Mütter sind schließlich vor einem dran. Sie sterben natürlicherweise vor einem, sterben vielleicht sogar gerne, wenn sie gelangweilt sind oder gequält werden. Mütter sind die klügeren Töchter.

Meine Mutter ist interessant, ich sag es dem Verleger. Sie war … »Ich verspreche«, sag ich dem Verleger, »ich verspreche, ich finde Adjektive für sie. Wörter und Bilder und vielleicht sogar das vermisste Zeug, das verpasste und das geheime, das lustige. Es wird ein lustiges Buch!«

Insgeheim hoffe ich, die Familie macht mit. Denn ab hier gibt es ja kein Leugnen. Gut. Ich kann aus dem Hund einen Lindwurm machen und aus dem Dorf ein Königreich und aus dem Vater einen König und aus der Mutter … Man kann immer alles anders erzählen, und andere würden es zu anderen Zeiten wieder ganz anders erzählen, und es ist nicht gesagt, dass ich nicht in drei Jahren drüberlese und mich frage, wer ich war, als ich dies alles schrieb. Aber wer sagt überhaupt, dass das Erzählen etwas Festes und dann auch wieder, dass alles Feste etwas Verlässliches sei? Nichts ist fest oder verlässlich. Alles ist statistisch mehr und öfter oder weniger oft so als anders. Das sagen Schadenskalkulatoren. Aber mein Erzählen. Himmel! Ich kann das ja gar nicht. Ich kann auf Zuruf etwas aufschreiben, einen Gedanken ausformen, ich kann ein Plastiker sein. Meistens formen die einen Gedanken einer Gelegenheit an. Das ist mein Leben geworden und es ist immerhin ein Leben, in dem ein gut dosierter Gedichteinsatz die Spannung löst, eine Stimmung schenkt.

Ich fange einfach an. Ab hier zählen die Auslassungen so viel wie die Darstellungen.

Ich fahre mit Stützrädern. Das älteste Kind im Erzähler-Park. Eines Tages wird der immer-online Peter Glaser meine Stützräder sehen, fotografieren und bei Facebook – dem Alte-Leute-Container – posten und schreiben: Someone's important day.

Das wird der Tag sein, an dem ich etwas erzähle.

Man fragt mich: »Na? Waren Sie im Park? Wo sind die Stützräder?«

Ich: »Ja. Heute war ich im Park. Hab ich dort gelassen.«

Das Erzählen über meine Mutter hat begonnen.

Sie hinterlässt drei Kinder und einen Bindestrich. Sie hinterlässt mir ihre Freundinnen, ihre Bibliothek, ihr Unbehagen. Ich schreibe ihr hinterher als vermissende Tochter, als wütende Frau, als verstummte Dichterin.

Meerschweinchen markieren meine Kindheit

Paula, mein erstes Meerschweinchen, wurde eines Nachmittags von Jago, dem Rottweiler, erjagt und zu Tode gewälzt, einmal beherzt gebissen und dann liegen gelassen, bis ein schreiendes Kind, von dem ich mich dissoziiert hatte, sie fand. Und das Kind, das ich war, das ich als solches aber tatsächlich nur von außen als schreiend erinnere, schrie und schrie. Ein stolzer Jago, mit seinem Stummelschwanz wackelnd, leckte dem Kind die Tränen vom Gesicht. Der Mord am Meerschwein ließ sich in der Grundschule theatralisch einsetzen: Ich trug Trauer, war zur Erledigung der Hausaufgaben nicht fähig.

Ein anderes Schweinchen musste ich in zugefrorener Erde bestatten, was mich Kraft und Nerven kostete und wiederholte Gänge mit dem Wasserkocher, dessen heißes Wasser ich über die zu hebende Erde schüttete. Des Schweinchens Tod und erschwerte Beerdigung geschahen mir recht, denn irgendetwas Gruseliges war wohl geschehen, jedenfalls war das kleine, wunderschön schwarze, mit Ockersträhnen gezeichnete Schweinchen Nero aus mir unerfindlichen Gründen tot dagelegen, eines Tages, einfach so. Ich hatte mich unter starkem Verdacht, entweder durch allerhand Sündiges den Zorn Gottes auf mich gerufen oder Nero einfach viel zu unregelmäßig gefüttert und liebkost zu haben. Es war meine Schuld, meine große, große Schuld.

Es gab einmal einen Hamster, dessen erster Name mir nicht mehr gegenwärtig ist. Er flutschte mir in Mutters gewässerte Badewanne unter den Schaum, als ich ihr eine seltsame Stelle an seinem Hals zeigen wollte. Er hatte just dort ein veritables Loch. Unblutig und von ihm unbemerkt, eine Anomalie, mit der er aus der Hamsterfabrik gekommen sein musste. Als wir ihn so rasch wir konnten aus dem für ihn sicher gewaltigen Meer bargen, sah man es sehr gut. Er war wie von einem Locher einmal punktiert. Das Fell lag an seinem Körper an, der fast nur noch aus panischen Riesenaugen zu bestehen schien. Er war nass, vollkommen nass, bestand aus Nässe und war winzig ohne das ihn aufplusternde Fell. Hinzu kam die unheimliche Stille. Hamster machen auch in guten Zeiten keine Geräusche, aber nach einem Nahtoderlebnis eben erst recht nicht. Es fiel auf, dass die einzigen Geräusche des Hamsters die seines Alltags waren. Das abendliche Radlaufen, das Nippen an der Trinkflasche, das leise Klink-Geräusch, wenn ein Sonnenblumenkern gegen die Ränder der Keramikschale stieß, sein Scharren und Bauen in der Streu, in den unzähligen Toilettenpapierrollen, die wir ihm zur Verfügung stellten. Der kleine Architekt selbst aber war stumm. Meine Mutter schalt mich, weil ich das Tier nicht besser festgehalten hatte, und gestand, dass sie unwissend war, wie man das Tier – nicht tot, doch auch nicht mehr lebendig – nun wieder zu seinem quirligen Selbst bringen konnte. Ich wickelte ihn in ein Handtuch. Er war winzig, so winzig, und zu seinen großen Augen ein einziger pumpender Herzschlag. Seine Augen sagten on repeat: Ihr Monster, wie konntet ihr? Ich habe Dinge gesehen, Dinge! Mein ganzes Leben ist an mir vorbeige… – da schaltete meine Mutter, dem Bade entstiegen, den Föhn ein und pustete seine kleine stumme Anklage hinfort. Das ganze winzige Körperchen schien vom warmen Föhnwind gewellt zu werden. Danach nannte ich ihn Hokusai. Das Loch übrigens hat sich nie aufgeklärt. Es hat sich nie geschlossen und auch den Tierarzt nie beschäftigt. Heute denke ich oft, dass er wohl einfach annahm, dass ich den kleinen Schutzlosen eines Tages – wer weiß schon, wie Kindern so etwas gelingt? – in den Locher geschoben haben musste. Ich schwöre, dieses oder Vergleichbares, das dem Tier einen Schaden solchen Ausmaßes hätte zufügen können, niemals unternommen zu haben.

Meinen unscheinbaren Hamster jedenfalls hätte ich aus hundert Tieren zweifelsfrei herausnennen können, schließlich hatte er einen gelochten Hals und grauenvolle Angst vor mir.

Diese seine Haltung wurde von fast all meinen Nagern adaptiert. Ich schien ihnen allen eine gewaltige, grausame Macht. Hässlich und verschlagen. Kleine Nager, Hasen, Hunde und Meerschweinchen waren dennoch geliebte Totemwesen für mich. Als meine Eltern sich eine Zeit lang und doch nicht lang genug getrennt hatten, starben zwei meiner Meerschweinchen, weil mir ein Fütterungsfehler unterlief. Es scheint ja immer nur, als hätten diese Dinge nichts miteinander zu tun, also die Trennung der Eltern und der Tod von Haustieren. Für ein Kind ist alles kausal. Ich meinte, irgendwo gelesen zu haben, dass man Meerschweinchen mit rohen Kartoffeln füttern dürfe. Überlesen hatte ich wohl das »auf keinen Fall«, und so starben beide Tiere, aufgedunsen auf dem Rücken liegend, nebeneinander in die Streu im kleinen Häuschen zurückgezogen. Das Häuschen mit dem roten Dach schien in die Luft gehoben, Siegfried und Roy, gleichsam in magischer Show schwebend mit ihrer Immobilie im Käfig. Die Aufgedunsenheit der Körperchen, die gemeinsam und in aller Enge das Häuschen unfreiwillig anhoben, verursachte die Illusion. Ihre kleinen Lippen waren blassblau. Ich erinnere mich genau an den Farbton, den ich immer wieder vor meinem inneren Auge, in barocken Gemälden, in schönen Taftschleifen, an den Unterseiten der venendurchzogenen Arme meines Geliebten sehe. Und da war ein Geräusch. Als ich das Häuschen nämlich anhob, ploppten, nein, fuppten sie eher aus der Enge heraus und lagen so vor mir.

Mea culpa, mea maxima culpa. Mein persönliches Jüngstes Gericht wird garantiert vom Heiligen Franziskus und dem Fiepen zahlloser Meerschweinschöffen begleitet werden. Selbst der Dichter Christian Morgenstern muss das schlechte Gewissen gekannt haben, das uns Menschen an die Tiere fesselt, denn er schrieb: »Weh dem Menschen, wenn nur ein einziges Tier im Weltgericht sitzt.« Zwischen mir und meinem Eintritt ins Himmelreich liegen Verhandlungskörper kleiner toter Tiere.

An all das denke ich, wenn ich jetzt durch das Haus und den Garten meiner Kindheit laufe und es Kaufinteressierten anbiete, überlege, ob ich auf die Grabstätten hinweisen soll oder das zu morbid ist. Das Haus steht im Dorf Wurlitz. Unser Vater hatte es in den 70er-Jahren erworben, unter der Prämisse, dass eine geeignete Immobilie möglichst wenig Fenster haben sollte und große Wandflächen, damit Bilder gehängt werden konnten. Vaters Sammlung musste Platz finden, denn sie war eine stolze. Seine Arbeit für die Firma Rosenthal in Selb brachte ihm unzählige Künstlerkontakte ein, Künstlerinnen und Künstler fühlten sich von ihm verstanden. Sie schätzten sein Talent, ihre Arbeiten in Worte zu fassen, sie zu vermitteln und einzuordnen. Er hielt gefeierte Vorträge, deren Applaus ich ungeduldig abwartete. Er machte mich stolz. Ich erinnere Zeiten, in denen Mama und ich ihn jedes Wochenende eines halben Jahres begleiteten. Sie holte mich von der Schule ab und wir fuhren quer durchs Land, damit er Ausstellungen eröffnen konnte. In seiner Sammlung gab es Uecker, Albers, Bill, großformatige Arbeiten, aber auch kleine, grafische. Spannende Blätter, mit deren Betrachtung ich aufgewachsen bin. Die großen Schinken hingen im Wohnzimmer im ersten Stock, in das ich nur zum Klavierüben ging. Der Garten ums Haus war wild, eine ausgewiesene Fläche, aber betretbar, wenn Mama oder Papa die Wiese gemäht hatten. Einmal hatten wir sogar Leihschafe, die sich aber als Flop erwiesen. Sie fraßen so selektiv, dass zugefüttert werden musste. Die Hunde wurden verrückt, die Schafe von der Schäferin wieder eingepackt und weggefahren.

Die Meerschweinchen waren meine ersten Toten. Kein Wunder, dass mein erster Stephen-King-Roman aus reiner innerer Not heraus der »Friedhof der Kuscheltiere« war, in dem alle Vergrabenen Wiederkehrer wurden. Schließlich durfte auch in unserem Garten nichts unversucht bleiben. Vielleicht war ja das Zauberwort zu treffen, das die kleinen und großen Kreaturen mit Hilfe ritueller Sprache erwecken konnte.

Dann starb eine Oma, die ich aber nie gesehen hatte, weil sie in Puerto Maldonado in Peru wohnte und wir in Oberfranken am Rand der DDR, ganz nah an der Tschechoslowakei. Gleich zwei Länder, die es nicht mehr gibt – ein Umstand, der mich hier und da an der Echtheit meiner Erinnerungen zweifeln lässt.

»Am Meerschwein jedenfalls übt das Kind den Tod«, hatte ich einmal meine Mutter zu einer anderen Mutter sagen hören, als sie gefragt wurde, ob ein Haustier eine sinnvolle Erwerbung sei und welche Erfahrungen sie damit habe. Als ich 43-jährig einer Lesung von Daniel Schreiber zuhörte, in deren Verlauf er von seinem gestorbenen Vater berichtete und, so meine ich mich zu erinnern, sagte, dass ihn nichts auf diesen Verlust hätte vorbereiten können, wollte ich den Satz laut in den Saal hineinrufen: Am Meerschwein übt das Kind den Tod! Bedauernswert, wer in seiner Kindheit kein Meerschwein hatte, das ihm Trost und Aufgabe war, und letztlich kleiner Todeserklärer. Der leblose Körper eines befellten Spielgefährten, der mit einem und zweifellos durch einen so viel erlitten hatte, war ein erstes Memento mori. Danach graduierte man zur Großelternstufe. Schlimmste Kindheit war die, in der die Eltern starben vor den Großeltern und – Gott bewahre – vor den Meerschweinchen. Meine Mutter tot und ich allein mit meinem Vater? Das war mir so vollkommen unvorstellbar und eine so leidenschaftlich verdrängte Furcht, dass der Fall nicht aufkommen durfte, ein von allen Mächten des Universums zu verhindernder Irrealis bleiben musste. Auch hatte ich meinen Vater im Verdacht, sich vor mir ein bisschen zu fürchten und deshalb nicht viel Zeit mit mir zu verbringen. Aber das konnte nicht sein, oder doch? Fürchteten sich Erwachsene vor Kindern oder genauer: Eltern vor ihren Kindern? Ein ganzes Horror-Sujet beweist: Ja, tun sie.

Insgeheim prägte ich die Idee einer natürlichen Sterbehierarchie aus: kleinste Wesen zuerst, dann ganz alte, dann mittelgroße wie der schwere Rottweiler-Rüde und dann – bei ja doch fast jedem – ein Selbstmordopfer. Das eine Mädchen oder der eine Junge, den man aus dem Augenwinkel kannte, aus dem Zug zur Schule, hinten im Bus oder vorn, wo sie einen triezten. Eine sanfte Teenagerseele, die nicht weitermachen konnte mit der schweren Last, die es ist, ein Teenager zu sein. Denn seine Jugend, das weiß ich, die muss man erstmal überleben. Ein Unfalltoter, weitere Großeltern oder sogar Freunde der Eltern oder auch grässlich: Eltern von Freunden. Und dann schließlich die eigenen Eltern, Freunde, Geliebte, past & present. Wenn ich an sie denke, strömen sie zusammen wie Quecksilber, dessen verteilte Tröpfchen ineinanderfließen, einen silbrigen, zitternden See bildend. Und ständig und immer schneller kommen ja neue hinzu. Sie fehlen mir alle. Fiepend, sprechend, schweigend, alle. Sehr.

Erlösend vorbei

Ich war so alt, wie meine Mutter zu meiner Geburt war, als sie mir verstarb. Ich nahm es zutiefst persönlich, dass sie ging. Und seit sie tot ist, bin ich todessichtig wie niemals zuvor, dabei war ich immer schon ein morbides Kind, von der Mutter just darin lebhaft unterstützt, mit einem Hang zum Dunklen, einer Freude an Grusel und Geistern, mit kultivierten, aber auch – und zum Glück – kontrollierten Ängsten. Früh zur persönlichen Erbauung auf Friedhöfe und Schlachtfelder gestellt, mit Hinweisen zu Daten, Biographien, Leistungen versorgt. Die Toten galten meiner Mutter viel.

Sie las mir seitenlang aus dem »Hexenhammer« vor, gab mir zu Bram Stokers »Dracula« die »Carmilla«- Alternative und begann diese frühe Exposition mit Angela Sommer-Bodenburgs »Der kleine Vampir«. Nur hier und da fühlte ich eine Überforderung, im Ganzen aber war ich stark und durch das beständige innere Selbstgespräch und das Beten, immer das Beten – ohne Anleitung, denn unsere geschiedene Mutter war eine Verstoßene aus den Reihen der Katholiken – vor den grässlichsten Einsamkeiten gefeit, denen selbst ein Haushalt, in dem gelesen wird, ausgesetzt ist. Auch waren die vielen Haustiere und das Leben in einem kleinen Dorf sehr tröstlich. Ich wuchs zeitweise als Kind der Nachbarsfamilie auf und bin heute noch stolz, dass sie mich als Nichte, Cousine, eine Art ferne Verwandte einer seltsamen fremden Sippe adoptiert haben. Mein erster echter Boyfriend erklärte mir, dass wir den Leuten um uns herum wie die Kennedys schienen und sie uns beobachteten wie Prominente, denen man Klatschspalten widmet.

Das afrikanische Sprichwort besagt, dass es eines ganzen Dorfes bedarf, ein Kind großzuziehen. Ich bin das Kind des Gemüsegartens meiner Nennoma, bin das kannenschwingende Milchmädchen von Bauer Penzel, bin ein Steinbruchfürchtling und eine Kaulquappenfängerin der Schweßnitz, bin ein Emmi-Pfannkuchen-Bäckchen und ein Peppi-Zuhörkind, habe mein Herz an der Biegung des kleinen Flusses begraben und erlebte meine erste Periode beim Herumklettern am Denkmal des Erfinders des Tonfilms H. C. Vogt, der eine Weile im Dorf gewohnt hatte. Der hätte seine wahre Freude an meinem langgezogenen onomatopoetischen »Oh, oh« gehabt.

Bald habe ich Geburtstag. Ich schreibe es hier, und wenn ich einmal in die Situation komme, diesen Text vorzulesen, werde ich es ja aussprechen: Ich habe bald Geburtstag. Jedes Jahr habe ich bisher Geburtstag gehabt. 45 solcher Festlichkeiten liegen hinter mir. Es gab in meiner Trauer Phasen, in denen mir nichts sinnloser vorkam als Geburtstage und auch Geburtstagsgeschenke, die meine Brüder und ich unserer Mutter geschenkt hatten, und die ich allesamt im Nachlass fand. Talk about a picture in a frame! Tote brauchen wirklich keine Fotos mehr. Von Babys und Girlfriends und Ehefrauen und anderer Leute Familien. Für Tote ist das alles vorbei. Die Notwendigkeit, andere Leute zu akzeptieren, zu erkennen und mitzubedenken bei Feiertagen und Urlaubsplanungen. Das ist vorbei, erlösend vorbei. Und man muss doch ein für alle Mal vorbei sein dürfen – warum denn sonst tot sein?

Geburtstage, pah!

In all meinen Träumen, in denen ich meine Mutter nur immer wieder als etwa 14-Jährige treffe, kann sie sich sowieso nicht an mich erinnern, geschweige denn einen Umstand daraus machen, dass diese Wildfremde ihr Wiegenfest feiert und sie wenigstens entfernt damit etwas zu tun hat.

Meine tote Mutter kennt mich nicht mehr.

Das ist eine logische Folge, will man die Räume des Himmels nicht mit uralten Leuten bevölkern, sondern dort junge, gut Gelaunte treffen, die hell lachen und sich gerne mit ihren Nachbarn, Kindern und Eltern unterhalten, ohne diese zu kennen. Geschweige denn zu erkennen.

Jede Gelegenheit, die sich mir bietet, in Holland an den Strand zu gehen, nutze ich, um meine Mutter zu suchen. In einem Traum, kurz nach ihrem Tod, sah ich sie aufbrechen zu den Dünen, das Paar rote Riemchensandalen an einem Finger baumelnd. Sie sah sich einmal um, winkte mir, verschwand dann aber schnell und wortlos. Meine Mutter war ab diesem Zeitpunkt frei und nicht mehr greifbar für mich. Als Frau jubelte ich ihr innerlich zu, als Tochter weinte ich bitterlich. Jede Robbe starre ich heute an und versuche, die feinen Gesichtszüge meiner Mutter in ihren niedlichen, dummen Schnauzen zu entdecken. Natürlich gelingt es nicht. Noch ein paar Mal traf ich sie im Traum – wie in der einen Nacht, in einem New-England-Yoga-Retreat. Sehr interessant. Das Haus war schön und wie ausgekleidet mit goldenem Licht, eine ausgemachte Influencer-Kulisse. Es war eine Sommernacht und alle Türen standen offen, in einigen Räumen des großzügigen Südstaaten-Ambientes mit dunklen Hölzern und weißen Wänden, Türen und Treppen, ebenfalls aus Holz, fanden Achtsamkeitskurse statt, und Einzelne summten, schlugen Klangschalen an oder sprachen in freundlichem, warmem Ton über Licht und Innerlichkeiten miteinander. Noch lebendig, wäre meine Mutter dort wohl nur über ihre Leiche zu finden gewesen. Irgendwie ulkig. Sie war abgeklärter, für Esoterik, außer für Astrologie und die ein oder andere Tarot-Karte, wenig empfänglich. Meine Mutter wäre eher eine echte Hexe als eine Achtsamkeitspriesterin gewesen, und diejenigen, die sagen, das liefe unter derselben Kategorie, kennen Hexen nicht und kannten meine Mutter nicht. In diesem Traum war meine Mutter eine Frau mit langen, weißen Haaren, die vom untersten Raum zwei Stockwerke nach oben lief, der ich folgte, auch als sie durch eine Fensterluke verschwand und auf einer Art Außendeck, das mit zahlreichen Pflanzen dekoriert war, Platz nahm. Ich kletterte ihr nach und sah sie im Schneidersitz sitzend. Niemals konnte meine Mutter nach ihrem vierzigsten Jahr noch im Schneidersitz sitzen. Das ständige Tragen von Pumps hatte ihr die Muskulatur an der Hinterseite ihrer schönen Beine ordentlich verkürzt. Spät im Leben litt sie oft an den daraus resultierenden Schmerzen, vermisste aber ihre hochhackigen Schuhe stets. Sie sah würdevoll und yoga-glatt aus. Erleuchtet wurde sie mir hier in meinem Traum vorgeführt. Unfasslich, welche Welten Träume auf ihren Schneidetischen zusammenschneiden. Gut, dass ich mich zurückhielt, denn diese erstaunliche Frau saß lässig vor mir, ihr graues Haar fiel ihr über die Schultern hinab und sie war in verspieltes, kleinbirniges Licht von der Lichterkette über diesem sonst völlig dunklen, seltsamen Innen-Außen-Zimmer getaucht. Sie war Würde und Anmut, sah aus wie eine – for lack of a woker word – Indianerin, ich war gekrümmtes Fragezeichen. Und wagte fast nicht zu atmen. Ihre Augen hielt sie geschlossen, bis sie mich auf einmal, ganz unvermittelt, ansah, direkt ansah, und ein Moment entstand, eine Hoffnung in mir, ein großer Wunsch, ihr zu sagen … ja, was eigentlich? Und sie auf Deutsch – ich hatte unter diesen Umständen alle Sprachen erwartet – und völlig ausdruckslos fragte: »Was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht.« Da wachte ich auf und verstand einmal mehr, meine Mutter ist tot und fort. Sie kennt mich nicht mehr und so ist es nun für alle Zeit.

Trotzdem, die Robben. Die Robben sehen alle aus, als ob sie Mama hießen.