Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH

- Kategorie: Krimi

- Serie: Cora Remy

- Sprache: Deutsch

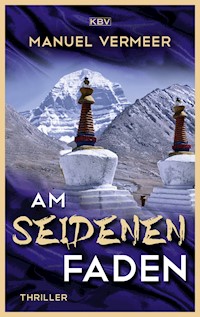

Showdown im Himalaya Die chinesische Seidenstraße droht die ganze Welt unter ihren Machteinfluss zu bringen. Die USA, aber auch Indien sind in höchster Alarmbereitschaft. Da gerät die deutsche Ingenieurin Dr. Cora Remy, die mit ihrem indischen Freund Ganesh in Myanmar Urlaub macht, mitten in einen Anschlag auf einen ehemaligen CIA-Agenten und wird dabei verletzt. Wie hängt diese Tat mit dem Mord an dem amerikanischen Außenminister in Beijing zusammen? Weltweit folgt ein Attentat auf das nächste, die Großmächte verdächtigen sich gegenseitig, und die Lage eskaliert. Kann es Cora gelingen, ein geplantes Attentat auf eine internationale Konferenz zu verhindern? Wer sind die wahren Hintermänner des Terrors? Das Schicksal der Welt hängt am seidenen Faden!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vom Autor bisher bei KBV erschienen:

Mit dem Wasser kommt der TodTod am Taj Mahal

Prof. Dr. Manuel Vermeer, Sohn einer indischen Mutter und eines deutschen Vaters, studierte klassische und moderne Sinologie in Heidelberg, Shanghai und Mainz. Er lehrt am Ostasieninstitut der HWG Ludwigshafen, an der PFH Göttingen und weiteren Institutionen in Asien und Europa und ist Inhaber der Dr. Vermeer Consult, einer Unternehmensberatung für asiatische Märkte. Seit über vierzig Jahren bereist er Indien, China und andere asiatische Länder. Er ist Autor von Sachbüchern zu Indien und China; zahlreiche Interviews in Radio und TV, Podcasts und Youtube-Videos. Am seidenen Faden ist sein vierter Thriller um die deutsche Heldin Dr. Cora Remy.

MANUEL VERMEER

AMSEIDENENFADEN

Originalausgabe

© 2022 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim

www.kbv-verlag.de

E-Mail: [email protected]

Telefon: 0 65 93 - 998 96-0

Umschlaggestaltung: Ralf Kramp

unter Verwendung von © Vladimir Melnik und

© Rawpixel.com - stock.adobe.com

Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach

Print-ISBN 978-3-95441-624-0

E-Book-ISBN 978-3-95441-635-6

Vasudhaiva KutumbakamThe world is a family

One is a relative, the other stranger,say the small minded.The entire world is a family,live the magnanimous.

Maha Upanishad

Indien, vorchristlich

Qiu tong cun yiLook for the similarities and let the differences stand

Liji, Buch der Riten

China, vorchristlich

Zitiert vom chinesischen Staats- undParteichef Xi Jinping, Januar 2022

INHALT

BEIJING, CHINA

DIE KARTE

RANGUN, MYANMAR

WASHINGTON, USA

ERFURT, DEUTSCHLAND

NAYPIDAW, HAUPTSTADT MYANMARS

LEH, BUNDESSTAAT LADAKH, NORDWESTINDIEN

DIE KARTE

UYUNI-SALZEBENE, BOLIVIEN

COX BASAR, BANGLADESCH

ERFURT, DEUTSCHLAND

BOUGAINVILLE, PAPUA-NEUGUINEA

DIE KARTE

HANGZHOU, CHINA

BEIRUT, LIBANON

DIE KARTE

BEIJING, CHINA

BERLIN, DEUTSCHLAND

RANGUN, MYANMAR

SHANGHAI, CHINA

AKSAI CHIN, TIBET

SHANGHAI, CHINA

DIE KARTE

WASHINGTON, USA

TIBET, CHINA

TIBET, CHINA

TIBET, CHINA

ERFURT, DEUTSCHLAND

BERLIN, DEUTSCHLAND

BEIJING, CHINA

DELHI, INDIEN

TIBET, CHINA

UDAIPUR, INDIEN

UDAIPUR, INDIEN

DIE KARTE

LHASA, TIBET

MAINZ, DEUTSCHLAND

WESTERWALD, DEUTSCHLAND

BANGKOK, THAILAND

ESKALATION: DSCHIBUTI

ESKALATION: LADAKH

ESKALATION: XINJIANG, CHINA

ESKALATION: DELHI

ESKALATION: HAINAN, SÜDCHINESISCHES MEER

ESKALATION: TOKIO, JAPAN

ESKALATION: DREI-SCHLUCHTEN-STAUDAMM, CHINA

ESKALATION: TAIWAN

ESKALATION: DIEGO GARCIA, INDISCHER OZEAN

ESKALATION: WASHINGTON

DIE KARTE

DER PROFESSOR

BANGKOK • WASHINGTON • BEIJING

BANGKOK, THAILAND

KASCHMIR, INDISCHES GRENZGEBIET ZU CHINA

DELHI, INDIEN

DELHI, INDIEN

WARTEN

BEIJING, CHINA

WASHINGTON, USA

CORA

RISHIKESH, AM FUSSE DES INDISCHEN HIMALAYA

NACHWORT

BEIJING, CHINA

Seine im Tod tiefschwarz verfärbte Zunge reflektierte die ersten zarten Sonnenstrahlen eines verheißungsvollen, erstaunlicherweise tadellos unbewölkten Frühlingsmorgens in Beijing. Zu Lebzeiten hätte der künstlerisch interessierte Politiker den ungewöhnlichen Effekt sicher zu schätzen gewusst.

China first! Das hatten sie wirklich gesagt! Was bildeten sich diese Chinesen eigentlich ein? Gerade erst noch hatten sie amerikanische Produkte kopiert, und nun wollten sie die Welt beherrschen? Das stand wohl nur einem Land zu, God’s own country, den United States of America! Die amerikanische Delegation war entsetzt, die Stimmung im Bus entsprechend schlecht. Manche waren schlicht wütend, weil sie derart unhöflich behandelt worden waren, andere gaben die Schuld ihrem eigenen Chef, der damals in Hongkong die demonstrierenden Studentenvertreter besser nicht hätte treffen sollen. Heftige Diskussionen entbrannten, wie man auf diesen Affront reagieren solle. Als der ultramoderne Elektrobus schließlich von der auch um diese späte Uhrzeit noch sehr belebten Hauptstraße auf den weiten Platz einbog, der sich vor dem riesigen Delegationshotel erstreckte, starrten die meisten nur noch missmutig aus dem Fenster. Viel zu schnell fuhr der Fahrer den Bus die links und rechts von je einem weiblichen und einem männlichen meterhohen Steinlöwen bewachte Auffahrt hinauf und bremste dann abrupt ab. Taschen und Jacken fielen durcheinander; zwei Journalisten, die unvorsichtigerweise schon aufgestanden waren, stießen heftig zusammen. Es reichte wirklich. Übellaunig stiegen sie aus und trotteten durch die Drehtür in die wie immer in China völlig überdimensionierte und taghell erleuchtete Lobby. Während Minister McKinley und sein Team direkt den Aufzügen zustrebten, bogen die Journalisten und einige andere Delegationsteilnehmer nach rechts ab, wo sich der Eingang zu der hoffentlich gut ausgestatteten Bar befand. Jetzt ein Drink, und zwar etwas Vernünftiges, Bourbon vielleicht, nicht dieses chinesische Zeugs, das man noch Tage später spürte, weil es immer wieder hochkam …

Einmal im Aufzug, verständigten sich auch McKinley und seine Assistentin wortlos, mit einem Blick, auf einen Drink an der Hotelbar. Während der kurzen Fahrt im völlig überfüllten Aufzug sagte niemand auch nur ein Wort; vielmehr waren alle krampfhaft bemüht, den Blicken der anderen auszuweichen, was einigen nur mit diffizilen Verrenkungen gelang. Endlich öffneten sich die Türen, und gemeinsam stapften sie den sich schier endlos dahinziehenden Flur entlang, bis sie nach einer gefühlten Ewigkeit ihre Suiten erreichten. Nr. 1414, war die Vier nicht Unglück verheißend in diesem verdammten Land? Das sah denen ähnlich, dachte McKinley, während er seine Zimmerkarte vor den Kontakt an der Tür hielt, bis das Lämpchen grün aufleuchtete und er die Tür aufdrücken konnte. Ihm hatten sie den Tod gewünscht, jedenfalls bedeutete es das doch, diese Kombination aus eins und vier, hatte er irgendwo gelesen. Die Vier stand für den Tod, weil die Aussprache im Chinesischen wohl gleich war, und die Eins klang wie das Wort für »müssen«, also Vierzehn gleich »müssen sterben« … Aber nicht mit ihm! Mit finsterer Miene knallte er die Tür zu und warf sein Handy wütend auf das riesige Kingsize-Bett. So eine Enttäuschung! Er hatte gehofft, auf CNN positiv rüberzukommen, als Chinakenner, als harter Hund, der nach jahrelangem Handelskonflikt wieder Schwung in das erstarrte amerikanisch-chinesische Freundschaftsverhältnis gebracht hatte. Und nun würde man sich über ihn lustig machen! Hätte er nur auf seine Berater gehört und wäre damals nicht nach Hongkong gefahren. Jetzt brauchte er erst mal eine Dusche und dann einen starken Drink!

Frisch geduscht traf er eine halbe Stunde später unten an der Bar ein. Sein Team hatte sich schon um einige Flaschen Bier versammelt und diskutierte eifrig die Vorkommnisse. McKinley entschied sich nach einem kritischen Blick auf das leider sehr überschaubare Sortiment für einen Whisky. Single Malt natürlich, alles andere war seiner Meinung nach nicht trinkbar und verdiente den Namen Whisky nicht. Seine schottischen Vorfahren hätten sich bei diesem Bourbon, den man in Amerika Whiskey (mit e!) nannte, im torfigen Grab gewälzt. Die Auswahl war erstaunlich schlecht, und er entschied sich dafür, mangels eines schön rauchigen Lagavulin mit einem taiwanesischen Kavalan zu beginnen. Ein in Portweinfässern direkt abgefüllter Single Malt, knapp über siebenundfünfzig Prozent stark. Es würde sicher nicht bei einem bleiben …

Als er sich zu seinen Leuten umwandte, wäre er beinahe mit einer jungen Chinesin zusammengestoßen, die sich gerade an die Bar begeben wollte. Unwillkürlich fasziniert starrte er in ein von langen, seidig schwarz glänzenden Haaren eingerahmtes zartes Gesicht; das schmale Kinn und die anmutige Nase betonten die Ebenmäßigkeit und schienen den Blick direkt zu den schmalen, mandelförmigen Augen hinaufzuzwingen. Zu den tiefschwarzen Augen über den hohen Wangenknochen, die ihn unter langen Wimpern hervor direkt und geradezu schamlos herausfordernd ansahen.

Beinahe hätte er seinen kostbaren Whisky verschüttet. Er stotterte etwas unbeholfen eine Entschuldigung, dann fiel ihm auf, dass einige der Kollegen bereits interessiert herübersahen. Schnell weiter! Auf dem Weg zum Tisch, an welchem sein Team saß, wandte er sich noch einmal um, unauffällig, wie er glaubte. Sie stand jetzt an der Bar, leicht auf die Theke gelehnt, wodurch sich ihr rotes, eng anliegendes Seidenkleid wie eine zweite Haut an ihren Körper schmiegte. Der hohe seitliche Schlitz gab den Blick auf ein durchaus interessantes Bein frei, was offensichtlich mehreren Herren aufgefallen war, wie McKinley jetzt registrierte. Unwillkürlich schüttelte er den Kopf und ließ sich auf einen Stuhl fallen, um sich endlich seinem Kavalan zu widmen.

Es war fast Mitternacht, als McKinley, bis auf drei lärmende Chinesen in einer Ecke der letzte Gast in der Bar, beschloss, endlich auf sein Zimmer zu gehen. Alle anderen hatten schon vorher aufgegeben und waren in Anbetracht des für den nächsten Tag angesetzten frühen Rückfluges nach und nach verschwunden. Wohl nicht jeder in sein eigenes Zimmer, aber was kümmerte ihn das. Auch den für ihn abgestellten Secret-Service-Agenten hatte er auf sein Zimmer geschickt, was dieser nur unter (nicht ganz ernst gemeinter) Strafandrohung befolgte. McKinley wollte einfach allein sein. Aber jetzt reichte es. Konzentriert hievte er sich aus seinem tiefen Sitz – von dem auf Dauer unbequemen Stuhl hatte er zu einem weichen Sofa in einer etwas schummrigen Ecke gewechselt –, schenkte der bedenklich leeren Flasche Whisky vor ihm auf dem Tisch einen letzten, bedauernden Blick, drückte seinen Rücken durch und bemühte sich, möglichst zielstrebig zu den Lifts zu gehen, die sich auf der anderen Seite der Lobby befanden. Es gelang ihm, mehreren Sesseln und kleinen Tischchen mit Blumengestecken auszuweichen, die sich ihm unvermittelt und geradezu aggressiv in den Weg stellten. Elegant, und darauf war er schon ein wenig stolz, nahm er die letzte Kurve um eine riesige Vase mit Strohblumen und stand vor den Aufzugtüren. Während er noch angestrengt überlegte, was der nächste logische Schritt sein müsse, öffneten sich bereits die Türen, und er machte einen entschlossenen Schritt nach vorn in den Lift hinein. Sofort erfasste ihn Schwindel. Rasch lehnte er sich an die verspiegelte Wand und schaffte es dennoch, die Zahl vierzehn aus der erstaunlich großen Auswahl an Tasten zu drücken, die auch noch verwirrend angeordnet waren. Lautlos glitten die Türen gerade wieder zu, als er undeutlich registrierte, wie sich draußen auf dem Marmorboden klappernde Absätze näherten und eine zierliche Hand versuchte, die Türen aufzuhalten. So rasch, wie sein Zustand es erlaubte, drückte er die Taste mit den in gegensätzliche Richtungen zeigenden Dreiecken, dem Symbol zur Türöffnung; sanft schoben sich die Türen wieder auseinander. Eine langhaarige, schlanke Chinesin in einem eng anliegenden, hochgeschlitzten roten Kleid betrat den Aufzug, lächelte ihn dankbar an und lehnte sich sodann erfreulich dicht neben ihn an die Wand.

McKinley wusste noch, dass er sie schon einmal irgendwo gesehen hatte, aber er kam nicht darauf, wann und wo. War es eben an der Bar gewesen oder schon früher? Er wünschte, er wäre nüchtern, und suchte verzweifelt nach einem witzigen, originellen Spruch, um sie zu beeindrucken. Schließlich brachte er ein: »Gan bei!«, hervor. Hieß das nicht: »Guten Tag?« Oder war es ein Trinkspruch? Nicht wirklich originell, es war jedoch das Einzige, was ihm gerade einfiel, und ohnehin das Einzige, was er auf Chinesisch sagen konnte. Hilflos lächelte er und versuchte, seinen Blick nicht auf ihren schnee-weißen Oberschenkel zu fokussieren, der aus dem geschlitzten Kleid hervorlugte – was ihm nicht gelang. Er beschloss, gar nichts mehr zu sagen, bevor er etwas Dummes sagte. Wieso fuhr dieser Aufzug nicht endlich los? Ach ja, die Zimmerkarte! Er musste sie erst vor den entsprechenden Sensor halten, um sich als Zimmergast auszuweisen. Jetzt setzte sich der Aufzug sanft in Bewegung, schon nach wenigen Sekunden bremste er wieder ab, und die Türen öffneten sich im vierzehnten Stock. McKinley wandte sich zu der Chinesin um, die mit geschlossenen Augen direkt neben ihm stand, ihren Oberarm an sein Hemd gedrückt. Er löste sich von der Wand und damit auch von ihr. Sie machte einen Schritt nach vorn, stützte sich an ihm ab und schob ihn sanft und wortlos aus dem Aufzug. Bevor er reagieren konnte, schlossen sich die Türen, und McKinley stand allein auf dem weichen, mit diesen komplizierten Schriftzeichen verzierten Teppich des Flures. Goldene Zeichen auf tiefblauem Grund, das hatte wohl auch eine tiefsinnige Bedeutung, wie alles in diesem verdammten Land, aber er hatte sie vergessen. Langsam wankte er zu seinem Zimmer. Schon im zweiten Anlauf gelang es ihm, mit der Zimmerkarte, die er spontan in seiner Hemdtasche fand – hier zahlte es sich aus, Gewohnheiten beizubehalten –, die Tür zu öffnen. Er machte zwei Schritte in den dunklen Gang hinein, schob die Tür hinter sich zu, stolperte weiter ins Zimmer und ließ sich auf das herrlich weiche Bett fallen. Die Vorhänge waren zugezogen. Die Dunkelheit des Zimmers wurde nur von der penetrant strahlenden roten Leuchtdiode des Flachbildschirms erhellt. Er musste unbedingt ein Buch oder etwas anderes vor dieses Licht stellen, dachte McKinley noch.

Das rote Licht der Leuchtdiode war das Letzte, was McKinley in seinem Leben sehen sollte.

DIE KARTE

Aufmerksam betrachtete er die auf dem großen Schreibtisch ausgebreitete Weltkarte. Prüfend glitt sein Blick von den USA aus nach Osten, über Europa hinweg nach Süden, zögerte kurz in Nordafrika, dann hinüber nach Indien, er lächelte versonnen. Aber nein, noch nicht. Dann fokussierten seine Augen auf den Himalaya, weiter nach Nordosten, und blieben schließlich an Beijing hängen. Langsam, ohne seinen Blick von der Karte zu nehmen, griff er in eine kleine, mit roten Stecknadeln gefüllte Plastikbox, nahm eine heraus und steckte sie dann mit festem Druck genau in die Hauptstadt Chinas. Nachdenklich strich er sich eine Haarsträhne aus seiner Stirn. Ja, so war es richtig. Aus einer anderen Box nahm er eine kleine Holzfigur und stellte sie neben die Nadel. Dann warf er sie mit einer nachlässigen Handbewegung um. Mit einem Stück Kreide zog er einen raschen Strich von den USA nach Beijing und versah ihn mit einer kleinen Pfeilspitze. Dann malte er auch eine Spitze an das andere Ende des Strichs. Die USA würden China verdächtigen. Und China die USA.

RANGUN, MYANMAR

Reisfelder, durch die sich ein bräunlicher Fluss schlängelte. Palmen, wenige flache Häuser. Ein blauer Himmel strahlte über alldem, und als das Flugzeug nach links schwenkte, war Cora für einen Sekundenbruchteil von der Sonne geblendet, die durch ihr Fenster hereinschien. Erstaunlich flach war das Land, aus irgendeinem Grund hatte sie sich eine dschungelbewachsene Berglandschaft vorgestellt. Wahrscheinlich hatte sie zu viele von den Berichten über brutale Kämpfe während des Zweiten Weltkrieges in Burma gelesen.

Der Kapitän kündigte die Landung an. Der Flughafen schien klein, die Landebahn begann und endete auch direkt an einem Reisfeld. Cora streckte sich nach dem langen Flug und freute sich auf ein heißes Bad im Hotel. Der Pilot schaltete die Triebwerke ab, und wie immer in Asien standen die ersten Passagiere schon auf, bevor die Anschnallzeichen erloschen waren. Geduldig wartete Cora, bis die üblichen Drängler vorbei waren, stand dann auf und zog ihre Tasche aus dem Gepäckfach, bevor sie der Schlange in die Ankunftshalle folgte. Freundlich lächelnde Menschen empfingen sie, Mitarbeiter des Flughafens, die ihr höflich den Weg wiesen.

Die Fahrt in die Stadt zum Shangri-La Hotel dauerte nur eine halbe Stunde; schnell standen sie mitten im üblichen Verkehrsgewühl Asiens. Aber es wurde erstaunlich wenig gehupt, auch kam es Cora vor, als führen die Autos etwas langsamer, gelassener, als sie dies aus China oder Indien kannte. Ihr Fahrer jedenfalls war die Ruhe in Person und ließ höflich jeden Wagen sich in die Schlange einreihen, der aus einer Seitenstraße oder einer Hofeinfahrt kam. So konnte Cora sich gezwungenermaßen in Ruhe die Stadt ansehen. Sie betrachtete im Kolonialstil erbaute Villen, zweistöckig, mit wunderschönen Holzdächern, mit Nebengebäuden, vieles aber verfallen und die ehemals weißen Mauern schwarz vom Monsun und der allgemeinen Feuchtigkeit der Tropen. Die Natur begann sich ihr Terrain zurückzuerobern, die Bananen- und Palmenstauden wucherten bedenklich nahe an die Gebäude heran, die Hofeinfahrten, einst für vornehme Limousinen gedacht, grasbewachsen. Das kannte sie aus Indien, überhaupt erinnerte sie die Stadt bisher viel mehr an Indien als an China.

Dazwischen standen Wohnblöcke, gesichtslos wie überall auf der Welt, und immer wieder kleinere Häuser, die sich eng an die großen zu drücken schienen. Die Bürgersteige, wie man die Begrenzung der Straße in Deutschland nennen würde, waren oft ebenfalls mit Hütten zugebaut; kleine Verkaufsstände, die Waren aller Art anboten. Immer wieder konnte Cora zwischen den Häusern hindurch einen Blick auf einen Tempel erhaschen. Zu ihrer Linken schimmerte zwischen den Häusern etwas golden in der Sonne. Sie sah die Spitze einer riesigen Pagode, plötzlich war sie da, imposant und in der Sonne geradezu unwirklich golden schimmernd.

»Shwedagon!«, sagte der Fahrer plötzlich, der sie im Rückspiegel aufmerksam beobachtet hatte. Er zeigte stolz auf die goldene Pagode. Das war sie also, die höchste Pagode Myanmars, vermutlich über zweitausend Jahre alt, ein gewaltiger Tempelkomplex eigentlich, hatte Cora in ihrem Reiseführer gelesen. Sie nahm sich vor, die Shwedagon, eines der wichtigsten Heiligtümer Burmas, auf jeden Fall zu besuchen.

Ihr Fahrer fuhr gemächlich die kurze Auffahrt zum Hotel hoch, und schon eilte ein freundlich lächelnder Portier an die Wagentür und öffnete sie für Cora.

»Welcome, Madam!«, sagte er und freute sich so offensichtlich über diesen neuen Gast, als würde er persönlich davon profitieren. Cora lächelte ihn an und probierte das einzige burmesische Wort aus, das sie kannte: »Mingalaba!«

Jetzt ging ein noch größeres Lächeln über das Gesicht des Mannes. Eifrig erwiderte er den Gruß: »Mingalaba! Bless you!«, und faltete die Hände vor der Brust. Während er ihre Tasche aus dem Kofferraum hievte, ging Cora durch einen Scanner, wie man ihn von der Flughafenkontrolle kannte, ins Hotel. Es piepte zwar, aber außer einem freundlichen Lächeln des zuständigen Sicherheitsmitarbeiters schien dies keinerlei Reaktionen hervorzurufen.

Cora betrat die weitläufige Hotelhalle. Direkt vor ihr führten einige Stufen hoch zu einer Lounge, in der sich einige Gäste zu einem Kaffee niedergelassen hatten; links und rechts erstreckte sich die Lobby. Nach dem Einchecken fuhr sie rasch auf ihr Zimmer. Und da war er, und er wartete schon ungeduldig auf sie. Ganesh, ihr Ganesh, der von Indien direkt hierhergeflogen war, sodass sie sich hier im Hotel verabredet hatten, um endlich ihren gemeinsamen Urlaub zu erleben. Als er die Tür öffnete, flog sie in seine Arme. Er wirbelte sie voller Freude herum und küsste sie lange auf den Mund. Dann stieß er die Tür mit dem Fuß zu und trug sie aufs Bett.

Später verließen sie das Hotel und beschlossen, ein wenig durch die Straßen zu schlendern. Die Sonne brannte bereits unbarmherzig, obwohl es noch nicht einmal Mittag war und sie ihren höchsten Stand somit noch nicht erreicht hatte. Rangun lag deutlich nördlich des Äquators, aber noch in den Tropen. Schon nach wenigen Metern lief ihnen der Schweiß über das Gesicht, und Cora war froh, die enge Jeans gegen den indischen Salwar Kameez und ein Paar Sandalen eingetauscht zu haben. Sie liebte es eigentlich, sportlich und praktisch gekleidet zu sein, besaß kaum Sommerkleidchen, aber in der feuchten Hitze war sie doch froh, dieses bequeme und luftige Outfit tragen zu können, das sie sich in Indien gekauft hatte. Das lange Oberteil reichte bis über die Knie hinab, umschmeichelte den Körper und ließ den Wind damit spielen; die am Knöchel enge, an der Hüfte aber weite Hose war ebenfalls luftig und leicht zugleich. Ganesh schien die Hitze ohnehin nicht zu spüren, er kannte das aus seiner Heimatstadt Mumbai, und sein weißes Leinenhemd, das er lässig über der dunkelblauen Hose trug, zeigte keinerlei Spuren von Schweiß. Entspannten Schrittes, wie die meisten Inder, schlenderte er an den fliegenden Händlern vorbei, die die Straßen säumten. Cora, wie gewohnt zielstrebig unterwegs, auch wenn sie gar kein Ziel hatte, musste sich bremsen, um ihn nicht ständig zurückzulassen. Er hatte ja recht, bei diesen Temperaturen war ihre dynamische Art der Fortbewegung einfach unsinnig.

Gerade war Ganesh wieder an einem Stand mit Büchern stehen geblieben. Ein hölzerner Klapptisch, ein weit ausladender Sonnenschirm darüber als Schutz gegen die Sonne ebenso wie gegen einen plötzlichen Schauer, mit dem immer zu rechnen war, unzählige Bücher, übereinander- und nebeneinandergestapelt – was brauchte die Verkäuferin mehr? In diesem Falle ein junges Mädchen, vielleicht in Vertretung ihres Vaters, die selbst in einem ihrer Bücher las und die Kunden kaum beachtete. Cora blickte die belebte, von mehrstöckigen Häusern aus der Kolonialzeit gesäumte Straße entlang, überall das gleiche Bild. Kleine, billige Läden für Kleidung oder Elektroartikel, Restaurants, vor ihnen der Bürgersteig vollgestopft mit allem, was zu verkaufen war: Bücher, antike (und vermutlich nicht ganz so antike) Münzen, Armbanduhren zweifelhafter Provenienz, Sonnenbrillen, Handyhüllen … Laufen musste man besser auf der Straße, dort war mehr Platz. Die Autos fuhren gemächlicher als in China; lautes Hupen, ja, aber doch insgesamt ein deutlich ruhigeres Straßenbild als in den meisten anderen Ländern Asiens. Die Häuser hier im Stadtzentrum waren einst wunderschön gewesen, wie an den verzierten Fassaden noch zu erkennen war, aber seit den Zeiten der britischen Herrschaft, die erst 1948 geendet hatte, offensichtlich auch nicht mehr restauriert worden. Bunte Häuserfronten, grün, weiß, sogar orange – aber die Balkone wirkten baufällig, der Putz bröckelte und fiel in großen Flocken herab. Traurige Tropen, fiel Cora das berühmte Buch von Claude Lévi-Strauss ein. Nein, dachte sie sogleich, Unsinn. Die Menschen hier schienen nicht aufgeben zu wollen, es war ihnen in den kurzen Jahren der relativen Freiheit zumindest besser ergangen als während der letzten Militärdiktatur, auch wenn man ihnen nun erneut die Freiheit und damit die Hoffnung auf ein wirklich freies Leben genommen hatte. Myanmar stand wieder unter der brutalen Herrschaft der Generäle, die sich mit chinesischer Hilfe an der Macht hielten und das ressourcenreiche Land gnadenlos ausbeuteten. Die Schuld der Briten, die auch diese Region der Welt unbarmherzig geplündert hatten, lag weit zurück. Cora sah trotz der angespannten Lage viel Lachen, Geschäftigkeit, auch verstohlene Blicke auf die blonde Ausländerin. Das hier war trotzige Aufbruchstimmung, aber eben noch im verblichenen Glanz britischer Kolonialzeit. Optimismus trotz, nicht weil. Von außen war das alles schwer zu beurteilen, aber die Menschen und ihr Mut gefielen ihr.

»Für dich!«, stupste Ganesh sie von der Seite an und hielt ihr ein kleines, grünliches Taschenbuch vor das Gesicht. Cora nahm es erfreut und betrachtete interessiert den Titel.

»Burmese Days«, las sie. »Oh, von George Orwell! Ist das der Orwell? 1984 und so?«

»Spannend, nicht wahr?« Ganesh war begeistert über sich selbst und seinen Fund. »Orwell war in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts als Polizeioffizier hier stationiert. Also nicht genau hier, sondern oben im Norden. Aus seinen Erlebnissen hat er dann später dieses Büchlein gemacht, eine erstaunlich kritische Abrechnung mit der britischen Kolonialmacht und dem arroganten Gehabe der Briten, die auf ihren oft einsamen Posten in ihrer eigenen Welt lebten. Hier wie überall in den Kolonien, die sie in Asien verwalteten und gleichzeitig ausbeuteten, versuchten sie, die Abwesenheit des Londoner Clublebens und des Five o’clock High Tea wie auch den eklatanten Frauenmangel in Alkohol zu ertränken. Jede Menge Gin Tonic, gegen die Malaria. Es ist ein tolles Buch, das musst du lesen!«

Interessiert schaute Cora ihn an. »Gin Tonic gegen Malaria? Wieso das denn?«

»Na ja, Tonic ist ja nur Wasser mit etwas Chinin. Früher war es das einzige Mittel gegen Malaria. Die Briten haben das in den Tropen gelernt, dann mit dem ihnen bekannten Gin vermischt. Dieses Getränk war immer eine gute Ausrede, um Alkohol zu sich zu nehmen, vor allem für die Damen. Wenn es zu früh war für einen Drink, also einen Scotch, dann war der Tonic als Medizin ja geradezu eine erfreuliche Pflicht.«

Schon war er weiter am nächsten Stand und nahm eine der Münzen, die dort auslagen, in Augenschein. Der Verkäufer witterte sofort den unerfahrenen Touristen und scharwenzelte um Ganesh herum.

»British East India Company!«, pries er seine Ware an. »Very rare! Old! I have more, wait!«, und schon öffnete er den Kofferraum eines alten Suzuki, den er strategisch günstig direkt neben seinem Stand geparkt hatte. Erst jetzt fiel Cora auf, dass der ganze Straßenrand von rückwärts an den Bürgersteig geparkten Autos gesäumt war, die ihren Kofferraum teils weit offen stehen hatten und aus welchem die Händler direkt verkauften. Wer brauchte schon einen Verkaufsstand? Inzwischen hatte Ganesh eine ganze Schachtel Münzen ausgehändigt bekommen und wühlte interessiert darin herum.

»Schau mal, Cora, das sind wirklich alte Münzen aus der Zeit des Raj, der britischen Kolonialherrschaft. Ich glaube, die sind echt. Hier sind so wenige Touristen, da lohnt das Fälschen doch gar nicht.« Cora lächelte ihn an, fand ihn sehr süß, wenn er alles um sich herum vergaß, weil er an einem Straßenstand in Rangun einen angeblichen Schatz entdeckt hatte. Sie wusste, dass sie nichts dazu sagen musste, er hätte es wohl ohnehin nicht mitbekommen.

Sie waren beide Ingenieure, auf Wasserkraft spezialisiert, und hielten sich für sehr rationale Menschen, interessiert an technischen Details. So hatten sie sich im Studium in Deutschland kennengelernt. Was mit gegenseitiger Sympathie, gemeinsamen Interessen und ihrer Neugier auf seine indische Herkunft begonnen hatte, hatte zu Coras völliger Überraschung zu einem Heiratsantrag geführt, den er ihr aus heiterem Himmel auf einem Fest gemacht hatte. Überrumpelt hatte sie abgelehnt, Ganesh war verletzt und enttäuscht nach Indien zurückgekehrt. Erst nach Jahren hatten sie sich, inzwischen als Dr. Cora Remy aus Rheinland-Pfalz und Dr. Ganesh Sethna aus Mumbai, wiedergefunden, als sie spontan seine Hilfe bei einem Tibet-Abenteuer, bei welchem sie beinahe im Base Camp des Mount Everest ums Leben gekommen wäre, benötigt hatte. Und seit gemeinsamen Erlebnissen in Indien, als die indische Sandmafia Ganesh bedroht und ihn am Taj Mahal gefangen gehalten hatte, waren sie ein Paar. Seltsam, es war noch nicht lange her, aber sie konnte sich ein Leben ohne ihn schon jetzt nicht mehr vorstellen. Als ob es immer schon so gewesen wäre und alles vorher nicht existiert hätte. Aber auf der anderen Seite hatte sie ihren Beruf als Hydroingenieurin in Deutschland beibehalten, wenn sie die Aufträge auch immer wieder in fremde Länder führten, weil das Ingenieurbüro, für das sie arbeitete, weltweit aktiv war. Und Ganesh war ebenfalls viel unterwegs, zumeist in Indien, welches unter immensem Wassermangel litt und gewaltige Hydroprojekte zu Flussumleitungen im Norden des Landes vorantrieb. Sie sahen sich daher nicht regelmäßig, und sie hatten es noch nicht geschafft, sich über diese Art des Zusammenseins oder auch Nicht-Zusammenseins wirklich Gedanken zu machen. Aber jetzt endlich hatten sie etwas Zeit für einen gemeinsamen Urlaub gefunden. Beide hatten mit einem von den Chinesen in Myanmar geplanten Wasserkraftwerk zu tun und hatten die erforderlichen Termine vor Ort so gelegt, dass sie gemeinsam ein paar Tage hier verbringen und anschließend noch reisen konnten. Kein Strandurlaub also, das war in einer Militärdiktatur nicht angemessen, und darauf hatten auch beide keine Lust, sondern Interesse an einem faszinierenden Land und seinen Menschen.

Cora schlenderte weiter. Ganesh hatte sie inzwischen eingeholt und zeigte stolz, was er erworben hatte. Eine Kupfermünze mit dem Schriftzug der East India Company, der damals mächtigsten Handelsgesellschaft der Welt, und dem Datum 1616, also nur wenige Jahre nach deren Gründung im Jahre 1600. Auf der Vorderseite war über der Jahreszahl der Wert der Münze geprägt, darüber das Kürzel EIC, East India Company. Auf der Rückseite war, wenn auch vom jahrhundertealten Gebrauch abgenutzt, noch ein Kuhhirt zu erkennen, der auf einer Flöte blies.

»Wer ist das?«, fragte Cora und deutete auf die Darstellung.

»Krishna«, kam postwendend die Antwort. »Er wird oft als Kuhhirt dargestellt, da er unter Hirten aufwuchs. Meist spielt er auf seiner Bambusflöte und stellt den Gopis nach, den Hirtenmädchen.«

»Soso«, neckte Cora ihn. »So seid ihr Inder also. Unschuldige Mädchen necken? Was hat er denn getan?«

»Nun …«, meinte Ganesh gedehnt. »Also … er hat ihnen zum Beispiel, als sie badeten, die Kleider weggenommen und ist damit auf einen Baum geklettert. Um ihre Kleider wiederzubekommen, mussten sie einzeln nackt zu ihm kommen. Viele der Geschichten um Krishna haben eine erotische Komponente.«

»Faustdick hinter den Ohren haben es deine Götter«, meinte Cora lachend. »Dein Namenspatron Ganesh, dessen Vater ihm den Kopf abschlug, Shiva, der Tanzende, und jetzt Krishna und seine Erotik … bin ja mal gespannt, was ich noch so über die indischen Götter lerne.«

Lächelnd hängte sie sich bei Ganesh ein, und gemeinsam schlenderten sie weiter. Cora war glücklich, hier mit ihrem Ganesh durch das faszinierende Myanmar zu laufen. Neues entdecken, zusehen, wie er sich wie ein Kleinkind über eine alte Münze freuen konnte, war alles, was sie in diesem Moment wollte. Und so entspannt hatte sie ihn selten erlebt. Ganesh hatte ihren Blick in das Schaufenster des Juweliergeschäftes, in dem allerhand Schmuckstücke aus Jade ausgestellt waren, bemerkt.

»Du magst Schmuck? Das wusste ich gar nicht«, bemerkte er.

»Du weißt so vieles nicht über mich …«, stellte sie fest. »Aber im Ernst, nein, ich habe mich nie für Jade interessiert. In Deutschland trägt das niemand, ich habe nur gehört, dass es in China beliebt sein soll, das hat mein chinesischer Freund Ma mir erzählt. Wir hatten auf unserer Zugfahrt nach Tibet ja viel Zeit, und er erzählte so vieles von seiner Kultur. Scheinbar gibt es hier in Burma auch einen Markt dafür.« Cora dachte an den chinesischen Ingenieur Ma Danli zurück, der ihr vor Jahren in Tibet das Leben gerettet hatte und ein enger Freund geworden war. Wie es ihm wohl ging?

»Einen Markt?«, fragte Ganesh erstaunt. »Weißt du nicht, dass burmesische Jade die beste der Welt ist? Wenn sie beste Qualität wollen, kaufen die Chinesen nur burmesische Jade. Es gibt wohl große Unterschiede, jedenfalls für Kenner. Die tiefgrüne ist die seltenste. Da wurde, ich glaube auf einer Auktion in Hongkong, vor einiger Zeit ein Armband oder Halsband aus grüner Jade für viele Millionen Dollar verkauft.«

»Oh ja!«, rief Cora und blickte ihn mit aufreizendem Augenaufschlag bittend von unten an. »Kaufst du mir so was?«

»Klar, kein Problem!«, erwiderte Ganesh trocken. »Gleich nachher im Hotel kümmere ich mich darum. Wohin darf ich es liefern lassen, Mylady?«

Sie gingen weiter, Richtung Rangun-Fluss. Auf dem Weg kamen sie an der kleinen, aber sehr hübschen Sule-Pagode vorbei, dann überquerten sie einen großen Platz, eingerahmt von geschmackvoll restaurierten Kolonialbauten. Vor ihnen erstreckte sich ein Markt, überall saßen fröhlich schwatzende Marktfrauen auf Plastikstühlen; sie hatten Handtücher wie einen Turban um den Kopf gewickelt. Fleisch lag zum Verkauf ausgebreitet auf Holztischen in der Sonne, Jugendliche spielten mit ihren Handys. Ein friedliches Bild, das so gar nicht zu der Diktatur passen wollte, die Myanmar doch wieder geworden war.

Durch enge Gassen hindurch gelangten sie dann schließlich zum Fluss. Jetzt war die Straße breit und auf der Hafenseite von den üblichen trostlosen Fabrikgebäuden gesäumt. Auf der anderen Seite standen immer wieder hübsche alte Häuser neben trostlosen Zweckbauten. Die Sonne brannte inzwischen unbarmherzig, da sie die schattige Enge der kleinen Gassen verlassen hatten.

»Irgendwo hier ist das Strand, das berühmteste Hotel Myanmars und eines der Kulthotels Asiens, so ähnlich wie das Raffles in Singapur«, erzählte Ganesh. »Es soll sehr schön renoviert worden sein, da können wir sicher eine Erfrischung bekommen. Orwell hat hier übrigens auch mal gewohnt, ebenso wie Rudyard Kipling, Somerset Maugham oder Mick Jagger. Ich könnte etwas Kühles gut vertragen … Komm, das machen wir jetzt!«

Nach wenigen Hundert Metern erreichten sie das alte Grand Hotel. Eher unscheinbar sah es aus, geduckt zwischen den höheren, hässlich gesichtslosen benachbarten Bauten, die die Straße säumten. Aber als sie die kurze Auffahrt hinaufgingen und dann die Lobby betraten, tauchten sie in die alte Kolonialzeit ein, so fühlte es sich jedenfalls in Coras Fantasie an. Wunderschöne Architektur, viel dunkles Holz, der grünliche Teppich, der jeden Laut zu verschlucken schien, gedämpfte Gespräche – so war das wohl damals schon gewesen. Ergriffen blieben sie kurz stehen und bewunderten das Dekor. Ein echtes Grand Hotel, im alten Stil renoviert und behutsam modernisiert.

Nach einem kurzen Rundblick betraten sie die rechts neben dem Eingang gelegene Bar, einst berühmt in ganz Asien. Auch hier dunkles, fast schwarzes Holz, der Inhaber hatte sich offensichtlich Mühe gegeben, das Flair des 19. Jahrhunderts zu erhalten. Sie fanden einen freien Tisch am Fenster und vertieften sich in die Karte. Beide waren so durstig und erschöpft, wie man das in den Tropen nach einem längeren Gang durch die Stadt eben ist. Die Kleidung klebt am Körper, die Haare sind verschwitzt, man hat wie immer zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen, man sehnt sich nach Kühle und der Möglichkeit, tief einzuatmen ohne das Gefühl, direkt vor einem heißen Föhn zu stehen. Und dann tritt man in einen Raum mit Klimaanlage, ein Hotel, ein Restaurant, und es ist herrlich. Aber man weiß, dass man später wieder hinausmuss, in diese feuchte Hitze … und genau das macht den Reiz aus.

»Hier, Strand Historical Cocktails, das sieht doch gut aus«, meinte Cora. »Hier gibt es einen Strand Sling, ich kenne nur Singapore Sling. Rum, Cherry Brandy, Ananassaft, Grenadine, Sodawasser, das nehme ich, und du?«

»Strand Sour klingt gut. Mit Rum aus Mandalay, Lime Juice und Zucker. Vielleicht noch etwas zu knabbern?«, meinte Ganesh. Er bestellte Erdnüsse, die in einer schwarzen Lackschale serviert wurden.

Cora bat den Kellner, ein Foto von ihnen beiden zu machen, und sandte es ihrer Freundin Britta in Mainz, der sie versprochen hatte, viele Bilder von der Reise und von Ganesh und ihr zu schicken. Britta wollte unbedingt wissen, was sie machten, wohin sie fuhren und – natürlich – wie es mit diesem attraktiven Inder, diesem Ganesh, lief. Sie hatte ihn noch nicht persönlich kennengelernt, aber dass Cora mit verträumtem Blick von einem Mann auch nur erzählte, geschweige denn schwärmte, das war ihr neu. So kannte sie Cora nicht, und das machte Ganesh interessant. Cora mochte es nicht, alberne Selfies um die Welt zu schicken, aber sie tat ihrer Freundin den Gefallen. Eigentlich war es keine wirklich enge Freundin. Sie hatten zusammen Abitur gemacht, damals waren sie eng befreundet gewesen, hatten sich dann aber aus den Augen verloren. Erst vor wenigen Monaten waren sie sich zufällig in Mainz über den Weg gelaufen und hatten sich seither ein paarmal getroffen und über alte Zeiten geredet. Britta arbeitete in der Personalabteilung des Maschinenbauunternehmens ihres Vaters nahe Mainz und war eigentlich nie wirklich aus Rheinland-Pfalz, geschweige denn aus Deutschland herausgekommen.

Cora und Ganesh lehnten sich zurück. Sie waren nur eine Stunde unterwegs gewesen, aber die kalten Drinks taten gut. Sie ließen die Kühle auf sich wirken, tranken und genossen einfach die gemeinsame Zeit. Selten genug kamen sie dazu, es gelang ihnen nicht oft, die Termine so zu koordinieren, dass sie sich sehen konnten. Als Ganesh ihr am Telefon erzählt hatte, dass er nach Myanmar zum Myitsone-Staudamm müsse, hatte Cora die Gelegenheit sofort genutzt und eine anstehende Reise dorthin kurzerhand vorverlegt. Das Koblenzer Ingenieurbüro, für welches sie arbeitete, hatte weltweit Aufträge, und die reisefreudige Cora war stets begeistert dabei, wenn es in exotische Regionen ging. Sie verstand überhaupt nicht, dass manche Kollegen lieber in der Pfalz blieben, abends nach Hause gingen und brav ihre Hypothek auf das Reihenmittelhaus abzahlten, statt die Welt zu sehen und Abenteuer zu erleben. In China seltsame Dinge zu essen, in Indien unglaubliche Gerüche und Geschmacksrichtungen auszuprobieren, in Tibet zum Mount Everest zu fahren oder wie jetzt in Myanmar auf den Spuren von Orwell und Kipling zu reisen, das war doch das richtige Leben! Sie war auch in Südamerika gewesen, mit ihrem Ex-Mann, einem Spanier, daher sprach sie einigermaßen Spanisch. Aber Asien faszinierte sie besonders, seit sie das erste Mal nach China reisen durfte und, angefangen von der alten deutschen Kolonie Qingdao über Shanghai bis Tibet, Unglaubliches gesehen und am eigenen Leib erfahren hatte. Auch wenn sie beinahe dabei umgekommen wäre, sie liebte diesen Teil der Erde.

Cora und Ganesh hatten beide genug erlebt, um zu wissen, dass man das Leben auskosten sollte, wann immer es ging. Alles konnte sich blitzschnell ändern. Das hatten sie am Taj Mahal erfahren, als Ganesh gefangen gehalten worden war und Cora ihn retten musste; in den Slums in Mumbai, als Cora gerade noch aus einer Hütte hatte fliehen können, oder auch als sie in Rajasthan im Nordwesten Indiens im Haus einer Freundin beinahe umgebracht worden wäre … Cora schauderte bei dem Gedanken daran. Jetzt wollte sie nur Urlaub machen mit ihrem Ganesh. Von Rangun aus wollten sie, sobald sie ihre Arbeit am Staudamm im Norden des Landes beendet hatten, über Bangkok nach Tibet fliegen und einen heiligen Pilgerpfad entlangwandern. Körperlich war das anstrengend, ja, aber auch ruhig, einsam, mit klarer Luft, wenig Menschen – genau, was sie suchten. Sie freuten sich bereits darauf. Keine Abenteuer diesmal. Nur Ruhe und sie beide. Zusammen.

»Willkommen in Rangun! Mingalaba!«, tönte es plötzlich auf Deutsch vom Nachbartisch. Ein freundlicher Mittvierziger, Weißer, dessen rundliche Figur gut zu seiner ebensolchen Brille passte, hob grüßend sein Glas. Sein weißes Hemd trug er wie alle Männer hier über der Hose, die dunklen, vollen Haare lagen leicht verschwitzt dicht am Kopf. Neben ihm saß ein weiterer Weißer, schmal gebaut, in verwaschenen Jeans und einem T-Shirt.

»Danke!«, erwiderte Cora überrascht den Gruß. »Sieht man mir die Deutsche an oder haben Sie uns gehört?«

»Gehört, tut mir leid. Ich wollte nicht lauschen, aber so oft hört man vertraute Töne nun auch wieder nicht, hier in der historischen Bar des Strand Hotel. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf?«

»Dürfen Sie, gern! Aber setzen Sie sich doch zu uns, das ist bequemer«, lud Cora ihn und mit einem Seitenblick auch seinen Begleiter an ihren Tisch ein. Erstaunlich behände erhob der Deutsche sich und trat näher heran, bevor der Dünne auch nur reagiert hatte. Er faltete die Hände vor der Brust und deutete einen formvollendeten Diener an.

»Mingalaba, wie man hier auf Burmesisch sagt. Mögest du gesegnet sein oder so ähnlich. Der übliche Gruß, wenn Sie jemandem begegnen. Am besten mit gefalteten Händen vor der Brust, wie das indische Namaste.« Er blickte kurz prüfend zu Ganesh hinüber, der lächelnd nickte.

»Dachte ich mir. Gestatten, Mayntz, mein Name. Und das ist ein deutscher Bekannter, Herr Feld«, fügte er hinzu und zeigte auf den Jeansträger, der sich inzwischen erhoben hatte und auch an den Tisch der beiden Ingenieure getreten war. »Ich lebe schon seit vielen Jahren in Asien, seit fünf Jahren nun hier in Myanmar, und da freut man sich immer, wenn man jemanden aus der Heimat trifft. Na ja, nicht immer, wenn ich da so an manche Politiker denke, die hier vorbeikommen …«, lächelte er verschmitzt.

Nachdem sie sich gesetzt hatten, winkte Mayntz dem Kellner und bestellte sich, da sein Glas leer war, ebenfalls einen Strand Sour, wie Ganesh, und auch gleich einen für seinen Bekannten, der Cora und Ganesh freundlich zugenickt hatte und sich nun setzte. Cora und Ganesh stellten sich kurz vor und erzählten, dass sie hier waren, um ein paar Tage Urlaub zu machen, etwas im Norden zu arbeiten und dann noch durch Asien zu reisen. Mayntz wiederum erklärte, dass er hier für eine deutsche Stiftung arbeite.

»Und was machen Sie genau?«, wollte Ganesh wissen. »Dürfen Sie als Nicht-Regierungsorganisation denn ungestört arbeiten?«

»Oh, dies und das …«, meinte Mayntz achselzuckend. »In der kurzen Zeit der relativen Freiheit berieten wir die verschiedenen Ministerien beim Aufbau demokratischer Institutionen, schickten Leute nach Deutschland zur Ausbildung, versuchten den inoffiziellen Kontakt zu deutschen Regierungsstellen aufrechtzuerhalten. Solche Sachen. Das ist jetzt unter den Militärs natürlich praktisch unmöglich. Ich bin einer der wenigen, die noch hier ausharren. Und Myanmar wird ja immer wichtiger in den internationalen Beziehungen, daher muss auch Deutschland hier unbedingt vertreten sein, obwohl das Militär noch immer die herrschende Macht ist. Aung San Suu Kyi hat nichts mehr zu sagen. Sie wird im Westen oft falsch gesehen. Auch das ist eine unserer Aufgaben, nämlich ein realistischeres Bild von Myanmar zu zeichnen.«

Cora war verwirrt. Wovon sprach er? Neugierig beugte sie sich nach vorn, angelte sich eine Erdnuss aus der schwarzen Lackschale vor ihnen und fragte: »Entschuldigung, aber ich kenne mich hier in der Politik nicht so aus. Aung … Kyi oder so ist doch diese Dame, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, nicht wahr? Ist sie nicht so eine Art Heldin der Freiheitsbewegung? Wieso hat sie keine Macht? Sie hat doch irgendein Amt inne, oder?«

»Ja«, meinte Mayntz nachdenklich. »Mein Bekannter könnte das eigentlich besser erklären, er … äh, arbeitet an der deutschen Botschaft in Bangkok, politische Abteilung, und das schon seit vier Jahren. Macht hatte sie nur nominell, wie ich schon sagte, das Militär hat das Sagen. Aber das ist kompliziert, das erkläre ich Ihnen gern mal in Ruhe bei einem Glas Wein. Man weiß außerdem nicht, ob aufgrund der Seidenstraße nicht auch hier schon, wie in China, die Wände Ohren haben …« Er deutete mit dem Kinn auf einen Kellner, der mit völlig unbeteiligtem Gesicht, aber doch in Hörweite an einer Säule stand.

»Seidenstraße?«, fragte Cora. »Dieses chinesische Projekt, um die Infrastruktur zwischen China und Europa zu verbessern? Sie investieren jede Menge Geld und fangen an, unsere Firmen zu kaufen? Aber was hat das mit Myanmar zu tun?«

Mayntz nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Glas. »Sie wollen wirklich alles wissen! Ist sie immer so?«, fragte er dann grinsend zu Ganesh hinüber, der nur ergeben nickte.

»Ganz so einfach ist es leider nicht, dass es nur um die Infrastruktur ginge. Schon 2013 hat Xi Jinping, der chinesische Staatspräsident, seine Seidenstraßeninitiative ausgerufen. Ursprünglich war die Intention tatsächlich, die eurasische Landmasse, also alles zwischen Lissabon und Shanghai, durch Straßen und Eisenbahnlinien, Schiff- und Flugverkehr zu verbinden. Daher der Name Seidenstraße, denn vor zweitausend Jahren schon kam ja unter anderem Seide aus dem Fernen Osten nach Europa, genauer nach Rom. Deswegen nannte der deutsche Geograf Freiherr von Richthofen diese Verbindung Seidenstraße. Das war natürlich zu keiner Zeit eine echte Straße, sondern ein Wirrwarr von Eselspfaden, Karawanenrouten und so weiter. Na ja, jedenfalls ist das inzwischen viel mehr, China dehnt seinen Machtbereich weit nach Westen aus, über die GUS-Staaten der ehemaligen Sowjetunion bis nach Europa, aber auch Afrika und Südamerika sind mittlerweile Teil dieser weltumspannenden Initiative, wie die Chinesen das nennen.«

Er hielt inne, und Cora und Ganesh verdauten diese Informationen erst mal. Weltumspannend? Das hatten sie nicht gewusst.

»Aber noch mal«, hakte Cora nach. »Was hat das mit Myanmar zu tun? Bauen die Chinesen hier auch Straßen? Und wenn ja, warum? Was haben sie denn davon?«

Während der Botschaftsangehörige ruhig sein Whiskyglas betrachtete und kein Bedürfnis zu haben schien, sich an der Konversation zu beteiligen, hielt es Mayntz kaum auf seinem Sessel.

»Aber das ist ja das Spannende!«, rief er aus und lehnte sich vor. Sein Gesicht war vor lauter Aufregung rot angelaufen, er wischte sich mit einem seidenen Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Dann senkte er wieder seine Stimme, als wäre ihm plötzlich eingefallen, dass man ja vorsichtig sein müsse.

»Denken Sie doch mal geopolitisch! Aus unserer europäischen Perspektive ist Myanmar irgendwo hinter Indien und unterentwickelt und eine Militärdiktatur oder so, wer weiß in Europa, geschweige denn in den USA schon viel über dieses wunderschöne Land und seine Menschen? Aber wenn Sie mal auf die Weltkarte schauen, werden Sie sehen, dass Myanmar strategisch von hoher Relevanz ist. Es liegt nämlich genau zwischen den beiden Großmächten China und Indien, eingeklemmt, aber mit Zugang zum Indischen Ozean. Es ist reich an Bodenschätzen, wir reden von Gold, von Jade und übrigens auch Opium. Aber ein anderes Argument ist viel wichtiger und macht Myanmar zu einem wichtigen Mitspieler in der Seidenstraßeninitiative, in Chinas großem Spiel um die Herrschaft über den Osten: der Zugang zum Indischen Ozean. Hier, ich male Ihnen das mal auf!«

Mayntz schob eifrig sein inzwischen ohnehin fast leeres Glas beiseite, ebenso die Schale mit den Erdnüssen. Dann tunkte er seinen Finger in den Rest seines Whiskys und zeichnete die Umrisse Chinas und Indiens grob auf die schwarz lackierte Tischplatte. Dazwischen markierte er mit einigen Erdnüssen Myanmar. Und eine grüne Wasabinuss legte er etwas weiter unten separat auf den Tisch.

»So!«, meinte er zufrieden und betrachtete sein Werk. »Die grüne Nuss ist Singapur. Hier, durch die Meerenge von Malakka, fährt fast die Hälfte aller Öltanker der Welt, um China und Japan und Korea mit Öl zu versorgen. Sie kommen von hier«, er legte eine weitere grüne Nuss weiter westlich auf den Tisch, »das ist die Straße von Hormus, also Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate, und bringen das Öl und andere Produkte nach Ostasien. Und sie müssen alle hier durch.« Er nahm eine Erdnuss, die einen Tanker darstellen sollte, und fuhr langsam die Route von der westlichen Wasabi Richtung Singapur und dann an dieser Wasabinuss vorbei Richtung China.

»Verstehen Sie? Alle Tanker und alle Containerschiffe müssen durch diese schmale Meerenge bei Singapur. Deswegen ist Singapur doch so reich und wichtig geworden. Aber nun stellen Sie sich vor, es gäbe hier ein Unglück!« Er zerquetschte mit seinen mächtigen Händen eine Nuss direkt vor Singapur; sehr anschaulich, dachte Cora bei sich.

»Ein Tankerunglück, sei es ein Unfall oder … ein Anschlag! Die Straße von Malakka ist an manchen Stellen gerade einmal zwei Kilometer breit. Wie soll Ostasien versorgt werden, wenn hier etwas passiert? Das ist für China ein extrem hohes Risiko, und deshalb planen sie Folgendes.«

Sorgfältig nahm er eine Handvoll Erdnüsse aus der Schale und legte eine kleine Spur ausgehend von China quer durch Myanmar an den Indischen Ozean. »Eine Straße, eine Erdöl- und Erdgaspipeline quer durch Myanmar! Das würde alle Probleme lösen, könnte China sein Gas und Öl doch direkt durch Myanmar beziehen und müsste sich nicht um die Straße von Malakka sorgen. So einfach ist das. Myanmar, das aus unserer Sicht so irrelevante unbekannte Land, steht plötzlich im Mittelpunkt einer geostrategischen Planung der Macht, die sich anschickt, die größte Weltmacht zu werden: China!«

Mayntz lehnte sich zurück und betrachtete stolz sein Werk. Der kleine Tisch war übersät mit Nüssen und Flecken, und was er als eine Detailkarte Südasiens sah, war in den Augen des Kellners, der sie schon länger misstrauisch beobachtet hatte, eine unnötige Schweinerei. Hatten diese Ausländer denn gar keine Manieren?

»Okay, ich verstehe …«, murmelte Cora. »Also, Myanmar ist strategisch wichtig für China. Und damit auch für Indien, das natürlich nicht zulassen kann, dass China zu mächtig wird. Also hat auch Indien strategische Interessen in Myanmar. Opium ist wichtig, sagten Sie. Das berühmte Goldene Dreieck, davon habe ich schon gehört. Thailand, Laos, Burma. Riesige Mohnplantagen, die die ganze Welt mit Opium versorgen. Afghanistan soll ja auch davon leben, da den Bauern kaum eine Alternative bleibt. Aber was hat es mit der Jade auf sich? Was ist daran so besonders?«

Mayntz’ Augen funkelten vor Freude, dass er sein Wissen ausbreiten durfte. Seine jahrelangen Erfahrungen in verschiedenen Ländern Asiens hatten dazu geführt, dass er zu vielen Themen ausführlich Auskunft geben konnte, von denen viele Nicht-Asiaten nichts verstanden. Leider wurde er viel zu selten gefragt.

»Ja«, sagte er gedehnt und nahm – sehr zum Missfallen des Kellners – schon wieder eine grüne Wasabinuss zur Hand. »Also, stellen Sie sich vor, dies sei ein Stück Jade. Nicht irgendeine Jade, sondern die beste, die reinste. Die gibt es nur hier, in Myanmar. Oben im Norden, da dürfen Sie nicht hin, das ist für Ausländer gesperrt. Riesige Jademinen, in denen unter unglaublichen Bedingungen Tausende schuften, um die Jade abzubauen. Alles fest in chinesischer Hand. Das Militär hält sich scheinbar raus und bekommt dafür seinen Anteil an den Gewinnen. Die großen Minen gehören den reichen Militärs, die hier in Rangun«, er deutete mit dem Kinn aus dem Fenster, »ihre Villen direkt am See haben. Das alles ist ein Milliardengeschäft. Der Großteil der Jade wird direkt über die chinesische Grenze nach Yunnan gebracht und dort dann weiterverarbeitet. Jade ist ein Glücksbringer, viele Chinesinnen tragen die Steine auf der nackten Haut. An allen möglichen und manchmal auch unmöglichen Körperstellen …« Er sah Coras erstaunten Blick und fügte rasch hinzu: »… hat mir, äh, meine Frau erzählt, natürlich …«

Sogar Ganesh, der sich bisher wie immer zurückgehalten hatte, musste lachen, als sie den verlegenen Blick Mayntz’ sahen, dessen Gesicht sich jetzt mit einer leichten Röte überzog. Asienfachmann, ja, offensichtlich.

»Ship me/somewheres/east of/Suez,/where the/best is/like the/worst, where there/aren’t no/Ten Com/mandments/an’ a/man can/raise a/thirst!«, rezitierte Mayntz plötzlich lauthals, sodass sich einige Gäste in der Bar zu ihnen umdrehten. Dazu hob er sein Glas und prostete Cora und Ganesh zu.

»Ja, der gute alte Rudyard Kipling. Jüngster Literaturnobelpreisträger aller Zeiten. Hier, in dieser Bar, hat er angeblich gesessen. Haben Sie mal seinen weltberühmten Roman Kim gelesen? Toller Spionageroman. Und natürlich das Dschungelbuch, Mogli, Balu der Bär, der Panther Bagheera und so … Es gibt sogar eine Spinnenart, die nach ihm benannt wurde, bagheera kiplingi! Nun, was ich sagen wollte, Kipling hat nicht nur getrunken, er fand die burmesischen Mädchen so wunderschön, dass er meinte, nach seinem Tod ein Burmese zu werden, mit einem mandeläugigen Mädchen natürlich. Deswegen hat er sein berühmtes Gedicht über Burma Mandalay genannt, das ist eine Stadt oben im Norden. Viele britische Offiziere, die hier stationiert waren, haben von der Schönheit burmesischer Mädchen geschwärmt. Haben Sie übrigens das Buch von Orwell gelesen?«

Stolz holte Cora das Buch, das Ganesh ihr geschenkt hatte, aus ihrem Rucksack. »Hier auf der Straße gekauft«, fügte sie hinzu. »Authentischer geht es wohl nicht. Ich werde es auf jeden Fall lesen! Aber«, fügte sie dann neugierig hinzu: »Also, diese Minen … Davon habe ich noch nie gehört. Wie muss ich mir das vorstellen? Kinderarbeit, Armut, Elend, so wie in den Kobaltminen im Kongo?«

»Das wollen Sie sich gar nicht vorstellen«, meinte Mayntz ruhig. »Das ist grauenvoll. Das ist schlimmste Sklavenarbeit, unmenschliche Zustände. Aber die Welt interessiert das auch nicht wirklich. Sogar die furchtbare Kinderarbeit in den Kobaltminen im Kongo verdrängt die Welt. Vor allem, wenn es um den neuen Hype E-Mobility geht. Da glaubt man, mit dem Kauf eines Elektrofahrzeugs etwas für die Umwelt getan zu haben, aber in Wirklichkeit, wenn man die Kinderarbeit in Afrika einrechnet, die Umweltschäden bei der Lithiumgewinnung in Südamerika oder Tibet, das Problem der Entsorgung der Batterien, schadet man der Umwelt mit einem alten Diesel wohl weniger. Aber wer weiß schon etwas über Jademinen in Myanmar? Na ja«, schloss er resigniert. »Als Spekulationsobjekt ist das alles natürlich interessant. Aktien von Unternehmen, die Lithium produzieren, können interessant werden, oder, wenn Sie eher an Wasserstoff glauben, investieren Sie besser dort. Und Jade ist auch ein Spekulationsobjekt geworden, sie erzielt fantastische Preise in China, und niemand denkt an die furchtbaren Umstände in den Minen. Es geht immer nur um Geld.«

Mayntz schüttelte frustriert den Kopf. Cora und Ganesh schwiegen betroffen. Nein, das interessierte wirklich niemanden, das stimmte, jeder sprach von Elektromobilität in Europa, gerade auch in Deutschland, aber eine echte Diskussion über die gesamte Wertschöpfungskette, von Anfang bis Ende, cradle to cradle sozusagen, blieb aus. Obwohl es jeder Ingenieur besser wusste. Von den Jademinen ganz zu schweigen, das war nun wirklich unbekannt, die meisten wussten ja kaum, wo Myanmar lag.

Mayntz winkte dem Kellner, der zögernd herbeikam und vorwurfsvoll die Tischplatte betrachtete. Ganz offensichtlich erschloss sich ihm die weltpolitische Relevanz der Wasabinuss Singapur in Verbindung mit der Erdnussspur von Hormus nach China nicht in ihrer vollen Tragweite.

Während Mayntz zahlte und ein großzügiges Trinkgeld hinzufügte, sagte er zu Cora und Ganesh: »So, genug davon. Ich schlage vor, Sie gehen zurück ins Hotel und ruhen sich aus, und heute Abend hole ich Sie ab. Feld, kommen Sie mit? Nein? Schade. Dann fahren wir zu der größten Attraktion der Stadt, einem der schönsten von Menschenhand überhaupt errichteten Bauwerke: die berühmte Shwedagon-Pagode! Wir müssen unbedingt zum Sonnenuntergang dort sein, ein unvergessliches Erlebnis. Ich habe schon viel gesehen, aber abgesehen vom Taj Mahal in Indien gibt es nichts vergleichbar Schönes auf der Welt! Der indische Nobelpreisträger Tagore hat das Taj Mahal eine Träne auf der Wange der Zeit genannt. Waren Sie mal da?«

Cora und Ganesh zuckten gleichzeitig zusammen, was ihr belesener Gesprächspartner aufmerksam registrierte. Sie nickten nur und erhoben sich. Dass das wunderschöne Taj Mahal sie nicht nur zusammengeführt, sondern ihnen beiden beinahe den Tod gebracht hatte, behielten sie lieber für sich.

WASHINGTON, USA

Im Oval Office hatten sich fünf Personen versammelt, und keiner von ihnen sagte ein Wort. Nervös schauten sie auf ihre Schuhe oder blätterten in Unterlagen, die mit Sicherheit nichts enthielten, was nicht ohnehin alle wussten. Als die Tür aufging und der Präsident mit großen, raumgreifenden Schritte das Zentrum amerikanischer Macht betrat, sprangen alle von dem Sofa auf, auf welchem sie sich niedergelassen hatten. POTUS, wie der President of the United States meist bezeichnet wurde, nickte allen kurz zu und verschränkte die Arme. Seine bullige Figur und der grimmige Gesichtsausdruck verhießen nichts Gutes. Sein Jackett hatte er ausgezogen, die Ärmel hochgekrempelt. Ein schlechtes Zeichen, wie alle Anwesenden wussten.

»Update, bitte. Warum ist mein Außenminister Sean McKinley gestorben? Und keine Spekulationen, nur Fakten!«