9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

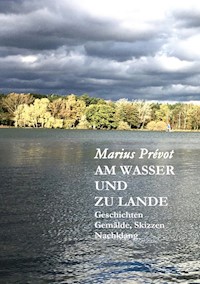

Eine umfangreiche Reihe einzelner Geschichten, ergänzt durch einen reichhaltigen Anhang an ausgewählten Skizzen und Bildern des Autors, sowie bemerkenswerten Erinnerungsstücken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Marius Prévot ist der Künstlername von Jürgen Probst, geboren 1942 in Fürth/Bayern und lebt heute vorwiegend in Franken.

Nach fächerübergreifenden Studien an Hochschulen und Universitäten mit Abschlüssen und Promotion, mehrjähriger Tätigkeit in Industrie und Consulting, widmet er sich seit den 1990er Jahren dem Schreiben vorwiegend spannender Romane für ein literaturverwöhntes Publikum.

Nach den bisher erschienenen fünf Romanen, den großen Erfolgen von Noch einmal Paris und der Neufassung von Himbeerpalast (2021), Ferne Tage in Franken (2015), Eine Straße in Franken (2010) und Riesenrad (2002), erscheint nun die Fortsetzung von Fische, nichts als Fische (2003), ein Erzählband mit einem Anhang ausgewählter Werke des Autors sowie einem sehr persönlichen, faszinierend üppigen „Nachklang“.

Marius Prévot

AM WASSER UND ZU LANDE

Geschichten

Gemälde, Skizzen

Nachklang

© 2022 Marius Prévot

ISBN gebundene Ausgabe:

978-3-347-57425-0

ISBN Taschenbuch:

978-3-347-57424-3

ISBN e-Book:

978-3-347-57426-7

Umschlagmotiv: See in Erlangen

Layout und Gestaltung: Marius Prévot

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auf-trag des Autors, zu erreichen unter:

tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.

Inhalt

Vorwort

Geschichten Teil I

Erst einmal hängengeblieben

Fische, nichts als Fische

Auch eine Art Liebe

Herbst. Ich erinnere mich noch, wie …

Fliegen möcht‘ er

Betreten der Eisfläche verboten!

Am Überlauf

Doch noch Fasching

Kunstflieger

Noch einmal: Auch eine Art Liebe

Gerda kommt!

Concerto d’amore

Wassersucht

Frühling. Ich erinnere mich noch, wie …

Interview mit einem Schwan

Klassik am See

Sommer. Ich erinnere mich noch, wie …

Am Ende zurück zum Anfang

Geschichten Teil II

Judith

Geigenspiel

Spiegelungen

Fisch mit Soße

Die andere Seite des Hauses

Flugversuche, später

Edwins Geburtstag

Wirklichkeiten

Die Lesung. Warten auf den großen Knall

Mysterium

Paris, Jardin des Plantes

Blumenpflücken während der Fahrt verboten

Der Verdacht I

Katzenfreie Zone

Der Verdacht II

Literaturnacht

Gemälde, Skizzen

Anmerkungen zu Literatur und Malerei

Originale

Nachklang

Erinnerungsstücke

Vorwort

Die Begegnung von Literatur und Malerei.

Spätestens in seinem letzten Roman »Noch einmal Paris« wusste Marius Prévot um die treibende Kraft, verschiedene Künste miteinander in Beziehung zu setzen und ihre wachsenden ästhetischen Möglichkeiten auszureizen. Es ist vor allem die Literatur, und es sind die Schriftsteller, die sich schon in früheren Zeiten dafür begeisterten. Das begann in Paris mit den Dichtern Rimbaud, Verlaine und Mallarmé im Café Les Deux Magots und setzt sich im frühen zwanzigsten Jahrhundert mit Guillaume Apollinaire und dem Kreis der Surrealisten im Café de Flore fort. Längst mischten sich die Künstler wie Picasso, Giacometti und Zadkine, in die zunächst literarisch und von Theaterleuten geprägten Kreise.

Es ist diese Begegnung beider Kunstrichtungen, die Prévot mit diesem Buch gegen Ende seiner Schaffens-periode in Erinnerung ruft.

Literatur und Malerei ziehen sich gegenseitig abwechselnd wie ein roter Faden durch sein Leben und Schaffen, begegnen sich in vielfältiger Weise. Malerei entsteht im Kopf, schlägt sich nieder in Worten, kehrt wieder, sichtbar, begreifbar in Pinselstrichen und Schrift-zeichen, fein und grob, farbig und bunt wie seine Literatur; das Schöpferische kennt keine Grenzen, Phantasmagorie wird sichtbar, erlebbar, zugänglich für andere.

Es ist das aus vielen Reisen und Eindrücken, auch das dem Bodenständigen entsprungene Denken und Arbeiten, das dieses letzte Buch offenbart, weil es ihn sein Leben lang in vielfältiger Weise berührt, begleitet und geprägt hat. Seine Fantasie mitunter grenzenlos; der Geist frei. Wie gut, lebt man in einem gesellschaftlichen und politischen System, das im Leben eine derartige Denkweise weitgehend zulässt.

Der besondere Blick auf Dinge und Menschen, und stets die Suche nach einer Antwort auf die Frage, was sich hinter dem nur Sichtbaren verbirgt: Sehen, was andere nicht sehen. Bewusst erleben, was andere nicht erleben.

Er gewährt damit einen Blick in seine Welt, wie er die Dinge gesehen hat und jetzt sieht, sie einordnet in dem sich verstärkenden Bewusstsein des Älterwerdens.

In seinem letzten Roman offenbart er, »dass er stets ein Suchender war und bleiben wird, bis zu seinem Ende, das zugleich ein Anfang sein wird. Irgendwie.«

Das Mysterium, das Nichtbegreifbare wird zur Obses-sion, weil die Unsicherheit ihres Wahrheitsgehaltes und der damit verbundenen Hoffnung lediglich eine spannungsvolle Erwartung zulässt.

Geschichten Teil I

Why should the things I can’t remember tell the things I can’t forget.

Tom Waits, amerikanischer Sänger und Songwriter

Erst einmal hängengeblieben

Wäre dies ein Film, zeigte die erste Einstellung eine, durch ein Waldgebiet führende, enge Straße. Zu beiden Seiten zurückgesetzt, fast versteckt zwischen hohen Föhren, Einfamilienhäuser, in Parkbuchten Fahrzeuge, die Kennzeichen zu undeutlich, zu schnell die Kameraführung, um den Ort zu erkennen. Überall könnte dies sein, wo auf Sandböden Föhren verzweifelt dem Wind trotzen. Zur Linken ein neu erbautes, gelbes Haus mit eigenwillig, schräg abgeschnittenem, ziegelrotem Dach, eine junge, schlanke, rothaarige Frau, die, den gelben Gartenschlauch in der Hand, den frisch angelegten Steingarten gießt. Sie schaut in die Kamera. Gegenüber ein älteres Haus, weiß verputzt, mit braunem, weit herunter gezogenem Dach. Ein Haus mit braunen Sprossenfenstern im Erker an der Hausecke, bis zum Boden reichende Terrassentüren. Föhren beschatten den gepflegten Rasen um das

Haus. Kein Zaun, nur Büsche umrahmen das Grundstück. Scharfe Schattenkonturen der Bäume und der gegenüberliegenden Dächer durch die bereits tiefstehende Septembersonne. Es ist Nach-mittag. Davor, in einer grob geschotterten Parkbucht ein alter, smaragdgrüner Volvo, Baujahr 1994, mit offener Ladeklappe, vollgeladen mit Umzugskartons. Schräg gegenüber, getrennt durch einen Fußweg, der verglaste Giebel eines größeren, modernen Einfamilienhauses. Etwas Beschwingtes und Heiteres, ein erleichtertes Aufatmen liegt nach den heißen Sommertagen in der Luft. Und doch kündigt sich mit den ersten am Boden tanzenden gelben Blättern bereits ein Hauch von Vergänglichkeit an. Aus dem offenen Fenster der verglasten Giebelspitze klingt aufreizend schön der erste Satz des Klavierkonzerts Nr. 1 d-Moll von Bach. Es ist keine Sünde deine Haut ausziehen und in deinen Knochen zu tanzen, fällt mir in meinem momentanen Übermut ein; ein sperriger Songtext des Amerikaners Tom Waits, der mich einige Tage zuvor in einer Theateraufführung in der Nachbarstadt beeindruckt hat. Eine dunkelhaarige, schlanke Frau schneidet verblühte Blumen im Garten. Zusammengestellte Gartenstühle und leere Blumentöpfe verbreiten herbstliche Aufbruchstimmung. Spätsommerliches oder frühherbstliches Chaos, bevor alles für den Winter verstaut wird. Neugierige Laufenten bewegen sich hintereinander, und aufrecht wie Pinguine, laut quakend auf die Kamera zu. Der heiße Sommer ist zu Ende. Endlich!

Schnitt

auf das Zimmer im Giebel. Ein Mann im Pullover, gepflegter, schon etwas ergrauter Anfangsfünfziger, sportlich-schlanker Typ sitzt am Schreibtisch und dürfte gerade die Post der vergangenen Woche erledigen. Er wird jetzt ins Bild gerückt. Die Einkäufe habe er zusam-men mit seiner Frau heute Morgen in der sieben Kilo-meter entfernten Stadt erledigt. Wie jeden Samstag, erzählt er am Telefon. Deshalb steht auch der blaue Mercedes wieder im Carport neben dem alten bor-deauxroten VW-Variant seiner Frau. Von seinem Schreibtisch aus hat er einen guten Überblick auf das Haus gegenüber. Schon wieder ein neuer Mieter, dürfte es ihm durch den Kopf gehen. Er beobachtet einen nicht mehr jungen Mann, der mit einer gutaussehenden, zierlichen Frau den Volvo auslädt, Kartons durch die Terrassentür in die leere Wohnung schleppt. Das gelbe Haus gegenüber, der Volvo, die Föhren, der Blick zur anderen Seite auf das Wasser, das Geschnatter der Enten; man könnte meinen, die Ferien gerade in Schweden zu verbringen. Bach. Es muss nicht Bach sein. Er steht auf und wechselt in seiner am Fenster stehenden Stereoanlage die CD.

Schnitt

zurück auf den mit roten Platten belegten Fußweg zwischen den Grundstücken. Zwei joggende Frauen kommen entgegen, schauen in die Kamera. Schon ist am Ende des Weges, neben dem braunen Bootshaus, der Eingang zum Segelverein zu erkennen. Griegs Peer Gynt Suite aus dem offenen Giebelfenster untermalt nun den Film. Die schwerelose Heiterkeit im Film weicht der nordischen Schwermut des Herbstes. Knochen werden steif, tanzen nicht mehr. Um bei Tom Waits zu bleiben: Die Haut kann wieder angezogen werden. Weiße Boote sind zu erkennen. Segelmasten ragen, lange Schatten auf den Uferweg werfend, in den blauen, klaren Septemberhimmel. Zwischen hohen Ulmen weiße, im Wind sich blähende Segel draußen auf dem gekräuselten Wasser des Sees. Ein leichter Wind, der in der Badebucht die Oberfläche des Wassers spannt. Die letzte Einstellung zeigt den Bootssteg, einen dort im Wasser schaukelnden Tretboot-Schwan, der alle anderen Boote überragt, die Schwäne verschreckt. (Später werde ich einmal hören, dass es auch schon Schwäne gegeben hat, die sich in ihn oder in sie verliebt haben.) Mütter auf der Liegewiese packen ihre Sachen, trotzig schreiende Kinder werden eingefangen. Über der Umkleidekabine hängt das kleine, gelbe Oberteil eines Bikinis, nackte Füße schauen unten heraus. Wassertropfen laufen an dünnen Mädchenbeinen herab. Wäre dies ein Film, käme jetzt eine

Abblende

Auf der schwarzen Leinwand würde in weißen Lettern stehen:

FORTSETZUNG FOLGT!

Ich bin eine Erklärung schuldig: Es ist mein eigener Umzug in diese Oase der Ruhe in unmittelbarer Nähe eines Sees, der eigentlich ein Weiher ist. Die geläufige Vorstellung von einem Weiher veranlasst mich jedoch, bei der Größe und der überregionalen Bedeutung des Gewässers von einem See zu sprechen. Die Veranstalter des ersten Seekonzertes, des Classic Open-Air in diesem Jahr, hatten dies wohl ebenso gesehen. Den Umzug hierher sehe ich als Zwischenstation auf dem Weg vom Süden nach dem äußersten Norden der Republik. Ich suche die Ruhe (und vor allem das Wasser), um endlich mein Buch am Ort des Geschehens fertig zu schreiben, das, längst begonnen, von den Wirrnissen des Alltags verdrängt wurde, dessen Handlung im Kopf durcheinandergeriet, vielleicht auch schon verloren ging. So bin ich hier erst mal ›hängen geblieben‹, um mich selbst, und auch die Handlung meines Buches wiederzufinden.

Fische, nichts als Fische

Ein trüber Montagmorgen mitten im November. Die ganze Nacht hat der Regen auf das Fensterbrett getrommelt. Glitschige, langgestreckte Körper mit langen Köpfen und flachen, entenschnabelförmigen Schnauzen jagten meine, vom braun in blau und dunkelgrün wechselnde, beschuppte Behäbigkeit durch die Nacht. Ich vernahm den langanhaltenden Regen über mir, wohltuend – Leben, Freiheit versprechend. Der Regen hörte auf. Mit einem Mal war alles anders. Nie habe ich gedacht, dass wir so viele sind. Wir rückten angstvoll zusammen und aus stolzen Jägern wurden Gejagte. Es war eine lange, qualvolle Nacht und mein Fischleben dauerte nicht einmal bis zum Morgengrauen.

Dann war ich aufgewacht.

Zwei Wochen zuvor hat man begonnen die ersten Bretter aus dem Mönch des kleinen Bischofsweihers zu nehmen. Das abziehende Wasser legte nach und nach die Uferbefestigung aus schwarzen, verwitterten Sandstein-quadern frei, später den Schilfgürtel entlang dem Ufer. Und auch die während der vergangenen Wochen so zahlreich ins Wasser geplitschten Eicheln bedecken nun zusammen mit den Blättern als braune Schicht den graugrün bemoosten und inzwischen trockenen Sandboden. Nach und nach rücken schlammbraune Sandbänke den Futterplatz der Enten und Möwen in die Mitte des Weihers. Die Schwäne ahnen, was sie erwartet, und ziehen zum großen Bischofsweiher ab.

Bald zeigt sich, wie unterschiedlich flach das Bett des Bischofsweihers ist: Kleine Kolke, sich wie stille Seen ausbreitend, in denen sich Möwen und Enten um die Beute streiten, Rinnsale, die breiter werdend dem Mönch zustreben, miniaturisierten Abbildern großer Ströme in Atlanten ähnlich, die sich in die Weltmeere ergießen. Noch ist von den Fischen nichts zu sehen. Fast nichts zu sehen, nur hie und da das Spritzen des Wassers, konzentrische, in der Sonne glitzernde Ringe auf der ansonst ruhigen Oberfläche hinterlassend, als habe jemand einen Stein ins Wasser geworfen. Aber es ist stets das Schnalzen eines glatten, elegant sich bewegenden Körpers. Und jedes Mal derselbe Ehrgeiz, endlich den übermütigen Wasserbewohner mit eigenen Augen zu sehen. Doch wiederum dasselbe Unvermögen, die Richtung zu erraten – was letztlich bleibt, sind nur wieder auf der ruhigen Wasserfläche auseinanderstrebende Ringe, an einer anderen als der angenommenen Stelle. Noch ist nichts zu erahnen von dem ungleichen Kampf der Fische, den sie um ihr Leben führen werden.

Je näher der Tag des Abfischens rückt, umso inten-siver betreibt man die Vorbereitungen. Schon kann man den Abschnitt des Ufers ausmachen, von dem aus die Arbeiten erfolgen werden: Laub wird entfernt, dort wo das Ufer frei und flach genug ist, um das Bett des Teiches auf kürzestem Wege von den unmittelbar daneben sich kreuzenden Wald- und Feldwegen aus mit Zugmaschine und Anhänger zu befahren. Und gleich daneben der auf knapp dreißig Metern in ein Betonbett gezwängte Lauf des Röttenbachs, der den kleinen Bischofsweiher an seiner Nordseite nach diesem trockenen Sommer nicht gerade munter gurgelnd begleitet. Ihn staute man einen Tag vor dem großen Ereignis auf, belegte ihn mit einer ›Aufstellung‹ über dem schmalen Betonbett, einem Holzgestell, an dem abschnittsweise tief in den Bach reichende Netze befestigt wurden, durch die das frische Wasser des Röttenbachs nun mit Hilfe eines ausgeklügelten Rohrsystems kontrolliert strömen kann. Würde man sich nur am Verhalten der Möwen orientieren, wäre der Wasserstand des Bischofsweihers leicht auszumachen: Es ist nur noch ein jämmerliches, kaum fließendes, schwarzes Rinnsal, von dem sich ihr aufgeregt flügelschlagendes Weiß abhebt. Dazwischen drei unscheinbare Blässhühner mit schwarzen Federhauben, die sich von dem, was sich ankündigt, nicht beeindrucken lassen. Es ist zu diesem Zeitpunkt nicht ersichtlich, woher die Unruhe an der Wasseroberfläche rührt; von der Aufgeregtheit und der Fressgier der Möwen oder dem Kampf, der inzwischen auf engstem Raum vereinten Fische. Schon sind im flacheren, oberen Teil des Rinnsals, sich noch träge bewegend und die Todesnähe bereits ahnend, die ersten braunen Rü-ckenflossen wie Kiele kleiner gekenterter Boote im schwarzen Wasser auszumachen.

Jener Montagmorgen, an dem das Abfischen in den frühen Morgenstunden beginnt, ist, aus der Ferne betrachtet, ein Tag wie jeder andere. Der Regen hat aufgehört, die Luft ist nasskalt. Hellere und dunklere Wolken wechseln sich rasch am Himmel ab, wie es der Wetterbericht im Morgenradio vorhersagte. Ein kalter, unangenehmer Wind kommt auf. Trockene Blätter rauschen wie Sand, der ausgeschüttet wird. Zwischendurch zeigt sich ein kleiner blauer Fleck am Himmel und gibt zu vorsichtiger Hoffnung auf einen sonnigen und vor allem wärmeren Tag Anlass. Aber es soll ein Novembertag bleiben. Und es ist still, wie an jedem anderen Wochentag in dieser Jahreszeit, wenn keine Urlauber oder Wanderer mit Kind und Kegel, Pferdewagen und kläffenden Hunden in Heerscharen unterwegs sind. Auffallend ist der intensive Geruch nach Wasser, der in der Luft liegt, wie ich ihn von der Nordsee her kenne, wenn bei Ebbe das Watt trockenfällt und an manchen Stellen der schwarze Schlick frei liegt. Und ebenfalls, wie an der Nordseeküste, das Gezänk der Möwen, die zwischendurch in einem großen Kreis über den Bischofsweiher hinwegziehen und sich in sicherer Entfernung wieder hinter den Absperrgittern draußen im oberen, zunehmend flachen Teil des Rinnsals niederlassen.

Aber ihr Gezänk bleibt.

Und doch ist trotz der Stille vieles anders: Die Ansammlung von Personenwagen zu beiden Seiten des Feldweges und auch der Waldwege, die zum Weiher führen, die Zugmaschinen und Anhänger, die vielen Plastikbottiche, die überall herumstehen und mit Na-men versehen sind. Und natürlich die vielen Menschen. Die meisten im gelben oder grünen Gummianzug. Menschen, die unten neben dem Mönch im Wasser stehen und das lange Netz mit den kleinen roten Schwimmkörpern mit nackten Händen fassen und solche mit Keschern (die Alten nennen dies bezeichnenderweise ›Fischhammer‹), Menschen am Sortiertisch unmittelbar daneben, Menschen hundert Meter entfernt am Ufer, dort wo der aufgestaute und inzwischen munter dahinfließende Röttenbach, in seinem Betonbett auf die Zwischenlagerung des Fanges wartet. Noch ist es ruhig. Alle warten. Die einen darauf, dass der erste Traktor mit dem Anhänger von drüben kommt und die Fischer die kostbare Fracht aus den weißen Bottichen über eine bereitliegende Rutsche in eines der Netze der Aufstellung gleiten lassen. Oder jene, unmittelbar daneben am Sortiertisch wartenden, denen die Bottiche mit den kleinen Fischen, den Rotaugen, Weißfischen und kleinen Barschen vorbehalten sind. Einige warten gespannt auf die ersten Händler, die mit großen weißen und verschließbaren Containern und Sauerstoffgeräten kommen werden. Als hätte sie jemand vor langer Zeit vergessen, steht da noch eine alte Waage auf dem nackten Waldboden. Ein Exemplar, das mir noch aus meiner Ferienzeit bei Verwandten in einer Apfelmostkelterei in Bamberg bekannt ist und mit der man später Kartoffelsäcke wog. Nur ein einziges Gewicht steht auf der einen Seite der Waage. Etwas abseits wartet eine kleine, ältere Frau, die ›Chefin‹, wie ich später höre. Sie verfügt, sieht man von den Fischen ab, über etwas sehr Wichtiges. Sie hat ein kleines rotes Notizbuch bei sich, in dem sie alles aufzeichnet: Die Menge der abgewogenen Fische und an wen sie abgegeben werden. Und sie führt minutiös Buch über die von jedem Einzelnen gearbeiteten Stunden. Oben am Ufer beim Mönch stehen die Alten, die das Geschehen mit großer Anteilnahme, manche auch mit Wehmut verfolgen und die Jungen bewundern, die ihnen diese Knochenarbeit nun abnehmen.

Bereits am frühen Morgen hat man im oberen Ende des Rinnsals den Wasserlauf mit vier Absperrgittern für die Fische blockiert, etwa fünfzig Meter vom Mönch entfernt, in dem das Wasser des Bischofsweihers nun stetig abfließt. In den Jahren zuvor war es viel weiter draußen, erzählen die Alten. Dementsprechend mühsam war es für jene, die mit dem Netz die Fische einholten. Hinter der Absperrung hat sich der riesige, die kleinen Fische bedrohende Schwarm aufgeregt flatternder Möwen niedergelassen. Und die drei grauen, so harmlos sich gebenden Blässhühner mit schwarzer Haube, als müssten sie Trauerarbeit für ihre Mitbe-wohner leisten. Allen scheint das alljährlich wiederkehrende Ritual geläufig. Plötzlich erhebt sich der Möwenschwarm wie eine Staffel von Kampfjets, fliegt im Tiefflug über den trockenen Grund des Weihers weit weg vom Geschehen, steigt am fernen Ende über dem Schilfgürtel unvermittelt steil nach oben in den herabhängenden grauen Himmel, und kehrt in einer riesigen Schleife laut kreischend wieder zum Ausgangsort zurück.

Kein lautes Wort ist zu hören. Kein Befehl eines Anführers, der die Stille stört. Es ist diese stillschweigende Übereinkunft zwischen den sieben jungen Männern, ihr aufeinander abgestimmtes Handeln, das die Alten oben am Ufer neidlos anerkennen. Lautlos nehmen die Sieben mit den Gummianzügen das lange Netz mit den kleinen roten Schwimmkörpern auf, Anfang und Ende jeweils an einer Holzstange hochhaltend. In einer Reihe hintereinander stapfen sie auf der rechten Seite des Rinnsals durch schwarzes Wasser und den tiefer werdenden Schlamm der Absperrung entgegen. Mühsam spannen sie draußen das Netz über die ganze Breite des verbliebenen Rinnsals, richten auf beiden Seite die Stöcke aus, wechseln ihre Position, so dass die Männer nun zu beiden Seiten das Netz mit ihren starken Armen langsam in Richtung Mönch und dabei immer enger ziehen können. Das Netz dehnt sich in die Länge wie ein riesiger mit Wasser gefüllter Schlauch, in dessen Maschen sich die Fische verlieren oder in ihnen hängen bleiben und ihnen keinen Ausweg mehr lassen. Schon ist an der Wasseroberfläche die zunehmende Panik zu erkennen, Flossen schlagen ins Wasser, spritzen schwarzbraunen Schlamm in die Gesichter der Fischer, die jetzt das Netz mit festem Griff immer enger ziehen, während sie sich langsam und stetig mit schweren Schritten durch den tiefer werdenden Schlamm nach vorne bewegen. Am trockenen Ufer neben dem Mönch werden sie ihre wild um sich schlagende Fracht den dort auf sie wartenden Männern mit den Keschern überlassen.

Und dann, in meiner Vorstellung, ganz unvermittelt, nicht einmal überraschend, bei dem, was sich vor mei-nen Augen abspielt, jene fragwürdigen Exponate bildender Kunst in sozialistischen Staaten: heroische, muskulöse Männer – Arbeiter oder Bauern natürlich – die mit ihrer ganzen Manneskraft und verbissenen Begeisterung an einem Strang ziehen, um die Planziele für den bevorstehenden Parteitag zu erreichen. Nein, nein, es wäre ungerecht, geht es mir durch den Kopf. Es entspräche bei unvoreingenommener Betrachtung nicht der Wahrheit! So beruhigend anders der körperliche Einsatz der Männer hier: unspektakulär und unideologisch, einer natürlichen Begeisterung folgend für ein jährlich wiederkehrendes Ereignis und einen zugleich festen Bestandteil des Jahresablaufs wie das Schlagen und Aufstellen des Kärwabaumes.

Da steht auch schon über mir am Ufer der selbsternannte Chronist mit Stativ und Kamera. Mir ist nicht bekannt, ob ihm in diesem Augenblick die gleichen Gedanken durch den Kopf gehen wie mir. Ich bräuchte ihn nur zu fragen, aber ich ziehe es vor, mich dem mir gebotenen Schauspiel zu widmen. Wenn ja, würde der Chronist gut daran tun, sich hinunter zu den Männern am Sortiertisch zu begeben, wo er, wie die anderen, von den im Todeskampf um sich schlagenden Fischen mit schwarzbraunem Schlamm bespritzt werden würde. Er sähe dann auch aus wie die Männer, über die sich jene oben am Ufer Stehenden zunächst lustig machten und meinten die da drunten hätten die Masern. Aber die Masern sind schnell überwunden: Schau meint ein klei-ner Bub stolz, jetzt schaut auch mein Papa aus wie ein Neger.

Bereits weiter draußen zeichnet sich ab, dass es unter den Fischen schlaue und draufgängerische gibt. Sie bringen sich rechtzeitig in Sicherheit, vergraben sich im Schlamm, um dem Netz zu entgehen. Immer mehr solcher aus dem Wasser ragender Rückenflossen tummeln sich nun wieder vor der Absperrung, werden aufgeregter, je mehr der Wasserspiegel absinkt und ihren Lebensraum einengt. Aber auch auf der Seite des Röttenbachs wird das verbliebene Wasser unruhiger. Viele der im Netz eingekreisten Fische spüren die Gefahr der Todesnähe und bringen sich dorthin in Sicherheit. Über ein dickes Rohr hat man zuvor einen Zufluss von frischem Wasser geschaffen, in dem sich die Fische nun tummeln können, nicht ahnend, dass auch dies sich später als Falle erweisen wird.

Alles geschieht mit beeindruckender Behändigkeit, ohne jegliche Hektik, um das Leben der Fische zu schonen. Unaufhörlich stoßen die Kescher in den vor ihnen im Netz zappelnden Berg von Fischen. Wild um sich schlagend werden sie von starken Armen auf den Sortiertisch gehoben, von flinken Händen nach Art und Größe sortiert in die bereitstehenden, mit frischem Wasser aus dem Röttenbach gefüllten Behälter geschoben: Prachtexemplare von Karpfen mit weit sich öffnendem Maul und weit aufklappenden Kiemenflügeln, sich windende und um sich schlagende Zander und Schleien und in ihrem Stolz verletzte Hechte. Die kleinen Weißfische, die Barsche, die Rotaugen fallen ihrer Bedeutungslosigkeit zum Opfer und rutschen durch den Lattenrost in den davorstehenden und mit Wasser gefüllten weißen Plastikbehälter. An jenem Morgen bleibt der Sortiertisch nur so lange leer, wie die Männer benötigen, um draußen das Netz von neuem zu füllen. Zuerst im verbliebenen Wasser des immer flacher werdenden Rinnsals, dann auf der anderen Seite, wo der Zulauf des sprudelnden Röttenbach Wassers den Fischen die letzte Überlebensmöglichkeit bietet. Und immer wieder sind Nachfischer unterwegs. Männer mit einem Bottich, den sie, wo es noch eine Zeitlang möglich ist, wie draußen bei der Absperrung, auf dem Wasser vor sich hertreiben lassen und die mit ihren Keschern nach versteckten Fischen suchen. Und immer derselbe alte Mann mit schlammverkrustetem Gesicht, der vor dem Gitter des Mönchs steht und mit seinem Kescher mit stoischer Ruhe aus dem ablaufenden Wasser die Schlauesten unter den wild im Schlamm um sich schlagenden Schlauen holt: Alle Arten von Fisch, große und kleine, dicke, behäbige, und schlanke, gefräßige Räuber, alle, die glau-ben, der Jagd entgangen zu sein, landen in seinem weißen Bottich.

Zuweilen springt ein Karpfen oder Hecht aus dem Kescher oder vom Sortiertisch und zappelt mit weit geöffnetem Maul und aufgeregt schlagenden Kiemenflügeln auf dem glitschigen Boden zwischen den Stiefeln der Männer. Dann fasst einer von ihnen nach und wirft ihn zu seinen Artgenossen. Kein Fisch soll verloren gehen.

Inzwischen wird die erste Fuhre vorbereitet. Ein Traktor mit Anhänger fährt unterhalb des Ufers längsseits zum Sortiertisch. Die Fische werden von den gro-ßen Behältern mit Keschern in die weißen kleineren Behälter umgefüllt und von zwei Männern auf den Wagen gehoben. Ein weiterer Wagen steht schon bereit, während der erste, voll beladen, auf dem Weg nach drüben ist, um seine kostbare Fracht über eine Rutsche in die vorbereiteten Netze der Aufstellung im Röttenbach gleiten zu lassen, wo sie mit frischem, fließendem Wasser versorgt werden. Zwischendurch kommt einer der Alten und hebt die Netze an, damit die unten schwimmenden Fische mehr Sauerstoff bekommen und entlastet werden.

Ich gehe hinüber zu den anderen. Zu jenen Alten, die mit Genugtuung, die sich füllenden Netze im Röttenbach betrachten. Alle sind sie mit List zu Gefangenen geworden: die Karpfen und Hechte, die Zander und Schleien, alle schön getrennt voneinander warten sie auf verschiedene Händler. Nur die Hechte können weiter-hin auf ihr räuberisches Hechttum vertrauen. Sie sind noch zu klein. Ihnen werden die aussortierten kleinen Fische noch eine Zeitlang als Nahrung dienen. Erst dann stelle ich mir mit knurrendem Magen vor, ließe sich aus ihnen ein gespickter Hecht, gebraten mit Salzkartoffeln oder eine mit Brät gefüllte Variante zubereiten. Bis dahin werde ich einem im Butterschmalz gebackenen Karpfen oder einem im Ei Mantel mit Salbei gebratenen Zander den Vorzug geben.

Gegen neun Uhr rollt langsam der erste Lastwagen eines Händlers an. Alte Bekannte treffen sich oben am Ufer wieder. Die erste Begutachtung des Fangs. Die Menge? Genaues könne man erst sagen, wenn alles zusammengezählt werde. Immer komme es darauf an, was unter dem Strich steht. Ja, man sei zufrieden … irgendwo zwischen zwei- und dreihundert Zentnern werden es wohl sein … mehr als im Vorjahr. Wenn nur die gefräßigen Graureiher nicht wären … man habe sich damit abgefunden … die sind schlau … zu schlau … man kommt ihnen nicht bei. Man lächelt vieldeutig. Und in dem einen Monat, in dem man sie abschießen darf, verstecken sie sich. Ja, keiner kommt ihnen bei, bestätigt ein anderer. Einmal habe er auf einen geschossen, aber ihn nie gefunden, gibt der Alte zu. Aber man sei trotzdem zufrieden. Gewandter, umgänglicher der Händler. Und immer einen guten Spruch auf den Lippen. Es ist eine Gratwanderung zwischen geschäftsfördernder

Leutseligkeit und allzu großer Aufdringlichkeit, mit der man den anderen verprellen könnte. Solche Art von Geschäften sind langfristig angelegt und betreibt man sie sensibel und weitsichtig, können sie Generationen überdauern. Da schlägt der Händler schon mal im Beisein des Vaters dem Sohn anerkennend auf die Schulter und sagt ihm, was für ein toller Bursche dieser sei und wie man sich auf die zukünftige Zusammenarbeit freue. Er sagt es laut und lacht, damit es alle hören.

Generationen übergreifend auch der Fischfang an sich. Der kleine Bub mit dem Kescher und dem großen schweren Karpfen, wie er ihn stolz vom Mönch herüberträgt, um ihn seinem sich mit dem Händler unterhaltenden Großvater zu zeigen. Der Großvater winkt ihn zu sich. Der Enkel will, dass er zu ihm kommt. Er kann nicht mehr. Der Fisch ist zu schwer, liegt wie leblos im Netz. Aber hergeben will er ihn auch nicht. Nein, nein, er gehört mir, ich will ihn behalten, ruft er dem Großvater trotzig entgegen. Aber es geht nicht. Der verdreht doch schon die Augen, meint der Großvater und der wirft ihn schließlich zu den anderen ins Wasser, beobachtet ihn noch eine Weile. Der

Karpfen taumelt noch ein wenig und gesellt sich zu den anderen. Von da an weiß ich, wie zäh ein Karpfenleben ist.

Und da ist noch die Schulklasse. Zwei gestresste Lehrerinnen mit den kleinen, neugierigen Kindern der Grundschule. Noch nie haben diese so viele lebende (!) Fische auf einmal gesehen. Und immer die Angst der Lehrerinnen, einige der ihnen Anvertrauten könnten ausbüxen, in den offenen Schacht danebenfallen, in dem das sprudelnde Wasser des Röttenbachs auf die angren-zenden Weiher verteilt wird oder vom Bach selbst unbemerkt weggespült werden, oder unter die Räder eines der vorbeifahrenden mit Fischen beladenen Wagen geraten.

Da ist auch wieder der ältere, weißhaarige Mann von vorhin, der selbsternannte Chronist, und, wie er zugibt, nur zur eigenen Erbauung, der mit seinem digitalen Auge und einem Stativ allem zu Leibe rückt, was sich bewegt, der den Buben und auch den Karpfen im Kescher und bestimmt auch alle Kinder und die beiden jungen Lehrerinnen in seinen kleinen Digitalkasten pixelte, für den sich sogar die Neger unter den Fischern vor dem von Fischen überschwappenden Sortiertisch umarmten und ihm mit ihren weißen Zähnen für das Familienalbum (des Chronisten?) entgegenlächelten. Der kennt jetzt jeden einzelnen Karpfen, unkt einer, als sie ihn mit dem Stativ unterm Arm vorbeistolzieren sehen.

Schon beginnen die Männer die weißen Container auf dem offenen Lastwagen des Händlers zu befüllen. Drei, vier Kescher voll zappelnder und um sich schlagender Karpfen, als wäre es die letzte Gelegenheit zu entkommen, füllen einen der weißen Bottiche auf der Waage. Sobald der Zentner erreicht, schnellt das Gewicht hoch, zustimmendes kurzes Nicken der danebenstehenden ›Chefin‹ mit dem Notizbuch, das sie kurz aufschlägt und den Zentner vermerkt, anschließend Umfüllen des Bottichs auf zwei davorstehende zu gleichen Teilen, die man auf die Ladefläche hebt und deren Inhalt über eine kleine Rutsche in die Container entlässt. Schon ist der nächste Zentner abgewogen, während drüben am Mönch die inzwischen abgebauten und gereinigten Absperrgitter zum Ufer getragen und der Sortiertisch und die großen Behälter gespült werden.

Langsam kehrt Ruhe ein. Andere Händler kommen, die sich für die Hechte und Zander interessieren. Und da sind noch jene, die den ganzen Vormittag geholfen haben und die nun mit einem kleinen Barsch oder einem Weißfisch in der Hand zu ihrem, an einem Baum lehnenden Plastikbeutel laufen. Auch im gänzlich abgelassenen Weiher stochert noch ein Unentwegter mit einem kleinen Kescher im Schlamm. Weiter draußen entdecke ich oben vom Ufer aus noch einen einsamen Karpfen, der sich regelrecht im Schlamm vergräbt. Es scheint ein aussichtsloser Kampf. Die geschmeidige Kraft seiner Flossenschläge erlahmt, schließlich legt er sich zur Seite. Der Unentwegte kann ihn nicht sehen, zu weit ist er entfernt. Als ich weggehen will, bemerke ich, wie er mit seinen Gummistiefeln durch den tiefen Schlamm vor dem Mönch zur anderen Seite stapft. Was ich nie geglaubt hätte, der Karpfen schlägt sich mit wenigen Flossenschlägen aus dem Schlamm, dass ich seinen hellen Bauch erkennen kann, der Mann mit dem Kescher geht zu ihm und nimmt ihn in seinem Eimer mit.

Am späten Nachmittag kehre ich noch einmal zum kleinen Bischofsweiher zurück. Leichter Nebel beginnt sich über den trockenen Grund und über den vom

Rinnsal verbliebenen schwarzen Schlamm zu legen. Nur Reifenspuren sind noch zu erkennen. Alles ist auf- und weggeräumt. Auch der Röttenbach hat wieder seine Ruhe gefunden. Niemand ist mehr zu sehen. Auch kein einziger Fisch, keine Möwen, keine Enten. Nur spät nachmittägliche Novemberstille zwischen zwei Sonntagen, dem Volkstrauertag und dem Totensonntag. Es ist, als hätte sich an diesem Tag nichts, aber auch gar nichts ereignet.

Auch eine Art Liebe

Der junge, kräftige Bursche im verwaschenen Jeansanzug und in schmutzig weißen, ausgelatschten Turnschuhen hat den Blick eines brünstigen Stieres. Sie, einen Kopf kleiner als er, dürfte unter ihrem Jeansanzug ein feuchtes Höschen tragen. Ihre Figur ist üppig. Sie macht einen etwas schlampigen, ungepflegten Eindruck. Ihre halblangen, braunen Haare sind zottelig. Es liegt am schwülen Wetter, vermute ich. Beide sind höchstens siebzehn oder achtzehn Jahre alt. Er ist mit seinem qua-dratischen Kopf und seinem kurzen, stoppeligen Haarschnitt in die Kategorie ›primitiver Naturbursche‹ einzuordnen. Ein Privileg, das einem im Leben alles offenhält: Schauspieler, Gouverneur, vielleicht sogar Präsident einer Weltmacht.

»Sie will«, sage ich zu meiner Begleiterin »und dennoch wehrt sie sich.« Er fummelt mit seiner Hand an ihrem Po, versucht sie noch näher an sich heranzuziehen, ihr die Härte seines steifen, die Hose ausbeulenden Gliedes spüren zu lassen.

»Ein weiter Weg bis zum Ziel«, meine ich beiläufig und warte ihre Reaktion ab. Vielleicht geht es mir auch darum, was ich mit meiner Diskussion auszulösen im Stande bin.

»Es erhöht doch den Reiz«, erwidert meine Beglei-terin.

»Schau doch … wie er leidet – dieser Blick!«, provoziere ich.

»Es muss so sein«, klärt sie mich auf.

»Er folgt nur unbewusst dem Ritual der Verführung, das es seit Urzeiten, bestimmt seit Adam und Eva gibt.«

»Habt ihr euch nie weiterentwickelt?«

»Es war nicht nötig, schau sie dir an! Die Männer sind immer noch die Jäger, die Frauen die Sammelnden.«

»Wie auch immer man das verstehen mag«, ergänze ich vieldeutig.

Ich habe den jungen Burschen durchschaut. Er drängt sein Mädchen vom Weg, der um den See führt, zwischen die Bäume, auf dem kürzesten Weg zur Umkleidekabine, einem oben und unten offenen, inmitten der Liegewiese stehenden sechseckigen Verschlag aus horizontal angeordneten Holzbrettern. Ob er sich der altertümlichen Symbolik des spiralförmigen Aufbaus, dem ins Innere, zur Städte der Einkehr, zum Leben führenden, bewusst ist, geht es mir durch den Kopf. Sie wehrt sich noch immer. Er packt nun fester zu. Im Gegensatz zu dem, was er tut, wirkt ihr Tun auf mich nicht überzeugend. Ich beginne mich zu amüsieren.

»Findest du das etwa lächerlich?« Es hört sich aus ihrem Mund an wie ein Vorwurf.

»Lächerlich? – Nein! – Und du? – wie findest du es? Etwa beneidenswert? Diese Reduzierung auf das Gegenteil von Tot …«

»Weshalb bringst du den Tod ins Spiel?«

»Die Ausschließlichkeit der Gier, der niederen Triebhaftigkeit in seinen Augen, betrachte ich als Gegensatz zum Tod … und, du hast Recht, es ist ein Spiel, auch wenn du das Wort nicht bewusst gebrauchst. Bleiben wir dabei: Ein Spiel, das für ihn nach dem Orgasmus abrupt zu Ende sein wird, für sie aber erst richtig anfängt, sie wird mehr wollen, noch mehr sammeln wollen, du weißt es selbst. Und er wird sich aus ihrer Umarmung befreien wollen, sie von sich schieben, zunächst sanft, dann heftiger, falls sie sich nicht von ihm löst, schließlich hat er seine Beute erlegt. Er wird von etwas anderem, von irgendetwas Banalem reden, sie möglicherweise zu einem Bier, vorne beim Valentino, einladen, nur um ihr die Lust zu nehmen und um ihre Aufdringlichkeit loszuwerden. Er wird möglicherweise bereits auf dem Weg dorthin wieder auf die Jagd gehen wollen und bereits an eine andere denken. An eine dünne, große, die ihn bereits einige Male hat abblitzen lassen. Dem Gegenteil von dem, was er vor kurzem noch begehrt hat. Und er wird sich nicht einmal erinnern wollen, dass sie, die er zuvor so bedrängt hat, seine übermütig kopulationsfreudigen Spermien in ihrem Uterus mit sich herumträgt.«

»Falls er kein Kondom benutzt.«

»Ich kann es mir kaum vorstellen. Und wenn doch. Es wird, wenn wir zurückkommen, wie eine ausge-lutschte Wursthaut auf dem Boden der Kabine liegen. Oder er wird es oben über die Bretterwand gehängt haben – quasi als Jagdtrophäe.«

»Sie wird es mitnehmen, sie wird …, lassen wir das lieber!«

»Die Sammelnden«, wiederhole ich mit genüsslichem Unterton.

Die Gier und der Tod – Anfang und Ende allen Lebens. Ist es nicht ein Gegensatz über den nachzudenken lohnt? Und doch begegnen sich beide im Gesichtsausdruck des jungen Burschen, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise. Im Augenblick, in dem der Tod eintritt, baut er die Substanz des Gesichtes ab. Er versetzt es mit einem unbestimmten Ausdruck der Verwesung; das Gesicht wird zur Fratze. Bewirkt die Gier im Gesicht des jungen, geilen Burschen nicht dasselbe? Etwas Fratzenhaftes, weil sich die Glut seiner Gedanken ausschließlich in seinem Unterlaib austobt, alles andere lähmt und nur das Feuer in seinen Augen blitzt? »Ist es nicht die Rückführung unseres inzwischen sehr komplexen Lebens auf das Archaische, das uns hier vor Augen geführt wird und uns reizt, uns vielleicht sogar ›anmacht‹?«, stelle ich fest.

»Du beneidest die beiden« sagt sie süffisant. Es ist eher eine Feststellung als eine Frage. Bestimmt verbunden mit einer gewissen Hoffnung, unterstelle ich ihr.

»In gewisser Weise schon … ja, ich muss es zugeben.«

Die folgende Frage hätte nicht gestellt werden dürfen:

»Möchtest du, dass ich bin wie er?«

Es ist die zuletzt gestellte Frage – meine eigene! – deren Antwort ich vermeiden wollte, die mich veranlasst, die Fiktion einer Begleiterin abrupt aufzugeben.

Die beiden stören sich nicht an meiner Anwesenheit. Sie kennen meine Gedankenspielerei nicht. Ich verhalte mich ohnehin zurückhaltend, als interessiere mich ihr Tun nicht. Sie werden davon ausgehen, dass ich meinen Weg um den See fortsetze. Dennoch bleibe ich stehen. Nicht ihretwegen. Ein alter gebeugter Mann mit Hut kommt des Weges, mühsam auf einen Stock gestützt. Ich bin neugierig, wie sich der Alte verhalten wird, begegnet er dem Leben. Ich erinnere mich an eine ähnliche Situation an einem heißen Sommertag im Jardin du Luxembourg in Paris, mich an das frivole Bild eines französischen Impressionisten erinnernd: Ein Alter, von der Last (oder der Lust) des Lebens gebeugter Mann im schwarzen Anzug und mit Zylinder, der, einem auf der Wiese vor ihm liegenden nackten Pärchen, auf den silbernen Griff seines Spazierstocks gestützt, beim Geschlechtsakt zusieht. Keiner der vielen Vorbeikommenden nahm Anstoß daran, weder an dem Treiben des Pärchens noch am Voyeurismus des Alten. Zu selbstverständlich war dies und ist es hoffentlich noch immer in Paris.

Und doch sind jetzt die Bilder sehr verschieden: Der Alte in Paris sah, was er sehen wollte vor sich (und ich nehme an, dass es kein Blinder war, er hätte sehr wahr-scheinlich mit seinem Stock vor sich herumgestochert), er nahm jede Phase des Aktes in allen Einzelheiten wahr, war vielleicht noch im Stande den Orgasmus der beiden nachzuempfinden. Der Alte in einiger Entfernung vor mir kann nur am rhythmischen Stöhnen erahnen was hinter der Bretterwand vor sich geht. Wahr-scheinlich kann er aus seinem ungünstigen Blickwinkel nicht einmal die unten hervorschauenden, langsam über den hintereinanderstehenden Schuhpaaren sich wie eine Ziehharmonika zusammenschiebenden Hosenbeine der beiden erkennen. So bleibt er einfach stehen, staunend, horchend. Es wird sein Geheimnis bleiben, was ihm dabei durch den Kopf geht. Oder in ihm auslösten.

Herbst. Ich erinnere mich noch, wie …

Trockenes Schilf im Wind flüstert

Föhrenwipfel im Sturm einen Reigen tanzen

Fische übermütig aus dem Wasser schnalzen

Eicheln auf das Wasser plitschen

Schüsse über Felder knallen

Flaggen im Sturm schlagen

Rollläden klappern

Kettensägenzähne kreischen

Holz splittert

Der Wind heulend durchs Haus rennt

Ein Hauch von Nordlicht geheimnisvoll den Himmel überzieht

Der Regen in Wasserpfützen Pockennarben säht

Der Tod sein graues Gewand überstreift

Fliegen möcht’ er

Es ist die letzte Vormittagsstunde, in der sich, wie meist selbsternannte Wetterpropheten behaupten, das Wetter ändert. Nicht, weil es Januar ist, es soll auf jeden Tag des Jahres zutreffen. Und es gibt noch einen Nachsatz: … oder es bleibt wie’s ist. So wenig man derartige Prophezeiungen ernst nehmen soll, so unbeschwert, hoffnungsvoll, ja heiter sollte man das neue Jahr beginnen, denke ich mir. Trotz des eisigen Windes, der durch die Föhrenwipfel und das kahle Geäst, der die beiden Seiten des Uferweges säumenden Ulmen, mir entgegen fegt. Hat man erst mal den See erreicht, bläst der Wind immer von Osten, kommt es mir vor, egal ob die Flaggen vor dem