Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: AUDIOBUCH

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

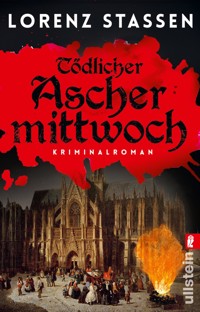

Er fürchtet dich – er tötet dich… Notorisch erfolglos und nicht gerade ein Workaholic, hält sich Nicholas Meller als Anwalt der Kleinkriminellen Kölns über Wasser. Doch dann wird er als Pflichtverteidiger mit seinem ersten Mordfall konfrontiert. Dessen Grausamkeit dreht ihm den Magen um – eine Frau wurde lebendig begraben. Für die Polizei ist die Beweislage gegen den Ehemann des Opfers klar – doch Meller stößt auf eine Ungereimtheit, die allen entgangen ist. Mit seiner Referendarin Nina begibt er sich auf die Spur eines eiskalten Serienmörders, der bisher unter dem Radar der Polizei blieb und sein nächstes Opfer bereits im Blick hat. Um den Fall zu klären und Nina zu schützen, muss Meller nicht nur dessen Identität aufdecken, sondern auch einen gefährlichen Deal eingehen … Der fesselnde Debütroman von Drehbuchautor Lorenz Stassen – und Band 1 einer packenden Thriller-Reihe, die Fans von Steve Cavanagh begeistern wird!

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Notorisch erfolglos und nicht gerade ein Workaholic, hält sich Nicholas Meller als Anwalt der Kleinkriminellen Kölns über Wasser. Doch dann wird er als Pflichtverteidiger mit seinem ersten Mordfall konfrontiert. Dessen Grausamkeit dreht ihm den Magen um – eine Frau wurde lebendig begraben. Für die Polizei ist die Beweislage gegen den Ehemann des Opfers klar – doch Meller stößt auf eine Ungereimtheit, die allen entgangen ist. Mit seiner Referendarin Nina begibt er sich auf die Spur eines eiskalten Serienmörders, der bisher unter dem Radar der Polizei blieb und sein nächstes Opfer bereits im Blick hat. Um den Fall zu klären und Nina zu schützen, muss Meller nicht nur dessen Identität aufdecken, sondern auch einen gefährlichen Deal eingehen …

Über den Autor:

Lorenz Stassen ist ein ausgebildeter Chemielaborant aus Solingen, den es in die Filmbranche und 1992 auch nach Köln verschlagen hat, wo er bis heute lebt und schreibt. Er bewies sein Gespür für atemberaubende Spannung als Drehbuchautor für »Alarm für Cobra 11«, »Soko Stuttgart« und andere Fernsehformate sowie den international erfolgreichen Horrorfilm „The Pool“.

Die Website der Autorin: lorenzstassen.de

Die Autorin bei Facebook: www.facebook.com/lorenzstassen

Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Thriller-Reihe um Anwalt Nicholas Meller mit den Titeln »Angstmörder«, »Blutacker« und »Opferfluss«.

***

eBook-Neuausgabe April 2025

Copyright © der Originalausgabe 2017 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28,81673 München

Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Olga_C, U-Design, Nataly Fox und AdobeStock

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)

ISBN 978-3-98952-937-3

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Lorenz Stassen

Angstmörder

Thriller

dotbooks.

Zitat

»Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.«

Edmund Burke

Prolog

MIRIAM RÖLSCHEID

Mädchenname: Jansen

Alter: 35 Jahre

Größe: 172 cm

Gewicht: ca. 65 kg

Haarfarbe: blond

Beruf: Hausfrau

Familienstand: in Scheidung lebend

Der Waldboden war feucht und kalt und mit dem Bewusstsein kehrten die Schmerzen zurück. Ein seltsames Knirschen drang an ihr Ohr. Es klang zuerst ganz weit weg, wie aus einem anderen Universum. Aber es kam näher, näher an ihr Ohr heran, es wurde lauter und lauter. Dann stach der Metallspaten dicht neben ihrem Kopf in den Waldboden. Kein Traum. Keine Halluzinationen. Ihr geschundener Körper zitterte, der Schmerz schwoll an. Dazu die Kälte. Die Angst. Ein Fuß in schweren Lederstiefeln trieb das Metall des Spatens tiefer in den Boden, das Erdreich löste sich und wurde fortgeschleudert. Sie drehte den Kopf ein bisschen, was Schmerzen in ihrem Nacken verursachte. Ihr Blick fand die Stelle, wo sich bereits ein Erdhügel gebildet hatte. Kniehoch. Daneben das Loch. Lang und schmal, aber noch nicht tief genug.

In Miriams Kopf ergab das Puzzle aus Erinnerungen ein lückenhaftes Bild. Lückenhaft, weil sie viele Aussetzer gehabt hatte. Sie wusste aber genau, wo sie sich jetzt befand. An der letzten Station ihres Lebens. Miriam keuchte, rang nach Luft. Der rote Slip, den sie heute Morgen nach der Dusche angezogen hatte, steckte als Knebel in ihrem Mund. An den Handgelenken war die Haut von dem Nylonseil aufgescheuert. Es brannte, als wären die Fesseln in Salzsäure getränkt. Nur ein Wunder konnte sie jetzt noch retten, dessen war sie sich bewusst. Aber sie durfte die Hoffnung nicht aufgeben. Niemals! Ein Jäger könnte auf einem Hochsitz sein und in der Stille des Waldes ihr Wimmern hören. Sich fragen, woher das Geräusch käme, vom Hochstand hinuntersteigen und tiefer in den Wald hineingehen. Oder vielleicht würde ein Liebespaar aufmerksam werden, das hier einen abgeschiedenen Platz für ein heimliches Treffen gesucht hatte. Sie würde nicht aufgeben. Nein, diesen Gefallen würde sie ihm nicht tun.

Der Spaten stach wieder in die Erde. Ein dumpfes Geräusch ließ sie aufhorchen. Das Metall war auf ein Hindernis gestoßen. Vielleicht eine Baumwurzel. Das könnte ihn daran hindern weiterzugraben. Er müsste sich eine neue Stelle suchen. Für einen Moment verdrängte dieser Gedanke alle Schmerzen. Doch dann – erneut ein Spatenstich und ein Knirschen. Sie sah, wie ein Stein zum Vorschein kam und auf dem Erdhügel landete, von dort herunterkullerte. Dann ging es wie gewohnt weiter. Der nächste Spatenstich, das Knirschen, das satte Erdreich, das sich löste und auf dem Hügel landete.

Nach einer Weile trat Stille ein. Nur der Wind ließ die Blätter sanft rauschen. Dann ein Klick, und das grelle Licht der Taschenlampe, das auf sie gerichtet wurde. Sie kniff die Augen zusammen. Miriam glaubte, den Strahl fühlen zu können, wie er ihren nackten Körper abtastete. Verschnürt wie ein Päckchen lag sie auf der Seite. Sie spürte seine Nähe, roch seinen Atem, den Schweiß. Er ging in die Hocke, und eine Hand berührte sie. Sanft strich er mit seinen Fingern ihre Beine entlang, vom Fußgelenk nach oben über die tätowierte Wade, die Schenkel ... sie presste die Knie zusammen, so fest sie konnte.

Im nächsten Moment riss er an dem Nylonseil. Ein heftiger Ruck, und sie fiel hart in das Erdloch, landete auf dem Rücken. Schmerzen schossen wie Blitze durch ihren Körper. Ihr Aufschrei wurde durch den Knebel gedämpft. Sie spürte den kalten Lehm auf ihre Beine fallen. Noch eine Ladung und noch eine. Erde verteilte sich über ihren Körper, bedeckte ihre Füße, die Beine, den Bauch, dann ihre Brust und den Hals. Nur ihr Gesicht blieb frei.

Er arbeitete ruhig und gleichmäßig. Gegen das Licht des Vollmonds nur als Silhouette zu erkennen, schaufelte er mechanisch die Erde von dem Hügel in das Loch zurück. Mit jedem Spaten nahm das Gewicht auf ihrem Körper zu, auf ihrer Brust, das Atmen fiel schwer. Immer noch war ihr Gesicht frei. Sie sollte sehen, was er tat. Begreifen, was mit ihr geschah: lebendig begraben zu werden. Die Schmerzen waren verschwunden, auch die Kälte des Bodens verspürte sie nicht mehr. Sie fühlte gar nichts. Dann überkam sie die Panik. Ihre Beine zitterten mit letzter Kraft, ihr Körper krümmte sich. Sie zerrte an den Fesseln, das Nylonseil schnitt tiefer in die Handgelenke. Sie sog gierig Luft durch die Nase ein. Dann landete der erste Spatenstich loser Erde auf ihrem Gesicht. Ruckartig drehte sie den Kopf zur Seite, schnaubte durch die Nase, um sie freizubekommen, ihre Lungen waren leer. Doch erneut fiel eine Ladung Erde auf ihr Gesicht. Sie bekam keine Luft mehr. Sie wand sich, zuckte, bis die Muskeln erschlafften und sie allmählich ihr Bewusstsein verlor.

Er wartete geduldig, bis sie sich nicht mehr rührte. Nur noch wenige weiße Stellen ihrer Haut schauten hervor. Er stieß den Spaten in die Erde, ging auf die Knie und befreite das Gesicht vom Erdreich. Im Licht des Vollmondes starrten ihn ihre toten Augen an. Feine rote Äderchen durchzogen den Augapfel. Aufgeplatzt in den Sekunden vor ihrem Tod. Ihre vollen Lippen, rot geschminkt, sahen aus, als würde sie schmollen. Etwas Blut lief aus ihrem Mundwinkel. Er nahm ein blau-weiß kariertes Stofftaschentuch und tupfte das Blut ab. Nur noch Knochen und Haut, Organe, Muskeln und Haare – sie selbst aber hatte aufgehört zu existieren. Miriam.

Er kam wieder auf die Beine. Schaufelte in aller Ruhe das Loch zu. Bis ihr Körper ganz im Waldboden verschwunden war.

Kapitel 1

Ich hatte gerade einen Elfmeter vergeigt, als es an der Tür klingelte. Etwas überrascht sah ich auf die Uhr an der Wand, es war halb zwölf. Ich hatte die Zeit vergessen und außer Acht gelassen, dass manche Menschen tatsächlich pünktlich erschienen. Ich suchte nach der Fernbedienung und schaltete den Flachbildschirm aus. Die Einzelteile der Playstation landeten in der Schublade des Fernsehmöbels. Mein Jackett hing über dem ausgesessenen Bürostuhl, ich zog es an. Etwas Seriosität schien mir angebracht, eine Krawatte wäre übertrieben gewesen. Bevor ich den Raum verließ, schob ich den Stuhl hinter den Schreibtisch und blickte mich noch mal prüfend um, ob es hier nach dem Büro eines Strafverteidigers aussah. Für den ersten Eindruck gab es keine zweite Chance, das galt nicht nur für Bewerberinnen, sondern auch für mich als Arbeitgeber.

Es klingelte erneut, als ich in die Diele trat. Ich betätigte den Drücker und hörte, wie unten die Haustür aufsprang. Zu einem Vorstellungsgespräch weder zu früh noch zu spät zu kommen, wertete ich als Pluspunkt auf meiner Liste. Eine kurze Liste. Die Ansprüche, um in meiner Kanzlei eine Stelle als Rechtsreferendarin zu ergattern, waren nicht sonderlich hoch. Da ich mir keine Sekretärin leisten konnte, schien es wie ein Glücksfall, wenn sich eine Jurastudentin zu mir verirrte. Männliche Bewerber lehnte ich grundsätzlich ab. Nina Vonhoegen hatte sich per E-Mail beworben und ein Foto mitgeschickt. Es war mir bei ihrem Anblick leichtgefallen, sie anzurufen, und am Telefon hatte sie ebenfalls einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Dass die Bewerberin im ersten Staatsexamen nur ein »Ausreichend« hatte, störte mich herzlich wenig. Ich war in beiden Examen auf keine bessere Note gekommen, und mir waren Bewerbungsfotos wichtiger als Zeugnisse.

Die Holztreppe knarrte lauter als die morschen Planken eines Dreimasters. Mein Büro befand sich in einem Wohnhaus, das zu Beginn des letzten Jahrhunderts erbaut wurde. Nina nahm die letzte Stufe und stand vor mir. In natura sah sie noch viel hübscher aus als auf dem Foto. Die blonden Haare zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden, ozonblaue Augen, umrandet von schwarzen Wimpern. Aber irgendetwas irritierte mich an ihr. Nina schien es zu merken und verharrte an der Türschwelle, auf eine einladende Geste wartend.

»Kommen Sie doch bitte rein.« Ich trat einen Schritt zurück. Nina war etwas kleiner als ich, ich schätzte sie auf einen Meter siebzig. Sie trug eine weiße Bluse und enge Jeans, dazu hellbraune Stiefel, die bis zu den Knien reichten. Ihr beiger Trenchcoat war es, der meine Befremdung auslöste. Der rechte Ärmel des Mantels schlabberte hin und her. Ich schloss die Tür zum Treppenhaus und überlegte, wie ich mich verhalten sollte. Ihr die rechte Hand zu geben, käme einem schlechten Scherz gleich.

Nina hatte keine.

Mir schoss durch den Kopf, dass sie ihre Behinderung in der Bewerbung wahrscheinlich erwähnt hatte. Verdammter Idiot, dachte ich, du hast nicht bis zu Ende gelesen. Ihr Foto hatte mir gereicht. Fuck.

»Nicholas Meller«, stellte ich mich mit einem Lächeln vor und reichte ihr die linke Hand.

»Nina Vonhoegen, hallo.« Sie hatte einen festen Händedruck.

»Bitte, ähm, gehen wir doch in mein Büro.« Ich zeigte zur Tür, und Nina ging vor. Mit der linken Hand streifte sie den Trenchcoat über die rechte Schulter. Ich wollte galant sein und ihr helfen.

»Danke, geht schon.«

Zugegeben, meine Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen beschränkte sich darauf, mal einem Rollstuhlfahrer die Tür aufzuhalten. Ihre Bluse war kurzärmlig, und nun sah ich das ganze Ausmaß der Katastrophe. An der rechten Schulter ragte ein hässlicher Stumpf heraus. Extrem dünn, nur Haut und Knochen, höchstens dreißig Zentimeter lang.

Nina hatte es ohne meine Hilfe aus dem Mantel geschafft, legte ihn über einen der beiden Stühle für die Mandanten und setzte sich auf den anderen.

»Möchten Sie etwas trinken?«, fragte ich. »Sie kriegen in meiner Kanzlei den besten Kaffee von ganz Köln.«

»Ich trinke keinen Kaffee, danke«, sagte sie und wackelte mit dem Stumpf. Es war eine ganz normale ablehnende Geste, doch in meinen Augen sah es aus wie das Zucken eines Lämmerschwanzes.

»Etwas anderes?«, fragte ich, bemüht, nicht auf den Stumpf zu starren.

»Nein, danke.«

»Wasser?«

Sie grinste. »Na gut, ein Wasser.«

Ich ging raus und holte es. In der Küche erst fiel mir ein, dass sie »nein, danke« gesagt hatte.

Verbrennungen im Gesicht, Pigmentstörungen der Haut oder Aknenarben konnten einen Menschen viel schlimmer verunstalten als so ein blöder verkümmerter Arm. Trotzdem, Ninas Makel war wie ein furchtbar schiefer Ton in einer ansonsten perfekten Melodie.

Ich hatte allen Grund zur Annahme, dass sie mein seltsames Verhalten bemerkt hatte, und das war mir peinlich. Richtig peinlich. Wie schon erwähnt, für den ersten Eindruck gab es keine zweite Chance. Zurück im Büro, stellte ich das Glas vor ihr ab und ließ mich in meinen Drehstuhl fallen. Der Schreibtisch, wie eine Barriere zwischen uns, gab mir etwas Selbstsicherheit zurück. Ich sah mich auf dem Tisch um, suchte nach der Mail.

»Ihre Bewerbung lag eben noch hier.« Ich unterschlug, dass das vor zwei Stunden war, bevor ich als Lukas Podolski im Trikot des 1. FC Köln die Bayern vorgeführt hatte. Es stand 9:3 im Stadion der Bayern, ein sensationelles Ergebnis.

»Ich habe meine Behinderung bewusst verschwiegen«, sagte Nina.

»Wirklich?« Mir fiel ein Stein vom Herzen. Meine Irritation war also offenbar als normal einzustufen.

»Sie haben meine Bewerbung doch gelesen, oder?« Jetzt war sie irritiert.

»Natürlich. Deshalb bin ich ja überrascht. Ich meine, weshalb haben Sie das verschwiegen?«

»Weil Behinderungen furchtbar aufdringlich wirken können. Von wegen: Schauen Sie her. Ich bin behindert. Geben Sie mir eine Chance.«

Ich musste lächeln. Wie recht sie hatte.

»Mir geht es nicht um Mitleid. Ich möchte einen Job«, fuhr sie fort. »Ich will wie eine ganz normale Referendarin behandelt werden. Es versteht sich von selbst, dass ich nicht mit zehn Fingern tippen kann. Ein Brief dauert bei mir eben etwas länger.«

»Das stört mich nicht.«

»Was stört Sie dann?«, fragte sie mit dem Selbstbewusstsein eines Profiboxers während einer Pressekonferenz.

»Wieso glauben Sie, dass mich etwas an Ihnen stört?« Ich geriet wieder in die Defensive.

Nina lächelte. »Wenn man mit einer Behinderung groß wird, gehören seltsame Blicke zum Leben dazu. Ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht angestarrt worden zu sein.«

»Empfinden Sie das als schlimm?«

»Ich habe mich daran gewöhnt. Manchmal nervt es trotzdem. Wie empfinden Sie es?«

»Ich?«

»Könnten Sie sich an meinen Anblick gewöhnen?« Sie strich mit der linken Hand über den Stumpf, als würde sie sich kratzen. »Denn das wäre wohl die Grundlage für eine Zusammenarbeit, oder?«

Ninas Tonfall war herausfordernd, aber nicht respektlos. Wenn sie allerdings mit den Professoren an der Uni genauso sprach, erklärten sich ihre mäßigen Noten wie von selbst.

»Ich habe kein Problem damit«, sagte ich. »Wenn Sie mir nur etwas Zeit geben, mich daran zu gewöhnen. Mein Verhalten eben, das war ... Ich war unvorbereitet. Da steht so eine hübsche Frau, und dann ...« Ich merkte, dass ich mit meinem Reden nur noch alles schlimmer machte.

»Und dann so ein ekliger Stumpf«, beendete sie den Satz und fing an zu lachen. »Entschuldigung, ich stelle mir das gerade vor.«

Wir lachten beide.

»Was reizt Sie am Strafrecht?«, wechselte ich das Thema.

Nina fing an zu erzählen. Das »Ausreichend« im ersten Examen erklärte sie damit, furchtbar nervös gewesen zu sein und die einfachsten Sachen durcheinandergebracht zu haben, obwohl sie gut vorbereitet gewesen war. Ich nickte. Bei mir war es lupenreine Faulheit gewesen. Ich hatte vom ersten Semester an ein Gespür für Jura entwickelt, manche Professoren bescheinigten mir so etwas wie Talent. Aber Talent ohne Fleiß war wie Champagner ohne Kohlensäure. Ohne Büffeln ging es nun mal nicht. Das juristische Handwerk ließ sich weder auf dem Fußballplatz, in Kneipen, noch im Bett mit Kommilitoninnen erlernen, selbst wenn die ein Ass im Studium waren. Mein Studentenleben war großartig, ich hatte keine Party ausgelassen und erst recht keine Gelegenheit zu vögeln. Und darum saß ich jetzt hier. In einem etwas heruntergekommenen Altbau, dreißig Quadratmeter, Köln-Ehrenfeld. Im Rückgebäude befand sich eine städtische Kita, und auch im Haus wohnten mehrere Familien. An manchen Tagen war das Kindergeschrei nicht zum Aushalten. Doch die hohen Zimmerdecken und die großen Fenster verliehen meinem Büro einen gewissen Charme, was mich mit der übrigen Situation ein wenig versöhnte. Das Büro war immerhin eine Steigerung zu meiner letzten Absteige.

Ich verschwieg Nina die Highlights meiner Karriere. Das war nicht das richtige Thema für ein Vorstellungsgespräch. Mit meinem schlechten Examen ging ich zwar offen um, sorgte aber immer für einen ironischen Unterton. Nina sollte das Gefühl bekommen, bei einem abgebrühten Strafverteidiger gelandet zu sein, der noch nie etwas anderes machen wollte, als unschuldige Mandanten freizubekommen. Während des Gespräches fiel mir auf, wie ihre Augen immer wieder zu dem gerahmten Foto hinter mir an der Wand schweiften. Das Bild zeigte eine Szene aus einem Film, den Nina mit Sicherheit nicht kannte ...

Ich gelangte schließlich zu der für mich wichtigsten Frage. »Wie sind Sie auf meine Kanzlei gestoßen?«

Nina hatte mit der Frage gerechnet, das verrieten ihre Augen, doch sie zögerte ein wenig, um die Antwort natürlicher wirken zu lassen.

»Ich habe Sie im Gerichtssaal erlebt.«

»Wirklich?« Ich war ehrlich überrascht. »Was wurde denn verhandelt?«

»Ihr Mandant hatte geklaute Autos verschoben. Es ging darum, wie weit er über die Machenschaften seiner Geschäftspartner informiert war. Davon hing das Strafmaß ab.«

»Und?« Jetzt wollte ich es auch genau wissen.

»Anderthalb Jahre auf Bewährung.«

Ich erinnerte mich zwar nicht so genau an den Fall, aber was sie sagte, klang schlüssig. Osteuropäische Autoschieber gehörten zu meiner Hauptklientel. Es hatte sich in gewissen Kreisen herumgesprochen, dass ich Russisch sprach und die russische Mentalität verstand, denn ich wurde in Tomsk, in Westsibirien, geboren. Meine Vorfahren waren im achtzehnten Jahrhundert dem Ruf der Zarin Katharina gefolgt und an die Wolga umgesiedelt. Da mein Vater ein gut ausgebildeter Chemieingenieur war, dauerte es etwas länger, bis man uns in die alte Heimat zurückgehen ließ. Erst als er an Krebs starb, siedelten meine Mutter, meine ältere Schwester und ich nach Deutschland um. Das war Anfang der Neunziger, ich war damals sieben Jahre alt. Meine Großmutter blieb in Tomsk. Sie fühlte sich zu alt, um sich noch mal an eine neue Heimat zu gewöhnen, und wer außer ihr würde sich sonst um das Grab meines Vaters kümmern.

»Warum waren Sie im Gericht?«, hakte ich nach.

»Ich habe mich in einer Hausarbeit mit dem Thema beschäftigt. Ich wollte Theorie und Praxis nebeneinander kennenlernen.«

»Und da bin ich Ihnen aufgefallen? Wieso?«

Mit der Frage hatte Nina offensichtlich nicht gerechnet.

»Ich ... ich fand Ihren Stil gut.« Sie wirkte verunsichert. Pinocchio bekam eine lange Nase, wenn er log, Nina errötete leicht. Ein bisschen zu schön, um wahr zu sein: eine hübsche junge Studentin, die im Gerichtssaal saß und an meinen Lippen klebte, während ich vor versammelter Mannschaft den Staatsanwalt in seine Schranken wies ... Natürlich hörte ich gerne Komplimente, vor allem von einer schönen Frau, selbst wenn sie nur einen Arm hatte, aber das war dann doch etwas zu dick aufgetragen.

»Mein Stil also?«, bohrte ich kritisch nach.

»Ich, äh, ja. Es hat Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören.«

Ich stützte meine Ellbogen auf die Tischplatte, faltete die Hände vor meinem Gesicht und schaute sie an. »Passen Sie auf.« Ich blieb ganz sachlich. »Wenn Sie irgendwann in einem Gerichtssaal sind und sich vergaloppiert haben, mit einer Frage, die Sie besser nicht gestellt hätten, dann brechen Sie ab. Wechseln Sie das Thema, machen Sie irgendwas, aber gehen Sie niemals auf dem Pfad weiter, der ins Verderben führt.«

Jetzt wurde Nina richtig rot im Gesicht. Ich hoffte, sie hatte begriffen. Ich hasste es, wenn man mir Märchen auftischte. Das taten meine Mandanten oft genug. Von meiner Mitarbeiterin in spe erwartete ich Ehrlichkeit.

»Ihre Kanzlei liegt genau an meiner Bahnlinie«, sagte sie mit gesenktem Blick. »Ich muss nur vier Stationen fahren. Und man hat bei Ihnen nicht viel zu tun, das weiß ich von einer Freundin, die bei Schmitt & Holgräf arbeitet. So bleibt mir mehr Zeit, um für mein zweites Staatsexamen zu üben.«

Die Wahrheit tat weh. Nina wusste genau, wen sie vor sich hatte. Mich. Nicholas Meller. Einen Underdog. Dem es seit Jahren mehr schlecht als recht gelang, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Ganz profane Gründe hatten sie zu mir geführt. Vier Straßenbahnhaltestellen. Und die Erwähnung der Kanzlei Schmitt & Holgräf machte die Sache auch nicht besser. Ludger Schmitt gehörte zu den erfolgreichsten Strafverteidigern Kölns und – zugegeben – auch zu den besten. Wenn er Mandanten für uninteressant hielt, schickte er sie zu mir. Eine Gefälligkeit seinerseits. Wir hatten uns auf einer Benefizgala für krebskranke Kinder kennengelernt. Ich war damals nur wegen meiner hübschen Begleiterin eingeladen worden. Dr. Maria König, eine Oberärztin. Ludger Schmitt und ich tranken an unserem Tisch als Einzige Kölsch, vielleicht fand er mich deshalb sympathisch. Oder weil ich ein guter Zuhörer war und über seine miserablen Witze gelacht habe, die an Chauvinismus kaum zu überbieten waren. Maria fand den Kerl unausstehlich und zeigte wenig Verständnis dafür, dass ich mich an diesem Abend mehr mit ihm als mit ihr abgegeben hatte. Die Nacht verbrachten wir in getrennten Betten, und unsere Beziehung hielt nicht mehr lange. Zu meiner Überraschung erinnerte sich Ludger Schmitt auch noch mit nüchternem Kopf an mich. Ohne die Fälle, die er mir von da an zuspielte, wäre ich wohl längst pleite gewesen.

»Sie wollen also eine ruhige Kugel schieben?«

Nina nickte. »Wie gesagt, ich muss echt was fürs zweite Staatsexamen tun. Noch ein Ausreichend, und ich kriege nie einen Job.«

»Machen Sie sich selbstständig, so wie ich. Ich habe auch nur zwei Ausreichend gehabt. Sie befinden sich also in guter Gesellschaft.« Ich erhob mich. »Sie haben die Stelle, wenn Sie wollen«, sagte ich und reichte ihr gewohnheitsmäßig die rechte Hand. Ich bemerkte meinen Fehler und streckte die Linke aus.

Nina stand auch auf und schlug ein.

»Willkommen in der Kanzlei Nicholas Meller. Wann können Sie anfangen?«

»Wenn Sie wollen, nächste Woche.«

»Wenn Sie wollen, schon ab morgen. Sie können gern Ihre Unterlagen zum Lernen mitbringen, aber dann hätte ich schon mal jemanden fürs Telefon. Es klingelt auch nicht oft, versprochen.«

Nina nickte mit einem charmanten Lächeln. Ihr Blick ging wieder zu dem Bild hinter mir.

»Nun fragen Sie schon«, sagte ich.

»Was?«

»Aus welchem Film das Foto ist?«

»Aus welchem Film ist das Foto?«

»Clockwork Orange.«

Sie hatte den Titel noch nie gehört. Nicht verwunderlich, der Klassiker war von Anfang der Siebziger. Allerdings in Farbe, das Schwarz-Weiß-Bild zeigte die Hauptfigur Alex DeLarge zusammen mit seinen drei gewaltbereiten Freunden, Pete, Georgie und Dim, die er seine »Droogs« nannte. Sie marschierten an einem künstlichen See entlang – in einem fiktiven Londoner Stadtteil, ähnlich einer Trabantenstadt.

»War mal mein Lieblingsfilm. Jetzt nicht mehr.«

»Und warum hängt das Bild noch da?«

»In dem Film fällt ein wichtiger Satz. ›Wenn ein Mensch nicht frei wählen kann – also zwischen Gut und Böse –, hört er auf, ein Mensch zu sein.‹ Ich finde, das passt ganz gut zu dem, was wir hier machen. Wir vertreten meistens böse Menschen.«

»Gefällt mir, das Foto«, sagte Nina.

Sie folgte mir in die Diele, wo ein Schreibtisch und Aktenschränke standen. In den Schränken war noch viel Platz. Ich erklärte ihr alles, Festnetztelefon und Faxgerät, wie die Akten sortiert sein sollten und nicht waren. Das einzige wirkliche Schmuckstück meiner Kanzlei war die Kaffeemaschine. Ein uraltes Teil, das ich auf einem Flohmarkt erstanden hatte. Der Dampfkessel erzeugte unter höllischem Lärm einen Druck von zehn bis zu zwölf Bar, und der Kaffee schmeckte deshalb unvergleichlich cremig. Aber da Nina keinen Kaffee trank, sondern nur Tee, beeindruckte sie der Anblick der Wundermaschine auch nicht besonders.

Ich sah ihr nach, als sie wenig später die Stufen im Treppenhaus nach unten ging. Eine junge Frau mit enorm viel Selbstbewusstsein, was wohl auch an ihrer Behinderung lag, mit der zu leben sie gelernt hatte. Ich fragte mich, ob ich auf sie zugegangen wäre, sie angesprochen hätte in einer Bar oder Kneipe, wenn sie keinen Mantel, sondern nur die Bluse angehabt hätte? Ich musste nicht lange überlegen. Nein. Niemals.

Kapitel 2

Die lehmverdreckten Reifen des schwarzen Toyota Hilux kamen knirschend zum Stillstand. Im selben Moment schwang die Fahrertür des schwarzen Pick-ups auf, während der Motor weiterlief. Andreas Frings wand sich langsam aus dem Ledersitz heraus. Bloß keine überstürzte Bewegung. Nichts tun, was diesen fiesen Schmerz auslöste. In periodischen Abständen machte ihm der Rücken zu schaffen. Meistens kam der Schmerz, wenn es draußen kühler wurde.

Langsam ging er zur rot-weißen Schranke, steckte den Schlüssel in das verchromte Vorhängeschloss. Das Schloss klemmte, wie immer. Es brauchte etwas Feingefühl, dann ließ sich der Schlüssel herumdrehen. Frings hob die Schranke, bis sie einrastete, ging zu seinem Toyota zurück und fuhr hindurch. Dann wiederholte sich die Prozedur, er musste die Schranke wieder schließen. Die Leute würden es sonst als Einladung verstehen, trotz der Hinweisschilder durch das Naturschutzgebiet zu fahren, um ein paar Kilometer Umweg auf der Landstraße zu sparen.

Der Motor wummerte untertourig. Frings fuhr im Schritttempo über den Waldweg, bis er nach etwa einem Kilometer anhielt und ausstieg. Auf der Ladefläche des Hilux passten zwei Hundeboxen nebeneinander. Als er die linke Box öffnete, sprang Bosco sofort heraus und positionierte sich neben dem linken Bein seines Herrchens. Er war ein brauner Deutsch Langhaar, groß und athletisch, sein Fell braunweiß gescheckt. In der anderen Box wartete Gero ungeduldig jaulend. Vor einem halben Jahr war Geros Vorgänger Arko an einer seltsamen Krankheit gestorben. Für Frings ein tragischer Verlust – er betrachtete seine Hunde als Familienmitglieder und hatte Mühe gehabt, schnell wieder einen neuen Hund dieser Rasse zu bekommen. Hannoveraner Schweißhunde waren eine Rarität. Wenn das Wild verletzt war und blutete, sprach der Waidmann von »Schweiß«, und ein Hund wie Gero konnte verletztes Wild selbst über Kilometer hinweg wittern. Diese Rasse zählte zu den zähesten Jagdhunden überhaupt. Jetzt sprang Gero lebhaft von der Ladefläche. Er war erst zehn Monate alt, etwas kleiner als Bosco und hatte ein einheitlich dunkelbraunes Fell. Frings schulterte seine Ledertasche und ging mit seinen Hunden in den Wald. Ein Berufsjägerlehrling hatte gemeldet, dass drei Sprossen an der Leiter eines Hochsitzes kaputt seien. Die Hunde gingen rechts und links neben ihm. Als Frings den Hochsitz erreichte, sah er die Bescherung: sauber in der Mitte durchgebrochen! Das gesplitterte Holz sah noch frisch aus. Der Forstwirtschaftsmeister überlegte, ob es mutwillige Zerstörung war oder ob ein schwergewichtiger Mensch versucht hatte, die Leiter zu erklimmen. Frings löste die kaputten Sprossen und tat sie in seine Umhängetasche. Als er sich zu seinen Hunden umdrehte, lag Gero nicht mehr neben Bosco, der es sich unweit des Hochsitzes bequem gemacht hatte.

»Fuß!«, schrie Frings durch den Wald. Gero wusste sofort, dass er gemeint war, und beendete den Fluchtversuch. Schuldbewusst sah er zu seinem Herrchen. Frings ging zu ihm, nahm ihn an die Leine.

Doch Gero wandte sich sofort wieder der Richtung zu, in die er gegangen war. Der Schweißhund hatte Witterung aufgenommen. Es war seinem jungen Alter geschuldet, dass Gero nicht auf Anhieb parierte, aber das durfte sein Herrchen trotzdem nicht dulden. Was war es, das seinen Hund aufstachelte, ein verwundetes Tier?

»Dann mach mal, such!«

Kaum hatte Frings grünes Licht gegeben, da ging Gero seiner Nase folgend los, zog kräftig an der Leine. Sein Herrchen hatte Mühe, Schritt zu halten. Nach etwa dreißig Metern durchs Unterholz erreichten sie eine schmale Lichtung. Gero blieb stehen, wirkte einen Moment orientierungslos, dreht sich im Kreis und fing dann an zu buddeln.

Frings sah sich um. Da war kein verwundetes oder totes Tier, und offensichtlich auch kein Bau.

»Aus!«, wies Frings den Hund an. »Platz!«

Bosco, der sie begleitet hatte, gehorchte sofort – Gero nur zögernd, winselte aufgeregt. Frings sah sich die Stelle an, wo der Schweißhund gegraben hatte. Der Boden war von Laub und Reisig befreit, wirkte wie frisch aufgeworfen. Frings ging ächzend auf die Knie. Die Erde war in der Tat sehr locker. Er grub vorsichtig ein kleines Loch. Zunächst mit einer Hand, dann ließ er die Leine los und grub mit beiden Händen. Er überlegt bereits, ob er zum Wagen zurückgehen und die Schaufel holen sollte, als er mit den Fingern auf etwas stieß, dass eindeutig keine Erde war. Etwas Helles kam zum Vorschein.

Haut. Eine Stirn, eine Nase, ein Auge ...

Entsetzt sprang Frings auf. Das tote Auge schien ihn direkt anzustarren.

Im selben Moment schoss der Schmerz wie ein Stromschlag in die Lendenwirbel. Frings sackte auf die Knie, beugte sich nach vorn, dadurch konnte er den Schmerz in seinem Rücken lindern. Dem Förster war speiübel. Er streckte die Hand aus und bekam die Hundeleine zu fassen. Gero buddelte schon wieder, Frings zog ihn von dort weg.

»Aus!«, keuchte er. »Platz. Platz!«

Gero gehorchte. Frings versuchte ruhig ein- und auszuatmen, ein und aus. Der Schmerz ließ etwas nach. Dann zerrte er sein Handy aus der Hosentasche. Kein Netz! Was hatte er erwartet? Er steckte es ein.

Es kostete Frings Überwindung, erneut in das tote Gesicht zu blicken. Offensichtlich eine Frau, wie die blonden Haare verrieten, die undeutlich zu sehen waren. Das tote Auge starrte ihn unverwandt an, der süßliche Geruch von Verwesung lag in der Luft.

Er sah sich um. Niemand weit und breit. Nur die Geräusche des Waldes. Frings wischte sich die erdigen Hände an der Hose ab, straffte sich. Es ging, er konnte sich wieder bewegen. Er kam langsam auf die Beine, tat jeden Schritt mit Bedacht und machte sich auf den Weg zurück zu seinem Wagen.

Als er die Schranke erreichte, hatte er bereits wieder Empfang. Frings wählte die Nummer der Polizei. Zehn Minuten später traf der erste Streifenwagen ein.

Während ein Einsatzfahrzeug nach dem anderen eintrudelte, gab Frings zu Protokoll, wie sein Schweißhund die Tote gefunden hatte, dass er selbst mit den Händen in der Erde gegraben hatte, und erwähnte auch seine Rückenschmerzen, ließ kein Detail aus. Danach lauschte Frings den Gesprächen der Polizisten und schnappte auf, dass die Leiche übel zugerichtet worden sei. Auf Nachfrage bekam er keine Antwort, Frings wurde hier nicht mehr gebraucht. Er gab den Polizisten den Schlüssel für die Schranke, sie würden ihn später vorbeibringen. Dann stieg er in seinen Toyota und fuhr davon. Erst als er zu Hause war und die Umhängetasche vom Beifahrersitz nahm, fiel ihm ein, dass er in seiner Aussage ein kleines Detail zu erwähnen vergessen hatte. Wenn die Beamten ihm den Schlüssel für die Schranke vorbeibrächten, würde er es ihnen noch sagen.

Kapitel 3

Nina hatte sich schnell eingearbeitet. Aber wenn ich ehrlich war, gab es auch nicht besonders viel, in was sie sich einarbeiten musste. Die Flaute, die seit Monaten herrschte, hielt noch immer an. Meine Fälle warteten auf einen Prozesstermin, einen Strafbefehl oder darauf, dass sich überhaupt mal was tat. In meinem Portfolio befand sich ein Achtzehnjähriger, der kurz vor seinem Abitur stand. Er hatte bei einer Schlägerei etwas zu fest zugelangt, und als die Polizei eintraf, bekam eine unerfahrene Kommissaranwärterin im Eifer des Gefechts auch noch einen Ellbogen von ihm ins Gesicht. Widersprüchliche Zeugenaussagen. Jeder schob dem anderen die Schuld zu. Deshalb würde es etwas länger dauern, bis sich die Staatsanwaltschaft entschied, ob sie Anklage erhob und, wenn ja, gegen wen. Dann gab es noch einen Einbrecher auf meiner Liste und einen Verkehrssünder, der meinte, dass der Tacho seines Audi A8 nicht richtig funktionierte, als er mit über hundert Stundenkilometern durch die Stadt raste. Die Flaute hielt nun schon seit drei Monaten an, finanziell konnte ich das nur überstehen, weil das Vorjahr überdurchschnittlich ergiebig gewesen war. Eine zwölfköpfige Bande weißrussischer Autoschieber war auf frischer Tat ertappt worden, wie sie in einer Werkstatt Luxuskarossen für den Abtransport in Richtung Osten zerlegt hatte. Ich hätte dem Leiter der Sonderkommission am liebsten eine Flasche Wodka als Dankeschön geschickt. Zwei der Weißrussen ließen sich von mir vertreten, und ich bekam mein Geld vorab in bar, wie es in diesen Kreisen üblich war. Der eine hieß Jegor, der andere Michail. Sie waren Brüder und würden im Knast gut zurechtkommen. Wer sich mit ihnen anlegte, landete zwangsläufig auf der Krankenstation. Zu mir waren sie nett. Manchmal muss der Anwalt als Sündenbock herhalten, in diesem Fall aber nicht. Mir gelang es, das Strafmaß deutlich nach unten zu drücken. Anstatt sieben würden sie nur drei Jahre absitzen. Nach der Urteilsverkündung hätten die Weißrussen mich am liebsten umarmt, aber die Handschellen ließen das nicht zu. Von solchen Erfolgen konnte ich nicht ewig zehren, meine Rücklagen schmolzen immer schneller dahin. Was mich aber am allermeisten störte, war, dass Nina zur Kronzeugin dieser Flaute wurde. Aber vielleicht spornte es sie ja an, noch mehr zu lernen, damit sie nicht so endete wie Nicholas Meller.

Irgendwann am dritten oder vierten Tag hatte ich ihr das Du angeboten – in der Boss-Rolle hatte ich mich noch nie wohlgefühlt. Außerdem ließ es sich so viel ungezwungener Plaudern. Ihre Behinderung beschäftigte mich nach wie vor.

»Wieso hast du eigentlich keine Prothese?«

»Stell dir vor, ich hatte mal eine«, antwortete sie. »Mit vierzehn, ungefähr eine Woche lang. Die tat ziemlich weh, und dann hat sie sich auch noch gelöst, und plötzlich lag mein Arm auf der Straße.«

Ich musste lachen. Sie grinste.

»Bist du dann mit dem Arm in der Hand nach Hause gegangen?«

»Ja. Die Leute haben ziemlich dumm geguckt.«

Mir gefiel ihre unbekümmerte Art. Dennoch, an jedem Tag, an dem ich Nina bei der Arbeit zusah, wurde mir bewusst, warum die Evolution uns zwei Hände beschert hatte. Das Leben war damit so viel einfacher.

»Wie schneidest du dir die Fingernägel? Hilft dir deine Mitbewohnerin?«, hatte ich sie irgendwann gefragt.

»Bei manchen Dingen hilft sie mir, aber nicht beim Nägelschneiden«, war ihre Antwort gewesen.

Sie wohnte mit einer Chemiestudentin in einer Zweier-WG. Da in Ninas Erzählungen bisher kein Freund vorkam, ging ich davon aus, dass sie keinen hatte. Geboren und aufgewachsen war sie in einem kleinen Ort in der Nähe von Krefeld. Ihre Eltern wohnten immer noch dort und finanzierten Ninas Studium. Sie schien nicht glücklich zu sein mit Jura, aber sie wollte das Studium durchziehen.

Ich ließ nicht locker. »Gibt es eine Nagelschere, die man mit einer Hand bedienen kann, und ich weiß nichts davon?«

Sie schüttelte den Kopf. »Bügelst du deine Hemden selbst?«

»Nein.« Ich verstand, was sie meinte.

An einem anderen Morgen brachte ich ein halbes Dutzend zusammengefaltete Kartons von der Post mit. Im Büro lag ein Stapel DVDs, die ich im Internet angeboten hatte. Nina sollte die Dinger verpacken und wegschicken. Irgendwann wollte ich mir einen Kaffee machen und sah, welch seltsame Verrenkungen sie da machte, um die Pakete mit einer Hand zusammenzufalten.

»Warum sagst du nichts?« Ich trat näher, um ihr zu helfen.

»Stopp!«, fuhr sie mich an. »Ich schaffe das. Dauert nur ein paar Sekunden länger. Okay?«

Ich zog mich zum Türrahmen zurück, blieb dort stehen und sah zu.

Sie hielt inne. »Du nervst.«

»Ich weiß. Bist nicht die erste Frau, die das zu mir sagt.«

»Bist du eigentlich Single?«

Die Frage klang ziemlich beiläufig, und meine Antwort hätte Ja lauten müssen.

»Nein«, antwortete ich stattdessen. Dr. Maria König und ich waren seit fast einem Jahr nicht mehr zusammen, aber ich hatte keine Lust, auf das Thema Beziehung einzugehen.

Nina beugte sich nach vorne, bis sie mit dem Oberkörper fast auf der Tischplatte lag. Sie tat das, um mit dem Kinn die Pappe auf dem Tisch zu fixieren, bevor sie die Rückwand des Kartons umfaltete. Es blieb nicht aus, dass sie mir dabei ihren runden Hintern in der engen weißen Jeans entgegenstreckte. Sie hatte wirklich eine tolle Figur.

Um sie nicht schamlos anzustarren, wandte ich mich ab, ging zur Kaffeemaschine und machte mir einen Espresso. Der Espresso war besonders laut und übertönte das Kindergeschrei aus dem Innenhof. Als ich zurückkam, war Nina fertig und stapelte die DVDs in den Karton.

Ich lächelte sie aufmunternd an. »Was hältst du davon – wir bringen die Pakete zusammen zur Post und gehen dann mittagessen?«

»Wenn du zahlst«, antwortete sie. »Ich habe kein Geld für so was.«

»Einverstanden.«

Von da an gingen wir öfter zusammen mittags essen.

Einen Vorteil hatte die Flaute. Mir blieb genug Zeit, mich auf ein privates, wichtiges Ereignis vorzubereiten. Das bevorstehende Kneipenfußballturnier. Dieses Jahr spielte ich im »Team Shooters«. Das Shooters war eine American Sportsbar. In der letzten Saison hatte ich für das Tetra Pack, meine damalige Stammkneipe, gekickt. Nach dem letzten Spiel hatte ich mich aber mit ein paar Leuten aus meiner Mannschaft verkracht. Eine doofe Diskussion unter Alkoholeinfluss hatte zum Streit geführt. So sehr ich Michael, den Wirt, auch mochte, ich ging seitdem nicht mehr dorthin. Jetzt konnte das Shooters auf meinen Einsatz zählen. Mir fehlte es allerdings an Kondition, weshalb ich joggte und von Tabak- auf Elektrozigarette umgestiegen war. Wenigstens bis das Turnier vorbei war, musste ich meinen Nikotinkonsum einschränken. Nina machte den Vorschlag, dass ich bei der Gelegenheit vielleicht ganz aufhören sollte zu rauchen.

An dem Tag, der mein Leben nachhaltig verändern sollte, kam ich ziemlich verkatert gegen Mittag ins Büro. Ich war nach dem Training noch im Shooters versackt und hatte neue Whiskeysorten getestet, die Lutz, der Wirt, rangeschafft hatte. Ein Fehler.

Da ich außer zwei Aspirin nichts gefrühstückt hatte, lud ich Nina zum Mittagessen ein. Sie bestellte eine Currywurst mit Pommes. In der Kneipe, wo wir waren, galt es als schick, die Wurst ungeschnitten zu servieren. Als die Kellnerin den Teller vor Nina abstellte, bemerkte sie das Problem. Die Frau sah uns etwas ratlos an. Aber ich nahm kurzerhand mein Besteck und zerteilte die Wurst in mundgerechte Stücke.

Wir fingen gerade an zu essen, als mein Handy vibrierte. Ich kramte es genervt aus der Hosentasche. Die ersten drei Ziffern auf dem Display waren 229, und das verriet mir, dass der Anruf aus dem Polizeipräsidium kam.

»Meller«, meldete ich mich und achtete darauf, dass meine Stimme gestresst klang. Ein Akt von Imagepflege, gute Anwälte hatten immer furchtbar viel zu tun.

»Hauptkommissar Rongen, Kripo Köln«, ertönte es aus dem Handy. »Ich habe hier einen Täter, der möchte Sie als Anwalt haben.«

Vielleicht bildete ich es mir nur ein, aber ich hatte das Gefühl, als habe in seiner Stimme ein ungläubiges Staunen mitgeschwungen. Als ob der Mandant einem leidtun könnte, dass ich sein Anwalt war.

»Einen Täter?«, fragte ich. »Wurde er denn schon verurteilt?«

»Sie wissen, was ich meine.«

»Hat der Verdächtige auch einen Namen?«

»Wolfgang Rölscheid. Er hat gesagt, Sie hätten ihn schon mal vertreten, und der Haftrichter hat Sie deshalb auf Wunsch des Beklagten zum Pflichtverteidiger bestellt.«

Ich erinnerte mich. So viele Mandanten hatte es im letzten Jahr nicht gegeben. Rölscheid war ein Pferdewirt aus Bergheim-Glessen, etwas außerhalb von Köln. Er betrieb einen Reiterhof. An sich ein feiner Kerl, aber ihm war die Faust ausgerutscht, zum Nachteil seiner Ehefrau. Er hatte ihr zwei Zähne ausgeschlagen und das Nasenbein gebrochen. Mir war es gelungen, die Sache als eine einmalige Angelegenheit im Affekt hinzustellen, und er kam mit einem Strafbefehl, also ohne Gerichtsverfahren, davon. Trotzdem war er damit vorbestraft. Seine Frau hatte nach der Attacke die Scheidung eingereicht.

»Ja, das stimmt«, sagte ich. »Um was geht es diesmal?«

»Mord.«

Mir klappte der Mund auf. Nina bemerkte mein entsetztes Gesicht und sah mich fragend an. Für einen Moment war ich sprachlos.

»Sind Sie noch dran?«, ertönte es aus dem Handy.

»Sie scherzen?«, fragte ich.

»Nein. Er hat seine Ehefrau ermordet.«

»Seine Ehefrau? Aber ...« Mein Gedanken rasten. Was war passiert? Hatte Rölscheid erneut zugeschlagen, diesmal etwas fester?

»Kann ich ihm ausrichten, dass Sie vorbeikommen?«, fragte Rongen.

»Ja. Und er soll vorher keine Aussage machen.«

»Keine Sorge. Er spricht nicht mit uns. Aber das muss er auch nicht. Die Beweislage ist eindeutig.«

Ich hatte mich wieder etwas gefangen. »Das höre ich so oft, und dann stellt sich heraus, dass Sie ihn wieder laufen lassen müssen.«

»Diesmal nicht. Das garantiere ich Ihnen. Sie finden uns im Präsidium, Kommissariat elf. Thomas Rongen.«

Er beendete das Gespräch ohne ein weiteres Wort.

Ich sah Nina an.

»Schon mal einen Mordfall gehabt?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Ich auch nicht.« Mir war der Appetit vergangen. Ich winkte der Kellnerin zu, ließ unser Essen einpacken und bezahlte die Rechnung.

»Im Ernst? Dein erster Mordfall?« Die Begeisterung in ihrer Stimme war nicht zu überhören.

Ich zuckte mit den Schultern.

»Irgendwann ist immer das erste Mal.«

Kapitel 4

Die Brücke von Arnheim war das letzte Ziel der Operation »Market Garden«, des größten militärischen Luftlandeeinsatzes in der Geschichte der Menschheit. Im September 1944 entwickelte der britische Field Marshal Bernard Montgomery einen tollkühnen Plan, beseelt von dem Wunsch, den Zweiten Weltkrieg bis Weihnachten zu beenden. Der Plan war, mittels Bodentruppen und Luftlandeeinheiten mehrere Rheinbrücken kurz nacheinander einzunehmen und so den entscheidenden Vorstoß ins Herz der deutschen Industrie, das Ruhrgebiet, zu ermöglichen. Rund um die holländische Kleinstadt Arnheim starben bei dieser Großoffensive die meisten Soldaten und Zivilisten.

Jetzt, rund siebzig Jahre später, befand sich das historische Schlachtfeld in der Mitte seines Kellerraumes, auf einer eigens dafür angefertigten, vier mal drei Meter großen Sperrholzplatte. Das Kellerfenster hatte er mit Brettern verschlossen, damit es unmöglich war, von draußen etwas zu sehen. Warum er sich ausgerechnet für die Schlacht um Arnheim entschieden hatte, wusste er selbst nicht mehr so genau, aber die Idee, einen Kriegsschauplatz in seinem Keller als Modell nachzubauen, war ihm beim Besuch des »Miniatur-Wunderlandes« in der Speicherstadt von Hamburg gekommen. Stundenlang hatte er sich dort aufgehalten und die filigrane Arbeit der Erbauer bewundert. Durchquerte man die riesige Ausstellung mit ihren eintausenddreihundert Quadratmetern Modellfläche, gelangte man in wenigen Schritten von einer Schweizer Berglandschaft, vorbei an einem modernen Flughafen, bis zu einem norwegischen Fjord und konnte zusehen, wie ein Containerschiff vollautomatisch anlegte. Dazwischen waren Großstädte wie Hamburg oder Las Vegas nachgebaut. Die Welt im Modell sah schöner aus als in der Wirklichkeit, fand er, und die Schöpfer dieser Miniaturen hatten wirklich nichts ausgelassen, kein noch so kleines Detail. Er liebte das, diese Detailtreue. Er war regelrecht berauscht davon. Im Miniatur-Hamburg gab es ein Miniatur-Luxushotel. Er hatte lange davorgestanden und in eines der vielen Fenster geschaut. Dahinter lag eine Suite, die in der Realität bestimmt tausend Euro die Nacht gekostet hätte. Auf dem Bett lagen ein Mann und eine Frau. Die Figuren waren nahezu unbekleidet, die Frau trug nur noch ihre schwarzen Nylonstrümpfe, und die Beine ragten weit gespreizt rechts und links von dem Mann in die Höhe. Das Licht gedämpft. Kein Hochzeitskleid auf dem Boden, keine Blumen in einer Vase, kein Kinderbett in der Suite. Nur die beiden auf dem Bett, und er steckte in ihr. Der Mann war reich, sonst könnte er sich so eine Suite nicht leisten – und die passende Frau dazu. Sie arbeitete für einen noblen Escortservice. Nebenberuflich. Tagsüber schaute sie den Leuten als Zahnarzthelferin in den Mund, saugte den Speichel ab, machte Silikonabdrücke. Oder war sie selbst Zahnärztin? Ging es ihr gar nicht ums Geld, wollte sie nur von fremden Männern gefickt werden? So oder so, sie schlüpfte nach Feierabend in eine andere Rolle, suchte zahlungskräftige Männer in teuren Hotels auf und ließ das mit sich machen, was gerade hinter dem kleinen Miniaturfenster in der noblen Suite geschah. Er spürte sein Herz klopfen, und er hörte ihre Stimmen, die Frau, wie sie anfing zu stöhnen. Es klang nicht echt, kein bisschen, ein bezahltes Stöhnen. Sie gab sich nicht mal viel Mühe. Nein, sie war keine Zahnärztin, sie brauchte das Geld, dringend sogar, was der Mann mit ihr tat, machte sie kein bisschen geil. Plötzlich schlug das falsche Gestöhne in einen spitzen Schrei um. Nicht gespielt. Der Mann hatte sie am rechten Fußgelenk gepackt, wirbelte ihren Körper herum und riss ihr den linken Nylonstrumpf herunter. Dann drückte er ihren Kopf fest ins Kissen, knebelte sie mit dem Strumpf. Seine Hand knallte auf ihren nackten Arsch, hinterließ einen roten Abdruck. Noch mal und noch mal drosch er auf sie ein. Sie versuchte zu schreien, versuchte, seinem Griff zu entkommen. Keine Chance, das Kissen dämpfte die Schreie zusätzlich. Er griff zum Boden, zu seiner Hose, zog den Ledergürtel heraus und faltete ihn einmal. Dann peitschte er sie damit aus, auf den Rücken, aber vor allem auf den nackten Arsch, die Striemen zeichneten sich deutlich ab. Damit hatte die Schlampe nicht gerechnet. Sie war von einem normalen Job ausgegangen, aber sie hatte sich in der Tür geirrt. Sie dachte wohl, sich später unter der Dusche den Dreck der Nacht abwaschen zu können. Jetzt aber färbte sich die Haut ihrer Pobacken blutig rot, so fest schlug er zu. Sie sollte für ihren dreisten Betrug büßen. Für das falsche Gestöhne, die fehlende Lust. Er hatte dafür bezahlt.

Ein Kichern, der Situation völlig unangemessen, riss ihn aus seiner Gedankenwelt. Die Frau hinter ihm sah attraktiv aus, mit langen, schwarz gelockten Haaren. Ihr Freund stand daneben, und beide sahen, was es hinter dem Miniaturfenster zu sehen gab. Sie kicherten. Seinetwegen. Er musste weg. Die beiden lachten ihn aus. Die Frau flüsterte ihrem Freund etwas ins Ohr, sie lachten noch lauter.

Arnheim war weit genug entfernt von der Realität, sowohl räumlich als auch zeitlich. Hier konnte er voll und ganz eintauchen in seine Fantasien. Wer in Arnheim 1944 überleben wollte, musste Härte zeigen. Gnade konnte tödlich sein. Das Modell basierte zum Großteil auf historischen Fakten, bis auf einige Details, die er sich selbst ausgedacht hatte. Künstlerische Freiheit. Auf der Brücke fuhren deutsche Tiger-II-Panzer auf. Die Zeit stand still. Es war der Augenblick, kurz bevor das Inferno losbrach. Die Soldaten warteten auf den Schießbefehl, während sie in Deckung kauerten und die Panzer mit schweren Geschützen über die Brücke rollten. Der Tiger II wog in Wirklichkeit rund siebenundfünfzig Tonnen mit Bewaffnung und brachte die Metallkonstruktion der Brücke zum Beben. Es hatte bereits viele Tote gegeben, Market Garden war ein blutiges Gemetzel, aber die große, alles entscheidende Schlacht würde den Soldaten noch bevorstehen.

Mit der Lupe betrachtete er das Maschinengewehrnest am linksrheinischen Brückenkopf, dort, wo die Engländer saßen, und er entschied, die vorhandene Gruppe durch einen einfachen Soldaten zu verstärken. Die Männer am Maschinengewehr würden das Feuer eröffnen, und auch beim Sterben waren sie die Ersten. Er nahm die Pinzette, griff den Soldaten, der im Maßstab 1:76 knapp zwei Zentimeter groß war, und setzte ihn direkt neben den Mann am Maschinengewehr. Die Anordnung gefiel ihm. Mit der Pinzette nahm er den Soldaten wieder weg, tupfte einen kleinen Tropfen Kleber an seinen Fuß und stellte ihn zurück auf die Position, die für ihn gedacht war. Es erforderte viel Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand. Sein Blick wanderte zu dem Haus in der Nähe der Brücke, ganz nah am Fluss auf der rechten Rheinseite – der deutschen Seite. Das Haus hatte schon mehrere Treffer von Mörsergranaten abbekommen, die Bewohner waren längst geflüchtet. Jetzt diente es dem Panzerkorps als Beobachtungsposten. Zum Glück war das Dach noch intakt, wenn auch einige Ziegel fehlten. Sie lagen verstreut um das Gebäude herum. Er hatte auf jedes Detail geachtet. Jeder einzelne Dachziegel war ein Puzzleteil seiner Fantasie. Das Haus an der Brücke gab es nicht, historisch betrachtet, aber dieses Haus war das Zentrum, der eigentliche Grund, warum er sich mit Modellbau beschäftigte und weshalb diese Schlacht in seinem Keller stattfand. Auf dem Dachboden des Modellhauses befand sich eine Kammer. Kleine, kaum sichtbare Riegel verhinderten, dass das Dach bei einer Erschütterung herunterfiel. Er löste die Riegel. Seine Hand zitterte leicht, als er das Dach abnahm – und zum Vorschein kam das, was sich darunter abspielte. Abscheuliche Gräueltaten. Früher waren die Soldaten vielleicht mal nette Väter, liebende Ehemänner oder gute Söhne gewesen. Aber das Leid, die Schmerzen und die Entbehrungen vieler Kriegsjahre hatten sie verroht. Jetzt regierte unter ihnen nur noch der blanke Hass. Vor allem gegen Frauen, Partisaninnen, die zuerst friedlich schienen, den Soldaten aber schwere Verluste zufügten. Der Major hatte schon viele gute Männer durch solche Frauen verloren, und wenn er eine von ihnen in seine Gewalt bekam, rächte er sich. Für jeden einzelnen Kameraden. In dem Haus am Flussufer. Auf dem Dachboden. In der Kammer. Sie hatten die letzte Partisanin gerade erst begraben – oder das, was von ihr übriggeblieben war –, nun war schon eine neue eingetroffen. Das ging schnell diesmal. Der Major streifte die ledernen Handschuhe ab. Sie lag breitbeinig gefesselt auf dem Tisch. Was würde mit ihr geschehen? Der Major zögerte, es mussten Vorbereitungen getroffen werden. Nichts übereilen. Er durfte keine Fehler machen, kein unnötiges Risiko eingehen. Es sollte alles wie immer laufen – genau nach Plan.

Die Partisanin hatte bereits einen Namen. Sie war markiert, wie er es nannte. Diesen Moment genoss er am meisten. Der Moment, wenn die Fantasie sein Großhirn eroberte und plastisch Gestalt annahm.

Kapitel 5

Den ersten Mordfall meines Lebens hätte ich lieber ohne eine Zuschauerin an meiner Seite bearbeitet. Zu viele Stolpersteine lagen auf dem Weg vor mir, und ich wollte nicht, dass Nina dabei war, wenn ich hinfiel. Ich stellte den Alfa Romeo neben einer Reihe von Streifenwagen auf einem der Besucherparkplätze ab. Einen Steinwurf vom Präsidium entfernt befand sich ein großes Einkaufszentrum. Ich verkniff mir die Frage, ob Nina nicht lieber hätte shoppen gehen wollen, anstatt mich zu begleiten. Es fing an zu nieseln. Wir gingen zügig Richtung Haupteingang, der weit genug von den Besucherparkplätzen weg lag, dass wir nass wurden.

»Zu Hauptkommissar Rongen, bitte.«

Der Mann vom Sicherheitsdienst saß hinter einem Tresen und blickte auf eine Liste. »Da sind Sie hier falsch. Die Mordkommission ist Gebäude Nummer sechs. Raus und dann rechts. Melden Sie sich dort beim Sicherheitsdienst an.«

Mittlerweile war aus dem Nieseln ein richtiger Regen geworden. Wir gingen den Weg zurück, den wir gekommen waren. Mein Auto parkte genau vor Gebäude sechs, den Umweg hätten wir uns also sparen können. Aber es war nun mal mein erster Mordfall. Nina beschwerte sich nicht.

Im Gebäude sechs saß der Sicherheitsdienst hinter einer Panzerglasscheibe. Als wir unser Anliegen vorgebracht hatten, informierte er Hauptkommissar Rongen per Telefon. Wir warteten. Ich versuchte mir einen Reim darauf zu machen, was eigentlich vorgefallen war. Waren Rölscheid wieder die Nerven durchgegangen?

Hatte er diesmal zu fest zugeschlagen? Dann wäre es Körperverletzung mit Todesfolge oder Totschlag im Affekt, aber kein Mord. Hauptkommissar Rongen hatte von Mord gesprochen und dabei sehr überzeugt geklungen.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: