Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plaisir d'Amour Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

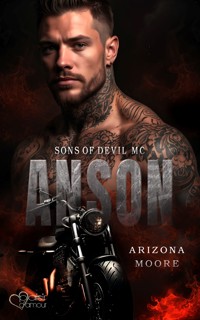

- Serie: Sons of Devil MC

- Sprache: Deutsch

Brooklyn Heart hat ihr ganzes Leben hinter Klostermauern verbracht – in einer Welt aus Stille, Gebeten und Gehorsam. Von Freiheit, Verlangen und Gefahr hat sie keine Ahnung … bis sie einem Mann begegnet, der all das verkörpert, wovor sie ihr Glaube immer gewarnt hat. Als Brooklyn eines Abends von einer Gruppe Männer bedroht wird, taucht er auf: Anson Summers – tätowiert, gefährlich und sündig attraktiv. Ein Mitglied der Sons of Devil, eines Motorradclubs, der für Chaos, Macht und Versuchung steht. Als nach Brooklyns Rettung klar wird, dass ihr Angreifer Verbindungen zum Club hat, bekommt Anson den undankbaren Auftrag, sie zu beschützen – Tag und Nacht. Keiner der beiden ist begeistert, denn zwei Welten prallen aufeinander: Unschuld trifft auf Sünde, Disziplin auf pure Begierde. Inmitten der ständigen Gefahr, die Brooklyn umgibt, brennt die Luft zwischen ihnen heißer als jede Hölle. Doch ohne es zu wissen, trägt sie ein Geheimnis in sich, das nicht nur ihr Schicksal besiegelt – sondern den Sons of Devil MC in den Untergang treiben könnte. Und am Ende bleibt nur eine Frage: Wie viel Risiko ist Liebe wert, wenn sie alles zerstören kann?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 563

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Arizona Moore

Sons of Devil MC Teil 4: Anson

© 2025 Plaisir d’Amour Verlag, D-64678 Lindenfels

www.plaisirdamour.de

© Covergestaltung: Sabrina Dahlenburg

(www.art-for-your-book.de)

ISBN Print: 978-3-86495-744-4

ISBN eBook: 978-3-86495-745-1

Die Personen und die Handlung des Romans sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.

Dieser Roman darf weder auszugsweise noch vollständig per E-Mail, Fotokopie, Fax oder jegliches andere Kommunikationsmittel ohne die ausdrückliche Genehmigung des Verlages oder der Autorin weitergegeben werden.

Triggerwarnung

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Epilog

Autorin

Triggerwarnung

Liebe Leserinnen und Leser,

bevor ihr in die Geschichte von Brooklyn und Anson eintaucht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass in diesem Roman Themen behandelt werden, die emotional aufwühlend sein können. Diese sind: Gewalt, Folter und Mord.

Ich möchte euch dazu ermutigen, auf eure Gefühle zu hören, da eure mentale Gesundheit oberste Priorität hat.

Prolog

Sie

Zwanzig Jahre zuvor

Die Straßen Chicagos sind zu dieser unchristlichen Uhrzeit glücklicherweise nahezu verwaist. Der Regen prasselt vom Himmel und verwandelt die Pflastersteine in eine spiegelnde Fläche aus Dunkelheit und Licht, unterbrochen von den flackernden Laternen, die wie drohende Augen auf die junge Frau hinabblicken. Sie stolpert panisch durch die Gassen, ihre durchnässten Turnschuhe schmatzen bei jedem Schritt. Ihre Lungen brennen, doch das ignoriert sie. Sie darf sich keine Ruhepause gönnen.

„Alles wird gut, mein Schatz. Mommy lässt nicht zu, dass dir etwas zustößt“, schwört sie mit zitternder Stimme ihrem Neugeborenen, das sie fest an ihren Körper presst. Ihre Lippen sind blass, beinahe blau von der Eiseskälte der Nacht.

Das Baby beginnt zu weinen. Es ist ein leises Geräusch, das die Stille der Nacht durchbricht. Sofort bleibt sie stehen, zwängt sich in eine Nische zwischen zwei Backsteinhäusern und wiegt ihr Kind im Arm, während sie mit ihren Blicken die Straßen absucht.

„Pst, bitte sei still, mein Engel“, fleht sie. „Er darf uns nicht finden.“ Ihre Tränen vermischen sich mit dem Regen, der ihr Gesicht hinabrinnt.

Ihr ist in jeder Sekunde schmerzlich bewusst, dass er ihr dicht auf den Fersen ist. Er wird sie finden, wenn sie noch länger hier verweilt. Er, ihr schlimmster Albtraum, ein Monster und Tyrann, der immer bekommt, was er will.

Während sie für einen Moment die Augen schließt und ein Stoßgebet gen Himmel schickt, hallen seine Worte in ihrem Kopf wider – wie Peitschenhiebe. Brutal und unerschütterlich. Du bist meine Frau, mein verficktes Eigentum. Ich teile dich nicht. Mit niemandem. Und schon gar nicht mit einem verdammten Balg.

Ein eiskalter Schauer läuft ihr über den Rücken, da sie seinen Gesichtsausdruck genau vor Augen hat. Kalt, hasserfüllt und gnadenlos.

Er ist ein skrupelloser Mann, der keine Sekunde zögert, sie zu schlagen, wenn sie sich weigert, sich seinem Willen zu beugen. Was er mit ihr macht, ist ihr egal. Sie würde jeden Tritt, jeden Fausthieb und jede Erniedrigung ertragen, solange sie ihr gemeinsames Kind in Sicherheit wüsste.

Mittlerweile liegt das Kleine ruhiger in ihren Armen. Die winzigen Finger ihrer Tochter umklammern die Kette um ihren Hals, als wüsste das Neugeborene instinktiv, wie zerbrechlich und vergänglich das Leben ist.

Sie wickelt die Wolldecke enger um das Baby. Jeder Atemzug ihrer Tochter klingt wie ein Versprechen. Ein Versprechen auf Hoffnung. Die Hoffnung hat sie schon längst aufgegeben, denn sie hat am eigenen Leib spüren müssen, wie er jeden Funken zunichtegemacht hat. Er wird nie zulassen, dass ihre Tochter eine Zukunft, eine Chance auf ein normales Leben hat.

Schluchzend erinnert sie sich daran zurück, wie er sich direkt nach ihrer Niederkunft über das Babybettchen gebeugt hatte. Ich werde das Problem für uns aus der Welt schaffen. Das ist das Beste für uns beide, Darling. Genau diese Worte hatte er ausgesprochen, ehe er aus dem Zimmer gestürmt war.

Sie hat den Schmerz bis ins Knochenmark gespürt und war sich sofort sicher gewesen, dass er jede Silbe todernst gemeint hat. Er ist nämlich kein Mann, der nur droht. Er handelt.

Seit Tagen hat sie die Rettungsaktion ihrer Tochter vorbereitet. Ein kleiner Rucksack, kaum etwas Wertvolles, nur das Nötigste hat sie eingepackt. Zwar hat sie keine Ahnung, wohin sie gehen soll, aber sie musste ihr kleines Mädchen fortschaffen, bevor er seine Ankündigung in die Tat umsetzen konnte.

Sie atmet tief durch und schüttelt die Gedanken an ihn, den Kopf eines Menschenhändlerrings, ab. Das Baby presst sie fester gegen ihre Brust, tritt aus der Nische heraus und blickt sich ein letztes Mal panisch um.

Die Kälte kriecht ihr durch ihre durchnässten Klamotten und brennt sich in ihre Knochen, doch das muss sie ignorieren. Sie muss weiterlaufen. Die Kleine beginnt erneut, in ihren Armen zu quengeln, und sie weiß, was diese Laute zu bedeuten haben. Sie hat Hunger. Allerdings bleibt keine Zeit für eine Stillpause.

Er ist dicht hinter ihr. Erst vor wenigen Minuten hat sie das unverwechselbare Dröhnen seines Motorrads vernommen, oder hat sie sich das nur eingebildet? Nichtsdestotrotz darf sie kein Risiko eingehen.

„Halte durch, mein Liebling. Mommy findet einen sicheren Ort für dich“, schwört sie ihrem kleinen Mädchen.

Allerdings ist das eine Lüge. Sie hat keine Ahnung, wohin sie fliehen soll.

Wie konnte sie nur so dumm sein? Warum hat sie die Warnungen ihrer Familie, ihrer Freunde, was ihn anbelangte, ignoriert? Weshalb hat sie sich nur auf ihn eingelassen?

Weil Liebe scheinbar blind macht, denkt sie bei sich.

Damals war sie wie in einer Art Rausch gewesen – völlig geblendet von ihm, von seiner Ausstrahlung und seinem Charme, seiner täuschend echten Perfektion. Er wusste genau, wie man eine Frau um den kleinen Finger wickelt, mit diesen unergründlichen Augen, seinem Lächeln, seinen Aufmerksamkeiten und Komplimenten. Er hatte sie nach Strich und Faden verwöhnt, sie behandelt, als wäre sie das Wertvollste in seinem Leben, woraufhin sie sich mehr und mehr in seiner Welt verloren hatte.

Pass auf, hatten sie gesagt. So einer bedeutet immer Ärger. Doch sie wollte ihnen nicht glauben, wollte es nicht hören. Sie wollte es nicht sehen. Die Gerüchte, die ihr über ihn zu Ohren gekommen waren, hatte sie als Fehlinformationen eingestuft. Zuhälter, Menschenhändler, Drogenbaron, ein Mann mit Blut an den Händen. All das hatte sie ignoriert.

Sie redete sich ein, dass es Lügen seien, dass er niemals so jemand sein könnte. Nicht der Mann, der sie küsste, als wäre sie sein ganzes Universum. Nicht der Mann, der sie in den Armen hielt, ihr jeden Wunsch von den Augen ablas und immer wieder betonte, dass er sie lieben und nie wieder loslassen würde.

Erst als seine Liebe immer kälter wurde, als seine Hände, die einst so sanft zu ihr gewesen waren, zu Waffen wurden, sah sie sein wahres Ich. Er ist ein Kontrollfreak, ein Manipulator, ein Mann, der Freude daran hat, andere zu brechen. Die Gerüchte bewahrheiteten sich, doch da war es längst zu spät für sie. Sie befand sich vollumfänglich in seinen Klauen.

Er hatte ihr alles genommen. Ihre Freiheit. Ihren Willen. Ihre Stärke. Ihr Selbst.

Und nun, da sie am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen ist, gibt es kein Zurück mehr. Ihre Familie hat sich von ihr abgewandt, von ihren Freunden hatte er sie systematisch distanziert. Sie hat niemanden mehr, den sie um Hilfe bitten könnte. Sie ist völlig auf sich allein gestellt.

Nach einer gefühlten Ewigkeit des panischen und planlosen Umherirrens sieht sie einen Hoffnungsschimmer: ein Gebäude, das sich düster, aber irgendwie erhaben gegen den Nachthimmel abhebt. Die großen, schweren Türen wirken alles andere als einladend, aber was für Optionen blieben ihr?

Basilica our Ladys of Sorrows.

Ein Kloster.

Sie bleibt stehen, ihre Lungen brennen, jeder Muskel in ihrem Körper schmerzt und sie zittert am ganzen Leib. Ihre Zähne schlagen unkontrollierbar aufeinander, sie kann es nicht verhindern.

Die Erleichterung, einen potenziell sicheren Unterschlupf für ihre Tochter gefunden zu haben, wird sogleich von Zweifeln überschattet.

Werden die Nonnen sie überhaupt hineinlassen? Sie ist vieles, aber ganz gewiss keine fromme Frau. Ihre Seele ist befleckt, zerrissen von Schuld und Scham.

Werden die Nonnen dem Baby einer schmutzigen Frau Zuflucht gewähren? Dem Kind einer Frau, die sich freiwillig einem Monster verpflichtet hat, das sie zu seiner Hure gemacht hat?

Ihr kleines Mädchen schreit nun immer lauter.

„Alles wird gut, Mäuschen“, sagt sie mehr zu sich selbst als zu ihrem Kind.

Ihr ist bewusst, dass sie keine andere Wahl hat. Er wird sie finden, das tut er immer, und ihrem Kind etwas antun. Also schleppt sie sich mit letzter Kraft über den gepflasterten Vorplatz zur großen Eingangstür der Basilika. Mittlerweile sind ihre Finger gänzlich taub vor Kälte.

„Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben, mehr als alles andere auf dieser Welt“, wispert sie und platziert einen festen Kuss auf der Stirn ihres Babys. „Und gerade weil dich so liebe, ist das hier das Beste für dich, mein Schatz. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden, meine kleine süße Brooklyn. Dafür werde ich beten.“

Sie kniet sich vor die Tür des Gotteshauses und legt ihre Tochter vorsichtig davor ab. Ein kleines Lächeln huscht über das tränennasse Gesicht ihres Mädchens, woraufhin ihr Herz endgültig in tausend kleine Teile zerspringt.

„Es ist das Richtige“, spricht sie sich selbst Mut zu und wiederholt diese Worte pausenlos in ihrem Kopf. Allerdings kommt es ihr falsch vor. Es kommt ihr vor, als würde sie ihr eigenes Herz und ihre Seele hier zurücklassen.

Neben ihrer Tochter stellt sie den Rucksack ab. In ihm befindet sich alles, was die Nonnen für die ersten Tage brauchen werden: Windeln, Nahrung, Kleidung, Schnuller und ein Spielzeug. Und ein Brief. Ein handgeschriebener Abschiedsbrief, der erklären wird, wieso sie tun musste, was sie nun getan hat.

Ein letztes Mal drückt sie ihre Lippen auf die Stirn ihres kleinen Mädchens. Ihre Haut ist warm und ihr Geruch ist so berauschend, dass sie kurz die Augen schließt, um sich genau diesen Duft, das Gefühl ihrer glatten Haut für immer in ihrem Gedächtnis bewahren zu können.

„Ich liebe dich, Brooklyn. Du bist mein Herz“, sagt sie. Ihre Stimme bricht. „Mommy liebt dich über alles. Bitte hass mich nicht.“

Langsam richtet sie sich auf. Ihre Knie zittern wie Espenlaub. Schluchzend hebt sie ihre Hand und klopft an die Tür. Es ist ein dumpfes, hallendes Geräusch, das sich für sie wie das Ende dieser Welt anfühlt.

Sie hält so lange den Atem an, bis sie Schritte auf der anderen Seite der Pforte vernehmen kann. Kurz darauf hört sie eine sanfte, warme Stimme. „Einen Moment bitte, ich bin sofort bei Ihnen.“

Das ist ihr Stichwort.

Mit einem Herz, das sich schwerer anfühlt als ein voll beladener Schwertransporter, dreht sie sich um und rennt davon, ohne noch einen letzten Blick auf ihre geliebte Tochter zu werfen. Hätte sie das getan, wäre sie zusammengebrochen. Sie hätte die Kleine wieder in ihre Arme gehoben und mitgenommen. Doch das würde den sicheren Tod ihres Mädchens bedeuten.

Es ist das Beste.

Sie läuft und läuft. Ihre Schritte sind schnell und panisch, ihr Atem kommt stoßweise.

Jedes Geräusch, das sie hört, klingt wie sein Motorrad, als wäre er nur noch einen Steinwurf von ihr entfernt. Er wird sie finden, daran besteht keinerlei Zweifel.

Die Bestrafung wegen des Fluchtversuches wird sicherlich brutal ausfallen, aber das ist ihr egal. Die Hauptsache ist, dass ihre Tochter eine Chance auf ein Leben hat. Jayden kann sie ruhig foltern, sie brechen oder ihr mit dem Tod drohen, sie wird niemals jemandem erzählen, wo Brooklyn ist.

Das Geheimnis über den Verbleib ihres Kindes wird sie mit ins Grab nehmen.

Tränen rinnen wie Sturzbäche über ihre Wangen, doch sie wischt diese nicht fort. Ihr Blick ist starr geradeaus gerichtet, auf die dunkle Straße, die sich vor ihr erstreckt.

In dieser Nacht verliert sie alles. Doch das Wissen, dass ihr kleines, unschuldiges Mädchen nun eine Chance auf ein Leben, ein so viel besseres Leben als das ihre, hat, ist ihren Schmerz allemal wert. Das ist alles, was für sie zählt.

Kapitel 1

Brooklyn

„Schwester Brooklyn, wie geht es dir?“

Ich drehe mich um und lächele gekünstelt. Schwester Lucy kommt langsam den Flur entlanggewatschelt. Sie wirkt wie immer ruhig, und nahezu weise. Ihr graues Haar lugt unter der Haube hervor, und ihre grünen Augen mustern mich mit einer Mischung aus Zuneigung und Mitleid, was ich nur schwer ertragen kann.

„Schwester Lucy“, begrüße ich unsere Ordensälteste höflich.

„Du warst wieder bei der Äbtissin, nicht wahr?“ Wissend hebt sie eine Augenbraue.

Nickend seufze ich. „Wie jeden Tag.“

Lucy kommt näher auf mich zu und legt ihre wettergegerbte Hand auf meine Schulter. „Wieso quälst du dich so, mein Kind? Manchmal ist es besser, Dinge ruhen zu lassen.“

„Wie soll das gehen, Schwester?“ Meine Stimme klingt brüchig, und ich senke den Blick. „Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ich weiß nicht einmal, ob Brooklyn überhaupt mein echter Vorname ist.“

Ich muss herausfinden, wer ich bin, wer meine Eltern sind.

Seitdem ich denken kann, befinde ich mich im Kloster und lebe mit Frauen zusammen, die mit Gott verheiratet sind. Keine meiner Schwestern will mir Auskunft darüber erteilen, wie ich hier gelandet bin. Sobald ich nachfrage, verstummen sie, als hätten sie ein Schweigegelübde abgelegt. Dabei möchte ich doch nur wissen, wo ich herkomme.

Ist das nicht mein gutes Recht?

Haben meine Eltern mich hier abgegeben, weil sie mich nicht wollten?

Konnten sie sich nicht um mich kümmern? Hatten sie Probleme?

War ich vielleicht ein Unfall, den man vertuschen musste?

Dass Heart nicht mein richtiger Nachname ist, so viel weiß ich bereits. Eine der Schwestern hat sich verplappert. Sie haben mir den Nachnamen gegeben, weil das Herz das Symbol der Liebe ist. Schwester Mary meinte, dass das Herz weitaus mehr als ein Symbol ist. Es ist ein stiller Ruf – vergiss nie zu lieben. Wer ein Kind in die Arme schließt, hat die Möglichkeit in der Hand, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Jede Umarmung, jedes Lächeln und jedes Wort der Ermutigung formt kleine Herzen zu großen Seelen.

„Manchmal ist die Last eines Geheimnisses schwerer zu ertragen, als man glaubt“, meint Lucy seufzend.

„Aber es sind meine Geheimnisse.“ Ich hebe den Kopf und blicke ihr geradewegs in die Augen. „Ich habe ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Außerdem bin ich kein Kind mehr.“

Lucy zögert, ehe sie mir antwortet. „Es ist zu gefährlich, Brooklyn.“

Gefährlich.

Dieses Wort hallt in meinem Kopf nach, doch ehe ich nachbohren kann, was sie mir damit sagen möchte, drückt Schwester Lucy mir eine Papiertüte in die Hand.

„Hier“, sagt sie. „Nimm etwas Obst aus unserem Garten und genieß es. Du kannst einen Vitaminschub gut gebrauchen, denn in letzter Zeit bist du so blass um die Nasenspitze.“

Kopfschüttelnd nehme ich die Tüte an mich und murmle ein knappes Dankeschön, obwohl ich keinerlei Appetit verspüre.

„Denk darüber nach, was ich gesagt habe“, mahnt Lucy mich. „Manchmal bringt das Graben nach der Vergangenheit nichts weiter als Schmerz und Enttäuschung.“ Mit diesen Worten dreht sie sich um und verschwindet den Flur hinunter.

Schnaubend marschiere ich in mein kleines Zimmer und starre auf die Tüte, die Schwester Lucy mir in die Hand gedrückt hat. Darin befinden sich Birnen, Äpfel und ein paar Pflaumen. Das Obst bauen wir in unserem Klostergarten selbst an. Normalerweise würde ich mich über eine Vitaminspritze sehr freuen, aber heute ist dem leider nicht so.

Ich kann den Rat meiner Schwester nicht befolgen. Ich muss wissen, wer ich bin.

Ich lasse mich auf meinem Bett nieder, öffne die Schublade meines Nachttischschranks und nehme ein altes Medaillon heraus. Die Kette ist das Einzige, was ich besitze, das ein Hinweis auf meine Herkunft gibt.

Vorsichtig öffne ich es.

In dem Medaillon befindet sich ein winziges Foto einer sehr jungen Frau. Sie sieht mir ähnlich – die gleichen blonden lockigen Haare, die gleichen grau-grünen Augen.

„Wer bist du?“, frage ich.

Mit der Fingerspitze streiche ich über das Bild und seufze.

Die Äbtissin mag mich wieder und wieder abweisen, aber ich werde nicht aufgeben. Irgendwer muss doch etwas wissen. Irgendjemand weiß bestimmt, wie und weshalb ich in diesem Kloster gelandet bin. Und ich werde nicht aufhören, nach Antworten zu suchen, bis ich sie habe.

Auch wenn mir das strengstens untersagt worden ist, werde ich Nachforschungen anstellen. Ich werde bald einundzwanzig Jahre alt und bin kein Kleinkind mehr, das in Watte gepackt werden muss. Ich bin eine starke junge Frau.

Das Medaillon lege ich in die Schublade zurück. Anschließend verlasse ich mein Zimmer und durchquere die verwinkelten Korridore, um in den alten Archiven des Klosters nach Antworten zu suchen.

Eigentlich ist es fast allen streng verboten, diese Räumlichkeiten aufzusuchen. Nur wenigen Schwestern, primär denen, die dort arbeiten, ist der Zugang gestattet. Ich bin schon oft dort hingegangen, um nach Hinweisen zu suchen, doch im letzten Moment hatte mich stets der Mut verlassen. Die Angst, erwischt und des Klosters verwiesen zu werden, war zu groß. Allerdings pfeife ich mittlerweile auf mögliche Konsequenzen, da ich die Ungewissheit kaum noch aushalte.

Das Archiv liegt im hintersten Teil des alten Gebäudes, wohin sich kaum jemand verirrt. Die Uhrzeit für meine Recherche ist günstig, da die Schwestern, die hier gewöhnlich ihren Dienst verrichten, heute anderweitig eingeteilt worden sind. Die alten Regale sind staubig und vollgestopft mit Büchern, Pergamentrollen und Dokumenten.

Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich finde, wonach ich gesucht habe: die alten Besuchsregister.

Ich blättere durch die vergilbten Seiten, meine Finger und Blicke fliegen über die Einträge. Jedes Mal wenn jemand im Kloster aufgenommen wird, werden der Name, das Datum und allgemeine Daten niedergeschrieben. Hier muss also auch meine Ankunft verzeichnet sein. Deshalb durchforste ich die Aufzeichnungen nach einem Eintrag, der zu mir passen könnte.

Nach etwa einer Stunde der Recherche stoße ich schließlich auf ein paar Zeilen, die mich innehalten lassen.

Vorname: Brooklyn (laut Begleitschreiben)

Nachname: unbekannt

Alter: etwa zehn Tage

Begleitperson: keine

Zustand: unterkühlt, gesund, stabil

Mein Herz schlägt schneller.

Das bin ich.

Abermals lese ich den Eintrag.

Begleitperson: keine.

Hat man mich etwa vor den Toren des Klosters abgelegt?

Meine Gedanken wirbeln durcheinander, mein Puls schnellt schlagartig in die Höhe.

Plötzlich vernehme ich hinter mir Schritte.

Mist.

„Was tust du hier?“, höre ich Schwester Lucy fragen.

Erschrocken fahre ich herum. Meine Ordensschwester steht im Türrahmen und bedenkt mich mit einem strengen Blick.

„Ich … ich … suche nach Antworten, die ihr mir verwehrt“, stammle ich.

Ihre Augen verengen sich zu Schlitzen. „Habe ich dir nicht vorhin gesagt, dass du das Thema ruhen lassen sollst?“

„Das kann ich nicht.“ Langsam gehe ich mit dem Besuchsregister in den Händen auf sie zu und halte es ihr hin. „Sieh dir bitte diesen Eintrag an. In ihm geht es um mich. Irgendjemand hat mich bei euch abgegeben, und ich muss wissen, wer es war. Weshalb will niemand mit mir darüber sprechen? Und was hat es mit diesem Begleitschreiben auf sich?“

Schwester Lucy schnalzt mit der Zunge und entreißt mir das alte Buch. „Manche Dinge bleiben besser ungesagt, Brooklyn. Lass es endlich gut sein.“

Ich schüttle den Kopf, Tränen steigen mir in die Augen. „Ich werde nicht aufhören, Nachforschungen anzustellen, denn ich muss wissen, woher ich komme“, entgegne ich entschlossen.

„Dann kann ich nur dafür beten, dass du es nicht bereuen wirst.“ Schwester Lucy sieht mich an, und für einen Moment meine ich, so etwas wie Mitleid in ihren Augen sehen zu können. „Doch bevor du dich wieder in die Recherche stürzt, solltest du dich nützlich machen und für mich zum Supermarkt gehen. Schwester Mary Claire kann dich begleiten.“

„Ohne sie bin ich schneller“, antworte ich nickend und schiebe mich an ihr vorbei, um zur Küche zu gehen, wo für gewöhnlich die Einkaufsliste liegt.

In der Regel bestellen wir all unsere Lebensmittel beim Großhandel, der die Waren an uns ausliefert. Aber hin und wieder fehlen ein paar Kleinigkeiten, die sofort gebraucht werden.

Die Klosterküche finde ich verwaist vor. Wahrscheinlich sind die Schwestern, die Küchendienst haben, gerade beim Gebet in der Kapelle oder machen eine Pause. In unserem Kloster finden täglich mehrere Gottesdienste und Gebetsrunden statt. Manche sind verpflichtend, andere freiwillig.

„Schwester Brooklyn?“

Ich zucke zusammen, dann drehe ich mich um. „Ja, bitte?“

„Was tust du hier?“, erkundigt sich die Äbtissin bei mir.

Unsere Äbtissin ist eine hochgewachsene schlanke Frau um die sechzig. Im Alltag trägt sie ein einfaches Gewand, ein Brustkreuz sowie einen Ring an der rechten Hand. Ihre Haare sind immer zu einem strammen Dutt gedreht, was sie sehr streng wirken lässt. Und das ist sie auch. Sie liebt Regeln wie keine andere.

Wenn sie durch die Gänge schreitet, hallen ihre Schritte auf dem Steinboden wider. Es ist, als würde das ganze Kloster innehalten, wenn sie vorbeigeht. Niemand wagt es, ihrem durchdringenden Blick auszuweichen oder ihr gar zu widersprechen. Ihre Stimme ist ruhig, aber unnachgiebig.

Ich habe oft versucht, mir vorzustellen, wer sie wohl gewesen war, bevor sie hierherkam. Ob sie jemals gezögert hat, sich Gott zu verpflichten, ob es Momente gab, in denen sie nicht so diszipliniert war. Manchmal frage ich mich, ob es ihr nie schwerfällt, so streng zu sein.

„Schwester Lucy hat mir aufgetragen, Besorgungen im Supermarkt zu machen. Um diese Aufgabe erledigen zu können, brauche ich die Einkaufsliste“, rechtfertige ich meine Anwesenheit.

Sie nickt. „Gut, dann schnapp dir den Zettel und hol die Geldbörse aus meinem Büro. Soll dich jemand begleiten?“

Schnell schüttle ich den Kopf. „Nein, danke, ich wäre gern einen Moment für mich allein.“

Sie legt die Stirn in Falten und mustert mich mit ihrem typischen durchdringenden Blick. „Du wirkst bedrückt, Brooklyn. Was macht dir das Herz so schwer?“

Ich zögere einen Moment.

Die Wahrheit ist, dass ich mich in letzter Zeit ständig so fühle, als würde mir etwas fehlen. Als wäre ich unvollständig und verloren. Auch wenn ich stets von lieben Menschen umgeben bin, verspüre ich dennoch eine seltsame Einsamkeit.

„Ich …“ Meine Stimme zittert leicht, und ich muss mich räuspern, um weitersprechen zu können. „Ich fühle mich einsam, obwohl ich das nicht bin. Ich habe meine Ordensschwestern, führe tiefgründige Dialoge mit Gott, aber …“

„Dich quält die Frage, wo du herkommst, nicht wahr?“, fällt sie mir ins Wort.

Ich nicke zaghaft. „Allerdings werde ich wohl nie Antworten erhalten, oder?“

Die Äbtissin betrachtet mich einen Augenblick schweigend. Dann schenkt sie mir ein Lächeln. Es ist selten, sie so sanft und fürsorglich zu erleben. „Doch, das wirst du. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber eines Tages. Wenn die Zeit reif ist, wirst du deine Wurzeln finden.“

„Wenn die Zeit reif ist?“

Die Äbtissin kommt auf mich zu und legt mir eine Hand auf die Schulter. „Übe dich in Geduld, Schwester. Wie steht es so trefflich im Buch der Römer niedergeschrieben? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.“

Ich lasse ihre Worte kurz auf mich wirken.

Geduld.

Ich war geduldig gewesen. Zu viele Jahre. Doch wie lange kann sich ein Mensch gedulden, wenn ihm Antworten bewusst verwehrt werden?

„Brooklyn, hör mir zu. Manchmal bekommt man keine Antworten, weil man noch nicht dazu bereit ist, diese zu hören. Aber wenn der richtige Moment gekommen ist, wird dir alles offenbart werden. Und jetzt komm mit mir, damit ich dir die Geldbörse aushändigen kann.“

Die Äbtissin dreht sich um und verlässt die Küche. Seufzend schnappe ich mir die Einkaufsliste und eile ihr hinterher. Nachdem sie mir das Geld gegeben hat, verlasse ich das Kloster. Natürlich nicht ohne vorher zu überprüfen, ob meine Kleidung ordnungsgemäß sitzt. Der weiße Schleier, den ich außerhalb der Klostermauern trage, verkörpert meinen Novizinnen-Status. Den schwarzen Schleier werde ich erst bei der ersten Profess, dem Ablegen des Ordensgelübdes, erhalten. Einem Schritt, bis zu dem mir noch zwei Jahre Zeit bleiben, ehe ich eine Entscheidung treffen muss: Will ich mein Leben vollständig und für immer Gott widmen?

Heute ist ein schöner, sonniger Tag. Der Himmel leuchtet strahlend blau, kein Wölkchen ist zu sehen. Vögel zwitschern, Bienen summen und der verlockende Geruch von Grillfleisch liegt in der Luft. Es ist, als hätte Gott den perfekten Frühlingstag geschaffen. Ich atme tief durch und genieße die Wärme der Sonnenstrahlen auf meiner Haut.

Der Supermarkt ist nur wenige Blöcke vom Kloster entfernt. Ich übernehme das Einkaufen gern, denn ich mag es, in der Stadt und unter Menschen zu sein. Es beruhigt mich irgendwie. Die Geräusche des Alltags, die Gespräche der Leute um mich herum, das ferne Knattern von Motorrädern – all das sind Laute, die mir gefallen.

Für den Moment verbanne ich deshalb die Frage nach meiner Existenz aus meinem Kopf und koste einfach das göttliche Wetter und meinen Spaziergang aus.

Ich biege in einen kleinen öffentlichen Park ein. Die Grünanlage ist ein Traum. Die Sonne scheint auf die gepflegten Sandwege, die von Blumen gesäumt sind. Es duftet nach Rosen, frisch gemähtem Gras und einem Hauch von Regen, der vergangene Nacht gefallen ist. Kinder tollen herum, Hunde bellen, und irgendwo in der Ferne spielt jemand auf einer Gitarre. Dies ist der perfekte Ort, um seine Sorgen für eine Weile zu vergessen. Am liebsten beobachte ich Hunde und Menschen, die für ihre Lieblinge Stöckchen oder Bälle werfen. Ich hätte auch gern eine Fellnase, aber Haustiere sind im Kloster leider strikt verboten.

Mein Weg zum Supermarkt führt mich durch eine kleine Unterführung, die den Park mit dem angrenzenden Viertel verbindet. Ich gehe nicht gern durch diese Passage. Sie ist dunkel, es riecht dort nach feuchtem, modrigem Untergrund, und manchmal liegen dort gebrauchte Spritzen und leere Alkoholflaschen herum. Außerdem wird der Tunnel hin und wieder von zwielichtigen Gestalten genutzt – vermutlich für Drogendeals, um unbeobachtet zu bleiben. Allerdings ist dieser Weg der kürzeste, und wer schert sich schon um eine angehende Nonne?

Ich atme tief durch, ehe ich die Unterführung betrete. Die silberne Kreuzkette, die um meinen Hals hängt, glänzt im Sonnenlicht. Wenn ich ruhig und völlig desinteressiert wirke, werde ich die Passage problemlos passieren können, in der sich eine Gruppe von jungen Männern aufhält. Sie sind zu viert, vermutlich in meinem Alter, stehen beisammen, rauchen Zigaretten und lachen. Nichts Ungewöhnliches, aber dennoch beschleunigt sich mein Herzschlag.

Geh einfach weiter, Brooklyn, dir passiert schon nichts.

„Yo, Leute, seht mal. Wir bekommen Besuch von einem Pinguin. Ich wusste gar nicht, dass sie im Park neuerdings auch diese Tiere halten.“

Die Worte kommen von einem Mann, der groß und breitschultrig ist und eine Lederjacke trägt, die über seinen muskulösen Körper gespannt ist. Er lehnt lässig an der Wand und hat mich mit einem grinsenden Blick im Visier.

Seine Freunde lachen.

„Ein ziemlich heißer Pinguin, sofern ich das beurteilen kann. Ihr Gesicht ist nicht hoffnungslos entstellt“, kommentiert ein anderer. Er ist kleiner und hat einen überaus scharfen Blick. Eine Zigarette hängt zwischen seinen gepiercten Lippen. Er lässt seinen Blick von meinem Gesicht zu meiner Kreuzkette und schließlich zu meinen Füßen wandern.

„Und sicherlich ist der Pinguin auch noch Jungfrau“, meint ein Dritter mit tätowierten Unterarmen. Er legt den Kopf schief und mustert mich, als wäre ich Ware in einer Auslage.

Geschockt von ihren fiesen Kommentaren bleibe ich stehen, obwohl mein Kopf mich anschreit, dass ich weglaufen soll.

„Ich stehe total auf Jungfrauen“, schwärmt der Typ in Lederjacke und reibt sich die Hände. „Was trägt die Nonne wohl unter diesem Sack? Vielleicht heiße Dessous?“

„Finde es doch heraus, Jay. Wer von euch hat sich nicht schon vorgestellt, mal eine Nonne zu ficken?“, will der Tätowierte wissen.

Ich höre ihre Stimmen. Klar und deutlich. Rau, dreckig und voller Spott. Ihre Worte brennen sich in mein Gehirn ein, als wären sie mit einem Messer dort eingeritzt worden.

Ich habe Angst.

Panik breitet sich wie Gift in meinem Körper aus, lähmt meine Beine und lässt mein Herz wie verrückt gegen meinen Rippenbogen schlagen. Ich möchte schreien, wegrennen, um Hilfe rufen, aber es geht nicht. Es ist, als hätte jemand Beton in meine Schuhe gegossen und sämtliche Leitungen zu meinem Oberstübchen gekappt, sodass ich vollkommen regungslos bin.

Der Kerl in Leder kommt auf mich zu. Seine dunklen Augen schimmern vor lüsternem Hunger. Er leckt sich über die Lippen, als stünde ich bereits splitterfasernackt vor ihm. Seine Freunde höre ich lachen und jubeln.

„Guck doch nicht so geschockt, Süße. Der liebe Gott hat deine Gebete erhört, denn du wirst gleich so richtig durchgefickt.“

Ich presse meine Hände fest gegen meine Seiten und versuche, nicht zu zittern, aber meine Muskeln scheinen sich in eine gummiartige Masse verwandelt zu haben.

„Wie heißt du, Nonne?“ Lederjacke bläst mir den Rauch seiner Zigarette ins Gesicht.

Anstatt ihm zu antworten, huste ich.

„Von mir aus musst du nicht sprechen.“ Lederjacke kommt noch einen Schritt auf mich zu, woraufhin er mir viel zu nah ist. „Wir werden uns gleich auf eine andere Weise richtig gut kennenlernen. Diese Sprache bedarf keiner Worte.“

Er lässt seinen Blick über meinen Körper, über den Stoff meines Gewandes schweifen. Die Novizinnenrobe fühlt sich mit einem Mal wie eine Fessel an, die mich wehr- und regungslos macht.

„Lass mich raten … bestimmt trägst du unter deiner beschissenen Verkleidung ein hässliches Baumwollhöschen. Macht nichts, denn du wirst es nicht mehr lange anhaben.“ Lachend streckt er eine Hand aus und greift mit seinen Fingern nach meiner Robe.

Ich weiche vor ihm zurück, woraufhin ich mit dem Rücken gegen die kalte Wand der Unterführung pralle.

Mist. Mist. Mist. Nun gibt es keinen Ausweg mehr, kein Entkommen.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte steh mir bei.

„Fass mich nicht an“, bringe ich schließlich irgendwie heraus. Meine Stimme ist dünn und zittrig.

„Heilige Scheiße, sie kann ja doch sprechen“, spottet Lederjacke. „Ich muss dich enttäuschen, Babe, aber du bist hier nicht im Kloster. Das Leben auf der Straße ist kein Wunschkonzert. Hier gelten unsere Gesetze.“ Er lässt seine Hand vorschnellen. Ehe ich reagieren kann, hat er den Stoff meines Gewands in seiner Faust eingeschlossen. Er zieht an meiner Robe, woraufhin der Rock ein Stück hochrutscht. Kalte Luft streift meine nackten Beine, und ich ringe um Sauerstoff. Adrenalin schießt durch meine Venen.

„Hör bitte auf“, flehe ich.

„Nun mach schon, Jay. Stopf der Schlampe mit deinem Schwanz das Maul, bevor jemand sie hört“, grölt einer seiner Freunde.

„Keine Sorge, Sweetheart, ich werde ganz sanft zu dir sein, wenn du schön brav bist“, flüstert Lederjacke mir zu. Sein überhebliches Grinsen raubt mir den Atem.

„Nein!“, schreie ich. „Hilfe, ich brauche Hilfe.“

In diesem Moment sind nur noch zwei Dinge in meinem Kopf präsent: Flucht oder Vergewaltigung.

Mit einem Mal scheint etwas in mir zu explodieren. Eine Art Knoten, der platzt. Mein Körper reagiert, bevor mir selbst klar ist, was ich da tue. Mein Knie schießt hoch. Mit aller Kraft ramme ich es diesem Mistkerl zwischen seine Beine.

„Du verdammtes Stück Scheiße.“ Keuchend krümmt Jay sich. „Macht die Fotze fertig, Jungs.“

Ich balle meine Hände zu Fäusten und mache mich bereit, mich zu verteidigen. Auch wenn das nichts bringen wird. Sie sind zu dritt und es wahrscheinlich gewohnt, sich zu prügeln. Für sie ist es vermutlich normal, ihre Fäuste mit demselben Selbstverständnis zu benutzen, wie andere Menschen Messer und Gabel.

Ehe ich blinzeln kann, haben seine Freunde ihre Zigaretten weggeschnippt und kommen auf mich zugestürmt. Ich kann ihre Schritte auf dem Betonboden hören, das leise Knirschen des Schotters unter ihren Sohlen. Meine Muskeln spannen sich an.

Sie umzingeln mich.

Der erste Stoß trifft mich seitlich an der Schulter, nicht fest, aber bestimmt – eine Art Warnung. Ein Spiel. Sie wollen mich scheinbar zappeln lassen, ehe sie kurzen Prozess mit mir machen.

„Lasst mich in Ruhe, ihr Arschlöcher.“ Ich will stark und furchtlos klingen, aber meine Stimme ist alles anderes als das.

„Du hättest Jay nicht angreifen sollen, Pinguin“, zischt der Tätowierte. Er hat ein Schlangenmotiv auf seinem Hals. Er lässt die Zunge über seine Zähne gleiten, als würde er sich auf das, was nun kommt, freuen. „Jetzt kann dir nicht einmal mehr der liebe Gott helfen.“

Er holt aus.

Seine Faust trifft mich wie ein Vorschlaghammer in die Magengrube. Ein schrecklicher dumpfer Schmerz breitet sich in meinem Inneren aus. Heiß und lähmend. Mein Atem bleibt mir in der Kehle stecken. Ich falle auf die Knie, mit den Händen halte ich mir den Bauch.

Kurz darauf trifft mich ein Tritt in den Rücken. Ich stürze nach vorne, meine Finger bremsen meinen Fall auf dem rauen Betonboden. Kleine Steine bohren sich in meine Haut.

Sie lachen über mich.

Der metallische Geschmack von Blut breitet sich in meinem Mund aus, da ich mir auf die Unterlippe gebissen habe.

„Oh Mann, das macht überhaupt keinen Spaß, wenn die Fotze sich nicht wehrt oder schreit“, sagt einer von ihnen.

Jemand packt mein Haar und reißt meinen Kopf brutal nach hinten. Ich keuche auf, meine Kopfhaut brennt. Ehe ich weiß, wie mir geschieht, holt der Tattoo-Mann aus und lässt seinen Handrücken gegen meine Wange knallen. Mein Kopf fliegt zur Seite, ein heißer Schmerz durchzuckt mich. Sofort spüre ich noch mehr Blut in meinem Mund.

„Scheiße, die Kleine hat echt Eier. Sie gibt kaum einen Laut von sich“, meint einer von ihnen.

„Eier kann man zertreten“, murmelt der Tätowierte.

Er lässt seine nach Tabak stinkenden, gelben Finger über meine Wange gleiten – leicht, fast zärtlich – und dann schlägt er erneut zu. Diesmal wesentlich härter als zuvor. Mir wird schwarz vor Augen und ich schwanke.

Mein Herz hämmert wie verrückt gegen meine Brust. Ich muss hier weg. Und zwar sofort. Aber wie? Sie sind größer und stärker als ich, sind mir zahlenmäßig und auch sonst überlegen.

Ich könnte erneut um Hilfe schreien, aber würde das etwas nützen?

Ehe ich diesen Gedanken überhaupt zu Ende bringen kann, treffen mich erneut Fäuste – in mein Gesicht, an meinen Schultern, meinem Brustkorb und in meinen Magen. Jeder Schlag kommt einer feurigen Spur auf meiner Haut gleich. Mein Kopf schnellt zur Seite, und der metallische Geschmack breitet sich in meinem Mund aus. Ich spucke aus, während meine Knie nachgeben.

„Genug“, höre ich plötzlich eine mir fremde Stimme donnern. Sie ist tief und ruhig. Doch die Art, wie sie durch die Unterführung schneidet, lässt meine Angreifer sofort erstarren.

Der Griff in meinem Haar lockert sich und mein Blick fliegt zur Seite.

In ein paar Metern Entfernung steht ein Mann. Er ist riesig und breitschultrig. Sein Gesicht liegt im Schatten, aber nichtsdestotrotz kann ich das kalte Funkeln in seinen Augen erkennen.

Er trägt eine schwarze Lederweste, unter der sich ein dunkles T-Shirt spannt.

Der Tätowierte knirscht mit den Zähnen. „Sie hat Jay das Knie in die Eier gerammt, Ans. Das können wir ihr nicht durchgehen lassen.“

Der Unbekannte tritt näher. „Nehmt sofort eure Wichsgriffel von der Frau oder ihr werdet dem Gras nur noch von unten beim Wachsen zusehen.“

Sofort ändert sich die Atmosphäre. Der Männer um mich herum werden steif und überaus nervös.

Mein Magen verkrampft sich. Wer auch immer dieser Unbekannte ist, er scheint Macht zu haben. Genug Macht, um meine Angreifer dazu zu bringen, ihren Kopf einzuschalten und von mir abzulassen.

Der Mann knurrt. „Seht zu, dass ihr Land gewinnt, oder ihr lernt mich kennen. Und ich kann euch versprechen, dass ihr das nicht wollt.“

Der Tätowierte blickt zu Jay, der sich immer noch den Schritt hält. Als dieser nickt, wenden die Jungs sich von mir ab und eilen davon, sodass ich nun mit meinem Retter allein bin.

Während ich probiere, wieder auf die Beine zu kommen, schmerzt mein Körper.

„Bist du verletzt?“, erkundigt sich der Fremde.

Ich blinzle zu ihm hoch. „Wer bist du?“

Er lächelt schief. „Jemand, der nicht gern dabei zusieht, wie Frauen verprügelt werden.“ Er streckt mir eine Hand hin.

Obwohl ich ihn nicht kenne, obwohl man mir beigebracht hat, dass niemand etwas tut, ohne eine Gegenleistung einzufordern, greife ich nach ihr.

Kaum dass meine Finger in seiner riesigen Pranke liegen, wird mir schwarz vor Augen und ich verliere das Bewusstsein.

Kapitel 2

Anson

Im Clubhaus riecht es wie gewohnt nach Zigarettenqualm und Leder. Zudem liegt eine Mischung aus Whiskey und Motoröl schwer und vertraut in der Luft. Ich stehe vor Cole, dem Präsidenten des Sons of Devil MC, dessen Finger zu Fäusten geballt sind. Sein Kiefer mahlt, sein Blick zeigt, dass er mächtig angepisst ist. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck nur zu gut. Schon oft habe ich ihn gesehen.

„Bist du von allen guten Geistern verlassen?“, wütet der Prez. Sein Blick bohrt sich in meinen, als würde er mich am liebsten in meine Einzelteile zerlegen. „Wieso bringst du eine Nonne hierher? Eine halb tote Nonne? Nach der Sache mit den Black Reapers können wir keinen Stress gebrauchen, Anson. Die Bullen sind immer noch verdammt angepisst, weil wir die Reapers ausgelöscht haben.“

Das mag sein, aber es war nötig gewesen.

Die Black Reapers hatten sich in unserem Gebiet, in unserem Territorium, breitgemacht, wollten uns aus Chicago vertreiben. Das allein wäre schon Grund genug gewesen, sie zu vernichten. Doch die Bastarde haben es sich nicht nehmen lassen, den Krieg zu etwas Persönlichem zu machen. Ihr eigenes Todesurteil haben sie unterschrieben, als sie Coles Mädchen, Charleen, in ihre Gewalt gebracht und sie misshandelt, vergewaltigt und fast zu Tode gequält hatten. Wir hatten gar keine andere Wahl, als die Reapers ein für alle Mal auszulöschen.

Wahrscheinlich wären wir für unseren Racheakt bis ans Ende unserer Tage in den Bau gewandert, wenn wir nicht so gute Beziehungen zur Polizei hätten. Unter Beziehungen versteht sich, dass wir die Cops schmieren. Jeder mit entsprechendem Beamtenstatus steht auf unserer Gehaltsliste, weshalb wir schalten und walten können, wie es uns passt. Zumindest bis zu einem gewissen Maß. Und dieses Maß scheint nun erreicht zu sein.

Ich schüttle den Kopf. „Eben weil ich keinen Ärger mit den Cops riskieren wollte, habe ich sie mitgenommen. Unsere Dealer haben sie so zugerichtet, weil sie sich nicht von Jay ficken lassen wollte.“

Cole legt die Stirn in Falten. „Scheiße.“

„Jepp, das kannst du laut sagen“, entgegne ich trocken.

Fluchend reibt er sich über das Gesicht. „Wo sind Jay und seine Jungs? Ich drehe ihnen eigenhändig den Hals um. Was kapieren diese Pisser nicht an dem Befehl, sich unauffällig zu verhalten?“ Coles Blick ist schärfer als ein Schweizer Taschenmesser. „Eine Nonne? Verdammt, haben diese Wichser etwa den Verstand verloren?“

Nonne hin oder her, wenn es eine Sache gibt, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann, dann ist es, wenn sich ein Mann an einer Frau vergreift. Ich meine, ich bin ein Arsch, jemand, der schon viel Scheiße in seinem Leben verzapft hat, aber ich würde niemals einer Frau auch nur ein Haar krümmen.

Für mich ist ein Mann, der eine Frau schlägt und erniedrigt, kein Mann. Er ist ein Arschloch, ein Wichser, eine verdammte Memme. Und ich werde immer einschreiten, wenn ich mitbekomme, dass einer Frau Gewalt angetan wird. Scheißegal, was die Frau getan haben könnte, um den Mann zu solchen Handlungen zu treiben.

„Nee, die Jungs haben wohl eher zu viel von unserem Zeug genascht“, sage ich.

Cole atmet schwer aus. „Wie schlimm ist sie verletzt?“

Ihre Wangen haben Abschürfungen, ihr linkes Auge ist zugeschwollen und ihre Oberarme sind mit blauen Flecken übersät. Und das ist nur das, was ich auf den ersten Blick wahrgenommen habe.

„Ziemlich übel“, antworte ich.

„Was machen wir denn jetzt? Sie wird bestimmt sofort zu den Bullen rennen, sobald sie dazu wieder in der Lage ist, und Anzeige erstatten. Der Chief hat mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass wir uns bedeckt halten sollen. Er musste all seine Kontakte spielen lassen und alle Hebel in Bewegung setzen, damit man uns wegen der Sache mit den Reapers nicht den Prozess macht. Ich habe ihm mein Wort gegeben, dass wir die kommenden Monate brave Vorzeigebürger sein würden.“

„Das glaube ich nicht“, entgegne ich. „Sie wird nicht singen. Sie ist eine Nonne. Die Kleine wird beten und vergeben. Das ist doch sozusagen deren Lebensphilosophie, oder nicht? Außerdem weiß sie nicht, dass Jay und seine Jungs für uns arbeiten.“

„Das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe, Anson. Beten und vergeben.“ Cole schnaubt. „Sie kann uns vielleicht nicht mit Jay in Verbindung bringen, aber die Cops. Die Bullen wissen, wer für uns arbeitet. Verdammt, es wäre klüger gewesen, du hättest sie nicht mit hierhergenommen. Wer weiß, ob sie Jay und seine Leute überhaupt hätte beschreiben können. Doch nun, da sie hier im Club ist, sind unsere Chancen verschwindend gering, dass wir heil aus dieser Nummer herauskommen. Diesmal wird der Chief nicht beide Augen zudrücken.“

„Und wenn schon.“ Ich zucke mit den Schultern. „Ich konnte sie nicht einfach dort liegen lassen.“

Der Prez starrt mich lange an. „Wo ist die Nonne jetzt?“

„In einem unserer Gästezimmer. Leah kümmert sich um sie.“

„Ich will sie sehen“, sagt Cole, woraufhin wir gemeinsam die Bar durchqueren. Die Musik wummert dröhnend durch die Lautsprecherboxen, und ein paar unserer Brüder zocken Billard oder lassen sich volllaufen. Als wir an ihnen vorbeiziehen, werfen sie uns fragende Blicke zu, aber niemand verliert auch nur ein Wort. Jeder weiß: Wenn Cole diesen Gesichtsausdruck aufgelegt hat, hält man besser die Fresse.

Bei den Schlafzimmern angekommen öffne ich die Tür zu ihrem Zimmer. In einem viel zu großen Bett liegt die kleine, zierliche Nonne. Ihr Gesicht ist blass, ihr Atem geht flach. Leah, die Ehefrau und Old Lady von Landon, einem meiner Brüder, kniet neben ihr und tupft ihr mit einem feuchten Lappen die Stirn ab.

„Wie geht es ihr?“, will Cole wissen.

Leah sieht zu ihm auf. „Ich vermute, dass sie gebrochene Rippen hat, aber ich bin keine Ärztin. Sie hat ein blaues Auge und mit ziemlicher Sicherheit eine Gehirnerschütterung, was ihre andauernde Schläfrigkeit erklärt. Ihre Schürfwunden habe ich bereits gereinigt und desinfiziert, aber sie muss in ein Krankenhaus, Cole.“

„Kommt nicht infrage“, donnert der Prez wie aus der Pistole geschossen. „Dann werden die Cops auf sie aufmerksam und Fragen stellen.“

„Und wenn sie stirbt?“ Leah hebt eine Augenbraue. „Ist es dir lieber, die Leiche einer unschuldigen Frau zu entsorgen?“

Cole antwortet nicht. Sein Blick ruht starr auf der Nonne, die sich plötzlich stöhnend rührt. Ihre Lider zucken, dann öffnet sie langsam die Augen.

„Was …?“ Ihre Stimme ist belegt, nahezu heiser.

Ich trete auf das Bett zu. „Alles ist gut. Du bist in Sicherheit.“

Ihr Blick wandert zu mir, und für einen kurzen Moment sehe ich nichts weiter als Angst in ihren Augen. „Ihr … ihr … seid Biker, oder?“

„Ja“, antwortet Cole.

Die Nonne versucht, sich aufzusetzen, und keucht vor Schmerzen. Sanft legt Leah ihr eine Hand auf die Schulter. „Bitte bleib liegen, Liebes. Ich kann verstehen, dass du Angst hast. Ich bin übrigens Leah und habe deine Wunden erstversorgt. Bei uns bist du sicher, hier wird dir nichts geschehen. Und Anson kennst du bereits, er hat dich hierhergebracht. Der Mann“, sie deutet auf Cole, „ist der Präsident des Clubs. Er guckt zwar ziemlich grimmig, ist aber eigentlich ganz nett.“

Cole schnaubt.

Ich lehne mich mit verschränkten Armen gegen die Wand und beobachte die Szene vor mir. Das Mädchen sieht aus, als würde es jeden Moment die Flucht ergreifen. Ihre großen Augen huschen von Leah zu Cole und dann wieder zu mir. Als sie meinen Blick trifft, zuckt sie zusammen.

Ja, sie hat Angst. Verdammt viel sogar.

Und ich kann es ihr nicht einmal verdenken. Wenn du aufwachst, verletzt, an einem fremden Ort, umgeben von Männern wie uns – da wäre es seltsam, keinen Schiss zu haben.

„Wie … was … was passiert jetzt?“, stammelt sie unsicher.

Cole mustert mich einen Moment lang. „Das ist eine gute Frage. Wie genau lautet dein Plan, Anson?“

Ich halte seinem Blick stand. „Sie bleibt hier, bis sie wieder auf dem Damm ist.“

„Und dann?“

Was weiß ich? Ich habe absolut keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass wir sie nicht so wegschicken können. „Dann sehen wir weiter.“

Cole schnaubt. „Du hast eine verdammte Nonne in unseren Club geschleppt. Ich hoffe, dir ist klar, was das für Auswirkungen hat?“

Ich blicke auf die verletzte Frau.

Nein, verflucht, ich habe keinen blassen Schimmer.

„Ich … ich bin keine Nonne, sondern eine Novizin“, teilt die Frau uns mit. „Wäre es möglich, dass ihr mich einfach zur Basilica our Ladys of Sorrows bringt? Die Äbtissin fragt sich bestimmt bereits, wo ich stecke. Ich war noch nie länger als eine Stunde allein fort.“

„Na, großartig“, brummt Cole. „Anson, auf ein Wort.“ Mit einem Kopfnicken deutet Cole auf den Flur, woraufhin wir gemeinsam das Gästezimmer verlassen.

Die Luft im Korridor scheint irgendwie kühler zu sein als in dem stickigen Zimmer, in dem die Nonne untergebracht ist. Als ich die Tür hinter uns schließe, spüre ich, wie Cole mich mit seinen Blicken durchbohrt. Sein Kiefer mahlt, und ich kann förmlich sehen, wie es in seinem Kopf arbeitet.

„Ich kenne das Kloster“, teilt er mir mit.

„Woher?“

Cole lehnt sich gegen die Wand und fährt sich mit einer Hand durch sein kurzes Haar. Sein Blick wirkt für einen Augenblick abwesend, als würde er sich an etwas zurückerinnern. „Ich kenne eine der Nonnen, die dort lebt. Sie heißt Lucy. Das ist nicht ihr richtiger Vorname, sondern der, den man ihr verpasst hat. Sie ist seit Jahren im Zeugenschutzprogramm.“

Ich runzle die Stirn. „Im Zeugenschutz? Wieso?“

Er schnaubt. „Alle Details kenne ich auch nicht. Ich war damals einem FBI-Mann noch einen Gefallen schuldig, der bei einem Drogendeal weggeschaut hat. Eines Tages tauchte er bei mir auf und bat mich, einer Frau im Club Asyl zu gewähren, bis er ihr eine neue Identität besorgt hätte. Lucy war ein Wrack, als sie hier ankam. Sie war völlig am Ende. Nur noch ein Schatten ihrer selbst. Einzelheiten kenne ich nicht, aber sie hatte wohl irgendetwas mit einem Kartell oder so zu tun. Allerdings hat sie nie ein Wort darüber verloren.“

Ich brauche ein paar Sekunden, um diese Information sacken zu lassen. Diese Aktion muss vor meiner Zeit bei den Devils stattgefunden haben.

„Also denkst du, dass unser Gast und deine Lucy sich kennen?“

„Ganz bestimmt“, meint Cole. „Wenn sich beide der Basilica angeschlossen haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß. Der Orden ist nicht sonderlich groß.“

„Gut, und was schlägst du vor, was wir nun tun? Sie zu ihren Schwestern zurückbringen?“

„Auf gar keinen Fall. Schon vergessen? Wir können es momentan nicht riskieren, die Bullen zu verärgern“, schnauzt Cole. „Ich regle das Fernbleiben der Nonne, indem ich Kontakt zu Lucy aufnehme und ihr die Situation erkläre. Meine alte Bekannte wird uns bestimmt helfen. Du nimmst dich unterdessen der Kleinen an. Finde heraus, wer sie ist und was sie dir über Jay und seine Jungs sagen kann. Wenn ich zurück bin, sehen wir weiter.“

Damit ist unsere Unterredung beendet und ich kehre ins Gästezimmer zurück.

Die Frau – die Novizin – liegt noch immer im Bett, wie sollte es auch anders sein – und ihre Augen sind geöffnet. Wachsam mustert sie mich, ihre Hände verkrampfen sich um die Bettdecke.

„Leah, würdest du uns einen Moment allein lassen?“, frage ich Landons Mädchen, woraufhin sich diese bei der Nonne entschuldigt und ihr verspricht, später noch einmal nach ihr zu sehen. Als die Tür hinter Leah ins Schloss fällt, ziehe ich mir einen Stuhl heran und lasse mich auf diesem neben ihrem Bett nieder. „Ich würde dir gern ein paar Fragen stellen“, beginne ich ohne Umschweife.

Sie blinzelt. „Fragen?“

„Ja, und ich würde es begrüßen, wenn du ehrlich zu mir bist.“ Ich sehe, wie sich ihre Schultern anspannen. „Was genau ist im Park vorgefallen?“

Sie zögert und atmet tief durch. „Ich war unterwegs, um Besorgungen für das Kloster zu machen. Ich gehe oft zum Einkaufen in die Stadt. Die Schwestern lassen mich das tun, weil sie wissen, dass ich hin und wieder eine kleine Auszeit vom Klosterleben sehr genieße. Jedenfalls, ich … ich war auf dem Weg zum Supermarkt, als ich mich dieser Typ in der Unterführung angesprochen hat. Jay, so hieß er. Er sagte, dass ich schön sei und dass er … Sex mit mir haben möchte. Ich habe versucht, ihn zu ignorieren, aber er ließ nicht locker. Als er zu aufdringlich wurde, wusste ich mir nicht anders zu helfen, als ihm mein Knie in die Weichteile zu rammen. Auf seinen Befehl hin haben mich seine Leute dann umzingelt.“

„Verstehe. Und wie ging es weiter?“

„Dann … dann hat einer von ihnen, der mit dem Schlangentattoo am Hals, mir ins Gesicht geschlagen. Ich bin hingefallen, und sie … sie haben auf mich eingetreten. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis sie von mir abgelassen haben, aber es hat sich wie eine kleine Ewigkeit angefühlt.“

Ich nicke. „Kannst du sie alle beschreiben? Könntest du sie bei einer Gegenüberstellung identifizieren?“

Ich lehne mich zurück, meine Hände locker ineinander verschränkt, während sie drauflosbrabbelt. Ihr Blick ist konzentriert, ihre Stimme klar – keine Spur von Unsicherheit oder Zögern. Sie beschreibt die Typen so detailliert, als hätte sie ein verdammtes Foto vor sich.

„Ich habe ein sehr gutes Personengedächtnis. Jay hat grüne Augen, buschige Augenbrauen, eine leicht schief sitzende Nase, eine auffallende Lücke zwischen den Schneidezähnen und braune Haare mit blond gefärbten Spitzen. Besonders auffällig war seine Körperhaltung, denn er geht ganz leicht gebückt. Außerdem hat er eine Narbe am Hals und trug eine Lederjacke, schwarz, ein T-Shirt sowie eine ausgewaschene Jeans. Der Typ mit den Tattoos …“

„Schon gut, schon gut“, falle ich ihr ins Wort. Meine Stimme ist ruhig, aber bestimmt. Ich brauche keine detailgetreue Beschreibung, da ich die Jungs kenne.

Allerdings hatte ich gehofft, dass ihre Erinnerungen nicht ganz so gut wären. Dass sie sich vielleicht aufgrund des Stresses nur vage, verschwommen erinnern würde. Aber nein. Sie hat alles abgespeichert – jedes verdammte Detail. Das verkompliziert die ganze Sache massiv.

„Ich verspreche dir, dass wir uns um die Wichser kümmern werden.“

„Wieso ihr? Warum nicht die Polizei?“, erkundigt sie sich.

„Vergiss die Bullen, Kleines.“ Ein schwaches Lächeln zuckt über meine Lippen. „Sag mir lieber, wie du heißt.“

„Ich bin Brooklyn. Brooklyn Heart. Zumindest glaube ich, dass ich so heiße.“

„Du glaubst?“

Sie nickt. „Normalerweise bekommt jede Novizin vom Kloster einen neuen Namen verpasst.“

„Das kapiere ich nicht. Leidest du unter Amnesie? Man weiß doch, wie man heißt.“

„Ich lebe schon mein ganzes Leben über im Kloster. Keine Ahnung, ob man mir den Namen Brooklyn gegeben hat oder ob das der Name ist, den meine Eltern für mich ausgesucht haben.“

Ich runzle die Stirn. „Du hast dich also schon als Kleinkind dazu entschieden, Nonne zu werden?“ Ich grinse. „Was ist mit deinen Eltern? Oder bist du wie Jesus? Geboren von einer Jungfrau?“

„Ich bin keine Nonne. Noch nicht. Ich bin Novizin“, erinnert sie mich.

„Klar, Novizin, mein Fehler“, entgegne ich. „Für mich ist das das Gleiche. Ihr widmet euer Leben Gott und verzichtet auf eine Menge Spaß und Sex.“

Beim Wort Sex errötet sie, hält aber meinem Blick stand. „Das ist deine Meinung. Aber Fakt ist, dass wir uns dazu berufen fühlen, Gott zu dienen. Für uns ist Christus der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Der Verzicht auf Luxusgüter, Männer und Karriere macht frei.“

Ich schnaube. „Klingt nach Mordsspaß.“

„Auch wenn du mir das vielleicht nicht glauben magst, aber auch Dienerinnen Gottes können lachen, feiern und Spaß haben. Egal, ob beim gemeinsamen Musizieren, während der Arbeit im Klostergarten oder an unseren Filmabenden.“

Musizieren? Gartenarbeit? Filmabende?

Ich ziehe eine Augenbraue in die Höhe. Für mich klingt das nach purer Langeweile und nicht nach Abenteuer, Action und Aufregung. Motorradfahren, Clubpartys, Sex, heiße Weiber, Alkohol, hin und wieder ein Joint, Freiheit und Bruderschaft – das nenne ich Spaß.

Aber Geschmäcker sind verschieden.

Ich versuche, mir vorzustellen, wie es wäre, auf Ärsche, Titten und enge Pussys zu verzichten. Und das freiwillig.

Keine Chance, mir würden spätestens nach einer Woche die Eier platzen.

„Wieso bist du im Kloster?“, frage ich sie.

„Wenn ich das nur wüsste.“ Sie senkt schulterzuckend den Blick. „Ich kenne meine Eltern nicht und vermute, dass sie mich als Baby bei den Ordensschwestern abgegeben haben. Zumindest lassen meine Recherchen keine andere Schlussfolgerung zu. Die Äbtissin will mir keine Auskunft darüber erteilen, wo ich herkomme, aber das werde ich schon noch herausfinden.“

„Also bist du im Kloster, weil du nirgends anders hingehörst.“ Die Worte verlassen schneller meine Lippen, als ich denken kann.

Sie hebt den Kopf. „Es ist mein Zuhause.“

Ich runzle die Stirn. „Ist es das? Oder redest du dir das nur ein, weil du nichts anderes kennst?“

Sie schweigt.

Volltreffer.

Ich mustere sie genauer. Brooklyn – sofern das ihr Name ist – ist keine Nonne, wie ich mir diese vorstellen würde. Sie ist verdammt jung und hat, soweit ich das aufgrund des Sacks, den sie trägt, beurteilen kann, heiße Kurven. Ihr Haar ist lang und wellig. Zudem hat sie klare, wunderschöne grüne Augen. Ohne diese beschissene Klamotte könnte man sie durchaus als vögelbar bezeichnen.

„Ich glaube nicht, dass du dort hingehörst“, urteile ich.

Sie lacht trocken. „Ach, nein? Was ist mit dir? Glaubst du, dass du hierhergehörst?“

Ich öffne den Mund, schließe ihn aber schnell wieder.

Natürlich gehöre ich hierher, zu den Sons of Devil. Keine Frage. Meine Brüder haben mich von der Straße geholt und mit offenen Armen in ihrer Mitte aufgenommen. Der Club ist mein Zuhause, mein ganzes Leben.

„Das kann man doch nicht miteinander vergleichen. Einen Motorradclub und ein Kloster“, knurre ich.

„Wieso nicht? Ist dieser Club nicht deine Familie? Dein Ein und Alles?“

Ich nicke.

„Dann ist das Kloster mein MC.“

Die kleine Nonne – sorry, Novizin – ist nicht auf den Kopf gefallen. Das muss ich neidlos anerkennen.

„Belassen wir es dabei“, sage ich.

„Gute Entscheidung, denn diese Diskussion würdest du bloß verlieren.“

Ich runzle die Stirn.

Sie ist frech.

Und irgendwie auch witzig.

Ich sollte mich über sie ärgern, aber stattdessen finde ich sie … nun ja, amüsant.

„Wie steht es um deine Schmerzen?“, wechsle ich das Thema.

„Die halten sich in Grenzen, danke. Leah hat mir vorhin Schmerzmittel gegeben, die wirken.“ Sie setzt sich leicht auf. „Ich würde gern wieder nach Hause. Meine Schwestern machen sich bestimmt große Sorgen um mich. Kannst du mich hinbringen?“

Ich seufze. Natürlich will sie zurück, aber das geht nicht. Zumindest noch nicht.

„Ruh dich noch eine Weile aus, wir bringen dich später heim. Cole, der Mann, der vorhin mit mir hier war, informiert deine Leute. Er lässt sie wissen, wo du bist und was dir zugestoßen ist. Mach dir also keinen Kopf. Schlaf, wir sehen nachher weiter.“

Ich stehe auf und verlasse ihr Zimmer, ehe sie mir noch irgendetwas Schlagfertiges um die Ohren pfeffern kann. Draußen im Flur wartet Leah auf mich. Sie hat die Arme vor der Brust verschränkt und ihre Stirn liegt in Falten.

„Und?“

„Was, und? Sie will nach Hause.“

Leah schnaubt leise. „Verständlich, oder? Aber ihr werdet sie nicht gehen lassen?“

„Nein, vorerst nicht. Unsere Drogenkuriere sind für ihren Zustand verantwortlich. Außerdem kann sie Jay detailgetreu beschreiben. Nach der Sache mit Charleens Entführung und den verfickten Reapers können wir uns keinen Ärger mit den Bullen leisten. Die Kleine bleibt folglich so lange hier, bis wir wissen, wie wir das Problem aus der Welt schaffen können.“

Leah starrt mich an, als hätte ich nicht mehr alle Latten am Zaun. „Ich weiß, dass wir Ärger mit der Polizei vermeiden müssen, aber sie ist eine Nonne, Anson. Wir können sie nicht hierbehalten, hier im Club. Das ist eine völlig fremde, abschreckende Welt für sie. Denk doch nur an die Clubhuren, die ausschweifenden Partys, den Alkohol, die Drogen, deine Brüder.“

Ich muss ein Seufzen unterdrücken. „Als ob ich das nicht wüsste, Leah. Was soll ich denn tun? Mir sind die Hände gebunden. Der Schutz des Clubs steht an erster Stelle. Rennt sie zu den Cops und erstattet Anzeige, sind wir am Arsch. Diesmal werden die Bullen nicht beide Augen zudrücken.“

Leah will etwas erwidern, schüttelt aber letztlich nur den Kopf, dreht sich um und geht.

Ich bleibe noch für einen Moment im Flur stehen und frage mich, was ich mir dabei gedacht habe, sie mit hierherzunehmen.

Kapitel 3

Anson

Ich sitze an der Bar im Clubhaus und genehmige mir ein eisgekühltes Bier, um mein erhitztes Gemüt zu beruhigen. Den Blick lasse ich durch den Raum schweifen. Dieselben Gesichter, dieselben halb nackten Ärsche und Routinen. Eine Clubhure rekelt sich kichernd auf Trevors Schoß, während mein Bruder ihren Hintern betatscht. Zwei Prospects schleppen leere Kisten ins Lager, und in der Ecke wird eine Partie Billard gezockt.

Es ist ein ganz normaler Abend.

Dennoch geht es in meinem Kopf drunter und drüber. Noch immer geistert mir eine Frage durch die Birne: Warum zur Hölle habe ich diese verdammte Nonne hierher mitgenommen?

Brooklyn.

„Jo, Ans, mir ist zu Ohren gekommen, dass du ein neues Haustier hast. Einen kleinen watschelnden Pinguin“, frotzelt eine Stimme neben mir.

Bevor ich zur Seite schaue, verdrehe ich genervt die Augen. Maxim, einer meiner Brüder, grinst mich an. Er pflanzt sich auf den Hocker neben mir und nimmt einen Schluck von seinem Whiskey.

„Fick dich“, zische ich und zeige ihm den Mittelfinger.

Er lacht. „Sorry, kein Bedarf. Ich habe mir vorhin erst einen von Joline blasen lassen. Heilige Scheiße, die Kleine ist eine wahre Meisterakrobatin mit ihrer Zunge. Probier es aus, vielleicht steigert das deine Laune.“

Schnaubend nehme ich einen Schluck von meinem Bier.

Joline ist eine unserer Clubhuren – ganz neu dabei. Deshalb stehen die Jungs bei ihr Schlange. Mein Typ ist sie allerdings nicht. Sie ist mir zu flach und dürr. Ich brauche etwas zum Anpacken und kein Klappergestell.

„Freut mich für dich“, entgegne ich.

„Mal ehrlich, Anson, was hast du mit der Kleinen vor? Sie ist niedlich, ohne Frage, aber sie ist und bleibt eine Nonne. So ziemlich das Gegenteil von dem, was wir hier gewohnt sind.“

„Ich will überhaupt nichts von ihr.“

„Na klar.“ Maxim grinst. „Erzähl das mal deinem Schwanz.“

Ich ignoriere das Arschloch.

Unser Gespräch, oder besser gesagt, seine Stichelei, findet ein Ende, als sich Landon und Matt zu uns gesellen.

„Yo, Ans, der Prez will dich sprechen. In seinem Büro“, teilt Matt, unser Mann fürs Grobe, mir mit.

Ich ziehe eine Augenbraue in die Höhe. „Wie ist er drauf?“

Landon lacht. „Gut wäre geprahlt. Lass ihn besser nicht warten.“

Scheiße.

Schnell exe ich mein Bier, knalle die leere Flasche auf den Tresen, springe von meinem Barhocker und mache mich im Stechschritt auf den Weg zu Coles Büro.

Kaum dass ich an seine Tür geklopft habe, vernehme ich ein knappes Herein und trete ein. Cole sitzt hinter seinem Schreibtisch. Er ist ein Hüne von einem Mann, mit breiten Schultern und einem finsteren Blick. Heute wirkt er noch grimmiger als sonst.

„Prez“, begrüße ich ihn und nehme auf einem Stuhl vor seinem Tisch Platz.

„Ich habe mit Lucy gesprochen“, teilt er mir ohne Umschweife mit.

Ich lehne mich zurück. „Das heißt?“

Cole atmet schwer ein. „Brooklyn wurde als Baby bei den Nonnen abgegeben. Man hat sie in eine Decke eingewickelt vor den Toren der Basilika abgelegt. Wer ihre Eltern sind, wissen die Schwestern nicht. Alles, was ihnen klar ist, ist, dass ihre Mom aus Angst vor dem Vater des Kindes Brooklyn dort hingebracht hat.“

Meine Muskeln spannen sich an.

„In einem Rucksack befand sich ein Brief. In diesem bat die Mutter um Schutz für ihr Kind. Sie flehte darum, dass die Schwestern niemandem von Brooklyns Existenz erzählen, da die Kleine das ihr Leben kosten könnte“, fährt Cole fort.

Ich lasse seine Worte in meinem Kopf nachhallen. Brooklyn wurde also versteckt, weil ihre Mom Angst hatte. Aber vor wem? Wer ist ihr Erzeuger?

„Hat diese Lucy noch mehr gesagt?“

Cole nickt. „Die Nonnen haben recherchiert. Brooklyn ist in einer Klinik hier in Chicago zur Welt gekommen. Die Mutter hat sie unter falschem Namen entbunden, aber eine Krankenschwester konnte sich noch an die Frau erinnern. Jung, völlig verängstigt, von blauen Flecken übersät. Ehe das Krankenhaus die Polizei einschalten konnte, waren sie und das Baby verschwunden.“

Mein Kiefer spannt sich an. „Und der Vater?“

„Unbekannt“, entgegnet Cole. „Irgendwer wollte nicht, dass Brooklyn lebt. Und wenn dieser jemand noch am Leben ist und herausfindet, wo sie ist, dann …“

Er braucht den Satz nicht zu beenden.

Ich fahre mir mit einer Hand durch die Haare. Brooklyn hat nicht den Hauch einer Ahnung, in welcher Gefahr sie schwebt.