4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Ein Peter-Adam-Thriller

- Sprache: Deutsch

"Apocalypsis ist bis zur letzten Seite eine Sensation. Das Werk eines Profis - teuflisch gut." Sebastian Fitzek

Rom. Aufruhr in der Ewigen Stadt. Papst Johannes Paul III. ist spurlos verschwunden. Zur gleichen Zeit werden seine engsten Vertrauten bestialisch ermordet. Bei seinen Nachforschungen stößt der Journalist Peter Adam auf einen Orden, der seit Jahrhunderten gegen die Kirche arbeitet: Die Träger des Lichts. Die Verschwörer stützen ihre Taten auf eine mittelalterliche Prophezeiung und wollen den Weltuntergang herbeiführen. Peters eigene Vergangenheit scheint eng mit den dunklen Mächten verbunden zu sein - für die Verschwörer ist offenbar er selbst der Schlüssel zur Apokalypse ...

"Das Lamm öffnete das sechste Siegel. Da entstand ein gewaltiges Beben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand und der ganze Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen herab auf die Erde." Offenbarung 6,12.

"Mario Giordano hat einen packenden Okkultismus-Thriller verfasst, der in der Tradition von Welterfolgen wie Sakrileg steht." Südhessen Woche, Ausg. Darmstadt

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 708

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Weitere Titel von Mario Giordano

Apocalypsis-Trilogie (auch als Hörbuch-Download erhältlich):

Band 2: Apocalypsis - Das Ende der Zeit

Band 3: Apocalypsis - Der Schlüssel zur Wahrheit

Tante-Poldi-Reihe (auch als Hörbuch/Hörbuch-Download erhältlich):

Band 1: Tante Poldi und die sizilianischen Löwen

Band 2: Tante Poldi und die Früchte des Herrn

Band 3: Tante Poldi und der schöne Antonio

Weitere Titel in Planung.

Cotton Reloaded – Der Beginn (auch als Hörbuch-Download erhältlich)

Die Serie

Ein packender Vatikanthriller für alle Fans von Dan Brown und Thomas Gifford

»Apocalypsis« ist die erfolgreiche Vatikanthriller-Trilogie von Mario Giordano, die den Leser tief in die Verschwörungen des Vatikans und der Mächtigen dieser Welt entführt – bis hin zur alles entscheidenden Schlacht zwischen Gut und Böse.

Über dieses Buch

»Apocalypsis ist bis zur letzten Seite eine Sensation. Das Werk eines Profis – teuflisch gut.« Sebastian Fitzek

Rom. Aufruhr in der Ewigen Stadt. Papst Johannes Paul III. ist spurlos verschwunden. Zur gleichen Zeit werden seine engsten Vertrauten bestialisch ermordet. Bei seinen Nachforschungen stößt der Journalist Peter Adam auf einen Orden, der seit Jahrhunderten gegen die Kirche arbeitet: Die Träger des Lichts. Die Verschwörer stützen ihre Taten auf eine mittelalterliche Prophezeiung und wollen den Weltuntergang herbeiführen. Peters eigene Vergangenheit scheint eng mit den dunklen Mächten verbunden zu sein – für die Verschwörer ist offenbar er selbst der Schlüssel zur Apokalypse …

»Das Lamm öffnete das sechste Siegel. Da entstand ein gewaltiges Beben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand und der ganze Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen herab auf die Erde.« Offenbarung 6,12.

Über den Autor

Mario Giordano, geboren 1963 in München, schreibt erfolgreich Romane wie die Apocalypsis-Trilogie oder die humorvolle Krimi-Reihe um Tante Poldi, aber auch Kinder- und Jugendbücher sowie Drehbücher (u.a. Tatort, Schimanski, Polizeiruf 110, Das Experiment). Giordano lebt in Berlin.

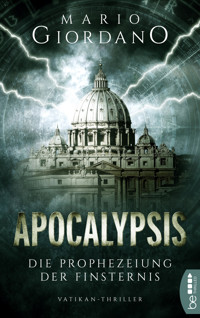

Mario Giordano

Die Prophezeiung der Finsternis

Vatikan-Thriller

beTHRILLED

Digitale Neuausgabe

»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2011 Bastei Lübbe AG, Köln

Plot und Text: Mario Giordano

Redaktion: Henrike Heiland

Lektorat: Friederike Achilles/Jan F. Wielpütz

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: ZRyzner | agsandrew | Peangdao | Janis Lacis

Artwork: © Dino Franke, Hajo Müller

eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-6348-7

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

INHALT

Episode 0 ♦ ZEICHEN

Episode 1 ♦ DÄMONEN

Episode 2 ♦ URALT

Episode 3 ♦ THOT

Episode 4 ♦ BAPHOMET

Episode 5 ♦ INSEL DES LICHTS

Episode 6 ♦ ELIXIER

Episode 7 ♦ VISION

Episode 8 ♦ SETH

Episode 9 ♦ WEARILY ELECTORS

Episode 10 ♦ DIE SIEBEN SCHALEN DES ZORNS

Episode 11 ♦ DAS DING UNTER DEM STEIN

Episode 12 ♦ KONKLAVE

I

28. April 2011, Annapurnagebiet, Himalaja

Den Rosenkranz hatte sie auch schon längst verloren. Er lag 200 Meter über ihr irgendwo im Schnee neben der Route. Aber auch die hatte sie ja längst verloren. Sie hatte überhaupt fast alles verloren. Ihre Handschuhe, ihr Team, die Steigeisen, das Wasser und auch das Funkgerät. Alles außer ihrem Leben und ihrem Glauben. Die Frage war, was sie als nächstes verlieren würde.

Über ihr glühte der Gipfel des Annapurna im Licht der Nachmittagssonne. Zum Greifen nah, und dennoch hatten sie ihn nicht erreicht. Tracy, Laura, Betty und Susan waren tot, abgestürzt in einer Schneewehe über einer Gletscherspalte, von einem Moment auf den anderen vom Erdboden verschwunden. Der Annapurna hatte sie einfach verschluckt. Nun war sie allein.

Vor drei Wochen war Anna mit einer Gruppe Bergsteigerinnen aus den USA und Kanada zu einer Besteigung des Annapurna Himal, des zehnthöchsten Berges der Welt, aufgebrochen. Anna war eine erfahrene Bergsteigerin, es war nicht ihr erster Achttausender, und das Annapurnagebiet war eines der touristisch erschlossensten in ganz Nepal. Vor zwei Tagen war sie frühmorgens bei klarem Wetter mit vier Frauen vom Lager V zum Gipfel aufgebrochen. Alles schien gut zu laufen, trotz der Schmerzen und der Qual bei jedem Schritt. Sie waren zuversichtlich gewesen, ja euphorisch, den Gipfel mittags zu erreichen. Bis sie die Schneewehe überquerten.

Bei dem Sturz ihrer Kameradinnen war auch Annas Rucksack samt Steigeisen mit abgestürzt, den sie kurz zuvor für einen Moment abgelegt hatte, weil sie nicht mehr konnte. Das war ihr Glück gewesen. Wenn man davon absah, dass sie auch noch ihre Handschuhe bei dem vergeblichen Versuch verloren hatte, ihre Freundinnen in der Spalte zu orten.

Und ohne die Handschuhe hatte sie nun ein Problem: die Kälte. Die Temperatur in siebeneinhalbtausend Metern betrug selbst am Nachmittag höchstens minus dreißig Grad Celsius. Die Nacht würde Temperaturen bis zu minus Vierzig bringen. Ohne Handschuhe kühlte Annas Körper nun rasch aus. Ihre Kerntemperatur betrug bereits nur noch knapp dreiunddreißig Grad Celsius. Sie zitterte heftig, eine unwillkürliche Reaktion des Körpers, um zusätzliche Körperwärme zu erzeugen. Doch hier oben kam auch noch die dünne Luft hinzu. Orientierungslos stolperte Anna bergab in die Richtung, in der sie Lager V vermutete. Ihre Bewegungen waren holprig und torkelnd, erste Anzeichen der Höhenkrankheit. Anna war zum Umfallen müde. Sie wollte schlafen, nur noch schlafen. Aber mit einem letzten Funken klarem Verstand wusste sie, dass dies das Ende sein würde. Sie musste weiter. Nach unten. Zum Lager. Was Anna jetzt noch antrieb, waren nur der uralte Überlebensinstinkt und ihr Glaube.

Sie hatte ihren Bergkameradinnen nicht erzählt, dass sie katholische Nonne war. Sie hatte ihnen auch nicht erzählt, was sie wirklich am Annapurna suchte. Sie hatte ihnen weder von ihrem Auftrag noch von ihrem Orden erzählt. Für die Frauen war sie einfach nur ein verlässliches, bergerfahrenes Landei gewesen, das bei den abendlichen Geschichten über Männer und Partys nicht viel beizutragen hatte. Viel mehr hatte Anna die großartige Landschaft genossen, die freundlichen Menschen und die safranfarben gekleideten Mönche, die ihr die Lehre Buddhas erklärten.

Anna hielt einen Moment inne, versuchte zu Atem zu kommen und murmelte ein Gebet. Der Herr würde ihr helfen. Die Jungfrau Maria würde ihr helfen.

Nach weiteren hundert Metern war ihre Kerntemperatur bereits auf neunundzwanzig Grad abgesunken. Die Nazi-Ärzte von Dachau mit ihren Eiswasserbecken kamen zu dem Schluss, dass ein Mensch nur bis zu einer Kerntemperatur von fünfundzwanzig Grad Celsius überleben könne. Man hatte aber auch schon Kinder im Schnee gefunden, die noch mit einer Körpertemperatur von vierzehn Grad überlebt hatten. In der Höhe herrschten andere Regeln. Anna hustete blutigen Schleim. Auch das ein Zeichen der Höhenkrankheit. Nach weiteren fünfzig Metern verließ sie zwar nicht der Glaube, dafür schwand die Kraft. Ohnmächtig sackte Anna in den Schnee, murmelte immer wieder die gleichen Gebete. Sie war nun bereit, der Jungfrau Maria gegenüberzutreten – als sie die Mönche sah.

Die zwölf Gestalten bewegten sich in einer geordneten Reihe und durch Seile gesichert bergaufwärts, direkt auf Anna zu. Die Höhenkrankheit hatte Annas Blick getrübt, deswegen erkannte sie nicht gleich, dass diese Bergsteiger nicht zu ihrer Expedition gehörten. Überhaupt wirkten sie seltsam, denn statt der üblichen knallbunten High-Tech-Funktionskleidung trugen sie braune Kutten wie katholische Mönche.

Als die seltsamen Mönche sie erreichten, schlug Anna noch einmal die Augen auf. Sie wunderte sich, dass die Mönche an ihr vorbei zogen, ohne sie zu beachten. Sie wollte etwas rufen, doch in der dünnen Luft versagte ihre Stimme. Erst die letzten beiden Mönche hielten bei ihr an. Einer von ihnen beugte sich über sie. Anna konnte sein Gesicht sehen. Ein freundliches, sanftes Gesicht, obwohl der Mann nicht lächelte. Die beiden Männer untersuchten Anna kurz und sahen, dass sie noch lebte. Sie wechselten einige Worte auf Latein, dann packten sie Anna unter den Armen, und Anna dankte der Jungfrau Maria für ihre Rettung.

Bis sie merkte, dass die Mönche sie nicht talwärts trugen – sondern bergauf! Anna hielt das zunächst für eine Halluzination, es konnte einfach nicht sein. Nicht bergauf! Aber ohne dass es sie besondere zusätzliche Anstrengung zu kosten schien, schleppten die Männer in den Mönchskutten die halb bewusstlose, halb erfrorene Nonne weiter bergauf bis zu der Gletscherspalte, in der Annas Kameradinnen abgestürzt waren. Anna erkannte die Stelle wieder. Das rote Sicherungsseil baumelte ja noch über der Kante. Und genau dorthin schleppten sie die beiden Männer nun. Das Letzte, was Anna spürte, war ein harter Stoß und ein eisiger Luftstrom im Gesicht. Dann wurde alles wunderbar blau und weiß um sie herum.

II

29. April 2011, Internationale Raumstation ISS

Das Problem hätte kaum größer sein können und würde die ganze Mission, ja möglicherweise ihrer aller Leben bedrohen, wenn sie es nicht schleunigst in den Griff bekamen: die Bordtoilette war defekt. Um 8.14 Uhr MEZ gab die Vakuumpumpe, die die flüssigen und festen Exkremente der ISS-Besatzung (die sich dazu in einer ganz bestimmten Haltung fest auf den kleinen Toilettensitz pressen und ziemlich gut zielen musste) abpumpte, ihren Geist auf. Eine defekte Bordtoilette ist ein ernstes Problem in dreihundert Kilometer Höhe über der Erde, da die Reste menschlicher Verdauung freischwebend eine Gefahr für die empfindliche Elektronik darstellen. Grund genug für Pawel Borowski, sich des Problems anzunehmen. Außer der Durchführung einiger biologischer Experimente hatte der Jesuit ohnehin nicht viele Aufgaben an Bord und war froh, sich durch sein handwerkliches Geschick demütig ein wenig in den Dienst der Mannschaft stellen zu können.

Pawel war der erste Priester im All. Ein Traum war in Erfüllung gegangen. Im Zuge der geplanten Marsmissionen und auf Drängen des Papstes hatte sich die NASA dazu durchgerungen, auch Geistliche auf die lange Reise zum roten Planeten zu schicken. Und dazu musste man eben anfangen, auch Priester als Astronauten auszubilden. Als er davon hörte, hatte sich der polnische Jesuit und promovierte Biologe sofort beworben und als einer von vier Priestern das harte Auswahlverfahren bestanden. Und nun war er, Pawel Borowski, der kleine rothaarige Junge aus Poznan, im All. Pawel verfiel durchaus nicht der Illusion, dass er hier im All seinem Schöpfer näher war als auf der Erde. Aber bevor er sich entschlossen hatte, ein Diener des Herrn zu werden, hatte er immer Astronaut werden wollen. Nun war er beides.

Das Problem war, dass es für Priester nur wenig spezialisierte Aufgaben an Bord gab. Pawel war fast erleichtert, sich mit der Reparatur der Toilette um die Rettung der Mission verdient machen zu können.

Dabei hatte Pawel durchaus eine sehr konkrete Aufgabe an Bord, eine Aufgabe, die er allerdings nicht von der NASA erhalten hatte und von der die amerikanische Raumfahrtbehörde auch nichts wusste. Eine Aufgabe, die nichts weniger bedeutete, als die Welt vor dem Bösen zu schützen, wie der Erzengel Michael. Pawel hätte sich niemals mit dem Erzengel Michael verglichen, dennoch war ihm die Bedeutung seiner Aufgabe auf der ISS wohl bewusst, und niemand in der Kirche war besser ausgebildet und geeignet für diese Aufgabe als er. Tatsächlich hatte er gestern mit Hilfe der empfindlichen Antennen und Radarelektronik der Raumstation ein Signal empfangen, das die schlimmsten Befürchtungen bestätigte. Das Signal war schwach gewesen, dennoch hatte Pawel es innerhalb des 90minütigen Zeitfensters des Überflugs auf der Erde lokalisieren können. Im Moment war der Rechner noch mit der Auswertung der Daten beschäftigt. Pawel schätzte, dass er in etwa zwei Stunden eine komprimierte Datei über den verschlüsselten Kanal senden konnte. Und damit hätte er, der kleine Pawel aus Poznan, wirklich die Welt gerettet. Da konnte man sich in der Zwischenzeit auch mal um eine defekte Toilette kümmern.

Allerbester Dinge war Pawel gerade damit beschäftigt, die störrische Vakuumpumpe in der Schwerelosigkeit auszubauen – als die Havarie eintrat.

Der kleine Wettersatellit, der seine Umlaufbahn aus ungeklärter Ursache verlassen hatte und scheinbar steuerungslos durchs All trudelte, traf die Station ohne Vorwarnung. Der Satellit war nicht größer als eine Mülltonne, aber er rammte die Raumstation mit 25.000 Stundenkilometern. Er durchschlug die Segel der Solarpanels, die sich wie große Engelsflügel entlang der Station spreizten, zerfetzte die Auslegersegmente 2 bis 6 und riss das Columbusmodul ab. Von der Wucht des Treffers löste sich auch das Mannschaftsmodul, wo drei Besatzungsmitglieder schliefen. Die ganze Station kippte seitlich weg und begann, sich unaufhörlich zu drehen, was die Struktur der Station durch die enormen Fliehkräfte weiter belastete, bis weitere Module abrissen. Innerhalb weniger Sekunden verpuffte der gesamte Sauerstoff ins All und bildete durch die enthaltene Luftfeuchtigkeit eine schneeweiße Eiswolke um die zerstörte Station. Die überirdische Schönheit dieses Anblicks konnte Pawel nicht mehr bewundern. Ohne Raumanzug starb er sofort an einer schweren Form der Taucherkrankheit. Durch das Vakuum im All riss seine Lunge, und sämtliche im Blut gelösten Gase gingen wieder in den gasförmigen Zustand über. Sein gesamtes Blut begann schlagartig zu schäumen. Sämtliche Blutgefäße platzten auf einen Schlag. Der Tod trat sehr rasch ein. Durch die Embolie blähte sich das Gehirn auf und drückte den Hirnstamm in den Rückenmarkskanal. Gleichzeitig wurde Pawels Körper durch den rapiden Temperaturabfall schockgefroren. Nur wenige Sekunden nach dem Aufprall lebte kein einziges Besatzungsmitglied mehr. Die geborstene Station trudelte wie ein Geisterschiff im All, irgendwo über dem Indischen Ozean, und sackte auf ihrer Umlaufbahn nun langsam aber unaufhaltsam ab. In einigen Wochen würde sie in der Erdatmosphäre in tausend Teile zerbrechen und wie ein kurzer Meteoritenschauer verglühen.

Die Bordelektronik arbeitete noch volle drei Tage weiter. Der Rechner, dem Pawel die Daten zur Auswertung übergeben hatte, stellte pünktlich eine komprimierte Datei bereit, die jedoch niemand mehr zur Erde funken konnte. Nicht einmal der Erzengel Michael.

III

Courier Online, 1. Mai 2011Papst Johannes Paul III. tritt zurück! Autor: Peter Adam

Rom. Bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz um 11 Uhr heute Vormittag verkündete Vatikansprecher Franco Russo, dass Papst Johannes Paul III. mit sofortiger Wirkung als Oberhaupt der katholischen Kirche zurückgetreten sei.

Diese äußert knapp gehaltene Mitteilung kommt völlig überraschend. Selbst der routinierte vatikanische Pressesprecher Russo rang sichtlich um Fassung und schien von der Entscheidung des Papstes erst kurz zuvor informiert worden zu sein.

Der Rücktritt eines der wichtigsten Religionsführers der Welt wird nicht nur die weltweit über eine Milliarde Katholiken zutiefst verunsichern. Er dürfte die gesamte Weltordnung erneut erschüttern – mit unabsehbaren globalen Folgen.

Über die Gründe für den unerwarteten Amtsverzicht kann derzeit nur spekuliert werden. Russo machte auch auf Nachfragen der versammelten Journalisten keine weiteren Angaben. Hinweise auf Amtsmüdigkeit oder gesundheitliche Probleme des Papstes gab es im Vorfeld keine. Aber Rom ist verliebt in Intrigen. Hinter vorgehaltener Hand wurde in letzter Zeit immer wieder über Anzeichen von »Geistiger Schwäche« des ansonsten robusten Papstes gemunkelt.

In der offiziellen Erklärung heißt es jedoch nur lapidar, Papst Johannes Paul III. habe seine Entscheidung aus »Persönlichen Gründen« getroffen, sie sei unwiderruflich. Der Papst werde keinerlei Stellungnahmen abgeben und stehe auch für Interviews nicht zu Verfügung. Der apostolischen Verfassung folgend sei Kardinalstaatssekretär Menendez, zweiter Mann in der Kirchenhierarchie, ebenfalls unmittelbar darauf zurückgetreten. Das Kardinalskollegium, das heißt die in Rom anwesenden Kardinäle, werde bereits in den nächsten Stunden zusammentreten. Der Päpstliche Kämmerer werde die Amtsgeschäfte des Papstes nun während der Sedisvakanz, also bis zur Wahl eines Nachfolgers, kommissarisch führen.

Dies alles regelt seit Jahrhunderten die Apostolische Konstitution Universi Dominici Gregis in allen Einzelheiten. Dieses apostolische Grundgesetz schreibt auch präzise das weitere Verfahren vor. Dabei wird prinzipiell nicht zwischen dem Tod des Papstes und seinem Amtsrücktritt unterschieden. Das päpstliche Siegel wird zerbrochen, die päpstlichen Gemächer versiegelt, und spätestens nach zwanzig Tagen muss nun das Konklave beginnen und ein neuer Papst gewählt werden.

Wann muss ein Papst überhaupt zurücktreten? Im Grunde gar nicht. Selbst ein schwerkranker Papst, der die Amtsgeschäfte nicht mehr führen kann, muss nicht zurücktreten, auch wenn dies, so Vatikanexperte Pater Luigi Gattuso, ein »Kanonischer Albtraum« wäre.

Rücktritte von Päpsten waren in der zweitausendjährigen Kirchengeschichte äußerst selten. Papst Gregor XII. trat 1415 unter dem Druck eines Gegenpapstes zurück. Als einzig freiwilliger Rücktritt gilt der von Coelestin V. im Jahr 1294.

Ein Grund für die Seltenheit päpstlicher Amtsverzichte mag sein, dass die Rolle eines »Altpapstes«, insbesondere in Beziehung zu seinem Nachfolger, in keinster Weise geregelt ist. Allgemein wird davon ausgegangen, dass ein zurückgetretener Papst sich in ein Kloster zurückziehen werde. Umso spannender bleibt die Frage, was Johannes Paul III. tun und ob er sich ganz aus der Kirchenpolitik zurückziehen wird.

Franz Laurenz, Arbeitersohn aus Duisburg, war ein ebenso streitbarer wie beliebter Papst. Der Zeitpunkt seines Rücktritts kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Im nächsten Frühjahr wollte er mit dem Dritten Vatikanischen Konzil eine tiefgreifende Kirchenreform einleiten. Kirchlichen Hardlinern galt der »Rote Papst« längst als viel zu liberal. Zähneknirschend beklatschten sie seinen »Dialog mit dem Islam« und rügten hinter den Kulissen seine engen persönlichen Beziehungen zu ranghohen Mullahs und Imamen. Als der sportliche deutsche Papst bei seinem umjubelten Afrikabesuch im vergangenen Jahr schließlich erklärte, dass der Gebrauch von Kondomen nicht in Widerspruch zum katholischen Glauben stehe, löste er damit fast eine Kirchenspaltung aus. Gleichzeitig drohte er dem Bischof von Vancouver, ihn zu exkommunizieren, falls er seine Forderung nach einer Lockerung des Zölibats aufrechterhalte.

Seit seiner Wahl 2005 auf den Stuhl Petri hat Franz Laurenz polarisiert und wurde dennoch zum Hoffnungsträger vieler Katholiken für eine Erneuerung der Kirche. Mit zweiundsechzig Jahren einer der jüngsten Päpste überhaupt, hatte er sogar den Schneid, mit dem erzkonservativen und dem Opus Dei nahe stehenden Kardinal Antonio Menendez seinen schärfsten Kritiker zum Kardinalstaatssekretär zu ernennen. Zwar musste Menendez nun laut Kirchengesetz ebenfalls zurücktreten, gilt vielen Beobachtern jedoch als Favorit bei der anstehenden Papstwahl.

Es liegt nahe, dass hinter dem Rücktritt Johannes Paul III. möglicherweise weitaus mehr steckt als seine angebliche Demenz. Man muss davon ausgehen, dass hinter den verschlossenen Türen des Apostolischen Palastes ein handfester Machtkampf tobt.

Ob und in welcher Form der kämpferische »Altpapst« Laurenz zukünftig dabei noch eine Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin besitzt er aus seiner Zeit als Vorsitzender der Glaubenskongregation noch eine Wohnung in Rom.

IV

1. Mai 2011, Vatikanstadt, Apostolischer Palast

Die gefalteten Hände auf dem dunklen Holz der Gebetsbank waren gut manikürt. Dennoch waren es keine zarten Hände, im Gegenteil. Es waren regelrechte Pranken, grobe zerfurchte Hände, die zupacken konnten. Arbeiterhände. In ihrer Jugend hatten sie schwere Arbeit verrichtet und manches Mal hart zugeschlagen. Diese Hände hatten geboxt, geschweißt, geblutet und Segen gespendet. Hände, die nie zu ruhen schienen, außer im Gebet. Franz Laurenz war eine massige, männliche Erscheinung. Aber was Menschen, die dem Papst zum ersten Mal begegneten am meisten beeindruckte, waren immer seine Hände. Sie schienen ein eigenes Leben zu haben, diese Hände, begleiteten und verstärkten die Worte des Papstes, packten sie, rüttelten sie, klaubten Argumente auf wie reife Früchte, pressten sie zusammen, schleuderten sie seinen Gesprächspartnern entgegen oder ließen sie mit ungeahnter Zartheit fliegen. Und sie konnte zornig werden, diese Hände. Gestandene Kardinäle und Regierungschefs hatten schon gezuckt, wenn diese Hände sich in leidenschaftlicher Empörung plötzlich zu Fäusten ballten und der Zeigefinger des Papstes wie das Schwert des Erzengels Michael auf seinen Gesprächspartner herabfuhr.

Menschen im Umfeld des Papstes berichteten von seinem Händedruck, der einem Pferd den Huf hätte brechen können, von seinem jovialen Schulterklopfen, das einen fast umhaute. Alte Freunde berichteten von den herzlichen Umarmungen, die einem fast die Luft abpressten. Der Leiter der vatikanischen Gärten gestand auf Radio Vaticano einmal lachend, dass der Papst ihn wegen eines eingegangenen Rosenbuschs derart geschüttelt habe, dass er drei Tage die heilige Maria gesehen habe.

Kaum jemand jedoch wusste, wie zärtlich diese Hände sein konnten, wenn sie über Buchseiten oder uralte Pergamente in den Geheimarchiven des Vatikans strichen.

Papst Johannes Paul III. war ein Mensch, der die Welt ergreifen musste, um sie zu verstehen und zu gestalten. Seine Hände waren seine Antennen zu den Gefühlen der Menschen und das Geheimnis seiner Überzeugungskraft.

Nun ruhten diese Hände zum Gebet gefaltet auf der alten Gebetsbank der päpstlichen Privatkapelle im dritten Stock des Apostolischen Palastes und erschienen wie große schlafende Wesen.

Aber der ehemalige Papst schlief nicht. Er bat seinen Gott verzweifelt um Vergebung. Er hatte die päpstliche weiße Soutane bereits gegen einen schlichten schwarzen Anzug mit schwarzem Collarhemd getauscht und wirkte nun wie ein einfacher, liebenswerter Landpfarrer. Nur der schwere goldene Fischerring mit dem päpstlichen Siegel an seiner rechten Hand verriet, dass er wenige Stunden zuvor noch einer der mächtigsten Religionsführer der Welt gewesen war.

»Vergib mir, Vater, meine Schuld. Ich war nicht würdig, dein Reich zu vertreten. Ich habe dich enttäuscht und all die Menschen, die an mich geglaubt haben. Und dennoch sehe ich keine andere Wahl.«

Franz Laurenz sah übernächtigt aus. Die ganze letzte Nacht hatte er schon so im Gebet verbracht.

»Hilf mir, Vater, in dieser schweren Stunde. Gib mir Kraft für das, was ich nun tun muss. Denn das Böse steht vor der Tür, und niemand ist da, es zu bekämpfen.«

Er hatte gar keine andere Wahl mehr gehabt, das war ihm sofort klar geworden, nachdem er die Meldungen aus Nepal und Houston erhalten hatte. Keine andere Wahl, wenn er irgendwie noch aufhalten wollte, was er all die Jahre über hatte kommen sehen und doch nie hatte wahrhaben wollen: Der Antichrist, die Hure Babylon, das große Tier war erschienen, um die Pforten der Hölle zu öffnen. Und wie es aussah, waren bereits einige Pforten offen.

»Herr, ich bin schuldig. Ich habe gezögert, viel zu lange gezögert. Ich war meines Amtes nicht würdig. Herr, vergib mir meine Schuld und gib mir Kraft, dem Bösen nun entgegenzutreten.«

Laurenz war kein Mystiker, er hatte die Offenbarung des Johannes immer eher als orientalisch opulente Durchhalteparole an die frühchristlichen Gemeinden im römischen Reich verstanden denn als eine reale Vision. Nach allem, was in den letzten zwölf Monaten geschehen war, dachte er jedoch anders. Der Antichrist war real. Er hatte eine Gestalt und einen Namen. Und sein Name war Seth.

Wer sich hinter dem Pseudonym des ägyptischen Gottes der Zerstörung verbarg, wusste er jedoch nicht. Laurenz war dem Mann im letzten Jahr zwar einige Male begegnet, doch Seth hatte immer eine schwarze Mönchskutte mit Kapuze getragen und sein Gesicht mit einem schwarzen Seidenschal verhüllt. Laurenz hatte ihn wegen dieser Maskerade anfangs nicht ernst genommen. Ein schwerwiegender Fehler, wie er nun wusste.

In der vergangenen Nacht hatte Laurenz dann die schmerzhafteste Entscheidung seines Lebens getroffen. Zwischen den Gebeten hatte er drei kurze Telefonate geführt und dann die Festplatte seines persönlichen Laptops formatiert und zerstört. Einen Moment lang hatte er überlegt, ob er einfach heimlich fliehen sollte, einfach so aus der Welt verschwinden, spurlos und endgültig. Das hätte ihm wenigstens einen Vorsprung verschafft. Aber das war weder seine Art noch sein Plan.

Gleich nach Sonnenaufgang hatte Laurenz sich kurz frisch gemacht. Er hatte erst den Kater gefüttert und freigelassen und dann Alexander Duncker, seinen Privatsekretär, angerufen. Wenig später war die Hölle über ihn hereingebrochen. Duncker hatte umgehend Menendez informiert, und bereits eine halbe Stunde später waren sie beide bei ihm gewesen. Der Staatssekretär des Vatikans hatte ihn angeschrien, ratlos und wütend. Laurenz konnte es ihm nicht verdenken. Sie kannten sich schon lange, noch aus ihrer Zeit in der Glaubenskongregation. Obwohl sie sich ein Leben lang bis aufs Blut über Kirchenfragen gestritten hatten, obwohl Menendez während des Konklave damals gegen ihn angetreten war und ihn öffentlich als »Gefahr für die Kirche« gegeißelt hatte, mochte Laurenz den Spanier für seine Gradlinigkeit. Unter vier Augen duzten sie sich sogar. Was nicht bedeutete, dass sie Freunde waren. Im Gegenteil.

»Nenn mir verdammt noch mal einen vernünftigen Grund!«, hatte Menendez gebrüllt. »Einen gottverdammten Grund!«

»Fluch nicht in Gottes Namen!«, tadelte ihn Laurenz.

»Lenk nicht ab! Ich will einen Grund!«

»Ich kann ihn dir nicht sagen. Es ist persönlich.«

»Bist du krank?«

»Nein.«

»Bist du verrückt? Ist es das?«

»Nein, Antonio, ich bin bei vollkommen klarem Verstand.«

Der asketische Spanier stieß einen ungehaltenen Laut aus. »Du wirfst die Brocken hin, das ist es. Du hast verstanden, dass deine Reformpläne ins Chaos münden, dass du keine Antworten hast in dieser Zeit voller Fragen. Und jetzt schmeißt du alles hin, um dich aus der Verantwortung zu stehlen.«

»Ich kann verstehen, dass du das so sehen musst.«

»Du weißt, was ich von deinen Reformplänen halte, Franz. Sie sind Gift für die Kirche. Aber für einen Feigling habe ich dich nie gehalten. Bis heute.«

Laurenz schwieg, und das machte Menendez nur umso wütender.

»Das ist doch nur wieder eine schmutzige Taktik von dir«, fuhr ihn Menendez an. »Mit deinem Rücktritt zwingst du auch mich, zurückzutreten, und bist mich los.«

»Du kannst jetzt Papst werden, Antonio, vergiss das nicht.«

»Du weißt genau, dass in fünf Jahrhunderten nur drei Kardinalstaatssekretäre auch später Papst geworden sind. Aber hier geht es nicht um dich oder mich, hier geht es um das Amt des Stellvertreters Christi auf Erden.«

Für einen Moment bedauerte Laurenz, dass er und der Spanier nie Freunde hatten werden können, was schon daran lag, dass Menendez zum Opus Dei gehörte, der mächtigsten und gefährlichsten Gruppierung innerhalb der Kirche.

»Ich weiß das genauso gut wie du, glaub mir. Trotzdem kann ich nicht anders.«

»Und was wirst du machen? Willst du zur grauen Eminenz im Hintergrund werden? Zum Gegenpapst?«

»Glaubst du das wirklich, Antonio?«

»Ich will verstehen, warum! Warum?«

Laurenz schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Antonio.«

Menendez straffte sich zornig. »Ich glaube Ihnen nicht, Franz Laurenz. Ich kenne Sie besser.«

Laurenz war nicht entgangen, dass der Kardinalstaatssekretär ihn wieder siezte, um auf Distanz zu gehen.

»Sie sind nicht der Mann, der von heute auf morgen alles aufgibt.«, fuhr Menendez fort. »Ich bin überzeugt, dass Sie einen Plan haben und dass dieser Plan die Kirche spalten wird. Sie haben mich zu Ihrem Staatssekretär gemacht und mich damit zur Loyalität verpflichtet. Aber damit ist es nun vorbei. Von jetzt an bin ich Ihr größter Feind. Ich werde Sie beobachten. Sie und Ihresgleichen. Ich werde Sie auf Schritt und Tritt verfolgen. Ich werde Sie bekämpfen, was auch immer Sie tun. Ich werde meine Kirche vor Ihnen schützen, so wahr mir Gott helfe.«

Mit diesen Worten und ohne einen letzten Gruß hatte der spanische Kardinal den Raum verlassen.

Ein vorsichtiges Räuspern schreckte Laurenz aus seinen Gedanken. Er beendete sein Gebet und wandte sich um. Duncker stand in der Tür zur Kapelle. Er trug eine schwarze Soutane mit violettem Gürtel, die ihn als Ehrenprälat seiner Heiligkeit auswies.

»Es ist soweit, Heiliger Vater.«

Laurenz nickte und erhob sich.

»Ich bin nicht mehr Papst, Alexander. Ich bin noch nicht einmal mehr Bischof. Von nun an reicht Hochwürden.«

»Mit Verlaub, Heiliger Vater«, erwiderte Duncker etwas steif. »Solange Sie den Fischerring tragen, sind Sie der Papst, und ich werde Sie so anreden.«

Laurenz verstand, dass dies Dunckers Art war, seine Missbilligung über den Rücktritt auszudrücken.

Im Gegensatz zu Menendez und allen anderen, die Laurenz an diesem Morgen bereits empfangen hatte, um die nötigen Schritte einzuleiten, hatte Alexander Duncker ihn bislang nicht nach Gründen gefragt. Diskret wie immer hatte der gebürtige Thüringer die Nachricht entgegengenommen, die Pressekonferenz organisiert und den Camerlengo, den päpstlichen Kämmerer, informiert, der von nun an bis zur Wahl des neuen Papstes das höchste Amt der Kirche verwalten würde. Mit siebenundvierzig Jahren war Duncker noch sehr jung für sein hohes Amt. Der gutaussehende Monsignore mit einer Vorliebe für Maßanzüge, edle Restaurants und moderne Kunst galt als Frauenschwarm in Rom und wurde von der italienischen Boulevardpresse gerne mit George Clooney verglichen. Nach außen weltoffen und ein beliebter Talkshowgast, war der hochintelligente Analytiker privat eher zurückhaltend und in Kirchendingen sogar äußerst konservativ. Als Theologiestudent hatte er den Kartäusern beitreten wollen, dem strengsten aller katholischen Orden, in dem absolutes Schweigegebot galt. Laurenz, der damals sein Doktorvater war, hatte ihn nach Rom an die Glaubenskongregation, der Nachfolgebehörde der Heiligen Inquisition, berufen und ihn ein Jahr später zu seinem Privatsekretär ernannt. Er schätze Dunckers diskrete und reibungslose Art, ihm den lästigen Büroalltag vom Leib zu halten, Interviewanfragen abzuwimmeln, E-Mails zu beantworten, verschwiegene Treffen zu organisieren und den Kontakt zu den verschiedenen Schaltzentren der Kurie zu halten. Und zu gewissen Kreisen, die im Verborgenen die Geschicke der Welt lenkten. Vor allem aber schätze Laurenz, dass Duncker schweigen konnte. Eine höchst seltene Eigenschaft im Vatikan.

»Der Kardinal Camerlengo erwartet Sie im Empfangszimmer«, sagte Duncker. »Ihr Gepäck ist bereits im Wagen verstaut, der Chauffeur wartet im Hof. Ein unauffälliger Wagen mit römischem Kennzeichen, wie Sie es angeordnet haben. Kloster Montecasino erwartet Sie.«

»Sehr gut.« Laurenz straffte sich. »Dann wollen wir mal, nicht wahr?«

Neben der Privatkapelle verfügte das Appartamento, die vierhundert Quadratmeter große Privatwohnung des Papstes, über fünf Zimmer und einen großzügigen Empfangsraum. Die Einrichtung war schlicht, gediegen und teuer. An den Wänden gelegentlich ein Giotto oder Tintoretto aus der Sammlung seiner Vorgänger. Dazwischen einige Privatfotos von Laurenz, einige davon zeigten ihn mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern in Duisburg. Inzwischen lebte nur noch sein jüngerer Bruder.

Die Papstwohnung lag in der Terza Loggia, im dritten Stock des Apostolischen Palastes, gleich neben dem Petersdom. Ein Stock darunter befanden sich die Amtsräume, ein Stockwerk höher, unter dem Dach, die Wohnung des päpstlichen Privatsekretärs. Auf dem Dach des Apostolischen Palastes erstreckte sich eine begrünte Terrasse, auf der sich Laurenz vor allem abends gerne aufgehalten und den Blick über die Ewige Stadt genossen hatte.

»Tun Sie mir den Gefallen, Alexander, und erlösen Sie mich von Ihrem empörten Schweigen«, seufzte Laurenz.

Duncker blieb abrupt stehen und atmete durch. »Sie werden Ihre Gründe haben, Heiliger Vater. Sowohl für den Rücktritt als auch für Ihr Schweigen. Das muss ich respektieren.«

Laurenz legte seinem Sekretär die Hand auf die Schulter. »Ich möchte Ihnen für alles danken, Alexander. Darf ich Sie um einen letzten Gefallen bitten?« Laurenz zog einen kleinen Luftpolsterumschlag aus einer Jackentasche. Auf dem Umschlag stand in der ordentlichen und wie gehämmerten Druckschrift des Papstes eine Adresse außerhalb von Rom. »Würden Sie diesen Brief für mich überbringen? Persönlich. Und sofort.«

Laurenz legte Duncker den Umschlag in die Hand wie etwas Zerbrechliches und Kostbares. Dabei hielt er Dunckers Hände noch einen Moment fest.

»Am besten, Sie nehmen den Helikopter.«

Duncker warf einen Blick auf die Adresse, zog eine Augenbraue hoch.

»Das ist gegen die Anweisungen.«

»Deswegen bitte ich Sie ja um einen Gefallen.«

»Darf ich fragen, was der Umschlag enthält?«

Statt einer Antwort blickte Laurenz ihn nur unverwandt an. Ein Blick so schwer wie ein Fels. Seufzend steckte Duncker den Brief ein.

»Haben Sie sonst noch einen Wunsch, Heiliger Vater?«

»Nein. Das war alles. Gott segne Sie, Alexander.«

Kardinal Giovanni Sacchi erwartete den Papst bereits im Empfangszimmer. Bis ins Mittelalter hatte dem päpstlichen Kämmerer die Aufsicht über die päpstlichen Finanzen oblegen. Inzwischen hatte der Camerlengo nur noch eine Aufgabe: das Amt des Papstes während der Sedisvakanz zu verwalten. Üblicherweise nach dem Tod des Papstes. Zu dieser Aufgabe gehörte es, den Siegelring des verstorbenen Papstes zu zerstören und seine Privatgemächer zu versiegeln. Bis zur Wahl eines neuen Papstes hatte er dann das höchste Kirchenamt inne.

Sacchi war ein mürrischer, schweigsamer Mann Ende Siebzig. Er hatte fast sein ganzes Leben im Vatikan verbracht, hatte viel gesehen, manchmal zu viel, und stellte daher wenig Fragen. Ob der Papst nun gestorben war oder zurücktrat, spielte für seine Aufgabe keine Rolle. Schweigend nahm er den Fischerring entgegen und schloss ihn ebenso schweigend in eine kleine Schatulle ein. Innerhalb der nächsten Stunden würde er den Ring mit einem silbernen Hammer vor den Augen des Kardinalkollegiums zerstören.

Laurenz blickte sich noch ein letztes Mal in dem Raum um, der ihm in den letzten fünf Jahren so vertraut geworden war. Nichts von alldem würde er in diesem Leben je wieder sehen noch brauchen.

Laurenz sah auf seine Uhr. Zwanzig vor zwölf. Es wurde Zeit. Höchste Zeit. Er wandte sich an den Camerlengo. »Gestatten Sie mir noch einen Moment alleine, Kardinal Camerlengo?«

»Natürlich, Hochwürden«, erwiderte der Camerlengo.

Kaum hatte der Camerlengo das Empfangszimmer verlassen, eilte Laurenz durch eine gegenüberliegende Tür in sein Arbeitszimmer und von dort in die Bibliothek mit den wertvollsten seiner fast zwanzigtausend Bücher. Wie in jedem Raum des Appartamento stand auch hier auf einem der barocken Sekretäre ein modernes Telefon mit einer abhörsicheren Leitung. Laurenz unterdrückte dennoch den Impuls, einen letzten Anruf zu tätigen. Es war alles vorbereitet. Alles Weitere lag in Gottes Hand.

Einen Augenblick lang stand Laurenz einfach nur da und nahm Abschied von seiner Privatbibliothek, seinem geliebten Rückzugsort. Er atmete noch einmal die vertraute Mischung aus altem Papier, Leder, Bohnerwachs und Zeit. Dann öffnete Laurenz das einzige Fenster des Raumes, kletterte entschlossen eine schmale Feuertreppe hinab in den schattigen Innenhof und hoffte, dass sämtliche Angestellten des Palastes durch die Ereignisse der letzten Stunden zu beschäftigt waren, um einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Er hoffte auch, dass der Kater seinen Weg finden würde.

Zwei Minuten später stand Laurenz neben einem Leutnant der Schweizergarde, der statt der traditionellen und auffälligen Renaissanceuniform einen dunklen Anzug trug. Es war ruhig hier in dem kleinen Innenhof, kaum ein Laut zu hören, nur das ferne Plätschern eines Brunnens. Von irgendwoher roch es unwiderstehlich nach Speck und frischer Tomatensauce, der klassischen römischen pasta all’ amatriciana, einem von Laurenz’ Leibgerichten. Aber Laurenz wusste, wie trügerisch die friedliche Stimmung und die warme Mailuft waren. Die Nachricht von seinem Rücktritt brandete bereits wie ein Tsunami um die ganze Welt. Der Petersplatz füllte sich mit verstörten Gläubigen und Schaulustigen, die Medien rückten mit Konvois von Übertragungswagen an, die Paparazzi mieteten Hubschrauber und bevölkerten die Hausdächer rund um den Vatikan, die Handynetze rund um den Vatikan kollabierten, und die Regierungschefs der größten Industriestaaten konferierten bereits hektisch.

Laurenz wandte sich an den Leutnant der Schweizergarde.

»Haben Sie ihn?«

»Natürlich, Heiliger Vater.«

Der Gardist händigte Laurenz zwei Schlüssel aus. Einer davon ein alter Bartschlüssel mit einem grauen Plastikanhänger, auf dem in Druckschrift nur PASSETTO stand.

V

1. Mai 2011, Vatikanstadt

Hass ist gut. Schmerz ist gut. Hass und Schmerz sind die himmlischen Brüder, die göttliche Energie der Seele, der Atem des Lichts. Aus Hass hat das Licht dich geschmiedet und dich zu seinem Werkzeug gemacht mit dem Auftrag, Schmerz zu säen. Du bist der zweite apokalyptische Reiter, ein Krieger in rotem Harnisch. Das Licht hat dich ausgesandt, die Welt durch Blut und Tod und Krieg zu reinigen. Und genau das wirst du tun.

Nikolas drückte sich in den Schatten einer uralten Eiche und sah den Privatsekretär des Papstes über den Campo santo teutonico, den deutschen Friedhof, eilen. Nikolas selbst hatte keine Eile. Er wusste, wohin der Mann in der schwarzen Soutane wollte.

Du bist das Werkzeug des Lichts. Durch den Orden hat dir das Licht deinen göttlichen Auftrag enthüllt und dich gelehrt, dass Hass und Schmerz gut sind und eins. Aber es hat dich auch gelehrt, dass du in dieser verkommenen sündigen Welt nur in einer geschickten Verkleidung auftreten darfst, wenn du deine Mission nicht gefährden willst.

Der Privatsekretär überquerte den Platz vor dem Gerichtspalast und verschwand hinter dem Gebäude. Nikolas löste sich aus dem Schatten und folgte ihm nun. Immer noch beeilte er sich nicht sonderlich, doch seine Schritte waren groß genug, dass er den Mann, dem er folgte, kurz vor seinem Ziel einholen würde.

Der Orden hat dich gelehrt, deinen Hass zu verbergen. Es war noch nicht einmal schwer gewesen. Jeder, der dich in deiner weltlichen Maske kennen lernt, lobt deine Freundlichkeit, deine Bescheidenheit, deine Hilfsbereitschaft, manchmal sogar deinen Charme. All dies hat dich der Orden gelehrt. Alles, was du weißt und bist, verdankst du dem Orden. Und nun ist die Zeit gekommen, dem heiligen Orden Dank zu erweisen und zu helfen, das große Werk zu vollstrecken.

Die Zeit des Lichts ist gekommen.

Rechts hinter dem Gerichtspalast erstreckten sich die vatikanischen Gärten mit dem Gebäude der Zivilverwaltung des Vatikans. Nikolas sah, dass der Privatsekretär jedoch links an der Kirche Santo Stefane degli Abissini vorbeieilte, und beschleunigte nun seinen Schritt. Er erreichte den Mann wie geplant kurz vor dem helicopterum portum, dem päpstlichen Hubschrauberlandeplatz, den Papst Paul VI. 1976 hatte anlegen lassen. Die Sikorsky H-3D »Sea King« stand startbereit auf der Stahlbetonplatte an der Nordmauer des Vatikans. Der Privatsekretär bedeutete dem Piloten noch im Gehen, dass er das Triebwerk starten solle, als ihn Nikolas von hinten rief.

»Monsignore! Einen Augenblick bitte!«

Der Privatsekretär wandte sich um. Nikolas genoss den genervten Gesichtsausdruck des Mannes, der sich offensichtlich über den unbekannten Priester ärgerte, der ihn von seiner dringenden Mission abhielt.

Bereite dich vor. Zügle dein Gemüt. Schmerz sollst du säen, und Licht wirst du ernten. Dein ist das Reich und das Licht und die Herrlichkeit.

»Was gibt es denn noch?« Der Privatsekretär wirkte gereizt und ungehalten.

»Im Namen des Lichts«, sagte Nikolas sanft, als er die Machete aus der Soutane zog und dem Privatsekretär mit einer einzigen geübten Bewegung in den Kopf hackte.

Das Gesicht des Priesters platzte auf wie eine reife Mango. Sein Blut spritzte auf Nikolas’ Soutane, als er röchelnd zu Boden sackte. Nikolas schlug erneut zu.

Und nochmal.

Und nochmal.

Und nochmal.

Bis auch der Kopf des inzwischen leblosen Mannes aufplatzte wie eine Melone und sein Blut und sein Gehirn über den Hubschrauberlandeplatz spritzten.

Die Machete ist scharf, schon ein einziger Schnitt kann tödlich sein. Aber nicht elegant sollst du töten. Schmerz sollst du säen. Bei deinen Opfern sowie bei denen, die sie betrauern. Denn erst der Schmerz bereitet dem Licht den Weg.

Nikolas hörte den angeschnallten Hubschrauberpiloten schreien und sah auf. Der Pilot versuchte panisch, sich von den Gurten zu befreien. Er trug einen Pilotenhelm und brüllte etwas auf Italienisch in sein Mikrofon. Ohne Hast ging Nikolas mit der blutigen Machete um die Maschine herum und erledigte den Mann noch auf seinem Pilotensitz mit einem Hieb, der ihn fast köpfte. Sein Blut spritzte innen an die Plexiglaskanzel. Dann war Ruhe.

Nikolas wandte sich wieder dem Privatsekretär zu, der in einer Blutlache lag, die langsam in seine Soutane sickerte. Er durchsuchte die Taschen der Soutane, fand den Brief mit der päpstlichen Handschrift und steckte ihn ein. Um seine Fingerabdrücke kümmerte er sich nicht. Dann zog er rasch seine eigene Soutane aus, warf sie zusammen mit der Machete achtlos auf die Leiche des Privatsekretärs, wischte sich die Hände und das Gesicht mit zwei Erfrischungstüchern ab, die er ebenfalls dazu warf und entfernte sich rasch in Richtung Rosengarten.

VI

1. Mai 2011, Castel Sant’Angelo, Rom

Der Passetto di Borgo, ein achthundert Meter langer Fluchtgang, verband den Vatikan mit dem Castel Sant’Angelo, der Engelsburg, der Festung der Päpste. Nach außen eine gewöhnliche Mauer, barg der Passetto einen schmalen Gang, der durch die Jahrhunderte hinweg etlichen Päpsten die Flucht in die päpstliche Schutzburg ermöglicht hatte – oder eine diskrete Art, ungesehen zu ihren Mätressen zu gelangen, die sie bereits in den üppig ausgestalteten Salons der Engelsburg erwartet hatten.

Der Passetto verließ den Vatikan an der Via dei Corridori, folgte dem Borgo Sant’Angelo, überquerte das römische Verkehrchaos an der Piazza Pia, übersprang die Festungsmauer der Engelsburg und stieß schließlich in den nordwestlichen Eckturm der abweisenden Trutzburg, die ursprünglich als Mausoleum für Kaiser Hadrian erbaut worden war.

Ein paar Mal im Jahr wurde der Passetto inzwischen auch für Touristen geöffnet. Ansonsten verwahrte die Schweizergarde die Schlüssel zu den beiden Zugängen.

Laurenz hatte im Moment wenig Sinn für die wechselvolle Geschichte des geheimen Ganges, die aus den schimmelbefallenen Mauern sickerte und die Luft schwerer machte. Er eilte durch das enge Halbdunkel, das nur alle paar Meter durch schmale Lichtschlitze erhellt wurde, und fluchte leise, als er sich einmal die rechte Schulter an einem Mauervorsprung stieß.

In der Engelsburg angekommen, verschloss er sorgfältig die Tür und wandte sich nach links in ein steiles, enges Treppenhaus. Laurenz eilte die Treppen hinab. Er war nicht zum ersten Mal hier; er kannte den Weg und wusste auch, wie er die Touristenströme vermied, die um diese Tageszeit die Burg auf allen fünf Ebenen fluteten. Bewacht vom Erzengel Michael hoch über der Burg wälzten sie sich die spiralförmige Rampe im untersten Geschoss hinauf zu den ehemaligen Kerkern und den Lagerräumen für Weizen und Öl, ergossen sich in den Cortile dell’Angelo und zogen dann lachend, fotografierend und Cola trinkend weiter hinauf in den vierten Stock mit den prunkvoll ausgestatteten Sälen und der Schatzkammer. Kaum jemand von ihnen ahnte, welche Geheimnisse die Engelsburg heute immer noch barg.

Laurenz begegnete auf seinem Weg nach unten nur einmal einigen versprengten amerikanischen Jugendlichen, die ihn jedoch nicht erkannten und lieber Zungenküsse übten. Zügig und trotz seiner guten Kondition etwas atemlos erreichte Laurenz schließlich das Erdgeschoss. Durch eine unscheinbare Tür, zu der der zweite Schlüssel des Schweizergardisten passte, schlüpfte er nach draußen.

Mario, sein Chauffeur, wartete wie verabredet am östlichen Ausgang der Engelsburg in seinem privaten schwarzen Alfa Romeo 156 älteren Baujahrs. Als Laurenz sich eilig in den Fond setzte, erschrak der junge Römer mit der modischen Sonnenbrille jedoch über den Gesichtsausdruck des Mannes, der wenige Stunden zuvor noch den Namen Johannes Paul III. getragen hatte.

»Mein Gott, Heiliger Vater, Sie sehen aus, als ob sie vor dem Leibhaftigen geflohen wären!«

»Fahren Sie, Mario«, erwiderte Laurenz nur matt.

»In die Wohnung, wie besprochen?«

»Si.«

Laurenz war dankbar, dass sein Chauffeur sich ohne weitere Fragen in den römischen Mittagsverkehr einfädelte. Er vertraute dem zweiunddreißigjährigen Römer mehr als manchem Kardinal der Kurie und hatte sich in den vergangenen Jahren immer auf ihn verlassen können, wenn er den Vatikan inkognito zu verschwiegenen Verabredungen mit Politikern, Industriellen und Vertretern anderer Religionsgemeinschaften verlassen musste. Marios alter Alfa mit den getönten Scheiben, dem römischen Kennzeichen und dem Fanschal des AS Roma auf der Hutablage war ohnehin unauffälliger als der offizielle Mercedes mit dem Kennzeichen SCV-1 für Stato della Città del Vaticano.

Mario war auch der einzige Mensch im Vatikan, der das Ziel ihrer Fahrt in San Lorenzo, dem 3. Municipio Roms, kannte, denn er hatte die unauffällige Drei-Zimmer-Wohnung in dem quirligen Studentenviertel vor vier Jahren als Strohmann gekauft. Das Geld dazu stammte aus dem Privatvermögen des Papstes.

Mario achtete darauf, ob sie verfolgt würden, wechselte oft die Spur und schwamm unauffällig im Verkehr mit. Nach etwa zehn Minuten bog er unvermittelt scharf rechts in ein schmuddeliges Parkhaus ab. Im dritten Stock parkte er den Wagen, stieg aus und gab Laurenz schließlich ein Zeichen, dass die Luft rein war. Wie eingespielt wechselten die beiden den Wagen und verließen das Parkhaus drei Minuten später mit einem japanischen Kleinwagen.

»Sie müssen entschuldigen, Heiliger Vater, das ist der Wagen meiner Cousine Vittoria. Einen anderen konnte ich so schnell nicht auftreiben.«

»Machen Sie sich keine Gedanken, Mario. Ich würde auch auf einer Vespa mitfahren, wenn Sie das für sicherer hielten. Haben Sie irgendwas bemerkt?«

»Nein, Heiliger Vater. Wir werden nicht verfolgt.«

Laurenz setzte eine Sonnenbrille auf und starrte aus dem Fenster. Um ihn herum tobte das italienische Leben, der Verkehr floss nur noch zäh. Ganz Rom schien sich jeden Tag zur Mittagszeit zu verabreden, gleichzeitig alle verfügbaren Autos zu benutzen. Vespas mit Jugendlichen rasten halsbrecherisch zwischen den Lücken hindurch, die Trattorie füllten sich mit Touristen, Geschäftsleuten und Frauen mit großen Sonnenbrillen und den neuesten Handtaschen. Laurenz entspannte sich ein wenig.

»Wie geht es Ihrer Frau, Mario?«

»Beh. Sehr gut, Heiliger Vater. Sie beschwert sich über meine unregelmäßigen Arbeitszeiten.«

»Ein Zeichen der Liebe, Mario. Und was macht die kleine Laura?«

»Wird eine Schönheit, Heiliger Vater! Plappert ohne Unterlass. Sie hat das Aussehen ihrer Mutter und das Mundwerk ihrer Großmutter geerbt. Madonna, sie wird uns alle noch in Grund und Boden diskutieren.«

Laurenz lachte. »Bravo! Sie wird bestimmt eines Tages Außenministerin.«

Zum ersten Mal an diesem Tag lachte er wieder, und das Lachen löste ein wenig den dunklen Schatten, der ihm auf der Seele lag. Für einen Moment dachte er, dass vielleicht doch noch nicht alles zu spät sei. Dass es Hoffnung geben könnte.

»Hast du alles vorbereitet, Mario?«

»Wie Sie gesagt haben, Heiliger Vater. Salvo hat eine Internetverbindung über zahlreiche Proxys eingerichtet und mir versichert, dass sie zehn Minuten lang nicht zu hacken sei.«

»Das dürfte reichen. Hat Salvo keine Fragen gestellt?«

Mario lachte. »Er denkt, dass ich eine Affäre mit einer schwedischen Spionin habe. Ich habe das natürlich bestritten, und er war neidisch.«

Später als erwartet erreichten sie die Via Palermo. Mario parkte den Wagen in einer Hofeinfahrt neben dem kleinen Hotel Caravaggio und half Laurenz aus dem Wagen, nachdem er sich versichert hatte, dass sie niemand beobachtete. Laurenz sah auf seine Uhr. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit. Hastig stürmte er das steinerne Treppenhaus hinauf in den dritten Stock und wartete ungeduldig, bis Mario den Schlüssel aus seiner Hosentasche gefummelt hatte.

Mario betrat die Wohnung als erster. Daher sah Laurenz den Mann in der schwarzen Mönchskutte und der Kapuze, der es sich in einem Korbstuhl im Flur bequem gemacht hatte, nicht sofort. Auch nicht den Mann dahinter mit der Waffe. Laurenz hörte nur das Ploppen des Schalldämpfers und Marios erstickten Laut, als er vor ihm zusammensackte und gurgelnd einen Schwall von Blut auf den Boden erbrach. Der Schuss hatte Mario in den Hals getroffen.

»Haben Sie wirklich geglaubt, dass Sie mir so leicht entkommen?« Eine uralte schneidende Stimme. Der Mann unter der Kapuze sprach Deutsch mit einem seltsam schleppenden Akzent, den Laurenz nie hatte zuordnen können.

»Was habe ich Ihnen gesagt? Menschen werden sterben, wenn Sie sich nicht an die Instruktionen halten. Menschen, die Ihnen lieb sind. Nur wegen Ihrem Hochmut, Laurenz.«

Seth machte eine knappe Handbewegung aus dem Korbstuhl heraus, und der Mann neben ihm trat zu dem röchelnden Mario und schoss ihm aus kurzer Distanz in den Kopf.

Laurenz wirbelte herum und stürmte zurück ins Treppenhaus. Doch dort fing ihn ein muskulöser Typ mit Skimaske ab. Laurenz war zwar bereits über sechzig, doch die Reflexe, die er sich als junger Mann beim Boxen und auf den Straßen Duisburgs antrainiert hatte, funktionierten noch immer. Er duckte sich unter dem Arm des Maskierten hindurch und platzierte einen kurzen Haken, in den er sein ganzes Gewicht legte, auf die Niere. Der Schlag saß. Der Maskierte krümmte sich stöhnend. Laurenz stieß den Mann weg und rannte die Treppe hinunter. Er hörte ein weiteres Ploppen, aber die Kugel schlug nur dicht neben ihm in den Putz der Wand ein.

Laurenz rannte einfach weiter, achtete nicht auf die Schritte der beiden Killer, die ihm hinterherrannten. Er schaffte es bis nach unten, bis vor die Haustür. Dort erwartete ihn jedoch bereits ein dritter Mann, der ebenfalls eine Waffe mit Schalldämpfer auf ihn richtete. Laurenz wusste, dass er jetzt sterben würde. Er schickte ein letztes Gebet an seinen Herrn, an die Heilige Mutter Gottes und straffte sich, bereit für den Tod. Dann schoss der Mann mit den asiatischen Gesichtszügen. Einmal. Zweimal. Laurenz zuckte zusammen und registrierte nur am Rande das Poltern hinter sich. Der Asiate stieß ihn zur Seite und feuerte erneut. Als Laurenz sich überrascht umwandte, sah er, dass der Killer, der Mario getötet hatte, mit einem Kopfschuss auf der Treppe lag. Der bullige Typ mit der Skimaske hielt sich neben ihm keuchend den Unterleib.

Der Asiate trat zu ihm hin und schoss ihm in den Kopf. Dann wandte er sich an Laurenz.

»Let’s get!«, sagte er scharf. »Now!«

VII

8. Mai 2011, Rom

Die kleine Bar an der Piazza Sant’Eustachio war wie üblich um die Mittagszeit rappelvoll. Geschäftsleute in Designeranzügen, Senatoren, vornehme Römerinnen, die jugendliche Gucci-Schickeria, Priester und ein paar verstreute Touristen drängten sich vor der polierten Theke, um nach dem Essen schnell noch einen Espresso oder einen Caffé con panna zu trinken, der in einer Capuccinotasse mit einer Faust frischer geschlagener Sahne serviert wurde. Peter Adam kam täglich in die Bar Sant’Eustachio, wenn er in Rom war. Für ihn war diese Bar ein magischer Ort mit dem besten Caffé der Welt. Außerdem lag sie in der Nähe des italienischen Senats und war der ideale Ort, um die richtigen Leute zu treffen, ein paar verschwiegene Insider-Informationen abzugreifen oder einfach nur den Gerüchten und dem munteren Tratsch zu lauschen, an dem sich die Römer gegenseitig erkannten.

Obwohl Peter Adam in Hamburg lebte, verbrachte der fünfunddreißigjährige Journalist mehrere Wochen im Jahr in der Ewigen Stadt. Eine Reihe von kirchenkritischen Enthüllungsartikeln hatte ihm den Ruf als Vatikanexperte und eine Festanstellung bei einem großen Hamburger Nachrichtenmagazin eingetragen, das ihn mit Beginn des Konklaves nun auch als Korrespondent nach Rom geschickt hatte.

Peter Adam wusste, wie man sich in Rom zu bewegen hatte und wie wichtig es in dieser Stadt war, eine bella figura, eine gute Figur abzugeben. Er trug Jeans, ein tailliertes weißes Hemd und ein blaues Jackett nach dem neuesten Schnitt. Dazu hellbraune Budapester und natürlich die passenden Socken. Kein Schmuck außer der Jaeger-LeCoultre am linken Handgelenk. Schlecht gekleidet zu sein galt in Rom als Todsünde und versperrte manche Tür, noch bevor man angeklopft hatte. Kleidung war in Rom ein festgelegter Code, der über Wohl und Wehe des Erfolgs entscheiden konnte. Peter Adams Outfit signalisierte in diesem Fall, dass er entweder Medienanwalt oder Journalist war, beides jeweils erfolgreich. Da seine blonden Haare und sein sanftes norddeutsches Gesicht ihn nicht als Römer durchgehen ließen, blieb nur ausländischer Journalist. Das zusammen mit seinem Aussehen und seinem nahezu akzentfreien Italienisch sicherte ihm das Interesse der anwesenden Senatoren und das Wohlwollen ihrer Frauen. Und darauf kam es in Rom schließlich an.

Im Moment galt Peter Adams Interesse aber etwas ganz anderem. Er stand direkt vor der monströsen Kaffeemaschine und versuchte zu ergründen, wie zum Teufel der alte Barista, der von allen Blicken verborgen mit Tassen, Löffeln und Siebträgern klapperte, diesen köstlichen Kaffee erzeugte. In über fünfzehn Jahren hatte Peter nur herausfinden können, dass der Alte den Caffé zusammen mit dem Zucker aufbrühte. Natürlich konnte man seinen Caffé auch ungesüßt bestellen, aber das galt als extrem bizarr. Schließlich war der Kaffee nur eine koffeinhaltige Methode, Zucker zu verflüssigen.

»Wird langsam Sommer«, versuchte Peter den Barista, der auch Stammgäste niemals grüßte, in ein Gespräch zu verwickeln.

»Eh. Era ora – wurde auch Zeit«, knurrte der Alte bloß und reichte Peter seinen Caffé con panna.

Während Peter seinen Espresso mit Sahne löffelte, beobachtete er eine junge Frau in einem aufregenden Kostüm. Die klassische Nase und wie sie den kleinen Finger beim Reden abspreizte, wies sie als Römerin aus. Anfang dreißig, vermutete Peter. Tochter aus reichem Hause, Jurastudium, drei Fremdsprachen, gut im Bett und sehr, sehr zickig. Alter römischer Patrizieradel.

Sie hatte ihn bemerkt, und hin und wieder streiften sich ihre Blicke. Peter überlegte, ob er sie ansprechen sollte, als ihm aufging, wie ähnlich sie Ellen war. Ellen, die er auch oft hierher geführt hatte. Ellen, die Rom ebenso geliebt hatte wie er. Ellen, die nun tot war, einfach tot. Nur Rom existierte immer noch und würde ewig weiter existieren. Peter wandte sich abrupt um und schlug den Corriere della Sera auf, der auf den ersten drei Seiten wie schon in der ganzen letzten Woche über die Katastrophe auf der ISS berichtete. Die Schreckensmeldungen und apokalyptischen Bilder in den Nachrichten rissen nicht ab. Das verheerende Erdbeben in Neuseeland, die Finanzkrise in Europa, die Aufstände und Bürgerkriege in Nordafrika, der Tsunami und die Nuklearkatastrophe in Japan und schließlich die Havarie der ISS. Als müsse die Menschheit dringend einsehen, dass sie endgültig am Abgrund stand.

Und nun der Papst. Sämtliche Zeitungen berichteten über den Rücktritt, das mysteriöse Verschwinden des Papstes und den tragischen Unfalltod seines Privatsekretärs. Die Boulevardpresse spekulierte ungeniert über Zusammenhänge mit der ISS-Katastrophe und über mörderische Verschwörungen im Vatikan. Peter wusste von den Kollegen in der Hamburger Redaktion, dass die Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen täglich Krisenkonferenzen per Telefon abhielten.

Der Vatikan jedoch schien in Schockstarre verfallen zu sein. Es gab kaum Statements, selbst die inoffiziellen Kanäle und Wichtigtuer schwiegen. Radio Vaticano sendete sein übliches Programm, als sei nichts geschehen, und Kardinal Menendez stand nicht für Interviews zu Verfügung. Ganz zu schweigen von Franz Laurenz, von dem niemand wusste, wo er sich zurzeit aufhielt. Beziehungsweise ob er überhaupt noch lebte.

Peter dachte an das Konklave, das in zehn Tagen beginnen sollte. Die ersten Kardinäle reisten bereits an. Niemand rechnete mit einer schnellen Wahl des neuen Papstes. Die Medien spekulierten zwar über mögliche Favoriten, und auch in der Bar gab es kein anderes Gesprächsthema, aber Peter war sich sicher, dass man mit einem langen Konklave rechnen musste. Vielleicht Zeit genug, den verschwundenen Johannes Paul III. aufzustöbern und für ein Interview zu gewinnen. Er blickte auf die Jaeger-LeCoultre, die ihm Ellen noch kurz vor ihrem Tod geschenkt hatte. Kurz vor zwei Uhr. Er musste noch einen Artikel über die Finanzen des Vatikans schreiben und beschloss, anschließend seinen Freund Don Luigi im Vatikan aufzusuchen. Vielleicht hatte der gut informierte Jesuitenpater ein paar Neuigkeiten für ihn.

»Na, schöner Mann?«, flötete eine vertraute Stimme hinter ihm.

Peter wandte sich um und sah auf ein atemberaubendes Dekolleté in einem engen scharlachroten Kleid.

»Hallo Loretta. Schön dich zu sehen.«

Die rothaarige Frau im roten Kleid lachte kehlig und küsste ihn auf den Mund. »Du bist und bleibst ein miserabler Lügner, Darling!«

Loretta Hooper war Italienkorrespondentin der Washington Post und wie er zuständig für Vatikanfragen. Sie kannten sich schon einige Jahre und hatten sogar eine kurze Affäre gehabt, bis Peter Ellen kennenlernte. Im Gegensatz zu ihm ignorierte Loretta konsequent den römischen Dresscode. Wie immer war ihr Kleid zu eng, zu rot, zu tief ausgeschnitten für die Tageszeit. Peter gefiel es.

»Nein, wirklich, Loretta, ich freu mich immer, wenn ich dich sehe. Willst du was trinken?«

»Ich störe dich doch nicht?«

»Überhaupt nicht.«

»Ich habe dich beobachtet, Peter. Du wolltest gerade diese kleine römische Schlampe aufreißen.«

Peter bestellte noch zwei weitere Espressi mit Sahne, um Loretta ruhigzustellen. Aus den Augenwinkeln sah er, dass die junge Römerin ihn mit Loretta gesehen hatte und sich mit einem Stirnrunzeln abwandte.

Danke, Loretta, vielen Dank!

»Was treibt dich hierher, Loretta?«

»Ich dachte, wir könnten mal wieder ein paar Drinks zusammen nehmen.«

»Ich habe nichts, was dir weiterhelfen könnte.«

»Und das, Honey, ist schon wieder gelogen! Was ist mit deinem Freund, diesem Pater?«

»Don Luigi ist sehr scheu. Er spricht nur mit mir.«

Loretta verrührte die Sahne in ihrer Tasse energisch mit dem Espresso zu einem cremigen Brei und kippte das Ganze in einem Zug herunter. »Bullshit. Aber egal. Ich sag dir, was ich will. Ich will ein Interview mit Johannes Paul III.«

»Das wollen wir alle.«

»Aber wir zwei sind die Besten, Darling. Wer, wenn nicht wir, sollte ihn finden.«

»Vielleicht ist er gar nicht mehr in Rom?«

Loretta sah ihn misstrauisch an.

»Du weißt etwas!«

»Wenn, dann hätte ich mein Interview schon längst.«

»Was glaubst du, wo er sich aufhält?«

»Jedenfalls nicht im Kloster Montecasino, wie der Vatikan behauptet. Aber vielleicht auch gar nicht so weit weg. Franz Laurenz liebt das Latium und er wird in Rufnähe von Rom bleiben wollen. Ich tippe mal auf ein kleines, verschwiegenes Klösterchen im Umkreis von nicht mehr als hundert Kilometern. Sagt mir mein Gefühl.«

Loretta strahlte. »Exactly, honey! Und wir zwei Süßen werden ihn finden und interviewen. Geteilte Arbeit, geteilter Ruhm.«

Peter sah Loretta an und wunderte sich wieder einmal, wie schnell sie von ihrer Rolle einer Vorstadttippse aus Illinois zu dem werden konnte, was sie wirklich war: eine brillante Starjournalistin mit Jagdinstinkt, die niemals aufgab. Niemals.

»Jetzt krieg bloß nicht wieder diesen Schlafzimmerblick, Darling, wir reden nur über Business.«

»Hast du denn was anzubieten, Loretta?«

»Vielleicht.«

»Keine Spielchen. Sag mir, was du hast, und ich stell dich vielleicht Don Luigi vor.«

»Also Deal?«

Peter nickte. »Deal.«

Loretta kramte in ihrer Tasche und legte ein gefaltetes Blatt Papier auf den Tisch. Es zeigte die Fotokopie eines Symbols in Form einer etwas krakelig gezeichneten Spirale.

»Schon mal gesehen?«

Verdammt, wo hab ich das schon mal gesehen?

»Keine Ahnung. Was soll das sein?«

»Es ist eines der ältesten Symbole der Menschheit und kommt fast in allen Kulturen der Welt vor. Man hat steinzeitliche Felsgravuren mit diesem Zeichen in Schweden, Nordspanien, China und auf dem amerikanischen Kontinent gefunden. Praktisch überall auf der Welt.«

Wo hast du das Zeichen schon mal gesehen? Wo, wo, wo?

»Ein steinzeitliches Symbol. Was soll das, Loretta?«

Loretta legte nacheinander drei Zeitungsartikel aus der letzten Woche auf den Tresen und achtete darauf, dass ihnen niemand über die Schulter sah. Als Peter ihrem Blick folgte, sah er, dass die schöne Römerin soeben die Bar verließ, ohne sich noch einmal nach ihm umzusehen. Schade eigentlich.

»Drei Leute sind letzte Woche gestorben«, erklärte Loretta. »Kurz vor dem Rücktritt des Papstes: Eine Bergsteigerin aus Chicago – abgestürzt am Himalaja, ein polnischer Astronaut – verglüht mit der ISS, und ein Investmentbanker des Istituto per le Opere di Religione, der Vatikanbank – abgestürzt mit einem Fahrstuhl in Mailand. Und da ist noch der Unfalltod des Privatsekretärs des Papstes.«

»Worauf willst du hinaus, Loretta?«

»Es war ein Zufall, wirklich ein totaler Zufall. Sherpas einer anderen Expedition hatten die Leiche der Bergsteigerin in einer Gletscherspalte gefunden. Ein guter Freund von mir in Chicago leitete die Obduktion und rief mich an. Er habe da etwas gefunden, ob ich damit was anfangen könne.«

Das Symbol. Was bedeutet es?

»Was hat er gefunden?«

»Ein Tagebuch. Es war voll von diesen Symbolen, die die junge Bergsteigerin offenbar auf ihrer Tour auf Felsen entdeckt und abgezeichnet hatte.«

Wo hast du das Symbol schon mal gesehen? Wo, verdammt?

»Ich hab mir den Arsch aufgerissen«, fuhr Loretta ohne Unterbrechung fort. »Ich hab sämtliche Nachrichten gefiltert und sämtliche Bildagenturen durchstöbert. Ich habe einen NASA-Pressesprecher unter den Tisch gesoffen, bis er mir gab, was ich wollte.«

»Bitte die Kurzform, Loretta.«

»Die Kurzform ist, dass der polnische Astronaut ein Buch mit an Bord der ISS nahm. Astronauten dürfen einen persönlichen Gegenstand mit an Bord bringen, die meisten nehmen einen Fotoapparat. Nicht so der junge Pole. Er nahm ein Buch mit. Dieses Buch.«

Sie legte ein kleines, altes Taschenbuch auf den Tresen. Vom Cover sprang Peter das Spiralsymbol entgegen.

»Ist schon lange nicht mehr lieferbar. Ich hab’s aus einer Bücherei geklaut.«

Mystic Symbols of Man – Origins and Meanings. Das Buch war vor fünfzehn Jahren erschienen. Und sein Autor war: Franz Laurenz.

Loretta sah Peter triumphierend an. »In der Aktentasche des abgestürzten Investmentbankers fand man dieses Buch ebenfalls.«

Peter starrte irritiert auf das kleine Buch. »Wie hast du das herausgefunden, Loretta?«

»Das bleibt mein kleines, süßes Geheimnis. In dem Buch geht Laurenz auffällig häufig auf das Spiralsymbol ein.«

Sie schlug eine Seite auf und wies Peter auf die Abbildungen hin.

»Die stammen aus England, Schweden, Utah und New Mexico und sind vermutlich über fünftausend Jahre alt. Die Frage ist: Warum haben sich Menschen in der Steinzeit soviel Mühe gemacht, ein Spiralsymbol hundertfach in harten Fels zu meißeln?«

»Erklär’s mir.«

»Steht alles hier drin. Ein Archäologe ist Anfang der neunziger Jahre drauf gekommen. Er hat die Spiralen als Sterne gedeutet und die Spiralmuster im Computer mit dem Sternenhimmel zur ungefähren Entstehungszeit verglichen. Das Ergebnis war verblüffend. Die Spiralen stellten ziemlich genaue und komplexe Sternkarten dar. Und zwar bezogen sie sich immer auf ein ganz bestimmtes und ziemlich beunruhigendes astronomische Ereignis. Eine Sonnenfinsternis. Jedenfalls nimmt Laurenz an, dass das Spiralsymbol für Sonnenfinsternis steht. Ein Ereignis, das in allen Kulturen der Welt mit dem Weltuntergang assoziiert wurde. Und wann ist die nächste Sonnenfinsternis?«

»Keine Ahnung.«

»In sieben Tagen.«

Peter atmete aus. »Es könnte immer noch Zufall sein.«

Träum weiter! Du weißt es besser!

»Zufall? Auch, dass die Männer beide Priester waren und die Frau eine Nonne?«

Peter war beeindruckt von Lorettas Recherche. Und die genoss seinen verblüfften Gesichtsausdruck.

»Was sucht eine Nonne im Himalaja und ein Priester im All?«, fragte Peter.

»Vielleicht das Gleiche wie wir, Darling – Antworten.«

Loretta tippte auf das Spiralsymbol.

»Hast du sonst noch etwas?«

»Ich finde, das ist schon eine ganze Menge für den Anfang. Peter, ich hab keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt, aber ich bin sicher, dass dieses Zeichen eine Spur ist. Es wird uns zum Papst führen und zu ein paar Antworten. Jetzt bist du dran.«

Peter hatte den römischen Nachmittag immer geliebt. Die Zeit nach dem pranzo, dem ausgedehnten Mittagessen, wenn man sich hinter heruntergelassenen Jalousien zu einem kleinen Schläfchen zurückzog. Zwischen eins und vier veränderte sich der Pulsschlag der Stadt, viele Geschäfte blieben mittags ohnehin geschlossen, und die wenigen Römer, die man zu dieser Tageszeit auf der Straße antraf, wirkten ruhiger und zufriedener, weil sie gut gegessen hatten. Oder mürrischer, weil sie ihr Schläfchen ausfallen lassen mussten.

Inzwischen fürchtete Peter den Nachmittag jedoch, denn es war die Zeit des Ungeheuers. Das Ungeheuer, das irgendwo im Verborgenen auf ihn lauerte, bereit, jederzeit zuzuschlagen und ihn langsam und qualvoll zu verdauen. Und der Nachmittag war seine bevorzugte Jagdzeit.

Er lag vollständig bekleidet auf dem Doppelbett seines abgedunkelten Hotelzimmers und erwartete die Migräne. Wie es aussah, würde sie ihn diesmal verschonen. Das Schlimmste an der Migräne neben den Schmerzen und der Agonie war die Hilflosigkeit, ihr unvermittelt und ohne Vorwarnung ausgeliefert zu sein. Die Attacken dauerten meist nicht länger als ein paar Stunden, ließen ihn aber wie ausgetrocknet zurück, ohne Erinnerung. Er wünschte sich die Zeiten zurück, als er mit Ellen noch die Nachmittagsstunden zelebriert hatte. Als er noch schlafen konnte.