8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Tor

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Zack Lightman ist ein Träumer und Geek. Seine Freizeit verbringt er am liebsten vor dem Computer, und richtig gut ist er nur in ›Armada‹, einem Virtual-Reality-Shooter, in dem eine außerirdische Spezies versucht, die Erde zu erobern. Damit ähnelt sein Leben dem zahlreicher anderer Gamer. Bis eines Tages ein echtes Alien-Raumschiff über seiner Heimatstadt auftaucht – und aus dem Computerspiel bitterer Ernst wird. Denn als sich die ersten Wellen außerirdischer Raumschiffe ankündigen, sind es allein die Gamer, die ihnen im Drohnenkampf gewachsen sind. Die besten unter ihnen werden von der Earth Defense Alliance angeworben und ausgebildet. Von einer geheimen Operationsbasis auf dem Mond aus führen Zack und seine Freunde einen Krieg, in dem es um das Schicksal der Erde geht. ›Armada‹ ist große Science Fiction vom Autor des Weltbestsellers ›Ready Player One‹, der derzeit von Steven Spielberg verfilmt wird. Das perfekte Buch für alle Gamer, Popkultur-Nerds und Fans von ›Independence Day‹, ›EVE Online‹, ›Elite: Dangerous‹ oder ›Star Citizen‹ und für alle User von Oculus Rift, Vive oder PlayStation VR.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

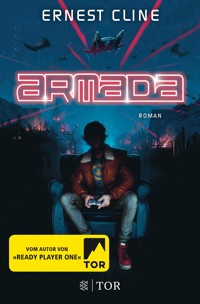

Ernest Cline

Armada

Roman

Über dieses Buch

Zack Lightman ist ein Träumer und Geek. Seine Freizeit verbringt er am liebsten vor dem Computer, und richtig gut ist er nur in ›Armada‹, einem Virtual-Reality-Shooter, in dem eine außerirdische Spezies versucht, die Erde zu erobern. Damit ähnelt sein Leben zahlreicher anderer Gamer. Bis eines Tages ein echtes Alien-Raumschiff über seiner Heimatstadt auftaucht – und aus dem Computerspiel bitterer Ernst wird. Denn als sich die ersten Wellen außerirdischer Raumschiffe ankündigen, sind es allein die Gamer, die ihnen im Drohnenkampf gewachsen sind. Die besten unter ihnen werden von der Earth Defense Alliance angeworben und ausgebildet. Von einer geheimen Operationsbasis auf dem Mond aus führen Zack und seine Freunde einen Krieg, in dem es um das Schicksal der Erde geht.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Ernest Cline ist Roman- und Drehbuchautor, Vater und Vollzeit-Geek. Sein Debut ›Ready Player One‹ galt sofort nach Erscheinen als Klassiker und ist einer der erfolgreichsten Science-Fiction-Romane der letzten Jahre. Heute lebt er mit seiner Familie und einem zeitreisenden DeLorean in Austin, Texas.

Sara Riffel studierte Amerikanistik, Anglistik und Kulturwissenschaft in Berlin und arbeitet seit vielen Jahren als freiberufliche Übersetzerin und Lektorin. Zu ihren Autoren gehören William Gibson, Anthony Ryan und Joe Hill.

Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel ›Armada‹ bei The Crown Publishing Group.

© 2015 by Dark All Day, Inc.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Guter Punkt, München

Coverabbildung: © Sam Spratt

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490195-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Widmung

Phase eins

Kapitel eins

Kapitel zwei

Kapitel drei

Kapitel vier

Kapitel fünf

Kapitel sechs

Kapitel sieben

Phase zwei

Kapitel acht

Kapitel neun

Kapitel zehn

Kapitel elf

Kapitel zwölf

Kapitel dreizehn

Kapitel vierzehn

Kapitel fünfzehn

Kapitel sechzehn

Kapitel siebzehn

Kapitel achtzehn

Kapitel neunzehn

Kapitel zwanzig

Kapitel einundzwanzig

Phase drei

Kapitel zweiundzwanzig

Kapitel dreiundzwanzig

Kapitel vierundzwanzig

Kapitel fünfundzwanzig

Kapitel sechsundzwanzig

Epilog

Das Raid the Arcade-Mixtape

Technische Zeichnung des ADI-88 Interceptor

Danksagung

Für Major Eric T. Cline,

den mutigsten Menschen, den ich kenne.

Semper Fi, kleiner Bruder

Phase eins

»Die einzig sinnvolle Verwendung

für einen Computer

ist das Spielen.«

Eugene Jarvis,

Schöpfer von Defender

Kapitel eins

Ich starrte gerade aus dem Fenster des Klassenraums und träumte von Abenteuern, als ich die fliegende Untertasse entdeckte.

Ich blinzelte und sah noch einmal hin – sie war immer noch da, eine glänzende Chromscheibe, die im Zickzack über den Himmel flog. Meine Augen hatten Mühe, dem Objekt zu folgen, während es eine Reihe schneller und unglaublich scharfer Wendungen vollzog, die einen Menschen, wäre denn einer an Bord gewesen, zu Brei zermatscht hätten. Die Scheibe raste auf den fernen Horizont zu und hielt direkt darüber an. Einen Moment lang hing sie reglos über den Baumwipfeln, als würde sie das Gelände unter sich mit einem unsichtbaren Strahl abtasten, nur um dann in den Himmel hochzuschießen und weitere, allen physikalischen Gesetzen spottende Manöver durchzuführen.

Ich versuchte, cool zu bleiben. Cool und skeptisch. Ich sagte mir, dass ich ein Mann der Wissenschaft sei, auch wenn ich in den naturwissenschaftlichen Fächern meistens nur ein C kriege.

Dann schaute ich ein weiteres Mal hin. Worum es sich bei dem Ding handelte, konnte ich immer noch nicht genau sagen, aber ein paar Sachen schieden definitiv aus. Es war kein Meteor. Und auch kein Wetterballon, kein Sumpfgas und kein Kugelblitz. Nein, das unidentifizierte Flugobjekt, das ich da mit eigenen Augen sah, stammte nicht von dieser Erde.

Abgefahren!, war mein erster Gedanke.

Gefolgt von: Ich fass es nicht, dass das jetzt endlich passiert.

Dazu muss man wissen, dass ich seit dem ersten Tag im Kindergarten auf irgendein völlig unglaubliches, weltveränderndes Ereignis gehofft und gewartet hatte, das die endlose Monotonie meiner Bildungslaufbahn unterbrach. Hunderte von Stunden hatte ich in die ruhige, gezähmte Vorstadtlandschaft im Umkreis meiner Schule hinausgeblickt und mir insgeheim den Ausbruch der Zombie-Apokalypse herbeigewünscht oder einen krassen Unfall, der mir Superkräfte bescherte, oder auch das plötzliche Auftauchen einer Gruppe zeitreisender kleptomanischer Zwerge.

Schätzungsweise ein Drittel dieser düsteren Tagträume drehte sich um die unerwartete Ankunft außerirdischer Wesen.

Natürlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass es wirklich geschehen könnte. Selbst wenn Außerirdische beschließen sollten, diesem völlig unbedeutenden kleinen grünblauen Planeten einen Besuch abzustatten, würde wohl kein auch nur halbwegs respektables Alien meine Heimatstadt Beaverton in Oregon – aka »Das öde Loch« – als geeigneten Ort für den Erstkontakt wählen. Es sei denn, sie wollten bei der Auslöschung unserer Zivilisation mit den langweiligsten Gegenden anfangen. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, war ich auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Reich mir mal die blaue Milch, Tante Beru.

Aber nun geschah tatsächlich etwas Unglaubliches – und zwar genau in diesem Moment! Da draußen flog ein gottverdammtes UFO herum. Ich sah es klar und deutlich.

Und ich war mir ziemlich sicher, dass es näher kam.

Ich warf einen unauffälligen Blick über die Schulter zu meinen besten Freunden, Cruz und Diehl, die hinter mir saßen. Die beiden flüsterten jedoch gerade miteinander und schauten nicht aus dem Fenster. Ich spielte mit dem Gedanken, sie auf das UFO aufmerksam zu machen, fürchtete aber, das Objekt könnte jeden Moment verschwinden. Ich wollte nichts verpassen.

Schnell schaute ich wieder hinaus und sah das Fluggerät wie einen silbernen Blitz über die Landschaft fegen. Dann hielt es an und schwebte kurz auf der Stelle, bevor es sich erneut in Bewegung setzte. Schweben, losrasen. Schweben, losrasen.

Es kam definitiv näher. Ich konnte seine Form nun genauer erkennen. Und als die Untertasse kurz zur Seite kippte, sah ich, dass es gar keine Untertasse war. Der symmetrisch geformte Rumpf erinnerte eher an die Klinge einer Doppelaxt. In der Mitte zwischen den langen, gezackten Flügeln befand sich ein schwarzes, achtkantiges Prisma, das wie ein dunkles Juwel in der Morgensonne funkelte.

In diesem Moment erlitt mein Hirn einen Kurzschluss, denn ich kannte das markante Design des Fluggeräts nur allzu gut. Schließlich hatte ich es in den letzten paar Jahren beinahe jeden Abend im Fadenkreuz gehabt. Es handelte sich um eine Gleve der Sobrukai, eines der Kampfschiffe der bösen Aliens in Armada, meinem Lieblingscomputerspiel.

Was natürlich nicht sein konnte. Das wäre so, als würde man einen TIE-Jäger oder einen Warbird der Klingonen am Himmel sehen. Die Sobrukai und ihre Gleven waren Fiktion. In der realen Welt existierten sie nicht, basta. Computerspiele erwachten nicht zum Leben, und erfundene Raumschiffe düsten nicht am Himmel über deiner Heimatstadt umher. So ein haarsträubender Schwachsinn passierte höchstens in kitschigen Filmen aus den 80ern wie Tron oder War Games oder Starfight. Filme, die mein verstorbener Vater geliebt hatte.

Das funkelnde Fluggerät kippte erneut zur Seite, und diesmal erhaschte ich einen noch besseren Blick darauf – es gab keinen Zweifel. Das Ding war eine Gleve. Es besaß sogar die typischen klauenähnlichen Vorsprünge am Rumpf und die beiden Plasmakanonen, die wie zwei Fangzähne aus dem Vorderende ragten.

Für das, was ich sah, konnte es nur eine logische Erklärung geben: Es musste eine Halluzination sein. Und ich wusste, was für Menschen am helllichten Tag und ohne den Einfluss von Drogen oder Alkohol unter Halluzinationen litten. Bekloppte. Leute, die nicht mehr alle Tassen im Schrank hatten. Oder Untertassen.

Ich hatte mich schon oft gefragt, ob mein Vater einer von ihnen gewesen war. In seinen alten Tagebüchern hatte ich Stellen gefunden, die in mir den Verdacht weckten, er habe zum Ende seines Lebens hin Wahnvorstellungen gehabt und nicht mehr zwischen Spiel und Realität unterscheiden können. Und nun schien ich dasselbe Problem zu bekommen, was mich nicht wirklich überraschte: Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm.

Dass mich jemand unter Drogen gesetzt hatte, konnte ich jedenfalls ausschließen. Ein kaltes Erdbeer-Pop-Tart war alles, was ich an diesem Tag auf dem Weg zur Schule im Auto gefuttert hatte – und einen Frühstückskeks dafür verantwortlich zu machen, dass ich ein nichtexistentes Computerspiel-Raumschiff sah, war noch verrückter als die Halluzination selbst. Besonders da ich wusste, dass meine DNS eine viel wahrscheinlichere Erklärung abgab.

Allerdings war es meine eigene Schuld. Ich hätte vorsorgen können. Stattdessen hatte ich das Gegenteil getan. Wie mein alter Herr war ich mein ganzes Leben lang vor der Wirklichkeit geflohen und hatte mich bereitwillig in Phantasiewelten verloren. Und jetzt zahlte ich den Preis dafür, genau wie er. Der Zug war abgefahren … und entgleist.

Hör auf, sagte ich mir. Bis zu deinem Abschluss sind es bloß noch zwei Monate! So lange musst du noch durchhalten. Du bist auf der Zielgeraden, Lightman! Reiß dich zusammen!

Draußen vor dem Fenster fegte die Gleve ein weiteres Mal über den Himmel. Als sie über eine Gruppe hoher Bäume hinwegraste, sah ich die Äste wackeln. Dann sauste sie durch eine Wolkenbank – so schnell, dass sie ein kreisrundes Loch hineinstanzte. Und als sie auf der anderen Seite wieder herauskam, zog sie lange Dunstschwaden hinter sich her.

Einen Moment lang blieb das Fluggerät in der Luft stehen, bevor es, ein silberner Streifen am Horizont, nach oben schoss. Es verschwand so schnell, wie es aufgetaucht war.

Ich saß nur da und starrte den leeren Fleck am Himmel an, wo es sich eben noch befunden hatte. Dann linste ich in Richtung der anderen Schüler. Keiner von ihnen sah aus dem Fenster. Wenn die Gleve wirklich dort gewesen war, so hatte sie außer mir niemand bemerkt.

Noch einmal blickte ich hinaus und suchte den leeren Himmel ab, in der Hoffnung, das merkwürdige silberne Fluggerät möge wiederauftauchen. Aber es blieb verschwunden, und ich musste nun mit den Konsequenzen leben.

Die Gleve, oder vielmehr die Halluzination davon, hatte in meinem Geist eine wahre Lawine der unterschiedlichsten Gefühle und Erinnerungsfetzen ausgelöst – die sich um meinen Vater und das Tagebuch drehten, das ich unter seinen alten Sachen gefunden hatte.

Eigentlich war ich mir nicht mal sicher, ob es sich wirklich um ein Tagebuch handelte. Ich hatte es nie bis zu Ende gelesen. Sein Inhalt war einfach zu verstörend gewesen – welcher Teenager kam schon damit klar, einen Verrückten zum Vater zu haben? Deshalb hatte ich das Buch an seinen Platz zurückgelegt und die Erinnerung daran verdrängt – was mir auch ganz gut gelungen war.

Bis jetzt.

Am liebsten wäre ich sofort aus der Schule gerannt und nach Hause gefahren, um danach zu suchen. Es würde nicht lange dauern. Mein Haus war nur wenige Minuten entfernt.

Ich sah zur Tür des Klassenraums, die von Mr Sayles bewacht wurde, dem älteren Herrn, der uns in Mathe unterrichtete. Er hatte kurze graue Haare, eine dicke Hornbrille und trug dieselbe eintönige Kleidung wie jeden Tag: schwarze Slipper, schwarze Hosen, ein kurzärmeliges weißes Hemd und eine schwarze Clipkrawatte. Er arbeitete seit über fünfundvierzig Jahren an unserer Highschool, und die alten Jahrbuchfotos in der Bibliothek bezeugten, dass er nicht retro war – er hatte einfach nie etwas anderes getragen. Mr S ging dieses Jahr in Rente, und das war auch gut so, weil er nämlich schon mindestens seit dem Ende des letzten Jahrhunderts schlicht keinen Bock mehr hatte. Heute war er mit uns in den ersten fünf Minuten unsere Hausaufgaben durchgegangen und hatte uns dann den Rest der Stunde Zeit gegeben, um sie zu verbessern. Er selber hatte sein Hörgerät ausgeschaltet und sich seinen Kreuzworträtseln gewidmet. Aber natürlich würde er trotzdem mitbekommen, wenn ich versuchte, mich rauszuschleichen.

Ich schaute auf die Uhr an der lindgrünen Wand über der altmodischen Tafel. Erbarmungslos wie immer informierte sie mich, dass es bis zum Pausenklingeln noch zweiunddreißig Minuten waren.

Das würde ich nicht durchstehen. Nach dem, was ich gerade gesehen hatte, war es fraglich, ob ich die nächsten zweiunddreißig Sekunden bei Verstand bleiben konnte.

Zu meiner Linken beschäftigte Douglas Knotcher sich wie üblich damit, Casey Cox zu ärgern – den schüchternen, aknegeplagten Jungen, der das Pech hatte, vor ihm zu sitzen. Normalerweise stichelte er nur ein bisschen, heute beschoss er ihn allerdings mit Spuckekügelchen. Die feuchten Geschosse stapelten sich wie Kanonenkugeln auf seinem Tisch, und er schnippte eines nach dem anderen gegen Caseys Hinterkopf, dessen Haare schon ganz nass waren. Ein paar von Knotchers Freunden verfolgten das Schauspiel von den hinteren Bänken und kicherten, wenn er Casey traf, was ihn nur noch mehr anstachelte.

Ich fand es ätzend, wie Knotcher Casey schikanierte – was vermutlich mit ein Grund war, warum es ihm so viel Spaß machte. Er wusste, dass er mir auf den Sack ging und ich nichts dagegen tun konnte.

Mr Sayles war in sein Kreuzworträtsel vertieft und bekam von alldem nichts mit – was Knotcher wie stets ausnutzte. Und wie stets musste ich gegen den Drang ankämpfen, ihm die Zähne einzuschlagen.

Seit »dem Vorfall« in der Mittelstufe gingen Doug Knotcher und ich uns größtenteils aus dem Weg. Nur hatte es uns durch eine grausame Wendung des Schicksals dieses Jahr in dieselbe Matheklasse verschlagen. Und dann auch noch auf Nachbarbänke. Fast schien es, als wollte mir das Universum mein letztes Halbjahr an der Highschool unbedingt zur Hölle machen.

Das würde auch erklären, warum sich meine Exfreundin, Ellen Adams, ebenfalls in dieser Klasse befand. Sie saß drei Bänke weiter rechts, zwei Reihen hinter mir – so dass ich sie aus den Augenwinkeln gerade noch wahrnehmen konnte.

Ellen war meine erste große Liebe, und wir hatten gemeinsam unsere Unschuld verloren. Fast zwei Jahre war es her, dass sie wegen eines Ringers aus der Nachbarschule mit mir Schluss gemacht hatte. Aber jedes Mal, wenn ich die Sommersprossen auf ihrer Nase sah – oder wie sie sich die lockigen roten Haare aus dem Gesicht schüttelte –, brach es mir aufs Neue das Herz. Meist versuchte ich die ganze Unterrichtsstunde lang nur zu vergessen, dass sie im Raum war.

Jeden Nachmittag zwischen meinem Todfeind und meiner Exfreundin sitzen zu müssen machte den Matheunterricht in der siebten Stunde für mich zu einer Art Kobayashi Maru – einem brutalen No-Win-Szenario, das mein emotionales Durchhaltevermögen auf die Probe stellte.

Zum Glück saßen auch meine beiden besten Freunde in der Klasse, was das albtraumhafte Szenario zumindest ein wenig abmilderte. Wenn es Cruz und Diehl nicht gäbe, wäre ich vermutlich schon in der ersten Woche durchgedreht und nicht erst heute.

Ich sah wieder zu ihnen rüber. Diehl war groß und dünn, Cruz dagegen klein und stämmig, aber beide hießen mit Vornamen Michael. Schon seit der Grundschule nannte ich sie deshalb bei ihren Nachnamen. Die Mikes unterhielten sich immer noch im Flüsterton über dasselbe Thema wie vorhin, bevor ich abgedriftet war – nämlich über die »coolste Nahkampfwaffe in der Geschichte des Kinos«. Ich spitzte die Ohren, um zu verstehen, was sie sagten.

»Stich war nicht mal ein richtiges Schwert«, flüsterte Diehl. »Eher so eine Art Buttermesser, das im Dunkeln leuchtet. Damit kannst du höchstens Marmelade auf Scones und Lembasbrot schmieren.«

Cruz verdrehte die Augen. »Deine Vorliebe für das Kraut der Halblinge hat anscheinend deine Sinne vernebelt«, zitierte er. »Stich war ein Elbenschwert, das im Ersten Zeitalter in Gondolin geschmiedet wurde! Superscharf und mit einer Klinge, die blau leuchtete, wenn Orks oder Goblins in der Nähe waren. Und auf was reagiert Mjölnir? Auf einen falschen Akzent und zu viel Haarspray?«

Ich wollte ihnen erzählen, was ich gerade gesehen hatte. Aber obwohl sie meine besten Freunde waren, bestand nicht die geringste Chance, dass sie mir glauben würden. Sie würden ihrem psychisch labilen Kumpel Zack nur ein weiteres Symptom attestieren.

Und vielleicht hätten sie damit ja recht.

»Thor braucht auch keine Warnung vor seinen Gegnern, weil er sich nicht in einem kleinen Hobbitloch vor ihnen verstecken muss!«, flüsterte Diehl. »Mjölnir kann ganze Berge zerstören. Der Hammer verschießt Energiestrahlen, erschafft Kraftfelder und kann Blitze erzeugen. Außerdem kehrt er immer wieder in Thors Hand zurück, selbst wenn er sich dafür durch einen ganzen Planeten bohren muss! Und Thor ist der Einzige, der ihn benutzen kann!« Er lehnte sich zurück und lächelte siegesgewiss.

»Alter, Mjölnir ist so ein scheiß magisches Schweizer Messer!«, sagte Cruz. »Noch schlimmer als der Ring von Green Lantern! Der Hammer kriegt jede Woche eine neue Eigenschaft, damit Thor sich aus den bescheuerten Situationen befreien kann, die sie sich für ihn ausdenken.« Er grinste. »Außerdem haben jede Menge Leute Mjölnir schon benutzt, einschließlich Wonder Woman in einer Crossover-Ausgabe! Google doch mal. Dein Argument stimmt hinten und vorne nicht, Diehl!«

Ich selber hätte mich wahrscheinlich für Excalibur entschieden, das Schwert aus dem gleichnamigen Film. Aber ich hatte keine Lust, mich an der Debatte zu beteiligen. Stattdessen wandte ich mich wieder Knotcher zu, der gerade ein weiteres riesiges Spuckekügelchen auf Casey abfeuerte. Es erwischte ihn am Hinterkopf, fiel zu Boden und landete zwischen zahllosen älteren Geschossen.

Casey erstarrte einen Moment, als er getroffen wurde, drehte sich aber nicht um. Er sank nur auf seinem Stuhl zusammen, während sein Peiniger die nächste Salve vorbereitete.

Es gab eine klare Verbindung zwischen Knotchers Verhalten und der Tatsache, dass sein Vater ein gewalttätiger Säufer war, aber in meinen Augen war das trotzdem keine Entschuldigung. Auch ich litt unter üblen Vaterkomplexen, aber deshalb mobbte ich trotzdem nicht meine Mitschüler.

Allerdings hatte ich ein leichtes Aggressionsproblem, was, wie man mir zu verschiedener Gelegenheit versichert hatte, in den Schulakten gut dokumentiert war.

Ach ja, und außerdem halluzinierte ich manchmal und sah außerirdische Raumschiffe aus einem Computerspiel vor mir.

Vielleicht sollte ich mir also lieber doch kein Urteil über anderer Leute Geisteszustand erlauben.

Ich musterte meine restlichen Klassenkameraden. Alle in der Nähe starrten inzwischen Casey an und fragten sich wahrscheinlich, ob er sich wohl heute endlich gegen Knotcher wehren würde. Aber Casey sah nur zu Mr Sayles hin, der in sein Kreuzworträtsel versunken war und von dem adoleszenten Drama, das sich vor ihm abspielte, nicht das Geringste mitbekam.

Knotcher schnippte das nächste Spuckekügelchen gegen Caseys Kopf, und dieser sank noch tiefer in seinen Stuhl. Es war, als würde er schmelzen.

Ich gab mir alle Mühe zu tun, was ich das ganze Halbjahr über getan hatte: Meine Wut im Zaum halten, mich ablenken und nicht einmischen. Aber es gelang mir nicht.

Zuzusehen, wie Knotcher Casey piesackte, während wir anderen nur tatenlos danebensaßen, erfüllte mich mit einem unbändigen Hass auf mich selbst und unsere ganze menschliche Spezies. Wenn es dort draußen noch andere Zivilisationen gab, warum sollten sie mit der Menschheit Kontakt aufnehmen wollen? Wenn wir uns gegenseitig schon so schlecht behandelten, wie würden wir erst mit glupschäugigen Wesen aus dem Weltraum umgehen?

Erneut sah ich im Geist die Gleve vor mir, und meine Nerven spannten sich noch mehr. Ich versuchte, mich zu beruhigen – dieses Mal, indem ich mir die Drake-Gleichung und das Fermi-Paradoxon vor Augen hielt. Vermutlich gab es im All auch noch anderes Leben. Doch bei der gewaltigen Ausdehnung und dem Alter des Universums war es äußerst unwahrscheinlich, dass wir jemals damit in Berührung kommen würden. Schon gar nicht während des kurzen Zeitfensters meiner Lebensspanne. Bis dahin saßen wir hier fest, auf dem dritten Felsbrocken unseres Sonnensystems, und sahen heldenhaft unserem Aussterben entgegen.

Ein heftiger Schmerz durchzuckte meinen Unterkiefer. Ich bemerkte, dass ich die Zähne zusammengebissen hatte – so fest, dass es knirschte. Nur mit Mühe gelang es mir, die Kiefermuskeln zu lockern. Ich schielte zu Ellen hinüber, weil ich wissen wollte, ob sie was mitbekam. Sie musterte Casey mit einem hilflosen Ausdruck im Gesicht. In ihren Augen stand Mitleid.

Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

»Zack, was machst du?«, hörte ich Diehl beunruhigt flüstern. »Bleib sitzen!«

Ohne es zu merken, war ich aufgestanden. Mein Blick war auf Knotcher und Casey gerichtet.

»Ja, halt dich da raus!«, wisperte Cruz. »Komm schon, Mann.«

Aber da hatte sich bereits ein roter Wutschleier über meine Augen gelegt.

Als ich bei Knotcher angekommen war, tat ich nicht das, was ich eigentlich tun wollte, nämlich ihn an den Haaren packen und sein Gesicht immer wieder auf die Schulbank hämmern.

Stattdessen bückte ich mich und sammelte den Haufen feuchter grauer Spuckekügelchen vom Boden auf. Ich presste sie zu einem großen Batzen zusammen und klatschte sie Knotcher auf den Kopf. Das schmatzende Geräusch war äußerst befriedigend.

Knotcher sprang auf und wirbelte herum, erstarrte jedoch, als er mein Gesicht sah. Er riss die Augen auf und wurde etwas blass.

Von meinen Klassenkameraden war ein vereintes »Ooooooh!« zu hören. Alle wussten, was sich zwischen mir und Knotcher in der Mittelstufe abgespielt hatte, und die Aussicht auf eine Wiederholung versprach, großes Kino zu werden. Mathe war plötzlich wieder interessant geworden.

Knotcher hob die Hand und riss sich die feuchte Kugel aus zerkauten Serviettenfetzen vom Kopf. Wütend schmiss er sie durch den Raum und traf dabei versehentlich ein halbes Dutzend unserer Mitschüler. Wir sahen einander in die Augen. An Knotchers linker Schläfe lief ein dünnes Rinnsal seiner eigenen Spucke hinunter. Er wischte es weg, ohne den Blick von mir abzuwenden.

»Na, willst du deinem Lover endlich zu Hilfe kommen, Lightman?«, höhnte er, konnte jedoch das Zittern in seiner Stimme nicht ganz verbergen.

Ich fletschte die Zähne und trat mit erhobener Faust einen Schritt vor. Es hatte die gewünschte Wirkung. Knotcher sprang förmlich rückwärts, stolperte über seinen eigenen Stuhl und wäre fast hingestürzt. Dann richtete er sich wieder auf und stellte sich mir mit vor Verlegenheit geröteten Wangen entgegen.

Im Klassenraum herrschte tödliche Stille. Nur das stete Ticken der elektrischen Wanduhr war zu hören.

Mach schon, dachte ich. Schlag zu. Gib mir eine Entschuldigung.

Ich sah jedoch die wachsende Furcht in Knotchers Augen, die schon bald stärker wurde als seine Wut. Vielleicht erkannte er in meinem Blick, dass ich kurz vor dem Ausrasten stand.

»Psycho«, murmelte er. Dann drehte er sich um und setzte sich, wobei er mir den Mittelfinger zeigte.

Mir fiel auf, dass meine rechte Faust noch erhoben war. Als ich sie schließlich senkte, schien ein Aufatmen durch die Klasse zu gehen. Ich sah zu Casey hin, in der Erwartung, dass er mir dankbar zunicken würde. Aber er hing immer noch wie ein geprügelter Hund über seinem Tisch und schaute nicht einmal hoch.

Erneut schielte ich zu Ellen hinüber. Dieses Mal sah sie mich direkt an, drehte aber sofort den Kopf weg, als sie meinen Blick bemerkte. Von meinen restlichen Mitschülern schauten mir nur Cruz und Diehl in die Augen, und ihre Mienen wirkten besorgt.

In diesem Moment blickte Mr Sayles endlich von seinem Kreuzworträtsel auf und sah mich wie einen Axtmörder über seinem Opfer dastehen. Er tastete nach seinem Hörgerät und schaltete es ein, wobei sein Blick verwirrt zwischen Knotcher und mir hin und her zuckte.

»Was ist hier los, Lightman?«, fragte er und deutete mit einem krummen Finger auf mich. Als ich nicht antwortete, runzelte er die Stirn. »Zurück auf deinen Platz – sofort.«

Aber ich konnte mich nicht einfach wieder hinsetzen. Wenn ich auch nur eine Sekunde länger blieb, würde mein Schädel implodieren. Also ging ich seelenruhig am Lehrertisch vorbei auf die offene Tür zu. Mr Sayles sah mir mit ungläubig hochgezogenen Augenbrauen hinterher.

»Vielleicht solltest du auf dem Weg nach draußen auch direkt beim Direktor vorbeischauen, Lightman!«, rief er mir nach.

Ich rannte bereits auf den nächsten Ausgang zu. Meine Turnschuhe quietschten auf dem gewachsten Korridorboden.

Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis ich endlich die Tür erreicht hatte. Während ich zum Schülerparkplatz lief, drehte ich unablässig den Kopf hin und her und suchte mit den Augen den Himmel ab. Jemand, der mich von drinnen beobachtete, musste mich für völlig gestört halten. Bestimmt sah es aus, als würde ich ein Tennismatch zwischen Riesen verfolgen, das nur ich allein sehen konnte.

Mein Auto stand auf dem hinteren Teil des Parkplatzes. Es war ein weißer 1989er Dodge Omni, der meinem Vater gehört hatte und von dem bereits die Farbe abblätterte. Außerdem war er mit jeder Menge Kratzern, Dellen und Rostflecken übersät. Solange ich denken konnte, hatte er unter einer Abdeckplane in der Garage gestanden, bis mir meine Mutter an meinem sechzehnten Geburtstag die Schlüssel zugeworfen hatte. Ich hatte das Geschenk mit gemischten Gefühlen angenommen, und das nicht nur, weil es eine verrostete Schrottkiste war, die kaum noch fuhr. Ich war in diesem Auto gezeugt worden – zufälligerweise sogar genau an der Stelle auf dem Parkplatz, wo ich gerade stand. Ein Detail, das meiner Mutter leider an einem Valentinstag nach ein paar Gläsern Wein und zu vielen Wiederholungen von Teen Lover herausgerutscht war.

Jedenfalls gehörte der Omni nun mir. Das Leben ist ein Kreislauf, könnte man sagen. Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Jedenfalls nicht, wenn man an der Highschool und pleite ist. Ich versuchte, einfach nicht daran zu denken, wie meine Eltern es als Teenager auf dem Rücksitz getrieben hatten, während aus dem Kassettendeck ein Song von Peter Gabriel tönte.

Ja, das Auto hatte noch ein funktionierendes Kassettendeck. Ich besaß ein Adapterkabel, um Musik von meinem Smartphone abzuspielen, aber viel lieber hörte ich mir die alten Mixtapes meines Vaters an: ZZ Top, AC/DC, Van Halen, Queen. Ich startete den leistungsstarken Vierzylindermotor des Omnis, und Power Stations Cover von Get It On (Bang a Gong) dröhnte aus den halb kaputten Lautsprechern.

Durch das Labyrinth der schattigen Vorstadtstraßen raste ich nach Hause, wobei ich mehr in den Himmel schaute als auf die Straße vor mir. Es war erst früh am Nachmittag, aber über mir war bereits ein blasser Vollmond sichtbar, an dem mein Blick immer wieder hängenblieb. Auf der kurzen Fahrt hätte ich deshalb zweimal beinahe ein Stoppschild übersehen und entging nur knapp dem Zusammenstoß mit einem SUV, nachdem ich bei Rot gefahren war.

Danach schaltete ich den Warnblinker ein und fuhr die letzten paar Meilen im Schritttempo. Dabei verrenkte ich mir die ganze Zeit den Hals, um den Himmel im Auge zu behalten.

Kapitel zwei

Ich hielt in der leeren Einfahrt und schaltete den Motor ab, stieg jedoch nicht gleich aus. Stattdessen umklammerte ich mit beiden Händen das Lenkrad und starrte zum Dachbodenfenster unseres kleinen, efeuberankten Backsteinhauses hinauf. Ich erinnerte mich, wie ich das erste Mal dort hochgestiegen war, um die alten Sachen meines Vaters zu durchstöbern. Damals hatte ich mich wie ein junger Clark Kent gefühlt, der vom holographischen Geist seines längst verstorbenen Vaters endlich die Wahrheit über seine Herkunft erfährt. Jetzt musste ich eher an einen Jedischüler namens Luke Skywalker denken, der vor dem Eingang der Höhle auf Dagobah steht, während Meister Yoda ihm erklärt: Jener Ort dort, von der dunklen Seite der Macht ist er erfüllt. Da musst du rein.

Als ich die Eingangstür unseres Hauses aufschloss und ins Wohnzimmer trat, schaute Muffit, unser alter Beagle, der auf dem Teppichläufer lag, schläfrig zu mir hoch. Vor ein paar Jahren hätte er hinter der Tür auf mich gewartet und wie blöd gekläfft. Inzwischen war der arme Kerl so alt und taub, dass ihn meine Ankunft kaum aufweckte. Muffit rollte sich auf den Rücken, und ich kraulte ihm kurz den Bauch, bevor ich nach oben ging. Der Hund sah mir nach, folgte mir jedoch nicht.

Als ich schließlich die Tür zum Dachboden erreicht hatte, blieb ich davor stehen, die Hand am Türknauf.

Ich musste mich einen Moment lang sammeln.

Sein Name war Xavier Ulysses Lightman, und er starb mit neunzehn. Damals war ich noch ein Baby, weshalb ich keine Erinnerungen an ihn habe. Umso besser, redete ich mir immer ein. Jemand, den man nie gekannt hat, kann man auch nicht vermissen.

In Wahrheit vermisste ich ihn aber doch. Und ich versuchte, die durch seine Abwesenheit entstandene Leere zu füllen, indem ich alles las, was ich irgendwie über ihn finden konnte. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich versuchte, mir das Recht zu erwerben, ihn genauso zu vermissen, wie es meine Mutter und seine Eltern offensichtlich taten.

Etwa mit zehn trat ich in meine »Garp-Phase« ein. Das Interesse an meinem verstorbenen Vater wandelte sich langsam in echte Besessenheit.

Bis dahin war ich mit dem vagen, idealisierten Bild meines jungen Vaters, das ich mir über die Jahre geschaffen hatte, zufrieden gewesen. Damals wusste ich noch nicht viel über ihn – im Wesentlichen die vier Dinge, die mir meine Großeltern erzählt hatten:

Ich sah genau aus wie er, als er (man füge mein gegenwärtiges Alter ein) gewesen war.

Er hat mich und meine Mutter sehr geliebt.

Er starb bei einem Arbeitsunfall in der Kläranlage unseres Ortes.

Der Unfall war nicht seine Schuld gewesen.

Doch spätestens mit zehn reichten diese schwammigen Details nicht mehr aus, um meine wachsende Neugier zu befriedigen. Ich begann deshalb, meine Mutter mit Fragen zu löchern. Jeden Tag. Unablässig. Damals war ich noch zu jung und ahnungslos, um zu begreifen, wie schmerzhaft es für sie gewesen sein musste, von dem zehnjährigen Klon ihres toten Mannes ständig über ihn ausgefragt zu werden. Aber ich war halt ein egozentrisches kleines Aas, das nicht drei und drei zusammenzählen konnte, deshalb bohrte ich immer weiter nach, und meine Mutter beantwortete tapfer meine Fragen, so gut sie konnte.

Eines Tages gab sie mir dann einen Messingschlüssel und erzählte mir von den Kartons auf dem Dachboden.

Bis dahin hatte ich immer geglaubt, meine Mutter hätte die Sachen meines Vaters nach seinem Tod der Heilsarmee gespendet. An jenem Sommertag erfuhr ich jedoch, dass dem nicht so war. Stattdessen hatte sie all seinen Krempel in Kartons gepackt und diese in dem neuen Haus, das wir ein paar Monate nach seinem Tod bezogen hatten – und das mit dem Entschädigungsgeld für den Unfall gekauft worden war –, auf dem Dachboden verstaut. Mir zuliebe, sagte sie. Damit ich später einmal, wenn ich mehr über meinen Vater wissen wollte, darin nachsehen konnte.

Als ich damals den Dachboden betrat, fand ich dort ein Dutzend sauberer Umzugskartons vor, die in einer Ecke unter den schrägen Dachsparren aufgestapelt waren und von einem hellen Sonnenstrahl angeleuchtet wurden. Einen Moment verharrte ich nur reglos und betrachtete den Turm – Zeitkapseln, die darauf warteten, dass jemand ihre Geheimnisse lüftete.

Einen ganzen Sommer verbrachte ich auf dem Dachboden und durchforstete die Kartons wie ein Archäologe, der in einer alten Grabstätte nach Fundstücken sucht. Es dauerte einige Zeit. Dafür, dass mein Vater mit neunzehn gestorben war, hatte er eine erstaunliche Menge Zeug angehäuft.

Etwa ein Drittel der Kartons enthielt alte Computerspiele, die mein Vater gesammelt, oder besser gesagt, gehortet hatte. Er hatte fünf verschiedene Spielkonsolen besessen und Hunderte von Spielen für jede davon. Die größte Sammlung befand sich jedoch auf seinem alten PC, wo ich Emulatoren für Tausende klassische Arcadespiele, Konsolenspiele und ROMs entdeckte – mehr als ein Mensch in seinem Leben jemals durchspielen konnte. Wobei mein Vater offenbar genau das versucht hatte.

In einem anderen Karton stieß ich auf einen alten Videorecorder. Es gelang mir, ihn an den kleinen Fernseher in meinem Zimmer anzuschließen, und dann sah ich mir die Videokassetten meines Vaters an, in der Reihenfolge, wie ich sie aus dem Karton zog. Auf den meisten waren Science-Fiction-Filme und Fernsehserien, dazu ein paar von PBS aufgenommene Wissenschaftssendungen.

Darüber hinaus fand ich Kartons mit alten Klamotten. Das meiste davon war mir viel zu groß, aber das hielt mich nicht davon ab, jedes einzelne Stück anzuprobieren und seinen Geruch einzuatmen, während ich mich in einem eingestaubten Spiegel auf dem Dachboden betrachtete.

Wirklich aufregend war der Fund einer Kiste mit Karten und Briefen und dazu eines Schuhkartons mit den sorgsam gefalteten Liebesbriefen meiner Mutter, die sie meinem Vater heimlich in der Schule zugesteckt hatte. Ich war so dreist, sie alle von vorn bis hinten zu lesen.

Der letzte Karton, den ich durchsuchte, war voll mit altem Rollenspielmaterial. Darin entdeckte ich Regelwerke, Beutel mit vielflächigen Würfeln, Charakterblätter und einen großen Stapel seiner alten Kampagnennotizbücher, in denen fiktive Realitäten beschrieben wurden, die als Hintergrund für seine Rollenspiele gedient hatten.

Eines dieser Notizbücher unterschied sich jedoch von den anderen. Es hatte einen abgegriffenen blauen Deckel, auf den mein Vater in sauberen Großbuchstaben ein einzelnes, kryptisches Wort geschrieben hatte: PHAËTON.

Die vergilbten Seiten in seinem Inneren enthielten eine merkwürdige Liste mit Daten und Namen, gefolgt von einer Reihe sporadischer Tagebucheinträge, in denen eine globale Verschwörung beschrieben wurde – ein streng geheimes Projekt, in das alle vier Zweige des Militärs, die Unterhaltungs- und Computerspielindustrie und einige ausgewählte Mitglieder der Vereinten Nationen verwickelt waren.

Anfangs dachte ich, es handele sich um ein weiteres Rollenspielszenario oder um Notizen für eine Kurzgeschichte, die mein Vater nie geschrieben hatte. Aber je weiter ich las, desto verstörender wurde das Ganze. Es klang nicht wie eine erfundene Geschichte, sondern eher wie der lange, ausschweifende Brief eines Geistesgestörten aus der Psychiatrie.

Dieses Tagebuch brachte das idealisierte Bild, das ich mir von meinem Vater gemacht hatte, teilweise zum Einsturz. Was einer der Gründe war, weshalb ich mir geschworen hatte, es nie wieder anzurühren.

Aber jetzt geschah das Gleiche auch mit mir. Computerspiele brachen in meine Realität ein. Hatte mein Vater Halluzinationen gehabt? War er – war ich – schizophren? Ich musste einfach mehr erfahren. Musste erneut in seine Wahnvorstellungen eintauchen und herausfinden, welche Verbindung es zu meinen eigenen gab.

Als ich endlich den Mut aufbrachte, die Dachbodentür zu öffnen, entdeckte ich die Kartons sofort. Sie standen immer noch in der staubigen Ecke, wo ich sie ursprünglich gefunden hatte. Sie waren unbeschriftet, weshalb es eine Weile dauerte, bis ich den mit den alten Rollenspielen meines Vaters ausfindig gemacht hatte.

Ich stellte ihn auf den Boden und durchwühlte ihn. Regelwerke und Erweiterungen für Spiele mit Namen wie Advanced Dungeons & Dragons, GURPs, Champions, Sternengarde und Spacemaster kamen zum Vorschein. Darunter befand sich ein Stapel von etwa einem Dutzend Kampagnennotizbücher. Dasjenige, wonach ich suchte, lag ganz unten – wo ich es vor über acht Jahren versteckt hatte. Ich zog es heraus und betrachtete es. Es war ein ramponiertes blaues Notizbuch mit 120 linierten Seiten. Mit dem Finger fuhr ich über den Namen, den mein Vater auf den Deckel geschrieben hatte – und der mich verfolgte, seit ich das erste Mal darauf gestoßen war: PHAËTON.

In der griechischen Mythologie ist Phaëton (oder Phaethon) ein Idiot, der seinem Vater, dem Gott Helios, Schuldgefühle einredet und ihn dazu bringt, ihm den Sonnenwagen für eine kleine Spritztour zu überlassen. Allerdings hat Phaëton keinen Führerschein, weshalb er prompt die Kontrolle über die Sonne verliert, worauf Zeus ihn mit einem Blitz niederschmettern muss, damit er nicht die Erde verbrennt.

Ich ließ mich im Schneidersitz nieder und legte mir das Notizbuch auf den Schoß. Dann betrachtete ich den Deckel genauer. In die rechte untere Ecke hatte mein Vater sehr klein Eigentum von Xavier Lightman geschrieben, gefolgt von seiner damaligen Wohnanschrift.

Die Adresse löste eine weitere Flut von Erinnerungen aus, denn es war die des winzigen Hauses an der Oak Park Avenue, wo Oma und Opa Lightman gewohnt hatten. Und wo ich sie früher beinahe jedes Wochenende besucht hatte. Damals saß ich auf ihrem uralten Sofa, aß selbstgebackene Erdnussbutterkekse und lauschte gespannt, wie sie im Tandem Geschichten von ihrem toten Sohn erzählten. Er war ihr einziges Kind gewesen, und die Geschichten über ihn waren stets von Trauer geprägt. Dennoch kehrte ich immer wieder zurück, um sie mir ein weiteres Mal anzuhören – bis sie beide, mit nur einem Jahr Abstand, ebenfalls starben. Seither trägt meine Mutter die schreckliche Last, die letzte lebende Verbindung zu meinem Vater zu sein.

Ich holte tief Luft und öffnete das Notizbuch.

Auf der Innenseite des Deckels hatte mein Vater eine umfassende Chronik angelegt. Die lange Liste von Daten, Ereignissen und Namen füllte die weiße Papprückseite des Notizbuchdeckels vollständig aus. Mein Vater schien sie im Verlauf mehrerer Monate oder Jahre mit verschiedenen Füllern, Kulis und Filzstiften ergänzt zu haben. (Zum Glück nicht mit Wachsmalstiften.) Einige der Einträge waren eingekreist und mit anderen in der Chronik verbunden. Das Netz aus überlappenden Linien und Pfeilen erinnerte an ein komplexes Flussdiagramm:

1962

Spacewar!, das erste Computerspiel (nach OXO und Tennis for Two)

1966

Star Trek wird auf NBC TV ausgestrahlt (läuft vom 8.9.66 bis zum 3.6.69).

1968

2001: Odyssee im Weltraum

1971

Computer Space, das erste münzbetriebene Arcade-Spiel – Nachbildung von Spacewar!

1972

Das erste Star Trek-Computerspiel – ein BASIC-Programm für frühe Heimcomputer

1975

Interceptor – Taito – Kampfflieger-Simulation, Egoperspektive

1975

Panther, die erste Panzer-Simulation? PLATO-Netzwerk

1976

Starship 1, der erste Weltraum-Egoshooter – inspiriert von Star Trek

1977

Kinostart Krieg der Sterne am 25.5. Erfolgreichster Film aller Zeiten. Erste Gehirnwäsche als Vorbereitung auf Ankunft der Invasoren?

1977

Unheimliche Begegnung der dritten Art kommt in die Kinos. Soll die Bevölkerung darauf programmiert werden, die Eindringlinge nicht zu fürchten?

1977

Das Atari Video Computer System 2600 wird auf den Markt gebracht. Ein Kampftrainingssimulator gelangt damit in Millionen Haushalte! Mitgeliefert wird das Spiel COMBAT!

1977

Starhawk, das erste von vielen Krieg der Sterne-inspirierten Computerspielen

1977

Die Kurzgeschichte Ender’s Game erscheint. Erstes Beispiel für die Nutzung von Computerspielen als Trainingssimulatoren in der SF? Im selben Jahr wie Krieg der Sterne veröffentlicht – Zufall?

1978

Space Invaders – inspiriert von Krieg der Sterne – das erste wirklich erfolgreiche Spiel

1979

Tail Gunner, Asteroids, Galaxian und Starfire erscheinen.

1979

Star Raiders, ursprünglich für Atari 400/800, wird auch für andere Systeme adaptiert.

1980

Das Imperium schlägt zurück kommt in die Kinos.

1980

Battlezone von Atari – erster realistischer Panzer-Simulator

1981

Die US-Armee beauftragt im März Atari damit, aus Battlezone einen Ausbildungssimulator für Panzerfahrer zu entwickeln: Bradley Trainer. Angeblich wurde nur ein Prototyp hergestellt. Design des Steuerhorns findet sich jedoch bei vielen zukünftigen Spielen wieder, darunter Star Wars und PHAËTON!

1981

Mitte Juli wird bei MGP in Beaverton ein Polybius-Automat gesichtet.

1982

E.T. ist noch erfolgreicher als Krieg der Sterne.

1982

Das Ding aus einer anderen Welt, Star Trek II: Der Zorn des Khan

1983

Die Rückkehr der Jedi-Ritter!

1983

Starmaster, Raumkampfsimulator für den Atari 2600

1983

Star Wars: The Arcade Game von Atari & Star Trek: Strategic Operations Simulator von Sega – das Gehäuse simuliert ein Cockpit.

1984

Elite, erscheint am 20.9.

1984

2010: Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen – Fortsetzung von 2001

1984

Am 13.7. kommt Starfight in die Kinos. Computerspiel-Adaption aufgegeben?

1985

Explorers, Enemy Mine – Geliebter Feind

1985

Das große Spiel erscheint – hat denselben Hintergrund wie die Kurzgeschichte Ender’s Game von 1977.

1986

Der stählerne Adler, Aliens – Die Rückkehr, Der Flug des Navigators, Invasion vom Mars

1987

The Hidden, Predator

1988

Spacecop L.A. 1991, John Carpenter’s Sie leben

1989

Abyss – Abgrund des Todes!

1989

Am 9.8. wird bei MGP ein PHAËTON-Automat gesichtet. Danach nie wieder.

1989

MechWarrior erscheint – ein weiterer Trainingssimulator für den Militärgebrauch?

1990

Wing Commander wird von Origin Systems herausgebracht – Trainingssimulator?

1991

Wing Commander II

1993

Star Wars Rebel Assault, X-Wing, Privateer, Doom

1993

Akte X: Die unheimlichen Fälle des FBI – Soll die fiktive Verschwörungsgeschichte um außerirdische Besucher reale Tatsachen vertuschen?

1994

Star Wars: TIE Fighter, Wing Commander III, Doom II

1994

Puppet Masters: Bedrohung aus dem All, Stargate

1995

Absolute Zero, Shockwave, Wing Commander IV

1996

Marine Doom – Doom II wird für das USMC umgewandelt.

1996

Star Trek: Der erste Kontakt, Independence Day

1997

Men in Black, Starship Troopers, Contact

1997

Independence Day-Computerspiel veröffentlicht – für Playstation und PC

1997

X-Wing vs. TIE Fighter

1998

Dark City, The Faculty, Lost in Space

1998

Wing Commander Secret Ops, Star Wars Trilogy Arcade

1999

Star Wars: Episode 1

1999

Galaxy Quest

Die Veröffentlichung von Krieg der Sterne 1977 schien den Mittelpunkt der Chronik zu bilden. Diesen Eintrag hatte mein Vater mehrfach umkreist und über mindestens ein Dutzend Pfeile mit anderen Einträgen verknüpft – darunter die von Star Wars inspirierten Computerspiele wie Space Invaders, Starhawk, Elite und Wing Commander.

Armada war in der Chronik meines Vaters natürlich nicht vermerkt – und auch kein anderes Spiel der vergangenen achtzehn Jahre. Seine Aufzeichnungen endeten mit Galaxy Quest 1999. Ein paar Monate später kam ich zur Welt, und an meinem ersten Geburtstag düngte mein armer Vater bereits die Narzissen auf dem hiesigen Friedhof.

Einen Moment lang betrachtete ich noch die Chronik, bevor ich mich der ersten Seite des Notizbuches zuwandte. Darauf war mit Bleistift ein mir unbekannter münzbetriebener Spielautomat gezeichnet. Das Bedienpult bestand lediglich aus einem Joystick und einem weißen Knopf ohne Beschriftung. Das altmodische Gehäuse war komplett schwarz, ohne jede Verzierung an den Seiten. Nur der seltsame Name des Spiels war in grünen Großbuchstaben auf dem schwarzen Schild über dem Monitor zu lesen: POLYBIUS.

Unter der Zeichnung hatte mein Vater Folgendes notiert:

Keine Informationen über Copyright und Hersteller auf dem Gehäuse.

Gerüchteweise im Juli 1981 nur für ein bis zwei Wochen bei MGP gesichtet worden.

Spiel ähnelte Tempest. Vektorgraphiken. Zehn Level?

Höhere Level verursachten bei Spielern epileptische Anfälle, Halluzinationen und Albträume. Manche begingen sogar Morde und/oder Selbstmord.

»Männer in Schwarz« luden abends Spielstände von den Automaten herunter.

Möglicher früher Militärprototyp, der Spieler auf einen Krieg vorbereiten sollte?

Geschaffen von demselben Team, das auch hinter Bradley Trainer stand?

Nach meiner ursprünglichen Entdeckung des Tagebuchs hatte ich im Internet nachgesehen und herausgefunden, dass es sich bei Polybius um eine urbane Legende handelte, die schon seit Jahrzehnten im Netz kursierte. Es war der Name eines merkwürdigen Computerspiels, das im Sommer des Jahres 1981 in nur einer einzigen Spielhalle in Portland gesichtet worden war. Angeblich hatte das Spiel mehrere Jugendliche in den Wahnsinn getrieben, bevor der Automat auf rätselhafte Weise verschwand und nie wieder auftauchte. In manchen Versionen der Geschichte wurden nach der Schließzeit am Abend schwarzgekleidete Männer in der Spielhalle gesehen, die den Polybius-Automaten öffneten und die gespeicherten Spielstände herunterluden.

Im Internet gab es für die urbane Legende um Polybius allerdings eine Erklärung. Offenbar ging sie auf einen Vorfall im Sommer 1981 zurück, der sich in einer inzwischen nicht mehr existenten Spielhalle namens Malibu Grand Prix direkt hier in Beaverton ereignet hatte. Ein Jugendlicher war, nachdem er bei Asteroids einen neuen High Score hatte aufstellen wollen, erschöpft zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dieser Vorfall hatte sich mit einem anderen Gerücht vermischt, das damals in den Spielhallen im Umlauf war, wonach das Atari-Spiel Tempest bei manchen Gamern epileptische Anfälle auslöste – was der Wahrheit entsprach.

Der Teil über die Männer in Schwarz schien ebenfalls auf realen Tatsachen zu fußen. In den frühen 80ern hatte das FBI in verschiedenen Spielhallen in und um Portland wegen illegalen Glücksspiels ermittelt. Es waren also tatsächlich FBI-Agenten gesichtet worden, die in Spielhallen nach der Schließzeit Automaten öffneten, aber nicht um High Scores abzulesen, sondern um nach Hinweisen auf Spielmanipulation zu suchen.

Als mein Vater in den frühen 90ern die Skizze des Polybius-Automaten angefertigt hatte, war das alles natürlich noch nicht bekannt gewesen. Damals war Polybius eine urbane Legende, die sich um ebenjene Spielhalle rankte, in der sie ihren Ursprung hatte: Malibu Grand Prix. Die Spielhalle, die mein Vater in seiner Jugend besuchte.

Auf der zweiten Seite seines Notizbuches befand sich eine Zeichnung, die ein weiteres fiktives Arcade-Spiel namens Phaëton darstellte. Die Skizze des Automatengehäuses war weitaus detaillierter als bei Polybius – vielleicht weil mein Vater das Spiel angeblich mit eigenen Augen gesehen hatte. Oben auf der Seite stand: »Dieses Spiel habe ich am 9.8.1989 bei Malibu Grand Prix in Beaverton, Oregon, entdeckt.«

Darunter hatte er seine Unterschrift gesetzt.

Der Zeichnung nach zu urteilen besaß Phaëton ein cockpitartiges Gehäuse mit Sitz, das die Form einer Kapsel hatte und an die Lichträder aus Tron erinnerte. Zu beiden Seiten befanden sich Attrappen von Laserkanonen, die dem Automaten das Aussehen eines Raumschiffs verliehen. Am seltsamsten waren jedoch die Türen. In der Skizze verfügte das Gehäuse über zwei muschelförmige Luken aus getöntem Plexiglas, die sich wie die Türen eines Lamborghini nach oben aufklappen ließen. Mein Vater hatte auch das Bedienpult skizziert: Es bestand aus einem Steuerhorn mit vier Abzügen, Knöpfen an den Armlehnen und einer ganzen Reihe weiterer Schalter an der Cockpitdecke. Auf mich wirkte es eher wie ein Flugsimulator als wie ein Computerspiel. Das Gehäuse war schwarz, bis auf den Namen des Spiels, der in auffälligen weißen Lettern an der Seite prangte: PHAËTON.

Vor acht Jahren hatte ich bei meiner Internetsuche keinerlei Hinweise auf ein Spiel dieses Namens gefunden. Jetzt holte ich mein Smartphone hervor und versuchte es erneut. Immer noch nichts. Dem Internet zufolge hatte es ein solches Spiel nie gegeben. Der Name selbst war für alle möglichen anderen Dinge verwendet worden, von Autos bis hin zu Comicfiguren. Aber nie für ein Arcade-Spiel. Was bedeutete, dass mein Vater sich das Ganze wahrscheinlich nur eingebildet hatte – so wie ich vor einer knappen halben Stunde die Gleve.

Noch einmal betrachtete ich die Zeichnung des Phaëton-Automaten. An die beiden Pünktchen über dem Wort PHAËTON hatte mein Vater einen Pfeil gezeichnet und daneben geschrieben: »Verborgener Dateneingang zum Herunterladen von Spielständen!«

Wie bei der Polybius-Skizze gab es auch hier mehrere Anmerkungen – eine Liste von angeblichen Fakten über das fiktive Spiel:

Nur am 9.8.1989 bei MGP gesichtet, danach verschwunden und nie wieder aufgetaucht.

Keine Copyright- oder Herstellerangaben. Einfaches schwarzes Gehäuse, so wie in den Beschreibungen des Polybius-Automaten.

Raumkampfsimulation in der Egoperspektive. Spiel erinnert an Battlezone und Tail Gunner 2. Farbige Vektorgraphiken.

»Männer in Schwarz« tauchten zur Schließzeit auf und nahmen den Automaten in einem schwarzen Lieferwagen mit. Ebenfalls sehr ähnlich zu den Polybius-Geschichten.

Verbindung zwischen Bradley Trainer, Polybius und Phaëton? Wurden Prototypen geschaffen, um Spieler für die Rekrutierung durch die Armee zu testen?

Nachdem ich mir die Skizzen von Polybius und Phaëton noch einmal genau angesehen hatte, blätterte ich zu dem Eintrag über Battlezone vor:

1981 –Die US-Armee beauftragt Atari damit, Battlezone in Bradley Trainer umzuwandeln, eine Trainingssimulation für den Bradley-Schützenpanzer. Sie wurde im März 1981 bei einer internationalen TRADOC-Konferenz vorgestellt. Danach behauptet Atari, das Projekt sei aufgegeben und nur ein Prototyp jemals gebaut worden. Der neue Sechs-Achsen-Controller, den Atari für Bradley Trainer schuf, fand jedoch in der Folgezeit in vielen Spielen der Firma Verwendung, zum Beispiel bei Star Wars.

Zumindest dieser Teil der Verschwörungstheorie meines Vaters entsprach der Wahrheit. Online hatte ich gelesen, dass tatsächlich eine Gruppe von »Beratern der US-Armee« Atari dafür bezahlt hatte, Battlezone in einen Trainingssimulator für den Bradley-Schützenpanzer umzuwandeln. Schon 1980 hatte die Armee der Vereinigten Staaten die Idee verfolgt, Computerspiele für die Ausbildung echter Soldaten zu verwenden. Wie mein Vater in seiner merkwürdigen Chronik vermerkt hatte, war 1996 beim Marine Corps ein ähnlicher Versuch unternommen worden. Damals wurde der innovative Egoshooter Doom II abgewandelt und dazu benutzt, Soldaten für den Kampfeinsatz vorzubereiten.

Hätte mein Vater die Veröffentlichung von America’s Army 2002 noch erlebt, dann wäre dieses Spiel sicher auch in seiner Chronik gelandet. Es handelt sich um ein kostenloses Game, das die US-Armee nun schon seit über zehn Jahren erfolgreich für die Rekrutierung verwendet. Einmal durften wir es sogar eine halbe Stunde lang in der Schule spielen, nachdem ein Anwerber der Armee mit uns den ASVAB-Test – Armed Services Vocational Aptitude Battery – durchgeführt hatte. Dass wir erst auf unsere Eignung für die Armee getestet wurden und danach eine Kriegssimulation auf dem Computer spielen sollten, fand ich damals reichlich seltsam.

Ich blätterte durch die verblichenen Seiten des Notizbuches und staunte darüber, wie viel Zeit und Energie mein Vater auf seine kleine Verschwörungstheorie verwendet hatte. Listen von Namen, Daten, Filmtiteln und Erklärungen bedeckten die Seiten. Ich merkte, dass ich die Einträge damals mit zehn Jahren etwas vorschnell als Unfug abgetan hatte. Hinter dem vermeintlichen Wahnsinn steckte zweifellos Methode.

Bradley Trainer und Marine Doom schienen die wichtigsten »Beweise« für die vage Theorie meines Vaters zu sein, in Verbindung mit dem klassischen Science-Fiction-Roman Das große Spiel und den Filmen Starfight und Der stählerne Adler. Er hatte die Erscheinungsdaten in seiner Chronik unterstrichen und weiter hinten im Notizbuch auf mehreren Seiten die Handlung der Filme und des Romans nacherzählt und interpretiert – als seien darin wichtige Hinweise enthalten, mit denen sich das große Rätsel, das ihn beschäftigte, lösen ließe.

Lächelnd betrachtete ich die Liste. Von Der stählerne Adler hatte ich damals noch nie gehört. Der Eintrag im Buch meines Vaters brachte mich jedoch dazu, mir die VHS-Kassette anzuschauen, die ich unter seinen Sachen fand. Der Film war sofort zu meinem heimlichen Favoriten avanciert. Held von Der stählerne Adler ist Doug Masters, der Sohn eines Kampfpiloten, der die Schule schwänzt, um im Flugsimulator der Armee-Basis – eigentlich bloß ein besonders aufwendiges Computerspiel – eine F-16 steuern zu lernen. Doug ist ein Naturtalent, aber nur wenn er beim Fliegen seine Lieblingsmusik hört. Als sein Vater im Ausland abgeschossen und gefangen genommen wird, stiehlt Doug zwei F-16, um ihn mit Unterstützung durch Lou Gossett Jr., seinen Walkman, Twisted Sister und Queen zu retten.

Das Ergebnis ist ein filmisches Meisterwerk – wobei ich allerdings der Einzige zu sein schien, der es als solches erkannte. Cruz und Diehl weigerten sich beide, den Film ein zweites Mal anzuschauen. Muffit dagegen rollte sich gerne beim Fernsehen neben mir zusammen. Unsere gemeinsamen Filmabende inspirierten mich – in Kombination mit dem Song Snoopy vs. the Red Baron, den meine Mutter immer zu Weihnachten spielte – zu meinem Spielernamen bei Armada: IronBeagle. (Beim Posten in den Armada-Spielerforen verwendete ich als Avatar ein Bild von Snoopy mit einer Fliegerkappe aus dem Ersten Weltkrieg.)

Ich musterte noch einmal die Chronik meines Vaters. Die Einträge Der stählerne Adler, Das große Spiel und Starfight waren mehrfach eingekreist und durch Striche miteinander verbunden – und jetzt begriff ich zum ersten Mal, warum. Alle drei Geschichten handelten davon, wie sich ein Jugendlicher mit Hilfe einer Computerspielsimulation auf einen echten Kampf vorbereitet.

Ich blätterte weiter, bis ich beim vorletzten Eintrag angekommen war. Auf die Mitte einer leeren Seite hatte mein Vater Folgendes geschrieben:

Benutzen sie womöglich Computerspiele dazu, um uns heimlich auf den Kampf vorzubereiten? So wie Mr Miyagi in Karate Kid Daniel-san sein Haus anstreichen, seine Terrasse scheuern und seine Autos wachsen und polieren lässt und ihn dabei ausbildet, ohne dass er es merkt!

Auftragen … polieren – nur in globalem Maßstab!

Der letzte Tagebucheintrag bestand aus einem undatierten, schwer lesbaren Aufsatz, in dem mein Vater auf vier Seiten noch einmal die Elemente seiner Verschwörungstheorie zusammenfasste und verknüpfte.

»Die gesamte Computerspielindustrie steht insgeheim unter der Kontrolle des US-Militärs«, schrieb er. »Womöglich hat das Militär sie sogar begründet! WARUM?«

Abgesehen von den Polybius- und Phaëton-Zeichnungen lieferte er allerdings kaum schlüssige Indizien für seine wilden Theorien.

»Das Militär – oder eine Schattenorganisation innerhalb des Militärs – beobachtet und überwacht mit verschiedenen Methoden die besten Computerspieler der Welt.« Darauf beschrieb er ein Beispiel: den High-Score-Aufnäher von Activision.

In den 80ern hatte die Computerspielfirma Activision eine beliebte Werbeaktion gestartet: Spieler, die ihnen einen Beweis ihres High Scores schickten – in Form eines Polaroids, das die Zahl auf ihrem Fernsehbildschirm zeigte –, erhielten als Belohnung coole Aufnäher. Mein Vater vertrat die Auffassung, die Aktion sei ein Trick gewesen, um an die Namen und Adressen der besten Spieler heranzukommen.

Am Ende des Eintrags hatte er mit einem andersfarbigen Stift hinzugefügt: »Über das Internet ist es heute viel einfacher, gute Spieler zu überwachen! War das einer der Gründe für seine Erfindung?«

Zu welchem Zweck das Militär seiner Meinung nach die talentiertesten Spieler der Welt rekrutieren wollte, erklärte mein Vater nicht. Aber seine Chronik und die Tagebucheinträge waren voller ominöser Hinweise auf Spiele, Filme und Fernsehserien über außerirdische Besucher: Space Invaders, E.T., Das Ding aus einer anderen Welt, Explorers, Enemy Mine, Aliens, Abyss, Spacecop L.A., Sie leben …

Ich schüttelte heftig den Kopf, als könnte ich dadurch den ganzen Schwachsinn loswerden.

Seit dem ersten Tagebucheintrag meines Vaters waren beinahe zwei Jahrzehnte vergangen, und in all der Zeit war keine geheime Computerspiel-Verschwörung der Regierung bekannt geworden. Und zwar deshalb, weil das Ganze einzig und allein seiner überbordenden, fast schon krankhaften Phantasie entsprungen war. Er hatte sich so sehr gewünscht, Luke Skywalker, Ender Wiggin oder Alex Rogan zu sein, dass er sich dieses verrückte Hirngespinst ausgedacht hatte, in dem aus seinem Traum Wirklichkeit wurde.

Und dasselbe träumerische Fernweh hatte vermutlich auch meine Gleven-Halluzination ausgelöst. Vielleicht war ja überhaupt der ganze Vorfall auf das Tagebuch zurückzuführen, das ich gerade in Händen hielt. Womöglich hatte die Erinnerung an die Verschwörungstheorie meines Vaters jahrelang in einem vergessenen Winkel meines Hirns geschlummert wie eine alte Kiste Dynamitstangen, aus denen das Nitroglyzerin in mein Unterbewusstsein tropfte.

Ich holte tief Luft und atmete langsam wieder aus, beruhigt von meiner klaren Selbstdiagnose. Es war alles nur eine kleine Augenblicksverrücktheit, die mir in den Genen lag, nichts weiter – ausgelöst durch die Fixierung auf meinen toten Vater und eine Überdosis Science-Fiction.

Außerdem hatte ich in letzter Zeit zu viel Computer gespielt – vor allem Armada. Ich spielte es jeden Abend und an den Wochenenden auch tagsüber. Ein paarmal hatte ich sogar die Schule geschwänzt, um an Elitemissionen auf Servern in Asien teilnehmen zu können, die in meiner Zeitzone mitten am Tag stattfanden. Ganz eindeutig hatte ich es schon seit einer Weile damit übertrieben. Aber das war kein Problem. Ich würde einfach eine Entziehungskur machen, um wieder klar im Kopf zu werden.

Wie ich da auf dem staubigen Dachboden saß, schwor ich mir, zwei Wochen lang kein Armada mehr zu spielen – allerdings erst nach der Elitemission heute Abend. Die durfte ich auf keinen Fall verpassen. Elitemissionen fanden nur ein paarmal im Jahr statt, und dabei wurden in der Regel neue Entwicklungen in der fortlaufenden Handlung des Spiels enthüllt.

Die ganze letzte Woche hatte ich mich auf die Mission vorbereitet und noch mehr gespielt als sonst. Wahrscheinlich hatte ich sogar schon von Gleven geträumt. Kein Wunder also, dass ich sie inzwischen auch tagsüber sah. Ich musste einfach ein bisschen kürzertreten. Eine Pause einlegen. Dann würde alles gut werden, und ich würde mich besser fühlen.

Ich sprach diese Worte immer noch wie ein Mantra vor mich hin, als mein Handywecker eine Erinnerung summte. Mist. Ich hatte so lange hier oben herumgetrödelt, dass ich zu spät zur Arbeit kommen würde.

Ich stand auf und warf das Tagebuch meines Vaters zurück in den Kartonsarg. Schluss damit! Ich musste aufhören, in der Vergangenheit zu leben – vor allem der Vergangenheit meines Vaters. Eine Menge von seinem Zeug war nach und nach in mein Zimmer hinuntergewandert; viel zu viel, wie mir jetzt peinlicherweise bewusst wurde. Mein Zimmer hatte sich fast schon in einen Schrein verwandelt. Höchste Zeit, dass ich erwachsen wurde und ein paar der Sachen wieder hier hinaufschaffte, wo ich sie gefunden hatte. Wo sie hingehörten.

Gleich heute Abend würde ich damit anfangen, nahm ich mir vor, als ich die Dachbodentür hinter mir schloss.

Kapitel drei

Als ich bei der halb leerstehenden Mall ankam, wo sich »The Base« befand, parkte ich ein paar Meter neben dem roten 1964er Ford Galaxie, der meinem Boss Ray gehörte. Der Spritschlucker war sein ganzer Stolz; an der Stoßstange prangte ein verblichener Aufkleber: BESSER STERNENKAPITÄN ALS ÜBERFLIEGER.

Wie üblich war der Rest des Kundenparkplatzes leer, abgesehen von ein paar Wagen vor dem Asiarestaurant am anderen Ende der Mall, das den unglaublich originellen Namen THAI trug. Ray und ich bestellten dort immer unser Essen. Bei uns hieß der Laden »Thai Fighter«, weil das große H auf dem Restaurantschild einen runden Wulst in der Mitte aufwies, wodurch der Buchstabe wie ein imperialer Jäger mit Zwillingsionenantrieb aussah.

Das Schild über dem Eingang von Starbase Ace war dagegen etwas Besonderes. Es erweckte den Eindruck, als würde eine Sternenbasis aus der Steinfassade des Gebäudes hervorbrechen. Ray hatte ein Vermögen dafür ausgegeben, aber es sah auch wirklich saucool aus.

Als ich die Ladentür öffnete, wurde der Durchgangsmelder aktiviert, den Ray installiert hatte. Er machte ein Geräusch wie die Automatiktüren in Raumschiff Enterprise, als würde man gerade die Brücke betreten. Ich musste immer noch jedes Mal darüber lächeln – auch heute.

Gleichzeitig richteten sich ein paar an der Decke montierte Laserkanonen auf mich, die von primitiven Bewegungssensoren eingeschaltet wurden, und folgten meinen Schritten. Daneben hatte Ray ein Schild an der Wand befestigt, auf dem stand: WARNUNG: LADENDIEBE WERDEN VON UNSEREN TURBOLASERN PULVERISIERT!

Ray befand sich an seinem üblichen Platz hinter der Theke, über »Big Bootay« gebeugt, seinen alten, übertakteten Spiel-PC. Seine Linke tanzte über die Tastatur, während er mit der Rechten die Maus klickte.

»Zack, das Tier ist wieder hier!«, rief Ray, ohne den Blick von seinem Spiel abzuwenden. »Wie war’s in der Schule, Alter?«

»Wie immer«, log ich und ging zu ihm hinter die Theke. »Was macht das Geschäft?«

»Schön ruhig, genau wie wir’s mögen«, sagte er. »Willste ’n Funyun?«

Er hielt mir eine Tüte mit Fake-Zwiebelringen hin, und ich nahm aus Höflichkeit einen. Ray schien ausschließlich von Junk Food und alten Computerspielen zu leben. Es war schwer, ihn nicht zu mögen.

Als ich noch keinen Führerschein hatte, war ich jeden Tag mit dem Fahrrad zu Starbase Ace geradelt, um mit Ray über alte Computerspiele zu quatschen und die Zeit totzuschlagen, bis meine Mutter von der Arbeit in der Klinik heimkam. Entweder erkannte er in mir eine verwandte Seele, oder er hatte es einfach satt, ständig ein Schlüsselkind im Laden herumhängen zu haben, jedenfalls bot er mir irgendwann einen Job an. Ich war völlig begeistert – und das noch bevor ich herausfand, dass meine neue Stelle als Verkäufer zu neunzig Prozent darin bestand, mit Ray Computer zu spielen, schlechte Witze zu reißen und während der Arbeit Junk Food zu essen.

Ray hatte mir einmal erzählt, er würde Starbase Ace nur »so zum Spaß« betreiben. Während des Dotcom-Booms hatte er mit den Aktien von Technikfirmen einen Haufen Kohle gemacht und wollte nun den Frühruhestand in seiner eigenen Nerd-Höhle genießen, wo er den ganzen Tag Computer spielte und sich mit Gleichgesinnten unterhielt.

Er sagte, ihm sei es völlig wumpe, ob der Laden Gewinn machte – was gut war, denn das kam nur selten vor. Ray bezahlte meist zu viel für die gebrauchten Spiele, die wir ankauften, und verkaufte sie dann für weniger als den Einkaufspreis. Bei ihm gab es ständig alles im Angebot. Er verkaufte Konsolen, Joysticks und Hardware quasi ohne Aufschlag – um, wie er es nannte, »Kunden zu binden und die Spieleindustrie zu fördern«.

Die Kundenbetreuung in seinem Laden ließ allerdings zu wünschen übrig. War er gerade mitten in einem Spiel, mussten die Leute an der Kasse warten. Außerdem mäkelte er beim Kassieren an der Kaufentscheidung seiner Kunden herum, wenn er der Meinung war, sie hätten sich zu langweilige oder leichte Spiele ausgesucht. Und mit seinen besserwisserischen Monologen über alles Mögliche, von Cheat-Codes bis zu Kornkreisen, vertrieb er regelmäßig die Leute aus dem Laden. Ihn schien es nicht zu kümmern, ob er sich damit selbst in den Ruin trieb. Mich dagegen schon, was zu einem etwas merkwürdigen Arbeitsverhältnis führte. In der Regel war ich es, der meinen Chef ermahnte, freundlicher zu unseren Kunden zu sein.

Ich holte mein Namensschildchen aus einer Schublade hervor und steckte es mir an. Vor ein paar Jahren hatte Ray den Spitznamen, den er mir gegeben hatte, darauf geschrieben: Hallo! Mein Name ist ZACK ATTACK. Er hatte keine Ahnung, dass mich seit »dem Vorfall« in der Mittelstufe auch meine Klassenkameraden so nannten.

Einen Moment lang stand ich unschlüssig herum, dann ging ich zu Smallberries und öffnete den Browser. Ich linste zu Ray hinüber, um mich zu vergewissern, dass er nicht in meine Richtung sah, und tippte dann ein: Beaverton, Oregon, UFO und fliegende Untertasse.