5,99 €

Mehr erfahren.

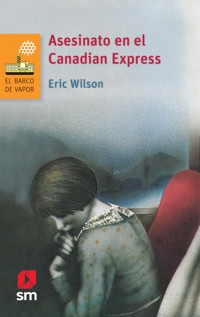

- Herausgeber: Ediciones SM

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El Barco de Vapor Naranja

- Sprache: Spanisch

El protagonista de esta emocionante novela policiaca es Tom Austen, un muchacho canadiense, quien al terminar el curso escolar viaja en el Canadian Express. Este ferrocarril, el de mayor recorrido del mundo, sale diariamente de Montreal y emplea tres días en llegar a su destino, Vancúver.¿Quién será el asesino? ¿Habrá estado Tom tras las pistas correctas?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Wilson, Eric Asesinato en el Canadian Express / Eric Wilson; traducción de Pedro Barbadillo. – México: Ediciones SM, 2018

Formato digital – (El Barco de vapor. Naranja)

ISBN: 978-607-24-3214-7

1. Literatura canadiense 2. Detectives - Literatura infantil

Dewey 813 W55766

A mis padres, con amor

El Canadian Express sale diariamente de Montreal, para efectuar un viaje transcontinental de tres días de duración, por la línea de ferrocarril panorámica más larga del mundo. En Sudbury se une con otro tren que sale de Toronto.

Provisto de vagones con mirador panorámico, de coches-cama y vagón-restaurante, se dirige hacia el oeste, a través de las ricas tierras de cultivo de Ontario, atravesando enormes llanuras y bordeando las impresionantes Montañas Rocallosas de Canadá, coronadas de nieve, en dirección a Vancúver, en la costa del Pacífico. En total, el viaje, de 4,633 kilómetros, dura setenta y una horas y treinta y cinco minutos.

Al mismo tiempo, otro Canadian Express sale todos los días de Vancúver en dirección al este.

1

DENTRO del paquete, algo hacía tic-tac.

Una bomba. Sí, Tom estaba seguro de que se trataba de una bomba. Observó el envoltorio de papel en el que no había nada escrito, y acercó su cabeza.

Tic-tac, tic-tac.

Asustado, Tom dirigió su vista a la abarrotada estación de ferrocarril. ¿Qué hacer? Si gritaba «¡una bomba!», podía cundir el pánico y la gente saldría corriendo hacia las puertas, donde las mujeres y los niños morirían pisoteados y aplastados.

Tom observó de nuevo el paquete que había aparecido misteriosamente junto a su maleta, unos minutos antes, cuando fue al servicio. Su aspecto era inofensivo, pero aquel tic-tac indicaba que podría ser mortal.

Tom vio un hombre, con uniforme de revisor, que cruzaba la estación. Corrió hacia él, abriéndose paso entre la gente que aguardaba para subir al tren, y le sujetó por el brazo.

—¡Por favor, señor –dijo jadeando–, venga enseguida!

El hombre miró a Tom con unos grandes ojos azules, aumentados por el grosor de las gafas.

—¿Qué? –dijo, llevándose una mano al oído.

—¡Que me ayude! –dijo Tom, temeroso de gritar que se trataba de una bomba.

El hombre movió la cabeza.

—No te oigo, hijo. La estación es demasiado ruidosa.

El revisor pareció perder todo interés por Tom y se puso a escribir en una libreta de notas. Durante un segundo, Tom pensó marcharse y ponerse a salvo, pero, de repente, le arrebató la libreta y salió corriendo.

—¡Eh! ¡Tú! ¡Diablos! –gritó el hombre. Muchas caras se volvieron al verlos pasar como una flecha. Tom con su pelo rojo, y el revisor tras él. Aquel hombre era buen corredor, y casi había dado alcance a Tom cuando este llegó junto a su maleta.

El paquete había desaparecido.

¡Imposible! Tom levantó la maleta, buscando la bomba perdida, y en aquel momento llegó el revisor y sujetó a Tom.

—¡MOCOSO!

Se produjo una enorme confusión. El revisor arrancó la libreta de notas de la mano de Tom y los curiosos se agolparon mirando. Un perro comenzó a ladrar y Tom, de pronto, encontró la bomba…

En las manos de Dietmar Oban. Sí, el rival de Tom sujetaba el paquete con una mirada irónica en su rostro, al tiempo que se abría paso entre los mirones.

Tom había sido engañado y comprendió que la «bomba» no era sino un viejo despertador. Avergonzado, levantó la mirada hacia el revisor.

—Por favor, señor –dijo amablemente–, puedo explicárselo todo.

—¡Voy a llevarte a la policía!

—Sí, pero…

Desde arriba, un altavoz anunció:

«¡Pasajeros al tren!».

Los mirones dudaron, lamentando perderse el final de todo aquel jaleo que había originado Tom, pero se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse. Los grandes ojos azules del revisor se dirigieron de nuevo a Tom.

—No crees más problemas, muchacho, o acabarás entre rejas.

—Sí, señor –dijo Tom.

Vio al revisor alejarse y se dio la vuelta para chillarle a Dietmar, pero este se había esfumado. Moviendo la cabeza, Tom recogió la maleta y se dirigió hacia el andén.

Afortunadamente para él, pronto le volvió a invadir la emoción por el inminente viaje.

Al llegar al andén encontró un panorama emocionante: no cesaban de pasar carretillas cargadas de maletas, los altavoces atronaban con sus avisos, y los mozos de estación, con chaquetillas blancas, charlaban entre sí, mientras los pasajeros se apresuraban.

Pero lo más emocionante de todo era el tren. Largo, con la estructura de acero inoxidable reluciente bajo las luces del andén, el Canadian Express se extendía como un gigante a lo largo de las vías, esperando impaciente para lanzarse hacia la inminente aventura. Tom se estremeció ante la belleza del tren. Le hubiera gustado quedarse algo más de tiempo contemplándolo, pero sonó el pitido de la locomotora diésel y se subió al vagón más cercano.

—El billete, por favor –dijo un mozo al que las palabras le silbaban por un hueco que tenía entre los dientes superiores. Tom observó la cara de aquel hombre mayor, deseando que fuera su amigo durante el viaje.

—Yo se la llevo, señor –dijo el mozo, tomando la maleta de Tom y echando a andar por el vagón. Atravesando la puerta que tenía el letrero Sherwood Manor, pasaron junto a unos pequeños compartimentos, y luego recorrieron un pasillo en el que había una fila de puertas azules.

—¿Qué hay ahí dentro? –le preguntó Tom al empleado.

—Camas, para la gente de dinero –contestó.

Finalmente, llegaron a un vagón que tenía los asientos colocados unos enfrente de otros, de dos en dos. El mozo colocó la maleta de Tom bajo uno de los asientos.

—Este es su sitio –dijo–. Cuando salgamos de Winnipeg uniré esos dos asientos y quedará hecha la cama. Que tenga un buen viaje, señor Austen.

Tom sonrió al mozo y miró al otro lado del pasillo, donde estaban sentados un hombre y una mujer.

—Hola, amigo –dijo el hombre, con los pulgares introducidos en sus tirantes–.

¿Adónde va usted?

—A Columbia Británica. Voy a pasar el verano con mis abuelos.

La mujer le alargó una caja grande.

—¿Quiere una pasta? –preguntó, sonriendo a Tom.

—Sí, gracias.

—Su amigo se comió cuatro.

—¿Mi amigo?

—Sí, el muchacho que viaja con usted –y señaló bajo el asiento de Tom–: Ahí está su maleta, debajo de su asiento.

—¡Oh, no! –murmuró Tom para sí, sin atreverse a mirar. Se agachó y se estremeció cuando leyó la etiqueta: «Dietmar Oban».

Cuando se incorporó Tom, la mujer parecía estar muy alegre.

—¡Qué muchacho más simpático! –dijo–. Un poco delgado, pero mis pastas de chocolate le vendrán bien.

¡Qué mala suerte, atrapado allí con Dietmar Oban! Un magnífico viaje echado a perder. Pero, en fin, podría iniciarlo rompiéndole la cara a Dietmar por la broma de la bomba. Tom se volvió hacia la mujer:

—¿Por dónde se fue esa rata asquerosa? –le preguntó.

La mujer frunció el ceño y cerró con fuerza la tapa de la caja de pastas, antes de responder fríamente:

—Hacia el mirador.

—Gracias.

Tom no sabía dónde estaba el mirador, pero no juzgó conveniente preguntárselo a la mujer. Vio una puerta en el otro extremo del vagón, salió por ella, cruzó una plataforma estrecha y abrió una segunda puerta. En aquel vagón había gente tomando café en unas mesas pequeñas; al fondo se veía un tramo de escaleras alfombradas, que se perdía en la oscuridad.

¿Estaría arriba el mirador?

Tom subió con precaución, temeroso de lo que pudiera depararle la oscuridad, pero se tranquilizó cuando vio dos filas de asientos, situadas frente a unos grandes ventanales curvados. A través de aquellos ventanales vio las luces de la estación, y, encima, la oscuridad de la noche. ¡Precioso!

Vio algo más: Dietmar Oban estaba sentado en uno de los asientos. Se acercó de puntillas, se sentó en la butaca contigua a la de Dietmar y le agarró por el brazo.

—¡Por fin! –siseó Tom–. ¡Ya te tengo! Dietmar dio un respingo y se volvió hacia Tom con los ojos muy abiertos.

—Tranquilo, Austen, solo fue una broma.

—Debería machacarte –dijo Tom, retorciendo el brazo delgaducho de su rival.

—Escucha, Austen: puedo proporcionarte un caso para que lo resuelvas.

—Estás mintiendo para salvar el pellejo.

—No. Suéltame el brazo y te lo contaré. Tom dudó un momento, le retorció más el brazo, lo que hizo dar un respingo a Dietmar, y luego le soltó. Prefería un caso, más que el vengarse.

—¿De qué se trata? –preguntó Austen–. Desembucha lo que sepas.

Dietmar se rio.

—Tú y tu manera detectivesca de hablar. ¡Eso suena ridículo!

—Limítate a contarme los hechos, Oban. Dietmar le indicó un hombre que estaba sentado en el mirador.

—¿Ves a aquel tipo?

—Sí. –Tom solo veía la parte trasera de la cabeza de aquel hombre: su pelo gris y su traje oscuro parecían bastantes corrientes–. ¿Qué pasa con él?

—Siéntate a su lado y verás de qué se trata. Tom se incorporó, dio unos pasos por el estrecho pasillo y se sentó junto al hombre. Para evitar cualquier sospecha, bostezó, se desperezó y luego fingió quedarse adormilado. Contó mentalmente hasta treinta y luego entreabrió los ojos. ¡Aquel hombre tenía puestas unas esposas en una de sus muñecas!

Tom emitió unos sonidos entrecortados y el hombre se volvió hacia él. Pero Tom fingió que estaba soñando, hablando entre dientes, y después comenzó a roncar suavemente. Esperó un poco para que se tranquilizara el hombre, y volvió a abrir los ojos. Sí, llevaba puesta una esposa en una de las muñecas, y una pequeña cadena la unía a la segunda esposa, que se cerraba sobre el asa de un maletín negro que descansaba en su regazo. Observó que el maletín tenía una cerradura provista de combinación, pero no había ninguna señal que delatara el contenido del maletín.

Tom fingió despertarse lentamente, haciendo chasquear los labios y desperezándose. Luego, se incorporó de la butaca y regresó junto a Dietmar.

—Vi subir a ese tipo –murmuró Dietmar–, y me figuré que te interesaría investigar sobre él.

Tom miró recelosamente a Dietmar.

—¿Pretendes burlarte de mí?

—No, en serio. Ya sé que cuando seas mayor quieres dedicarte a resolver crímenes.

¿Qué decías que quieres ser…?

—Un sabueso. Es decir, un detective, como los hermanos Hardy.

—Pues bien, sabueso, ahora ya tienes en tus manos un rompecabezas de verdad.

Tom miró despectivamente a Dietmar. El tipo más sarcástico del colegio Queenston estaba allí, compartiendo con él el viaje en tren. Menos mal que se había topado con un buen caso para resolver.

—¿Sabes lo que pienso? —murmuró Tom.

—¿Qué?

—Que ese tipo es un ladrón de joyas. Dietmar se echó hacia adelante para observar al hombre.

—Creo que estás en lo cierto. Su aspecto es exactamente igual al de un ladrón que vi en una serie de misterio de la televisión.

—En ese maletín lleva sus herramientas. Una llave maestra para abrir las puertas de los dormitorios y un soplete para abrir cajas fuertes. Se ha atado con una esposas el maletín a su muñeca para que nadie pueda abrirlo accidentalmente y darse cuenta de que es un ladrón.

—¿Qué vas a hacer?

—Vigilarle. Puede que esté tramando robar durante el viaje a algunas personas con dinero.

Un altavoz situado en la parte frontal del vagón-mirador había estado emitiendo música suave. Se paró de repente y se oyó la voz de un hombre:

—Buenas noches, señoras y caballeros. El Canadian Express está a punto de salir. Esperamos que disfruten del viaje.

Más música de nuevo, y enseguida una leve sacudida al ponerse el tren en marcha.

—Mira –dijo Tom, señalando hacia una de las ventanas del mirador–. Se puede ver todo el tren.

Los dos se pusieron de pie para disfrutar de aquella vista. Se veía desde el último de los vagones de acero inoxidable hasta la locomotora, que arrojaba bocanadas de humo, mientras comenzaba a arrastrar el tremendo peso del tren. El Canadian Express empezó a rodar lenta, muy lentamente, y enseguida aumentó la velocidad.

Delante, las señales luminosas cambiaban del verde al rojo al pasar la locomotora, cuando sus ruedas de acero accionaban una serie de conmutadores; a ambos lados se alineaban grandes formaciones de furgones de carga, y más allá se veían las luces de la ciudad. Tom y Dietmar permanecieron de pie observando a través de los amplios ventanales, hasta que el tren dejó atrás Winnipeg y se adentró en la inmensa oscuridad de la llanura.

Tom se estremeció.

—Esto está muy oscuro –susurró–. Siento como una especie de hormigueo.

Dietmar se echó a reír.

—¿El gran detective tiene miedo de la oscuridad?

Tom se sonrojó, y estaba a punto de darle un golpe a Dietmar cuando sus ojos percibieron algo extraño: el hombre misterioso se había vuelto hacia ellos al oír pronunciar a Dietmar la palabra «detective», y tenía la vista clavada en Tom. De pronto se levantó de su asiento y abandonó rápidamente el mirador, mientras la cadena que llevaba unida a la muñeca tintineaba suavemente al pasar junto a los dos muchachos.

2

ERES un estúpido! –murmuró Tom–. ¡Ahora ya sabe que soy detective!

—¿Vas a renunciar, entonces?

—Más valdría.

Tom bajó rápidamente los escalones. A través de los cristales de la doble puerta vio al hombre que estaba hablando con el mozo del coche-cama. Observó que este decía que no con la cabeza; el hombre, con cara enfadada, se dio la vuelta y desapareció en dirección al pasillo de los departamentos de puertas azules.

Tom entró en el coche-cama.

—Perdone, señor –dijo, dirigiéndose al mozo–. ¿Dónde puedo encontrar al hombre con el que estaba usted hablando?

—En el departamento A –dijo el mozo. Luego, miró atentamente a Tom–. ¿Por qué?

—Es que se le ha caído una cosa.

El mozo miró fijamente a Tom y luego siguió preparando las literas para la noche. Tom se alejó despacio, intentando imaginarse cómo actuarían en aquella situación Frank y Joe Hardy. Decidió quedarse por allí, a la espera de una oportunidad. Quizá lograse ver las herramientas del ladrón.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)