14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Das ist die Geschichte, wie wir nach Frith gekommen sind. Und wir gehen hier nie, nie wieder weg.«

Amy und Lan haben die beste Kindheit überhaupt. Sie leben auf einem kleinen Bauernhof im Westen Englands. Ihre Eltern sind gute Freunde, die aus der Stadt nach Frith gekommen sind, um das einfache, bessere Leben zu leben. Sie mähen ihr eigenes Heu, schlachten ihre eigenen Truthähne. Amy und Lan lieben ihre Freiheiten und die Tiere, um die sie sich kümmern, einschließlich eines Kalbs namens Gabriella Weihnacht. Doch schon bald bringen die Erwachsenen die Harmonie der Gemeinschaft durcheinander. Es sind nicht nur kleine alltägliche Streitigkeiten im ländlichen Paradies. Vor allem Lans Mutter und Amys Vater sollten von ihren Kindern wissen, nicht mit dem Feuer zu spielen.

»Aufs Land« ist ein Liebesbrief an die sorglose Kindheit und ein köstlicher Seitenhieb auf das Ideal des einfachen Lebens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Amy und Lan haben die beste Kindheit überhaupt. Sie leben auf einem kleinen Bauernhof im Westen Englands. Ihre Eltern sind gute Freunde, die aus der Stadt nach Frith gekommen sind, um das einfache, bessere Leben zu leben. Sie mähen ihr eigenes Heu, schlachten ihre eigenen Truthähne. Amy und Lan lieben ihre Freiheiten und die Tiere, um die sie sich kümmern, einschließlich eines Kalbs namens Gabriella Weihnacht. Doch schon bald bringen die Erwachsenen die Harmonie der Gemeinschaft durcheinander. Es sind nicht nur kleine alltägliche Streitigkeiten im ländlichen Paradies. Vor allem Lans Mutter und Amys Vater sollten von ihren Kindern wissen, nicht mit dem Feuer zu spielen.

Aufs Land ist ein Liebesbrief an die sorglose Kindheit und ein köstlicher Seitenhieb auf das Ideal des einfachen Lebens.

Sadie Jones, 1967 in London geboren, arbeitete als Drehbuchautorin, unter anderem für die BBC. 2005 verfilmte John Irvin ihr Drehbuch The Fine Art of Love mit Jacqueline Bisset in der Hauptrolle. Ihr preisgekröntes Debüt Der Außenseiter (2008) wurde in Großbritannien auf Anhieb ein Nr.-1-Bestseller und war auch im deutschsprachigen Raum ein großer Erfolg. Aufs Land ist ihr sechster Roman.

Katrin Segerer, 1987 in Nabburg geboren, studierte Literaturübersetzen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und übersetzt seither Literatur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Englischen und Französischen, unter anderem Grégoire Delacourt und Sophie Hénaff.

»›Aufs Land‹ ist einfach fabelhaft: witzig und herzzerreißend zugleich. Die perfekte Zuflucht vor der großen, bösen, modernen Welt.« The Guardian

»Ein unterhaltsamer wie ergreifender Roman über die bittersüße Schönheit der Kindheit.« The Observer

»Sadie Jones hat eine ungemein elegante Art des Erzählens, die Fans zu Vergleichen mit Hemingway und McEwan hinreißen. Übertrieben oder nicht: Sadie Jones hat Stil.« Bayerischer Rundfunk

www.penguin-verlag.de

Sadie Jones

Aufs Land

Roman

Aus dem Englischen von Katrin Segerer

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Amy and Lan bei Vintage, einem Imprint von Penguin Random House UK, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe Sadie Jones 2022

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Uta Rupprecht

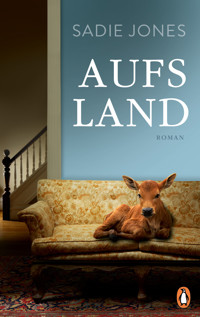

Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka nach einem Entwurf von Amy Moss

Umschlagabbildung: © istockphoto/Fertnig; shutterstock/maradon 333; shutterstock/Persian rugs; © shutterstock/NOPPHARAT9889

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-30410-2V002

www.penguin-verlag.de

Für Mark und Tarn, in Liebe und Dankbarkeit

Herbst

2005

1

Halloween

Lan

Ich und Amy sind beide sieben.

Der Bach hier unten ist so eiskalt, dass uns die Füße wehtun. Ich halte das nicht aus, aber Amy stört es nicht, deswegen stehe ich am Ufer oder sitze in einem Baum, während sie durchs Wasser watet und über Sachen redet, die sie nicht leiden kann oder die ganz okay sind.

Die Hauptsachen sind, wir wollen das Halloweenfeuer anzünden, und wir haben Hunger.

Amy kommt aus dem Wasser und versucht, die nassen Füße wieder in die Gummistiefel zu stecken, aber das klappt nicht. »Dämliche Scheißdinger«, flucht sie und läuft einfach mit halb angezogenen Stiefeln neben mir her heim. Die leeren Stiefelfüße sind zur Seite abgeknickt, was aussieht, als hätte sie sich die Beine gebrochen. An Socken denkt sie fast nie.

Es geht lange den Hügel rauf. Ich laufe rückwärts, damit ich langsam genug für sie bin. Hinter ihr wippt der Wald auf und ab. Vögel fliegen von den Ästen auf und machen hohle Geräusche. Wir erreichen das Ende des Felds und den Weg, klettern über das Gattertor und überqueren den Hof. Amy erzählt die ganze Zeit weiter, während sie auf den Gummistiefelschäften dahinschlappt.

Drinnen ist es gleich viel wärmer und riecht nach Kürbissuppe und Würstchen. Amy kickt die doofen Stiefel weg, und wir werfen unseren Kram hinter der Tür auf den Boden. Der Küchentisch ist voll von Walkers Ready Salted Chips und Brötchen wegen der Party, außerdem von großen Töpfen mit kaltem Wasser und Karotten drin. Jim kniet vor dem Rayburn und versucht, ihn wieder in Gang zu bringen, und unsere Mamas stehen mit verschränkten Armen hinter ihm und gucken. Wir fragen, ob wir das Halloweenfeuer anzünden dürfen, und Jim antwortet: »Schauen wir mal«, aber er hört gar nicht zu, weil wenn der Rayburn ausgeht, wird es im gesamten Bauernhaus mit jeder Sekunde kälter. »Zieh dir Socken an, Amy«, sagt Harriet, und Amy stöhnt bloß: »Mamaaa«, weil sie keine Socken dahat und bestimmt nicht hochläuft, um welche zu holen. Harriet fällt so was wie nackte Füße auf. Meine Mama hat uns wahrscheinlich noch gar nicht bemerkt. Jim sagt: »Da bist du ja, Lan, gibst du mir mal das WD-40?« Seine Stimme ist voll, aber nicht dröhnend und laut wie die von Amys Papa. Jim hat eindeutig die schönste Erwachsenenstimme, und er lässt mich immer helfen. Ich reiche ihm Schmieröl und Schraubenschlüssel, und er bedankt sich, als wäre ich auch ein Erwachsener.

Harriet schimpft über den Rayburn, und Mama meckert Jim an. Der erklärt, dass es letztes Mal bloß der Docht war, also keine richtige Reparatur, aber Mama meckert trotzdem, weil sie verheiratet sind. »Mir ist langweilig«, brummt Amy, und ich sage: »Hauen wir ab.« Ich schnappe mir ein paar Chips vom Tisch, Amy nimmt eine Handvoll Karotten, und wir gehen wieder raus. Die nassen Karotten tropfen auf den Steinboden. Amy sucht sich ein anderes Paar Stiefel aus dem Haufen, mit aufgestickten Blumen und Fleecefutter, viel zu groß. Die hat wohl irgendwer nach dem Spielen oder so hier vergessen.

Der Hof draußen ist Schlammsuppe. Der Himmel spiegelt sich darin wie in einem See. Wenn der Boden sich in eine riesige Pfütze verwandelt, können wir Kinder auf dem Popo drüberflitschen, bis alles voller Furchen ist, aber ich und Amy haben’s eilig, weil wir das Halloweenfeuer höher bauen wollen. Es steht am Ende des Hofs und ist gigantisch. Lattenkisten und Gestrüpp und ein paar alte schwarze Bretter ragen raus, und mit der Plane obendrüber sieht es aus wie ein Vulkan. »Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz«, meint Amy, »los, komm.« Wir laufen zum Holzverschlag, wo die Scheite lagern.

Scheite sind eigentlich kein Halloweenfeuerholz, aber wir können welche reinschmuggeln.

Auf der einen Seite vom Verschlag liegen die fertigen Scheite und auf der anderen die, die noch nicht gehackt sind. In der Mitte steht die Schubkarre, und Äxte und Sägen hängen an Haken. Wenn wir den Holzstapel hochklettern, rutschen die Scheite, und wir schreien: »Baaaum fällt!«, und schrappen den ganzen Weg nach unten über Dreck und Käfer. Ein paar von den Scheiten haben richtig scharfe Kanten. Ich und Amy kriegen fast jeden Tag Splitter. Aber wir können eine Nadel mit einem Streichholz sterilisieren. Dann halten wir sie ganz flach, so wie Jim es uns gezeigt hat, und schieben den Splitter hoch. Wir stecken sie nicht gerade in die Haut und bohren ein Loch, weil das »tut scheiße weh«, wie Amy sagt. Bei den Kleinen machen wir auch die Splitter raus. Die heulen immer.

Wir verputzen die Chips und die Karotten und schlecken uns die salzigen Finger ab, dann klettere ich auf einen Eimer und hole eine Axt runter. Nur die kleine, die die Mamas benutzen, aber der Stiel ist nicht leicht zu fassen, weil er so glänzt, und das Blatt ist echt schwer, deswegen brauche ich beide Hände.

Ich umklammere den Stiel und schwinge die Axt um den Kopf rum, während Amy zum Halloweenfeuer rüberschaut.

Bis heute Abend dauert es noch ewig. Uns ist sooo langweilig.

Ich will eine richtige 8 hinkriegen, keine Baby-8, das sind nur zwei Nullen übereinander. Ich schwinge die Axt hoch, um den Kopf rum, runter zum Boden und wieder hoch. Es soll pfeifen, wie bei einem Seil, aber die Axt bewegt sich nicht schnell genug. Meine Schulter tut weh, und ich kriege die Drehung nur in eine Richtung gut hin, andersrum ist sie zwar schnell, aber ruckelig, und ich verliere das Gleichgewicht, weil die Axt so schwer ist. Sie zieht mich mit. Ich wirble im Kreis und lasse sie fast los, aber nur fast.

Mir ist ganz schwindelig.

Plötzlich steht Amy vor mir, genau in meiner Schwingbahn, und mein Körper weiß nicht, was er tun soll, deswegen saust die Axt zu Boden, blitzeschnell, mitten auf ihren Fuß, in ihren Stiefel rein und durch, mit einem Ratsch und einem Flupp.

Amy jault auf, wie unsere Hündin Christabel, als sie vom Lada angefahren worden ist. Sie starrt runter auf die Axt, genau wie ich. Der Griff ragt in die Luft, und das Blatt ist durch ihren Fuß in die Erde gefahren.

Meine Beine knicken weg, und ich lande auf dem Po. Amy japst nach Luft und speit Chips und Karotten auf ihre Füße und überallhin.

Aber sie schreit nicht. Und da ist auch kein Blut. Ich habe sie nicht zerhackt. Die Klinge hat ihre Zehen nicht mal berührt, nur die komplette Stiefelspitze abgeschnitten, bis auf ein paar faserige Fäden, an denen sie noch hängt.

Amy fällt auf die Knie und fängt an zu weinen, wobei ihr noch mehr Stücke und Krümel aus dem Mund purzeln. Die abgeschnittene Schuhspitze liegt da und starrt mich an. Wir beäugen die Axt, als könnte sie uns jederzeit angreifen. Dann fassen wir zusammen mit Wabbelfingern nach dem Stiel und ziehen sie raus. Meine Hände fühlen sich an, als würden sie verbrennen, und Amy macht wieder dieses Geräusch, als hätte sie wirklich alle Zehen verloren. In meinem Kopf sehe ich Blut. Amy auch, deswegen gucken wir noch mal nach.

Da ist definitiv kein Blut. Nur Amys weiße Zehen, wie in einer Sandale.

Wir legen die Axt weit genug weg, damit wir in Sicherheit sind, selbst wenn sie sich von allein bewegt, was gut passieren könnte, dann liegen wir auf der Seite und schnaufen, als wären wir gerannt. Amys Augen sind aufgerissen, und im Blau spiegeln sich kleine Fenster. Ich würde am liebsten ins Bett kriechen. Meine Brust ist ganz zittrig, und Amy lutscht am Daumen, was sie eigentlich gar nicht so oft macht.

Irgendwann rappeln wir uns wieder auf, nehmen die geklauten Stiefel und die abgeschnittene Spitze, huschen aus dem Verschlag, als gerade keiner guckt, und verstecken sie tief im Halloweenfeuer. Amy wäscht sich an der Tränke den Mund aus. Auf dem Weg zurück über den Hof quillt der Schlamm zwischen ihren blassblauen Zehen durch.

Mittlerweile sieht man in der Pfütze nicht mehr den Himmel, sie ist einfach nur dunkel.

»Erwachsene behaupten immer, dass alles gefährlich ist«, verkündet Amy. »Aber das stimmt nicht.« Sie hat recht.

»Nö.«

»Wir sind vorsichtig«, fügt sie hinzu.

Erwachsene sagen Sachen wie:

»Pass auf!«

»Achtung, das ist scharf.«

»Du brichst dir noch den Hals.«

»Verbrenn dir nicht die Finger.«

Aber wir sind schon mitten auf rostige Nägel getreten und haben nicht mal Wundstarrkrampf gekriegt. Und wir haben die Herdplatte angefasst. Das machen wir natürlich nicht noch mal, wir sind ja nicht blöd. Gefährliche Sachen sind gar nicht gefährlich, wenn man so klug ist wie wir und so cool wie wir.

Amy

Bei mir ist niemand, weil alle noch bei Lan in der Küche sind, also haben wir das ganze Haus für uns, und es gibt warmes Wasser, weil alles vom AGA geheizt wird, und der ist noch kein einziges Mal kaputtgegangen. Ich und Lan lassen die Badewanne randvoll laufen. Das Wasser ist heiß, aber manchmal kriegen wir einen kalten Tropfen von der Decke ab, wegen der Kondensation. Unsere Haut wird knallrot. In den Seifenrillen klebt Dreck, und auf dem Wasser schwimmen Schauminseln wie Eisschollen, die wir antippen, nur ganz sanft, damit sie nicht zerplatzen. Wegen der winzigen Eisbären drauf, die wir uns ausmalen.

Von unten dröhnen Erwachsenenstimmen zu uns hoch, Türen gehen auf und zu, und Martin Hodge kommt von der Arbeit. Wir springen aus der Wanne, wickeln uns in riesige, steife Handtücher und laufen auf die Seilbrücke über dem Großraum. Wegen dem heißen Bad ist uns nicht mal kalt. Die Party fängt bald an. Die Erwachsenen haben Franz Ferdinand in den CD-Player mit den Nagellackverzierungen von mir und Lan geschoben, und die Musik ist echt laut. Wir lassen die Handtücher fallen und springen rum, während wir mitbrüllen: »Well do ya? Do ya do ya wanna? Well do ya, do ya do ya wanna? Wanna go … where I’ve never let you before …«

Die Seilbrücke schaukelt, und Staub rieselt runter, und ich denke dran, wie die Axt durch meinen Stiefel gehackt hat, und es fühlt sich wieder an, als wären meine Zehen weg, aber als ich nachgucke, sind sie noch da, und wir schreien so laut wir können:

»Wir sind nicht tot! Wir sind nicht tot!«

Richtig witzig.

»Amy und Lan! Wir sind nicht tot! Amy und Lan!«

Die Kleinen kommen aus Lans Küche gerannt – Josh, Eden und Bryn und Bill Hodge und Lulu Hodge – und flitzen kreischend durch den Großraum wie Rennautos. Ich stoße Lan an: »Schnell!«, und wir zischen ab, um uns für Halloween zu verkleiden, bevor sie uns nachlaufen können.

Lan zieht eine schwarze Samtbluse von seiner Mama an und einen Sonnenhut, ich habe einen großen schwarzen Umhang und den Cowboyhut. Dann gehen wir zu meiner Mama ins Zimmer, um uns zu schminken, weil Gail kein Make-up besitzt, weil sie ja so natürlich ist. Meine Mama ist auch natürlich. Sie schminkt sich nur, wenn was Besonderes ist, also fast nie. Wir malen uns schwarze Ringe um die Augen und schwarze Lippen und andere Augenbrauen. Außerdem stopfe ich ein paar von Mamas Unterhosen unter Finbars Hut, damit er mir nicht ständig vom Kopf rutscht, und wir hängen uns beide Perlenketten um. Wir sehen total genial aus.

Die Küche im Bauernhaus ist voll. Meine Familie ist da und Lans Familie und die Hodges, außerdem Schnarchnasen-Colin und Ruby Wright, weil die immer zu früh kommen. Lans kleine Schwester Niah liegt in der Wiege, die Jim gebaut hat, neben dem Rayburn, der wieder läuft, deswegen ist Gail auch nicht mehr so ätzend zu Jim, sondern säuselt: »Ach, Jim ist so ein toller Handwerker«, und drückt ihm die Arme und wirft die Haare nach hinten.

Die Kleinen drehen durch, als sie die tollen Kostüme von mir und Lan sehen. Sie wollen sich auch verkleiden, aber wir sind noch nicht mal selber fertig, deswegen: »NEIN!«

»Seid lieb zueinander«, sagt Mama. Das sagt sie immer.

»Helft einander.«

»Nehmt die Kleinen mit.«

»Seid nett.«

»Habt euch lieb.«

Als sie uns wieder vergessen hat, gehen wir in die Speisekammer. Dort schmieren wir uns Öl und Hände voll Mehl aus dem Fass ins Gesicht, bis wir aussehen wie Gespenster. Da stürmen Bryn und Eden und Bill und Lulu und Josh rein, und wir bearbeiten auch ihre Gesichter, bis wir alle aussehen wie Gespenster, und Papa knallt die Tür zu und hämmert dagegen und schreit, als wäre er Frankenstein, um uns einen Schreck einzujagen. Bloß dass Josh und Bryn richtig Schiss kriegen, nicht nur gespielt, und losheulen. Deswegen lässt Papa uns wieder raus und entschuldigt sich. Die Kleinen sind noch nicht alt genug, um zum Spaß erschreckt zu werden, so wie ich und Lan.

Wir rennen rum und springen in die Hundekörbe, Mehlklumpen fliegen durch die Gegend, die Hunde schlecken uns ab, und alles ist superlustig, bis Mama schreit: »Ab mit euch! Himmelherrgott!«

Sie kann einem echt Angst machen.

Sie schickt uns hoch, damit wir den Kleinen helfen, aber die wollen alle genau das anziehen, was wir anhaben, und das geht ja nicht. Trotzdem geben wir unser Bestes.

Jim sagt immer: »Gebt euer Bestes, mehr können wir alle nicht tun.«

Er sagt von allen Erwachsenen die besten Sachen.

Mein Papa kann am besten spielen und rumalbern.

Die Hodges können gar nichts am besten. Aber sie sind vernünftig. Was wahrscheinlich auch gut ist.

Als es endlich dunkel draußen ist, stapfen alle Erwachsenen und wir mit dem Essen und den Laternen über den Schmatzehof. Gail trägt nichts oder hilft sonst irgendwie, weil die kleine Niah ja schon sooo anstrengend ist. Alles riecht nach Holzrauch und Äpfeln, und ich und Lan stürmen mit flatternden Kostümen voran. Plötzlich ragt das große, kalte Halloweenfeuer vor uns auf, noch viel dunkler als der Nachthimmel. Eine Taschenlampe blitzt, und Finbar stakst mit seiner Selbstgedrehten im Mundwinkel hinter dem Feuerholz hervor wie eine verrückte Riesenvogelscheuche.

»Helft ihr mir mal mit der Plane, Kinder?«

Ich und Lan zerren an den Haken und Knoten, dann kommen die drei Papas zur Unterstützung, und zusammen mit Finbar werfen wir die Plane hoch und ziehen sie runter, und eine Ratte huscht aus dem Holzhaufen und rennt am Fuß von Rani Hodge vorbei, die schreit: »Martin! Eine Ratte!«

Ich und Lan äffen sie nach – »oh, Martin, eine Ratte!« – und schmeißen uns weg vor Lachen.

Wir wollen unbedingt das Feuer anzünden, aber erst müssen wir nach Igeln suchen. Bill Hodge fragt: »Wenn wir einen Igel braten, können wir ihn dann essen?«, und Lulu Hodge piepst sofort: »Essen!«, weil sie erst drei ist und alles wiederholt, was ihr Bruder sagt. Ich und Lan glauben, dass gebratener Igel schleimig wäre und wir ihn aufbrechen müssten wie die Seeigel damals am Strand, aber Jim meint, Igel schmecken eher wie Kaninchen und …

»Wir essen keine Igel, weil sie selten und wertvoll sind.«

Wir haben erst ein paar Igel gesehen, aber schon Millionen Kaninchen, alle ganz zahm, und wenn sie kauen, bewegen sich ihre winzigen Kiefer im Kreis. Ich und Lan finden Kaninchen auch wertvoll.

Als die Dorffamilien auftauchen und die Alten-Freunde-von-vor-Frith, geht die Party richtig los. Die Erwachsenen holen das Gartensofa, und alle lungern rum und reden und sind langweilig. Genau wie das eine Mal, als wir Hans und die Bohnenstange in Swansea angeguckt haben und mir beim Warten so langweilig war, dass ich mit dem Stuhl gekippelt habe, bis ich mit dem Gesicht auf die Lehne vor mir geknallt bin und Nasenbluten gekriegt habe. Mama war trotzdem null nett zu mir, weil ich sie an dem Tag so was von genervt hatte. Darauf zu warten, dass die Party in Schwung kommt, ist sogar noch langweiliger als das damals. Ich halt’s nicht mehr aus. Deswegen werfe ich den Kopf zurück und schreie: »Himmelherrgott, wann zünden wir endlich dieses Scheißfeuer an?«

Mein Hut fällt runter, und Mamas Unterhosen landen auf dem Boden. Die Erwachsenen – vor allem die aus dem Dorf – schnappen nach Luft, als hätte ich gerade auf den Boden gekackat oder so. Aber die Kinder aus dem Dorf lachen. Und Lan auch – logisch.

Lan

Jim lässt mich und Amy das Feuer anzünden. Gemeinsam halten wir den Gasbrenner mit ausgestreckten Armen. Das spitze Blau schießt raus, und es dauert gar nicht lang, bis riesige orange Flammen in den Himmel tosen. Sofort wird es heiß, und das Mehl auf unseren Gesichtern trocknet und reißt. Alle essen Suppe und Ofenkartoffeln mit Butter und Käse aus dem Laden und trinken Orangenlimo aus dicken Flaschen. Wir Frith-Kinder und die Dorfkinder rennen rum und spielen im Schlamm, und der eine aus der Schule behauptet, ich sehe aus wie ein Mädchen mit meinen Perlen und allem, und Amy sagt: »Wen interessiert’s?« Mich bestimmt nicht. Und es gibt Würstchen mit Ketchup – den haben wir sonst nie, wegen Zucker oder wegen Geld. Harriet hat ihr Nudeldings gemacht, mit Mayo und Thunfisch und so. Sie und Rani Hodge reichen es rum, während Mama auf einem Holzstamm sitzt und Niah aus ihrer Brust füttert. Die glänzenden Haare hängen ihr vors Gesicht. Niah schläft die ganze Zeit. Sie ist wie eine kleine Kartoffel. Alle sind ganz begeistert von ihr, weil sie so nigelnagelneu und winzig ist. Jim läuft ständig zu ihr und Mama rüber und fragt: »Wie geht’s meinen Mädchen? Wie geht’s meiner Kleinen?«, und küsst sie und alles.

Es macht mir nichts aus, dass er verrückt nach Niah ist. Das bin ich auch. Obwohl sie eigentlich nur eine Kartoffel ist. Bryn und Eden sind einfach meine kleinen Schwestern. Ich erinnere mich nicht an ihre Geburt, deswegen denke ich nie dran, dass sie meine Halbschwestern sind. Aber weil Niah so neu ist, macht sie mir bewusst, dass ich nicht Jims richtiger Sohn bin. Ich meine, das störtmich nicht, bloß habe ich es wegen Niah öfter im Kopf. Ich kuschle mich an Mamas Arm, aber ich glaube, sie merkt es gar nicht.

»Lan«, ruft Harriet, als wäre es wirklich wichtig. »Lan!«

Ich setze mich auf.

»Lan, würdest du dich mit Amy ums Eis kümmern?«

Alle Kinder schreien: »Eis!«

»Könnt ihr es herholen, bevor ich bis zwanzig gezählt habe?« Und ich vergesse Niah und Mama und dass ich nicht Jims richtiger Sohn bin, und ich und Amy sprinten los.

Als alle aufgegessen und fertig gespielt haben und es schon echt spät ist, gehen die meisten Freunde nach Hause, bis nur noch wir übrig sind: die Honeys, die Connells und die Hodges. Und natürlich Finbar. Wir machen zusammen Musik. Das ist der beste Teil. Es ist kalt und dunkel. Aber das Feuer lodert hoch und sengend heiß, und zwischendurch knackt es oder pfeift sogar, wenn Frischholz dabei ist. Finbar kann jedes Instrument auf der Welt. Ich und Amy sitzen mit dem Rücken zum Feuer, und er fragt: »Okay, Kinder, was darf’s sein?«

Ich schaue gern in die erwartungsvollen Gesichter der anderen im Feuerschein. Finbar starrt auf seine Gitarre runter. Er fängt immer ganz schüchtern an, spielt ein paar Noten, als müsste er nachdenken. Er sieht aus wie ein Pirat oder ein Rockstar und manchmal auch wie ein Vampir, aber auf die gute Art. Amys Mama schneidet ihm die Haare, genau wie uns, weil er nicht gerne in die Stadt fährt, obwohl er schon siebenundzwanzig ist. Oder dreiundzwanzig. Erst spielt er das Lied über die Schmuggler und den Brandy und die Ponys. Das ist unser Lieblingslied. Dabei kribbelt unser Rücken immer so schaurig schön vor Angst. Bill Hodge haut auf Finbars Tabla. Er ist erst fünf, kann aber richtig gut trommeln. Alle anderen machen auch Musik, und beim Refrain stimmen wir mit ein, und Finbar spielt noch was und noch was, und wir rutschen näher ans Feuer, weil es eiskalt ist. Die Sterne funkeln. Mamas Bluse ist nass geworden, und ich friere, deswegen gibt Jim mir seine große Jacke. Amy hat sich unter ihrem Umhang zusammengekauert wie eine Fledermaus.

Jim und Finbar spielen das Lied über den Mann, der Feuer und Regen gesehen hat. Ich spüre so was wie gute Traurigkeit in der Brust. »Ja«, sagt Amy, »ich auch«, und wir wiegen uns hin und her und gucken ins Feuer. Rani und Martin Hodge stehen vom Sofa auf und tanzen Walzer im Matsch. Sie sehen aus wie Gespenster oder wie Puppen. Dann spielen Finbar und Jim Take Me Home, Country Roads, was ich und Amy lieben. Wir singen: »Take me home, country roads, take me home, country roads«, so lange, bis uns schwindelig wird und unsere Wangen ganz taub sind.

Als das Lied vorbei ist, geben sich Harriet und Adam einen Liebeskuss auf den Mund, und wir tun alle so, als müssten wir uns übergeben, und Amy stöhnt: »Mamaaa! Papaaa!« Meine Mama liegt mit dem Kopf auf Jims Schoß, und Niahs kleines weißes Kartoffelgesicht ist hinter einer Decke verborgen. Bryn und Eden haben sich bei ihnen zusammengerollt und schlafen schon halb. Meine Familie sieht aus wie ein Welpenknäuel. Zum Glück ist kein Platz mehr für mich frei, ich bin überhaupt nicht müde.

»Mama, erzählst du die Geschichte?«, frage ich.

»Ach, Lan, echt jetzt?«, erwidert sie, aber wir wissen alle, dass sie Lust drauf hat.

»Ja, Gail, erzähl die Geschichte«, sagt Amy. Also fängt Mama an.

Die Geschichte beginnt immer gleich: mit den sieben schlechten Jahren.

»Sieben unglückliche Jahre lang war ich mit Lachlans Vater verheiratet.« Mama ist die Einzige, die mich je Lachlan nennt.

»Der arme Gray Parks … Ich war quasi noch ein Kind.«

Die beiden haben sich an der Uni kennengelernt. Sie war zu jung zum Heiraten, deswegen auch die sieben schlechten Jahre.

»Sieben schreckliche Jahre. Und dann, genau in dem Moment, als ich rausgefunden habe, dass ich schwanger bin, ist mir klar geworden, dass ich im falschen Leben festsitze.«

Amy beugt sich vor und flüstert mir ins Ohr: »Es war nicht ihr richtiges Leben.« So geht die Geschichte weiter.

»Es war nicht mein richtiges Leben«, erzählt Mama.

Sie wollte nicht mehr mit dem langweiligen Gray Parks im langweiligen London wohnen, deswegen ist sie gleich am nächsten Tag abgehauen, mit ein paar Klamotten in einer Tasche und mir in ihrem Bauch.

»Zum Glück warst du in ihrem Bauch«, flüstert Amy, und ich nicke. Darüber haben wir schon öfter geredet. Wir glauben, wenn ich nicht in Mamas Bauch gewesen wäre, hätte sie mich vielleicht im falschen Leben bei Gray Parks gelassen, aber zum Glück war ich in ihrem Bauch, deswegen sind Mama (und ich) zu Harriet und Adam nach Bristol, weil Harriet Mamas beste Freundin aus der Schulzeit ist. Harriet war auch schwanger. Und wirklich froh, Mama zu sehen, genau wie Adam, denn alte Freunde sind die besten.

»Und alles wandte sich zum Guten«, sagt Mama.

»Für immer!«, wispert Amy und lässt die Hände unter dem Umhang erscheinen wie eine Magierin. Dieses Stück mögen wir besonders.

Sobald alles sich zum Guten wendet, klinkt Harriet sich immer ein. Sie löst ihr Zopfgummi, und ihre Locken schnellen zur Seite und plustern sich auf im Feuerschein, als hätte sie goldenes Schaffell am Kopf kleben.

»Adam hatte damals viele Schauspieljobs«, erzählt sie, »deswegen waren Gail und ich oft allein in der Wohnung, und wir wurden runder und runder.«

Als Harriet nicht mehr arbeiten konnte wegen der Schwangerschaft, lagen sie nur noch rum und lasen Zeitung. Alles war richtig deprimierend, zum Beispiel der Treibhauseffekt und Batteriehühner. Und Palästina. Und Hurrikans.

»Die ganze Welt war düster und beängstigend. Aber wir waren einfach schwanger. Und haben es ausgeblendet.«

»Doch dann …«, Adam setzt sich gerade hin und benutzt seine Profi-Gruselgeschichtenstimme, »schaltete sich das Schicksal ein!«

»Sie haben gar nicht gesucht«, sage ich zu Amy.

»Es war reiner Zufall«, sagt Amy zu mir.

»Ich bin über eine Anzeige in der Lokalzeitung gestolpert«, sagt Mama.

Bauernhof in zwei Parzellen zu verkaufen

Traditioneller Nutztierhof. Bauernhaus mit 4 – 5 Zimmern (renovierungsbedürftig). Mehrere moderne und traditionelle Nebengebäude. Großartiges Entwicklungspotenzial. Kuhhaus. Bullenhaus. Wagenhaus. Scheunen. 31 Hektar. Modernisierung erforderlich. Als Ganzes oder in zwei Parzellen zu verkaufen.

Sofort riefen sie Rani und Martin Hodge an. Rani und Martin sind schon seit immer die zweitbesten Freunde unserer Eltern und gehören zur Heimmannschaft. Sie wohnten auch in Bristol, und noch am selben Wochenende schauten sich die fünf den Hof an. Sie spazierten über die Felder und um die Gebäude rum. Die alten Maschinen waren noch da, aber keine Tiere, wegen der Maul- und Klauenseuche.

»Alles war runtergekommen und traurig«, berichtet Harriet. »Aber es war auch wunderschön, und es war Frith.«

Bloß dass es damals noch gar nicht Frith hieß, weil als Letztes die Laceys dort gelebt hatten, deswegen hat jeder einfach Lacey-Hof dazu gesagt, aber der richtige Name war Frith.

»Frith bedeutet Zuflucht auf Altenglisch«, meint Mama.

»Tatsächlich ist es Altnordisch«, verbessert Rani, die fast alles weiß.

»Ist doch egal.« Mama vertut sich nicht gerne.

Also verkauften Harriet und Adam ihre Wohnung und Rani und Martin ihr Haus, und Mama knöpfte Gray Parks so viel Geld ab, wie sie konnte, und die fünf gingen zur Auktion und kauften den Hof.

Und das alles in nur zwei Tagen.

Während der Renovierung lebten sie zusammen im Bauernhaus und in einem Wohnwagen und in einem Zelt, und Mama und Harriet wurden immer schwangerer, und es regnete jeden Tag.

»Erzähl uns von Jim!«, ruft Amy.

»Na schön«, sagt Mama. »Also: Damals im Frühling 1998 kugelte ich zu einem Tischlerworkshop in der Nähe von Ledbury.«

»Eigentlich wolltest du gar nicht hin!«, erinnere ich sie.

»Eigentlich wollte ich gar nicht hin«, wiederholt Mama, »aber zum Glück bin ich trotzdem gegangen – denn ratet mal, wer den Workshop geleitet hat?«

»JIM!«, schreien ich und Amy im Chor.

Mama sagt immer, wenn einem was richtig Gutes über den Weg läuft, muss man es festhalten. Jim ist Mamas richtig Gutes. Meins auch.

»Und ich habe Gail angeschaut«, fährt Jim fort, und wir verstummen, weil er leise spricht und sehr ernst klingt, »ich habe Gail angeschaut und gewusst: Diese Frau ist die Liebe meines Lebens.«

Die Zeitungsanzeige für Frith klebt auf der ersten Seite vom Fotoalbum. Alle Seiten sind aus schwarzem Karton, und die schöne, geschwungene Silberschrift von Rani erklärt, was alles ist.

Es gibt ein Bild von Jim und Adam mit dem neuen Faultank.

Und eins vom Großraum, bevor der überhaupt einen Boden hatte.

Das Allerbeste ist das, auf dem Jim die Seilbrücke baut und die drei Papas sie mit einem Flaschenzug hochhieven.

Dazwischen sind auch haufenweise Bilder von mir und Amy auf den Rücken von Erwachsenen, während sie Wände ausbessern oder Steine sammeln, und ziemlich oft liegen wir einfach im Hintergrund auf dem Teppich oder so, während Frith bewohnbar gemacht wird.

»Ich und Lan waren zuerst hier, und wir sind die Besten, weil wir die Ältesten sind«, erklärt Amy. »Nach mir und Lan kam Josh.« Sie zählt an den Fingern ab.

»Dann haben Mama und Jim Eden gekriegt«, sage ich. »Und Bryn.«

»Und Martin und ich haben Bill gekriegt«, sagt Rani. »Und Lulu.«

Bill und Lulu schlafen schon, deswegen reagieren sie nicht.

Finbar zupft an einer Saite, und der tiefe Ton hört überhaupt nicht mehr auf, bis er die Hand flach auf die Gitarre legt.

»Und dann hat Harriet mich angeschleppt.« Er lächelt sein Lächeln, das gleichzeitig traurig und freundlich wirkt. »Zusammen mit Braunfell. Ein Streuner wie ich.«

»Wir haben dich nicht vergessen, Finbar«, versichert Amy.

Wir können uns nicht mehr dran erinnern, wie Finbar nach Frith gekommen ist, da waren wir noch zu klein. An seinen Hund Braunfell erinnern wir uns auch nicht – der ist schon gestorben.

Die Erwachsenen haben das Bauernhaus und das Kuhhaus durch den Großraum verbunden und das Wagenhaus für die Hodges renoviert. Und Wildschütz und Christabel und Ivan geholt. Und die Hühner.

Und die Ziegen.

Und noch mehr Hühner.

Und noch mehr Ziegen.

Und den Obstgarten wieder in einen Obstgarten verwandelt.

Ich gähne. Amy steckt sich an und gähnt mit.

»Und die Truthühner«, murmelt sie.

Irgendwann zerfasert die Geschichte in immer kleinere und kleinere Erinnerungen. Ein Ende gibt es nicht, weil es die Geschichte ist, wie wir nach Frith gekommen sind. Und wir gehen hier nie, nie wieder weg.

2

Die Überraschung

Amy

Heute müssen wir nicht in die Schule, weil wir uns einen Pritschenanhänger angucken. Wir sitzen hinten im Lada. Er fährt pfeilschnell, und unsere Hintern knallen auf die harten Sitze. Ich drücke den Kopf gegen die Scheibe, damit er nicht so wackelt, und die Hecken peitschen auf den Lada ein, als wollten sie ihn noch mehr antreiben. Das Gras ist gelb, und zwischen den Regenwolken blitzen silberne Sonnenstrahlen hervor. Manche von den vorbeizischenden Hecken sind hoch und wild und haben kleine gefleckte Blätter runterhängen, andere sehen mit ihren zerfledderten weißen Enden aus, als hätten Riesenzähne sie zerfetzt.

Jim sitzt zwischen mir und Lan, Mama fährt, und Papa neben ihr schwafelt drüber, wie viel Heizöl und Futter wir für den Winter brauchen. Den Pritschenanhänger haben sie in der Lokalzeitung entdeckt. Wir hatten noch nie einen richtigen, deswegen dürfen ich und Lan heute auch schwänzen. Nur Gail ist nicht dabei, wegen Niah.

Das Haus vom Pritschenanhängermann steht ganz oben auf einem Hügel. Wir halten davor und drängen aus dem Auto. Der Mann kommt raus und mit ihm zwei Hunde, wie riesige, flauschige Braunbären, die auf uns zustürmen und uns beinahe umwerfen. Ich und Lan verstecken uns hinter Jim, und Papa tut, als müsste er noch was aus dem Auto holen. Papa hat Angst vor fremden Hunden. Und vor Krankheiten. Und vorm Verschwinden. Manchmal sagt er: »O mein Gott, Harriet, ich verschwinde«, und Mama muss ihn beruhigen: »Alles ist gut, Adam, dir geht’s gut.«

»Aus!«, befiehlt der Anhängermann den Hunden und zerrt an ihren Halsbändern. Er ist riesengroß, genau wie sein Haus, und hat eingesunkene Augen mit Flecken drum rum.

»Die tun nichts«, sagt Jim, der überhaupt keine Angst hat. Die Hunde springen ihn nicht mal an. Er ist wie ein Gott im Zeichentrickfilm, der die Hände ausstreckt und das Meer und die wilden Tiere besänftigt.

Drinnen setzt der Anhängermann Teewasser auf und brummt, dass seine Kinder ja in der Schule sind, und Papa erklärt, ich und Lan hätten frei, weil unsere Lehrerinnen und Lehrer sich heute gemeinsam ein Fort bilden, was gar nicht stimmt, wir schwänzen ständig. Papa kann richtig gut lügen, weil er Schauspieler ist. Pupsegal, was er behauptet, die Leute glauben ihm.

Durchs Fenster sieht man zusammengepferchte braun-weiße Kuhhintern in einem Stall. Die Erwachsenen trinken Tee und quasseln gefühlt eine Million Jahre über Antibiotika, bevor wir endlich wieder rausgehen. Der Schlamm auf dem Hof ist wie Kackasuppe und stinkt so krass, dass uns die Augen tränen. Zu Hause ist Jim der ruhigste Erwachsene, aber wenn wir unterwegs sind, übernimmt er quasi das ganze Reden, weil er als Einziger auf dem Land aufgewachsen ist und die anderen sich wie Betrüger vorkommen. Bis auf Papa, der glaubt, dass er überall reinpasst, obwohl er in Wahrheit immer auffällt, weil er so gut aussieht und so laut ist. Der Pritschenanhänger ist gigantisch und wirkt nigelnagelneu. Während die Erwachsenen überprüfen, ob er nicht kaputt ist, klettern ich und Lan auf eine rostige Maschine, die einem Tausendfüßler ähnelt, lassen uns kopfüber von den Stangen baumeln und gucken zu. Das ist ungefähr eine Minute lang interessant, aber die Erwachsenen reden und reden, also springen wir wieder runter in den Schmatzeschlamm und gehen auf Erkundungstour. Die beiden Riesenhunde dackeln uns nach, und ich sage: »Dreh dich nicht um, Lan, tu so, als wär alles normal«, weil Hunde merken, wenn man Angst hat.

Vor uns taucht ein Drahtzaun auf mit ein paar Hühnern auf der anderen Seite. Unsere sind viel hübscher. Die hier sehen alle gleich aus. Aber hinter den Hühnern ist ein Pferd. Ich bleibe wie angewurzelt stehen.

Es ist braun und hat eine seidige schwarze Mähne und einen Flauschebauch. »So ein Pferd nennt man Kastanienbrauner«, erkläre ich Lan. Lan wünscht sich auch ein Pferd, aber nicht so wie ich. Nicht mit Leib und Seele. Das Tier steht ganz still, seine schwarze Mähne und der lange schwarze Schweif wehen im Wind, und die großen Augen beobachten jede von unseren Bewegungen. Ich renne zum Hühnerzaun und klettere drüber, und die Hühner stieben auseinander auf ihren Staksebeinen. Einer von den Hunden will uns mit einem lauten, satten WUFF aufhalten, aber wir hören nicht auf ihn. Über den Pferdezaun können wir nicht klettern, weil der aus Stacheldraht ist. Ich strecke dem Pferd die Hand hin, und das Pferd reckt mir die Schnauze entgegen. Die Stacheln verschwinden im Fell an seinem Hals. Sein Atem schnaubt gegen meine kalte Hand. Ich schaue dem Tier in die Augen und flüstere: »Lan … es ist so süß«, aber eigentlich meine ich was ganz anderes. Wunderschön oder vielleicht wichtig oder geheimnisvoll. »Wenn es ein Männchen ist, nennt man es Wallach«, sage ich. Bei Ziegen können ich und Lan so was erkennen, aber Pferde hatten wir noch nie. Ich glaube, es ist ein Männchen. »Ein Weibchen heißt Stute, und wenn sie noch klein sind, heißen sie Fohlen oder Füllen. Die Männchen heißen Hengstfohlen, die Weibchen Stutfohlen« – ich kann gar nicht mehr aufhören zu reden. Aber da schreit Mama nach uns.

»Hooo-heee …«

Ihr typischer Ruf, wie ein Zug. Das erste Mal ignorieren wir immer. Ich will nicht weg von hier. Schon schreit sie noch mal: »Hooo-heee … La-han, Amy!«

Wir warten so lange, wie es geht, dann rennen wir wieder zwischen den hässlichen Hühnern durch und steigen über den Zaun, während die Hunde uns schief angucken.

Der Pritschenanhänger wirkt viel zu groß und zu schick für den Lada, auch wenn er nicht mehr ganz neu ist. Jim gibt dem Anhängermann Geld aus dem Bündel in seiner Hosentasche. Sie schütteln sich die Hände, und ich zerre Mama zu mir runter, um ihr von dem Pferd zu erzählen. Sie wirft mir bloß einen Blick zu, als hätte sie Mitleid mit mir. »Können wir wiederkommen?«, frage ich. »Sch«, macht sie. Sie ist so was von nervig.

Papa verkündet: »Okay, Kinder, einsteigen. Wir fahren.«

Und einen Minimoment lang vergesse ich das Pferd, weil wir eigentlich nur mitgekommen sind, damit wir auf dem Pritschenanhänger nach Hause fahren können.

»Dürfen-wir-auf-den-Anhänger-bitte-bitte-bitte?«

Laut Mama fallen wir runter und sterben wahrscheinlich, aber Papa sagt: »Ach, wenn sie runterfallen, schreien sie laut, oder, Kinder?«

Jim findet es auch okay, also gibt Mama nach.

»Das ist keine gute Idee«, meint der knochenäugige Anhängermann, aber wir sitzen schon drauf, also Pech für ihn.

Jim winkt ihm durchs Fenster zu, als wir losfahren. Er kann dieses coole Erwachsenenwinken, ohne tatsächlich zu winken. Das üben ich und Lan auch immer, aber es wird nie so cool wie bei ihm.

Der Anhängermann ruft noch: »Vorsicht!«

Und Jim ruft zurück: »Jup!«, während der Lada uns durchs Tor zieht.

Der Feldweg ist ziemlich steil, und Jim rast total. Ich und Lan kauern auf allen vieren und fallen jedes Mal kilometertief, wenn der Anhänger in ein Loch rumpelt, und hauen uns kreischend die Knie an. Mama beugt sich aus dem Fenster, ihr Zopfgummi fliegt weg, und ihre Haare bauschen sich auf wie bei einem Löwenzahn. Sie schreit: »Festhalten!«, aber ich und Lan lachen so heftig, dass wir nicht antworten können. Plötzlich kommt die Sonne raus, superhell wie blitzendes Silber, und der Wind pikst wie Stacheln. Am Ende vom Hügel will Jim, dass wir zurück in den Lada steigen, aber wir rühren uns nicht vom Fleck, also denken die Erwachsenen vernünftig drüber nach und merken, dass die Straße nicht mal ansatzweise so holprig ist wie der Feldweg und damit wahrscheinlich sogar sicherer, deswegen dürfen wir auf dem Anhänger bleiben. Mama gibt mir ihren Mantel, aber der Glückspilz ist Lan, weil er Jims Jacke kriegt.

Zu Hause müssen sie uns vom Anhänger pulen wie Pflaster, weil wir festgefroren sind. Den ganzen Weg zum Haus laufen wir komisch und spielen Ötzi aus dem Eis. Papa kommt mit uns rein, und ich und Lan wickeln uns warme Geschirrtücher vom AGA um die Hände.

Mama geht zu den Ziegen. Die Ziegen sind ihr Bereich, so wie die Hühner Gails Bereich sind und Finbar sich ums Gemüse kümmert, weil ihm alles mit Gesicht zu sehr ans Herz wächst. Mama ruft: »Verdammt noch mal, Adam!«, weil Papa so faul ist, aber er tut, als würde er sie nicht hören, und verzieht sich nach oben.

»Mama sollte mit Jim verheiratet sein statt mit Papa«, sage ich.

»Mhm«, stimmt Lan mir zu, weil wir beide wissen, dass Mama und Jim die beiden besten Erwachsenen sind und Gail und Papa nicht.

»Dann wären wir Geschwister.«

»Wie Zwillinge.«

Als uns wieder warm ist, schlüpfen wir hinten raus. Mama schüttelt den Eimer über dem Elektrozaun und ruft: »Hooo-heee, Zicklein-Zicklein-Zicklein«, und die Ziegen flitzen mit flappenden Ohren auf sie zu. Der Hängebauch an Hazels knochiger Hüfte wackelt. Sie kriegt bald ihr Junges. »Mein weiser, alter Liebling«, trällert Mama. Die jungen Ziegen kraxeln übereinander. Ich und Lan können uns noch dran erinnern, wie sie geboren wurden, das war richtig cool. Bloß dass eine gestorben ist. Aber das haben wir zum Glück nicht gesehen, weil wir schon geschlafen haben. Eigentlich mag Mama alle von Hazels Kindern, sogar Satan, obwohl der so ein Frechdachs ist. »Bitte sehr, meine Schönheiten«, gurrt sie.

Als sie mit dem leeren Eimer zurück über den Zaun steigt, sind ihre Wangen rosa von der Kälte und vom Bücken. Ihre Locken sind zurückgebunden, aber man sieht die Kräusel trotzdem. Ihr Gesicht ist weich und rund wie bei einem Engel, nur die Nase ist groß und knochig und kriegt manchmal eine andere Farbe. Wenn sie glücklich ist, glänzt sie golden, aber wenn sie wütend oder traurig ist, wird sie rot und unheimlich und ganz spitz zwischen den Haaren, die wild zur Seite stehen wie die Strahlen der Sonne auf Gails Sternkarte. Am wütendsten war Mama das eine Mal, als wir Ziegenkötel ins Bett von meinem kleinen Bruder Josh gepackt haben. Noch viel wütender als auf Papa, wenn er sie mal wieder nervt, weil er schlimmer ist als noch ein Kind. Am meisten aufgeregt haben sie dabei gar nicht die Ziegenkötel, sondern dass es um Josh ging. Mein kleiner Bruder war schon immer lieb und sanft, die Art von Kind, die man piesacken kann. Hätten wir die Ziegenkötel bei Lans Schwester Eden ins Bett gepackt oder bei den Hodge-Kindern, wäre Mama nicht mal halb so sauer geworden.

Ich und Lan liegen bäuchlings auf dem Boden im Großraum neben dem Regal beim Fernseher und blättern die Tierbücher durch. »Wir haben Hunderte Felder«, sage ich, »auf einem davon kann unser Pferd stehen.« Auf Frith gibt es nicht besonders viele Bücher. Die Selbstversorgerbibel, das Lieblingsbuch der Erwachsenen. Kochen nach den Jahreszeiten. Und Die besten Tipps für Kleinbauern. Lan guckt sich gerade die Bilder in Die sieben Phasen der Ziegenschwangerschaft an.

Wenn wir alle zusammen essen, wird es richtig laut in Lans Küche, und die Kleinen wuseln überall rum. Wir feiern den neuen Pritschenanhänger, deswegen sind die Hodges aus dem Wagenhaus rübergekommen, und sogar Finbar ist da. Manchmal fühlt Finbar sich, als würde er keine Luft mehr kriegen, und hält nicht das ganze Essen lang durch, deswegen sitzt er immer in der Nähe der Hintertür.

Em ist auch da, die vergessen wir ständig. Sie ist eine von den Vorher-Freundinnen. Weil sie bei uns wohnt, sitzt sie neben mir. Sie ist ziemlich klein für eine Erwachsene und redet nicht viel, deswegen denken wir oft gar nicht an sie, bis sie was sagt oder wir gegen ihr Schlafsofa mitten im Großraum laufen. Und sie ist immer in eine Million Strickjacken eingewickelt, weil sie aus London kommt.

Mama hat Shepherd’s Pie gebacken und aus unserer Küche drüben im Kuhhaus mitgebracht. Papa kann auch gut kochen, aber er veranstaltet immer ein Riesentheater. Wenn er Spaghetti macht, tut er so, als wäre er Jamie Oliver, schnalzt mit Geschirrtüchern und singt auf Italienisch. Mama stöhnt dann: »Himmel, Adam«, aber eigentlich findet sie es toll. Jim kann nur Käsetoast, aber er wäscht oft ab, wenn die anderen Erwachsenen kochen. Jim war beim Militär, bevor er Anwalt geworden ist, und danach Schreiner, und das ist laut ihm der Grund, warum er so gut aufräumen kann und Konflikte jeder Art hasst. Um einen Konflikt zu vermeiden, würde er alles tun – meistens draußen rumlaufen, aber manchmal auch nicht antworten oder lachen, was Gail nur noch mehr aufregt.

Ich und Lan schlendern, damit wir reden können, mit wem wir wollen, und essen zwischendurch ein paar Bissen von unseren Tellern. Es ist nicht so, als könnten wir nicht am Tisch sitzen, wir sind besser als die meisten Kleinen. Bill Hodge ist der Allerschlechteste. Er hat eine superlaute Stimme, und gerade rennt er um den Tisch rum wie ein Verrückter und brüllt. Rani schimpft nicht mal mit ihm, das macht sie nie, sie kneift nur die Augen zu und murmelt: »Bill, Bill, Bill«, und Martin kümmert sich auch nicht, er hängt nur über seinem Teller wie eine große Wolke. Bills Schwester Lulu ist so dämlich, dass sie einfach über alles lacht, was Bill anstellt, außer er tut ihr weh, dann kreischt sie wie am Spieß. Er ist ein total nerviges Kind. Das sind sie beide.

Josh sitzt bei Mama und umklammert beim Essen konzentriert seine Gabel. »Halt die Klappe, Bill«, sage ich. Da fängt Bill an, alle mit einem langen Löffel auf den Rücken zu hauen. Mama trifft er richtig hart – sie macht: »Autsch!« –, und plötzlich streckt Josh aus heiterem Himmel das Bein aus, sodass Bill drüberstolpert. Dafür legt er nicht mal die Gabel weg. Bill knallt voll mit dem Gesicht voraus auf den Steinboden. Alle drehen durch, dabei hat er gar keinen Zahn verloren oder so was, eigentlich geht’s ihm prima. Er schreit sich die Seele aus dem Leib und streckt uns die knallroten Hände hin. Ich und Lan fangen an zu lachen, und ich spucke versehentlich meine Kartoffel aus, und die Erwachsenen wollen uns ein schlechtes Gewissen einreden, aber das klappt nicht. Dann kriegt Josh sein Fett weg, weil er Bill ein Bein gestellt hat, aber ich finde ja, Leute mit Löffeln zu hauen, ist einfach falsch. Rani hätte Bill aufhalten sollen, aber das macht sie nie. Ihre indische Amma hat ihr wohl mit der Suppenkelle auf die Beine geschlagen, und Martins Papa war ein weißer Saufbold aus Basingstoke, der seinen Sohn verdroschen hat, deswegen meckern die beiden nicht mal mit Bill. Oder mit Lulu. Nie. Bill heult immer noch und verteilt Schnodder überall, und Josh heult jetzt auch, weil Mama ihn wegen der Sache mit Bill weg von sich gepflanzt hat.

Er tut mir richtig leid, deswegen umarme ich ihn und flüstere ihm ins Ohr: »Für mich bist du ein Held, Josh, und Bill Hodge ist ein Pisser.« Josh lutscht am Daumen, aber seine Mundwinkel heben sich.

»Vielleicht wird es Zeit fürs Bett?«, fragt Em-von-vorher-die-zu-Besuch-ist. Wir haben sie schon wieder vergessen.

»Eindeutig«, meint Rani. »Irgendwann reicht’s. Zurück ins Wagenhaus, alle miteinander.«

Die Erwachsenen schnappen sich die Kleinen, und ich und Lan protestieren nicht mal, auch wenn wir die Ältesten sind. Müde lasse ich mich von Papa die Treppe raufziehen, die echt steil ist, mit Wänden auf beiden Seiten und einem kratzigen Teppich auf den Stufen. Josh trägt er auf dem Rücken. Meine Beine tun übel weh vom Pritschenanhänger, aber auf die gute Art. Ich starre auf die Stufen unter meinen Füßen und denke an den Kastanienbraunen. Ich erinnere mich an sein Gesicht. An seine Augen, die tief in meine schauen, und seinen Atem an meiner Hand.

»Papa …« Ich habe Angst zu fragen. Sie sagen nie Ja, zu nichts. »Papa?«

»Ja, Süße?«

»Krieg ich ein Pferd?«

Wir sind fast oben.

»Bitte, bitte?«

»Klar«, sagt Papa. Einfach: Klar.

Die Stufen unter mir kippen weg. Meine Beine funktionieren nicht mehr, als hätten sie plötzlich keine Knochen drin.

»Echt?«

»Irgendwann mal.«

Ich blase die Luft aus. Einen Moment lang dachte ich, er meint es ernst. Ob er wohl weiß, wie mies ich mich jetzt fühle? Wie aufgeregt ich war? In dieser winzigen Sekunde, als er »klar« gesagt hat?

»Versprochen.«

Er beugt sich zu mir, um mir einen Kuss auf den Kopf zu drücken,