11,99 €

Mehr erfahren.

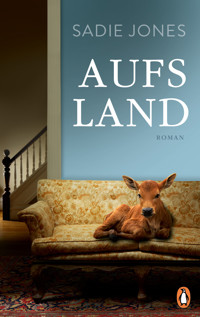

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wenn Familiengeheimnisse tödlich sind

Dan und Bea, frisch verheiratet, leben zufrieden in einem bescheidenen Apartment in London. Bis Dan erfährt, dass sein Schwiegervater einer der reichsten Männer der Stadt ist. Doch warum weigert sich seine Frau nur so hartnäckig, etwas Geld ihrer Familie anzunehmen? Als dann überraschend Beas Bruder Alex stirbt, bricht das Schweigen auf − und niemand der Beteiligten kann der Wahrheit mit ihren furchtbaren Konsequenzen entfliehen …

»Die britische Autorin Sadie Jones hat das Kunststück fertiggebracht, einen hervorragenden Unterhaltungsroman zu schreiben, der zugleich eine kluge Reflexion über die Macht des Geldes ist.« DER SPIEGEL, Claudia Voigt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 616

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Familiengeheimnisse können tödlich sein

Dan ahnt nicht, wie millionenschwer Beas Familie ist. Das junge Paar lebt bescheiden in einem kleinen Apartment in London. Um der Enge zu entfliehen, nehmen sich die beiden eine Auszeit. Ihre Reise durch Europa führt sie zuerst zu Beas Bruder nach Burgund. Gerade bei Alex angekommen, kündigen sich die Eltern Adamson zu einem Überraschungsbesuch an. Plötzlich wird Dan klar, dass er ein ganz anderes Leben führen könnte – warum nur distanziert sich Bea so sehr von ihrer Familie und deren Reichtum? Als ein Mord geschieht, bricht das jahrelange Schweigen auf, und weder Bea noch Dan können der Wahrheit mit ihren furchtbaren Konsequenzen entfliehen

Mit feinem Gespür erzählt Sadie Jones davon, wie schwer es ist, den Verlockungen des Geldes zu widerstehen – soghaft und atemberaubend spannend.

Sadie Jones, 1967 in London geboren, arbeitete als Drehbuchautorin, unter anderem für die BBC. 2005 verfilmte John Irvin ihr Drehbuch »The Fine Art of Love« mit Jacqueline Bisset in der Hauptrolle. Ihr preisgekröntes Debüt »Der Außenseiter« (2008) wurde im deutschsprachigen Raum ein großer Erfolg. »Die Skrupellosen« ist ihr fünfter Roman, der Kritiker wie Leser begeisterte.

»Sadie Jones hat eine ungemein elegante Art des Erzählens, die Fans zu Vergleichen mit Hemingway und Ian McEwan hinreißen ließ. Übertrieben oder nicht: Sadie Jones hat Stil.« Bayerischer Rundfunk

»Ein überaus spannender, großartig erzählter Roman über die Macht des Geldes!« The Guardian

»Ein dunkler Thriller über die zersetzende Kraft des Geldes, die Gier und den Missbrauch in einer superreichen Londoner Familie.« The Observer

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook

SADIE

JONES

DIE

SKRUPELLOSEN

ROMAN

Aus dem Englischen

von Wibke Kuhn

Die Originalausgabe erschien 2019

unter dem Titel The Snakes bei Chatto & Windus,

einem Imprint von Penguin Random House UK, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © der Originalausgabe Sadie Jones 2019

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Uta Rupprecht

Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln

Umschlagabbildung: © Dmitriy Bilous/Trevillion Images

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-24589-4V003

www.penguin-verlag.de

Für R. A. H.

Alle Sünden sind Versuche,

eine Leere auszufüllen.

SIMONE WEIL

1. TEIL

1

In der Nacht, als sie beschlossen, London zu verlassen, hatte Bea einen Traum. Träume sind wie Stummfilme – da werden Waffen abgefeuert, ohne dass man Schüsse hört, und Menschen reden ohne Stimme. Dieser Traum hingegen war ohrenbetäubend. Bea wachte von dem Lärm auf, in atemlosem Schock und Entsetzen.

Sie glaubte nicht, dass sie den Traum gehabt hatte, weil sie beschlossen hatten, wegzufahren, sondern wegen des Vorfalls mit der italienischen Ledertasche und dem Mädchen mit dem Messer.

Die Reisetasche war aus dunkelrotem Leder und sah zu edel aus für ihre Umgebung. Bea war stehen geblieben, als sie sie entdeckt hatte, im Fenster eines Secondhand-Ladens auf der Holloway Road. Sie lag unter den Falten eines langen Nylonrocks an einer kopflosen Schaufensterpuppe, der mit einem rosa Pullover kombiniert worden war. Es sollte retro aussehen, wirkte aber einfach nur altbacken. Die rote Ledertasche hingegen war glamourös. Sie sah aus, als hätte George Clooney sie vergessen, unterwegs zu einem kleinen Flughafen, um sich mit Julia Roberts zu treffen. Bea erkannte die gute Qualität, konnte aber nirgendwo einen Preis entdecken. Im Schaufenster lagen auch noch Perlen aus falschem Bernstein, High Heels und, an einer weiteren Schaufensterpuppe, ein überdimensioniertes Abendkleid. Bea hielt sich die Hand über die Augen und näherte ihr Gesicht der Scheibe. Dan würde die Reisetasche wahnsinnig gut gefallen. Sie war stylish und cool. Bea ging zur Ladentür und drückte dagegen, sie bewegte sich zwar, ließ sich aber nicht öffnen. Innen lagen stapelweise gespendete Sachen, und zwischen der Gummidichtung und dem Boden hatte sich eine Jeans verklemmt. Als Bea durchs Fenster schaute, konnte sie eine Frau und ein Mädchen im Laden sehen, die miteinander redeten. Die Frau stand hinter dem Tresen, das Mädchen hatte eine Hand auf einen Kinderwagen gelegt. Es sah aus, als würden sie streiten. Bea drückte fester gegen die Tür und schob den Kopf durch den Spalt.

»Entschuldigung«, sagte sie.

Keine von beiden drehte sich um.

»Entschuldigung«, wiederholte Bea. »Hallo.«

»Verpiss dich«, sagte das Mädchen, das sich immer noch nicht umdrehte.

Bea konnte sie nicht besonders gut erkennen. Die Luft roch stickig, und von hinten kam der Straßenlärm.

»Schon gut!«, rief die Frau hinterm Tresen, doch sie klang verängstigt.

Bea schaute zu den Passanten auf dem Gehweg, die vorübereilten, ohne etwas zu bemerken, dann stemmte sie die Schulter gegen die Tür und drückte kräftig dagegen, bis sie sich durch den Spalt in den Laden quetschen konnte. Die Tür fiel hinter ihr zu.

»Verpiss dich«, sagte das Mädchen und drehte sich zu Bea um. Sie hatte ein Messer in der Hand.

Es war kein Messer, das für einen Kampf gedacht war, eher ein Küchenmesser, und sie hielt es auch nicht vor sich, sondern umklammerte es nur. Hinter ihr riss die Frau die Augen auf wie zu einem stummen Hilferuf.

»Was willst du denn?«, fragte das Mädchen.

»Ist alles in Ordnung?«, fragte Bea.

Das Mädchen war groß, hatte lange Beine in einer Skinny Jeans und Turnschuhe, die für ihren Körper zu groß aussahen.

»Was willst du hier? Geh weg!«, sagte sie. Bea fand, dass sie high wirkte. Sie war hektisch und konfus.

Die Frau hinter dem Tresen ging langsam rückwärts und verschwand lautlos in einer dunklen Türöffnung. Bea lächelte das Mädchen an, um ihre Aufmerksamkeit zu halten. Sie hatte geweint. Ihr Make-up war verschmiert, ihre Haut sehr weiß. Sie sah nicht so aus, als ob sie wüsste, dass sie ein Messer in der Hand hatte.

»Ich wollte nur fragen, wie viel die Tasche im Schaufenster kostet«, sagte Bea. »Diese rote.«

Das Mädchen war verwirrt, ihre Augen zuckten hin und her. Sie wischte sich übers Gesicht und schob sich das Haar hinters Ohr.

»Entschuldigung«, sagte Bea, »du arbeitest gar nicht hier, oder?«

»Ich musste raus«, sagte das Mädchen. »Verurteilst du mich deswegen? Du kennst mich doch nicht mal.«

»Kannst du das nicht weglegen?«, bat Bea. »Das macht einem echt Angst. Würde es dir was ausmachen, es vielleicht einfach in die Tasche zu stecken?«

Das Mädchen schaute auf das Messer in ihrer Hand. Sie stach damit in die Luft und lachte. »Tut mir leid«, sagte sie. »Das ist nicht komisch.«

Ohne den Kinderwagen loszulassen, ging sie in die Hocke und schob das Küchenmesser in ihre offene Handtasche, in der bereits ein ziemliches Durcheinander herrschte. Bea sah die Füße des Babys aus dem Wagen herausschauen, konnte den Rest des Körpers aber nicht erkennen. Bestimmt hatte die Angestellte inzwischen schon die Polizei angerufen, dachte sie, und ging auf das Mädchen zu.

»Ich hab gerade Mittagspause«, sagte sie, »und bin bloß zufällig hier vorbeigekommen. Meinst du, du kommst alleine klar?«

»Was?«, fragte das Mädchen.

»Kommst du klar?«

»Wie heißt du?«, fragte das Mädchen.

»Bea«, sagte Bea. »Und du?«

»Emma«, sagte das Mädchen. »Und das ist Thomas.« Sie deutete mit einem Nicken auf das Baby.

Bea beugte sich vor, um in den Kinderwagen zu schauen. Der Junge war sehr jung und sehr klein. Er schlief. Die Hände hatte er neben dem Kopf zu Fäusten geballt, seine winzigen Finger sahen aus wie frisch gepalte Erbsen. Dann hörten sie Sirenen. Emma erstarrte und sah hinaus. Blaues Licht blinkte auf den Wänden, als die Polizeiautos am Straßenrand hielten. Zwei Autos und ein Van. Türen gingen auf, und Polizisten sprangen raus, ein ganzer Trupp in dunklen, schweren Sachen. Sie zogen Mützen und Jacken über und sprachen in ihre Funkgeräte.

»Mist, Mist, Mist, Mist, Mist«, sagte Emma und wich zurück an den Tresen, griff nach der Tasche und dem Kinderwagen und zog beides an sich.

»Das tut mir wirklich leid«, sagte Bea. »Es wird bestimmt alles gut.«

Ein Polizist drückte die Tür auf, ein anderer spähte durch die Scheibe herein.

»Es tut mir leid«, wiederholte Bea. Emma kauerte sich mit ihrem Kinderwagen rücklings gegen den Verkaufstresen.

Bea ging auf den Polizisten zu, der auf der Schwelle stand, streckte die geöffneten Hände vor und sagte: »Ich glaube, eine Dame hat Sie angerufen, oder?«

»Man hat uns etwas von einer Waffe mitgeteilt«, sagte er, schaute an ihr vorbei und auf Emma.

»Es ist schon gut, sie ist nicht … gefährlich«, sagte Bea voller Überzeugung. Plötzlich bekam sie Angst. »Sie ist nur völlig aufgelöst …«

Doch auf einmal standen sechs Polizisten und eine Polizistin im Laden. Blitzschnell hatten sie Emma eingekreist. Sie fragten sie, wo das Messer sei, befahlen ihr, sich nicht zu rühren, und forderten sie noch einmal auf, das Messer herauszugeben. Sie versuchten, Emma von ihrem Baby zu trennen, aber sie wollte den Kinderwagen nicht loslassen. Derart umzingelt, geriet sie in Panik und schien vor Beas Augen auseinanderzufallen, sich in ein Objekt zu verwandeln. Bea wich langsam zurück zur Wand, ihr war ganz schlecht, weil sie sich so mies vorkam, sie hatte richtige Schuldgefühle. Wenige Minuten später trat ein Polizist zu ihr, notierte ihren Namen und fragte sie, was passiert sei, und dann kam die Frau, die den Laden führte, aus ihrem Versteck irgendwo in den hinteren Räumen und machte ebenfalls ihre Angaben. Da begann sich das umzingelte Mädchen zu wehren.

»Du Arschloch, du Wichser«, sagte sie, als Polizisten sie an den Armen packten. Sie lösten ihre Hände mit Gewalt vom Kinderwagen. Eine Polizistin beugte sich vor, um hineinzuschauen.

»Wie heißt er denn?«, fragte sie.

»Gehen Sie weg von dem Kind«, weinte Emma.

»Ich glaube wirklich nicht, dass sie etwas Böses vorhatte«, sagte Bea zu den Polizisten, doch niemand hörte auf sie.

Zu dritt brachten sie Emma hinaus auf die Straße, sie mussten sie regelrecht hinausschleifen.

»Machen Sie sich keinen Kopf, wir kennen sie«, sagte einer der Polizisten lächelnd zu Bea. »Die ist immer hier in der Gegend unterwegs.«

»Kann ich nicht irgendwas für sie tun?«, fragte Bea. »Ich bin Psychotherapeutin, ich arbeite in einer Praxis gleich hier in der Straße.«

Normalerweise hätte sie so etwas nicht gesagt, es wäre ihr vorgekommen wie Wichtigtuerei, aber ihre eigene demonstrative Menschlichkeit und ihre Einmischung waren ihr irgendwie unangenehm. Sie wollte ihm signalisieren, dass sie nicht bloß eine sentimentale Passantin war. Noch während sie sich das dachte, wusste sie, dass sie genau das war.

Die Polizisten blieben noch ein paar Minuten, sie nahmen das Baby aus dem Kinderwagen und setzten es in ein Auto. Sie kämpften mit dem Kinderwagen, der sich einfach nicht zusammenklappen lassen wollte, und hatten auch Mühe, Emma in den Van zu bugsieren, wobei sie dem beginnenden Menschenauflauf demonstrierten, dass sie es nicht genossen, ein Mädchen zu überwältigen. Es war so leicht, sie waren einfach so viel stärker. Die sachliche Art, mit der sie sie behandelten, sah brutaler aus, als wenn sie wirklich wütend gewesen wären. Sie knallten die Tür hinter ihr zu, dann fuhren der Van und die zwei Autos davon, die Leute auf dem Gehsteig verliefen sich, und das Leben auf der Straße ging normal weiter. Nichts verriet mehr, dass das alles gerade stattgefunden hatte – bis auf Bea, die ihnen nachschaute, bis sie verschwunden waren. Niemand ließ sich leichter entfernen als ein verstörtes Mädchen. Die Frau, die im Laden arbeitete, kam heraus und stellte sich neben sie.

»Ich kann gar nicht glauben, wie schnell die hier waren«, sagte sie.

»Nur wegen dem Messer«, sagte Bea.

»Sie waren toll«, sagte die Frau.«

»Ach nein.«

»Möchten Sie eine Tasse Tee? Ich bin Veena.«

Sie gingen hinein.

»Diese blöden Spenden«, sagte Veena, als sie über die Tüten hinwegstieg. »Das ist das Schlimmste an diesem Job.« Sie kickte die Sachen weg. »Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, was uns die Leute für einen Müll hinstellen. Tütenweise schmutzige Sachen, als wären wir eine Wäscherei.«

Sie standen nebeneinander in der stickigen Luft des schattigen Ladens und schwiegen, immer noch unter dem Eindruck des Vorfalls.

»Soll ich Ihnen kurz helfen?«, bot Bea an. »Ich hab noch zwanzig Minuten und arbeite gleich hier in der Straße.«

Veena und sie tranken Tee und sortierten Kleidung, bis Bea gehen musste.

»Gott sei Dank sind Sie reingekommen«, sagte Veena.

»Eigentlich interessiert mich diese Reisetasche im Schaufenster«, sagte Bea.

»Die rote? Das ist italienisches Leder. Ich geb sie Ihnen zum halben Preis.«

Sogar der halbe Preis war eigentlich noch mehr, als sie sich leisten konnte, aber Bea kaufte sie, um Veena aufzumuntern und weil sie wusste, dass Dan sie umwerfend schön finden würde.

Am Nachmittag fand das obligatorische Qualitätssicherungsmeeting mit den Mitarbeitern der Praxis statt. Es war immer dasselbe: Wir können wegen dem und dem nicht belangt werden, weil wir das und das gemacht haben. Habt ihr den Brief vom Gesundheitsamt gesehen? Die Richtlinien des Gesundheitsministeriums? Bea versuchte, nicht daran zu denken, wo Emma jetzt gerade war und was mit ihrem Baby passierte. Sie versuchte, nicht an die kleinen, wehrlosen Hände zu denken. Nach der Besprechung wartete sie in ihrem Zimmer auf die Patienten um halb drei, ein Paar mit seinem halbwüchsigen Sohn. Der Sohn warf Bea verzweifelte Blicke zu, während sein Vater redete. Die Mutter tat, als würde sie zuhören, aber ihre Hände zuckten immer wieder zu ihrem Handy, wie bei einem Revolverhelden, der nach seiner Waffe greifen will. Um Viertel nach vier kam Jill, deren Mann an Krebs gestorben war, und um halb sechs Lily, die an Magersucht litt und deren familiäre Probleme sich nichtig ausnahmen angesichts ihres leisen, aber unüberwindlichen Zorns. Ab halb sieben übertrug Bea ihre Notizen, und ab sieben war sie allein. Ihre Kollegen gingen nach Hause zu ihren Katzen und Hunden und Kindern.

»Dafür kriegst du auch keinen Orden«, sagten sie.

»Ach Gott, du meinst es immer viel zu gut mit der Menschheit.«

Ein Persönlichkeitstest hatte Bea einmal erklärt, sie solle sich nicht immer so aufopfern. Spielen Sie nicht ständig den Fußabstreifer, hatte es geheißen. Die Annahme, dass man seiner Persönlichkeit durch Geben eher schadete als sie zu bereichern, war Bea extrem modern vorgekommen. Für sie war Geben kein Opfer. Und sie war kein Fußabstreifer, sie war Psychotherapeutin. Bevor sie ging, legte sie sich noch einen Zettel für den nächsten Morgen auf den Schreibtisch – Wegen Lilys psych. Bericht nachhaken. Keine Qualitätssicherungsmeetings mehr –, schaltete das Licht aus und schloss das Büro ab. Sie ging die Stufen aus dem Souterrain nach oben. Über ihr schwang die makellose Plakatwand an dem Gerüst leicht im Wind. 200 Luxusapartments. Dachterrasse. Pool. Fitnessraum. Pförtner rund um die Uhr. 36 Ladenlokale. 4200 qm. Die kalte Luft schlug ihr ins Gesicht, und als sie ihren Bus sah, rannte sie los. In eine Pfütze steigen. Gegen die Tür hämmern. Sich beim Fahrer bedanken, über einen Rucksack stolpern, durchs Fenster die vielen Menschen betrachten und überlegen, was für Leben und Gedanken sich hinter diesen Gesichtern verbergen. Schön festhalten. Während sie eingekeilt im überfüllten Bus steht, versickern ihre Gedanken wie eine Welle, die vom Strand abläuft. Luft zwischen den Sandkörnchen, in ihrem Kopf wird es ganz still, die Geräusche verebben. Frieden. Eine Stimme, ein Husten, der Bus hält, fährt weiter. Ihre Haltestelle. Leute strömen nach rechts, sie will nach links. Jemand stößt ihr gegen die Schulter – ein Fremder, kein Dieb. Über den Bordstein. Über die Straße, am Haus. Tasche. Schlüssel. Haustür. Rein. Und die Treppen rauf.

Sie roch das würzige Essen, das in der Erdgeschosswohnung gekocht wurde. Sie war nicht einkaufen gewesen. Ihre Schuhe waren nass. Sie würde sie auf die Heizung stellen. Sie kam zu ihrer Wohnungstür, schräg gegenüber vom Treppenabsatz, daneben das Fahrrad des Nachbarn, tropfnass, der war wohl auch erst heimgekommen. Zu Hause. Sie trat ein, und da war Dan.

Er trug Jeans und ein T-Shirt voller Farbkleckse. Überall Farbe. Grün und Blau, wo er die Hände oder einen Pinsel abgewischt hatte, und rote Spritzer auf der weißen Baumwolle, wie von Jackson Pollock. Sie konnte nicht erkennen, ob die Farbe nass oder trocken war.

»Hast du gemalt?«, fragte sie erfreut und versteckte sein Geschenk hinter dem Rücken.

»Nein.« Er schien sich über ihre Frage zu ärgern. »Ich habe nicht gemalt, ich war in der Arbeit. Ich wollte nur einfach raus aus diesem Anzug. Ich kann doch nicht nach Hause kommen und losmalen, nach allem, was ich den ganzen Tag so mache.«

»Oh. Okay«, sagte sie. »Wie war’s denn?«

»Mein Tag? Derselbe Scheiß wie immer. Und deiner?«

»Meiner war … interessant«, sagte Bea. Sie erzählte von dem Mädchen im Oxfam-Laden und von ihren Patienten. »Ich habe übrigens ein Geschenk für dich.«

Sie gab ihm die italienische Lederreisetasche.

»O nein«, sagte er. »Tut mir leid, dass ich eben so war, Baby.«

»Schon gut.«

»Warum entschuldige ich mich immer?«

»Brauchst du doch nicht. Ist doch nur eine Reisetasche.«

»Ja«, er lachte, »eine Reisetasche. Nur, dass wir nie verreisen.«

»Könnten wir doch mal machen.«

»Ich liebe dich«, sagte er. »Du bist so schön.«

»Ach nein«, sagte Bea.

Bea und Dan hatten sich an einem warmen Juniabend 2016 im Bussey Building in Peckham kennengelernt. Sie war mit ihren Mädels auf dem Weg in einen Club und ging im Gedränge die Betontreppe hoch, als sie durch offen stehende Metalltüren in eine der Galerien sah, wo kleine Grüppchen linkisch herumstanden. Ihr kam es gemein vor, einfach daran vorbeizulaufen wie an einem Marktstand.

»Schauen wir doch kurz rein«, sagte sie zu ihren Freundinnen.

Sie sah Dan, sobald sie hineingingen. Sie versuchte, ihn nicht anzustarren. Es war so abgeschmackt, den bestaussehenden Mann im Raum ins Visier zu nehmen, aber sie konnte nicht anders: Er war bemerkenswert. Er hatte die Hände in den Taschen und blickte zu Boden, er stellte sich nicht zur Schau, wie schöne Menschen das gerne mal machen. Er wirkte angespannt, und sie überlegte, was wohl der Grund war.

Bea hatte recht. Dan war angespannt gewesen, nervöser als bei seiner Abschlussausstellung vor ein paar Wochen. An diesem Abend zeigten Absolventen der Kunstakademie eine Auswahl ihrer Arbeiten zum Thema »Vater«. Sein Bild hing an einer öffentlichen Wand – nicht irgendeiner Wand, sondern hier. Er war gleich um die Ecke des Bussey-Gebäudes aufgewachsen, es war der erste Ort außer der Tate Gallery gewesen, wo er Kunst sah, und hier hatte er sie zum ersten Mal als möglichen Lebensentwurf in Betracht gezogen. Nicht für irgendwelche anderen Leute, sondern für ihn selbst, und nicht als persönliche Katharsis, sondern als potenzielle Zukunft. Er hatte auch gerade angefangen, mit seiner Tutorin zu schlafen, und jetzt war ihr Ehemann mit dem Kind zur Party gekommen. Sie hatte Dan nicht mal erzählt, dass sie verheiratet war. Als er nun zwischen ihr und den anderen Studenten stand, die alle jünger waren als er und absolut überzeugt von ihrem Talent, konnte er einfach nur auf den Boden starren. Unangenehm helle Neonröhren hingen von der hohen Decke, und seine Arbeit glänzte auf dem Rigips, zweieinhalb Meter hoch und ebenso aggressiv wie verletzlich, und wartete auf das Urteil der Betrachter. Er sah, wie die fünf jungen Frauen mit verschränkten Armen vor seinem Bild stehen blieben. Trotz seiner Nervosität, aber zum Teil auch, um vom Ehemann seiner Tutorin wegzukommen, ging er zu ihnen hinüber.

Das Gemälde war eine Fusion aus abstrakten und gegenständlichen Bildern von Frauen – Frauen in Streifen und Schichten aus Körpern, Haar und Gesichtern. Bea sah, wie er sie beobachtete.

»Hey«, sagte er.

»Ist das deins?«, fragte sie.

»Ja.«

»Da ist ja gar kein Vater drauf«, sagte sie. »Geht es bei der Ausstellung nicht um Väter?«

»Doch«, sagte Dan.

Sie hätte gern gesagt: Frauen kannst du gut, du magst Körper, ich finde es schön, aber so etwas hätte sie niemals geäußert.

»Es ist gut«, sagte sie ohne große Überzeugung.

»Ich weiß nicht«, sagte er und schaute das Bild ausdruckslos an.

»Kunst ist nicht mein Fachgebiet, aber es gefällt mir wirklich«, sagte Bea.

»Ich hab so lange daran gearbeitet, dass ich es gar nicht mehr richtig sehe«, sagte Dan. »Es ist nicht so, wie ich es eigentlich wollte.«

»Ist es doch nie«, sagte sie lächelnd.

»Wahrscheinlich nicht«, sagte Dan, und dann schwiegen sie beide. Im nächsten Moment verwickelte ihn jemand anders in ein Gespräch, aber als sie und ihre Freundinnen ein paar Minuten später gingen, spürte er den leeren Raum hinter sich, und als er sich umdrehte, kam ihm das Treppenhaus besonders leer vor, weil sie weg war. Später, oben auf dem Dach, trank er ein Bier und beobachtete sie und wartete darauf, dass sie einmal allein dastand. Sie stach heraus, aber er wusste nicht, warum. Ihre Präsenz faszinierte ihn. Die Freundinnen waren besser angezogen als sie, eine von ihnen sah sogar ungewöhnlich gut aus, aber nur Bea stach heraus – in Jeans und Stiefeln, nicht mollig, aber definitiv nicht dünn –, da war nichts, was erklärt hätte, warum sie für ihn so besonders aussah, außer vielleicht, dass ihre Haare so hell waren. Aber er stand eigentlich gar nicht so auf Blondinen. Als er sie dann kennengelernt hatte und auf den Abend zurückblickte, meinte er, dass es ihr Charakter gewesen war, ihr Herz, was er gesehen hatte, und irgendwie hatte er gewusst, dass er es bei ihr versuchen sollte. An dem Abend legte ein DJ auf, die Bar leuchtete rosa und grün, und man konnte über die ganze City blicken, kleine, ferne Lichter tanzten in der warmen Luft. Dan fing sie ab, als sie von der Toilette zurückkam.

»Hallo.« Er sprach sie von der Seite an, um sie nicht zu erschrecken. »Na, wie war dein Abend so?«

»Gut, danke«, sagte Bea. Sie hoffte, dass er nicht annahm, sie wäre hier, um Bilder zu kaufen.

Sie unterhielten sich. Sie bemühte sich, besonders unverblümt zu reden, damit er ja nicht merkte, wie attraktiv sie ihn fand, aber er wusste es trotzdem. Es war offensichtlich. Er gab ihr einen Drink aus und löcherte sie mit Fragen. Sie erzählte ihm, dass sie sich gerade der Praxis für Psychotherapie und psychologische Beratung in Stamford Hill angeschlossen habe, und er erzählte ihr, dass er gerade als Immobilienmakler anfange. Als er das sagte, wandte sie den Blick ab.

»Mein Vater ist auch in der Immobilienbranche«, sagte sie.

»Ich bin nicht in der Immobilienbranche«, sagte Dan. »Das ist nur mein Brotjob.«

Sie sagte nichts, aber ihre Offenheit war verschwunden.

»Man muss ja irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen«, meinte er.

»Ja«, sagte Bea. »Klar.«

Sie unterhielten sich noch ein bisschen, und er spendierte ihr noch einen Drink, und dann spendierte sie ihm einen. Er erzählte ihr, dass er als Künstler keine Zukunft habe, weil er Konzeptkunst für Mist hielt und abstrakte Malerei für langweilig, und dass die Leute sie sowieso nur kauften, weil sie so gut zu den Möbeln passte. Sie meinte, er solle den Markt doch einfach vergessen und machen, was er gut fand. Er erzählte von Basquiat und Clemente und erklärte, sein Beitrag zum Thema »Vater« sei eben davon geprägt, dass er ohne Vater aufgewachsen war. Er fragte nach ihrem.

»Er ist sehr dominant«, sagte Bea.

Dan meinte, dass er so was überhaupt nicht ausstehen könne. »Meine Mum ist der Boss«, sagte er. Und lächelte.

Sechs Monate später wohnten sie zusammen. Nach weiteren sechs Monaten machte er ihr einen Antrag – ganz altmodisch, mit Rose und Ring. Sie heirateten achtzehn Monate nach ihrer ersten Begegnung, und ein Jahr später kauften sie sich eine Wohnung. Das Eigenkapital bestand aus Beas Ersparnissen und dem Geld, dass Dans Vater ihm aus Schuldgefühl zum fünfundzwanzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Fünfundzwanzigtausend Pfund. Tausend für jedes Jahr, das er ihn nicht gesehen hatte. Sie nannten es die »Ehebrecher-Kohle«. Einmal fragte Dan Bea, ob sie sich jemals etwas von ihren Eltern geliehen habe. Er wusste, dass sie wohlhabend waren.

»Nein«, sagte sie. »Nie.«

Ihre Wohnung war eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit brandneuer IKEA-Küche im ersten Stock eines Mietshauses.

»Die ist ja toll! Wir haben vielleicht ein Glück!«, rief sie, als sie einzogen. Wie ein Flipperball rannte sie hin und her, um die Fenster zu berühren – vorne, hinten, vorne –, während Dan in der Zimmermitte stand und lachte.

Er wechselte den Job, ging von Foxtons Peckham zu Foundations of Holloway. Das war ihre Idee gewesen. So war er zwar immer noch Immobilienmakler, aber es hatte einen moralischen Anstrich. Bei Foundations nahmen sie nur ein Prozent Provision, unabhängig vom Wert der Immobilie. Aber ganz egal, wie ethisch es nun war oder nicht – Dan hasste alles daran: von der Kaffeemaschine bis zum Pendlerzug, vom Anzug bis zum Gestank des Verkehrs, bis hin zu fast jedem Menschen, mit dem er zu tun hatte. Ein Scheißimmobilienmakler. Ethisch. Er verkaufte einfach bloß Häuser, oder, was häufiger vorkam, zwei Zimmer über einem Zeitschriftenladen oder einen Keller mit Nutzungsänderung. Das alles machte ihm nicht so viel aus, wenn er mal Käufer hatte, die man als »traditionell« bezeichnete, aber die waren in London eher Mangelware. Oft wurde an Investoren in Übersee verkauft oder als Kapitalanlage, um die Wohnung anschließend zu vermieten, oder an Immobilienspekulanten, die sowieso alles abreißen und neu bauen wollten. Manchmal machte Dan, wenn er den Vertrag geschlossen hatte, die Tür hinter sich zu und stellte sich vor, wie nun die Lichter ausblieben und monatelang kein Mensch mehr kam. Keiner, der kurz vor die Tür trat, um die Milch von der Treppe zu nehmen, keine Kinder. Ein London, das aus reihenweise Filmkulissen bestand. Häuser zu verkaufen war sowieso schon beschissen genug, aber noch beschissener war es, sie an Leute zu verkaufen, die gar kein Zuhause brauchten.

An schlechten Tagen vermisste er sie. Dann saß er im Zug, sehnte sich danach, zu Hause zu sein, starrte auf sein Spiegelbild in der Scheibe und auf die geisterhaften Doppelgänger seiner Mitpassagiere, ihre möglichen Ichs, und dachte an all die Dinge, die er sich wünschte und vielleicht nie bekommen würde. Erfüllung. Erfolg. Geld. Geld – manchmal hatte man das Gefühl, dass in London alles nur aus Geld bestand. Autos waren aus Bündeln von Geld gemacht und Kleidung aus zerfledderten Sweatshop-Scheinen. Für Bea war es okay, sie liebte ihre Arbeit, und es machte ihr nichts aus, dass sie nicht genug Geld dafür bekam, doch Dan hatte Jahre gebraucht, um den Mut aufzubringen, tatsächlich Kunst zu studieren, und jetzt wusste er nicht, wie er den Faden wieder aufnehmen sollte. Die Mappe mit seinen Arbeiten verstaubte unter dem Bett. Abends lag er da, hatte Bea im Arm und spürte die Mappe unter sich, unsichtbar und vorwurfsvoll. Er stellte sich vor, wie ihre staubigen Finger nach ihm griffen und ihn an sein Versagen erinnerten. Sein Leben glitt ihm durch die Hände, Tage, die er nie zurückbekommen würde.

Der Abend, an dem Bea mit der italienischen Ledertasche nach Hause kam, war einer von den schlechten Tagen gewesen, aber nicht wegen des ganzen Mists, der damit verbunden war, Häuser zu verkaufen, sondern wegen des noch schlimmeren Mists, der damit verbunden war, keine zu verkaufen. Den ganzen Tag im Büro zu sitzen und das Gefühl zu haben, von innen zu verfaulen. An diesem Abend hatte er Pasta gekocht, während sie duschte und sich umzog, und dann saßen sie beim Essen zusammen und schauten die Reisetasche an, die sie eigentlich gar nicht hatte kaufen wollen.

»Ich mach mir solche Sorgen um Emma«, sagte Bea.

»Wen?«

»Das Mädchen heute. In dem Laden.«

»Du kannst dir nicht um jeden Menschen Sorgen machen. Was ist mit dir?«

»Mir geht’s gut.«

Sie aßen ihre Teller leer und machten das Licht aus und nahmen die Ledertasche mit ins Schlafzimmer. Sie liebten sich, während die Tasche neben ihnen stand, und dann griff Dan danach, um sie hochzuheben und anzuschauen.

»Das ist echte Qualität«, sagte er.

»Das will ich aber auch hoffen.«

»Hat sie viel gekostet?«

»Nein, so schlimm war es nicht.«

»Vielleicht ist es ja ein Zeichen«, meinte Dan.

»Ich hab sie nur gekauft, damit es Veena besser geht.«

»Wer ist Veena?«

»Die Frau in dem Laden.«

»Okay, aber ich glaube trotzdem, es ist ein Zeichen.«

Sie blieben lange auf und redeten. Er versuchte, ihr zu sagen, wie sehr er seinen Job hasste, ohne so zu klingen, als würde er bloß jammern. Sie wollte es ihm gleichtun und gab zu, dass sie auch gestresst war und es ihr Angst machte, so viel Verantwortung für andere Menschen zu tragen. Aber dann fiel ihr wieder ein, wie viel Befriedigung sie aus ihrer Arbeit schöpfte, und es kam ihr vor, als würde sie nur so tun, als stünde auch sie unter Druck. Ihre eigenen Probleme kamen ihr immer so unwichtig vor, wenn sie an die von anderen Menschen dachte. Das sagte sie nicht, weil sie ihm den Mut nicht rauben wollte. Er zieht keine Befriedigung aus seiner Arbeit, die nur an seinem Leben zehrt, er zahlt und bekommt nichts dafür zurück. Alles schien zusammenzuhängen – sein Schmerz und der Schmerz der anderen, die Gier der Masse und diese ganzen unglücklichen Menschen. Wenn sie irgendwie ausbrechen könnten, einfach von hier weggehen, würde ihm vielleicht ein Neuanfang gelingen.

»Wir könnten verreisen. Nur zwei, drei Monate«, sagte sie.

»Wegfahren?«, fragte er. »Wegfahren?«

Er schaltete das Licht an, und es leuchtete direkt auf die rote Ledertasche, ließ sie hell glänzen. Sie hatte das ausgesprochen, ohne groß zu überlegen, aber als sie in sein Gesicht blickte, wurde ihr klar, dass sie jetzt nicht mehr zurückkonnte. Ihre Worte hatten ein Bedürfnis in ihm formuliert. Sein Bedürfnis, nicht ihres – wenn sie jetzt einen Rückzieher machte, würde sie ihm etwas wegnehmen. Und sie wusste, dass sie das nicht konnte.

Bea hatte ein kleines Tattoo, eine Flamme im Nacken unter ihrem Haar. Das hatte sie sich zu ihrem achtzehnten Geburtstag in Prag machen lassen, ein Symbol für Dantes Beatrice. Die Flamme sollte eine Quelle der Inspiration und der Orientierung sein, aber sie fand, dass es aussah wie das Logo von British Gas. Dan liebte es. Für ihn war es ein Zeichen, dass das Schicksal sie füreinander bestimmt hatte und sie das Licht war, das ihm den Weg leuchtete. Ab und zu hob er ihr Haar hoch und küsste die Flamme. So auch jetzt.

»Ich würde dir überallhin folgen«, sagte er. Er konnte jederzeit behaupten, es sei ihre Idee gewesen. »Lass uns fahren.«

Es war nicht so radikal, wie es sich anfühlte. Er musste bei seiner Firma kündigen, aber sie konnte sich im Psychotherapie-Zentrum Stamford Hill einfach drei Monate unbezahlten Urlaub nehmen. Er musste sich dann eben etwas Neues suchen. Sie konnten einen Kurzzeitmieter für ihre Wohnung suchen und »Das Polster« anbrechen. Das Polster waren die 4370 Pfund, die sie auf einem Sparbuch hatten. Wenn mal das Geld knapp wurde, erinnerten sie sich gegenseitig daran. Wir haben ja immer noch Das Polster. Manchmal war es Das Scheißpolster. Das winzige Polster. Das schrumpfende Polster.

»Das wird super, Baby«, sagte Dan. »Wir können auf Das Polster zurückgreifen, und wenn wir zurückkommen, wird alles, was in unserem Leben jetzt gut ist, immer noch da sein. Willst du wirklich fahren?«

»Ja.«

»Ehrlich?«

»Ja«, sagte sie.

Sie freute sich darauf. Sie freute sich wirklich. Sie dachte an die Arbeit und wie mühsam es war, sich immer dessen bewusst zu bleiben, dass sie sich zwar anstrengen musste, den Leuten zu helfen, aber nie in die Falle gehen durfte, zu glauben, sie könnte sie retten. Sie hatte versucht, Emma zu helfen. Sie hatte versagt. Sie klammerte sich an das Gerüst ihres Lebens, aber sie war machtlos. Vielleicht wäre es ja gut, einfach mal loszulassen. Sie redete sich ein, dass es sein musste. Dan schlief neben ihr. Und dann malte sie sich ihre Reise aus und schickte sich in den Gedanken. Wenig später schlief sie auch ein. Sie schlief eine Weile tief und fest, aber später, als die Nacht am dunkelsten war, hatte sie den Traum. Es kam fast nichts anderes darin vor als Lärm und Grauen, nur sie und Dan auf einer weißen Straße und die Kakofonie der Schreie, es hörte sich an wie die Hölle selbst. Sie wurde davon wach und starrte zitternd in die Dunkelheit, während der Lärm verebbte. Dankbar lag sie in der Stille, aber die weiße Straße stand ihr immer noch vor Augen; nur die Angst glitt davon und verschwand in den Zimmerecken. Und sie dachte, wie seltsam es war, so einen Albtraum zu haben, wo sie doch solche Pläne schmiedeten und sie so glücklich war.

2

Die Tankstelle auf der A26, wenn man aus Richtung Calais kam, war sonnig und zivilisiert. Es war ein milder Tag. Sie saßen draußen und tranken Kaffee. Eine Woche vor der Reise hatten sie in London einen Peugeot mit Linkssteuerung erstanden. Er hatte hundertzehntausend Kilometer auf dem Tacho und manuelle Schaltung. Das Auto war größtenteils blau, nur die Motorhaube war mattschwarz, aus Gründen, die der Verkäufer nicht verriet.

»Der sieht scheiße aus«, hatte Bea Dan zugeflüstert.

»Der ist auch scheiße, aber er kostet nur neunhundert Pfund.«

Sie hatten London verlassen an dem Morgen, bevor ihre Mieterin einziehen sollte, eine Studentin aus Korea. Ihre Miete würde die Kreditrate abdecken und noch ein bisschen was obendrauf, und für den Rest hatten sie ja Das Polster. Sie hatten sich vorgestellt, dass ihr Peugeot sich in Frankreich zu Hause fühlen würde, aber die anderen Autos sahen alle so schick und groß aus, sie kamen sich vor wie Landstreicher.

Bea kaufte im Tankstellenshop eine Landkarte, breitete sie auf dem Tisch aus und fuhr mit einer Erdnuss ihre Route nach. Die A26 bis Dijon, wo ihr Bruder Alex ein Hotel führte, dann südlich bis Lyon und dabei immer schön beten, dass der Peugeot die Alpen überlebte, und dann nach Mailand. Mailand, Parma, Bologna – die Erdnuss eierte auf Rom zu.

»Ich kauf dir ein Spielzeugauto«, sagte Dan. »Drinnen im Shop hatten sie welche.«

»Schlimmer als unser Auto kann es auch nicht sein.«

»Stimmt.«

»Wenn es liegen bleibt, können wir mit Bus und Zug weiterfahren.«

»Mit dem Bus?«

»Stell dir doch bloß vor, wie viele Leute wir kennenlernen würden.«

»Ja«, sagte er. »Ich kann es mir lebhaft vorstellen.«

Sie tranken ihren Kaffee aus und fuhren wieder los. Beim Fahren war es zu laut für eine Unterhaltung. Bea breitete die Landkarte vor sich aus, glich sie mit dem Navi ab, träumte vor sich hin. Lastwagen überholten sie, und Dan umklammerte das Lenkrad wegen der Luftwirbel. Ein seitlicher Wind fegte Regen und Dreck über die Straße. Dann veränderten sich Landschaft und Wetter.

Sie machten Halt, nun fuhr Bea und fädelte sich in den Verkehr ein. Mittlerweile war es heiß im Auto, deswegen machten sie die Fenster einen Spaltbreit auf. Bea wollte die Klimaanlage nicht anschalten, es hätte ihr Schuldgefühle bereitet.

»Ja, Süße, jedes Mal, wenn jemand die Klimaanlage benutzt, stirbt ein Eisbär«, sagte Dan schwitzend.

Sie war niemand, der seinen Abfall einfach auf die Straße warf. Aus Liebe duldete er die ganzen Taschen und Schachteln mit Verpackungsmaterial, die in der Wohnung herumstanden, und machte sich darüber lustig, wenn sie auf der Seite der Städtischen Müllabfuhr lang und breit recherchierte, welcher Müll wann abgeholt wurde und wo die Wertstoffhöfe waren. O Mann, sagte er dann immer, die lassen das doch sowieso in China einschmelzen, und dann schicken sie es wieder zurück. Und sie antwortete: Ich weiß, aber anders geht es im Moment eben nicht. Wir müssen uns Mühe geben.

Der Wind blies und pfiff, und die heiße Sonne buk das schwarze Plastik des Armaturenbretts.

»Nur noch zwei Stunden«, sagte Bea.

»Gott liebt die Optimisten, sagt meine Mutter immer.«

Bea hatte Dans Mutter kennengelernt, lange bevor er ihre Eltern traf. Jean hatte vor ihrem Besuch aufgeräumt und geputzt und neue Schoner auf die Sessel- und Sofalehnen gelegt, und es gab frisch gebackenes Bananenbrot, warm und gebuttert. Dan hatte Beas Eltern nur einmal getroffen, in einem Café in der Marylebone High Street, kurz nach ihrer Verlobung.

»Wenn wir heiraten, lässt es sich wohl nicht umgehen, dass du sie kennenlernst, aber das muss auf neutralem Terrain passieren«, erklärte Bea. »Ich fahre nicht in die Holford Road.«

Dan fand, dass das Treffen ganz gut gelaufen war, war aber froh, dass er nichts weiter mit ihnen zu tun haben musste. Ihre dünne kleine Mutter hatte fast kein Wort gesagt und gelangweilt geschaut, und es war nicht zu übersehen, dass ihr Vater nicht begeistert davon war, wenn seine Tochter einen erfolglosen Immobilienmakler »gemischtrassiger« Herkunft heiratete. Er fand Griff nicht so offen rassistisch, wie er erwartet hatte, aber er schien gewisse praktische Vorurteile zu hegen, die Dan für typisch britisch hielt: Wenn man reich war, war eine andere Hautfarbe ein Accessoire, bei Armen drückte sie den Marktwert. In den Augen seines zukünftigen Schwiegervaters hätte Dans Marktwert gar nicht niedriger sein können. Nachdem sie alle ihren Tee getrunken hatten, schnappten Griff und Liv Adamson sich ihre Designersonnenbrillen und fuhren wieder nach Hause. Seitdem hatten sie die beiden nicht mehr gesehen. Zur Hochzeit hatten sie nur Freunde eingeladen – keinen von Beas Familie, bis auf ihren Bruder Alex, der jedoch nicht kam. Was Dan so von Alex hörte, fand er nicht besonders sympathisch, er schien ein Nichtsnutz zu sein, der Beas unablässige Bemühungen und ihre Großzügigkeit mit Gleichgültigkeit vergalt. Einmal hatte sie nach einem Treffen mit ihm geweint. In Dans Augen war jeder Mensch, der Bea zum Weinen brachte, ein Arschloch, denn es brauchte schon einiges, um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Doch Bea behauptete beharrlich, dass sie ihren Bruder liebte. Und sie könne unmöglich nach Frankreich fahren, ohne ihn zu besuchen.

»Er hat uns schon so oft eingeladen«, sagte sie. »Und das Hotel liegt sowieso auf dem Weg.«

Aus ihrem kleinen Bluetooth-Lautsprecher tönte Musik, und die Bäume flitzten im Takt vorbei. Eine Familienkutsche überholte sie, die Kinder drückten sich ans Rückfenster und starrten sie an. Sie erhaschten einen Blick auf die Mutter, die gerade ein Baby wickelte – Feuchttücher und Hände und winzige, in die Luft gereckte Füßchen – und dabei ihren Mann anschnauzte.

Alex war sieben Jahre älter als Bea. Das letzte Mal hatte sie ihn im Priory gesehen, der Entzugsklinik, in die er sich selbst eingewiesen hatte. Er war drei Monate dringeblieben. Alex hatte in seinen Mails nicht erwähnt, wessen Idee es gewesen war, ein Hotel in Burgund zu kaufen, seine oder die von ihrem Vater oder Liv, aber sie war bizarr. Weder er noch ihre Eltern verstanden etwas von Gastronomie, und Alex war erst sechs Monate clean, als er die Leitung des Hotels übernahm. Dan und sie hatten das Hotel Paligny gegoogelt, doch unter dem schicken Logo stand nur, dass die Webseite gerade im Aufbau war.

»Glaubst du, dass es in Alex’ Hotel eine Großküche gibt«, fragte sie, »so eine wie in Shining?«

»Keine Ahnung«, sagte Dan, der gerade die Playlist auf seinem Smartphone durchging.

Sie hatte seine Launen allmählich satt. Seit sie in Frankreich waren, benahm er sich so, er war mürrisch wegen ihres Aufenthalts bei Alex. Zähl einfach die Male zusammen, die wir schon bei deiner Mutter waren, sagte sie, und so lange bleiben wir bei meinem Bruder. Sie versuchte, es zu ignorieren, aber das fühlte sich alles nicht romantisch an, nicht wie der Aufbruch zu einem Abenteuer.

Kurz nach Dijon fuhren sie von der Autobahn ab und wieder durch eine Mautstation. Dan setzte sich ans Steuer. Braune Schilder mit der Aufschrift Ville historique klärten sie darüber auf, dass es hier irgendwo schön war, aber es war trotzdem bloß eine Schnellstraße. Alex hatte ihnen eine Wegbeschreibung geschickt, aber die war anders als die Route, die das Navi vorschlug.

»Beaune«, sagte Bea, als sie an den Schildern vorbeischossen. Sie hatte die Karte auf den Knien. »Nein, tut mir leid – Dole, nein, Le Creusot. Scheiße. Autun. Auf jeden Fall Autun.«

Nach einer längeren Fahrt auf der Schnellstraße sahen sie einen Wegweiser nach Autun und Beaune und bogen ab. Auf einmal waren sie zwischen Weinbergen. Die Hügel waren in Streifen eingeteilt, wie Millimeterpapier. Dan verlangsamte die Fahrt auf ruhigere achtzig Stundenkilometer, und Bea schaute aus dem Fenster.

»Jetzt ist es nicht mehr weit«, sagte sie. »Das ist ja hübsch hier.«

»Es ist nicht Mailand«, sagte Dan. »Und es ist auch nicht Rom.«

»Nur ein paar Tage, dann haben wir es hinter uns.«

Sie näherten sich einer Ortschaft.

»Da kommt ein Schild«, sagte Bea. »Fahr mal langsamer …«

»Tu ich doch!«

»Arnay-sur-Ouche, drei Kilometer.« Sie schaute auf ihre Wegbeschreibung.

Sie fuhren an Häusern mit verputzten Fassaden vorbei, die mit ihren Fensterläden und rot bepflanzten Blumenkästen vage an Tirol erinnerten. Weinberge wichen Weiden, Wälder versperrten den Ausblick, und dazwischen sah man steile Hügel und blanke Felsen.

»Was sagt das Navi?«, fragte Dan.

»Das geht nicht immer. Fahr einfach weiter.«

Sie schickte Alex eine Nachricht, dass sie fast da waren, aber die Nachricht wurde grün, und sie wusste nicht, ob er sie bekommen hatte. Sie konnten einen Kirchturm sehen.

»Da wären wir«, sagte sie. »Arnay-sur-Ouche.«

Sie folgten dem Einbahnstraßensystem und landeten auf einem asymmetrischen Platz.

»Café de la Place«, sagte Bea, als sie hinausspähte.

Das Café lag auf der Sonnenseite des Platzes, und an einem Stock über der Tür hing eine französische Flagge. Drinnen erkannte sie undeutlich zwei Kellner, aber sonst niemanden.

»Links, hier nach links«, sagte sie.

»Richtung Clémency?«

»Ja. Dann sind es nur noch sechs Kilometer bis Paligny, hat Alex gesagt.«

»Wie viele Meilen sind das?«

Sie ignorierte ihn. Schmale Felder zogen sich einen Hügel hinauf bis zu den Bäumen auf der Kuppe, und als sie um eine Kurve bogen, öffnete sich dahinter plötzlich eine weite Landschaft, die sanft hügelig in die Ferne verlief. Die Erhebungen bildeten eine einzige Fläche aus Blau und Grün. Bea hatte das Gefühl, sich im Zentrum eines riesigen Landes zu befinden und verschwenderisch viel Platz um sich zu haben.

»Wunderschön«, sagte sie. Ihr ging das Herz auf.

»Ja«, sagte Dan. »In genau die Richtung fahren wir weiter, wenn wir das alles hinter uns haben. Das ist der Süden.«

Sie entfernten sich von der offenen Landschaft und fuhren hinunter in flacheres Gebiet, wo sich ein gepflegter Weinberg an den nächsten reihte. Sie kamen an einem Bauernhof mit Hühnern vorbei. An einem gesichtslosen Straßenabschnitt sahen sie schließlich das Ortsschild von Paligny. Ihre Unterhaltung erstarb. Das Dorf war sehr klein, ohne Kirche und ohne eine Spur von einem Hotel. Sie fuhren an ein paar Bungalows vorbei und an einem Mietshaus wie in Paris, das mit Brettern vernagelt war. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie das Dorf hinter sich, und Dan stieg aufs Gas.

»Halt an!«, sagte Bea plötzlich. »Halt mal hier an.«

Überrascht fuhr Dan an den Straßenrand und holperte über einen Grasstreifen.

»Was ist denn los?«

»Ich wollte einfach anhalten.«

Sie stiegen beide aus und ließen die Türen offen. Der Motor verströmte Hitze und den Geruch von heißem Öl. Es war ein komisches Gefühl, nach stundenlangem Motorlärm einfach nur dazustehen, mit dem Rücken zur Straße. Eine weitläufige Weide fiel zu einem Flüsschen hin ab. Große, fransig aussehende Bäume standen am Wasser, cremefarbene Kühe grasten auf der Wiese.

»Siehst du das?«, sagte Bea.

Sie standen da und schauten.

»Ja. Hast schon recht«, gab Dan zu. »Es ist wirklich schön.«

Sie schauten zu, wie die Kühe am gegenüberliegenden Ufer entlangtrotteten. An der breitesten Stelle des Flusses befand sich eine kleine Insel, auf der Bäume wuchsen, eine Mutterkuh mit einem Kalb graste im Schatten. Die Sonnenstrahlen fielen im genau richtigen Winkel aufs Wasser, sodass der Himmel und die weißen Wolken wie auf einem Spiegel schwammen. Das Licht wanderte durchs Tal, nur der Geruch nach Gras und Vogelgezwitscher und sonst nichts, außer dem schwachen Ticken des warmen Automotors hinter ihnen.

»Das ist schön«, sagte Dan. »Es sieht aus wie ein Gemälde. Dabei haben sie uns im College immer erzählt, dass die Landschaftsmalerei idealisiert ist.«

Eine der Kühe muhte. Andere antworteten wie ferne Fagotte. Sie mussten beide lächeln bei dem Klang. Er ergriff ihre Hand und küsste sie.

»Jetzt geht’s mir wieder besser«, sagte er. »Entschuldige.«

»Schon gut. Es ist ja auch nicht dein Bruder.«

»Komisch irgendwie – in Frankreich zu sein.«

»Findest du?« Sie fand, Frankreich war noch ganz nahe an zu Hause.

»Ich weiß, es ist blöd.«

»Nein, gar nicht.«

»Damals in Berlin war ich halt mit Freunden.«

»Jetzt bist du doch auch mit einer Freundin hier.«

»Ach, ich bin wohl einfach zu sehr Stadtkind. Und ich sprech kein Französisch.«

»Aber ich. Es wird schon alles gut gehen. Und nervös bin ich ja auch.«

Er fragte nicht, weshalb. Die Sonne schien nicht mehr auf das Feld, und der Fluss war nicht mehr blau, sondern von undefinierbarer Farbe. Die grasenden Kühe hoben sich weiß davor ab.

»Komm«, sagte Dan.

Sie gingen zurück zum Auto. Gerade als er wieder auf die schmale Straße bog, kam ein Traktor um die Ecke geschossen. Dan bremste. Der Traktor raste vorbei, laut und hellblau. Staubwolken stiegen auf. Dan hatte den Motor abgewürgt.

»Hab vergessen zu schauen«, sagte er. »Falsche Straßenseite.«

»Der war aber auch viel zu schnell.«

Sie waren mittlerweile fast bei Alex’ Hotel. Die Straße ging immer weiter und weiter, und da sie ihnen unbekannt war, fühlte sie sich länger an, als sie war.

Endlich sahen sie ein schmiedeeisernes Tor mit zwei Flügeln und ein schickes, handgemaltes Schild: Hotel Paligny.

»Hier rein«, sagte Bea.

Dan bog ab und fuhr die kurze Auffahrt hoch zu einem mittelgroßen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das halb unter Weinranken verschwand.

»Sieht ja schön aus«, meinte er beeindruckt. »Und dein Dad hat ihm das … einfach so gekauft?«

»Keine Ahnung«, sagte Bea.

»Das muss ja gutes Geld abwerfen.«

»Meinst du?«

Es war kein einziges anderes Auto zu sehen. Sie stiegen aus dem Peugeot. Dan ging die Stufen zur geschlossenen Tür hoch und spähte durch die Scheibe.

»Da, die Klingel.« Bea zeigte darauf.

Die Klingel war halb verborgen unter Blättern, genau wie die Plakette des Britischen Automobilklubs: 2 Sterne. Dan drückte auf den Knopf, und sie hörten es drinnen klingeln, aber nichts geschah.

»Wo steckt er denn?«, fragte er. Wieder klingelte er, etwas nachdrücklicher jetzt, und klopfte. »Scheiße. Was machen wir denn jetzt?«

Sie schauten auf ihre Handys. Sie hatten Empfang, aber keine Nachrichten.

»Er muss gerade irgendwo unterwegs sein«, meinte Bea.

»Unterwegs«, sagte Dan. In dem Wort schwang einiges mit.

Bis auf ein offenes Sprossenfenster im ersten Stock sah das Hotel verlassen aus. In unterschiedliche Richtungen gingen sie bis zum Rand des unkrautdurchsetzten Kiesplatzes, um in die Bäume rundherum zu spähen. Dan verschwand um die Hausecke. Bea wartete. Ein Flugzeug flog über den Himmel, so weit oben, dass nichts zu hören war. Dan kam zurück.

»Und?«, fragte sie.

»Ein Seiteneingang, der ist abgeschlossen. Und ein Fußweg, runter zur Straße, würde ich sagen.«

»Wahrscheinlich kommt er jeden Augenblick zurück.«

»Ja, aber, Bea … eine Rezeption? Leute?«

»Er hätte uns nicht eingeladen, wenn es nicht okay wäre …«

»Aber wie kommt es dann, dass es zu ist?« Wenn er nervös wurde, kippte seine Stimmung gern ins Ärgerliche. »Er könnte überall sein.«

»Wir haben erst gestern telefoniert.«

»Dann hat er es vergessen.«

»Es ist nicht so, dass er gar nichts auf die Reihe kriegt.«

»Nach allem, was ich gehört habe, Bea, ist das ab und zu schon so. Was du mir so erzählst, kriegt er manchmal überhaupt nichts auf die Reihe!«

Sie standen sich gegenüber und waren kurz davor, sich ernsthaft in die Haare zu geraten, da hörten sie ein Auto, und ein schwarzer Renault schoss durchs Tor, bremste scharf und hielt. Alex stieg aus, bevor das Auto komplett zum Stillstand gekommen war.

»Scheiße! Bea! Tut mir voll leid!«

Schmutzige Jeans, ausgeblichenes T-Shirt, zerzaustes Haar, breites Lächeln. Er schlang seine sehnigen Arme um sie.

»Tut mir echt voll leid.« Das sagte er über ihre Schulter zu Dan.

»Überhaupt kein Problem!«, sagte Bea. »Wir sind buchstäblich gerade erst angekommen.«

»Wo sind denn alle?«, fragte Dan.

Alex ließ Bea los.

»Ich freu mich so, dich endlich kennenzulernen«, sagte er und lächelte, als wäre es ungehobelt von Dan, auf das Offensichtliche zu verweisen, bevor der Etikette Genüge getan war.

Und das von so einer Koksnase, dachte Dan, von einem Heroinsüchtigen.

»Hey«, sagte er.

Alex machte Anstalten, ihn zu umarmen, doch Dan wich aus, und sie gaben sich nur die Hand. Dann trat Dan zurück und schob die Hände in die Taschen. Alex grinste und tänzelte in seinem abgerissenen T-Shirt vor ihnen her, seine Haltung verriet das Bewusstsein gesellschaftlicher Überlegenheit, als wäre er nicht alles, was ein Hotelbesitzer nicht sein sollte. Er schaute sie nacheinander an und breitete die Arme aus. Er sah überhaupt nicht aus wie Bea, er war groß und dünn und hatte dunklere Haare.

»Ich wollte gerade das Abendessen holen«, erklärte er stolz, »aber ich hab das Timing versemmelt. Dabei hatte ich voll den Plan.«

Er rannte zurück zum Renault und zog Monoprix-Tüten aus dem Kofferraum, während er die Autoschlüssel mit den Zähnen festhielt. Dann ging er die Treppe hoch, schloss auf und schob die Tür mit der Schulter auf. Sie folgten ihm nach drinnen. In einer großen Lobby stand ein Empfangstresen, und dahinter führte ein kurzer Durchgang zu einer Tür in den Garten, die allerdings fast kein Licht durchließ. Er ließ die Einkaufstüten fallen.

»Habt ihr eure Sachen?«

»Alex«, sagte Bea ruhig, »wo sind denn alle?«

»Alle?«, wiederholte er unschuldig.

»Hast du denn sonst keine Gäste?«, fragte sie. »Und wo ist das Personal?«

»Ach. Im Moment ist es ein bisschen ruhiger. Kommt, ich zeig euch schnell das Obergeschoss, und dann können wir uns alles angucken, ja?«

Er rannte die Treppe hoch, und Bea und Dan folgten ihm, ohne einander anzuschauen.

»Bea! Das ist so cool!«

Die Treppe bog nach links und führte zu einem Korridor, von dem zu beiden Seiten Zimmer abgingen. An den Türen waren Zimmernummern aus Messing, was irgendwie beruhigend war. Alex sah sie nervös an. »Das ist eures. Nummer 1. Das größte.«

Im Zimmer stand ein nachgebautes bateau-lit mit rosa Überwurf. Schrank. Geblümte Tapete.

»Da ist das Badezimmer.« Er deutete mit einem Nicken auf eine geschlossene Tür. »En suite.« Er sagte das, als müsste er sich gegen einen Vorwurf verteidigen.

»Wunderschön«, sagte Bea. Sie ging zum Fenster. »So ein toller Ausblick.«

»Ja, oder? Gefällt es euch? Hey, ich muss runter und … passt so weit alles? Ich lass euch dann mal allein, ja? Okay, Dan? Dan? In Ordnung?«

»Danke«, sagte Dan, der es nicht fertigbrachte, ihn anzuschauen.

Alex wuselte davon. Sie hörten ihn ein Lied summen.

»Wie alt ist der, fünfzehn?«, sagte Dan.

»Hör auf.«

»Hier stinkt’s. Was ist denn das für ein Gestank?«

»Das ist bloß die Feuchtigkeit.«

»Wie lange hat er das Hotel jetzt schon?«, fragte Dan. »Drei Jahre?«

»Noch nicht mal zwei. Es ist hübsch.«

Kleine Zweige zerbrachen knackend, als sie das Sprossenfenster aufschob. Sie beugte sich hinaus und erblickte einen langen Garten mit einem kleinen Backsteinschuppen am hinteren Ende. Dichte, unregelmäßig gewachsene Baumkronen erstreckten sich um das Hotel. Es sah aus, als könnte man über die Bäume zu den dahinter aufragenden Dächern hinüberspazieren. Es dämmerte schon. Das Zimmer war muffig, aber nicht so schlimm wie der Flur, der obendrein nach Farbe und Kleber roch.

Sie wandte sich wieder an Dan. »Was meinst du, was er unserem Vater erzählt?«

»Woher soll ich das wissen?« Er schaute ins Bad. »Nicht übel«, sagte er. »Andererseits ist natürlich alles besser als das Badezimmer in unserer Wohnung.«

»An unserem Badezimmer gibt es überhaupt nichts auszusetzen«, sagte Bea gekränkt.

Dan durchquerte den Raum und machte eine zweite Tür auf, die in ein weiteres Zimmer führte. Es sah ähnlich aus wie ihres, nur ohne Bett.

»Wow«, sagte er. »Eine Suite.«

3

Wie sich herausstellte, war im Hotel Paligny wirklich nichts in einem Zustand, um Gäste zu empfangen. Dan bildete bei der Führung das Schlusslicht. Alex wirkte stolz und beschämt zugleich, und Bea genierte sich für ihn. Sie wusste nicht, was sie noch sagen sollte.

»Ta-daa!«, sagte Alex, als sie den Speisesaal betraten. Zwölf nackte Tische standen darin. An den Fenstern hingen keine Vorhänge.

Er rannte zur hinteren Tür, rüttelte an der Klinke, dann bückte er sich und fummelte so ungeschickt mit einem Universalschlüssel herum, dass er ihm auf den Teppich fiel. Bea vermied es, Dan in die Augen zu schauen. Endlich stieß Alex die Flügeltüren auf. Hinter der schmalen Terrasse führte ein gepflasterter Weg durch wild wucherndes Gras, in dem Löwenzahn blühte. Ganz hinten im Garten standen der Schuppen und der Brennholzstapel. Schwere Rosenknospen wippten schlaff über ausgetrockneten Blumenbeeten.

»Wie findet ihr meine Gartenmöbel?«, fragte Alex. »Die waren superbillig.«

Mehrere brandneue Tische und Stühle standen herum, dazwischen völlig ungeordnet ein paar dazu passende braune Sonnenliegen.

»Will der uns verarschen?«, flüsterte Dan.

In der Küche holte Alex das Essen aus den Plastiktüten. Es war nicht die Küche, die Bea sich vorgestellt hatte. Neben einem Holzschrank standen wie in einem OP zwei Metalltrolleys und eine Reihe von zerbrochenen Rattanstühlen. Dazu gab es einen Großküchenherd mit sechs Gaskochstellen, eine Fritteuse und drei Mikrowellengeräte.

Als es dunkel wurde, aßen sie im Speisesaal, eifersüchtig umstanden von den anderen Tischen. Alex hatte sich überhaupt nicht nach ihrer Reise oder nach ihnen erkundigt. In seiner Gesellschaft fühlte man sich, als schaute man eine Fernsehsendung oder ein Theaterstück.

»Abends wird es jetzt immer ziemlich kalt«, sagte er. »Im Garten zu essen ist natürlich viel schöner.«

»Geht dir das nicht auf den Nerv?«, fragte Dan und deutete auf die nackten Scheiben. Alex sprang sofort auf, fädelte sich zwischen den Tischen hindurch und machte alle Fenster auf, mit viel Gequietsche und Gezerre.

»Du brauchst jetzt nicht …«, begann Dan.

Die weit offenen Fenster waren genauso seltsam wie das reflektierende Glas.

»Nicht mehr so unheimlich?« Alex klopfte sich dicke Staubflocken von den Händen.

Er stellte die Weingläser nebeneinander, goss ihnen ein und schaute zu, wie der Wein brombeerfarben glänzend aus der Flasche rann. Das war bis jetzt das Einzige, was seine Aufmerksamkeit komplett fesseln konnte.

»Bitte sehr. Prost.«

»Prost.«

Sie tranken. Er hatte die Delikatessentheke im Supermarkt geplündert und mehr gekauft, als sie essen konnten.

»Morgen koch ich für euch. Tut mir leid. Bin abgelenkt worden.«

»Ach, kein Problem«, sagte Bea. »Wovon denn abgelenkt?«

»Ach, Geschäftliches, du weißt schon. Ich glaube, dass die Bauarbeiten die Gäste abschrecken.«

Meinte er den eingetrockneten Farbroller, der oben an der Wand lehnte, und die vergessene Fugenmasse?

»Im Winter hab ich ein bisschen langsamer gemacht«, sagte er, »aber ich hab massenweise Ideen. Ich muss nur noch einen Bauunternehmer finden. Ich könnte hier einen privaten Club einrichten, nur für Mitglieder, was haltet ihr davon?«

»Aber …«, begann Bea.

»Vergangenes Jahr im Mai war richtig was los.«

»Echt?«

»Ganz im Ernst, Schwesterherz, es war der Wahnsinn. Die Leute haben das Hotel online gesehen, das Telefon stand gar nicht mehr still. Und ich war ganz allein mit dem Ansturm. Du hättest das sehen sollen, es war köstlich.« Er goss sich Wein nach. »Also hab ich den Namen geändert. Ihr müsst unbedingt wiederkommen, wenn ich die große Neueröffnung feiere.«

»Und wann wird das sein?«

Das ignorierte Alex. »Na, jetzt erzähl doch mal ein bisschen von dir, Dan. Was geht ab bei dir?«

Als Bea seinen Gesichtsausdruck sah, betete sie im Stillen, dass Dan nett reagieren würde.

»Was bei mir abgeht?«

»Ja, was wird das, was ihr da macht? Ein Roadtrip? Eine Odyssee?«

Dan zuckte mit den Schultern. »So was in der Richtung.«

»Wir dachten uns, wir machen einfach mal eine Pause«, erklärte Bea. »Hab ich dir doch gesagt. Steht alles in meinen Mails.«

»Super, dass ihr hier seid«, beteuerte Alex eifrig.

»Ja, ist okay, danke auch, aber wir können nicht lange bleiben«, sagte Dan.

»Wirklich nicht?« Bestürzt stellte Alex sein Glas aus der Hand.

»Wir können ja auf dem Rückweg noch mal vorbeischauen«, meinte Bea.

»Wir wollen noch total viel sehen«, sagte Dan. »Das ist alles nicht billig.«

»Ach, Blödsinn, macht euch doch darüber keine Sorgen.« Alex lachte und wischte das Thema Finanzen, jegliche Finanzen, verächtlich vom Tisch.

»Okay«, sagte Dan.

Alex wandte sich zu Bea. »Hältst du Dad immer noch aus deinem Leben raus?«

»Ich glaube, der hat mich mittlerweile aufgegeben«, sagte Bea und lächelte Dan an.

»Okay, du bist also pleite«, sagte Alex. »Na, mach dir keine Sorgen. Ich will deine paar Kröten nicht.«

»Danke«, sagte Bea.

»Bleibt, so lange ihr wollt.«

»Wir haben nur drei Monate, bis Bea wieder arbeiten muss«, sagte Dan. »Und ich muss mir einen neuen Job suchen.«

»Aber zwei Wochen könntet ihr doch bleiben, oder?«

»Lass uns morgen darüber reden«, sagte Bea.

»Wollt ihr nicht?«, fragte Alex und sah sie nacheinander an.

»Doch.« Bea vermied Dans Blick. »Es ist bloß …«

»Ihr könnt es euch nicht leisten – Bea, ich hab dir doch gesagt, mach dir darüber keine Gedanken.«

»Tu ich auch nicht«, sagte Bea.

»Es ist wegen unserem Vater.« Alex steckte sich eine Zigarette an. »Ihr wollt nicht bleiben, weil er das hier finanziert.«

»Nein«, sagte Bea. »Das ist natürlich nicht der Grund.«

Sie merkte, wie ihr warm wurde und dass Dan sie genau beobachtete. Sie hatte keine Lust, vor ihm über ihre Eltern zu reden. Sie wollte überhaupt nicht über sie reden. Und sie wollte auch nicht, dass Alex über sie redete.

»Okay, hört zu«, sagte Alex und tippte in schnellem Takt mit der Ferse auf den Boden. »Griff gibt mir sein Geld, und ich gebe euch – was? Ein paar … Scheißcroissants! Es sind immer noch meine Scheißcroissants, oder? Ich meine … was soll der ganze Aufstand?«

»Schon gut, Al«, sagte Bea. »Darum geht es nicht. Ich freu mich so, dich wiederzusehen, und ich find es echt schön, dass wir hier sind.«

»Scheiß auf Prinzipien«, sagte Alex und blinzelte, als hätte er etwas im Auge. Er schien es entweder nicht zu merken oder nicht abstellen zu können. »Ich mein – scheiß drauf. Der besitzt uns doch sowieso, Bea.«

Sie schüttelte den Kopf. Dan schaute unverwandt auf den Tisch.

»Ja«, sagte Alex, »er besitzt uns, aber er schuldet uns auch was. Nutz das doch aus! Nimm es als Bezahlung für … seine nicht geleisteten Dienste, okay? Eine Entschädigung oder so. Scheiß drauf, okay?« Er brach ab und starrte auf das Ende seiner Zigarette. Er blinzelte immer noch, aber man merkte, dass er es zu unterdrücken versuchte.

Weder Dan noch Bea sagten etwas. Es entstand eine lange Schweigepause. Alex drückte seine Zigarette aus und wandte sich langsam zu Bea um. Er beugte sich vor, und auf einmal sah er ganz heiter aus.

»Warst du in letzter Zeit in einen Unfall verwickelt, an dem du nicht schuld warst?«, fragte er, wie ein Verkäufer beim Telefonmarketing.

Dan konnte ihn nur anstarren, doch da brachen Bea und ihr Bruder in Gelächter aus.

»Was ist denn?«, wollte Dan wissen.

Bea und Alex lachten so sehr, dass sie nach Luft schnappten.

»Nichts«, sagte Bea. »Gar nichts.«

Sie verstummten beide gleichzeitig, und wieder herrschte Schweigen. Alex kippelte mit dem Stuhl nach hinten und sinnierte.

»Spanien«, sagte er und steckte sich noch eine Zigarette an. »Espagne.«

»Wir wollen uns die Alhambra anschauen«, sagte Bea. »Die haben wir beide noch nicht gesehen.«

»Du interessierst dich doch gar nicht für Kunst.«

»Aber Dan interessiert sich dafür. Er hat Kunst studiert«, sagte Bea. »Er kann mir was beibringen.«

»Und du?«, fragte Alex. »Was machen die Irren in London denn so? Die Entmündigten. Die Depressiven. Kommen sie ohne dich zurecht?«

»Ich hatte eine Menge Patienten«, sagte sie. Sie spürte, wie Dan sie anschaute. Sie wollte ihm keine Schuldgefühle machen, denn sie hatte auch so schon ein schlechtes Gewissen.

»Junkies?«, fragte Alex.

»Normalerweise nicht. Ein paar während meiner Ausbildung, aber seit der Diplomprüfung gar keine mehr.«

»Hast du mir eigentlich mal erzählt, dass du deinen Abschluss gemacht hast?« Er ging in Gedanken die jüngere Vergangenheit durch, suchte die entsprechende Erinnerung.

»Vor fünf Jahren.«

»Seit fünf Jahren bist du diplomierte Psychotherapeutin?«

»Du hattest andere Sorgen.«

»Nein, das war echt scheiße von mir.«

»Ist doch egal«, sagte sie.

»Ich war nicht auf deiner Hochzeit. Und nicht auf deinem Dreißigsten.«

»Das macht doch nichts, Alex.«

Er starrte sie an. »Ich gehe immer noch zu meinen Treffen«, sagte er. »Nur, dass du’s weißt.«

Sie zeigte ihm nicht, wie aufgewühlt sie war. »Zu den NA?«

»Ja.«

»Hier draußen?« Sie stellte sich französische Bauern in der Kirche vor, wie sie ihre diversen Süchte einer höheren Macht anvertrauten.

»Nein, nein, online«, sagte Alex. »Das ist toll. Vor allem, wenn man Französisch peutparler, so wie du und ich. Ich trinke ziemlich viel Wein. Aber nicht jeden Tag. Und nichts anderes.«

»Okay«, sagte Bea.

»Na ja, okay, ab und zu rauch ich mal ein bisschen Gras. Du machst dir keine Vorstellung, wie leicht das hier in der französischen Provinz zu kriegen ist.«

»Kann ich mir schon denken«, sagte sie.

»Meine kleine Schwester, die Expertin. Ich mach die Bauarbeiten am Hotel und zwischendurch mal diesen oder jenen Job, und es ist …«

Er hielt inne. Der Ausdruck »in Ordnung« wollte ihm nicht über die Lippen, und etwas anderes fiel ihm nicht ein.

»Magst du noch was, Dan?«, fragte er fröhlich.

»Nein, danke«, sagte Dan.

»Genug gegessen?«

»Ja«, sagte Dan, aber dann bekam er Mitleid. Er deutete auf die Zigaretten. »Kann ich mir eine schnorren?«