Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

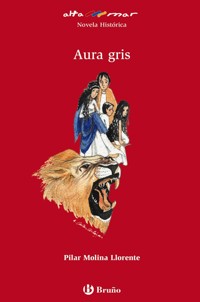

- Herausgeber: Editorial Bruño

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Castellano - A PARTIR DE 12 AÑOS - ALTAMAR

- Sprache: Spanisch

Este es el relato de unos meses imborrables en la vida de una joven romana. La protagonista, acostumbrada al bienestar de su casa y a la pasividad, se ve cautivada por unas palabras que cambian su vida y sus ideas. Aura intenta ser fiel a su pensamiento y cumplir con lo que considera su deber. Su decisión le acarrea grandes disgustos y enfrentamientos. Magnífica narración que recrea la vida doméstica romana de la época de Nerón y nos lleva, a través del incendio que asoló parte de la ciudad, a las persecuciones y martirios de los primeros cristianos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 108

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Pilar Molina Llorente

La autora

•Nació en Madrid.

•Cursó estudios de Pintura, Música, Filología e Historia del Arte.

•Ha colaborado en numerosos libros de lecturas, manualidades y experiencias, y ha adaptado y traducido libros del italiano, inglés y portugués.

•En 1964 ganó el Premio Doncel de Novela por Ut y las estrellas. Con El terrible florentino obtenía el Premio Doncel 1971-1972 en la modalidad de biografías. En 1973 obtuvo el Premio de la CCEI. Otras dos obras suyas premiadas son El mensaje de Maese Zamaor, 2.° Premio El Barco de Vapor en 1978, y Patita, Lista de Honor de la CCEI en 1984.

•Su principal interés es hacer llegar a los jóvenes lectores el valor y la dignidad de la vida humana.

Para ti

Querido amigo: a ti, a cada uno de vosotros, y a vuestra capacidad de pensamiento, dedico esta narración, que no es más que otra de mis historias sobre la vida y la dignidad del hombre. Un abrazo,

Para Rocío y Laura Mora.

1

Aura se aburre

AURA bostezó. Dejó la labor sobre la mesita y se asomó a la terraza.

Roma brillaba barnizada de luz por un tímido sol de primavera. Desde su terraza, Aura solo podía adivinar lo que ocurría al otro lado de la muralla de pinos y arbustos de su jardín. Imaginaba gente paseando y niños jugando, carros repletos de frutas o grupos de soldados con cascos relucientes. Algunas veces llegaba hasta su habitación el estruendo del galope de los caballos y el murmullo apagado de los cánticos de las procesiones que iban hacia el templo de Vesta.

Se aburría. Aura estaba cansada de trenzar ceñidores y de engarzar pequeñas piedras en hebillas y brazaletes. Estaba harta de pasear por los salones de mármol, de recorrer el pórtico del patio, de bañarse con aceite de romero, de jugar sola a los dados...

Era la hija de un hombre rico y no le estaba permitido hacer casi nada. Le hubiese gustado entrar en la cocina y curiosear cómo se preparaban aquellos platos extraños que le servían a su padre cuando comía con sus clientes, pero estaba mal visto. Una muchacha como ella no debía estar en la cocina. Había esclavos para hacer el trabajo. El patio, cuajado de plantas y de flores, podía haber sido una buena y entretenida tarea, pero era el trabajo de su abuela; se encargaba personalmente de trasplantar, de regar, de podar... En el salón había una jaula dorada con seis pájaros de formas raras y colores fuertes que admiraban a todo el que visitaba la casa, pero a Aura le parecían unos animales estúpidos que peleaban entre ellos y se movían como fantasmas de un lugar a otro. En una ocasión, el más pequeño, el que parecía más agradable, le había dado un picotazo horrible con su pico ganchudo cuando acercó el dedo para hacerle una caricia.

Se aburría. Aura se aburría siempre encerrada, siempre vigilada, y solo le quedaba el recurso de pensar. Pensaba, observaba a la gente que veía, estudiaba a su abuela...

* * *

Aquella tarde, Aura estaba más aburrida que de costumbre, tal vez porque el sol invitaba a salir o porque su abuela la había regañado por hablar demasiado con los esclavos; porque llegaba lejano el olor de las flores de los almendros, o porque Aura tenía casi quince años...

Los pasos suaves de Nívea la hicieron volverse.

—¿Sí?

La esclava levantó la cabeza y anunció:

—Ha llegado Tinio Fabio Orso y su hermana.

—¿Vera? Sí, que pase en seguida.

—¡Aura! —gritó Vera desde el pasillo, y en un momento el torbellino rojo de su cabeza pareció inundar la habitación.

Detrás de ella entró su hermano y se quedó apoyado en la puerta.

Las dos amigas se besaron y Vera empezó a hablar sin parar:

—¡Qué alegría, Aura! Me siento tan feliz... ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos?... Estás preciosa... Qué vestido tan bonito... ¿Cómo estás?... Cuéntame... ¿Y tu padre? ¿Y tu abuela? Todos bien, me imagino, no hay más que ver lo maravillosa que está vuestra casa y lo bien que os va todo. Mi padre dice que Nerón está encantado con el trabajo de tu padre, la otra noche lo comentaba...

Sí, el padre de Aura era un hombre importante, aunque ella casi no lo veía. Viajaba continuamente a países lejanos de donde traía las mejores piedras preciosas que luego tallaba y engarzaba en su taller. Tenía a su servicio los mejores artesanos joyeros de Grecia y Egipto, y de su último viaje había traído a un hombrecillo amarillento y de ojos estrechos y rasgados que convertía la piedra más burda en un espejo del sol.

—Ya sabes —continuaba Vera—, la sobrina de Gala, la que tiene un hijo casi ciego, pues esa, va y le dice...

Aura sentía un sueño dulce que la arrastraba. Vera hablaba tanto y tan deprisa...

—… mi madre, y le dijo que tu abuela estaba muy contenta de que hubieses terminado ya tus estudios y que ahora te dedicabas a hacer pequeñas labores y a descansar.

—Descansar —repitió Aura.

Su amiga calló de repente. La miró con cariño y luego preguntó:

—¿Qué te pasa?

—Nada. No es cierto que descanse. No estoy cansada. Estoy aburrida. Muy aburrida. No me dejan hacer nada de lo que me gusta; solo puedo pasear dentro de casa, asomarme a la terraza o trenzar ceñidores. Estoy harta.

Se hizo un silencio y entonces se oyó sorber a Orso. Aura se volvió:

—Siéntate, Orso. No te quedes ahí, en la puerta.

El muchacho movió su pesado cuerpo lentamente. Dudó un momento y escogió el asiento más cercano al jardín. Se dejó caer y perdió la mirada entre los árboles.

Aura lo observó. Ese era Tinio Fabio Orso, el muchacho que le estaba destinado para esposo casi desde su nacimiento. Sus padres y los de Orso lo habían decidido para sellar una antigua amistad y solo había que esperar a que el chico terminase sus estudios para celebrar la boda. Menos mal que Orso no era buen estudiante, ni siquiera era un muchacho despierto. La boda tendría que esperar todavía algunos años, y Aura mantenía la esperanza de librarse de

aquel compromiso en el que ella no había tenido parte, pero que debía acatar. Las mujeres pertenecían a su padre hasta el momento en que se casaban y pasaban a pertenecer al marido. Así era la ley, y contra ella no cabía más recurso que la astucia o la paciencia.

—Yo tampoco me divierto mucho —suspiró Vera.

—Tú tienes madre.

Vera asintió sin decir nada.

—Pues tu abuela tiene que ser muy divertida —dijo de pronto el muchacho con su voz espaciada y mimosa—. Mi padre dice que está loca de remate.

—¡Orso! —gritó Vera, apurada—. Este chico nunca sabe lo que se puede decir y lo que no. Me pone siempre en vergüenza.

Aura reía.

—Mi padre no quiso decir que estaba loca, lo que quiso decir es que es alegre, divertida, caprichosa...

Vera intentaba arreglar la imprudencia de su hermano. Tenía la cara tan roja como su pelo.

—Déjalo —dijo Aura entre risas—, déjalo, no te preocupes. Si yo también pienso algunas veces que está un poco loca.

Vera se sintió más tranquila.

—Aunque sea verdad, Orso no debe decirlo. Debe aprender a comportarse como un hombre y saber lo que ofende y lo que halaga —en voz más baja añadió—: Creo que no aprenderá nunca.

Nívea entró de nuevo y colocó sobre la mesa unas bandejas con higos, dátiles y pasas, y un cuenco con miel. Luego salió sin hacer el menor ruido.

Orso levantó la cabeza, miró las bandejas y cambió su asiento por otro más cercano a la mesa.

De nuevo, Vera sintió calor en la cara, pero no dijo nada, miró a su amiga con apuro y sonrió.

Orso tenía dieciséis años. Había conseguido pasar a la enseñanza secundaria el año anterior, y no por sus conocimientos, sino porque aquel año su padre fue cónsul y el profesor no quiso exponerse a caer en desgracia por mantener a aquel bobalicón en la elemental, que era donde le correspondía. No le interesaba estudiar, ni hablar, ni jugar con nadie; le tenía sin cuidado lo que les ocurría a los demás y solo le gustaba comer, reírse y correr a los gatos. Sin embargo, su padre quería que estudiase retórica y oratoria para que siguiese su carrera política.

Orso mojaba los dátiles en miel y los chupaba una y otra vez antes de comérselos. Vera lo miró con enfado y decidió que lo mejor era hacer como que no se enteraba.

—Con tanto hablar, casi se me olvida a qué hemos venido. Vamos a celebrar una fiesta en casa. Mi padre ha consentido en ello. Ya sabes que cumplo quince años —se interrumpió un momento—. Quince años. Cómo pasa el tiempo.

Aura la recordó pequeñita, llena de pecas y corriendo y enredando por todas partes. Un torbellino rojizo que alborotaba todo, pero tan cariñosa, que era imposible no quererla.

—Voy a estrenar un vestido precioso y mi madre ha prometido que me dejará peinarme hacia arriba.

—¿Crees que te sentará bien el pelo hacia arriba? Te hará parecer mayor —-comentó Aura.

—No lo sé, pero me hace tanta ilusión...

Un sonoro bostezo de Orso la interrumpió. Vera se levantó indignada.

—Estoy harta de él. Te aseguro que si no fuera porque no me dejan salir sola, no iría con este imbécil a ningún sitio. Siempre me deja en ridículo, me hace sentirme tan mal que casi prefiero no salir de casa.

—Por mí no te preocupes, Vera —intentó tranquilizarla su amiga—. Yo ya le conozco, no me molesta.

—A mí sí me molesta.

Se acercó al muchacho, que seguía chupando dátiles ajeno a los comentarios de su hermana, y en tono bajo, pero recalcando las palabras, le dijo:

—¿Quieres hacer el favor de levantarte de ahí, limpiarte las manos y la cara, y despedirte de Aura como corresponde a un muchacho de tu clase sin decir nada más ni hacer ningún otro ruido?

—Si no quieres que hable, no podré despedirme —contestó Orso, con la boca llena.

Vera se volvió de espaldas y exclamó:

—¡Un día, un día!...

Aura reía. No le hacía gracia aquel chico mimado y maleducado, y mucho menos pensando que si la suerte le era adversa, sería su marido. Lo que le hacía reír era el enfado de Vera, su apuro, sus puños cerrados, su cara roja... Sí, aquella tarde se había divertido.

—Aura, estás invitada a mi fiesta. Deseo de verdad que vengas a casa. Sin ti, nada será hermoso; ni mi vestido, ni los regalos, ni los saltimbanquis, ni la música, ni nada. Vendrás, ¿verdad?

—Si me deja mi abuela, iré.

—Claro que te dejará. Mi madre le mandará un recado o, si es necesario, vendrá a pedírselo personalmente. Será una fiesta estupenda. Ya lo verás.

—Si su abuela no la deja, es mejor que no vaya —dijo Orso poniéndose en pie—. No debe llevarle la contraria. Es peligroso.

Vera le cogió del brazo y tiró de él hacia la puerta.

—Vamos, vamos, no puedo aguantarte más.

Se acercó a Aura, suspiró, la besó y, tirando de su hermano, salió de la habitación.

Aura cogió unas pasas y se asomó a la terraza. Los pájaros cantaban muy deprisa, como queriendo aprovechar el último rayo de sol que se filtraba entre las apretadas ramas de los pinos.

2

La verdad y la vida

LA abuela de Aura no estaba loca, pero algunas veces lo parecía. Aquella tarde había decidido salir para ver una colección de telas de seda que un comerciante iba a mostrar en casa de una amiga.

—Acompáñame, Aura —había dicho—, así te distraerás un poco.

Arreglada y vestida como para una ceremonia, la abuela esperaba en el pórtico. Cuando su nieta llegó, la miró de arriba abajo.

—Veamos..., bien..., bien... Date la vuelta. Bien..., ¿a ver, a ver? Bueno, vale. Solo esos pelos. ¡No sé qué vamos a hacer con esos pelos!

Aura era rubia y tenía una hermosa y larga melena, pero siempre tenía unos pelillos finos y dorados que se rizaban alrededor de su cara. De recién nacida, cuando su padre vio su cabecita cubierta por aquel algodón dorado, dijo:

—Parece que está coronada por un halo de luz. Es como si su cabeza emitiese un aura dorada.

Y después de un rato añadió con voz grave:

—La llamaremos Aura.

—Esa pelusilla se le caerá en seguida —vaticinó la matrona.

—Es un pelo muy fino —había añadido la abuela—; en cuanto se le ponga fuerte y le crezca por igual, se acabó el aura. Deberíais llamarla Licia.

Pero la llamaron Aura, y su pelo había crecido y se había hecho más fuerte, pero aquella pelusilla se mantenía siempre igual y, aunque se lo mojase o se diese aceite, volvía a coronar su cabeza en cuanto se secaba.

—Me he peinado lo mejor que he podido, abuela —dijo fastidiada.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)