Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El Roble Centenario

- Sprache: Spanisch

En la Florencia del Renacimiento, Arduino está dispuesto a cambiar la seguridad de su casa por la aventura de lo desconocido, y a enfrentarse al fantasma que desde niño le atenaza: el miedo. Es el precio para hacer realidad su sueño: llegar a ser un gran pintor. El primer paso, entrar en el estudio de un gran maestro, le resulta fácil. Pero más tarde tendrá que afrontar un inquietante misterio.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 101

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El aprendiz

Pilar Molina

EDICIONES RIALP

MADRID

© 2024 byPilar Molina Llorente

© 2024 by EDICIONES RIALP, S. A.,

Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid.

www.rialp.com

© Ilustraciones de Guillermo Altarriba

Preimpresión: produccioneditorial.com

ISBN (edición impresa): 978-84-321-6733-1

ISBN (edición digital): 978-84-321-6734-8

ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6735-5

ISNI: 0000 0001 0725 313X

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Para Rubén

ÍNDICE

Presentación

La prueba

El taller

Frío y miedo

El desván

Donato

El encargo

El más sensato

Las llaves

Traición

La calma

Navegación estructural

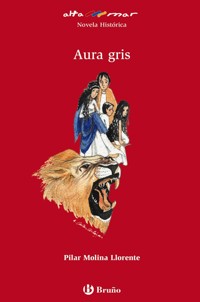

Cubierta

Portada

Créditos

Dedicatoria

Índice

Comenzar a leer

Presentación

«Se podría creer que no hay cuatro elementos, sino cinco: la tierra, el agua, el aire, el fuego y los florentinos». Esta curiosa y significativa frase se atribuye al papa Bonifacio VIII, que estaba maravillado de que en cada grupo de peregrinos, viniese de donde viniese, siempre hubiera algún florentino. Tenía razón; durante los siglos xiv, xv y xvi, Florencia estuvo presente en todo el mundo y brillaba en todas las actividades humanas: sus arquitectos construían los más elegantes palacios y las más eficaces murallas; sus escultores asombraban con su audacia, su perfección y su acabado; sus pintores creaban leyendas atrapando luces y sombras; sus orfebres parecían hilar el oro y sus sastres pulían las líneas y los tejidos; sus pensadores revolucionaban las ideas y sus banqueros manejaban las mayores fortunas.

Florencia era la capital del mundo por la genialidad y el trabajo de sus habitantes. El sereno esfuerzo de cada día, la honestidad con que el florentino acometía desde la mañana su tarea, daba frutos a una ciudad cada vez más rica, cada vez más bella. El florentino ponía en el trabajo su propia dignidad, su orgullo y su deseo de superación, y todos juntos avanzaban en la historia.

La cúpula de Brunelleschi, el Moisés de Miguel Ángel, la Primavera de Botticelli… parecen obras nacidas de un soplo mágico y sin embargo han costado horas de angustia, profundas decepciones, disgustos, dudas y vacilaciones, pero lo importante, lo realmente difícil, es que al final parezca que no han costado nada, que han salido de la imaginación de su autor sin el menor esfuerzo.

En Florencia, en ese tiempo que conocemos como Renacimiento y en este escenario de trabajo, competencia y genialidad, se sitúa la experiencia de Arduino; un muchacho que por conseguir su sueño de ser pintor está dispuesto a cambiar la seguridad de su casa por la aventura de lo desconocido y a enfrentarse al fantasma que desde niño le atenaza la garganta: el miedo. Todo es poco a cambio de la magia de los contornos, los efectos de las luces, la fuerza de los contrastes, el misterio de las sombras…

La prueba

Mi casa era pequeña y alegre. Tenía un patio con una fuente de bronce en forma de cabeza de pez y una galería alta, desbordada de luz y de flores. Pero lo que más me gustaba de mi casa era la ventana grande que daba a la plaza, desde la que se veía cada mañana el mercado de puestos y tenderetes.

Se me pasaba el tiempo volando, intentando copiar los gestos y las posturas de los vendedores y las expresiones de los clientes. Una y otra vez comprobaba que nadie tiene la nariz igual a otro y que cada persona camina de manera diferente.

—¡Arduino!

La voz de mi padre me hacía salir de mi mundo de líneas y sombras y caer de golpe en la realidad del trabajo.

—Arduino, ¿piensas estar todo el día en la ventana? Hay trabajo que hacer.

En la sastrería, cada mañana empezaba un tiempo de loca carrera. Mi abuelo, mis hermanos y yo dábamos las mil puntadas que iban formando cada pieza y luego cada prenda. Todas iguales, unas tras otras, las puntadas contaban los segundos con el chasquido de la aguja en el dedal.

Aquella mañana, mis hermanos y yo rematábamos un calzón cuando mi padre me llamó. Estaba en la mesa de corte. Sus manos se movían con la agilidad de un mago. Doblaba la seda por la mitad, encarando los derechos, y luego con rapidez marcaba cuatro o cinco medidas que servirían para cortar las piezas con sus enormes tijeras negras.

—Hijo —dijo con voz grave—, no prestas todo tu interés a la costura. Ni siquiera te salen bien los dobladillos.

—Es difícil, padre —dije como disculpa.

—¿Difícil? A tu edad Antonio, tu hermano, ya hacía recamados.

—Es que Antonio… —empecé.

—Es que Antonio presta atención a su oficio y nada más. Tú, sin embargo, andas con la cabeza llena de vaguedades y de fantasías. Ya no eres un niño. Tienes que aprender todos los secretos de la costura. Llegar a ser un maestro. ¿Sabes lo que significa la palabra maestro?

—Sí, pero…

—¿Pero qué?

Me sentía atrapado, tenía que decir la verdad. Mi padre sabía ver en mis ojos las mentiras.

—Es que… a mí… la costura… la costura.

La cara de mi padre estaba más roja que de costumbre y eso me asustó.

—La costura no me gusta —dije de un tirón.

Dejó las tijeras, bordeó la mesa y se puso frente a mí.

—¿No te gusta? Este ha sido el trabajo de tus abuelos y de tus padres y lo será de tus hermanos. Tenemos clientes ilustres que nos conocen y confían en nosotros. La ciudad entera nos respeta. ¿Crees que podrás conseguir todo eso en otro oficio?

Mi padre tenía razón. Se sentía muy orgulloso del puesto que ocupaba en nuestra sociedad y del modo en que se hablaba de su buen gusto, de su habilidad con las tijeras y de su sentido de la honradez y del trabajo incluso fuera de Florencia.

—Quiero ser pintor —me atreví a decir, y mi propia voz me sonó extraña.

—¿Pintor? ¿Sabes lo difícil que es tener nombre en ese oficio? Hay muchos jóvenes que pretenden ser pintores y… ¿cuántos llegan a serlo?

—Yo lo seré —dije con energía.

Me miró en silencio. Sus ojos trataban de calcular en los míos la seriedad de mi decisión.

—Está bien —dijo al fin con voz grave—. Hablaré con Cósimo de Forli. Tiene un taller importante y me debe algunos favores.

Besé la mano de mi padre varias veces, ya que no encontraba otro medio de demostrarle mi agradecimiento. La emoción me había cerrado la garganta.

—Escucha bien, Arduino. Será definitivo; si Cósimo me dice que no sirves para el oficio o tiene alguna queja de tu comportamiento, volverás aquí y serás sastre como tus hermanos. ¿Has entendido?

Dije que sí con la cabeza; el nudo no me dejaba hablar.

Desde aquel momento el tiempo se me hizo eterno. Sabía que mi padre andaba en conversaciones con el maestro y que todo hacía prever que llegarían a un acuerdo.

Mis hermanos decían que estaba loco. Ellos se sentían felices en la sastrería. Antonio, el mayor, porque disfrutaba con las telas y los bordados, conocía las texturas con los ojos cerrados y se emocionaba con la caída perfecta de la seda o con la combinación de dos tonos en una misma capa, y Enzo, tres años mayor que yo, porque veía en el oficio una buena tarea que le permitía trabajar en casa y mover poco sus piernas, pobres y torcidas por una enfermedad infantil. Se reían de mis ilusiones e intentaban convencerme de que estaba en un error.

Procuraba no oír sus comentarios y escuchaba con respeto sus consejos, pero luego, de noche, acodado en la galería, frente al cuadrito de estrellas que dejaba ver nuestro patio, me daba cuenta de que deseaba de verdad pintar, conocer los secretos de las formas y de los colores y expresar de alguna manera lo que sentía ante las personas y las cosas hermosas o interesantes. En aquellos momentos, la sensatez de las palabras de mis hermanos se hacía pequeña y se deshacía frente a la fuerza de mis ilusiones.

En algunas ocasiones mis proyectos se empañaban un poco por el miedo, mi miedo, que siempre había frenado mis mejores impulsos.

«Esta vez no será así —me repetía una y otra vez—. Esta vez pasaré por encima de todo. Me morderé las manos o me ataré los pies para no correr. Me ahogaré de miedo, pero no retrocederé ante nada».

Pero solo con pensarlo temblaba.

Al gallo se le quedó helado el grito en la garganta. Florencia amanecía fría y húmeda.

Aquella era la mañana que tanto había deseado. No había podido dormir. La emoción, los nervios, las dudas y sobre todo el miedo me habían mantenido en vela toda la noche. Al oír el ahogado canto del gallo salté de la cama y empecé a vestirme. Estaba tan nervioso que derramé el tazón de leche y rompí una de mis medias.

Me despedí por tres veces del abuelo y de mis hermanos, repasé el paquete que mi padre había preparado con todas mis cosas en un enorme pañuelo morado y llegó el momento de salir.

Por el camino recordé a mi madre, aunque hacía tanto tiempo que había muerto que su cara se desdibujaba en mi recuerdo, me despedí con el pensamiento del patio, de la fuente y del cuadradito de estrellas, y cuando evoqué tan lejano mi caballito de madera pintada, me di cuenta de que despedía sobre todo al pequeño Arduino, el hijo del sastre.

El taller de Cósimo de Forli estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio antiguo de calles estrechas y portales lóbregos y misteriosos, y mi padre, silencioso y pensativo, y yo, nervioso e impaciente, tuvimos que atravesar Florencia, que a pesar del frío hervía de vida.

La casa del maestro tenía la fachada vieja y desgastada y un llamador de bronce con cabeza de león. Nos abrió una mujer vieja, alta y gorda que tapaba con su figura el hueco de la puerta.

—¿Qué deseáis?

Mi padre se presentó y la mujer se hizo a un lado.

—Pasad y esperad un momento. El maestro os atenderá en seguida.

Temblaba. Miré a mi alrededor; necesitaba apoyarme en algo. La sala estaba tan oscura que apenas se distinguían las formas de una mesa y un banco. Las paredes se perdían en las sombras y algunos bultos más oscuros dejaban adivinar la presencia de algún arcón o tal vez un anaquel.

La cortina por la que había desaparecido la mujer se movió y vi por primera vez la figura del maestro. Era un hombre redondo, tocado con un gorro pardo que dejaba ver por los lados algunos mechones de pelo gris.

Me miró de arriba abajo, deteniéndose un rato en mis ojos, y luego se dirigió a mi padre.

—Bien, bien, bien. Este es el chico.

Su voz cascada retumbaba en los rincones que yo presentía en la oscuridad.

—Arduino di Emilio di Antonio Neri —me presentó mi padre.

—Arduino —repitió el maestro—. Vamos a comprobar tus dotes. ¡Melania!

Su grito me sobresaltó y el hombrecillo rio complacido. La mujer que nos había abierto la puerta tapó con su enorme falda la poca luz que se escurría bajo la cortina.

—Melania, trae un pliego y una luz.

Colocó lo que había pedido en la mesa, sacó de uno de sus bolsillos una punta de carbón bien afilada y me dijo:

—Traza un círculo.

Me temblaban las rodillas. Sabía que aquel era un momento decisivo para mi futuro como pintor. Trazar un círculo es fácil, lo había hecho cientos de veces, es una prueba de pulso que se realiza con frecuencia en los talleres y también como reto entre los muchachos. Estaba seguro de mi habilidad, pero no estaba tan seguro de mis nervios. Las manos se me habían quedado frías y se movían solas, fuera de mi control. Suspiré buscando aire.

«No puedo perder esta ocasión —me decía con furia mi pensamiento—. Tengo que demostrar la calidad de mi pulso. No dejaré que el miedo destruya mis sueños».

El pliego amarillento parecía reírse de mí. Cogí la barra de carbón, fijé la mirada en el lugar donde quería ver aparecer el círculo y lo tracé. Me había salido casi perfecto, pero las piernas no me sostenían.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)