Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jourdan

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Le 27 janvier 1945, l'armée soviétique libérait le camp d'Auschwitz.Soixante-quinze ans après, cet ouvrage reste un des quelques livres essentiels sur le sujet.Rudolf Höss a été pendu à Auschwitz en exécution du jugement du 4 avril 1947. C'est au cours de sa détention à la prison de Cracovie, et dans l'attente du procès, que l'ancien commandant du camp d'Auschwitz a rédigé cette autobiographie sur le conseil de ses avocats et des personnalités polonaises chargées de l'enquête sur les crimes de guerre nazis en Pologne. Conçu dans un but de justification personnelle, mais avec le souci d'atténuer la responsabilité de son auteur en colorant le mieux possible son comportement, celui de ses égaux et des grands chefs SS, ce document projette une lumière accablante sur la genèse et l'évolution de la Solution finale et du système concentrationnaire.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Éditions Jourdan

Paris

http://www.editionsjourdan.fr

Les Éditions Jourdan sont sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.

ISBN : 978-2-39009-402-9 – EAN : 9782390094029

Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.

Malgré ses recherches, l’éditeur n’est pas parvenu à retrouver les ayants droit de cette traduction. Si ceux-ci venaient à se reconnaitre, qu’ils n’hésitent pas à rentrer en contact avec la maison d’édition.

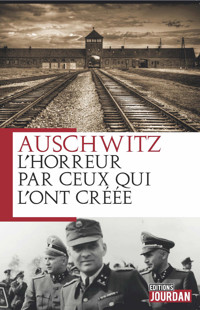

Auschwitz,

l’horreur par ceux qui l’ont créée

Mémoires de Rudolf Höss

CAMP DE CONCENTRATION1 A AUSCHWITZ (1940-1943)

Quand l’organisation d’Auschwitz est devenue urgente, l’Inspection n’avait pas besoin de chercher longtemps son commandant. Loritz2 pouvait se débarrasser de moi, pour recevoir un Schutzhaftlagerführer3 qui lui réponde mieux. Ce fut Suhren, futur commandant de Ravensbrück4, qui était adjoint de Loritz dans le corps général des SS.5 De cette façon je suis devenu le commandant du camp de « quarantaines » en organisation, Auschwitz.

C’était loin, en Pologne. Là, pouvait cet incommode Ross, ardent au travail, s’en donner à cœur joie. Ainsi pensait Glücks, l’inspecteur des camps de concentration. C’est dans ces circonstances que je me suis mis à ma nouvelle tâche. Moi-même, je n’avais jamais compté arriver si vite au grade de commandant puisque, en même temps, plusieurs Schutzhaftlagerführers, plus anciens, attendaient depuis longtemps un poste de commandant vacant.

La tâche n’était pas facile. Il fallait transformer, dans les délais les plus brefs, un complexe dont les bâtiments tenaient encore bien sous le rapport de la construction, mais qui étaient complètement délabrés et grouillaient de vermine, en un camp de transit pour 10 000 internés6. Du point de vue de l’hygiène, pratiquement tout faisait défaut. On m’avait déjà déclaré, à Oranienburg7, avant le départ, que je ne pouvais pas compter beaucoup sur une aide. Je devais me débrouiller moi-même dans la mesure du possible. On trouverait encore en Pologne tout ce dont on manquait depuis des années en Allemagne. Il est beaucoup plus facile de construire un camp tout neuf que de transformer rapidement en quelque chose d’utilisable un conglomérat de bâtiments et de baraquements inadaptés aux besoins d’un camp de concentration, et ceci, suivant l’ordre reçu, sans procéder à de grands travaux de construction.

Je venais à peine d’arriver à Auschwitz que l’inspecteur de la Police de sûreté et du Service de sécurité (SD) de Wroclaw8 me demandait déjà quand pourraient être reçus les premiers convois de prisonniers.

De prime abord, il était clair pour moi qu’on ne pourrait faire d’Auschwitz quelque chose d’utilisable, que par un travail acharné et inlassable de tous, depuis le commandant jusqu’au dernier détenu. Pour atteler tout le monde à cette besogne, il me fallait rompre avec toutes les habitudes et méthodes traditionnelles dans les camps de concentration. Puisqu’il fallait que j’exige de mes officiers et de mes soldats le plus grand effort, il fallait aussi que je leur donne le bon exemple. Je me levais au moment même où l’on réveillait le SS-mann. Avant qu’il ait commencé son service, j’étais déjà en route. Je ne trouvais le repos que tard dans la soirée. Il arrivait rarement à Auschwitz qu’on ne m’ait pas incommodé par des coups de téléphone au sujet de quelque singulier incident.

Pour obtenir des internés un travail efficace, il était indispensable qu’ils soient mieux traités, contrairement à l’usage pratiqué généralement dans les autres camps de concentration. J’espérais que je réussirais à leur assurer un meilleur gîte et une meilleure nourriture que dans les vieux camps. Tout ce qui, de mon point de vue, m’avait paru défectueux ailleurs, je voulais l’arranger autrement ici. M’appuyant sur ces hypothèses je pensais que je gagnerais aussi les internés à participer volontairement au travail de reconstruction. M’appuyant sur ce raisonnement je pouvais forcément exiger aussi des internés le meilleur rendement. Ces facteurs-là me paraissaient absolument sûrs.

Cependant, dès les premiers mois, je peux même dire dès les premières semaines, je me suis aperçu avec amertume que toute ma bonne volonté, mes meilleures intentions devaient se briser sur les défaillances humaines, sur l’obstination de la majorité des officiers et des hommes placés sous mon commandement. Avec tous les moyens qui étaient à ma disposition, je m’efforçais de les convaincre du bien-fondé de mes intentions, je cherchais à leur faire comprendre que c’était la seule voie qui conduise à une collaboration fructueuse de tous en vue d’accomplir la tâche qui nous était imposée. Inutile peine de cœur ! Dressés pendant des années par Eicke9, Koch10 et Loritz, les « vieux » étaient à tel point imprégnés des méthodes de ces derniers que, même ceux d’entre eux qui avaient la meilleure volonté, étaient incapables d’employer d’autres procédés que ceux qu’ils avaient appris durant toutes les années de leur travail dans les autres camps de concentration. Les « nouveaux » s’instruisaient vite auprès des « vieux », mais malheureusement ce n’est pas ce qu’il y avait de meilleur qu’ils apprenaient. Toutes mes démarches auprès de l’inspection des camps de concentration en vue d’obtenir pour Auschwitz ne serait-ce que quelques bons officiers et sous-officiers, sont restées sans résultat. Tout simplement Glücks ne le voulait pas. Il en était de même des prisonniers qui étaient appelés aux fonctions de responsable. Le Rapportführer11 Palitzsch devait trouver une trentaine d’hommes de toutes les professions, tous condamnés de droit commun (RSHA12 avait refusé de livrer des détenus politiques pour Auschwitz). Parmi les prisonniers de Sachsenhausen13 dont il disposait, il en a choisi trente, à son avis les meilleurs14. À peine une dizaine d’entre eux répondaient à ce que je voulais, convenaient à mes desseins. Palitzsch a choisi les détenus suivant sa conviction, suivant son opinion sur la manière de traiter les prisonniers, manière dont il avait l’habitude, qu’on lui avait apprise. Toutes ses aptitudes l’empêchaient d’agir autrement.

Ainsi donc le squelette même de l’organisation interne pour la construction du camp de concentration était difforme dès le début. Dès le début, des principes furent créés qui allaient se montrer par la suite particulièrement néfastes. On aurait pu malgré tout les rendre moins nuisibles, on aurait pu les plier aux besoins de la situation, si les Schutzhaftlagerführers s’étaient soumis à ma volonté et à mon point de vue.

Ils ne le voulaient ni ne le pouvaient pas à cause de leur esprit borné, de leur obstination, de leur méchanceté, et aussi, en grande partie, à cause de leur paresse. Ces individus-là convenaient très bien à leurs caractères et à leurs convictions.

Dans chaque camp de concentration, c’est le Schutzhaftlagerführer qui est le maître véritable, bien que le commandant laisse son empreinte sur la forme extérieure de la vie des internés, entrant en scène plus ou moins directement, suivant son énergie, suivant l’intérêt qu’il porte à son travail. Le commandant donne ses directives et reste en définitive responsable de tout. Le véritable maître de toute la vie des internés, de sa forme intérieure, c’est le Schutzhaftlagerführer, ou bien le Rapportführer, si ce dernier possède plus d’intelligence et de volonté. Le commandant donne des instructions, des ordres touchant les lignes générales de la vie des internés et il le fait selon les principes qu’il tient pour justes, mais l’exécution de ses ordres dépend uniquement de ces deux hommes. Il est entièrement tributaire de leur bonne volonté· et de leur bon sens, à moins qu’il se charge lui-même des fonctions qui leur incombent s’il les juge inaptes à les remplir ou s’il n’a pas confiance en eux. C’est le seul moyen qui lui garantisse l’exécution de ses instructions et de ses ordres selon ses intentions. Pour le colonel d’un régiment, il est déjà bien difficile de savoir si ses ordres ont été exécutés selon ses intentions par tous, jusqu’à la dernière unité, lorsqu’il s’agit des questions qui vont plus loin que les besognes quotidiennes. Combien plus difficile n’est-il au commandant d’un camp de savoir si ses ordres concernant les internés, souvent ordres de grande portée, ont été bien compris et strictement exécutés. Le plus souvent la façon d’exercer le pouvoir sur les internés est incontrôlable. Pour des raisons de prestige et de discipline, le commandant ne peut pas questionner les prisonniers sur leurs chefs SS, excepté le cas où il s’agit d’un crime. Même alors, les prisonniers, presque sans exception, affirment qu’ils ne savent rien, ou donnent des réponses évasives par crainte de représailles.15

Ces choses-là je les avais suffisamment apprises à Dachau16 et à Sachsenhausen en exerçant les fonctions de Blockführer17, de Rapportführer et de Schutzhaftlagerführer. Je sais bien combien il est facile, dans un camp, de fausser un ordre incommode ou bien de l’exécuter en sens contraire, sans que le chef s’en aperçoive. À Auschwitz j’ai gagné bientôt la certitude qu’on y agirait de la même façon. Cela, on ne pouvait le changer radicalement qu’en changeant tout le personnel de la direction du camp. L’inspection générale des camps n’y aurait jamais consenti. Je n’avais pas la possibilité de surveiller dans tous les détails l’exécution de mes ordres, à moins d’abandonner ma principale tâche, qui consistait à créer le plus vite possible un camp utilisable, et de jouer moi-même le rôle de Schutzhaftlagerführer.

C’est surtout dans cette première période de son développement que j’aurais dû rester au camp d’une façon ininterrompue, eu égard à la mentalité du personnel de la direction du camp. Or, justement en ce temps-là je devais m’absenter presque tout le temps à cause de l’incapacité des fonctionnaires de différents grades.

Pour mettre sur pied le camp, pour maintenir son existence, je devais conduire de longs pourparlers avec différents services de l’office économique, avec le chef du district, avec le gouverneur de la province. Comme mon intendant18 était le dernier des imbéciles, je devais à sa place mener toutes les négociations au sujet du ravitaillement de la troupe et des internés, qu’il s’agisse de pain, de viande ou de pommes de terre. Même pour obtenir de la paille, je devais me rendre dans les domaines environnants.

Comme je ne pouvais compter sur aucune aide de l’inspection générale des camps, je devais me débrouiller tout seul. Je devais me procurer par la ruse des voitures, des camions et l’essence nécessaires, me rendre à Zakopane et à Rabka pour chercher quelques marmites destinées à la cuisine des internés. Pour trouver des lits et des paillasses, je suis allé jusqu’au pays des Sudètes. J’étais obligé de me rendre, avec le chef des constructions du camp, à la recherche des matériaux les plus indispensables, car lui-même était incapable de se les procurer.

Pendant ce temps, on se disputait à Berlin la compétence pour l’agrandissement d’Auschwitz, car, selon les accords prévus, tout le complexe appartenait encore à la Wehrmacht qui l’avait prêté aux SS seulement pour la durée de la guerre.

La RSHA, la Police de Sûreté de Cracovie, et l’inspecteur de la Police de Sûreté et du Service de Sécurité (SD) de Wroclaw me demandaient constamment à quelle date nous pourrions accueillir des contingents plus importants de détenus. Moi, je ne savais pas encore où dénicher ne serait-ce que 100 m de fil de fer barbelé. Au port de Gliwice, il y en avait des montagnes entières dans les dépôts des sapeurs, mais je ne pouvais rien obtenir, car il fallait d’abord avoir l’autorisation de l’état-major supérieur du génie à Berlin. Comme il n’était pas possible de faire intervenir l’inspection générale des camps de concentration, j’étais obligé de voler la quantité de barbelés dont j’avais le besoin le plus urgent. Afin de me procurer du fer pour armature, je faisais démonter les restes des fortifications de campagne et détruire les abris. Dès que je tombais sur un dépôt contenant des matériaux dont j’avais un besoin urgent, je faisais tout charger, sans me soucier des compétences. Ne devais-je pas me débrouiller tout seul ?

Simultanément on délogeait tous les habitants d’une première zone avoisinant le camp et l’on s’apprêtait à faire évacuer une seconde zone. C’était à moi d’organiser l’exploitation des terres arables qui s’ajoutaient ainsi à notre domaine.19

Fin novembre 1940, je fus convoqué pour la première fois chez le Reichsführer SS20 et je reçus l’ordre de procéder à un agrandissement de l’ensemble du territoire du camp. J’ai cru que j’étais déjà suffisamment occupé par l’organisation et l’agrandissement du camp, cependant cette première convocation ne fut que le début d’une série ininterrompue de nouveaux plans, de nouveaux ordres. Dès le début j’étais absorbé, voire obsédé par ma tâche, par l’ordre reçu. Chaque nouvel obstacle ne faisait que stimuler mon zèle. Je ne voulais pas capituler. Mon ambition ne me le permettait pas. Je ne voyais plus que mon travail. Il n’est que trop compréhensible que la multitude et la variété de mes travaux me laissassent très peu de temps pour m’occuper de la vie du camp et des prisonniers. J’étais obligé d’abandonner les internés à des individus aussi peu recommandables que Fritzsch21, Meier,22 Seidler23 et Palitzsch, tout en sachant d’avance qu’ils ne dirigeraient pas le camp selon ma volonté et mes intentions. Je ne pouvais me consacrer entièrement qu’à une seule tâche. Il fallait m’occuper uniquement des prisonniers, ou bien poursuivre avec toute l’énergie possible la reconstruction et l’agrandissement du camp. Chacune de ces tâches exigeait un plein engagement de toute la personne. Un dédoublement n’était pas possible. Or, la construction et l’agrandissement du camp furent et restèrent ma tâche essentielle. Au cours des années, maintes autres tâches vinrent s’y ajouter, mais mon principal devoir, celui qui m’absorbait entièrement, resta inchangé. C’est à lui que je vouai toutes mes pensées, que je donnai tous mes soins. Tout le reste lui était subordonné. C’est en envisageant ainsi la question que je dirigeais l’ensemble. C’est de ce point de vue que je considérais tout.

Glücks m’a souvent dit que mon plus grand défaut était de vouloir tout faire par moi-même, au lieu de faire travailler mes subordonnés. Les fautes qu’ils faisaient à cause de leur insuffisance, il fallait en prendre mon parti. Il fallait m’en accommoder. Tout ne peut pas toujours se passer comme on le désirerait. Quand je lui expliquais que je disposais à Auschwitz d’officiers et de sous-officiers SS certainement le plus mal choisi, dont l’incapacité et plus encore la négligence et la mauvaise volonté m’imposaient la nécessité absolue de me charger moi-même des besognes les plus importantes et les plus urgentes, il se refusait à admettre mes arguments.

Il était d’avis qu’un commandant devait être capable de diriger le camp entier et de le tenir en main sans quitter son bureau, en se contentant de donner des ordres par téléphone et de faire occasionnellement une petite promenade d’inspection. Oh ! sainte simplicité ! Ce qui peut expliquer une telle opinion de Glücks, c’est qu’il n’avait jamais travaillé dans un camp. C’est pourquoi il ne pouvait pas comprendre mes ennuis ni en embrasser la portée.

Cette absence de compréhension de la part de mon supérieur me mettait presque au désespoir. J’avais engagé toutes mes connaissances, toute ma volonté dans l’accomplissement de ma tâche, je me suis entièrement consacré à elle et Glücks n’y voyait qu’une marotte, qu’une espèce de jeu. Selon lui j’étais obsédé par ma tâche et je ne voyais rien d’autre.

Après la visite du Reichsführer SS en mars 1941, visite qui entraîna de nouvelles tâches24, mais n’apporta aucune aide pour pallier les besoins les plus urgents, mon dernier espoir d’obtenir de meilleurs collaborateurs, plus dignes de confiance avait disparu. Il fallait me contenter de ces « importants personnages » que j’avais et continuer à me faire du mauvais sang à cause d’eux. Il y avait à côté de moi quelques collaborateurs vraiment bons et dignes de confiance, mais malheureusement ce n’étaient pas eux qui occupaient les postes importants. Ceux-là, j’étais obligé de les surcharger de travail, de les en accabler, de sorte que je m’apercevais souvent trop tard combien le travail excessif était nuisible. Dans cette atmosphère d’incertitude, ne voyant plus autour de moi à qui me fier, je devins moi-même à Auschwitz un autre homme. J’avais toujours envisagé, jusqu’à preuve du contraire, uniquement le bon côté des hommes qui m’entouraient, surtout quand il s’agissait des camarades. Cette confiance m’avait même joué de mauvais tours. À Auschwitz, où mes soi-disant collaborateurs me trompaient à chaque pas, m’apportaient quotidiennement de nouvelles déceptions, j’ai changé. Je suis devenu méfiant ; je voyais partout le désir d’abuser de moi ; je voyais partout le pire. Dans chaque personne nouvellement rencontrée, je flairais le mal, le pire. J’ai blessé ainsi plusieurs braves gens qui se sont ensuite détournés de moi. Je n’avais plus confiance en personne.

De vieux camarades m’avaient tant déçu et trompé, que la camaraderie, sentiment que je considérais jusqu’alors comme sacré, a pris à mes yeux l’aspect d’une farce. Toute réunion entre camarades me rebutait. Je les remettais toujours à plus tard et j’étais heureux quand je trouvais un prétexte plausible pour justifier mon absence. Cette attitude me valut des reproches de la part de mes camarades. Glücks lui-même m’a fait plusieurs fois remarquer qu’à Auschwitz il n’y avait pas de liens amicaux entre le commandant et ses subordonnés. Tout simplement je n’en étais plus capable, j’étais trop déçu.

Je m’enfermais de plus en plus en moi-même ; je suis devenu dur et inaccessible. Ma famille et surtout ma femme en souffraient, car j’étais souvent insupportable. Je ne voyais plus que mon travail, mon devoir. Tout sentiment humain fut relégué à l’arrière-plan. Ma femme s’efforçait de m’arracher à cette obsession. Elle invitait nos amis de l’extérieur et les réunissait chez nous avec mes camarades du camp en espérant ainsi améliorer mes relations avec ces derniers25. Dans la même intention, elle organisait aussi des réunions à l’extérieur du camp. Pourtant elle tenait à ces mondanités aussi peu que moi. Il m’arrivait de m’arracher pour un certain temps à ma solitude voulue, mais de nouvelles déceptions survenaient et je me retirais rapidement dans ma tour d’ivoire. Même des étrangers déploraient ma conduite. Je ne voulais plus changer. Sous l’effet de ces profondes déceptions, je suis tombé dans une sorte de misanthropie. Pendant des réunions avec des intimes que j’avais organisées moi-même, il m’arrivait de· rester muet, rébarbatif. J’aurais préféré m’enfuir pour rester seul et ne plus voir personne. Je faisais un grand effort pour me dominer, je cherchais un dérivatif dans l’alcool et je redevenais gai, bavard et même gaillard.

J’ai eu toujours le vin gai et l’alcool me rendait bienveillant envers tout le monde. Je ne me suis jamais disputé avec personne sous l’influence de la boisson. Quand j’étais dans un tel état, on m’avait souvent fait faire des concessions auxquelles je n’aurais jamais consenti ayant toute ma tête. Je n’ai cependant jamais pris d’alcool étant tout seul. Il ne me faisait alors aucune envie. Je ne me suis jamais enivré non plus ni me suis laissé aller à des écarts de conduite sous l’effet de la boisson. Lorsque j’en avais assez, je disparaissais discrètement. Il ne pouvait pas être question pour moi de négliger le service après une trop longue beuverie. Même si je rentrais très tard à la maison, j’étais à mon travail à l’heure précise, frais et dispos. Pour des raisons de discipline, j’exigeais la même conduite de mes subordonnés. Rien n’est plus démoralisant pour les subalternes que l’absence de leur chef à l’heure où commence le travail, absence causée par un abus d’alcool. Ils ne me comprenaient pas très bien. Contraints par ma présence, ils se présentaient à l’heure, tout en bafouant le « spleen du vieux ».

Pour être à la hauteur de ma tâche il m’incombait de jouer le rôle de moteur infatigable, qui incite tout le monde au travail de construction, qui pousse et entraîne tous, les SS comme les prisonniers. J’avais à lutter non seulement contre les difficultés causées par la guerre et contre celles que présentait le travail de construction, mais aussi, tout le temps, chaque jour, à chaque moment, contre l’indifférence et contre la négligence de mes collaborateurs, contre leur refus de participer à l’œuvre commune. Une résistance active se laisse briser, on peut l’attaquer, mais contre une résistance passive on est impuissant, car elle est insaisissable bien qu’elle se fasse sentir partout. J’étais donc obligé d’inciter au travail les rebutés, par la contrainte puisque je n’y arrivais pas autrement.

Si avant la guerre les camps de concentration représentaient un but défini, pendant la guerre ils sont devenus, suivant la volonté du Reichsführer SS, un instrument servant un autre but. Ils devaient dorénavant servir en premier lieu les besoins de la guerre et des armements. Chaque prisonnier devait se transformer, dans toute la mesure du possible, en ouvrier de l’armement26.

Chaque commandant devait adapter son camp à ce but unique. Selon la volonté du Reichsführer SS, Auschwitz allait devenir une puissante centrale d’armement actionnée par les prisonniers. Les indications qu’il nous avait données lors de sa visite en mars 1941 étaient sur ce point bien précises. Il fallait élargir l’ancien camp pour y recevoir 30 000 internés, installer un camp pour 100 000 prisonniers de guerre, tenir 10 000 internés à la disposition de l’usine chimique « Buna »27. C’étaient là des chiffres qui parlaient d’eux-mêmes. Ils étaient tout nouveaux dans l’histoire des camps de concentration, car, à l’époque, un camp comprenant 10 000 prisonniers était déjà considéré comme quelque chose d’inhabituel. Ce qui m’avait fait tendre l’oreille, c’était l’insistance avec laquelle le Reichsführer SS soulignait la nécessité absolue de procéder à une construction rapide, sans tenir compte des obstacles existants et de toutes les difficultés presque insurmontables auxquelles nous nous heurtions. La façon dont il a écarté les objections, pourtant valables, du Gauleiter28 et du gouverneur de la province29 laissait entendre qu’il s’agissait de quelque chose d’extraordinaire.

En servant dans les SS et sous les ordres du Reichsführer, j’étais déjà habitué à ne m’étonner de rien. Pourtant le ton dur et implacable avec lequel Himmler exigeait maintenant l’exécution immédiate de ses nouvelles instructions, c’était de sa part quelque chose de nouveau. Glücks lui-même en fut frappé. Or c’était moi qui allais être le seul responsable de tout. Créer de rien et avec rien, le plus vite possible — selon les opinions d’alors — quelque chose de gigantesque, aidé de mes « collaborateurs », sans aucun concours appréciable des autorités supérieures, après mes expériences précédentes, voilà ce que j’étais appelé à faire.

Comment se présentaient maintenant mes possibilités par rapport à la main-d’œuvre ? Qu’est devenu entre-temps le camp de concentration ?

La direction du camp s’était donné toutes les peines du monde pour maintenir à l’égard des prisonniers les traditions établies par Eicke. Voire chacun s’évertuait à surpasser les autres dans l’application de « meilleures méthodes »30 : Fritzsch, pratiquant celles de Dachau, Palitzsch, celles de Sachsenhausen ; et encore mieux Meier, celles de Buchenwald. J’avais beau leur indiquer que les conceptions d’Eicke étaient dépassées depuis longtemps, car le rôle des camps de concentration était changé. Ils se refusaient à me croire. L’enseignement d’Eicke convenait mieux à leurs cerveaux bornés et il n’y avait aucun moyen de le leur faire oublier. Si mes ordres, mes instructions étaient contraires à ces méthodes, ils s’appliquaient à les fausser. Ce n’était pas moi, c’étaient eux qui dirigeaient le camp. C’étaient eux qui éduquaient les internés responsables, depuis le surveillant du camp, jusqu’au dernier préposé aux écritures. C’étaient eux qui éduquaient les « Blockführer » et leur enseignaient comment il fallait traiter les internés. C’est un sujet dont j’ai déjà assez parlé et sur lequel j’ai assez écrit.31 Devant cette résistance passive, j’étais impuissant. Seul celui qui a travaillé pendant das années dans un camp de concentration peut me croire et me comprendre.

J’ai déjà eu l’occasion de parler de l’influence exercée par les internés « responsables » sur les autres prisonniers. Dans les camps de concentration, elle se manifestait d’une façon particulièrement aiguë. Dans l’énorme masse de prisonniers d’Auschwitz-Birkenau, elle devenait un facteur essentiel.

On pourrait croire que la similitude de destin et de souffrances dût créer entre les prisonniers des liens indestructibles, un senti ment de solidarité inébranlable. Rien n’est plus faux. L’impudent égoïsme ne se manifeste nulle part aussi brutalement qu’en captivité. Et plus la vie y est dure, plus choquante est cette attitude égoïste dictée par l’instinct de conservation.

Même des natures qui s’étaient montrées bienveillantes et secourables dans la vie normale sont capables, dans les dures conditions de la détention, de tyranniser sans pitié leurs compagnons d’infortune, lorsque cela leur donne la possibilité de rendre leur propre vie tant soit peu meilleure. Les natures froides, égoïstes ou, pis encore, disposées au crime sont bien plus cruelles. Impitoyablement elles passent outre à l’infortune de leurs compagnons si cela peut leur apporter le moindre avantage. Les prisonniers dont là sensibilité n’a pas encore été tuée par la brutalité de la vie de camp, éprouvent d’indicibles douleurs psychiques à cause de cette façon d’agir lâche et abjecte, sans compter les conséquences physiques d’un tel traitement. Le plus mauvais traitement, le plus arbitraire, de la part des gardiens les affecte moins, les blesse moins profondément que la méchanceté de leurs compagnons d’infortune. Ce qui brise leur résistance morale c’est de regarder, impuissants, sans aucune possibilité de réagir, les prisonniers exerçant les fonctions de surveillants torturer leurs compagnons. Malheur au prisonnier qui voudrait résister ou prendre la défense d’un de ses pitoyables camarades ! La terreur que sèment ceux qui exercent le pouvoir à l’intérieur du camp est trop forte pour qu’on puisse se risquer à l’affronter.

Pourquoi ces responsables, ces prisonniers préposés aux fonctions de surveillants, agissent-ils ainsi à l’égard des autres prisonniers, leurs compagnons d’infortune ? Ils le font, car ils veulent se présenter sous un jour favorable aux gardiens et aux surveillants animés du même esprit, car ils veulent montrer qu’ils sont aptes à la besogne, car ils peuvent obtenir ainsi quelque avantage et rendre leur vie plus agréable et tout cela aux dépens des autres détenus. La possibilité d’agir ainsi leur est donnée par le gardien et le surveillant qui tantôt observe leurs agissements avec indifférence et ne se donne pas la peine d’intervenir, tantôt, cédant à ses bas instincts et à sa méchanceté, approuve leur conduite et même les y encourage, éprouvant une joie satanique quand il peut dresser les prisonniers les uns contre les autres.

Parmi les prisonniers-surveillants, il y a des créatures brutales, vulgaires, dépravées et criminelles qui infligent à leurs propres camarades, par pur sadisme, des souffrances physiques et morales, les poussant même au suicide. Durant mon actuelle détention, j’ai eu et j’ai toujours encore maintes occasions de voir, dans mon champ d’observation limité, se confirmer, dans une moindre mesure, ce que je viens de dire.

Nulle part la vraie nature d’Adam32 ne se montre avec plus de clarté qu’en captivité. L’homme se défait de tout ce qui n’appartient pas à sa vraie nature, de tout ce que l’éducation et les usages lui ont inculqué. La prison le force avec le temps à abandonner toute affectation, à ne plus jouer à cache-cache avec lui-même. Il se montre nu, tel qu’il est véritablement, bon ou mauvais selon le cas.

Quelle influence exerçaient les conditions d’existence au camp d’Auschwitz sur les diverses catégories d’internés ?

Pour les « Reichsdeutsch »33 de toutes les couleurs du triangle34 il n’y avait pas de problème. Ils occupaient tous des postes de « responsables » suffisamment élevés pour leur donner la possibilité de satisfaire tous leurs besoins matériels. Ce qu’ils ne pouvaient pas obtenir par la voie légale, ils l’« organisaient ».35 Cette possibilité de tout « organiser » s’étendait à Auschwitz à tous les responsables haut placés, quelle que fût leur nationalité ou la couleur de leur triangle. Seuls l’intelligence, l’audace et le manque de scrupules décidaient du succès. Les occasions n’ont jamais manqué. Depuis que fut commencée l’action contre les Juifs36, il n’existait pratiquement rien qu’on ne pût se procurer de façon ou d’autre. Ceux qui exerçaient des fonctions élevées disposaient en plus de la possibilité, nécessaire dans leur cas, de se déplacer à leur gré.37

Jusqu’au début de 1942, les internés polonais représentaient le contingent le plus important38. Ils savaient tous qu’ils resteraient au camp au moins jusqu’à la fin de la guerre. La plupart d’entre eux étaient convaincus que l’Allemagne perdrait cette guerre. Après Stalingrad personne n’en doutait plus. Grâce aux renseignements qui leur parvenaient de nos ennemis, ils étaient très bien renseignés sur la « situation réelle » de l’Allemagne. Ces renseignements, il n’était guère difficile de les entendre par la radio. À Auschwitz les récepteurs ne manquaient pas.39 On les écoutait même dans ma maison. De plus, grâce à la complicité des travailleurs civils et même des SS, il était loisible d’entretenir une large correspondance clandestine avec l’extérieur.40 Il y avait donc assez de sources’ d’information. Chaque convoi de prisonniers apportait les dernières nouvelles du jour ; et comme selon la propagande ennemie la défaite des puissances de l’Axe n’était qu’une question de temps, alors, considérant les choses de ce point de vue, les détenus polonais n’avaient pas de raison particulière pour désespérer.

Ils se demandaient seulement qui d’entre eux aurait la chance de survivre.41 Cette incertitude leur rendait la captivité plus lourde au point de vue moral. Chacun avait peur de devenir la victime de la fatalité. Il pouvait être enlevé par une maladie épidémique à laquelle il n’aurait plus la force de résister. Il pouvait être subitement fusillé ou pendu comme otage. Il pouvait, sans s’y attendre le moins, être traduit devant le tribunal à procédure sommaire et condamné à mort comme faisant partie d’un groupe de résistance. Il pouvait être liquidé en guise de représailles. Il pouvait être victime d’un accident de travail mortel, provoqué par quelque malveillant. Il pouvait mourir à la suite de mauvais traitement ou de n’importe quel accident auquel il était perpétuellement exposé.

Il se demandait avec effroi s’il serait capable de se maintenir physiquement alors que la nourriture devenait de plus en plus insuffisante, l’entassement des prisonniers de plus en plus insupportable, tandis que les conditions d’hygiène s’aggravaient et qu’il était souvent exposé, pendant son lourd travail, à toutes les rigueurs du climat.

À tout cela s’ajoutait le souci continu concernant la famille et les proches. Étaient-ils encore chez eux ? Ne les avait-on pas envoyés quelque part comme travailleurs forcés ? Étaient-ils encore vivants ?

Beaucoup d’entre eux étaient tentés par l’évasion, le seul moyen de s’arracher à cette existence misérable. Ce n’était pas très difficile. À Auschwitz les possibilités d’évasion étaient innombrables.42 On pouvait facilement créer les conditions nécessaires à une telle entreprise. Il n’était pas difficile de détourner l’attention des gardiens. Avec un peu de courage et un minimum de chance, c’était à faire. Lorsqu’on mise tout sur une seule carte, on sait évidemment aussi que cela peut aller mal et qu’on peut y laisser sa peau.

Ce qui s’opposait à ces projets d’évasion c’était la crainte des représailles, de l’arrestation des membres de la famille, de la liquidation d’une dizaine ou plus de compagnons d’infortune. Beaucoup de fugitifs ne se souciaient pas trop des représailles43 et risquaient l’évasion quand même. Une fois sortis de l’enceinte de garde, ils pouvaient compter sur le concours de la population civile des environs ; quant à la suite, elle ne posait plus aucun problème. S’ils n’avaient pas de chance, c’était la fin. La mort d’une façon ou de l’autre, c’était leur mot d’ordre. Les autres prisonniers, compagnons d’infortune du fugitif tué pendant la tentative d’évasion, devaient défiler tous devant son cadavre pour voir comment peut finir une évasion. Ce spectacle a certainement effarouché un bon nombre de ceux qui projetaient de s’évader, les a fait reculer, mais il y avait des durs, qui malgré tout ont risqué le coup ; ils pouvaient bien avoir la chance d’appartenir aux quatre-vingt-dix pour cent qui ont réussi.44

Quels pouvaient être les sentiments éprouvés par les détenus pendant ce défilé ? Autant que je sache lire dans les visages j’y voyais l’effarement devant le sort du fugitif, la pitié pour la malheureuse victime, et le désir de la vengeance, du talion lorsque le temps serait venu. J’ai vu la même expression sur leurs visages quand ils assistaient à une pendaison ; seulement alors, l’effroi, la peur d’un destin semblable se laissaient voir plus nettement.

Il faut que je parle encore ici du tribunal à procédure sommaire et des exterminations d’otages qui concernaient exclusivement les détenus polonais. Dans la plupart des cas, ces otages étaient déjà internés depuis un temps assez long, mais ni les dirigeants du camp ni eux-mêmes ne savaient qu’ils y étaient comme otages.

Soudain un ordre de la police de sécurité ou de la RSHA arrivait par télex : « Les détenus énumérés ci-dessus doivent être fusillés ou pendus ».45

En quelques heures il fallait exécuter l’ordre et envoyer notre rapport.

Les prisonniers en question étaient arrachés de leur lieu de· travail ou tirés des rangs pendant l’appel, et mis au dépôt. Ceux d’entre eux qui étaient internés depuis plus longtemps savaient à quoi s’en tenir ou tout au moins le soupçonnaient. Au dépôt on leur lisait l’ordre d’exécution. Pendant la première période 1940-1941, c’est un commando de troupes qui les fusillait. Plus tard on les pendait ou on les tuait un par un d’une balle dans la nuque, tirée d’un fusil de petit calibre.46 Les malades couchés étaient tués dans l’infirmerie47 par piqûre.48

Le tribunal à procédure sommaire de Katowice se rendait habituellement toutes les quatre ou six semaines à Auschwitz et tenait sa séance dans le bâtiment du dépôt.49 Les prisonniers du tribunal à procédure sommaire de la Gestapo, dont la plupart se trouvaient au camp depuis quelque temps, pendant que les autres venaient d’y être amenés, comparaissaient devant le président qui les interrogeait avec un interprète et leur demandait s’ils avouaient. Les prisonniers, à l’interrogatoire desquels j’ai assisté, ont avoué sans contrainte, en toute franchise et avec beaucoup d’assurance. Plusieurs femmes se sont distinguées par leur courage tout particulier.

Dans la plupart des cas on prononçait un verdict de mort et l’exécution se faisait séance tenante. Tout comme les otages, ces condamnés allaient à la mort la tête haute et calmes, convaincus de s’être sacrifiés pour leur patrie. Je lisais souvent dans leurs yeux un fanatisme qui me rappelait les « Sectateurs de la Bible » et leur comportement au moment de mourir.

Les criminels de droit commun, condamnés par le tribunal à procédure sommaire pour attaque à main armée, banditisme et vol, ne mouraient pas de la même façon. Les uns étaient indifférents et obtus, même devant la fin, les autres geignaient, gémissaient, imploraient grâce. On observait ici la même chose qu’à Sachsenhausen pendant les exécutions : ceux qui mouraient pour une idée se montraient forts et courageux50, les asociaux restaient indifférents ou bien cherchaient à se défendre.

Quoique les conditions générales d’existence à Auschwitz ne fussent guère bonnes, aucun détenu polonais n’avait envie d’être transféré dans un autre camp. Dès qu’on leur faisait savoir qu’ils devaient être transférés, ils mettaient tout en mouvement pour rester, par exception, à Auschwitz. Lorsqu’en 1943 l’ordre général nous parvint de transférer tous les Polonais dans des camps situés à l’intérieur du Reich, je fus submergé par des demandes qui parvenaient des responsables de tous les ateliers, de toutes les exploitations. Personne ne pouvait se passer des Polonais. Il a fallu procéder, de force, à un échange calculé d’après le pourcentage. Je n’ai jamais entendu parler d’un détenu polonais qui aurait sollicité volontairement son transfert dans un autre camp. Je n’ai jamais pu comprendre pourquoi ils se cramponnaient à Auschwitz.51

Parmi les internés polonais, il y avait trois grands groupes politiques dont les partisans se faisaient la guerre violemment. Le plus fort d’entre eux fut le groupe des nationalistes chauvins. Ils se disputaient les postes influents. Si un prisonnier parvenait à un poste important dans le camp, il cherchait aussitôt à entraîner derrière lui les adhérents de son groupe et à éliminer de l’aire de son pouvoir ceux qui appartenaient à d’autres groupes. Cela n’allait pas sans basses intrigues. J’ose dire que certains cas de typhus ou de fièvre typhoïde avec issue mortelle doivent être portés à l’actif de ces luttes pour le pouvoir. Les médecins m’ont souvent dit que c’est à l’infirmerie que ces luttes pour la prépondérance étaient particulièrement violentes. Il en allait de même au bureau chargé de la distribution de la main-d’œuvre. C’étaient là les deux postes-clefs de toute la vie du camp. Ceux qui en disposaient détenaient le pouvoir. Et on l’exerçait ce pouvoir, et pas trop modérément. Ceux qui occupaient les postes importants pouvaient facilement caser leurs amis là où ils voulaient et aussi éloigner ou même éliminer ceux qui ne leur plaisaient pas. À Auschwitz tout cela était possible.52 Ces luttes politiques pour le pouvoir avaient lieu non seulement parmi les détenus polonais d’Auschwitz. Ces antagonismes politiques existaient dans tous· les camps et parmi toutes les nationalités. Même parmi les Espagnols rouges, à Mauthausen il y avait deux groupes qui luttaient violemment l’un contre l’autre. Moi-même, quand j’étais en prison préventive et au pénitencier, j’ai pu voir les hommes de droite et les hommes de gauche s’entre combattre.

La direction des camps de concentration entretenait soigneusement ces rivalités et les attisait pour empêcher une cohésion trop étroite entre les internés. Non seulement les antagonismes politiques, mais aussi – et encore plus – les rivalités dites « de couleur » y jouaient un grand rôle.53 Aucune direction de camp, si forte fût-elle, ne serait capable de tenir sous sa férule et de diriger des milliers de détenus, si elle n’était pas aidée par ces rivalités. Plus les antagonistes sont nombreux et plus les luttes pour le pouvoir entre les internés sont : violentes, plus il est facile de diriger le camp.

« Divide et impera ! »54 Voilà un précepte important qu’on ne devrait sous-estimer ni en haute politique ni dans la vie d’un camp de concentration.

Un autre contingent important était constitué par les prisonniers de guerre russes qui devaient construire le camp des prisonniers de guerre de Birkenau. Ils étaient arrivés dans un état de déchéance physique complète du camp des prisonniers de guerre de Lamsdorf 55 qui se trouvait sous la direction de la Wehrmacht55.

Ils s’étaient trouvés à Lamsdorf, après avoir marché des semaines entières sans presque être nourris. Pendant les arrêts on les conduisait tout simplement dans les champs les plus proches et ils y dévoraient, comme des bêtes, tout ce qui se laissait manger. À Lamsdorf on en aurait rassemblé près de 200 000. Ils y étaient presque tous installés sur un terrain en forme de carré dans des abris qu’ils avaient creusés eux-mêmes dans la terre. L’approvisionnement était insuffisant et irrégulier. Ils faisaient leur cuisine eux-mêmes dans leurs trous, mais la plupart dévoraient leur ration toute crue ; on ne pouvait pas appeler cela manger.

La Wehrmacht n’était pas préparée, en 1941, à recevoir de telles masses de prisonniers de guerre. L’appareil chargé des affaires des prisonniers de guerre était trop rigide, pas assez vif pour pouvoir improviser rapidement. D’ailleurs, lors de la débâcle de mai 1945, il n’en allait pas autrement pour les prisonniers de guerre allemands. Les alliés, eux, non plus, n’étaient pas en état de faire face à ce cas de reddition en masse. On les rassemblait tout simplement sur un terrain qui s’y prêtait, on entourait sommairement le terrain de fil de fer barbelé et on les abandonnait à eux-mêmes. Leur sort était exactement semblable à celui des Russes.56

C’est avec ces prisonniers qui souvent se tenaient à peine debout que je devais procéder à la construction du camp de Birkenau. Suivant l’ordre du Reichsführer SS, on ne devait me fournir que des prisonniers particulièrement forts, pleinement capables de travailler. Les officiers qui accompagnaient le convoi ont dit que c’était tout ce qu’on avait trouvé de mieux à Lamsdorf.

Ils avaient bien la volonté de travailler, mais ils étaient tellement épuisés qu’on ne pouvait rien en tirer. Je me rappelle très bien que nous leur avions attribué régulièrement des rations supplémentaires pendant qu’ils se trouvaient encore dans le camp principal.57 Le résultat était nul. Leur corps usé à l’extrême ne digérait plus la nourriture ; leur organisme ne fonctionnait plus. Ils mou raient comme des mouches de l’épuisement général ou à cause du moindre malaise contre lequel leur organisme n’était plus en état de se défendre. J’en ai vu d’innombrables mourir en s’empiffrant de betteraves et de pommes de terre.

Pendant un certain temps, j’employais presque quotidiennement environ 5 000 Russes à décharger des trains entiers de rutabagas. Toutes les voies étaient déjà encombrées de ces trains et des montagnes de rutabagas recouvraient les rails. Il n’y avait rien à faire. Tout simplement les Russes n’étaient plus physiquement capables de rien faire. Apathiques, ils tournaient en rond d’une façon déraisonnable, sans aucun but, ou se terraient dans un coin tranquille pour avaler quelque chose de mangeable trouvé par hasard, ou bien pour mourir en silence.

La situation empira encore pendant le dégel en hiver 1941-1942. Ils supportaient déjà difficilement le froid, mais l’humidité, le « ne plus jamais être sec » et le fait d’avoir été logés, au début, à Birkenau, dans de primitives baraques en pierre, bâclées rapidement et inachevées, firent que le nombre des décès augmentait constamment. Même ceux d’entre ces prisonniers qui, jusqu’alors, avaient été capables d’une sorte de résistance devenaient de jour en jour moins nombreux. Les rations supplémentaires ne servaient plus à rien. Ils avalaient tout ce qu’ils pouvaient se procurer, mais ne parvenaient pas à apaiser leur faim.

J’ai vu un jour une colonne russe composée de plusieurs centaines d’hommes, sur le chemin d’Auschwitz à Birkenau, s’écarter soudain de sa route et se précipiter sur des silos remplis de pommes de terre. Ils couraient en rangs serrés de sorte que les sentinelles, surprises et partiellement submergées, ne savaient plus que faire. Heureusement je suis arrivé au bon moment pour rétablir la situation. Les Russes fouillaient dans les silos et il n’y avait pas moyen de les en arracher. Plusieurs d’entre eux sont morts en mastiquant, les mains pleines de pommes de terre. Ils n’avaient plus aucun égard les uns pour les autres. L’instinct de conservation, dans sa forme la plus brutale avait détruit en eux tout sentiment humain.

Les cas de cannibalisme n’étaient pas rares à Birkenau. J’ai vu moi-même un Russe couché parmi des tas de briques à qui on avait ouvert le corps avec un objet mal coupant et à qui manquait le foie. Ils s’entretuaient pour s’emparer de quelque chose de mangeable. En passant à cheval à côté du camp, j’ai aperçu un Russe qui, accroupi derrière un tas de pierres, mâchait un morceau de pain. Un autre lui a assené un coup de brique sur la tête pour lui arracher son pain. Je me trouvais de l’autre côté des barbelés. Quand je suis arrivé sur les lieux par la porte d’entrée, celui qui s’était caché derrière le tas de pierres était déjà mort, le crâne fracassé. Dans la foule des Russes qui traînaient tout autour il m’a été impossible de retrouver le coupable.

Pendant le nivellement du terrain pour la première tranche de Birkenau, on trouvait souvent, en creusant, les fossés, des corps de Russes qui, tués par d’autres Russes et partiellement mangés disparaissaient dans quelque trou boueux. Cela nous expliqua l’énigmatique disparition d’un grand nombre de Russes. De ma maison j’ai vu un Russe traîner une bassine derrière le bloc attenant à la Kommandantur et la gratter avidement. Soudain, un autre surgit à l’angle du bloc, s’arrêta un moment, se précipita sur celui qui grattait la bassine, le projeta sur le fil électrifié et disparut avec la bassine. La sentinelle postée sur le mirador avait observé la scène, mais elle n’eut pas le temps de tirer sur le fuyard. J’appelai tout de suite par téléphone le Blockführer de service, je fis interrompre le courant et me rendis moi-même au camp à la recherche du coupable. L’homme projeté sur le fil de fer était mort. On ne réussit pas à trouver l’autre. Ce n’étaient plus des hommes. Ils étaient transformés en bêtes occupées seulement à chercher la nourriture.

D’entre plus de 10 000 prisonniers de guerre russes qui devaient fournir le gros de la main-d’œuvre pour la construction du camp de Birkenau, il ne restait plus, en été 1942, que quelques centaines.58 Ce reste représentait une élite. Ils travaillaient d’une façon parfaite et on les utilisait comme commandos volants partout où il fallait faire rapidement un travail. Je n’ai jamais pu me défaire de l’impression que ces hommes n’avaient survécu qu’aux dépens de leurs camarades parce qu’ils étaient plus acharnés, plus coriaces et moins scrupuleux.

En été 1942, si je me rappelle bien, ces prisonniers réussirent une évasion collective.59 Une grande partie d’entre eux fut alors tuée, mais d’autres, assez nombreux, parvinrent à s’enfuir.

Ceux qu’on avait ramenés au camp expliquèrent qu’ils s’étaient décidés à cette évasion en masse parce qu’ils eurent peur d’être gazés quand on leur avait annoncé leur prochain transfert dans un autre secteur, récemment achevé. Ils croyaient que ce transfert n’était qu’une façon de les tromper. Cependant on n’avait jamais eu l’intention de gazer ces Russes. Ils savaient certainement qu’on avait liquidé les commissaires et les instructeurs politiques russes, et ils pensaient que le même sort les attendait.60 C’est ainsi que naissent les psychoses collectives, et produisent de tels effets.

Le suivant d’entre les principaux contingents était constitué par les Tziganes. Longtemps avant la guerre, lors des actions contre les asociaux, on avait acheminé aussi les Tziganes vers les camps de concentration. À la Direction de la police criminelle du Reich, il y avait un bureau chargé uniquement de la surveillance des Tziganes. On faisait constamment des perquisitions dans leurs campements pour mettre la main sur des individus non tziganes qui s’y étaient infiltrés, et on les envoyait dans des camps comme asociaux, ou réfractaires au travail. On procédait aussi dans ces campements à une sélection suivant des critères biologiques.

Le Reichsführer SS voulait absolument assurer la conservation des deux tribus tziganes les plus importantes (je ne peux plus me rappeler leurs noms).61 À son avis c’étaient les descendants directs de la race indo-germanique primitive dont ils auraient conservé les us et les coutumes dans un état relativement pur. Ceux-ci devaient être tous réunis pour des besoins de la recherche scientifique, exactement enregistrés et mis sous la protection de la loi sur les monuments historiques. On devait plus tard les rechercher dans toute l’Europe et les rassembler tous dans une région déterminée qui leur serait assignée. Pour mieux les surveiller on rassembla, en 1937/38 tous les Tziganes nomades dans ce qu’on appelait des « camps d’habitation » installés au voisinage des grandes villes.

En 1942, ordre fut donné d’arrêter, sur toute l’étendue du Reich, toutes les personnes de sang tzigane y compris les métis, sans considération d’âge et de sexe, et de les expédier à Auschwitz.62 Une seule exception était faite en faveur des Tziganes de pure race, reconnus comme membres des deux tribus principales. Ceux-ci devaient s’établir dans le district d’Oldenburg sur les rives du lac de Neusiedler. Ceux qu’on allait transporter à Auschwitz devaient y rester, dans un « camp familial », pendant la durée de la guerre.

Cependant les directives d’après lesquelles on devait procéder aux arrestations n’étaient pas suffisamment précises. Les divers représentants de la police criminelle les interprétaient à leur gré et ainsi furent arrêtées des personnes qui n’auraient dû dans aucun cas se trouver parmi les internés. On arrêta de nombreux permissionnaires blessés à plusieurs reprises et titulaires de hautes décorations, mais dont le père, la mère ou l’un de leurs grands-parents avaient été Tziganes ou métis. Il se trouvait parmi eux un des plus anciens membres du Parti dont le grand-père, tzigane, était venu s’installer à Leipzig ; l’homme était lui-même à la tête d’un important commerce dans cette ville et avait été plusieurs fois décoré pendant la Première Guerre mondiale à laquelle il avait pris part. Il y avait aussi parmi eux une étudiante qui exerçait à Berlin les fonctions de Führerin à l’Union des Jeunesses féminines allemandes. On trouvait encore de nombreux cas analogues.63 Je les signalai à l’administration de la police criminelle du Reich64. À la suite de cela, on procéda à des vérifications et un grand nombre de personnes furent libérées, mais dans la masse ce n’était guère sensible.

Je ne saurais dire combien de Tziganes et de métis il y avait à Auschwitz.65 Je sais seulement qu’ils occupaient entièrement un secteur prévu pour 10 000 personnes.66 Or, les conditions générales d’existence à Birkenau correspondaient à tout, mais non pas aux besoins d’un « camp familial ». Toutes les conditions indispensables pour garder ces Tziganes, ne serait-ce que pendant la durée de la guerre, faisaient défaut. Il n’était même pas possible d’assurer aux enfants une nourriture convenable. Pendant un certain temps, en invoquant un prétendu ordre du Reichsführer SS, je parvins, grâce à ce stratagème, à obtenir quelques aliments convenables aux petits enfants. Cela prit bientôt fin, car le Ministère du Ravitaillement refusa d’attribuer aux camps de concentration toute denrée alimentaire réservée aux petits enfants.

En juillet 1942 nous eûmes une nouvelle visite du Reichsführer SS. Je lui fis faire un tour complet et détaillé du camp des Tziganes.67 Il vit tout : les baraques remplies à éclater, les conditions d’hygiène insuffisantes, l’infirmerie pleine de malades. Il vit la section des maladies infectieuses, les enfants atteints de « noma »68, épidémie infantile qui m’avait toujours fait horreur, car elle me rappelait les lépreux que j’avais vus en Palestine69. Il vit ces petits corps décharnés, ces joues si creuses qu’elles devenaient translucides, ce lent pourrissement des corps vivants.