21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

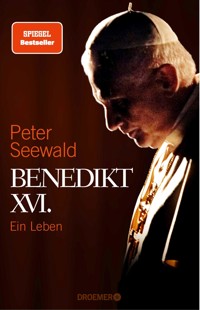

Benedikt XVI. Sein einzigartiges Erbe Er war der erste deutsche Papst an der Spitze der katholischen Kirche seit einem halben Jahrtausend, der älteste bei Amtsantritt seit knapp dreihundert Jahren und der erste Papst der Neuzeit, der sein Amt aus freien Stücken niederlegte. Joseph Ratzingers Leben schrieb eine Jahrhundertbiographie, dessen Vermächtnis sein Biograph Peter Seewald offenlegt, der den deutschen Papst so gut kannte wie kein anderer Journalist. »Seewald gilt als einer der besten Kenner von Papst Benedikt XVI.« Die Zeit

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

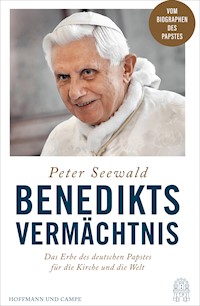

Peter Seewald

Benedikts Vermächtnis

Das Erbe des deutschen Papstes für die Kirche und die Welt

Hoffmann und Campe

»Glauben ist nichts anderes,

als in der Nacht der Welt

die Hand Gottes berühren.«

Benedikt XVI.

Prolog

Der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy bemerkte einmal, sobald die Rede auf Joseph Ratzinger komme, beherrschten »Vorurteile, Unaufrichtigkeit und sogar die glatte Desinformation jede Diskussion«.

Der frühere Präfekt war nicht ganz schuldlos daran. Seine gelegentlich rigide, unvermittelte Kommunikation wirkte provozierend. Als Protagonist eines traditionellen Katholizismus war er freilich schon aufgrund seiner Linie der neben Karol Wojtyła am meisten bekämpfte Kirchenführer, speziell in seinem Herkunftsland – und wurde dennoch, oder genau deshalb, zu einer der herausragendsten Persönlichkeiten unserer Zeit.

Joseph Ratzinger hat Geschichte geschrieben. Kirchen- und Weltgeschichte. Als Mitgestalter des Konzils, als Erneuerer der Theologie, als Glaubenshüter, der an der Seite Karol Wojtyłas dafür Sorge trug, dass im Sturm der Zeit das Schiff Kirche auf Kurs blieb. Und als erster Deutscher, der nach einem halben Jahrtausend wieder den Stuhl Petri einnahm – nach einem des kürzesten Konklaves überhaupt.

An Superlativen besteht kein Mangel. Da ist: der meistgelesene Theologe der Neuzeit, dessen Werke Abermillionen von Menschen inspirierten und unzählige Priesterberufungen auslösten. Der Kirchenführer, der mit drei Jahrzehnten Dienst im Vatikan so lange an der Spitze der größten und ältesten Institution der Welt stand wie niemand sonst. Der wohl bedeutendste Theologe, der jemals die katholische Kirche führte. Alleine der Akt seiner Demission, der die Welt erschütterte, macht Ratzinger zu einer herausragenden Figur in der zweitausendjährigen Geschichte der Kirche.

Unvergesslich die historischen Tage im Frühjahr 2005. Niemand glaubte wirklich daran, dass der »Großinquisitor« auch nur den Hauch einer Chance hatte, Papst zu werden. Was für ein Beben, als dann Kardinaldiakon Jorge Arturo Medina Estévez am Abend des 19. April vom Balkon des Petersdomes in die Welt hinausrief: »Annuntio vobis gaudium magnum – Ich verkünde euch eine große Freude … Habemus Papam – Wir haben einen Papst.« Um dann unter dem frenetischen Beifall einer euphorisierten Menge fortzufahren: »Josephum … Cardinalem … Ratttzingerrrrr«.

Als der neue Pontifex endlich selbst auf die Loggia trat, löste sich ein Jubel ohne Grenzen. Un papa tedesco – ein deutscher Papst! 100000 Menschen hüpften in die Luft, klatschten wie verrückt in die Hände, lagen sich mit Tränen in den Armen. Vielleicht hätte der neue Oberhirte auch selbst am liebsten Tränen vergossen. In seiner Rührung über die Zuneigung des großen Gottes, der dem kleinen Joseph aus dem kleinen Marktl am Inn, diesem nach seinem Selbstbild so schwächlichen Menschen, am Ende seines Lebens die gesamte Herde anvertraute. Er sei nur »ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn«, stellte er sich vor. Ihn tröste jedoch »die Tatsache, dass der Herr auch mit ungenügenden Werkzeugen zu arbeiten und zu wirken weiß.«

Dann warf er die Arme hoch, freudig, erleichtert, ein bisschen ungelenk, mit senkrecht nach vorne aufgestellten Handflächen, wie man es von vielen Jesus-Darstellungen kennt. »Ich habe geweint«, gestand Rocklegende Patti Smith, die inmitten der Menge stand: »Selbst aus großer Entfernung konnte man die Menschlichkeit dieses Mannes spüren. Ich weiß, dass er nicht jedermanns Geschmack ist, aber ich denke, er ist eine gute Wahl. Ich mag ihn, sehr sogar.«

Jorge Bergoglio, der nachmalige Papst Franziskus, sollte später bestätigen: »In dem Moment der Geschichte war Ratzinger der einzige Mann mit der Statur, der Weisheit und der notwendigen Erfahrung, um gewählt zu werden.«

Joseph Ratzinger lässt niemanden kalt – ob man ihn nun für den Leuchtturm der Catholica hält, einen Sterndeuter aus dem Morgenland unserer Hoffnung oder für einen Reaktionär, der sich jeder Reform der Kirche in den Weg stellt. Als ehemaliger Kommunist und Spiegel-Autor stand ich dem Präfekten der römischen Glaubenskongregation nicht unbedingt nahe. Umso überraschter war ich, bei unserem ersten Treffen im November 1992 einem Menschen zu begegnen, der so gar nichts von einem Kirchenfürsten an sich hatte und von einem Panzertypen am allerwenigsten. Alles an ihm wirkte weich, bescheiden, unkompliziert, uneitel. Luxus schien dem Sohn einfacher Leute vom Lande so wenig zu liegen wie irgendeine Hofhaltung (die ihm nachgesagt wurde). Als es um seinen Job ging, gestand mir der Glaubenshüter der katholischen Welt, es müssten nun jüngere Kräfte seine Aufgabe übernehmen. Er sei müde, ausgebrannt. Er könne nicht mehr.

Ich war aus der Kirche ausgetreten, aber mir imponierte, wie mein Gesprächspartner Glaube und Vernunft unter einen Hut brachte. Oder den Primat der Liebe unterstrich, der über allem stehen müsse. Zu verzeihen, auch wenn das unmöglich erscheint, damit die Bitterkeit im Herzen nicht zu einem Monster wird. Seine Art zu lehren erinnerte an spirituelle Meister, die nicht durch eitle Lektionen überzeugen, sondern durch leise Gesten, versteckte Hinweise, Langmut. Vor allem durch das eigene Beispiel, zu dem Integrität, Treue, Courage und eine gehörige Portion Leidensbereitschaft gehören.

Vielleicht war es ein Spleen, dass er auf Reisen häufig zwei gleich gepackte Koffer mitnahm, aus Angst, einer könnte ihm abhandenkommen. Aber ich mochte seinen trockenen Humor, seine Noblesse, seinen Einsatz für die einfachen Gläubigen, deren Frömmigkeit er gegen die kalte Religion seiner Professorenkollegen verteidigte. Dass er es mit seiner Zurückhaltung bisweilen übertrieb, konnte einen auf die Probe stellen. Joviales Schulterklopfen war von ihm ohnehin nicht zu erwarten. Niemals in den fast dreißig Jahren, die ich ihn als Journalist begleitete, lud er mich zum Essen ein. Wohl auch deshalb, um die journalistische Distanz nicht zu unterlaufen, die die Grundlage unserer Interviews bildete.

Vor allem verließ Ratzinger nie der Mut, sich gegen das »man« zu stellen. Gegen das, was »man« zu denken, zu sagen und zu tun habe. Erst recht in einer Gesellschaft, die im Begriff steht, von der ungeheuren Dynamik, mit der die neuen Formeln des Zeitgeistes um sich greifen, erdrückt zu werden. Den Preis für seine Souveränität bezahlte er mit dem Verzicht auf allgemeine Anerkennung. Dem Grundsatz, eine Wahrheit auch dann auszusprechen, wenn sie unbequem ist, fühlte er sich genauso verpflichtet wie dem Widerstand gegen alle Versuche, aus der Botschaft Christi eine Religion nach den Bedürfnissen der »Zivilgesellschaft« zu machen. Es sei ein grandioser Irrtum, mahnte er, zu denken, man müsse sich nur ein anderes Mäntelchen umhängen, schon würde man wieder von jedermann geliebt und anerkannt. Schon gar nicht in einer Zeit, in der viele gar nicht mehr wüssten, wovon man spräche, wenn man vom katholischen Glauben rede.

Ratzinger klagte nicht. Selbst über seinen penetranten Gegner Hans Küng, der ihn übel beleidigte, wusste er Positives zu sagen. Dialog war ihm wichtig. Legendär sein Disput mit dem linken Soziologen Jürgen Habermas. Freunde beschrieben ihn als Feingeist, einen Poeten, der Theologie in eine musikalische Sprache brachte und auch von Musik selbst einiges verstand. »Er bot uns eine sehr konkrete, tiefe Analyse der 9. Sinfonie von Bruckner, die wir dort gespielt hatten«, schwärmte der Stardirigent Kent Nagano noch Jahre nach seinem Vatikan-Auftritt mit dem Bayerischen Staatsorchester: »Die Verbindung zwischen Musik, Ausdruck und Glauben, über die er sprach, hat mich zu Tränen bewegt.«

Joseph Ratzingers Leben schrieb eine Jahrhundertbiographie. Da war der Junge aus einer antifaschistischen Familie, der von seinem Vater lernte, »anders zu denken, als man damals zu denken hatte«. Die hautnahe Erfahrung des Nationalsozialismus prägte seine Wachsamkeit gegenüber jedweder Manipulation der Massen und einer menschlichen Selbstherrlichkeit, die im Leben ohne Gott die Voraussetzung für Freiheit sieht. Widerstandskämpfer wie der protestantische Theologe Dietrich Bonhoeffer wurden ihm Vorbild bei dem Ziel, Priester zu werden.

Als junger Professor stieg er raketenhaft zum neuen Stern am Himmel der Theologie auf, ein frischer Geist, der eine nicht gekannte Sprache und Intelligenz im Erkennen der Geheimnisse des Glaubens verkörperte. Ein guter Theologe brauche den »Mut des Fragens« befand er, aber genauso die »Demut, auf die Antworten zu hören, die uns der christliche Glaube gibt«. Mit fünfunddreißigJahren wurde er Spindoktor des Konzils. Erst durch seine Initiativen konnte das Zweite Vatikanum zu jenem öffnenden, wegweisenden Ereignis werden, das die katholische Kirche in die Moderne katapultierte. Wie Johannes XXIII., den er verehrte, kämpfte er für eine Erneuerung nach den Erfordernissen der Zeit. Aber genau wie der Konzilspapst bestand er darauf, die Suche nach dem Zeitgemäßen dürfe niemals zu einer Preisgabe des Wahren und Gültigen und zur billigen Anpassung an das gerade Aktuelle führen.

Mehrfach stand er vor dem Untergang. Als Doktorand, weil ein missliebiger Professor seine Habilitation verwarf. Als Theologe, der plötzlich verfemt war, weil er sich der Umwertung des Konzils entgegenstellte. In den achtziger und neunziger Jahren übernahmen Journalisten mit der Legende von der Wende Ratzingers vom Progressiven zum Reaktionär und Kampfbegriffen wie »Großinquisitor« die psychologische Kriegsführung, die von Hans Küng befehligt wurde, um den ehemaligen Kollegen ins Abseits zu befördern. In Wahrheit sei der Präfekt ein Mann, befand der liberale Münchner Religionsphilosoph Eugen Biser, bei dem sich »Scharfsinn mit Einfühlungsvermögen und der Einsichtnahme in die Denkweise anderer« verbänden. Ratzinger sei schon deshalb »eine die anderen Kurialen weit überragende Persönlichkeit«, weil er sich »nie mit seinem Amt ganz zu identifizieren gesucht hat, sondern immer er selbst zu bleiben versucht.«

Im Grunde rannte kein Kirchenmann so vehement gegen die Verbürokratisierung seiner Kirche an wie der Präfekt der Glaubenskongregation. »Die Kirche hat von Christus her ihr Licht«, beharrte er, »wenn sie dieses Licht nicht auffängt und weitergibt, dann ist sie nur ein glanzloser Klumpen Erde.« Insbesondere dem katholischen Establishment in Deutschland hielt er vor, es habe die »Dynamik des Glaubens« abgewürgt durch Geschäftigkeit, Selbstdarstellung und ermüdende Debatten um Strukturfragen. Den Streit um die Kirche betrachtete er dabei als den Normalzustand. Der christliche Glaube sei nun mal die stete Provokation für ein rein weltlich-materielles Denken und Handeln. Im Übrigen habe es der Kirche noch nie geschadet, ihre Güter aufzugeben. Letztlich sei das nachgerade die Voraussetzung, um ihr Gut zu bewahren.

Unsere Welt hat sich verändert. Wo gehen wir hin? Was müssen wir tun? Wo liegen die Antworten auf die so drängenden Fragen unserer Zeit?

Um Zukunft gestalten zu können, braucht es visionären Mut. Aber auch den Blick auf die Lehren der Geschichte. In seiner Kindheit und Jugend musste Ratzinger erleben, wie der Wahn, eine Welt ohne Gott und einen »neuen Menschen« schaffen zu wollen, in Terror und apokalyptischer Verwüstung endete. In Bezug auf die Kirche schrieb sich dem Jungen eine Grunderfahrung ein, dass nämlich »die bloße institutionelle Garantie nichts nützt, wenn nicht die Menschen da sind, die sie aus innerer Überzeugung heraus tragen.«

Durch seine Beiträge zur gesellschaftlichen Debatte galt Ratzinger als der führende Intellektuelle des Christentums weltweit, ein Vordenker, genial begabt und so bedeutend, dass ihn der englische Historiker Peter Watson zu den »Genies der Deutschen« zählt, neben Jahrtausendgrößen wie Beethoven, Bach und Hölderlin. Unmöglich jedenfalls könnte ein seriöser Historiker behaupten, ohne Ratzinger wäre die Geschichte der Kirche genauso verlaufen wie mit ihm.

Fest steht: Mit seinem Beitrag zum Konzil, der Wiederentdeckung der Väter und der Verlebendigung der Lehre kann Ratzinger als ein Erneuerer des Glaubens gelten, der, wie alle wahren Reformer, dazu beitrug, zum Kern des Christentums zu führen, nicht zu seiner Entkernung.

Sein von manchen als nicht konsequent genug wahrgenommener Kampf gegen den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche legte die Grundlagen für Aufklärung, Prävention und Sühne. Unvergesslich sein Klageruf am Karfreitag des Jahres 2005: »Wie viel Schmutz gibt es in der Kirche und gerade auch unter denen, die im Priestertum ihm ganz zugehören sollten?«

Reformen, für die Franziskus gerühmt wird, wurden von Benedikt in die Wege geleitet. Interreligiöser Dialog und die Beziehung zum Judentum erlebten eine neue Blüte. Mit Enzykliken wie Deus caritas est (Gott ist Liebe) hob er päpstliche Lehrschreiben auf ein nicht gekanntes Niveau. Sein Apostolisches Schreiben Summorum Pontificum öffnete den Zugang und die Wertschätzung für die klassische Liturgie. Man muss nicht mit allen Positionen Benedikts einverstanden sein, aber niemand kann bestreiten, dass hier jemand mit allem, was er sagte, verlässlich der Botschaft des Evangeliums, der Lehre der Väter, der Schätze der Tradition und den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils entsprach.

Alles in allem verstand sich Benedikt XVI. als der Pontifex zwischen den Welten. Als der Letzte einer alten und der Erste einer neuen, die gerade dabei ist, den Erdball kräftig durchzuschütteln. Tatsächlich war er der Letzte in der Reihe der Nachfolger Petri, der noch den Terror der Nazis und den Weltkrieg erlebte. Der Letzte, der am Zweiten Vatikanum teilnahm und es entscheidend lenkte. Der Letzte, der ein Europa verkörperte, das sich in seiner Kultur, seiner Wissenschaft, seinem Glauben auf das Erbe der griechischen und römischen Antike sowie der religiösen Prägung durch das Juden- und Christentum stützte. Und zugleich der Erste, der nach rund fünfhundert Jahren wieder aus Deutschland kam. Der Erste in der Geschichte, der mit seinem dreibändigen Jesus-Werk eine Christologie vorlegte. Der Erste, der durch die Kreation eines Papa emeritus das Papsttum veränderte, wie es von einem einzelnen Menschen noch nie verändert wurde. Und schließlich der Erste, der eine Kirche voraussah, die wieder in der Diaspora existieren wird – und der für die schwierige Situation der Katholiken in einer den Überlieferungen des Christentums wieder feindlich gegenübertretenden Umwelt das Konzept anbot, auch in einer säkularisierten Gesellschaft wirken zu können. Am Ende stelle er sogar noch einen Rekord auf: als der seit dem Apostel Petrus am längsten lebende Papst überhaupt.

Vermutlich stehe nun eine andere Epoche der Kirchengeschichte bevor, analysierte Ratzinger, in der das Christentum eher wieder im Senfkorn-Zeichen sichtbar wird, »in scheinbar bedeutungslosen, geringen Gruppen, die aber doch intensiv gegen das Böse anleben und das Gute in die Welt hereintragen; die Gott hereinlassen.« Um Antwort auf die Krise der Kirche zu finden und nicht an aktuellen Skandalen zu verzweifeln, empfahl er, sich nicht mit den gerade in ihr herrschenden Kräften zu identifizieren, sondern mit dem Glauben der Kirche und den Gläubigen aller Jahrhunderte. Die Vernünftigkeit des Glaubens, das Beispiel der Heiligen, die Schönheit und Tiefe des liturgischen Lebens – all dies sei ja nicht einfach weggewischt, vorbei und vergessen durch die Abstimmung des momentanen Zeitgeistes.

Benedikts Botschaft ist dabei immer auch ein Appell an die Welt, an die Kirche, an jeden Einzelnen von uns: zur Besinnung, zur Umkehr. Wir können unmöglich weitermachen wie bisher, rief er bereits 2010 in unserem Gesprächsband Licht der Welt aus. Die Menschheit stehe an einem Scheitelpunkt. Viel zu wenig beachtet werde dabei die Wechselwirkung zwischen der Spiritualität einer Gesellschaft und ihren Standards. »Es gibt so viele Probleme, die alle gelöst werden müssten«, mahnte er, »die aber alle nicht gelöst werden, wenn nicht im Zentrum Gott steht und neu sichtbar wird in der Welt.«

Vielleicht war es das Drama seines Lebens, über Jahrzehnte hinweg aus der Defensive heraus agieren zu müssen, wie ein Wächter, der in der Nacht der Gefahr einsam das Haus Gottes bewacht. Andererseits war gerade das seine Stärke, seine Berufung. »Mein Grundimpuls war«, erklärte sich Ratzinger, »unter den Verkrustungen den eigentlichen Glaubenskern freizulegen und diesem Kern Kraft und Dynamik zu geben. Dieser Impuls ist die Konstante meines Lebens.« »Wagen wir den Lebensstil Jesu Christi«, rief der Pontifex dann seinen Leuten zu, »haben wir den Mut, den Glauben zu leben. Lassen wir uns nicht einreden, dies sei veraltet oder überholt! Überholt und gescheitert sind die materialistischen Lebensmodelle, alle Versuche, ein Lebensprojekt ohne Gott aufzubauen. Christus aber ist nicht nur gestern und heute, er ist auch morgen, weil ihm die Ewigkeit gehört.«

Wäre die katholische Kirche in Deutschland Ratzingers Linie gefolgt, sie stünde heute vielleicht nicht mitgliederstärker, aber profilierter und glaubensstärker da, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, durch eine überzeugende Ethik echter Partner bei der Lösung der schwierigen Fragen moderner Zivilisation zu sein.

Dem Verlag bin ich dankbar für die Ermutigung, das Vermächtnis des deutschen Papstes für Kirche und Welt als erzählerischen Dialog zugänglich zu machen. Nein, er »gehe nicht weg vom Kreuz«, hatte Benedikt XVI. bei seiner Demission noch angekündigt. Ganz so, als ahne er nicht nur den voranschreitenden Niedergang seiner Kirche, sondern auch die Kreuzfeuer, denen er noch ausgesetzt sein würde. Die letzte Attacke, die versuchte, sein Vermächtnis zu überschatten, waren Vorwürfe, er hätte in seiner Zeit als Bischof von München Missbrauch vertuscht und die Täter geschützt. Die von einer Anwaltskanzlei im Rahmen eines Gutachtens vorgebrachten Anschuldigungen, die eine Lawine von Medienberichten auslösten, erwiesen sich dabei als unbegründet und haltlos (siehe das Dossier am Ende dieses Buches).

Das Leben und Wirken großer Menschen ist letztlich viel zu komplex, um es ganz ausleuchten zu können. Es gibt immer neue Facetten zu entdecken – und gleichzeitig verhüllt es sich im Geheimnis von Vorsehung und Berufung. Benedikts Vermächtnis jedenfalls wird bleiben. Als das eines Glaubenszeugen des Jahrhunderts, der versuchte, in der Erneuerung zu bewahren, in der Bewahrung zu erneuern und zu erinnern auch an den Segen, der durch das Christentum in die Welt kam, nicht zuletzt im Beitrag evangelischer Gemeinden und Pastoren im Standhalten gegen das Unrechtsregime des DDR-Staates. Bleiben wird er gleichwohl als das Narrativ einer Kirche, die ihren Stifter und dessen Auftrag in den Mittelpunkt stellt – und damit Orientierung und Hoffnung gibt; weit über alles Irdische hinaus; bis zum Ende der Zeit.

Gewiss hat er nicht alles richtig gemacht. Am Ende wird die Zeit darüber urteilen, welche Bedeutung Joseph Ratzinger über den Tag hinaus zukommt. Stefan Oster, der Bischof von Benedikts Geburtsbistum Passau, ist dabei überzeugt, dass »von Papst Benedikts Erbe die Kirche lange zehren wird«. Sein Lebenswerk habe »eine exzellente Relevanz für die Fragen des heutigen Menschen, vor allem die Sinnfragen«. Und Jorge Bergoglio würdigte seinen Vorgänger bereits als »großen Papst«: »Groß ob der Kraft seiner Intelligenz, seines Beitrags zur Theologie, groß ob seiner Liebe gegenüber der Kirche und den Menschen, groß ob seiner Tugenden und seines Glaubens«. Benedikts Geist, ist Franziskus überzeugt, »wird von Generation zu Generation immer größer und mächtiger in Erscheinung treten«.

Bei meinem letzten Besuch in Benedikts kleinem Kloster in den Vatikanischen Gärten traf ich auf einen Mann, der längst in der Erwartung des Todes lebte. Der Körper war abgemagert, der Rücken gebeugt wie ein geknickter Strohhalm. Den Kopf legte er seitlich auf die Schulter, als wäre er zu schwer geworden. Und dennoch hatte die Begegnung etwas Gelöstes, Heiteres, irgendwie eingehüllt in eine Aura von Weisheit und Heiligkeit. »Das nächste Mal treffen wir uns im Himmel«, winkte mir der Papa emeritus beim Abschied nach. Er wusste genau, wohin die Reise gehen und was ihn an ihrem Ziel erwarten würde. Christi Verheißung vom ewigen Leben war eines seiner Lieblingsthemen. »Wenn Zugehören zur Kirche überhaupt einen Sinn hat«, meinte er einmal, »dann doch nur den, dass sie uns das ewige Leben und so überhaupt das richtige, das wahre Leben gibt. Alles andere ist zweitrangig.«

Benedikt XVI., der 265. Nachfolger des Apostels Petrus, verstarb am 31. Dezember 2022, dem Gedenktag des heiligen Papstes Silvester I., um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae (»Mutter der Kirche«) in den Vatikanischen Gärten. Die Liturgie der katholischen Kirche schrieb an diesem Tag als Lesung den Prolog des Johannesevangeliums vor. Der Text greift einen der Schwerpunkte der Theologie und des Wirkens Joseph Ratzingers auf, den Begriff des Logos, der allumfassenden geistigen Energie. Er begann mit dem Satz: »Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott … Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen.«

Peter Seewald

Herkunft

Hans Küng, Ratzingers erbitterter Gegner, wies häufig darauf hin, sein früherer Kollege sei als Hinterwäldler aufgewachsen.

Ja, in der Enge eines kleinen Dorfes, der Ärmlichkeit eines halb verfallenen Hauses, drangsaliert von einem pensionierten Gendarmen, der einem keine Luft zum Atmen ließ.

Aber auch Ratzingers Selbstdarstellung hatte manchmal etwas von Armer-Leute-Romantik.

Die Eltern hätten eisern sparen müssen, beschrieb er die Lage der Familie. Tatsächlich hatte die Inflation der zwanziger Jahre alle ihre Ersparnisse aufgefressen. Um die Haushaltskasse aufzubessern, war die Mutter gezwungen, immer wieder einmal als Köchin in einem Hotel in Reit im Winkl zu arbeiten. Von dem alten Bauernhaus, das der Vater in dem Weiler Hufschlag bei Traunstein gekauft hatte, gab es zwar einen wunderbaren Bergblick, aber das Dach war undicht, und die Toilette war ein Plumpsklo außerhalb. Andererseits war die Herkunft des späteren Papstes alles andere als hinterwäldlerisch.

Was wissen wir über die Familie?

Die ersten Spuren lassen sich vor den Toren der fürstbischöflichen Stadt Passau finden. In einer Urkunde aus dem Jahre 1304 taucht ein kirchlicher Hof zu Recing auf, den die Ratzingers bewirtschafteten. Aus Recing wurde Ratzing, aus den Recingers die Räzingers, dann die Ratzingers.1801 übernahm die Familie einen Hof des Klosters Niederaltaich an der Donau, in dem der Vater des späteren Papstes geboren wurde. Die Ratzingers fielen auf durch Strebsamkeit, Begabung, Fleiß, eine gewisse Sturheit – und eine außergewöhnliche Religiosität.

Was sich auch in den außerordentlich vielen Berufungen niederschlug. Insgesamt brachte das Stammhaus der Familie in dem Weiler namens Rickering zwei Ordensfrauen und fünf Priester hervor.

Darunter den streitbaren Dr. Georg Ratzinger, der als Sozialpolitiker, Reichstagsabgeordneter und Publizist in die Geschichte einging. Es gibt dabei interessante Parallelen zwischen ihm und seinem Großneffen, dem späteren Benedikt XVI. Onkel und Neffe zeigen sich nicht nur als auffallend intelligent und schriftstellerisch begabt, sondern auch als enorm widerborstig.

Dazu gehörte, dass sowohl Georg Ratzinger als auch sein Großneffe Joseph die beiden letzten Konzile mit beeinflusst haben. Der eine als Berater des Theologen Ignaz Döllinger, der Schlüsselfigur der »Altkatholiken«, die sich nach dem Ersten Vatikanum von Rom abspalteten, der andere als die rechte Hand von Kardinal Frings, der dank seinem Assistenten eine der entscheidenden Persönlichkeiten des Zweiten Vatikanums wurde.

Georg Ratzinger lieferte als Sekretär Döllingers das Material für dessen Streitschrift Janus, die eine Welle des Protestes gegen Rom auslöste. Kurz vor Beginn des Konzils rief er sogar zum »offenen Widerstand der katholischen Gelehrten Deutschlands« auf. Es sei »an der Zeit«, sich zu erheben »gegen die jesuitisch-römischen Synkrasien, die man zu Dogmen stempeln wolle«. Als sich Döllinger gegenüber Pius IX. radikalisierte, wandte sich Ratzinger aber ab. »Es ist nicht die Sprache eines aus wissenschaftlichen Gründen opponierenden Mannes«, urteilte er über seinen früheren Mentor, »es ist die Sprache eines Religionsspötters, der Ton eines Voltaire.«

Eine der Tanten Benedikts, Theogona, war Ordensfrau, einer seiner Onkel Priester.

Onkel Alois war nicht besonders beliebt bei den Ratzinger-Kindern. Er gab ständig ungebetene Ratschläge. Der Bischof von Passau schickte ihn 1938 in Frühpension, um ihn vor dem KZ zu bewahren. Alois hatte seinen Pfarrangehörigen nach dem Gottesdienst einen Treueeid auf die Kirche abverlangt.

Auch Ratzingers Vater wäre gerne in den geistlichen Dienst getreten.

Wie sein religiöses Vorbild, der gütige Klosterpförtner Bruder Konrad von Altötting, trieb ihn als junger Mann die Sehnsucht, Mönch zu werden. Seine Aufnahme im Passauer Kapuzinerkloster Mariahilf kam nur deshalb nicht zustande, weil die Eltern nicht einwilligten.

Er war offenbar eine komplizierte Persönlichkeit.

Das Leben hatte es nicht gut gemeint mit ihm. Eigentlich stand ihm als dem erstgeborenen Sohn der elterliche Hof zu, doch während seiner Zeit beim Militär trat ein jüngerer Bruder das Erbe an. Nach dem Wehrdienst wechselte er 1902 als Unteroffizier der Reserve in das Königlich Bayerische Gendarmerie Korps. Er war überzeugter Monarchist. Als im April 1919 in München der Revolutionäre Arbeiterrat die sozialistische Räterepublik proklamierte, legte er sein Amt nieder. Erst als der abgesetzte Ludwig III. seine Staatsdiener explizit von ihrem Eid auf ihn befreite, nahm er den Dienst wieder auf.

Das Zeugnis eines Vorgesetzten bescheinigte ihm im Oktober 1920: »Im Dienst fleißig, verlässlich, verwendbar, ausreichend befähigt.« Aber eben auch: »leicht erregt«.

Man kann sich ihn vorstellen als geradlinigen, tüchtigen, bis auf die Knochen akkuraten, aber auch sehr strengen Mann. Heuchelei, Eitelkeit und Opportunismus waren ihm zuwider. Er las leidenschaftlich Zeitung und studierte politische und religiöse Literatur. Gendarm war nicht gerade sein Traumberuf. Gäbe es so etwas wie Wiedergeburt, verriet er einem Nachbarn, würde er mit Sicherheit nicht mehr Polizist werden, sondern Bauer.

Er neigte zu Temperamentsausbrüchen.

Das hatte sich mit der Zeit gelegt. An seinem Einsatzort in Marktl bescheinigte die Lokalzeitung, der Polizeichef habe »in der verhältnismäßig kurzen Zeit seines Hierseins durch Gerechtigkeitssinn sowie durch Entgegenkommen und Freundlichkeit im Umgang die Achtung der Einwohnerschaft erworben«.

Zu Hause spielte er Zither.

Die Musikalität war ein Erbe seiner böhmischen Mutter. Die Liebe seines Lebens jedoch war der christkatholische Glaube. »Seine Grundthematik ist das Religiöse«, sollte der Sohn bestätigen, und zwar »in einer sehr tiefen, intensiven und männlichen Frömmigkeit.«

Wenige Menschen haben Benedikt XVI. so beeindruckt und geprägt wie sein Vater. Für seine Entscheidung zum Priesterberuf, bekannte Ratzinger, sei nicht zuletzt »die kraftvolle, entschieden religiös ausgerichtete Persönlichkeit unseres Vaters ausschlaggebend« gewesen: »Er war ein Mensch mit Verstand. Er dachte anders, als man damals denken sollte, und das mit einer souveränen Überlegenheit, die überzeugte.«

Er war ein entschiedener Hitler-Gegner.

Die Nazis waren für ihn einfach nur Verbrecher. Hitler nannte er einen Streuner und Gauner der übelsten Sorte. Er war Abonnent des Geraden Weg des zum Katholizismus konvertierten früheren Chefredakteurs der Münchner Neuesten Nachrichten Fritz Gerlich. »Der Nationalsozialismus ist eine Pest«, hieß eine der Schlagzeilen Gerlichs im Juli 1932. Der kleine Joseph bekam hautnah mit, wie sein Vater »gelitten hat«. Sooft er von den Umtrieben der braunen Brut las, habe er »fast einen Wutanfall bekommen«.

Als Hitler 1933 an die Macht kam, entschied der Vater: »Jetzt kommt der Krieg, jetzt brauchen wir ein Haus.«

Noch im selben Jahr kaufte er für 5500 Reichsmark das alte Bauernhaus bei Traunstein. Das war viel Geld für einen kleinen Beamten. Er scheute sich auch nicht, Priester und Bischöfe zu kritisieren, weil sie zu wenig Widerstand gegen die Nazis zeigten. Benedikt XVI. zog aus dieser Zeit die Lehre: Ihre institutionelle Größe nützt der Kirche nichts, wenn nicht auch die Menschen da sind, die sie mit ihrem Glauben tragen.

Manchmal wirkte der Vater wie ein Rabbi.

Er hielt sich an das Regelwerk der Kirche. Das heißt, er beachtete die Zehn Gebote, hielt die Festtage des liturgischen Kalenders ein, las in der Bibel, studierte das Leben der Heiligen, betete den Rosenkranz, ging zur Beichte, feierte regelmäßig die Heilige Eucharistie und meditierte über die Geheimnisse der Menschwerdung Gottes. »Wenn es sich fügte«, erinnerte sich sein Sohn, holte der Vater seine alte Evangelienerklärung hervor, »um uns in das Evangelium des Sonntags einzuführen.« Zur Förderung der Kinder gehörten aber nicht nur musische Bildung und die Vermittlung der Glaubensgrundlagen. »Alle drei Kinder müssen mir den Führerschein machen«, verkündete er eines Tages – gemacht hat ihn allerdings keines.

Auch die Mutter des späteren Papstes, Maria, stammte aus einer sehr religiösen Familie.

Ihr Vater Isidor, ursprünglich ein Handwerksbursche aus dem bayerischen Schwaben, führte mit seiner Frau in Rimsting am Chiemsee eine gut gehende Bäckerei und gründete einen »Seelsorgeverein«. Ihm war es zu verdanken, dass die Gemeinde zur ordentlichen Pfarrei aufstieg. Ihre beiden Onkel mütterlicherseits hatten die Altäre von St. Andreas in Salzburg und der Klosterkirche der Ewigen Anbetung in Innsbruck gestaltet.

Als Älteste musste sich Maria um ihre sieben jüngeren Geschwister kümmern und vor Schulbeginn Brot, Brezen und Semmeln austragen. Mit 15 wurde sie als Hausmädchen nach Kufstein geschickt. Weitere Stationen waren Salzburg und Frankfurt am Main. Zuletzt arbeitete sie als Süßspeisenköchin im Hotel Neuwittelsbach in München.

Maria galt als lebenslustige, warmherzige Natur, spontan und gesellig, eine »Alleskönnerin«, die sogar Seife selbst herstellte und sich für das Theater interessierte. Benedikt XVI. sagte über seine Mutter, von ihr habe er nicht nur das Aussehen, sondern das Sinnliche, die Liebe zur Natur, zur Poesie.

Kennengelernt hatten sich Joseph und Maria über eine Annonce im Altöttinger Liebfrauenboten. Unmittelbar vor ihrer Hochzeit am 9. November 1920 war jedoch ein »Ehehindernis« aufgetaucht.

Es fehlten die nötigen Papiere. Weil sich herausstellte, dass Maria nicht nur unehelich geboren, sondern auch nicht »legitimiert«, also nachträglich als leibliches Kind anerkannt worden war. Im Übrigen waren auch ihre Eltern jeweils unehelich geboren worden. Dass Isidor Rieger aber auch wirklich der Vater Marias war, davon war Benedikt XVI. fest überzeugt. Er habe seine Tochter »sehr geliebt – und sie ihn auch«.

Hatte der familiäre Hintergrund Auswirkung auf die Einstellung des späteren Papstes?

Schwer zu sagen. Immerhin kannte er die Notlagen der Menschen nicht nur aus Büchern. Ratzinger fiel weder als Theologe noch als Bischof oder Papst durch einen rigiden Moralismus auf. Während Johannes Paul II. nicht nur als der politischste, sondern auch der moralisch strengste Papst galt, den es je gab, betrachtete Ratzinger Fragen der Sexualmoral als eher sekundär. Die Botschaft Jesu sei keine Morallehre, beharrte er.

Beispiele für die Haltung Ratzingers?

Er kritisierte etwa die Enzyklika Humanae vitae von Paul VI. »Da sind auch Lichter drinnen«, meinte er, »aber so, wie es dargestellt war, war es eine andere Wellenlänge als die meine.« Nehmen wir die Kondom-Debatte, als Medien weltweit von Sensation sprachen, weil Benedikt XVI. erklärte, es gäbe im Zusammenhang mit Aids durchaus Situationen, in denen Verhütungsmittel sinnvoll seien.

Vorehelicher Sex, Verhütung oder der Zölibat waren nicht unbedingt seine bevorzugten Themen. »Wenn wir uns einfangen lassen in diese Diskussionen«, warnte er bei einem Treffen mit Bischöfen, »dann fixiert man die Kirche auf ein paar Ge- oder Verbote, wir stehen da als Moralisten mit ein paar etwas altmodischen Ansichten, und die eigentliche Größe des Glaubens erscheint gar nicht.«

Marktl am Inn war die zwölfte Station in der nicht unbedingt steil verlaufenen Karriere des Papstvaters. Auf Station Nummer elf, in Pleiskirchen bei Altötting, kamen Tochter Maria und Sohn Georg auf die Welt.

1927 waren die Eheleute auch nicht mehr unbedingt das, was man junge Eltern nennen könnte. Der Vater war gerade 50 geworden, seine Ehefrau 43. Im Ort zerrissen sich manche das Maul darüber, dass eine so alte Frau noch ein Kind bekommt. So gesehen passte der Name »Joseph« für den Nachzügler ganz gut. Die hebräische Bedeutung ist: »Gott fügt hinzu.«

Es ist der 16. April, ein Karsamstag, als Joseph Aloisius Ratzinger um 4.15 Uhr das Licht der Welt erblickt.

Gemäß der damals geltenden liturgischen Ordnung findet die Feier der Osternacht am frühen Morgen des Karsamstags statt. Es ist die Nacht der Gottesfinsternis. Jesus ist tot. Hinabgestiegen »in die unterste Tiefe«, wie es im griechischen Text des apostolischen Glaubensbekenntnisses heißt, in die Unterwelt, die Sphäre der Verlassenheit. Der Vater zögerte nicht lange. Er trug das Neugeborene in die nur wenige Schritte entfernte Dorfkirche St. Oswald, wo er sein Kind in die Arme der Ordensfrau Adelma Rohrhirsch legte. Sie vertrat seine Schwester Anna, die eigentliche Taufpatin, die es nicht geschafft hatte, rechtzeitig anzureisen.

»Lumen Christi«, Licht Christi, heißt es in der Osterliturgie. Danach ruft die Orgel zum »Gloria«, der Priester stimmt ein »Christus ist auferstanden« an. Laut Eintragung im Pfarrbuch wird der kleine Joseph genau vier Stunden und fünfzehn Minuten nach seiner Geburt getauft. Er ist der erste Täufling in der Feier der Auferstehung Christi.

Und das war bedeutend. Jedenfalls in den Augen des späteren Papstes. Der »Erste des neuen Osterwassers« zu sein, bekannte Ratzinger, sei in seiner Familie »immer als eine Art Privileg betrachtet worden – als ein Privileg, in dem eine besondere Hoffnung, auch eine besondere Weisung liegt, die sich im Laufe der Zeit enthüllen muss«.

Ratzinger bekannte, das Bewusstsein, an einem Karsamstag geboren und der erste Täufling des Osterwassers gewesen zu sein, habe ihn stets »begleitet«. Er habe die Umstände seiner Geburt irgendwann als »eine Anrede« erkannt, die er »immer tiefer zu verstehen« versuchte. Insofern sei dieser Tag, »über dem dann Christus steht, geheimnisvoll verborgen und zugleich anwesend«, regelrecht »ein Programm für mein Leben geworden«. Insofern seien gerade auch seine Texte über die Karsamstags-Situation Jesu »nicht etwas Erdachtes, sondern etwas mit meinem Grund, mit dem Beginn meiner Existenz Verwobenes, in das ich nicht nur hineindachte, sondern auch hineinlebte«.

Klingt mystisch. Dabei wird Ratzinger doch vor allem als kühler, vernunftorientierter Denker gesehen.

Vielleicht hat man das Sendungsbewusstsein Ratzingers aufgrund seiner Bescheidenheit und seiner distanzierten Art immer ein wenig unterschätzt. Er dachte und lebte jedenfalls in dem Bewusstsein von »Vorsehung«, wie er die Mächte des Schicksals nannte. Das Leben jedes Menschen habe eine eigene Bestimmung, der man sich entweder verschließen oder öffnen könne, sagte er. Schon als Kind habe er zum Beispiel den Drang verspürt, das, was er für sich erkannte, weitergeben zu müssen. Als Student sei ihm klargeworden, »dass ich etwas werden musste, dass nur erreichbar war, indem ich Priester wurde«.

Hineingeboren in den Karsamstag, in die Abwesenheit Gottes, die Gottesfinsternis. Was heißt das?

Dass durch das Leiden und den Tod Christi aus dem Karfreitag schließlich der Ostersonntag, die Auferstehung kommt. Aus dem Minus wird ein Plus. Ratzinger wies häufig auf die doppelte Bedeutung des Karsamstags hin. In dessen Aussage liege etwas »von der Situation der menschlichen Geschichte überhaupt, von der Situation unseres Jahrhunderts«. Da sei »einerseits die Dunkelheit, das Ungewisse, das Fragende, die Gefährdungen, das Drohende« – andererseits aber zugleich auch »das hellste Zeichen der Hoffnung«.

In der ihm eigenen Sprache kommentierte er: »Die Liebe ist eingedrungen in das Reich des Todes: Auch in der extremsten Dunkelheit können wir eine Stimme hören, die uns ruft, eine Hand suchen, die uns ergreift und uns nach draußen führt.«

Auffällig bei Ratzinger ist einerseits eine hohe Intellektualität, andererseits seine Erdverbundenheit. Der japanische Historiker Hajime Konno ist gar der Überzeugung, ohne Blick auf seine Verbundenheit mit Bayern, seiner Religiosität und seinen Einwohnern, könne man Ratzinger gar nicht verstehen.

Die Verwurzelung in der liberalen altbayerischen Frömmigkeit gehört gewissermaßen zur Grundausstattung des deutschen Papstes. In seiner Mutter hatte er dazu, wie er empfand, »eine sehr warmherzige, poetische Seele, die das verkörperte, was aus Glauben da ist – die Güte und Überzeugungskraft des einfachen Lebens«.

Die Erbanlagen des Vaters?

Sind ein scharfer Intellekt, der Sinn für Wahrheit und Ehre, die Bereitschaft zum Widerspruch, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Der Bauernsohn aus dem Bayerischen Wald, ein einfacher und dennoch hochgebildeter, blitzgescheiter, grundehrlicher und gerechter Mann, war im Grunde Ratzingers erster großer Lehrer, ein geistlicher Meister und literarischer Mentor. Auf den gemeinsamen Wanderungen erzählte er spannende Abenteuergeschichten. Wie bedeutend er auch als Ratgeber war, machte Ratzinger mit einem Hinweis im Vorwort seiner Bonner Antrittsvorlesung deutlich. Sein Vater, bekannte er darin, habe »alle meine Arbeiten mit seiner sorgenden Anteilnahme begleitet«.

»Bayern« als Gefühl und Bild eines seelisch-religiösen Idealzustands hat sich tief in das Herz des späteren Pontifex eingegraben, der ja immer weit mehr ein bayerischer als ein deutscher Papst war.

Aber sie haben mit Bayernkitsch, gegen den er als Bischof von München zu Felde zog, oder einem engführenden Patriotismus nichts zu tun. »So ist eigentlich dieses Land immer ein einerseits nach innen gewandtes und beharrendes, aber gerade darum auch beharrungsfähiges gewesen«, erläuterte er seine Liebe zu Land und Leuten, »weil es ein offenes war, weil es sich zu dem großen Austausch der Kulturen verstand, und vielleicht rührt das Unbequeme Bayerns in der deutschen Geschichte gerade auch davon her, dass es sich nie in eine bloß nationale Kultur einzwängen ließ, sondern immer ein Raum der Offenheit eines großen, weiten geistigen Austausches geblieben ist.«

Seine Herkunft war Benedikt XVI. immer wichtig.

Er maß der Prägung durch Familie, den Orten seiner Kindheit und der historischen Situation, in der er aufwuchs, enorme Bedeutung bei. In diesem Erfahrungs- und Bildungsraum geht es um Sprache, um Religion, um Kultur und Lebensart, ja sogar um die Eigenart der Landschaft. Bei Traunstein zum Beispiel, wo er die längste Zeit seiner Kindheit und Jugend verbrachte, sei der ganze Landstrich so »salzburgisch geprägt« gewesen, meinte Ratzinger einmal, dass ihm »Mozart sozusagen von Grund in die Seele eingedrungen« sei. Seit frühester Zeit rühre ihn gerade dieser Komponist »zutiefst an, weil das so leuchtend ist und doch zugleich so tief«.

Es gab bei ihm nie eine Nähe zu Pomp, zu einem luxuriösen Habitus oder die Attitüde des Aufsteigers.

Das machte auch seine Souveränität aus. Die »Kleinen«, von denen Jesus im Evangelium sprach, waren für ihn vor allem auch die kleinen Leute. Während Theologen wie Küng, die sich als Avantgarde verstanden, auf die Frömmigkeit des einfachen Volkes herabsahen und diese als geradezu lästig empfanden, wollte Ratzinger sie schützen. »Soweit wir heil durch die Krise der letzten Jahrzehnte gekommen sind«, betonte er, sei dies »ein Verdienst nicht der Theologieprofessoren, sondern jenes einfachen Volkes, das die Kirche im Dorf lässt.«

Irgendwie witzig, dass ausgerechnet im Geburtsjahr Ratzingers in Marktl am Inn eine neue Brücke eingeweiht werden konnte, wie als Vorwegnahme für den Pontifex, den »Brückenbauer«.

Weniger witzig war: Der Spätgeborene war ein schwächliches Kind. Als er an Diphtherie erkrankte, stand sein Leben auf der Kippe. Die verzweifelte Mutter hatte den jüngsten Bruder ihres Mannes vor Augen, der nach einer Diphtherie-Erkrankung halbseitig gelähmt blieb. Dass ein Arzt wenige Jahre später einen Herzfehler diagnostizierte und die Mutter immer ängstlich um seine Gesundheit bedacht war, trug sicherlich dazu bei, dass sich Ratzinger sein Leben lang als wenig robust empfand. Er ging davon aus, nicht alt zu werden – eine folgenschwere Fehleinschätzung mit dramatischen Auswirkungen bis in sein Pontifikat hinein, wie wir heute wissen.

Prägung

Wenn es eine Epoche gibt, in der der spätere Papst vollkommen glücklich war, dann sind es die Jahre in Tittmoning, einem barocken Kleinod in der Nähe von Salzburg.

»Mein Traumland«, schwärmte Ratzinger in seinen Erinnerungen über die nur zwanzig Kilometer von Marktl entfernte Kleinstadt, in die die Familie 1929 umzog. Man kann es verstehen. Straßen und Plätze waren von einer malerischen Schönheit. Hoch über der Stadt thronte eine imposante Burganlage. Vor allem war Tittmoning eine geistliche Stadt, mit unzähligen Kirchen, Kapellen, Mariensäulen und einer Wallfahrtskirche. Die Klosterkirche der Augustiner-Eremiten war ein Juwel für sich. Und mit den unzähligen kirchlichen Festtagen und Feiern war das liturgische Kirchenjahr in Zeit und Raum präsent.

Die Ratzingers bezogen das schönste Gebäude des Ortes, das Stubenrauchhaus am Stadtplatz Nr. 39 mit Blick auf die malerische Piazza.

Das Haus gehörte früher katholischen Stiftsherren, die sich nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges zu einer Wohngemeinschaft zusammentaten. Ihr »Institut der in Gemeinschaft lebenden Weltpriester« wurde zu einem Modell, das in ganz Europa Aufsehen erregte. Exakt das Zimmer, in dem die Ratzinger-Kinder schliefen und spielten, war der frühere Kapitelsaal, in dem die Stiftsherren sich gegenseitig aus den Schriften des heiligen Augustinus vorlasen. Der Gründer der Gruppe, Bartholomäus Holzhauser, starb im Ruf der Heiligkeit. In Tittmoning schrieb er »geheime Visionen« und eine Auslegung der Offenbarung des Johannes. Ratzinger wies in seinen Erinnerungen ausdrücklich auf die »apokalyptischen Gesichte« Holzhausers hin, mit denen er sich offenbar früh beschäftigte.

Besonders faszinierte Ratzinger »der geheimnisvolle Glanz der Klosterkirche mit ihrer barock gestalteten Liturgie«.

Mit dem duftenden Weihrauch, der in die Höhe stieg, oder auch dem psychedelischen Klang der gregorianischen Choräle. An diesem Ort habe er »die ersten persönlichen Erfahrungen mit einem Gotteshaus« gemacht. Es sei für ihn aber nicht nur um die »vordergründigen und naiven Bilder« gegangen, die ein kindliches Gemüt natürlich leicht beeindruckten, sondern um »tiefgründige Gedanken«, die sich bei ihm »festgesetzt« hätten.

Aber das »Traumland« zeigte auch eine weniger schöne Seite.

Es begann mit dem Kindergarten. Hier wird erstmals eine Anlage zum Einzelgänger, zu einem Sonderling deutlich; genial begabt, aber untauglich, um im System der Gruppe klarzukommen. Für den Kleinen war es eine Pein, sich in die Disziplin der Masse einordnen zu müssen. Auch wenn Ratzinger später an seiner Beziehungsfähigkeit arbeitete, sollte sich dieser Wesenszug wie ein roter Faden fast durch die gesamte Biographie ziehen. Heilsam für seine soziale Kompetenz erwies sich, als es in der Zeit des Krieges keinen Ausweg mehr gab, um sich abzusondern. »Ich musste lernen, mich ins Ganze einzufügen«, gestand Ratzinger, »aus meiner Eigenbrötelei herauszutreten und im Geben und Empfangen eine Gemeinschaft mit den anderen zu bilden.«

Die wirtschaftliche und politische Entwicklung warf Schatten voraus, die sich als die Umrisse einer globalen Katastrophe erweisen sollten.

Der »Schwarze Freitag« vom 25. Oktober 1929 war der Auftakt einer Wirtschaftskrise, die Millionen von Menschen weltweit in Arbeitslosigkeit und Armut stürzte. Auf die politische Auseinandersetzung wirkte der größte Börsencrash aller Zeiten wie ein Brandbeschleuniger. NSDAP und Kommunistische Partei verzeichneten einen Mitgliederzustrom wie noch nie. Insbesondere von jungen Menschen, die sich von den bürgerlichen Parteien nicht mehr vertreten fühlten. Bei der Wahl am 14. September 1930 wurden die Nazis nach der SPD die zweitstärkste politische Kraft im Deutschen Reichstag.

Die katholische Kirche reagierte auf das Erstarken der Hitler-Partei mit Abgrenzung.

Im Oktober 1930 verkündete der L’Osservatore Romano, das Amtsblatt des Papstes, die Mitgliedschaft in der NSDAP sei »mit dem katholischen Gewissen nicht zu vereinbaren«. Der Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber bezeichnete die NS-Ideologie als gottloses Ketzertum. Geistlichen sei »streng verboten«, die Nazis auf irgendeine Weise zu unterstützen. Die Deutsche Bischofskonferenz brandmarkte im August 1932 das Parteiprogramm der NSDAP als »Irrlehre« und »glaubensfeindlich«. Katholiken sei die Parteizugehörigkeit untersagt, wer sich nicht daran halte, werde von den Sakramenten ausgeschlossen.

Immer häufiger habe sich sein Vater »mit der Brutalität der SA-Männer in den Versammlungen auseinandersetzen und gegen die Gewalttätigkeit der Nazis einschreiten« müssen, berichtete Ratzinger.

Die ängstliche Mutter meinte dann immer: »Kinder, betet, dass der Vater gut heimkommt.« Schließlich sah der Gendarm den Zeitpunkt gekommen, seine Familie aus der Schusslinie zu bringen. Er ließ sich ins 35 Kilometer entfernte Aschau am Inn versetzen, einem ruhigen Dorf in der Nähe von Altötting. Sein Bruder Georg sprach einmal pathetisch davon, der Ort sei für Joseph so etwas wie »sein Nazareth« gewesen. In den viereinhalb Jahren »des Aufbruchs und des Heranwachsens« habe er hier »die Symphonie des Lebens« gelernt und sei »herangereift zu einer Rebe am Weinstock des Herrn«.

Es gab mächtige Bauernhöfe, zwei Gasthäuser plus Brauerei und etliche Handwerker, aber gegen den barocken Flair von Tittmoning hatte der Ort keine Chance.

Die Kinder zogen eine Schnute, als sie entdecken mussten, dass ihr neues Zuhause wirklich ein Dorf war. Noch dazu sprach man einen Dialekt, den sie kaum verstehen konnten. Doch Joseph freundete sich bald mit der gleichaltrigen Tochter des Brauereibesitzers an, der »Bräu-Bärbel« von nebenan, und genoss es, Blumen zu pflücken und Kühe zu hüten. Als Ministrant durfte er mit Georg den Priester begleiten, wenn der im Morgengrauen mit Stola und Ziborium von der Kirche aus über das Brücklein zur an Tuberkulose erkrankten Kifinger Fanny schritt, um ihr die Heilige Eucharistie zu bringen. Er sei im Nachhinein sehr froh, so Ratzinger, »dass ich doch ein Stück meines Lebens so richtig auf dem Dorf aufgewachsen bin, den Geruch der Erde und der Landwirtschaft und das Leben mit der Natur kennengelernt habe«.

Joseph war ein hübscher Junge geworden. Die feinen Gesichtszüge verrieten einen sensiblen Charakter. In seinem Zeugnis hieß es: »Aufmerksam, schwätzt nicht, rauft nicht, ist pünktlich und verträglich.«

Seine Mitschüler empfanden ihn als ruhig, zurückhaltend und beherrscht. Er sei nicht einer gewesen, »der gleich schreit: ›Ich weiß was, ich weiß was‹«. »Wenn er aber gefragt worden ist«, habe er »alles gewusst.« Ratzinger selbst meinte: »Ich war kein besonders phantasievoller Lausbub.« Allerdings habe er in der Schule Lehrer gelegentlich »etwas entmutigt«, und zwar »durch meine Dreistigkeit«.

Drei Dinge fielen den Mitschülern besonders auf.

Erstens lief Joseph auch im Sommer nie barfuß herum wie fast die meisten der Bauernbuben, sondern trug stets hohe Schnürstiefel. Zweitens war in der Mitte des Stofftuches, das an seiner Schiefertafel baumelte, ein Kreuz eingestickt. Drittens legte er mit 8 Jahren den Schulranzen zur Seite, ein Akt, der sogar in der Schulchronik vermerkt wurde: »Er ging jetzt als Einziger mit einer Aktentasche zur Schule.«

Um seine musikalische Entwicklung zu fördern, marschierte Joseph von 1936 bis 1937 jede Woche einmal ins Kloster Au am Inn. Eine Stunde lang saß er dann bei einer Nonne, die ihn mit dem Harmonium vertraut machen sollte. Später bekam er auch Geigenunterricht. Zu Hause hatte er es satt, immer nur »Josepherl« gerufen zu werden. »Ab heute bin ich der Joseph«, erklärte er kategorisch. Es gab keinen Widerspruch.

Etwas fehlte.

Joseph ist ein ganz normaler Junge, der davon träumt, »in schönen Kirchen oder Schlössern« zu sein, und Gedichte schreibt. Aber das Momentum, das sich in die Seele einbrannte, war offenbar die Erfahrung der Präsenz Christi. Es sei »von innen her für mich notwendig« gewesen, berichtete er, dass er am 15. März 1936 in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Aschau die erste Heilige Kommunion empfangen durfte. Wobei die Formulierung »von innen her« neben Begriffen wie »Geheimnis«, »Abenteuer« und »Erlebnis« eine Art Seins-Formel für Ratzingers Verständnis der Gottsuche angibt. »Nicht selbst dabei zu sein«, hielt er fest, damit hätte er sich »vom Wichtigsten ausgeschlossen gefühlt.«

Es sei »ein fesselndes Abenteuer« gewesen, hielt er in seinen Aufzeichnungen fest, »langsam in die geheimnisvolle Welt der Liturgie einzudringen, die sich da am Altar vor und für uns abspielte«.

Wobei er eine klare Unterscheidung traf. Die Sinnlichkeit sei »der eine Strang« gewesen, der andere aber war, »dass mich von Anfang an alles, was in der Religion gesagt wurde, eben auch rational interessiert hat«. Auf diese Weise sei er im »eigenen Denken Schritt für Schritt weitergeführt worden«. Denn so sehr ihn die Liturgie als Fest bezauberte, so unersetzlich blieb es für ihn, »herauszubringen, was da eigentlich geschieht, was es bedeutet, was da gesagt wird«.

Das heißt: »Immer klarer wurde mir, dass ich da einer Wirklichkeit begegnete, die nicht irgendjemand erdacht hatte, die weder eine Behörde noch ein großer Einzelner geschaffen hatte. Dieses geheimnisvolle Gewebe von Text und Handlungen war in den Jahrhunderten aus dem Glauben der Kirche gewachsen. Es trug die Fracht der ganzen Geschichte in sich und war doch zugleich viel mehr als ein Produkt menschlicher Geschichte.«

Anfang Dezember 1932 waren die Ratzingers in ihrer neuen Heimat angekommen, acht Wochen später wurde in Aschau die Hakenkreuzfahne gehisst.

Es ist der 30. Januar 1933. Der Tag der Machtergreifung Hitlers. Er wird das Geschick Deutschlands, Europas, der ganzen Welt zwölf lange Jahre in Bann halten. Das von Papst Pius XI. für 1933 ausgerufene »Heilige Jahr« zum Gedenken des Todes Christi wurde zum Todesjahr für Recht und Freiheit und ein Abstieg in die Dunkelheit von Tod und Terror, der in der Geschichte der Menschheit ohne Beispiel ist.

In streng katholischen Gebieten hatten die Nazis lange Zeit Mühe, eine nennenswerte Anhängerschaft zu finden.

Allerdings sahen offene und versteckte Nazis nun »ihre Stunde gekommen«, wie sich Ratzinger erinnerte, und holten »plötzlich zum Erschrecken vieler ihre braune Uniform aus den Truhen«.

In den Kindergärten wurde das Kreuz durch das Hakenkreuz ersetzt, die Klosterschwester durch die NS-Schwester. Priester wurden als potenzielle Reichsfeinde bespitzelt und bedrängt. Weihnachten wird gegen das nordisch-germanische »Jul-Fest« ausgetauscht, Ostern gegen ein »Hasen-Fest«. Das Christentum sollte sukzessive durch den NS-Glauben ersetzt werden, der zeitgemäßen »Religion für alle«, und aus dem Heil Christi wurde das Sieg Heil des »Führers«, des neuen Erlösers.

Das alles kam nicht über Nacht. Der ideologische Boden für die neue Ordnung wurde aufbereitet durch Theorien, die völkisches, nationalistisches und rassistisches Gedankengut vermischten, um das Christentum zu einer »arteigenen« Volksreligion umzuformen.

Die Alternative zum Evangelium war ein selbst fabrizierter pseudoreligiöser Mix mit dem Ziel einer deutschen Nationalkirche. Besondere Bedeutung hatte dabei das sogenannte »positive Christentum«, das einen modernen Glauben versprach. Als wichtigster Vorläufer dieser Entwicklung erwies sich die 1927 gegründete »Kirchenbewegung Deutsche Christen« (DC). In den Richtlinien hieß es: »Wir sehen in Rasse, Volkstum und Nation uns von Gott geschenkte und anvertraute Lebensordnungen.« Zur Programmatik gehörte der Ausschluss der »Judenchristen«, die »Entjudung« der kirchlichen Botschaft durch Abkehr vom Alten Testament sowie die »Reinhaltung der germanischen Rasse« durch »Schutz vor Untüchtigen« und »Minderwertigen«.

Auch in der Programmatik der NSDAP war vom »positiven Christentum« und einem »bejahenden artgemäßen Christus-Glauben« die Rede.

Die Partei-Ideologen beriefen sich auf Martin Luther, der ein eigenes »Entjudungsprogramm« verkündet hatte. »Den nächsten Juden will ich in der Elbe taufen«, dröhnte der Reformator, »aber mit einem Stein um den Hals.« Die »Deutschen Christen« dominierten mit einer Million Mitgliedern bald alle Teile des Protestantismus. Der neuen Bewegung hatten sich 75 Prozent der evangelischen Pfarrer angeschlossen. Man schwärmte von der Vereinigung aller Religionen und Konfessionen zu einer »völkischen Nationalkirche«. Das »positive Christentum«, beteuerte Hitler, sei Grundlage seines politischen Handelns. Intern machte er 1941, auf dem Höhepunkt seiner Macht, deutlich: »Der Krieg wird sein Ende nehmen, und ich werde meine letzte Lebensaufgabe darin sehen, das Kirchenproblem noch zu klären. Erst dann wird die deutsche Nation ganz gesichert sein.« »Es war ganz klar«, erläuterte Ratzinger, »dass die Nazis nach dem Krieg die katholische Kirche als Erstes ausschalten würden und sie nur noch duldeten, weil sie im Krieg alle Kräfte brauchten.«

Trotz der Initiativen einer Gegenbewegung, der »Bekennenden Kirche«, sollten sich fast alle evangelischen Landeskirchen an der Gründung des »Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben« beteiligen, dem sogenannten »Entjudungsinstitut«.

Rund zweihundert Bischöfe, Landesbischöfe, Oberkirchenräte, Professoren und Kunstschaffende arbeiteten daran, im »Entjudungsinstitut« auf der Wartburg, wo Luther einst die Bibel übersetzte, ein »entjudetes neues Testament« und einen »judenreinen« Katechismus herauszubringen. Der wissenschaftliche Leiter des Instituts, Walter Grundmann, Professor für Neues Testament an der Uni Jena und nach dem Krieg ein in der DDR gefeierter Theologe, proklamierte: »Ein gesundes Volk muss und wird das Judentum in jeder Form ablehnen […]. Der Jude muss als feindlicher und schädlicher Fremder betrachtet werden und von jeder Einflussnahme ausgeschaltet werden.«

Auch im katholischen Episkopat vollzog sich eine verhängnisvolle Entwicklung.

Am 25. März 1928 hatte eine Erklärung des Heiligen Offiziums im Namen des Papstes mit Blick auf die anwachsenden völkischen Bewegungen in Europa den Rassismus als widergöttliche Lehre gebrandmarkt. Da der Heilige Vater »allen Neid und die Eifersucht zwischen den Völkern verurteilt«, hieß es darin, »so verdammt er auch aufs Schärfste den Hass gegen das einst von Gott auserwählte Volk, jenen Hass nämlich, den man heute allgemein mit dem Namen Antisemitismus zu bezeichnen pflegt«. Wie erwähnt, war katholischen Geistlichen die Mitarbeit in der NS-Bewegung »streng verboten«.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten kam es zu einer entsetzlichen Kehrtwende. Am 28. März 1933, fünf Tage nach Hitlers Regierungserklärung, erklärte die Fuldaer und die Freisinger Bischofskonferenz in einem gemeinsamen Hirtenbrief: »Ohne die in unseren früheren Maßnahmen liegende Verurteilung bestimmter religiös-sittlicher Irrtümer aufzuheben, glaubt daher der Episkopat das Vertrauen hegen zu können, dass die vorbezeichneten allgemeinen Verbote und Warnungen nicht mehr als notwendig betrachtet zu werden brauchen.«

Noch kurze Zeit zuvor hatte Joseph die Welt des Glaubens ohne jede Bedrückung erfahren können, plötzlich bekam Religion einen tiefernsten Realismus.

Und der zeigte sich schon auf der Straße, etwa durch Nachbarn, die plötzlich braune Uniformen trugen und nicht mehr zur Messe gingen. Oder in der Schule durch Lehrer, die sich der Rhetorik von Kampf und Hass, Vergeltung und Vernichtung anschlossen. Als Papst öffnete Ratzinger sein Herz, als er am 5. April 2006 auf dem Petersplatz vor 50000 Jugendlichen nach seinen Empfindungen in der Nazizeit gefragt wurde. Er sagte: »Da war auf der einen Seite die Lage des Christentums, wo es normal war, in die Kirche zu gehen, den Glauben als Offenbarung Gottes anzunehmen und zu versuchen, danach zu leben; auf der anderen Seite gab es das Naziregime, das mit lauter Stimme verkündete: ›Im neuen Deutschland wird es keine Priester mehr geben, kein geweihtes Leben, wir brauchen diese Leute nicht mehr; sucht euch einen anderen Beruf.‹«

In dieser Situation sei die Berufung zum Priestertum »ganz natürlich in mir gewachsen, ohne großartige Bekehrungserlebnisse«. Im Übrigen sei es damals geradezu eine Notwendigkeit gewesen, seine Religion auch vernunftmäßig zu begründen: »Die Öffentlichkeit wusste ja: Der ist katholisch, der geht in die Kirche oder will sogar Priester werden. So wurde man in Streitgespräche hineingezogen – und musste sich dafür wappnen lernen.«

Als Gendarm Ratzinger am 6. März 1937 seinen 60. Geburtstag beging, konnte er mit der Pensionierung auch die Entlassung aus dem Dienst eines Regimes feiern, das er zutiefst verabscheute.

Der Umzug in das eigene Haus, das er vor Jahren gekauft hatte, war nur noch eine Frage von Tagen. Es schien fast wie eine Bestätigung für die Richtigkeit seines Entschlusses, als Papst Pius XI. zur gleichen Zeit die erste und einzige Enzyklika unterzeichnete, die auf Deutsch geschrieben wurde. Ihr Titel: Mit brennender Sorge – Über die Lage der katholischen Kirche im Deutschen Reich.

Zeitgleich mit dem deutschen Hirtenbrief erschien die Enzyklika Divini redemptoris, die sich dem »gottesleugnerischen Kommunismus« widmete. 1935 hatte Stalin in der Sowjetunion eine Kampagne gegen »konterrevolutionäre Terrorbanden« begonnen. Niemand konnte sicher sein vor Deportation oder Erschießung. Allein 1937 wurden in der Sowjetunion 150000 Gläubige verhaftet, 80000 von ihnen ermordet. Im Kerngebiet der UdSSR waren 95 Prozent aller Gotteshäuser geschlossen oder zerstört worden.

Im Datum der Bekanntgabe der deutschen Enzyklika, dem Passionssonntag, war eine eigene Botschaft zu lesen.

Mit dem Gang an die Öffentlichkeit machte der Vatikan deutlich: Die Beschwichtigungspolitik der deutschen Bischöfe war gescheitert. Die Kurskorrektur, die ein Großteil des deutschen Episkopates beim Machtantritt Hitlers vorgenommen hatte, war ein ungeheurer Fehler. Mit Sicherheit wäre die Enzyklika noch deutlicher ausgefallen, wäre Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der spätere Pius XII., der den Text redaktionell betreut hatte, nicht von den deutschen Amtsbrüdern gedrängt worden, den Ton zu mäßigen.

Als am 1. März 1937 in rund 11500 Kirchen Deutschlands die wesentlichen Teile der Enzyklika verlesen wurden, saß in Aschau auch Familie Ratzinger in der Kirchenbank.

»Mit brennender Sorge und steigendem Befremden«, begann das Hirtenwort des Papstes, »beobachten Wir seit geraumer Zeit den Leidensweg der Kirche, die wachsende Bedrängnis der ihr in Gesinnung und Tat treubleibenden Bekenner und Bekennerinnen inmitten des Landes und des Volkes, dem St. Bonifatius einst die Licht- und Frohbotschaft von Christus und dem Reiche Gottes gebracht hat.« Wer in pantheistischer Verschwommenheit Gott mit dem Weltall gleichsetze, hieß es weiter, »wer das düstere Schicksal an die Stelle des persönlichen Gottes rücke oder wer Rasse oder das Volk oder den Staat […] oder andere Grundwerte menschlicher Gemeinschaftsgestaltung zur höchsten Norm« mache, gehöre nicht zu den Gottgläubigen.

Im vierten Teil der Enzyklika verurteilte der Papst die Vorstellung von einer deutschen Nationalkirche.

Der geschichtliche Weg anderer Nationalkirchen, hieß es darin, »ihre geistige Erstarrung, ihre Umklammerung oder Knechtung durch irdische Gewalten« zeigten die »hoffnungslose Unfruchtbarkeit, der jeder vom lebendigen Weinstock der Kirche sich abtrennende Rebzweig mit unentrinnbarer Sicherheit anheimfällt«.

Abschließend versichert der Pontifex, jedes Wort der Enzyklika abgewogen zu haben, »um nicht durch unzeitgemäßes Schweigen mitschuldig zu werden und nicht durch unnötige Strenge die auf dem Wege des Irrtums Wandelnden zu verhärten«. Nur eine sich wieder auf ihre Grundlagen besinnende Christenheit werde der im tiefsten Grunde kranken Welt nicht nur Vorbild sein können, sondern auch müssen – »wenn nicht unsagbares Unglück und ein alle Vorstellung hinter sich lassender Niedergang hereinbrechen« solle.

Die Nazis reagierten umgehend. Innenminister Wilhelm Frick erklärte den Abdruck der Enzyklika zum staats- und volksfeindlichen Akt.

Noch vor Karfreitag kam es zu ersten Hausdurchsuchungen und Verhaftungen. Eine Reihe von Kloster- und Bekenntnisschulen sowie mehrere theologische Fakultäten und Hochschulen wurden sofort geschlossen. Aber das war erst der Anfang. Im April 1937 kam es auf Befehl Hitlers zu einer neuerlichen Welle der sogenannten Sittlichkeitsverfahren gegen Priester und Ordensleute, die homosexueller Vergehen bezichtigt wurden. Priester und Ordensleute durften in Volks- und Berufsschulen keinen Religionsunterricht mehr erteilen, so gut wie alle katholischen Organisationen und Jugendverbände wurden aufgelöst, ihre Publikationen verboten und ihr Vermögen konfisziert.

Karfreitag und Ostern hatten die Ratzingers noch an ihrem alten Wohnort verbracht. Eine Woche später saß die Familie im Umzugswagen.

Ein Bild, das sich damit verband, wurde für Benedikt XVI. zu einer Metapher. Denn gerade erst war in der Nähe von Aschau, auf dem Winterberg, ein Leuchtturm errichtet worden. Wenn dann der Scheinwerfer »nachts mit seinem grellen Licht den Himmel abfuhr, erschien es uns wie das Wetterleuchten einer Gefahr, für die es noch keinen Namen gab«. Die Kegel der Scheinwerfer hätten deutlich gemacht, »dass hier etwas vorbereitet wurde, was nur tief beunruhigen konnte. Aber niemand konnte dem Unheimlichen in der scheinbar immer noch ganz friedlichen Welt glauben.«

Krieg

Die neue Heimat mit dem seltsamen Namen »Hufschlag« am Rand der oberbayerischen Kleinstadt Traunstein bestand aus gerade einmal einem Dutzend Häuser, zumeist Bauernhöfen.

Das »Paradies«, von dem Ratzinger in seinen Erinnerungen erzählt, war in Wirklichkeit ein zweihundert Jahre altes Bauernhaus mit weniger als hundert Quadratmetern Wohnfläche, in das niemand einziehen würde, wäre er nicht durch die Umstände dazu gezwungen worden.

Das Dach ist undicht, die Wände sind feucht. Das Wasser kommt vom Brunnen im Vorgarten. Aber endlich konnte der Vater dem verhassten Regime den Rücken kehren, endlich ein eigenes Haus bewohnen, fernab vom Geschehen dieser mörderischen Zeit. Die Mutter baute unter den alten Obstbäumen Gemüse und Kräuter an, der Vater holte mit einem Leiterwagen Holz aus dem Wald und legte sich Hühner, einen Gockel und sogar einen Schafbock zu, den Georg und Joseph dann immer wieder einfangen mussten.

Der kleine Joseph geht auf Entdeckungstouren im angrenzenden Eichenwald oder in der alten Scheune, in der man »die herrlichsten Träume erleben und wunderbar spielen« konnte.

Den Mangel an Komfort habe man »überhaupt nicht empfunden«, berichtete Ratzinger, umso mehr das »Abenteuerliche, Freie und Schöne eines alten Hauses mit seiner inneren Wärme«. Gelegentlich gab es Hausmusik. Georg am Klavier, der Vater an der Zither, Joseph mit Geige. In der Stube stand ein SABA-Radio, um ausländische Sender zu hören und nicht auf den gleichgeschalteten deutschen Rundfunk angewiesen zu sein.

Am 12. April 1937, vier Tage vor seinem zehnten Geburtstag, beginnt für Joseph »ein neuer Ernst«. Es ist sein erster Tag am Humanistischen Gymnasium.

Verfrüht eingeschult, ist er der Jüngste und einer der Kleinsten in der Klasse. Ein Arzt bescheinigte ihm Unterernährung und belehrte den Vater, für einen Schüler aus so einfachen Verhältnissen sei ein Gymnasium nicht der richtige Ort.

Mitschüler erinnerten sich an ihn als einen besonders stillen und ernsten Kameraden.

Joseph ist eigen; jemand, der weiß, was er ist und was er kann. Kontaktscheu sei er nicht gewesen, »aber er hat den Kontakt auch nicht gesucht«, berichtete ein Klassenkamerad. Anerkennung gewann er aufgrund seiner herausragenden Intelligenz, Sympathie durch seine Hilfsbereitschaft, wenn er andere abschreiben ließ, ohne davon Aufhebens zu machen. Ein Duckmäuser jedenfalls war er nicht. Tauchte ein griechischer Spottvers an der Tafel auf, konnte man sicher sein, wer der Urheber war.

Der spätere Papst bestätigte, es habe bei ihm durchaus »ein Moment der Aufmüpfigkeit« gegeben, eine »Lust am Widerspruch«. Seine »frechen Antworten« hätten manchen Lehrer sogar in Wut gebracht.

»Übermütig«, so lautet denn auch ein Eintrag in seinem Schülerbogen. Nach Aussagen der Mitschüler war der Zwölfjährige weder ein Streber noch eines jener Opfer, die von anderen gehänselt werden. Aufgefallen ist er durch sein scheues Wesen, seine hohe Intelligenz, aber auch durch seine humorvollen Äußerungen. Ein Gedicht seiner Klassenkameraden, bei denen er den Spitznamen »Hacki« hatte, brachte es auf den Punkt: »Als Mensch von krassem Gegensatze / Steht nun der Hacki auf dem Platze / So wenig er im Sporte kann / Ist er der Wissenschaften Mann.« In der Rubrik »Anekdoten und lustige Erinnerungen aus unserer Schulzeit« hieß es über ihn in der Abiturzeitung: »Joseph der Allwissende wird etwas gefragt. Er erhebt sich langsam und meint: ›Das kann ich in Worten nicht ausdrücken.‹« Notabene: »Diesmal hat sogar auch er versagt.«

Das humanistische deutsche Bildungsideal des 19. Jahrhunderts, das anfangs noch an Ratzingers Gymnasium galt, orientierte sich an griechischen Denkern und klassischen Sprachen, am Wahren, Schönen und Guten.