1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Marna

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Je ne suis pas écrivain, mais j’écris pour que le reste de nourriture qui m’a miraculeusement gardé en vie jusqu’à maintenant ne se perde pas.

J’écris à cause de la dette immense que j’ai envers la lumière qui reflète les traits de ton visage, Seigneur, mêlé au mien. Je pourrais appeler cet écrit un lucernaire, un rituel de lumière. Une lumière non violente, une flamme humble, intense et pleine de désir qui jaillit du cierge pascal. « Un feu ami » qui ressemble plus au Buisson ardent qu’à une forêt en flammes.

J’écris pour ne pas oublier tous les sentiers parcourus sur tes traces lumineuses à la recherche de moi-même.

La vérité qui embrasse mon existence doit tenir compte de la vulnérabilité, de la fragilité, de la précarité ; et aussi de mon péché qui, avant de se transformer en

felix culpa, est toujours une demeure de mort.

J’écris pour partager la bénédiction qui m’est échue par le sort comme prêtre précaire.

J’écris pour te dire, Seigneur, que je n’ai plus besoin de tes promesses pour cheminer : le chemin est ma bénédiction. Séduit à un jeune âge, reconnaissant comme adulte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Colophon

Titre original :

Precario e benedettoCammino di misericordia di un itinerante

© 2015 Editrice Velar

978-88-7203-643-3

Édition française :

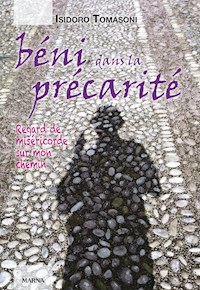

Béni dans la précarité

Regard de miséricorde sur mon chemin

© 2017 L’Informateur catholique

978-2-9816026-1-9

Prèmiere édition digitale italienne :© Marna, 2017ISBN 978-88-6670-090-6

Prèmiere édition digitale française :© Marna, 2017ISBN 978-88-6670-091-3

Traduction de l’italien : Pierre ChouinardRévision : Robert CharbonneauPhoto de la couverture : Isidoro Tomasoni

Isidoro Tomasoni

Béni dans la précarité

Regard de miséricorde

sur mon chemin

À qui a le plus besoin de la miséricorde

Présentation

Une fable talmudique raconte que le coq dit à la chauve-souris qui attend le jour avec lui : « J’attends la lumière parce qu’elle m’est familière, mais à quoi te sert la lumière, à toi 1. ? »

De fait, la chauve-souris se sent chez elle dans l’obscurité ; c’est pourquoi elle ne peut se réjouir des premières lueurs de l’aube, tandis que le coq attend l’aurore en sentinelle impatiente.

L’aube exprime le moment où tout est possible, où tout est promesse : elle est le temps en suspens ; la lumière naissante que le chant des oiseaux, cachés dans l’ombre et prêts à s’élancer en plein vol, annonce.

On entend déjà les grincements de la pierre qui ferme le sépulcre, et le soleil, comme un époux, se prépare à sortir de la chambre nuptiale (Ps 19,6).

Je pourrais appeler cet écrit un lucernaire, un rituel de lumière.

Une lumière non violente, une flamme humble, intense et avide qui jaillit du cierge pascal pour déchirer le voile des ténèbres et annoncer l’aurore de la vie : « Mors et vita duello conflixere mirando » (hymne pascale Vexilla Regis).

Voir ce duel « féroce » et odieux tient véritablement du spectacle : mort et vie, ténèbres et lumière se poursuivent l’une l’autre à travers salons, escaliers et tant de portes de mon existence, lesquelles s’ouvrent toutes grandes, enchantées de leur venue.

Tout comme Frère Soleil et comme un rugissement d’eau sainte, cette humble lumière est un don gratuit qui se pose généreusement sur qui se croit bon, et sur qui sait ne pas l’être. La lumière de ce jour que pauvres et riches se partagent.

« Un feu ami » qui ressemble plus au Buisson ardent qu’à une forêt en flammes. On demanda un jour au poète et écrivain français Jean Cocteau : « Si votre maison brûlait, que chercheriez-vous à sauver ? Qu’apporteriez-vous ? » Il répondit : « J’apporterais le feu 2.. » Le « feu » est l’unique chose que les apôtres, partis sans besace, ni sandales, ni bâton, ont portée avec eux.

Avec cet écrit, j’entreprends un labeur qui pourrait s’avérer vain : réduire ma dette immense envers la Lumière (dette déchirée et pendue à l’Arbre lumineux de Celui qui s’est déclaré « Lumière du monde ») et manifester mon immense gratitude envers la Vie.

La Lumière est Vie pour l’humanité, ce qui fait de moi non plus un être destiné à la mort, mais un « contre-la-mort », né non pour mourir, mais pour commencer à vivre chaque jour.

La vie m’apparaît faite de couleurs très vives, prélude à une transfiguration ; « mon histoire » dégage un parfum et une luminosité si intenses qu’ils reflètent sans aucun doute Ta lumière. De fait, n’est-il pas écrit : « Par ta lumière nous voyons la lumière » et « À la lumière de ta face » (Ps 36,10) je retrouve mon propre visage ?

Comme si toute mon existence avait été imprégnée de cette lumière. Il n’en fut pas toujours ainsi. Très tôt, je connus les ténèbres et l’obscurité, mais ta lumière a prévalu : « Devant eux, je changerai la ténèbre en lumière » (Is 42,16) et « Tout ce qui apparaît en fait est lumière » (Ép5,13).

Je commençai à écrire de nuit – quand règne l’obscurité, justement – parce qu’il est écrit : « Même la ténèbre n’est point ténèbre devant toi » (Ps 139,12).

Je commençai à écrire après avoir longuement parlé avec toi, mon Seigneur, et je découvris avec stupéfaction qu’écrire est aussi prier et entrer sur le terrain de la précarité.

Je saisis les premiers morceaux de papier à portée de la main, de peur de perdre l’inspiration. Il est dit que « le vouloir et l’opération mêmes » viennent de toi (Ph 2,13) ; comment ne pas agir avec hâte, même si à mes propres yeux je me suis revu un peu comme un adolescent ?

Et pourtant, je ne recherchais rien ; c’est comme si, sans le chercher, j’entrevis et trouvai ton Visage entremêlé avec mon visage, comme paysage à explorer et histoire à raconter. J’écris pour fixer les traits de ton visage, pour qu’ils ne s’effacent pas ; pour faire resplendir cette gloire divine « qui resplendit sur ton Visage » (2 Co 4,6) et qui se reflète aussi sur le mien.

Un auteur dit : « En fait, je n’ai pas décidé d’écrire. On ne choisit pas d’écrire. On n’écrit vraiment, sincèrement, que lorsqu’on ne peut pas faire autrement que, littéralement, se jeter dans l’écriture 3.. »

Un autre auteur affirme : « Écrire, ce n’est pas seulement s’exprimer, c’est recevoir 4.. » Pour d’autres, l’homme serait un animal qui peut écrire sa propre histoire 5..

Le fait d’écrire me permet de participer à ce miracle de l’existence qui m’a submergé et qui m’a trouvé prêt à risquer non tant pour piéger la réalité, mais pour la provoquer et l’accueillir. Exister est raconter, narrer, donner un sens à sa propre vie.

La vie quotidienne peut être comprimée, élargie, sublimée. Elle peut éventuellement être considérée non pour ce qu’elle est crûment, mais ceinte d’une auréole qui lui donne un sens et la projette au-delà du présent.

Écrire est aussi « profaner », un dévoilement, une mise à nu des parties que d’habitude nous couvrons et traitons avec la plus grande pudeur – et je ne me réfère pas ici aux parties génitales. C’est un acte gratuit et chaste, parce qu’il n’est pas lié à un résultat immédiat ou à des intérêts personnels.

Ces pages pourraient être des « petites preuves », comme des « feuilles » qui témoignent de la présence et de la vitalité de cet Arbre qu’une Main mystérieuse a planté au milieu du jardin de la Vie.

Journal-récit où alternent et se confondent textes de la Bible, réflexions, rêves, anecdotes, prières, citations d’auteurs anciens et contemporains, presque comme des rencontres imprévues et inattendues. Fragments de pensée qui poussent à agir et à « ré-agir » devant le spectacle de la vie, lave volcanique incandescente, incoercible.

Les citations ne sont pas toujours de première main ; elles sont quelquefois rapportées d’autres auteurs, comme le miel que les abeilles produisent à partir du nectar de tant de fleurs dispersées dans la nature, que je réussis à peine à éviter de piétiner quand je m’introduis par des sentiers inconnus.

Pièces éparses d’un casse-tête, tesselles colorées d’une mosaïque, coups de pinceau donnés par une main malhabile sur une toile magique, senteurs libérées d’un vase providentiellement brisé, transportées par le souffle de l’Esprit : « Lève-toi, aquilon, accours, autan ! Soufflez sur mon jardin, qu’il distille ses aromates ! Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu’il en goûte les fruits exquis ! » (Ct 4,16). Le chœur du Cantique invite les amis à manger et à boire jusqu’à « s’enivrer d’amour » (5,1) ; ton amour, Seigneur, qui ne diminue pas, mais surabonde lorsqu’il est partagé.

Tout cela n’est peut-être que mon prétexte pour parler avec toi, Seigneur, pour revisiter le passé et ces lieux depuis longtemps inhabités auxquels je puis accéder maintenant non pas seul, mais en ta compagnie. Un voyage avec toi pour savourer ton amour : un voyage de noces.

Il n’est pas toujours possible de s’introduire seul sous la dense couverture de ses propres pensées et de mettre la main dans le « nœud de vipères » qu’est le cœur humain, cet entrepôt d’idoles anciennes et nouvelles, oubliées ou vénérées, cette caverne de « voleurs de vie ».

Il y a bien des années, quand on disait au village qu’un jeune homme et une jeune fille « se parlaient », cela voulait dire qu’ils s’aimaient et se fréquentaient. J’ai compris plus tard que, quand nous sommes avec la personne aimée, même sans proférer de paroles, nombre de pensées et de sentiments s’expriment en se recouvrant de baisers.

Une antique tradition juive compare les deux tables de la Loi aux lèvres de l’Épouse qui se disposent à recevoir un baiser ; le Cantique des cantiques, livre d’amour par excellence, commence par un baiser, ou plutôt par le désir d’un baiser.

À ce propos, il me vient à l’esprit ce qui fut écrit de Moïse : « Je lui parle bouche à bouche » (Nb 12,8) 6.. La Torah serait alors un baiser de Dieu à l’humanité. Belle façon de parler ! Il me semble comprendre que le temps de s’embrasser doive passer. En voyant la difficulté éprouvée par Moïse, qui bégayait, lui, « l’homme le plus humble que la terre ait porté », et pour l’encourager peut-être, Dieu l’a devancé en l’embrassant sur la bouche, exactement comme fait un amant lorsqu’il se rend compte que son aimée est dans l’embarras et n’arrive pas à s’exprimer.

Le bègue fait une chose extraordinaire : il introduit dans l’arrogance même de la parole un silence soudain, et dans ce gouffre, dans cet abîme, Dieu se manifeste, Dieu se fait entendre. Plus le silence est soudain, plus il est risqué et imprévu. Voilà pourquoi Moïse put parler aussi bien avec Dieu à travers un buisson d’épines en flammes, qu’avec Pharaon et sa tyrannie brutale.

On peut aussi émettre une autre hypothèse quant à son bégaiement : pour se comprendre, ils devaient chanter tous les deux. Souvent les bègues perdent leur bégaiement lorsqu’ils chantent ; ils transmettent alors la parole à la dimension de l’âme (Elie Wiesel).

En parlant de baisers, il me vient à l’esprit un étrange baiser sur la bouche raconté par Dostoïevski dans « La légende du Grand Inquisiteur », tirée du roman Les frères Karamazov. Le récit est mis dans la bouche d’Ivan Karamazov et l’action se déroule à Séville, en Espagne, aux temps les plus terrifiants de l’Inquisition, lorsque chaque jour dans la région les bûchers brûlaient pour la gloire de Dieu et les hérétiques étaient brûlés :

Oh non ! ce n’est certainement pas comme cela qu’Il [le Seigneur] descendra à la fin des temps, selon sa promesse, dans toute la gloire céleste, inattendu « comme l’éclair qui resplendit de l’orient à l’occident » Non, il voulut au moins pour un moment visiter Ses propres fils justement là où avaient commencé à crépiter les bûchers des hérétiques. Dans son immense miséricorde, il passa encore une fois parmi les hommes avec ce même aspect humain sous lequel il avait passé au milieu des hommes pendant trois ans et demi il y a quinze siècles…

Le Seigneur se manifeste et ressuscite une fillette en prononçant encore une fois : « Talitha koum ». La bambine se soulève dans le cercueil, s’assoit et regarde autour en souriant, les yeux écarquillés, toute surprise. Elle tient encore en main le bouquet de roses blanches qu’elle portait étendue dans le cercueil. Le peuple s’agite, crie, sanglote ; à ce moment même vient à passer à côté de la cathédrale, sur la place, le cardinal Grand Inquisiteur en personne. C’est un vieillard de presque quatre-vingt-dix ans, droit et altier, au visage décharné et aux yeux creusés, mais où, comme une étincelle, brille encore une lumière. Oh ! il n’a plus la somptueuse veste cardinalice qui faisait sa pompe hier devant le peuple, alors que brûlaient les ennemis de la foi de Rome ; non, il ne revêt plus maintenant que son vieil et rugueux habit monastique. Le Grand Inquisiteur ordonne qu’Il soit jeté à la sombre prison du vieil édifice du Saint-Office. Plus tard, en personne, il se rend visiter le prisonnier. Alors commence le long acte d’accusation, auquel le prisonnier ne répond pas un seul mot.

L’Inquisiteur, après s’être tu, attend quelque temps que son prisonnier lui réponde. Son silence lui pèse, il a vu que le prisonnier l’a toujours écouté en le fixant des yeux de son regard calme et pénétrant, et ne voulant évidemment rien objecter. Le vieux voudrait qu’il dise quelque chose, fût-ce amer et terrible. Mais Lui, tout à coup, s’approche en silence du vieillard et, doucement, lui donne un baiser sur ses lèvres exsangues de quatre-vingt-dix ans. Voilà toute Sa réponse. Le vieillard grimace. Les commissures de ses lèvres ont senti un frisson ; il va vers la porte, l’ouvre toute grande et Lui dit : « Va-t’en et ne reviens jamais plus… ne reviens jamais plus… jamais plus ! » Et il le laisse partir par « les rues obscures de la ville ». Le prisonnier s’éloigne 7..

Un midrash (récit juif) raconte que, en rentrant des funérailles de son père, le patriarche Joseph dévia du chemin pour s’arrêter près du puits où ses frères l’avaient enfoncé bien des années auparavant et où il avait touché le fond de l’abîme. Il resta longtemps penché sur le bord du puits, son regard errant dans l’obscurité. Ses frères pensèrent qu’il le faisait pour se rappeler leur méfait, mais c’était plutôt pour mieux se rappeler le passé et mieux exprimer à Dieu sa reconnaissance. Le chemin parcouru l’inonda de reconnaissance.

Cet écrit est aussi ma réponse à ton commandement, Seigneur :

Souviens-toi de tout le chemin que Le Seigneur ton Dieu t’a fait faire pendant quarante ans dans le désert, afin de t’humilier, de t’éprouver et de connaître le fond de ton cœur. […] Il t’a humilié, il t’a fait sentir la faim, il t’a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n’aviez connue, pour te montrer que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur (Dt 8,2-3).

Et nous voilà revenus aux baisers sur la bouche !

Moïse demanda à Pharaon « trois jours de marche dans le désert pour servir Dieu ». Ce fut une pieuse illusion. De fait, pour le peuple, ni trois jours ni trois mois n’ont suffi, mais il fallut plus de quarante ans de chemin pour qu’il comprenne ce qu’il avait dans le cœur, et pour qu’il se décide à te servir, toi, Seigneur, librement.

Moi aussi, je voudrais faire mémoire de ces très longues années parcourues, afin que rien ne soit perdu de cet abondant banquet venu du ciel qui m’a miraculeusement gardé en vie jusqu’à maintenant.

Quelqu’un a affirmé : « L’homme ment toujours quand il parle de lui-même. »

Existe-t-il un mensonge envers soi-même ? Dans son acception classique, le mensonge n’est pas l’erreur. On peut être dans l’erreur, on peut se tromper soi-même, il est même possible de dire une fausseté sans chercher à tromper, et donc sans mentir. Pour saint Augustin, il n’y a pas de mensonge s’il n’y a pas soit l’intention, soit le désir, soit encore la volonté explicite de tromper. Et Rousseau rappelle qu’un « mensonge » qui ne nuit ni à soi-même ni aux autres, un mensonge innocent, ne mérite pas le nom de « mensonge », mais de « fiction ». Le menteur, par définition, sait la vérité, au moins la vérité à laquelle il pense, il sait ce qu’il « veut dire », et il sait la différence entre ce qu’il pense et ce qu’il dit : il sait qu’il ment.

Baudelaire, dans Les fleurs du mal, affirme : « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère 8.. »

Jacques Derrida déclare : « L’autobiographie devient confession quand le discours sur soi ne dissocie pas la vérité de l’admission, et donc de l’erreur, du mal et des maux. Et tout d’abord d’une vérité qui est due, d’une dette de vérité qu’il faut payer 9.. »

L’écriture ne peut pas être un jeu, comme quelqu’un l’a dit, « mais une ascèse, une façon de se séparer de soi, en veillant sur soi… Personne ne peut écrire s’il n’a le cœur pur, c’est-à-dire s’il n’est pas suffisamment détaché de lui-même 10. ».

C’est pourquoi je préfère « parler » avec toi, Seigneur, qui scrutes les pensées et les cœurs, et qui ne me fais pas prêter serment sur la Bible pour que je dise « toute la vérité, et rien que la vérité ». Toi seul es et connais la Vérité tout entière. La vérité qui enveloppe mon existence doit faire ses comptes avec la vulnérabilité, la fragilité, la précarité, ces ingrédients qui assaisonnent toute expérience de vie, et aussi avec mon péché qui, avant de se transformer en « felix culpa », est toujours demeure de mort. Comme le dit un auteur : « Notre expérience ne peut être que celle d’une “vérité humble”, c’est-à-dire marquée au chiffre de la contingence, de la faillibilité et du pèlerinage 11.. »

La vérité ne donne pas de pouvoir sur le réel, mais au contraire exige de se mettre en état d’apprentissage et de discernement.

« Pro veritate adversa diligere12.. » Ce mot de saint Grégoire le Grand pourrait être traduit par : « Aimer les adversités pour défendre la vérité », ou encore par : « Être content des contradictions par amour pour la vérité. »

Et saint Clément d’Alexandrie affirme que « la surprise est le commencement de la vérité ».

D. Garotta,Fame di redenzione, Milano, Paoline, 2005, p. 232.1

Jean-Yves Leloup, L’absurde et la grâce, Paris, Albin Michel, 1994, p. 220-221.2

Marc-Alain Ouaknin, Dieu et l’art de la pêche à la ligne, Paris, Bayard, 2001, p. 19.3

F. Tristan, L’anagramme du vide, Paris, Bayard, 2005, p. 54.4

Je me trouve à Paris pour suivre quelques « scrutins baptismaux » que les frères d’une communauté ici en France sont en train de vivre, et que j’ai personnellement vécus en 2000.5

C’est effectivement la traduction littérale de l’original hébreu Peh-el-peh adaber bo. La Bible de Jérusalem a choisi de traduire par « face à face ».6

F. M. Dostoïevski, I fratelli Karamazov, Milano, Garzanti, 1979, vol. 1, p. 263 et 282.7

CharlesBaudelaire, « Au Lecteur », Les fleurs du mal, 1857.8

JacquesDerrida, L’animale che dunque sono, Milano, Jaca Book, 2006, p. 59.9

Paul Ricœur, Vivo fino alla morte, Torino, Effata Editrice, 2008, p. 64.10

L. Biagi, Della Verità, Troina (EN), Servitium editrice, 2008, p. 269.11

Grégoire le Grand, Règle Pastorale, I, 3.12

Privé, enfants seulement : vos papiers !

En me promenant dans le bois proche du chalet où j’ai passé la Pentecôte (2007, Québec, Canada), je suis tombé par hasard sur une cabane en bois suspendue à deux érables, à laquelle on accédait au moyen d’un petit escabeau raide, de bois lui aussi.

Les premières marches montées, on entrevoyait un écriteau : « Vos papiers ! » À peine arrivé sur la petite plateforme qui donnait accès à l’intérieur de la construction, on pouvait lire au-dessus de la porte ces mots écrits en grandes lettres colorées et collées de façon disjointe au linteau : « Privé, enfants seulement. »

J’eus une foudroyante révélation de Pentecôte.

Seuls des enfants peuvent avoir la fantaisie de penser à un lieu aussi solitaire et imaginatif, interdit aux adultes.

Pour entrer dans ce monde, il faut se faire reconnaître comme enfant, et l’être réellement, tout comme pour entrer dans ton royaume, ô Seigneur.

Pour s’introduire dans le secret de sa propre histoire et pour trouver sa propre place sur l’arbre généalogique de la famille, si peu verdoyant et de fait plutôt semblable au tronc de la croix, il est indispensable d’être des enfants.

Que Zachée ait été de petite stature fut un désavantage-avantage qui lui ouvrit la voie à la rencontre avec toi, Seigneur. Ce n’était pas un hasard qu’il se fût caché sur un sycomore, tout comme le font ces enfants-ci.

Un adulte construit sa maison sur un terrain solide et stable ; en revanche, cette maison croît avec les arbres et est en mouvement, grâce à l’imagination des enfants. « Notre lit n’est que verdure. Les poutres de notre maison sont de cèdre, nos lambris de cyprès » (Ct 1,17).

C’est un lieu de refuge pour se sauver du monde des adultes, et à l’évidence un refuge vers le haut, détaché de la terre et préservé du danger que représente tout ce qui compose le discours des adultes.

« Si vous ne devenez comme des enfants, vous n’entrerez jamais… »

Ces paroles que tu prononças, Seigneur, sont restées sculptées non sur le bois, mais dans le cœur de tes disciples déjà adultes, et mettent en évidence qu’il ne s’agit pas pour moi de rester un enfant – puisque la vie m’a forcé à devenir adulte –, mais de parcourir un chemin à rebours pour me défaire de mes orgueilleuses prétentions d’adulte, c’est-à-dire un long processus de déconstruction-reconstruction de ma propre image, et de décomposition-recomposition de ma propre statue, construite avec tant de soin pour être ensuite exposée à l’admiration et aux regards rapaces des passants. On sait bien que le visage d’une femme qui se sait observée devient inexpressif ; c’est le cas des mannequins et des modèles qui apprennent en premier à effacer toute expression de leur visage, de sorte que ce dernier devienne exclusivement une valeur d’exposition, et acquière ainsi un charme particulier. Commence alors « le long désapprentissage de soi 13. », « le roi déposé 14. ».

Cette cabane se présente comme un lieu d’évasion et de divertissement, et peut-être l’est-elle en effet. La vérité « tout entière » dont parle la Pentecôte révèle que la vie est un jeu auquel l’adulte ne peut pas jouer par manque de temps, ou en raison de son prétendu sérieux.

« L’enfant qui joue engage dans son jeu beaucoup plus de lumière que les saints dans leurs prières, ou que les anges dans leurs chants 15.. »

On demande à un adulte de prouver l’utilité de son existence, du point de vue économique et social. En revanche, « un enfant peut s’exempter du monde sans se faire voir de lui » (C. Bobin).

Un enfant sait s’amuser, il a besoin de jouer, d’être impoli dans une certaine mesure, de poser des questions inconvenantes et immatures, de dire des sottises auxquelles il ne croit pas non plus. Ainsi en est-il de l’adulte devenu enfant et innocent : dans la joie qui lui est propre, il ne perd pas de vue sa mission.

La Tradition raconte que saint Dominique de Guzman, au soir de sa vie, se fit construire un refuge dans un arbre, pour se retirer en intimité avec toi, Seigneur, et fuir les personnes qui l’assaillaient jour et nuit.

Il y eut des saints appelés dendrites, du mot grec dendron, « arbre ». « Ces moines étaient des ermites qui avaient cette particularité de passer leur vie de prière et de pénitence dans une cabane installée dans un arbre, où ils restaient pour plusieurs années, sinon jusqu’à la mort 16.. »

Ce lieu, sacré en raison de l’authenticité de l’intentionnalité des enfants, est devenu saint pour moi, enveloppé du feu ami de la Pentecôte.

La forêt en flammes m’invite à ne pas fuir, mais à porter mon baptême à son accomplissement en m’immergeant dans cette mer de feu saint.

« Je suis venu porter le feu sur la terre ; et comme je voudrais qu’il fût déjà allumé » (Lc 12,49).

En français dans le texte (NdT).13

En français dans le texte (NdT).14

C. Bobin, Il distacco del mondo, Troina (EN), Éd. Servitium, 2005, p. 17.15

R. Grégoire, I santi anomali, Bologna, Éditions Dehoniane, 2013, p. 2014.16

CHAPITRE PREMIER

Rituels de Famille

« Qu’il me prodigue les baisers de sa bouche ! » (Ct 1,2)

Pour le dire comme Salomon : « Je suis, moi aussi le fruit d’une semence d’homme et du plaisir, compagnon du sommeil. À ma naissance, moi aussi j’ai aspiré l’air commun, je suis tombé sur la terre où tous souffrent de la même manière » (Sg 7,2-3).

Neuvième de seize enfants, je ne suis certes pas le fruit du hasard ni d’un préservatif qui aurait mal fonctionné. C’est toi, Seigneur, qui m’as modelé dans le sein de ma mère et qui as fait de moi une merveille stupéfiante. « Mes os n’étaient point cachés de toi quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre » (Ps 139,15), me déployant comme une toile d’artiste qui représente un tableau spectaculaire. Je sais qu’un jour tu enrouleras ma vie et reprendras ta toile comme « œuvre inédite », à conserver jalousement.

Pour ne pas échouer dans ton projet, tu t’es certainement « fait en trois » (présence de la sainte Trinité) à ce moment.

Répliquant à Martin Heidegger, Hannah Arendt a observé que l’être humain n’est pas jeté dans le monde, mais sur la terre, parce qu’avant toute autre chose il naît. C’est seulement par la suite qu’il fait son apparition dans le monde, où il peut se manifester par la parole et par l’action, et construire le monde comme sa patrie sur terre 17..

Lors du mécanisme complexe de la reproduction, les cellules sexuelles du père et de la mère traversent un processus d’« enjambement génétique », c’est-à-dire une rupture et une reconsolidation qui produisent un nouvel ADN, qui ne sera plus celui du père ni de la mère, mais un mélange des deux. Je suis donc le fruit de ce processus biologique hasardeux, que tu surveilles pourtant rigoureusement, Seigneur.

Schopenhauer tient à ce sujet des propos lumineux : « C’est le destin qui bat les cartes, mais c’est nous qui jouons. » Notre conscience exige que nous donnions forme, travaillions, prenions en main autant qu’il soit possible ce « dessein de Dieu » ; aux yeux de la foi, il n’existe pas de destin aveugle.

Les biologistes affirment que la cellule souche recèle un système d’informations, un genre de vaste bibliothèque qui contient toute la connaissance et la sagesse produites par les événements de la vie quotidienne, même en apparence les plus banals. Etty Hillesum l’exprime de cette manière : « Une lueur d’éternité filtre toujours plus dans mes plus petites actions et perceptions quotidiennes18.. »

Mon premier « campus » a été la campagne pleine de vie, de végétation fantasque, de fleurs, de blé et de pavots, d’animaux petits et grands, tout en transformation continuelle – je voudrais dire en agitation continuelle.

Mon père et ma mère font partie de mon histoire sacrée. Les choses sacrées, je les ai apprises à la maison et aux champs plus encore qu’à l’église. Le temple de Dieu est un sanctuaire sans murs ; avant la foi, il y a les rituels de la vie.

Chacun de nous a besoin d’un rituel personnel, hors du temple, pour faire de sa propre vie un culte spirituel agréé de toi, ô Seigneur, et t’offrir un sacrifice de louange sur l’autel de sa propre existence.

Je n’étais pas un enfant précoce, et avant même d’apprendre à tenir entre mes doigts la plume et l’encrier, j’ai serré dans mes mains la corde pour conduire les chèvres et les vaches au pâturage.

Je n’en ai jamais su la raison, mais, à la différence de mes frères, je n’ai fréquenté ni la garderie ni l’école maternelle.

Avec une foi bien enracinée en terre, grandie dans le silence, dans la réserve, dans une fierté sobre, la famille m’a initié auxrituelsde l’existence, m’enseignant les plus hautes leçons de vie.

Mon père était un chiffonnier errant

Je dis « était » parce qu’il est retourné dans le sein du Père le 22 août 1981.

Je le vois, comme si c’était hier, « errer » avec soncareti(en dialecte bergamasque), son tricycle. (Si nous devons croire aux lois de l’hérédité, la racine de mon itinérance future serait peut-être à chercher ici.) Propriétaire d’un modeste terrain, reçu en héritage du grand-père (cette propriété ne lui donnait pourtant pas le droit à un poste à l’usine, car la priorité était donnée à ceux qui n’avaient pas de terrain), il devait arrondir ses revenus pour soutenir sa famille nombreuse en faisant le chiffonnier. Il parcourait les petites routes poudreuses non asphaltées en « farfouillant » dans les fermes isolées du pays (Bolgare) à la recherche de chiffons, de vieille ferraille, de peaux de lapin et de je ne sais quoi encore.

Mes frères m’avaient collé – sans possibilité d’appel – le sobriquet de «pela o pela cuni», qui une fois traduit signifie « celui qui écorche les lapins », ou qui a quelque chose à voir avec les peaux de lapin, parce que c’était ma tâche de m’occuper des peaux encore fraîches que mon père rapportait à la maison. Ma spécialisation consistait à les remplir de paille et à les suspendre à l’air frais pour les faire sécher, en vue d’une revente aux commerçants en peaux.

Un geste presque sacré lié à l’activité de mon père était l’approvisionnement engrappaqui provenait des collines voisines de la Valle Cavallina, connue pour cette contrebande : l’alcool, en tant que « valeur d’État », étant frappé d’un impôt.

Ce rituel, nimbé de complicité secrète, se célébrait d’habitude dans la pénombre du soir, à la fin de l’automne, à l’approche de l’hiver. Je me rappelle la grosse chambre à air de roue de camion, qui était transportée à l’intérieur de la maison avec une attention extrême, fardeau très fragile et objet de vénération en même temps. Cette chambre à air (qui constitue l’intérieur d’un pneu) était gonflée du précieux liquide, lagrappa. Le soutirage vers la bonbonne se faisait avec un tel soin que pas même une goutte ne tombait par terre ou ne se gaspillait.

Mais la partie la plus intéressante, à la fin de la « curieuse fonction » à laquelle nous les enfants participions à distance dans un silence religieux, était le soutirage suivant, de la bonbonne vers une chambre à air de roue de vélo, que mon père portait ensuite en bandoulière sous sa chemise, ou qu’il cachait parmi les guenilles, le matin de bonne heure avant de se mettre en route pour sa tournée de Bolgare. Lagrappadevenait ainsi commodité d’échange ; et tout cela pour contribuer à l’approvisionnement en nourriture pour nos bouches affamées.

Également liée au boulot de chiffonnier de mon père, il y avait aussi l’histoire des « anesì », à savoir les grandes caisses, de dix kilos chacune, d’anisette et de réglisse en forme de petits animaux noirs, que mon père utilisait en guise de menue monnaie.

Ces caisses étaient conservées en sûreté sous le lit conjugal, et donnaient lieu à de « petites extorsions » pratiquées par les camarades de classe qui, provenant des fermes et en étant ainsi venus à la connaissance de la marchandise délicieuse, profitaient de notre timidité pour faire des menaces, ou promettre des coups, en échange des «anesì».

En ce temps-là, il était hors de question de recourir au père, qui aurait découvert l’affaire. Nous recourions alors à la mère, qui nous disait candidement : « Quand vous serez grands, vous ne recevrez plus de coups. » Cette réponse semblait nous confirmer que les abus des camarades de classe faisaient partie de l’apprentissage, mais elle ne résolvait pas notre grand drame. Alors, nous passions à l’action, qui consistait à « voler » ou, mieux, à entrer en cachette dans la chambre conjugale, lieu sacré et interdit à nous, enfants, « cette chapelle ardente si sacrée, presque autant que l’église du village » (Odon Vallet) et à nous approprier de la « chose » en quantité suffisante, mais non excessive pour ne pas éveiller des soupçons chez mon père.

Ainsi, à la peur des coups des camarades s’ajoutait la peur d’être surpris à voler, et dans un endroit interdit de surcroît.

Je reconnais aujourd’hui avec un peu de retard que ma mère avait raison, et comme on ne pouvait pas encore recourir au « téléphone bleu ou rose » pour dénoncer les injustices subies par les enfants, il était plus sage d’intégrer quelques coups dans notre propre parcours scolaire. Appelons cela la « formation humaine intégrale ».

Tout cela est lié aux activités de chiffonnier de mon père.

Papa nous racontait que les fonctionnaires chargés de l’application des impôts l’interpellaient de temps à autre ; pas besoin d’être grand clerc pour intercepter une petite charrette qui errait parmi les fermes en cachant lagrappasous des chiffons sales. Les inspecteurs émettaient leurs spéculations quant à la séquestration ducareti, ou la prison, carrément. Mon père, qui ne manquait pas d’humour, répliquait – en montrant le document d’« état de famille » – qu’aller se reposer quelques jours ne lui déplairait pas, sans doute, mais à la condition que les inspecteurs s’occupent de sa famille pendant ce temps.

Ce genre d’autodéfense lui a permis de poursuivre son travail presque sans être inquiété, ayant été auparavant averti par les fonctionnaires de ne pas se trouver sur leur route.

Le «carretino», ou tricycle, large de 1,60 m et long de 2 mètres environ, était un moyen de transport exceptionnel et économique, et pour nous l’équivalent de ce que nous appelons aujourd’hui un camion. Nous nous en servions pour tout. Un des usages les plus fréquents était de charger l’herbe fauchée sur les bords poussiéreux des routes, ou dans les bois frais dont les propriétaires ne pouvaient pas s’occuper. Nous, les enfants, avions alors la chance de le conduire. Il était souvent si surchargé qu’il fallait rester debout les pieds sur les pédales pour réussir à voir la route. J’ai une preuve de l’existence des anges gardiens pour les avoir vus en action à plusieurs reprises, lorsque nous nous élancions du viaduc de l’autoroute, le tricycle surchargé d’herbe au point que nous ne voyions plus la route. Circonstance aggravante : les pédales étaient fixées à l’engrenage des roues ; quand nous amorcions une descente, il fallait rester assis et les jambes levées pour éviter de les casser.

On peut se demander : y avait-il un système de freinage ? Bien sûr qu’il y en avait un ; il se trouvait exactement au milieu des deux pédales qui bougeaient constamment. Il fallait composer avec le risque de se fracasser une jambe, et avec l’effet de l’adrénaline libérée par le goût des sensations fortes. Voilà pourquoi je crois qu’un ange gardien nous a été assigné à chacun.

J’ai une image précieuse de mon père qui se repose, à l’ombre d’un orme qui lui sert de baldaquin, assis sur une brassée d’herbe parfumée à peine coupée. Je me retrouve, alors que j’écris, à respirer la fragrance des herbes fraîches, tombées victimes de ses larges et robustes fauchées. Le célèbrecarretinoétait garé avec soin, lui aussi à l’ombre. Nous, les enfants, rejoignions notre père tard en matinée, quand le soleil était déjà haut dans le ciel, pour lui porter à boire. Nous arrivions avec un récipient (pignati) qui contenait une boisson fraîche – et pour dire le moins, aphrodisiaque – qui n’existe pas sur le marché. C’était une mixture brevetée de ma mère faite de café froid, de vin, de sucre, de citron, d’eau et de glace. Je restais alors en silence en admirant ses longues goulées, comme si je les goûtais moi-même, avec cette différence qu’il était au travail depuis l’aube, après avoir pris soin des bêtes, alors que j’étais frais comme une fleur, après avoir parcouru seulement quelques kilomètres à vélo. Ces longs moments de silence n’étaient pas rares chez mon père, embarrassé peut-être de se mettre à notre niveau, ou par pudeur, de crainte de perdre son autorité de père. Il avait certainement entendu ces paroles de l’Écriture de la bouche du prêtre de notre village : « Celui qui gâte son fils pansera ses blessures. […] Cajole ton enfant, il te terrorisera, joue avec lui, il te fera pleurer. Ne ris pas avec lui, si tu ne veux pas pleurer avec lui » (Si 30,7.9.10).

Ce que je me rappelle le plus de lui est sa « présence », sa constante proximité qui suscitait la crainte et la sécurité en même temps.

Je me rappelle sa sueur, qui fait partie des « odeurs » familières, comme les épices de cuisine, qui assaisonnent l’amour des parents. Une fragrance désirée comme le parfum de femme que j’ai poursuivi plus tard dans la vie. Une autre odeur familière est celle du cigare, lemezzo toscano19.qu’il tenait continuellement en bouche, sans doute le seul « vice » qu’il pouvait se permettre, et qui le détendait. Il nous envoyait souvent – nous les enfants – acheter deux demi-cigares (sigalaen dialecte, pour donner peut-être inconsciemment au cigare un meilleur parfum féminin), qui lui duraient toute la journée. Il conservait aussi une boîte demuci,c’est-à-dire de mégots, qu’il utilisait quand il ne pouvait se permettre le luxe d’acheter dessigaleà la tabagie.

Ma mère disait que, lorsqu’elle était enceinte (c’est-à-dire presque continuellement) et souffrait comme toutes les femmes d’une combinaison de vomissements et de diverses envies, elle demandait à mon père quelques bouffées de fumée dans la chambre à coucher, ce qui procurait un soulagement thérapeutique presque instantané.

Me viennent en tête le parfum ou l’odeur provoqués par le cœur et le foie que Tobie, conseillé par l’archange Raphaël, déposés sur les braises de l’encensoir pour éloigner les esprits mauvais qui empêchaient Sarra de s’unir à son mari.

Aujourd’hui, les pédiatres et les psychologues, si ennuyeusement sophistiqués, considéreraient cette pratique dommageable à cause des possibles répercussions sur les enfants. Et pourtant, tous les seize enfants, incluant ceux qui m’ont précédé au ciel, sont sortis en glissant joyeusement de ce saint utérus en parfaite santé.

Un autre « travail » que mon père faisait une fois par semaine – le jeudi matin si je ne m’abuse – était de se rendre au marché des bestiaux, à Trescore, pour gagner quelques sous.

Sa tâche consistait à faire le médiateur : il agissait comme intermédiaire entre celui qui vendait et celui qui achetait les bêtes. En tant que bon connaisseur, il pouvait formuler ses conseils et faire en sorte que les deux parties intéressées en arrivent à une entente. Je me rappelle qu’il nous disait qu’avec un : « Ici la main », le vendeur et l’acheteur se frappaient la main et, en se serrant la main droite vigoureusement, ils scellaient un contrat faitsur parole,c’est-à-dire que les paroles ne doivent pas rester suspendues en l’air, mais donner des résultats tangibles. Je mets au défi quiconque de nos jours d’aller chez un concessionnaire de voitures et de conclure l’affaire de cette façon, puis de se mettre au volant de la dernière hors-série ; il n’aura le temps de faire que quelques kilomètres avant d’avoir l’armée à ses trousses.

Comme nous sommes loin aujourd’hui du poids de laparole donnée,dans un univers qui éclate de paroles vaines et inutiles. Il n’a suffi que de quelques dizaines d’années pour ôter à laparole donnéeson autorité, construite laborieusement pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Et ces deux mains serrées vigoureusement disent toute la force de l’accord et de la confiance accordée.

Comme le dit un prophète : « Dieu est-il celui qui dit et ne fait pas, qui parle et n’accomplit pas ? » (Nb 23,19). Aujourd’hui, la parole donnée ne compte pour rien ; c’est l’écrit qui compte : «Carta cantat verba volant. –Les paroles s’envolent, les écrits restent. »

Comme le dit Edith Stein à propos du langage humain :

Nous savons que parler signifie assumer pour soi une responsabilité, et que nous devons avoir du respect pour les paroles. La parole révèle toujours notre âme, que nous le voulions ou non. Elle se détache comme un fruit mûr de sa sphère la plus intime, et renseigne de son travail intérieur, ou elle trahit comme un éclat effréné ses propres agitations et bourrasques, ou encore, prononcée sans y penser, elle est symptôme d’une vie superficielle. Elle signifie toujours une intervention dans les autres âmes, qu’elle peut enrichir, féconder et élever, mais qu’elle peut aussi blesser et intimider 20..

Il me revient en mémoire le fait que, quand je repartais en vacances l’été, mon père me demandait souvent si j’avais besoin de lunettes.

Grâce à Dieu, j’avais une bonne vision en ce temps-là, et je n’en avais pas vraiment besoin, mais probablement que, d’après sa façon de voir les choses, j’aurais donné l’impression d’être une personne plus intelligente et instruite si j’avais porté des lunettes. Le problème habituel de l’image, quoi !

Quoiqu’il fût de nature autoritaire et sévère, mon père était un homme joyeux possédant un sens de l’humour autant avec nous qu’avec les étrangers. Il aimait raconter des histoires – jamais déplacées, par ailleurs – et savait aussi faire le bouffon à l’occasion. Pour tout dire, l’humour était pour lui comme une philosophie de vie, ou peut-être une vocation.

Mais quelque chose le faisait inévitablement changer d’humeur : quand il entendait proférer le sobriquet qu’on lui avait collé dans le village. Il est notoire que, dans les villages, il était plus facile d’identifier les familles par leur sobriquet que par leur nom de famille.

Notre sobriquet à nous était : « Cara ‘u Bettina », qui signifie « chère Bettina ». Élisabeth (Bettina) est le nom de ma mère.

Ce surnom n’a rien d’offensant ; il y en avait de bien plus vulgaires et grossiers au village. J’en déduis que quelqu’un avait entendu mon père vouvoyer ma mère au temps où ils se « fréquentaient », devait avoir trouvé drôle qu’un jeune homme vouvoie sa fiancée, et avait pensé bien faire en faisant circuler la nouvelle dans le village. Du reste, nous aussi les enfants vouvoyions nos parents, oncles et tantes, parce que c’était l’usage dans la famille de mon père, et ce fut seulement au temps où nous étions au séminaire que nous avons commencé à tutoyer nos parents, violant ainsi un tabou séculaire. Il serait intéressant de faire une étude approfondie de la valeur et de la signification qu’on peut attribuer à des paroles apparemment si anodines.

Reste un fait : notre famille considérait bien ces trois mots inoffensifs comme un manque de respect ou comme une insulte, qui provoquaient presque toujours une réaction peu évangélique.

Un jour, une sœur de la résidence, sans malice aucune, voulut traduire innocemment en italien ce sobriquet en adressant à mon père un « Cher vous ». Elle eut comme riposte immédiate une insulte mortifiante, d’autant plus inhabituelle chez mon père, qui avait trois de ses sœurs au couvent.

Je peux en sourire aujourd’hui, mais alors, ce sobriquet suscitait une tension assez dramatique, spécialement chez mon père.

Le 22 août 1981, mon père est passé au Père du ciel, alors que je me trouvais en Australie en itinérance. Quand je l’embrassai avant de partir, la maladie progressait rapidement. Je ne suis pas rentré pour les funérailles, étant conscient que j’étais en train d’annoncer la victoire du Christ sur la mort, et sûr que mon père était entré dans la paix de Dieu et dans la Gloire.

Ma mère a donné le jour à 16 enfants, dont je suis le neuvième. Tous sont nés à la maison.

Je n’ai connu que les dix qui sont encore vivants, six étant morts en bas âge. À l’occasion des « petites funérailles » (c’est ainsi qu’on appelait les funérailles qui consistaient en une prière faite à l’église avec la bénédiction du petit cercueil blanc), quelqu’un dans le village laissait-il échapper : « Un de plus, un de moins », ma mère disait : « Eh non ! c… de mon grand-père ! » (globuli avunculi meien latin). C’était comme si on lui arrachait le cœur chaque fois qu’un enfant mourait. D’autant plus que tous étaient venus au monde en pleine santé, puis, à l’âge de deux ou trois ans, en l’espace de peu de jours, ils tombaient malades du typhus ou de la bronchite « fulminante », et puisque nous n’avions pas encore la pénicilline chez nous, ils retournaient précocement au Créateur. Les calomnies qu’on faisait circuler au village ne manquaient pas, comme celle qui disait que les enfants mouraient parce que le père buvait le lait des enfants. La rumeur fut si grosse qu’un jour le curé don Giovanni Rovaris se présenta avec un air très sérieux sur le seuil de la maison pour vérifier en personne la gravité des choses. Mais le Seigneur rend justice à la vérité, dont le saint curé n’avait jamais douté. Je n’ai connu ces faits que très récemment, quand un jour ma mère me dit que les calomnies étaient à l’ordre du jour dans les petits villages en son temps aussi.

De nos jours, dans le monde global, les calomnies et les mensonges circulent à une vitesse inouïe au moyen des médias de masse, comparativement à la vitesse avec laquelle elles se répandaient dans le village.

Je ne peux pas passer sous silence les coups de pied qu’elle distribuait sous la table à mes grands frères quand des discussions un peu trop vives s’amorçaient. Cela se produisait généralement aux repas, quand mes grands frères commençaient à se mesurer à mon père, cherchant avec effort à faire valoir leurs opinions. En ce temps-là, j’avais l’impression que mon père avait toujours raison, mais avec le passage des années, je me suis rendu compte qu’eux aussi avaient des points de vue valides à défendre.

Je n’ai pas souvenir de discussions entre mon père et ma mère faites devant nous, les enfants ; mais en privé, oui, nous les entendions alors discuter vivement.

Notre mère nous racontait que, quand elle nous éveillait au beau milieu de la nuit pour uriner dans le pot, au centre de la chambre à coucher (il n’y avait pas encore de salle de bain pour nous), nous marchions dans la pénombre de la chambre comme des somnambules, et nous répandions plus d’urine par terre que dans le pot de chambre.

Elle nous disait aussi, avec une pudeur cachée, que, à l’époque où nous étions petits et vivions à loyer dans une « maison » composée d’une cuisine et de deux chambres, une pour les parents et l’autre pour le reste de la famille,quand nous les enfants dormions d’un sommeil profond, elle passait souvent une partie de la nuit avec mon père à « défaire et refaire les matelas ». Les voisins apportaient leurs matelas rembourrés de laine ; le travail consistait à ouvrir la toile de coton pour extraire la bourre aplatie, puis la « peigner » pour la rendre duveteuse à nouveau. Ensuite, ils remettaient le tout dans le sac, recousaient la toile, et le matelas redevenu bien gonflé était prêt à être livré le matin.

Cette fatigue qui s’ajoutait à la journée de travail était baignée de prières et de larmes versées à cause des nombreuses « incompréhensions » des voisins, pour qui la famille nombreuse était un tracas constant, cela s’entend.

Et toi, Seigneur, tu es témoin de cette intimité mouillée de larmes qui fut la leur : « Tu l’as nourri d’un pain de larmes, abreuvé de larmes sans mesure » (Ps 80,6), non seulement pour nous mettre au monde, nous, les enfants, mais encore plus pour nous éviter une quelconque souffrance en trop, portant ensemble dans le secret de la nuit le poids de quelque injustice dont la cause tient peut-être plus à l’inconscience qu’à la méchanceté.

Il est vrai que, à mesure que nous grandissions, ce joug secret de la pauvreté et de l’indifférence a commencé à se faire sentir aussi sur nos épaules d’enfant.

Quelquefois, ma mère était obligée de « soutirer » de l’argent à mon père en fouillant secrètement dans son portefeuille afin de pouvoir faire face aux besoins des enfants. Mon père était tellement préoccupé par la « baraque » en général qu’il remarquait moins les détails de notre vie quotidienne.

Il était peut-être persuadé inconsciemment que nos souliers grandiraient avec nos pieds et que les vêtements s’allongeraient aussi avec le passage du temps.

Ensuite, quand elle confessait par scrupule ce péché au prêtre du village, elle recevait toujours la pleine absolution, sans obligation d’expiation.

Ma mère est de caractère énergique, ouvert et joyeux, « solaire », pour parler le langage des jeunes d’aujourd’hui.

Certains se montraient réellement scandalisés en l’entendant chanter dans la maison, justement parce que la joie était inconcevable dans ce bordel d’enfants et de pauvreté ; mais elle se sentait « enceinte » de joie en raison de la vie qui lui remplissait la maison.

Dernièrement, lorsque j’étais avec elle, je la scrutais attentivement comme pour lui voler quelque secret qu’elle cachait encore avec tant de dignité et de sérénité. Elle jouissait d’une bonne santé, et dans sa maison, elle semblait une reine en train de récolter avec joie ce qu’elle avait semé dans les larmes. Elle nous racontait parfois les humiliations liées à la pauvreté et à la famille nombreuse ; mais elle n’a jamais eu honte de la précarité, vécue avec dignité chrétienne. Elle avait un sens si grand de ta présence, Seigneur, que, du matin au soir, elle ne faisait que prier et donner des bénédictions.

Voici une chose que j’ai découverte en elle : elle n’avait aucun ressentiment caché ni pour le passé ni pour le présent. Elle semblait la personne la plus heureuse de la terre, ayant accompli la tâche qui lui avait été confiée. Ayant mené la course jusqu’au but et attendant la couronne, elle profitait du souffle de chaque jour pour te remercier, toi qui lui as manifesté une si grande confiance, la faisant mère de seize enfants.

Si l’on me demandait quel est le secret de sa longévité, je répondrais sans hésiter : ce n’est pas la générosité de la nature, qui l’a dotée d’une santé excellente, ni d’avoir vécu une vie tranquille et sans difficultés, mais je dirais avec l’Écriture : « Le juste vit par la foi. » Tout comme les patriarches, elle était « rassasiée de jours » et de vie après avoir donné la vie que Tu lui avais d’abord donnée gratuitement.

Le 15 août 2012, fête de l’Assomption, elle est retournée à la maison du Père. Elle désirait fermer les yeux le jour ce cette fête ; elle fut largement exaucée. Nous avons vécu les dernières semaines en sa compagnie et nous avons pu jouir de sa présence très fragile et de sa forte sagesse. Je crois que, jamais dans sa vie, elle n’a reçu tant de baisers de nous, ses enfants. Elle avait une parole et une bénédiction pour chacun de nous et s’est éteinte en s’endormant dans les bras de Celui qui un jour lui avait donné souffle de vie.

Lors du dernier soir passé avec nous, elle a ordonné à ma sœur Fiori de préparer latripepour le lendemain. Cette tripe était le menu fixé pour célébrer le dernier jour de l’année, un plat hivernal par excellence. Ma sœur résistait visiblement, comme si ma mère n’était plus consciente que nous étions à la mi-août et non au dernier jour de l’année. Ma mère, avec son calme convaincant, a insisté, disant que c’était un désir qu’on ne pouvait lui refuser. C’est ainsi que le lendemain, alors qu’elle avait déjà fermé les yeux pour toujours, nous nous sommes assis pour nous régaler avec grande joie de ce repas de fête et d’action de grâce, la tripe. Elle avait vraiment pensé à tout.

Elle repose maintenant dans le sein de la terre, après nous avoir laissé en héritage non un compte en banque, mais un trésor de foi et de fidélité au Seigneur, sûre qu’elle ne serait pas trompée pour l’éternité.Les trois frères et de nombreux amis ont concélébré à ses funérailles. Nous avons chanté toute la messe, y compris le canon de la consécration. Alors que la dépouille mortelle sortait de l’église, nous avons convaincu le curé de ne pas faire résonner le triste glas, mais de faire sonner les cloches comme pour une fête.

Félicitations au Père de nous avoir donné le père et la mère, mais félicitations à eux deux pour avoir vécu et agi en administrateurs fidèles des biens dont Dieu les a rendus dignes.

Frères et sœurs, notre maison était peuplée, comme une société en miniature et très bien structurée, où les âges, les devoirs et les droits étaient respectés, à moins que mon père ne bouleverse l’ordre des choses.

Huit garçons et deux filles.

Aujourd’hui, je souris quand on invoque le manque d’espace et d’argent comme obstacle insurmontable pour ne plus avoir d’enfants.

Il est vrai que, dans l’enfance, nous avons vécu des moments de pauvreté et de précarité. Je me rappelle en particulier la première maison, celle où j’ai vu le jour. Nous dormions six dans un grand lit, trois la tête d’un côté, et trois la tête du côté opposé ; il fallait bien avoir un peu d’initiative pour accommoder les 12 jambes. Et pourtant, personne ne souffrait d’insomnie à cause des bruits et des odeurs ; et aucun de nous, à l’âge adulte, n’a dû recourir aux psychologues pour compenser les carences logistiques de l’enfance.

Au dire de ma mère, il y avait aussi de l’espace pour les souris qui parfois circulaient, amusées, entre nos têtes.

J’ai un autre souvenir de mon enfance qui pourrait devenir sujet d’étude pour la psychologie ; et justement pour cela, en plus du sobriquet «pela cunì», j’en avais une deuxième : «mena cò», c’est-à-dire celui qui bouge la tête en se berçant. Je pourrais sûrement faire remonter cette curieuse pratique d’autobercement au manque non de tendresse, mais du temps que ma mère pouvait me consacrer, puisque deux jumeaux sont nés environ un an après moi.

Je peux seulement imaginer ma mère, décidée à allaiter mes deux petits frères agrippés à sa poitrine pour calmer leurs pleurs désespérés (à cause de cette grossesse et du manque de calcium, ma mère perdra toutes ses dents). Je me suis alors fait une raison assez plausible : étant donné que nous avions un berceau de bois auquel il suffisait une petite poussée pour le faire bouger, le premier qui entendait un gémissement en trop donnait un coup au berceau. Ce n’est que quand le berceau revenait à son état d’inertie que j’ai appris par instinct à provoquer le mouvement en tournant la tête, jusqu’à redonner au berceau son élan pacificateur. Je dois confesser que ce stratagème a aussi fonctionné par la suite, si bien que je suis encore capable de le faire aujourd’hui pour m’endormir ou me détendre. Un fait comique lié à l’histoire.

Mon père racontait qu’une fois il se réveilla en sursaut au milieu de la nuit en entendant des bruits étranges. Il pensa d’abord à l’étable, pensant qu’il y avait des voleurs de poules et de vaches. Il se leva donc, préoccupé, et alla tout droit à l’étable, y trouvant la porte fermée et tout en ordre. Au retour, en s’apercevant que ces bruits étranges provenaient de notre chambre, quelle ne fut pas sa surprise quand il découvrit qu’ils étaient provoqués par le grincement du lit, provoqué lui-même par mon autobercement. Je peux imaginer le soupir de soulagement, poussé en même temps que son exclamation familière : «Ma che asen !» qui se passe de traduction21..

La famille nombreuse rendait la vie de tous les jours très mouvementée.

À l’occasion, les plus grands se relayaient pour remplir le devoir de la correction fraternelle, généralement faite non de persuasions et de paroles compliquées, mais de quelques coups de pied au derrière, ou de solides gifles qui avaient l’effet de nous réveiller au milieu de n’importe quelle activité, de nous faire comprendre plus vite les leçons de vie, de nous maintenir en état d’apprentissage constant, ou simplement de nous remettre en mémoire les rôles et les devoirs respectifs. Cette méthode d’éducation est certainement fortement déconseillée par la science du comportement, mais franchement, on ne peut nier ni son opportunité ni son efficacité.

Nous étions constamment en attitude mimétique et d’émulation ; ou, plus simplement, nous apprenions réciproquement par l’exemple et par l’erreur.

Je me rappelle une histoire vraie, racontée par Pierre Côté, jésuite et vicaire épiscopal à Montréal.

Il fut invité un jour à un congrès qui avait pour sujet les enfants, et en particulier leur capacité intellectuelle. Un des conférenciers défendait, avec une richesse scientifique ostentatoire, la thèse selon laquelle les premiers enfants ont en général un quotient intellectuel supérieur à celui des derniers, comme si l’ADN s’épuisait avec l’accroissement de la famille. À la fin du débat, Pierre Côté demanda la parole.

Voici ce qu’il dit : « Je suis d’accord avec ce qui vient d’être affirmé ; de fait, je suis le vingt et unième de ma famille, et je suis jésuite (les jésuites ont la réputation d’avoir une formation scolaire supérieure à la moyenne) ; je vous laisse imaginer à quel point les 20 frères et sœurs qui m’ont précédé doivent être intelligents. »

Je ne me rappelle pas avoir jamais reçu des jouets en cadeau. Pour nous amuser, nous utilisions notre imagination ; le frère qui en avait plus suppléait à celui qui en avait peu. Les jeux étaient ainsi rapidement inventés soit au grand air, au milieu des champs qui servaient de décor, soit dans la grange pendant l’hiver, à la chaleur des animaux.

Tout était très écologique, assaisonné de couleurs variées et d’« odeurs de santé ».

Et comme il n’y avait pas encore le « frère téléviseur » et que le cinéma « n’était pas pour nous » encore, nous reproduisions les grands gestes liturgiques vécus répétitivement à l’église. Alors nous « jouions sérieusement », imitant ce qui se passait pendant la messe, en improvisant le mobilier et les images sacrées.

Excès d’innocence ?

Organiser les jeux d’équipe n’a jamais été un problème : une équipe complète était toujours à notre disposition, y compris les réserves si nous ajoutions les voisins.

Je me rappelle la première moto qui entra dans notre maison. Le matin, mes frères les plus grands, qui partaient travailler en usine, la montaient. Pauvre « Gilera » ! Elle faisait un tel bruit pour bouger et pour transporter mes trois frères serrés comme des sardines qu’il semblait qu’elle exploserait à tout moment. Et si c’était un spectacle et un divertissement pour nous, ce ne l’était certes pas pour la moto.

Le dimanche, nous les plus jeunes avions aussi droit à un « petit tour », cramponnés au conducteur, le vent en pleine figure nous coupant le souffle.

Puis est arrivée la première « Fiat 500 » ; pauvre et héroïque automobile.

En ces années, le champ panoramique de notre vie était beaucoup plus limité que celui qui se présente aujourd’hui à nos yeux ; en contrepartie, la « mise au point » de la réalité de notre petit monde était plus facile et moins stressante.

Voici par exemple un fait dustruggle for life,c’est-à-dire un « conflit de vie quotidienne ».

Une de nos activités quotidiennes, à nous les enfants, était de procurer l’herbe pour les lapins. Afin d’épargner celle de notre champ, nous errions par les champs de maïs des voisins, les bords de la route ou les jardins particuliers. De toute façon, le travail était toujours accompagné d’un temps de divertissement, entre autres grimper aux arbres pour débusquer les nids d’oiseaux. Un jour, après avoir terminé cet amusement avec le frère qui me précède par ordre d’apparition sur la planète, nous avons continué à nous divertir, nous éclaboussant avec l’eau que nous piétinions dans une flaque. Mon frère négligea mes appels insistants pour en finir avec ce sale jeu ; je lui lançai alors avec force lepodeti,– faucille pour couper l’herbe – que je tenais en main. Heureusement pour lui, il sauta, et la lame lui fit une longue entaille au mollet. Pris de panique, nous nous organisâmes pour le transporter en utilisant le fameuxcareti,qui nous servit d’ambulance jusque chez le docteur, qui lui fit séance tenante une suture à froid ; il porte encore aujourd’hui la marque de ce jeu qui aurait pu finir en tragédie.

Le motif pour lequel Caïn tua Abel était beaucoup plus sérieux, assurément, mais l’instinct de faire justice nous rend très semblables, à l’évidence.

Quand je parle des frères, j’inclus aussi mes deux sœurs, qui ont partagé de façon exemplaire les frais des affaires de la maison, la rendant accueillante et humaine.

Notre rapport avec elles était fait de grand respect, et nous ne pouvions pas jouer avec elles comme nous le faisions entre nous, les frères ; de plus, les parents veillaient pour que nos «acc», actions ou blagues, ne dépassent pas les limites du bon sens.

La famille, avec la nature qui nous entourait, constituait notre « campus ».

« Bons ânes ! » : au sujet de la correction

Avec ce compliment – « bons ânes » –, notre père dissipait le moindre risque ou danger de flatterie.

Il m’a été dit récemment que cette façon d’apostropher les enfants en utilisant des épithètes animalières est très répandue en Chine. Sans commentaire !

C’est une curieuse manière de complimenter les enfants. Cette phrase était encore acceptable dite en famille, mais plutôt humiliante lorsqu’elle était proférée en présence d’étrangers. Pendant plusieurs années, je l’ai interprétée comme un manque d’estime envers nous de la part de notre père.

Quand il venait au séminaire, en se présentant à la porterie, il demandait : « Comment vont mes ânes ? » Si les choses allaient bien, il s’exclamait : « Bons ânes ! » Mais si les choses allaient mal, il était plus concis : « Quels ânes ! »

Il se rendait compte parfois que nous en restions plutôt mortifiés ; ensuite, en privé, il se préoccupait de nous faire comprendre le pourquoi de cette façon de s’exprimer : « Afin que vous ne couriez pas le risque de vous gonfler d’orgueil. » De nos jours, ce langage serait qualifié de « violence » ou de « propos offensants », et donc punissable en retirant à un parent si brutal la garde de ses enfants.

De plus, comme un auteur l’affirme : « Une certaine dose d’ânerie est très raisonnable. »

On n’aura jamais vu une telle foule : je parle de l’histoire du baudet qui, Seigneur, te porta en triomphe à Jérusalem. Selon Luc, c’était un ânon que personne n’avait jamais monté, un âne jeune, donc. Il était convaincu que les tapis, les palmes et les applaudissements étaient tous pour lui ; en cela, il n’a pas renié sa nature d’âne.

Tout a commencé quand il a entendu quelques-uns de tes disciples dire : « Déliez-le, parce que le Maître en a besoin. » Mais il s’était senti si important et utile ; et quel soulagement que de se sentir libre ! Ce jour-là, il n’eut besoin ni de carottes ni de coups pour marcher, et le poids qu’il portait lui semblait très léger.

« Qui te flatte est ton ennemi », « Qui aime bien châtie bien » : excellent moyen pour un père de transmettre sa sagesse.

Assurément, il avait entendu ces paroles de mon grand-père, qui les avait apprises à son tour de son grand-père et ainsi de suite, en remontant les années sur tant de générations. Mon père était sévère, c’est indéniable, et il atteignait le comble de la persuasion quand il se sentait « obligé » de retirer la ceinture de son pantalon. Mais il y avait un aspect comique à ce geste : sans ceinture, le pantalon lui glissait sur les jambes et l’empêchait de courir, ce qui nous donnait tout le temps pour éviter le pire ; en fait, je ne me rappelle pas une seule correction où la ceinture aurait atteint son but.

Sur le moment, la correction est source de souffrance, certes, mais ensuite, les années passant, j’ai « com-pris » ce que, jeune, je ne pouvais pas « com-prendre ».

Puis arriva le temps où mon père ne se permit plus d’user de ce langage avec moi et mes autres frères, convaincu qu’il n’y avait plus aucun motif de le faire et que sa mission d’éducation était terminée. Eh bien, je dois confesser, Seigneur, que ce fut le moment où j’en aurais eu le plus besoin, et que j’ai souffert de ce manque. Tu sais pourquoi.

Par la suite, je me suis parfois surpris à me le répéter à moi-même, mais de façon peu convaincante et avec peu d’efficacité.

Mon père disait souvent à ma mère qu’elle finirait en enfer parce qu’elle était trop molle lorsqu’elle nous corrigeait. Ma mère, qui voulait justement ne pas aller en enfer, mettait en œuvre une méthode de correction plutôt « moderne ». S’il s’agissait de nous corriger, elle ne pouvait pas se mesurer à nous en nous courant après ; tout au plus nous lançait-elle maladroitement une godasse. Mais le soir, quand nous étions au lit et plongés dans un sommeil profond, et ayant naturellement oublié ce que nous lui devions, elle arrivait calmement, retirait les couvertures et, avec une baguette magique, elle complétait sa mission corrective. Il est aussi vrai qu’elle « oignait » au passage ceux qui ne le méritaient pas. Comment ne pas justifier cette erreur de mémoire en considérant tout ce qu’il y avait à faire dans la maison ! Elle ne connaissait pas le psaume qui dit : « Seigneur, ne me corrige pas dans ta colère » (Ps 6,2 ; 38,2), mais elle le mettait en pratique.