Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mols

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Faits de société

- Sprache: Französisch

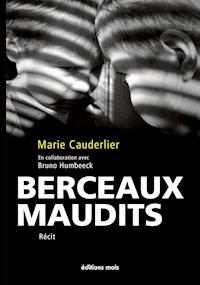

Un témoignage bouleversant sur les horreurs de l'inceste et de la pédophilie

Ce livre autobiographique relate la jeunesse d’une enfant que le hasard de la naissance a menée au bout de l’horreur mais que la soif de vivre a tirée du néant. Ce témoignage bouleversant illustre la capacité de résilience d’une petite fille maltraitée par ses parents, placée dans un orphelinat et qui connaîtra l’horreur de l’inceste et de la pédophilie. Le réseau semble se mettre en place lorsque le père décède, mais ce décès fait éclater l’affaire.

Le thème de la résilience est ici abordé par l’auteur, rétablie dans sa vie de femme, et qui nous parle en faisant appel à la confiance enfouie en chacun de nous. Malgré ses malheurs et par sa seule volonté ferme et bienveillante, l’auteur a tracé avec succès sa route vers la réussite familiale et professionnelle.

Ce livre est un message d’espoir et de courage.

À PROPOS DES AUTEURS

Marie Cauderlier est assistante de direction.

Bruno Humbeeck est actif à la fois sur le terrain en tant que travailleur psychosocial et dans le domaine de la recherche en tant que collaborateur scientifique. Cette double approche des questions de société contribue à rendre sa vision particulièrement convaincante. Il est aussi formateur au CREAS - Université de Mons et auteur de plusieurs publications dans le domaine de la maltraitance, de la toxicomanie et de la prise en charge des personnes en rupture psychosociale.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 589

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Préface

Dans nos sociétés en mal d’espérance, la résilience fait décidément beaucoup parler d’elle. On l’évoque pour un oui pour un non. On l’affiche comme un emblème. On l’invoque comme une évidence. Pour mieux la faire passer en quelques mots sur un plateau de télévision, à une heure de grande écoute, ou l’inscrire en quelques lignes entre les pages d’un magazine de mode dont la large diffusion s’accommode mieux d’un langage simplifié, on la réduit à une image, celle d’un saut, d’un bond magique, presque facile, qui propulserait la victime, en deux temps trois mouvements, au-dessus de ses malheurs.

C’est pourtant dangereux de réduire les concepts à ce type d’images flagrantes, fulgurantes qui se posent en prêt à penser et suggèrent que les choses sont à la fois simples et évidentes. La résilience est effectivement un phénomène complexe. À ce titre, le mécanisme résilient ne prend jamais que la forme d’indices, d’indicateurs qui manifestent la probabilité de son occurrence, qui suggèrent qu’il est possible qu’il se développe dans le cours d’une vie. Jamais il ne saute aux yeux comme une réalité indiscutable, tangible, concrète. Jamais il ne se voit comme un nez au milieu d’un visage. Il se devine éventuellement à la lecture d’une vie qui se décrirait de l’intérieur. Il reste généralement invisible à l’observateur furtif d’un morceau d’existence appréhendé de l’extérieur.

C’est pour cela que, pour parler de résilience, il est toujours préférable de prendre du temps. La résilience, en effet, est un processus lent, pas un état instantané. À ce titre, elle se définit mieux dans une histoire qui en illustre lentement le déroulement que dans l’exposé succinct d’une situation qui tenterait d’en démontrer en quelques lignes la signification.

La résilience implique un récit, pas un constat. La narration d’une vie qui, jour après jour, insère dans un vécu quotidien douloureux la volonté de continuer à se construire pour résister au massacre évoque mieux ce qu’elle est que l’exemple spectaculaire de quelques épisodes glorieux qui laissent penser que tout fut facile.

C’est pour cela sans doute, parce que le temps en constitue un fondement essentiel, que pour parler de résilience écrire un livre, qui évoque l’histoire de soi et des siens, même si l’épreuve est parfois pénible, vaut toujours mieux que de se contenter de dresser un portrait furtif de soi-même et de sa famille en se bornant à prendre la pose pour une photo nécessairement figée dans le temps.

Ce pari de se donner le temps, c’est celui qui a été pris pour évoquer l’itinéraire improbable de Marine, une petite fille engluée dès ses premiers pas sur terre dans un malheur sans nom, immergée, d’emblée, dans une pauvreté sans borne et exposée, à longueur de vie, à la folie illimitée d’hommes et de femmes sans foi ni loi qui mettront toute leur énergie à saccager son envie de grandir.

Le récit de la vie de Marine, je l’ai pris, je m’en souviens, il y a plus d’une année, comme une gifle en pleine figure. Moi qui pensais tout connaître en matière de vie bancale, moi qui m’imaginais avoir, dans mon itinéraire professionnel, été confronté au pire de ce que la vie, lorsqu’elle se révèle par sa face obscure, peut offrir aux enfants chaque fois que la maltraitance, la violence sexuelle et la pauvreté s’emmêlent, je me retrouvais là devant un véritable condensé de malheur, une forme de résumé, dans une seule vie, de tout ce qui peut s’abattre sur un enfant pour contrarier son développement et l’inviter à s’éteindre… définitivement…

Je me souviens encore de ce tapuscrit, lu en une seule nuit, évoquant sans retenue les traumatismes les plus absolus auxquels un enfant peut être confronté. Tous ces mots, toutes ces phrases enchaînées les unes aux autres m’avaient entraîné à la lisière d’une pédagogie aussi noire que l’enfer, m’avaient poussé aux confins d’une folie qui n’avait plus d’humaine que le nom. Et pourtant, il y avait toujours, en bout de paragraphe, comme échoué sur un récif, un reliquat d’espoir, comme un petit reste d’envie de vivre qui donnait la force de continuer à lire. Je me suis accroché à ces indices de résilience, que Marine laissait traîner çà et là au milieu de ses pages, pour aller au bout de son histoire et chercher à comprendre pourquoi elle m’avait à ce point envoûté.

C’est alors que, à l’initiative de l’éditeur, j’ai rencontré Marie Cauderlier. Je m’en souviens, c’était dans un petit café situé le long d’un boulevard bruxellois, à deux pas des studios de la R.T.B.F. Derrière le récit brut, taillé dans des mots simples, incisifs, qu’elle avait fait de sa vie d’enfant, je découvrais ainsi Marie, l’adulte qui s’était extirpée de cette enfance sordide pour devenir ce qu’elle était, une femme épanouie, souriante, remplie de toutes les qualités qui font un être humain accompli. Je ne l’ai rencontrée qu’une fois, une seule fois, pas plus d’une demi-heure, avant de m’engager avec elle pour une année complète dans une aventure singulière, celle de l’exploration en profondeur de sa vie d’enfant. Pendant une année, j’ai retracé le contour de ses mots sans jamais toucher à quoi que ce soit de ce qu’ils signifiaient. J’ai reformulé ce qu’elle avait dit dans son langage dense et brutal pour tenter d’en percer le mystère en l’enrobant de formes plus précises pour essayer de réfléchir sa réalité. J’ai cherché d’autres mots en poussant le vocabulaire dans ses derniers retranchements de façon à cerner au plus près ce qu’elle avait ressenti, ce qu’elle avait éprouvé, ce qu’elle avait vécu.

Le cheminement que nous avons fait ensemble à travers le travail de co-écriture d’une histoire qui n’a jamais été autre chose que la sienne, toujours la sienne, rien que la sienne, fut pour moi une expérience intense qui, encore aujourd’hui, me laisse comme une impression profonde d’intime étrangeté.

Moi qui, dans ma vie, suis en définitive plutôt prédisposé à un bonheur facile au point parfois de devenir, à mes propres yeux, parfois un peu suspect de n’être en définitive rien d’autre qu’une forme plus ou moins évoluée d’imbécile heureux, j’avais, par délégation, partagé le malheur absolu d’une petite fille, je l’avais suivi mot à mot dans l’horreur absolue qu’elle traversait. Je m’étais plongé corps et âme dans l’existence saccagée de cette toute jeune enfant à laquelle j’avais fini parfois par m’identifier. Bien entendu, je ne risquais pas grand-chose. J’étais blindé par mes années heureuses et parfois, lorsque le danger se faisait trop pressant, je me retranchais derrière un détachement tout professionnel pour expliquer, illustrer ou développer de manière un peu théorique ce que Marine, elle, avait vécu dans sa chair, dans son âme… Explorateur du malheur des autres, je ne prenais en définitive pas grand risque en m’aventurant de la sorte. Comme dans mon univers professionnel, je me maintenais toujours à la lisière du drame, un peu comme on demeure assis au bord d’un gouffre. En m’accrochant à ce vague sentiment d’un bonheur au jour le jour que j’ai pris l’habitude de vivre comme un peu trop banal, je n’ai jamais pris le risque de tomber. Il n’empêche, le chemin que j’ai parcouru avec Marine, je n’en suis toujours pas pleinement revenu…

Bruno Humbeeck

Prologue

Tout commence dans les années cinquante, le jour où, dans la région de Charleroi, une femme aidée d’une amie va me mettre au monde, sur un bateau sabot, bateau qui ne voyage plus.

À l’origine, rien ne me prédestinait à devenir une autre. J’étais moi-même, simplement moi-même, avec mes qualités, mes défauts, mes forces et mes faiblesses. Forte de mon innocence, j’étais prête à avaler la vie. Personne, et surtout pas moi, n’aurait pu imaginer à l’époque que, pour me faire une place, plaire et être respectée, il me faudrait trahir ce que je suis, laisser mon caractère se métamorphoser et m’envelopper d’une personnalité si différente de celle à laquelle je me destinais.

Je ne reconnais pas l’enfant que j’ai été. Ma sensibilité actuelle me le rend parfaitement étranger. Je suis faite de lui et pourtant, rien ne me permet de m’en sentir proche. Entre cet enfant que je me souviens avoir été et moi, telle que je me connais maintenant, il y aura donc toujours ce sentiment d’intime étrangeté pour nous tenir à distance l’un de l’autre. Il n’était pas moi, je n’ai rien de lui. Point final. Ce serait si facile de penser comme cela et de partir toujours de zéro en annulant ce que nous avons été. Mais ce n’est pas possible. Les questions reviennent, malgré nous, plus fortes, lancinantes, violentes parfois, pour nous forcer à partir à la rencontre de cet enfant que nous avons laissé en chemin, à ramasser cette part de soi encombrée du poids de notre passé. Comment ai-je pu être lui ? Comment a-t-il fait pour devenir moi ? Comment l’un a-t-il pu donner l’autre ?

Ce sont les circonstances et les épreuves vécues qui m’ont forcée dès mon plus jeune âge à maîtriser mes sentiments. J’ai appris à observer à travers le regard des autres et à m’adapter à chacun d’eux pour préserver l’illusion d’être aimée et atténuer mes angoisses. J’ai tout connu : l’abandon, l’alcoolisme, la violence, l’inceste, la prostitution enfantine et la vie dans les homes… Beaucoup d’enfants sont encombrés d’un de ces traumatismes. Moi je me suis prise la totale. Je les ai tous connus dans l’ordre et dans le désordre

Grandir parmi les siens. Compter pour un parent. S’accrocher à un grand-parent. Un oncle, une tante… N’importe qui pourvu qu’il soit de ma famille et que je puisse m’appuyer sur lui… Mais non, rien. Personne pour m’aider à sortir du trou.

Dans ma famille ce sont les morts qui prenaient les rendez-vous. Je n’ai vu ma grand-mère paternelle qu’une seule fois, furtivement, au décès de mon père. J’avais neuf ans. Ma grand-mère maternelle deux fois à peine, pour l’enterrement de mon père et la mort de mon plus jeune frère. Je vous l’ai dit, dans ma famille, ce sont les morts qui battaient le rappel.

Les grands-pères, eux, s’étaient faits encore plus rares. Jamais vus, jamais entendu parlé. L’un d’eux seulement avait une bonne excuse : il était décédé trop tôt. Son rendez-vous avec la mort, il l’avait pris pour lui-même.

Je n’existais pas pour eux. Quels que soient les malheurs qui m’encombraient, je ne leur causais donc aucun souci. Ce qui m’arrivait ne les touchait pas, ce qui me blessait ne les concernait pas. Ils vivaient à l’écart de moi. Je grandissais à leur insu. Et pourtant s’ils avaient su, s’ils avaient pu seulement deviner à quel point la plus petite attention de leur part aurait pu incendier mon cœur, irradier ma vie…

Ceux qui, en arpentant mon histoire, plongeront au fond de moi comprendront sans doute l’importance qu’auraient pu y prendre les gros câlins d’une mamy, les petits bisous d’une grand-maman, les sourires d’un papy ou les histoires d’un grand-papa. Tout ce cortège de gestes d’affection, ces indices de tendresse dont se nourrissent généralement les enfants, et sur lesquels je n’ai eu aucun droit. J’en aurais rêvé d’un dixième, j’en aurais espéré un centième. Rien. J’ai passé mon tour. Et pourtant, Dieu sait si j’ai pu en éprouver le besoin comme une urgence.

Avec l’absence de grands-parents, on ne perd pas seulement un paquet de gestes d’affection, on se condamne aussi à reconstruire seul l’histoire de ses origines. Personne pour raconter ce qui a précédé notre entrée en scène. Le silence comme témoin du passé impose alors de deviner ; il suggère des ombres là où d’autres peuvent s’accrocher à des visages. Je ne connais en réalité pas grand-chose de ma famille. Pour ce qui touche la généalogie, ma mémoire s’arrête à peu près à ma naissance. Au-delà, elle devient floue, s’évanouit dans le trop vague ou se perd dans le trop vide.

Du côté maternel, j’ai bien entendu parlé d’un cirque ambulant. Ma mère y aurait vécu en roulotte, un peu comme une bohémienne. Un cirque, une roulotte, une vie nomade, voilà bien de quoi alimenter des rêves d’enfants en les peuplant d’acrobates, de jongleurs ou d’équilibristes… Sauf que pour moi, les rêves ont d’emblée tendance à se fracasser sur un trop-plein de réel. La roulotte avait des roues carrées. Les activités de saltimbanque de ma mère n’ont jamais eu ce relent artistique un peu désuet qui donne même au plus banal forain ce petit air de prestige qui colle aux enfants de la balle. En réalité, ma mère s’occupait surtout d’un cinéma. Elle y était peut-être ouvreuse. Je ne sais pas très bien ce qu’elle y faisait d’ailleurs. Pour le reste, l’essentiel de son travail consistait à s’épuiser en prenant en charge l’armée de ses huit frères et sœurs. Aînée d’une famille nombreuse et très tôt orpheline de son père, elle fait sans doute partie de ces enfants chargés précocement de suppléer un parent absent ou défaillant en renonçant à leur propre enfance. Ses frères et sœurs allaient à l’école. Elle pas. Je l’imagine consumer ses espoirs d’enfant à force de faire des lessives, préparer des repas, nettoyer des planchers, faire des courses, laver les petits avant de les mettre au lit, bref, se livrer à toutes ces activités pétries de quotidien auxquelles les adultes se livrent habituellement quand la plupart de leurs rêves se sont faits plus discrets, moins généreux ou plus modestes.

Pas étonnant qu’elle ait sauté sur le premier venu pour échapper à une ébauche de vie si vite menacée de mort lente. Le premier venu elle l’épousera donc. Pas par amour comme dans les contes de fées. Davantage pour larguer les amarres et tenter de repartir ailleurs, autrement. Ce départ fut vécu comme une trahison par toute une famille qui jusqu’alors s’appuyait sur elle. Ses frères et sœurs auront alors vite fait de le transformer en rejet. « Quitte à te laisser partir, autant te chasser, te cracher, te vomir ». Il y a des vies de famille qui ont pris de telles allures de combat qu’il devient impossible d’en prendre le large sans donner le sentiment de les déserter. Dans ces familles, quitter, c’est rompre. Partir, c’est déchirer. S’éloigner, c’est ne plus exister.

D’après ce que je sais, certaines de mes tantes, certains de mes oncles ne s’en sont ensuite pas trop mal sortis avec la vie. Ils y ont même à l’occasion côtoyé le bonheur, goûté leur part d’épanouissement, pris leur parcelle de plaisir. Ils se sont mariés, ont réussi leurs études ou ont obtenu un travail gratifiant, que sais-je encore, mais aucun, aucune ne s’est retourné, ne fût-ce qu’une fraction de seconde pour regarder ce que devenait ma mère, leur sœur, chaque fois qu’elle se négligeait ou s’abandonnait dans une vie insensée. Il paraît qu’elle leur faisait honte. Alors, ils ont préféré changer de trottoir chaque fois qu’ils risquaient de la rencontrer. À force, ils ont fini par ne plus même la voir. Elle leur était devenue transparente.

Ma mère avait battu en retraite en se mariant. L’union n’était donc qu’une illusion, une erreur de parcours, un pari sans avenir. L’échappée tourna effectivement court et s’abîma rapidement dans l’ivresse et la violence. Battue par un homme imbibé en permanence d’alcool, ma mère courut alors se réfugier dans les bras du deuxième venu, mon père. Une nouvelle fois, elle s’extirpait d’un malheur en s’accrochant aux bras d’un mari de circonstance. Les hommes n’auront-ils donc été pour elle que ces vaines portes de sortie, ces inutiles occasions de l’échapper belle ?

Mon père, puisque c’est bien de lui qu’il s’agit même si je n’en porte pas le nom – ma mère ayant négligé de divorcer légalement du premier venu –, mon père donc était un homme très malade. On lui prête volontiers un passé de mercenaire dont il aurait hérité d’une kyrielle de maladies comme la malaria, la tuberculose et l’asthme. Parfois aussi, on complète le tableau en évoquant quelques tortures de la Gestapo pour expliquer sa santé défaillante. Je ne sais pas ce qu’il faut en penser. Je vous l’ai dit : tout ce qui précède ma naissance est entouré de brumes. Et les brumes, c’est bien connu, permettent parfois d’enjoliver ce qu’elles recouvrent.

Je ne connais pas bien le passé de mon père. Je sais seulement à quoi il ressemblait quand il s’est présenté à ma mère pour la première fois. C’était un homme petit et frêle, les cheveux châtain foncé, coiffés vers l’arrière, aplatis par la brillantine, les yeux verts. Il portait toujours alors une casquette de batelier avec, à l’avant, une ancre de marine. Lorsqu’il faisait beau, une chemisette qui avait sans doute bien un jour dû être blanche laissait dépasser les poils noirs de son torse et des bras fins et musclés. En hiver, il portait de gros pulls en laine, deux fois trop grands pour lui, mais qui donnaient, en définitive, l’impression qu’il avait malgré tout une solide carrure. Ses pantalons, gris ou noirs, n’avaient plus de forme. Usés jusqu’à la corde, ils laissaient à peine deviner la hauteur de ses genoux.

À vrai dire, le couple que cet étrange marin formait avec ma mère n’était pas vraiment glamour. Elle, de très petite taille également, n’avait effectivement pas grand-chose d’une pin-up. Ce n’était sans doute pas une vilaine femme. Elle était même plutôt jolie mais son mètre cinquante et la banalité de ses traits l’empêchaient de manifester le moindre charisme. De petits yeux gris bleu, des cheveux châtain foncé, tirés en arrière et maintenus par de petits peignes bruns, n’étaient que faiblement rehaussés par une façon de s’habiller aussi banale que terne. Elle avait ainsi l’habitude de se vêtir d’une jupe de coton ou de laine, aux tons délavés par l’usure, soutenue autour de la taille par un élastique et d’un tee-shirt ou d’un gros pull qui, lui tombant par-dessus, annulait ses formes.

C’est une péniche qui servira d’abord de cadre aux amours défaillants de ce couple précaire. Mon père à ce moment-là travaillait encore. Il travaillait même dur. Il chargeait et déchargeait des sacs de marchandise à chaque accostage contre un salaire de misère. Ma mère ne savait rien faire d’autre. Alors, elle l’aidait. Cette vie de besogneux aurait pu leur permettre de survivre des années, sans gloire certes, sans avenir évidemment, mais en se réfugiant jour après jour dans cette forme de présent irréfléchi qui enracine dans le quotidien. C’était sans compter sur les virées qui de quai en quai rythmaient leur vie et en annulaient les perspectives. Les nuits d’ivresse succédaient aux journées de soûlerie. N’importe quelle partie de cartes se jouait sur fond de beuverie. N’importe quel appel du pied du premier compagnon d’infortune venu lui suffisait pour embarquer sur un bateau ivre. Tout cela finissait immanquablement dans un déchaînement de violence. Les coups pleuvaient, les cris se perdaient. Ma mère, elle, habituée à ce rôle, essuyait les plâtres.

Tout cela aurait pu en rester là. Deux vies qui s’égarent. Deux adultes qui se perdent, renoncent à grandir et s’effacent lentement. C’est tellement fréquent. Cela s’abîme si vite, une vie quand on la plonge dans l’alcool, qu’on la colle à la pauvreté et qu’on l’expose à la violence. Les gâchis sont inévitablement légion. Ils ne suffisent pas à alimenter les drames. On tire généralement un trait sur de telles existences de misère sans en faire une histoire. Ces vies sont comme des romans mort-nés. Ils tiennent en un seul chapitre.

Mais le problème avec ceux qui grandissent de travers, c’est qu’ils font parfois eux-mêmes des enfants. Accidentel, produit d’une volonté confuse, d’un plaisir fugace volé à un instant d’ébriété, je n’en sais rien, en tout cas, sans savoir ce qu’il venait faire dans cette galère, Martin, mon frère aîné, faisait son entrée dans cette sinistre scène. D’après ce que j’en sais, il était même né en double exemplaire, mais son jumeau avait d’emblée préféré se faire la malle. Il était mort quasiment à la naissance sans demander son reste.

Pour lui succéder, Nicole, une petite fille, vint rapidement au monde pour accompagner Martin dans son parcours de misère. Les parents, eux, buvaient de plus belle, se battaient à qui mieux mieux et continuaient à afficher leur grande misère sur table. L’arrivée des enfants ne changeait rien à l’affaire.

De nos jours cependant, les enfants attirent davantage l’attention. Les héros de Dickens avaient grandi en pleine misère dans l’indifférence générale. Ils s’étaient débrouillés seuls et avaient plus ou moins réussi à se frayer un chemin à travers les pièges que leur tendait une vie indigente. Actuellement, lorsqu’ils sont plongés dans la misère, les enfants, pour le meilleur et pour le pire, éveillent les rumeurs, suscitent les commentaires et provoquent les jugements. Mes parents commencèrent donc à attirer l’attention. On les montrait du doigt : pas parce qu’ils étaient pauvres, alcooliques ou violents. Tout cela, depuis des années, personne n’en avait rien à battre. Non, on les montrait du doigt parce qu’ils ne renonçaient pas à la vie qu’ils menaient à cloche-pied pour prendre les habits qui conviennent à des parents respectables.

Il faut dire que, sur ce plan-là, ils faisaient fort mes parents. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que, dans ce domaine, ils manquaient singulièrement de discrétion : pour les décrasser on raconte, par exemple, qu’ils plongeaient leurs enfants, dont le crâne était couvert de poux et de croûtes, dans l’eau du canal. Certains disent même avoir vu les enfants à plus d’une reprise tomber dans cette eau lorsqu’ils couraient, pieds nus, sans surveillance, sur la passerelle qui sépare le bateau du quai. Chaque fois qu’ils entendaient un grand plouf, les hommes des péniches voisines, qui commençaient à s’y habituer, plongeaient donc pour récupérer un des enfants transi de froid et, faute de mieux, le ramener à ses parents. La mère prenait alors son air le plus ébahi, déshabillait l’enfant, l’emmitouflait dans une couverture et le ravigotait en le frictionnant, avant de recommencer la même scène peu de temps après, en prenant une fois encore le même air étonné.

Ces événements émurent d’autant plus le voisinage qu’ils se déroulaient avec cet arrière-fond de violence conjugale, d’alcoolisme et de débauche qui n’épargnait en rien les enfants.

Tard dans la nuit, les deux gosses assistaient ainsi régulièrement aux scènes de violence publique de leurs parents. C’était leur cinéma à eux. Un seul film, sordide, répétitif, dans lequel les héros sont tous des zéros et où à chaque fois tout le monde perd à la fin. Martin et Nicole avaient été les premiers témoins de ces délires, ils resteront encore quelque temps les plus fidèles spectateurs de leur folie. Plus tard, Johnny, Béatrice, William, ma plus jeune sœur Suzy et moi-même, Marine, viendrons élargir le public. On se reproduit parfois étonnamment vite quand on vit étonnamment mal.

Pour les voisins, le spectacle était encore plus complet. Nous-mêmes, les enfants, à notre corps défendant, y participions. Nos costumes de pauvre absolu paraissaient taillés sur pièce. Nous étions habillés de haillons, chaussés de trous et coiffés de poux. Un vêtement parfait pour mendier et attirer la pitié, catastrophique pour aller à l’école et vivre au milieu des autres.

Mon père allait de plus en plus mal. Il travaillait de moins en moins et laissait la misère gangrener sa santé. Ma mère, débordée, faisait comme toujours, ce qu’elle pouvait. Un peu moins sans doute parfois. Lorsqu’ils se sentaient mieux, ils sortaient prendre l’air et, par habitude ou par dépit, s’offraient une nouvelle plongée en alcoolémie. À l’occasion, ils emmenaient dans leur épopée l’un ou l’autre enfant. Les autres restaient seuls et attendaient le retour de cette pénible ronde de nuit. C’était en 1958, je venais de naître.

« Boire ou bien se conduire, il faut choisir », affirme un slogan. Mon père avait choisi, il se conduisait de plus en plus mal. Il travaillait de moins en moins et dépensait chaque jour davantage l’argent qu’il ne gagnait même plus. Faute de moyens, il fallut bientôt se résoudre à vendre la péniche contre une bouchée d’un pain qui se faisait de plus en plus rare. Définitivement mis en cale sèche, mes parents se résignèrent à louer une toute petite maison. Seule consolation : leurs enfants ne tomberaient plus à l’eau.

Revenu les pieds sur terre, mon père eut une dernière velléité professionnelle. Il acheta une vieille rémouleuse et fit du porte-à-porte pour aiguiser les couteaux et les ciseaux. Très vite cependant, ses vieux démons eurent raison de lui. Les bistros de chaque coin engloutissaient automatiquement l’argent qu’il gagnait en remettant les couteaux à neuf. L’opération n’était décidément pas rentable. Il s’en rendit vite compte et le bilan qu’il fit spontanément eut rapidement raison de la relation sporadique qu’il entretenait avec le travail.

La violence familiale s’épanouit mal dans le silence. Battre, hurler, crier, par nature, cela fait du bruit. C’est d’autant plus vrai quand la nuit et l’ivresse servent de caisse de résonance. Notre famille se faisait régulièrement remarquer. Pas étonnant, dès lors, qu’elle se mit à attirer les policiers et les services sociaux. Les premiers venaient de temps en temps mettre de l’ordre quand le bruit débordait hors de chez nous ou dérangeait les voisins. Les seconds venaient voir mes parents pour vérifier si, en les aidant, ils parviendraient à les réduire à un silence acceptable pour tous. Pas fous, mes parents comprirent vite le bénéfice qu’ils pouvaient en tirer. Ils se firent dès lors tout gentils dès qu’une assistante sociale se présentait. Ils apprirent, en deux temps, trois mouvements, à faire le beau dès qu’un service social s’annonçait.

L’image policée qu’ils donnaient d’eux-mêmes leur était bien utile pour exposer leurs problèmes d’argent, démontrer leurs difficultés d’en gagner et attirer l’attention sur les efforts énormes qu’ils faisaient pour nourrir toute leur petite famille. Cette mise en scène d’eux-mêmes frisait la tragi-comédie chaque fois qu’ils confessaient partiellement leurs erreurs, qu’ils promettaient de faire des efforts et qu’ils manifestaient ostensiblement l’amour qu’ils paraissaient alors éprouver pour leurs enfants.

Le petit théâtre de la fonction parentale qu’ils improvisaient à chaque visite sociale produisait apparemment son petit effet. L’exercice de comédie se révélait souvent rentable. Les aides sociales se multipliaient. De la Maison Communale qui envoyait régulièrement des caisses de vêtements au camion de l’opération 48.81.00 qui déposait des colis alimentaires, mes parents tiraient à vue sur tout ce qui bougeait pour obtenir de l’aide. Même le curé, ils ne l’ont pas raté. Le brave homme exerçait sa charité en distribuant de l’argent chaque fois qu’un enfant sonnait à sa porte. Avec toutes ces aides qui pleuvaient de partout, mes parents apprirent vite leur nouveau métier : tirer profit de toutes les formes de générosité privée ou publique et devenir de véritables experts en aide sociale.

Nous les enfants, nous connaissions la partie immergée de l’iceberg. Nous connaissions cette part d’ombre dans laquelle nous précipitaient les non-paiements de loyer, l’insalubrité, les beuveries, les bagarres nocturnes. Nous en avions plein les yeux, plein les oreilles de ces pleurs d’enfants mêlés de cris d’adultes qui nous tenaient lieu d’éducation. Les assistantes sociales, elles, avaient droit à la partie émergée de l’iceberg, à la part de lumière, celle qui inspirait une pitié bienveillante. Mes parents savaient en effet se montrer humbles et vulnérables quand il fallait. C’était devenu leur face claire, leur gagne-pain aussi. Leur face sombre, leur grande misère, celle qui les amenait à tout dilapider, ils nous en réservaient l’exclusivité.

Et puis, lorsque les plaintes s’accumulaient, quand la face lumineuse était trop menacée d’ombre ou que la face sombre risquait trop d’être mise en lumière, il restait à déménager pour tout recommencer un peu plus loin, un peu ailleurs. Cette forme de nomadisme stratégique permit d’échapper longtemps aux contrôles des services sociaux en les forçant à repartir chaque fois de zéro dans la connaissance qu’ils se font de vous. Ma mère avait passé son enfance dans un cirque ambulant. Bouger pour continuer à faire son cirque, elle en avait donc déjà fait l’expérience.

Beaucoup d’enfants se souviennent avec émotion d’avoir accompagné leur père sur son lieu de travail. Parfois ce souvenir ému est même à l’origine des plus solides vocations. C’est, en tout cas, comme cela que de nombreux papas s’y prenaient à mon époque pour se faire passer pour des héros et transmettre insidieusement à leur fils l’envie d’exercer le même métier qu’eux. Peut-être mon père était-il confusément guidé par ce souci de transmission chaque fois qu’il lui prenait l’idée saugrenue de se faire accompagner par un de ses enfants sur ce qui était devenu son lieu principal d’activité : le café du coin ? Franchement, je ne vois pas d’autre explication à cette incroyable manie d’embarquer systématiquement avec lui l’un d’entre eux dans ces voyages au bout de la honte que devenait inévitablement chacune de ses virées. Ce jour-là, c’était Johnny à peine âgé de quatre ans qui s’y était collé.

Mon père, ivre mort, était affalé sur une table du bistrot. Il dormait de ce sommeil de l’injuste que ne connaissent que les ivrognes. Ce sommeil qui résiste à tout : au bruit, au froid, au vent, aux remords, aux regards qui frappent et au temps qui passe. Pendant que son père, anesthésié par l’alcool, laissait ainsi tranquillement s’accumuler les heures au fond de son sommeil de plomb, Johnny, lui, attendait, épuisé, affamé. Au bout d’un temps qu’il était trop jeune pour mesurer, il enfouit sa petite main au fond de son sac plastique pour y débusquer un morceau de pain. Lentement, méthodiquement, il l’avala. Il s’en nourrit plus qu’il ne le mangea puis, les yeux engourdis, un peu pour faire comme papa, beaucoup par fatigue, il s’allongea sur la banquette et s’endormit docilement comme seuls peuvent le faire les enfants qui n’ont plus la force de s’opposer.

C’en était trop pour le patron. Il en avait pourtant connu des vertes et des pas mûres dans ce café qui, depuis des années, attirait comme des mouches tous les laissés pour compte que la ville ne parvenait plus à broyer. Il pensait avoir tout vu, s’être définitivement habitué à toutes les formes que peuvent prendre l’errance et le désespoir quand ils se métabolisent en désespérance. Il croyait s’être blindé à force de délaver ses yeux sur le spectacle permanent de la grande misère. Mais la souffrance muette des enfants peut parfois transpercer les plus puissantes cuirasses pour frapper en plein cœur. Scandalisé par l’état de l’enfant, il réveilla mon père sans ménagement et appela la police. Arrivées sur place, les forces de l’ordre se contentèrent de constater le désordre : « Le petit n’est pas en bonne santé, c’est sûr. À cette heure, il devrait être dans un lit pas dans un café, ce n’est évidemment pas sa place. Cependant, il n’a pas l’air d’avoir faim. » Après avoir sermonné mon père pour la forme, ils l’envoyèrent, sans autre forme de procès, traîner sa misère ailleurs et l’invitèrent à déguerpir en prenant sous le bras l’enfant qu’il devait mettre en lieu sûr… « Circulez, il n’y a plus rien à voir… »

Mon père évidemment ne demanda pas son reste. Il s’empressa de tituber pour se mettre hors de la vue des gendarmes. Incapable de mettre un pied devant l’autre, il loua ce qu’il appelait un coin pour dormir où il s’écroula pour cuver son reste de nuit en compagnie du petit Johnny, son tout jeune compagnon de galère.

La situation empirait chaque jour davantage. Pour gagner leur vie, mes parents envisageaient tout et n’importe quoi, surtout n’importe quoi. Pour eux, le travail se faisait aussi rare que la neige au mois d’août et, de toute façon, d’après ce qu’ils en avaient goûté, le boulot ne leur avait rien rapporté ou alors si peu qu’ils ne s’en souvenaient même pas. « Puisque le travail ne nourrit pas son homme, essayons donc le vol. » Voilà à quelle conclusion ils étaient arrivés. Et tant qu’à voler, pourquoi ne pas s’y mettre en famille et s’organiser ? Pour eux, la famille entière aurait bien pu se mettre à voler en escadrille, ce n’était même plus un problème. Ils s’imaginaient bien mettre chacun à sa place, distribuer à chacun son rôle comme dans les meilleures associations de malfaiteurs. Quand on ne trouve plus les moyens de gagner sa vie, on se résout vite à tout y perdre. Y compris le sens des valeurs.

En réalité, en matière de vol, c’était ma mère qui se tapait tout le boulot. Le stratagème était simple : elle profitait de ses courses pour dérober de petites fournitures du genre fil à coudre, peignes à cheveux, boutons et autres objets usuels relativement faciles à escamoter. Pendant ce temps, les grands surveillaient les petits. Le père, lui, incapable de faire autre chose que boire, se contentait d’observer le manège de sa femme et de la regarder faire du porte-à-porte pour revendre les objets volés. Cela lui rappelait sans doute un peu l’activité à laquelle il s’était sporadiquement livré, quelques années auparavant, avec les couteaux qu’il aiguisait.

Les rapines de ma mère portaient sur des objets insignifiants. En volant à tire-d’aile, elle n’aurait jamais pu, même en les revendant au prix fort, nous nourrir et payer le loyer. Avec de tels larcins, elle vendait son âme pour du beurre et, nous, nous continuions à avoir faim. Alors, nous courions les rues, sales, couverts d’impétigo, les pieds nus, à la seule lueur de la lune pour racler les fonds de poubelle. C’étaient nos vols de nuit à nous.

Un jour, au cours d’une de ces expéditions, Johnny, que mes parents, par ironie sans doute, avaient surnommé le crève-la-faim, sonna à la porte d’une maison dans l’espoir d’améliorer le quotidien de nos poubelles. Sans le savoir, il venait de frapper à la porte du bourgmestre. Le hasard avait conduit Johnny, en mal de poubelles à vider, à solliciter l’aide du premier citoyen de la ville. La porte s’ouvrit. Une dame, horrifiée à la vue du petit Johnny et de son crâne infesté de poux et d’impétigo, découvrait en une fraction de seconde toute la misère de la ville de son mari concentrée sur un enfant. « Comment est-ce possible ? Comment cela peut-il exister ? Le monde est mauvais, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui observent et qui laissent faire », conclut-elle finalement en réponse à sa double question. Frappée en plein cœur, la femme prit la décision immédiate d’aider l’enfant. Elle lui donna à manger, l’interrogea et fit tout ce qui était en son pouvoir pour attirer l’attention d’un juge de la jeunesse sur la situation de l’enfant. Le but n’était évidemment pas de chercher des poux à l’enfant. Le malheureux en avait déjà bien assez. Ils le rongeaient littéralement. C’est d’ailleurs, sans doute en référence à cette époque, que ma mère racontait dans son langage imagé que mon frère « avait le crâne qui pourrissait ». Non, pour la femme du bourgmestre l’objectif était plus louable : sauver, envers et contre tout, la tête de ce pauvre gosse.

Les effets ne se firent pas attendre. La police se mit à chercher notre maison. En fait de maison, ils n’en trouvèrent, en réalité, jamais. Ils questionnaient les gens : « Où habitentils ? » La réponse était toujours la même, évasive. « Par là. » On leur parlait vaguement d’un wagon de chemin de fer. J’ai oublié de vous le dire : dans l’entre-temps, ne sachant plus payer le loyer d’aucune maison, nous avions pris le train. Pas pour partir. Non au contraire, pour rester. Chez nous, dans notre famille, nous étions, sans doute, les plus grands spécialistes de ce genre de voyages immobiles. Nous avions vécu dans une péniche à quai. Nous survivions maintenant dans un wagon désaffecté.

Les policiers n’en crurent pas leurs yeux quand ils l’aperçurent, ce wagon. Définitivement mis sur une voie de garage. Complètement rouillé, il gisait, écroulé, misérable, sur un terrain vague à cent mètres à peine d’une grand-route qui semblait le narguer. « Ce n’est pas possible. Ils ne peuvent pas vivre à neuf là dedans. Sept enfants ne trouveraient jamais assez d’air à respirer dans si peu d’espace. » Pourtant, plus ils avançaient vers la ferraille, plus l’évidence de notre présence leur devenait criante. Ils aperçurent bientôt de loin le petit troupeau d’enfants que nous étions à l’époque. Assis dans la boue, à moitié nus, crasseux.

Ils s’approchèrent stupéfaits et pressèrent soudain le pas comme pour mieux toucher cette réalité à laquelle ils ne parvenaient toujours pas à croire. Ils ne rêvaient pourtant pas. D’ailleurs, les rêves n’ont pas d’odeur. Et l’odeur du wagonnet, bien réelle, leur montait déjà à la tête. Ils pénétrèrent à l’intérieur. Le spectacle dépassait leurs plus terribles inquiétudes. La saleté était partout, repoussante, immonde. Des plastiques, maladroitement collés sous d’énormes fissures au plafond, tentaient vainement de suppléer un toit pris en défaut à chaque averse. Du linge, gris, complètement raide, pendait par-ci par-là. Tout était recouvert d’une poussière collante. Sur le sol, un plancher pourri, noirci par des siècles de crasse, quelques seaux avaient été posés négligemment pour recueillir l’eau chaque fois que, plus forte que notre toit d’infortune, elle était parvenue à s’infiltrer.

Les enfants avaient suivi les policiers comme pour mieux coller à ce sordide décor. Ils les dévisageaient, à la fois curieux, vaguement inquiets et abrutis de cette forme de tristesse qui ne parvient jamais à s’exprimer pleinement. Leurs cheveux poisseux, enduits de poussière, retombaient misérablement sur leur petit visage auxquels la crasse n’avait décidément laissé aucun répit. Ils étaient là, misérables, bien en phase avec l’immonde décor. Trois d’entre eux, les pieds boueux, s’agglutinèrent sur les lits accolés les uns aux autres, dans la partie gauche de ce local en ferraille.

Dans la partie droite, mes parents avaient vaguement improvisé un coin cuisine. Pour témoigner de cet aménagement sommaire, une vaisselle sale s’était amoncelée dans un bassin en plastique, posé par terre, dans une encoignure. Un peu partout, des bouteilles de vin et de bières vides jonchaient le sol comme pour mieux affirmer ce qu’étaient réellement mes parents. C’est dans cette partie du wagon, à côté d’un lit de deux personnes coincé contre la paroi, que les policiers tombèrent presque par hasard sur un petit berceau blanc. De plus en plus incrédules, ils s’en approchèrent pour apercevoir bientôt deux petits pieds nus qui s’agitaient à tout va. En remontant les petits pieds, ils découvrirent un minuscule bout de chou qui les fixait les yeux grands ouverts. C’était Suzy. Ma plus jeune sœur. Elle n’avait que quelques mois.

Moi, j’avais un peu plus d’un an, et tandis que mes frères et sœurs avaient accompagné nos visiteurs, je restais là, assise dans la boue humide. Dehors. C’était toujours là que je me sentais le mieux. J’étais comme un petit animal. Mon nez coulait. Mes cheveux collaient. Je cherchais partout de la nourriture. Je pressais la nature pour qu’elle me donne à manger. J’étais élevée comme un petit animal. La nature était donc mon territoire. J’y traînais, les fesses à l’air, prête à tout moment à y faire mes besoins. Ma mère avait, en effet, décidé que les langes n’avaient aucune utilité et que l’éducation à la propreté n’était une fois pour toutes d’aucune importance.

Mes parents s’étaient véritablement débarrassés de tout instinct parental. Sans doute celui-ci les encombrait-il dans leur vie de débauche. Ils s’en étaient alors défaits sans scrupule comme on se débarrasse d’un manteau usé, plus de saison, devenu inutile. Ils nous avaient élevés comme des bêtes. Si nous avions été des chiots, on nous aurait, sans doute, embarqués dans le premier chenil venu. Personne n’aurait laissé des veaux dans une telle étable. Nous étions des enfants, la police nous embarqua donc pour nous placer dans des homes. Seule Suzy, trop petite sans doute, je ne sais trop pourquoi en somme, fut rendue aux parents. Peut-être ces hommes comptaient-ils sur ses grands yeux ronds pour provoquer un déclic, un dernier sursaut de cet instinct parental qui avait pourtant été déclaré cliniquement mort.

Placées

La juge de la jeunesse chargée de notre dossier familial avait été d’une redoutable efficacité. Il faut dire qu’elle avait été bien aidée par mes parents. Dans leurs pérégrinations, mon père et ma mère avaient accumulé tant d’indices de leur toxicité parentale qu’il suffisait au juge de les rassembler pour disposer du tableau le plus complet de ce que la misère peut faire quand elle gangrène à ce point une famille.

C’est sur son ordre que la police était venue nous débusquer d’abord, nous enlever ensuite. J’avais un an et trois mois, une année de plus que Suzy, le bébé aux grands yeux ronds. Mon frère aîné, Martin, avait six ans et demi. Les autres le suivaient, bien ordonnés, avec chaque fois une année de retard. Mes parents avaient mal élevé leurs enfants, c’était incontestable. Ils avaient cependant procréé dans l’ordre, avec une régularité de métronome. La capacité d’enfanter en cadence, on ne pourra jamais la leur enlever. Nicole suivait ainsi Martin d’une année. Elle avait quatre ans et demi. Johnny la talonnait avec un an de moins tandis que Béatrice lui emboîtait le pas tout juste une année après. William venait ensuite avec un an de retard sur Béatrice et une année d’avance sur moi. Nos âges se suivaient à la queue leu leu. Chacun de nous avions attendu un an celui qui nous succédait. Pendant toutes ces années, de grossesses en accouchements, ma mère était au bout du compte restée rarement seule dans son propre corps. Elle avait elle-même vingt-huit ans au moment de notre placement. Quant à mon père, il venait tout juste de s’offrir une cuite d’enfer pour fêter son trente-quatrième anniversaire.

Les enfants sont parfois considérés comme des choses. On les place, on les déplace, on les replace ou on les remplace sans trop demander leur avis chaque fois que l’on ne sait plus trop bien quoi faire d’eux. En trouvant une place pour chacun de nous, on nous sépara aussi brutalement les uns des autres. On éclata ainsi sans ménagement la petite troupe que nous étions. Martin et Johnny furent placés à deux dans un orphelinat pour garçons. Nicole et Béatrice furent déposées à trois kilomètres de là dans un home pour filles. William, plus petit, fut conduit dans une maison du juge considérée comme mieux adaptée à son âge, « Le Berceau ». Quant à moi, j’étais peut-être déjà surnuméraire. En tout cas, on ne sut dans un premier temps où me mettre. Il n’y avait plus de place nulle part. La juge, attendrie par ma toute petite tête blonde et mes grands yeux bleus, préféra toutefois me faire dormir chez elle. Pour elle, il n’était pas question que je passe une nuit de plus avec mes parents. Le lendemain, l’insistance du magistrat finit par payer : « Le Berceau » où se trouvait déjà William se fit assez grand pour m’accueillir.

Il n’y a pas de plus grand mystère que l’amnésie infantile. Je n’ai aucun souvenir de cette période. Ma mémoire s’est arrêtée comme si j’avais mis le temps à l’arrêt, mon existence en pause, le film de ma vie en stand-by. Je ne puis même pas dire si, à cette époque, j’ai été bien ou mal traitée. Tout s’est effacé sans que j’aie même eu à l’oublier. Rien ne s’est imprimé. Je sais seulement que, dix ans plus tard, « Le Berceau » fut brutalement fermé, le directeur et quelques-uns de ses éducateurs ayant été mis en prison pour mauvais traitements envers les enfants. Finalement, allez savoir, c’est peut-être mieux de n’en avoir rien retenu. L’amnésie infantile est peut-être tout simplement un cadeau qui est fait aux anges, un sursis pour leur permettre de souffler.

« Le Berceau » était une pouponnière destinée aux enfants de un à trois ans. William y est resté un an. Ensuite, il a retrouvé ses deux grands frères. Quelques jours plus tard, un peu avant l’anniversaire de mes trois ans, c’était mon tour de sortir du Berceau pour rejoindre mes deux grandes sœurs. Les garçons d’un côté, les filles de l’autre. La séparation ne suivait plus la logique des âges, elle était maintenant dépendante de nos appartenances sexuelles. De ce point de vue, nous n’avions assurément pas grand-chose à dire. Quand on les range, les objets ne parlent pas. Nous allions là où on nous mettait. Un point c’est tout.

Je ne me souviens plus très bien de mon arrivée au home. À trois ans, les souvenirs sont encore solubles dans le temps. Ils se mélangent aisément entre eux. Aussi ne suis-je plus très sûre de rien. Était-ce bien à ce jour-là qu’il faut attribuer toutes ces réminiscences ? Ne se sont-elles pas enrichies d’autres éléments, empruntés à des souvenirs plus proches ? Ne se sont-elles pas encombrées de traces indistinctes puisées à des rappels plus lointains ? Je n’en sais plus rien. Les souvenirs de cette époque, vaporeux, imprécis, ont probablement eu plus d’une occasion de frayer avec d’autres depuis le temps qu’ils fréquentent ma mémoire. Parce qu’ils les trouvaient plus récents, plus nets, plus précis, ils ont peut-être emprunté l’un ou l’autre élément. La mémoire de mes trois ans était essentiellement hybride.

Je me rappelle vaguement d’une voiture qui s’arrête en plein milieu de cette petite ville à deux pas de Charleroi. Je suis assise à l’intérieur. J’ai le pouce en bouche. Je n’ai pas peur. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas en colère. En réalité, j’ai soigneusement éteint toutes mes émotions. Elles m’empêchaient de respirer. Je me suis laissée porter par les événements. Une dame me réveille, me sort du véhicule et me pose sur le trottoir. Comme une petite chose dérisoire, je me suis laissé transporter. Je lève les yeux et mon regard se perd sur un interminable mur de briques rouges qui semble se diluer dans le ciel. Tout peut parfois paraître si grand quand on se sent soi-même si petit. Au milieu du mur de briques, une petite porte blanche, en bois, sans fenêtre, me fait peur. Je m’en approche. Pour la première fois, une angoisse, diffuse, sans objet précis, me gagne. C’est fou ce qu’une porte, quand il ne sait pas ce qu’elle cache, peut impressionner un enfant. Où suis-je ? Où m’emmène-t-on ? J’interroge le présent. Je ne me préoccupais pas de l’avenir. Demain était à des années lumières. Ce qui me faisait peur c’est ce qui m’arrivait maintenant, dans l’instant. Ce qui m’arriverait ensuite, je n’avais même pas la force de m’en inquiéter. Elles sont comme ça les peurs d’enfant, agglutinées au présent.

Je dois avancer. Je ne veux pas y aller. On me presse, on m’oppresse. Je refuse d’écouter. Pas question de faire un pas de plus. Trois ans, c’est l’âge de l’opposition, des refus catégoriques, des « non » fermes et définitifs. À cet âge, l’arsenal de l’apprenti rebelle s’est considérablement enrichi. J’utilise toutes les armes disponibles : je pleure, je hurle, je freine des pieds, je me roule par terre, je crie de plus en plus fort. On me tire de nouveau. J’en rajoute une couche. Je pleure de plus belle, je hurle plus fort, je refreine des pieds, je me roule à nouveau par terre et je crie encore plus fort. Je conteste encore et toujours. De grosses larmes ruissellent le long de mes joues. Je sens qu’on me soulève. J’ai baissé pavillon. Je viens de passer la première porte. La rébellion semble matée.

Je crie encore, mais c’est davantage pour la forme. Peut-être aussi pour la peur. Je jouais déjà perdante. Ma résistance avait déjà un arrière-goût de résignation. Des mains me maintiennent du mieux qu’elles peuvent. Ces inconnues qui me touchent me terrorisent. Elles ne me veulent peut-être pas de mal, mais elles m’obligent à entrer dans cette grande maison et cela suffit à me les rendre hostiles. Nous sommes presque arrivées au deuxième escalier. Mes hurlements attirent encore du monde. La deuxième porte s’ouvre. Elles sont plusieurs, viennent me chercher, me parlent, essayent de me consoler, me parlent encore, pas par gentillesse sans doute, par ruse plutôt, pour capter mon attention et me forcer à pénétrer encore davantage à l’intérieur de cette maison dont je ne voulais pas.

Les personnes qui m’avaient conduite ici me disent au revoir. En fait, je ne les reverrai jamais. Elles m’abandonnent, me délaissent sans regret et me livrent pieds et poings liés à des êtres sans visages qui se cachent, fantomatiques, dans d’horribles chapes. Je ne les connaissais pas ces femmes qui m’avaient amenée jusqu’ici. Encore maintenant, j’ignore leur nom. Je serais incapable de les reconnaître. Et pourtant, de toutes les forces de mon corps, je hurle pour les suivre. Je voulais à n’importe quel prix repartir avec elles. Je ne les connaissais pas. Notre relation a duré à peine le temps d’un trajet muet. Pourtant, j’aurais tout donné à cet instant pour rester avec elles. Je m’y étais brutalement, intensément attachée. J’aurais voulu les suivre uniquement parce que, elles, elles ressemblaient à des mamans ordinaires, elles avaient des visages, elles appartenaient au monde des vivants. N’importe quoi plutôt que de rester avec ces fantômes sans nom qui s’affairent autour de moi et transforment ma peur en effroi. Qu’ils arrêtent d’ailleurs d’essuyer mes larmes, de moucher mon nez. Je ne veux pas qu’elles s’occupent de moi. Je ne veux pas qu’elles me touchent. Elles appartiennent à un autre monde. Celui des morts.

Mes hurlements m’épuisent. Ils deviennent progressivement des gémissements. Épuisée, je capitule sans condition : « Faites de moi ce que vous voulez. » Angoissée, j’observe le royaume des morts et ses habitantes. Elles sont là, toutes vêtues de noir. Je ne peux pas les dévisager. Elles n’ont pas de visage. Sur leur tête, une coiffe blanche de quelques centimètres laisse tomber un voile aussi noir que leur robe qui enveloppe aussi leurs épaules. On dirait qu’elles ont une cagoule blanche en dessous de ce voile. Je saurai plus tard que c’est une cornette. Pour le moment, je constate juste qu’elle m’empêche de voir leur visage de profil et dissimule leur cou.

Stupéfaite, j’examine de plus en plus attentivement ces ombres habillées en mortes-vivantes. Autour de leur cou, une collerette blanche, arrondie, tombe à plat sur la moitié de leur poitrine. Une énorme croix foncée trouve dans cette tache blanche un espace pour s’affirmer, pour exprimer avec violence sa présence. Chaque fois qu’une des ombres se penche sur moi, le crucifix se balance dans le vide, comme un pendule au rythme irrégulier. À ce moment-là, à cet instant précis, même le visage du Christ me fait peur. Je pleure à nouveau. Mes larmes sont inutiles, je le sais. Je les éteins. Pour accaparer mon attention, je me remets à détailler les spectres. Leur long manteau noir couvre totalement leurs bras. Le long de la robe, soutenues par une ceinture en tissu, une série de petites boules foncées et brillantes, enfilées les unes après les autres, s’accroche à chacune d’elles. Fidèles, les chapelets ne quittent jamais leur propriétaire. Ils accompagnent scrupuleusement chacun des spectres dans son moindre déplacement. Tandis que ceux-ci marchent, leur mouvement décidé, presque brutal, laisse apparaître sous la longue jupe noire, de grossières chaussures à lacet, sans couleur, dans lesquelles s’effacent des bas tout aussi sombres. C’est le secret de leur accoutrement : tout y est ramené définitivement au noir. Je sais maintenant à quoi ressemblent les ténèbres. Ils sont habillés de noirceur, funèbres, obscurs et ténébreux comme ces vêtements pieux.

Je reprenais mes esprits. Les ombres s’affairaient autour de moi. Pour un peu, elles m’oubliaient. J’en profitais pour observer le décor de leur sinistre pantomime. J’étais à l’entrée principale du couvent, dans cette partie, un peu retirée où, je le saurai plus tard, la communauté religieuse prend ses quartiers. Sur la droite, je pouvais distinguer clairement deux pièces en enfilade. La première, le parloir, présente un décor austère. Une table en chêne, quatre chaises et, pour malgré tout, habiller l’endroit, quelques petits meubles sans fantaisie. La seconde pièce, plus éloignée, dégage quant à elle d’emblée un fort relent d’autorité. C’est le bureau de celle qui règne sur la communauté, la Mère Supérieure, que j’appellerai bientôt « Ma Mère » dès que l’on m’imposera de considérer cet ensemble indifférencié de figures ectoplasmiques comme une famille dans laquelle chacun occupe un statut particulier. C’est dans cette pièce, je le constaterai plus tard, que sont conservés, rangés docilement dans de grandes armoires, tous les dossiers qui enferment l’histoire de ces enfants qui comme moi se sont vus confiés aux « bons soins » des religieuses. Au bout du hall d’entrée, une porte, vitrée aux trois quarts, donne sur une grande cour couverte de gravier. Au fond de cette cour, le même mur de briques rouges, qui m’avait renvoyée à ma petite taille, encadre une autre porte en bois peinte en blanc, identique à celle qu’on avait eu peu de temps avant tant de mal à me faire franchir. Pas de doute, j’étais maintenant de l’autre côté, celui qui se ferme au monde.

Une religieuse me prend alors par la main. Je devais l’accompagner dans un autre couloir. Soumise, je me laisse entraîner. Nous avançons donc, toutes deux, laissant sur la gauche un réfectoire et sur la droite deux pièces contiguës plus petites. Nous longeons un escalier. Je suppose qu’il donne sur des chambres. Je ne le saurai jamais. La religieuse ouvre alors une porte devant nous. Quelques secondes, j’ai le sentiment d’être dehors. C’est une illusion. Le souffle de liberté tourne court. Ce dehors est encore du dedans. Nous sommes bien sur un trottoir, à l’air libre, mais c’est une espèce de passage sans toit qui sépare le bâtiment des religieuses de l’endroit où je devrai vivre. Des locaux vitrés se dressent devant moi. C’est là que je vivrai. La bâtisse n’est pas haute, mais s’étend sur plus de cinquante mètres. À l’extrême gauche, derrière le bâtiment, une toute petite cour sert de sas. Elle est fermée, elle aussi, par cet interminable mur de briques rouges que j’ai maintenant l’impression de voir partout. Ce mur est une enceinte. Plus de doute, je suis donc bien prisonnière. Cernée de briques rouges. Entourée de murailles infranchissables qui isolent le couvent de la ville, me séparent de la vie.

Une gigantesque double porte cochère blanche, maintenue fermée par d’énormes verrous de plusieurs centimètres de diamètre, me signifie d’emblée sans ambiguïté que jamais je ne pourrai, en ne comptant que sur moi-même, décider de l’ouvrir. Ma main se serait perdue dans des poignées quatre fois trop grandes pour elle. Mes forces se seraient éteintes en tirant des battants cent fois trop lourds pour moi. C’était entendu. Le combat était perdu d’avance : jamais un enfant ne viendrait à bout d’une telle porte. Tous les matins, c’est d’ailleurs une religieuse qui se chargerait de l’ouvrir pour laisser les enfants de l’orphelinat quitter furtivement le monde clos du couvent pour traverser la rue et se rendre à l’école, juste en face. Cette traversée ne coûte que quelques pas. Ce sont les seuls qui, pendant des années, nous permettront de savoir que dehors existe encore.

La religieuse et moi négligeons la porte cochère. Nous longeons les locaux vitrés dans l’autre sens. Après une vingtaine de mètres, elle s’immobilise et frappe à une porte. Nous attendons. Je regarde derrière moi. Je revois la grande cour de graviers et au milieu un majestueux noyer triste à mourir. Le genre de noyer qui donne envie de se pendre. Pour un enfant de trois ans, mourir n’a cependant pas de sens. Se noyer, se pendre, ce sont des idées qui viennent aux adultes quand ils sont désespérés. Les enfants, eux, quand ils n’ont plus d’espoir se contentent généralement d’attendre.

Derrière l’arbre, un mur jaune pâle, plus bas que les autres attire déjà mon attention. J’ignorais pourtant alors qu’à l’avenir ce muret me donnerait l’occasion de me faire un tout petit peu la belle en sautant par-dessus pour observer les jardins des gens du dehors et prendre un tant soit peu le pouls de la vie telle qu’elle se déroule dans le monde réel. Pour cela, il faudra cependant encore laisser passer quelques printemps.

Pour le moment, j’étais là debout avec à l’autre bout de ma main une religieuse silencieuse. La porte restait fermée. Nous attendions. J’observais tout ce qui m’entourait. J’essayais d’apprivoiser les lieux. Ils font généralement moins peur que les gens. Ils se mettent souvent davantage à la portée des enfants. Tout ce qui m’entourait me donnait pourtant une impression d’immensité. À quelques mètres, des fenêtres fermées sur des territoires inconnus, une porte qui conduisait je ne sais où. Plus loin encore d’autres fenêtres, plus petites, qui signifiaient d’autres lieux ignorés. Toute la façade est en brique. Cette brique rouge qui un peu plus tôt avait fait le mur pour me hurler : « Tu es notre prisonnière. » Les châssis et les portes, eux, sont en bois blanc. Elles ne me disent rien. Par l’une d’elles, entrouverte, j’aperçois furtivement trois religieuses accaparées par des travaux de couture. Le silence qui les réunit remplit toute la pièce. Tonitruant, il se fait aussitôt entendre hors du local et semble se répandre immédiatement comme une traînée de poudre dans tout le bâtiment. Il n’y a rien de plus contagieux qu’un silence assourdissant.

Au bout de cet immeuble, juste en face de moi, un escalier en pierre bleue monte jusqu’à une autre bâtisse de quatre étages : « Le Perron ». On devine derrière les fenêtres quelques réfectoires. Les étages, je le découvrirai plus tard, rassemblent six dortoirs tandis que tout en haut, collée au toit, une chambre mansardée permet d’accueillir une religieuse tout en préservant sa solitude.

Les murs d’enceinte comme ceux de la façade sont aussi en briques rouges. Ces briques rouges, je l’ai déjà dit, me sortent des yeux. Elles m’ont d’emblée assaillie. Les autres murs des bâtiments du couvent sont peints en jaune pâle. Cette couleur me rassure davantage. Elle donne à l’ensemble un air plus lumineux. Je vous l’ai dit. Pour l’enfant de trois ans que j’étais, observer, c’est apprivoiser. Les briques rouges m’agressaient. C’est entendu, j’utiliserai donc les murs jaunes pâles pour me reposer les yeux et prendre ma dose de lumière.

Intrigués par tout un monde nouveau à découvrir, mes petits yeux virevoltaient, ils tournaient dans tous les sens pour se fixer finalement sur une masse bizarre de l’autre côté de la cour. Je cherchais encore à la découvrir du regard, à deviner ce que cachait son étrange volume lorsque je fus soudainement tirée par la main. La porte s’était ouverte. La religieuse me précipitait dans ma nouvelle demeure. J’avais abandonné toute résistance. J’en avais éprouvé l’inutilité peu de temps avant. J’avais aussi vite pris la leçon. À trois ans, on a parfois déjà appris à renoncer en repérant les combats perdus d’avance.

Nous pénétrons dans une grande pièce. Une foule de petits enfants se retournent dans ma direction. Je les observe avec curiosité. Cet énorme troupeau ne m’effraye pas. J’ai moi-même été élevée en meute. Ce sont, par contre, les nouvelles têtes qui m’étonnent. Quand on a vécu dans une famille repliée sur elle-même, à l’écart du monde, on n’imagine mal à quoi peuvent ressembler les visages quand ils ne nous sont pas familiers.

Sobrement, la religieuse me présente à l’autre religieuse. Elle me salue et me demande comment je m’appelle. Docile, ma main suit la direction qu’on lui indique. Ma petite menotte se retrouve ainsi, un peu perdue, dans la puissante main de sœur Marie-Francine. C’est à elle que je viens d’être confiée.

Sœur Marie-Francine est la première religieuse à qui j’ai attribué, un visage, la première que j’ai rattachée à un corps. C’est à travers elle qu’à mes yeux d’enfant les spectres se sont enfin incarnés. Jusque-là, ils avaient la forme de fantômes. Avec cette religieuse-là, sans doute parce qu’elle imposait d’emblée sa présence envahissante, ils ont soudainement pris une consistance plus humaine.

Enfouies derrière ces sinistres vêtements, il y avait donc des femmes, des mamans peut-être. Pour les enfants, toutes les femmes sont des mamans en puissance. Les fantômes se ressemblaient tous, les mamans-femmes se révélaient maintenant à moi dans leur étrange singularité. Je n’étais pas pour autant rassurée. Je n’avais en réalité jamais appris à être rassurée par une mère. Les fantômes pouvaient dès lors bien se transformer en sages femmes, en braves mères ou en bonnes sœurs. À mes yeux, ils restaient presque aussi effrayants. Quand on a vécu trop longtemps avec des parents peu fiables, même à trois ans, on sait déjà à quel point les contacts humains peuvent, pour un oui ou pour un non, virer au cauchemar. J’avais déjà appris à me méfier des humains parce que mes trois années m’avaient montré à suffisance qu’avec eux c’est toujours pour le meilleur et pour le pire… Beaucoup plus souvent pour le pire d’ailleurs…