9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Chastity-Riley-Serie

- Sprache: Deutsch

»Hier spielt der Teufel gegen sich selbst.«

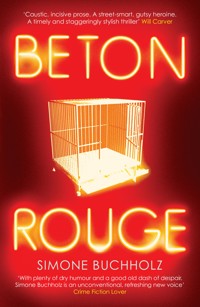

Ein scheinbar Irrer sperrt mitten in Hamburg Manager nackt in Käfige, und Staatsanwältin Chastity Riley, die von ihren Chefs hin und wieder von der Leine gelassen wird, muss ran. Ihre Ermittlungen führen sie in die Welt der Verlagshäuser und Kaderschmieden. Ihr Freundeskreis führt sie in den Wahnsinn, denn ausgerechnet die paar Menschen, die ihr im Leben Halt geben, erweisen sich plötzlich durch die Bank als wankelmütige Gesellen.

Ein ungewöhnlich warmer Septembermorgen auf St. Pauli. Der Regen der letzten Nacht ist noch nicht verdunstet, und vor dem Gebäude eines großen Zeitschriftenverlags steht ein Käfig, darin der Chef der Personalabteilung. Nackt, bewusstlos und offensichtlich misshandelt. Drei Tage später steht der nächste Käfig vorm Verlag, diesmal liegt der Geschäftsführer drin. Riley und ihr neuer, undurchsichtiger Kollege Stepanovic glauben zunächst an einen Racheakt der Verlagsmitarbeiter – seit Jahren werden Leute entlassen, während sich die Führungskräfte dicke Boni in die Taschen stopfen. Als dann ans Licht kommt, dass alle drei Opfer nicht nur ihr Status, sondern auch eine mehr als zweifelhafte Vergangenheit verbindet, verschwindet der Vorstandsvorsitzende …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Simone Buchholz

Beton Rouge

Kriminalroman

Suhrkamp

für Neville Longbottom

Der Himmel ist grau,

Die Häuser sind noch grauer,

Herzlich willkommen in Grauen an der Trauer,

Blicke schreien mich an: »Du bist hier fremd«,

Rotklinkerhäuschen, Garten aus Zement,

Für jedes Problem ein alkoholisches Getränk,

Während sich die Lebensfreude auf dem Dachboden erhängt,

Geh’ durch die Straßen ohne Farben, ohne Leben,

Beißende soziale Kälte bläst mir entgegen,

Hier kuck, mein Sohn, wie traurig alles endet,

Ohne Migration, vollkommen unterfremdet,

Bin hier gestrandet wie ein Schiffbrüchiger,

Der noch nicht mal genug Weed fürn Spliff übrig hat.

Absolute Beginner: »Nach Hause«

(aus dem Album Advanced Chemistry, 2016)

Ich schmiss die Büchse in den Abfall, machte eine Flasche Bier auf und zündete mir eine Zigarette an. Irgendwo pfiff ein Wasserkessel, und der Ton schnitt mein Hirn in Scheiben.

Dann klingelte das Telefon. Ich kroch hin und nahm ab.

Jakob Arjouni: Happy Birthday, Türke!

HUNDEWELT

Der Regen stellt Wände in die Nacht. Wie Spiegel fallen sie vom Himmel, reflektieren und verzerren das Blaulicht des Streifenwagens.

Alles dreht sich im Kreis.

Die Straße kommt aus der Dunkelheit und verliert sich zwischen den Hafenlichtern, und genau in der Mitte, dort, wo es ziemlich plötzlich bergab geht, ist es passiert: eine Radfahrerin.

Sie liegt verdreht auf dem Asphalt, ihre rotblonden Haare bilden einen zarten See um ihren Kopf, ihr helles Kleid ist voller Blut, das Blut scheint aus ihrer Seite zu fließen. Am rechten Fuß ist ein schwarzer Schuh, so eine Art Ballerina, am linken Fuß ist keine Haut mehr. Das Fahrrad liegt ein paar Meter entfernt auf einem Grünstreifen, wie weggeworfen.

Die Frau bewegt sich nicht, nur ihr Brustkorb zittert verzweifelt, als würde er sich auf und ab bewegen, und dann auch wieder nicht. Ihr Körper versucht, von irgendwoher Luft zu holen.

Zwei Sanitäter haben sich über sie gebeugt und reden mit ihr, aber es sieht nicht so aus, als würde das bei ihr ankommen. Es sieht nicht so aus, als würde da überhaupt noch irgendwas ankommen. Der Tod ist dabei, sie mitzunehmen.

Zwei Polizisten sperren die Unfallstelle ab, auf ihren Gesichtern tanzen Schatten. Ab und an kommt ein Auto vorbei und fährt langsam um sie herum. Die Menschen in den Autos sehen lieber nicht so genau hin.

Die Sanitäter machen Sachen an ihren Sanitäterkoffern, klappen sie zu und stehen auf.

Das war’s dann wohl.

So, denkt sich Gott und macht ein geschäftiges Gesicht, das wäre erledigt. Er nimmt seinen abgekauten Bleistift, macht einen Haken an die Radfahrerin und überlegt sich, mit welchem Leben er als Nächstes Fußball spielen könnte.

Ich denke: Ich bin nicht im Dienst. Ich bin nur auf dem Weg in die nächste Kneipe.

Aber wo ich schon mal hier bin.

»Hallo«, sage ich.

Was soll ich auch sonst großartig sagen?

»Bitte gehen Sie weiter«, sagt der massivere der beiden Streifenpolizisten. Er hat seine Polizistenmütze tief ins Gesicht gezogen, auf seinem schwarzen Schnurrbart glänzen Regentropfen. Der andere hat mir den Rücken zugedreht und telefoniert.

»Kann ich gerne machen«, sage ich, »ich kann aber auch hier bleiben und mich um ein paar Dinge kümmern.« Ich strecke ihm die Hand entgegen. »Chastity Riley, Staatsanwaltschaft.«

»Ach so.«

Er nimmt meine Hand, aber er schüttelt sie nicht. Es kommt mir eher so vor, als würde er sie halten. Weil man das eben so macht in diesen Momenten, in denen gerade jemand gestorben ist, weil ja dann auch immer ein kleines bisschen von allem mitstirbt und alles so wackelig wird. Der große Polizist und ich, wir befinden uns mitten in einer Unsicherheitsrelation.

»Dirk Kammann«, sagt er. »Davidwache. Der Kollege informiert gerade unsere Kripo.«

»Okay«, sage ich.

»Okay«, sagt er und lässt meine Hand wieder los.

»War das eine Fahrerflucht?«, frage ich.

»Sieht so aus. Sie wird sich ja kaum selbst über den Bauch gefahren sein.«

Ich nicke, er nickt, wir reden nicht mehr, bleiben aber noch eine Weile nebeneinander stehen. Als die dunkelblaue Limousine mit den Kripokollegen von der Davidwache angefahren kommt, verabschiede ich mich und gehe, aber bevor ich um die Ecke biege, drehe ich mich nochmal um. Über der hell erleuchteten Szenerie liegt ein grauer Schleier, und der kommt nicht vom Regen, er kommt zur Abwechslung auch mal nicht von diesem Dauerregen in meinem Kopf. Das ist nicht mein persönliches Dunkelgrau, das ist ein universelles.

Ich rufe Klatsche an und sage ihm, dass es heute nichts mehr wird mit uns. Dass mir nicht nach Kneipe ist.

Dann gehe ich nach Hause, setze mich ans Fenster und starre in die Nacht.

Der Mond sieht aus, als wäre ihm schlecht.

SHADOWRUNNER

Da kuckt er also doof. Weil er Schiss hat.

Erst hab ich ihn ausgezogen, dann hab ich ihn festgeschnallt.

Will er natürlich nicht. Will ja keiner. Er will lieber wissen, was das alles soll. Fragt er auch, immer wieder, ständig fragt er das, seit er vor einer halben Stunde aufgewacht ist.

Sag ich ihm aber nicht.

Man muss nicht immer wissen, was das alles soll: der Stock in meinen Händen, der Bunsenbrenner, die Säge.

Erstmal gibt’s noch eine ordentliche Ladung Chloroform, damit hier mal Ruhe ist. Schluss mit dem Gejammer und den blöden Fragen.

Dann sehen wir weiter.

SPEZIALISTIN FÜR DUNKLE LÖCHER

Dunst liegt über der Stadt, der Regen von letzter Nacht hat ihn dagelassen. Es ist zu warm, fast zwanzig Grad am Morgen, obwohl es schon Ende September ist.

Ich stehe auf meinem Balkon und trinke Kaffee, um mich herum diese Waschküche. Die Kräne am Horizont sind verschwunden, die dicke Luft hat sie aufgegessen, nur das Kreischen der Hafenmöwen hört sich ungewöhnlich klar an und fast zu nah, so als könnten sie gleich ihre Freundlichkeit ablegen und jemandem in die Stirn hacken, vielleicht mir.

Es ist kurz nach neun. Ich sollte ins Büro.

Dann geh doch.

Ich stelle meinen halb kalt gewordenen, halb verloren gegangenen Kaffee in die Küche, nehme für alle Fälle eine dünne Lederjacke vom Garderobenhaken und gehe los.

Diesen Dunst zu atmen, der den Großstadtsmog schwammartig aufzusaugen scheint, ist ein bisschen wie rauchen. Ich zünde mir zusätzlich eine Zigarette an. Doppelt vergiften ist sicherer, ich hab in den letzten Tagen viel zu wenig geraucht, das muss wieder anders werden, und alles andere auch.

Beim dritten Zug klingelt mein Telefon, ich gehe widerwillig ran: »Riley.«

»Guten Morgen, Frau Riley. Kolb hier.«

Die Oberstaatsanwältin. Sie mag mich. Und sie mag mich nicht. Mal so, mal so. Man weiß es nie ganz genau.

»Frau Dr. Kolb, guten Morgen. Was gibt’s?«

»Ich hab was für Sie.«

Ich gehe weiter durch die vom Himmel gefallenen Wolken und muss an den Unfall von letzter Nacht denken. Genau genommen muss ich andauernd an den Unfall von letzter Nacht denken.

»Was mit Fahrerflucht?«

»Nein. Wie kommen Sie darauf?«

»Nur so«, sage ich, ziehe nochmal an meiner Zigarette und schmeiße sie weg. Mal werde ich in was Aktuelles miteinbezogen, mal nicht. Ich bin gespannt, was sie will.

»Wo sind Sie gerade?«, fragt sie.

»Auf dem Weg ins Büro.«

»Zu Fuß?«

»Wie immer.«

»Dann biegen Sie doch bitte so unbürokratisch wie möglich rechts ab und machen sich auf den Weg zum Hafen«, sagt sie. »Bei Mohn & Wolff liegt ein Mann in einem Käfig, direkt vor dem Haupteingang. Die Kollegen von der zuständigen Wache versuchen gerade, ihn da rauszukriegen.«

Ich bleibe stehen.

»Ein Mann in einem Käfig?«

»Mehr weiß ich auch nicht«, sagt sie, und sie klingt ungeduldig. »Ist noch ganz frisch. Kommissar Stepanovic vom LKA 44 hat mich angerufen, die wollen den Fall wohl übernehmen. Er ist auf dem Weg, steht aber im Stau und braucht noch ein bisschen. Sehen Sie sich das doch bitte schon mal an, könnte von öffentlichem Interesse sein und damit politischen Impact haben.«

Ich nicke und lege auf und vergesse wie so oft, dass man ein Nicken durchs Telefon nicht hören kann, aber Frau Dr. Kolb ist niemand, der sich um Höflichkeiten schert. Vielleicht ist das eine der Eigenschaften, die uns am tiefsten verbindet.

Ein Mann in einem Käfig vor Hamburgs größtem Verlagshaus. Klingt für mich jetzt erstmal nach extrem schrägem Guerilla Marketing und nicht nach »politischem Impact«. Wobei »politischer Impact« auch immer zwei Sachen bedeuten kann:

1. Es ist was passiert, was die Leute auf die Barrikaden gehen lässt, und deshalb zieht der Bürgermeister sofort seine besten Leute zusammen.

2. Wir wissen nicht, ob da vielleicht irgendwas komisch ist, deshalb halten wir das Ding erstmal im Dunkeln, aber in der Öffentlichkeit lassen wir es so aussehen, als wären wir supertransparent und beinhart dran und überhaupt vollkommen der Wahnsinn.

Für Ersteres komme ich nicht in Frage, ich gehöre nicht zu Bürgermeisters besten Leuten, ich gehöre zu Bürgermeisters bestversteckten Leuten. Insofern wird’s wohl auf Punkt zwei hinauslaufen. Und Riley, Spezialistin für dunkle Löcher, wird aus ihrem dunklen Loch rausgelassen.

Interessant finde ich, dass ein Kollege von den 44ern unterwegs ist. Mir ist bis heute nicht klar, wofür genau die eigentlich zuständig sind. Außer, dass sie irgendwie zu den Hardcoretypen gehören. So viel zu: Wir sind beinhart dran und eine Hammertruppe.

Aber das wird man dann ja sehen.

Ich lege einen Zahn zu und laufe Richtung Bismarck-Denkmal.

ANGESPUCKT

Der Käfig ist aus schwarzem Metall. Er hat dicke, äußerst robust wirkende Stäbe und ist nicht besonders groß. Gerade groß genug, dass ein erwachsener Mann reingeht, wenn man ihn einmal in der Mitte zusammenklappt. Der Mann ist vielleicht vierzig Jahre alt, vielleicht auch fünfundvierzig, man kann es nicht genau sagen, er ist sehr schlank und ziemlich gut in Form, und seine Züge sind fein geschnitten. Die dunklen Haare sind an den Seiten und im Nacken kurz, oben dafür einen Tick zu lang, sie fallen ihm strähnig ins Gesicht. Eine Frisur, die zurückgekämmt einen Anzug einfordert. Aber im Moment ist der Mann nackt und verletzt und sowas von nicht bei Sinnen, dass das Businesstypenbild, das sich in meinem Kopf nebenbei von ihm zusammengesetzt hat, nur schwer aufrechtzuerhalten ist. Er hat Striemen an Handgelenken und Fußknöcheln, als wäre er eine ganze Weile festgebunden gewesen. Überall auf seinem Körper leuchten unzählige Hämatome und Kratzer. Irgendwie sieht es mir sehr nach Verzweiflung aus, wie eine blutige, weinende Malerei, und ich kann nicht sagen, woher die Verzweiflung kommt, von dem Mann, der in den Käfig gestopft wurde, als wäre er ein tollwütiges Tier, oder von dem, der das getan hat. Alles in allem ein Bild der totalen Abwesenheit von Freiwilligkeit.

Ich muss tief Luft holen, und nochmal und nochmal, und dann kann ich auch ein paar Schritte näher ran.

Es scheint so, als würde sich das Bewusstsein des nackten Mannes in diesen Minuten Stück für Stück zurück an die Oberfläche arbeiten. Er hat die Augen geschlossen und bewegt langsam den Kopf hin und her, während einer von zwei Polizisten in Uniform mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss am Käfig quält, das offensichtlich beträchtlichen Widerstand leistet. Es ist ein ziemlich beeindruckendes Vorhängeschloss, ungefähr von der Größe eines kleinen Brotes, und es sieht aus, als wäre es ein paar hundert Jahre alt. Der Käfig steht genau vor dem Haupteingang des Verlagsgebäudes. Wenn man durch die gläserne Drehtür will, muss man am Käfig vorbei. In der mächtigen Glasfassade des Gebäudes, das vom Hafen aus betrachtet an einen gigantischen Kreuzfahrtdampfer erinnert, spiegelt sich die Sonne, die sich im gleichen Tempo durch die Wolken drückt, in dem der Mann im Käfig zu sich kommt.

Um den Käfig herum stehen ein paar versprengte Schaulustige. Manche rauchen. Ein paar sehen in ihrer Coolness und den dezent-eleganten Klamotten aus wie Journalisten, die zwar schon ein bisschen spät dran sind, aber auf dem Weg zur Arbeit nicht an dem irritierenden Arrangement vorübergehen konnten. Der Großteil gehört eher zur Touristenschar, die sich jeden Morgen über den Hafen ergießt. Sie tragen kleine Rucksäcke, Siebenachtelhosen und Funktionsjacken. Fällt mir immer wieder auf, dass die Touristen in Hamburg vollkommen anders aussehen als die Touristen in München oder Berlin, wo keiner auf die Idee käme, sich einen Südwester auf den Kopf zu setzen. Manche haben sogar diese verrückten modernen Wanderstöcke dabei. Vielleicht denken sie, Hamburg liegt jetzt schon an der Nordsee, dabei wird das doch erst in dreißig bis fünfzig Jahren so weit sein. Dass es Menschen gibt, die offenbar derart weit im Voraus planen, und das in Zusammenhang mit einer einzigen Urlaubsreise, macht mich verrückt. Ich fahre lieber auf Sicht.

»Moin«, sage ich und stelle mich zu den beiden Polizisten.

»Moin, Frau Riley«, sagt der, der aufrecht steht und den anderen entweder mal lieber in Ruhe machen lassen will oder sich einfach zu fein für solche Aufgaben ist. Wir kennen uns wohl, wenn der so früh am Morgen schon meinen Namen weiß. Er ist bestimmt Ende fünfzig, hat einen mächtigen Bauch, und im Nacken kringeln sich graue Locken unter seiner Polizistenmütze. Auf seiner Uniformjacke steht »Flotow«. Ah, ich erinnere mich. Polizeikommissariat 16 an der Lerchenstraße.

»Wir kennen uns aus der Lerchenstraße«, sage ich.

»Jo«, sagt er. »Hab vor nem halben Jahr gewechselt. PK14, Caffamacherreihe.« Er steckt die Hände in die Taschen seiner Uniformhose, er tut das auf diese passiv-aggressive Art dicklicher, älterer, nicht besonders großer Männer, und sieht mich vorwurfsvoll an. »Ich hatte die Schnauze voll vom Kiez.«

Als könnte ich was für den Kiez. Da kann der Kiez ja wohl eher was für mich.

Polizeihauptmeister Flotow wendet sich wieder seinem Kollegen zu, der sich fluchend an dem Vorhängeschloss abrackert. »Nun mach mal hin, Hoschi. Der arme Kerl wird gleich wach, und dann fängt der uns noch an zu heulen.«

Hoschi grunzt irgendwas, ich könnte mir vorstellen, dass es so etwas wie »mach doch selber hin, du Sackgesicht« heißen soll, aber zu Hoschis Nachteil ist, dass die vier hellblauen Sterne auf Polizeihauptmeister Flotows Schulterklappen unmissverständlich klar machen, wer hier der Vorgesetzte ist – und wer gefälligst mit diesem beschissenen Vorhängeschloss zu kämpfen hat.

»Polizeimeister Lienen«, sagt Flotow und deutet mit dem Zeigefinger auf den Kollegen am Boden.

»Moin, Herr Lienen«, sage ich und gehe neben ihm in die Knie.

Er hat es gleich mit dem Schloss.

»Sie haben es gleich mit dem Schloss«, sage ich und versuche einen aufmunternden Blick. Aufmunternde Blicke gehören aber leider nicht gerade zu meinen Kernkompetenzen, also kommt dabei nur so eine Art Tick heraus, den keiner versteht.

Lienen sieht zu mir rüber. Seine Augen sind zu Schlitzen verengt. In seinem Blick liegt eine derartig heftige Verachtung für seinen Chef, dass ich denke: Hoschi, wir beide sollten ein Bier trinken gehen, und zwar sofort.

»Einen Menschen in einen Käfig stecken und ausstellen«, sage ich. »Das ist doch echt krank.«

»Sie hätten mal sehen sollen, was hier los war, als wir ankamen«, sagt Lienen und schüttelt den Kopf, halb irritiert, halb ratlos.

»Was war denn los?«

Das Vorhängeschloss gibt – knack – nach und geht kaputt. Lienen steht auf. Er hält den Bolzenschneider wie einen Baseballschläger.

»Na ja«, sagt Flotow, »die Leute haben sich nicht gerade zivilisiert verhalten.«

Lienen schiebt seine Mütze nach hinten und wischt sich den Schweiß von der Stirn.

»Heißt?«, frage ich.

»Die haben was sehr Unangenehmes gemacht«, sagt Flotow.

Aha. Was sehr Unangenehmes gemacht. Muss ich dem eigentlich alles aus der Nase ziehen? Ich baue mich mehr oder weniger vor Flotow auf.

»Lassen Sie sich mal nicht alles aus der Nase ziehen«, sage ich. »Wie war die Lage in dem Moment, in dem Sie beide hier angekommen sind? Und wie ist sie jetzt?«

Er zieht die Mundwinkel nach unten, nickt à la ach-so-ist-das-also, rückt mit den Händen in den Taschen nochmal seine Hose zurecht, was dazu führt, dass sie endgültig zu hoch sitzt, dann wippt er einmal auf die Zehenspitzen und zurück und schaut mich an, als wäre ich ein ungezogenes Kind. Ich schaue möglichst renitent zurück, und weil er wohl nicht auf Anhieb sagen kann, wer von uns beiden dauerhaft der Stärkere ist, beschließt er, es doch nicht darauf ankommen zu lassen.

»Die Frau am Empfang hat uns angerufen«, sagt er, »da war es ungefähr halb neun. Sie hat was von einem unangenehmen Menschenauflauf vor dem Gebäude gesagt. Und dass sie denkt, dass jemand in Gefahr ist. Genauer ging’s aber nicht, auch nicht auf Nachfrage.«

Lienen kniet wieder vor dem Käfig und versucht, den nackten Mann mit einer dieser goldenen Wärmefolien zuzudecken.

»Und dann?«, frage ich.

»Sind wir losgefahren«, sagt Flotow.

Er hat die Hände immer noch in den Hosentaschen, und er versucht schon wieder, mich auflaufen zu lassen.

Besinnt sich dann aber.

»Hier waren ungefähr fünfzig Leute«, sagt er. »Die standen einfach nur da. Und manche, ich musste tatsächlich zweimal hinschauen, weil ich es nicht glauben konnte, spuckten den Käfig an. Als wir mit dem Streifenwagen kamen, sind sie ins Haus rein.«

Glück gehabt, alter Mann.

»Sie waren ganz still, während sie spuckten«, sagt Lienen. »Das war gruselig.« Er schaut mich nicht an, sein Blick bleibt bei dem Mann im goldenen Umhang. »Sowas hab ich noch nie gesehen. Als könnte das jeden Augenblick eskalieren. Die sahen aus wie Raubtiere, kurz bevor sie ihre Beute anfallen. Die haben nicht mal Fotos gemacht, und die Leute machen inzwischen doch immerzu und von allem Fotos. Die standen wirklich einfach nur da, haben gespuckt und den armen Kerl mit ihren Blicken in die Mangel genommen.«

»Konnten Sie Personalien aufnehmen?«, frage ich.

»Ein paar haben wir«, sagt Lienen. »Aber es waren zu viele und die waren zu schnell wieder weg und im Gebäude verschwunden.« Er zeigt mit dem Kopf Richtung Glasfassade. »Der Laden ist riesig. Und wir waren ja nur zu zweit. Inzwischen sind die Kollegen von der Kripo da und versuchen, im Foyer noch ein paar Leute festzunageln.«

Er zuppelt die Wärmefolie zurecht. Die Dinger sind immer so verdammt rutschig, dauernd kuckt irgendwo ein Stück von dem Mensch raus, den die Folie doch eigentlich beschützen soll.

»Und einer musste sich auch erstmal um einen Krankenwagen kümmern«, sagt er.

»Richtig«, sage ich, »wo bleibt der überhaupt?«

Der Mann im Käfig beginnt, sich zu regen. Er legt die linke Hand auf sein Gesicht, mit der rechten versucht er, sich aufzustützen. Die Goldfolie verrutscht. Lienen spricht den Mann leise an.

»Rufen Sie da doch bitte nochmal an«, sage ich zu Flotow, dann knie ich mich neben Lienen vor den Käfig.

Der Mann macht die Augen auf und wirft uns einen fragenden Blick zu: Bin ich tot?

Unten links, am Fuß der Treppe, rast ein brauner Mercedes in mein Sichtfeld. Der Fahrer lässt die Reifen quietschen, dann hält er an, steigt aus, streckt sich etwas umständlich und kommt genauso schnell die Stufen hoch, wie er vorgefahren ist.

KANN ERSTMAL NICHT SO RICHTIG EINGEORDNET WERDEN

»Ivo Stepanovic«, sagt der Kollege und gibt mir die Hand. »LKA 44.«

»Chastity Riley«, sage ich und schaue zu ihm hoch. »Staatsanwaltschaft.« Mann, ist der groß.

»Wie? Cassidy?«

»Egal.«

»Jetzt sagen Sie schon, wie Sie heißen, ich hab’s doch nur nicht richtig verstanden.«

Sein Blick liegt auf der Schwelle zwischen genervt und interessiert. Und: So fangen wir gar nicht erst an, Puppe.

»Nennen Sie mich Riley.«

»Okay, Riley, dann müssen Sie mich aber Stepi nennen.«

»Stepi?«

»Scherz.«

Er schiebt die Lippen nach vorne und legt die Stirn in Falten, steckt die Hände in die Hosentaschen und sieht sich um.

Das ist er also, der Typ von den 44ern. Unsere funky Spezialistentruppe. Die Damen und Herren Kommissionsermittler, wobei ich noch nie davon gehört habe, dass bei denen auch mal eine Frau gearbeitet hätte. Die 44er sind zuständig für Juwelenraub und Banküberfälle, für Geiselnahmen und Erpressungen im großen Stil, aber auch immer dann, wenn etwas anliegt, das erstmal nicht so richtig eingeordnet werden kann. Das neu ist oder besonders rätselhaft. Sowas wie ein nackter Mann in einem Käfig. Und vielleicht auch sowas wie ich.

Stepanovic trägt ein etwas knittriges schwarzes Hemd, das überm Bauch noch nicht wirklich spannt, es könnte aber bald so weit sein. Dazu Jeans und schwarze Stiefeletten. Seine dichten angegrauten Haare sind kurz geschnitten, seine Nase sieht aus, als wäre sie eher drei als zwei Mal gebrochen worden, der dunkle Dreitagebart ist gestutzt, aber sehr kräftig, die Augenbrauen haben Format, seine Augen schimmern in einer undefinierbaren Farbe, ich tippe auf Schlamm. Seine Haut ist von Furchen durchzogen, aber die liegen an den richtigen Stellen: in den Augenwinkeln und auf der Stirn, ein paar auch links und rechts vom Mund. Sein Händedruck eben war kurz vorm Schraubstock. Ein fast gutaussehender und extrem undurchsichtiger Typ.

Weiß ich jetzt nicht so recht, was ich von dem halten soll.

Aber das weiß ich bei Menschen im Grunde ja nie, in den ersten zwei bis drei Jahren.

Er blinzelt in die dünne Sonne, atmet tief durch, legt den Kopf einmal nach links und einmal nach rechts, ich höre ein Knacken, und er stöhnt ein bisschen. Lange Nacht gehabt, schätze ich.

»So«, sagt er, »dann wollen wir mal.«

Wenn mich nicht alles täuscht, höre ich da einen ganz zarten Frankfurter Akzent, aber ich versuche, das nicht zu ernst zu nehmen.

Stepanovic dreht sich zu den Kollegen von der Wache um, Polizeimeister Lienen hat dem nackten Mann in der Folie inzwischen aus dem Käfig geholfen. Der Mann lehnt halb sitzend, halb liegend an einer Mauer und versucht, die Augen zu öffnen und sie immer dann, wenn er sie endlich aufgekriegt hat, auch offen zu halten. Es gelingt ihm nicht. Lienen ist neben ihm in die Hocke gegangen und redet weiter leise auf ihn ein. Stepanovic gibt Flotow die Hand und nickt sachte in Richtung Lienen: Ich möchte nicht stören, wir beide sagen später Hallo.

Dann tritt er zwei, drei große Schritte zurück und macht etwas, das ich auch beim Faller und beim Calabretta schon oft beobachtet habe, aber nie in dieser Eindringlichkeit: Er sieht sich den Tatort an, als hätte er eine Kamera vor den Augen.

Zuerst in der Totalen. Sein Blick ruht bestimmt zwei Minuten auf der Szenerie. Dann dreht er sich langsam einmal um die eigene Achse, prägt sich vermutlich die möglichen Anfahrtswege, Fluchtwege und Transportwege ein. Am Ende nimmt er sich die Details vor.

Den Käfig.

Das Vorhängeschloss.

Das Opfer.

Zoomt alles ganz nah ran.

»Ich brauche Fotos«, sagt er zu Flotow.

Der nickt beflissen.

»Wird sofort gemacht, Chef.«

Er scheint rundum beeindruckt zu sein und bereit, sich einzuschleimen.

Stepanovic hebt die Hände und wiegelt ab. Nur die Ruhe. Er kommt zu mir rüber.

»Was ist das für eine abartige Nummer mit diesem Käfig? Haben Sie sowas schon mal gesehen?«

Ich schüttele den Kopf.

Er macht mit.

»Wo ist das Teil wohl her?«, fragt er. »Aus dem Zirkus?«

»Sieht auf jeden Fall aus wie irgendwas mit Tieren«, sage ich.

»Abgefahren. Können Sie mir ganz schnell erzählen, was bisher passiert ist?«

»Kann ich bestimmt, aber die beiden Kollegen waren zuerst da.«

»Geschenkt«, sagt er und winkt ab. »Die haben zu tun, die haben doch jetzt gar keinen Bock, mir Fragen zu beantworten. Und ich setze mich ja später auch nochmal mit allen an einen Tisch. Bringen Sie mich nur kurz auf Stand, dann gehen wir rein. Ich will wissen, was da drin los ist.«

Er sieht sich das Verlagsgebäude schon mal von außen an, während ich ihm erzähle, was ich weiß.

Ich wiederum sehe mir ihn von außen an.

Das soll jetzt also mein neuer Partner sein.

Verstehe.

HAUPTSACHE, IM VORGARTEN IST ALLES IM LACK

Zwei Kolleginnen und zwei Kollegen von der Kripo stehen im Foyer, das etwas unterschwellig Bedrückendes hat. Wenn das Gebäude von außen aussieht wie ein Schiff, sieht es von innen aus wie ein Maschinenraum. Überall gehen Gänge und Treppen ab, die gläserne Fassade ist mit Stahlstreben verstärkt, die Decke hängt tief und dunkel über den Köpfen.

In den schwarzen Ledersesseln, die links vom Eingang unmotiviert in der Gegend herumstehen, sitzen ungefähr zwanzig Leute, und man sieht ihnen an, dass sie gebeten wurden, genau da sitzen zu bleiben. Niemand ist entspannt, alle steif wie Brokkoli. Die Kripobeamten schreiben Sachen in ihre Notizblöcke. Zwischendrin werden immer wieder Fragen gestellt, wobei die Beamten die Journalisten befragen, was den Journalisten vorkommen muss wie eine auf links gezogene Pressekonferenz. Zumindest machen sie entsprechende Gesichter: Was soll denn jetzt der Scheiß?

Es ist erstaunlich, wie groß die Ähnlichkeit zwischen diesen Reportern und den Ermittlern ist, zumindest was ihre Klamotten und ihre Attitüde angeht. Im Grunde unterscheiden sich die beiden Gruppen nur anhand ihrer Jacken: Die Kriminalpolizei trägt zu Jeans und T-Shirt eine straff sitzende Lederjacke, die Journaille einen unterkühlten Blazer oder ein gut geschnittenes Cordjackett. Ich kucke an mir runter, sehe die dünne, braune Lederjacke in meiner Hand, die ich seit gefühlten zwanzig Jahren mit mir rumschleppe und denke wieder mal, dass ich sicher auch eine ganz annehmbare Polizistin geworden wäre.

Stepanovic geht kurz zu den Kollegen rüber, stellt sich vor und deutet auf mich, dann nickt er und hält die rechte Hand ans Ohr, das Zeichen für: Wir telefonieren. Die Kollegen nicken zurück, aber da hat er ihnen schon den Rücken zugedreht. Er ist mit drei großen Schritten bei mir, mit zwei weiteren bei der Dame am Empfang.

»Stepanovic, LKA Hamburg«, sagt er und hält ihr seinen Dienstausweis unter die Nase. »Und das ist Frau Riley von der Staatsanwaltschaft.«

Das Empfangsmäuschen ist blond, hübsch, zierlich, noch lange keine dreißig. Kleiner Knoten im Nacken, hellgrüner Baumwoll-Cardigan um die Schultern, nicht der Typ Frau, der vorangeht. In drei bis vier Jahren ist sie die Assistentin der Chefredaktion eines zweitklassigen Magazins, und die Chefredaktion wird ein Mann sein. Kurze Zeit später wird sie den Stellvertreter genau dieses Mannes heiraten, in die Vorstadt ziehen und zwei Kinder bekommen, die noch hübscher sind als sie selbst. Ihr Mann wird zu dem Zeitpunkt dann doch noch Chefredakteur geworden sein, egal von welchem Magazin, Hauptsache, zu Hause im Vorgarten ist alles im Lack.

Ich frage mich immer wieder, wie manche Leute so ein Leben überhaupt aushalten, in dem nie, aber auch wirklich niemals über den Rand gemalt werden darf. Oder ob sie es vielleicht sogar gut finden. Und dann frage ich mich gleichzeitig, warum ich eigentlich mit diesem Stift in der Hand geboren wurde, der für mich nur außerhalb des Rands überhaupt sichtbare Zeichen hinterlässt.

Immerhin: Die Maus am Empfang war die, die bei der Polizei angerufen hat. Und sie hat Informationen für uns.

»Das ist Tobias Rösch, da in diesem Käfig«, sagt sie und zeigt mit dem Finger Richtung Eingang, schaut aber nicht hin.

»Er ist inzwischen aus dem Käfig raus«, sage ich.

»Na Gott sei Dank. Tat mir dann ja doch leid, der arme Kerl.«

»Tat er Ihnen am Anfang nicht leid?«, frage ich.

Sie beugt sich ein Stück zu mir vor und macht ein Gesicht, als müsste ich wissen, was jetzt kommt, und sagt leise: »Herr Rösch ist der Chef unserer Personalabteilung.«

Ich ziehe Luft durch die Zähne und den Kopf etwas nach hinten, was ja immer so viel heißt wie: ach so, ein Arschloch, na dann.

Personalchef ist natürlich wirklich keine Position, mit der man sich in Krisenzeiten beliebt macht. Im Moment wird seine Hauptaufgabe darin bestehen, die Sparvorhaben des Vorstands dort durchzusetzen, wo sie weh tun. Wahrscheinlich soll er möglichst schnell und möglichst billig möglichst viele Angestellte loswerden und durch günstige, freie Mitarbeiter ersetzen.

»Ich möchte mit dem Betriebsratsvorsitzenden sprechen«, sagt Stepanovic.