Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

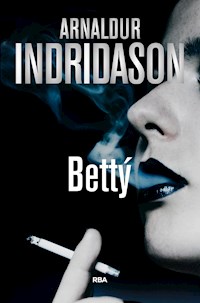

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

SI CREES QUE BETTÝ NO TE PUEDE ENGAÑAR, YA HAS CAÍDO EN SU TRAMPA Bettý es de esas mujeres con un magnetismo hipnótico, acostumbradas a utilizar su atractivo para conseguir todo lo que se proponen. Mientras se te acerca con una sonrisa en los labios y admiras su sensual forma de andar, no te das cuenta de la sofisticada telaraña que va tejiendo a tu alrededor. Lo peor de todo es que, aunque ella te arrastre a la perdición, cometerías gustosamente los mismos errores por pasar unas horas más con ella. Bettý es una historia policial extremadamente cautivadora del exitoso autor Arnaldur Indriðason, autor de las conocidas novelas El hangar 885 y Noches de Reikiavik.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: Bettý

© Arnaldur Indridason, 2003.

© de la traducción: Fabio Teixidó, 2017.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO030

ISBN: 9788490568125

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

... UN TIEMPO DESPUÉS

NOVELAS DE ARNALDUR INDRIDASON

Aquel iba a ser un crimen tan miserable que ni siquiera podía llamarse así. Tan solo iba a ser un vulgar accidente de tráfico, con tipos borrachos, bebidas en el coche y demás.

JAMES M. CAIN,

El cartero siempre llama dos veces

1

Todavía no he llegado a entender del todo lo que ocurrió, pero por fin sé cuál fue mi función en esta historia.

Llevo tiempo tratando de ensamblar las piezas, pero no es sencillo. Por ejemplo, no sé cuándo comenzó todo. Sé en qué momento entré en juego, recuerdo cuándo la vi por primera vez, pero quizá mi papel en aquella extraña maquinación estaba adjudicado desde hacía mucho tiempo. Mucho antes de que ella se acercara a hablar conmigo.

¿Podría haberlo visto venir? ¿Podría haberme percatado de lo que pasaba y haber escapado? ¿Haberle puesto fin y desaparecer? Ahora, tras haberse esclarecido lo que realmente sucedió, me doy cuenta de que podría haber adivinado hacia dónde se encaminaba todo. Debería haber detectado las señales de peligro. Debería haber entendido mucho antes lo que pasaba. Debería... debería... debería...

Qué fácil es cometer errores cuando se vive en la ignorancia. Ni siquiera son errores hasta que no nos damos cuenta, mucho tiempo después, de lo que ha ocurrido; hasta que no echamos la vista atrás y vemos cómo se han producido los acontecimientos y por qué. Cometí un error. Caí en una trampa tras otra. En ocasiones queriéndolo. En mi fuero interno sabía que era peligroso, pero había cosas que no sabía.

A veces pienso que seguramente volvería a caer otra vez en algunas de ellas, si tan solo tuviera la ocasión de hacerlo.

Aquí todo el mundo me trata bien. No recibo ningún periódico, ni tengo radio ni televisión, así que no me llegan noticias. Tampoco recibo ninguna visita. Mi abogado viene a verme de vez en cuando, más que nada para comunicarme que no parece haber esperanza. No lo conozco muy bien. A pesar de su amplia experiencia en casos criminales, admite que este podría irle demasiado grande. Ha hablado con todas las mujeres que localicé y que pensé que quizá me podrían ayudar, pero, según él, será difícil que lo puedan hacer. Prácticamente nada de lo que ellas puedan declarar guarda relación directa con el caso.

He pedido un bolígrafo y unas hojas de papel. Lo peor de este lugar es la calma. Aquí impera un silencio que me envuelve como una gruesa manta. Todo funciona como un reloj. Me traen la comida a horas fijas. Me ducho todos los días. Luego vienen los interrogatorios. De noche apagan las luces. Es entonces cuando me siento peor. En plena oscuridad, a solas con todos esos pensamientos. Me torturo sin cesar por haberme dejado utilizar. Debería haberlo visto venir.

Debería haberlo visto venir.

Y de noche, en la oscuridad, me invade ese profundo deseo por ella. Ojalá pudiera verla una vez más. Ojalá pudiera estar con ella una vez más.

A pesar de todo.

Ya no recuerdo sobre qué trataba el congreso que se celebraba en el cine de la universidad. Ni siquiera recuerdo el título de mi charla. Al fin y al cabo, ya no importa. Era algo acerca de negociaciones del sector pesquero islandés en Bruselas, algo relacionado con la Unión Europea y nuestras pesquerías. Proyecté unos gráficos. Lo sé, yo también me habría dormido.

Ella estaba allí. Llegó tarde y me fijé en ella inmediatamente porque era... maravillosa. Maravillosa desde el momento en que la vi entrar en la penumbra de la sala. La luz del pasillo a sus espaldas la iluminaba como a una estrella de cine. No tenía miedo de ser femenina, a diferencia de tantas otras mujeres; por ejemplo, en la sala había una con anorak que apoyaba las piernas sobre el respaldo de la butaca de delante. En cambio, la mujer que acababa de entrar llevaba un vestido ajustado de tirantes finos que dejaban a la vista sus preciosos omoplatos; su abundante cabello moreno le caía hasta los hombros y en sus ojos hundidos y marrones relucía un ligero destello blanco. Y cuando sonreía...

Me fijé en los detalles cuando se acercó hasta el estrado para hablar conmigo nada más terminar la charla. Traté de mostrar indiferencia o, mejor dicho, evité quedarme mirándola fijamente. Sus pechos eran pequeños y sus pezones se apretaban contra el vestido. Era delgada, de muslos robustos y tobillos finos, casi frágiles, como los pies de una copa de champán. En uno de ellos llevaba una cadenilla de oro. Mi madre habría encontrado una palabra para describir su caminar. «Majestuosa», habría dicho.

Me presenté y nos dimos la mano.

—Sí, conozco tu nombre —dijo—. Me llamo Bettý —añadió—. He oído hablar bien de ti.

Cerré mi maletín y la miré. ¿Cómo es que había oído hablar de mí? Tan solo hacía un año que había regresado del extranjero y que había abierto mi bufete. Pocos de mis clientes, me parece que solo dos, guardaban relación con mi especialidad: la industria pesquera. El resto del trabajo era realmente tedioso: disputas en bloques de pisos, conflictos entre aseguradoras tras accidentes automovilísticos, herencias. No me iba particularmente bien. Hasta que la conocí. Dijo que había oído hablar bien de mí. Tal vez fuera mentira. Había cuidado hasta el último detalle antes de hacer su entrada estelar en la sala. Un vestido en el que asomaban sus pequeños senos. El bonito surco entre ellos. El oro en su tobillo de copa de champán. Quizá la escena estuviera planificada para mí. Una función privada.

El baile privado de Bettý.

Él llegaría después.

—Has oído hablar bien de mí —dije—. No se me ocurre por qué...

—Por tu especialidad —me interrumpió.

—¿Cómo es que conoces mi trayectoria académica? —pregunté. Traté de sonreír fingiendo que me hacía gracia en vez de parecerme extraño o fuera de lo normal.

—Mi marido está buscando a alguien que le asesore legalmente —dijo—. Hemos estado buscando... —titubeó antes de concluir la frase— ... a la persona adecuada.

Tenía marido. Un conocido armador del norte del país. Recordé de pronto haberlos visto a los dos en una revista de cotilleos.

—¿Cómo te fue estudiando en Estados Unidos? —preguntó.

Las pocas personas que habían ido a escuchar mi charla salían de la sala mientras hablábamos. Un hombre se detuvo frente al estrado y nos miró fijamente, como esperando a que Bettý terminara, pero, al ver que nuestra conversación se alargaba, decidió marcharse.

—¿De dónde has sacado toda esa información? —pregunté dejando de sonreír.

—Me leí tu trabajo final de carrera. Me pareció muy interesante. Además, algo había salido en las noticias, si no recuerdo mal.

No recordaba mal. Todo lo que hacía estaba bien. Caí en la cuenta de que probablemente me conociera porque el tema mi tesis había suscitado cierto debate. Su publicación había despertado interés porque ponía de manifiesto la influencia del sistema de cuotas en el desarrollo económico de las poblaciones islandesas y argumentaba por qué la industria pesquera debía pagar un impuesto especial. Había olvidado lo pequeña que era Islandia. Los medios publicaban a diario noticias sobre las conclusiones de mi investigación mientras las partes interesadas del sector pesquero se tiraban los trastos a la cabeza. Durante un tiempo breve fue una de las cuestiones más candentes. Hasta que a alguien se le ocurrió subir el precio de los pepinos.

—¿Te lo leíste? —dije.

—Sí —respondió Bettý.

—No es que pueda considerarse una joya literaria precisamente.

—¿Y a quién le gusta la literatura?

Nos echamos a reír. Miré disimuladamente sus pezones y ella se dio cuenta.

2

Lo peor es el silencio.

La soledad y el silencio y todo este tiempo sin fin en el que no ocurre nada. No tengo ni idea de cuánto llevo en prisión preventiva. Se lo pregunté a mi abogado cuando vino hace dos días —o lo que a mí me parece que han sido dos días— y me dijo que íbamos por la segunda semana. Como si estuviéramos detenidos los dos. Yo habría preferido defenderme sin su ayuda, pero no sé prácticamente nada de asuntos criminales.

Solo de este.

El tiempo, que transcurre en ese profundo silencio, lo paso agudizando el oído en busca de algún sonido. De alguien que recorra el pasillo. En busca de los pasos de algún carcelero. Cada uno de ellos tiene su forma de caminar. El gordo lo hace con un andar más pesado y a veces se le oye resollar cuando llega a la puerta. Nunca dice nada. Abre, me da la bandeja de la comida y vuelve a cerrar. No sé ni cómo se llama.

Sé que hay uno que se llama Finnur. Prácticamente no deja de hablar mientras me conduce a los interrogatorios. Luego está Guðlaug. Nunca había pensado que podía haber carceleras. Al fin y al cabo, ¿quién piensa en los carceleros? Me ha hablado de sus dos hijos. Una vez también me explicó que los carceleros tienen prohibido hablar conmigo o con cualquiera que esté en prisión preventiva. No es que Guðlaug se atenga mucho a esa norma. Cuando se acerca a la puerta resuenan sus zapatos, clic-clac, clic-clac. Cuento los clic-clac. Desde el momento en que comienzan a escucharse hasta que desaparecen oigo sesenta y ocho pasos.

Un día, Guðlaug me habló de un hombre que había estado en prisión preventiva sin ninguna razón. Lo tuvieron retenido siete semanas. Cuando lo soltaron era capaz de separar sus manos un metro exacto. Ni un milímetro más ni un milímetro menos. Podía estar callado sesenta segundos justos. No fallaba ni por una fracción de segundo.

Yo pensaba que la prisión preventiva se cumplía en Reikiavik, pero se cumple fuera, en la cárcel de Litla Hraun. Estoy en Litla Hraun. ¿Acaso hay algo más desolador?

Pienso en los míos. En lo que mi madre piensa de mí. En todos los quebraderos de cabeza que le he causado. No solo ya por este caso. Sino por todo. Y en la reacción de mi hermano. No nos llevamos bien. ¿Habrá vuelto de Gran Bretaña? Según mi abogado, mi hermano tenía la intención de coger un avión a Islandia, pero, si realmente la hubiera tenido, ya habría venido. ¿Qué habría dicho mi padre? También pienso en lo que estarán diciendo los medios, aunque tampoco tiene mucha importancia. Hacía tiempo que no se encontraban con algo así. Hacía tiempo que no tenían entre manos una noticia semejante. Dicen que se trata de un caso sin precedentes. Con toda esa premeditación. Casi nunca ha ocurrido algo así en Islandia.

No sé. Como ya he dicho, no sé nada de asuntos criminales.

Y paso el tiempo pensando en el pasado.

Pensando en Bettý.

Mi charla era la última del día y ella me invitó a tomar un café. Miré el reloj fingiendo que tenía otras cosas mejores que hacer, pero ella parecía saber que no había nada esperándome en mi despacho. Traté de buscar una excusa, pero no se me ocurrió ninguna, así que asentí. Por el modo en que me sonrió, pensé que debía de haberse percatado de mi indecisión. No se rendía. Era insistente, pero sin dejar de ser la amabilidad personificada. Mantuvo su sonrisa ante mí, esperando a que dijera: «De acuerdo».

—De acuerdo —dije—. Un café rápido, quizá.

Estaba acostumbrada a que la gente le dijera «De acuerdo».

Nos trasladamos al hotel Saga. Allí la conocían. Me dijo que todos los armadores de renombre que no vivían en Reikiavik se alojaban en el hotel Saga. Daba el mejor servicio. Y no mentía. Los camareros se desvivían en atenciones. La tarde llegaba a su fin y Bettý pidió dos cafés acompañados de un buen licor y un pequeño trozo de tarta de chocolate. Lo dejaron todo encima de la mesa sin que nos diéramos cuenta.

—¿Lo anotamos en la cuenta de su habitación? —preguntó el maître. Se frotaba las manos, pero reparé en que era un gesto involuntario.

—Sí, muchas gracias —respondió ella—. Tenemos una casa aquí en Reikiavik —me explicó—, pero la están renovando. Está en el barrio de Þingholt. Mi marido la compró hace dos años, pero nunca la hemos usado. Su idea era derribarla y construir una nueva en la misma parcela, pero luego se replanteó las sugerencias del arquitecto de interiores y...

Se encogió de hombros, como si le diera igual que la casa de Þingholt siguiera en pie o se viniera abajo.

—Mmm... —mascullé mientras saboreaba un delicioso trozo de tarta.

Empecé a pensar en mi pequeño apartamento. Mis compañeros de la Facultad de Derecho se habían mudado enseguida a una casa unifamiliar. Tenían cochazos, iban a esquiar a Austria, a tomar el sol a Italia o a comprar a Londres. Quizá a mí también me apeteciera seguir sus pasos y hacer fortuna. Quizá fuera esa la razón por la que estoy aquí. Nunca he sabido manejar bien el dinero. Cargaba a mis espaldas con enormes préstamos universitarios. También pagaba mi diminuto apartamento a base de préstamos. Mi coche no siempre arrancaba cuando yo quería.

La situación tenía que cambiar.

—Pasamos mucho por Reikiavik —dijo Bettý. Abrió una pitillera y sacó un cigarrillo sin filtro. Más tarde me comentó que eran unos cigarrillos griegos que importaban especialmente para ella. Los fabricantes se negaban a colocar una advertencia en las cajetillas aunque sus cigarrillos contuvieran una mayor cantidad de sustancias tóxicas que los estadounidenses. Lo encendió con un mechero de oro. Al retirárselo de la boca se quedó marcado en la boquilla el rojo de sus labios.

—¿Dónde vivís, por cierto?

—En el norte, en Akureyri. Mi marido es dueño de una naviera. Es del este. Yo soy de Reikiavik. Llevamos viviendo juntos siete años.

—¿Y es él quien busca asesoramiento jurídico?

—Sí. Ahora está reunido con los de la asociación de armadores islandeses. Vendrá en cualquier momento.

—Y, para hacer tiempo, te vas a un congreso sobre gestión pesquera y la Unión Europea.

Se echó a reír.

—Mi marido sabía que ibas a estar en ese congreso y me pidió que hablara contigo. A veces hago algo de utilidad para su empresa. Sobre todo cuando a él le toca entretener a otros armadores o a los copropietarios de todas esas sociedades anónimas. O a los extranjeros con los que negocia, casi todos alemanes.

—¿Y te pidió que te pusieras en contacto conmigo?

—¿Lo podrías ver hoy? Mañana nos vamos al norte, pero esta noche se celebra un baile de la asociación. Aquí en el hotel. Si te interesa, puedo... Aunque a lo mejor no tienes tiempo. O quizá no te apetezca...

—¿Por qué le hace falta asesoramiento jurídico?

—Por los extranjeros. Necesita tener clara su posición ante la Unión Europea. Ya conoces todo ese rollo burocrático. Además, no comprende los acuerdos. Están redactados en ese lenguaje jurídico que solo saben descifrar los expertos en el tema. Tú ya me entiendes. Apenas sabe inglés.

Apagó el cigarrillo.

—Paga bien —comentó. El cigarrillo debía de ser fuerte. Su voz se había vuelto más ronca. Tenía esa clase de voz áspera, grave y sexi—. No tienes que preocuparte por eso —continuó—. Perdona, ¿fumas? Debería haberte ofrecido.

—No, gracias, no fumo.

—¿Más café?

—No puedo —dije—. Tengo que irme.

—¿Te veré esta noche?

La misma insistencia educada. Quería decirle que lo dejara correr, levantarme y marcharme; había algo en ella que me irritaba. Me daba la impresión de que yo no tenía nada que ver con ella. Y de que tampoco tenía nada que ver con su marido ni con su enorme naviera en el norte de Islandia; ni con su riqueza ni con su casa en el barrio pudiente de Þingholt, esa que podrían derribar tranquilamente. De que no pintaba nada en aquel mundo donde los camareros se desvivían por servir platitos de tarta.

—Sé que mi marido tiene muchas ganas de conocerte —dijo.

Seguía insistiendo.

—Es que... —dije tratando de buscar las palabras adecuadas—. Agradezco todo esto, pero no entiendo a qué viene. No sé quién eres, nunca te he visto antes. Tengo una ligera idea de quién es tu marido y conozco por encima su empresa, probablemente como todo el mundo en Islandia. Si tiene interés en que trabaje para él o en darme algún proyecto, puede contactar conmigo en mi despacho, como los demás. Gracias por el café.

Me levanté y ella me dio la mano mientras también se levantaba.

—¿Entonces no vas a ir al baile esta noche? —preguntó. Me miró con sus ojos marrones como si le hubiera pasado desapercibida mi tentativa de hacerle ver que no necesitaba nada ni de su marido ni de su dinero.

—No conozco a nadie.

—Me conoces a mí —dijo sonriéndome con los ojos, como si ya compartiéramos un pequeño secreto.

He declarado una y otra vez mi inocencia en los interrogatorios. Mi abogado me había recomendado hacerlo desde el principio.

No sé qué piensa él del caso. He dejado mi vida y mi honor en sus manos, así que debo confiar en él. Sé que ha llevado importantes casos criminales. Una vez fue a la Facultad de Derecho para hablarnos de algunos de ellos en las clases de Derecho Penal. Ha defendido a traficantes de drogas, ladrones, agresores y asesinos. La policía lo conoce muy bien. Es casi como un viejo amigo de los carceleros. Es delgado y calvo, tiene unos sesenta años y su bigote caído le da un innecesario aire de tristeza.

—¿Qué dice la gente? —le pregunté un día—. ¿Qué piensa la gente?

—No te preocupes por eso —dijo mientras abría su gran maletín.

—¿Cómo va el recurso?

—El Tribunal Supremo lo ha denegado. Estarás aquí todo el tiempo que quiera la policía.

—Supongo que no colaboro lo suficiente —admití.

—Ni siquiera has querido hablar conmigo —dijo acariciándose el bigote.

Era verdad. Me costaba hablar de lo sucedido. Me costaba reconocerlo. Mi abogado afirmaba ser una persona paciente. Decía que al fin y al cabo era mi vida. Pero también insistía en que mi actitud no mejoraba mi situación. Que debía cooperar más con él y con la policía. Sé muy bien a qué se refería. La prisión preventiva te hace reflexionar y poner las cosas en su contexto.

—De todas maneras —dijo—, te he traído algunos libros para que tengas algo para leer.

Me dio una novela, la biografía de un político y la historia de un hombre inocente que había pasado semanas y meses en prisión preventiva.

—He pensado que podrían ayudarte un poco —me explicó.

—Todavía tendré que pasar mucho tiempo aquí dentro, ¿no? —dije.

Se encogió de hombros.

—No tiene buena pinta —reconoció—. Ojalá quisieras contar exactamente lo que ocurrió.

—¿Qué dice la gente? —pregunté de nuevo.

—No te preocupes por eso —insistió—. Hay otras cosas que me preocupan más que el qué dirán.

Los agentes que llevan la investigación son al menos cuatro. Aunque doy por hecho que les estará asistiendo todo un ejército de policías. Son ellos cuatro los que me interrogan, de dos en dos. Como en las películas. Siempre se piensa que la vida no es como en las películas, pero luego sí lo es. En la sala de interrogatorios hay un espejo enorme y sé que en ocasiones hay gente detrás, aunque no pueda verla. Seguramente altos cargos. Pero no siempre hay alguien observando. Según el comportamiento de los agentes, puedo deducir cuándo hay alguien al otro lado. Se les ve más inquietos y están más alerta. Cuidan su lenguaje. Muestran algún tipo de síntoma. También están mucho más preocupados que yo. Cuando sus superiores no están al otro lado del cristal, bajan la guardia. Los cuatro pertenecen a la policía judicial y me interrogan siempre en pareja, como por turnos.

Entre ellos hay una mujer. Me causa algo de recelo. Guarda cierta distancia. Los otros tres hacen bromas, aunque se esté hablando en serio. Ella, en cambio, no sonríe nunca. Quizá sea solo su manera de ser. Quizá me tenga miedo. Me mira con dureza y me hace preguntas que lleva escritas en una hoja, lo que le da a la escena un aire teatral. El interrogatorio en sí no es más que una gran función teatral. El escenario está delimitado, hay pocos actores, mucho drama y, como siempre, la paga el que peor lo hace.

Cuando les pregunté acerca del espejo me dijeron que lo acababan de poner, igual que la grabadora. Se había celebrado un juicio contra la policía y a partir de entonces grababan todos los interrogatorios.

—¿Quién hay detrás del espejo? —pregunté.

—Nadie —me respondieron.

—Entonces ¿por qué tenéis aquí un espejo tan grande?

—Somos nosotros los que hacemos las preguntas —cortaron.

—¿Y no os parece raro? ¿Un espejo de esas dimensiones en una sala tan pequeña?

—Eso no es asunto nuestro.

Una vez trataron de montar el numerito que sale en todas las películas de policías. Su investigación no avanzaba y volvieron a llamarme para interrogarme. Cuando llegué, saltaba a la vista que no había nadie detrás del espejo porque no cuidaban especialmente su lenguaje y se les veía relajados; entonces uno de ellos comenzó a exaltarse haciendo como que me iba a atacar mientras el otro trataba de tranquilizarlo.

Al verme sonreír parecieron perder fuelle y lo dejaron.

Es la única vez que me he reído aquí.

3

Bettý me llamó al final de la tarde.

Yo acababa de llegar a casa después de haberle dedicado unas cuantas horas a un contrato de división de propiedad relativo a un inmueble en el barrio de Breiðholt. Uno de mis compañeros de la universidad era el presidente de la comunidad de propietarios y me había encargado el proyecto porque sabía que tenía poco trabajo. A menudo pensaba en buscar alguna cosa en condiciones. Especializarme en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Trabajar en otros gabinetes. Solo me hacía falta la energía para hacerlo. En realidad, disfrutaba de la soledad. De algún modo, nunca he podido imaginarme trabajando para otros o con otros. Yo soy así, y así he sido toda mi vida.

Lo más sorprendente era que no podía quitarme a Bettý de la cabeza desde que nos despedimos ese mismo día en el hotel Saga. Tenía algo, pero solo ahora creo saber lo que era. La envolvía un halo de confianza y seguridad en sí misma del que no me había percatado en ese momento. Para ella todo era un juego al que ya había jugado antes. Era muy consciente de su belleza y probablemente siempre la había utilizado para obtener lo que quería. Conozco pocas mujeres tan conscientes de la fuerza que les concede su belleza y atractivo sexual. Llevaba toda la vida manipulando a la gente a su antojo y era tan hábil que nadie se daba cuenta de ello hasta que no había caído ya en sus redes.

—Me ha regañado —dijo al teléfono con la voz ronca, como si se hubiera fumado uno de sus cigarrillos griegos.

—¿Quién? ¿Tu marido?

—Por no haberte mencionado los honorarios —dijo—. No hemos hablado de lo que cobrarías.

—Tampoco hemos quedado en que fuera a hacer algo para vosotros.

—Él quería que te dijera lo que cobrarías. ¿Podrías venir esta noche? Está ansioso por conocerte y contratarte.

Ahora, echando la vista atrás, pienso que quizá fue en ese momento cuando ocurrió. Si me hubiera negado, me habría dejado en paz y se habría marchado. Tal vez lo habría vuelto a intentar al día siguiente. O tal vez no. Pero fue en ese momento cuando cometí mi primer error.

Probablemente lo que pasaba es que me aburría. No ocurría nada emocionante en mi vida. En realidad, no es que buscara emoción, pero sí quería un cambio. Quizá aquel trabajo que me ofrecían pudiera servirme de trampolín. Podría haber otras navieras que se interesaran en contratarme. Podría dedicarme a lo que realmente dominaba y a mi especialidad. Ya no más contratos de división de propiedad en Breiðholt.

Y, además, estaba el dinero. Puede que fuera mera curiosidad. Puede que simplemente quisiera saber cuánto estaba dispuesto a ofrecerme ese tipo de gente y dónde estaban los límites de su mundo de multimillonarios. Era verdad que me hacía falta el dinero y, a poder ser, en grandes cantidades. No es que me encontrara rozando el umbral de la pobreza, pero no tenía ni un céntimo.

—¿Cómo funciona lo del baile? ¿Tengo que pagar para entrar?

—Nos alojamos en la suite más grande del hotel —dijo, y visualicé su sonrisa—. Acude allí.

Tenía algo de ropa elegante de cuando me gradué en la Facultad de Derecho, aquí en Islandia. Llevaba tres años colgada en mi armario. No tenía nada más que ponerme. Me miré al espejo y pensé que bastaría para salir del paso. No había ganado peso en esos tres años. Más bien al contrario. Ya digo que no podía permitirme muchos lujos.

No sabía que el hotel Saga tuviera una suite especial de lujo y menos tan ostentosa. Bettý me explicó que la acababan de renovar. Seguramente se había fijado en que me había quedado con la boca abierta, como los niños pequeños. La chica de la recepción me había dedicado una extraña sonrisa al decirle que me dirigía a la suite para ver a Bettý y a su marido. No tendría más de treinta años, era rubia y un poco regordeta, con pechos grandes y unas caderas anchas muy bonitas. Me señaló el ascensor y me dijo que me divirtiera.

«Que se divierta».

Pensé que se refería al baile. Pero ahora creo saber lo que quería decir realmente. Era ese tipo de sonrisa, como si ella ya hubiera estado alguna vez allá arriba. En la suite.

Bettý me recibió en la puerta. La suite tenía tres estancias. El salón era gigantesco y una espesa moqueta blanca tapizaba todo el suelo, incluso el de los dos cuartos de baño. En las paredes colgaban obras recientes de pintores islandeses. Niños desnudos con alas de ángel e inquietantes caras de adulto. La mesa del comedor era de roble argentino, o eso creo que me dijo Bettý. Le encantaba hablarme de todos aquellos objetos. Me ofreció una copa de champán que cogió de una bandeja de plata. La suite estaba en penumbra, con todas las cortinas cerradas y las luces atenuadas. Había hecho su suite-apartamento lo más acogedora posible. Bebí un sorbo de champán y me pareció oír cómo tintineaba su cadenilla de oro.

—Está reunido —señaló—, pero vendrá enseguida. Cuánto me alegro de que hayas podido venir.

Sonrió. Y su sonrisa... Por fin entendí por qué había ido. La razón principal era ella. Bettý. En el fondo, deseaba verla otra vez. Verla sonreír. Dios mío, qué guapa era.

Dios mío, qué ganas tenía de ella.

—No tenía nada decente que ponerme —comenté mirando su elegante vestido de fina seda, que realzaba cada curva de su cuerpo. No llevaba sujetador, como cuando la vi por la tarde ese mismo día.

Di otro sorbo de champán y traté de mirar a otra parte. Traté de mirar los cuadros.

—No te preocupes —dijo—. Casi todos los armadores llevan chaleco de lana y botas de goma. Además, seguro que ya van todos como cubas por ahí abajo.

—Esta suite no es una bagatela —dije—. ¿La costean los beneficios de las cuotas?

No quería sonar mordaz, pero tampoco tenía nada que perder y quizá no fuera más que envidia. No sé. Me indignaba toda aquella opulencia. Gastaban más en una escapada a Reikiavik para asistir a un baile de lo que gana un asalariado normal y corriente en medio año.

—Todavía tienes que conocer a mi marido —dijo soltando una carcajada. Al echarse a reír me di cuenta de que se tocaba una ceja con prudencia, como si le doliera. La miré sonriendo y me fijé en que tenía un ojo morado, aunque cuidadosamente disimulado por los cosméticos más caros del mundo. No lo tenía así cuando nos habíamos visto por la tarde. Algo había ocurrido entre nuestros dos encuentros. Algo entre ella y su marido, supuse. No los conocía de nada y tampoco tenía claro que tuviera ganas de conocerlos. Salvo a ella. Le pregunté directamente:

—¿Llevas un ojo morado?

—¿Se nota mucho? —preguntó preocupada.

—¿Por qué llevas un ojo morado? Esta tarde no lo llevabas.

—Torpe de mí —dijo—. Estaba en el baño con la puerta abierta cuando ha sonado el teléfono. Al salir a cogerlo, me he dado de bruces contra la puerta. No la he visto. No me había pasado nunca una cosa así. ¿Se nota?

—No —respondí.

—Pero tú sí que lo has visto.

—Nadie más se va a fijar —dije.

Dudó por un instante.

—¿Seguro?

—Van todos como cubas con sus botas de goma —le recordé.

En ese momento se abrió la puerta de la suite y entró su marido.