13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

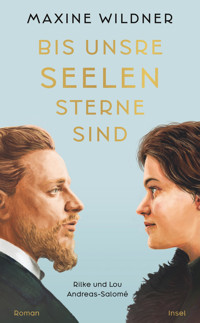

Eine Amour fou jenseits aller Konventionen

Er ist 22 und ein literarischer Shootingstar, sie Psychoanalytikerin und selbst erfolgreiche Schriftstellerin: Rainer Maria Rilke und Lou Andreas-Salomé. Ihre Liebe beginnt mit ein paar Gedichten, die der junge Dichter 1897 der fast fünfzehn Jahre älteren Lou schickt. Als sie sich persönlich kennenlernen, ist sie fasziniert und mitgerissen von der Tiefe seines Gefühls und der Größe seiner dichterischen Begabung. Ihm bedeutet die Begegnung eine menschliche und künstlerische Erfüllung und Herausforderung. Für beide ist ihre Liebe ein überwältigendes und einzigartiges Ereignis.

Dabei hält Lou stets an ihrer Freiheit fest, beurteilt Rilkes Werk schonungslos und bewahrt ihren Geliebten davor, sich auf dem Genius Rilke auszuruhen. Und so ist ihre Liebesbeziehung, die später in eine lebenslange Freundschaft mündete, auch ein sehnsüchtiges Ringen umeinander, eine leidenschaftliche Suche nach Verbindung und Freiheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 274

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Cover

Titel

Maxine Wildner

Bis unsre Seelen Sterne sind.

Rilke und Lou Andreas-Salomé

Roman

Insel Verlag

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Insel Verlag Berlin 2025

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 5081.

© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2025

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagillustrationen: Mona Eing, Kassel

eISBN 978-3-458-78148-6

www.insel-verlag.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Die hellen Jahre

1

München, 13. Mai 1897

München, 29. Mai 1897

2

München, 10. Juni 1897

München, 13. Juni 1897

3

Drei Jahre später, Russland, Mai 1900

Berlin

4

Berlin Schlachtensee, fünf Jahre früher, September 1885

5

Berlin, Frühling 1886

20. Juni 1887

6

Berlin, zehn Jahre nach der Hochzeit, Herbst 1897

7

Kaiserlich-königlich

8

Prag, Dezember 1875

Prag, 1879

9

Kadetten-Internat St. Pölten, sechs Jahre später

Linz, Frühling 1892

10

11

Prag, Dezember 1892

Prag, Winter 1895

Die Weise von Liebe und Tod

12

Berlin, September 1900

Berlin, Oktober 1900

13

14

Nietzsche

15

Genua, Januar 1882

16

Rom, März 1882

17

Messina, März 1882

Rom, April 1882

18

Rom, Mai 1882

Sacro Monte, Juni 1882

19

Irrenanstalt Friedmatt, Basel, Februar 1889

Der Gatte

20

Worpswede, Sommer 1900

21

Worpswede, Herbst 1900

Berlin-Schmargendorf, Oktober 1900

22

Worpswede, November 1900

Berlin-Schmargendorf, Dezember 1900

23

Westerwede, Juli 1901

24

Westerwede, Mai 1902

Schloss Haseldorf, Holstein, Juni 1902

Paris – Monster und Geliebte

25

Paris, August/September 1902

Paris, November 1902

26

Paris, Juni 1903

Berlin-Schmargendorf, Sommer 1903

27

Wien, 1885 bis …

Rom, Spätsommer 1903

28

Paris, Frühling 1906

29

Capri, Advent 1906

Paris, Sommer 1907

Duino

30

Paris/Leipzig/Schwarzwald/Provence/Berlin/Duino, 1909/1910

31

Duino, 1910

Stockholm/Weimar, 1911

32

Baselland, Schweiz 1920

Ende Oktober 1920

Anfang November 1920

Mitte November 1920

Ende Dezember

Anfang Februar 1921

Mitte Februar 1921

33

Wien, April 1923

34

Wallis, Schweiz, 1922

Göttingen, 1925

35

Schweiz, Winter 1926

Frühling 1927

Fußnoten

Informationen zum Buch

Bis unsre Seelen Sterne sind.

Die hellen Jahre

1

München, 13. Mai 1897

Der Ruf nach Gerechtigkeit hallte durch die Straßen Europas. Millionen Menschen demonstrierten für das Frauenwahlrecht. Nur vereinzelt erhielten Frauen die Gelegenheit, Universitäten zu besuchen. In diesen Zeiten des Umbruchs studierte Louise von Salomé, Tochter eines russischen Generals und einer deutschen Mutter, Philosophie, Kunstgeschichte und Theologie in Zürich. Sie veröffentlichte erste Texte unter männlichem Pseudonym, weil sie die Publikationsmöglichkeiten einer Frau für aussichtslos hielt. Später erschienen ihre Werke unter eigenem Namen, sie wurde in Literatenkreisen bekannt.

Bekannter jedenfalls als der von sich selbst eingenommene junge Lyriker, der ihr anlässlich einer Lesung zum ersten Mal gegenüberstand. Er hatte intensive Augen, einen dünnen Hals und schmale Schultern. Männer mit flachem Hinterkopf, fand Lou, hatten so etwas Unfertiges. Sein Anzug war abgetragen, aber mit Geschick aufgebügelt.

»Wie beeindruckt ich war!«

René Maria Rilke hatte Lous Roman Ruth gelesen, dessen Veröffentlichung erst nach Rückschlägen und Demütigungen möglich gewesen war.

»Das Mädchen in Ihrem Buch, das sich das Herz ihres Lehrers erobert – in der Entwicklung dieses Mädchenschicksals konnte ich Enttäuschung und drohendes Unglück plastisch wachsen spüren.«

Es amüsierte Lou, ihn so gegenwärtig von einem Werk sprechen zu hören, das sie längst hinter sich gelassen hatte. »War es wirklich nur Enttäuschung bei dem Mädchen, nicht auch Hoffnung?«

Im jungen Rilke sah Lou das Lehrer-Schüler-Verhältnis ihres Romans umgedreht. Während sie auf die vierzig zuging, hatte er die zwanzig kaum überschritten. Würde er die Jahre, die sie gebraucht hatte, sich Anerkennung zu verschaffen, besser nützen als sie, würde er aufsteigen oder untergehen?

»Kennen Sie ›Jesus der Jude‹?«, fragte Lou.

»Ob ich Ihren Essay kenne?«, lachte Rilke. »Wegen ›Jesus der Jude‹ bin ich hier! Ich musste Sie unbedingt kennenlernen! Glauben Sie wirklich, dass Gott uns abhandenkommen kann?«

Sie schwieg mehrere Sekunden. »So haben Sie meinen Text gelesen?«

»Wie denn anders?«, rief er so laut, dass einige im Salon sich umdrehten. »Sie behaupten, dass Religion nichts Dauerhaftes ist, dass sie wie alles der Vergänglichkeit anheimfällt, dass Religion eine Entstehung kennt, ihre Bedeutung ändert, Wandlung erfährt.«

Lou stellte die Tasse, die sie wie eine Barriere gegen den jungen Mann, der körperliche Distanz nicht zu kennen schien, vor sich hielt, zur Seite. »Ist Ihnen Gott denn abhandengekommen, Herr Rilke?«

»Im Gegenteil.« Klirrend setzte auch er die Tasse ab. »Ich nähere mich Gott gerade mit allen Sinnen. Meine aktuelle Arbeit nenne ich ›Christus-Visionen.‹ Deshalb ist Ihre Abhandlung, ist die Wucht, mit der Sie Ihre Überzeugung aussprechen, von unschätzbarem Wert für mich.«

Verwundert sah sie ihn an und wies auf die Terrasse. »Heute ist so ein schöner Tag. Wollen wir Gott und alles, was mit ihm zu tun hat, nicht lieber draußen besprechen?«

»Wo wir ihm näher sind!« Rilke folgte Lou nach draußen.

München, 29. Mai 1897

Rilke zog die weißen Handschuhe an, die er immer trug, wenn er Dinge anfassen musste, ohne zu wissen, wer sie vor ihm berührt hatte. »Ich habe Ihnen so viel zu sagen.«

»Sie haben schon genug gesagt, Rilke. Und mehr noch geschrieben.« Lou suchte ihren Platz in der achten Reihe.

»In Gesellschaft konnten wir nicht offen reden.« Er lief neben ihr her. »Und gestern im Café konnten wir nur Belanglosigkeiten austauschen.«

»Und im Theater werden wir vor allem zuhören.«

Da sie erst knapp vor Vorstellungsbeginn eintrafen, waren sämtliche Besucher der achten Reihe gezwungen, aufzustehen. Während Lou sich entschuldigte, quetschte Rilke sich einfach an ihnen vorbei.

»Gestern am Limonadenstand fühlten Sie sich unbeobachtet, aber ich habe bemerkt, dass Sie mich anblickten. In Ihrem Blick lag mehr als Sympathie, fand ich.«

»So?« Sie klappte den Sitz herunter.

»Ich hatte den Eindruck, dass Sie mich gernhaben. Irre ich mich?«

»Durchaus nicht.«

»Dann sagen Sie mir bitte offen: Empfinden Sie immer noch so für mich?«

»Von gestern auf heute – was sollte sich daran geändert haben?«

Mit behandschuhter Hand berührte er ihren Arm. »Dann wage ich einen Vorschlag. Wollen wir morgen zusammen ausfahren?«

Lou ließ das Programmheft sinken. »Sie denken schon an morgen, jetzt, da wir uns die Geschichte eines Poeten ansehen wollen?«

»Cyrano de Bergerac ein Poet?« Eine wegwerfende Geste. »Ich habe das Stück gelesen. Im französischen Original mag es hingehen, aber die deutschen Reime … schrecklich gezimmerte Verse!«

»Schmälern Sie meinen Genuss nicht durch Verächtlichkeit. Ich will mir mein eigenes Urteil bilden.«

»Den ganzen Abend neben Ihnen zu sitzen und der Romanze eines anderen beizuwohnen, das ist …«

»Lehrreich. Für uns beide.«

Im Saal wurde es dunkel, sie gebot ihm zu schweigen.

Drei Stunden später schlenderten sie zusammen die Maximilianstraße hinunter. »Sie haben geweint, Rilke.«

Seine Hand lag an ihrem Ellbogen. »Ich versuchte, es zu unterdrücken. Wie befürchtet waren die Verse schwülstig und parfümiert.«

»Und doch haben Sie geweint.«

»Mich hat das Opfer gerührt, das Cyrano bringt, indem er seine wahre Liebe ein Leben lang verheimlicht. Doch in dem Augenblick, als Roxane ihn erkennt, als sie sich ihm offenbart, da …«

»Stirbt Cyrano.« Sie näherten sich der Residenz. »Ich fand es raffiniert gemacht.«

»Es hat Sie beeindruckt?«

»Raffinesse beeindruckt mich nicht.« Sie blieb stehen. »Sie sollten damit aufhören, Rilke.«

»Womit?«

»Briefe, Gedichte, Blumen – jeden Tag. Wir leben nicht mehr in den Zeiten Cyranos.«

»Halten Sie mich auch für raffiniert? Sind meine Gedichte schlecht? Sind sie schwülstig?«

»Schwülstig nicht, eher …« Sie ging langsam weiter. »Eher wolkig. Es müssen inzwischen bald hundert an der Zahl sein.«

Brüsk ließ er ihren Arm los. »Langweile ich Sie? Oder ist es wegen Ihres Ehemannes?«

Ein paar nachdenkliche Schritte. »Sosehr ich mich freue, in der Post Ihre Handschrift zu entdecken, ist es doch erschöpfend, derart intensiv verehrt zu werden.« Sie rechnete mit Widerspruch, Kränkung sogar, aber seine Antwort überraschte sie.

»Das verstehe ich sehr gut, Lou.«

»Tatsächlich?«

»Hunderte Briefseiten habe ich in Gedanken an Sie schon hingeworfen, von denen ich Ihnen nur die würdigsten zusandte. Aber noch während ich sie schreibe, erwacht in mir eine schreckliche Angst.«

»Wovor?«, fragte Lou am Rande des Odeonsplatzes.

»Vor der Liebe, Lou. Ich weiß nicht, warum ich so intensiv, so ekstatisch lieben muss, da ich doch gleichzeitig solche Angst davor habe. Verstehen Sie mich nicht falsch: Meine Liebe ist durchwegs positiv gestimmt. Wenn ich liebe, habe ich Energie, bin produktiv, entdecke Neues und komme im Alltagsleben voran.«

»Demnach ist Liebe für Sie Selbstzweck? Sie lieben, um sich besser zu fühlen?«

»Ich begreife Ihren Tadel und will ihn nicht entkräften. Aber nicht die Liebe, sondern das Geliebtwerden ist mein Problem. Es ist ein auf der Brust lastender Druck.«

»Sie lieben und fürchten gleichzeitig, dass Ihre Liebe erwidert wird?« Mit einer neuen Fremdheit musterte sie ihn.

»Lassen Sie mich meinen Zustand mit dem Bild von Ebbe und Flut vergleichen: Obwohl sich meine Liebe flutartig verströmt, setzt mit Verlässlichkeit, manchmal schon nach Wochen, die Ebbe ein. Ebbe ist nur ein anderes Wort für die Notwendigkeit, mich auf mich selbst zu werfen. Wer liebt, ist begrenzt. So empfinde ich es, da Liebe immer mit Erwartungen gekoppelt ist. Genau darin liegt die Unmöglichkeit der Liebe.«

Er unterbrach sich: »Doch was rede ich? Indem ich Ihnen meine Liebe offenbare, warne ich Sie zugleich vor mir selbst! Das ist Wahnsinn.«

»Wahnsinn nicht, doch wie nannten Sie es? Unmöglichkeit.«

»Ist es Ihnen unmöglich, mich zu lieben?«

Über die Ludwigstraße hatten sie die Adalbertstraße erreicht. Sie gab ihm die Hand. »Hier trennen sich unsere Wege, lieber Rilke.«

2

München, 10. Juni 1897

Verehrte Lou, dann eben nicht Liebe, wenn Sie es so wollen. Einverstanden! Warum etwas einen Namen geben, das keines Namens bedarf? Doch wenn nicht Liebe, dann immerhin Inspiration. Können Sie, verehrte Lou, die bereits ein eigenes starkes Werk geschaffen hat, sich dazu durchringen, mir Muse zu sein? Denn in all meiner Unfertigkeit fühle ich dennoch Größe, Reinheit und spüre, es bedürfe nur eines Anstoßes durch Sie, ja, durch Sie, damit diese innere Welt reifen darf. Ein Sonnenblumenkern ist ein unscheinbares schwarzes Ding. Bringt man ihn aber zum Keimen, entsprießt ihm die Blume, die uns vor allen anderen an den Sinn des Lebens gemahnt.

Waren unsere letzten Begegnungen manchmal auch niederdrückend, weil unerfüllt, so hat mich doch jede davon zu einem Werk inspiriert, das ich nicht mehr an eine imaginäre Geliebte richten musste, sondern an Sie! Darin besteht Ihre Verführung, Lou: Ich sehe Sie an und erkenne die Erweckerin. Erwecken Sie mich, Lou Andreas-Salomé! Setzen Sie mich in mir frei, befreien Sie mich von so vielem, was Kindheit und strenge Jugend in mir verschüttet haben.

Sie erwähnten es zwar nicht, ließen mich aber doch spüren, dass ich, was mein bisheriges Werk betrifft, ein inferiorer Dichter bleiben könnte. Ich widerspreche Ihnen nicht. Die Gedichte, die ich für Sie verfasste, künden davon. Darf ich sie Ihnen in einer Sammelschrift überreichen, worauf wir gemeinsam beschließen mögen, was mit ihnen geschehen soll?

Wo sind Sie, Lou, wo werden Sie die nächsten Wochen, Monate verbringen?

München, 13. Juni 1897

Bester Rilke,

für meine Freundin, die Afrikareisende Frieda von Bülow, habe ich glücklich eine Ferienunterkunft im Oberbayerischen gefunden. Sie liegt im Landkreis Tölz, ist einfach gehalten und um die ganze Wahrheit zu sagen: Sie ist schlichter als einfach. Bayern ist teuer, und mehr kann Frieda sich nicht leisten. Ich begleite sie dorthin, wir reisen schon morgen. Wenn Sie, bester Rilke, uns in Wolfratshausen besuchen wollen und Ihre Ansprüche an eine Sommerfrische nicht zu hoch sind, seien Sie willkommen. Dann wollen wir sehen, wozu Ihr frühes Werk taugt. Ihre Antwort erreicht mich unter folgender Adresse …

Hinter Wolken und Nieselregen verschleierte der Juni, dass er ein Sommermonat war. Dies empfand Rilke umso unangenehmer, als er täglich in der Annahme hinaustrat, es regne gar nicht richtig, aber trotzdem nass wurde.

Wolfratshausen lag ausgebreitet in den Tälern von Isar und Loisach, die am Isarspitz in den größeren Fluss einmündete. Von München kommend, schlängelte sich die Bahn zwischen Sendling, Pullach und Baierbrunn durch die Ausläufer des Grünwalder Forsts. Rilke hoffte auf Wetterbesserung: Seine Allergien kamen in der Feuchtigkeit heftiger zum Ausbruch als bei trockenem Klima. Doch obwohl Pollenzeit war, hatte er keine Sekunde erwogen, Lous Einladung auszuschlagen. So nüchtern sich ihr Brief auch las, er spürte, dass sie ihn um sich haben wollte. Die Anwesenheit der Freundin Frieda würde ihr Beisammensein mit Anstand bemänteln. Niemand konnte etwas Unsittliches hinter Rilkes Besuch vermuten, auch Lous Ehemann nicht, der den Sommer über lieber in Berlin blieb.

In seinem Schreiben hatte Rilke Lou gebeten, ihm Inspiration und Erweckerin zu sein. Doch während er durch die verregnete oberbayerische Landschaft fuhr, spürte er, wie er sich langsam wieder vom hilfesuchenden Dichter in den sehnsüchtigen Liebhaber verwandelte. Seine Vorfreude wäre noch größer gewesen, hätte ihn der Heuschnupfen nicht daran erinnert, dass es kaum etwas Erbärmlicheres gab als einen schniefenden, triefäugigen Verführer.

Als er nach Bahn- und Kutschfahrt fröstelnd sein Ziel erreichte, stellte er bestürzt fest, dass die Frauen die Bauernhütte nicht beheizten. Wieso blieb der Ofen kalt, warum saßen Lou und Frieda in leichten Gewändern auf der überdachten Terrasse, als sei Hochsommer? Fühlten sie den eiskalten Regen nicht, der die Hütte in einen ungastlichen Ort verwandelte? Während der gegenseitigen Vorstellung behielt Rilke den Überzieher an. Auch den Hut hängte er nicht an den Nagel, weil ihn fror.

Während Lou ihm das Haus zeigte, begann er, den ganzen Ausflug in Frage zu stellen. Eine kümmerliche Krucke war das, im Stall lagerte Mais, Heu auf der Tenne, die Stube war so niedrig, dass er sich bücken musste, und die salle de bains befand sich im Freien. Dass man für jegliche Verrichtung, vom Haupthaus gut einsehbar, bis zum Waldrand laufen musste, war eine Zumutung.

Rilkes Kammer lag im Oberstock. Das Bett strahlte eine unbequeme Keuschheit aus.

»Ich hoffe, Sie finden Ihr Auskommen.« Lou stellte den Wasserkrug ins Lavoir.

»Danke. Man erfreut sich ja vor allem an der Natur.« Verstand sie seinen spöttischen Unterton?

»Das Wetter soll sich nicht so rasch bessern.« Sie schlug die Fensterläden nach außen und arretierte sie.

»Heizen Sie den Ofen nicht ein?«

»Nur zum Kochen. Frieda hat Eier und Zwiebeln besorgt.«

»Ich vertrage Zwiebeln nicht. Mein Magen …«

Lou wollte gehen, aber er trat ihr in den Weg. »Während Ihre Freundin kocht, bietet sich vielleicht Gelegenheit, über meine Gedichte zu sprechen?«

»Sie sind doch gerade erst angekommen«, entgegnete sie. »Heute wollen wir essen und einen schönen Gang auf die Alm machen. Es bleibt so herrlich lange hell.«

»Aber es regnet.«

»Ach, mein Freund, das ist kein Regen.«

»Sondern?«

»Erhöhte Luftfeuchtigkeit.« Lächelnd ging sie hinaus.

Allein gelassen bemerkte Rilke Sekunden später die Vorboten des Unheils. Er rümpfte die Nase, zog sie hoch, spürte die erste Träne im Auge und das erbarmungslose Kratzen im Hals: In unmittelbarer Nähe musste altes Heu gelagert sein. Er riss die Tür nach nebenan auf. Tatsächlich, Lou hatte ihn neben der Tenne einquartiert. Nur eine dünne Holzwand trennten ihn und seine Nase von einem Berg aus verstaubtem Heu. Rilke nieste trompetenhaft: Keine Minute konnte er in diesem Zimmer bleiben. Lieber reiste er wieder ab. Er lief die Treppe hinunter und konfrontierte die Gastgeberinnen mit seiner Katastrophe. Sie tranken Limonade und blieben so unbeschwert, als gebe es keinen Anlass zu sofortigem Handeln.

»Mich juckt es auch ein bisschen in der Nase«, antwortete Frieda von Bülow. »Man gewöhnt sich daran. Wollen Sie sich zu uns setzen? Ich erzähle Lou gerade von Französisch Äquatorial-Afrika.«

»Äquatorial …?« Rilke unternahm einen letzten Versuch: »Lou, wenn ich Sie eine Minute sprechen könnte?«

»Später. Ich habe mich gerade erst hingesetzt. Außerdem habe ich vor Frieda keine Geheimnisse.«

Erschlagen von der Situation ließ er sich auf den Bauernstuhl sinken. Der Regen wurde dichter, schwerer, auswegloser.

Tags darauf reiste Lous Freundin nach Salzburg weiter, wo sie einen Verleger zu überzeugen hoffte, ihren Afrikabericht in Druck zu nehmen. Als sei Frieda von Bülow die Personifizierung von Rilkes Allergie gewesen, verflüchtigte sich diese noch am selben Nachmittag. Ihm wurde leichter, lässiger zumute.

Er hoffte, der Austausch mit Lou würde sich entspannter gestalten, je unangestrengter er selbst wurde, doch seit die Freundin fort war, kam Lou ihm zunehmend ruheloser vor. Sie schien nicht recht zu wissen, was sie mit dem sonderbaren jungen Mann anfangen sollte.

Die Sammelhandschrift, die er ihr überreichte, bestand aus einer Mappe mit über hundert losen Blättern. Lou zögerte, sie aufzuschlagen.

»Was muss es für eine Arbeit gewesen sein, all diese Gedichte abermals abzuschreiben!«

»Und nicht nur einmal«, erwiderte er gutgelaunt. »Ich machte hin und wieder Fehler und musste von neuem beginnen. Manchmal war es auch ein Tintenklecks.«

Sie hob den Deckel. »Vom Rande des Tages –« Ihr Blick flog über die Zeilen. »Ihr erster Brief an mich.«

»Wie aufgeregt war ich beim Verfassen, beim Frankieren und in dem heiligen Moment, als ich den Brief dem Postboten übergab.«

Sie blätterte um und las den Anfang des zweiten Blattes. »Die Rose hier, die dunkle …«

»Wie denn: Wollen Sie mir Vom Rande des Tages nicht vorlesen?«, fragte er überrascht.

»Ich kenne es doch.«

»Ich hätte es aber gern aus Ihrem Mund gehört.« Er lehnte sich behaglich im Sessel zurück. »Machen Sie mir die Freude.«

Kopfschüttelnd, die Mappe auf dem Schoß, saß sie da. »Wenn ich Ihnen jedes Ihrer Gedichte vorlesen soll, sitzen wir im November noch hier.«

Er lachte herzlich.

»Das kann ich nicht, Rilke. Es käme mir wie eine Beweihräucherung vor.«

»Wessen Beweihräucherung?«

»So wie Sie mich beschrieben … nein, verherrlicht haben, das soll ich nun auch noch aussprechen?«

»Nicht verherrlichen, erhöhen wollte ich Sie. Soll ich es Ihnen vorlesen?« Er beugte sich zu ihr.

»Bitte nicht.« Sie zog die Mappe zurück.

Er schwieg in momentaner Kränkung.

»Verzeihen Sie, Rilke.«

Er verschränkte die Arme. »In dem Fall weiß ich wirklich nicht, weshalb wir uns den Gedichten überhaupt widmen sollten. Nun, so werden eben meine Leser und Leserinnen das Werk beurteilen müssen.«

»Leserinnen …?«

»Ich gedenke, sie zu veröffentlichen.«

»Rilke!« Lou sprang auf. Die Mappe rutschte, die Blätter segelten zu Boden.

»Was haben Sie?«

»Sie dürfen das auf keinen Fall in Druck geben.«

»Wieso nicht?«

»Sie haben es selbst gesagt: Diese Gedichte sind nicht an eine imaginäre Geliebte gerichtet, sondern an mich! Es sind keine poetischen Blumen eines sehnsuchtsvollen Geistes. In jedem einzelnen geht es um mich.«

»Nicht ein einziges Mal nenne ich Ihren Namen.«

»Wissen Sie denn nicht, wie klein die literarische Welt Münchens ist? Jedermann würde sofort mutmaßen, dass das, was Sie in Ihren Zeilen so raffiniert bedichten, eine wahre Entsprechung hat.«

»Raffiniert? Zum zweiten Mal verwenden Sie dieses Wort in Bezug auf mein Werk.«

»Ich meinte es in dem Sinn …«

Er unterbrach sie. »Ist es Ihnen unmöglich, die Lauterkeit meiner Verehrung zu akzeptieren, die heilige Verzückung? In keinem meiner Worte steckt ein lüsterner Hintergedanke!«

»Kein Hintergedanke? – Können Sie es aussprechen, ohne rot zu werden?«

»Hundertmal ja!«

Um Ruhe bemüht, strich Lou ihr Sommerkleid glatt. »Rilke, Sie haben mich um diese Begegnung gebeten, damit wir Ihr Werk zusammen überarbeiten.«

»Es gibt daran nichts zu überarbeiten.« Auch er stand auf. »So wie es da steht, ist es gültig. Sie haben mich eingeladen, um Ihnen während der Sommerfrische Gesellschaft zu leisten.«

»Aber doch erst auf Ihre Bitte hin!«

»Sie wollen mich also nicht hier haben?« Er starrte sie an.

»Der Aufenthalt schien bisher die reine Qual für Sie zu bedeuten.«

»Die Kälte, die Feuchtigkeit, mag sein. Doch seit Frieda von Bülow fort ist, hat sich das geändert.«

»Sind Sie etwa nur nach Wolfratshausen gekommen, weil Sie Gelegenheit suchten, mit mir …?«

»Nein! Nein! Nein!«, fiel er ihr ins Wort und fasste sie bei den Schultern. »Zwischen uns gibt es kein Schwarz oder Weiß. Indem Sie mich inspirieren, sind Sie Muse und zugleich Objekt meiner Liebe. Indem wir nebeneinander ländliche Tage verbringen, überschneiden sich unsere beiden Auren, kräuseln sich wie die Wellen im Wasser. Obwohl unsere Körper getrennt sind, reagieren sie aufeinander in Abstoßung und Anziehung. Sie fühlen es, Sie ahnen es, aber Sie wehren sich dagegen. Und doch – wir sind allein in einer Hütte, fernab der Zivilisation. Der Tag sinkt, Dunkelheit umfängt uns …«

»Und deshalb glauben Sie, Sie könnten …?«

»Sie nicht? Sie denn nicht, Lou?«

»Rilke –«

»Geliebte –«

Seite an Seite standen sie am Feuer, mitten in der Nacht. Beide trugen Überzieher, darunter waren sie spärlich bekleidet. Lou im halblangen Hemd, schwere Stiefel an den Füßen, Rilke in Unterwäsche, mit Halbschuhen. Für das Ritual, das sie noch im Bett beschlossen hatten, brauchten sie sich nicht anzukleiden.

»Trotzdem –«, hatte sie in die Dunkelheit geseufzt.

»Ja?«

»Trotz dem, was passiert ist … gerade weil es passiert ist, dürfen diese Gedichte nie an die Öffentlichkeit gelangen.«

Darauf hatte er geschwiegen. »Wie du meinst«, lautete schließlich seine Antwort.

Sie hatte sich über ihm aufgerichtet, ihr Haar fiel auf seine Brust. »Leider kannst du nicht beides haben, werter Freund: meine Liebe und den Ruhm für deine Gedichte. Außerdem …«

»Ja?«

Lou ließ sich auf den Rücken sinken. »Ich bin überzeugt, dass sich in dir Tieferes vorbereitet, um an die Oberfläche zu drängen.«

»Was willst du damit sagen?«

Sie schwieg.

Rilke zog die Kerze näher und schaute ihr ins Gesicht. »Heißt das …? Findest du sie nicht gut?«

Sie schwieg einen entscheidenden Augenblick zu lang.

»Du findest sie nicht gut!«, rief er in die Nacht. »Sie sind banal, ja? Denkst du das?«

Lou stützte sich auf die Ellbogen. »Du hast eine besondere Stimme in dir, eine Begabung, Worte in ihrer Bedeutung zu weiten, wie ich das noch bei niemandem erlebt habe. Doch gerade weil dir das Jonglieren mit Worten so leichtfällt, wirfst du sie einfach in die Luft und siehst lachend zu, wie sie herniederregnen und voilà, schon ist ein neues Gedicht entstanden.«

»Du hast unrecht.«

»Ich weiß.«

Er zog sie in seine Arme. »Du hast recht.«

»Ich weiß.«

»Ich will nichts anderes, als den Geschöpfen in meinem Inneren Namen geben und mit ihnen das Leben so fassen, wie ich es empfinde. Das allein füllt meine Tage: Silben und Buchstaben Sinn zu geben. Zu dieser größten Leidenschaft kommt noch meine Leidenschaft für die Liebe.«

Sie schmunzelte. »Sprichst du mir jetzt wieder von Ebbe und Flut?«

»Auch die Liebe ist meist nur eine Vorstellung. Doch manchmal –« Er küsste sie. »Manchmal ist die Wirklichkeit doch schöner.«

Sie liebten einander, wirklich und ernst, hingebungsvoll und leise, sie ruhten aus. Danach stand Rilke auf.

»Was tust du?«

»Ich will hinaus.«

»Ach ja, das Häuschen für die Notdurft …« Sie seufzte. »Warum ist es nur so weit weg?«

»Nicht dafür will ich ins Freie. Steh auf, hilf mir.«

»Wobei? Mich friert.«

»Wir machen es uns warm.«

Hinter dem Haus zündete er ein Feuer an. Bald schickten Birken- und Tannenscheite ihre Flammen in den schwarzen Himmel.

»Wir müssen das nicht tun«, sagte Lou, Rilkes Sammelmappe in den Händen.

»Alles oder nichts.«

»Aber sie gefallen mir.«

»Sie mögen dir gefallen, doch was zählt, ist deine Meinung als Künstlerin. Die hast du mir offenbart.«

»Alle hundert Gedichte, Rilke – die viele Arbeit …«

»Und wenn es tausend wären, das ist einerlei. Beginne nun«, forderte er sie auf.

Lou übergab das erste Blatt den Flammen. Der Feuerstrom hob das Papier empor, bevor es in Sekunden verkohlte. Eine Seite nach der anderen folgte. Auf jedes Gedicht warf Lou noch einen letzten Blick.

»Leises Schluchzen –«, las sie. »Bäume des Lebens –« Bei einem Blatt hielt sie länger inne: »Rose, du thronende: Denen im Altertum warst du ein Kelch mit einfachem Rand … Was hast du nur immer mit den Rosen?«, fragte sie, während die Seite in Flammen aufging.

Nachdem sie die Mappe halb geleert und auch Rilke das eine oder andere Gedicht verbrannt hatte, hielt Lou, gerade als sie ihm ein Blatt reichen wollte, inne.

»Das nicht.«

»Alles oder nichts. Hat Hannibal etwa ein Schiff im Hafen von Karthago verschont? Nein, er hat sie alle verbrannt.« Er streckte die Hand aus.

»Dieses ist so wunderbar. Du solltest es veröffentlichen, in einem anderen Zyklus.«

Überrascht über ihre Worte las er noch einmal.

»Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn, wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören und ohne Füße kann ich zu dir gehn …«

Er gab ihr das Blatt zurück. »Ja«, sagte er. »Es ist gut.«

Das Birkenholz knackte, die Funken fraßen sich hinauf in die Nacht.

3

Drei Jahre später, Russland, Mai 1900

Tolstojs Großvater, Fürst Nikolaj Wolkonski, hatte das Landgut Jasnaja Poljana im 18. Jahrhundert gekauft. Es lag siebzehn Werst von der südrussischen Stadt Tula entfernt. Eine Birkenallee führte zum Hauptgebäude, durch die sich die drei Wanderer zu einem Gang durch die Felder aufmachten. Den wahren Tolstoj könne man nur auf dem Land erleben, hatte Lou Rilke angekündigt, nicht in Stadt und Zimmer. Bei der Ankunft hatte der Hausherr seine Gäste im selbstgeflickten Kittel, von einer Handwerksarbeit aufblickend begrüßt. Nach der kargen Mahlzeit aus Grütze und Kohlsuppe forderte Tolstoj die beiden zu einem Spaziergang auf.

Sie hatten die äußere Einfriedung des Guts noch nicht erreicht, als der alte den jungen Dichter fragte: »Womit befassen Sie sich?«

Rilkes Antwort kam leise, eher schüchtern. »Mit Lyrik.«

Darauf ließ Tolstoj eine temperamentvolle Entwürdigung jeglicher Lyrik auf den anderen niederprasseln. Ehe Rilke seine Sache verteidigen konnte, wurde Tolstojs Aufmerksamkeit auf einen Pilger gelenkt, von denen es in Jasnaja Poljana viele gab. Der alte Mann trat an Tolstoj heran und ehrte dessen Leben und Werk mit zahlreichen Verbeugungen und Worten, die er so schnell herunterspulte, dass Rilkes Russisch nicht ausreichte, sie zu verstehen.

Tolstojs Anhänger kamen oft von weit her nach Jasnaja Poljana. Der Dichter begann, angeregt mit dem Alten zu sprechen; für den Moment schienen die Gäste aus Deutschland vergessen zu sein. Lou und Rilke folgten den beiden, behielten aber einen Respektsabstand. Rilke konnte seine Augen nicht von der Szene abwenden: Jede Bewegung, jede Kopfwendung, jedes Innehalten sagten ihm: Das war Tolstoj!

Da es im Augenblick nichts weiter zu besprechen gab, kehrte Lou zu einem Thema zurück, mit dem sie ihren Freund bereits auf der Herfahrt aufgebracht hatte.

»Lass es mich dir mit einem Bild veranschaulichen«, begann sie. »Nehmen wir mal diesen alten Russen und die Mauer neben uns. Stell dir vor, nach langer Reise verlassen den Alten kurz vor dem Ziel die Kräfte. Hinfällig muss er sich anlehnen, stöhnt unter der brennenden Sonne, sinkt am Fuß der Mauer zu Boden und stirbt.«

»Er stirbt?«, fragte Rilke überrascht. »Das ist … enttäuschend.«

»Was ist es noch?«

»Tragisch.«

»Was noch?«

»Es ist …« Rilke warf ihr einen erstaunten Blick zu. »Es ist Kitsch«, antwortete er lächelnd. »Ein alter Mann, der sich in der Gluthitze an einer Mauer entlangschleppt und tot zusammenbricht, ist reiner Kitsch.«

Vielsagend breitete Lou die Hände aus.

»Diese Antwort wolltest du von mir hören?« Rilke blieb stehen. »Du hast sie aus mir hervorgelockt. Warum?«

»Weil es sich mit deinem Gedicht ähnlich verhält.«

»Mit welchem?«

»Das von der Rose. Warum ständig die vielen Rosen? Ich meine die Stelle mit der losen Rose.«

»Dir gefällt liebe kleine lose Rose nicht?«

»Liebe kleine lose Rose … das gleicht dem Mann, der an der Mauer stirbt.«

»Du behauptest also, ich habe Kitsch geschrieben?«

Lächelnd hob sie die Schultern. »Wie gut das Ganze auch sein mag, die liebe kleine lose Rose ist leider …« Sie hakte sich bei ihm unter. »Selbst für den Dichter des Unsagbaren ist so ein Satz unsagbar.«

Rilke bückte sich und pflückte am Wegesrand eine Kornblume, die er Lou mit einer Verbeugung überreichte. »Dann werde ich diese Zeile ändern.«

Sie schnupperte an der Blume, die nicht den geringsten Geruch verströmte. »Ich danke dir.« Untergehakt folgten sie Lew Tolstoj und seinem Bewunderer.

Bald darauf entfernte sich der Pilger mit dem gebethaft wiederholten Satz: »Ach, dass ich dich noch einmal gesehen!«

Die Besucher holten Tolstoj ein. Die frühsommerliche Wiese quoll über von Blumen, wie man sie außer auf russischer Erde selten so hochgewachsen und tiefgefärbt traf. Selbst innerhalb des Waldschattens deckten zahllose Vergissmeinnicht den moorigen Boden. Zu Lous und Rilkes Verwunderung bückte Tolstoj sich plötzlich und riss mit hohler Hand, wie man nach Schmetterlingen haschte, ein Büschel Vergissmeinnicht ab, hielt es an sein Gesicht und biss Blütenblätter ab.

»Sind Vergissmeinnicht nicht giftig?«, fragte Rilke.

»Versuchen Sie es selbst.«

Rilke wich zurück. »Lew Nikolajewitsch, Sie sind die Naturkost dieser Gegend gewohnt. Mein Magen, fürchte ich, wird die ungewohnte Speise zurückweisen.«

»Giftig sind sie in der Tat.« Tolstoj betrachtete das Sträußchen. »Aber jedes Gift hat auch sein Gutes, in diesem Fall eine entzündungshemmende Wirkung. Nur Mut, probieren Sie.«

Zaghaft führte Rilke ein einziges Blütenblatt an die Lippen und biss eine derartige Winzigkeit ab, dass der Dichter lachend das Blümchen als Ganzes in Rilkes Mund schob.

Mit spitzen Lippen kaute er, würgte, wagte aber nicht, das von diesem Titan Gereichte auszuspucken. »Danke, Lew Nikolajewitsch«, war alles, was er hervorbrachte.

Aus der Ferne tönte, nur noch verschwommen hörbar, der Ruf des Pilgers: »Dass ich dich noch einmal gesehen!«

Viele hundert Werst nordöstlich von Tolstojs Gut, nachdem sie mit dem Dampfer die Wolga stromaufwärts gefahren waren, ließen sie sich vorübergehend in Jaroslawl in einer Isba nieder.

Die Isba war die traditionelle russische Hütte, zu deren Konstruktion ein quadratischer Rahmen aus Baumstämmen ohne Nägel auf den nackten Grund gelegt wurde. Darauf entstand das Blockhaus, dessen Zentrum der Ofen darstellte, Kochstelle und zugleich Schlafplatz im Winter, auch der Ort, wo sich der Domowoy, der Hausgeist, versteckte. Ihre Isba war noch neu, das ungeschälte Birkengebälk duftete nach Harz. Es gab im Haus nichts als eine umlaufende Bank, einen Samowar und auf dem Boden einen von der Bäuerin frisch gefüllten Strohsack. Da der Familienstand der Reisenden unklar war, wies die Bäuerin auf eine zweite Strohschütte im Stall daneben. »Falls die in der Stube nicht breit genug ist«, sagte sie.

In aller Morgenfrühe saßen sie auf der Schwelle, den dampfenden Samowar vor sich, und sahen den Hühnern zu, die so neugierig zu Besuch antrippelten, als kämen sie, um ihre Eier persönlich abzuliefern.

»Die Isba, das heißt Russland«, sagte Rilke.

»Es verheißt dir Russland«, lächelte sie. »Dein persönliches Russland.«

»Der geschnitzte Giebel, die ungebrochenen Bauernfarben, die es den Sommern und den Wintern überlassen, ob sie ins Dunkle oder Helle verwittern – alles hier ist! Ein Volk lebt hier, dessen Geschichte Drangsal und Elend erzählt, dessen Natur jedoch Ergebung und Zuversicht bewunderungswürdig zu verweben versteht.«

Sie legte den Arm um ihn. »Einmal Gast sein, wenn auch nur für ein Atemholen: Es ist richtig für uns.«

»Genau so habe ich es ersehnt. Und so brauche ich es, um das Meine zu leisten.«

Am Abend half Rilke ihr aus dem sommerlichen Kleid. Sie lachten, als sich seine Weste und ihr Unterhemd verhakten, und begannen, einander zu küssen.

»Lösch mir die Augen aus, ich kann dich sehen«, flüsterte er.

Lou gefiel es nicht, dass er während der Liebe sprach, doch ihm war es Anliegen und Ermutigung.

»Brich mir die Arme ab, ich fasse dich mit meinem Herzen.«

Sie liebte das Gedicht, das sie vor dem Wolfratshausener Autodafé bewahrt hatte, doch in diesen Minuten war sie froh, dass es so kurz war.

Am nächsten Tag saßen sie an einem toten, moorigen Wolga-Arm und beobachteten die Bauern, die außerhalb der Jagdsaison auf so winzige Vögel schossen, dass sie als Mahlzeit kaum taugten.

»Mord als Zeitvertreib«, murmelte Rilke und klatschte in die Hände, damit die Vögelchen davonfliegen sollten, was sie allerdings nur noch gnadenloser vor die Flinten der Jäger trieb.

Sie machten Mittagsrast in der einzigen Wirtschaft, die es im Umkreis gab. Rilke genoss die bäuerliche Kost. »Es ist Potage au chou à la Russe«, schwärmte er über die fantasielose Kohlsuppe. »Hätten Sie ein Restaurant in Paris, Agafja, müsste das berühmte L'Angleterre dichtmachen.«

Die Bäuerin hatte keine Ahnung, wovon er sprach, tat ihm aber weiter von der Krautsuppe auf.

»Vermisst du Berlin?«, fragte Lou.

»Babylon? Im Gegenteil. Mir graut vor dem Tag, an dem wir dorthin zurückkehren müssen.«

Nachmittags waren es die Schnitter, die seine Aufmerksamkeit erregten. Die erste Grasmahd des Jahres wurde von den Wiesen geholt. In langen Reihen ließen die Männer mit nackten Oberkörpern die Sensen durch die hohen Halme gleiten. Den Rhythmus gab ein Lied vor, das eine Magd auf dem angrenzenden Hügel sang, während sie die stumpf gewordenen Sensen dengelte.