9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

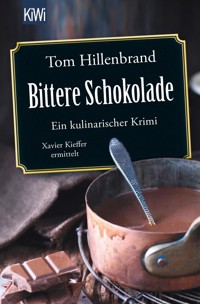

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Xavier-Kieffer-Krimis

- Sprache: Deutsch

»Ein kulinarischer Krimi-Genuss« Bunte Eigentlich wollte der Luxemburger Koch Xavier Kieffer seine Jugendliebe Ketti Faber niemals wiedersehen – an ihre gemeinsame Zeit in Paris erinnert er sich nicht allzu gerne zurück. Doch als die Patisseurin ihn einlädt, ihre neue Schokoladenmanufaktur in der Nähe von Brüssel zu besichtigen, kann er nicht widerstehen. Kurz darauf wird Ketti brutal ermordet. Hat ihr Tod etwas mit jener mysteriösen Plantage in Westafrika zu tun, von der die Manufaktur ihren besonderen, fair angebauten Kakao bezog? Und was hat es mit dem Luxemburger Botschafter der Republik Kongo auf sich, der in etwa zur selben Zeit verstarb wie Ketti Faber? Kieffer beginnt zu ermitteln und kommt einem Verbrechen von ungeheuren Ausmaßen auf die Spur. Und er lernt, dass Schokolade eine sehr bittere Angelegenheit sein kann. »Hillenbrand ist ein eleganter Stilist, der es versteht, komplexe Geschichten leichthändig zu entwickeln.« Hamburger Abendblatt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 539

Veröffentlichungsjahr: 2018

Sammlungen

Ähnliche

Tom Hillenbrand

Bittere Schokolade

Ein kulinarischer KrimiXavier Kieffer ermittelt

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Tom Hillenbrand

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Tom Hillenbrand

Tom Hillenbrand, geboren 1972, studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Redakteur bei SPIEGEL ONLINE, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Seine Bücher stehen regelmäßig auf den Bestseller- und Bestenlisten und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Tom Hillenbrand wurde für seine Romane vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Glauser-Preis für den besten Kriminalroman des Jahres und dem Krimipreis von Radio Bremen. Er lebt als freier Autor in München.

www.tomhillenbrand.de

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Eigentlich wollte der Luxemburger Koch Xavier Kieffer seine Jugendliebe Ketti Faber niemals wiedersehen – an ihre gemeinsame Zeit in Paris erinnert er sich nicht allzu gerne zurück. Doch als die Patisseurin ihn einlädt, ihre neue Schokoladenmanufaktur in der Nähe von Brüssel zu besichtigen, kann er nicht widerstehen.

Kurz darauf wird Ketti brutal ermordet. Hat ihr Tod etwas mit jener mysteriösen Plantage in Westafrika zu tun, von der die Manufaktur ihren besonderen, fair angebauten Kakao bezog? Und was hat es mit dem Luxemburger Botschafter der Republik Kongo auf sich, der in etwa zur selben Zeit verstarb wie Ketti Faber? Kieffer beginnt zu ermitteln und kommt einem Verbrechen von ungeheurem Ausmaß auf die Spur. Und er lernt, dass Schokolade eine sehr bittere Angelegenheit sein kann.

»Hillenbrand ist ein eleganter Stilist, der es versteht, komplexe Geschichten leichthändig zu entwickeln.«

Hamburger Abendblatt

»Wenn die Stadt einen [Stadtschreiber] hätte, dann hieße er vielleicht Tom Hillenbrand, denn ein Koch mit detektivischer Spürnase passt gut zum Lebensgefühl Luxemburgs.«

Tagesspiegel

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © plainpicture/Cultura/Danielle Wood

ISBN978-3-462-31664-3

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

Glossar: Küchenlatein

Leseprobe »Verhängnisvoller Champagner«

1

Capitaine Schiltz entfuhr ein lang gezogener Seufzer. Weder Lieutenant Krier noch Caporal Premier Classe Ferretti bekamen etwas davon mit, der dröhnende Motor der Limousine übertönte den Jammerlaut ihres Vorgesetzten. Bei dem Auto handelte es sich um einen Daimler DS420, ein ebenso teures wie seltenes britisches Fabrikat. Der Wagen stammte aus den Siebzigern, die Sitze waren ziemlich durchgesessen. Nun ziepte Schiltz’ Rücken, genauer gesagt hatte er auf der ganzen Fahrt von Luxemburg bis Brüssel geschmerzt. Lieber wäre der Capitaine in einem stinknormalen Mercedes oder BMW gereist. Aber es gab nun einmal Anlässe, zu denen etwas Besonderes hermusste, etwas Ausgefallenes. Das war der DS420 zweifelsohne. Die britische Queen besaß einen, und auch der Großherzog hatte das Modell zu Schiltz’ Leidwesen im Fuhrpark.

Er schaute auf seinen Spickzettel. An diesem Morgen war der Botschafter der Republik des Befreiten Kongo dran. Ihm war vage bewusst, dass es mehrere Kongos gab, vermutlich drei. Er hätte allerdings nicht sagen können, wodurch sie sich unterschieden oder wie ihre Flaggen aussahen. Es machte nichts. Alles, was Schiltz wissen musste, war der Name ihres Fahrgasts: Antoine-Desiré Ibaka.

Die Weißen Mäuse, so nannten sie die vorausfahrende Eskorte aus drei Motorrädern, bremsten ab. Durch die Scheibe des Fonds konnte er eine Treppe erkennen, die hinauf zum Eingang der Residenz führte. Dort stand ein Butler und wartete. Der Innentasche seiner Paradeuniform entnahm Schiltz einen Kuli und strich Ibakas Namen durch. Erneut seufzte Schiltz. Der Offizier verabscheute dieses ganze repräsentative Brimborium. Obendrein war er hungrig. Vor seinem geistigen Auge tauchte die erfreuliche Vision eines Stücks Kéistaart auf. Daneben stand eine große Tasse heiße Schokolade.

»Ech kéint een ëmbréngen fir e Schockelaskaffi«, murmelte er.

Auf dem Beifahrersitz drehte sich Lieutenant Krier um und blickte ihn fragend an. Schiltz schüttelte den Kopf und deutete auf die Residenz. Krier nickte und stieg aus. Schiltz tat es ihm nach. Sie stiegen die Treppe empor, der Lieutenant meldete sie an. Als Nächstes würden sie hineingehen und Monsieur Ibaka erklären, dass seine Königliche Hoheit, der Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Prinz von Bourbon-Parma, Graf von Sayn, Königstein, Katzenelnbogen und so weiter geehrt wäre, wenn Exzellenz ihm die Ehre erwiese. Ibaka würde sich erfreut zeigen und das Angebot auf der Stelle annehmen.

Natürlich würde er das. Schließlich wartete der Kerl seit Wochen auf den großen Augenblick und war über ihr Kommen vorab informiert worden. Endlich würde er seinen Antrittsbesuch absolvieren und damit offiziell in sein Amt eingeführt. Dass er so lange hatte warten müssen, lag unter anderem daran, dass sich seine Residenz nicht in Luxemburg befand, sondern in Brüssel. Zudem war Ibaka nur der Botschafter von Irgendwas-Kongo. Schiltz und seine Männer hatten dieser Tage bereits dickere Fische eskortiert – den neuen spanischen Gesandten, ferner die Polens und Thailands. Ihm fiel auf, dass er ihre Namen schon vergessen hatte.

Kurz darauf saßen sie wieder in den erstaunlich unbequemen Sitzen des Daimler und tuckerten die Autobahn entlang. Antoine-Desiré Ibaka entpuppte sich als ebenso redselige wie neugierige Person. Der dicke kleine Mann stellte dem Capitaine in einer Tour Fragen in stark akzentuiertem, schwer verständlichem Französisch. Schiltz beantwortete sie alle geduldig.

Als sie gut zwei Stunden später Luxemburg erreichten, quasselte Ibaka immer noch. Schiltz war am Ende seiner Kräfte. Gerade zeigte der Kongolese auf ein Gebäude, das sich auf der anderen Seite des Petrusstals erhob.

»Das da mit dem Türmchen. Was ist das?«

»Die Sparkasse, Exzellenz.«

»Ach, hübsch, sehr hübsch.«

Noch irritierender als die vielen belanglosen Fragen war, dass der Botschafter in spe während der Fahrt erklärt hatte, eine Stärkung zu brauchen, um anschließend einen Schokoriegel zu vertilgen – Vollmilch-Nusskrokant. Schiltz wusste das deshalb so genau, weil Ibaka ihm ebenfalls einen angeboten hatte.

Schiltz hatte natürlich dankend abgelehnt. Die Einführung eines neuen Botschafters war schließlich eine ernsthafte Angelegenheit. Der Hof bemühte sich stets um einen würdevollen Rahmen – eine hochherrschaftliche Karosse, eine zweite Limousine für die Entourage des Botschafters, Offiziere in Paradeuniformen und natürlich die Weißen Mäuse. Aber manche Leute hatten eben einfach keine Manieren.

Der Botschafter leckte sich die Lippen, knüllte das Papier des Riegels zusammen und stopfte es in einen der Aschenbecher. Er musterte Schiltz.

»Und Sie wollen wirklich keinen?«

Schiltz schüttelte den Kopf. »Vielen Dank, sehr freundlich, Exzellenz.«

Das rundliche Gesicht des Botschafters verriet Enttäuschung. Einen Moment stierte er vor sich hin, dann hellten sich seine Züge plötzlich auf.

»Sie sind im Dienst, natürlich! Sie dürfen gar nicht. Entschuldigen Sie bitte, das hatte ich gar nicht bedacht. Ich gebe Ihnen später welche. Das ist die beste Schokolade, die es gibt. Von unseren Kakaoplantagen im Süden.«

Schiltz bemühte sich, eine interessierte Miene aufzusetzen.

»Die Republik … das Heimatland Eurer Exzellenz ist also berühmt für seinen Kakao?«

Ibaka lachte. »Noch nicht. Aber wir werden es bald sein.«

Er tippte auf die Schachtel, die auf seinen Knien ruhte. »Ich habe dem Fürsten auch welche mitgebracht«, erklärte der Botschafter.

»Ich bin sicher, seine Königliche Hoheit wird erfreut über euer Geschenk sein.«

Sie fuhren die Rue Notre-Dame entlang. Am Parlament bogen sie links ab. Sie waren fast da, und Schiltz dankte dem Herrn dafür. Caporal Ferretti lenkte den Wagen langsam den Marché aux Herbes entlang, zum großherzoglichen Stadtpalais. Der Soldat im Wachhäuschen salutierte, als er ihr Fahrzeug sah. Sie rollten in den Innenhof, wo Schiltz dem Hofmarschall melden würde, was dieser bereits wusste – nämlich dass der Botschafter der Republik Irgendwas-Kongo eingetroffen sei.

Schiltz stieg aus und tat, was zu tun war. Lieutenant Krier öffnete dem Botschafter derweil die Tür. Die kleine Ehrengarde im Hof des Palais ging in Habachtstellung. Als Ibaka an Schiltz vorbeilief, nahm der Capitaine ebenfalls Haltung an und salutierte. Dann machte er, dass er wieder in den Wagen kam. Als er Platz genommen hatte, sagte Krier: »Der Botschafter …«

»Ja, ich weiß. Ein echter Vollpfosten«, entgegnete Schiltz.

»Nein, das meine ich nicht. Schauen Sie, was er mir gegeben hat, als ich ihm die Tür aufgehalten habe.«

Schiltz schnaubte. »Doch wohl kein Trinkgeld?«

»Fast.«

Der Lieutenant hielt ihm drei Schokoladenriegel hin. Sie waren in mattes blau-rotes Papier gehüllt und sahen recht edel aus – nicht wie das Produkt einer afrikanischen Bananenrepublik, eher wie das einer belgischen Konfiserie. Schiltz ließ sich die Riegel aushändigen.

»Ferretti?«

»Jawohl, Capitaine?«

»Der Kongo kommt frühestens in einer halben Stunde wieder raus. Wir drehen eine Runde.«

»Verstanden, Capitaine.«

Der Wagen setzte sich in Bewegung. Schiltz konnte erkennen, dass ihn seine beiden Untergebenen durch den Rückspiegel musterten. Er wusste, was sie wollten: sich diese Schokoriegel reinstopfen, jetzt gleich, während des Dienstes. Seine Mundwinkel wanderten nach unten. Soldaten waren ein fürchterlich verfressenes Pack. Schiltz inspizierte die Etiketten. Vollmilch-Mandelkaramell. Dunkler Fondant mit Pistazien. Nougat-Orange.

»Caporal?«

»Jawohl, Capitaine?«

»Da vorn«, er zeigte auf eine Einfahrt, »halten wir kurz.«

Ferretti lächelte. »Alles, was Sie sagen, Capitaine.«

Sie hielten an. Als höchstem Rang gebührte Schiltz die erste Wahl. Er nahm den Mandelkaramell und reichte die anderen beiden Riegel an seine Untergebenen weiter.

»Und, Männer … Wer seine Ausgehuniform zusaut, kriegt richtig Ärger.«

Ferretti und Krier nickten eifrig. Dann aßen sie. Andächtiges Schweigen erfüllte den Wagen. Der Duft von Kakao waberte durch den Innenraum. Schiltz betrachtete den Schokoriegel. Sein Rücken ziepte und müde war er auch. Außerdem hatte er noch zwei Fuhren vor sich. Mit ein bisschen Schokolade wäre all das leichter zu ertragen. Schiltz riss die Verpackung auf und biss ab.

»Die ist nicht übel, Chef«, bemerkte Krier kauend.

Der Lieutenant hatte recht. Man konnte von dem Botschafter halten, was man wollte – seine Schokolade war ziemlich gut. Angenehm knirschte der Mandelkaramell zwischen Schiltz’ Zähnen, der Vollmilch-Fondant zerging ihm auf der Zunge. Er biss gleich noch mal ab.

Ein krachendes Geräusch ließ ihn hochfahren. »Aua, verdammt!«

»Alles klar, Chef?«

Schiltz hielt sich die Backe. »Ich habe auf irgendwas draufgebissen. Nussschale oder …«

»Steinchen vielleicht«, sagte Krier.

»Afrikanisches Qualitätsprodukt«, fügte Ferretti hinzu.

»Ja, ja, hört bloß auf. Pause zu Ende. Weiter geht’s.«

Der Caporal ließ den Wagen an. Kurz darauf waren sie wieder auf der Straße. Zaghaft fuhr Schiltz mit der Zunge über seinen Backenzahn. Er fühlte sich nicht gut an. Schiltz versuchte, das Objekt zu lokalisieren, auf das er gebissen hatte. Aber anscheinend war es bereits im Magen gelandet.

Es hatte den überkronten Zahn erwischt. Er würde nicht umhinkommen, einen Zahnarzt aufzusuchen. Wütend kurbelte er das Fenster herunter und warf den angebissenen Schokoriegel in hohem Bogen hinaus. Dann kramte er seine Liste hervor. Der nächste Botschafter stammte aus Jordanien. Man musste hoffen, dass er keine gezuckerten Nüsse im Angebot hatte. So oder so konnte der Tag kaum schlimmer werden.

Das an der Vorderkonsole hängende Funkgerät fiepte. Krier griff danach. »Lieutenant Krier. Was? Ja, natürlich.«

Er reichte Schiltz das Gerät. »Für Sie, Capitaine. Major Schmit.«

Schmit war für die Sicherheit im Großherzoglichen Palais zuständig. Schiltz nahm das Funkgerät entgegen und hörte zu. Seine Miene verfinsterte sich.

»Ferretti, neues Ziel.«

»Zurück zum Palais, Capitaine?«

»Nach Findel.«

»Flughafen?«

»Police Grand-Ducale.«

Krier schaute ihn besorgt an. Schiltz fiel auf, dass der Lieutenant noch immer den halb gegessenen Pistazienriegel in der Hand hielt.

»Was ist los, Capitaine?«

»Botschafter Ibaka ist tot.«

»Aber wie …?«

»Weiß man noch nicht. Aber ich würde vorschlagen, dass keiner mehr was von dieser Schokolade isst.«

Schiltz konnte sehen, wie Krier bleich wurde. Während sie dem Hauptquartier der Luxemburger Polizei entgegenrasten, hielt der Capitaine sich die Backe. Sein Zahn tat wirklich höllisch weh. Er vermutete, dass dies nicht sein größtes Problem war.

2

Xavier Kieffer stand hinter der Theke des »Deux Eglises« und war dabei, eine Flasche Rivaner zu entkorken. Nicht zum ersten Mal an diesem Abend musste er gähnen. Gestern war es spät geworden. Erst um halb drei hatte er das Restaurant zugesperrt. Hoffentlich konnte er heute früher schließen.

Er goss Rivaner in ein Glas und stellte die Flasche in einen Kübel. Beides schob er dem an der Theke sitzenden Pekka Vatanen hin. Sein Freund und Stammgast murmelte ein Wort des Dankes und trank. Mit einem genüsslichen Schmatzer stellte er das Glas wieder hin.

»Der ist gut«, sagte Vatanen.

»Ist der gleiche wie gestern«, erwiderte Kieffer. Sein finnischer Freund saß fast jeden Abend an diesem Platz und trank ein Fläschchen. Er bestellte stets Rivaner, am liebsten Coteaux de Remich. Vatanens Trinkgewohnheiten waren derart berechenbar, dass Kieffer bei seinem Moselwinzer jedes Jahr sechzig Kisten dieses Weins blind ordern konnte – der schlaksige EU-Beamte trank ihn ganz sicher weg.

»Er ist immer gut«, sagte Vatanen.

Kieffer gähnte erneut.

»Müde?«

Kieffer nickte. Leise fügte er an: »Ech kéint krepéieren fir e Kaffi.«

»Wie bitte?«

»Ich brauche Kaffee, Pekka.«

»Sollte in einem Restaurant kein Problem sein, oder? Aber mir scheint, was du eigentlich brauchst, ist eine Mütze Schlaf.«

»Vermutlich.«

Der Koch wollte gerade die Espressomaschine anwerfen, als der Aufzug bimmelte. Das »Deux Eglises«, dessen Koch und Besitzer Kieffer war, lag in Clausen, einem der Luxemburger Unterstadtviertel. In der ville basse war alles etwas eng und gedrängt. Das traf nicht nur auf die Gässchen zu, sondern auch auf das Innere der meisten Häuser. Das alte Garnisonsgebäude auf der Rue Wilhelm, in dem das »Deux Eglises« untergebracht war, bot im Erdgeschoss gerade genug Platz für eine Theke und vierzig Plätze. Die Küche befand sich deshalb im ersten Stock. Theoretisch hätte man die Speisen auch über eine schmale steinerne Treppe nach unten transportieren können. Aber das war erstens anstrengend und zweitens hatten sich dabei in der Vergangenheit unerfreuliche Unfälle ereignet. Kieffer konnte sich noch gut an jenen Tag erinnern, an dem er beschlossen hatte, den Aufzug installieren zu lassen. Eine Aushilfskellnerin war auf dem Weg hinunter in den Schankraum gestolpert. Dem Mädchen war nichts passiert, aber sein vollbeladenes Tablett hatte sich in ein Geschoss verwandelt, genauer gesagt in eine Salve von Geschossen. Zwei Portionen Seezungenröllchen nach Grand-Duc-Art, ein Suppenteller mit Bouneschlupp sowie eine Kasserolle Huesenziwwi waren durch den Schankraum katapultiert worden. Kieffer erinnerte sich noch genau an die einzelnen Gerichte. Schließlich hatte er nichtsahnend am Fuß der Treppe gestanden, als ihm der Bohnensuppen-Tsunami sowie der Schauer aus Fischbrocken, Pilzen und anderen Dingen entgegenkam. Wie die tapsige Kellnerin hieß, war ihm hingegen längst entfallen.

Nun kam alles per Aufzug. Er ging hinüber, öffnete das Türchen und holte zwei Teller Biwwelamoud heraus. Nachdem er sie an einen der Tische gebracht hatte, ging er zurück zur Kaffeemaschine. Kieffer klopfte gerade den Siebträger aus, als das Küchentelefon schellte. Seufzend nahm er ab. Es war seine Souschefin Claudine.

»Kannst du gleich hochkommen, Xavier?«

»Hütte brennt?«

»Hm, wir sind etwas hintendran.«

»Bin gleich da.«

Er schaute auf die Uhr. Es war erst halb acht. Wenn sie da bereits in Verzug waren, würde es später noch heiter werden. Kieffer legte den Siebträger weg. Er wandte sich Vatanen zu, zeigte nach oben und tippte sich gegen die Stirn.

Vatanen lächelte verschmitzt. »Doch kein Kaffee? Tja. No rest for the wicked.«

Kieffer ignorierte diese wenig hilfreiche Bemerkung und stieg die Treppe zur Küche empor. Oben angekommen sah er sofort, dass sie hintendran waren. Seine Postenköche hatten alle diesen stieren Blick, sie arbeiteten ruckartig, hastig. Niemand fluchte. Kieffer verzog das Gesicht. Wenn sie nicht einmal mehr fluchten, war das meist ein schlechtes Zeichen. Er machte sich an die Arbeit.

Als er für einen Kaffee wieder hinunter in den Schankraum ging, war es schon fast elf. Vermutlich wäre es besser gewesen, um diese Zeit keinen Espresso mehr zu trinken. Doch irgendwie spürte Kieffer, dass er so oder so schlafen würde wie ein Stein. Gegen neun war überraschend eine größere Gruppe Chinesen aufgetaucht, inzwischen war es erfreulich ruhig. Die verbliebenen Gäste arbeiteten an ihren Desserttellern, Kieffer selbst hatte sich eine Mummentaart aus der Küche mitgebracht, Luxemburger Apfelkuchen.

Vatanen saß immer noch an der Bar. Jemand musste ihm eine zweite Flasche Rivaner aufgemacht haben. Das zumindest vermutete Kieffer – der trinkfeste Finne hielt sich normalerweise keine drei Stunden lang mit einer Flasche auf.

»Der Kuchen sieht lecker aus«, sagte Vatanen.

Nun, da der Finne den Mund aufmachte, wurde Kieffers Vermutung zur Gewissheit. Vatanen lallte nicht, dafür soff er viel zu routiniert. Aber er versah jedes seiner Worte mit jener konzentrierten Betonung, mit der Betrunkene, die sich ihres Zustands bewusst sind, das Nuscheln zu vermeiden suchen.

»Nix da«, brummte Kieffer. »Das ist meiner.«

»Gibt’s noch mehr davon?«

Der Koch schüttelte den Kopf. »Das letzte Stück. Aber wir haben noch Quetscheflued und Schokoladentorte. Was willst du?«

»Was für eine Frage. Natürlich Schoko.«

»Sahne?«

Vatanen nickte energisch. Dabei hielt er sich mit einer Hand am Tresen fest.

»Ich kann’s mir ja leisten.«

Kieffer nickte. Anders als an dem nicht mehr ganz schlanken Koch blieb an dem Finnen nichts hängen, egal, was dieser in sich hineinstopfte. Über das Telefon orderte er die Schokotorte. Dann setzte er sich mit Kaffee und Apfelkuchen zu Vatanen.

»Irgendwas ist in der Stadt los«, sagte der Finne.

»Ja?«

»Heute Nachmittag war in der Oberstadt alles abgesperrt. Ich stand ewig im Stau.«

»Ist was passiert?«

»Keine Ahnung. Irgendwer sagte, oben am Palais wäre was.«

Vatanen meinte das Großherzogliche Palais, die Stadtresidenz des Luxemburgischen Staatsoberhauptes. Sie befand sich in der Altstadt.

»Am Palais ist immer was los«, erwiderte der Koch kauend.

Vatanen goss sich Wein nach. »Das stimmt. Hoher Besuch, vermutlich. Auf jeden Fall ist es mit dem Auto da oben gerade wieder eine Qual.«

Der Aufzug klingelte. Kieffer erhob sich und kam mit Vatanens Schokoladenkuchen zurück, einer wuchtigen Angelegenheit mit Ganache-Füllung. Über die tiefbraune Torte waren breite Späne aus weißer Schokolade gehobelt worden.

»Guten Appetit, Pekka.«

Der Finne nickte und begann, den Kuchen in sich hineinzuschaufeln. Die Sache ging erstaunlich schnell und war nicht schön anzusehen.

»Ich muss jetzt rauchen«, sagte Kieffer.

Vatanen kratzte die letzten Schokoladenreste vom Teller. »Und ich muss gehen. Habe morgen einen Termin in Straßburg, viel zu früh, natürlich.«

Gemeinsam traten sie vor die Tür. Das »Deux Eglises« befand sich am Fuße des Kirchbergs, hinter dem alten Gemäuer ragte der Hang auf. Unter ihnen lag Clausen, in der Dunkelheit nur eine Ansammlung grauer Dächer und Türmchen. Rechts erhob sich die hell beleuchtete Oberstadt. Kieffer gähnte.

»Schlaf dich mal aus«, sagte Vatanen.

»Morgen früh eher nicht. Ich fahre nach Brüssel.«

»Und da?«

»Ich besuche eine Freundin.«

Pekka Vatanen zog die Augenbrauen hoch. Alles, was mit Frauen und Frauengeschichten zusammenhing, interessierte den Finnen brennend. Er stupste Kieffer am Arm.

»Details, bitte.«

Kieffer entzündete zunächst eine Zigarette, sog Rauch ein.

»Gibt nicht viel zu erzählen. Sie hat einen Laden in Brüssel. Schokolade, Pralinen. Ich kenne sie schon sehr lange, hatte sie aber aus den Augen verloren.«

»Woher?«

»Aus Paris.«

»Du hast es irgendwie mit den Pariserinnen, hm?«

Vatanen spielte auf Kieffers Freundin an, die französische Gastrokritikerin Valérie Gabin. Mit ihr war er seit über fünf Jahren liiert.

»Keine Pariserin. Ketti ist Luxemburgerin. Ich habe sie kennengelernt, als ich im ›La Houle‹ gearbeitet habe.«

Kieffer hatte in einem Pariser Fischrestaurant dieses Namens den Posten des Souschefs bekleidet. Das war eine Ewigkeit her, bald ein Vierteljahrhundert. Er musste damals um die fünfundzwanzig gewesen sein. Das »La Houle« hatte in einer Seitenstraße des Boulevard de Montparnasse gelegen. Schräg gegenüber befand sich seinerzeit ein Bistro mit dem wunderlichen Namen »La Couleur Tombée Du Ciel«. Die Küche war weniger ambitioniert als die des »La Houle«, aber »La Couleur« besaß dennoch einen guten Ruf, vor allem wegen der Nachtische und Kuchen. Viele Gäste aßen in einem der vielen Restaurants rund um die Kreuzung der Boulevards Montparnasse und Raspail, um dann auf einen Nachtisch ins »Couleur« überzusiedeln. Auch Kieffer war häufig dort gewesen, hatte sich an Paris-Brest-Kränzen, Vitréais und Religieuses gütlich getan. Irgendwann fragte er die Kellnerin, woher diese fantastischen Kuchen eigentlich stammten. So hatte er Ketti Faber kennengelernt.

»Ketti also«, sagte Vatanen. »Und die ist Konditorin?«

Kieffer nickte. »Eine sehr gute. Inzwischen macht sie aber nur noch Schokolade. Schaue ich mir morgen an.«

»Das Mädchen oder die Schokolade?«

»Beides. Wir haben uns neulich zufällig wiedergetroffen.«

»Auf Facebook oder auf Tinder?

»Ich bin nicht auf Facebook. Von dem anderen habe ich noch nie was gehört.«

Vatanen kicherte. »Und dir glaube ich das sogar. Wo hast du sie dann getroffen?«

»Ganz altmodisch auf dem Knuedler.«

Kieffer war in Eile gewesen, Ketti anscheinend auch. Sie waren vor einem der Stände auf Luxemburgs Marktplatz zusammengestoßen. »Ich dachte, du wärst in New York«, hatte sie gesagt. Er war so baff gewesen, dass er lediglich »Zwou Kierchen« und »Ënnerstad« herausbekommen hatte. Dann war er weitergelaufen. Weil er es ja eilig gehabt hatte. Nun, vielleicht nicht nur deshalb. Aber sie war ihm nachgegangen, hatte ihm ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt und ihm dabei fest in die Augen geschaut, mit den Worten: »Versprich, dass du anrufst.«

»Ist sie hübsch?«

»Auf eine Art.«

»Was soll das denn bitte heißen?«

»Ich … erklär’s dir ein andermal.«

»Typisch, Xavier. Immer, wenn wir über Frauen reden, ist es dir unangenehm.«

Es war ihm überhaupt nicht unangenehm. Was ihm missfiel, war, dass sich jedes dieser Gespräche früher oder später auf Anatomie und sexuelle Vorlieben der jeweiligen Dame reduzierte. Angesichts der Tatsache, dass Vatanen fast zwei Flaschen intus hatte, vermutlich eher früher.

»Ich muss jetzt wieder rein. Kann dir ja die Tage mal ein altes Foto zeigen, wenn ich eins finde.«

»Abgemacht.«

Der Finne grinste anzüglich. »Dann morgen viel Spaß mit deiner kleinen Praline. Ich pack’s jetzt.«

Die Hand zum Gruß erhoben, ging Vatanen erstaunlich sicheren Schrittes den leicht abschüssigen Parkplatz hinab und bog in die Rue Wilhelm ein. Kieffer schaute ihm einen Moment nach, bevor er die Zigarette austrat und in sein Lokal zurückkehrte.

Zunächst sah er noch einmal in der Küche nach dem Rechten, aber dort war nicht mehr viel zu tun. Vielleicht würde er heute tatsächlich zu einer annehmbaren Zeit ins Bett kommen. Nachdem er an der Bar und im Schankraum ein wenig aufgeräumt hatte, verabschiedete er sich von seiner Souschefin und verließ das »Deux Eglises«. Allzu weit hatte er es nicht. Sein Wohnhaus befand sich in Grund, einem weiteren Unterstadtbezirk. Kieffer spazierte zunächst ins Clausener Zentrum hinab. Statt von dort die Rue de la Tour Jacob nach Grund zu nehmen, wählte der Koch einen schmalen Fußweg, der direkt an der Alzette entlangführte, jenem Fluss, der die gesamte Unterstadt durchschnitt.

Kieffer musste an seine Begegnung mit Ketti auf dem Knuedler denken. Wann hatte er sie davor das letzte Mal gesehen? Er erinnerte sich noch gut daran, wie sie aus ihrer gemeinsamen Wohnung ausgezogen war, in einer dramatischen Aktion. Das Jahr wusste er allerdings nicht mehr. Danach war sie ihm noch einige Male über den Weg gelaufen, unvermeidlicherweise. Paris war zwar groß, aber die Küchenszene war es letztlich nicht. Natürlich gab es Restaurants ohne Zahl. Aber nachts um halb drei, wenn die Köche einen Absacker trinken wollten, traf sich die ganze Mischpoke immer in den drei, vier gleichen Lokalen, in denen man zu solch später Stunde überhaupt noch etwas bekam. Und dann war da natürlich der Rungis. Auch auf dem Großmarkt traf man sich zwangsläufig.

Er hatte sie also nach ihrer finalen Trennung noch öfter gesehen, aber nie mehr mit ihr geredet. Mehr als einmal war er auf dem Absatz umgekehrt, sobald er Ketti durch die Scheibe einer Bar sah, die er hatte betreten wollen. Auf dem Rungis stahl er sich aus Pavillons, wenn er sie am anderen Ende ausmachte.

Kieffer lief unter einer Eisenbahnbrücke hindurch und gelangte zu den Resten der alten Stadtmauer, die quer durch das Alzettetal lief. Über einen schmalen Wehrgang erreichte er die Neumünster-Abtei und lief durch deren Innenhof. Kurz darauf fand er sich in einer kleinen Altstadtgasse wieder. Nun musste er nur noch die steinerne Alzettebrücke überqueren, um zu seinem Haus in der Rue Saint Ulric zu gelangen, Nummer 27a.

Drinnen machte er eine Flasche Riesling auf und goss sich ein großes Glas ein. Damit setzte er sich an den Küchentisch und rauchte eine Ducal. Kurz erwog er, den Fernseher anzuschalten und sich die Nachrichten anzuschauen. Aber irgendwie war er dafür zu müde und so richtig interessierte es ihn auch nicht.

Stattdessen kramte er einen Ausdruck hervor, den er im Büro gemacht hatte. Es handelte sich um die Internetseite von Kettis Laden. Der Ausdruck zeigte ein Logo, vier kleine Quadrate, durch die in der Diagonalen eine Bruchlinie ging. Vermutlich sollte das eine Schokoladentafel symbolisieren. Darunter stand: »Ketti Faber. Chocolatière. Bruxelles.« Die Adresse lautete 25, Rue Saint Jean. Das war irgendwo im Zentrum, nahe des Kunstbergs. Um dort die Ladenmiete bezahlen zu können, musste man eine Menge Schokolade verkaufen. Nach allem, was er sich ergoogelt hatte, tat Ketti das wohl. Sie hatte bei den International Chocolate Awards mehrere Medaillen gewonnen.

Kieffer steckte sich noch eine Zigarette an. Eigentlich war es seltsam, dass er nicht schon früher etwas von ihrem Erfolg mitbekommen hatte. Zwar war ihr Kontakt vor über zwei Jahrzehnten abgerissen. Aber er hatte auch nie etwas über sie in der Gastrofachpresse gelesen. Vermutlich lag es daran, dass er sich für Schokolade im Wesentlichen als Konsument interessierte. Was das Kochen anging, so waren Süßspeisen schon immer seine offene Flanke gewesen – viel mehr als einen schnöden Schokopudding bekam er nicht hin.

Er steckte den Ausdruck wieder in die Tasche seiner Lederjacke, damit er ihn morgen früh parat hatte, wenn er losfuhr. Was ihm noch immer Rätsel aufgab: Warum hatte Ketti ihn in New York gewähnt? Er hatte dort nie gewohnt.

Der Koch erhob sich. Er ging ins Wohnzimmer und öffnete die Schränke unter dem Bücherregal. Darin befanden sich ein paar alte Fotoalben. Er legte sie auf den Couchtisch und begann, darin zu blättern. Der erste Band enthielt Schulfotos – nicht das, was er suchte. Der zweite umfasste seine Lehrjahre im »Renard Noir« in der Champagne. Ein sehniger junger Bursche mit Küchenschürze und lächerlich hoher Toque blickte ihm entgegen. Nicht zu fassen, dass er allen Ernstes einen Pferdeschwanz gehabt hatte. Erst im dritten Album fand Kieffer, was er suchte: seine Pariser Jahre. Nach der Lehre bei Sternekoch Paul Boudier hatten es natürlich Sternerestaurants sein müssen, natürlich in Paris.

Die meisten Aufnahmen waren mit der Agfa-Klack aus der Hüfte geschossen und nach heutigem Maßstab entsetzlich. Verwaschene Gestalten, die der Autofokus nicht richtig zu fassen bekommen hatte, grinsten ihm entgegen. Ihre Augen waren entstellt vom Blitz. Dennoch konnte man sehen, dass sie gehörig einen sitzen hatten. Ein paar Bilder zeigten ihn oder irgendwelche Kollegen bei der Arbeit in der Küche. Die meisten aber schienen in Bistros oder Kellerclubs aufgenommen worden zu sein. Soweit er sich erinnern konnte, entsprach die Bildauswahl ziemlich genau seinem damaligen Alltag. Wenn sie nicht gerade geschuftet hatten, waren sie eigentlich ständig unterwegs gewesen, um zu feiern. Es gab kaum ein Foto, auf dem Kieffer nicht irgendein Getränk in der Hand hielt. Dass viele der Bilder grell und unscharf waren, erschien ihm im Rückblick durchaus passend. Sein ganzes Leben war damals überbelichtet gewesen und verwackelt obendrein. Es gab eine Menge Dinge, an die er sich nicht mehr erinnerte, vor allem zum Ende seiner Paris-Zeit hin.

Bilder von Ketti waren keine im Album, genauer gesagt nicht mehr. An verschiedenen Stellen hatte jemand Fotos herausgerissen, vermutlich er selbst. In der zweiten Hälfte des Albums fand Kieffer ein großformatiges Foto von sich. Darauf trug er eine Diesel-Jeans in jenem seltsam beuteligen Karottenschnitt, der damals modern gewesen war, dazu ein »Rattle & Hum«-Shirt. Seine Mundpartie zierte ein dämlicher D’Artagnan-Bart, in jeder Hand hielt er ein Küchenbeil. Anscheinend stand er auf der Theke einer Bar. Hinter ihm hing ein riesiges Schild, auf dem »Café Quotidien« stand. Das war im »L’Abysse« gewesen, einer ihrer Stammtränken, vermutlich zu sehr später Stunde. Kieffer sah dem Irren mit den Hackebeilen einige Sekunden lang in die fiebrigen Augen. Was er darin erblickte, gefiel ihm nicht.

Er kam allmählich zum Ende des Albums, das allerdings nicht gleichbedeutend war mit dem Ende seiner wilden Pariser Jahre. Damals war er oft so von Sinnen gewesen, dass ihm am nächsten Tag die Erinnerung an den Vorabend fehlte. In dieser Spätphase hatte er es nachmittags kaum mehr geschafft, sich zur Arbeit zu schleppen. Ganz bestimmt hatte er da keine Fotos mehr in Alben eingeklebt.

Auf der vorletzten Seite fand er sie. Er löste das Foto aus dem Album und nahm es in die Hand. Damals war sie Anfang zwanzig gewesen. Auf Vatanens Frage, ob Ketti Faber hübsch sei, hatte er »auf eine Art« geantwortet, und das stimmte. Das Mädchen, das ihm mit ernsten Augen entgegenblickte, war nicht gerade eine klassische Schönheit. Sie maß höchstens einsfünfundsechzig und besaß ein Kreuz, das manchen Mann neidisch gemacht hätte. Ihre Beine waren zu kurz, dafür aber muskulös. In ihrer Jugend hatte sie Barren geturnt. Unter all den mageren Pariserinnen mit ihren hochhackigen Schuhen war Ketti auf jeden Fall ein Exot gewesen, eine wie sonst keine. Das hatte eine Rolle gespielt, die Torten und Kuchen natürlich auch.

Wegen ihres Bubischnitts und ihres runden Gesichts hatte einer ihrer Kumpel Ketti einst als »Punkversion von Mireille Mathieu« bezeichnet. Auf dem Foto konnte man das allerdings nicht gut erkennen, denn Kettis Kopf lag hinter dichtem Rauch verborgen, hinter Schwaden von fast milchartiger Konsistenz. Kieffer wusste, dass dieser aus der sehr dicken Zigarette in ihrer Hand stammte – einer Boyards Caporal, dem schlimmsten Lungentorpedo, den Frankreich je produziert hatte, mit mehr Nikotin und Teer als drei Gauloises Blondes. Kurz bevor die Regierung die Dinger verbot, hatte sich Ketti einen ganzen Kofferraum voll gekauft.

Ihre Augen blickten durch den Boyards-Nebel, direkt in die Kamera. Gott, dieser Blick – er versprach Spaß, Abenteuer, Genuss und jede Menge Ärger. Aber das ist Jahrzehnte her, dachte er sich. Und ich bin für diese Scheiße schon seit Langem nicht mehr anfällig. Er schob das Foto zurück in das Album und klappte es zu.

»Boyards«, murmelte er lächelnd, »das waren Dinger.«

Dann ging er zu Bett.

3

Kieffer brach ein Stückchen von der riesigen Schokoladentafel ab. Sie war so groß wie eine Zeitungsseite und lag auf einem Aluminiumblech. Die Schokolade war hellbraun. Sie besaß keine Rippen, sondern war völlig glatt, abgesehen von einigen kleinen Hubbeln hier und da – Nüsse vielleicht oder getrocknete Früchte. Der Koch führte das Stück zum Mund und biss ab.

Die neben ihm stehende Ketti Faber musterte ihn währenddessen aufmerksam. Sie befanden sich im hinteren Teil ihres Brüsseler Geschäfts. Im vorderen Bereich gab es große Vitrinen mit Pralinen, Trüffeln und handgeschöpfter Tafelschokolade, ferner Regale mit bereits abgepackter Ware. Dahinter lagen die Produktionsräume. Von einer Küche im klassischen Sinne konnte man kaum sprechen. Herdplatten und Öfen fehlten, stattdessen gab es mehrere Arbeitsflächen sowie insgesamt drei Kühlschränke. An einer Wand standen zwei Geräte, die ein wenig an Getränkespender erinnerten. Tatsächlich handelte es sich um Temperiermaschinen. In einem Behälter wurde flüssige Schokolade auf Temperatur gehalten und kontinuierlich gerührt. Der Chocolatier brauchte nur auf einen Knopf drücken und eine entsprechende Form unter die Düse halten – Schoko nonstop. In hohen Regalen standen außerdem Dutzende durchsichtige Plastikbüchsen, voll mit jenen Dingen, die Ketti zum Verfeinern und Garnieren ihrer Produkte benötigte, darunter geschrotete Haselnüsse, getrocknete Feigen und gezuckerte Quitten.

Kieffer schloss die Augen. Zunächst kaute er nicht, sondern wartete einfach. Der Schmelzpunkt von Schokolade entsprach ziemlich exakt der menschlichen Körpertemperatur. Ketti hatte ihm einst erklärt, dies sei ein Wink Gottes – ein Hinweis darauf, dass Schokolade in den Mund gehöre.

Die Milchschokolade zerging ihm auf der Zunge. Sie schmeckte süß, aber er bemerkte auch eine salzige Note. Kieffer spürte etwas an seinem Gaumen. Das waren keine Nüsse. Es waren auch keine kandierten Früchte. Der Koch begann zu kauen. Er öffnete die Augen und sah Ketti an.

»Das sind doch nicht etwa Oliven?«

»Doch.«

»Aber die schmecken überhaupt nicht bitter.«

»Sind Taggiasca-Oliven. Ziemlich selten, ich hab sie eher zufällig entdeckt, in Ligurien. Werden im halbreifen Zustand geerntet. Sind sehr klein und sehr mild.«

Milchschokolade mit Oliven – hätte sie ihm das vorher erzählt, wäre Kieffer vermutlich der Meinung gewesen, diese Kombination funktioniere überhaupt nicht. Aber sie tat es, wenn auch auf eine ungewöhnliche Weise.

Ketti grinste. »Deinem Gesicht sehe ich an, dass du lieber noch was Traditionelles probieren würdest.«

»Vielleicht.«

»Alter Langweiler. Aber meinetwegen.«

Sie zeigte auf ein weiteres Blech. »Hier, dunkle Schokolade aus Ecuador, mit kandierter Orange. Und das da drüben ist auch Dunkel, Trinitario-Kakao aus Madagaskar, sehr selten, mit Nibs.«

»Nibs waren die …?«

»In der Kakaofrucht sind Samen, mit einer harten, ungenießbaren Schale drumrum. Die entfernt man. Dabei zerbröseln die Kerne, die sind sehr spröde. Die kleinen Stücke, die übrig bleiben, nennt man Nibs.«

»Die dann zu Kakaopulver zermahlen werden?«

»Normalerweise ja. Aber man kann zusätzlich noch Bruchstücke unter die Schokolade mischen. Die Nibs sind bröckelig und knusprig. Geben der Sache ein bisschen Crunch.«

Nicht alles, was Kieffer probierte, entsprach seinem Geschmack. Aber zweifelsohne waren Kettis Produkte alle von hervorragender Qualität. Er hatte nichts anderes erwartet. Während sie aus einem Kühler einige ihrer prämierten Pralinen holte, beobachtete Kieffer die Konditorin. Der Mireille-Bubikopf war verschwunden. Stattdessen hatte sie nun eine ziemlich wilde Igelfrisur. Außerdem musste Ketti mindestens zehn Kilo abgenommen haben, sie wirkte fast hager. Er dachte an die Bilder in seinem Fotoalbum. Du seit damals zehn runter, ich zehn rauf, na, vielleicht eher zwanzig.

Ketti kam mit einem Teller voller Pralinen zurück. Der Koch probierte, lobte deren Qualität.

»Wo kriegst du deine Schokolade her? Großhandel?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Für normale Konditoreiware würde das reichen. Aber was wir hier machen, ist ja ein bisschen wie Sterneküche. Ich arbeite deshalb mit einer Kakaoplantage in Honduras und mit einer in Madagaskar. Die machen mir Mischungen nach meinen exakten Vorgaben und schicken mir dann die Blöcke.«

Sie gingen wieder nach vorne. Eine Verkäuferin packte gerade, den Instruktionen eines asiatischen Kunden folgend, Trüffel in eine Box. Kieffer fiel ein Gemälde hinter der Theke auf, das er zuvor nicht bemerkt hatte. Es zeigte einen Mann mit Tiergesicht, der neben einem Baum stand. Der Koch zeigte darauf.

»Sieht irgendwie nach Maya aus.«

»Azteken. Das ist Quetzalcoatl.«

»Habe ich schon mal gehört. Aber ich dachte, der wäre so eine gefiederte Schlange. Der hier sieht ja ziemlich menschlich aus.«

»Er kann beides sein. Diese Aztekengötter sind ziemlich kompliziert, die meisten von ihnen besitzen verschiedene Aspekte. Der Aspekt von Quetzalcoatl, der den Wind symbolisiert, heißt Ehecatl-Quetzalcoatl, das ist deine gefiederte Schlange. Aber in dem Aspekt auf dem Bild hier ist er der Vermittler von Wissen und hat menschliche Gestalt.«

»Und der hängt hier, weil die Schokolade von den Azteken kommt?«

»Wegen eines Mythos. Die aztekischen Götter haben sich ausschließlich von einem Trank ernährt, der aus cacahuaquahitl gebraut wurde, aus Kakao.«

»Klingt ein bisschen wie Nektar und Ambrosia bei den griechischen Göttern.«

»Vielleicht. Auf jeden Fall hat Quetzalcoatl seinen Götterkollegen den Kakaobusch geklaut und ihn den Menschen geschenkt. Die anderen Götter waren stinksauer und haben ihn deswegen aus dem Himmel geschmissen. Und sie haben Quetzis Frau zu Tode gefoltert, um rauszufinden, wo er den Busch versteckt hat. Ihr Blut sickerte in die Erde und ließ den Kakaobaum überall wachsen.«

Kieffer runzelte die Stirn. »Blut als Dünger? Klingt in der Tat nach Azteken. Das waren doch die mit den Menschenopfern?«

»Ja. Blut und Kakao waren bei den Azteken fast synonym. Die haben ihrem Kakaotrunk sogar Farbstoffe beigemischt, damit er tiefrot wurde.«

Sie schwiegen einen Moment. Dann sagte Kieffer: »Machst du noch Kuchen?«

Ketti legte den Kopf schief.

»Nur ganz selten. Ich bin jetzt voll auf Schokolade. Hast du etwa Hunger?« Sie lächelte. »Deinen berühmten Kuchenhunger?«

»Hatte ich den früher?«

»Du hast oft drei Stücke auf einmal verdrückt. Total bekifft, meistens.«

»Hm. Also, einen Kaffee könnte ich auf jeden Fall gebrauchen. Und vielleicht auch ein Stück Kuchen.«

Er hatte höchstens sechs Stunden geschlafen, und die schlecht. Gegen acht Uhr war er aufgebrochen, ohne ein nennenswertes Frühstück im Bauch.

»Ich weiß, wo wir hingehen«, sagte sie, »ins ›Arcas‹. Die haben guten Kaffee und guten Kuchen. Ist hier gleich um die Ecke.«

Er war einverstanden. Ketti instruierte ihre Verkäuferinnen, dann verließen sie den Laden. Sie liefen am Mont des Arts vorbei und gelangten kurz darauf zum Eingang einer großen Belle-Epoque-Galerie. Sie war voller Japaner und Russen, deren Führer grellbunte Regenschirme emporhielten. Es war nicht ganz einfach, sich einen Weg zu bahnen, denn die meisten Touristen strömten ihnen entgegen.

»Gerade ist es wieder besonders schlimm«, sagte Ketti. »Gut fürs Geschäft, sicher, aber die Innenstadt geht langsam vor die Hunde.«

»Wo wollen die alle hin?«

»Na, zum Grand Place, klick, klick, klick. Und vorher hier, Galerie Saint-Hubert, klack, klack, klack.«

Nach vielleicht zweihundert Metern hatten sie die Galerie durchquert. Rechter Hand des Eingangs standen Tische und Stühle.

»Da ist es«, sagte Ketti.

Sie setzten sich und bestellten. Ketti hatte ihm nicht zu viel versprochen. Kieffers Birnenkuchen war hervorragend. Sie schaute zu, wie er das Stück vertilgte, ihre Augen verrieten eine gewisse Belustigung.

»Wer erzählt zuerst?«, fragte er.

»Was genau?«

»Die letzten fünfundzwanzig Jahre.«

»Ach so. Fang du an«, sagte Kieffer.

Der Koch holte seine Zigaretten heraus und bot Ketti eine an. Sie schüttelte den Kopf.

»Ich habe schon vor Ewigkeiten aufgehört damit.«

»Du? Du hast dich von den Dingern ernährt«, erwiderte er, »Boyards Caporal.«

»Ich geh jetzt rennen. Das verträgt sich nicht. Also, fang du lieber an. Bin so gespannt.«

Kieffer gab ihr einen kurzen Abriss. Dabei ließ er allerhand weg, beispielsweise das unrühmliche Ende seiner Pariser Zeit. Er konnte sich ohnehin nicht mehr gut daran erinnern. Soweit Kieffer wusste, hatte er nach seiner Trennung von Ketti noch ein gutes Jahr mit unverminderter Geschwindigkeit weitergemacht – weiße Nächte, schwarze Tage, Kochen, Feiern, Kochen, Feiern, bis zur Besinnungslosigkeit. Nach dem unvermeidlichen Zusammenbruch hatte er sich nach Hause verkrochen, in sein elterliches Haus in der Rue St. Ulric. Es war ihm wie eine schmähliche Niederlage vorgekommen – von der großen Welt zurück ins Kaff. Aber bald war Kieffer klar geworden, das ihm die kleine, vertraute Stadt ziemlich guttat. Nach einem Jahr des Nichtstuns hatte er Lust bekommen, wieder ein bisschen zu kochen. Zunächst für sich selbst, dann für ein paar alte Bekannte. Irgendwann kochte er wieder beruflich, als Küchensöldner ohne Festanstellung. Manchmal half er in den besseren Restaurants von Luxemburg-Stadt oder Esch-sur-Alzette aus. Öfter jedoch brutzelte und garte er auf kleinen Volksfesten oder bei Privatpartys auf dem Land, in Orten, deren Namen außerhalb Luxemburgs kein Mensch kannte: Préizerdaul, Walferdingen, Niederwiltz, Schieren. Da waren keine französischen Feinheiten gefragt, sondern Luxemburger Hausmannskost. Viele der Gerichte hatte er seit Ewigkeiten nicht mehr zubereitet: Gromperekichelcher, Luxemburger Kartoffelpuffer; Judd mat Gaardebounen, Schweinenacken mit Saubohnen; Wäinzoossiss mat Moschterzooss, Bratwürste in Senftunke.

Nach der jahrelangen Arbeit im Sternerestaurant kam ihm all das zunächst banal vor, ja piefig. Aber er tischte den Leuten auf, was sie verlangten. Und irgendwann wurde ihm klar, dass er noch nie so glückliche Gäste gesehen hatte. Die Menschen dankten ihm jedes Mal überschwänglich – und klagten ihm, man bekomme Rëndsbrot oder Kniddelen ja nirgendwo mehr so zubereitet wie früher.

»Und dann hast du gemerkt, dass das eine Marktlücke ist?«, fragte Ketti.

Kieffer nickte. Zwei Jahre lang war er mit einer mobilen Küche durch die Provinz gezockelt und hatte Luxemburger Spezialitäten gekocht. Dann war Kieffer das rollende Provisorium irgendwann leid gewesen, und er hatte sein eigenes Restaurant eröffnet.

Kieffer schüttelte den Kopf.

»Was denn jetzt?«

»Die Marktlücke … die war wohl da, klar. Diese ganzen Luxemburger Klassiker galten damals als sehr unmodern, geradezu unfein. Kein Topkoch wollte so was auf seiner Karte. Das war ja, bevor regionale Küche populär wurde. Aber ich glaube, deshalb habe ich es nicht gemacht.«

»Sondern?«

»Weil mich diese Art zu kochen … es hat mich viel glücklicher gemacht als diese Sternesachen.«

Sie schaute ihn einen Moment lang an. »Diese Art von Essen passt auch viel besser zu dir.«

»Ja. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Aber genug von mir, jetzt kommst du.«

Sie trank einen Schluck von ihrem Kaffee. Dann schaute sie in den Brüsseler Himmel, so als müsse sie sich ihr Leben erst wieder ins Gedächtnis rufen.

»Ich bin auch weg aus Paris. Vermutlich in etwa zur gleichen Zeit wie du, so Mitte Neunziger. Nur bin ich nicht nach New York, sondern nach Indien, und von da … was lachst du?«

»Weil du wieder mit New York ankommst«, erwiderte er.

»Du wolltest dort ein Restaurant aufmachen, Xavier.«

»Habe ich dir das jemals …«

»Mir nicht. Aber jeder in Paris wusste davon.«

»Oh Gott.«

Ketti musterte ihn einen Moment, sagte aber nichts. Ihr Blick verriet ihm allerdings, dass sie nun verstand, wie dieses New-York-Gerücht zustande gekommen war. Vermutlich hatte Kieffer jedem, der nicht schnell genug flüchtete, erzählt, er werde in New York sein eigenes Ding machen. Der Koch besaß keinerlei Erinnerung mehr an den Vorgang, aber er konnte sein fünfundzwanzig Jahre jüngeres Ich quasi vor sich sehen. Xavier, der irgendeinem Kollegen mit weit aufgerissenen Augen und viel zu schnell redend seine hochfliegenden Pläne erläutert. Ein französisches Restaurant, wie es Manhattan noch nicht gesehen hat, in Soho. Ja, alles so gut wie in trockenen Tüchern. Habe bereits Investoren an der Angel, stelle gerade mein Team zusammen, einen Gardemanger suche ich auch noch, soll ich dich anrufen? Klar, ich denke an dich, wenn’s los geht, hundert Prozent.

Kurz darauf war er aus Paris verschwunden. Die Leute hatten vermutlich gedacht, er sei tatsächlich nach New York gegangen. Dabei war er in der Klinik gewesen.

»Sorry«, sagte Kieffer. »Du warst gerade bei Indien.«

»Indien, genau. Ich dachte, ich könnte da zu mir selbst finden. Ashram. Meditieren, clean werden ….«

»Hat es geklappt?«

»Nein, nicht. Kein Pulver mehr, aber dafür Unmengen Shit. Danach Thailand, Indonesien, später Südamerika. Das ging fast zwei Jahre. Zwischendurch bin ich fast krepiert.«

»Was?«

»An irgendeiner Durchfallerkrankung, keine Ahnung. Ich lag in Hanoi drei Wochen in einem Hotel und wurde immer schwächer, bis zufällig ein Arzt einer Hilfsorganisation vorbeikam. Joseph. Engländer. Der hat mir das Leben gerettet. Danach war ich völlig clean. Ganz ohne Meditation.«

In ihrem zweiten Leben, erzählte Ketti, habe sie an verschiedenen Orten als Konditorin gearbeitet und irgendwann den Laden in Brüssel eröffnet. Über die Jahre erarbeitete sie sich einen guten Ruf, wurde von Gastrokritikern entdeckt und mit allerlei Preisen ausgezeichnet. Als sie ihm all das erzählte, erwartete Kieffer, Stolz in Ketti Fabers Gesichtszügen zu sehen, Zufriedenheit über das Erreichte. Aber sie wirkte unruhig. Er fragte sie danach.

»Nein, alles okay. Die Preise sind schön, aber eigentlich egal.«

»Dir war immer schon egal, was andere denken.«

»Total. Aber es ist auch … ich will was verändern.«

»Was denn?«

»Schokolade ist toll, weil alle sie lieben und man damit so viel machen kann. Aber es ist auch ein seltsames Produkt.«

»Wieso?«

»Wie gesagt, bin viel rumgekommen. Südamerika, Indonesien, Golf von Guinea. Und natürlich habe ich mir auch ein paar Kakaoplantagen angeschaut. Die Bauern sind alle bitterarm, oft wird die Arbeit von Kindern gemacht, vor allem in Afrika. Die meisten Chocolatiers waren noch nie da. Sie sind eigentlich gar keine.«

»Inwiefern?«

»Der Kakao kommt von der Elfenbeinküste und aus Ghana. Eine Handvoll Konzerne kauft alle Bohnen auf, verschifft sie nach Europa. Dort wird das Zeug weiterverarbeitet, zu Schokolade.«

»Ja, und?«

»Verstehst du nicht? Wir Chocolatiers machen gar keine Schokolade. Wir kaufen nur das Vorprodukt, Kuvertüre. Die schmilzt man ein, macht Pralinen draus.«

»Aber jeder Koch kauft Zutaten. Ich mahle mein Mehl ja auch nicht selbst.«

»Mehl ist aber auch nicht der Kernbestandteil deiner Küche.«

»Den Hasen fürs Huesenziwwi ziehe ich auch nicht selbst auf.«

»Sorry, Xavier, aber das ist nicht das Gleiche. Wenn der gehäutete Hase bei dir ankommt, kannst du immer noch ganz gut einschätzen, ob er von guter Qualität ist. Wir bekommen das fertige Produkt angeliefert. Woher die Bohnen stammen, wer sie verarbeitet hat …«

»Ich kenne mich da nicht so aus, aber es gibt doch auch Leute, die ihre Kakaobohnen … wie heißt das neudeutsch – selbst sourcen?«

»Klar, die gibt es. Nennt man Bean-to-Bar. Du suchst dir eine kleine Plantage – meist in Südamerika. Die schaust du dir genau an, überprüfst deren Produktion. Fermentieren sie richtig, trocknen sie richtig, arbeiten da Kinder? Du verwendest nur deren Bohnen und mahlst die selber.«

»Voilà. Wieso machst du das nicht?«

»Weil es zu klein gedacht ist.«

Kieffer senkte den Kopf und zündete sich eine Ducal an, damit sie seinen belustigten Gesichtsausdruck nicht sah. Letztlich ging es bei Ketti immer darum, dass man es nicht einfach machen sollte, wenn es auch kompliziert ging. Seine Ex-Freundin arbeitete sich gern an Dingen ab, suchte sich stets den steilen, steinigen Weg aus.

»Ja, ich weiß schon, was du denkst. Ketti will mal wieder mit dem Kopf durch die Wand. Aber das ist es nicht. Klar kann man ethisch einwandfreie Schokolade produzieren. Aber nur in kleinen Mengen und für viel Geld. Weißt du, was so eine Bean-to-Bar-Tafel kostet?«

»Äh, nein. Ehrlich gesagt kaufe ich immer Alpengold.«

»Banause. Was kostet die? Einsfünfzig? Eine richtig gute Bean-to-Bar gibt es nicht unter acht, eher zwölf.«

»Du meinst, man kann damit keine Masse machen.«

»Richtig. Und wenn man keine Masse macht, hilft man den Farmern nicht. Die Schweinerei ist ja in Wahrheit, dass die ganze Wertschöpfung in Europa stattfindet.«

»Das sagt Pekka auch immer.«

»Wer?«

»Mein Freund Pekka Vatanen. Er ist Agrarexperte beim Europäischen Parlament.«

»Recht hat dein Freund. Die Lösung wäre, die Schokolade vor Ort zu produzieren.«

»In Afrika?«

»Ja, in Afrika. Von unseren eigenen Bäumen – Tree-to-Bar. Dort Rösten, Conchieren, alles. Und erst dann verschiffen wir die Blöcke hierher. Damit schaffen wir vor Ort einen Haufen Arbeitsplätze. Und wir produzieren sogar billiger.«

Es lag ihm auf der Zunge zu sagen, dass es nach einer Schwachsinnsidee klang. Der offensichtlichste Grund dafür, dass niemand die Schokolade in Afrika produzierte, war vermutlich das Klima. Soweit er wusste, wuchsen Kakaobäume vor allem in Äquatornähe. Man musste die Schokolade folglich kühlen, aber in vielen afrikanischen Ländern gab es nicht einmal durchgehend Strom. Qualifizierte Arbeitskräfte existierten vermutlich auch keine, von stabilen politischen Verhältnissen gar nicht zu reden. Falls er diese Punkte anführte, würde Ketti ihm vermutlich für jeden eine ziemlich unrealistische Lösung präsentieren. Also sagte er besser nichts. Er hatte sie auch früher nie von etwas abbringen können. Stattdessen war er meistens derjenige gewesen, der sich seufzend fügte und dann irgendwie mitzog.

»Und wer sind in diesem Fall ›wir‹?«, fragte er.

»Ich und mein Partner Beat, ein Schweizer Schokoladenexperte.«

Es hätte Kieffer durchaus interessiert, ob das Wort »Partner« rein geschäftsmäßig zu verstehen war, aber er fragte lieber nicht.

»Wir haben Geldgeber«, fuhr sie fort, »und eine Plantage im Kongo. Die Sache läuft bereits auf Hochtouren. Demnächst fahre ich wieder hin. Willst du dir nicht auch mal unsere Produktion anschauen?«

»In Afrika? Ich weiß nicht, ob ich …«

»Nein, wir machen da unten wie gesagt nur die großen Blöcke. Die Tafeln für den Endverbraucher kommen aus einer Schokoladenfabrik in Mecheln.«

Er lächelte. »Das heißt, du bist jetzt quasi die weibliche Version von Willy Wonka.«

»So sieht’s aus. Nur nicht ganz so durchgeknallt.«

Kieffer war sich nicht sicher, ob das stimmte. Der Koch musterte Ketti, während sie in der Vormittagssonne saß und von ihren hochtrabenden Plänen erzählte. Sie bestellten noch zwei Kaffee. In den nächsten anderthalb Stunden redeten sie nicht mehr über Schokolade oder Restaurants, sondern über ihre Lieblingsplätze in Paris, über Luxemburg, über Musik. Ketti Faber hatte früher fast den gleichen Geschmack gehabt wie Kieffer. Das zumindest schien sich nicht verändert zu haben.

Es war bereits halb zwei, als sie sich voneinander verabschiedeten, mit drei Küsschen auf die Wangen, wie es Luxemburger Brauch war. Bevor er zurückfuhr, lief Kieffer noch ein wenig durch die Stadt. Es versprach, ein warmer Tag zu werden. In seinem Bauch machte sich ein seltsames Gefühl breit. Zunächst redete er sich ein, es habe mit dem ganzen Süßkram zu tun, den er anstelle eines vernünftigen Frühstücks gegessen hatte. Aber das war es nicht.

Wenn man einen alten Bekannten oder eine alte Bekannte nach sehr langer Zeit wiedertraf, konnten zwei Dinge passieren. Entweder merkte man schon nach wenigen Sätzen, dass man sich nichts mehr zu sagen hatte, dass es nie wieder so werden würde wie einst. Oder man vermochte nahtlos dort anzuknüpfen, wo man vor vielen Jahren aufgehört hatte, weil alles noch da war.

Bei Ketti war alles noch da.

4

Das »Café Napoléon« in der Rue Bonaparte war eines der Stammlokale von Xavier Kieffer. Wenn er seine Freundin Valérie Gabin an den Wochenenden in Paris besuchte, landeten sie häufig hier. Kieffer fand, dass es einer der besten Plätze im Sechsten war, wollte man seine Zeit vertrödeln. Das »Napoléon« lag in Sichtweite des Boulevards Saint-Germain, gleichzeitig aber weit genug davon entfernt, dass man durch einige Bäume und einen kleinen Platz vom größten Lärm verschont blieb. Außerdem hatte man einen schönen Blick auf die Abtei.

An diesem lauen Septemberabend hätte es wirklich nett werden können. Vor ihm stand eine Portion Tatar. Der Kellner kannte ihn inzwischen so gut, dass er gar nicht mehr fragen musste, wie Kieffer es zubereitet haben wollte: Ei, Kapern, Schalotten, Petersilie und viel Pfeffer; weder Dijon-Senf noch Sardellen. Daneben stand ein großes Glas Rotwein. Wer leider ebenfalls stand, war Valérie. Genauer gesagt lief sie auf der anderen Seite der Straße hin und her.

Ein Seufzer entfuhr seiner Brust. Valérie war die Chefredakteurin und Besitzerin des legendären französischen Gastroführers Guide Gabin. Jedes Jahr im November zitterten Spitzenköche auf der ganzen Welt vor dessen Urteil. Wurde ihnen im neuen Guide Bleu ein Stern zugesprochen? Oder kam ihnen einer abhanden?

Neben der kobaltblauen Besseresserbibel verlegte Valéries Verlag auch Kochbücher, Reisemagazine und allerlei andere Dinge. Seine Freundin war folglich eine beschäftigte Frau. Es kam vor, dass sie während des Essens mit den Worten »Sorry, aber da muss ich ran« aufsprang – aber normalerweise nicht viermal am Abend. Säuerlich musterte Kieffer den Tisch. Valérie hatte einen Salade Bergère bestellt. Die mit Ziegenkäse überbackenen Baguettestückchen begannen allmählich kalt zu werden, genau wie seine Pommes frites. Das Tatar hingegen wurde warm, was kaum besser war. Er beschloss, ohne sie anzufangen. Als er etwa die Hälfte seines Essens verspeist hatte, kam Valérie endlich zurück und setzte sich. Ohne etwas zu sagen, begann sie, in ihrem Salat herumzustochern. Das Handy legte sie auf den Tisch. Immer wieder summte es. Neue Nachrichten schienen im Sekundentakt einzutreffen.

»Es scheint, ich bin heute nur dein second screen«, sagte Kieffer.

»Sorry, Süßer. Aber das ist wichtig.«

»Redaktionsschluss?«

Im September wurden die letzten Änderungen am Manuskript des neuen Guide Bleu gemacht. Druckfahnen mussten überprüft, letzte Änderungen genehmigt werden.

Valérie schüttelte den Kopf. Lustlos kaute sie auf einem Salatblatt herum.

»Sondern?«

»Die Finanzen. Es ist Quartalsende. Wir haben … ach du Scheiße.«

Auf Valéries Handydisplay schien sich etwas getan zu haben, das ihre sofortige Aufmerksamkeit erforderte. Schon war sie aufgesprungen und hatte eine Schnellwahltaste gedrückt, lief über die Straße. Ein Auto hupte, bremste scharf. Valérie schien es kaum zu bemerken. Der Fahrer kurbelte das Fenster herunter und brüllte ihr einen unschmeichelhaften Kommentar hinterher. Kieffer musste sich eingestehen, dass er den Mann ein wenig beneidete. Ihm wären auch ein paar Sachen eingefallen, aber er durfte sie nicht aussprechen. Einen Moment lang überlegte er, sich zu erheben und einfach fortzugehen. Aber obwohl seine Reaktion vermutlich nicht unangemessen gewesen wäre, fand er sie etwas dramatisch. Zumal noch Tatar auf dem Teller war.

Er aß auf, bestellte einen Kaffee. Valérie lief zunächst auf der gegenüberliegenden Seite der Rue Bonaparte hin und her. Sie war augenscheinlich auf hundertachtzig und das schmale Trottoir reichte ihr nicht, weswegen sie nach einigen Minuten die Place Saint Germain de Prés überquerte, um stattdessen vor der Abtei auf- und abzulaufen, dabei immer noch telefonierend.

Als Kieffer mit seinem Kaffee fertig war, wurde es ihm zu blöd. Er zahlte, erhob sich und hielt nach seiner Freundin Ausschau. Wohl eine Minute lang verharrte er an der Kreuzung, bevor er in Richtung Boulevard aufbrach.

Und dann entdeckte er sie. Valérie saß in dem kleinen Park neben der Abtei auf einer Bank und telefonierte nicht mehr. Stattdessen weinte sie. Er blieb stehen, ließ einige leise Flüche gen Himmel fahren, atmete tief durch. Erst danach betrat Kieffer den Park und setzte sich neben sie. Da er nicht wusste, was er sagen sollte, holte er seine Zigarettenpackung heraus und steckte sich eine Ducal an.

Sie bat ihn, ihr auch eine zu geben.

»Was ist es?«, fragte er.

»Das Quartalsende.«

»Aber das ist ja alle drei Monate, oder?«

»Wir schaffen es diesmal nicht.«

»Euer Gewinnziel zu erreichen?«

»Mmh.«

»Und das ist schlimm?«

Sie zog an ihrer Zigarette und nickte. In diesem Augenblick wurde ihm bewusst, dass sie noch nie eine seiner Ducals geraucht hatte. Vielmehr sagte Valérie stets, seine Marke sei ein widerliches Kraut, lieber wolle sie Rasenschnitt inhalieren. Nun rauchte sie ohne Murren.

Es musste was Ernstes sein.

Ihr Problem verstand er allerdings immer noch nicht. Ihm war zwar bewusst, dass der Gabin in den vergangenen Jahren einige Schwierigkeiten gehabt hatte, die sich letztlich auf ein Wort reduzieren ließen: Internet. Sich ein dickes Buch zu kaufen und darin Restaurants nachzuschlagen, schienen die meisten Leute für überholt zu halten. Kieffer konnte das nicht ganz nachvollziehen, aber was wusste er schon? Er las schließlich auch noch jeden Morgen die gedruckte Zeitung und notierte sich Termine in einem Papierkalender.

Valérie hatte sich bemüht, den Gabin zu modernisieren. Man konnte den Guide Bleu inzwischen als Smartphone-App herunterladen. Zudem versuchte sie, den bald hundert Jahre alten Gastroführer als Kultmarke zu etablieren, verkaufte T-Shirts und anderes Zeugs. Anscheinend hatte das nicht so gut funktioniert wie erhofft.

»Geht euch das Geld aus oder was ist los?«

Valérie lachte. »Ach Xavier. Du bist süß.«

»Inwiefern?«

Sie schaute ihn aus ihren verheulten grünen Augen an. »Weil es uns schon vor längerer Zeit ausgegangen ist.«

»Was?«

»Der Gabin macht Verlust. Wusstest du das nicht?«

»Doch, aber … ich dachte, ich meine, Ihr seid ja kein börsennotiertes Unternehmen, das jetzt jedes Quartal Zahlen vorlegen muss. Und du hast doch auch Rücklagen, oder?«

Das Gastroimperium war 1921 von Auguste Gabin gegründet worden, Valéries Großvater. Über Jahrzehnte hatte der Guide als das Referenzwerk für kulinarisch Interessierte gegolten. Die Gabins waren eine der ersten Pariser Familien gewesen, auf du und du mit Ministern und Staatsoberhäuptern. Seine Freundin hatte das ganze Vermögen geerbt. Allein ihre weitläufige Wohnung in Saint Germain musste ein paar Millionen wert sein.

»Anfangs konnten wir noch Randaktivitäten zu Geld machen«, sagte sie, »Zeitschriften, das Geschäft mit Kartenmaterial. Aber das hat nicht lange gereicht. Dann habe ich zweimal nachgeschossen, eigenes Geld.«

»Und dann?«

»Dann ist der Absatz noch stärker zurückgegangen.«

»Weil alle alles online lesen?«, fragte er.

»Ja. Nein. Es ist viel schlimmer.«

Sie bat ihn, ihr eine weitere Ducal zu geben. Kieffer zündete zwei Zigaretten an, händigte ihr eine aus.

»Nicht nur, dass die Leute so was lieber in ihrem Smartphone nachgucken. Darauf haben wir ja reagiert.«

»Aber?«

»Aber unser ganzes Modell …«, sie rang mit den Händen, »die Inspektoren, verstehst Du?«

Der Guide Gabin beschäftigte eine ganze Armada sogenannter Inspektoren. Diese reisenden Gastrokritiker testeten gute Restaurants auf der ganzen Welt, und zwar inkognito – niemand wusste, wer die Männer und Frauen waren, die die Sterne vergaben. Viele Köche hatten keine sehr hohe Meinung von den Gabin-Inspektoren. Sie galten als unerbittlich und arrogant. Kieffer sah das ebenfalls so. Dennoch musste er zähneknirschend zugeben, dass die Inspektoren etwas von gutem Essen verstanden. Einem Gabin-Tester konnte man keine Velouté für eine Hollandaise vormachen.

»Was ist mit denen?«

»Wer sie sind, ist geheim. Wie sie arbeiten, auch. Und das finden die Leute heutzutage … intransparent. Sie sagen, diese Geheimniskrämerei passe nicht mehr in unsere Zeit.«

Kieffer fand, dass die Leute mit dieser Meinung völlig recht hatten. Stattdessen sagte er: »Und nun?«

»Müssen wir alles umbauen. Aber all das kostet Geld. Währenddessen sitzt uns außerdem dieser Ami von Delish im Nacken.«

»Ein Ami?«

»Er heißt Cesar Lee Willinon. Kulinarisch interessierter Softwaremilliardär. Kalifornier. Will die Gastrokritik«, sie spie die Worte aus, »neu erfinden.«

»Ich meine, den Namen schon mal gehört zu haben.«

»Du hast sogar schon neben ihm gesessen. Damals, auf dieser Party im Musée d’Orsay.«

Kieffer konnte sich vage erinnern. Vor seinem geistigen Auge erschien ein muskulöser Mann in T-Shirt und Maßanzug, mit polteriger Stimme und kritikablen Manieren.

»Willinon hat mich seinerzeit über unser Geschäftsmodell ausgefragt«, sagte Valérie. »Hat ganz interessiert getan. Dieser Arsch. Wer konnte ahnen, dass ein Typ, der Datenbanken verkauft, plötzlich auf Restauranttests macht.«

»Was genau macht dieses Delish denn? Ist das so ein Bewertungsportal, wo jeder Sternchen vergeben kann?«

»Nein, viel schlauer. Er hat irgendwelche Algorithmen programmieren lassen, die das gesamte Internet nach allem abgrasen, was mit gutem Essen zu tun hat – Fotos, Facebook-Kommentare, Branchenverzeichnisse, Webseiten, alles. So weiß er früher als alle anderen, wo kulinarisch gerade was Interessantes passiert. Und da schickt er dann seine Tester hin.«

»Inkognito?«

»Nein, ganz offen. Und jeder kann seinen Inspektoren schlechtes Essen melden. Oder gutes.«

Sie rieb sich mit den Fingern die Nasenwurzel. »Die Tester sind irgendwelche Foodfreaks. Findet er auch über Algorithmen.«

»Und wie verdient er damit Geld?«

»Es ist umsonst, aber es gibt eine Premium-Mitgliedschaft. Dann kannst du direkt mit den Testern sprechen und kriegst die coolen Tipps etwas früher als der Plebs. Ist aber nicht der Punkt.«

»Sondern?«

»Xavier, der Typ hat ein Privatvermögen von achtundfünfzig Milliarden Dollar. Der muss gar nichts verdienen. Für den ist das ein Scheißhobby. Wir hingegen …«

»Ja?«

»Das meiste, also die Anteile am Gabin, gehört inzwischen den Banken beziehungsweise ist dort als Sicherheit für die Kredite hinterlegt. Und die werden langsam nervös. Deshalb muss ich jedes Quartal Zahlen liefern, die belegen, dass wir allmählich die Kurve kriegen. Ansonsten ist bald Schluss.«

»Wie bald?«

»Ich schätze, wir haben noch bis Mitte nächsten Jahres. Der neue Guide kommt im November raus. Wenn sich der so beschissen verkauft wie der letzte, drehen sie uns den Hahn zu.«

»Kann ich dir helfen, Val?«

Sie lächelte verbissen. »Hast du irgendwo ein paar Millionen versteckt?«

Er schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste.«

Einen Moment lang saßen sie nebeneinander auf der Parkbank und starrten vor sich hin. Kieffer nahm Valéries Hand. Die Sonne war inzwischen hinter den Häusern verschwunden. Eigentlich hatten sie noch ins Kino gehen wollen, aber irgendwie ahnte er, dass der Abend gelaufen war.

»Willst du heim?«, fragte er.

»Heim? Ich muss ins Büro.«

»Wieso? Liegt denn da irgendwo eine Million rum?«

»Jetzt sei nicht so blöd.«

»Ich bin nicht blöd. Aber du wirst dieses Problem nicht durch hektische Aktivität lösen, sondern eher durch überlegtes …«

Zornesfalten bildeten sich auf ihrer Stirn. »Ach, willst du mir jetzt erklären, wie man eine Firma rettet?«

»Val, jetzt flipp nicht gleich aus. Du musst das in Ruhe …«

»Ruhe! Ich hab keine Zeit für Ruhe. Wieso hör ich mir diesen Scheiß überhaupt an?«

Wütend sprang sie auf und stampfte davon. Kieffer blieb einen Moment sitzen. Dann ging er zur Metrostation. Wenn Valérie in diesem Zustand war, was glücklicherweise nicht allzu oft vorkam, hatte es keinen Sinn, mit ihr zu reden. Er verstand, dass sie unter enormem Druck stand. Die eigene Firma an die Wand zu fahren war zweifelsohne schlimm. Dass es sich um das heilige Familienerbe handelte, machte es noch schlimmer. Aber er konnte ja auch nichts dafür. Zudem machte es ihn fassungslos, dass sie ihm überhaupt nichts von den finanziellen Problemen des Guide erzählt hatte.