8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

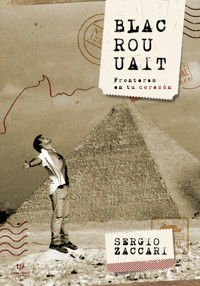

¿Alguna vez soñaste con armar una mochila, decir adiós y partir, sin pensarlo demasiado ni tener un verdadero plan? Este protagonista narra lo vivido durante sus años de viaje por el mundo. Recorre desde el día en que decidió dejar un tranquilo y seguro trabajo en un banco, hasta su regreso a Buenos Aires varios años más tarde. Con un humor mordaz, pinceladas de sarcasmo, y ninguno de los clichés de libros de viajes, él indaga párrafo a párrafo acerca de su búsqueda cada vez más lejos de casa. En esta atrapante recopilación de cartas, se reúnen vivencias llenas de amor, peligros y aventuras.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 345

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Belén Mondati.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Belén Mondati.

Zaccari, Sergio Gabriel

Blac Rou Uait : fronteras en tu corazón / Sergio Gabriel Zaccari. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2020.

275 p. ; 22 x 15 cm.

ISBN 978-987-708-676-8

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas de Aventuras. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,

total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución

por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad

de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2020. Zaccari, Sergio Gabriel

© 2020. Tinta Libre Ediciones

BLAC ROU UAITSergio Zaccari

—¿Cuál es el mejor lugar para vivir?

—El tuyo.

—¿Y eso dónde queda?

Escobas

Tenía unos diez años cuando mis compañeros y yo fuimos llevados de excursión a la Ciudad de los niños. Un pequeño tren recorría el predio. En un momento del día un puñado de nosotros nos alejamos del resto del curso y nos subimos al tren, mientras los demás se quedaron participando de los juegos y la merienda. No estábamos vigilados, nos habíamos subido al tren sin avisar que íbamos a hacerlo.

Un rato después los chicos que estaban conmigo se aburrieron y volvieron a las actividades grupales. Yo me quedé solo, sentado en el tren mirando fijamente al horizonte. No lo recuerdo con precisión, pero tengo en la memoria la sensación de haber vuelto junto a los demás recién una vez entrada la tarde.

No fue el recorrido por ese parque lo que me estremeció, sino la emoción de sentir que podía simplemente irme así, sin más, hacia lo desconocido, que estaba a un paso del resto del mundo. Fue un sentimiento tan fuerte, tan arrollador para mi joven alma, que esa simple experiencia en apariencia insignificante, quedó grabada en mi memoria para siempre.

Tengo la sospecha de que la fuente de lo que sentí en ese y en todos los trenes a los que me subí en mi vida, al igual que mi desinterés por los picnics, estuvo codificada en mi corazón desde siempre. No fue una novelera y melosa sed de aventura, sino un manojo de llaves que alguien dejó junto a mi pierna en el asiento de ese trencito: las llaves para todas las puertas de salida de esta larga fiesta.

1

Segundo subsuelo

Ushuaia, lunes 23 de julio de 2018

Querida Paula:

Hay historias que varias veces me conté a mí mismo para no olvidarlas, sin darme cuenta de que dentro de mí vive también quien no tiene ganas de recordar. Será que uno recuerda para saber que aún debe ir adonde todavía no estuvo, pero a la vez uno evita recordar para poder viajar sin la sabiduría que no deja que lo que aún falta por ver tenga algún atractivo. Será que la experiencia no es más que la mejor excusa posible para la falta de ganas. Será que haber visto mucho no tiene sentido, ya sea que uno lo olvide o lo use para no querer ver más.

Supongo que recordar y olvidar dependen de la aguja de una báscula que nunca llega a detenerse del todo. ¿Serán tus manos, tu voz, tu sonrisa o tus libros los que hacen que esa misma aguja ahora quiera reclinarse más del lado del sol que del otro lado? ¿Serán tus patines en la arena y tu pelo siempre al viento? Quizás solo sea mi fe en que sabés cómo ser feliz con un simple médano. Será que me fui dando cuenta de que, aunque nunca dejé de saber cómo encontrar los puertos, me había perdido. En los cinco continentes hay un lenguaje universal que excede los idiomas. Lo había olvidado, y lo recordé cuando supe que vos también lo hablabas.

Tengo una imagen vaga de mí, como una foto en sepia, atravesando la Plaza de Mayo. Y luego me veo en el segundo subsuelo de la casa central de un banco, en la oficina de canje de cheques. Ahí pasaba mis tardes, a cambio de mi salario. Vivía a pocas cuadras en mi propio departamento, un mono ambiente comprado con la parte que me había tocado por la venta de la casa familiar después de la sucesión. Estaba sentado acomodando cheques en un bolsín, cuando a pesar del segundo subsuelo y la noche eterna bajo la superficie de la ciudad, nos iluminamos todos cuando entró Malena.

Llegaba siempre con un delantal blanco bajo el brazo. Venía de la facultad, directo a trabajar en la oficina al lado de la mía. Pelo largo y rubio, ojos celestes con algo de gris, y una sonrisa para todo el que necesitara una luz en su propio horizonte. Ella era la fantasía buena de cada empleado de esa enorme oficina, más de cien personas acomodando su vida en torno a aquel benemérito salario.

La vi pasar hacia una oficina contigua, donde teníamos una máquina separadora de documentos que usábamos ocasionalmente y el resto del tiempo permanecía vacía. Agarré una pila de cheques que ya había separado y fui también a esa oficina para volverlos a separar. Y ahí estábamos los dos, conversando como si lo hiciéramos habitualmente, cuando en realidad yo nunca había tenido el coraje de acercarme. Sin embargo ese día algo me decía que debía hablarle finalmente.

Me regaló tanta calidez que yo no lograba hacer de cuenta que no estaba ahí por ella. Me contó que había buscado mi mirada en varias ocasiones y yo nunca había encontrado la suya, y balbuceé que probablemente estaba demasiado ocupado tratando de que ella no notara que me moría de ganas de mirarla. Se rio, y yo fui feliz en ese ratito que jamás había esperado de un banco enterrado al nivel de una catacumba; solía pensar que todos estábamos muertos en vida, sin embargo esos minutos riendo con ella fueron mi flor en un desierto que vive aunque lo veas inerte.

Era viernes. Me animé a proponerle salir el sábado, pero ella se puso seria al escucharme. Me contó que estaba en pareja, que era una relación que estaba terminando, y que tenía la decisión tomada de hablar con su novio ese mismo sábado. Me tomó de las manos y me sonrió con los ojos, una mezcla de gris y celeste, contención y arrebato, placidez y entusiasmo en una sola mirada. Me dijo entonces que si tenía ganas podíamos juntarnos el lunes a la noche para ir a tomar un helado y, sin soltarme las manos, me dio un pequeño beso en los labios. Sonrió una vez más y se alejó hacia la puerta, y antes de salir me hizo una mueca aludiendo a que todos estarían pendientes de nuestra expresión cuando volviéramos a la oficina de al lado, y me hizo soltar una carcajada.

Ese viernes no dormí. Tampoco el sábado. La radio musicalizaba mi mono ambiente sin esfuerzo. El cielorraso hacía de escenario de baile para las luces que rebotaban desde el neón de la calle. En mi cueva quieta atada a la vida día tras día solo por una radio, ese fin de semana se bailaba. El domingo a la tarde me quedé dormido y, aunque no tengo pruebas del hecho, afirmo, solo por amor a los instantes que la vida te presta sin que notes que no son un regalo, que aún dormido y a pesar de haber pasado un fin de semana entero sin ver la luz del día, conservaba la misma sonrisa que se me había pegado el viernes a la tarde.

Entré a la oficina en el lunes más luminoso del mundo. Llevaba puesta mi sonrisa mejor, la que no te esperás y es más fuerte que la piedra de las fachadas de la zona bancaria. Era como saber que de chocar mi cara contra la pared, mi felicidad podía hincar mis dientes en la piedra y patear los escombros. Con furia, con el alma reconectada al planeta, con un beso y una flor como dice la canción de Nino Bravo.

Hice bromas a cuanto empleado atado a su monitor me crucé camino a mi escritorio. Nadie respondía. Nadie me acompañaba. Ellos estaban desde la mañana, ya estaban por irse, sin embargo no había revuelo, no había ambiente típico de que está por tocar el timbre que da inicio a la vida propia. Mi alegría chocó contra todas las paredes, sin las conversaciones de siempre, sin las galletitas y el mate que se convidan, sin los planes para la noche, sin las voces cuyo entusiasmo a veces envidiaba.

Me senté en mi escritorio y, mientras encendía mi computadora, levanté la cabeza para no perderme el momento en que llegara por el pasillo Malena, con su delantal blanco de futura médica bajo el brazo y su mirada gris y celeste a la vez, y su sonrisa que sin duda era mejor que la mía para levantar el lunes de todas esas pobres personas que no iban a ir a tomar un helado con ella.

Alguien se apiadó de mí, se acercó y me dijo unas palabras al oído.

Un sábado cualquiera, en Buenos Aires, un auto se prende fuego después de salirse del camino y dar varias vueltas. Un sábado cualquiera, en Buenos Aires, ambos ocupantes se chamuscan ataditos a sus asientos, el conductor y la acompañante. En Buenos Aires se derrumban almas día a día y quedan tiradas en la vereda hasta que un barrendero, nublado por su propio lunes, las barre como basura urbana.

2

Llegada a Santiago

Ushuaia, sábado 4 de agosto de 2018

Querida Paula:

¿Te sentaste alguna vez en un colectivo junto a una persona muy mayor que sabías que probablemente no volverías a ver, tratando de explicarle antes de bajarte por qué estás dejando tu lugar? ¿Cómo explicar aquello que uno todavía no sabe? ¿Cómo se explica que un lugar no es el tuyo si no sabés por qué no lo es?

Me bajé en Retiro y caminé hacia la terminal de micros. En un par de horas partía con destino a Santiago de Chile. No recuerdo qué fue lo último que mi abuela me dijo, ni tampoco lo último que le dije yo. No recuerdo cuándo la miré por última vez, no recuerdo si me di vuelta para verla alejarse. No recuerdo tampoco si en ese momento entendimos que no volveríamos a vernos. Sí recuerdo algún fragmento de nuestra última conversación, que fue por teléfono a miles de kilómetros de distancia uno de la otra; estaba parado en la plaza de Lugo, una pequeña ciudad del norte de Italia, con un celular viejo en la mano. Ella habló conmigo sin tomar conciencia en ningún momento de no estar hablando con su marido muerto hacía tiempo. Me llamaba como a él y su tono de voz era normal, cotidiano; una conversación común y corriente que fue la última. Ella a su manera y yo a la mía, nos habíamos perdido.

Mi mochila era antigua. Gentilmente, me la habían prestado. Tenía un armazón de metal que aportaba lo suyo a los cincuenta kilos que llevaba sobre la espalda, pero no era el componente principal de todo ese peso. Todo lo que yo había empacado en mi mochila principal y en la secundaria (sí, llevaba dos), no era más que la clara evidencia de mi carencia de un atisbo de idea de hacia dónde estaba yendo, para qué iba, por qué, hasta dónde llegaría y cuándo, si es que se daba, habría de volver. Al salir de Buenos Aires mi perspectiva era el paso por Mendoza, el cruce de la cordillera, mi llegada a Santiago… pero cuando el atardecer mendocino pintó mi ventanilla de naranja y violeta y ya no quedaba mucho recorrido por delante, me di cuenta de que no hay ausencia de un gran plan que no venga acompañada por el atropello de decenas de pequeños planes que te urgen a tomarlos en cuenta.

En mi mochila antigua color verde militar llevaba una vieja y voluminosa linterna que funcionaba con doce pilas de las más grandes. Un peso enorme, y casi escribo inútil pero no lo fue, o sí lo fue durante mucho tiempo hasta que una noche, en las montañas de Perú, le llegó el momento de hacer su aporte a la causa y pagarme por el esfuerzo de haberla transportado sobre mi espalda hasta ese momento. También llevaba veinte metros de soga (para escalar una eventual montaña que nunca iba a presentarse), y botas tejanas de suela dura, lo más incómodo e inadecuado de todo lo que habría de ponerme en los pies en todo el viaje. ¡De hecho llevaba dos pares! Eso sí, no eran los dos del mismo color; no vaya a ser que algún transeúnte me viera por las calles de Moscú y después el mismo transeúnte casualmente me viera también en Singapur caminando con el mismo par de botas. En uno de los bolsillos llevaba un botiquín (quizás como favor a mi autoestima, mi memoria anuló el detalle de su inservible contenido), que al lado del botiquín compacto dotado solo de lo esencial que conseguí tiempo después, pesaba como una sala entera de primeros auxilios. También había ropa de más, como tres pares de jeans y más camperas de las que uno puede usar en diez inviernos, pero voy a dejar de enumerar el contenido de mi primer equipaje porque mis perritas y yo ya nos estamos riendo de solo imaginarlo y así no puedo terminar esta carta.

En apariencia nada sucedió en ese primer viaje con destino Santiago de Chile. Sin embargo, cuando bajé del micro, sentí la arrolladora emoción de no saber en qué dirección daría el siguiente paso. Por primera vez en mi vida bajé de un medio de transporte sin un plan, sin saber siquiera dónde dormiría esa misma noche. Poco antes, en Buenos Aires, transcurría cada hora de mi vida con plena certeza de dónde me encontraría en la hora siguiente. Y ahora ahí estaba, parado en silencio, sin un plan. En Santiago de Chile empezaba a anochecer y, en ese preciso momento, parado en la puerta de salida de la terminal, supe que de ahí en más ya no sería la misma persona.

3

Varado en el Camino del Inca

Ushuaia, miércoles 8 de agosto de 2018

Querida Paula:

Mi casa hoy se encuentra frente a la bahía de Ushuaia. A lo lejos veo las luces de la ciudad. A esta distancia, todas las ciudades del mundo son iguales. Esta noche sin embargo, un poco más acá, delante de mi casa, no se encendió ninguna de las luces de la calle. En noches así, sin el privilegio de la luna ni el favor del alumbrado público, pierdo de vista a mis perritas apenas abrimos la tranquera para salir a pasear.

Ambas son negras y se mueven como panteras en la selva nocturna cuando salimos a caminar por la subida que va de la ruta a casa, entre los arbustos de los terrenos linderos. Sin embargo tengo un secreto que me permite mantenerme al tanto de lo que hacen aunque no las vea. Hace un tiempo me dediqué a fabricar chapitas de identificación para perros (hay cerca de setenta perritas y perritos en la ciudad con mis chapitas colgando de sus collares) y, al ser de metal, tintinean cuando ellas se mueven, lo cual se reveló un hallazgo a la hora de asegurarme de que no se acerquen a los límites del área en la que paseamos. Me imagino sus caritas de sorpresa cuando van sigilosamente hacia una abertura entre dos arbustos que lleva a un terreno edificado al que no tienen permitido entrar, creyendo moverse amparadas por la noche cómplice de sus ganas de explorar más allá, y escuchan mi voz avisándoles que sé dónde están y diciéndoles que vuelvan. Ellas vuelven enseguida, pero lo que no saben es que íntimamente yo deseo que vayan a explorar el mundo entero hasta cuando sea la hora de volver a casa.

En una noche así, huérfana de luna, me senté respirando afanosamente en medio del Camino del Inca. Una densa neblina me asediaba como una manada de lobos esperando que se extinga una fogata. No recuerdo a cuántos miles de metros de altura me encontraba, después de un día completo de ascenso desde Aguas Calientes; olvido que no es importante hoy como tampoco lo fue en ese momento, ya que la altura respecto del nivel del mar ahí no se medía en metros sino por el grado de dificultad para respirar el aire pobre de oxígeno aún en ese verde interminable.

El sendero por el que había caminado hasta ahí no era más ancho que un cuerpo humano robusto; al sentarme con la espalda contra el terraplén, mis pies quedaron colgando sobre el precipicio. El sonido distante de pequeñas cascadas retumbaba desde todas direcciones, y me hacía imaginar una caída profunda, sin fondo. Ya no podía dar un paso más. No conseguía inflar el pecho al inspirar, sin importar cuan profundo respirara no llegaba a oxigenarme. Los últimos días había ayunado, obligado por un malestar estomacal que me anuló por completo hasta el mínimo deseo de comer, y eso tampoco me estaba ayudando. Mi mente estaba como desconectada, incapaz de enviarles señales de movimiento a mis piernas. Mi reloj marcaba las 22:00, en un lugar donde las horas no tenían importancia alguna.

¿Acaso un rato de descanso haría que pudiera volver a avanzar? ¿Debería rendirme e intentar volver al punto de partida? No sentía cansancio en su forma más común, sin embargo era incapaz de moverme. Empecé a considerar la posibilidad de acostarme a dormir y pasar la noche en ese mismo punto del mundo donde estaba sentado. De pronto, escuché detrás de mí el sonido de una campanita, de esas que llevan los animales de rebaño atadas al cuello. Mis ojos, ya adaptados a la oscuridad plena, percibieron el movimiento de varios bultos indefinidos a unos metros de distancia, que pronto se revelaron como las siluetas de un nene y su rebaño de cabritas. Lo saludé sin levantarme; no sé si habrá entendido que no podía. Mis palabras en español eran respondidas por las suyas en quechua. No sabré jamás cuántas de ellas terminaron conformando una conversación con algo de lógica. Minutos después hizo un gesto que reconocí como un saludo y siguió su camino. Recuerdo aún hoy la frustración de no saber cuánto de lo que dije había comprendido.

Apoyé el torso sobre mi mochila, encogiéndome lo más posible para contrarrestar el frío. Mi único deseo en ese momento era que el amanecer me devolviera pronto el uso de mis ojos. Es cierto que los otros sentidos se agudizan cuando tenemos impedida la visión, pero en mi condición de hombre urbano y urbanizado, los sonidos y sensaciones solo alcanzaban para intuir el entorno, tomar por instinto una posición de defensa y protegerme hasta poder volver a avanzar con la luz del nuevo día. De todos modos, por mucho o poco que pudiera ver, la cadena de mando hacia mis piernas seguía interrumpida.

Cerré los ojos, acunado por las vertientes que arrullaran a los nenes del imperio Inca ocultas detrás de un velo de niebla. Mientras pensaba en mi vida después de Machu Pichu, haciendo una nota mental de lo poco que me preocupaba no saber qué había para mí más allá, se abrió paso entre el murmullo del agua una voz que me puso alerta. Me senté una vez más, y escuché a un hombre hablando a su monta. Solo cuando estuvo a pocos metros de mí logré distinguirlo: un hombre del lugar, caminando delante de un caballo que traía tomado por la rienda.

Nos saludamos y me dijo que se llamaba Manuel y había venido a buscarme, advertido de mi presencia y dificultad por su pequeño hijo; cada día que pasaba era más consciente de la existencia de un lenguaje universal más allá de los idiomas. Manuel hablaba bien el castellano. Acepté su ofrecimiento sin pensarlo y monté en su caballo, y partimos rumbo a Machu Pichu.

Más adelante el sendero se volvía más sinuoso y presentaba numerosos desniveles. Algunos eran verticales como una pared, pero el caballo los dejaba atrás fácilmente parándose primero sobre sus patas traseras y luego saltando de una saliente a otra. Y yo que solo dos veces en mi vida había montado, aprendí rápidamente a acompañar sus movimientos con mi cuerpo, tanto para no dificultarle sus saltos como para no caerme hacia atrás, porque donde estábamos, zafarse de los estribos y soltar la crin hubiera resultado en una larga caída sin retorno.

Una vez que llegamos a un tramo de sendero más plano, recordé que llevaba varios kilos de pilas y linterna dentro de la mochila. La saqué y la encendí por primera vez desde que había partido de Buenos Aires, y al hacerlo la noche se esfumó delante de nuestros ojos como en un truco de magia. Manuel giró hacia mí sorprendido, y tuvo que detenerse hasta que se le pasó el encandilamiento. Esa bendita lámpara pesada y tosca era realmente un faro en el océano. Tanto le gustó a Manuel que quiso llevarla él mismo en mano. Se la di y me agarré con ambas manos de la crin de mi monta, y proseguimos en silencio hacia donde el resto de mi grupo, que había partido al mismo tiempo que yo, se encontraba acampando.

Repentinamente, en los pocos segundos que ocupa una frase cualquiera, Manuel se confesó fervoroso amante del capitalismo de quienes aniquilaron a sus ancestros, haciéndome saber que esa cabalgata de rescate era un favor tarifado. “Ochenta dólares” dijo, confiando en haber puesto un justo precio a su esfuerzo. Y no hay duda de que lo era. Confieso haberlo odiado en ese momento, pero una parte de mí no le echó a Manuel culpa alguna. Estaba lejos aún del país en el cual el precio de un favor es hacerle un favor a otra persona, y muy cerca todavía de todo lo que yo quería demarcar con una frontera tangible. ¿Dónde termina el supermercado? No lo sabía en ese momento, pero nunca hallaría ese confín. Manuel me iluminaba el camino, e irónicamente, lo hacía con mi propia lámpara. Puso en práctica su habilidad para subsistir y yo, a mi manera, exhibí la mía. No hace falta que te cuente que, por supuesto, no tenía ochenta dólares. Pero finalmente, encontré un uso y un destino para mi lámpara.

4

El mejor lugar para vivir

Ushuaia, sábado 3 de noviembre de 2018

Querida Paula:

Cada vez que te escribo me pregunto en qué momento tomé consciencia de mi deseo de escapar del deber de planificar mi vida y, si no fue un único momento, qué fue lo que desencadenó mi sensación de estar viviendo una realidad ficticia.

Cierro los ojos, y me veo parado con un pie en cada roca junto a un pequeño charco de agua de mar, sobre las piedras más bajas de la enorme escollera del puerto de Quequén, ciudad pegada a Necochea, donde pasé veranos enteros en mi infancia.Del lado de Quequén, a lo largo de toda la escollera, el agua estaba siempre calma, porque era el canal de ingreso al puerto. Cuando entraba o salía un barco de carga, lo veía con mis ojos de nene, parado a nivel del mar, y me parecía lo más desproporcionadamente grande que hubiera visto en mi vida, y probablemente lo era. Cuando miraba hacia arriba veía una pila de rocas enormes y cubos de concreto, y a los pescadores con sus cañas, muy pequeños allá en esa cima distante.

A veces bajaba hasta esas rocas que se encontraban al nivel del agua, con un pedazo de tanza y un poco de carnada enganchada en un extremo, elegía un lugar cómodo donde sentarme y apoyaba la carnada entre dos piedras lentamente, sin agitar el agua. El otro extremo de la tanza quedaba enrollado con tres vueltas a mi dedo. Me quedaba quieto y hacía silencio, esperando que algún cangrejo saliera de su cueva. A veces la espera era larga e infructuosa, pero de tanto en tanto un cangrejo se animaba a salir e intentaba tomar la carnada y, al darse cuenta de que era una trampa, apenas yo tiraba de la tanza él la soltaba y volvía a meterse en su cueva. No era fácil, había que dar un tirón seco, no muy fuerte pero tampoco lento, en el preciso instante en que el cangrejo apresaba la carnada con una de sus pinzas, y moverlo hacia la boca del balde en un solo movimiento continuo. Solían pasar varias horas hasta que volvía a la parte superior del muelle, algunas veces con uno o dos cangrejos en mi balde, otras con el balde vacío.

Todas las preguntas con las que un día partí de Buenos Aires me recuerdan a los cangrejos de Quequén. Son como hermanos viviendo en un mismo hogar; un gran puerto en el que todo lo que llega y se va me parece enorme, atractivo, y todo lo normal me parece tan distante que me es difícil pertenecer. Más de una vez, oculto bajo algún cielo nocturno que hizo silencio para escucharme, me pregunté si al partir logré realmente subirme a alguno de esos barcos, o solo me alejé de los pescadores para quedarme en mi propio silencio, junto al agua calma del puerto, tan quieto como ellos pero más cerca de los barcos, buscando atrapar una respuesta.

Fue en un lugar cuyo nombre irónicamente no recuerdo, que un nene peruano de no más de diez años me dio la respuesta a una de las tantas preguntas que llevaba en mi mochila. Sin embargo, como con el cangrejo que sale de la cueva y apresa la carnada, no supe hacer un único movimiento certero y poner esa respuesta en mi balde. ¿O sí lo hice?

Era una mañana nublada, estaba mirando morrones en el mercado emplazado sobre las callecitas empedradas de un pueblo no muy distante de la ciudad de Cusco. Recuerdo que en todas direcciones se veían las montañas, y también recuerdo el contraste entre el día gris y los colores de las ropas de las collas y las verduras y frutas que vendían en cada puesto. Siempre me atrajeron los morrones, especialmente los rojos. Un nene, aparentemente en un momento de aburrimiento que decidió dejar atrás conversando conmigo, me dijo que a él también le gustaban los morrones.

Después de un rato de hablar sobre la vida, el mundo, Buenos Aires y el mar (que él no conocía), me hizo una pregunta que había estado elaborando durante todo el tiempo que estuvimos hablando. No suelo recordar palabras textuales (rara vez vas a leer en mis cartas diálogos reproducidos como si los recordara), me es más natural recordar lo que yo sentí al escucharlas. Sin embargo, excepcionalmente recuerdo estas precisas palabras de mi diálogo con ese nene…

—¿Cuál es el mejor lugar para vivir? —preguntó mirándome directo a los ojos.

Recuerdo haberme detenido a pensar qué responderle. ¿Quería saber cuál era el mejor lugar para mí o para él? ¿Había diferencia realmente? Él esperó con calma mi respuesta. No sonreía, solo me observaba detenidamente, como si quisiera leerla de mis ojos antes que pudiera pronunciarla. Creído de haber viajado lo suficiente como para adquirir algún tipo de mística no disponible para quien no lo ha hecho, pretendí con flagrante soberbia tener una respuesta que, no obstante escueta, concentrara todo mi conocimiento supremo…

—El tuyo —le respondí.

Al principio no tuvo reacción alguna, se quedó pensando en silencio. Luego frunció el ceño, crecientemente contrariado. Mientras él meditaba sobre mi respuesta, mis dudas fueron creciendo a la par de las suyas. ¿Qué demonios había querido decirle con eso? ¿Acaso no conocer cuál era mi propio lugar me indujo a darle una respuesta tan banal? Definitivamente ese nene no estaba conforme con el fruto de mi vasta sabiduría reunida a través de media Sudamérica. Él probablemente quería escuchar el nombre de un país, una ciudad, no la pretendida filosofía de un bonaerense en botas tejanas. Finalmente me miró fijo una vez más y luego, en cuatro palabras llanas, me dio toda su sabiduría, inmensamente mayor que la mía, la de un ser urbano todavía enredado y muy alejado de la sencillez y vastedad de su montaña. Cuatro palabras que para mí aún hoy no tienen respuesta y sin embargo fueron una respuesta en sí mismas:

—¿Y eso dónde queda?

Abrí la boca para contestarle, pero terminé nomás suspirando; tuve al menos el tino de entender que debía callar, como siempre que uno no tiene respuesta. Callé sin dudar porque, en definitiva, su pregunta era la pregunta de ambos; dos nenes preguntándonos las mismas cosas por caminos diferentes que se cruzaron solo por un instante, para corroborar que ninguno había llegado aún a una respuesta. La vida pensada para acercarte el control remoto y llevarte el tenedor a la boca había limitado mi respuesta a una obviedad: el mejor lugar del mundo es el tuyo. Lo único que me faltaba era descubrir cómo se halla el lugar propio en el mundo.

Encontré unas palabras escritas en forma de verso en uno de mis diarios de viaje. No es poesía ni es prosa, ni un fragmento de algún cuento u otro texto. Son solo palabras que se juntaron para ayudarme a sedar alguna de las tantas preguntas que viajaron conmigo. No tienen fecha, ni referencia alguna acerca de lo que había frente a mí cuando las escribí. Sí llevan un título: “Futuros”. Tampoco tengo clara la razón por la cual transcribo esto al final de esta carta, pero ahora estará en ese diario y en esta carta que es tuya. Parafraseando a Umberto Eco en “El Nombre de la Rosa”: «Acá te lo dejo, yo ya no sé de qué se trata».

«De todos los futuros posibles

uno elige uno.

De todas las personas posibles,

algún futuro te elige.

Y ahí vamos juntos, gritándonos

¿¡quién me mandó a elegirte!?

Mi futuro sabe que dejará de serlo

y uno sabe que deberá separarse.

Pero no me deja para irse,

solo apoya su mochila

al lado de la mía

para compartir un desayuno.

Será que todos los futuros saben

que su destino no es morirse,

sino conquistarme, y así sobrevivir

en el hostal de mi memoria».

5

Cuchillo de Rambo

Ushuaia, domingo 14 de octubre de 2018

Querida Paula:

En el segundo cajón de la mesada de la cocina, tengo un cuchillo aserrado que compré cuando hacía pan casero para cortarlo en rodajas antes de congelarlo. El cuchillo sigue ahí, no así las ganas de seguir haciendo el pan. Cuando lo tomé para acomodarlo en un cajón que abro con menos frecuencia, recordé que en una carta anterior te conté de la inutilidad de la mayor parte de lo que llevaba en aquella primera mochila con la que salí de Buenos Aires. Lo que no te conté fue que hubo un elemento más que formó parte de aquel equipaje y que no fue mencionado, que resultó todavía más inútil que aquella linterna que al menos supo ser un faro en la noche en su último día conmigo, con el agravante de haber conservado plenamente su inutilidad hasta el último segundo que viajamos juntos; es más, no solo no tuve oportunidad de usarlo, sino que me causó un enredo diplomático antes de perderlo de vista para siempre. Te dejo esta pequeña, graciosa historia sobre mi cuchillo de Rambo.

Habiendo previsto las contrariedades más desafiantes y los páramos más aislados y extremos que pudieran presentarse en mi viaje, dada la inocencia con la que preparé mi primer equipaje, todas las precauciones tenían lugar. Visto con mis ojos de entonces, tuvo sentido la compra de un cuchillo de Rambo. En esa vieja película de los ochenta, el protagonista se auto sutura un corte sangrante en el brazo usando hilo y aguja que lleva dentro del mango del cuchillo. Seguramente creía que podía llegar a ese extremo en mi deambular por las indómitas selvas de quién sabe dónde, por lo tanto me procuré un cuchillo de caza, con una hoja dentada sobre el lomo utilizable como serrucho, mango con hilo y aguja para coserse las heridas (o la remera, sería más mi caso), y una brújula en la tapa: ¿qué otra certeza podía necesitar más allá de la ubicación del polo magnético de nuestro planeta Tierra?

Ahí quedó dormido en el fondo de mi mochila, colaborando con la destrucción de mi espalda a medida que recorría Chile de sur a norte. Junté agua salada del Pacífico en el cuenco de mis dos manos por primera vez, en compañía de mi cuchillo; atravesé el desierto más seco del mundo en compañía de mi cuchillo (y lamentablemente también de mis botas tejanas… puestas); ingresé por primera vez a Perú, Bolivia, la selva del Mato Groso en Brasil, en compañía de mi cuchillo. Siempre olvidado en el fondo de la mochila, tan olvidado que, cuando en una plaza de Brasil me atacaron dos ladrones con un cuchillo parecido al mío, ni siquiera entonces recordé que lo tenía. Estaba irremediablemente condenado a ser el elemento más inútil, ignorado y olvidado de mi equipaje.

Había estado en los principales puertos de Chile buscando un barco de carga para embarcarme como marino y así atravesar el océano. Y lo mismo hice cuando llegué a la costa de Brasil. En Santos estuve cerca de ser contratado. Hice la fila de tres cuadras en la oficina de empleo para personal naval civil. Por fin llegó mi turno y dejé mis datos. Por alguna razón que nunca tuve muy clara, la chica que me atendió decidió hacerme pasar a una segunda instancia en la cual me harían una entrevista personal. Realmente creí que iba a lograrlo, pero la entrevista no llegó a concretarse. A veces el mundo se encarga de mostrarte lo estúpida que es la vida tal como la tenés concebida en tu pequeño mundo urbano e individual. Ajeno al resto del planeta Tierra, yo buscaba embarcarme para cruzar el océano y había sido aceptado, en primera instancia al menos, y todo delante de cientos de hombres que estaban ahí en fila con la esperanza de ser contratados para poder tener un trabajo que les diera la plata necesaria para subsistir y hacer subsistir a sus familias.

Mi deseo de embarcarme me había parecido impostergable durante mi travesía por Sudamérica. Sin embargo miré a esos hombres, y sus miradas en cinco segundos me hicieron más hombre de lo que la cómoda urbe me hubiera enseñado a ser en toda una vida. Más de dos tercios de los hombres de esa fila volverían a casa sin trabajo ese día. Me acerqué a uno de ellos: flaco, bajito, pasaba ya los cincuenta. Me miraba decepcionado más que enojado. Era buena gente, buena gente. Este hombre probablemente quedaría afuera. Le dejé mi botella de agua. Apoyé mi mano en su hombro. Ninguno de ellos ese día se iba a quedar afuera por mi culpa. Me fui, menos individuo y más hombre de lo que era cuando había llegado.

Bajamos del colectivo en medio de la selva. Solo se veía una pequeña cabaña, armada a un costado de la huella por la que estábamos transitando. Nos bajaron a todos y nos pusieron en fila. Un soldado del ejército de Brasil recorrió el interior del colectivo, creo que para asegurarse de que no hubiera quedado nadie a bordo. Luego el chofer cerró la puerta.

Otros soldados custodiaban la fila y la cabaña a la cual, uno por vez, iban entrando los pasajeros que estaban haciendo fila. Yo estaba a diez metros de la cabaña, mirando en busca de un indicio de qué estaba pasando. ¿Acaso estaba en peligro? Nadie parecía alterado, entraban a la cabaña con resignación, y salían por la parte de atrás con la misma cara de circunstancia con la que entraban, aunque algunos lo hacían tomándose el brazo a la altura del hombro.

Llegó mi turno e ingresé a la cabaña desconcertado. Me esperaba sentada una señora tan portentosa y maciza como la jeringa que sostenía en su mano. Tomé nota de su sonrisa de paz e inmediatamente después su aguja entró en mi brazo. Los carteles dentro de la cabaña me contaron que, al entrar en el Mato Groso, el gobierno de Brasil te inoculaba la vacuna contra la fiebre amarilla. No tuve tiempo de pensar si debía o no oponerme. Mientras salía de la cabaña como uno más de los que lo hacían tomándose el brazo, repasé brevemente qué pasos había seguido antes de partir respecto de la prevención de enfermedades: no había tomado ninguna precaución. Bienvenida entonces la vacuna contra la fiebre amarilla, que recibí, por supuesto, en compañía de mi cuchillo.

No recuerdo cómo ni en qué momento dejé atrás el Mato Groso, llegando a la frontera norte de Bolivia. No recuerdo tampoco el nombre del pueblo que me recibió con una plaza dominical rodeada de gente, chicas y chicos circulando en sus pequeñas motos, disfrutando de una noche de verano con un helado en mano y siendo felices en medio de su selva. Fue una de las vistas más bellas que yo recuerde, al menos de esos primeros tiempos de viaje.

Estaba sentado en la plaza tomando un helado mientras veía pasar las motos que daban una y diez veces la misma vuelta, en busca de una pista que me diera una idea de cuál de esas calles debía tomar cuando dejara el pueblo. Y así como pasa en las películas, un cartel me llamó la atención y crucé la calle para leerlo. Mi cuchillo y yo teníamos un nuevo destino.

Caminé varias cuadras por una ancha avenida de La Paz. Me había hecho amigo de dos chicos chilenos y dos uruguayos en el hostal. Teníamos hambre, buscábamos algo para comer, pero todo estaba cerrado; era un día festivo en Bolivia y no había un solo local de comida abierto. Además de comida, yo estaba buscando la agencia de viajes “Los Andes”, que según me habían asegurado unos transeúntes, estaría abierta y se encontraba sobre esa misma avenida, a unas cuadras de donde estábamos. Pero antes nos detuvimos frente a dos señoras collas sentadas en la vereda detrás de una hornalla con una sartén encima del fuego. Vendían sánguches de milanesa. ¿Por qué resistirse?

Pedimos uno para cada uno. Una de las señoras empezó a freír de a dos por vez, mientras la otra cortaba los panes y les ponía mayonesa, lechuga y tomate. Los dos chicos uruguayos empezaron a comer mientras los demás esperábamos la segunda tanda. Cuando me dispuse a recibir mi sánguche y empezábamos a pagar, la señora que se encargaba de los panes se paró, separó un poco las piernas y se puso a hacer pis ahí mismo, parada al lado del bowl de la lechuga. Congelados como en un cuadro, la vimos tomar una servilleta, limpiarse la entrepierna y volverse a sentar mientras la otra señora terminaba de darnos el vuelto. No recuerdo en este momento otra ocasión en la que haya visto la cara de una persona ponerse tan pálida tan rápido, como las caras de esos chicos uruguayos que ya se habían comido la mitad de sus sánguches. Es verdad que fue toda una escena, pero la impresión nos duró poco; nos miramos entre los cinco y nos comimos las “mila” con tanto hambre como cuando las pedimos.

Me acompañaron hasta la agencia, estaba abierta. Tal como había leído en aquel cartelito de ese bello pueblo pegado a la frontera norte, en la agencia “Los Andes” vendían pasajes aéreos de Aeroflot, la aerolínea de bandera rusa. Lima-Moscú a doscientos cincuenta dólares. A mí me quedaban trescientos, era mi oportunidad de cruzar el océano.

Unos días después, un poco caminando, un poco a dedo y un poco más en un micro conducido por una buena persona que de buena gana me hizo el favor de llevarme, mi cuchillo y yo llegamos a una terminal de micros en las afueras de Lima. Cuando estaba bajando del micro, el chofer me recordó una vez más, como lo había hecho durante el último tramo del recorrido, que tuviera mucho cuidado en la ciudad. Me recomendó que fuera al aeropuerto en taxi, no caminando, porque no era posible llegar a pie sin ser robado. Cuando el micro dejó la pequeña terminal emplazada en una esquina, varios policías cerraron inmediatamente una cortina metálica mientras uno de ellos vigilaba mirando en todas direcciones con la mano en el arma. Me quedé un rato observando el movimiento de la gente en la terminal. Los pasajeros salían a la calle solo cuando llegaba su taxi, porque solo entonces los policías abrían la persiana y acompañaban a la persona hasta el baúl del auto para cargar sus valijas. Ni bien el taxi partía, volvían a entrar en la terminal y bajaban la persiana, y lo hacían sin importar que dos minutos después tuviera que salir otra persona.

Sabía que estaba en un suburbio de Lima, en una terminal muy apartada de la zona céntrica y dentro de una ciudad que de todos modos era considerada peligrosa, pero confieso que no esperaba ver tanto cuidado y temor de poner un pie afuera de la terminal. Necesitaba tomarme un momento para pensar. Faltaba bastante tiempo hasta la hora de partida de mi vuelo y tenía que tomar una decisión. La plata que me quedaba era muy poca, debía manejarla bien. Me pregunté si tomar un taxi al aeropuerto era administrar bien lo poco que me quedaba; la otra opción era arriesgarme a perder todo lo que tenía por no gastar en un taxi. Me pregunto en qué momento de mi vida empecé a decidirme por el taxi. No tengo una respuesta. Cuando sea que haya sido, fue mucho después de esto, porque ese día en Lima decidí ahorrarme la plata del taxi.

Subí una escalera oscura y sucia hasta un baño. Recuerdo haberme mirado en el espejo y preguntarme qué demonios estaba haciendo. Saqué mi cuchillo del fondo de la mochila y me lo puse en la cintura del pantalón. Bajé y pedí salir de la terminal. Uno de los policías me dio indicaciones para ir caminando hasta el aeropuerto. No estaba tan lejos, no debía caminar mucho. Me detuvo un momento para decirme que tuviera cuidado con los que vienen de atrás y te cortan la mochila con un cuchillo para sacarte a la pasada todo lo que sale por el tajo. Mi mochila era dura, confié en que no intentarían eso conmigo. En todo caso, iría todo el camino con la mano en el mango de mi cuchillo de Rambo, y que fuera lo que tuviera que ser.