13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

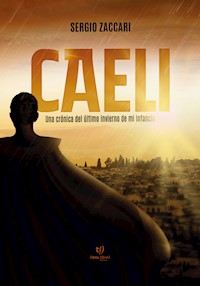

Leo es un escritor reconocido. Motivado por su dificultad para estar en pareja, decide narrar la historia detrás de su primera novela, escrita a sus jóvenes 14 años. A pedido de una bella chica dos años mayor que él, de quien está perdidamente enamorado, debe relatar una crónica de las así llamadas "misiones" que ella, junto con otros chicos del barrio, llevan adelante casi siempre a escondidas de los adultos, misiones que los van a poner a ambos en situaciones cada vez más peligrosas. Una apasionante aventura que transcurre en un único invierno, durante el difícil primer año del colegio secundario, cuando el protagonista toma conciencia de estar dejando de ser un nene para convertirse en un joven adulto. Justamente, el último invierno de su infancia.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 720

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Belén Mondati.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Zaccari, Sergio Gabriel

Caeli : una crónica del último invierno de mi infancia / Sergio Gabriel Zaccari. - 1a ed - Córdoba : Tinta Libre, 2021.

526 p. ; 21 x 14 cm.

ISBN 978-987-708-993-6

1. Novelas. 2. Novelas de Aventuras. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2021. Zaccari, Sergio Gabriel

© 2021. Tinta Libre Ediciones

Agradecimientos

A mis maestras, a mis profesoras, quienes hicieron todo lo que pudieron para que yo egresara del colegio lo más armado y estructurado posible. Sé que obraron todas de buena fe. A mi modo las quise, y las recuerdo.

A las lectoras y lectores que decidieron darle una oportunidad a esta pequeñísima crónica del último invierno de mi infancia, cuyo borrador fue escrito en otro país, otro continente. Veinte años después, aquel borrador se levanta a desayunar un viernes de sol, se calza las zapatillas y sale por fin a la calle.

A la biblioteca pública de Argenta, provincia di Ferrara, Emilia-Romagna, cuyas empleadas cándidamente me permitieron usar cada día la computadora por horas y horas para escribir aquel borrador. Y en su nombre a todas las bibliotecas públicas del mundo.

Y al primer lector, Giovanni Cassiano, a quien espero todos los días en San Luis, con su boina de viaje y sus ganas de ir a verme a todos los fines del mundo a los que me aproximara.

Gracias.

—Ma, ¿el tapado azul que me compraste?

—No es un tapado, Leíto, ¡es un montgomery! Y tampoco es azul. O, bueno, sí es azul, pero no un azul cualquiera. Es azul marino.

—Disculpe el atrevimiento. Usted se llama Leonardo, ¿verdad?

—Así es. ¿En qué puedo servirle?

—¡Sabía que era usted! Mire, lamento interrumpirlo durante la cena, pero mi esposa es una amante extrema de cada uno de sus libros, y no me perdonaría el haberlo visto y no haberle pedido una foto con usted. ¿Le molestaría?

—Claro que no. Dígame cómo se llama ella, así grabamos también un video con un saludo personal. ¿Qué le parece?

—Sería maravilloso. Se llama Andrea. Estoy seguro de que lo apreciaría muchísimo. Le estoy muy agradecido.

—No es nada. ¿Cómo se llama usted?

—Mario.

—Ah, bien… Mucho gusto, señor.

—¿Le pasa algo?

—Solo que es un nombre que me trae recuerdos.

—Me gustaría invitarle una copa de cognac. Me ha dicho ella en más de una ocasión que es su bebida preferida… aunque no la bebe.

—Estimado Mario, Andrea está doblemente en lo cierto. Le agradezco la invitación, pero no.

—Mire que acá ya la está trayendo el mozo. Quise sorprenderlo y la pedí antes de preguntarle.

—Nuevamente le agradezco. Por favor no se ofenda pero, como bien le comentaron, yo no tomo cognac.

—No me ofende, no se preocupe. Pensé que tal vez podría así llegar a entender esta contradicción.

—Usted no ha leído mis libros, ¿verdad?

—No soy buen lector. Disculpe.

—Pero no, hombre. No tiene por qué disculparse. Lo dije porque en uno de mis libros dejo explicado ese asunto.

—¿El del Cognac?

—Así es. Vea, Mario… sí es mi bebida preferida, pero de ninguna copa me gusta. La tomaría únicamente caída del cielo.

1

No entendí nunca cuánto podía durar una clase de Matemática. La primera mitad era ya muy difícilmente tolerable, especialmente para un pobre chico de mi edad, pero el último tramo era irremediablemente un camino infernal, tortuoso e interminable. Esa mañana había mirado el reloj ya tantas veces que me parecía que las agujas no se movían siquiera. Tuve que fijarlo con la vista durante un minuto entero para convencerme de que el tiempo, en realidad, sí pasaba. Desbordaba de entusiasmo, estaba ansioso porque llegara de una vez el mediodía. Lo más inesperado, inusual que a un chico de primero pudiera pasarle, me esperaba a las doce en punto.

La profesora Cornelis sabía que no la soportaba. Y sabía también que ella no podía hacer nada para cambiar eso. Creo que su dilema era si lo que yo no soportaba de su clase era la Matemática o a ella en particular. Al principio yo llevaba un registro de las veces que intentaba proponerme una conversación que pudiera ayudarla a resolverlo, pero pronto desistí. Esta señora fallaba en darse cuenta de que para mí estaba todo muy claro y no podía importarme menos si, para ella, no lo estaba. La Matemática afilaba todas las aristas de mi carácter.

En el hipotético caso (qué conveniente, vestir de supuesto una conversación tan verídica como poco agradable) de haberla tenido sentada frente a mí pidiéndome que le dijera abierta y sinceramente todo lo que sentía, le hubiera dicho que si ella hubiera enseñado otra materia que no fuera Matemática, yo hubiese odiado esa materia. Lógicamente ella hubiera contestado que el problema entonces era ella y no los números, a lo que yo hubiera replicado que, de haber otra profesora de Matemática en su lugar, también la hubiera odiado sin importar qué tan bien pudiera caerme, por el solo hecho de tratar de enseñarme Matemática. ¡Ay, estimada señora Cornelis! Cuando finalmente se diera cuenta de que por más que habláramos y habláramos hasta que fuera a tomar la leche a su casa acompañado por mis nietos, la disuasión pedagógica conmigo no habría de funcionarle y nunca obtendría de mí lo que buscaba (mi interés por una materia que parecía cautivarla tanto), apuesto aquella mi joven alma ofendida con algunas ciencias exactas a que, de todos modos, usted se hubiera autoconvencido de que la culpa era mía, que no tenía remedio y que usted había hecho todo lo posible.

Como calculado por el multiverso para hacernos notar el contraste, había un día en la semana en que, después de Matemática, teníamos la materia que más me interesaba. Ese día, al momento del timbre, con natural regocijo veíamos cruzarse en la puerta del aula a una soleada mañana de primavera que llegaba, y una noche de lluvia helada que se iba acovachada en doce tétricas campanadas. Lejana, opuesta a la señora Cornelis como el Ecuador a la Antártida, la profe Sandra, con su rostro angelical y severo a la vez, belleza de la naturaleza y dueña de una gracia, una elegancia que se deslizaba como un paño de terciopelo sobre madera lustrada, inmune al corderoy áspero de las tristes, larguísimas polleras geométricamente rectas color musgo o marrón de la Cornelis.

Me pregunté alguna vez si mi decisión temprana de convertirme en escritor tuvo que ver con que Sandra fuera la profesora de Lengua. Ahora, sentado en una sala apartada en esta acogedora biblioteca emiliana, me lo sigo preguntando. ¿Si ella hubiera sido la de Matemática, qué tan matemático sería yo? Y si hubiese sido la Cornelis quien me enseñara a escribir, ¿qué futuro hubiera podido tener como escritor, si con toda probabilidad hubiera odiado desde el más pequeño yuyo de Lepanto hasta el más vernáculo bicho que camina?

La Cornelis era una señora blancuzca, chata, helada y molesta, como la escarcha del freezer, que el destino había puesto en mi camino por alguna razón fugitiva de mi entonces precario entender. Tenía una persistente sonrisa resignada, como de eterna ofendida. Estaba siempre dispuesta a mostrarnos cuánto la entristecía cada una de las bromas que los chicos le hacían en clase. El hecho de que no fuera capaz de comprender que nunca iba a despertar lástima en los alumnos que se reían de sus caras y sus reacciones, me volvía más refractario todavía a su personalidad. Aunque debo decir que, si después de haber reaccionado a una broma como siempre, poniendo cara de “pobrecita de mí, cómo me hacen una cosa así”, se esforzaba por comprarnos con una sonrisa cómplice, también me caía mal. Finalmente, concluí que era indistinto lo que ella hiciera y cómo lo hiciera, pues nunca se ganaría mi aprecio.

Una mañana la Cornelis estaba escribiendo sus interminables filas de cuentas y ejercicios en el pizarrón. Ocasionalmente, se pasaba una hora entera copiando las ecuaciones que nosotros debíamos reproducir en nuestras carpetas y resolver (en clase los más veloces y nunca en la vida yo en particular), y ese día nos tocaba. Hacía frío y ninguno de nosotros, ni las chicas ni los chicos, podía empezar a escribir. Abríamos la boca hasta desencajar las mandíbulas en una sucesión interminable de bostezos mientras ella gastaba tiza como una poseída, acaso con la intención de decirnos que así de enérgicos teníamos que ser nosotros también. De hecho, debía agradecer que tuviéramos los ojos abiertos y miráramos sus fictos rulos elongarse a la cuarta potencia entre sus raíces de otro color y el brillo inalcanzado de la espiral de la proporción áurea.

Uno de mis compañeros, sentado en el fondo del aula contra la pared, empezó a hacer un ruido con la boca, una especie de zumbido. La Cornelis siguió escribiendo. Enseguida empezaron algunos más a hacer el mismo ruidito y pronto estábamos todos zumbando. El aula parecía estar dentro de un panal. Mientras la veíamos con la mano en alto y la tiza endemoniada moviéndose pegada al pizarrón, esperábamos con ansia su reacción, conteniendo las ganas de soltar la carcajada. De repente, después de girar la cabeza un par de veces, dejó de escribir. Luego nos miró con seriedad y exclamó con voz estridente: “¡Chicos, apaguen eso!”. Tras unos segundos de calma, se escuchó un estallido de risa general tan fuerte que tuvo que dejar de escribir otra vez. Entonces se dio vuelta y nos miró con una seriedad tan poco creíble como amenazante pretendió que fuera. Recuerdo haber murmurado ¡pobre mujer! Estaba convencida de que debajo de algún banco escondíamos quién sabe qué tipo de raro artefacto. Realmente, la Matemática hacía de mí un odioso señor Hyde.

Una vez, durante un período de sensibilidad extrema de esos que en ocasiones sufrimos nosotros los escritores, en los que parece que perdemos nuestra coraza y quedamos expuestos a hacer lo que nunca haríamos, a decir que sí cuando normalmente negaríamos hasta la tumba, cruzó por mi cabeza la idea de reconocerle un mérito a la Cornelis. No entendí jamás por qué pensé hacer una estupidez semejante. Sin embargo, es un hecho sorprendentemente verídico. Por la ansiedad que esto me provocaba, de noche tardaba tanto en dormirme que me prometía decirle al otro día sin falta lo que le tenía que decir y solo así, y tarde, conseguía entrar en la fase de sueño profundo. Obviamente amanecía tan cansado y de mal humor que, no pudiendo evitar culparla por ello, mandaba toda la cuestión al diablo y me emperraba en no reforzarle gratuitamente la autoestima con elogios hacia su encomiable persistencia que, al fin y al cabo, era todo lo que pensaba reconocerle. No un éxito, solo una derrota digna y en lucha. A la noche siguiente me retorcía insomne por no habérselo dicho y amanecía una vez más cansado por su culpa, cayendo sin remedio en ese círculo vicioso que se rompía recién cuando mi joven corazón, desbordante de amor por la mitad de las mujeres del planeta, sucumbía ante el deseo de soñar con una de ellas en particular: la profe Sandra.

Una noche, a principios del año precedente al año en cuestión, después de la cena, mi mamá y yo estábamos sentados a la mesa mirando el fondo de nuestros respectivos vasos, como si ahí estuviera la primera palabra de una conversación más deseada que dicha. Le conté que esa mañana había tenido mi primer examen de Matemática del año, el último año del colegio primario. En lugar de preguntarme cómo me había ido, se salteó lo que para entonces era ya obvio y me preguntó por qué mis notas en Matemática eran siempre bajas. Ella no esperaba siempre diez en todo ni lo pretendía, pero estaba sinceramente sorprendida. Mis calificaciones, en general, siempre habían estado por encima del promedio, mientras que en Matemática raramente había alcanzado el cuatro durante todo el primario. No estaría revelándose una verdad universal si confesara mi sospecha de que, las pocas veces que esto de aprobar al filo se dio, fue porque ya de favor alguna maestra, resignada, decidió hacer la vista gorda con la esperanza de que al año siguiente se despertara mágicamente en mí un incontenible deseo de hacer cuentas imposibles mientras estaba sentado en mi banco, tomando la leche, en el kiosko y hasta en el baño.

Le contesté que a pesar de mi afición por el análisis y la lógica, la Matemática me interesaba tan poco que ni siquiera era capaz de esforzarme por el orgullo de pelearla contra ese monstruo de diez cabezas que me tenía bajo su garra arrancándome la carne; que la idea de obtener un logro en ese campo no me generaba siquiera la ilusión de obtener esa tal victoria. Ella me escuchó y supo que nada de lo que pudiera decir me haría cambiar de opinión. Sin embargo, decidió sembrar una pequeña semilla.

Recuerdo que corrió el plato a un costado y se acomodó apoyando los codos en la mesa, tan delicadamente que me quedé embelesado. Si bien noté que tenía algo en mente, tuve la impresión de que no iba a intentar convencerme de nada, sino tan solo a contarme algo que ella pensaba. Con una sonrisa, como siempre lo hacía. La apabullante diferencia entre una enseñanza y una bajada de línea.

Me dijo que cuando era chica sentía la misma aversión por los cálculos, que cuanto más rebelde se ponía con el pasar de nena a mujercita, más estúpida e inútil le parecía la Matemática. Sin embargo, un día, después de haber leído un artículo en una revista, entendió que la Matemática a nivel escolar no era un fin en sí mismo, sino una manera de desarrollar la mente. Recuerdo el tocadiscos de mi casa… estaba sonando una agradable canción italiana que hablaba del champagne. Apoyé los codos en la mesa yo también y puse atención, el razonamiento empezó a cautivarme. La Matemática es para el cerebro lo que las pesas son para los músculos. Al exigirle que resuelva problemas usando fórmulas y sistemas que debe aprender, el cerebro en desarrollo genera nuevos circuitos y potencia las conexiones neuronales existentes, en definitiva, haciendo de su dueña o dueño un ser más inteligente.

Era linda mi mamá. Y también inteligente. Tenía esa capacidad que pocas personas desarrollan, de transformar cualquier idea compleja en una frase simple. Tal vez no estuviera dotada de la inteligencia analítica de un genio de la física, pero tenía esa sabiduría sencilla que te hace creíble. Me hablaba siempre con una sonrisa tan natural que parecía que no le costaba sonreírme, y me llenaba de dulzura cada vez que me dirigía la palabra. Aún hoy nos imagino sentados a la mesa hablando hasta que el solcito de la mañana se meta por la ventana, como le gustaba decir. Si bien es siempre el mismo sol y en teoría bastaría verlo una vez, debo reconocer que se dejó ver demasiado poco.

2

Sonó el timbre por fin y salí corriendo como si la Cornelis me hubiera amenazado con dictarme ejercicios extra para castigarme por mi falta de aplicación. En realidad, estaba ansioso. Tenía solo catorce años y una chica de tercer año me había pedido encontrarnos después del timbre de las doce. Era extremadamente inusual y de solo pensarlo me temblaban las piernas, aunque faltaran horas para el mediodía. Para colmo, no era una anónima chica de tercero.

Esa mañana había entrado al colegio como siempre, dormido, mezclado en la manada de gente que fluía en silencio, con resignación. Estábamos formados en el hall cantando las mismas incongruencias que cantábamos todas las mañanas, rezando como cada día el Aua fada (Our father, Padre nuestro). Debo señalar que el Aua fada al que yo ocasionalmente le rezaba no era el más ortodoxo, tradicional. Creo que, de algún modo, esa religiosidad debida que el hábito manda se había ido ensamblando en mi mente de modo diferente del esperado. Mis estructuras estaban en plena formación tanto como la masa para derribarlas. Ahí donde se me enseñaba a venerar a un gran padre creador y todopoderoso de estilo bíblico, yo había ido conformando calladamente mi propio firmamento. Más inmediato y a la mano, estaba compuesto por diferentes personalidades que, si bien eran invocadas genéricamente como el Aua fada, decidían en el seno de su oficina celestial quién debía intervenir según mi requerimiento. Resultará quizás sugestivo y hasta hilarante que entre mis deidades hubiera espíritus tan disímiles como Manuel Belgrano, Albert Einstein, María Magdalena, Leonardo Da Vinci y Evita.

Mientras Miss Elinor, la directora de la sección de Inglés, dirigía nuestras voces corales (más de barrera que de grupo de gente que canta), yo me entretenía haciendo gestos y mimando para deleite de mis compañeros algunas palabras de canciones que, a esa hora, ni los más fanáticos cantaban con ganas. Bastaba una broma bien tonta a quien esa mañana sintiera por alguna razón que debía comportarse de la manera más correcta y seria posible, para desencadenar esas carcajadas contagiosas que se escapan aunque te tapes la boca con las manos. Hacía caras y luego veía cómo a los otros les brotaban lágrimas de risa y todo porque sabían que en la formación no debían reírse. Cada tontería, que en un recreo no hubiese provocado reacción alguna, en plena formación se volvía pura y brillante comedia. Renegado ya a esa edad de la sociabilidad debida, disfrutaba de mi rol de comediante de fila. En el contexto apropiado era de lo más afable y jovial.

Puntualmente, solía buscar con la mirada entre las chicas de tercero una cabeza de pelo castaño con algo de rubio. Si bien no era fácil ubicar a una persona en particular entre cientos de aburridos y dormidos seres cabizbajos, ella era inconfundible. Todas las mañanas procuraba mirarla aunque no fuera más que un instante, para empezar el día con su risa y sus gestos imprimados en mi retina. No era una chica popular ni se mostraba demasiado. De hecho, la primera vez que la vi fue recién a fines de abril.

En la primera semana de clases de ese, mi primer año del secundario, había quedado maravillado, queriendo mirar a todas las chicas a la vez, a las que tenía a dos metros y a las que estaban en la otra punta de un corredor dado. Me había enamorado ya unas cincuenta veces antes del fin de semana. Definitivamente, mi corazón no estaba preparado para un cambio tan abrupto: de convivir con las pequeñitas del primario a verme en un edificio nuevo, diferente, con más pasillos y menos patio, rodeado de adorables jovencitas que, debo agradecer, soportaban con admirable comprensión que me la pasara mirándolas con ojos mezcla de amor y asombro. Sin embargo, todo lo que me parecía amor dejó repentinamente de serlo el día que la vi a ella por primera vez.

Era el último miércoles de abril. Un chico de segundo, con quien había intercambiado alguna palabra amistosa alguna vez, me dijo que había algo que quería mostrarme y me propuso acompañarlo. Nunca supe qué vio en mí, por qué decidió compartirlo conmigo. A la vez ángel y parca, apareció en mi vida fugazmente para ello. Finiquitada su misión, a saber por quién encomendada, no volví a cruzarme con él ni ese año ni en los cuatro subsiguientes. Por alguna jamás clarificada razón, de todos los amigos, compañeros y conocidos que debía tener, me eligió a mí. Durante mucho tiempo lo atribuí a la intervención del Aua fada, pero cualquiera que haya sido su motivo o razón, mi vida cambió a partir de ese día. Dijo que teníamos que sentarnos en la escalera, precisamente en el cuarto escalón, y esperar. Por supuesto me negué, alegando que los recreos eran importantes y no tenía deseos de perder uno de tan tonta manera. Él me escuchó, luego dijo que, si me iba, perdería la oportunidad de ver algo mágico que quedaría grabado en mi memoria para toda la vida. Por suerte y lo contrario, me persuadió.

Nos sentamos exactamente en el cuarto escalón contando desde el piso, unos pocos centímetros a nuestra derecha desde el centro. Se arrimó y quedamos brazo contra brazo y pierna contra pierna. Sonreí incrédulo, avergonzado ante las miraditas de los que pasaban, pero él reafirmó que la exactitud de nuestra posición era fundamental porque nuestra mirada debía descender hacia la mesa del comedor en un ángulo preciso. Lo vi tan minucioso, convencido, tan Níkola Tesla visualizando los imanes rotar, que no pude más que quedarme apichonado ahí con él y esperar el gran acontecimiento.

Una chica se acercó a la mesa. Llevaba el pelo atado en una colita de caballo con una cinta roja. Dejó a un costado un bolsito que traía colgado del hombro, se sentó y apoyó en la mesa un libro y una manzana, roja también. El pibe apretó mi brazo. Estaba tenso como si tuviera lección y la profesora estuviera recorriendo con el dedo la parte de la lista donde se encontraba su nombre. No era necesario que me aclarara nada, el gran acontecimiento era ella misma.

Se había peinado la colita no muy tirante o, al menos, para entonces ya se le había aflojado. Me llamó la atención que no le diera importancia a la impecabilidad de su pelo y su uniforme. Estaba acostumbrado a ver que las chicas de mi colegio vivían pendientes de su apariencia pulcra y prístina, sin embargo, para ella parecía irrelevante. La observé con detenimiento. Abrió el libro y así como se sentó se quedó, concentrada en su lectura. Recuerdo que empezaron a arderme los ojos… creo que, sin darme cuenta, había dejado de parpadear. Posé mi pera plácidamente en la palma de mi mano y seguí con la vista su manzana mientras le daba el primer mordisco. El pibe se emocionó y siguió hablando como si relatara un partido. Dejé de prestarle atención. Su voz me abrumaba.

Ella cruzó las piernas y descubrió ligeramente uno de sus muslos. En mis manos explotó de pronto el deseo apabullante y desconocido de acariciar su piel. Rocé con un dedo imaginario sus labios mojados de jugo de manzana y así, con un solo movimiento, mi reciente interés por el estudio de cómo contrarrestar con racionalidad la atracción, fue por completo desarmado. Nada me había preparado para comprender una fascinación semejante. Nadie me había explicado jamás que existía la mera posibilidad de quedar así encantado.

El pibe se dio cuenta de este predicamento y me dio una palmada en el hombro tratando de aflojarme. Sin embargo, de inmediato me aclaró que todavía no había visto aquello que habría de recordar para siempre. Ya lo que estaba viendo sin duda era inolvidable pero, antes de que pudiera decírselo, me pidió que hiciera silencio, como si fuera requisito enmudecer hasta el pensamiento. Cerrando sus dedos entorno a mi brazo, anunció que había llegado el momento. Levanté la cabeza y agrandé mi campo visual como si algo de tamaño extraordinario estuviera por hacer su gran aparición. Él, en cambio, achicó los ojos como queriendo reducir la distancia que nos separaba de ella, por lo que achiné los ojos yo también y me dispuse a prestar atención a los detalles.

De pronto el patio pareció iluminarse como si el colegio entero acabara de salir de una tormenta. Un haz de luz traspasó la ventanita de una claraboya y trazó una línea recta hasta la mesa. Todavía no encontré (es inhallable porque no existe) una imagen tan representativa de la belleza femenina como la que vi esplender en ese comedor. Recuerdo haber abierto la boca como si el labio inferior me pesara, y la sensación tan nueva de perder noción de mi cuerpo. Estaba viendo por primera vez qué tan luminosa, tan creada para brillar podía ser una chica. Fue deslumbrante, fue como abrir cándidamente el armario y encontrarme con un océano.

Le dio otro mordisco a la manzana y me maravilló, por supuesto sin saberlo y sin querer, con la naturalidad de sus movimientos. Parecía que el colegio entero se había vuelto un entorno accesorio que confluía a su alrededor, femenino, lindo como ella. Seguí con la mirada el perfil de su nariz, el contorno de sus labios azucarados por la fruta. Luego bajé la cabeza para poder volver a respirar. Me levanté de la escalera y caminé finalmente por el corredor hasta mi aula, frotándome los brazos, sorprendido de tener la piel de gallina. Me senté en mi banco asombrado, convencido de no haber visto jamás un rostro tan hermoso. También fue el rostro más bonito que habría de ver, y esta afirmación hoy me provoca nostalgia.

Su nombre era Caeli, caída del cielo. Si te acercabas a ella en un día lluvioso ni siquiera notabas que estaba nublado. Resplandecía, de verdad lo hacía. Con solo mirarte derretía tus medias incluso dentro de los canadienses aunque fuera el día más frío de junio. Su pelo era castaño, pero no castaño y listo, era una congregación de diferentes tonos de castaño mezclados con un puñado de monedas de oro brillando a la luz del sol. Sus ojos eran francos, te dejaban verla, como las ventanas de una casa de campo dejan ver su interior, sin rejas, sin cortinas. Cálidos, traslúcidos, como el ámbar, como si miraras a través de un frasco de miel que reposa sobre el alfeizar.

Ahí estaba pues aquella mañana, satisfecho de mi contrapunto coral devenido en paso de comedia, y a la vez preocupado. Había apenas entrevisto su colita de caballo en la formación y la buscaba, acongojado, como si algo terrible hubiera podido pasarle. Si bien nadie a mi alrededor hubiera podido saber qué era lo que pasaba por mi mente, el cariz de tragedia que mi corazón dio a su aparente ausencia me hizo avergonzar. Inevitablemente, había tomado conciencia de estar enamorado de una chica que ni siquiera sabía que yo existía.

De pronto sentí mis piernas doblarse y perdí la fuerza para mantenerme parado cuando Caeli salió de entre la multitud y se dirigió hacia donde estaba yo. Las canciones de alabanza se habían terminado, la formación misma de la mañana se había terminado. Miss Elinor nos había liberado y todos hormigueaban en el patio preparándose para ir a sus aulas. Y yo ahí estaba, clavado a un costado, ajeno al barullo, empequeñecido además de pequeño, falto de una estrategia para disimular el pánico que me daba imaginarla cerca.

Caeli, de hecho, no iba hacia donde estaba yo, iba hacia mí. Traté de respirar hondo, templar mi carácter en lo que dura un timbre. En lo segundo fracasé rotundamente. Me transpiraban las manos, los dedos me temblaban incluso apiñados en los bolsillos. Le recé al Aua fada para que ella dejara de mirarme, porque mi corazón ya se podía escuchar desde el aula de primeroB, la más apartada. Pensé en lo ridículo que me veía, paradito en la baldosa a pies juntos como Jack en su papel de fóbico de las líneas, haciendo de cuenta que estaba ahí firme como zapata y columna por una muy importante razón distinta del deseo de cruzarme cada mañana en su camino. Y todo en tres segundos que me parecieron una clase de Matemática entera.

—Hola —dijo apenas estuvo frente a mí—, ¿vos sos Leonardo, de primer año?

De verdad recé para que el sonido de mis latidos no llegara a sus oídos. Y también pedí poder contestarle sin sonar estúpido pero, evidentemente, hasta para el Aua fadafue mucho pedir.

—Sí, de primero A —dije como si importara. Tenía catorce años y primero A, B o Jota, eran siempre dos años menos que ella. Una vida entera.

Ella me sonreía con simpatía, yo me hundía en la amargura de verme imposibilitado de devolverle la sonrisa. Estaba seguro de que al abrir la boca sonaría tonto ante la chica que me cortaba la respiración solo con pasarme cerca. Sin embargo, no decirle nada era igual de inadecuado. Una verdadera tragedia griega.

—Te estaba buscando. Te busqué ayer también, pero ya te habías ido —explicó.

—Ah sí, quería llegar a mi casa cuanto antes...

Habrá tenido el Aua fada piedad de mí, o quizás conservaba yo un remanente de lucidez. Lo que fuera, alcanzó a cerrarme la boca a tiempo antes de terminar la frase y revelarle así que había corrido a casa para llegar a ver la repetición de un capítulo de la serie “Galáctica”. Terminé preguntándome si sentiría la misma zozobra sin remedio cada vez que ella estuviera frente a mí, o si lograría mejorar con el tiempo.

—No importa —siguió—. Mirá, ahora tengo que entrar...

Atrás de ella pude ver con alivio que la profe de Sociales estaba entrando al aula.

—Quería decirte una cosa, contarte algo importante. ¡Ufa, ya está sentándose en el escritorio! ¡No pierde un segundo esta tipa! —protestó mientras espiaba por la ventana.

«Algo importante», pensé mientras le pedía al Aua fada que me mantuviera compuesto y de pie un minuto más.

—Hay una mesa en el comedor más chico donde nunca se sienta nadie. ¿Nos podemos ver ahí para el recreo del mediodía?

Me dio tiempo solo para decirle que sí. Decirle que no, ahora que lo pienso, hubiera tomado tanto como aceptar, por lo que el tiempo tuvo poco que ver en este caso. Evidentemente, mi cara era la de alguien que le hubiera dicho que sí a lo que fuera.

3

Matemática había pasado y era una sensación de libertad embriagante. Poco tiempo atrás había descubierto que prefería que lo peor llegara antes que todo lo demás, para después poder gozar del resto de la mañana sin temor por lo que quedara. Era una buena manera de tolerar la materia que detestaba, pensando en que transcurriría y nada peor nublaría luego mi horizonte. Es verdad que temí estar nuevamente ante una virtud de la Cornelis y de su materia pero, afortunadamente mi mente, juez parcial como no había, sentenció que la disposición de las horas era exclusivamente mérito de la directora o de quien fuera que había armado los horarios.

Me senté con Niko en el tronco del patio. Él era mi mejor amigo, el único que me había quedado del colegio primario. El resto de los chicos (y sus madres y padres) habían decidido hacer el secundario en otros colegios. Algunos habían permanecido, tomando el riesgo de continuar en un colegio cuyo secundario históricamente había sido solo para chicas, pero Niko era el único a quien yo podía considerar un amigo. Nos conocíamos desde segundo grado y ya nos habíamos peleado y vuelto a amigar la suficiente cantidad de veces como para saber que nos unía una amistad sólida.

Obviamente, estas palabras las usaba yo, un futuro escritor. Él, en cambio, se limitaba a dejar resbalar fuera de su boca un escueto “sí” cada vez que le preguntaba si me consideraba su amigo. Yo sabía que para él yo era su único amigo tanto como él lo era para mí, pero me gustaba presionarlo para que hablara y ver hasta dónde podía llegar antes de hacerle perder la paciencia. Su nombre era Nicolás, pero ambos, por admiración a Tesla, habíamos acordado que podíamos ver de buen grado llamarlo Níkola, él por la genialidad y yo más por lo huraño. El rigor de crónica me obliga pues a dejar constancia de que Niko, con K, es un tributo a Tesla y no una alusión a alguna ascendencia griega. Pensar que, cuando aceptó venir conmigo a sentarnos en el cuarto escalón de la escalera, después de escuchar toda mi descripción previa, como la de aquel pibe de segundo pero mucho más invitante, después de haber presenciado la secuencia de imágenes más hermosa de todo el colegio, esa visión de belleza leonardesca que se suponía debía quedar grabada en su memoria para siempre tal como había quedado en la mía, lo único que comentó, y solo porque insistí para saber su opinión porque su expresión, como siempre, no me decía nada, fue un simple y más lacónico que nunca “Uh”. Creo que fue la prueba que me faltaba para terminar de aceptar que su manera de expresarse jamás iba a dejar de ser minimalista, viera lo que viera. Y para mí estaba bien así.

Niko no me decía mucho cuando le preguntaba acerca de lo que pensaba, ni de Caeli ni de nada. Aunque debo decir que su progreso en ese campo fue asombroso en ese primer año de nuestras vidas como alumnos de secundario. Cualquier persona que no lo conociera lo hubiera tomado por un indiferente, un apático sin remedio al que nada más que el viento podía moverle un pelo. Pero mirando a través de sus ojos poco expresivos yo me había acostumbrado a darme cuenta cuando algo lo perturbaba. Sus preocupaciones, en general, tenían que ver con algo que yo le contaba o las dudas que le planteaba. Y con la impotencia de saberse incapaz de expresar sus reflexiones y consejos con claridad, o incluso de manera poco clara. Yo lo sabía. Era consciente de su sufrimiento cada vez que le pedía su opinión pero, de todas maneras, lo hacía. Para él era importante que me fuera bien en lo que hiciera y él quería que yo contara con su análisis siempre.

—¿Por qué la chica más linda de todo el colegio querría encontrarse conmigo? —pregunté mirando la punta de mis canadienses.

—La más linda y la más odiada —reflexionó él con su voz monocorde y la vista perdida en la lengüeta de sus mocasines.

El reglamento exigía una cierta uniformidad en la ropa que nos poníamos. Si bien alguna vez alguien había hecho notar que el colegio no aceptaba zapatos que no fueran los canadienses marrones, se podía ver algún que otro par de mocasines en uso. Aparentemente, la regla no era rigurosa, siempre que los mocasines fueran marrones. Yo usaba los canadienses. El usar mocasines, para mí, era un modo más de mostrar lo que yo llamaba rebeldía de profail (profile), esa que sirve para abultar el listado de características de sí que la gente desea exhibir, pero no sirve para cambiar el mundo de nadie. Era una rebeldía inútil porque, obviamente, un colegio privado iba a exigir respeto por su uniforme y, claramente, la carta ganadora era que, después de todo, quienes no quisieran estar uniformados eran libres de pasarse a un colegio público donde cada uno se vestía como quería.

Una vez, por mero aburrimiento, puesto que sabía que él no era así, lo acusé de falso rebelde. Y él defendió sus mocasines de la manera más original que hasta entonces había escuchado. Dijo que los usaba porque le recordaban el colegio primario. Cuando éramos chicos, en los días de lluvia nos hacían pasar los recreos en el salón de actos del colegio. Un salón grandísimo, con un escenario en uno de los extremos y un piso hecho enteramente de madera lustrada. Nosotros, él y yo y nuestros compañeros que ya no estaban, jugábamos a cualquier tipo de juego que requiriera correr para todos lados, frenarse de golpe y cambiar de dirección, ya fuera la mancha, el poliladron o el que fuera. Por culpa de los mocasines Niko siempre perdía. Era el primero en ser tocado o atrapado porque no tenía un mínimo de adherencia al suelo y derrapaba como un dibujito animado. Sin embargo, al verlo resbalar por todo el salón, tan risueño y divertido, íntimamente los demás nos lamentábamos de nuestros reglamentarios canadienses.

En el edificio del secundario ya no teníamos un salón de actos así. Aunque lo hubiéramos tenido, jamás nos hubiéramos puesto a correr como dos nenes ante los ojos de todas esas chicas más grandes. No obstante, él decía que al seguir usando los mocasines recordaba nuestros años en el primario y cuánto nos divertíamos entonces. Ahora puedo decir de haber visto alguna vez a un adulto aferrarse a un pasado que quisiera que no se hubiese ido nunca. Suele ser decididamente triste. En esa época, sin embargo, no tenía todavía las horas de observación del comportamiento humano necesarias para formar juicio, pero intuía que para Niko no se trataba de nostalgia, que los mocasines no eran un motivo de tristeza. Él los llevaba como un homenaje.

Y tenía razón, por cierto, acerca de Caeli. Los varones babeaban por ella porque era lindísima, pero ni bien eran rechazados, sistemáticamente la despreciaban tanto como las mujeres, que la consideraban directamente una puta. Así se referían a ella cuando se ponían a conversar en grupitos y a hablar a espaldas de quienes no estuvieran presentes. Y como ella jamás estaba con ninguna de sus compañeras, era el blanco predilecto.

De ella no sabían casi nada y eso les estimulaba la imaginación. Decían que la madre era una auténtica puta que, de hecho, trabajaba de eso y le conseguía clientes a Caeli también. Se comentaba además que el padre en realidad no existía y que sus gastos eran pagados con el fruto de su trabajo sexual. No conformes con esto, habían hecho correr el rumor de que ella, la madre y la abuela se dedicaban las tres a la brujería. Evidentemente, se trataría de una cuestión hereditaria. Tan brujas habían resultado estas mujeres que, en ocasión de algún poco precisado ritual destinado a dañar a personas inocentes como sus pobres compañeritas, llegaban a pintarse en el cuerpo símbolos satánicos con sangre. Más aun, terminado el rito, se acercaban desnudas al animal cuya garganta habían recién cortado y colocaban la boca bajo el chorro de sangre para beberla, relamerse e incluso chuparla de la alfombra del living, o tal vez del cerámico del comedor.

Lo que se decía en el colegio acerca de ella, entonces yo supuse que Caeli ni siquiera lo sabía, dado que ni sus tiernas compañeritas se lo decían en la cara, ni nadie que pudiera tal vez tener un atisbo de decencia iba a advertirle acerca de cuanto se rumoreaba a sus espaldas. Sin embargo, lo tenía muy claro. También la insultaban, de frente, y delante de quien fuera. Y ella simplemente las ignoraba. Jamás la vi entreverarse en un intercambio de puteadas ni oí decir que hubiera contestado a alguno de los insultos. Su única reacción era siempre darse vuelta e irse, con la mirada tan carente de ira que parecía un personaje de la mitología más que una humana mortal. Sus compañeritas de alta alcurnia le manifestaban continuamente rechazo aunque Caeli nunca había intentado pertenecer a ninguno de sus grupitos, ni a los de sus propias compañeras, ni a los del otro tercero ni a ninguno de cualquier otro año. De hecho, se la veía complacida de ser apartada.

—¿Hacemos un poco de tronquismo? —preguntó Niko.

Dejó de mirarse los mocasines y alzó la vista exhalando un suspiro, como si dentro de su cabeza el cubo de Rubik hubiera sido finalmente alineado. Me paré con los dos pies juntos en uno de los extremos del tronco mientras él hacía equilibrio en la otra punta. El tronquismo era nuestro deporte, invento original de los varones de primer año. En un tronco que no medía más de un metro de largo, cuya cara inferior era convexa como el fondo de un bote y la de arriba lo suficientemente plana para permanecer de pie, cada jugador debía subirse, hacer equilibrio en una punta y balancearlo hasta hacer caer al adversario. Siendo uno de los extremos más ancho y plano que el otro, se jugaba a dos tiempos con el respectivo cambio de lado para compensar la disparidad. En general, todos preferían empezar del lado ancho, para tener asegurada la primera victoria. Por el contrario, luego de haber llevado a cabo un análisis del comportamiento de los chicos, yo prefería empezar del lado angosto. Es verdad que a veces perdía, pero con frecuencia hacía caer a mi adversario con un sacudón sorpresivo porque se sentía seguro parado en el mejor lado. Así dadas las cosas, como bien explicaba en la última página de mi primera teoría de ese año, pasar al lado fácil habiendo ya ganado en el difícil era una ventaja psicológica inmejorable.

Cuando transcurríamos recreos enteros tronqueando, los chicos de otros años pasaban y nos miraban con pena. Y nos divertíamos tanto que ciertamente parecíamos nenes de salita celeste. Sin embargo, se trataba del único infantilismo que nos habíamos permitido. En nuestra actividad curricular éramos un modelo de madurez anticipada, sobre el tronco nos sentíamos los presidentes del mundo y no había imagen a conservar que nos disuadiera de practicar nuestro deporte.

Los dos ganamos del lado fácil tres veces, así que decretamos un empate, un final aceptable cuando se trataba de amistosos para pasar el tiempo. Nos dirigimos a la puerta principal del edificio y nos unimos a la masa de alumnos que volvían a sus aulas, todos con cara de que el recreo les había resultado insuficiente. Estiré el cuello y me paré en puntas de pie para ver si Caeli caminaba más adelante. No la encontré. Tampoco la había visto salir al recreo. Probablemente se había quedado en el aula.

—¿Por qué no habrá salido? —Niko me escuchó, pero no hizo ningún comentario—. ¿Pensás que irá para el recreo del mediodía?

Abrió la boca y tomó aire como para contestarme, pero en ese momento se acercó Inés, capitana de Graham, con una planilla en una mano y una birome en la otra. Niko cambió entonces lo que iba a decirme por un escueto pero excepcionalmente expresivo “¡Ay no!” portador de toda su desazón. Lamentablemente, Inés con una planilla en mano significaba alguna actividad deportiva, una kermés o lo que fuera, en la cual participar. Y dos casilleros vacíos en la columna de voluntarios esperando nuestros nombres.

Los dos pertenecíamos a la “casa” verde, llamada Graham en honor a un marino (o un corsario, en realidad no sé qué fue así como tampoco recuerdo en qué año, o siglo). Inés pocas veces perdía la oportunidad de reclutarnos, a los dos al mismo tiempo ya que, para su conveniencia, estábamos siempre juntos. Los argumentos que usaba para persuadirnos no solían variar mucho: que éramos pocos, que éramos indispensables, que no podíamos permitir que las otras dos casas juntaran más voluntarios que la nuestra. Y nosotros terminábamos aceptando por poner fin a la cuestión más que por genuino interés. Siempre y cuando, por supuesto, se nos asignara un rol no determinante. Aceptábamos figurar pero no queríamos ninguna responsabilidad. Éramos el peor tipo de voluntario, pero voluntarios al fin.

Cuando Inés se alejó me di vuelta y le pregunté a Niko qué era lo que había estado por decirme, pero sacudió la cabeza, señal de que ya había pasado el momento. Seguí caminando sin insistir. Sabía de memoria cuándo podía presionarlo para que hablara y cuándo no. Más tarde, en medio de la situación más desconectada del asunto y en el momento menos esperado, me daría su punto de vista.

La profe Sandra entró con su infaltable bolsito gris claro y su cara seria. Era una de las pocas profesoras capaces de ser serias sin resultar odiosas. Inspiraba respeto sin decir nada. Creo que esa actitud confiada era lo único que la salvaba de que los varones la rodearan inventando preguntas apenas entraba solo para estar cerca de ella. Para los que habíamos hecho el primario en ese colegio no era desconocida. Al igual que otras profesoras, había sido también nuestra maestra. De hecho, me tomó todo ese año lectivo dejar de llamarla “seño”.

Era una chica joven a la que no le gustaba cubrirse en exceso. Los varones conocíamos sus piernas de memoria. Por el color de la piel de sus muslos podíamos determinar cuánto se había bronceado desde la última vez que la habíamos visto. Yo no podía evitar recorrer con ojos lánguidos su cadenita dorada posada suavemente en la piel bajo su cuello. Sus vestidos eran coloridos y atractivos, en completo acuerdo con una bellísima chica de veintitantos años. Sin embargo, debo dejar constancia de que, más allá de la efervescencia adolescente con la que la miraba entonces, sus atuendos eran correctos para estar al frente de una clase.

Mis compañeros pasaban los primeros veinte minutos de cada una de sus clases sin siquiera intentar escuchar lo que decía. Se perdían en sus ojos almendrados, tan dulces y firmes al mismo tiempo. Quedaban absortos en sus labios de aspecto tierno y se imaginaban besándola hasta que sonara el timbre. Para mí era una maraña de sensaciones inextricable porque me pasaba exactamente lo mismo que al resto, pero a la vez me interesaba escucharla hablar de literatura y lenguaje. Si bien ya en el último año del primario me sentía atraído por la seño, entonces no me pasaba eso de perder la capacidad de escucharla por imaginar mis dedos rozando su piel. Esa confusa realidad fue sumada a mi bagaje de experiencias recién en ese primer año del secundario, junto con la poco agradable novedad de ya no poder racionalizar todo lo que veía y sentía. Lengua era una de las materias que más me gustaban y quería entender de qué hablaba cuando hablaba. Pero, para que la función de comprensión de textos de mi mente no se bloqueara, debía evitar mirarlos, tanto a ella como a los chicos que se babeaban mirándola. Para mi entonces limitada capacidad de concentración era un ejercicio con un nivel de dificultad superlativo.

Esa mañana la profe Sandra se sacó su saquito color beige y lo apoyó en el respaldo de la silla. Se había puesto una pollera negra, un poco más corta que de costumbre pero nunca fuera de la norma. Luego se ubicó delante del escritorio y mientras nos hablaba se sentó sobre él. Por un momento pensé que me había sorprendido mirando sus muslos bronceados y me empezaron a transpirar las manos. Sin embargo, me sonrió delicadamente, bajó la vista hacia sus apuntes y siguió contándonos el tema que habríamos de tratar durante la clase. Tenía una camisita blanca que seguía sus curvas con obediencia. Estaba hecha de una tela que según de qué manera rozaba la piel se volvía ligeramente transparente. Detecté apenas el borde de encaje de su ropa interior y el cierre de mi pantalón se puso tirante. Apoyé avergonzado mis manos en el borde de la silla para que nadie me viera y cerré los ojos buscando concentrarme únicamente en su voz. Fue un error colosal. Me vi deslizando mi mano bajo el fino encaje y perdí definitivamente el hilo de la clase.

Hasta entonces me había resultado imposible evitar imaginar que la profe Sandra un día decidiera espontáneamente salir conmigo. Pero tenía un recurso nuevo esa mañana. Simplemente, que verla a ella no era lo más importante que me habría de pasar ese día. Contento con mi pequeño triunfo, bajé la cabeza y empecé a escribir la fecha en una hoja en blanco evocando el rostro de Caeli. Pensé en su sonrisa, en su voz cuando me pedía encontrarnos al mediodía. Y con ella en mente, la utopía de los besos de la profe Sandra siguió siendo bonita pero dejó de emocionarme. Me sentí orgulloso de que la profe ya no pudiera perturbarme, de haber alcanzado ese hito en el camino del raciocinio. Finalmente, podía escucharla y entender lo que decía.

—¿Estás escuchando? —La voz de Niko me distrajo de la clase.

—¿Qué? ¿Qué pasó? —pregunté como si el despertador acabara de sonar dentro de mi oreja.

—Te pregunté si estás escuchando la clase.

—Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? —insistí.

Niko estaba tan acostumbrado a hablar poco que, cuando tenía que decir algo, parecía sentirse obligado a pedir permiso. Y era así incluso conmigo.

—Para mí —susurró como si la verdad universal le hubiese sido recién revelada—, quiere pedirte algo.

—¿Quién, la profe Sandra?

—No, ¿qué profe Sandra? ¡La de tercero! Seguro que quiere pedirte algo.

Por un momento el mundo a mi alrededor se llamó a silencio y perdí una vez más el hilo de la clase y todo contacto con Gustavo Adolfo, quedándome solo en su monte de las ánimas. La voz de la profe Sandra se convirtió en un susurro ininteligible, distorsionado por mi propia voz que repetía una y otra vez el pedido de Caeli. Había dicho que quería “contarme” algo, no “pedirme”. ¿Por qué iba a querer pedirme algo? Y en última instancia, si Niko tenía razón, ¿qué podía pedirme? O mejor dicho, ¿qué podía darle yo? Parpadeé repetidamente y volví a mirar a la profe. Con su voz dulce y grave terminaba de narrarnos la historia. El esqueleto ya le había dejado el pañuelito a la chica y yo no había llegado a verlo.

4

Caeli no estaba en el comedor y me senté a esperarla. Arrojé el blazer sobre el banco, apoyé los codos en la mesa y me propuse no moverme de ahí hasta que la viera. O al menos, hasta que averiguara por qué no había ido. En realidad, el timbre acababa de sonar, había tiempo. Caí en la cuenta de que había salido demasiado pronto, corriendo como si se me fuera el último colectivo de la vida, con Niko parado en la puerta insistiendo casi a los gritos para que volviera, me tranquilizara y la hiciera esperar a ella que, al fin y al cabo, era la interesada en verme. Sí, claro.

Niko era un tipo teórico. Yo también lo era, pero en un grado menor. Yo tenía la capacidad de dejar una puerta entreabierta para esas cosas inexplicables que escapan de la lógica. Él parecía no saber hacerlo. O tal vez solo estaba preocupado por lo que Caeli, a quien al fin de cuentas todos daban por instrumento del demonio en la Tierra, pudiera pedirme. En teoría, él tenía razón. Yo debí haber llegado al comedor después que ella. Solo que yo no era un teórico puro, por algún lado se me filtraba la ciencia de campo.

Pasaron diez minutos que me parecieron interminables, y ella no apareció. Mientras cavilaba me di cuenta de que estaba hambriento y no tenía comida. Ocasionalmente me llevaba una vianda con tortilla de papa o tarta de jamón, queso y tomate metida a presión dentro de un táper. Sin embargo, lo más frecuente era que mi abuela no me dejara nada preparado y tuviera que ir a lo de Mandrake por un sánguche de milanesa o algo similar. Al mediodía casi todos iban a comer a sus casas o a uno de los locales del centro, en el colegio prácticamente no quedaba nadie. El comedor más chico estaba siempre desocupado. Salvo aquellos días en que Niko se quedaba a almorzar conmigo, ahí me sentaba con mi paquete tibio de la roti y mi botellita de coca fría, a almorzar en una soledad surreal que, bien dosificada, íntimamente me parecía adorable.

Se hicieron las doce y empezó a hacerme ruido el estómago. Ya no podía esperar, al menos no sin comer. Debía ir con urgencia a lo de Mandrake. Estaba a solo dos cuadras, sobre la calle Meeks. Si corría tanto de ida como de vuelta y compraba cualquier cosa ya preparada, no tardaría más de diez minutos. Diseñé un nuevo plan basado en un plan alternativo de Niko: pasar desinteresadamente por el aula camino a la salida y ver si Caeli estaba ahí. La parte invariable del plan debía ser que antes de la primera hora de la tarde debía comer. No hubiera soportado el hambre hasta las cinco, la hora de salida.

Me asomé por una de las ventanas del aula. No esperaba ver al curso completo sentado y mirando hacia el pizarrón. Sin embargo, ahí estaban, como ajenos al paso del tiempo, en silencio, birome en mano, empeñados en llenar la hoja que tenían delante. De pronto se frenaban y quedaban en una especie de estado hipnótico fijando con ojos vidriosos algo ahí adelante, como esperando la palabra disparador. Luego bajaban la vista y seguían escribiendo. No llegaba a ver quién era la profesora, se había emboscado en el único rincón del aula que quedaba fuera de mi campo visual. No obstante, no podía ser otra que el inefable Payaso, la de Biología.

Caeli tenía la misma cara de tedio infinito que el resto. Sabía por experiencia que El Payaso era capaz de hacerles pasar el mediodía entero en clase si la habían hecho enojar. Su insólito apodo se debía a que su cara era muy blanca, se pintaba los labios de rojo rabioso y se maquillaba en exceso. Usaba aros y cadenas de un color dorado tan falso que parecía la bijoú de un juego de muñecas. Era capaz de ponerse al mismo tiempo un saquito marrón sobre una camisa turquesa y una pollera verde loro, ignorando que esas prendas requerían estar a cincuenta kilómetros una de otra para evitar una colisión de hadrones. Puestos a juzgar, era el mejor apodo de todo el parque de profesores. Como evidencia final, tenga a bien su señoría tomar en cuenta el detalle de los zapatos amarillo yema.

Me pregunté cuánto tiempo estaría dispuesta a retener a sus alumnas y alumnos en el aula. Cuando era ignorada y los veía conversar como si estuvieran en el recreo, solía amenazar con hacerlos quedar después de hora hasta que pudiera dar el tema que había preparado, y este bien podía ser el caso. No ponía un límite de tiempo, más bien se respaldaba en la lógica de que ella había ido a dar una clase y pretendía terminarla, en tiempo regular o después del timbre. Su argumento era consistente, debo admitirlo. Pero ella sabía que solo podía llevar esa práctica al extremo con un curso que tuviera Biología en la última hora. La profe de una eventual clase siguiente no hubiera estado dispuesta a ceder su tiempo para que otra montara tamaño espectáculo circense.

Copiaban todos con ansia. Efectivamente, se estaban apurando para terminar e irse. De haberse tratado de una penitencia con horario fijo las biromes hubieran tenido otra cadencia. Escuché el tintineo de la bijoú. Caeli levantó la vista y le dijo algo a la profe. Estaba por bajarme del banco donde estaba parado cuando, de repente, miró hacia la ventana a la que estaba asomado. Quedé firme como un granadero, mirándola yo también y pensando en Niko y su plan de hacerle ver que no era yo el interesado en encontrarme con ella. Había que pasar al plan B, exponerme como el nene de primero que era, colgado de la ventana muriéndome por verla. Así contados, el plan de Niko era el más digno de los dos. Pero el menos factible.

Le sonreí y ella me devolvió la sonrisa. Hasta ese momento había tenido la esperanza de no convertirme en miel entre sus dedos cuando me sonriera. Ya no me quedaba siquiera eso. Cuando estaban relacionados con Caeli, los planes de Niko tenían la particularidad de desintegrarse como un papiro antiguo en las torpes manos de un ladrón de tumbas. Se mordió el labio inferior y revoleó los ojos hacia donde estaba la profe, indicándome que ya no la aguantaba. Volvió a sonreírme y me hizo una seña pidiéndome que la esperara, como si hubiera leído en mi expresión mi urgencia por entrar en contacto con Mandrake y su freidora. Luego se levantó y acomodó sus cosas bajo el banco, agarró su bolsito y caminó hacia la puerta evitando las miradas petrificantes de sus compañeras Medusa, que la observaban pálidas de odio, como si un repentino compañerismo a la carte demandara que Caeli no las abandonara.

—Hola, Leonardo —saludó agachando la cabeza por debajo de la altura de las ventanas—. Dale, vamos, no quiero que vean que no estoy yendo al baño.

Pasó adelante y yo la seguí. Dejamos atrás la puerta de salida y sin que se lo dijera nos encaminamos en dirección a lo de Mandrake.

—No la aguantaba más. Menos mal que me creyó que tenía que ir al baño.

—¿No tenés que volver? —pregunté como para decir algo porque hasta ese momento no le había dicho ni hola.

—No. Igual, ya había casi terminado.

Caminaba dos pasos adelante de mí, parecía apurada. Intenté no observarla, pero fallé. Sencillamente, adoraba mirarla. El jumper replicaba su figura como si un diseñador se lo hubiera dibujado encima. Las chicas solían quejarse de que el color marrón no era lindo, no les hacía precisamente un favor en cuanto a imagen. Pero Caeli no tenía ese problema. Era tan bonita que hacía de cualquier color que usara el más hermoso. Parecía resignada a su propia belleza, como si la viviera con la indiferencia de quien recibe un regalo solo porque no le queda otro remedio.

Una de sus medias se le había bajado un poco y para ella no tenía ninguna relevancia. Fue la primera vez que vi a una chica de mi colegio desentenderse de que sus medias no estuvieran a la misma altura. Llevaba la faja roja de Mayham apenas inclinada, reposando en su cadera en lugar de tenerla apretadita a la cintura. Hacía frío, yo tenía puesto el blazer, pero ella estaba en mangas de camisa. Mis compañeras afirmaban que el jumper era demasiado caluroso inclusive en invierno.

—¿Ya comiste, Leonardo?

Se dio vuelta justo cuando estaba viendo su colita de caballo bambolearse con su paso presuroso. Tuve la impresión de que había dicho mi nombre con demasiado énfasis, como si le pareciera largo, por lo que no quise perder la oportunidad de hacerle un pequeñísimo favor y le propuse llamarme Leo. Mi sonrisa inocente pareció convencerla, ya que usó la apócope sugerida al momento de preguntarme si quería ir a lo de Mandrake. Ciertamente no me opuse, había total y completa sintonía.

En hora pico, lo de Mandrake se colmaba de chicos y chicas que desbordaban por la puerta como si estuvieran en el estribo de un colectivo lleno. Esperaban que las manos mágicas del mismísimo Mandrake convirtieran en pocos minutos treinta simples pedazos de carne en treinta de sus inigualables sánguches de milanesa.

Mandrake, el rotisero, se había rebautizado a sí mismo un caótico día en el que alguien había hecho paro y los colectivos no andaban, los barcitos del centro estaban cerrados y la otra rotisería cercana había sido clausurada por no emitir factura. Yo estaba presente, era uno de los famélicos que gritábamos con nuestros billetes en alto a la espera del turno para sacar el ticket. Éramos una auténtica horda invadiendo el único local de la ciudad que podía alimentar a alumnas y alumnos desprovistos de vianda, y de madre o padre que los pasara a buscar.

Sus sánguches eran la obra de un verdadero artesano. Freía las milanesas en aceite tan fresco que la carne se hundía hasta el fondo e igual se podía ver a través de las burbujas y el vapor. Salían sequitas y doradas. Las hacía de a una porque eran del tamaño de una zapatilla número cincuenta. Cuando estaba lista la sacaba y la depositaba sobre papel de cocina. Luego abría una flauta grande como la misma milanesa y cubría uno de los lados con hojas de lechuga fresca y rodajas de tomate bien rojo y jugoso. Seguidamente, metía la milanesa, cerraba el sánguche y lo entregaba preguntando a quién le tocaba, todo en un único, rápido y experto movimiento.

Aquel día hacía un calor inaguantable. Presionábamos contra el mostrador salivando como una jauría de cimarrones. Estábamos en mangas de camisa, no obstante, transpirados igual hasta los calzones. Mientras el rotisero reponía las mila en el aceite con la velocidad de un obrero chino en una línea de montaje, su esposa, Marta, ubicada detrás de la registradora, cobraba y entregaba los tickets y además lo ayudaba lavando los tomates y la lechuga y acercándole los panes.

Los hambrientos gritábamos de hambre y los exaltados gritaban porque siempre lo hacían, aunque también tenían hambre. La pequeña roti se había convertido en el mismo infierno. Empezamos a reclamar a gritos los sánguches y cada vez que salía uno explotaban treinta chicas y chicos arrogándose al mismo tiempo el derecho de obtenerlo. Gritábamos enardecidos “¡a mí, a mí!” hasta que alguna afortunada o afortunado estiraba el brazo para alcanzarlo y veíamos cómo hundía sus dientes en la flautita fresca con calma pero con fervor. Luego desaparecía atravesando la cortina y volvíamos a gritar y a fijar la vista en las rápidas manos del artesano.

De repente, en un instante de inmaculado silencio, vibró la voz incierta del rotisero. Solemne y profundo como un arzobispo en la catedral, le dijo a su esposa que las milanesas se habían terminado. El pánico afloró entre la multitud estallando en un único grito de desesperación. La mujer abandonó la caja y fue a la trastienda a buscar más, pero los chicos no advirtieron el movimiento y, creyendo que las mila se habían acabado definitivamente, se abalanzaron sobre el mostrador con ojos desencajados. Viéndose desbordado y temiendo justificadamente por la incolumidad de su local, el rotisero soltó bruscamente el pan que tenía en una mano y el tomate que sostenía en la otra. Angustiado, con ojos llameando de ansiedad y la transpiración ya evidente en su remera con estampado de “Yo amo la pizza”, abrió los brazos a lo Cristo redentor del morro Corcovado y exclamó: “¡¿Pero qué se creen, que soy Mandrake?!”.

Enseguida, una onda de perfecto silencio se extendió por el pequeño local. La mujer llegó hasta el mostrador y apoyó las milanesas; se pudo escuchar el sonido de la fuente tocando suavemente la mesada. El marido empezó a prepararlas. En una atmósfera por demás surreal metió la primera en el aceite. Cuando estuvo lista, levantó la cabeza y preguntó cortésmente a quién le tocaba. De entre el leve murmullo general surgió la pacífica voz de uno de los pibes: “A mí, Mandrake”. Cundió entonces un filoso silencio. El rotisero lo miró fijamente. Algunos temieron lo peor. Luego una risita contagiosa e imposible de contener escapó de la boca de la mujer y explotó una carcajada general que desmontó la tensión. Pronto el propio Mandrake estaba mostrando todos sus dientes y recobraba su lado afable. El rotisero acababa de rebautizarse para siempre. De hecho, no recuerdo su verdadero nombre.