11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

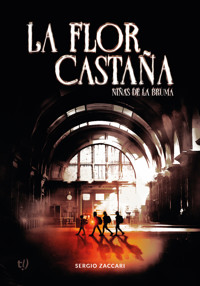

Es el año 2255 en una Buenos Aires en ruinas, oscura, desolada, agobiada por una bruma permanente que impide ver la luz del sol, habitada por una mínima fracción de los millones de seres que la desbordaban en el siglo XX, quienes sobreviven al calor de las estufas de piedras, aferrados al resplandor de la única luz, la de la llama eterna. Entre los restos de una ciudad otrora pujante, entre gente demacrada, pálida, cansada, Daniela descubre que la tranquilidad de su casa, la felicidad en el abrazo cariñoso de su padre, el amor y la templanza en la mirada de la madre, la paz en la que había crecido, todo lo que creía inalterable, puede esfumarse absorbido por una mentalidad opaca o una mentalidad hiriente e inhumana. Las había imaginado al escuchar las historias contadas por las abuelas en torno a las estufas durante dos siglos, pero no las entiende; no obstante, es arrastrada hacia una aventura que la hiere, la pone a prueba, y los pone a todos en peligro.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Zaccari, Sergio Gabriel

La flor castaña : niñas de la bruma / Sergio Gabriel Zaccari. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2024.

382 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-906-3

1. Narrativa Argentina. 2. Narrativa Infantil y Juvenil. 3. Novelas de Aventuras. I. Título.

CDD A860

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2024. Zaccari, Sergio Gabriel

© 2024. Tinta Libre Ediciones

Buenos Aires, biblioteca del congreso

Soy Gabarelli, que por gracia es mi apodo, uno que parece un apellido y cuyo origen termine tal vez esta historia por revelar, que no es importante ni queda ahora en el misterio por razón de lo narrado, más bien es que me impide ordenar mis pensamientos y mis recuerdos porque raspa mi memoria emotiva. Soy el curador de esta biblioteca. La fecha de hoy tampoco importa, la historia está fechada en el primer párrafo del prólogo que sigue y da lo mismo si desde entonces han pasado sesenta años, cincuenta y ocho o sesenta y cinco. Tengo aquí sobre esta mesa de roble oscuro todas las cartas, los testimonios, los documentos y hasta dibujos relacionados con el tiempo de la oscuridad que recopilé durante mi vida. Es en esta sagrada, pública biblioteca que hoy pocos frecuentamos, que voy a dejar constancia de aquello que cuentan abuelos y abuelas y otros han tenido por años el buen tino de registrar. No hay oscuridad que a una luz no se entregue y no será nuestra historia una excepción. De cómo se logró es que me siento a dejar relato aquí y ahora. No me queda tiempo, veo apenas lo suficiente como para plasmar las justas palabras en tinta y no más. Con la mayor y mejor fe que me asiste, les dejo la historia de cómo la luz asomó por el hueco cortado en la carne de la ignorancia. La crónica de nuestra leyenda, la leyenda de la flor castaña.

Oscuridad, de la bruma y de las almas

Es el año 2255 del viejo calendario. Unas cien mil personas viven, si cabe así decirlo, en lo que fuera el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires. Les deben la existencia a sus antecesores quienes, doscientos años antes, en una auténtica epopeya de supervivencia se sobrepusieron a la destrucción casi total del mundo tal como lo conocían.

Vanidad y egoísmo fueron sepultados por una sucesión de furibundos terremotos, lluvias torrenciales, tempestades, enfermedades, que arrasaron con la mayor parte de los animales, las plantas y la humanidad, causando una tragedia tan masiva que no se halló precedente en ningún registro histórico. La vida misma fue puesta al filo del abismo y no por pura obra divina sino que, lejos de sucumbir víctima de la mala fortuna o del ánimo de vendetta de un elevado, la humanidad potenció la arremetida de ira de la naturaleza pergeñando a principios del nuevo milenio la más vil de las tácticas de guerra: bombardear al enemigo con virus creados en laboratorios, despojando así a la vida del poco valor que ya el siglo veinte le había dejado.

Un lustro duró aquel magno intento de madretierra de sacudirse con violencia al violento. Mejor se sacude un perro el agua y las pulgas, que esté aquí hoy y escriba da fe de que fue en vano el intento. Una vez resignada, disipado su ímpetu, desolación pasó a ser una palabra coloquial, a mano, tangible por fuera del legado literario que acumula en estos estantes polvo de quietud. El aire se enrareció, se compactó, se volvió una bruma densa que impidió de ahí en más que la luz diera fe de que el sol seguía cerca. Faltó el alimento, el agua. Ese rostro emaciado que tiene la vida cuando se rinde se materializó en una opacidad sin final ni confín. Las mañanas soleadas, la luminosidad del día, todo se volvió para los sobrevivientes un recuerdo, para los nacidos desde entonces un mito.

Pocos años antes el gobierno argentino había tomado una decisión, histórica por trascendente y por premonitoria: preservar los edificios símbolo de la nación para que el Estado pudiera prevalecer en la conciencia colectiva desde la inalterabilidad de la arquitectura pública si acaso ocurriera un cataclismo. Con ese fin se ejecutó un plan de obras de refuerzo de cimientos y estructura de los principales baluartes edilicios de la cosa pública, así como de las construcciones cercanas. Los trabajos se cumplieron en tiempo y forma, sin dilación igual que la prueba, que les llegó más temprano de lo que habían imaginado. Fue exitosa, de todos modos, pues como previsto, se mantuvo lo elegido en pie mientras lo demás se derrumbaba.

Al cabo de ese lustro de guerra plena contra los cinco elementos, debido a la inalterada necesidad humana de compartir la existencia con sus semejantes, la poca gente que no pereció fue conformando grupos y ocupando lo habitable: la plaza y la avenida de Mayo, el congreso y sus alrededores, San Telmo y lo que fuera la zona de los bancos. Esas personas, y luego sus descendientes, fueron capaces de recrear entre ruinas un orden social que, si bien precario era, en fin, organizado. Unos años después, se había vuelto menos excepcional concluir la propia vida de manera natural. De hecho, era esperable. La supervivencia dejó de ser el gran afán y las personas se dieron a disfrutar (una palabra a usar con medida pues, al fin concluí, las primeras generaciones disfrutaban de la vida pero cultivaban en el alma una angustia que no tardaría en cooptar a la comunidad) del suceso de haber logrado que refloreciera la vida. Los grupos originarios se fueron entretejiendo hasta formar una verdadera comunidad, pequeña al lado de lo que fuera Buenos Aires antes del colapso pero enorme porque todos eran parte. Si bien eran conscientes de que la prioridad era cubrir sus necesidades básicas, habían entendido, merced a la ferocidad primitiva que antes de vivir en paz hubieron de redescubrir, que el corazón de su supervivencia, como enseñaran los últimos en ver el sol, no era que algunos prevalecieran sobre otros sino que la vida de cada uno, más que un fin en sí, era el medio para la supervivencia de todos.

El péndulo había tocado el ápice del individualismo antes de la destrucción y en modo abrupto retornaba a su centro. Si la física, que no es mi menester pero la recuerdo, no se mal acomodó en mi memoria, no hay péndulo que caiga con fuerza y se frene de golpe en su punto de equilibrio, por lo que la gran oscuridad de la que me avengo aquí a contar, la del cielo opaco y la de las almas, tenía, después de todo, la lógica de lo consecuente de su lado. Sentado acá y ahora me es fácil decirla esperable, quien estaba en ella sumido carecía de una luz que al parangón del peligro le advirtiera.

Para esa incipiente sociedad el recuerdo del siglo veinte se transformó en un estigma, en el factor común que fundió las mentes de sus miembros generación tras generación en una conciencia colectiva. Las nuevas madres y los nuevos padres fueron inculcando a sus hijos el sentir con el que los sobrevivientes habían sabido educarlos a ellos. Década tras década hicieron del desprecio por todo lo que representaban las sociedades belicistas del fin del milenio el equivalente de una religión, culpándolas a éstas por la desolación en la que vivían. Cada año, cada día, fueron incorporando a su sentir común e individual un rechazo dogmático de la ambición, naturalizando su carencia hasta dejar de ver conveniencia en el fracaso de un semejante. En ese tácito acuerdo de compartir la vida, las otras personas no eran menos, ni eran más, que la ratificación de la propia existencia.

Pasaron doscientos años, la oscuridad siguió siendo la dueña de los ojos, y ahora también de las almas, que marchitan como raíces tapadas por tierra estéril, como siervo en cadena floja sin algo que lo motive para tirar. Las personas mantienen, no obstante, inalterado el deseo de los primeros sobrevivientes de volver a ser parte de la tierra, a la que llaman madre y a cuyos pies se congregan en perenne pedido de perdón. Incluso con mayor determinación (una parte de mí insiste con hacerme usar la palabra fanatismo y el resto de mí se resiste) que sus antecesores, se rehúsan a explotarla, a vaciarla de las sustancias que, como a ellos la sangre, la irrigan por dentro y la mantienen viva. Se prohibieron y así lo sostienen, usar esa sangre para fogonear cualquier máquina, habían desmantelado las que quedaban con alguna función y hecho desaparecer el conocimiento para crear nuevas, levantando un muro entre ellos y el humano precolapso, abstraído de la naturaleza como si estuviera hecho de otro material. Ellos no están hechos de otra cosa, ellos se saben de tierra, de agua, de aire, nacidos mujeres u hombres como las hembras y los machos de todas las formas de vida ya extinguidas. Se perciben como uno más entre los animales y las plantas que quedan. Han encontrado su lugar ahí entre las carencias obligadas de su realidad y las que hubieran podido remediar, suprimir, en una suerte de premeditada austeridad que respetan con sinceridad aunque no es una opción, lo fue en otro tiempo y ahora es medio y fin de su vida en comunidad. Mostrándole a madretierra que pueden existir sin terminar con ella, que son capaces de estar en ella y con ella a la vez, transcurren la vida sin tirar lo que ella yergue ni erguir lo que ella tira, como si fueran hijos jóvenes buscando la redención.

1

Daniela cruzó el marco de la puerta de su habitación a toda velocidad. Un marco vacío, hacía años que no había puertas interiores en las casas de la ciudad. Por la ventana acababa de ver a su papá que volvía del servicio común. Apenas corrió los tres pasadores de seguridad abrió la puerta y saltó sobre él con todo el entusiasmo y las ganas de verlo acumulados durante el día, tendiéndole los brazos alrededor del cuello, dejándose acurrucar contra su pecho mientras él buscaba el modo de cerrar la puerta sin que su niña tuviera que dejar de abrazarlo. Decidida a no esperar a que terminara de entrar, acabó aferrándose con las piernas a su cintura y él tuvo que trabar la puerta, dejar la ración familiar de comida en la mesa, su bolso a un lado en el piso y todo con ella a upa, una pequeñita de doce años que ya era casi tan alta como su mamá.

—Hola, Dani… decime una cosa, ¿vos tragás piedras antes de saltarme encima?

Ella rió, luego gastó su mejilla un beso tras otro sin dejar de preguntarle cómo le había ido en su turno de servicio.

—Cansador, la verdad. Todo el turno apuntalando los techos de los túneles.

—Yo fui a la biblioteca —replicó ella con ojos brillantes de emoción.

—Ya sé, no me digas… terminaste otro libro.

—¡Sí! Y lo adoré, me encantó. Se llama Los tigres de Mompracem.

Manuel se desplomó sobre el sillón con la niña todavía encima, contenta y pegada a su papá como si no lo hubiera visto en años. Ella terminaba a razón de un libro por semana y cada vez se llenaba de idéntico entusiasmo, como si en su corazón fuera guardando héroes y hazañas de todas las historias que leía. Su padre se declaró feliz de verla tan animada aunque no olvidó repasar, como siempre, todas las medidas de seguridad que le había enseñado: hora para volver a casa, camino a tomar, cómo acompañarse para no caminar sola. Y como siempre también, ella resopló y respondió correctamente a todo lo que había cien veces memorizado. Terminado el usual examen, rio con la frescura que la caracterizaba, apoyó la cabeza en el hombro de su padre y se dejó llevar por la sensación de paz que la acunaba al sentir sus dedos deslizarse en su largo cabello castaño.

Así, como suspendidos en el tiempo, al terminar la niña cada libro se iban flotando en un mar tibio, plano, como los de las novelas y las revistas, y más de una vez se quedaban dormidos esperando a la madre, quien terminaba su turno una hora más tarde que él. Daniela le contaba las historias y rememoraba al hacerlo los paisajes visualizados, y lo hacía con tanta fuerza que al dormirse los impregnaba en él y los dos soñaban lo mismo, y se veían paseando por esas lomas tapizadas de flores de las que se decía que con sus aromas lo hacían a uno flotar un metro en el aire. Ninguno de los dos había visto jamás una flor, el sol, el pasto... sin embargo, los podían soñar con una nitidez envidiable. Ella, además, con la potencia de su juventud y el deseo de verlos algún día. Él, con la esperanza de que, un día, ella pudiera verlos.

2

Era una noche de las menos opacas, casi podía mentirse que la guiaba la luna. Un viento gélido acariciaba las paredes de las casas a cada lado de la calle, penetrando en los huesos sin permiso. En noches así no había abrigo que salvara la vida a quien quedase a pernoctar a la intemperie. Las fachadas, altas, de dos plantas o tres, aguantaban como en guardia de granadero. Muchas todavía conservaban el revoque del novecientos pero, más arriba o más abajo, todas sus medianeras mostraban los ladrillos a través de las heridas abiertas por el tiempo y el abandono. Entre escombro intacto, desperdigado tal como la destrucción lo echó, en un silencio prístino como música en la escenografía rota de lo que fue, por donde ni las almas hubieran pasado de salida, resonaron los pasos vivos, el caminar presuroso de Mariana.

Pensó en su esposo, en cuánto se hubiera preocupado de haber sabido dónde estaba. Había hecho bien en no contarle adónde iba. Se había quedado dormida durante su hora de descanso y se había despertado de repente, agitada, cubierta de sudor, sin poder modelarle a tan misteriosa sensación rostro y forma, ni pensarle una razón a tan tenaz impulso. Es que aun sin claridad sobre el porqué, tal como en un sueño lo había sentido, debía esa misma noche ir a Constitución.

De haberlo sabido, Manuel le hubiera implorado que no fuera sola a la antigua estación. Y hubiera tenido razón. Se sospechaba que los primitivos ocupaban los alrededores, encuevados allí donde los edificios en pie eran tan pocos que ni la gente de Congreso, tampoco la de Mayo, había considerado establecerse. El miedo de unir a pie plaza de Mayo y Constitución era tanto que, aun de haber sabido que había ahí edificios habitables, ni los que esperaban de tiempo una vivienda los hubieran tenido en cuenta.

Decidió caminar más lento, no quería llamar la atención. Sabía andar con sigilo, haciendo menos ruido que el mismo viento que al pasar le susurraba: “Por mí vas a temblar”. Se detuvo en la última esquina, al lado de una pared que conservaba la placa con el nombre de la calle. “Garay”, pensó y luego murmuró mirando hacia el amplio espacio que se abría adelante... “la calle Garay”.

La autopista elevada que uniera el puente Pueyrredón con la avenida 9 de Julio había sucumbido hacía tiempo. Sin embargo, podía imaginar el estruendo que habrían causado esas columnas de hormigón al ceder dejando caer secciones enteras de calzada al suelo, donde yacían todavía, pedazo sobre pedazo como en una fosa común, concreto y pavimento aferrados como niños solos nacidos entre piedras con las uñas marcadas, con la línea punteada visible como vértebras de una espalda corva y emaciada.

Trepó hasta la cima de la montaña de escombro más alta. El viento, macho de honor y de palabra, era libre al abierto de abofetearla sin en medio el reparo de las fachadas alineadas con la vereda. Permaneció quieta, invisible, deseando por una vez que fuera una noche de negrura plena, que igual veía como podía ser vista. A su derecha, un enorme bloque de asfalto ancho como todo un carril, se mantenía inexplicablemente en pie sostenido por la única columna que no había caído. Del otro lado, los bloques de concreto cubiertos de pavimento grisáceo iban velándose en la oscuridad hasta desaparecer no muy lejos de donde estaba parada.

Descruzó los brazos y se secó lágrimas de frío, luego bajó al asfalto y avanzó unos metros hasta que se detuvo al escuchar un ruido proveniente de la dirección hacia donde se dirigía. Se tomó la garganta porque dolía, costaba respirar cuando iba el polvo montado en el aire. A regañadientes, reconoció para sí que tenía miedo. Sin embargo, siguió caminando hacia la imponente fachada que se erguía casi intacta delante de ella. Entrecerrando los ojos trató de hacer foco en el frente del edificio. Aferradas a un revoque antiguo, descascarado, unas letras hechas de hierro, aquellas que no habían cedido, se obstinaban en anunciar a nadie que la vieja estación del ferrocarril seguía en pie. La mayor parte de sus vecinos de Mayo jamás habían estado donde se encontraba ella en ese momento, mucho menos imaginaban siquiera qué podía haber más allá de la estación. “¿Qué habrá después de Constitución?”. Puesto que tampoco ella lo sabía, igual que de niña volvió a preguntárselo.

Subió las escaleras ponderando cada paso, cada paso la acercaba a un mundo desconocido. Había estado muchas veces en la estación de Retiro, sabía no temer ni al espacio vacío ni a los rincones altos que jamás podría ver, pero el silencio de Constitución apagaba el alma como el viento un antiguo candil. Detuvo su andar en medio del hall central y alzó la vista hacia la cúpula. Valiente y temeraria como en la plaza pocos, igual se sentía intimidada. Estaba bajo un domo que veía como costillas de un gigante en siesta después de haberla tragado, intacto como jamás se lo hubiera podido imaginar, como si dentro de ese mundo aparte el tiempo se hubiera detenido y la estación toda mirara por una ventana, esperando, sin comprender por qué la gente ya no estaba. El resplandor de afuera entraba por cada una de las aberturas, iluminando de un gris impávido los relieves precisos de columnas y cornisas. El cielo estaba casi negro y el aire tenía cuerpo, como una bruma de polvo de grafito, sin embargo, las paredes de la estación parecían capaces de dar aliento a ese apenas perceptible resto de luz que arrastraba los pies por el hall como un pasajero resignado a tomar el tren siguiente.

Se paró frente a la escaleraque daba al subterráneo y miró hacia abajo… podía imaginar el río de personas que en otro tiempo bajaban esos escalones corriendo para ahorrar tan solo unos minutos camino al trabajo. “Los minutos contaban…”, pensó, meneando la cabeza. Ningún reflejo ni luz de llama hubiera podido alcanzar a iluminar ahí abajo, parada en el primer escalón no podía ver el último. En su mente tomó forma una escalera larga como una cuadra entera y desistió de bajarla. Sorprendida de no poder sacudirse de encima el miedo, dio un paso atrás y giró hacia el lado de los andenes. Escrutando con la mirada los molinetes de ingreso, pensó en ir hasta las vías… tantos años sin que llegara ni partiera un tren pero, quizás, podría ver los restos de algún vagón o locomotora. Tomó aire y lo mandó hasta las entrañas, luego hundió las manos en los bolsillos del abrigo y emprendió la marcha. Había dado solo unos pasos cuando el sonido de un lamento la dejó inmóvil.

Se le erizó la piel bajo las capas de ropa y adoptó por reflejo una posición de defensa. Agazapada, con la mano lista en la empuñadura de su sable, miró hacia todos lados, cuidando a la vez la espalda, pero no vio a nadie ni detectó movimiento. Bien entrenada, reconocida comandante del cuerpo de guardia, enseguida se dio a sí la orden de no quedarse quieta… podían estar rodeándola en ese mismo momento.

Dio unos pocos pasos más, y de nuevo la sobresaltó el mismo quejido, un nítido lamento a sus espaldas. Giró por impulso y afinó la vista dispuesta a batirse con quien fuera que se le echara encima. Pero en el hall no había nadie. Incursionó con la vista en la negrura de los espacios bajo las arcadas que daban a la galería, y fue inútil, desde donde estaba no era capaz de ver más allá de las columnas. Respiró haciendo ruido, para dar al enemigo la certeza de que iba a pelear por su vida. A sus cinco colores sacó punta, su radar innato era capaz de captar hasta la más insignificante presencia hostil. Desenvainó el sable lista para enterrarlo en quien fuera. Por su función sabía defenderse, por naturaleza sabía atacar y dejar la defensa como última instancia.

Se agrandaron más sus pupilas, como las de un animal acostumbrado a la noche. Con un puño sostuvo el sable punta al frente, con su mano desarmada se escudó de un eventual ataque repentino por el flanco. Avanzó en silencio perfecto, como una perra en ataque que no da advertencia de que algo se mueve. Pasó sin novedad por debajo de uno de los arcos junto a lo que fuera una vez un bar. Había una banqueta en pie junto al mostrador, como invitándola a sentarse. La palabra ‘pizza’ hecha en tubos de neón todavía estaba ahí, aunque incompleta.

Sacudió de su mente las imágenes que había visto en libros y revistas de la época y siguió desplazándose sin bajar la guardia. El lamento claro de un hombre pocos pasos más allá volvió a hacer que se detuviera. Dejó de parpadear, cada músculo de su cuerpo se hinchó de adrenalina, su corazón se aceleró en sus oídos como un tambor dando la alarma. Un pasito a la vez, continuó hacia el lugar desde donde había provenido el quejido, un lamento penoso, apagado. De pronto, la oscuridad, por cuanto ininteligible, rindió la figura de un hombre sentado en el piso.

Se quedó paralizada frente a un extraño que yacía con las piernas estiradas y la espalda apoyada contra la pared. Fijó la vista en su silueta, apenas delineada por el resplandor prestado por el hall. Le pareció que, aun parada adelante, él no había notado su presencia y pensó en irse sin ser descubierta. Sin embargo, algo en su mente la ató a la estación, al sueño que la había llevado hasta ahí en primer lugar, y decidió no hacerlo.

El hombre volvió a quejarse, y al terminar retrajo su rostro adonde la luz grisácea del hall no llegaba. Mariana comprendió que su lamento era de dolor real y enfundó el sable. Se acercó con el corazón todavía golpeándole el pecho, aunque algo en él se había conectado de inmediato con su sensibilidad haciendo que no lo percibiera como una amenaza.

—¿Quién... quién está ahí? —demandó el hombre exaltado al descubrir de repente a Mariana, aunque sin fuerza en la voz.

—Perdóneme —dijo ella apurándose a tranquilizarlo—. No quise inquietarlo.

Mariana se puso rodilla al piso junto a él y esperó que se inclinara hacia adelante para poder verle la cara. El hombre la observó largamente, como si no terminara de creer que esa joven mujer hubiera aparecido de la nada.

—¿Será esto posible? —susurró, haciendo un esfuerzo por mostrarle a ella una sonrisa—. Nunca creí en ninguna de estas cosas. Y sin embargo, acá estás.

Su mirada se llenó de calidez frente al rostro de Mariana, que no dejaba de mirarlo con asombro.

—Tus ojos… tu rostro. No te conozco, pero te soñé, soñé con tu mirada noble y azul y esos mechones rubios a cada lado que me reconciliaban con madretierra.

—Me llamo Mariana. ¿Usted?

Se preguntó a la vez qué edad tendría… unos cincuenta, quizás. Tal vez un poco menos. Los profundos pliegues en su rostro curtido la hacían sentir como una jovencita ante un hombre mayor, pero sabía que en las plazas los años no eran tanto una unidad de tiempo sino de cansancio.

—Valentín —respondió, exhalando como si su nombre representara una era entera—. Como mi abuelo y mi padre.

—¿Y qué hace acá tirado, Valentín? Sepa que confié y guardé mi arma. Si es una trampa, ya no puedo defenderme.

Mariana se movió como para alzarse pero él la detuvo tomándola del brazo con suavidad.

—No te preocupes, estaba solo hasta que apareciste. Además, como buena guerrera, pusiste una sola rodilla en el piso, estás expuesta y a la vez alerta.

Valentín giró la cabeza y quedó mirando en silencio hacia los andenes. Su mano siguió aferrada al brazo de Mariana, que no dejó de ofrecérselo como sostén.

—Me preguntaste qué estoy haciendo acá —dijo de pronto, volviendo a poner en ella su atención—. Pensé que te habías dado cuenta… vine a morir.

Mariana clavó su mirada en la de él y el hombre le devolvió el gesto. Esa respuesta la había descolocado. Sí se había dado cuenta de que ese hombre estaba sufriendo, se había lamentado de dolor antes de saber que ella estaba ahí. Aunque ahora parecía querer evitarle el disgusto de escucharlo quejarse.

—Mariana, bajo el tapado tengo un agujero en la carne, grande como un puño.

Sonrió al decirlo, pero ella no se mostró divertida sino disgustada.

—Perdoname, soy medio bruto —continuó, tapándole un ojo y haciéndole soltar una risita que ella enseguida cambió otra vez por una mueca de disgusto.

—Déjeme ver… —dijo, levantándole el abrigo.

—Por favor, no. No hace falta que veas.

—Pero…

—Me atacaron… bastante lejos de acá. Desperté con la cara contra el asfalto y sangre chorreándome de la boca. No sentía las piernas…

—¿Quiénes lo atacaron?

—No es importante. Lo que vale es que entonces le pedí a madretierra que me diera fuerza para venir a morir acá, en la estación, y me cumplió.

—¿¡Pero quiénes lo atacaron!? —repitió Mariana, deteniéndose en lo que para ella sí era importante.

—Haceme caso, no es importante eso. Solo querían el agua que llevaba y no quise dársela —replicó el hombre con mesura, como un padre divertido ante la testarudez de una hija—. Se me concedió lo que pedí, eso es suficiente. Y viéndote acá conmigo, pienso que no debo haber sido un mal hombre. Después de todo, madretierra te mandó como ofrenda de paz y es más de lo que hubiera esperado de su parte, que con motivo nos odia.

—Pero… —exclamó ella intentando de nuevo abrirle el abrigo—. ¿Quién ataca por agua? ¿Fueron los primitivos?

Valentín quedó mirándola a los ojos, de una manera que a ella le recordó la mirada severa pero siempre amorosa de su padre. Con la fuerza que le quedaba, el hombre le impidió una vez más verle la herida y le respondió…

—¿Primitivos? ¿Quién mata por agua? —exclamó jocoso—. Cierto, olvidaba que vivís en plaza de Mayo. En fin, hablando de primitivos, así dicho y así dadas las cosas, digamos que soy uno de ellos.

—¿¡Usted, un primitivo?! Pero si usted...

—¿Puedo hablar? Hablo, sí. Ay, muchacha…

Mariana no supo qué decir. Quizás se estaba riendo de ella, o tal vez había perdido la razón.

—A mí, querida Mariana, eso de los primitivos me suena a una gran confusión, ¿sabés? Fijate que los primitivos de los que hablás los llaman primitivos a ustedes, que los llaman primitivos a ellos —dijo entre risas que le causaron dolor—. Y yo también soy un primitivo, parece. Y debo serlo, visto que no soy de las plazas ni del norte.

Una carcajada débil coronó la expresión cínica de su rostro, un cinismo experto, batallador pero cansado, que se diluyó enseguida en una tos que apiñó sus facciones en un gesto de dolor. Mariana no respondió, solo se quedó observándolo mientras él volvía a girar la cabeza hacia los andenes y suspiraba con nostalgia, como si fuera esa la única imagen que le daría pena perder.

—En fin, que así quería morirme… mirando hacia los andenes, hacia las vías... hacia el sur.

Tragó con dificultad, luego volvió a mirarla. Algo en lo que acababa de decir le había encendido la mirada.

—Cuántas veces, querida Mariana, caminé por esas vías…

Mariana ya había desistido de mirarle la herida, y se lo hizo saber ofreciéndole una sonrisa natural, delicada, aunque asombrada porque la voz del hombre había recobrado vida, entusiasmo, como si de repente hubiera vuelto a sus veinte.

—Muchas… muchísimas veces —continuó—. Y cada vez partí con la esperanza de no necesitar volver. Pero cada vez, después de unos días, volvía, volvía a la gran garganta de Constitución.

Soltando rienda a su tristeza Mariana le rozó la cara, y su alma cálida cruzó una cortina espontánea de lágrimas validando esa caricia. Aun sabiendo que quedaría vulnerable, indefensa, apoyó en el piso su otra rodilla. Él notó a la vez la confianza y el miedo que tenía de darla, de exponerse, y se apresuró a tomarle la mano y asegurarle que nada habría de pasarle.

—No era miedo, Mariana —retomó, respirando ya con dificultad—. Ojalá hubiera sido miedo. En las zonas desoladas y en el norte la pasé mucho peor de cuanto puedas imaginar. No, no era miedo.

—¿Por qué volvía entonces?

Él la miró con visible calidez, luego se sumió en un largo silencio. Mariana temió que ya no fuera a responderle, sin embargo, tras un doloroso espasmo que le contrajo el rostro y le hizo apretar los dientes para no gritar, Valentín tomó aire y escupió su piedra, y confesó su culpa…

—Me daba frío, me daba hambre. Aun sin un hogar, me había asentado.

Giró una vez más el rostro hacia los andenes, pero un espasmo más fuerte que el anterior lo sacudió hasta hacerle golpear la nuca contra la pared. Mariana se apuró a ponerle una mano detrás de la cabeza, con la otra se secó las lágrimas. Después, le levantó el cuello del abrigo para protegerlo del frío. La nariz le goteó y aspiró tratando de que él no lo notara, pero justo volvió a mirarla, con una sonrisa tan plena que la hizo sonreír a ella también...

—No llores, linda, no hace falta. He sido salvaje, no está mal que de herida muera. Gracias por haber venido.

Mariana le tendió la otra mano y él se la apretó fuerte, maldiciéndose entre dientes por gritar frente a ella de dolor, porque quiso contener un grito y no pudo, porque le salió insultar a su propia agonía y en su nombre a todo lo otro, porque muy a su pesar apretó las manos de Mariana con la fuerza del alma y temió haberla lastimado. Ella le sonrió para hacerle saber que no le importaba, para advertirle que no iba a permitirle que le pidiera dejarlo para que no tuviera que verlo morir, para agradecer a su vez a madretierra por darle la oportunidad de reconfortarlo nomás con su presencia, de aliviarle la congoja de lo no osado como una hija puede aliviar a un padre con nada. Se preguntó si tenía hijos, si los había o hubiera tenido… pero no quiso preguntárselo, ya no había tiempo para preguntárselo.

Valentín se apretó el abrigo contra el abdomen, sus facciones se contrajeron de dolor una vez más. Madretierra lo despedía firmando la paz con un rostro hermoso como testigo, pero a la vez poniéndole un precio alto que él aceptaba y por eso, porque lo creía justo, dejaba en no quejarse la voluntad que le quedaba. Abrió la boca, y no encontró la fuerza ni para echar un suspiro. Sabiendo que algo quería decirle, Mariana acercó su cara a la de él sin soltarle nunca las manos, asegurándose de que supiera que ahí estaba su oído. Con su aliento final, cuando se cernía sobre su mirada una fina capa de escarcha, el hombre dijo a la bella muchacha con la que madretierra lo había vinculado en sueños...

—Quién... sabe, linda... qué hay más allá.

3

Tres mujeres y dos hombres que cumplían regularmente su turno en el servicio común fueron designados para una tarea urgente, no programada. Se había llegado a un arreglo con el pueblo del norte, según les fue de apuro informado. Ellos enviarían un mensajero, que arribaría a la estación de Retiro en una de las vetustas locomotoras impulsadas a vapor que habían reconstruido a partir de los restos de las que circulaban antes de la destrucción. Lucía, la capitana del cuerpo de vanguardia a cargo de la misión, recibió del concejo de ancianos instrucciones precisas de dar la bienvenida al mensajero y conducirlo a la casa rosada sin tardanza y sin intercambiar con él palabra. De la concejera Lourdes recibió en secreto el pedido de llevarlo ante ella primero.

Habían esperado al mensajero por más de dos horas cuando, pasadas las 5 de la noche según el reloj de la capitana, el inconfundible haz de luz de una locomotora se dejó ver a través de la bruma, avanzando muy despacio por una de las vías centrales. Lucía alzó la mano para alertar a los demás, que al callar devolvieron al hall de la estación su silencio.

A diez metros del final del andén la locomotora detuvo su marcha por completo. El viento saludó su arribo con exclamaciones de júbilo, o de asombro, abriéndose paso hacia los techos del hall arremolinando polvo entre butacas de un público listo para el primer acto. Sin embargo, el murmullo se aplacó y no aparecieron voces en el escenario.

—Capitana… ¿es normal que no baje nadie?

Lucía no respondió, solo dio orden de avanzar y los dos hombres se acercaron a la máquina, que resoplaba como un gigante en reposo y crujían sus hierros como si tuvieran vida. Las otras dos mujeres vigilaban desde la entrada a los andenes, apretando para descargar tensión la empuñadura del espadín que llevaban amarrado a la cintura. Turbada por una creciente desconfianza, la capitana se detuvo junto al gigante de hierro. Esperaba a un mensajero, quizás a una comitiva acompañándolo, sin embargo, lo único que daba señales de vida era la máquina misma con sus válvulas liberando un poco de vapor.

Indicó con un gesto a sus hombres que rodearan la locomotora y se aproximaran por el lado opuesto, y ellos ejecutaron, cruzando la vía para posicionarse en espera de una orden para subir al carro enganchado detrás. No había señal alguna de la presencia de un mensajero ni de nadie. El tenue reflejo gris que alcanzaba a penetrar por los tragaluces de la estación apenas era suficiente para distinguir los relieves más pronunciados, la opacidad en los andenes quitaba nitidez a todo.

Tomándose del pasamanos Lucía puso un pie en la escalerilla y se dio impulso para subir. El viejo orgullo de la revolución industrial la recibió rechinando en su larga agonía. Frunció el ceño y trató de agudizar la vista, pero en el interior de esa cabina de mando solo había basura, instrumental roto y desorden. Una espía azul en el tablero de control le permitía distinguir los asientos, y su armazón original forrado en capas de tela que se sostenían en su lugar con unas vueltas de hilo.

—Chicos, revisen el carro de atrás.

En el pueblo del norte habían logrado poner dos locomotoras en funcionamiento y las habían usado por años para transportar barriles de agua desde uno de los dos pozos conocidos hasta su asentamiento, donde el hacinamiento y la pestilencia diezmaban a su población de labores, que por el agua fresca no estaba todavía peor. Pero poco habían hecho para restaurarlas más allá de ponerlas a andar y nada hacían para que hubiera, en la cabina al menos, un mínimo de higiene.

Con una mirada entrenada, habituada a la poca luz, inspeccionó cada borde, contorno, perilla y palanca. Notó algo raro en algunas partes no ferrosas de la cabina. “Todo lo blando parece chamuscado”, pensó.

—¿Alguna novedad en el carro?

—Ninguna —respondió desde el lado opuesto uno de los hombres.

De pronto, un sonido peculiar, que bien conocía, llamó su atención desde el piso, detrás de los asientos. Se acercó, un paso a la vez, pisando con cuidado para no alertar de su presencia, pues reconocía sin duda el ruido del masticar de las ratas. “¿Qué es eso?” pensó. “No puede ser”...

—¡Chicas, desenfunden! Una, ojos en los andenes, otra, ojos al hall. Carlos, vení ya. Luis, quedate mirando las vías.

Con una rodilla en el asiento se inclinó para apartar unas cajas. Las ratas huyeron en pavor y ella levantó ambos pies del piso por si trepaban por sus piernas camino a la salida. Las sabía voraces, y había tenido en el pasado el disgusto de conocer su mordida. Una vez hubieron abandonado la cabina hurgó con una de sus manos entre lo que habían estado mordiendo, y la retiró de repente ni bien confirmó de qué se trataba.

—Capitana, ¿qué pasó?

—Carlos, hay un cuerpo acá abajo. Ayudame a sacarlo.

—¿Eso que sobresale es una mano?

—Tirá, a la cuenta de tres...

Tomaron uno la mano y la otra el brazo y arrastraron el cuerpo hasta arrimarlo a la portezuela, donde había más luz. Por el apuro habían llevado una sola llama eterna, y la capitana había preferido que se usara para revisar el carro.

—Luis, ¿alguna novedad? —gritó Lucía.

—Hay una lámpara de aceite, de esas que tienen ellos. Está en el fondo del carro y está encendida. ¿Te la llevo?

—Va Carlos a buscarla —contestó haciendo a la vez un gesto a su compañero para que fuera por ella—. No le saques la vista a las vías.

Sola en la cabina se agachó y tomó los dedos inertes del cuerpo que tenía a sus pies. Aun sin luz se veían las mordeduras de las ratas, y había sangre. Volvió Carlos con la lámpara y ella le pidió que la sostuviera frente a la cara del cadáver. Parte de la piel se veía como chamuscada por fuego.

—¿Será el mensajero?

—No tengo idea, pero fijate en las mordidas… —señaló Lucía—. No son solo dos o tres ni son poco profundas, lo comieron por un buen rato. Está muerto desde andá a saber cuándo. Y tampoco el fuego es reciente, tocá las partes quemadas… no están ni tibias.

—¿Primitivos…?

—No creo —contestó Lucía, pensativa—. Si lo atacaron primitivos, ¿por qué lo quemaron en vez de llevárselo? ¿Quién frenó la locomotora? Esto está armado.

De pronto, la voz agitada de Luis la sacó de sus pensamientos…

—¡Capitana, hay restos de dos hombres en el carro!

—¡Retaguardia, novedades! —gritó Lucía bajando de la locomotora.

—Ninguna.

—Vamos para allá, revisen la salida a la calle. Vámonos, chicos, acá no hay nada más que ver, no hay nadie a quien acompañar a la casa rosada.

4

Abrió la puerta despacio. Rechinó, era inevitable, pero bajito. Mariana sabía que su niña y su esposo estarían dormitando en el sillón y no quería disturbarlos. Se había retrasado varias horas sin decirle a nadie adónde iría. Se veía pálida, cansada, aunque todos los habitantes de Mayo lucían así. Se sacó las botas y las dejó junto a la puerta, e inmediatamente corrió los tres cerrojos de seguridad. Caminó hasta la mesita donde dejaban la caja plástica de la comida y hurgó en la ración familiar… un artículo del acuerdo estipulaba que la entrega de alimento fuera diaria para evitar que las familias de Mayo y de Congreso comieran algo que no estuviera fresco. Tomó una papa cocida sin pelar y dos rodajas de carne asada que unió a una gruesa feta de queso, se puso la botella de agua bajo el brazo y se sentó a la mesa del comedor, a unos pasos del sillón en el que Daniela y Manuel se habían quedado dormidos.

Mordió con desgano y masticó igual. Comía por deber, sin hambre. Permaneció unos segundos con la mirada fija en el vaso, después giró y miró hacia donde estaba Daniela. Apoyó el codo en la mesa y esbozó una sonrisa al verla dormida encima de su esposo… claramente, había terminado un libro más. Abstraída, tomó otro sorbo de agua y se puso a jugar con lo poco que quedaba en el fondo del vaso. De pronto, su mirada dejó de ser sombría y se volvió intensa…

—Hace quince años esa misma mirada me aflojó las piernas por primera vez.

Manuel acostó a Daniela sin despertarla y fue a sentarse junto a su esposa. Por un momento, Mariana se distendió y bajó la mirada con una sonrisa, pero no tardó esa calidez en disolverse en el azul gélido de una mirada afligida. Se besaron con calma, con afecto. Cuando volvieron a mirarse, ella supo que él había notado que tenía novedades.

—Cuando terminó el turno nos avisaron de una reunión.

—¿Por eso tenés esa carita?

Mariana no lo miró, prefirió recostarse sobre su hombro resoplando, tomándose el tiempo que necesitaba para contarle...

—Confirmaron la expedición al sur. Ya están firmadas las adendas.

Manuel apoyó su frente contra la de ella, apretó los ojos y se tapó la boca, abierta en asombro.

—Duración indefinida —siguió Mariana—. Seis meses, un año, dos, cinco...

Él la interrumpió con un beso, desenfrenado primero, tierno después. El enojo no era con ella, nunca podría ser con ella. En verdad, no podía enojarse, no tenía con quién. A su esposa la habían designado para una expedición, la expedición, y como comandante ella no podía excusarse. El concejo de ancianos había puesto una adenda al acuerdo, con la que se estableció que la designación para esa expedición en particular era definitiva. “Salvo en caso de enfermedad… quizás si…”. Se mordió la lengua para no poner en palabras lo que pensaba y terminó cubriéndose la cara con un trapo de mesa. Por cuanto en el alma doliera, lo alejarían de su amada Mariana.

5

En los almanaques, confeccionados y cuidados con esmero por la gente mayor, el 31 de diciembre estaba bien marcado, resaltado hasta rasgar el papel. En esa noche el edificio del congreso se transformaba en punto de reunión del pueblo de las plazas, de Mayo y de Congreso, para comer, bailar y divertirse. Los festejos de la noche de fin de año eran la única tradición que habían conservado de la época anterior a la destrucción. Hasta unos años antes, en la casa rosada se preparaban larguísimas mesas en cada salón y ahí también había fiesta pero, en el último tiempo, se llevaba a cabo una única celebración en el congreso, a la que acudían todos. Quien aquí lea con conciencia pura podrá ver esto como una señal de unión, bienestar y concordia, pero la verdad es que en las plazas, célula a célula como toma la carne la gangrena, la oscuridad iba expandiendo en un alma, luego en otra y luego en la siguiente, su necrosis.

Daniela cruzó el umbral de la entrada central y se puso de costado para pasar entre las personas que conversaban de pie en el salón recibidor. Estaba ansiosa por llegar adonde estaban sus amigos. Faltaban tres días para fin de año, pero todo el mundo ya pasaba horas en el congreso, conversando y terminando los preparativos con los que hasta los más jóvenes colaboraban de algún modo. Manuel le hizo un gesto consintiéndole de separarse de él y de su madre. Las familias llegaban juntas, pero los más chicos enseguida se juntaban lejos de los adultos para charlar y jugar a las cartas o a los juegos de mesa que se conservaban en la biblioteca. El buen humor general era sólido cimiento de la comunidad en esos últimos días de cada diciembre, como una posta de reposo en un desierto de nada. Chicas y chicos abandonaban su voluntariado apenas ponían pie en el edificio, pero a nadie importaba en realidad, madres y padres lo tenían ya previsto y, al fin de cuentas, preferían tener a sus hijos cerca aunque no colaboraran antes que dejarlos solos, protegidos por una puerta y unos pasadores de seguridad. Como dejó escrito Daniela en sus notas, si bien en su hogar el amor desbordaba, en común con el siglo veinte se tenía en las plazas, en general, el hábito de hacer distinto en diciembre que en el resto del año.

Su ansiedad no era tanto por ver a su grupo sino por volver a ver a su otra mitad, Analía, con quien no se había juntado en dos días. Corriendo, tal como había llegado al congreso, entró al gran salón de la biblioteca con muchísimo para contarle a su amiga. La detectó enseguida, sentada a una de las mesas más chicas, rodeada de todos los que conformaban su grupo de amigos más otros chicos que solo de vista conocía. Dos días sin verse era demasiado para esas dos, eran uña y dedo desde que se habían hablado por primera vez, lo cual, es probable, haya ocurrido al pronunciar sus primeras palabras en absoluto, ya que se conocían desde que eran bebés. A pesar de que sus madres con los años habían dejado de frecuentarse, ellas dos habían quedado unidas por una amistad sin vencimiento.

Daniela se ubicó detrás de la silla de Analía, que sostenía sus tres cartas medio plegadas entre sus dedos como si estuviera salvaguardando un tesoro. Le apoyó una mano en el hombro y se inclinó a saludarla con un beso que ella correspondió a medias, poniéndole la mejilla, sin apartar la mirada de los ojos de uno de sus contrincantes, sentado al otro lado de la mesa. Saludó también a los demás y todos respondieron a coro sin sacarle la vista a las cartas en juego.

Había llegado en un momento crucial: ambos equipos estaban a un punto del final, el partido de truco se definiría en esa última mano. Analía era el pie, la última de la ronda. Los demás habían tirado su carta y el otro equipo llevaba la ventaja con el siete de oro haciendo primera. Ella escondía sus cartas, solo Daniela las había visto al llegar e intuía que la mente de su mejor amiga estaba confabulando. De Analía, Daniela había aprendido las estrategias de todos los juegos, incluidos los movimientos del ajedrez. A la hora de ponerse a tramar, la consideraba imbatible.

El público no apartaba la mirada de Analía. Las lámparas de llama esparcidas sobre la mesa confluían con su luz en su rostro cándido, perspicaz, y en sus ojos color plomo que chupaban el brillo y rara vez lo devolvían. Con exasperante lentitud ella respondió “quiero” dando la palabra al compañero que, con una mirada fugaz y convencida, le había implorado aceptar el envido.

—¡Treinta! —exclamó el chico, orgulloso de poder definir a favor de su equipo el partido.

Dos de los contrincantes las dieron pronto por buenas y miraron al tercero, que atrajo todas las miradas antes de decir palabra. No obstante la alegría en el rostro de su propio compañero, ella no quiso fiarse de sus treinta, menos cuando vio que el rival insinuaba una de esas sonrisas que ensayan los que saben de haber ganado. No parecía eufórico, lucía tranquilo, demasiado para su gusto. El partido, bien intuyó, se había complicado.

El chico tomó aire para revelar sus tantos, pero se arrepintió. En lugar de decirlo en modo llano iba, como mandaba la costumbre, a recitarlo. Y como la señorita que era, Analía se dispuso a soportarlo.

“En la tempestad avanzaba, sin dejar de tiritar... Habría otros hombres, supongo, mas vi ninguno”, empezó, con una risita adrede mal disimulada.

Fue al terminar la última palabra que un coro general se alzó en exclamación de asombro y el chico hizo una pausa, que no impidió que Analía siguiera mirándolo fijo, sin mover un músculo de la cara, sin el más mínimo gesto de enojo. En realidad, estaba pensando, no en el partido sino en lo bien que le quedaba el apodo que ella misma le había puesto: el insoportable. Y no tenía dudas de que lo era, así como tampoco dudaba de que estaba gozando como un nene. En fin que, para beneficio y dicha del atento y festivo público que saludaba cada verso con puro júbilo, el insoportable, que así también yo lo llamo porque de dejarme llevar por la amargura que me provoca el recuerdo de su rostro pondría en este texto palabra peor, y porque hasta el fin de mis días estaré del lado de esa niña de mirada de nube de tormenta, continuó…

“Sin agua, sin comida, me tenté de resignarme… Pero antes que desesperar, consideré más oportuno... Mis deseos reflotar, mis sueños aferrar, mis metas recordarme”.

Los espectadores se habían puesto todos del lado del vencedor, disfrutaban de cada una de sus pausas y buscaban en la cara de Analía alguna señal de furia. Pero era inútil, siempre lo era. Ella tenía la capacidad de velar detrás de sus ojos grises cualquier emoción mejor incluso que una adulta. Analía había juntado fama de dura de vencer y los chicos la enfrentaban con la esperanza de ser quien lo consiguiera. Su rival se estaba tomando más tiempo de lo normal pero, después de todo, ella era a quien todos querían derrotar y esos puntos podían valer el partido.

“Y qué si no alegrarme, al ponerme a contar…”.

El insoportable enderezó la espalda y se preparó para el remate.

“Sueños truncos había pocos, y cumplidos, llevaba…”.

Haciendo la pausa final abrió los brazos pidiendo al público que coreara con él…

—¡¡Treinta y unoooo!! —gritaron todos rompiendo en una risa divertida.

Analía escuchó el poema entero con la mejilla en la palma de la mano y el codo sobre la mesa, toda una experta en el arte de poner distancia con desdén, que sabía volverse leche cortada bajando por la garganta si no apreciaba a quien tenía adelante. Cuando el insoportable terminó ella se irguió, con tanta lentitud que atrajo la atención de inmediato, luego bajó despacio su carta y la soltó con clase, con garbo, palabra vieja que más vieja no hay pero a esa niña bien le cabía, ante la mirada expectante de todos: un insignificante cuatro de bastos.

Se dio vuelta y le sonrió a Daniela, firme detrás de ella. “Seguro lo está mirando a él y no le da bola al partido”, pensó. “No puedo creer que le guste semejante tarado”, concluyó y meneó la cabeza, un gesto que su propio equipo entendió como una capitulación.

Echó un suspiro y volvió a concentrarse en las cartas sobre la mesa. El que había ganado la mano con el siete de oro lo cubrió con un seis de copas y la ronda se desarrolló con rapidez, hasta que el último rival tiró sonriente el dos de espadas destinado a ganar también la segunda y el partido. Pero había una regla no escrita: el equipo en ventaja no podía proclamarse vencedor sin que se cantara el truco. La única posibilidad que tenía el equipo de Analía de ganar el partido era, justamente, ganar el truco.

El compañero que había perdido el envido se redimió echando a la mesa un tres, dando a su equipo la segunda ronda. Luego soltó un cinco, ya había hecho su valioso aporte. Entre palma y pulgar Analía sostenía su última carta con firmeza. Debía jugarla y todavía no se había cantado nada. Esperó un rato, en vano, luego suspiró y la bajó de un solo y rápido movimiento, y miró a su derecha sin decir una palabra. El público soltó una exclamación de asombro, su siete de espadas hacía pensar que la derrota de la chica que todos querían derrotar no era tan inminente como habían anticipado.

Analía se esforzaba por mostrarse satisfecha, pero nada había salido como hubiera querido. En la mesa estaba su carta, la carta, la que se había guardado sin haber siquiera intentado comunicarla a sus compañeros. Como pie de su equipo había quedado Nicolás, su buen amigo y absoluto principiante. Como pie rival, el insoportable.

La cara de todos los sentados a la mesa indicaba que la jovencita imbatible al fin habría de perder. Se jugó un dos y ella, encomendándose a los últimos en ver el sol, hizo un gesto a su compañero para que jugara su carta. Si bien sabía de su tres de oro, no sabía qué cartas les quedaban a los rivales, no había visto sus señas. El insoportable era muy hábil para espiar señas y por eso ella había mantenido a su equipo casi incomunicado en esa última mano. El jugador contrario miró en modo fugaz a su pie y cantó el truco, que Analía contestó enseguida con el retruco encimando su voz a la de él. El público hizo silencio, casi de sepulcro, mientras la última carta rival tocaba la mesa.

Dolió, justamente, como Analía imaginó que un palazo en la cabeza podía doler, y así, el as de bastos se marcó en su retina con la incandescencia de la lámpara que tenía al lado, como en otro tiempo marcaba el hierro al ganado. Encuadró al insoportable, su sonrisita develaba que él mismo había dirigido todo, que lo había tramado así desde el principio y ella había caído en su juego. Se reprochó el no haberlos forzado a jugar ese as en la primera ronda usando su siete de espadas, en cambio se lo había guardado para cerrar el partido, y se había equivocado. No perdían por azar o porque sí, perdían por su culpa y él se lo estaba haciendo saber con esa risita ácida que la carcomía dentro.

No obstante furiosa, no se le movió un pelo. Sus ojos se quedaron viendo el as de bastos, grises, displicentes como siempre. Un barullo general cobró vida, el siguiente trío ya empezaba a arrimarse a las sillas que el equipo de Analía estaba por liberar. De pronto, un tímido murmullo los dejó a todos con la mirada clavada en el introvertido, siempre inobservado Nicolás.

—Quiero vale cuatro —exclamó casi como preguntando si le estaba permitido decirlo.

Como apurando la respuesta alzó la carta derechita a la altura de su cara. Puesto que nadie se había molestado nunca en pararse detrás de él, nadie tenía idea de qué carta se trataba. Se expandió un murmurar entre el público, el fantasma del ancho provocaba siempre revuelo. “¡El ancho! ¡Tiene el ancho!”, repetían algunos. Los más cínicos también se hacían oír, que no era posible que tuviera la única carta capaz de ganar la mano y el partido. Se sabía que a Nicolás jamás le tocaba nada mejor que una figura, estaban todos de acuerdo en que tenerlo de compañero era jugar en desventaja. Más de una vez a Analía le habían aconsejado abandonarlo, que tenerlo en el equipo por compasión la llevaría a perder partidos, y ella igual insistía en enseñarle.

Los otros aceptaron, tres puntos o cuatro daba lo mismo. Pero a Nicolás no le daba lo mismo, él se había procurado un gran giro de trama con el estilo teatral y pomposo que Analía le había enseñado, y ella le sonreía. La victoria mejor era ese inesperado protagonismo de su amigo introvertido. Hasta dejó de interesarle qué carta pudiera tener, su pupilo había tomado la iniciativa sin que ella se lo indicara y todos podían verlo dar batalla a su timidez, tieso como un antiguo poste de luz pero batiéndose hidalgo. Estaba orgullosa de él.

Teniendo su carta por el borde inferior alargó el brazo, que más largo no se podía, y se entregó al espectáculo con tanta sinceridad que se ganó la simpatía del público; si bien solía ser ignorado y recibir burlas, hay registro de que era más por costumbre que por malicia, y ahora un coro acompañaba con aplausos y emoción sus gestos amplios, exagerados. Analía desvió por un momento la mirada hacia el insoportable, lo pescó justo cuando vio la carta de Nicolás por caer. No pudo ver en su expresión bronca ni alivio, aunque a ella la carta había dejado de interesarle. Lo que quería del insoportable era una mirada.

Él la miró, le sonrió y hasta le guiñó el ojo, pero no le dio lo que quería, no miró por sobre su cabeza, no pensó siquiera en regalarle una mirada a Daniela. Se dio vuelta y encontró el rostro feliz de su amiga mezclado entre los demás, pero su sonrisa no era de felicidad, su corazón no estaba en el partido de truco. “Qué tipo más idiota”, se dijo, volviendo a mirar al frente. “La chica más linda le está atrás como tonta y el tipo me mira a mí”. Volvió a mirar a Daniela, y esta vez esperó que le devolviera la mirada. Y ella lo hizo, rompiéndole a su amiga del alma el corazón con esa carita ingenua de quien tiene orgullo y es a la vez muy joven para saber disimular la desilusión.

—Le gustás vos, Ana, no hay nada que hacerle.

Analía apretó los labios con bronca. Sufría por ella, sufría por Nicolás, sufría por los que amaba, pocos, tanto como el resto le era por completo indiferente. “Puede sentarse y esperarme hasta que me muera”. Sin decir más, que falta no hacía, tomó las manos de Daniela, las juntó bajo su mentón y recibió un beso de su amiga inseparable, un beso que la tranquilizó como nada más hubiera podido. Luego encuadró al insoportable y decidió que ni siquiera para reprocharle que ignorara a Daniela iba a gastar en él energía. No había nada más importante en su vida que su amiga. Lo demás, ocupaba del segundo al último lugar.

6

Se sacó la campera cubierta de polvo y la tiró al piso. Otra noche de viento, viento que arremetía desde todos los puntos cardinales y arremolinaba en el centro de la vieja Buenos Aires. A veces se daba, en diciembre, vientos corriendo como niños que nadie mandaba a la cama. Celeste estaba acostumbrada a que el polvo se le pegara en la cara, mojada por lágrimas que el aire le arrancaba a la fuerza. Pero esta vez lloraba de bronca, de tristeza.