Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

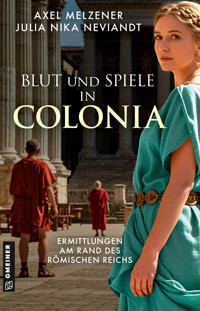

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Lucretia Veturius und Quintus Tibur ermitteln

- Sprache: Deutsch

Herbst, 87 n. Chr.: Die Colonia tobt, als der berühmte Tänzer Aulus in die Stadt einzieht. Seine Auftritte erotisieren die Massen. Doch dann drohen rätselhafte Todesfälle die Stimmung zu trüben - einer davon im direkten Umfeld des Künstlers. Der Statthalter fürchtet um den Ruf Colonias und beauftragt das Ermittlerduo Quintus und Lucretia mit der Aufklärung. Schon bald finden sie sich in einem Netz aus Betrug und Leidenschaft wieder, in dem nicht nur der Tänzer eine Maske trägt. Doch wer die Wahrheit sucht, gerät schnell selbst in Gefahr …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 647

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Axel Melzener / Julia Nika Neviandt

Blut und Spiele in Colonia

Ermittlungen am Rand des Römischen Reichs

Impressum

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Shutterstock Generate. ID: 2605349271 / Shutterstock.com

ISBN 978-3-7349-3370-7

Vorbemerkung

Anmerkung zur Dialoggestaltung

Im Lateinischen wird ausschließlich die Du-Form verwendet. Unterschiede in sozialem Rang oder persönlicher Nähe drücken die Figuren nicht durch verschiedene Anredeformen aus, sondern durch den Gebrauch von Namen, Titeln oder beschreibenden Zusätzen. Diese Praxis spiegelt sich in den Dialogen im Roman wider.

Glossar

Am Ende des Buches findet sich ein Glossar mit Erläuterungen zu lateinischen und germanischen Begriffen. Es umfasst geografische und ethnische Bezeichnungen, historische Persönlichkeiten, Maßeinheiten und Geld sowie Aspekte aus Religion und Mythologie.

Prolog

Etwas stimmte nicht. Das spürte Dasia mit jedem Schritt deutlicher. Normalerweise hätte sie den Weg zurück nach Hause, vom Marsfeld zu ihrer Insula jenseits der nördlichsten Tiberbrücke, blind gefunden. Aber in dieser Nacht überkam sie eine Orientierungslosigkeit, die sie sich nicht erklären konnte. Hatte sie etwa zu viel getrunken? Nein, zwei kleine Becher verdünnten Weins in der Taverne, das war so gut wie nichts für sie, die es gewohnt war, nächtelang mit Schauspielern und Musikern zu zechen. Sie schob es auf das Wetter und quälte sich weiter. Es war Mitte Oktober, und das, was vom Sommer noch übrig war, machte zunehmend einer herbstlichen Kühle Platz. Das bekam ihr nicht, vor allem seit sie das dreißigste Lebensjahr erreicht hatte. Ihr Körper brauchte stets ein, zwei Wochen, um sich auf das kältere Wetter einzustellen, ihren Winterkörper heranzubilden, wie sie zu sagen pflegte.

Als plötzlich ihre Knie nachgaben, lehnte Dasia sich an die mit Graffiti bekritzelte Wand eines vierstöckigen Mietshauses. Schweiß stieg ihr auf die Stirn. War es das Abendessen gewesen, das das Grummeln in ihrem Bauch ausgelöst hatte? Vielleicht war das Fleisch verdorben, dachte sie. Aus der Taverne im Erdgeschoss drangen das warme Licht von Öllampen und der fröhliche Gesang von Trunkenen, die Bacchus hochleben ließen. Doch Dasia nahm die Ausgelassenheit kaum wahr. Angst ergriff sie, ließ ihr den Atem stocken.

Reiß dich zusammen, es ist nicht mehr weit bis nach Hause. Sie drückte sich mühsam mit den Händen vom dreckigen Mauerwerk ab. Rom war ein enger, verwinkelter Ort. Nicht flach und übersichtlich, sondern dank seiner Lage auf sieben Hügeln ein unablässiges Auf und Ab aus labyrinthisch verwobenen Gassen voller Schmutz und tiefer Schlaglöcher. So tief, dass man sich den Fuß darin brechen konnte. Anders als viele Städte in den Provinzen, die sorgfältig geplant worden waren, war Rom über Jahrhunderte verschlungen und wild wie ein gefährlicher Wald gewachsen.

Dasia hörte ein Geräusch und fuhr herum. Kurz meinte sie, eine mit einem Tuch vermummte Gestalt zu erkennen, die sich rasch hinter eine Ecke zurückzog. Aber sie konnte sich auch getäuscht haben. Denn sie war zunehmend nicht mehr Herrin ihrer Sinne. Alles begann zu schwanken, sich zu drehen, und merkwürdige Lichtpunkte tanzten vor ihren Augen. Sie schloss die Lider und atmete tief durch, aber die Luft, die in ihre Lungen strömte, war alles andere als frisch. Vom Tiber, der als Abfluss für die Cloaca Maxima genutzt wurde, strömte ein fauliger Gestank nach Exkrementen und Abfall heran, der sie anwiderte. Der aus vielen Häusern herüberwehende stechende Geruch von Weihrauch, mit dem man der olfaktorischen Belästigung entgegenzuwirken versuchte, machte es nur noch schlimmer. Dasia schleppte sich weiter, und jeder Schritt wurde langsamer und mühevoller, während ihr Herz immer heftiger pochte.

Was ist nur los mit dir, dachte sie. Was immer sie quälte, es fühlte sich ganz anders an als ein verdorbener Magen.

Sie kämpfte sich durch die dunkle Häuserschlucht voran. Im Gegensatz zu den breiten Prachtboulevards nahe dem Forum waren die Gassen in der Nordstadt eng, sobald man die Plätze verließ, auf denen die prächtigen Theater standen. An manchen Stellen standen die Insulae so eng und ungeordnet beieinander, dass keine zehn Fuß zwischen den Fassaden blieben und die Bewohner bestens hören, sehen und riechen konnten, was im Haus gegenüber geschah, ob sie es wollten oder nicht. Hinter Dasia platschte es. Jemand hatte seinen Nachttopf aus einem der oberen Stockwerke auf die Straße entleert, was eigentlich verboten war, aber dennoch alle taten.

Zwei junge Männer kamen ihr entgegen, ägyptische Einwanderer, die sich in ihrer Heimatsprache unterhielten. Sie warfen der torkelnden Frau einen flüchtigen Blick zu, schenkten ihr ansonsten aber keine Beachtung. Wahrscheinlich hielten sie sie für eine Betrunkene. Ehe Dasia die Kraft aufbringen konnte, um Hilfe zu bitten, waren sie auch schon wieder verschwunden.

Die Häuserschlucht vor ihr öffnete sich und gab den Blick auf einen kleinen Platz frei. Der Himmel war bewölkt, und das fahle Licht des Mondes drang in dieser Nacht kaum bis zur Erde, aber Dasias Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt. Sie erinnerte sich daran, dass sich in der Nähe ein kleiner Brunnen befand, und zwang sich in die Richtung, in der sie ihn vermutete, während die Übelkeit immer stärker von ihr Besitz ergriff und ihre Sicht verschwamm. Sie folgte dem sprudelnden Geräusch und erreichte das kleine Becken, in das durch die bronzenen Nüstern eines Pferdekopfes das rettende Nass floss. Sie beugte sich vor, spritzte sich Wasser ins Gesicht und trank einige Schlucke. Es war angenehm kühl und verschaffte ihr etwas Linderung. Wie gut das tat!

Erneut hatte sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Diesmal drehte sie den Kopf ganz langsam, um den Verfolger, den sie sich möglicherweise nur einbildete, nicht vorzuwarnen. Sie tastete unter ihrer Palla nach dem kleinen, scharfen Küchenmesser, das sie neben dem Beutel mit Nähzeug stets bei sich trug. In Roms dunklen Gassen, in denen sich nachts oft zwielichtige Gestalten herumtrieben, galt es, vorsichtig zu sein. Kaum jemand wagte sich zu dieser Stunde unbewaffnet hinaus.

Aus den Augenwinkeln meinte sie, wieder die vermummte Gestalt zu erblicken, und war sich diesmal sicher, dass es kein Trugbild war. Kein Zweifel, sie wurde verfolgt. Aber warum folgte ihr der Kerl so weit? Sie war bereits an einigen dunklen Ecken vorbeigekommen, an denen ein Überfall unbemerkt geblieben wäre.

Komm nur her, dachte Dasia trotzig, dann schneid ich dir die Eier ab. Aber als sie sich ganz umdrehte, war die Gestalt verschwunden. Vielleicht doch nur ein Trugbild ihrer schwindenden Sinne? Mit weichen Knien stolperte sie über einen Platz, dessen Zentrum das Solarium Augusti schmückte, eine riesige Sonnenuhr aus einem hundert Fuß hohen Obelisken aus Marmor, auf dessen Spitze eine Kugel montiert war. Nachts wirkte das Monument bizarr, wie ein Besuch aus einer fremden Welt. Bis zur Brücke über den Tiber war es nicht mehr weit, und der zunehmende Gestank verriet, dass sie sich dem Fluss näherte. Sie wollte schneller gehen, aber sie konnte nicht. Ihre Füße schienen ihr nicht mehr richtig zu gehorchen, und sie lehnte sich an die kühle Marmorsäule.

Sie atmete schwer. Panik befiel sie. Nicht nur vor dem unbekannten Verfolger, sondern auch, weil sich ihr Zustand von Minute zu Minute verschlechterte. Ihre Sicht verschwamm immer mehr und die Hände kribbelten.

Sie betete still zu Kybele, der orientalischen Göttin, die sie als ihre Schutzherrin auserkoren hatte und der sie regelmäßig Opfer darbrachte, und flehte, dass sie ihr sicheres Zuhause erreichen und friedlich in ihrem Bett einschlafen möge. Dass sie am nächsten Morgen gesund und munter aufwachen und ihre neueste Anstellung antreten werde.

Doch ihre Bitte verhallte ungehört. Die Bauchschmerzen wurden zu Krämpfen, und Schweiß triefte von ihrem Körper wie an einem heißen Sommertag, obwohl die Nachtluft herbstlich kühl war. Was war nur los mit ihr? Wenn doch nur ihr Mann Gaius hier wäre! Aber er war weit weg am östlichen Rand der bekannten Welt und kämpfte als Legionär gegen die Skythen, ein barbarisches Volk von Nomaden, denen man nachsagte, das Blut ihrer Feinde zu trinken. Dasia überkam ein schreckliches Gefühl, das noch schlimmer war als ihre wachsende Angst: die plötzliche Gewissheit, dass sie Gaius niemals wiedersehen würde. Nicht, weil er auf dem Schlachtfeld bleiben würde, sondern weil sie es war, die diese Nacht nicht überleben würde. Sie konnte sich den Grund nicht erklären, aber sie fühlte es.

Als sie sich den Schweiß von der Stirn wischen wollte, merkte sie, dass sie ihren rechten Arm nicht mehr spürte. Sie versuchte erneut, ihn zu heben, aber er gehorchte ihr nicht. Sie schrie auf. Ihre Knie gaben nach, und sie fiel zu Boden, unfähig, ihren Fall zu bremsen. Denn auch den linken Arm spürte sie nun nicht mehr. Die schmutzigen Pflastersteine fühlten sich auf ihrer Haut hart und nass an. Sie öffnete den Mund, um nach Hilfe zu rufen, doch auch ihre Zunge versagte ihr den Dienst, und sie presste nur ein Stöhnen hervor.

Kybele, wo bist du, rief sie ihre Göttin in Gedanken an. Während sie immer schwächer wurde, stiegen vor ihrem geistigen Auge Bilder auf. Ihre Schwestern, drei oder vier Jahre alt, lachend, beim Spielen an einem Teich. Der Rücken eines grauen Esels, auf dem sie als Kind geritten war, bei einem Ausflug aufs Land mit Vater und Mutter. Damals war sie zehn oder elf gewesen und die Welt noch in Ordnung. Kurz nahm Dasia sogar noch einmal den Geruch wahr, den das wollige Fell des Tieres verströmt hatte.Dann die erste Nacht mit Gaius. Diesem schönen, starken Mann, von dem sie nie verstanden hatte, warum er ausgerechnet ihr seine Liebe geschenkt hatte. Ihre Hochzeit. Ihr letzter Kuss. Die Bilder wurden immer schneller und überwältigender. Ein wohliges Gefühl ergriff Besitz von ihr, und ihre Gedanken lösten sich langsam auf, als würden sie von einem zarten Wind davongeweht wie leichter Nebel. Das Letzte, was sie hörte, war das helle Zirpen von Fledermäusen, die sich aus den Gebälken der umliegenden Häuser gewagt hatten und ihre nächtliche Jagd begannen. Obwohl sie nicht mehr atmen konnte, spürte Dasia frische Luft von ungekannter Klarheit in ihren Lungen, angewärmt von einem hellen Licht, das gleißender war als alles, was sie je gesehen hatte, und sie doch nicht blendete. Das langsam größer wurde, wärmer, bis es sie sanft umschloss.

Dasias lebloser Körper lag verkrümmt neben der großen Sonnenuhr. Nach einem Moment der Stille, in dem nur die umherschwirrenden Fledermäuse zu hören waren, näherten sich Schritte, die schließlich unmittelbar neben ihrem Körper innehielten. Unbewegt blickte die Gestalt, deren Gesicht hinter einem grauen, groben Wollumhang verborgen war, auf die tote Dasia herab. In deren starren, weit aufgerissenen Augen spiegelten sich die dunklen Wolken, die ein aufziehender Sturm über den Himmel schob.

Erst als Passanten die Frau bemerkten und ihr zu Hilfe eilten, verschwand der mysteriöse Verfolger eilig ins nächtliche Straßengewirr.

Erster Tag

Kapitel 1

»Nein! Hier – so musst du die Nadeln bewegen, schau«, sagte Cäcilia Veturius, während das Geräusch der Regentropfen, die auf die hellroten Dachziegel über ihnen prasselten, die Luft erfüllte.

»Das tu ich ja.«

»Eine Schlinge bilden, dann den Faden durch, dann wieder eine Masche mit der linken Nadel machen. Siehst du?«

»Ich weiß es doch!«, erwiderte Lucretia gereizt und deutete auf den etwa einen Fuß langen Versuch eines Schals in ihrem Schoß. Das Einfachste, was man stricken konnte, und doch sah es aus, als wäre eine Reihe Händler mit ihren Wagen darübergefahren. Ihre Mutter hatte es ihr schon vor einigen Jahren beibringen wollen, aber damals hatte sich Lucretia geweigert und lieber die Schriftrollen gelesen, die ihr griechischer Hauslehrer ihr empfohlen hatte. Sie hatte gehofft, dass ihr die Tätigkeit ein halbes Jahrzehnt später mehr Spaß bereiten würde, aber nun bereute sie es, Cäcilias anhaltendem Drängen nachgegeben zu haben.

Mutter und Tochter saßen auf Korbstühlen im Atrium unweit der sicher verschlossenen Eingangstür des Domus Veturius, einem kleinen Einfamilienhaus im Norden der Colonia. Lucretias Vater Magnus war ein pensionierter Soldat, der aus Mauretanien stammte und seinen Dienst in der traditionsreichen Legio VI Victrix geleistet hatte. Nach dem Ende seiner militärischen Laufbahn und dem Erhalt seines Militärdiploms hatte er beschlossen, sich in der Colonia Claudia Ara Agrippinensium niederzulassen, und sich von seiner beträchtlichen Abfindung das Domizil in der Stadt gekauft. Hier hatte er durch den Handel mit Garum, einer überaus beliebten Fischsoße, Wohlstand erlangt.

»Wenn eine römische Familie nicht gut angezogen ist, fällt das immer auf die Hausherrin zurück, merke dir das«, sagte Cäcilia.

»Aussehen ist nicht alles, Mutter«, entgegnete Lucretia.

»Für eine Frau leider schon. Und auch ein Mann wird ernster genommen, wenn seine Toga sauber ist und schöne Falten wirft. Apropos, du wirst nicht glauben, was der Fisch-Bataver mir gestern erzählt hat. Also, er hat gehört, dass …«

Lucretia blendete das Geplapper ihrer Mutter aus, ließ ihre Hände mechanisch die Stricknadeln führen und dachte zurück an das Abenteuer, das sie im Frühjahr an der Seite des Anwalts Quintus Tibur erlebt hatte. Gemeinsam hatten sie in einem kniffligen Kriminalfall ermittelt und dadurch zum Schluss gar einen Krieg mit den Germanen jenseits des Rhenus verhindert. Die Spurensuche, das Aushorchen von Zeugen, die oft hitzig geführten Debatten mit Quintus und die am Ende doch meist fruchtbaren gemeinsamen Schlussfolgerungen, all das hatte sich zur aufregendsten Zeit ihres Lebens summiert. Es lag erst ein halbes Jahr zurück, doch es kam ihr vor, als wäre mittlerweile eine Ewigkeit vergangen. Vor allem, da sie mit niemandem über ihre Erlebnisse sprechen konnte. Ihre Eltern hatten damals zum Glück ihre Ausreden für die zahlreichen Abwesenheiten geglaubt und durften nie erfahren, was tatsächlich dahintersteckte. Manchmal fürchtete Lucretia, das alles nur geträumt zu haben, so irreal kamen ihr die Erinnerungen vor, wenn sie sie mit ihrem tristen Alltag im sicheren, hübsch eingerichteten Haus ihrer Eltern in der sauberen, geordneten Vorzeigestadt verglich. Das Abenteuer an Quintus’ Seite hatte ihr die Augen geöffnet, ihr gezeigt, dass die Welt viel größer war als das, was sie bisher gekannt hatte, und dass sie sich selbst viel mehr zutrauen konnte, als sie es jemals geglaubt hätte. Umso enger erschienen ihr aber nun die heimischen vier Wände. Als Kind hatte sie sich hier immer geborgen gefühlt, jetzt kam ihr das Haus manchmal wie ein Gefängnis vor. Die Arbeit mit Quintus hatte einen Funken in ihr entfacht, etwas losgetreten, was immer weiterwuchs, für das sie jedoch keine Worte fand. Da war eine Sehnsucht, von der sie nicht wusste, wie sie zu stillen war.

Wie bereits vor den Ermittlungen versuchte sie, so viele Prozesse wie möglich im Gerichtssaal des Prätoriums zu verfolgen, und saugte jede Information begierig auf, doch seit einigen Monaten bereitete ihr selbst das immer weniger Freude. Mit jedem neuen Fall wurde ihr bewusst, dass sie nur eine Zuschauerin war, außen vor, zur Untätigkeit verdammt. Mehr als einmal war Lucretia der Gedanke durch den Kopf geschossen, dass es vielleicht einfacher wäre, wenn sie nie den Schleier gelüftet, nie das Gefühl kennengelernt hätte, etwas Sinnvolles zu tun. Gebraucht zu werden. Aber ebenso oft hatte sie sich selbst dafür getadelt. So durfte sie nicht denken.

»Ich weiß nicht. Bei mir wird der Rand einfach nicht gerade«, sagte sie und hob ihr Machwerk leicht an, um es mit dem mustergültigen Exemplar im Schoß ihrer Mutter zu vergleichen, das in beeindruckender Geschwindigkeit, klick-klack, immer länger wurde.

»Stricken erfordert Genauigkeit und Geduld. Vor allem Geduld«, belehrte Cäcilia ihre Tochter, während sie die Augen auf die stumpfen Nadelspitzen gerichtet hielt. »Das ist eine ganz wichtige Tugend, vor allem …«

»… für eine Frau!«, sprach Lucretia den letzten Teil des Satzes mit und seufzte, was ihr einen mahnenden Blick von ihrer Mutter eintrug. Natürlich brauchte eine römische Frau ihres Standes Geduld, verbrachte sie doch den größten Teil ihres Lebens in den heimischen vier Wänden und war einzig damit beschäftigt, ihren Liebsten hinterherzuräumen oder Haussklaven herumzukommandieren. Ein Leben, das sich Lucretia nicht ausmalen wollte, aber das früher oder später unvermeidbar auf sie zukommen würde. Sie verdrängte den Gedanken daran. Noch war es nicht so weit.

»Hast du irgendeinen besonderen Wunsch zum Geburtstag? Im Februar ist es ja schon wieder so weit«, fragte Cäcilia mit einem Unterton, in dem etwas Vorwurfsvolles mitschwang. Es war Lucretia fast unheimlich, so als wüsste ihre Mutter, was sie gerade dachte.

»Das ist doch noch vier Monate hin«, erwiderte Lucretia.

»Trotzdem kannst du schon mal darüber nachdenken, was du haben willst. Das Rad der Zeit dreht sich schnell«, meinte Cäcilia.

»Nun, ich werde ja schon neunzehn. Dann bin ich eine alte Frau«, sagte Lucretia provokant und fügte hinzu: »Was soll eine in die Jahre gekommene Unverheiratete wie ich denn noch für Wünsche haben? Ein, zwei warme Mahlzeiten am Tag und im Winter ein warmer Platz am Ofen, dann bin ich doch schon glücklich.«

»Das ist nicht lustig, Lucretia!«, sagte Cäcilia spitz, und das Klappern ihrer Stricknadeln brach abrupt ab. »Du weißt, dass du spätestens in anderthalb Jahren verheiratet sein musst. Dafür kann ich auch nichts. So lautet das Gesetz.«

Cäcilia hatte recht. Kaiser Augustus hatte vor fast einem Jahrhundert neue Ehegesetze erlassen, die Frauen verpflichteten, spätestens mit zwanzig zu heiraten. Männer hatten immerhin Zeit bis zum fünfundzwanzigsten Lebensjahr. Familien, die sich nicht daran hielten, drohten empfindliche Strafen. Zum Glück hatte Lucretia auch über den Sommer die Verkupplungsversuche ihrer Mutter erfolgreich abwehren können, doch lange konnte sie sich dieses Vergnügen wohl nicht mehr leisten.

»Ich weiß«, sagte sie und legte alle Verachtung, die sie für derlei Gängelung empfand, in ihre Worte. Nicht genug damit, dass sie tagein, tagaus die brave Tochter spielen musste. Schon bald würde sie per Dekret in die Rolle der braven Ehefrau schlüpfen müssen. Für den Rest ihres Lebens, wenn sie Pech hatte.

Cäcilia fuhr fort: »In der Nachbarschaft haben alle anderen Frauen in deinem Alter …«

»… schon sieben Kinder, Mutter, ich weiß, ich weiß. Und es heiraten sogar welche mit dreizehn. Wie neulich die arme kleine Tertia von gegenüber. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschah«, ergänzte Lucretia bissig und hoffte, damit die Diskussion darüber, wann und von wem sie sich endlich zur Frau nehmen lassen würde, im Keim zu ersticken.

»Dreizehn ist vielleicht tatsächlich etwas jung«, brummte Cäcilia.

Lucretia atmete innerlich auf. Es hatte wohl funktioniert.

»Aber neunzehn …«, konnte sich Cäcilia den Kommentar nicht verkneifen.

Lucretia sah ihre Mutter drohend an, die daraufhin schwieg und ihr Strickzeug wieder aufnahm. Aber ihre hochgezogenen Augenbrauen schienen weiter zu klagen.

»Dabei bist du solch eine Schönheit«, sagte die Mutter.

Und es stimmte. Lucretia war eine junge Frau, nach der sich viele Männer auf der Straße umdrehten. Ihre samtige Haut, dunkler als die der meisten Bewohner der Colonia, ihre vollen, sinnlichen Lippen und ihre langen, gewellten dunkelbraunen Haare zogen die Blicke auf sich. Lucretia hätte gut darauf verzichten können. Denn was sie wirklich im Innersten umtrieb, interessierte ohnehin niemanden.

Außer Nephele, dachte Lucretia traurig. Ihre Leibsklavin und einzige Freundin war kurz vor ihrer Freilassung ermordet worden, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war. Ihr Tod hatte Lucretia dazu bewegt, Nachforschungen anzustellen. Erst im Alleingang, dann zusammen mit Quintus. Auch wenn es ihr große Genugtuung verschafft hatte, den Täter zu stellen, und sie das Gefühl gehabt hatte, der Seele von Nephele zu Frieden zu verhelfen, hatte sie den Verlust noch lange nicht überwunden. Oft träumte sie, dass Nephele lebte und sie gemeinsam lachten, nur um einsam in ihrem Bett aufzuwachen und festzustellen, dass sie ihre Freundin in dieser Welt nie wiedersehen würde. Vielleicht in der nächsten, wer konnte es wissen?

Sie seufzte. Ihr Blick fiel auf das Impluvium, das große, rechteckige unter freiem Himmel liegende Wasserbecken im Zentrum des Stadthauses. Die spiegelglatte Oberfläche hatte die Farbe des eisengrauen Himmels, der sich über der Colonia spannte. Regentropfen bildeten zarte, sich ausbreitende Kreise auf dem Wasser. Der Anblick hatte etwas Hypnotisches, und Lucretia starrte eine ganze Weile schweigend darauf. Die Seerosen, deren Blüten im Sommer weiß geleuchtet hatten, waren verblüht und hingen leblos und braun in der trüben Brühe, die sich im Regenbecken gesammelt hatte. Auch von den Lurchen und Libellen, die sich dort noch vor ein paar Tagen getummelt hatten, fehlte jede Spur. Sie hatten sich im Schlick auf dem Grund des Beckens eingegraben und erwarteten bereits den Winter.

»Jemand könnte das Impluvium mal wieder säubern«, sagte sie.

»Dieser jemand könntest du sein!«, antwortete Cäcilia in einem übertrieben fröhlichen Ton, wie ihn die Händler auf dem Forum nutzten, um einem Dinge zu verkaufen, die man nicht brauchte. »Du könntest dich ohnehin mehr im Haushalt engagieren. Das ist lehrreicher als jede Schriftrolle. Und man kommt auf andere Gedanken.«

»Ich dachte, dafür haben wir Sklaven.«

»Wer die Arbeit verlernt, die Sklaven für einen verrichten, wird unselbständig. Und das macht dekadent und unterhöhlt die guten Sitten. Es kann nicht schaden, selbst kochen und«, Cäcilia nickte in Richtung von Lucretias Schoß, »stricken zu können.«

»Haben wir nicht ohnehin genug Schals?«, fragte Lucretia trotzig.

»Man kann nie genug Schals haben«, antwortete Cäcilia kühl und klapperte betont laut mit ihren Stricknadeln. »Wir sind schließlich nicht in Rom.«

Lucretia schluckte den Konter herunter, der ihr schon auf der Zunge lag. Es half ja nichts, und ein Streit mit ihrer Mutter hätte den Tag auch nicht besser gemacht. Während sie versuchte, die Wolle zu bändigen, ertappte sie sich bei dem Gedanken, wie es wäre, wenn wieder ein Verbrechen geschehen würde. Dann hätte diese sinnlose, quälende Leere ein Ende. Doch kaum gedacht, bekam sie ein schlechtes Gewissen. Wollte sie wirklich, dass jemand anders litt, nur damit sie sich selbst verwirklichen konnte? Dass sie die Frage nicht sofort mit einem klaren Nein beantworten konnte, ließ sie ein wenig vor sich selbst erschaudern.

Kapitel 2

Zufrieden mit sich verließ Quintus den Gerichtssaal. Ein Tag, der mit einem gewonnenen Prozess begann, konnte gar nicht mehr schlecht werden. Zumal die Verhandlung die wohl unterhaltsamste gewesen war, die er je geführt hatte. Der Angeklagte, ein ubischer Bauer, hatte Quintus’ Mandanten, ebenfalls Landwirt, in einer Taverne in trunkenem Zustand ein Schwein verkauft. Für einen Spottpreis. Als er am nächsten Tag nüchtern geworden war, hatte er seinen Fehler erkannt und weigerte sich nun, für das erhaltene Geld die Ware zu liefern. Um die Vereinbarung zu annullieren, hatte der Verkäufer begonnen, eine Geisteskrankheit vorzutäuschen. Tagelang hatte er Tiergeräusche imitiert, Mitbürger wahllos beschimpft und sogar ein Mitglied des Stadtrates mit Kot beworfen – alles nur, um als unzurechnungsfähig zu gelten. Doch Quintus war es gelungen, vor Gericht zu beweisen, dass der vermeintliche Wahnsinn nur eine List war, um das versprochene Schwein nicht unter Wert abgeben zu müssen. Im Grunde war die Verhandlung eine Farce gewesen. Und doch hatte sich Quintus akribisch darauf vorbereitet. Man muss mit dem arbeiten, was man hat, hatte ihm schon sein Mentor und Adoptivvater Marcus Appius Tibur eingeschärft, von dem er nahezu alles über den Anwaltsberuf gelernt hatte, was er wusste. Quintus’ Honorar war zwar mager gewesen, aber immerhin hatte die Gerechtigkeit gesiegt.

In der mit eindrucksvollen Wandgemälden verzierten Halle des Prätoriums traf er auf Aulus Bucius Lappius, Statthalter der Provinz Germania inferior. Der Mann von Anfang dreißig mit den weichen Gesichtszügen hatte seinen Posten erst seit dem Frühjahr inne, hatte sich jedoch schon gut in der Colonia eingelebt. Zu seinen Aufgaben gehörte auch, als höchster Richter zu amtieren, und in dieser Funktion hatte Quintus häufig mit ihm zu tun. So auch heute. Lappius schien bestens gelaunt. Auch er konnte das, was sie soeben erlebt hatten, wohl nicht ganz ernst nehmen.

»Schwein gehabt«, begrüßte der Statthalter ihn.

Quintus musste lachen. Lappius hatte Humor. Wahrscheinlich brauchte er den in seiner Position auch. Quintus sprach gern mit dem Römer, der zu einem kleinen, aber angesehenen Senatorengeschlecht gehörte, seine Herkunft jedoch niemals groß hervorkehrte. Lappius war nahbar, er nahm die Sorgen der Bürger ernst, und das machte ihn zu einem guten Politiker. Die Verschwörung, die sie kurz nach Lappius’ Dienstantritt im Frühjahr gemeinsam aufgedeckt hatten, hatte sie zusammengeschweißt, und für Quintus fühlte es sich an, als seien sie mittlerweile fast so etwas wie Freunde geworden.

»Wir hätten dieses Schauspiel schneller über die Bühne bringen können, Quintus Tibur. Du hast deine Reden aufgebauscht wie bei einem Mordprozess«, ermahnte Lappius ihn, wobei Heiterkeit in seiner Stimme mitschwang.

»Ebenso wie Justitia vor allen blind ist, verdient jeder Fall dieselbe Aufmerksamkeit, und sei er noch so klein«, erwiderte Quintus schmunzelnd.

»Es war schon eine amüsante Vorstellung«, gab der Statthalter zu und grinste. Dann klatschte er in die Hände und rieb sie aneinander. »Und nun kann ich mich endlich meiner großen Überraschung zuwenden.«

»Welcher Überraschung?«, fragte Quintus.

»Wenn ich es dir verraten würde, wäre es ja keine mehr. Sagen wir einfach, die Stadt erhält hohen Besuch«, raunte Lappius.

»Kommt der Kaiser persönlich?«, riet Quintus, der wusste, dass Lappius ein alter Freund von Imperator Domitian war.

Der Statthalter schüttelte den Kopf. Er kicherte und wirkte dabei aufgeregt, fast wie ein Schuljunge, der sich über einen unterrichtsfreien Tag freute.

»Du wirst schon sehen«, sagte er geheimnisvoll, zwinkerte ihm noch einmal zu und eilte beschwingt davon.

Da Quintus heute keine weitere Verhandlung hatte, machte er sich auf den Heimweg, um mit seiner Frau Pola zu Mittag zu essen. Er ging den Cardo Maximus, die zwanzig Fuß breite, gepflasterte Hauptstraße, die die Nord-Süd-Achse der Stadt bildete, nach Süden und genoss das Treiben um sich herum. Die Colonia war ein Schmelztiegel, in dem Menschen aus aller Herren Länder, vor allem durch Handel und Militärdienst, am Rande des Barbaricums zusammenfanden. Ein numidischer Händler transportierte mit einem schwer beladenen Maultier Waren zum Forum, ein reiches römisches Ehepaar führte seinen Schmuck aus, und eine Handvoll staunender schnauzbärtiger Gallier in karierten Hosen, die offenbar zum ersten Mal in der Stadt waren, bestaunten die Häuser und diskutierten dabei angeregt in einer Sprache, die Quintus nicht verstand. Ein grauer, wolkenverhangener Himmel überspannte alles und weigerte sich schon seit Tagen, auch nur einen Sonnenstrahl auf die Erde zu lassen. Die Temperaturen waren merklich gefallen. Es war stiller als sonst, und so mancher Passant hatte ein verkniffenes Gesicht. Das war nicht nur dem trüben Wetter geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass gestern die Meditrinalien stattgefunden hatten, ein Weinfest, bei dem erstmals der Most der diesjährigen Ernte verkostet wurde. Die Römer nutzten jede Gelegenheit, um sich zu betrinken, und so war es gestern in den Tavernen wieder einmal hoch hergegangen. Man pflegte, den neuen Most mit altem Wein zu mischen, was angeblich eine heilende Wirkung hatte – eine gute Ausrede, um mit Freunden zu zechen, bis man nicht mehr stehen konnte.

Als er hinter dem Forum nach Westen in Richtung seines Wohnblocks abbog, war von Katerstimmung jedoch keine Spur. Weiter vorne erschallten freudige Rufe. Er konnte erst gar nicht einordnen, was die Stimmen skandierten, doch als er näher kam, verstand er: Sie riefen einen Namen.

»Aulus! Aulus!«, hallte es von den weiß getünchten Wänden wider.

Quintus entdeckte eine Menschentraube vor einem dreistöckigen Haus mit einer kunstvoll gerahmten Eingangspforte, das sich in exklusiver Lage auf der Straßenseite direkt gegenüber der Nordseite der Thermen befand. Er kannte das Gebäude, es handelte sich um eine Herberge, die im Volksmund Aureum genannt wurde. Denn eine Übernachtung kostete einen Aureus, eine Goldmünze. Ein absurder Preis, der Quintus’ und Polas Monatsmiete entsprach. Nur wichtige Gesandte oder reiche Händler konnten es sich erlauben, derart luxuriös unterzukommen.

Etwa dreißig Personen drängten sich vor dem Haus, die meisten davon Frauen. Sie starrten sehnsüchtig zu den Fenstern hinauf, und eine von ihnen rief: »Aulus! Zeig dich uns!«

»Bitte! Oh, schöner Aulus!«, schrie eine zweite, und ihre Freundinnen brachen in hysterisches Lachen aus.

Um wen es sich bei Aulus handelte, wusste Quintus nicht. Vielleicht ein berühmter Gladiator auf Stadtbesuch? Die Kämpfer wurden oft kultisch verehrt und brachten reihenweise Frauen um den Verstand. Quintus hingegen konnte den barbarischen Veranstaltungen wenig abgewinnen und war mit den Namen der derzeit populären Gladiatoren nicht vertraut.

Als sich im ersten Stock ein Fenster öffnete und ein Mann erschien, kreischte die Menge frenetisch auf, eine Frau fiel gar in Ohnmacht. Doch die betreffende Person war offenbar nicht der ersehnte Aulus, wie die sich schnell breitmachende Ernüchterung zeigte. Der sichtlich erschrockene Gast hatte nur frische Luft schnappen wollen und zog das verglaste Fenster hastig wieder zu. Quintus eilte weiter. Er freute sich auf die Ruhe, die ihn in seinen eigenen vier Wänden erwartete.

Als er die Wohnungstür im zweiten Stock seiner Insula öffnete, blieb er erschrocken stehen: Er blickte in sechs monströse grüne Gesichter mit riesigen Glupschaugen. Es waren Masken – bemalte Froschmasken aus Holz, und ihre Träger standen in einem Halbkreis mitten in seinem Wohnzimmer. Pola erkannte er trotz der Maske sofort. Mit ihrer schlanken Figur und der hellen, fast weißen Haut unter der moosgrünen Palla stand sie rechts der Mitte und hielt eine entrollte Schriftrolle so weit vor sich, dass alle den Text lesen konnten. Die anderen Maskierten mussten Kollegen aus ihrer Grega sein, ihrer Schauspieltruppe.

»Brekekekex, koax, koax!«, setzten die sechs Frösche nun lauthals an, wobei sich ein mehrstimmiger Akkord ergab, der allerdings ziemlich schief klang. Das fand wohl auch Pola, denn sie schüttelte energisch den Kopf.

Selbst mit der Maske eines schleimigen Tieres könnte ich ihr nicht widerstehen, dachte Quintus. Die Schauspieler waren so vertieft in die Szene, dass sie ihn kaum beachteten. Vorsichtig schloss er die Tür hinter sich.

»Brüder in Sumpf und Bach,

Lasst uns im Flötenton

Feierlich unser Lied

Anstimmen …«

Pola ließ die Schriftrolle sinken, und ihre Kollegen verstummten augenblicklich.

»Du singst den falschen Text, Quintilla!«, rief sie.

»Ich kann nichts sehen«, erwiderte die zweite Person von links, eine hagere, ungewöhnlich groß gewachsene Frau, und rückte ihre Maske zurecht.

»Und du singst schief, Valerius!«, tönte es unter der Maske des kleinen, etwas rundlichen Mannes ganz links.

»Stimmt doch gar nicht. Du bist es, der die Töne nicht trifft«, erwiderte eine hohe Männerstimme ganz außen in der Reihe.

»Valerius, sing bitte einen halben Ton tiefer. Noch mal!«, befahl Pola.

Ihre Kollegen stöhnten.

»Man schwitzt so unter diesen verdammten Dingern«, sagte der Mann links neben ihr, der eine grobe braune Tunika trug. Quintus glaubte, bei ihm einen illyrischen Akzent zu hören.

Polas Truppe war es nicht gewohnt, Masken zu tragen. Sie hatte sich auf die Kunst des Mimus spezialisiert, des komödiantischen Improvisationstheaters, das naturalistischer wirkte, da die Darsteller ihre Gesichter zeigten. Es war auch die einzige Theaterform, in der Frauenrollen von Frauen gespielt wurden.

Quintus, der sich auf eine ruhige Mittagspause gefreut hatte, wusste, dass er die Probe nicht einfach auflösen konnte. Offenbar war sie sehr wichtig für seine Liebste. Also beschloss er, das Beste daraus zu machen, und setzte sich in einer Ecke des Wohnzimmers auf einen Stuhl, um das Spektakel zu genießen.

»Euch ist wohl nicht klar, was hier auf dem Spiel steht«, mahnte Pola und fügte hinzu, nachdem sie das Grummeln eines leeren Magens vernommen hatte: »Keiner isst zu Mittag, bevor wir das Stück wenigstens einmal richtig gesungen haben.«

Protestierendes Murmeln drang aus den glupschäugigen Froschgesichtern der anderen.

»Warum bestimmst du eigentlich alles?«, fragte Quintilla spitz.

»Ja, du bist nicht die Anführerin, wir entscheiden demokratisch«, ergänzte der Mann in der braunen Tunika.

»Ihr seht ja, wohin das führt«, sagte Pola. »Demokratisch gerne wieder, aber erst, wenn wir das hier hinbekommen haben. Also los, noch einmal!«

Sie gab den Einsatz, und die Frösche ließen konzentrierter und energischer als zuvor hören:

»Brekekekex, koax, koax!

Brekekex, koax, koax!

Brüder in Sumpf und Bach,

Lasst uns im Flötenton

Feierlich unser Lied

Anstimmen, süß melodisch,

Koax, koax!«

Quintus gefiel der Gesang. Die eingängige Melodie, der markante Rhythmus, die Masken – das alles hatte etwas Zauberhaftes, auch wenn es nur eine Probe in den heimischen vier Wänden war. Und dieses Mal schienen auch alle Töne und der Text zu sitzen.

»Na also!«, rief Pola und zog sich erleichtert die Maske vom verschwitzten Gesicht. »Wenn wir das nachher so spielen, wird es eine Vorstellung, an die man sich noch lange erinnert.«

Die anderen zogen ebenfalls ihre hölzernen Froschgesichter vom Kopf und atmeten erleichtert durch.

»Hab ich einen Hunger!«, rief Valerius theatralisch, ein alternder Schauspieler mit gezupften Brauen, dessen Augen kunstvoll mit Holzkohlestift umrandet waren. Er stammte aus Dakien und war seit mehr als zehn Jahren ein Freigelassener. Und diese Freiheit nutzte er, um seiner wahren Leidenschaft zu folgen. Genau das war es, was auch Marius, der große Illyrer mit den markanten langen schwarzen Locken, anstrebte. Als Sklave eines einflussreichen Stadtbeamten musste sein Herr ihm für jeden Auftritt freigeben. Doch er hoffte, sich eines Tages mit seiner angesparten Gage freikaufen zu können.

»Und ich erst. Zum Glück ist das nächste Thermopolium gleich unten im Haus«, stöhnte er.

»Wir sehen uns unten«, rief Pola ihren Kollegen zu, die eilig Richtung Wohnungstür drängten, während sie mit Quintus allein zurückblieb. Sie legte ihre Maske auf den kleinen Esstisch neben ihm und genoss einen Moment die Stille.

»Singende Frösche, das ist neu«, sagte er.

»Im Theater aber eine alte Tradition. Die Welt der Tiere und die der Menschen verschmelzen in den griechischen Sagen oft«, sagte sie und ließ sich auf seinen Schoß gleiten. Freudig umfasste er ihre schmale Taille und zog sie noch näher zu sich. Sie hatte gestern die Thermen nicht besucht. Unter dem zarten Parfum, das sie aufgetragen hatte, nahm er ihren Körpergeruch wahr. Es störte ihn nicht, im Gegenteil.

»Diese zügellosen Griechen«, flüsterte er.

»Ganz schlimme, verdorbene Leute«, gab Pola zurück.

Sie schlang die Arme um seinen Hals, und sie sahen einander an. Quintus war wie bezaubert von ihren grünen Katzenaugen. Dann küssten sie sich innig.

Pola war seine große Liebe. Vor fast sechs Jahren hatte es gefunkt zwischen ihr, der abtrünnigen Tochter einer angesehenen römischen Patrizierfamilie, und ihm, dem Zuwanderer aus dem Germanien jenseits des Flusses, der in der Colonia sein Glück suchte. Polas Traum war es immer gewesen, Schauspielerin zu werden. Dass sie es tatsächlich gewagt hatte, diesen Beruf zu ergreifen, der in der Regel nur von Sklaven und Freigelassenen ausgeübt wurde, war für ihre Familie ein Skandal gewesen. Freie Bürger, die als Schauspieler auftraten, galten als infames und verloren einen Teil ihrer Bürgerrechte. Pola hatte ein großes Opfer für ihre Leidenschaft gebracht. Auch Quintus hatte man es in seinem germanischen Dorf übelgenommen, in dem er unter dem Namen Folkward aufgewachsen war, dass er die Gemeinschaft verlassen und in die Colonia übergesiedelt war – aus Sicht der Seinen die Festung des Feindes. So waren sie beide auf ihre Weise Außenseiter, Menschen, die sich gewissermaßen selbst verstoßen hatten, um woanders neu anzufangen. Diese Gemeinsamkeit hatte ein starkes Band zwischen ihnen geschaffen, das gewöhnliche römische Ehepaare, die meist von ihren Familien vermählt wurden und sich dann miteinander arrangieren mussten, nicht kannten.

»Und? Fall gewonnen?«, fragte Pola und warf dabei keck fordernd den Kopf in den Nacken.

»Was denkst du denn?«, antwortete er mit einer Siegermine, die einem Feldherren auf einem Triumphzug im ewigen Rom zur Ehre gereicht hätte.

Pola begann, mit einem Bein zu wippen. Sie war von Natur aus sehr lebhaft, aber heute wirkte sie noch aufgekratzter als sonst. Es musste etwas mit dieser Probe zu tun haben.

»Schöne Frösche gebt ihr ab!«, lobte Quintus. »Habt ihr die Masken selbst angefertigt? Sie wirken sehr aufwendig.«

»Nein, die wurden uns gestellt«, erklärte Pola. »Du wirst nie erraten, von wem.«

»Einem reichen Gönner, der euch für einen Auftritt engagiert hat?«, riet er.

»Nein, von Aulus!«, rief Pola, sprang auf und riss begeistert die Arme in die Luft. »Dem Aulus!«

Da war er wieder, dieser Name, den Quintus eben schon vor der Herberge gehört hatte.

»Sagt mir nichts«, gab er ehrlich zu.

»Wie kann man Aulus nicht kennen?«, heulte sie auf. »Er ist im ganzen Reich bekannt.«

»Also ein Kollege von euch, nehme ich an?«

»Ein Kollege, im Traum! Seine Kunst ist wie aus einer anderen Welt. Wir sind bloße Anfänger im Vergleich zu ihm, nicht einmal würdig, ihm die Füße zu küssen.«

Quintus war erstaunt. Nicht nur darüber, dass er wohl der Einzige war, der noch nie von dieser Berühmtheit gehört hatte, sondern auch über Polas überschäumende Begeisterung.

»Moment, jetzt mal eins nach dem anderen«, sagte er. »Was passiert hier?«

»Also, heute Morgen, kurz nachdem du weg warst, klopfte es an der Tür. Ich öffnete, und da stand ein großer Mann im Gang. Tuscus. Etwas grobschlächtig auf den ersten Blick, aber sehr gesittet und gut gekleidet. Und: die rechte Hand von Aulus. Dem Aulus! Der gestern Nacht heimlich angereist ist und eine Woche in der Colonia bleibt, um Vorstellungen zu geben!«

Sie drehte sich glücklich um die eigene Achse.

Quintus ging ein Licht auf. War dieser Aulus vielleicht der hohe Besuch, den Lappius erwähnt hatte?

»Und wie ist er auf deine Grega gekommen?«, wollte Quintus wissen.

»Ein Geschäftsmann aus Tolbiacum, für den wir letztes Jahr gespielt haben, hat uns empfohlen. Wir seien die beste Schauspieltruppe in ganz Germania inferior, hat er gesagt«, verkündete Pola stolz.

»Aber wenn er selbst Schauspieler ist und so berühmt, wie du sagst, wozu braucht dieser Aulus euch dann?«, hakte Quintus nach.

»Er hat wohl die großmütige Angewohnheit, Theatergruppen in den Städten, in denen er auftritt, als Unterstützung zu engagieren. Eine Solidarität unter Gleichgesinnten, die ihm gut zu Gesicht steht, wenn du mich fragst. Er spielt heute Abend eine bearbeitete Version des Stückes ›Die Frösche‹ von Aristophanes – und wir sind der Chor.«

Quintus verstand, wie sehr sich Pola durch diese Anfrage geehrt fühlen musste. »Dann ist dieser Aulus ein Komödiant, so wie ihr?«, fragte er, der wenig vom Theater verstand. Er hatte schon oft die turbulenten improvisierten Aufführungen gesehen, in denen Pola mitwirkte, aber welche Spielarten diese alte Kunst bot, die die Römer von den Griechen übernommen und weiterentwickelt hatten, entzog sich ihm.

»Nein, er arbeitet mit einer ganz anderen Technik. Es gibt zwei Arten der Aufführung im Theater: Mimus und Pantomimus. Was wir machen, ist Mimus. Das lebt sehr stark von den Dialogen, von schnell fliegenden Worten. Aulus hingegen ist ein Pantomimus. Er tritt stumm auf und drückt die Handlung allein mit seinem Körper, mit Bewegungen und Gesten, aus. Text hat nur der Erzähler. Und der Chor. Also wir. Oh, es ist so fantastisch, dass er hier ist! Bei den Göttern, ich kann es kaum erwarten, ihn in Aktion zu sehen. Ob er wirklich so gut ist, wie alle sagen?«

Quintus hatte Pola schon lange nicht mehr so euphorisch erlebt.

»Ach, du meinst, er macht dasselbe wie dieser eine, hier aus der Stadt, wie hieß er noch gleich … der Gallier …«, erinnerte er sich.

»Ceallacus?«, fragte Pola. »Genau, der ist auch ein Pantomimus.«

Quintus nickte. »Aber kein besonders guter, oder? Ich kann mich erinnern, dass seine Bewegungen ein wenig ungelenk waren, als wir ihn letztes Jahr gesehen haben.«

Pola konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. »Ja, am Ödipus von Sophokles hat er sich ziemlich verhoben. Auch noch Passagen falsch übersetzt und die Geschichte verhunzt. Trotzdem hält er sich für einen Künstler von Format. Ich hoffe, er ist nachher auch im Publikum und schaut sich bei einem Großen ab, wie man es richtig macht. Bleibst du noch für den Rest der Probe und kommst dann mit uns zum Theater?«

»Besser nicht. Ich glaube, ich gehe noch in die Bibliothek, bis das Stück anfängt. Dann habt ihr hier eure Ruhe«, sagte Quintus und küsste Pola noch einmal. »Du wirst großartig sein!« Seine Neugier war geweckt. Pola war sehr kritisch, was ihre Kunst betraf. Wenn sie einen Schauspieler also so überschwänglich lobte, würde es sich lohnen, einen Platz im Publikum zu ergattern.

»Das wird ein unvergessliches Erlebnis, da bin ich mir sicher«, sagte Pola – und sie sollte recht behalten.

Kapitel 3

Eine halbe Stunde vor Beginn der Aufführung kam Quintus am Theater an. Aus allen Straßen strömten festlich gekleidete Agrippinenser zu dem großen Bau in der Südwestecke der Colonia, der das Gesicht der Stadt wesentlich prägte. Das Theater war, wie alle im Reich, halbkreisförmig angelegt. Es war etwa dreißig Doppelschritt breit und tief. Das Erste, was man von ihm sah, war das massige quaderförmige Bühnengebäude. Entlang der nach vorn gewölbten Front, die etwas höher war als die dreistöckigen Wohnhäuser der benachbarten Insulae, gelangte man auf den Vorplatz. Erst von hier hatte man den perfekten Blick auf die weiß getünchte Fassade, die mit rot hervorgehobenen kleinen Säulen und Nischen verziert war, in denen bunt bemalte Götterstatuen standen. Auf das Halbrund verteilten sich sechs Eingänge, die über ein verwinkeltes Treppenhaus zu den Zuschauerrängen führten.

Dieser Aufbau glich, mit Variationen, dem der anderen Theater im Imperium Romanum. Von Nordafrika bis Britannien, von Spanien bis Syrien. Ein Theaterbau war geradezu ein Symbol für die Zugehörigkeit zur römischen Welt. Einen Moment lang empfand Quintus Stolz. Obwohl er kein geborener Römer war und das Bürgerrecht erst vor sieben Jahren durch Adoption erworben hatte, fühlte er sich Rom und den Ideen, die es verkörperte, doch sehr nah. In dem germanischen Dorf, aus dem er stammte, war das größte Gebäude die hölzerne Königshalle, die durchaus eindrucksvoll war, aber nicht einmal ansatzweise an dieses steingewordene Wunder heranreichte.

Quintus sah sich um. Er hoffte, in dem Meer aus bunt gekleideten Menschen Lucretia zu erspähen. Dass er fast einen Kopf größer war als die meisten anderen Stadtbewohner, erleichterte ihm die Suche. Und tatsächlich sah er sie am Südende des Platzes, offensichtlich gelangweilt, neben ihrem Vater und ihrer Mutter stehen, die angeregt mit Bekannten diskutierten. Zufällig blickte sie zu ihm herüber, und sie lächelten einander zu. Er ging ihr entgegen, und sie trafen sich in der Mitte des Platzes.

»Salve. Es ist schön, dich wiederzusehen«, sagte Quintus.

»Die Freude ist ganz meinerseits«, sagte Lucretia.

»Und doch wirkst du bedrückt«, stellte er fest.

»Ich fühle mich einfach nicht so wohl in großen Menschenmengen«, erklärte sie. »Und dann ist da noch die Sitzordnung.«

Quintus verstand, was sie meinte. Weibliche Theaterbesucher wurden benachteiligt. Regelungen, wer wo sitzen durfte, hatte es in der Zeit, als Rom noch eine Republik gewesen war, nicht gegeben. Wer früh erschien, bekam die besten Plätze, und viele einflussreiche Bürger hatten den Dienst ihrer Clientes in Anspruch genommen, die mehrere Stunden vorher Sitze für ihre Patrone sichern mussten. Doch diese Zeiten waren vorbei. Es war Augustus, der erste Kaiser, gewesen, dessen notorische Ordnungsliebe auch für die Einführung einer einheitlichen Sitzordnung in den Theatern des Reiches gesorgt hatte. Immerhin war der Eintritt nach wie vor gratis.

Ganz unten, unmittelbar ans Orchesterhalbrund angrenzend und durch eine kleine Mauer von der eigentlichen Zuschauertreppe abgetrennt, standen Sessel für Adelige, hohe Beamte und Ehrengäste. Diese hatten kurze Wege zu ihren Plätzen, denn sie betraten das Theater durch Seiteneingänge zwischen Treppenaufgang und Bühne. Auf den ersten Stufen dahinter saßen Angehörige des Ritterstandes, einfache Beamte und deren Diener sowie Priester und Mitglieder religiöser Vereine. Es folgten die gewöhnlichen Bürger, die angehalten waren, wie alle anderen in Toga zu erscheinen. Erst im obersten Rang saßen, ganz nach hinten verbannt, die Frauen, wobei es keinen Unterschied machte, welcher Klasse sie entstammten. Genau das war es, was Lucretia aufstieß: Sie konnte nicht verstehen, warum jemand nur aufgrund seines Geschlechtes schlechtere Plätze haben sollte als andere. Früher war das anders gewesen, da durften auch Frauen in der ersten Reihe sitzen. Nur die Sklaven wurden noch schlechter behandelt: Sie mussten auf der Galerie stehen, die den Abschluss der Treppe bildete.

»Die Akustik ist überall gleich gut«, tröstete Quintus sie.

»Das bringt aber wenig bei einer Aufführung, bei der die Geschichte durch Bewegung erzählt wird«, konterte Lucretia und wechselte dann das Thema: »Ich habe dich heute Mittag in der Bücherei gesehen. Was hast du dort gelesen?«

Wie er es Pola gesagt hatte, hatte Quintus den Rest des Mittags in der kleinen öffentlichen Bibliothek verbracht, die sich im Prätorium befand. Auf einer Wachstafel hatte er sich immer wieder schmunzelnd Notizen gemacht. Er hatte sich in den letzten Monaten angewöhnt, besonders treffende Formulierungen der alten Philosophen in seine Reden vor Gericht einzubauen. Das ließ ihn gescheiter wirken, fand er. So stellte er sich direkt in eine Bildungstradition, die zu kennen essenziell war, wenn man als Barbar im Blute, so wie er es war, dazugehören und in höhere Kreise aufsteigen wollte. Offenbar war er so vertieft in seine Lektüre gewesen, dass er Lucretia übersehen hatte. »Griechische Philosophen. Du hast mich auf sie gebracht.«

»Wen genau?«

»Heraklit.«

»Ziemlich trockene Kost.«

»Aber sehr lehrreich. Und er konnte treffend formulieren. ›Für das Gesetz soll ein Volk kämpfen wie für seine Mauer.‹«

»›Wenn du die Wahrheit suchst, sei offen für das Unerwartete, denn es ist schwer zu finden und verwirrend, wenn du es findest‹«, zitierte Lucretia.

Quintus nickte anerkennend. Es tat gut, sie wiederzusehen, nach allem, was sie im Frühjahr zusammen durchgemacht hatten. Sie hatten nicht weniger als die Stadt gerettet und den Frieden in Germanien gesichert. Seitdem waren sie sich allerdings nur selten begegnet, lediglich an Feiertagen oder bei Empfängen, und hatten nicht viele Worte wechseln können. Die gemeinsame Ermittlung hatte zu gegenseitigem Respekt geführt, aber Freunde waren sie noch nicht geworden. Ihre Pläne, sich weiter regelmäßig zu treffen, waren schnell dem Alltag zum Opfer gefallen. Sie lebten in zu verschiedenen Welten, die sich nur selten überschnitten.

»Und welche Schrift hatte es dir heute angetan?«, kam Quintus auf das Thema zurück.

Lucretia zögerte etwas und gab dann zu: »Gedichte.«

Er merkte, dass sie das Thema nicht vertiefen wollte, doch das spornte ihn erst richtig an.

»Liebeslyrik?«, fragte er neckend, und ihr Gesichtsausdruck zeigte, dass er ins Schwarze getroffen hatte. Eine ungewöhnliche Wahl für sie.

»Lucretia!«, erscholl in dem Moment eine Stimme hinter ihnen. Lucretias Eltern strebten einem der Eingänge zu, und die Mutter winkte ihre Jüngste zu sich, während Magnus Veturius Quintus skeptisch beäugte. »Komm schon, ich habe keine Lust, ganz hinten zu sitzen!«, rief die Mutter.

Lucretia verzog entschuldigend das Gesicht und eilte dann zu Cäcilia. Gemeinsam verschwand die Familie im Theater.

Auch Quintus reihte sich nun ein und entschied sich für den Eingang ganz rechts, wo ihm die Schlange etwas kürzer vorkam.

»Brot! Wein! Deckt euch ein!«, rief ein Verkäufer, der einen Rucksack voller Brotlaibe auf dem Rücken trug und eine mächtige Amphore auf die Schulter gestemmt hatte.

»Ja, hier!«, antwortete ein Kunde in der Schlange und schwenkte seinen mitgebrachten Becher, welchen der Verkäufer füllte, woraufhin ihm der Theatergast ein paar Kupfermünzen gab. Bei öffentlichen Veranstaltungen wie dieser ließ sich als findiger Geschäftemacher immer gutes Geld verdienen.

Quintus ging durch die zehn Fuß hohe Eingangspforte und betrat einen Gang, der das ganze Halbrund des Baus durchzog. Von diesem Gang zweigten aufwärts Treppen ab, die in die einzelnen Sitzblocks führten. Platzanweiser bändigten den Andrang und sorgten dafür, dass jeder Gast seinen angemessenen Platz fand. Nun war Quintus an der Reihe. Der Platzanweiser erkannte ihn an der Toga sofort als Bürger.

»Verheiratet oder unverheiratet?«, fragte er.

»Verheiratet«, antwortete Quintus.

»Dann bitte dort entlang.«

Auch innerhalb der Ränge wurde weiter differenziert: Verheiratete und unverheiratete Männer saßen getrennt, Soldaten hatten eigene Reihen, und für die minderjährigen Söhne freier Römer sowie ihre Hauslehrer waren ebenfalls eigene Blocks reserviert.

Quintus arbeitete sich eine der steilen Treppen hinauf und betrat den Zuschauerrang des Theaters. Eine mächtige, sechzig Fuß hohe halbrunde Treppe – die Cavea – fiel nach unten ab, und die Besucher nahmen auf den Stufen Platz. Der Bau stammte aus der Zeit des Kaisers Claudius vor vierzig Jahren, als das ursprüngliche Oppidum, das Zentrum des hier ansässigen Stammes der Ubier, den begehrten Status einer Colonia erhalten hatte und zu einer typisch römischen Stadt geworden war. Man hatte damals nicht am falschen Ende gespart. Der matte Glanz der teuren Marmorplatten, die die Treppe bedeckten, ließ den Zuschauerraum besonders edel wirken.

Quintus stieg die hohen, breiten Stufen hinab und fand einen Platz im vorderen Teil seines Blocks. Von hier aus hatte er eine gute Sicht auf die Bühne, die sich etwa vier Fuß hoch hinter der Orchestra erhob, einer halbrunden Vorbühne, auf der Chor und Musiker agierten. Besonders spektakulär war aber das Bühnengebäude, die Scaena, unmittelbar hinter der Bühne, deren Fassade an ein prächtiges Stadthaus erinnerte. Sie war, wie die Front des Theaters, mit Säulen und Nischen geschmückt, dazu gab es Fenster, die von den Darstellern bespielt werden konnten, und mehrere Türen, die die Bühne mit allem verbanden, was dahinterlag. Im Bau hinter der Fassade befanden sich Umkleideräume, aber auch Leitern und Gerüste, die es den Schauspielern ermöglichten, die Fenster oder das Dach des Baus zu erreichen. Es gab keine künstliche Beleuchtung, sodass alle Aufführungen tagsüber stattfanden, meist um drei Uhr nachmittags, wie auch heute. Die Architekten hatten das Gebäude so ausgerichtet, dass zu dieser Uhrzeit das bestmögliche Licht auf die Bühne fiel. Leider schien die Sonne nicht, sodass die Bedingungen an diesem Tag nicht optimal waren.

»Ich hoffe, es regnet nicht«, sagte der Mann, der neben Quintus saß. Er hatte ihn schon öfter in der Vorhalle des Prätoriums gesehen und erkannte ihn als einen der beiden diesjährigen Quästoren, der Beamten, die die öffentlichen Gelder verwalteten.

»Das wäre bedauerlich, an diesem besonderen Tag«, pflichtete er ihm bei.

»Ich habe ja immer gesagt, unser Theater ist eine Fehlkonstruktion. Man merkt, dass es sich ein Südländer ausgedacht hat, dem der Regen fremd ist. Man hätte ein Odeon bauen sollen, ganz überdacht«, meckerte der Quästor.

»Da gebe ich dir recht«, sagte Quintus, obwohl er zum ersten Mal davon hörte, dass es vollständig geschlossene Theaterbauten gab. Er nahm sich fest vor, einmal nach Rom zu fahren und sich dort alles anzusehen, was es hier nicht gab. Wenn es dorthin bloß nicht so weit wäre – zwei Wochen benötigte man bei guter Witterung bis nach Mittelitalien, mit Pferd oder Wagen. Zu Fuß würde er mehr als einen Monat opfern müssen. Ob er dafür jemals Zeit finden würde?

Das Theater war inzwischen bis zum Bersten gefüllt. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht verbreitet, dass der berühmte Aulus in der Stadt war. Wer seinen Namen kannte, war begeistert, und wer ihn noch nicht kannte, war neugierig, was ihn heute erwartete. Quintus freute sich auf Polas Auftritt. Vor solch einem großen Publikum hatte sie noch nie gespielt.

Lucretia und Cäcilia, durch die Sitzordnung von Magnus getrennt, hatten unterdessen gute Plätze in den Frauenrängen ergattert. Lucretia fielen sofort die stark geschminkten Gesichter einiger Besucherinnen auf, die sich wohl für »ihr« Idol Aulus schön gemacht hatten. Obwohl er sie aus der Entfernung kaum würde sehen können. Noch auffälliger war das aufgeregte Geplapper, das durch die Reihen ging.

»Er soll verheiratet sein«, flüsterte eine Frau.

»Geschieden, habe ich gehört«, meinte eine andere.

Lucretia hielt nichts von Klatsch, lauschte aber mit einem Ohr, zumal das Gerede ohnehin nicht zu überhören war.

»Er soll riesengroß sein«, spekulierte eine.

»Unheimlich stark ist er und macht unglaubliche Dinge mit seinem Körper«, malte sich ihre Freundin aus.

»Stell dir nur vor, was er damit im Bett anstellen kann«, rief eine Matrone hinter ihr, und ein Dutzend Frauen brach in Gelächter aus, das Lucretia in den Ohren klingelte.

»Woher stammt er denn?«, fragte eine.

»Aus Thrakien, habe ich gehört.«

»Er soll ein Syrer sein, kam mir zu Ohren.«

»Syrer sind ausdauernde Liebhaber.«

»Als ob du etwas darüber wüsstest!«

Gekicher, in das auch Cäcilia einstimmte. Ihre Mutter war sehr anfällig für derlei Gescherze, was Lucretia etwas peinlich war. Auch ihre Schwester Claudia hätte hier ihre helle Freude gehabt, wäre sie nicht ausgerechnet jetzt mit ihrem Mann nach Sicilia gereist, wo es auch zu dieser Jahreszeit noch angenehm warm war. Sie würde sich bestimmt ärgern, wenn sie nach ihrer Rückkehr erfuhr, dass sie dadurch den Besuch des einzigartigen Aulus verpasst hatte. Lucretia hätte liebend gern mit ihr getauscht. So großartig dieser Aulus auch sein mochte, sie erwartete nicht viel. Nach allem, was sie gehört hatte, hielt sie ihn für einen Aufschneider, der damit reich geworden war, Frauen den Kopf zu verdrehen. Zum Glück war sie immun gegen den Charme solcher Kerle, dachte sie nicht ohne Stolz.

In Quintus’ Block fand sich nun örtliche Prominenz ein. Ceallacus, der Pantomimus, hatte seinen großen Auftritt. In seinem silberbestickten Gewand war er für den Anlass sichtlich zu gut gekleidet, fast so, als wollte er Aulus die Schau stehlen. Er war groß und schlank, doch schon auf den ersten Blick fiel auf, dass es mit seiner Körperbeherrschung nicht weit her war.

»Salve, salve, ich wünsche euch einen guten Tag«, sagte er mit einer öligen Stimme, die so klang, als habe er eine Pflaume im Mund, in die Runde und hob weihevoll die Hand zum Gruß. Einige Männer nickten ihm respektvoll zu, andere ignorierten ihn. Ceallacus war kein gefeierter Künstler, auch wenn er sich selbst für einen hielt, und hatte wegen seiner Allüren nicht den besten Ruf. Hinter ihm schritt sein Geliebter, der Jüngling Strabo, ein pausbäckiger, blasser Bursche mit hervortretenden Augen und kurz geschnittenem Haar, das wie eine Bürste von der Mitte seines Schädels aufragte. Die beiden setzten sich unweit von Quintus auf den kühlen Marmor.

»Dann wollen wir mal sehen, was der Kollege aus Rom so zu bieten hat«, sagte Ceallacus laut, aber niemand reagierte darauf.

Endlich war es so weit. Ein Mann in Toga betrat den halbrunden Orchesterplatz und wandte sich an die versammelten Zuschauer. Es war Novilius Sempronius Gracchus, Ende vierzig, mit Bauchansatz und schütterem grauen Haar über dem freundlichen Gesicht. Gracchus bekleidete in diesem Jahr das Amt des Ädils, eines hohen Beamten, der in Städten unter anderem für die Organisation von Festen und Spielen zuständig war. In dieser Position wollte er es sich nicht nehmen lassen, ein paar einleitende Worte zu sprechen, auch wenn nicht er die Idee für diesen Auftritt gehabt hatte. Gracchus stammte aus einer alten römischen Patrizierfamilie, aus der viele Senatoren hervorgegangen waren. Auch er hatte viele Jahre lang diesen Rang in Rom bekleidet, bevor er sich in Germanien zur Ruhe gesetzt hatte, wo ihm das gemäßigte Klima besser bekam als die Hitze des Südens. Aufgrund seiner Herkunft und Verdienste durfte er als einer der wenigen in der Stadt eine Toga mit purpurfarbenem Saum tragen.

»Willkommen, liebe Agrippinenser!«, hob Gracchus an. Er wartete, bis Ruhe im Publikum eingekehrt war. Dann fuhr er fort: »Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch.«

Ein einfacher Trick, um sich die Aufmerksamkeit der Leute zu sichern, dachte Quintus. Und er funktionierte. Auf dem dicht besetzten Treppenbau wurde es still.

»Die schlechte zuerst: Unser geliebter Kaiser Domitian hat aus persönlichen Gründen alle Auftritte von Pantomimen verboten«, rief Gracchus aus und ließ die letzten Worte besonders wehklagend klingen. Das verfehlte seine Wirkung nicht: Erstaunte Rufe drangen aus dem Publikum, gefolgt von protestierenden Pfiffen und erbosten, lauten Rufen. Hieß das etwa, dass sie sich alle vergeblich herbemüht hatten?

»Aber jetzt die gute«, sagte der Ädil mit der festen, klaren Stimme eines geschulten Redners, während er mahnend den Zeigefinger reckte. »Das Verbot gilt nur für Rom selbst.«

Erleichtertes Stöhnen ging durch die Ränge, gefolgt von vereinzeltem Applaus.

»Das ermöglicht es uns, euch heute Nachmittag ein einzigartiges Spektakel zu präsentieren«, erklärte Gracchus.

»Aulus!«, rief ein Mann aus der Menge.

»Ja! Aulus!«, tönte es.

»Wir wollen Aulus sehen!«, schrie eine Frau aus einem der höheren Ränge.

»Aulus! Aulus!«, bildete sich ein Sprechchor von Sklaven noch weiter oben, gut hörbar dank der durchdachten Akustik des Baus.

»Was schreien sie nach ihm? Sie haben ihn ja noch nie spielen sehen«, kommentierte Ceallacus und konnte seinen Neid nur mäßig verschleiern.

Der Ädil schmunzelte, es bereitete ihm offenbar Freude, die Menge auf die Folter zu spannen. Er machte eine beschwichtigende Geste.

»Für den heutigen Auftritt gibt es einen erfreulichen Anlass. Unser Statthalter und höchster Heerführer, Bucius Lappius Maximus, ist wieder mit seiner geliebten Familie vereint. Seine Frau Aelia und Tochter Lappia sind endlich aus Rom zu uns gestoßen. Bitte begrüßt sie und zeigt, zu welcher Herzlichkeit unsere schöne Stadt am Rhenus imstande ist!«

Applaus brandete auf, und Statthalter Lappius betrat mit seiner Familie die kleine Loge über dem linken der beiden Seiteneingänge. Hier pflegte stets der für das Fest verantwortliche Beamte Platz zu nehmen. Von dort konnte er zwar nicht besonders gut sehen, aber dafür sehr gut gesehen werden, und das war Lappius wichtig. Der in eine üppige weiße Toga gewandete Statthalter und seine gleichaltrige Gattin, die eine mit Goldfäden bestickte rote Stola und eine aufwendige Hochsteckfrisur trug, winkten jovial in die Menge und nahmen in der Loge Platz. Die zwölfjährige Lappia schien mit so viel Aufmerksamkeit überfordert zu sein und folgte ihnen mit schüchtern gesenktem Kopf.

Vor allem auf den Frauenrängen wurde der Auftritt genau beobachtet.

»Er hat eine schöne Frau«, sagte eine ältere Dame anerkennend.

»Die ist nur gut geschminkt«, kommentierte eine andere.

»Etwas dünn, wenn du mich fragst«, warf Lucretias Mutter ein.

»Die Tochter muss aber an ihrer Haltung arbeiten, so findet die keinen Mann«, streute eine Frau mit teurem Schmuck verächtlich ein.

Lucretia versuchte, nicht hinzuhören, und konzentrierte sich auf Ädil Gracchus, der unten in der Orchestra seine Begrüßung fortsetzte: »Um diesen Anlass zu feiern, aber auch, um seine Liebe für seine neue Wirkungsstätte auszudrücken, hat unser edler Statthalter aus eigenen Mitteln nicht nur einen, sondern gleich zwei Auftritte des berühmtesten Pantomimus des Imperiums …«

»Aulus!«, unterbrach ihn ein begeisterter Zwischenruf aus dem Block der Bürgersöhne.

»Ja, Aulus! Wo bleibt Aulus?«, rief es ungeduldig aus allen Richtungen.

»… mit meiner bescheidenen Hilfe auf die Beine gestellt. Den ersten sogleich, den zweiten in sechs Tagen, damit auch die, die heute keinen Platz mehr gefunden haben, in den Genuss höchster Schauspielkunst kommen«, kam der Ädil zu einem Abschluss. »Und nun übergebe ich das Wort an die Mitwirkenden, die euch die Frage beantworten werden, die ihr euch sicher alle gestellt habt: Welches Stück wird heute aufgeführt?«

Mit diesen Worten ging Gracchus zurück zu seiner Liege, die auf einer breiten Stufe unmittelbar vor der Orchesterfläche auf ihn wartete. Das Publikum applaudierte wohlwollend.

Ceallacus konnte sich einen weiteren gut hörbaren Kommentar nicht verkneifen: »Sicher was Griechisches. Der Aulus spielt ja nur die Klassiker, für die Römer hat er nichts übrig.«

»Das deckst du dann ab«, sagte Strabo verliebt und ergriff Ceallacus’ Hand. Die Geste sorgte für abschätzige Blicke der konservativen Bürger. Zuneigung zwischen Männern in der Öffentlichkeit galt als unschicklich. Aber Ceallacus war durch seinen Beruf ohnehin ein Außenseiter, was ihm eine gewisse Narrenfreiheit verschaffte.

Dann kehrte gespannte Stille ein. Die Bühne war verwaist, ebenso das Orchesterhalbrund bis auf eine merkwürdige Maschine, deren Zweck sich den Anwesenden nicht erschloss. Auch Quintus bemerkte das Objekt erst jetzt. Es war ein hölzerner Kasten, etwa sechs Fuß hoch und zwei Fuß breit, aus dem oben mehrere lange, dünne Rohre ragten – einige aus Holz, andere metallisch glänzend. Handelte es sich um ein Kunstwerk, eine Art Statue? Quintus blickte gespannt nach vorne.

Einige Sekunden geschah nichts. Doch kurz bevor das Publikum zu murren begann, betrat ein Mann durch den rechten Seiteneingang das Theater und schritt langsam in die Mitte des Orchesterplatzes. Die Menschen auf den Rängen tuschelten miteinander. Wer war das? Aulus sicher nicht, denn Pantomimen pflegten mit einer Maske und einem bodenlangen Gewand aufzutreten. Dieser Mann aber wirkte auf den ersten Blick vollkommen gewöhnlich. Er war durchschnittlich groß und breit gebaut, mit stämmigen Beinen und kräftigen Armen. Er trug eine sonnenblumengelbe Tunika und ging barfuß. Um seine Fußknöchel baumelten goldene Kettchen. Bei genauerem Hinsehen fiel auf, dass sie mit Edelsteinen besetzt waren. Arm war der Fremde also offenbar nicht. Bei jedem Schritt gaben die Kettchen ein helles Klimpern von sich, das aufgrund der guten Akustik des Theaters deutlich zu hören war. Seine hohe Stirn zeigte, dass er schon etwas älter war. Die mit einer Pflanzenpomade nach hinten gekämmten roten Haare und ein markanter Schnauzbart, der seine wulstigen Lippen wie ein Bogen überspannte, deuteten darauf hin, dass er ein Gallier war. In aller Ruhe stellte er sich direkt vor die rätselhafte Maschine, stemmte die Hände in die Seiten und blickte schweigend ins Halbrund der gewaltigen Treppe, die vor ihm aufstieg. Das Publikum starrte ihn an, und er starrte zurück. Dabei weitete er übertrieben die Augen, was vor allem in den unteren Reihen für Kichern sorgte.

»Schöne Stadt! Stinkt kaum!«, sagte er, gerade laut genug, dass es noch bis in den letzten Winkel zu hören war. Ein paar Lacher ertönten aus dem Publikum. Es musste sich um eine Art Herold handeln, vielleicht einen der Musiker. Der Gallier zeigte jedenfalls nicht die Spur von Lampenfieber und schien zu wissen, was er tat. Das angespannte Knistern im Theater nahm zu.

Plötzlich riss der Gallier die Arme hoch und schrie: »Seid ihr bereit?«

»Ja!«, scholl es ihm entgegen.

»Das glaube ich nicht!«, rief er mit einer rauen Stimme, die zugleich tief und angenehm klang. Und er fragte noch einmal: »Ob ihr bereit seid, will ich wissen!«

»JA!«, tönte es, diesmal laut wie ein Orkan, aus Tausenden Kehlen, vermischt mit Applaus und hysterischen Schreien.

»Er wärmt das Publikum auf«, sprach Ceallacus das Offensichtliche aus.