4,99 €

Mehr erfahren.

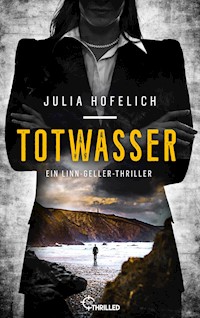

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Spannungsgeladener Thriller mit ermittelnder Anwältin

- Sprache: Deutsch

Ist der wahre Täter viel näher, als du denkst?

Vor einigen Jahren hat die erfolgreiche Anwältin Linn Geller bei einem Unfall fast alles verloren, was ihr einmal wichtig war. Eine Narbe im Gesicht und ihr kaputtes Bein erinnern sie täglich an diesen Schicksalsschlag. Fünf Jahre später wird Betty Schneider, die damals für die Tat verurteilt wurde, aus der Haft entlassen. Linn jedoch ist bis heute nicht von ihrer Schuld überzeugt. Als kurz darauf Bettys Leiche auftaucht, keimt in Linn ein alter Verdacht auf. Was ist damals wirklich passiert? Doch dann wird Linn selbst des Mordes verdächtigt. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie dem Mörder einen Schritt voraus sein ...

Ein packender Thriller mit einer toughen Ermittlerin - für alle Fans von Lucy Foley, Marcus Hünnebeck und Ruth Ware.

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Weitere Fälle für Linn Geller:

TOTWASSER

NEBELJAGD

Stimmen unserer Leserinnen und Leser zu BLUTNARBE:

»So muss ein richtig guter Thriller sein. Hut ab.« (Schlafmurmel, Lovelybooks)

»Ganz großes Kopf-Kino!« (Ruth Edelmann-Amrhein, Lovelybooks)

»Es macht Spaß, den Fall zu verfolgen, und man möchte das Buch kaum aus der Hand legen.« (Kiks, Lovelybooks)

Pressestimmen zu TOTWASSER und NEBELJAGD:

»Bestialisch gut.« (Katia Baierlein, Cosmopolitan)

»Die Autorin beherrscht die Kunst, den Leser von der ersten bis zur letzten Seite zu "fesseln". [...] Greauenvolle Morde, eine kühne Anwältin, Spannung von der ersten bis zur letzten Zeile.« (Geek-Whisper.de)

»Nebeljagd ist ein brillanter Krimi, der atemlose Lesestunden beschert.« (Siebenländer Wochen-Anzeiger)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 543

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelProlog1 - Heute2 - Heute3 - Damals – Montag, 29. Juli 20134 - Damals – Montag, 29. Juli 20135 - Damals – August 20136 - Heute7 - Heute8 - Heute9 - Damals – August 201310 - Heute11 - Damals – September 2013 bis Mitte Oktober 201312 - Damals – Mitte Oktober bis Mitte November 201313 - Damals – Anfang Dezember 201314 - Damals – Anfang Dezember 2013 bis 8. Januar 201415 - Damals – Januar 201416 - Heute17 - Heute18 - Heute19 - Heute20 - Damals – Ende Januar 201421 - Heute22 - Damals – Februar 201423 - Heute24 - Heute25 - Heute26 - Heute27 - Heute28 - Heute29 - Heute30 - Damals – Spätsommer 201631 - Heute32 - Heute33 - Heute34 - Damals – Frühjahr 201235 - Heute36 - Heute37 - Heute38 - Heute39 - Heute40 - Heute41 - Heute42 - Heute43 - Heute44 - HeuteÜber die AutorinWeiterere Titel der AutorinImpressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.

Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!

Dein beTHRILLED-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

Ist der wahre Täter viel näher, als du denkst?

Bei einem Unfall vor einigen Jahren hat die erfolgreiche Anwältin Linn Geller fast alles verloren, was ihr einmal wichtig war. Eine Narbe im Gesicht und ihr kaputtes Bein erinnern sie täglich an diesen Schicksalsschlag. Fünf Jahre später wird Betty Schneider, die damals für die Tat verurteilt wurde, aus der Haft entlassen. Linn jedoch ist bis heute nicht von ihrer Schuld überzeugt. Als kurz darauf Bettys Leiche gefunden wird, keimt in Linn ein alter Verdacht wieder auf. Doch dann wird Linn selbst des Mordes verdächtigt. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie dem Mörder einen Schritt voraus sein und herausfinden, was damals wirklich geschah …

J U L I A H O F E L I C H

BLUTNARBE

Ein Linn-Geller-Thriller

Prolog

Der Priester aus seinen Kindertagen hatte den Tod als einen schwarzen Engel beschrieben, der ihnen die Seelen aus dem Leib saugte und in eine Waagschale warf. Die Ärztin aus dem Obdachlosenasyl hingegen glaubte, dass man ein Licht sah und danach in einen blauen Tunnel stürzte, der im Nichts endete. Früher hatte er Angst vor dem Sterben gehabt, auch wenn er sich jetzt manchmal fragte, warum. Er war so oft verprügelt worden, da wäre das Nichts oder ein schwarzer Engel fast eine Erlösung gewesen. Heute, mit achtundzwanzig, nach zehn Jahren auf der Straße, hatte er keine Angst mehr. Heute hoffte er nur noch, dass er im entscheidenden Moment genug Crack zur Hand haben würde, um high in die ewigen Jagdgründe zu kommen. Ein Wunder, dass er überhaupt so alt geworden war.

Er zog noch einmal an seiner Pfeife, der Stoff glühte hell auf. Ihm war schwindlig, als er vom Lagerfeuer aufstand. Die Sommernacht war viel zu heiß für ein Feuer, aber dieses Mädchen zündete immer trockene Äste in der Tonne an, sie mochte die Dunkelheit nicht. Er konnte sich ihren Namen nicht merken, vielleicht hatte sie ihn auch gar nicht genannt, aber seit sie hier wohnte, war es ein bisschen heimeliger geworden. Vor allem hatte die Frau immer Schnaps da. Er schwankte an der brennenden Tonne vorbei, stützte sich an dem alten, halb vermoderten Holzschuppen ab, in dem ihre Schlafsäcke lagen, und stolperte dann durch das hohe Gras der ehemaligen Mülldeponie zu den Büschen hinüber. Pinkelte lange. Als er zurückkam, hatte sie schon wieder eine volle Schnapsflasche in der Hand, Markenware, nicht diese billige Plörre. Und zwei Dosen Baked Beans.

»Wo klaust du das Zeug immer?«, fragte er.

Sie lachte nur.

Sie rauchten gemeinsam Crack und einige Kippen, aßen die Bohnen und spülten mit Schnaps nach. Die Grillen zirpten, und entfernt war der Lärm der Bundesstraße zu hören. Irgendwann lagen sie nebeneinander im Gras und beobachteten den gelblich-schwarzen Himmel. So bunt wie heute hatten die Sterne noch nie geleuchtet. Sie leuchteten nur für ihn. Vielleicht wurde man ja ein Stern, wenn man starb. Oder ein Mond.

»Der Mond sieht geil aus«, sagte sie. »Ronny, der Mond sieht einfach geil aus.«

Sie kicherte und er nutzte die Gelegenheit, ihr an die Titten zu fassen. Sie schlug seine Hand weg, aber wenig später küsste sie ihn. Er rückte ein Stück näher zu ihr heran, roch ihre Haut, süßlich und ein wenig nach Erde. Ihre braunen Haare waren weich und kühl. Sie glänzten seidig. Das Leben war gar nicht so schlecht. Wenn er nur nicht so fertig wäre. Vor seinen Augen drehte sich alles.

»Sorry«, sagte er. »Ich …« Er musste sich ausruhen. Kurz nur.

Als er aufwachte, war sie weg. Vielleicht war alles sowieso nur ein Traum gewesen. Aber dann sah er die leeren Baked-Beans-Dosen und die Glut in der Tonne. »Mädchen?«, fragte er. »Bist du noch hier?« Er spähte in die Hütte. Verspürte einen Stich in der Magengegend. Ihr Schlafsack fehlte. Das hieß, sie würde nicht wiederkommen.

Langsam setzte er sich auf. Die Grillen zirpten immer noch, aber am Himmel hingen jetzt dunkle Wolken, die Sterne waren verschwunden. Nur der Mond lugte gelegentlich noch hervor und tauchte die überwucherte Müllkippe in ein gespenstisches, gelbes Licht. Es roch nach Regen. In der Ferne grollte bereits der Donner.

Im Gebüsch raschelte es. Er zuckte zusammen. Seit die Skinheads wieder öfter Penner klatschen gingen, musste man aufpassen, selbst hier draußen. Aber das Rascheln war viel zu leise gewesen. Jetzt verstummte es, und er wühlte in seinem Rucksack. Er brauchte dringend neuen Stoff, er würde später in die Stadt laufen müssen. Zum Glück fand er noch einen winzigen Rest Crack in einer alten Alufolie, den er in seine Pfeife stopfte. Es raschelte wieder. Vielleicht kam sie doch zurück? Er spähte zum Gebüsch hinüber.

Und dann sah er IHN. Er wusste sofort, dass ER es war, und seine Eingeweide zogen sich zusammen. Weder der Priester noch die Ärztin hatten recht gehabt. Der Tod war ein Mann in einem schwarzen Anzug und einer Kutte aus durchsichtigem Plastik, die ihn fast ganz einhüllte. Eine weiße Maske verdeckte einen Teil seines Gesichts. Aber die Augen konnte man sehen. Augen, so kalt wie Eis. Schlangenaugen.

Der Tod wartete auf ihn. Lauerte einfach im Gebüsch und rührte sich nicht. Ronny zündete seine Pfeife an, nahm mehrere tiefe Züge. Dann kroch er auf den Tod zu. In diesem Moment fing es an zu regnen.

Heute

1 Die Nachmittagssonne schien warm durchs offene Fenster der Kanzlei, Vögel zwitscherten. Ein schwacher Hyazinthenduft lag in der Luft. Rechtsanwältin Linn Geller warf einen sehnsüchtigen Blick nach draußen und tippte dann die Beschwerdebegründung in einer Unterhaltssache weiter.

Zwei Stunden später war sie immer noch nicht dazu gekommen, einen Spaziergang zu machen. Während sie mit einem Amtsrichter telefonierte, Stellung zu einem vorläufigen Führerscheinentzug nahm und einen Haftprüfungstermin beantragte, wurde der Abendhimmel dunkel. Das erinnerte sie siedend heiß daran, dass sie vergessen hatte, den Hausmeister während seiner Geschäftszeiten anzurufen, da das Licht in der Mandantentoilette schon wieder nicht funktionierte. Außerdem brachen in letzter Zeit kleine Stückchen Putz von der Decke der Kanzlei ab. Für einen Moment dachte sie wehmütig an ihr elegantes Büro bei Vance, Lewis & Smith zurück, der internationalen Großkanzlei, für die sie früher gearbeitet hatte, dann wandte sie sich wieder ihrem Computer zu.

Draußen im Flur war es mittlerweile stockfinster. Ein leises Knarren ließ sie aufhorchen, und sie schaute unruhig durch die halb geöffnete Tür hinaus. Vermutlich nur die alten Dielen. Das Geräusch und die finsteren Schatten jagten ihr dennoch einen Schauder über den Rücken, aber sie zwang sich, nicht hinauszugehen und das Licht anzuschalten. Seit sie vor fünf Jahren von einem Auto angefahren worden war, hatte sie Angst vor der Dunkelheit und glaubte manchmal, dass jemand sie verfolgte. Mittlerweile konnte sie damit umgehen, wusste, dass es nur Einbildung war. Trotzdem hatte Linn eine Gänsehaut, als sie den kleinen Aktenstapel mit der unerledigten Post zu sich heranzog.

Sie sortierte gerade eine Klageschrift in eine Akte ein, als das Telefon klingelte. Es war eine unterdrückte Nummer. »Dr. Geller und Nowak, Geller hier, guten Abend«, sagte sie.

Am anderen Ende blieb es still. Lediglich ein leises Atmen verriet, dass dort jemand sein musste.

»Hallo? Wer ist denn da?«, fragte sie freundlich. Es kam immer wieder vor, dass Mandanten sich anfänglich nicht getrauten, etwas zu sagen, wenn sie einen Anwalt am Telefon hatten.

»Bitte, leg nicht gleich auf.« Eine leise Stimme. Wie von einem Kind. Linns Faust krampfte sich um das Telefon. Das konnte nicht sein. Sie musste sich täuschen. Wahrscheinlich, weil sie gerade an ihren Unfall gedacht hatte, erinnerte sie diese Kinderstimme an die Stimme der Fahrerin jenes Wagens.

»Wer spricht denn da?«, fragte sie.

»Die Betty … also die Betty Schneider. Ich bin aus dem Knast draußen, und wir müssen reden. Wegen dem Unfall, meine ich.«

Linn hatte das Gefühl, etwas schnüre ihr die Kehle zu. Also doch Betty Schneider. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir beide etwas zu besprechen hätten«, gab sie scharf zurück. Eine dumpfe Kälte machte sich in ihren Eingeweiden breit. Wie konnte die Frau es wagen, sie anzurufen? Seit Jahren versuchte sie, sie zu vergessen. In ihren Ohren rauschte das Blut.

»Mein Anwalt sagt, dass wir alles vielleicht neu aufrollen können«, fuhr Betty Schneider fort. »Dann wär auch das Schmerzensgeld weg, sagt mein Anwalt. Das Schmerzensgeld ist nämlich viel zu hoch, weil …«

»Sind Sie verrückt?«, platzte es aus Linn heraus. »Daran habe ich nicht das geringste Interesse! Sie haben mein Leben zerstört! Es ist schlimm genug, dass Sie mich damals angefahren und dann Fahrerflucht begangen haben. Sie haben mich halb tot auf der Straße liegen lassen, ich wäre beinahe gestorben. Aber mich jetzt auch noch anzurufen, um das Schmerzensgeld herunterzuhandeln, von dem Sie bislang nicht einen einzigen Cent bezahlt haben, ist eine bodenlose Unverschämtheit!« Sie spürte, wie sie an den Händen zu schwitzen anfing. Der Raum verschwamm vor ihren Augen.

»Aber … aber mir ist das doch eingefallen«, sagte Betty Schneider. »Wie komisch das war. Können wir uns nicht treffen und über das Schmerzensgeld …?«

»Selbstverständlich nicht! Ihnen ist im Gerichtsverfahren schon genug Unsinn ›eingefallen‹! Und wenn Ihr Anwalt etwas von mir will, soll er mich selbst anrufen. Mit Ihnen will ich nie wieder Kontakt haben!« Sie legte auf und warf das Telefon aufgebracht auf die Schreibtischplatte.

Dem Anwalt würde sie am Montag die Meinung geigen. Von Fahr hatte der geheißen. Wahrscheinlich dachte er, nur, weil ihr Unfall jetzt schon ein paar Jahre zurücklag, würde sie auf das Schmerzensgeld verzichten, wenn diese Betty Schneider mit ihrer Kinderstimme anrief und bettelte. Aber da hatte der Typ sich geschnitten! Was glaubte er denn? Dass sie vergessen hatte, dass sie eine Narbe im Gesicht und ein kaputtes Bein hatte? Dass sie fast gestorben war und später ihr ganzes Leben den Bach runtergegangen war? Sie schüttelte aufgebracht den Kopf. Nicht, dass es wahrscheinlich war, dass sie von der Unfallfahrerin auch nur einen Cent bekommen würde. Aber von sich aus verzichten würde sie auf keinen Fall. Nur über ihre Leiche! Sie holte keuchend Luft. Verdammt noch mal. Das Telefon klingelte erneut, wieder war die Rufnummer unterdrückt. Sie ließ es klingeln. Siebenmal, dann verstummte es.

»Ich bin darüber hinweg«, murmelte sie, so, wie sie es in der Therapie gelernt hatte. Ihre Stimme klang seltsam dumpf. »Ich gehe meinen Weg nach vorne. Immer weiter. Nichts kann mich aufhalten, schon gar nicht die Vergangenheit.« Es dauerte eine Weile, bis ihr Atem und ihr Herzschlag sich wieder beruhigt hatten. Die dumpfe Kälte in ihrem Inneren blieb. »Ich bin darüber hinweg«, sagte sie erneut.

»Wo bist du drüber hinweg?«, fragte eine Stimme, und sie zuckte so zusammen, dass sie sich den Ellenbogen schmerzhaft an der Stuhllehne stieß. Ruckartig schaute sie hoch. Im dunklen Flur stand ihr Kanzleipartner Götz und sah durch den Türspalt zu ihr herein. Er hatte seine zermackte Leder-Aktentasche in der Hand.

»Götz, ich habe gar nicht gehört, dass du zurückgekommen … Sorry. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Brauchst du irgendwas?« Wie lange hatte er da schon gestanden? Sie zog ihren dunkelgrauen Blazer über der weißen Bluse zurecht und versuchte, sich wieder zu fangen.

Götz kam in ihr Zimmer. Er wirkte besorgt. »Ist … ist mit dir alles in Ordnung? Du siehst aus wie der Tod.«

»Ich hatte gerade ein unangenehmes Telefonat. Ein Fall, sonst nichts«, sagte sie und bemühte sich, ihrer Stimme einen beiläufigen Klang zu geben. Was ihr offenbar nicht sonderlich gut gelang, denn Götz sah nur noch besorgter aus.

»Was denn für ein Fall?«, fragte er.

Sie winkte mit der Hand ab. »Nichts Wichtiges, wirklich«, log sie. »Ich würde das Ganze am liebsten schnell wieder vergessen. Und bei dir? Wie war dein Gerichtstermin?«

Götz schien in sich zusammenzufallen. »Ein voller Erfolg«, bemerkte er tonlos. »Mein Mandant wird abgeschoben. Endgültig. Wir haben so lange gekämpft und jetzt schicken die ihn einfach in sein ach so sicheres Heimatland zurück. Dort werden sie ihn über kurz oder lang umbringen, weil er eine Meinung zum Thema Menschenrechte hat, die seiner Regierung unbequem ist.«

»Scheiße«, sagte sie.

»Das kann man so sagen.« Götz verschränkte die Arme. Sein giftgrünes Hemd biss sich mit dem braunen Cordsamtanzug. »Und dann habe ich auf dem Rückweg noch mit einer Mandantin gesprochen, die von einer Ärztin falsch behandelt wurde und deswegen wahrscheinlich erblinden wird. Leider mauert die Klinik und ich fürchte, wir werden den Pfusch niemals nachweisen können.« Seine Stimme klang aufgebracht. »Meine Mandantin ist total am Ende. Sie ist Künstlerin. Sie malt Acrylbilder und Farben sind ihr Ein und Alles. Sie meinte, wenn sie erblinden würde … Also ich hatte den Eindruck, sie könnte sich was antun. Und ich schaffe es nicht mal, ihr eine Entschädigung zu verschaffen.« Er fuhr sich über die Stoppeln seines Dreitagebarts, dann durch seine grau melierten, kurzen Haare. »Ich weiß nicht, wie’s dir geht, aber manchmal hasse ich den Job.«

Sie nickte. »Geht mir genauso.«

»Ich brauche jetzt … Willst du …« Götz zeigte in Richtung seines Büros. »Also falls Du auch Lust auf einen kleinen Absacker haben solltest, bist du herzlich eingeladen.« Er räusperte sich. »Ich habe leider nur Whisky, aber wir können ihn ja mit Cola mischen. Da müsste noch was im Kühlschrank sein.«

Sie nickte zustimmend. Eigentlich mochte sie keinen Whisky und auch sonst keinen hochprozentigen Alkohol. Die wenigen Male, die sie so was in ihrer Studienzeit getrunken hatte, hatten meistens fies geendet, einmal sogar mit einem Blackout. Dennoch. Einen kleinen Schluck konnte sie wirklich gebrauchen. Vor allem aber war es das erste Mal seit Wochen, dass Götz sie fragte, ob sie nicht etwas zusammen machen wollten, und sie hatte so große Lust, mal wieder mit ihm zu quatschen. Ihr fehlten die lockeren Gespräche sehr, die sie am Anfang ihrer Kanzleigründung so häufig geführt hatten. Und die enge Zusammenarbeit fehlte ihr auch. Hoffentlich würde bald alles wieder sein wie früher. Bevor sie zusammen in einem einsamen Albhof im Keller eingesperrt gewesen waren, und Götz ihr Verhalten im Anschluss falsch interpretiert hatte. Und sie zu feige gewesen war, ihm sofort zu sagen, dass sie ihn zwar sehr mochte, aber eben nicht in ihn verliebt war.

Gemeinsam gingen sie hinüber in Götz’ Büro. Dort standen einige Whiskyflaschen im Regal, die er immer von seinem Vater geschenkt bekam. Götz zog eine Flasche heraus und streckte sie ihr entgegen. »Der hier geht, aber nur mit viel Cola. Habe ich vorletzten Freitag probiert, nach diesem Gerichtstermin, der sieben Stunden gedauert hat. Oder willst du einen anderen? Du hast die freie Auswahl.« Er wies mit der Hand auf sein Regal.

Linn zuckte mit den Schultern. »Mir völlig egal.«

Ihr Kanzleipartner holte zwei Saftgläser und goss ihnen jeweils einen riesigen Schluck Whisky ein. Dann verschwand er erneut in der Küche, wo er den Geräuschen zufolge Cola hinzugab. Wenig später kam er mit den jetzt bis oben hin gefüllten Gläsern zurück. Er hatte sogar noch ein Tütchen gesalzene Erdnüsse aufgetrieben.

Sie stießen an, nippten an ihren Getränken. Das Zeug schmeckte widerlich, aber die Tatsache, dass sie und Götz endlich mal wieder einfach so zusammensaßen, wog alles auf. Er erzählte ihr von einer seiner letzten Mandantenbesprechungen, in der ein Mann eine Brieftaube mit einem Heiratsantrag in die Galerie seiner Angebeteten hatte fliegen lassen, unwissend, dass in der Galerie das Kunstwerk »Brotkrumengebilde« ausgestellt gewesen war. »Die Taube hat das gesamte Kunstwerk restlos aufgepickt«, grinste er, und Linn prustete los.

Götz schüttelte den Kopf. »Man tut die seltsamsten Dinge für jemanden, den man liebt.« Die plötzliche Leidenschaft in seiner Stimme irritierte sie für einen Moment, aber sie rief sich sofort zur Ordnung. Götz war mit Sicherheit nicht mehr in sie verliebt. Sie konnte nicht jedes Mal misstrauisch werden, nur weil er das Wort »Liebe« verwendete.

Sie lachten viel an diesem Abend. Der Whisky löste einen Teil der Anspannung auf, die zwischen ihnen geherrscht hatte. Es war fast wie früher. Nach dem ersten Whisky-Cola war sie schon ziemlich angetrunken, aber die Wut und der Schock, die sie verspürt hatte, als Betty Schneider angerufen hatte, waren verschwunden. Linn gönnte sich ein zweites Glas. Es war so schön, so unglaublich schön, einfach mit Götz hier zu sitzen und zu reden.

Als auch Götz sich gerade einen weiteren Drink einschenkte, ging mit einem leisen Knistern das Licht in seinem Büro aus. Der Raum wurde nun nur noch von der Straßenlaterne vor dem Fenster erleuchtet. »Na, Halleluja, das hat mir gerade noch gefehlt«, murmelte er.

Sie grinste. »Hat ja fast was Gutes, dass ich vergessen habe, den Hausmeister anzurufen. Dann kann ich am Montag gleich alle Baustellen ansprechen.«

»Immer passiert so was freitags. Als ob unsere Büroräume das wüssten und uns ärgern wollten.« Er kramte sein Handy aus der Hosentasche und schaltete die Taschenlampe ein. Ein grelles, kleines Licht erhellte nun den Raum. »Das ist echte Gemütlichkeit, was? Leckere Getränke, dezentes Licht …« Seine Stimme klang bereits ein wenig verwaschen. Ein Kichern stieg in Linns Kehle hoch. Sie lachten beide, bis ihnen die Tränen kamen. »Wir sind schon die heißeste Kanzlei in der Stadt«, brachte sie schließlich immer noch kichernd heraus. Sie prosteten sich zu. Draußen schlug die Turmuhr einer nahe gelegenen Kirche halb neun.

Sie würde morgen einen fiesen Kater haben. Aber endlich waren Götz und sie wieder Freunde. Nur das zählte. Alles war gut.

Heute

2 Die magere junge Frau lag regungslos da, Regen prasselte auf sie herunter. Um sie herum war Blut, überall Blut. Ihr Schädel war aufgeplatzt, eine grau-weiße Masse, vermutlich Gehirn und Knochensplitter, verteilte sich auf dem nassen, blutigen Boden. Ein Geruch nach feuchter Erde und Eisen lag in der Luft. Linn kniete neben der Frau. Sie wollte aufstehen, aber sie konnte nicht. Irgendetwas hielt sie fest. Die Hand der toten Frau umklammerte ihren Arm. Blut, das vom Regen weggespült wurde. Dann von irgendwoher Musik. Und plötzlich hob die Tote den grausig verformten Kopf. Das Gesicht schien aus grauem Nebel zu bestehen. Bis auf die Augen. Die Augen starrten Linn mit einem Blick voller Verzweiflung an …

Linn wachte schreiend auf. Immer noch ertönte Musik. Etwas entglitt ihrer Hand. Die Musik verstummte, und sie döste wieder weg.

Die tote Frau stand auf, kam auf sie zu, berührte sie mit einer kalten, blutigen Hand …

Erneut schreckte Linn hoch, wimmernd, ihr Herz hämmerte in der Brust. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ihr klar wurde, dass sie alles nur geträumt hatte.

Sie ließ die Augen geschlossen, wartete, bis sich ihr Atem wieder beruhigt hatte. Sie hätte gestern nicht ganz so viel von Götz’ Whisky trinken sollen, verdammt. Sie wusste schon, warum sie normalerweise die Finger von harten Sachen ließ. Sie hatte Kopfschmerzen und ihr war speiübel. Wie war sie überhaupt von der Kanzlei nach Hause ins Bett gekommen? Hoffentlich war Götz genauso betrunken gewesen und hatte es nicht mitbekommen, falls sie Unsinn gelallt hatte.

Sie fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Es war schweißfeucht. Auf der Stirn, direkt am Haaransatz, hatte sie eine schmerzhafte kleine Beule. Was, zum Teufel, hatte sie gestern noch gemacht? Warum konnte sie sich eigentlich nicht erinnern? Sie wusste noch, dass sie mit Götz getrunken hatte und das Licht in seinem Büro ausgefallen war, aber dann setzte ihre Erinnerung …

Sie bewegte den Kopf. Wieso war ihr Kissen so hoch, während ihre Beine so nach unten hingen, dass sie schon ganz taub waren? Wie viel Uhr war es? Hatte sie verschlafen und versäumte gerade einen Mandantentermin in der Kanzlei? Sie hatte heute die Samstagssprechstunde.

Boah, war ihr schwindlig. Sie musste trotzdem aufstehen und duschen. Zuerst die Augen öffnen, die wie zugeklebt waren. Aber als Allererstes brauchte sie etwas zu trinken. Durst hatte sie, das war ja nicht zum Aushalten. Mit der Hand tastete sie neben ihr Bett. Und erstarrte. Da war etwas Hartes. Und ein raues Polster. Das war nicht ihr Bett. Saß sie etwa noch auf ihrem Schreibtischstuhl in der Kanzlei? Hatte sie es nicht einmal mehr nach Hause geschafft? War Götz auch hier? Oh Gott, wenn gestern irgendetwas zwischen ihnen passiert war, konnten sie ihre gemeinsame Kanzlei wahrscheinlich vergessen. Der Schwindel in ihrem Kopf wurde noch stärker.

Sie zwang sich, ihre verklebten Augen zu öffnen. Schnappte vor Schreck nach Luft. Da war ein Lenkrad. Was, zum Teufel …?

Eine Windschutzscheibe. Sie sah durch die regennasse Windschutzscheibe eines Autos hinaus auf eine Holzwand. Gedämpftes Licht fiel durch die Ritzen zwischen den Brettern. Ein Schuppen. Was machte sie auf dem Fahrersitz eines Autos in einem Schuppen? Sie schluckte ein paarmal. Schweißtropfen bildeten sich über ihrer Oberlippe, ihr Herz schlug rasend schnell. Stumm zählte sie bis zehn. Sie musste immer noch träumen. Das hier konnte nicht die Realität sein. Sie wäre niemals betrunken Auto gefahren. Sie nicht!

Warum wachte sie nicht endlich auf? Sie zwickte sich in den Oberarm. Es tat weh. Auch ihr Kopf schmerzte, besonders dort, wo sie die Beule hatte. Sie legte ihre rechte Hand aufs Lenkrad. Hart und kühl. Real. War sie doch damit …?

Gerade eben? Gestern Nacht? Sie konnte sich an nichts erinnern. An verdammt noch mal gar nichts. Keuchend atmete sie aus. Kleine Punkte flimmerten vor ihren Augen. Ein scheußlicher Geschmack machte sich in ihrem Mund breit. Gleich würde sie sich übergeben müssen. Sie schluckte panisch und versuchte aufzustehen. Jemand hielt sie fest. Sie schlug um sich, bis sie merkte, dass es nur der Anschnallgurt war.

Mit zitternden Fingern gelang es ihr, den Gurt zu öffnen. Stöhnend drehte sie sich zur Tür, mehr tastend als sehend zog sie am Griff. Erbrach sich auf den dreckigen Steinboden direkt neben dem Wagen. Von der Mischung aus Whisky, Cola, Magensäure und Erdnussstückchen wurde ihr noch schlechter. Zitternd und würgend blieb sie mit nach draußen geneigtem Oberkörper sitzen, bis der Anfall vorüber war und ihr Atem wieder etwas ruhiger ging. Danach lehnte sie sich zurück in den Fahrersitz. Das hier war kein Traum. Sie hatte sich noch nie in einem Traum übergeben. Aber real konnte dies alles auch nicht sein. Das war einfach unmöglich.

Schließlich stolperte sie mühsam aus dem Auto. Nach wenigen Schritten wurde ihr schwarz vor Augen, und sie musste sich für einen Moment auf den eiskalten Boden setzen. Ein paar Sekunden später übergab sie sich erneut. Danach ging es ihr etwas besser.

Langsam schaute sie sich um. Wo war sie? Hatte jemand sie entführt und in diesem kleinen Schuppen eingesperrt? Panik stieg erneut in ihr hoch. Ein paar Schritte von ihr entfernt, hinter dem Auto, war ein Tor. Sie krabbelte darauf zu, erreichte den Ausgang und drückte gegen einen der breiten Türflügel. Das Tor öffnete sich lautlos einen Spalt. Kühle, erfrischende Morgenluft drang herein. Sie war also nicht gefangen. Das war schon mal gut.

Eine Weile saß sie an den Türrahmen gelehnt da. Es musste noch sehr früh am Morgen sein, die Sonne war noch nicht aufgegangen, auch wenn es schon dämmerte. Überall standen Bäume, und etwas entfernt gab es eine kleine Lichtung, auf der ein Holzstapel lag. An den Ästen hingen Wassertropfen, offenbar hatte es in der Nacht geregnet. Aber jetzt war der Himmel wolkenlos. Vom Schuppen aus führte ein matschiger, von tiefen Reifenspuren durchzogener Weg durch den Wald. Vögel zwitscherten, ein Specht hämmerte, ansonsten war es still.

Die Gegend kam ihr nicht bekannt vor. Was tat sie hier? Was, zum Teufel, war letzte Nacht passiert?

Und was war das für ein Auto? Wem gehörte dieser rote Golf? Sie kannte niemanden, der einen älteren Golf mit Automatikgetriebe fuhr. Götz hatte einen weißen Toyota, ihre beste Freundin Amelie einen BMW, ihre Mutter besaß gar kein Auto. Sie strich über die Narbe auf ihrer Wange und setzte sich aufrechter hin.

Plötzlich fiel ihr Blick auf ihre Hände. Auf der Oberseite war etwas Braunes. Es sah aus wie … Oh Gott, es sah aus wie getrocknetes Blut. Die Übelkeit kam zurück. Blut, überall Blut … Auf der Straße. Hatte es einen Unfall gegeben? War die Frau mit dem deformierten Schädel und dem Gesicht aus Nebel überfahren worden? Von ihr etwa? Linn keuchte, versuchte, wieder ruhiger zu atmen. Das mit der Frau war nur ein Traum gewesen. Nur ein Traum.

Der Anruf von Betty Schneider gestern hatte sie durcheinandergebracht. Deshalb hatte sie vermutlich von ihrem eigenen Unfall damals geträumt. Was bedeuten musste, dass das Blut von ihr selbst … War sie verletzt? Sie spürte keine Schmerzen, tastete aber dennoch die Beule auf ihrer Stirn ab und ließ den Blick dann an sich hinuntergleiten, öffnete sogar ihre Bluse. Da war nichts.

Woher also kam das Blut auf ihren Händen? Und was waren das für Flecken auf ihrer Jacke? Es sah ebenfalls aus wie Blut. Die Jacke war zudem feucht und die Hose ihres dunkelgrauen Hosenanzugs hatte ein großes Loch, war verdreckt und nass. Als ob sie im Matsch gekniet hätte. Blut, das vom Regen weggespült worden war. Eine blutende Frau auf dem Boden. Eine Frau ohne Gesicht. Linn zog sich an der Türzarge hoch und atmete ein paar Mal tief durch.

Sie musste Götz anrufen. Vielleicht wusste der, wie sie in dieses Auto gekommen war. Sicher gab es eine vollkommen harmlose und einfache Erklärung für all das hier.

Sie griff in die Tasche ihrer Jacke, aber da war kein Handy. Hektisch tastete sie sämtliche Taschen ihrer Kleidung ab. Kein Telefon, kein Geldbeutel. Aber zumindest ihr Haustürschlüssel, den sie immer in der Hosentasche trug.

Mit zitternden Beinen machte sie ein paar Schritte zurück zum Auto, kniete sich auf den Fahrersitz und schaute sich den Innenraum an. Keine Spur von ihrem Geldbeutel oder dem Handy. Die nackte Panik drohte für einen Moment die Oberhand zu gewinnen, dann zwang sie sich, sich noch einmal genau umzuschauen. Vielleicht konnte sie wenigstens herausfinden, wem der Wagen gehörte. Und ob wirklich ein Unfall passiert war.

Am Autoschlüssel, der im Zündschloss steckte, baumelte ein kaputtes Kettchen. Auf dem Boden lag ein rosa Glücksschwein aus Metall, das vermutlich von dem Kettchen abgerissen war. Ansonsten war der Fußraum leer. Auch auf den Sitzen befand sich nichts, nur auf der Mittelkonsole lag eine orangefarbene Sonnenbrille. Sie öffnete das Handschuhfach, dort war lediglich eine Parkuhr. Keinerlei Hinweise darauf, wer der Besitzer des Golfs sein mochte.

Sie stieg mühsam aus und umrundete das Auto langsam, um festzustellen, ob irgendetwas darauf hindeutete, dass sie eine Frau überfahren hatte. Sie getraute sich kaum hinzuschauen. Aber es befanden sich keine Macken und kein Blut auf dem Wagen, weder an der Seite noch vorne. Sie hatte also keinen Unfall gehabt. Gott sei Dank.

Im Seitenspiegel betrachtete sie für einen Moment ihr Gesicht. Dunkle Ringe unter rot geränderten Augen, die schwarzen, langen Haare verstrubbelt. Ihre hellbraune Haut sah ungesund blass aus, die Narbe auf ihrer Wange zeichnete sich noch auffälliger ab als sonst. An ihrer Nase entdeckte sie Spuren von verkrustetem Blut, und Erleichterung durchströmte sie. Sie hatte einfach nur Nasenbluten gehabt. Daher kam das Blut auf ihrer Jacke und ihren Händen.

Sie würde nie wieder Whisky trinken. Nie wieder!

Ihre Beine waren immer noch wackelig, als sie schließlich aufbrach, um den Weg nach Hause zu suchen. An einem kleinen Bach säuberte sie sich mit eisigem Wasser Gesicht und Hände. Wie in Trance folgte sie dann weiter dem Pfad durch den Wald, der sie nach einiger Zeit auf eine geteerte Straße und später in bewohntes Gebiet führte. Sie kannte den Ort nicht, aber als sie an einer unscheinbaren Haltestelle einen Bus stehen sah, auf dem Stuttgart Hauptbahnhof stand, eine Linie, die sie schon öfter benutzt hatte, wurde ihr erleichtert klar, dass sie nicht weit entfernt von der Wohngegend sein musste, in der sie damals vor ihrem Unfall gelebt hatte. Doch sie hatte nicht die geringste Ahnung, was sie hier gewollt haben konnte.

Sie stieg rasch in den Bus, döste auf der Fahrt immer wieder ein und hoffte, dass kein Kontrolleur einsteigen würde, was auch nicht passierte.

Als sie später zu Hause unter der heißen Dusche stand, hatte sie nur noch eine milchige Erinnerung an die Fahrt. In ihrem versehrten Bein pochte es unangenehm von dem langen Marsch durch den Wald.

Immer noch hatte sie keine Idee, was zum Teufel in der letzten Nacht passiert war. Sie hatte mehrfach versucht, Götz anzurufen, aber der war nicht ans Telefon gegangen. Sie ließ sich das warme Wasser aufs Gesicht prasseln. Wasser. Regen. Blut. Sie keuchte. Sie musste sich zusammenreißen und anfangen, wieder klar zu denken. Es gab mit Sicherheit eine logische Erklärung. Sie stellte die Dusche ab. Wankte hinaus und trocknete sich ab. Sie musste versuchen, die Dinge zu sortieren. Zusammenfassen, was sie wusste. Die Situation analysieren.

Sie wickelte ein Handtuch um ihren schlanken Körper und humpelte ins Schlafzimmer. Der kaputte, verdreckte Hosenanzug, den sie in der Nacht angehabt hatte, lag dort auf dem Boden. Sie warf ihn in einen Plastikmüllsack. Nach kurzem Überlegen stopfte sie alles, was sie gestern Abend getragen hatte, ebenfalls in den Sack, sogar die Jacke und die Turnschuhe. Wieso hatte sie überhaupt Turnschuhe angehabt? In der Kanzlei hatte sie gestern ihre schwarzen Stiefel mit den halbhohen Absätzen getragen, weil sie vormittags bei Gericht gewesen war. Die standen allerdings ordentlich in ihrem Schuhregal. Was bedeuten musste, dass sie noch einmal zu Hause gewesen war, bevor sie mit dem roten Golf … War sie alleine gewesen? Hatte Götz sie heimgebracht? War er noch geblieben? Nichts deutete darauf hin. Keine Gläser in der Küche, nichts.

Und wo waren ihr Handy und ihre Handtasche? Hoffentlich hatte sie die nur in der Kanzlei vergessen. Sie versuchte verzweifelt, sich daran zu erinnern, wo die Sachen sein könnten und was sie nach ihrer Heimkehr gestern gemacht hatte. Es war hoffnungslos, sie wusste ja nicht einmal mehr, dass oder wie sie heimgekommen war.

Erneut machte sie einen Rundgang durch die Wohnung. Ihr Bett sah unberührt aus, allerdings war die Flasche Grapefruitsaft, die auf ihrem Couchtisch stand, halb leer. Sie trank ein paar Schlucke, während sie sich weiter umsah. Offenbar hatte sie auch noch einen Kirschjoghurt gegessen, jedenfalls befanden sich ein leerer Becher und ein Löffel auf dem Wohnzimmertisch. Auf dem Sofa lag eine Fachzeitschrift, möglicherweise hatte sie noch gelesen. Wieso konnte sie sich an nichts erinnern? Wieso? Sie hatte viel getrunken, viel zu viel. Aber doch nicht so viel, dass ihr eine ganze Nacht samt einer Autofahrt fehlte. Oder doch?

Ihr wurde kalt, weil sie dieses hilflose Gefühl an die Zeit unmittelbar nach ihrem Unfall erinnerte. Als sie wegen ihrer schweren Kopfverletzung Amnesien gehabt hatte. Konnte so etwas wiederkommen?

Sie musste Götz unbedingt fragen, ob ihr zweites Glas das letzte gewesen war. Erneut versuchte sie es bei ihm. Niemand nahm ab.

Sollte sie sich an die Polizei wenden? Aber was sollte sie denen denn sagen? Sie ballte die Hände zu Fäusten, sah wieder die tote Frau vor sich. Besser war es, sie versuchte zunächst einmal selbst, herauszufinden, was in der Nacht passiert war. Sie lief in ihr Schlafzimmer und holte ihren Laptop, um zu klären, ob es in der Nacht einen Unfall gegeben hatte. Im Internet durchsuchte sie die Lokalnachrichten und den Polizeireport. Nirgends war von einem Unfall die Rede, schon gar nicht von einem, bei dem eine Frau überfahren worden war. Vor Erleichterung traten ihr Tränen in die Augen.

Als ihre Hände nicht mehr zitterten, machte sie sich in der Küche einen doppelten Espresso und trank ihn im Stehen. Danach schluckte sie eine Aspirin. Mittlerweile war es beinahe zehn. Sie musste unbedingt in die Kanzlei, die Samstagstermine absagen, ihr Handy und die Handtasche suchen und … Verschwommen erinnerte sie sich plötzlich an Musik, die sie gehört hatte, als sie in dem roten Golf aufgewacht war. War das ein Traum gewesen? Oder ihr Handywecker? War ihr das Handy aus der Hand gerutscht? Wobei, sie hatte doch im Innenraum des Autos nachgesehen und nichts gefunden. Zugegebenermaßen hatte sie in ihrer lädierten Verfassung allerdings auch nicht sonderlich genau gesucht. Vielleicht lag das Handy unter dem Sitz? Sie wischte den unangenehmen Gedanken beiseite. Als Erstes würde sie jetzt im Büro nachschauen. Möglicherweise fand sie da ja auch noch irgendetwas, das Aufschluss darüber gab, was sie in der Nacht gemacht hatte.

Den Sack mit den verdreckten Kleidern nahm sie mit, als sie sich auf den Weg in die Kanzlei machte, warf ihn jedoch nach kurzem Zögern nicht in die Mülltonnen beim Haus. Eine Weile trug sie ihn unschlüssig mit sich herum, dann schmiss sie ihn in einen der großen Müllcontainer bei einer der Baustellen an der Hauptstätter Straße. Sie sagte sich, dass die Sachen so dreckig waren, dass man sie sicherlich nicht mehr reinigen konnte, und außerdem löchrig, und sie sie nur deswegen wegwarf. Sie vernichtete hier keine Beweise. Es hatte ja auch keinen Unfall gegeben, das hatte sie gerade selbst im Internet kontrolliert. Ihr wurde schon wieder schlecht, aber sie zwang sich, einfach weiterzugehen, als sei nichts geschehen.

Zu ihrer großen Erleichterung fand sie in der Kanzlei ihre Handtasche mit dem Geldbeutel darin. Nur leider fehlte das Handy. Sie durchsuchte jeden Raum, warf auch einen Blick in Götz’ Büro. Nichts.

Noch einmal versuchte sie, Götz übers Festnetz zu erreichen, aber er ging nach wie vor nicht an sein Telefon. Langsam fing sie an, das in Anbetracht der Umstände beunruhigend zu finden.

In der Küche stellte sie fest, dass die Spülmaschine durchgelaufen war und auch ihre Whiskygläser sich darin befanden. Hatten sie gestern Abend noch alles aufgeräumt? Oder war Götz heute Morgen bereits hier gewesen?

Ein paar Minuten später fiel sie erschöpft in ihren Bürostuhl. Nach einer kurzen Pause schaltete sie ihren Rechner ein. Sah wieder das Blut auf der Straße. Sie würde jetzt noch einmal das Internet durchforsten, um sicherzugehen, dass es nirgends in der Gegend eine tote Frau oder einen Unfall …

Es klingelte an der Kanzleitür. Keine Ahnung, wer das war. Hoffentlich kein unangekündigter Mandant, das wäre das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte. War es vielleicht Götz, der seinen Schlüssel vergessen hatte? Er kam samstags oft in die Kanzlei. Sie ging langsam zur Tür. Ihr war immer noch schwindlig.

Durch die Kamera konnte sie sehen, dass unten vor der Kanzlei Polizisten standen. Und ein Mann, den sie kannte: Oberstaatsanwalt Dr. Faber. Das war kein sonderlich gutes Zeichen, auch wenn es natürlich mit einem ihrer Fälle … Nur mit welchem? Ihr Mund wurde ganz trocken. Und an einem Samstag? Sie drückte mit zitternden Händen den Türöffner. Polternde Schritte kamen die Treppe nach oben. Einen Moment später stand Faber, die Polizisten im Schlepptau, vor ihr. Sie zwang sich zu einem ruhigen Tonfall, als sie sagte: »Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Dr. Faber.«

»Guten Morgen, Frau Dr. Geller.« Seine Mundwinkel zuckten. Er schob seine Brille zurecht.

»Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie.

Faber schaute sie durchdringend an. »Indem Sie einen Mord gestehen«, schnarrte er.

Ihr wurde so schwindlig, dass sie sich am Türrahmen festhalten musste. »Bei allem Respekt«, brachte sie heraus, so hart es ging. »Aber sind Sie noch klar im Kopf?«

Damals – Montag, 29. Juli 2013

3 Die Absätze ihrer schwarzen Designerschuhe knallten auf den Marmorfußboden, als sie zu Terrys Büro ging. Linn mochte dieses Geräusch. Jemand, der etwas zu sagen hatte, konnte unmöglich lautlos durch die Gänge schweben. Und sie würde hier bald etwas zu sagen haben, das war so sicher wie das Amen in der Kirche.

Sie öffnete die große Schwingtür aus Glas. Auf der anderen Seite war es totenstill, selbst das Geräusch ihrer Schritte wurde nun von einem teuren weinroten Teppich verschluckt. Von der Sommerhitze, die draußen vor den Panoramafenstern herrschte, war nichts zu spüren. Sie knöpfte im Laufen ihren maßgeschneiderten grauen Blazer zu und überprüfte mit der Hand, ob der Kragen ihrer weißen Bluse und die Perlenkette richtig saßen. Warf einen kurzen Blick in die spiegelnden Fensterscheiben und zog die silberne Spange, mit der sie ihre schwarzen, langen Haare gewöhnlich bei der Arbeit bändigte, heraus. Sie sah aus wie eine Südfranzösin, schlank und ein wenig dunkelhäutig, das Vermächtnis ihres Vaters, den sie nie kennengelernt hatte. Mit einem weiteren kurzen Blick überprüfte sie ihr Make-up, dezenter rosa Lippenstift, ein wenig Rouge, die großen, braunen Augen kaum merklich geschminkt, dann ging sie schnell weiter. Sie war spät dran. Auch das gehörte zum Geschäft.

Terry Lewis, der Seniorchef und einzige noch lebende Gründer der Großkanzlei Vance, Lewis & Smith, empfing Linn in seinem riesigen Eckbüro mit Blick über die Stadt. Er war ein drahtiger, ruheloser Mann in einem schwarzen Anzug. Sein Gesicht glich immer mehr dem eines Erdmännchens, je älter er wurde.

»Terry, wie schön, Sie zu sehen«, sagte sie, während sie die von dicken Adern durchzogene, schmale Hand schüttelte, an der ein Siegelring glänzte.

»Meine geschätzte, liebe Linn, die Freude ist ganz auf meiner Seite«, erwiderte er lächelnd.

Sie nahmen in den klobigen Ledersesseln Platz. Er bot ihr Cappuccino und die teuren Schokoladenplätzchen an, die er extra aus der Schweiz einfliegen ließ.

»Gerade hat mich dieser Stanley von UCAV International angerufen«, sagte Terry schließlich. »Chapeau, meine Liebe, den haben Sie ja ganz schön um den Finger gewickelt. Er ist immer noch völlig beeindruckt von Ihrem Auftritt bei der Gerichtsverhandlung gegen die Waffenbehörde.«

Sie zuckte scheinbar ungerührt die Schultern. »Ich habe nur meine Arbeit gemacht.«

Terry zog eine Zigarettenschachtel zu sich her. »Stanley meinte, seine Firma plane eine Fusion mit Weap-Tec.« Er sah jetzt aus wie ein Hai. Gierig und gefährlich. »Und er will Sie als leitende Anwältin des Unternehmenszusammenschlusses. Sie und nur Sie. Er meinte, Sie seien sein gutes Omen. Diese Fusion wäre der Deal des Jahrhunderts, aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen.« Er hustete. »Ich kann nicht verhehlen, dass mich die Sache beeindruckt. Das Mädchen aus der Sozialsiedlung schnappt der Konkurrenz einen der größten Player im internationalen Waffengeschäft weg. Dabei sind Sie noch nicht einmal zweiunddreißig. Ihr Engagement in Houston war wirklich außergewöhnlich.« Er zündete sich eine Zigarette an.

Sie lächelte und aß einen der kleinen Schokoladenkekse. »Sie wissen, warum ich hier bin«, sagte sie nach einer kurzen Pause.

Terry nickte. »Stanley und seine Firma sind mit Sicherheit eine Eintrittskarte«, bemerkte er, während er Rauch ausatmete. »In zwei Monaten findet wieder die Konferenz statt, in der wir die Juniorpartner auswählen, und ich könnte mir vorstellen …«

»Terry, ich will Partnerin werden, das wissen Sie. Vollwertige Partnerin. Das ist meine Voraussetzung für eine weitere Zusammenarbeit.« Sie wusste, dass sie verdammt hoch pokerte, aber auch das gehörte zum Geschäft.

»Meine liebe Linn, das ist mir natürlich klar, und ich werde alles nur Mögliche unternehmen, dass es in zwei oder drei Jahren …«

»Nein. Sofort.« Sie sah Terry direkt in die Augen. »Alles andere wäre der Größe des neuen Mandats, das ich in die Kanzlei einbringen werde, nicht gerecht. Und Stanley wird bei mir bleiben, wohin ich auch gehe. Ich habe zwei Angebote von der Konkurrenz in der Tasche. Ich muss nicht in Stuttgart bleiben. Ich gehe auch nach Frankfurt oder Washington.«

Der Kanzleichef zuckte ergeben die Schultern. »Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon damit gerechnet, dass Ihnen der normale Fahrstuhl in die Chefetage zu langsam sein würde. Und ich kann das nachvollziehen. Es ist ja nicht nur dieser Stanley. Sie arbeiten hart, Sie sind eine der brillantesten Juristinnen, die wir hier je hatten, und Sie erwirtschaften schon jetzt eine Menge Geld. Wir brauchen hochtalentierte Leute wie Sie, die mit wahrer Leidenschaft dabei sind.« Er zog erneut an seiner Zigarette. Eine Weile war es still. Sie freute sich über Terrys Lob. Ihr Herz klopfte schnell.

Terry drückte seine Zigarette aus und fuhr sich mit der Hand durch seine schütteren, grauen Haare. »Aber Sie wissen so gut wie ich, dass unser Gesellschaftsvertrag vorschreibt, dass es nur eine begrenzte Anzahl von vollwertigen Partnern in dieser Kanzlei geben kann.«

Sie faltet die Hände. Selbstverständlich hatte sie dieses Problem bedacht. »Paragraph 46b zweiter Halbsatz des Gesellschaftsvertrages erlaubt, dass für eine Dauer von maximal zwei Jahren mehr Partner vorhanden sein dürfen, sofern ein scheidender Seniorpartner einen neuen Partner mit den geschäftlichen Gegebenheiten vertraut machen muss. Wir könnten es sicherlich so hindrehen, dass Tobi Schuster, der in einem Jahr in den Ruhestand geht, mich einarbeiten …«

»Das passt zu Ihnen, dass Sie den Gesellschaftsvertrag fast besser kennen als ich«, unterbrach sie der Kanzleichef. Dann schüttelte er den Kopf. »Für ein 46b-Verfahren werden Sie nie die erforderliche Gesellschaftermehrheit bekommen. Warum sollten wir wollen, dass sich unser Gewinn mindert, weil er sich auf mehr Köpfe verteilt? Nein, wir werden es viel einfacher machen. Wir werden Bob früher rauswerfen als geplant. Ich meine, sein Umsatz stimmt seit Jahren nicht mehr. Er ist zu einer Belastung geworden, für uns alle.« Er seufzte falsch. »Bislang habe ich noch gezögert, ein Partner-Ausschließungsverfahren einzuleiten, weil er immer noch zwei besonders lukrative Mandanten hat. Aber wenn die auch zu Ihnen wechseln würden …« Er griff erneut nach der Kippenschachtel. »Der gute, alte Bob. Manche Entscheidungen sind schwer zu treffen. Aber eine Kanzlei ist wie eine Tomatenpflanze. Man muss sie gelegentlich ausgeizen, sonst trägt sie keine guten Früchte.«

Sie lehnte sich zurück. Sie hätte nicht gedacht, dass Terry wirklich diese Karte ausspielen würde. Dass er sie benutzen würde, um Bob loszuwerden. Es ärgerte sie ein wenig, auch wenn sie es befürchtet hatte. Fieberhaft dachte sie nach. Es war nicht so, dass sie Bob sonderlich mochte. Nicht mehr, jedenfalls. Trotzdem war das hier schäbig. So hatte sie sich ihren Aufstieg in den Olymp nicht vorgestellt. Sie nahm einen der Schokoladenkekse hoch, drehte ihn mit den Fingern.

Bob war der Partner, dem sie bisher zugearbeitet hatte. Ihr Mentor. Eine Legende. Und der Mann, der dafür gesorgt hatte, dass sie vor sechs Monaten nicht Juniorpartnerin geworden war. Weil sie sich geweigert hatte, mit ihm zu schlafen. Sie schürzte die Lippen. Ein riesiges Mandat an Land zu ziehen und an Bob vorbei mit Terry über ihre Zukunft in der Kanzlei zu verhandeln, war ein guter und richtiger Plan gewesen. Ihm erst seine Mandanten und dann seine Partnerstelle wegzunehmen, gefiel ihr weniger. Sie hörte auf, den Keks mit den Fingern zu drehen. Trotzdem. Im umgekehrten Fall würde Bob nicht eine Sekunde zögern, sie rausschmeißen zu lassen, da war sie sich sicher. Sie kannte die Gerüchte, wie er damals selbst an seine Partnerstelle gekommen war.

»Alles hat seinen Preis, meine Liebe«, sagte Terry in die Stille. »Sie wollen den Job wirklich? Dann wird Bob gehen müssen. Sie wollen den Job nicht? Dann wird Bob wohl noch ein oder zwei Jahre sein Gnadenbrot hier fristen können, bis wir ihn loswerden. In dem Fall wird allerdings jemand anders seine Partnerstelle bekommen.« Er holte eine Zigarette aus der Schachtel. »Glauben Sie mir, er ist es nicht wert, dass Sie sich seinetwegen die Karriere versauen. Er krümmt auch keinen Finger für Sie. Und natürlich könnten Sie mit Stanley nach Frankfurt oder sonst wohin gehen. Aber ich hatte den Eindruck, dass es nicht allein Ihr Können war, das ihn überzeugt hat, Sie zu engagieren. Die Tatsache, dass Sie für eine der größten und besten Kanzleien der Welt arbeiten, hat wohl ebenfalls eine Rolle gespielt, meinen Sie nicht? Abgesehen davon weiß ich, dass Sie gerne bei uns sind. Dass Ihnen die Arbeit Spaß macht. Sie gehören hierher, nicht in irgendeine Klitsche. Sie haben nicht so hart gearbeitet, um kurz vor Schluss aufzugeben.«

Sie legte den Keks vor sich auf den Tisch. Terry hatte recht. Wenn man gewinnen wollte, musste man tun, was zu tun war.

»Ich will Partnerin werden«, sagte sie fest.

»Das wollte ich hören. Ich wusste, dass Sie sich nicht vor einer schweren Entscheidung drücken würden. Sie sind genau die Richtige für den Job.« Terry lächelte. »Sie werden es mit Sicherheit auch hinkriegen, Bobs letzte lukrative Mandanten dazu zu bringen, zu Ihnen zu wechseln.«

Sie trank einen Schluck Cappuccino, obwohl sich ihr Hals wie zugeschnürt anfühlte. Dann sagte sie: »Lucinda Davis von der Davis-Fashion-Kette wird kein Problem darstellen. Mit der haben im letzten halben Jahr sowieso nur Valentin, Alex und ich korrespondiert und gesprochen. Sie ist sehr zufrieden mit meiner Arbeit, und wir verstehen uns prima. Bob ist für sie lediglich ein Name auf einem Briefkopf. Die rufe ich gleich an. Und was Walther Green und Emily Mayers angeht: Ich denke, wir sollten keine Zeit für aussichtslose Projekte verschwenden. Die GreenMayers Incorporated werden wir verlieren, wenn Bob geht. Aber wir werden den Verlust verschmerzen können. Ich bin da an ein paar anderen Sachen dran.«

Terry wiegte den Kopf hin und her. Schließlich nickte er, er wirkte beeindruckt. »Gut, ich denke, Sie haben recht. Auch was GreenMayers angeht. Ich werde nachher die anderen Partner informieren. Bobs Tage hier sind gezählt.« Seine Lippen verzogen sich zu einem zufriedenen Grinsen. »Sie können sein Büro übernehmen. Ich würde allerdings die scheußlichen, grünen Sessel entfernen lassen.« Er zündete seine Zigarette an. Inhalierte den Rauch tief. »Möchten Sie einen London Gin? Um das Geschäft zu besiegeln?«

Sie nickte.

Der Kanzleichef schenkte zwei großzügige Gläser ein. »Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Bob mir diese Flasche aus England mitgebracht hat?«

Sie trank einen Schluck. Der Gin schmeckte teuer und betäubte ein wenig das schlechte Gewissen, das sie wegen Bob hatte.

»Sprechen wir über Geld«, sagte Terry.

»Ja«, sagte sie, »sprechen wir über Geld.«

Und dann verhandelten sie über zu erbringende Umsätze, ihre Beteiligung an der Firma und ihre zukünftigen Einnahmen, über sieben- und achtstellige Zahlen, und ihr wurde fast schwindlig.

Damals – Montag, 29. Juli 2013

4 Auf dem Rückweg in ihr kleines, aufgeräumtes Büro dachte Linn über Bob nach. Der gut aussehende, tatkräftige Mittfünfziger, Spross einer Bostoner Senatorenfamilie, hatte maßgeblich dazu beigetragen, die Kanzlei zu einem weltweit agierenden Unternehmen zu machen. Er war ein genialer Geschäftsmann und ein noch besserer Anwalt, und seine Strategien zur feindlichen Übernahme von Unternehmen waren legendär. Er konnte charmant sein, humorvoll, großzügig und kollegial, und er hatte sie in den ersten Jahren unter seine Fittiche genommen und gefördert. Er hatte ihr einige juristische Kniffe gezeigt, die vorher niemand außer ihm beherrscht hatte, hatte sie den richtigen Leuten vorgestellt und ihr mit seinen Kontakten sogar geholfen, ihr Haus zu finden. Er hatte oft zu ihr gesagt, sie sei die beste Junganwältin, die er je getroffen habe. Sie hatte ihn wirklich gern gemocht.

Aber es gab da auch einen anderen Bob, selbstsüchtig und brutal, der seine Gegner blutiger bekämpfte, als es nötig war. Der Untergebene lediglich als Arbeitstiere betrachtete, dazu da, seinen Gewinn zu maximieren. Er hatte ihr einmal erklärt, er sei deswegen so erfolgreich, weil er sich nähme, was ihm zustünde. Und ihm stünde eigentlich alles zu. Er hatte die Sache als Witz abgetan, aber sie wusste, dass er es ernst gemeint hatte. Wenn Bob etwas wollte, akzeptierte er kein Nein. Mit Schaudern dachte sie an seinen erregten, nach Alkohol stinkenden Atem, als er sie nach einem Abendessen gegen einen Baum gepresst, geküsst und plötzlich gewürgt hatte, fester und fester, während er ihren Rock nach oben geschoben hatte. Als es ihr endlich halb erstickt gelungen war, sich zu befreien, war er zwar gegangen, aber davor hatte er sie noch mit diesem eiskalten Blick angestarrt.

Am nächsten Tag hatte er sich mit einem Blumenstrauß entschuldigt und alles darauf geschoben, wie betrunken er gewesen war. Sie war zu dem Zeitpunkt auch noch gewillt gewesen, ihm zu verzeihen, aber es stellte sich im Laufe der folgenden Tage heraus, dass es Bob war, der ihr nicht verzeihen konnte, dass sie ihn zurückgewiesen hatte. Er hatte sie von allen prestigeträchtigen Fällen abgezogen, hatte sie ständig angeschrien und sie für winzige Mandate schuften lassen wie ein Tier. Bis er nach wenigen Monaten offenbar gemerkt hatte, dass er sich damit ins eigene Fleisch schnitt, und sie zurückholte. Aber ihr Verhältnis war nie wieder das alte gewesen. Und dann auch noch dafür zu sorgen, dass sie nicht Juniorpartnerin geworden war, war wirklich unter der Gürtellinie gewesen. Vor allem, weil Bob sie nicht vorgewarnt hatte. Und ihr, als ihr dort im großen Saal vor allen Leuten fast die Tränen gekommen waren vor Enttäuschung, im Vorbeigehen noch zugeraunt hatte: »Man muss als Anwalt auch verlieren können.«

Sie schüttelte den Kopf. Sie brauchte wegen Bob wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben. Er hatte das sicherlich auch nie. Wenn jemand es verdiente, Seniorpartnerin in dieser Kanzlei zu werden, dann sie.

Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und rief Lucinda Davis an. Das Gespräch dauerte eine halbe Stunde und danach gehörte ihr Bobs größtes Mandat. Jetzt war sie die Chefrechtsberaterin bei der Fusion zweier riesiger Modeketten. Um wieder ein wenig runterzukommen, stellte sie das Rechtsgutachten fertig, an dem sie vor ihrem Gespräch mit Terry gesessen hatte, und diktierte schließlich ein kurzes Schreiben in einem von Bobs kleineren Fällen. Sie war plötzlich in der Stimmung, seine Anweisungen zu ignorieren. Die Fälle würden sowieso bald ihr gehören. Die meisten Mandanten würden genau wie Lucinda bei Vance, Lewis & Smith bleiben, wenn sie mit ihnen sprach, da war sie sich sicher.

»In der Sache Bostwick bitte Schreiben an den Gegenanwalt, vorab per Fax. Sehr geehrter Herr Kollege Corey«, sprach sie in das Diktiergerät, »ich nehme Bezug auf …«

Ihre Tür schwang auf und krachte gegen die Wand. Die Klinke schlug ein wenig Putz ab.

Im Türrahmen stand Bob, wutentbrannt, mit bleichem Gesicht und unordentlich nach hinten gegelten Haaren.

»Ist das der Dank, du widerliches Miststück?«, brüllte er.

»Der Dank wofür?«, fragte sie zurück und legte das Diktiergerät auf den Schreibtisch. »Dafür, dass ich mich seit Jahren Tag und Nacht bis zum Umfallen abrackern durfte? Ohne die Chance, Juniorpartnerin zu werden? Ohne Urlaub und ohne Wochenende? Während du als Seniorpartner das ganze Geld eingesteckt und mich noch angemotzt hast?«

»Ach komm«, tobte Bob. »So läuft das eben in den ersten Jahren, das weißt du genau. Und du verdienst verdammt gut. Für jemanden wie dich sind ein paar Tausender im Monat doch kein schlechter Anfang, oder? Du wohnst in einem Haus mit Garten und fährst einen Porsche, das solltest du dir mal klarmachen.« Er kam einen Schritt auf sie zu. »Ich habe dir alles beigebracht, was man in dem Geschäft können muss. Ohne mich wüsstest du nicht mal, wie man einen Hummer isst. In der Brennpunktsiedlung, aus der du gekrochen bist, da hat dir das keiner gezeigt, oder? Und jetzt willst du ausgerechnet meine Stelle!«

»Abgesehen davon, dass ich aus einer Brennpunktsiedlung gekrochen bin, hatte ich das beste Examen meines Jahrgangs, und zwar bundesweit«, sagte sie ganz ruhig, obwohl sie innerlich zu kochen anfing. Gleichzeitig war ihr übel, weil sie trotz allem ein schlechtes Gewissen hatte. »Und wenn ich eins von dir gelernt habe, außer dem Hummeressen, dann, dass man sich nehmen soll, was einem zusteht. Ohne Rücksicht auf Verluste«, machte sie dennoch weiter. »Du hast mir das wundervoll vorgelebt.« Sie schlug mit der flachen Hand auf ihre Schreibtischplatte. »Ansonsten habe ich mir das meiste selbst beigebracht, während du auf der Pferderennbahn warst.« In letzter Zeit hatte sie sich eigentlich alles selbst beigebracht.

»Fuck you!«, schrie Bob.

»Hast du nicht neulich erst zu mir gesagt, dass man als Anwalt auch mal verlieren können muss?«, gab sie zurück.

»Fuck you!«, wiederholte er lautstark. »Kein Wunder, dass du keinen Mann hast und keine Freunde.«

»Ich habe jede Menge Freunde.«

»Erzähl mir doch keinen Müll. Du bist den ganzen Tag nur hier, oder? Du weißt gar nicht, was Freundschaft ist. Das sieht man doch!«

»Ach, jetzt sind wir auf einmal wieder ›Freunde‹? Davon habe ich in letzter Zeit wenig gemerk…«

»Hör auf! Du bist die letzte karrieregeile Schlampe!«

»Ich würde dich bitten, jetzt zu gehen.«

»Du sagst mir nicht, wann ich zu gehen habe«, tobte Bob in einem Tonfall, dass sie befürchtete, er würde gleich einen Herzanfall erleiden. »Noch bin ich der Chef hier. Und du solltest beten, dass wir uns nie wieder begegnen. Sonst kannst du deine Knochen im Sack nach Hause tragen!«

Jetzt reichte es. Bedrohen ließ sie sich nicht. Und es war ja nicht ihre Schuld, dass alles hier so lief, wie es lief. Sie stand auf, zeigte mit dem Zeigefinger auf ihn. »Du und Terry und die anderen, ihr habt die Regeln selbst gemacht. Ihr wollt doch dieses System. Es läuft immer alles auf eine feindliche Übernahme hinaus. Immer. Du hast nicht im Ernst geglaubt, dass du unantastbar bist?«

Bob lachte plötzlich verbittert auf. »Nein«, sagte er etwas ruhiger. »Nein, das habe ich nicht.« Kurzzeitig war es still. Er kam noch einen Schritt auf sie zu. Stützte sich mit beiden Händen auf ihren Schreibtisch. »Ich dachte nur nicht, dass ausgerechnet du … Fuck, du hast mit Terry schon über meine Bürosessel gesprochen? In denen ich momentan noch sitze? Hast du überhaupt keinen Anstand?« Er drehte sich um und ging wutentbrannt Richtung Tür. Bevor er ihr Zimmer verließ, blieb er noch einmal stehen und schaute zu ihr zurück. In seinen Augen lag der eiskalte Blick. »Pass nur auf, dass du immer schön deinen Umsatz schaffst. Und niemals krank wirst«, sagte er leise und bedrohlich, dann war er verschwunden.

Sie atmete mehrmals tief durch. Ihre Hände zitterten. Innerlich fühlte sie sich plötzlich so leer und erschöpft wie noch nie in ihrem Leben.

Linn presste das Handy mit der Schulter ans Ohr, während sie die Eingangstür ihres Hauses in einem der teuersten Vororte Stuttgarts aufschloss. Es war erst kurz nach neunzehn Uhr, aber heute hatte sie früh Schluss gemacht, weil sie nach ihrer Konfrontation mit Bob nicht mehr richtig hatte arbeiten können. Immer noch hatte sie ein schlechtes Gewissen und war aufgewühlt wegen ihres Streits. Gleichzeitig war sie aber auch erfüllt von einer unbändigen Freude. Bald würde sie Seniorpartnerin in einer riesigen Kanzlei sein! Die Erfüllung ihres größten Wunsches! Sie würde die schwierigsten und interessantesten Fälle bearbeiten können und sogar die Regierung bei Gesetzgebungsverfahren beraten. Sie liebte Herausforderungen, vor allem, wenn sie im Gewand scheinbar unlösbarer juristischer Probleme daherkamen. Für diese Arbeit war sie geschaffen. Das hatte sie schon beim Jurastudium bemerkt. Und wenn sie erst einmal Partnerin war, würde ihr das zudem die Möglichkeit geben, einiges bei Vance, Lewis & Smith zu verbessern. Sie würde es anders machen als Bob. Mehr Teamarbeit, weniger Konkurrenzdenken.

Das Handy nach wie vor am Ohr streifte sie die Schuhe ab und ging barfuß in ihre neue weiße Landhausküche. Die Sommerhitze hatte auch die Innenräume aufgewärmt, aber die grauen Steinfliesen unter ihren Füßen waren angenehm kühl. Sie wollte gerade auflegen, als Antoine, ein Pariser Investmentbanker, mit dem sie seit einigen Monaten eine lockere Fernbeziehung führte, doch noch abnahm. »Linn«, sagte er mit seinem unwiderstehlichen französischen Akzent. »Schön, dass du anrufst. Ich bin leider noch mitten in einem Meeting. Das wird nicht vor Mitternacht enden, schätze ich. Und ich muss leider gleich wieder rein. Ich melde mich morgen. A bientôt.« Er legte auf.

»Kein Problem«, sagte sie zu sich selbst und lehnte sich gegen die Kochinsel. »Ich wollte dir eigentlich nur erzählen, dass ich die Partnerstelle bekommen werde.« Ihr ging durch den Kopf, dass sie keine Lust hatte, den Mann noch einmal zu treffen.

Sie rief bei ihrer besten Freundin Amelie an, aber deren Mann sagte ihr, dass sie bei der Hochzeit ihrer Schwester in Hamburg sei, was Linn völlig vergessen hatte. »Schade, wäre schön gewesen, wenn sie mit ins Maison de Campagne hätte gehen können«, sagte sie enttäuscht zu ihm.

Danach probierte sie es noch bei einem Bekannten, aber der nahm nicht ab, und sie legte ihr Handy schließlich auf die Arbeitsplatte. Sie würde eben alleine essen gehen, wie immer. Bob hatte in einem Punkt recht. Sie schaffte es seit Jahren nicht mehr, Kontakt zu ihren Freunden zu halten. Nicht, dass sie besonders viele Freunde hatte. Immer schon war sie eine Einzelgängerin gewesen, aber so extrem wie im Moment war es selten gewesen. Sie arbeitete nur noch.

Sie schüttelte den Kopf. Sie sollte die Kirche mal im Dorf lassen. Dass man viel arbeitete, war vollkommen normal in ihrer Position. Es war vielleicht hart. Aber die Treppe, die sie gerade hochstieg, führte genau an den Ort, an den sie immer hingewollt hatte. Weg von ihrer Kindheit in der winzigen, muffigen Sozialwohnung, in der nie genug zu essen auf dem Tisch gestanden hatte. Dafür hatte sie jahrelang ihre Hausaufgaben auf dem eisigen Linoleumfußboden gemacht, weil sie keinen richtigen Tisch gehabt hatten, während der Fernseher in der Nebenwohnung lautstark geplärrt hatte und der Rauch des Kettenrauchers aus der Wohnung unter ihnen durch die undichten Fenster zu ihr hineingezogen war.

Mit einem Glas eiskalten Champagners setzte sie sich in ihren kleinen Garten hinter dem Haus und beobachtete die Hummeln, die um die Sonnenblumen herumflogen. Der verspielte, braun gefleckte Kater ihrer Nachbarin sprang zu ihr auf die Bank, und sie kraulte ihm den Kopf. Der Kater schnurrte und stupste sie mit seiner feuchten Nase an. Sie streichelte seinen Rücken, nahm ihn schließlich auf den Arm und legte ihr Gesicht für einen Moment in sein wundervoll weiches, sonnenwarmes Fell. Der Geruch erinnerte sie an eines der wenigen Kuscheltiere, die sie als Kind besessen hatte, ihren grauen Wollhasen mit den dunklen Knopfaugen. Paddy, ein bulliger Nachbarsjunge, vor dem alle Angst gehabt hatten, hatte ihn kurz vor ihrem achten Geburtstag vor ihren Augen verbrannt, weil er wegen irgendetwas sauer auf sie gewesen war. Plötzlich schob sich Bobs wütendes Gesicht vor ihre Erinnerung an Paddy, dann musste sie an ihren neuen Mandanten Stanley denken. Ein fanatisch gläubiger Texaner, der hauptsächlich Drohnen für den militärischen Gebrauch herstellte und davon träumte, einmal die ganze Welt mit seinen Waffen zu versorgen. Sicher belieferte er bereits jetzt nicht nur die Guten. Sie fröstelte und kuschelte sich fester an den Kater. Alles hatte seinen Preis. Sie verdrängte den in ihr aufkeimenden unangenehmen Gedanken, dass man dort, wo sie hinging, Probleme manchmal gar nicht so anders löste als dort, wo sie herkam. Vorsichtig setzte sie den Kater zurück auf die Bank und ging unter die Dusche.

Es war ein warmer Sommerabend, die Sonne schien, und überall zirpten Grillen. Linn hatte sich ihre Lieblingsjeans, die ihren schlanken, sportlichen Körper gut zur Geltung brachte, und eine kurzärmlige Bluse aus einem Designergeschäft angezogen und war zu Fuß von ihrem Haus durch den Wald bis zum Maison de Campagne, einem angesagten Biergarten, gegangen. Als sie sich an einen der letzten freien Tische setzte, fiel endlich die Anspannung von ihr ab, und sie empfand nur noch riesige Freude. Sie hatte mit vollem Einsatz gespielt. Und gewonnen. Das würde sie nun ausgiebig feiern!