14,99 €

Mehr erfahren.

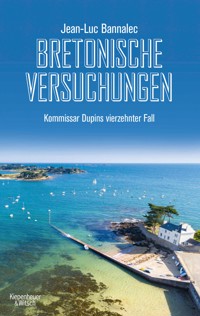

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Dupin ermittelt

- Sprache: Deutsch

Rätselhafte Morde und berühmte bretonische Chocolatiers Noch nie war Kommissar Dupin so froh, einen neuen Fall zu haben, wie an diesem Frühsommertag. Mit einem Bein steht er bereits auf einem bedrohlich schwankenden Boot, um unter der Anleitung eines Coaches seine Angst vor dem Meer zu überwinden, als ihn der Anruf erreicht: Eine Frau ist ertrunken. Allerdings nicht im Atlantik, sondern in einem Bottich aus Schokolade. Was kurios anmutet, entpuppt sich als kaltblütiger Mord an der Inhaberin einer alteingesessenen Confiserie in Concarneau. Wer hatte es auf die mutige Unternehmerin abgesehen? Sind weitere Menschen in Gefahr? Um den dunklen Geheimnissen der Schokoladenwelt auf den Grund zu gehen, begeben sich Kommissar Dupin und Nolwenn, seine unersetzliche Mitarbeiterin, auf einen rasanten Roadtrip quer durch die Bretagne und bis ins Baskenland. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische Versuchungen Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Jean-Luc Bannalec

Bretonische Versuchungen

Kommissar Dupins vierzehnter Fall

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Jean-Luc Bannalec

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Jean-Luc Bannalec

Jean-Luc Bannalec ist der Künstlername von Jörg Bong. Er ist in Bonn und im südlichen Finistère zu Hause. Die Krimireihe mit Kommissar Dupin wurde für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde der Autor von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. Zuletzt erhielt er den Preis der Buchmesse HomBuch für die deutsch-französischen Beziehungen und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Concarneau.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Noch nie war Kommissar Dupin so froh, einen neuen Fall zu haben, wie an diesem herrlichen Frühsommertag. Mit einem Bein steht er bereits auf einem bedrohlich schwankenden Boot, um unter der Anleitung eines Coaches seine Angst vor dem Meer zu überwinden, als ihn der Anruf erreicht: Eine Frau ist ertrunken. Allerdings nicht im Atlantik, sondern in einem Bottich aus Schokolade. Was kurios anmutet, entpuppt sich als kaltblütiger Mord an der Inhaberin einer alteingesessenen Schokoladen-Confiserie in Concarneau. Wer hatte es auf die mutige Unternehmerin abgesehen, die immer auf der Suche nach neuen raffinierten Kreationen war? Und sind noch mehr Menschen in Gefahr? Um den dunklen Rätseln der Schokoladenwelt auf den Grund zu gehen, begeben sich Kommissar Dupin und Nolwenn, seine unersetzliche Mitarbeiterin, auf einen rasanten Roadtrip quer durch die Bretagne bis ins Baskenland.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © MathieuRivrin / gettyimages

Kartografie: Birgit Schroeter, Köln

ISBN978-3-462-30403-9

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:

www.kiwi-verlag.de/karten-bannalec-14

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

Der erste Tag

Der zweite Tag

Es war kurz vor vier …

Dupin stand nachdenklich …

Der dritte Tag

Eine Woche später

Anmerkungen und Dank

À L.

À V.

Ret eo terriñ ar graoñenn,

Evit kaout ar vouedenn.

Man muss die Nuss knacken,

um an den Kern zu kommen.

Bretonisches Sprichwort

Der erste Tag

Es war nicht lustig.

Er spürte, dass ihm kalter Schweiß auf der Stirn stand. Er atmete zu schnell, sein Herz schlug zu schnell.

Er hätte sich nie darauf einlassen dürfen. Es war ein verheerender Fehler gewesen, aber jetzt war es zu spät.

Mit einem Mal hatte er das Gefühl, dass die gesamte Welt in eine Schräglage geraten war. Das Meer schien zu kippen, Richtung Horizont abzufallen. Ganz eindeutig. Es war abschüssig. Der gesamte Atlantik würde in den nächsten Momenten in Bewegung geraten, eine gigantische, eine apokalyptische Welle würde sich aufbauen, immer gewaltiger werden und schließlich die Erde aus ihrer stabilen Lage herauskatapultieren.

Georges Dupin, Commissaire de Police aus Concarneau, schüttelte sich. Im Mund spürte er einen eigentümlichen metallischen Geschmack.

Das Bötchen, das am Ende der rostigen Eisenleiter auf ihn wartete, war winzig. Wacklig, nervös zuckend, obwohl das Meer von makelloser Glätte war, nicht bloß hier im geschützten Hafenbecken der Pointe de Trévignon, selbst weit draußen war keine Welle zu entdecken, nicht die allerkleinste. Dupin hatte es – wieder und wieder – kontrolliert.

Er blickte zu dem Boot hinunter. Der Kommissar war sich sicher, noch nie ein derart kleines Zodiac gesehen zu haben. »Das Modell für zwei Personen«, hatte Edith Pallu lakonisch gesagt, als sie Dupins fragenden Blick bemerkt hatte. Wie alle Zodiacs bestand auch dieses aus hartem Spezialgummi, es war unzerstörbar. Eigentlich. Eine Sitzplanke, zwei Ruder für den Notfall, ein Außenborder, das war alles. Ein maritimes Blau, eine hübsche Farbe, was allerdings nichts half. Wie überhaupt gar nichts half in dieser Situation.

Der Kommissar stand auf dem schmalen, verwegen ins Meer hineingebauten Kai des kleinen Örtchens, das sich wenige Kilometer südlich von Concarneau befand. Er mochte das unaufgeregte Trévignon, er kam oft hierher. Wegen der hiesigen Kneipen und Restaurants, dem Le Noroît – eine seiner Lieblingskneipen –, der La Marinière, einer fabelhaften Crêperie, oder dem Casier, einem ausgezeichneten Bistro. Und wegen Philippe. Der Fischer, der hier täglich gegen sechzehn Uhr mit seinem kleinen blau-roten Boot einlief und seinen Fang verkaufte. Pêche à la ligne, nachhaltige Küstenfischerei, ohne Netze, alles wurde ausschließlich mit der Leine gefangen. Man nahm, was das Meer und Philippe an dem jeweiligen Tag zu bieten hatten, es variierte ständig, immer aber war es köstlich. Lieu jaune, Wolfsbarsch, Schellfisch, vieille, Kabeljau, Saint-Pierre, Lotte … Im Sommer – von April bis Ende Oktober – kam Dupin besonders gerne her, um den Sonnenuntergang zu bewundern, auch alleine, aber meist mit Claire. Sie saßen dann am Kai, aßen, tranken, redeten, vor allem aber schwiegen sie zusammen, während sie das Spektakel bewunderten, das hier jeden Abend aufs Neue aufgeführt wurde. Jedes Mal anders, jedes Mal betörend.

Für gewöhnlich also war Trévignon ein Ort des lichten Glücks. Nicht so heute.

»Jetzt wird es ernst!«

Edith, die »Coachin« – eine kleine, stämmige Concarnoise mit kurzen dunkelblonden Haaren und Pony – klang entsprechend streng. Sie hatte aufs Duzen bestanden.

»Denk an die enormen Fortschritte, die du bei der imaginären Exposition gemacht hast, Georges. – Sagenhaft! Du kannst das! Ich sage es dir: Du kannst das!«

Dupin kam sich mit jedem Wort lächerlicher vor.

Die »imaginäre Exposition« war die erste Phase der »Konfrontationstherapie« gewesen, zu der der Kommissar »bewegt« worden war. Und zwar gleich von mehreren Seiten, es hatte sich eine sehr ungewöhnliche Allianz gebildet. Dass Nolwenn und Riwal gemeinsame Sache machten, kam häufig vor, dass Claire mit dabei war, schon seltener – aber dass auch der Präfekt sich dazugesellte, das hatte es noch nie gegeben. Alle hatten sie auf ihn eingeredet. Es ging um Dupins »Thalassophobie« beziehungsweise deren Überwindung. Die Angst vor dem Meer, in Dupins Fall: sich auf dem Meer zu befinden, und zwar in einem Boot. Egal, wie groß, wie komfortabel, wie solide und sicher, ja unsinkbar die Boote auch sein mochten, es löste schiere Panik in ihm aus. Der letzte große Fall – im vergangenen Spätsommer auf der Île d’Ouessant – war der Tropfen gewesen, der das Fass nach vierzehn Jahren, in denen sie seine Phobie zähneknirschend geduldet hatten, zum Überlaufen gebracht hatte. Was den Präfekten anbelangte, war es der Tag gewesen, an dem die Rechnung für die Benutzung des polizeilichen Helikopters auf seinem Schreibtisch gelandet war. Es ging um Flüge, die Dupin die Bootsfahrt zur Insel und zurück erspart hatten. Hinzu kam die Rechnung für eine aufwendige Rettungsaktion gegen Ende des Falls, die, fand Dupin, eigentlich nicht zählen durfte. Die rund sechzigtausend Euro hatten jedenfalls alle Budgets gesprengt. »Sie und Ihre alberne Phobie ruinieren uns noch!«, hatte Nolwenn geschimpft.

Es war tatsächlich eine obszöne Summe, musste Dupin zugeben. Der Präfekt hatte sich gegenüber seinem Vorgesetzten in Rennes rechtfertigen müssen und ihm sowie der nationalen Polizeiverwaltung schamlos von Dupins Phobie erzählt. Wie gewohnt war er zu jeder Denunziation bereit gewesen. »Ein bretonischer Kommissar hat seefest zu sein, Punkt!«, hatte man in Rennes und groteskerweise auch in Paris befunden. »Bei allen unbestreitbaren Verdiensten, so geht das nicht weiter!« Niemand hatte allerdings so recht gewusst, was zu tun sei, es war der erste Fall eines Küstenkommissars mit Thalassophobie in der bretonischen Geschichte. Schließlich war Dupin an den obersten bretonischen Polizeiarzt verwiesen worden. Ein griesgrämiger Typ, der ihn zu einem Polizeipsychologen geschickt hatte. Dieser wiederum hatte ihn an Edith Pallu verwiesen – die Endstation dieser hanebüchenen Kaskade.

»Helikopter-Einsätze sind in regulären Ermittlungen auf absolute Notfallsituationen zu begrenzen«, hatte die Anweisung von ganz oben aus Rennes geheißen. »Vor allem, da das Finistère über eine beeindruckende Flotte an polizeilichen Schnellbooten verfügt.«

Natürlich war Dupin nicht glücklich darüber gewesen, dass sein Fall kurz vor Weihnachten durch Eingang einer »dringenden Verordnung« in jedem Kommissariat der Bretagne bekannt geworden war. In der Folge hatten alle bretonischen Polizistinnen und Polizisten tagelang über die Phobie des Kommissars aus Concarneau diskutiert. Es war sogar ein Artikel in Ouest-France erschienen. »Berühmter bretonischer Kommissar leidet an schweren Ängsten auf dem Meer« – natürlich war es mehr als peinlich.

»Ökologisch ist das ein Desaster, was Sie uns und dem Planeten da antun, Monsieur le Commissaire«, hatte sich Nolwenn empört. »Am Ende Ihrer Karriere geht ein ganzes Grad der globalen Erwärmung auf Ihr persönliches Konto! Damit muss jetzt endlich Schluss sein.« Als dann auch noch Claire, der er unvorsichtigerweise von der Sache erzählt hatte, auf ihn eingeredet hatte, war es endgültig genug gewesen. »Du liebst doch das Meer, Georges. Du lebst am Meer, du arbeitest am Meer, du schwimmst im Meer, du schaust quasi den ganzen Tag aufs Meer.« »Und?«, hatte er missmutig geantwortet. Er hätte besser schweigen sollen. »Und, fragst du? Ist es nicht grotesk, dass du diese Ängste hast, Georges? Das kannst du nicht akzeptieren! Ängsten muss man sich stellen. Weicht man auch nur einen Zentimeter vor Ängsten zurück, nehmen sie sich einen Meter, haben sie den, nehmen sie sich zehn …« Dupin hatte heftig widersprechen wollen – bislang hatte er keine weiteren Phobien entwickelt. Höchstens noch die vor Räumen unter der Erde, aber das zählte nicht. Dass er kleine, unterirdische Räume nicht mochte, war eine psychische Normalität, das ging schließlich allen so. Dupin hatte dann aber doch geschwiegen. Außerdem, wenn er ehrlich war, hatten Claire und alle anderen im Prinzip natürlich recht. Er war selbst unglücklich über seine Phobie. Ohne Frage bedeutete sie eine erhebliche Einschränkung, nicht nur beruflich. Claire, die Normannin, liebte Boote, alle seine Freunde liebten Boote. An der bretonischen Küste gehörten sie nicht zum Luxus, sondern zum Leben. Den Ausschlag, der »Therapie« schlussendlich zuzustimmen, hatte aber noch etwas anderes gegeben: das Trauma von Ouessant. Dupin war in einem kleinen Boot auf dem Atlantik verloren gegangen und erst nach Stunden vom Helikopter gerettet worden. Bis heute verfolgte ihn die Erinnerung.

»Es ist so weit. Wir steigen jetzt in das Boot, Georges. Zuerst ich, dann du«, instruierte Edith. »Und dann setzen wir uns. Und achten auf unsere emotionalen und körperlichen Reaktionen. Fünf Minuten! Nur fünf Minuten! Währenddessen erzählst du mir alles, was du fühlst, und alles, von dem du dir vorstellst, dass es passieren könnte. Dann steigen wir wieder aus. Das ist es! Mehr nicht!«

Pallu machte eine kurze Pause, um in dramatischer Weise zu ihrer Pointe zu gelangen: »Und dann – dann bist du ein Sieger! Ein ganz großer Sieger! Wie ich immer sage: ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Sprung für einen Phobiker!«

Ein abstruser Witz. Und kein bisschen lustig.

»Und lass es langsam angehen!« Edith Pallu kletterte bewundernswert geschickt die Leiter hinunter. »Respektiere deine Grenzen! Aber verschiebe sie auch. Vor allem: Atme, wie wir es gelernt haben. Fünf – fünf – fünf – fünf.«

Es waren ganz schön viele Anweisungen auf einmal, fand Dupin.

Er drehte sich um, hielt sich ganz oben an der Leiter fest. Edith saß mittlerweile im Boot.

Die erste Phase der Konfrontation hatte in der Praxis der Therapeutin stattgefunden, bei zwei neunzigminütigen Treffen hatte Dupin sich unter Ediths Anleitung Bilder ansehen müssen. Auf einem gewaltigen Bildschirm. Zunächst Bilder vom ruhigen Meer, dann vom unruhigen. Mer agitée. Die dritte Therapiestunde hatte aus einem Spaziergang am Meer bestanden, hier in Trévignon. Sie waren zu dem vorgelagerten Inselchen gelaufen, das bloß über einen abenteuerlich schmalen Kai zu erreichen war. Genau gegenüber lag die Terrasse des Noroît. Da hatte Dupin eben noch gesessen und zwei petits cafés getrunken. Er war extra ein paar Minuten früher aufgebrochen. Ein Moment der Muße, bevor der Horror losging. Dupin nahm die erste, die zweite, die dritte, die vierte und fünfte Sprosse, dann machte er eine kleine Pause. Jetzt, bei Ebbe, waren es sicher drei Meter, die zu überwinden waren.

»Sehr, sehr gut. Das machst du ganz fantastisch, Georges.«

Die Coachin hatte sein Zögern bemerkt und auch, dass er sich verstohlen umgeschaut hatte:

»Mach dir keine Sorgen, Georges. Hier ist niemand. Und falls doch, werden die Menschen sagen: ›Was für ein starker Mann – er stellt sich seinen Ängsten!‹«

Dupin verkniff sich eine Antwort. Zum Glück war auf dem Kai außer den beiden Anglern ganz am Ende niemand zu sehen.

Er erreichte die letzte Sprosse und hielt inne. Die algenbewachsene Wand verströmte einen so intensiven Geruch nach Jod, Salz und anderen maritimen Aromen, dass ihm fast schlecht wurde.

»Jetzt ist es so weit«, kündigte Edith an.

Es war ja nicht so, als hätte er in seinen bretonischen Jahren nie ein Boot betreten – es hatte sich nicht vermeiden lassen.

Er streckte den rechten Fuß aus. Genauer gesagt: Er versuchte es. Allerdings gab es ein Problem. Er verweigerte sich. Er und das ganze Bein. Es blieb in der Position, in der es sich befand.

»Der erste Fuß, Georges! Atme tief durch, und da…!«

Ein lauter, entsetzlich penetranter Ton unterbrach sie. Edith zuckte zusammen, Dupin verlor beinahe den Halt, und das, obwohl er den Ton nur allzu gut kannte. In seinem Leben war er so gegenwärtig wie das Meeresrauschen an der Küste: sein Handy.

»Ich hatte dich gebeten, es auszustellen für unsere Übung«, bedachte ihn Edith Pallu mit einer Rüge. »Für deine Übung.«

Dupin verharrte bewegungslos.

Das Telefon piepste eine Weile vor sich hin, dann verstummte es. Aber nur, um umgehend erneut loszugehen.

Vorsichtig löste Dupin die rechte Hand von der Stufe, zog sich mit der anderen noch enger an die Leiter heran, sodass er mit dem Oberkörper an ihr lehnte. So würde es hoffentlich gehen.

Dupin griff in die vordere Hosentasche und holte das Handy hervor.

Riwal. Sein erster Inspektor. Das durfte nicht wahr sein. Er wusste doch von der Therapiestunde.

Missmutig nahm der Kommissar den Anruf an.

»Riwal, es ist gerade extrem ungünstig, ich rufe …«

»Wir haben eine Tote, Chef.«

»Bitte?«

Dupin hatte geschrien. Und abermals beinahe den Halt verloren. Er wäre geradewegs auf Edith gestürzt. Sie hätten üblen Schiffbruch erlitten, noch bevor sie das Boot losgebunden hatten.

»In Concarneau.«

»Was?« Dupin schrie wieder.

Edith starrte den Kommissar erschrocken an. Auch die beiden Angler hatten sich zu ihnen umgedreht.

»Eine Tote. Ertrunken. Allerdings nicht im Meer, Chef.«

Es wurde immer kurioser.

»Sondern?«

»In Schokolade.«

Es entstand eine Pause.

»Worin?«

»In Schokolade.«

Dupin presste sich mit aller Kraft an die Leiter.

»Das ist ein Scherz, Riwal.«

Dupin war ganz und gar nicht in der Stimmung für so etwas.

»Kein Scherz, Chef. Wirklich, in flüssiger Schokolade. Ein großer Bottich. Bei Zerua, in der Ville Close.«

»Bei Zerua?«

Das konnte alles nicht wahr sein. Der berühmteste Chocolatier der Cornouaille, einer der renommiertesten der gesamten Bretagne. Vor zwei Jahren war Zerua mit der höchst begehrten nationalen Medaille Meilleur Ouvrier de France ausgezeichnet worden. Ein Ritterschlag.

»Bei ihnen in der Produktionshalle. Ein …«

»Wie kann man in Schokolade ertrinken?«

»Ich bin kein Mediziner, Chef, aber ich nehme mal an, dass das ganz ähnlich funktioniert wie mit Wasser und allen anderen Flüssigkeiten.« Riwal holte Luft. »Zuerst sorgt der sogenannte Tauchreflex dafür, dass die Atmung augenblicklich stillsteht, der Herzschlag verlangsamt wird und sich der Blutkreislauf auf die lebenswichtigen Organe konzentriert. Dauert die missliche Situation länger an, löst der Körper einen weiteren Schutzmechanismus aus, den ›Stimmritzenkrampf‹, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in die Lunge gerät. Dann …«

»Es fällt doch niemand einfach so in einen Schokoladenbottich.«

»Sicher nicht, Chef. Das war kein Unfall. Die Frau liegt kopfüber in dem Ding.«

»Sie denken, jemand hat sie da hineingestürzt?«

Eine überflüssige Frage.

»Wir haben es mit einem Mord zu tun, Chef, was sonst?«

»Wir brauchen den Gerichtsmediziner.«

»Ist verständigt, Docteur Reglas müsste bald eintreffen.«

Der Gerichtsmediziner, mit dem Dupin seit eh und je auf Kriegsfuß stand.

»Und die Spurensicherung ist auch schon auf dem Weg, Chef.«

»Wo sind Sie, Riwal?«

»Im Auto.«

»Wer ist vor Ort?«

»Le Menn und Nevou.«

»Ich lege auf, Riwal. Wir treffen uns dort, ich bin in fünfzehn Minuten da.«

Dupin steckte das Handy zurück und kletterte eilig die Leiter hoch.

»Ich muss los«, informierte er Edith Pallu, wobei er vermied, noch einmal nach unten zu sehen.

»Aber was ist mit unserer …«

»Ein anderes Mal.«

Das war es mit der Konfrontationstherapie für heute. Oben angekommen, hielt Dupin einen Moment inne. Hatte Riwal gerade wirklich von einer Toten berichtet, die in Schokolade ertrunken war?

Der Anblick konnte nicht makabrer sein. Die Füße und Unterschenkel der Toten – Sneaker, eine grüne Stoffhose – ragten aus der braunen, zähflüssigen Masse heraus. Dupin hatte in seiner Laufbahn als Polizist viel Kurioses gesehen, aber das übertraf alles. Der gesamte Raum war von einem verführerischen süß-herben Duft erfüllt, der so gar nicht zu dem mutmaßlichen brutalen Verbrechen passte. Mit jedem Atemzug sog man sie ein: veritable Schokoladenluft.

Der glänzende Edelstahlbottich war beeindruckend groß. Dupin schätzte den Durchmesser auf fast eineinhalb Meter, bei ähnlicher Höhe. Er war bis knapp unter den Rand gefüllt. Der Körper lag ein wenig schräg, die Beine lehnten an der Bottichwand.

»Bei der Toten handelt es sich um Adeline Mazago, Chef. Inhaberin und Geschäftsführin von Zerua. Sie leitete das Unternehmen mit ihrem Bruder Bixente und ihrer Schwester Nahia Mazago.«

Dupin hatte den Raum gerade erst betreten. Riwal stand neben einem hoch aufgeschossenen Mann in einem kurzärmligen weißen Kittel. Der Mann mochte sechzig sein. Ein hagerer Typ. Entschiedene Züge, dichte, kurze Haare, ein dunkles Blond. Von Nevou und Le Menn war nichts zu sehen.

»Woher wissen wir das?«

»Benoît Pichard«, Riwal nickte dem Mann im Kittel zu, »der berühmte Maître Chocolatier von Zerua, Chef.«

Die Ehrfurcht in Riwals Stimme war deutlich zu vernehmen.

»Meilleur Ouvrier de France und World-Chocolate-Masters-Gewinner.«

Es klang nach Tennis- oder Golfprofi, fand Dupin. Seine Profession machte die sehnige Statur des Mannes umso bemerkenswerter: Entweder aß er wenig von seinen eigenen Kreationen – was eher unwahrscheinlich war –, oder er war der äußerst überzeugende lebende Beweis, dass Schokolade nicht zwingend dick machte.

»Woran erkennen Sie«, wandte sich Dupin an den Chocolatier, »dass es Madame …«, er stockte.

»Mazago, Chef«, half Riwal. »Adeline Mazago.«

»Woran haben Sie Madame Mazago erkannt, Monsieur?«

»An den Schuhen und der Hose.«

Die Tote trug weiße Veja-Sneaker, wie sehr viele Menschen derzeit. Unter anderem Claire.

»Ich bin mir ganz sicher, Monsieur le Commissaire. Sie ist es«, bekräftigte der Chocolatier. Man merkte dem Mann seine Erschütterung an, dennoch wirkte er souverän.

Dupin trat näher an den Bottich heran und betrachtete die Schuhe.

»Weil hier bei Zerua keine andere weibliche Mitarbeiterin diese Schuhe trägt, meinen Sie? Dieses Modell?«

Dupin lief jetzt in einem Halbkreis um den Bottich herum.

»Vielleicht schon. Aber zum Produktionsbereich haben nur wenige Kollegen Zutritt. Und von denen trägt nur sie diese Schuhe. Und sie war heute den gesamten Vormittag in der Fabrik, ich habe sie mehrmals gesehen. Mit dieser Hose und diesen Schuhen. Als ich aus der Mittagspause zurückkam, bin ich hier rein und …«

Er brach ab. Der Schock war ihm anzumerken.

»Von wann bis wann waren Sie in der Mittagspause?«, setzte Dupin nach.

»12 Uhr 15 bis 13 Uhr 45. Wie immer.«

Eine ausgedehnte Mittagspause, aber das war nichts Ungewöhnliches in Frankreich: Die Arbeit diente dem Leben, nicht umgekehrt. »Und nach der Mittagspause sind Sie umgehend hierhergekommen?«

Pichard nickte.

»Und sie lag so da?«

»Genau so.«

»Und davor noch nicht?«

Eine absurde Frage.

»Ich meine, Sie haben sich vor der Mittagspause hier im Raum aufgehalten, und Ihnen ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen?«

»Nichts. Ich habe heute mit der Produktion zweier neuer Kreationen begonnen. Fünfundsiebzig Prozent reine Criollo aus Venezula mit gerösteten und fein geschroteten Kakao- und Kaffeebohnenstückchen, alte Arabica-Arten«, Dupin sah ein Leuchten in den Augen des Maître, »sowie eine fünfundachtzigprozentige Criollo mit Ingwer-Karamell und Fleur de Sel.«

Es klang himmlisch, musste Dupin zugeben, vor allem die Sorte mit den gerösteten Kaffeestückchen.

»Criollo ist eine der beiden …«, begann Riwal, der sich zu einer Erklärung genötigt sah, doch Dupin ging sofort dazwischen:

»Ist Ihnen heute auch sonst nichts Ungewöhnliches aufgefallen, Monsieur Pichard?«

»Es war alles wie immer. Und auch Madame Mazago war wie immer.« Ein kurzes Zögern. »Zumindest kam es mir so vor.«

»Wann haben Sie sie …«

»Messieurs!«, unterbrach sie eine grummelige Stimme.

Yan Moschin, der stets schlecht gelaunte Chef der Spurensicherung. Kein Mann vieler Worte. Dupin mochte ihn. Er und sein Mitarbeiter – heute Morgen waren sie nur zu zweit, für gewöhnlich erschienen sie als Quartett – steckten in den obligatorischen weißen Tyvek-Anzügen, ausladende Funktionsrucksäcke auf dem Rücken.

Ohne ein weiteres Wort, vor allem: ohne ein Zeichen geringster Verwunderung, schritt Moschin auf den Schokoladenbottich mit der Toten zu, als hätte er täglich mit solchen Fällen zu tun. Bis zum Abschluss seiner Arbeit würde Dupin nur dann etwas von ihm hören, wenn es wirklich etwas zu berichten gab.

Dupin nahm den Faden wieder auf:

»Wann haben Sie Madame Mazago vor Ihrer Mittagspause das letzte Mal gesehen, Monsieur Pichard?«

Der Chocolatier schien nachzudenken.

»Gegen elf vermutlich. Vielleicht ein bisschen später.«

»Hat sie sich regelmäßig hier in der Fabrik aufgehalten?«, wollte Riwal wissen.

»Manufaktur, Monsieur le Commissaire, Manufaktur – nicht Fabrik«, korrigierte ihn der Chocolatier. »Nein. Eigentlich immer seltener.«

»Und warum war sie heute da?«, fragte Dupin.

»Das kann ich Ihnen nicht sagen.« Benoît Pichard zuckte mit den Achseln.

»Le Menn und Nevou sprechen gerade mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Chef«, sagte Riwal. »Heute arbeiten insgesamt zweiunddreißig Leute hier. – Ob ihnen etwas Besonderes aufgefallen ist, ob sie heute mit Madame Mazago gesprochen haben, ob es Konflikte oder Streitigkeiten gab.«

»Sehr gut.« Dupin war zufrieden. »Hat man ein Handy gefunden?«

»Bisher nicht. Nicht auszuschließen, dass sie es bei sich trägt oder es auf dem Grund des Schokoladenbottichs liegt. Aber wir haben schon nach den Verbindungsnachweisen gefragt.«

Zerua hatte mehr Mitarbeiter, als Dupin gedacht hätte. Die Schokoladenfabrik befand sich inmitten der Ville Close, der vollständig erhaltenen mittelalterlichen Altstadt Concarneaus, die auf einer Insel im Hafenbecken lag, in das von der einen Seite der Moros floss, von der anderen das Meer. Zerua gehörte ein ganzes Ensemble an alten, schmalen Häusern zwischen der Rue Vauban und der Rue Militaire. Die aneinandergeschmiegten Häuser waren im Innern entkernt und miteinander verbunden worden, dort hatte Zerua seine Produktionsstätten und Büros gebaut. Auf der Rue Vauban, dem Hauptgässchen der Ville Close, befand sich die äußerst beliebte Verkaufsboutique.

»Na, was haben wir denn da?«

Dupin, Riwal und der Chocolatier wandten sich jäh um.

Der Gerichtsmediziner, René Reglas. Beschwingt steuerte der, nach eigener Einschätzung, weltgrößte Forensiker auf sie zu. Mittellanges, wehendes Haar. So braun gebrannt wie blasiert. Kamelfarbene Stoffhose mit Bundfalte, ein Poloshirt in derselben Farbe. Er hatte eine junge Frau und einen jungen Mann im Schlepptau – beide in schicken Laborkitteln –, die die Ausrüstung seiner Exzellenz trugen. Dicke silberne Aluminiumkoffer.

»Ich sage doch immer: Zu viel Süßes ist nicht gut für die Gesundheit.«

Ein selbstverliebtes Lächeln huschte über sein Gesicht, Reglas fand seinen Witz sensationell lustig.

»Bonjour«, grüßte der Chef-Chocolatier artig. Riwal nickte mechanisch, Dupin verzog keine Miene. Moschin, der noch mit der Arbeit am Bottich beschäftigt war, seufzte gut hörbar.

Die Assistenten stellten die Koffer ab, René Reglas streifte sich mit theatralischer Geste die hauchdünnen medizinischen Handschuhe über.

»Die Tote ist Adeline Mazago«, konstatierte Riwal. »Der Eintritt des Todes erfolgte am Mittag. Um 12 Uhr 15 lag Madame Mazago noch nicht in dem Bottich, um 13 Uhr 45 aber schon.«

Auf Dupins Zügen lag ein Schmunzeln, Reglas machte jedes Mal ein riesiges Aufheben um die Bestimmung des Todeszeitpunktes.

»Das denken Sie! Natürlich. Das würde jeder Laie tun. Ein Wissenschaftler dagegen geht seriös vor und ignoriert die Evidenz. Woher wollen Sie wissen, dass die Dame nicht schon tot hineingeworfen wurde? Vielleicht ist sie gar nicht in der Schokolade ums Leben gekommen und schon deutlich länger tot.«

»Um elf Uhr wurde sie noch lebend gesehen«, entgegnete Riwal. Was stimmte, dennoch hatte Reglas recht. Die Todesart stand noch nicht fest, und natürlich wäre es gut, den Todeszeitpunkt so genau wie möglich zu kennen.

»Was haben wir denn hier?« Reglas trat an den Bottich heran. Er reckte pathetisch das Kinn nach vorne. »Die ›Speise der Götter‹, wie man sagt. Zu Recht! Ein Elixier. Und nebenbei wahre Medizin – übrigens wurde sie noch im 19. Jahrhundert als solche von renommierten Ärzten eingesetzt. Erfunden von den Olmeken im feuchten Tiefland der mexikanischen Golfküste – und das vor 3500 Jahren, extraordinär! – Ich habe die Gegend vor ein paar Jahren einmal bereist.« Der typische angeberische Ton, unerträglich, alleine, wie er das Wort »extraordinär« betonte. »Die hier stammt vom Criollo-Baum, nehme ich an. Siebzig oder achtzig Prozent, schätze ich. Köstlich. Sie sind ein wahrer Meister, Monsieur Pichard.« Reglas lobte den Chocolatier, ohne ihn anzusehen. Mit einem betont kennerhaften Blick musterte er die zähflüssige Masse. »Sie schaffen es, noch der dunkelsten Schokolade die unangenehme Bitterkeit zu nehmen und ihr dafür umso mehr Schmelz zu verleihen. Virtuos, einfach virtuos!«

Dupin hätte Reglas nicht zu den passionierten Schokoladenliebhabern gezählt, schon allein deswegen, weil er Gutes und Schönes grundsätzlich nicht mit dem Forensiker in Verbindung brachte, aber Schokolade war in der Bretagne eben eine große Sache, überall in Frankreich, vor allem aber an der Atlantikküste. Jeder Franzose aß im Durchschnitt zwölf Kilo Schokolade im Jahr. Es gab Tausende wunderbare kleine Manufakturen, fast jeder Bäcker in jedem Örtchen schuf seine eigene Schokolade. Le chocolat – sie gehörte zum Leben dazu.

Reglas richtete sich an seine Mitarbeiter: »Dann holen wir Madame mal aus ihrem süßen Grab und sehen sie uns genauer an.«

»Ich bin hier fertig.«

Moschin und sein Mitarbeiter räumten grummelnd das Feld.

Reglas’ Assistenten hatten die beiden Aluminiumkoffer herbeigeschafft und stellten sich auf sie. Reglas breitete eine große technische Folie auf dem Boden aus.

»Jetzt!«, instruierte er sie, als er fertig war, und trat ein paar Schritte zurück. Er hatte offenbar nicht vor, mit anzupacken.

Die Frau und der Mann lehnten sich gegen den Bottich und griffen nach den Beinen der Toten. Es war ein hartes Stück Arbeit, Stück für Stück zogen sie den Unterkörper heraus und machten dann eine Pause. Es war ein grausiger Anblick. Adeline Mazagos Beine hingen leblos über den Rand des Bottichs, Oberkörper, Arme und Kopf befanden sich noch in der Schokolade.

Die junge Frau warf dem Mann einen Blick zu, und es ging weiter.

Langsam tauchte auch der Oberkörper auf, eine Szene wie in einem Horrorfilm. Zuletzt die Schultern, die Arme und der Kopf, alles bedeckt von einer klebrigen Masse, die sich zwischen den Fingern der Hand spannte wie Schwimmhäute.

Es dauerte eine Weile, dann lag die Leiche rücklings ausgestreckt auf der Folie. Reglas stand neben ihr und schien zufrieden. Er öffnete einen der Koffer und holte etwas heraus, anschließend richtete er sich an Dupin und Riwal.

»Ich werde eine Weile brauchen, Messieurs. Gehen Sie ruhig Ihren Ermittlungen nach, ich sage Bescheid, wenn ich mir einen ersten – seriösen – Eindruck verschafft habe. Valide Aussagen kann ich ohnehin erst treffen, wenn ich die Leiche im Labor habe.«

Dupin hatte keinesfalls vorgehabt, hier herumzustehen und dem göttlichen Reglas bei seiner Genietätigkeit zuzusehen. Er trat an die Tote heran und ging in die Hocke. Reglas musterte ihn skeptisch.

»Ein durchgehender Schokoladenüberzug – was erwarten Sie da zu erkennen?«

Dupin reagierte nicht. Die dicke, ungleichmäßige Schicht verlieh der Toten ein entmenschlichtes Antlitz, das Gesicht war zur grausigen Maske geworden. Die Augen verborgen in der schwarzen Masse, die Nase ein unförmiger Hubbel, die Haare klebten ihr in Schlieren am Hals. Das Unheimlichste aber war: Adeline Mazagos Mund stand weit offen. Er war voller Schokolade.

Dupin zwang sich, den Blick abzuwenden. Er betrachtete den restlichen Körper. Schwere Verletzungen waren nicht zu erkennen, aber seriöserweise konnte man nicht einmal das sagen. In diesem Fall stimmte es sicherlich: Reglas würde erst nach einer umfassenden Reinigung der Leiche irgendetwas Stichhaltiges berichten können.

Dupin erhob sich.

»Erzählen Sie uns von Madame Mazago, Monsieur Pichard«, forderte Dupin den Chocolatier auf. »Woher kommt der Name?«

Er war nicht bretonisch, wie auch die Vornamen der Geschwister nicht bretonisch waren. Natürlich kannte Dupin den Namen der Familie und wusste, dass die Manufaktur ein leuchtender Stern am Schokoladenhimmel war, aber das war auch schon alles.

»Ein baskischer Name, Chef. Die Mazagos kommen ursprünglich aus Bayonne.«

Riwal wusste wie immer Bescheid.

»Verstehe.«

»Auch Zerua ist ein baskisches Wort, es bedeutet so viel wie ›Himmel‹ oder ›Paradies‹.«

Dupin hatte immer gedacht, dass es ein bisschen nach italienischer Mafia klang, wenn von »den Mazagos« die Rede war, als würde es sich um einen alten sizilianischen Clan handeln.

»Adeline Mazago ist eine ganz wunderbare, außergewöhnlich intelligente Person«, begann Benoît Pichard, »äußerst gebildet, äußerst belesen, an Kunst und Kultur interessiert, obwohl sie Chemie studiert hat. Lebensmittelchemie. Eine begeisterte Operngängerin. Sie fährt regelmäßig nach Paris, um Aufführungen zu sehen – ich meine«, ein trauriges Stocken, »sie fuhr.«

»Wie alt war sie?« Dupin hatte sein kleines rotes Notizheft herausgeholt. Das klassische Clairefontaine.

»Siebenunddreißig. Noch sehr jung. Ihre Geschwister sind ein ganzes Stück älter.«

»Welche Funktion hatte sie im Betrieb? Gab es Streitigkeiten zwischen den Geschwistern?«

Ohne die Antwort abzuwarten, begann Dupin, sich umzusehen. Es war ein großer Raum, vielleicht zwanzig Meter in der Länge, zehn, zwölf Meter breit, voller produktionstechnischer Geräte. Manche rund, manche eckig, alle aus glänzendem Edelstahl. Ein Gewirr an Rohren in verschiedenen Größen verband sie miteinander, ein wahres Labyrinth, das sich auch in die anliegenden Räume zu erstrecken schien. Dupin fühlte sich an die Ausmalbücher aus seiner Kindheit erinnert, in denen man chaotisch verschlungenen Schnüren, Rohren und Gängen bis zum markierten Ziel folgen musste.

Auch Riwal schaute sich um.

»Madame Mazago war selbst gar nicht im operativen Geschäft tätig, aber der visionäre Kopf in der Geschäftsleitung«, erklärte der Chocolatier. »Xan Mazago, der Vater der Geschwister, ist vor vier Jahren gestorben, zu dem Zeitpunkt waren alle drei bereits in der Geschäftsleitung und Xan ausgestiegen. Seine Frau, Adeline Mazagos Mutter, ist schon ein paar Jahre früher gestorben.«

»Was heißt das, ›der visionäre Kopf‹?«, fragte Dupin.

»Adeline ist für die großen Ideen zuständig. Alles Konzeptionelle. Bixente für das Kaufmännische und den Vertrieb, Adelines ältere Schwester Nahia für Marketing und Social Media. Sie verstehen sich blind, halten zusammen wie Pech und Schwefel.«

Es waren genau die Sätze, die man über Mafiafamilien sagte.

»Sie meinen, Sie wissen nichts von irgendwelchen Differenzen zwischen den dreien?«

»Ich habe kein einziges Mal eine Uneinigkeit erlebt. Und das gilt sicher für uns alle.« Pichard hatte angefangen, Dupin durch den Raum zu folgen. »Für alle Zerua-Mitarbeiter.«

Wie oft hatte Dupin solche Aussagen schon gehört, und wie oft waren sie nicht wahr gewesen. Hatten sich als Beschönigungen, Lügen, Täuschungen oder schlicht als Unkenntnis herausgestellt. Besonders hellhörig wurde er, wenn Menschen in Superlativen sprachen.

»Wissen die Geschwister Bescheid?«, wandte sich Dupin an Riwal.

»Vermutlich noch nicht, nein. Der Filialleiter hat versucht, sie zu erreichen, ich ebenfalls. Bisher vergeblich.«

»Hat Adeline Mazago Familie?«

»Geschieden, kinderlos. Die Scheidung liegt sechs Jahre zurück.«

Dupin hatte einen Blick über die Schulter geworfen, Reglas kniete neben der Toten und schien mit einem Skalpell die Schicht auf ihrem Gesicht abzutragen. Die Schokolade wurde langsam hart, was das Bild noch gespenstischer machte.

»Lebte sie alleine?«

»So weit ich weiß, ja. Aber ich kann es natürlich nicht sagen. Ich weiß nichts von ihrem Privatleben.«

»Wo wohnt sie – wohnte sie?«

»In Loc’h Louriec. Bei Trégunc. Hinter dem langen Plage sauvage. Ihr Büro befindet sich übrigens hier und nicht im Hauptsitz in Quimper.«

Dupin wusste, wo der Hauptsitz von Zerua war. Auch dort gehörte eine Boutique zur Fabrik. Da war er einmal mit Claire gewesen. »Leben ihre Geschwister auch dort?«

»Sie und ihr Bruder. Ihre Schwester lebt bei Bayonne. Sie hat ihr Büro in der Filiale dort, die sie neben all ihren Zuständigkeiten und Tätigkeiten auch noch leitet.«

»Ich wusste nicht, dass Zerua auch im Baskenland Filialen hat.«

»Nur in Bayonne. Wie gesagt, die Familie stammt dorther. Es war ihr Großvater, der mit seiner Schokoladenkunst Anfang der Sechzigerjahre von Bayonne in die Bretagne gekommen ist.«

»Verstehe.«

Das war genug Familiengeschichte für den Moment. Dupin stand vor einem hohen, schmalen Edelstahltisch, auf dem sich in mehreren eckigen weißen Plastikschalen dünne Schokoladen-Bruchstücke befanden.

»Zur Kontrolle. Probestückchen«, erklärte der Chocolatier. »Von diversen Produktionen der letzten Monate. Siebzig Prozent mit Orangenstückchen und Mandeln, fünfundsiebzig Prozent, mal mit Earl-Grey-Tee, mal mit Zimt aus Java, kandiertem Ingwer oder Piment d’Espelette.«

Dupin kannte Schokolade mit Mandeln und Orangenstückchen, die anderen Sorten hatte er noch nie probiert, stellte sie sich aber äußerst köstlich vor. Er riss sich los, es ging hier nicht um Schokolade.

»Und im Betrieb? Gab es Konflikte? Sehen Sie bei irgendjemandem ein Motiv, Adeline Mazago nach dem Leben zu trachten?«

Dupin hatte mit einem schnellen, entschiedenen »Nein« gerechnet, aber Benoît Pichard schien tatsächlich nachzudenken, seine Stirn lag in Falten. Es dauerte, bis der Chocolatier antwortete.

»Eigentlich nicht.«

»Was heißt das?« Dupin war stehen geblieben und musterte den Mann. »Bei der Frage nach Konflikten zwischen den Geschwistern haben Sie nicht nachdenken müssen.«

»Madame Chesneau. Eléna Chesneau. – Sie will meinen Job.«

»Ihren Job?«

»Die Stellung als Chef-Chocolatier.«

Er ließ eine Pause entstehen.

»Erzählen Sie, Monsieur Pichard.« Jetzt war es Riwal, der den Chocolatier zum Sprechen aufforderte.

»Eigentlich wäre ich im Sommer in Rente gegangen. Ich bin zweiundsechzig. Eléna Chesneau ist seit zwölf Jahren die zweite Chocolatière. Am Ende aber bestimme ich, was wir kreieren. Was die Zerua-Linie ist.«

Eine selbstbewusste Haltung.

»Madame Chesneau hat sich auf meinen Job beworben. Es heißt, Adeline Mazago sei dagegen gewesen. Was, wenn es stimmt, bedeuten würde, dass auch die beiden Geschwister dagegen waren.«

»Was meinen Sie mit ›Es heißt‹?«, fragte Dupin.

»Es ist ein Gerücht.«

»Und auf wen geht das Gerücht zurück?«

Er schien nachzudenken. »Ich weiß es nicht.«

»Und wer wird jetzt der neue Chef-Chocolatier?«, wollte Riwal wissen.

»Ich bleibe erst einmal noch zwei Jahre.«

Ein wenig verwirrend, fand Dupin.

»Aber keinesfalls bloß als Notlösung«, Pichard legte großen Nachdruck in diesen Satz, »Sie werden sehen!«

Dupin hatte gar nicht an eine Notlösung gedacht, Benoît Pichard, das wusste auch er, war eine Institution. Ein Star. In Frankreich verhielt es sich mit der Kreation von Schokolade wie mit der Spitzenküche: Ein großer Maître Chocolatier galt, wie ein großer Chef de Cuisine, als Gott, zumindest als Halbgott.

»Hat Madame Chesneau bereits eine offizielle Absage bekommen?«

»Vor vier Wochen. Die Geschwister haben es ihr zusammen mitgeteilt. Bei wichtigen Entscheidungen treten die drei immer gemeinsam auf.«

»Und das war so eine wichtige Entscheidung?«

Benoît Pichard zog die Augenbrauen hoch. »Was sollte wichtiger für eine Maison du Chocolat sein als der erste Chocolatier? Er kreiert die neuen Sensationen! Er erfindet die Zukunft der verführten Sinne!«

Pichard besaß offensichtlich eine poetische Ader.

»Es gab also ein persönliches Gespräch mit Madame Chesneau?«

»Ja.«

»Und?«

»Darüber weiß ich nichts. Das Verhältnis von Madame Chesneau und mir ist, sagen wir, ein wenig abgekühlt. Ihrerseits, meine ich. Nicht meinerseits, warum auch?«

»Madame Chesneau hat es Ihnen krummgenommen, dass die Geschwister Sie gebeten haben, noch zwei Jahre zu bleiben?«

»Fragen Sie sie selbst. Ich hatte den Eindruck.«

Dupin war zwischen zwei großen Maschinen stehen geblieben. Sie sahen aus wie liegende Fässer, sicher einen Meter siebzig hoch, ganz aus Stahl.

»Das sind unsere beiden Conchen.«

Der Maître sah Dupins fragenden Blick.

»Conchiermaschinen«, erklärte er, »ein ausgeklügeltes Erwärmungs-, Knet- und Rührwerk, das der Schokolade die feincremige, zartschmelzende Textur schenkt.«

»Vom spanischen Wort ›concha‹, Chef«, assistierte Riwal. »Die Muschel. Wegen der ursprünglichen Form des Troges. Es war Columbus, der als erster Europäer bei den Maya von der Schokolade erfuhr, Symbol des Göttlichen, heilige Speise und wertvolles Zahlungsmittel. Da war sie noch flüssig und herb, so wie sie die Olmeken, Atzteken und Maya in den zweitausend Jahren zuvor zu sich genommen hatten. Die Spanier waren es zwar, die sie nach Europa brachten, aber erst im Südwesten Frankreichs wurde die Schokolade zu dem, was sie heute ist. In Bayonne. Man fügte Zucker, Vanille und andere Aromen hinzu.«

Riwal, fiel Dupin wieder ein, war erst letztens mit seinen Kindern und seiner Frau nach Morlaix in das Schokoladenmuseum von Grain de Sail gefahren, wo es einen Lehrpfad gab. Über Tage war das Kommissariat mit Geschichten und Fakten rund um Schokolade unterhalten worden. Zudem: Als stolzer Bretone – der »stolzeste aller stolzen«, wenn es den Titel denn gäbe – war Riwal selbstverständlich auch Schokoladenexperte.

Pichard warf Riwal einen anerkennenden Blick zu.

»Anfang des 19. Jahrhunderts«, ergänzte der Chocolatier, »erfand der Schweizer Schokoladenhersteller Philippe Suchard den ›Mélangeur‹, in dem zu Pulver getrocknete Schokoladenmasse mit Zucker vermischt wurde, Rodolphe Lindt, ebenfalls Schweizer, Ende des Jahrhunderts dann die Conchiermaschine. Eine Revolution in der Geschichte der Schokolade.«

Riwal schien den Chocolatier in Erzähllaune gebracht zu haben.

»Bis zu dieser Erfindung hatte die Schokolade in Europa eine harte, krümelige, ja fast mehlige Konsistenz. Den Conchiermaschinen verdanken wir es, dass sie auf der Zunge zergeht. Und erst so setzte sich die Schokolade wirklich durch. Zuvor hatte man zwei, drei Jahrhunderte intensiv getüftelt, ohne eine Lösung für das Problem zu finden.«

Die Welt musste dem Schweizer zutiefst dankbar sein, das samtige Zergehen im Mund, fand Dupin, war das Entscheidende. Er mochte Schokolade, ja, aber gehörte, anders als zum Beispiel Claire, nicht zu den Schokoladen-Maniacs. Schon sein empfindlicher Magen erlaubte das nicht. Als Kind und Jugendlicher war es freilich anders gewesen, da hatte er Schokolade geliebt, auch wegen der Geschichte von Charlie Bucket und der Schokoladenfabrik des verrückten Willy Wonka. Die größte und berühmteste Schokoladenfabrik der Welt, das erste Lieblingsbuch in seiner Kindheit. Über Jahre hatte er sich gewünscht, auch einmal mit Willy Wonka in dem fantastischen pinken Ruderboot den wundersamen Schokoladenfluss hinunterzufahren. Bei Willy Wonka gab es alles: essbare Marshmallow-Kopfkissen und abschleckbare Tapeten fürs Kinderzimmer, heißes Eis für kalte Tage oder Kühe, die Schokomilch gaben. Dupin hatte die Lieder aus der Verfilmung auswendig gekonnt, an manche Texte konnte er sich heute noch erinnern: »Wo geht hin die wilde Fahrt? Das wird uns nicht offenbart« – es traf nicht bloß auf das Leben zu, sondern auch auf die Polizeiarbeit.

»Dem jungen Lindt war klar, dass er der Schokoladenmasse Feuchtigkeit entziehen musste«, fuhr der Chocolatier fort. »Nur so war die Kristallisation des Zuckers zu verhindern, die für die krümelige Konsistenz verantwortlich war.«

Jetzt wurde es äußerst speziell.

»Lindt versuchte es mit einer ganz neuen Rührmaschine, dem ›Längsreiber‹, Chef.« Abermals übernahm Riwal. »Er benutzte ein flaches, längliches Granitbecken, über dem er Walzen anbrachte, die sich vor- und zurückbewegten. Bei Grain de Sail kann man ein solches altes Gerät noch sehen. Durch die Reibung entstand erhebliche Hitze, die die Schokoladenmasse erwärmte und dadurch flüssig machte. Die Walzen schlugen heftig gegen die Ränder und …«

»Danke, Riwal«, intervenierte Dupin. Es reichte.

»Ihr Inspektor kennt sich aus, alle Achtung. Alles völlig korrekt.«

Auf dem Gesicht des Chocolatiers lag ein Lächeln. Ein wenig makaber, fand Dupin, schließlich lag die tote Adeline Mazago nur ein paar Meter entfernt.

»Und wissen Sie was?«, sagte der Chocolatier. »Die alles verändernde Erfindung verdankt die Welt Lindts Liebe zu den Frauen. Er war ein Bonvivant. Eines Freitagabends hatte er ein Rendezvous. Er musste sich beeilen und vergaß, die Maschine auszustellen. Sie lief dann zweiundsiebzig Stunden durch und vollbrachte das Wunder: eine göttliche, mattglänzende, zartflüssige Masse. Und eine Explosion der Aromen.«

Er klopfte liebevoll auf eine der beiden Maschinen, als handelte es sich um ein Pferd.

»Das hier sind hochmoderne Rundconchen, in ihnen wird die Schokolade durch rotierende Arme bewegt. Sie fassen je eine Tonne Schokoladenmasse. Und kreieren die unglaublichsten Geschmacksnuancen. Bei der richtigen Temperatur verflüchtigen sich alle unerwünschten Aromen, vor allem die Bitterkeit. – Wahre Wundermaschinen.«

Er wirkte wie ein stolzer Vater, der über die erstaunlichen Leistungen seiner wohlgeratenen Kinder spricht.

»Lindt konnte das Verfahren lange geheim halten.« Riwal hatte neuen Mut gefasst. »Die Konkurrenz war über Jahrzehnte abgehängt. Er verdiente Millionen über Millionen, weltweit, sagenhaft.«

»Hat Madame Chesneau Adeline Mazago auf die Sache angesprochen?« Dupin hatte mehr als genug über die Geschichte der Schokolade gehört.

»Auch dies kann Ihnen nur Madame Chesneau selbst beantworten. Ich weiß es nicht.«

Der Chef-Chocolatier wirkte pikiert, dass das Gespräch über den Gegenstand seiner Leidenschaft so abrupt beendet worden war.

»Haben Sie …«

»Da bin ich. So schnell ich konnte, Monsieur le Commissaire.«

Kadeg. Er war hinter einer der beiden Conchiermaschinen hervorgetreten, Dupin hatte ihn nicht kommen sehen. Eine der Spezialitäten seines zweiten Inspektors: aus dem Nichts aufzutauchen.

»Ich bin nicht sofort losgekommen, Monsieur le Commissaire. – Sie wissen ja, die Zukunft der Polizeiarbeit.«

Dupin hatte keinen blassen Schimmer, was Kadeg meinte. Aber es klang hanebüchen.

»Die große Konferenz.«

Dupin stand immer noch auf der Leitung.

»Sie können sich nicht vorstellen, was da jetzt schon alles möglich ist. Die KI ist dabei, einen prometheischen Hyper-Mega-Ermittler zu erschaffen.«

Kadeg liebte Hyper-Mega-Formulierungen.

»Bald füttern wir sie mit ein paar Daten, und schon spuckt sie aus, wer der Täter ist.« Er blickte versonnen Richtung Decke.

Jetzt fiel es Dupin wieder ein. Die in Quimper stattfindende Konferenz zu den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für den Einsatz bei der Polizeiarbeit: »Chancen und Risiken: Integrationsbeispiele neuester KI-Modelle in der Polizeiarbeit«. Ein neues Steckenpferd von Kadeg.

»Dann braucht es uns ja bald nicht mehr«, kommentierte Riwal trocken.

Kadeg zuckte mit den Schultern.

»Allerdings wird es dann auch keine Krimis mehr geben«, setzte Riwal nach, er kannte die neuralgischen Punkte seines Kollegen. »Was sollte ein Autor noch erzählen? Wie ein Ermittler die KI füttert?«

Kadeg blickte missmutig. Krimis waren eine große Leidenschaft des Inspektors, kein »Cosy Crime« selbstverständlich, sondern die schnelleren, härteren Stoffe.

»Dafür wird die KI noch viel spannendere Krimis erfinden und …«

»Riwal! Kadeg!«, ging Dupin dazwischen. »Noch ermitteln wir hier! Und zwar in einem Mordfall, wie es aussieht.«

Es war nicht auszuhalten. Seit Monaten stritten die beiden hingebungsvoll, interessanterweise war Riwal, eigentlich ein nicht minder begeisterter Anhänger neuester Technologien, beim Thema KI zutiefst skeptisch.

»Da hat sie drin gelegen?«

Kadeg – er hatte ansatzlos umgeschaltet – deutete auf den Schokoladenbottich.

»So ist es«, bestätigte Dupin.

»Sie ist sicher schon tot reingeworfen worden. Zumindest war sie bewusstlos oder schwer verletzt.«

»Warum?«

»Hier sind nirgendwo Schokoladenspritzer. Sie hätte sich doch mit Händen und Füßen gewehrt! Was es für den Täter schwer gemacht hätte, sie einfach kopfüber da hineinzuverfrachten. Und er hätte den Kopf schon ein paar Minuten in die Schokolade drücken müssen.«

»Ja, und?« Riwal hielt dagegen. »Eine grazil gebaute Frau, ein großer, kräftiger Mann – er packt sie, schiebt den Oberkörper mit grober Gewalt über den Rand des Bottichs und taucht den Kopf in die Schokolade. Nachdem sie das Bewusstsein verloren hat, bugsiert er den ganzen Körper hinein.«

»In Todesangst würde sie doch …«

»Ich und nur ich werde Ihnen eine Antwort auf diese entscheidende Frage geben können, werte Messieurs.«

Reglas war hinter den Conchiermaschinen aufgetaucht.

»Allerdings kann ich mit der Leiche in diesem Zustand nichts anfangen, eine Zumutung.«

Es wirkte so, als wollte er sich bei den Ermittlern beschweren.

»Ich lasse sie umgehend nach Quimper bringen.«

»Sehen Sie Hinweise auf einen Erstickungstod? Ein Ertrinken?«, wollte Riwal wissen.

»Ich weigere mich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt irgendeine Aussage zur Todesursache zu tätigen.«

»Übrigens sind mittlerweile mehrere Journalisten eingetroffen, Monsieur le Commissaire. Die Sache beginnt sich in der Stadt herumzusprechen.«

Das waren schlechte Nachrichten, die Kadeg da überbrachte. Verwunderlich waren sie natürlich nicht, die Geschichte war ein gefundenes Fressen, es klang zu fantastisch: »Grausiger Schokoladenmord in der idyllischen Ville Close«, so oder ähnlich würden die Schlagzeilen lauten. Die Geschichte hatte gar das Zeug zu einer nationalen Meldung, befürchtete Dupin.

»Sie warten vor der Boutique und wollen Informationen.«

So, wie Kadeg es gesagt hatte, klang es nach hungrigen Raubtieren.

»Ich habe deutlich gemacht, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht äußern werden, und den Kollegen angewiesen, ihnen den Zutritt zu verweigern.«

Kadegs Art ließ vermuten, man hätte es mindestens mit dem Präfekten zu tun. Aber er hatte alles richtig gemacht, Dupin war froh.

»Gut. Sie kümmern sich weiterhin um die Presse, ich kann hier niemanden gebrauchen, der herumschnüffelt und fantastische Geschichten in die Welt setzt.«

Kadeg nickte knapp.

»Wie gesagt, ich nehme die Leiche jetzt mit in die Gerichtsmedizin.«

Reglas sprach in einem beleidigten Ton. Man ließ ihm offensichtlich nicht die angemessene Aufmerksamkeit zukommen. Ohne eine Reaktion abzuwarten, lief er zur Leiche und seinen beiden Assistenten zurück.

»Bonjour!«

Ihr langer geflochtener Zopf flog kokett nach vorne, als Le Menn jäh vor ihnen stehen blieb. Auch sie war wie aus dem Nichts hinter den beiden Maschinen aufgetaucht. Sie trug ihre Uniform: ein kurzärmeliges hellblaues Hemd mit dem markanten Schulterbesatz, eine nachtblaue Hose, seit Neuestem erschien sie sogar mit dem zur Uniform gehörenden Hut. Früher hatte sie ihn kategorisch abgelehnt, jetzt behandelte sie ihn wie ein Modeaccessoire.

»Wir haben eine Liste mit allen Personen erstellt, die hier arbeiten und heute morgen anwesend waren. Zudem eine Aufstellung aller Besucher, viele sind es nicht. Wir befragen sie gerade.«

Dupin nickte zufrieden.

»Ich habe Ihnen den Link zu dem neuen Falldokument gerade geschickt.«

Der Kommissar seufzte und griff nach seinem Handy. Ein neues »Cloud-basiertes« Programm der bretonischen Polizei, das unter anderem – es gab »noch viele weitere praktische Features«, wie Nolwenn es ausdrückte – dazu diente, alle in einem Fall relevanten Personen in einem Dokument zu erfassen. Die ermittelnden Polizisten konnten online simultan darauf zugreifen. Nolwenn war begeistert. »So muss ich nie mehr warten, bis Sie mich endlich mit den für meine Recherchen nötigen Fakten versorgen. Dupin wusste nicht, was sie meinte, er rief Nolwenn während eines Falles doch alle paar Minuten an. Das Programm war mit der polizeilichen Datenbank verknüpft. Eine praktische Neuerung, kein Zweifel, dennoch würde Dupin bis zum Ende seiner Karriere stets sein kleines rotes Clairefontaine verteidigen. Es war weit mehr als ein »Notizheftchen«, wie Nolwenn es despektierlich nannte, es handelte sich um eine äußerst ausgeklügelte Methode der Informationsverarbeitung. Seine Methode zumindest.

»Wo ist eigentlich Nolwenn?«

Es war merkwürdig. Für gewöhnlich meldete sie sich umgehend, sobald es einen Vorfall gab.

»Wir haben sie bisher nicht erreicht«, sagte Riwal. »Ich versuche es weiter.«

Dupin öffnete den Link. Da waren die Listen: »Zerua-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter« und »Besucherinnen und Besucher am 17. Mai«.

Auch Riwal und Kadeg hatten das Programm auf ihren Handys geöffnet.

»Die Mitarbeiter mit der dunkelblauen Markierung waren heute im Haus«, erklärte Le Menn.

Tadellos und wunderbar übersichtlich, musste Dupin zugeben. Bei den Besuchern waren zudem die Zeiten des Besuchs vermerkt.

»Bixente Mazago? Adeline Mazagos Bruder war heute Morgen hier?«

»Von elf Uhr bis kurz nach zwölf.«

»Weiß man, aus welchem Grund?«

»Doppelklicken Sie auf den Namen. Dann sehen Sie, was wir schon zu den einzelnen Personen herausgefunden haben.«

Dupin war bei der eintägigen Einweisung in das Programm abwesend gewesen.

Ein neues Fenster öffnete sich. Es war leer.

»Wir wissen es noch nicht«, erklärte Le Menn trocken. »Wir haben Bixente Mazago bisher nicht erreichen können.«

Dupins Blick war in der Zwischenzeit auf einen anderen Namen gefallen.

»Maëlle Columbani – ist das nicht die Chefin dieser Schokoladenfirma in Morlaix?«

Kürzlich erst hatte Ouest-France ein ganzseitiges Portrait über sie abgedruckt. Dupin war beeindruckt gewesen. Sehr bretonisch: ein junges engagiertes Unternehmen, das sehr vieles sehr anders machen wollte. Es kooperierte mit bretonischen Bio-Produzenten, die saisonale Köstlichkeiten – Kräuter, Gewürze, Früchte – für die schokoladigen Kreationen lieferten, zudem mit mehreren Restaurants, in deren Küchen Schokolade nicht bloß auf der Dessert-Karte eine Rolle spielte. Maëlle Columbani selbst war anscheinend eine fabelhafte Köchin, sie hatte von himmlischen Dingen gesprochen, erinnerte sich Dupin. Einer geschmorten Lammhaxe mit Schokoladen-Rosinen-Soße. Einer Rehkeule mit Jägersoße aus Schokolade, Möhrchen und Rotwein. Er hatte extra Fotos von den Rezepten gemacht, um sie Claire zu zeigen, es dann aber vergessen. Claire liebte kulinarische Experimente und, genau wie Dupin, insbesondere Kombinationen aus Süßem und Salzigem. Am verwegensten hatte eine Kreation geklungen, die gebratene Entenleber mit einer Soße aus Orangenschalen, Schokolade und Armagnac vereinte.

»Genau, Chef«, bestätigte Riwal, »Les folies du chocolat heißt die Firma. Schokoladige Verrücktheiten. Sie hat sie gegründet. Sehr erfolgreich.«

»Und warum war Madame Columbani heute hier?«, fragte Dupin.

»10 Uhr 40 bis ca. 11 Uhr 30« war in der Datei vermerkt.

»Doppelklicken!«, erinnerte ihn Le Menn.

»›Hat A. Mazago im Büro besucht‹«, las Dupin. »›Freundin von Adeline Mazago. Sehen sich regelmäßig, allerdings sonst nicht in der Firma. Letzter Besuch hier vor drei, vier Jahren.‹«

»Wir werden uns mit ihr unterhalten.«

Dupin notierte sich – unter Le Menns skeptischem Blick – etwas in sein Notizbuch.

»Hat von den Mitarbeitern oder Besuchern heute irgendjemand etwas Relevantes bemerkt?«, kam der Kommissar auf den wichtigsten Punkt zu sprechen.

»Nein. – Madame Mazago war heute ausgesprochen guter Laune, sagen alle, die ihr begegnet sind. Sie ist sehr beliebt, scheint es. Sie war die meiste Zeit in ihrem Büro oben unterm Dach. Womit sie sich beschäftigt hat, weiß niemand.«

So formuliert, klang es natürlich mysteriös.

»Sie war zwischendurch auch im Haus unterwegs«, fuhr Le Menn fort. »Wenn sie da ist, schaut sie wohl gerne mal hier und dort vorbei und wechselt ein paar Worte. Und holt sich einen Kaffee in der kleinen Firmenkantine.«

Ein äußerst sympathischer Zug, fand Dupin. Und ein gutes Stichwort.

»Bekommt man dort auch jetzt einen Kaffee?«

Dupin bemerkte, wie sich sein Körper von selbst in Bewegung setzte. Das war es, was er brauchte: ein petit café. Dringend.

»Auf jeden Fall steht da eine imposante Maschine. Wir …«

Jetzt war es Le Menn, die von einem forschen »Bonjour« unterbrochen wurde.

Nevou. Auch sie war nun hinter einer der beiden Conchiermaschinen aufgetaucht. Die Szene entwickelte sich zu einer Art Theateraufführung: alle paar Minuten ein Auftritt einer neuen Figur, ab und zu ein Abgang.

»Es sind noch zwei Kollegen der Spurensicherung angekommen«, rapportierte Nevou.

Damit wäre das Quartett dann doch vollständig. Nevou hatte sich die kurzen Haare vor ein paar Wochen blond färben lassen, Dupin musste sich immer noch daran gewöhnen.

»Höchste Zeit zu verschwinden«, entfuhr es ihm, eigentlich hatte er es nur denken wollen.

Es ging immer wuseliger zu.

»Kadeg und Le Menn«, sagte er, »Sie recherchieren mal, ob Sie irgendetwas zu kriminellen Machenschaften im Zusammenhang mit Schokolade finden. In den Polizei-Datenbanken, in den Medien, im Netz, wo auch immer.«

Dupin war kein Fall bekannt, erst recht kein Mord. Aber das hieß natürlich nichts.

»Vielleicht hat der Mord auch gar nichts mit Schokolade zu tun«, meldete sich Kadeg prompt zu Wort. »Es könnte sich um eine private Angelegenheit handeln. KIZPAVA hat uns noch einmal auf die häufigsten Motive für Mordtaten aufmerksam gemacht.«

»KIZPAVA?« Nevou klang nicht amüsiert.

»Künstliche Intelligenz zur pro-aktiven Verbrechens-Aufklärung.«

An dem Namen konnte man noch arbeiten, fand Dupin.

»Kränkungen und Verletzungen des Selbstwertgefühls rangieren immer noch unangefochten auf Platz eins bei den Motiven, gefolgt von Gier und Rache. Dann kommen Eifersucht, Hass, Liebe, die sexuellen Motive.«

»Ganz was Neues«, kommentierte Le Menn trocken.

»Ich will unbedingt mit Bixente Mazago sprechen.« Dupin setzte sich energisch in Bewegung.

Er sah im Augenwinkel, wie Reglas und sein Team die schokoladenumhüllte Madame Mazago in einen ihrer speziellen Säcke verfrachteten.

»Und mit der zweiten Chocolatière, dieser …«, Dupin warf einen Blick in sein Notizbuch, »Eléna Chesneau. Und mit Maëlle Columbani. Und mit dem Filialleiter natürlich. Ich rufe Nolwenn an, sie …«

Dupin war voller Elan um eine der beiden Conchiermaschinen herumgelaufen und dabei mit jemandem zusammengestoßen. Einigermaßen heftig.

Er brauchte einen Moment, um zu verstehen, was los war.

»Nolwenn!?«

»Und es ist wirklich Adeline, Monsieur le Commissaire?«

Natürlich war es keine echte Frage. Nolwenns Gesichtsausdruck changierte zwischen Entsetzen und Wut.

Ohne eine Antwort abzuwarten, stürmte sie an Dupin vorbei.

»Ich fasse es nicht!«, rief sie laut und ohne sich umzudrehen. Ihre braunen Haare – ein gestufter, längerer Bob mit Pony – fielen noch wilder durcheinander als sonst.

Sie trug eine dunkelblaue Stoffhose und eine dazu passende Bluse, ihre obligatorische Handtasche, ein Wunderwerk, schaukelte bedenklich, als sie geradewegs auf Reglas und seine Mitarbeiter zusteuerte.

»Ich will sie sehen«, befahl Nolwenn, als sie vor ihnen zum Stehen kam.

»Und warum, wenn ich fragen darf?« Reglas’ Tonfall war noch unangenehmer als sonst. »Aus welchem Grund will die Assistentin eines Commissaires das Mordopfer sehen?«

Dupin befürchtete das Schlimmste. Mindestens eine Explosion. Ein Erdbeben. Die Apokalypse. Das Wort »Assistentin« war im Kommissariat in den letzten Jahren nicht mehr ausgesprochen worden. Niemand würde es wagen.

Einen Moment stand Nolwenn bewegungslos da. Sehr nah vor Reglas. Riwal, Kadeg, Nevou und Le Menn starrten die beiden an, Pichard ebenfalls, auch der Maître schien zu spüren, dass sich hier ein Sturm zusammenbraute. Wortlos ging Nolwenn in die Hocke und öffnete den Reißverschluss des Leichensacks, bis das Gesicht freilag. Die Schokolade war hart geworden, an mancher Stelle brüchig, wahrscheinlich durch das Anheben des Körpers.

Das Ganze war so schnell vonstattengegangen, dass Reglas und seine beiden Mitarbeiter zu spät reagierten.

»Das ist infam!«, schimpfte der Gerichtsmediziner. »Lassen Sie die Finger von meiner Toten! Das ist ein schwerer Verstoß …«

»Es ist immer noch unsere Tote«, intervenierte Dupin. Er hatte sich unmittelbar vor ihm aufgebaut, er überragte ihn um einen Kopf. Verglichen mit Dupin war Reglas ein Strich in der Landschaft.

Dupin hatte mit gesenkter Stimme gesprochen, ein Alarmzeichen, wie jeder wusste, der den Kommissar auch nur ein wenig kannte. Reglas gehörte dazu.

»Ich …« Er sprach nicht weiter. Er war blass um die Nase.

Nolwenn schloss den Sack wieder, es schien, als hätte sie Reglas nicht gehört. Dann erhob sie sich.

»Wir nehmen sie jetzt mit«, begann Reglas von Neuem. »Die Tote, meine ich«, schob er rasch hinterher. Schon machte er auf dem Absatz kehrt und ging auf den Ausgang zu.

Die junge Frau ergriff die beiden Schlaufen des Leichensacks an der Kopfseite, der junge Mann die an der Fußseite.

»Auf drei«, wies sie ihn an. »Eins, zwei, drei.«

Schon schwebte die Tote mit ihnen davon.

»Sie scheinen Adeline Mazago besser gekannt zu haben?«, richtete sich Dupin an Nolwenn.

»Ich eigentlich weniger. Sie war die Teamkollegin von meinem Mann.«

»Teamkollegin?«

»Douric Ar Zin.«

»Was soll das heißen?« Dupin runzelte die Stirn.

»Der legendäre Pétanque-Club. Hier in Concarneau, Chef«, sagte Riwal.

»Den kennen Sie ja hoffentlich«, sagte Nolwenn. »Mein Mann und sie spielen im selben Team. Sie haben doch letztens die Championnats Départementaux in Ploudaniel gewonnen. Erinnern Sie sich nicht?«

Jetzt erinnerte Dupin sich. Natürlich. Es war ein riesiges Spektakel gewesen, die halbe Stadt hatte ausgelassen gefeiert. Dupin wusste, dass Nolwenns Mann mitgemacht hatte. Der große französische Nationalsport. Nord, Süd, Ost, West, das ganze Land spielte Pétanque, einige Regionen des Landes noch leidenschaftlicher als andere.

»Das ist ein schwerer Schlag. Für das Team. Für meinen Mann. Er mochte Adeline sehr.« Erst nach einer Pause fügte Nolwenn hinzu: »Natürlich in erster Linie für ihre Geschwister. Ihre Freunde. Das Unternehmen.«

Immerhin.

Lebensmittelchemikerin, visionäre Unternehmerin, passionierte Opernbesucherin, überhaupt Kunst- und Kulturliebhaberin, Gourmande, jetzt auch noch meisterliche Pétanque-Spielerin. Adeline Mazago war eine vielseitige Person gewesen.

»Adeline ist ein paarmal bei uns zum Essen gewesen.«

Dupin zückte sein Notizbuch.

»Ich habe immer Lammhaxe gemacht. Ihr Lieblingsessen. Souris d’agneau. Einen Tag lang bei niedriger Temperatur in Thymian und Honig geschmort.«

Es war auch eines von Dupins Lieblingsessen, ihm lief das Wasser im Munde zusammen.

»Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen?«

»Ach.«

Ein seltsames Ach.

»Vorletztes Wochenende erst. Bei dem Spiel gegen Pont-Aven.«

»Und? Worüber haben Sie gesprochen? Wirkte sie anders als sonst?«

»Sie war sehr fröhlich. Wir haben über den spektakulären Sieg bei der Meisterschaft gesprochen. Und über die letzten Kreationen von Zerua. Die neunzigprozentige Schokolade mit Rosa Pfeffer. Unfassbar. Ich liebe sie.«

Nolwenn war, was man in Frankreich eine amatrice de chocolat nannte – es gab im Land viele Millionen davon –, ein höchst angesehener Titel. Eine passionierte Schokoladenliebhaberin.

»Vor allem haben wir den Skandal mit der Minzschokolade diskutiert.«

»Was für ein Skandal?«

»Dass es sie nicht mehr gibt! Völlig inakzeptabel. Früher stellte jede Schokoladenfirma, die etwas auf sich hielt, Minzschokolade her, ein ehrwürdiger Klassiker, absolut deliziös – heute sucht man sie vergebens. Adeline wollte sich darum kümmern.«

Dupin seufzte. »Hatte Adeline Mazago einen Partner, eine Partnerin?«