Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Karl-May-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Karl Mays Beziehung zu dem Lexikografen, Herausgeber, Redakteur und Verleger Joseph Kürschner (1853-1902) war für die literarische Karriere des sächsischen Erzählers von großer Bedeutung. Dieser Band dokumentiert und kommentiert erstmals umfassend und auf dem aktuellen Stand der Forschung den Briefwechsel zwischen May und Kürschner - eine Korrespondenz, die Mays Entwicklung vom erfolgreichen Reiseschriftsteller und Jugendautor zum pazifistischen Dichter des symbolisch-allegorischen Spätwerks inspirierend und spannungsreich begleitet hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 568

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KARL MAY’SGESAMMELTE WERKEUND BRIEFE

BAND 94

KARL MAY

BRIEFWECHSEL MITJOSEPH KÜRSCHNER

Mit Briefen von und anWilhelm Spemann u. a.

Herausgegeben von Hartmut Vollmer,Hans-Dieter Steinmetzund Wolfgang Hainsch

Herausgeber der Gesammelten Werke:Lothar und Bernhard Schmid

© 2013 Karl-May-Verlag, Bamberg

ISBN 978-3-7802-1594-9

KARL-MAY-VERLAGBAMBERG • RADEBEUL

Vorwort

Karl Mays Beziehungen zu Verlagen und Zeitschriftenredaktionen waren – insgesamt betrachtet – keineswegs harmonische literarische ‚Interessensgemeinschaften‘, die einvernehmlich das Ziel verfolgten, der schriftstellerischen Arbeit zu einer adäquaten Publikation zu verhelfen. Schon früh wurde May mit den ökonomischen Regeln und den merkantilen Forderungen eines Literaturbetriebs konfrontiert, der auf ihn eine ambivalente Wirkung ausübte. Denn einerseits sorgte dieser ‚Betrieb‘ für Mays beruflichen Aufstieg, für seine gesellschaftliche Reputation, den ersehnten Wohlstand und Ruhm, andererseits zermürbte er den Schriftsteller durch eine kontinuierlich geforderte, gewaltige, allzu kraftraubende Produktivität.

Als reüssierender Autor, der nach seinen Haftstrafen der Publikationsforen bedurfte, um sich eine schriftstellerische Existenz zu verschaffen, literarisch auf sich aufmerksam zu machen und sich einen Namen als Erzähler zu erschreiben, musste er seine Werke Zeitungsredaktionen und Verlagen anbieten, diese mit spannenden und unterhaltsamen Texten überzeugen und sie motivieren, seine eingereichten Manuskripte zu veröffentlichen.

Mays Briefwechsel mit seinen Verlegern, Herausgebern und Redakteuren geben wichtige Auskünfte über die – oft problematische – Entstehung und Publikation seiner literarischen Werke. Zugleich gewähren sie bemerkenswerte Einblicke in den genannten Literaturbetrieb Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Nicht zuletzt sind sie beredte Zeugnisse für die Konflikte des ‚freien‘ Schriftstellers mit den Forderungen und Gesetzen eines expandierenden Buchmarkts.

Vor diesem Hintergrund ist auch Mays Beziehung zu dem Lexikografen, Herausgeber, Redakteur und Verleger Joseph Kürschner (1853–1902) zu betrachten.

Der am 20. September 1853 in Gotha als Sohn des Goldschmieds und Juweliers Selmar Kürschner (1813–1871) und dessen Frau Lina, geb. Madelung (1830–1911) geborene Joseph Kürschner war sicherlich eine der bedeutendsten und einflussreichsten – charakterlich wohl auch sonderbarsten – Persönlichkeiten des literarischen Lebens im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sein Name steht noch heute als Synonym für den von ihm zur Popularität geführten Deutschen Literaturkalender und für den erst über zwei Jahrzehnte nach Kürschners Tod ins Leben gerufenen Deutschen Gelehrtenkalender sowie für die Herausgeberschaft zahlreicher wichtiger lexikalischer Nachschlagewerke und enzyklopädischer Handbücher, Buchreihen, Periodika und illustrierter Prachtbände. Zu Kürschners besonderen Verdiensten zählen überdies seine reformerischen Bemühungen um die Rechte und die soziale Absicherung des Berufsschriftstellers, seine zukunftsweisenden Versuche, den gesamten Schriftstellerstand zu organisieren und zu einem Verband zusammenzuschließen. Kürschner war neben seiner enorm produktiven literarischen Tätigkeit ein leidenschaftlicher Sammler (von Büchern und Autografen über Kunstblätter und Fotografien bis zu Uhren und Medaillen) und Bergwanderer, ein Liebhaber des Theaters und ein engagierter ‚Wagnerianer‘. Trotz seiner zahlreichen publizistischen Erfolge blieb er jedoch ein von unstillbarem Ehrgeiz, vom Verlangen nach Anerkennung und Macht Getriebener. Charakterlich zeigte er sich denn auch als ein sehr zwiespältiger Mensch, der die Öffentlichkeit scheute (signifikanterweise sind Fotoporträts Kürschners überaus rar), gesellschaftliche Kreise mied und sich auf eigennützige Strategien in Machtspielen verstand. Das Urteil des May-Verlegers Wilhelm Spemann (1844–1910) – wenngleich unverkennbar von der Enttäuschung und Verbitterung über die Abwendung eines ehemals hochgeschätzten Geschäftspartners geprägt – dürfte ein zutreffendes Porträt gezeichnet haben: „Kürschner ist einer der merkwürdigsten Menschen, die mir je begegnet sind. Er kann eine große Macht ausüben, denn in seiner Weise ist er selbst eine geistige Macht seltener Art. […] Sein Fehler ist ein rücksichtsloser Egoismus, Herrschbegier und Eitelkeit. Diese Seite seiner Natur spielt ihm selbst die bösesten Streiche. Ruhig und gesetzt? Nein – das absolute Gegenteil. Sprunghaft, launig, dann sentimental, dann wieder knabenhaft – aber eine eminente Arbeits- und Organisationskraft, eine Spürnase wie keine zweite, seine Arbeit bewunderungswürdig gut und unangreifbar. Wenn Sie bedenken, was er alles gemacht hat und daß ihm eigentlich so gut wie kein einziger Fehler nachgewiesen worden ist, so kann man ihm eine Genialität in bestimmter Richtung nicht absprechen.“1

Kürschner war dieser ‚eminent arbeits- und organisationskräftige‘, ‚bewunderungswürdig gute‘, überaus geistreiche Mitarbeiter Spemanns, als er Anfang der 1880er-Jahre mit Karl May in Kontakt trat und ihn für die 1881 gegründete illustrierte Zeitschrift Vom Fels zum Meer um einen erzählerischen Beitrag bat. Nach Kürschners kurzzeitigen Tätigkeiten für diverse Zeitschriften in den 1870er-Jahren bedeutete sein Vertragsabschluss mit dem Stuttgarter Verleger Wilhelm Spemann im Mai 1880 – zunächst bzgl. des Projekts einer Theatergeschichte, das jedoch nicht realisiert wurde – für ihn den eigentlichen Beginn seiner publizistischen, redaktionellen und editorischen Karriere. Als Schriftleiter der Zeitschrift Vom Fels zum Meer und der ‚Hand- und Hausbibliotheks‘-Reihe Collection Spemann, als Herausgeber der vielbändigen Lieferungsreihe Deutsche National-Litteratur, des Deutschen Litteratur-Kalenders, von Kürschner’s Taschen-Konversations-Lexikon und vom weitergeführten Pierer’s Konversations-Lexikon (mit dem Universal-Sprachen-Lexikon) sowie des Quart-Lexikons und des Staats-, Hof- und Kommunal-Handbuchs trug Kürschner wesentlich zur Profilierung des 1873 gegründeten Spemann-Verlags bei.

Karl May dürfte als Autor spannend-exotischer Abenteuererzählungen, die ab Mitte der 1870er-Jahre in verschiedenen Zeitschriften erschienen, u. a. ab 1879 in Friedrich Pustets Deutschem Hausschatz in Wort und Bild2, Kürschners Aufmerksamkeit und Interesse geweckt haben.3 Vermutlich im Frühjahr/Sommer 1882 wandte er sich an May mit einer (nicht überlieferten) Einladung zur Mitarbeit an der vor wenigen Monaten gegründeten Zeitschrift Vom Fels zum Meer. Bedenkt man, dass bereits im Frühjahr 1883 Spemann persönlich die Idee zu einer Romanreihe unter dem Titel Der Weltläufer mit May besprach und dieses Projekt auch schon vertraglich zu sichern versuchte, so darf man vermuten, dass hierbei die zwischen Anfang Januar und Ende März 1882 in der Belletristischen Correspondenz abgedruckte Erzählung Der Krumir4, die im Untertitel deklarierte: „Nach den Erlebnissen eines ‚Weltläufers‘ von Karl May“, eine initiatorische, das erzählerische Potenzial des Autors beweisende Rolle gespielt hat.

Nach der Anfrage Kürschners erschien im Oktober 1882 Mays kurdische Erzählung Christi Blut und Gerechtigkeit5 in der Zeitschrift Vom Fels zum Meer – Mays erste Publikation für Spemann, die den reüssierenden Autor zu weiteren Arbeiten für den Stuttgarter Verlag motivierte. Auch Kürschner war an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert, hatte May mit seiner Debüterzählung in Vom Fels zum Meer die Vorstellungen des Schriftleiters von einem unterhaltsamen, spannend-exotischen und zugleich moralische Ansprüche verfolgenden Erzählbeitrag fraglos erfüllt. So beantwortete May Kürschners „gütige Zuschrift“, der das Fels-Heft mit der Erzählung Christi Blut und Gerechtigkeit beilag, am 10. Dezember 1882 – in dem ersten überlieferten Brief Mays an Kürschner – „dahin, daß ich zwar augenblicklich sehr beschäftigt bin, Ihnen aber bis Anfang Januar einen Beitrag zu Handen stellen werde“: „Es ist mir ja eine hochgeschätzte Ehre, unter Ihrer bewährten Leitung Mitarbeiter Ihres ausgezeichneten Unternehmens sein zu dürfen.“

Trotz der in der Tat für May höchst arbeitsreichen Zeit, resultierend aus seinen Schreibverpflichtungen für den Dresdner Kolportageverleger H. G. Münchmeyer und für Pustets Deutschen Hausschatz, konnte er sein Versprechen halten und Kürschner den angekündigten Beitrag, die lappländische Erzählung Saiwa tjalem6, im Januar 1883 liefern, sodass der Text schon im Februar 1883 in Vom Fels zum Meer erschien. Diese zügige, termingerechte Manuskriptlieferung, die den Redakteur und den Verleger für die weitere Zusammenarbeit zukunftsfroh stimmte, wurde in der Folgezeit freilich keineswegs zur Regel – im Gegenteil: Mays Korrespondenz mit Kürschner und Spemann gibt Zeugnis für die immer wieder nicht eingehaltenen Manuskriptabgabetermine und für die permanenten brieflichen und telegrafischen textfordernden Mahnungen des Redakteurs bzw. Herausgebers und des Verlegers. Diese Problematik lässt sich nachvollziehbar erklären durch die genannten Parallelarbeiten des Schriftstellers. Die Gründe für die Arbeitsüberlastung Mays finden sich zum einen in seinem schon einleitend erwähnten Bemühen, sich als freier Schriftsteller eine gut situierte bürgerliche Existenz aufzubauen, wodurch er finanziell attraktive Publikationsangebote nicht, oder kaum, ausschlagen konnte; zum anderen hatte May sich als Autor, als Reiseerzähler, zu profilieren und sich einer möglichst breiten Öffentlichkeit vorzustellen, um die genannten Publikationsangebote überhaupt zu erhalten und später nicht nur von Zeitschriftendrucken, sondern auch von Buchveröffentlichungen zu profitieren. Im Falle Kürschners war May überdies offenbar sehr bewusst, mit welchem einflussreichen Publizisten und welchem namhaften Periodikum er es zu tun hatte, ja, welche „hochgeschätzte Ehre“ ihm tatsächlich zuteil wurde, von diesem geistreichen Schriftleiter des Spemann-Verlags zur Mitarbeit aufgefordert zu werden. Um Kürschner trotz fehlender Arbeitszeit nicht zu enttäuschen, den Verlust des wichtigen literaturgeschäftlichen Kontakts nicht zu riskieren und um zu beweisen, wie ernst er die Publikationsofferten nahm, flüchtete May – wieder einmal – in die Fiktion, indem er literarische Werke fingierte, mit denen er bereits beschäftigt sei, oder Reisen vorschob, die dem Bild des schreibenden ‚Weltläufers‘ entsprachen und eine kontinuierliche schriftstellerische Arbeit und eine termingemäße Manuskriptlieferung verhinderten. Weder die 1885 angekündigte Erzählung Die erste Liebe des Mahdi noch der 1886 avisierte Roman Die Schejtana wurden von May geschrieben; lediglich eine ‚Idee‘ blieb schließlich auch der Romanzyklus Ein Weltläufer, mit dem Spemann den immer erfolgreicher werdenden Hausschatz-Autor schon kurz nach den ersten Veröffentlichungen Mays in seinem Verlag längerfristig an sich zu binden gedachte. Durchaus prophetisch und ein Idealverhältnis von Autor und Verleger beschwörend bemerkte Spemann gleich in seinem ersten überlieferten Brief an May vom 17. Mai 1883: „Jeder Autor wird am Schluß seiner Laufbahn sich darüber klar sein, daß sein Erfolg, die Schnelligkeit seiner Wirkung, die Dauer seiner Wirkung wohl in Zusammenhang steht mit der geistigen Leistung seines Verlegers.“

Zwar nicht in Bezug auf das Weltläufer-Projekt, doch hinsichtlich der gewünschten längerfristigen produktiven Zusammenarbeit war Spemann bei May schließlich erfolgreich. Weniger Erfolg hatte dagegen Kürschner bei seinen Bitten um Beiträge des Reiseerzählers für die Zeitschrift Vom Fels zum Meer; erst im November 1887 erschien dort als dritter und letzter May-Text die orientalische Erzählung Maghrebel-aksa7. Sogar Kürschners Angebot, einen Roman von May zu veröffentlichen, konnte der vielbeschäftigte Schriftsteller nicht annehmen, obwohl er dieses Werk in seiner Fantasie in groben Zügen bereits konzipierte: „Die Arbeit soll ein Horace Vernet’sches Gemälde sein mit leuchtendem Colorit und düstrem Schatten, eine lebensvolle und lebenswahre Schilderung orientalischer Zustände mit befriedigendem Schlusse.“ (an Kürschner, 17.10.1886). Erfolgreicher war Kürschner dann in seiner kurzzeitigen Funktion als Redakteur der von Spemann ab Januar 1887 herausgegebenen ‚illustrierten Knaben-Zeitung‘ Der Gute Kamerad: „Wären Sie nicht vielleicht in der Lage“, so fragte er May am 10. November 1886, „mir sofort ein größeres Manuscript, eine möglichst spannende anziehende Jugendschrift enthaltend, für ein neues Unternehmen zu senden[,] über welches ich Ihnen gelegentlich noch Weiteres mittheilen würde? […] Ich lege besonderes Gewicht auf überseeisches von großer Spannung und abwechslungsreicher Szenerie.“

In einem nicht überlieferten Antwortbrief wies May Kürschner jedoch darauf hin, dass er sich Spemann vertraglich verpflichtet habe, für die Weltläufer-Reihe zu schreiben. Der organisatorisch versierte Kürschner wusste nach Rücksprache mit Spemann Rat, indem er May vorschlug, das dem Verleger „contractlich zugesagte Werk“ für den Guten Kameraden zu liefern, wodurch er „ja gewissermaßen gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen“ könne (Brief Kürschners an May vom 15.11.1886). Das Werk, das May daraufhin schrieb, war die Jugenderzählung Der Sohn desBärenjägers, deren erster Teil bereits im ersten Heft der neu gegründeten Knabenzeitschrift am 1. Januar 1887 erschien. Dem Bärenjäger folgten im Kameraden die Erzählungen Der Geist der Llano estakata (1888), Kong-Kheou, das Ehrenwort (1888/89), Die Sklavenkarawane (1889/90), Der Schatz im Silbersee (1890/91), Das Vermächtnis des Inka (1891/92), Der Ölprinz (1893/94) und Der schwarze Mustang (1896/97).8

Kürschner hatte die redaktionelle Tätigkeit für den Guten Kameraden indes schon im Dezember 1886, noch vor dem Erscheinen des ersten Heftes, wegen „Arbeitsüberhäufung“ (Brief an May vom 14.1.1887) beendet. Seine Korrespondenz mit May beschränkte sich dementsprechend in den folgenden Jahren, bis zu seiner Trennung von Spemann im April 1889, auf wiederholte, sporadische Anfragen zur Mitarbeit an der Zeitschrift Vom Fels zum Meer. So blieben ihm auch die enervierenden Probleme erspart, mit denen sich Spemann bzw. die Redaktion des Guten Kameraden aufgrund der unregelmäßigen, zu stetigen Mahnungen nötigenden Manuskriptlieferungen Mays konfrontiert sah. Kürschner scheint durch seine eigenen Erfahrungen mit May diese Problematik – die zur gleichen Zeit auch die Redaktion des Deutschen Hausschatzes leidvoll erleben musste – bereits im Oktober 1886 vorausgeahnt zu haben, als er dem umworbenen Autor im Zusammenhang mit seinem Angebot einer Romanpublikation in Vom Fels zum Meer dezidiert erklärte: „Auf eine theilweise Einsendung des Manuscripts können wir uns aber nicht einlassen. Was sollten wir machen, wenn eine auch von Ihnen ganz unverschuldete Verspätung der Manuscript-Sendung [eintritt]. Das geht leider keinesfalls“ (Brief an May vom 19.10.1886).

Diese Kondition war sicherlich auch ein entscheidender Grund, warum May, der auf laufende Honorare für die einzelnen Textlieferungen angewiesen war, den von Kürschner erwünschten Roman nicht schrieb – obwohl der Redakteur und Herausgeber ihm wenige Tage zuvor „ein Honorar bis zu 1000 Mark pro Felsbogen“ offeriert hatte (Kürschner an May, 3.10.1886), was May derart imponierte, dass er dieses Honorarangebot noch viele Jahre später in seiner Autobiografie Mein Leben und Streben zitierte.9

Die Honorarfrage sollte auch im weiteren Verlauf der Arbeiten Mays für Spemann zur Ursache größter Spannungen werden, die den Schriftsteller dazu bewogen, den im Dezember 1888 unterzeichneten Exklusivvertrag mit dem Stuttgarter Verleger nicht einzuhalten und in den 1890er-Jahren, in einer Zeit, als seine Gesammelten Reiseromane bereits im Freiburger Fehsenfeld-Verlag erschienen, massiv auf eine – von Spemann allerdings nicht akzeptierte – Trennung zu drängen.

Der finanzielle Aspekt spielte auch bei den zunehmenden Konflikten zwischen Kürschner und Spemann Ende der 1880er-Jahre eine wesentliche Rolle. Maßgeblich gefördert wurden diese Konflikte dadurch, dass Kürschner in seiner Tätigkeit für Spemann immer stärker das Verlangen nach Eigenständigkeit verspürte. Bereits Ende 1883 schrieb er dem Mannheimer Schriftsteller-Freund Gustav Wacht (d. i. Friedrich Algardi, 1841–1918), dem er sich mit seinen privaten Problemen immer wieder anvertraute: „In all dem glanz meiner stellung, in all der freiheit zur befriedigung meiner materiellen wünsche, die ich jetzt geniesse, sehne ich mich fort, fühle ich es wie ketten auf mir lasten. Aber ich sehe doch klar genug dass ich jetzt noch nicht kann.“10

Immerhin gelang es Kürschner, in seinen Diensten für Spemann einige – privilegierte – Freiheiten geltend zu machen. Zu seinen Unabhängigkeitsbestrebungen zählte wesentlich die Gründung der Deutschen Schriftsteller-Zeitung, die sich als Organ einer berufsschriftstellerischen Interessenvertretung verstand und deren erste Nummer am 1. Januar 1885 im Selbstverlag erschien. Schon im September 1884 hatte Kürschner auch Karl May über die neue Zeitschrift informiert und bei ihm Interesse, und einen Abonnenten, gefunden.

Kürschners Arbeitsleistung, seine editorischen und redaktionellen Tätigkeiten, die Zahl seiner Publikationen in seiner Zeit als Beschäftigter Spemanns waren immens. Eine wesentliche Triebkraft für seine unermüdliche Produktivität war gewiss der bereits genannte enorme Ehrgeiz, das unaufhörliche Streben nach Ehre und Macht. So empfand Kürschner auch seine Beziehung zu Spemann als ein spannungsvolles Machtverhältnis: „Er [Spemann] weiss, dass ich eine grosse begabung für geschäftliches habe, die sich rapide entwickelt, aber ich bin der litt. meister, von dem er nur die kniffe weg hat u. so ist er mehr in meiner als ich in seiner hand.“11

Kürschners gewaltiger Arbeitseifer und sein kritischer Blick auf die Mitwelt dürften auch die Ursache dafür gewesen sein, dass er keinen Zugang zur Stuttgarter Gesellschaft fand und sich immer wieder zurücksehnte nach der Thüringer Heimat. In seinem Privatleben, im Kreis seiner jungen Familie, konnte er immerhin kurzweilige Momente abseits der arbeitsreichen Aufgaben und Pflichten erfahren. Am 1. Juni 1881 hatte er Emma Haarhaus (1858–1928), die Tochter seiner ehemaligen, verwitweten Hauswirtin in Berlin-Lichterfelde, geheiratet. 1882 kam die erste Tochter Elsa zur Welt; ihr folgten die Kinder Wolfgang (1885), Irmgard (1888) und Otto (1891).

Kürschners Spannungen mit Spemann kulminierten im Projekt, die Verlagsrechte zu Pierer’s Konversations-Lexikon zu erwerben, das bereits in sechster Auflage zwischen 1875 und 1879 im Spaarmann-Verlag (Oberhausen, Leipzig) in achtzehn Bänden erschienen war. „Noch während die Verhandlungen über den Ankauf des Lexikons schwebten“, so Adolf Spemann im Buch über seinen Vater Wilhelm Spemann, „war zwischen Spemann und Kürschner ein Herausgebervertrag geschlossen worden, nach dem Kürschner die Schriftleitung der Neuauflage gegen ein Honorar von 40 000 Mark übernehmen sollte; für Auflagen über 20 000 war eine Vergütung von tausend Mark für jedes weitere Tausend Auflage vereinbart. Als nun aber der Kaufvertrag über das Lexikon geschlossen war und es für Spemann kein Zurück mehr gab, trat Kürschner mit dem Plan hervor, ein Universal-Sprachenlexikon in zwölf Sprachen mit dem Konversationslexikon zu verbinden. Mit der Annahme dieses Planes war die Forderung eines Sonderhonorars von 50 000 Mark für diese Idee verbunden, das binnen einem Jahr zahlbar sein sollte.“12 Mit der Drohung, bei Nichtannahme des Plans „den Gedanken des Universalsprachenlexikons an einen der bekannten großen Lexikonverleger zu verkaufen“13, konnte Kürschner sich bei Spemann schließlich durchsetzen. So erschien die siebte Auflage von Pierer’s Konversations-Lexikon gemeinsam mit dem Universal-Sprachen-Lexikon unter der Herausgeberschaft Kürschners ab 1888, auch als Lieferungswerk, im Spemann-Verlag; komplett lag das Lexikon 1893 in zwölf Bänden vor: „Trotz den ungeheuren auf dieses Werk verwendeten Mühen und Kosten ergab es einen völligen Mißerfolg, so daß es Anfang 1895 aus dem Handel gezogen und 1896 verramscht wurde.“14

Die konfliktreichen Erfahrungen um dieses Lexikon-Projekt, die zu einem unerbittlichen Machtkampf zwischen Verleger und Herausgeber eskalierten, bestärkten Kürschners Bestrebungen, sich von Spemann zu lösen. Schon im Juni 1886 teilte er Gustav Wacht vertraulich mit: „Ich erhielt […] das direkte anerbieten die direktion der Deut. Vls. Anstalt zu übernehmen, gegen tantième von verlag, druckerei, papierfabriken etc. Bei einem reingewinn wie 1884 würden sich beispielsweise meine einnahmen im jahr auf 73,000 mk. belaufen. Dabei grosse freiheiten, genannt werden auf allen publikationen als herausgeber […] Schwer, sehr schwer freilich wird es werden, von Sp[emann] loszukommen.“15

Als die Deutsche Verlags-Anstalt ihr Angebot 1889 wiederholte, entschloss Kürschner sich endgültig von Spemann zu trennen. Am 20. April 1889 unterzeichnete er einen Vertrag mit der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart und wurde nun zum literarischen Direktor und Vorstandsmitglied eines der größten deutschen Verlagshäuser. Wilhelm Spemann habe an dem „Bruch“, so sein Sohn Adolf, „schwer getragen“ und ihn „eigentlich nie ganz verwunden“, „denn er empfand den Schritt Kürschners als Verrat“.16

Von Spemann „loszukommen“, versuchte auch Karl May – wie Kürschner rastlos literarisch tätig und nach Anerkennung strebend – wiederholt, verstärkt Anfang der 1890er-Jahre, als seine Überzeugung wuchs, von dem Stuttgarter Verleger nicht angemessen und vertragsgerecht honoriert zu werden, wenngleich die ab 1890 erscheinenden Buchausgaben der im Guten Kameraden veröffentlichten Jugenderzählungen May neue Einnahmen verschafften. Diese Bände wurden nun von der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart publiziert. Wilhelm Spemann hatte mit den Brüdern Adolf und Paul Kröner zum 1. Januar 1890 einen Vertrag geschlossen, durch den die Verlage Gebr. Kröner, Hermann Schönlein Nachf., Ernst Keil’s Nachf., J. G. Cottasche Buchhandlung Nachf. und W. Spemann zur Union Deutsche Verlagsgesellschaft zusammengeführt wurden. Trotz Mays mit Spemann im Dezember 1888 abgeschlossenen Kontrakts, der den Schriftsteller in § 1 verpflichtete, „ausschließlich“ für den Spemann-Verlag zu arbeiten: „Er wird alles das, was er unter eigenem oder fremde[m] Namen schreibt, zuerst Herrn W. Spemann zur Aufnahme in seine Journale und zum Buchverlage anbieten“, veröffentlichte er weiterhin Reiseerzählungen im Deutschen Hausschatz und schloss dann gar mit dem Freiburger Verleger Friedrich Ernst Fehsenfeld am 17. November 1891 einen Vertrag, die im Hausschatz und anderen Zeitschriften erschienenen Werke ab 1892 als Carl May’s gesammelte Reiseromane in Buchfassung zu publizieren. Um der Beschuldigung des Vertragsbruchs zu entgehen, deklarierte May die Fehsenfeld-Bände Spemann und dem Union-Verlag gegenüber als „Neubearbeitungen“17, obwohl er tatsächlich doch eigens für die Fehsenfeld-Reihe ‚Originalwerke‘ verfasste, wie etwa 1893 den Roman WinnetouI18. Mays Briefen an Fehsenfeld19 ist zu entnehmen, dass er den Bruch mit Spemann – allerdings vergeblich – provozierte, zugleich aber weiterhin, wenn auch auf wiederholtes Drängen und mit unregelmäßigen Manuskriptlieferungen (insbesondere bei den Jugenderzählungen Der Ölprinz und Der schwarze Mustang), Beiträge für den Guten Kameraden schrieb: „Ich will und muß von Spemann los“, bekannte er Fehsenfeld am 25. Juni 1892: „Er ist nicht Der, als welcher er mir erschien; er beutet mich aus.“ Vier Monate später bekundete er Fehsenfeld erneut die „Hoffnung, loszukommen“; „den letzten, entscheidenden Schritt“ könne er aber „erst dann thun“, wenn er „anderweit gesichert“ sei (Brief an Fehsenfeld vom 10.10.1892). Zwei Jahre später, im Juli 1894, teilte er dem Freiburger Verleger mit, dass er, „natürlich hinter Spemanns Rücken“, für den Deutschen Hausschatz eine neue größere Arbeit schreiben wolle, die dann in die Fehsenfeld-Reihe aufgenommen werden könne (Brief an Fehsenfeld vom 17.7.1894). Spemanns Nachsicht und seine Scheu vor einer prozessualen Auseinandersetzung, die wohl den endgültigen Verlust seines zugkräftigen Autors bedeutet hätte, sorgten dafür, dass die Situation im März 1897 unverändert war, und May Fehsenfeld gegenüber weiterhin über die „geistige Sklaverei“ klagte: „Sie wissen, daß ich Contract mit Spemann habe; ich hoffe, jetzt von ihm loszukommen.“ (Brief an Fehsenfeld vom 26.3.1897) – Mit der Jugend-erzählung Der schwarze Mustang, die von September 1896 bis März 1897 im Guten Kameraden erschien, schrieb Karl May dann tatsächlich sein letztes Werk für Wilhelm Spemann.

Joseph Kürschner scheint von Mays Exklusivvertrag mit Spemann nichts gewusst zu haben. Als literarischer Direktor der Deutschen Verlags-Anstalt und in seiner Funktion als Herausgeber der dort erscheinenden Zeitschriften Ueber Land und Meer, Illustrirte Welt, Deutsche Roman-Bibliothek und Illustrirte Romane aller Nationen wandte er sich schon kurz nach Aufnahme seiner neuen Geschäfte im September 1889 an May mit der Bitte, zu einer Illustration des französischen Malers und Zeichners Georges Montbard (1841–1905) „eine packende, lebhaft gefärbte, ca. 80. bis 100. Druckzeilen umfassende Novelette – Genre Lederstrumpf – zu schreiben“ (Brief an May vom 17.9.1889). May verfasste daraufhin die Erzählung Im Mistake-Cannon20, die Anfang Oktober 1889 in der Illustrirten Welt erschien. Bereits für den Guten Kameraden hatte er einige kurze Texte zu Illustrationen geschrieben, sodass Kürschner sich der gewünschten erzählerischen Qualität gewiss sein konnte. Kurz darauf schrieb May eine weitere Erzählung, Am „Kai-p’a“21, wiederum zu einer Illustration von Georges Montbard, die im Januar 1890 in der Illustrirten Welt veröffentlicht wurde; ein dritter May-Text, die Skizze Jagd auf wilde Truthühner in Texas22, zu einer Illustration von Rufus Fairchild Zogbaum (1849–1925), erschien in dieser Zeitschrift einen Monat später, im Februar 1890. Alle drei Erzählungen in der Illustrirten Welt wurden anonym publiziert; eine vierte, Die Rache des Mormonen23, veröffentlichte May Ende November 1890 in der Zeitschrift Illustrirte Romane aller Nationen unter dem Pseudonym ‚D. Jam‘. Als letzten Text für die Deutsche Verlags-Anstalt schrieb er Ende Dezember 1889/Anfang Januar 1890 die Erzählung Der erste Elk24, die, wiederum anonym, erst im Mai 1893 in der Zeitschrift Ueber Land und Meer abgedruckt wurde und der Figur des Old Wabble den ersten Auftritt verschaffte. Durch die anonymen (bzw. pseudonymen) Publikationen war gewährleistet, dass Spemann die Mitarbeit seines Autors an Zeitschriften eines anderen, mit ihm konkurrierenden Verlags verborgen blieb. Problematischer wurde es allerdings, als Kürschner May im Januar 1890 das lukrative Angebot machte, für eine geplante Artikelserie in der Illustrirten Welt, ‚Reise um die Welt‘, zu arbeiten, wodurch seine Autorschaft sicherlich bekannt geworden wäre. Auf seinen Exklusivvertrag mit Spemann verweisend, musste May ablehnen. Kürschner zeigte sich in seinem Antwortbrief über diese Mitteilung sehr überrascht: „Ihre Eröffnungen versetzen mich ins grösste Staunen, da ich offen gestanden, keine Ahnung davon gehabt habe, dass die Verhältnisse so liegen, wie Sie es mir sagen. Unter diesen Umständen ist es natürlich ausgeschlossen, dass Sie den Auftrag ausführen, was Niemand mehr bedauert als ich, da ich überzeugt bin, dass Sie etwas ganz Exquisites geschrieben hätten. […] Ein Versuch, bei Spemann eine Ausnahme für Sie zu bewirken, würde in diesem Falle, wo es sich um eine direkte Concurrenz handelt, durchaus erfolglos sein.“ (Brief an May vom 25.3.1890)

Nicht nur bei dem unmittelbar betroffenen Spemann, sondern auch bei Kürschner führte es im Juli 1890 zu Irritationen, als er entdeckte, dass May im Deutschen Hausschatz trotz seiner Vertragsbindung den Südamerika-Roman El Sendador25(dessen erster Teil, Lopez Jordan, dort von Oktober 1889 bis September 1890 erschien) veröffentlichte: „Dürfen wir Sie um gefl. Mittheilung bitten“, erkundigte sich Kürschner, „wie sich dies verhält? Ist vielleicht eine Änderung in Ihren Abmachungen mit Spemann eingetreten und ist die Hoffnung gerechtfertigt, daß Sie sich auch bei uns wieder als Mitarbeiter einstellen werden?“ (Brief an May vom 7.7.1890) Erst drei Monate später, im Oktober 1890, antwortete May: „Allerdings bin ich noch immer durch Spemann contractlich gebunden. Den Roman, welchen Sie im ‚Deutschen Hausschatze‘ von mir fanden, habe ich geschrieben, bevor ich mich Herrn Spemann verpflichtete.“ (Brief an Kürschner vom 18.10.1890) Dies war freilich nur eine Halbwahrheit: Tatsächlich hatte May mit der Niederschrift des zweiteiligen Sendador-Romans vor Unterzeichnung seines Vertrags mit Spemann, im Dezember 1888, begonnen, und zwar im Juli 1888; abgeschlossen war das Werk allerdings erst im Dezember 1889.

Somit blieb Kürschners Nachfrage der letzte, erfolglose Versuch, den immer beliebter werdenden Reiseerzähler Karl May wieder als Mitarbeiter der Deutschen Verlags-Anstalt zu gewinnen. Kürschners Anspruch, literarische Projekte eigenständig zu realisieren – nun etwa in Form von wohlfeilen Miniaturbüchern und der 1891 erfolgten Gründung einer neuen Halbmonatsschrift, Aus fremden Zungen, in der ins Deutsche übersetzte Texte zeitgenössischer fremdsprachlicher Autoren erschienen –, aber auch sein weiterhin publikumsscheues Auftreten und seine Separation im gesellschaftlichen Leben Stuttgarts26 führten schon bald auch mit der Deutschen Verlags-Anstalt zu heftigen Konflikten. Diese bewogen Kürschner, 1892 aus der Direktion des Verlags auszutreten und nun tatsächlich in die thüringische Heimat zurückzukehren und sich den bereits 1883 geäußerten Traum von einem „schlösschen in Thüringen“27 zu erfüllen. So übersiedelte er 1892 mit seiner Familie von Stuttgart nach Eisenach und ließ sich auf einem Berg gegenüber der Wartburg die dreistöckige Villa Hohenhainstein bauen. Aufgrund der besonderen Gunst des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha (1818–1893), der ihn 1881 zum Professor, 1884 zum Hofrat28 und 1888 zum Geheimen Hofrat ernannt hatte, durfte Kürschner sein neues stattliches Domizil oberhalb der ‚blauen Linie‘ errichten, in einem Bereich, in dem das Baurecht eigentlich nur dem Herzog selbst zustand.

Als Liebhaber der Musik Richard Wagners hatte Kürschner sich seit den 1870er-Jahren publizistisch für den Komponisten engagiert; 1886 war er als Herausgeber des im Selbstverlag erschienenen Richard Wagner-Jahrbuchs an die Öffentlichkeit getreten. Nun in Eisenach initiierte er 1895 den Erwerb einer umfangreichen Wagner-Sammlung aus dem Besitz des Wieners Nicolaus Oesterlein (1841–1898) für ein Richard-Wagner-Museum in der Villa des Schriftstellers Fritz Reuter (1810–1874). 1897 wurde Kürschner Direktor dieses Museums. Die neue Tätigkeit schränkte seinen literarischen Arbeitseifer aber keineswegs ein. 1895 wurde er literarischer Leiter und stiller Teilhaber des 1894 in Berlin gegründeten Verlags von Hermann Hillger (1865–1945) und gab dort wie auch in anderen Verlagen in den folgenden Jahren weiterhin zahlreiche Lexika, Nachschlagewerke, Prachtbände, die 1896 gegründete, ein Jahr später jedoch wieder eingestellte Zeitschrift Kürschners Universal-Redakteur sowie die vielbändige Romansammlung Kürschner’s Bücherschatz heraus. Für die beiden zuletzt genannten Publikationsprojekte bat Kürschner im Februar 1896 auch Karl May um Mitarbeit – wiederum vergeblich. Eine Nachfrage Kürschners am 7. Mai 1896 blieb wie sein Brief vom 8. Februar unbeantwortet. Der durch die Fehsenfeld-Reihe höchst erfolgreiche, zu Ruhm und Wohlstand gelangte Reiseschriftsteller hatte im Januar 1896 mit seiner Frau Emma in Radebeul die im November 1895 erworbene Villa „Shatterhand“ bezogen29 und bereitete im Frühjahr für Fehsenfeld den dritten Band der Romantrilogie Im Lande des Mahdi30 vor. In dieser Zeit wurde er zugleich von Spemann und der Redaktion des Guten Kameraden bzw. des Union-Verlags heftig gedrängt, die Jugenderzählung Der schwarze Mustang endlich abzuschließen. Einen – durchaus amüsanten – Einblick in Mays aufreibenden Schriftstelleralltag zur Zeit der ‚Old-Shatterhand-Legende‘, der öffentlich zur Schau gestellten und proklamierten Identität des Autors mit seinen Ich-Helden, gab der pseudobiografische Text Freuden und Leiden eines Vielgelesenen31, der im September/Oktober 1896 im Deutschen Hausschatz erschien.

Der nächste Brief Mays an Kürschner ist erst vom folgenden Jahr, vom 2. Mai 1897 überliefert; das Schreiben beginnt mit der Entschuldigung: „Sie wollen gütigst verzeihen, daß ich erst heut antworte! Ich war verreist.“ Wie so oft erklärte May sein längeres briefliches Schweigen mit einer fingierten Reise; eine längere ‚Vergnügungsreise‘ durch Deutschland und Österreich trat das Ehepaar May erst am 10. Mai 1897 an. Vorausgegangen war dem Brief des Schriftstellers die (nicht erhaltene) Anfrage Kürschners, ob er den (mutmaßlichen) Karl-May-Roman Unter der Königstanne in seiner Reihe Kürschner’s Bücherschatz veröffentlichen könne. Allerdings lag hier eine Verwechslung der Autorennamen vor: Tatsächlich stammte der 1897 in einer Neuausgabe erschienene Roman von der österreichischen Schriftstellerin Maria Theresia May (1851–1927). Dessen ungeachtet erklärte der Befragte dem „verehrten Herrn Professor“: „Ich bin gern bereit, Ihnen eine packende, actuelle Reiseerzählung im gewünschten Umfang zu liefern, und bitte, mir Ihre Bedingungen gütigst mitzutheilen.“ Kürschner präzisierte sein Angebot hinsichtlich der für May wichtigen Honorarfrage zwei Tage später: „Es wird mir ein Vergnügen sein von Ihnen einen Roman zu erhalten, wenn das sich mit den Honorarverhältnissen möglich machen läßt, die durch den billigen Preis der Romanbibliothek [Kürschner’s Bücherschatz] bedingt werden. Die Romane sollen einen Umfang von ca. 5000 bis 5500 Druckzeilen haben. Ich würde mit Vergnügen auch ein Werk drucken, das schon anderweit erschienen ist, sodaß dadurch ein Teil Ihres Honorars schon gedeckt ist.“ (Brief an May vom 4.5.1897) Ob Mays Honorarvorstellungen sich damit nicht vereinbaren ließen oder ob er, wie stets in dieser Zeit, mit anderen Arbeitsverpflichtungen überlastet war: Wie die früheren Versuche Kürschners als Herausgeber des Spemann-Verlags und der Deutschen Verlags-Anstalt blieb auch diese Romananfrage erfolglos.

Es verwundert gewiss sehr, dass Kürschner nach all den vergeblichen Bemühungen in der Vergangenheit und nach dem neuerlichen Misserfolg 1897 später überhaupt noch einmal den Kontakt zu May suchte. Vermutlich war dies vor allem das Resultat seines geschäftlichen Interesses, aus dem zugkräftigen Namen Mays Profit zu schlagen. Er traf allerdings auf einen Schriftsteller, der einen ähnlichen erwerbsorientierten Geschäftssinn besaß. May war zwar durch seinen spendablen Lebensstil und die gestiegenen Ansprüche einer gut situierten, inzwischen in einer eigenen komfortablen Villa beheimateten bürgerlichen Existenz auf regelmäßige Honorare angewiesen, zugleich wusste er als erfolgreicher Autor aber längst um seinen ‚Marktwert‘ und musste dementsprechend Publikationsangebote nicht um jeden Preis annehmen.

Abgesehen von der Tatsache, dass May weiterhin in Kürschners Literaturkalender verzeichnet war, brach der persönliche Kontakt zwischen dem Schriftsteller und dem Herausgeber und Verleger in den nächsten vier Jahren ab. Zu einer neuen, sehr folgenreichen Zusammenarbeit kam es erst im April 1901.

In Karl Mays literarischem Schaffen war inzwischen eine bedeutende Wandlung eingetreten, ausgelöst von seiner großen Orientreise 1899/1900, die ihm die unüberbrückbare Kluft zwischen seiner Fantasiewelt und der exotischen Realität vor Augen geführt hatte. Das desillusionierende Erlebnis traf May mit einer derartigen Wucht, dass er einen psychischen Zusammenbruch erlitt, dem das von pazifistischen Gedanken und humanitären Idealen geprägte symbolisch-allegorische Spätwerk entsprang.

Kürschners literarische Pläne waren ganz anderer Art, als er mit May wieder in Kontakt trat. Als geschäftstüchtiger Herausgeber und Verleger, der ein ausgezeichnetes Gespür für den (nationalistischen) Zeitgeist besaß und dessen Lebens- und Arbeitsmotto lautete: „Welcher der Zeit dient, der dient ehrlich“, hatte er 1895 den reich illustrierten, großformatigen Prachtband Der große Krieg 1870–71 in Zeitberichten im Hillger-Verlag ediert und damit einen beachtlichen Erfolg erzielen können. Diesem bibliophil ausgestatteten Werk folgte 1896 der opulente Band Das ist des Deutschen Vaterland!, 1897 Heil Kaiser Dir! Das Leben und Wirken Kaiser Wilhelms I. und 1898 König Albert und Sachsenland. Folgende Faktoren ergaben das Erfolgsrezept dieser Prachtwerke: „Die Wahl eines aktuellen Themas, das ein national bedeutsames Zeitereignis aufgreift; die Betonung der Geschenkartikelfunktion, die dem Buch durch repräsentative Ausstattung gegeben wird; und die Anlehnung an eine bereits bestehende, feste Interessentengruppe, die einen gewissen Mindestabsatz garantieren kann“.32

Ein derart ‚aktuelles Thema‘ von ‚nationaler Bedeutung‘ waren 1900/1901 zweifellos die blutigen Unruhen in China nach dem Aufstand der ‚Boxer‘, einer ursprünglich chinesischen Geheimorganisation, die sich zu einer Widerstandsbewegung gegen Ausländer und chinesische Christen ausgeweitet und einen Krieg gegen die Kolonialmächte Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Österreich-Ungarn, Russland und die USA ausgelöst hatte. Besonders getroffen wurde das Deutsche Reich durch die Ermordung des kaiserlichen Gesandten in Peking Clemens Freiherr von Ketteler am 20. Juni 1900, eine Tat, die Kaiser Wilhelm II., in Koalition mit den anderen Kolonialmächten, veranlasste, zu einer ‚Strafexpedition‘ zu rüsten. Geschürt wurde die Brutalität dieses Unternehmens, und die antichinesische Stimmung im deutschen Volk, von der berühmt-berüchtigten ‚Hunnenrede‘ des Kaisers, die er bei der Verabschiedung der deutschen Truppen am 27. Juli 1900 in Bremerhaven hielt und die in dem barbarischen Befehl kulminierte: „Kommt Ihr vor den Feind, so wird er geschlagen. Pardon wird nicht gegeben; Gefangene nicht gemacht. Wer Euch in die Hand fällt, sei in Eurer Hand. Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bekannt werden, daß niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen.“33

Als die deutschen Truppen, in einer Stärke von knapp 20 000 Mann, China erreichten, war die von den aufständischen ‚Boxern‘ besetzte Hauptstadt Peking von den alliierten Soldaten bereits befreit. Die Aktionen der deutschen Besatzer, die einen nachhaltigen Beitrag an der Niederschlagung des ‚Boxer-Aufstands‘ zu leisten und so ihre koloniale Macht zu demonstrieren suchten, zeichneten sich in den Folgemonaten im Sinne der ‚Hunnenrede‘ Wilhelms II. durch gnadenlose Härte, durch Exekutionen und Plünderungen aus. Diese unrühmlichen Taten fanden erst mit dem Friedensschluss von Peking, dem sog. ‚Boxer-Protokoll‘, am 7. September 1901 ein Ende.

Dieser Friedensvertrag, der die chinesische Regierung u. a. zu hohen Reparationszahlungen an Deutschland verpflichtete, war noch nicht unterzeichnet, als Joseph Kürschner zusammen mit dem Leipziger Verleger Hermann Zieger (1856–1916) im Frühjahr 1901 die Idee entwickelte, die Niederschlagung des ‚Boxer-Aufstands‘ in einem prachtvoll ausgestatteten, reich bebilderten Sammelband patriotisch zu verherrlichen, den ‚Streitern und der Weltpolitik‘ damit ‚ein Denkmal‘ zu setzen. Aber nicht nur der ‚Krieg und Sieg‘, sondern auch allgemein ‚Leben und Geschichte‘ Chinas sollten geschildert werden. Das Konzept sah dementsprechend eine Dreiteilung des Bandes vor: Der erste Teil widmete sich mit Texten verschiedener kenntnisreicher Autoren dem historisch-geografisch-ethnografischen Thema China, Land und Leute, der zweite Teil den Wirren 1900/1901, also einer Dokumentation der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den ‚Boxern‘ und den Kolonialmächten und insbesondere des siegreichen Vorgehens der deutschen Truppen; der dritte Teil bot schließlich unter dem Titel Erzählendes und Anderes von und aus China belletristische Texte. Realisiert wurde das Projekt nicht nur als Buchpublikation, sondern auch als wöchentlich erscheinende Lieferungsausgabe.

Bei der Überlegung Kürschners, welche Autoren für den belletristischen Teil des China-Bandes in Frage kamen, erinnerte er sich seiner – wenn auch nicht immer erfolgreichen – Zusammenarbeit mit Karl May. Als beliebter, vielgelesener Reiseerzähler, dessen spannende Abenteuergeschichten auch bereits nach China geführt hatten (Der Kiang-lu34, 1880, Kong-Kheou, das Ehrenwort, 1888/89), schien May in den Augen Kürschners ein werbewirksamer und verkaufsfördernder Autor zu sein, von dem man, der patriotischen Tendenz des geplanten Bandes gemäß, siegreiche deutsche Heldentaten auf dem fernöstlichen Schauplatz erwarten konnte. Nicht genau zu klären ist, ob Kürschners telegrafische Anfrage bei May Anfang April 1901 den Schriftsteller zur Niederschrift seiner Erzählung Et in terra pax überhaupt erst veranlasste oder ob May mit der Arbeit an diesem Werk bereits begonnen hatte, als ihn das Angebot Kürschners erreichte. Die letztere Entstehungsversion propagierte May in der späteren, erweiterten Buchfassung von Et in terra pax, Und Friede auf Erden!35 (1904): „Damals frug ein rühmlichst bekannter, inzwischen verstorbener Bibliograph bei mir an, ob ich ihm ebenso wie zu früheren Unternehmungen nun auch zu einem großen Sammelwerk über China einen erzählenden Beitrag liefern könne. Diese Anfrage geschah telegraphisch, weil ihm die Sache eilte. Ich zögerte nicht, ihm ebenso telegraphisch eine bejahende Antwort zu senden [am 12. April 1901], denn ich hatte vor kurzem ‚Und Friede auf Erden‘ zu schreiben begonnen, hoffte, es schnell zu beenden, und kannte diesen Herrn als einen Mann, dem ich diese eine, gelegentliche Ausgabe meiner Erzählung ganz gut und gern überlassen könne.“36

Man kann wohl davon ausgehen, dass May zum Zeitpunkt der Anfrage Kürschners schon einen größeren, an seiner realen Orientreise 1899/1900 orientierten Schreibplan mit einer neuen ästhetischen und ethischen Intention, wie sie bereits sein 1900 erschienener Lyrikband Himmelsgedanken37 demonstriert hatte, in sich trug, der von dem Auftrag des Herausgebers zur Entfaltung gebracht und durch den vorgegebenen Themenkontext zu einer erzählerischen Konkretisierung geführt wurde.38 Fraglich bleibt ebenso, inwieweit Mays in Und Friede auf Erden! geäußerte Behauptung seiner anfänglichen Unkenntnis über die chauvinistische, kriegsaffirmative Tendenz des China-Bandes zutrifft: „So erzählte ich denn ganz unbesorgt, was ich zu erzählen hatte, bis mit einem Male ein Schrei des Entsetzens zu mir drang, der über mich, das literarische enfant terrible, ausgestoßen wurde. Ich hatte etwas geradezu Haarsträubendes geleistet, allerdings ganz ahnungslos: Das Werk war nämlich der ‚patriotischen‘ Verherrlichung des ‚Sieges‘ über China gewidmet, und während ganz Europa unter dem Donner der begeisterten Hipp, Hipp, Hurra und Vivat erzitterte, hatte ich mein armes, kleines, dünnes Stimmchen erhoben und voller Angst gebettelt: ‚Gebt Liebe nur, gebt Liebe nur allein!‘ Das war lächerlich; ja, das war mehr als lächerlich, das war albern.“39

Mays zu Anfang wohl tatsächliche ‚Ahnungslosigkeit‘ wird schon bald einer Erkenntnis gewichen sein, auf was er sich mit seiner Zusage, Kürschner einen erzählerischen Beitrag zu liefern, eingelassen hatte. Die umfangreiche Korrespondenz zwischen Verleger, Herausgeber und Autor, die den Entstehungsprozess von Et in terra pax begleitete, bezeugt nachdrücklich, welche großen Spannungen sich in der Zusammenarbeit entwickelten. Wenngleich sehr zu beklagen ist, dass Mays Briefe in dieser Korrespondenz verschollen sind, gibt der im vorliegenden Band – erstmals umfassend – wiedergegebene Briefwechsel zwischen Kürschner und Zieger sowie Hugo Fritzsche, dem Direktor der Leipziger Buchbinderei-Aktiengesellschaft, der maßgeblich an der Produktion des China-Bandes beteiligt war, hochinteressante und wichtige Auskünfte sowohl über den komplizierten Entstehungsprozess des Sammelwerks generell als auch, im Besonderen, über die immer problematischer werdende Mitarbeit Karl Mays.40

Die Freude Kürschners und Ziegers wie auch Fritzsches über Mays Zusage war zunächst groß. Von dem der telegrafischen Mitteilung folgenden ausführlicheren Brief des Schriftstellers war Zieger geradezu „entzückt“ und „bezaubert“, sodass die „Stimmung für den Erfolg“ des China-Bandes „wesentlich gehoben“ wurde (Brief an Kürschner vom 14.4.1901). Doch die Konflikte begannen, als ein Vertrag geschlossen wurde, der für May ein Honorar von 2500 Mark vorsah. May forderte nicht nur eine Erhöhung des Honorars auf 3000 Mark, ebenso verlangte er, seine Erzählung nach einer Sperrfrist von zwei Jahren in die Fehsenfeld-Reihe aufnehmen zu können. Die anfängliche euphorische Stimmung beim Verleger, Herausgeber und Produktionsleiter trübte sich vollends, als May mit der ersten Manuskriptlieferung bedenklich lange auf sich warten ließ. Da Zieger, Kürschner und Fritzsche die Lieferungsausgabe des China-Bandes schon Anfang bzw. Mitte Juni 1901 auf den Markt bringen wollten (vgl. die Briefe Ziegers und Fritzsches an Kürschner vom 30.4.1901) – tatsächlich erschien das erste Lieferungsheft dann aber erst am 15. August 1901 – und folglich unter enormem Zeitdruck standen, führte die säumige Textsendung zu größten Sorgen, zumal Mays Reiseerzählung den gewichtigsten Beitrag im belletristischen Teil der Ausgabe darstellen und diesen auch einleiten sollte. In ihrer Not sahen Kürschner und Zieger keine andere Möglichkeit, als May persönlich in Radebeul aufzusuchen, um ihn zur Manuskriptlieferung zu drängen. So reiste Zieger am 12. Mai 1901 zur Villa „Shatterhand“ und erlebte dort eine seltsame Szene Mayscher Schauspielkunst, in der sich der Schriftsteller dem Verleger gegenüber als ein im Garten tätiger ‚Cousin‘ Mays ausgab – ein Verkleidungsspiel, das Zieger freilich durchschaute. In dem Gespräch, „ziemlich eine Stunde vor den Stufen der Villa“, erfuhr Zieger aus dem Munde des vermeintlichen Verwandten „von den Plänen“, die May mit der „zugesagten Erzählung“ hatte (Brief Ziegers an Kürschner vom 14.5.1901); umgekehrt dürfte dem Schriftsteller spätestens jetzt klar geworden sein, welche Tendenz der China-Band verfolgte. Bemerkenswert ist zweifellos noch eine weitere Information, die der Bericht Ziegers über den Besuch in Radebeul offenbarte: dass May ihm nämlich „im Laufe des Gesprächs“ erklärt habe, „er kenne Sie [Kürschner] persönlich nicht, worüber ich meine Verwunderung aussprach, denn nach Ihrem Briefwechsel mit M[ay] vermutete ich, dass sie beide sich aus früherer persönlicher Bekanntschaft nahestehen“ (Brief an Kürschner vom 15.5.1901). In einem Antwortbrief zwei Tage später nahm Kürschner Stellung zu dieser Mitteilung: „May habe ich niemals in meinem Leben persönlich gesehen, wie ich überhaupt die Mehrzahl aller Autoren nicht kenne. Dafür habe ich um so mehr mit ihm korrespondirt, denn wie ich schon in Leipzig erzählte [bei einem Besuch im Verlagshause Ziegers], glaube ich der erste gewesen zu sein, der ihn in einer besseren Zeitschrift veröffentlicht hat und zwar in Fels zum Meer, wo er sich die ersten Sporen als Reiseschriftsteller erwarb.“ (Brief an Zieger vom 17.5.1901)

Als Zieger bereits erwog, noch einmal nach Radebeul zu reisen, um jetzt endlich die ersten Manuskriptseiten Mays in Empfang zu nehmen, traf der Anfang von Et in terra pax am 31. Mai bei Kürschner ein. Was dieser schon früher in seiner Funktion als Redakteur und Herausgeber des Spemann-Verlags und der Deutschen Verlags-Anstalt befürchtet und abgelehnt hatte, eine Manuskriptlieferung in Teilen, musste er nun zulassen, um Mays Mitarbeit zu sichern. Kürschners ungute Ahnungen und negative Erfahrungen sollten sich denn auch, wieder einmal, bestätigen. May indes schrieb nun, nachdem ihm die eigentlichen Ziele des China-Bandes deutlich geworden waren, ein pazifistisches ‚Gegenwerk‘ und nutzte dazu – ganz strategisch – die Publikationsform der Lieferungsausgabe, die es einerseits ermöglichte, Manuskriptteile sukzessive an den Herausgeber und Verleger zu verschicken, die andererseits durch die festgelegten wöchentlichen Erscheinungstermine zur raschen Veröffentlichung zwang. May enttäuschte die Erwartungshaltung Kürschners und Ziegers bereits mit der ersten Manuskriptlieferung. Dem Verleger erschien beispielsweise die zentrale Figur der Reiseerzählung, der psychisch kranke Missionar Waller, „etwas zu grotesk gezeichnet“, was „vielleicht bei manchen Anstoss erregen könne“. Zugleich wusste Zieger aber um die Gefahr, dass bei einer allzu heftigen Kritik und bei dem vorgebrachten Wunsch „zu einer Umarbeitung des ersten Teiles seines Manuskriptes“ May die „Gelegenheit“ gegeben werden könnte, „mit der weiteren Lieferung des Manuskriptes uns warten zu lassen“, „denn wenn ich irgendwie etwas sage, was May in seiner schriftstellerischen Ehre verletzen könnte, so würde er schliesslich doch eine kleine Rache üben und uns warten lassen“ (Brief an Kürschner vom 1.6.1901). Trotz der ihm mitgeteilten Änderungswünsche ließ May sich vom religions-philosophischen/-psychologischen Konzept seiner Pax-Erzählung nicht abbringen und schickte am 6. Juni weiteres Manuskript an Kürschner. Dessen Bitte, „mehr zu Thaten und weniger zu Worten“ zu neigen (Brief an Zieger vom 6.6.1901), hatte May nach Abschluss des ersten Kapitels in den Augen des Herausgebers aber durchaus „erfüllt“, sodass Kürschner Zieger am 12. Juni zuversichtlich verkündete: „[J]etzt fängt die Geschichte an, packend zu werden und ich glaube nun, daß der Roman in ansprechender Weise zu Ende geführt wird.“

Zum drucktechnischen und ästhetischen Problem wurden nun aber auch die Illustrationen, die der Maler und Zeichner Ferdinand Lindner (1847–1906) für Mays Reiseerzählung anfertigte. Während Zieger der Auffassung war, es sei „nicht nötig, dass wir die Bilder genau dort einordnen, wo sie hingehören, sondern so arrangieren, dass jede Seite ein hübsches Aussehen erlangt“ (Brief an Kürschner vom 12.7.1901), drängte May darauf, dass die Illustrationen zum visuellen Verständnis an den relevanten Textstellen erscheinen mussten. Darüber verständigte er sich auch mit Lindner, was zu neuerlichen Spannungen zwischen dem Schriftsteller, dem Verleger und dem Herausgeber führte. Wie die weitere Korrespondenz zwischen Zieger und Kürschner dokumentiert, waren diese keineswegs zufrieden mit den Illustrationen Lindners41, sodass sogar Korrekturen an den Bildern vorgenommen wurden. Lindner wiederum übte Hugo Fritzsche gegenüber „scharfe Kritik“ an May und hatte „größte Bedenken wegen des Inhalts“ der Pax-Erzählung (vgl. Fritzsches Brief an Kürschner vom 10.7.1901).

Kürschners Zuversicht, dass Mays Reiseerzählung sich nun endlich zu einer „packenden“ Abenteuergeschichte entwickele, wie er Zieger am 12. Juni wissen ließ, sollte trügen. In einem nicht überlieferten Brief vom Juli 1901 forderte er May dezidiert auf, seine Erzählung insbesondere hinsichtlich der philosophisch-religiösen Ausrichtung zu straffen und die Fabel auf spannend-abenteuerliche Elemente zu konzentrieren. Die heftige Reaktion des Kritisierten war abzusehen: „May ist im höchsten Grade aufgeregt“, musste Zieger am 13. Juli nach einem Antwortbrief des Schriftstellers (der bezeichnenderweise nicht an den Herausgeber geschickt worden war) Kürschner mitteilen, wodurch der Verleger sich nun genötigt sah, in der Auseinandersetzung zu vermitteln. Aus diesem Konflikt entstand ein wundersames kleines literarisches Meisterwerk, das als Gleichnis für Zieger (auch als Der Zauberteppich42) in der May-Forschung bekannt geworden ist.

Gleich zu Beginn der märchenhaften Geschichte treten die Akteure des Konfliktes um den China-Band und Mays Reiseerzählung Et in terra pax mit Namensverschlüsselungen auf: Der „berühmte Musannif“ (Schriftsteller) Yussuf el Kürkdschü (= Joseph Kürschner) bestellt bei Ijar, „dem im ganzen Morgenland bekannten Teppichweber“ (= Karl May), für seinen Freund, den „jungen Kutubi“ (Buchhändler) Mazak (= Hermann Zieger), einen Teppich (= die Reiseerzählung Et in terra pax). Als Yussuf nach einiger Zeit wiederkommt, „um die begonnene Arbeit zu betrachten“, ist er sehr „unzufrieden“ mit dem Werk: „Ich will ein Muster, das allen Leuten, besonders aber den Packträgern und Eselsjungen gefällt; du aber scheinst mich nicht verstanden zu haben.“ „Laß mich machen, wie ich will“, entgegnet ihm Ijar, „du wirst zufrieden sein!“ Und er erläutert dem Zweifelnden das Ziel und den Sinn seines Werks: „Einen Zauberteppich, der jeden Fuß, der ihn betritt, zum Pfad der Liebe lenkt. Ich webe ihn aus Fäden, die nie vergehen, sondern ewig währen.“ Dies beruhigt Yussuf einstweilen. Doch als er nach einigen Tagen zurückkehrt und die fortgeschrittene Arbeit erblickt, „verfinstert sich sein Angesicht“: „Ich sehe Gestalten, die mir nicht gefallen und auch keinem andern gefallen werden! Und ich sehe den Untergrund gefüllt mit Sprüchen der Weisheit, der Liebe und Barmherzigkeit, die das Auge des Beschauers stören. Ich bitte dich, ja nicht in dieser Weise fortzufahren!“ Ijar, beseelt von seiner künstlerischen Aufgabe, arbeitet jedoch unbeirrt weiter. Als Yussuf beim dritten Besuch feststellt, dass Ijar seiner Anordnung nicht gefolgt ist, befiehlt er ihm: „Kürze das Werk und füge schnell den Rand hinzu! Da ich es bestellt habe, werde ich es behalten, obgleich es mir nicht gefällt.“ Damit ist Ijar allerdings nicht einverstanden. „Du brauchst meine Arbeit nicht zu behalten und nicht zu bezahlen“, tröstet er seinen Auftraggeber und rät ihm, auf dem Basar einen anderen Teppich zu kaufen, der ihm gefällt. Ijar aber vollendet sein Werk und sendet es an El Akle, den Kalifen des Geistes und der Vernunft, vor dessen Thron der Teppich seine Zauberkraft offenbart, indem die eingewebten Sprüche der Weisheit, Liebe und Barmherzigkeit sowie die Gestalten, die Yussuf el Kürkdschü missfielen, Leben annehmen und den „Großen des Reiches“ erst die Zerrbilder und dann „ein besseres Bild“ ihres Glaubens vor Augen führen.

May hatte in dem konzisen, aus der Auseinandersetzung mit Kürschner hervorgegangenen Gleichnis paradigmatisch das Gestaltungsprinzip und die ambitionierten Ziele seines Spätwerks demonstriert: die literarische Verschlüsselung realen, konfliktären biografischen Geschehens, das auf eine höhere, philosophisch-religiöse Ebene transponiert wurde, der die Intention zugrunde lag, Menschheitsfragen sinnbildlich zu beantworten.

Zieger erhielt dieses „wunderbare Gleichnis von einem Teppich“ am 17. Juli 1901, zusammen mit der Zusicherung Mays – und hier wich dieser in der Realität von der Fiktion des Gleichnisses ab –, weiteres Manuskript zu schicken (Brief Ziegers an Kürschner vom 17.7.1901). Auf Ziegers Anfrage, ob Kürschner das Gleichnis zu lesen wünsche, antwortete dieser noch am selben Tag, durchaus im Ton der Verbitterung: „May verlange ich nicht zu lesen, hat auch keinen Zweck, Hauptsache, daß die Sache wieder in Ordnung ist.“ (Brief an Zieger vom 17.7.1901)

Während Kürschners Sommerurlaub in Tirol traf am 8. August 1901 eine weitere Manuskriptlieferung Mays bei Zieger ein, „und zwar bis zum Schluss des dritten Kapitels“ (Zieger an Carl Berthold, den Privatsekretär Kürschners, 8.8.1901). Gleich das erste Heft der China-Lieferungsausgabe, das am 15. August erschien, enthielt den Beginn von Et in terra pax, wodurch Zieger und Kürschner nun auf die weiteren Manuskriptsendungen Mays dringlichst angewiesen waren. Misstrauisch geworden durch die Änderungswünsche des Herausgebers und des Verlegers, hatte May sich jeweils die Druckfahnen zur Korrektur erbeten und zugleich die Rücksendung seines Manuskripts verlangt, um einen sorgfältigen Textvergleich vornehmen zu können.

Nachdem sich neuerlicher Konfliktstoff durch Mays Forderung ergeben hatte, die von Kürschner und Zieger gewählte Gattungsbezeichnung für Et in terra pax, ‚Reiseroman‘, in ‚Reiseerzählung‘ zu ändern – entsprechend der 1896 erfolgten Änderung des Fehsenfeld-Reihentitels von Gesammelte Reiseromane in Gesammelte Reiseerzählungen –, konnte Zieger seinen Verdruss nicht mehr zurückhalten: „May wird mir immer unverständlicher“, klagte er Kürschner am 3. September: „Ich glaube, der Mann leidet wirklich an Grössenwahn.“ Einen Tag später präzisierte er seine Verärgerung: „Ich bin der Meinung, dass man von einem Autor wohl mit vollem Recht verlangen kann, dass er seine langatmigen Ausführungen in der Weise kürzt, wie es notwendig ist, um die ganze Arbeit auf einen vorher bestimmten Raum zu bringen. Gerade May hat in dem mir bis jetzt vorgelegenen zweiten Teil seiner Erzählung so unendlich viel schwülstige Sachen darin, dass es absolut nichts schaden könnte, wenn mindestens auf die Hälfte zusammengestrichen würde. Ich bin wirklich neugierig, was der Schluss des Romans noch bringen wird. Leider aber muss man diesem Herrn gegenüber die grösste Vorsicht beobachten, weil wir den Schluss des Romanes absolut haben müssen.“ (Brief an Kürschner vom 4.9.1901)

May war sich sehr bewusst, dass Herausgeber und Verleger auf ihn angewiesen waren und ihn mit ihrer Kritik nicht völlig verstimmen durften. Im Gleichnis für Zieger chiffrierte er seine daraus resultierende Macht in der Aussage Ijars, dass Yussuf el Kürkdschü die bestellte Arbeit, die ihm missfällt, nicht behalten und bezahlen müsse: „Nicht mein Geschäft, sondern Allah sorgt für mich!“ sagt der Teppich-weber sich folglich von materiellen Interessen los und stellt sich ganz in den Dienst einer göttlichen/ästhetischen Aufgabe, die ihn verpflichtet, den Teppich auch ohne Abnahme durch den Auftraggeber zu vollenden. Mays später in Und Friede auf Erden! geschilderte Reaktion nach der Aufforderung, wegen der entdeckten pazifistischen Botschaft seiner Erzählung „einzulenken“: „Ich tat dies aber nicht, sondern ich schloß ab, und zwar sofort, mit vollstem Rechte. Mit dieser Art von Gong habe ich nichts zu tun!“43, stellte sich in der Realität anders dar. Von einem vorzeitigen Abschluss der Erzählung konnte keineswegs die Rede sein. Im Gegenteil hatte May weder Kürschners und Ziegers Forderungen nach Textkürzung befolgt noch seine Mitarbeit abrupt beendet, sondern sein Werk tatsächlich zu einem für ihn seinerzeit befriedigenden Schluss geführt, und zwar in der Abgeschiedenheit des hochgelegenen Hotels von Rigi-Kulm in der Schweiz, wo er auf einer Reise in Begleitung seiner Frau Emma und der gemeinsamen Freundin Klara Plöhn vom 21. September bis vermutlich zum 7. oder 8. Oktober 1901 weilte.44 Noch vor Mays Abreise in die Schweiz waren Verleger und Herausgeber in Erwartung des Schlussmanuskripts schier verzweifelt: „Es ist mit May ein wahres Kreuz!“ klagte Zieger am 15. September Kürschner sein Leid: „Hat er denn den Schluss noch nicht abgesandt? Auf meine letzten 3 Briefe hat er noch nicht geantwortet. Ich befürchte fast, May lässt uns sitzen, denn er glaubt in seinem Eigendünkel soweit gehen zu dürfen, dass er Ihnen + mir zumutet, ihn noch fussfällig um Fertigstellung des Schlusses zu bitten. Jedenfalls müssen wir bei diesem sonderbaren Heiligen auf Alles gefasst sein.“ Doch schon am 17. September konnte Kürschner Zieger mit der Nachricht beruhigen, dass „weitere Fortsetzung“ Mays bei ihm eingetroffen sei. Zehn Tage später, am 27. September, teilte May Zieger vom Rigi-Kulm die Versendung des Schlussmanuskripts mit; in einem folgenden (verschollenen) Brief an den Verleger bilanzierte der Schriftsteller die Zusammenarbeit mit sehr kritischen Worten, da Zieger und Kürschner für Et in terra pax „nicht das richtige Verständnis gehabt“ hätten: „Er [May] beklagt sich, dass wir von seinen philosophischen Ausführungen nichts wissen wollten und meint, dass jedenfalls sein Werk im ganzen China-Werk dasjenige sein würde, was das Buch gewissermassen gangbar macht.“ (Brief Ziegers an Kürschner vom 1.10.1901) Kürschners Kommentar zu diesem Vorwurf war deutlich: „May ist ein Quatschkopf. Mir soll es lieb sein wenn er Recht hätte, doch glaube ich das nicht. Die Kritik wird ih[n] voraussichtlich eines Besseren belehren.“ (Brief an Zieger vom 2.10.1901) Im Vorwort zur China-Buchausgabe, die am 1. November 1901 erschien, musste Kürschner dann gestehen: „Karl Mays Reiseerzählung, die erst während des Erscheinens der einzelnen Lieferungen des Buches vollendet wurde, hat einen etwas anderen Inhalt und Hintergrund erhalten, als ich geplant und erwartet hatte. Die warmherzige Vertretung des Friedengedankens, die sich der vielgelesene Verfasser angelegen sein ließ, wird aber gewiß bei Vielen Anklang finden.“ Es war dies eine unverkennbar zähneknirschende Entschuldigung bei jenen, patriotisch gestimmten und gesinnten Lesern, die alles andere als die Propagierung eines „warmherzigen Friedensgedankens“ im China-Band wünschten. Welche Klientel das Buch besonders zu erreichen trachtete, zeigte sich etwa an der Nachauflage, die 1902 im Berliner ‚Verlag der Deutschen Kriegerbund-Buchhandlung Dr. Hans Natge‘ erschien. Seinen hehren Ambitionen im Spätwerk entsprechend, dürfte May freilich die Hoffnung gehegt haben, gerade in chauvinistischen Kreisen mit seiner für Völkerverständigung und Weltfrieden eintretenden Reiseerzählung Wirkung auszuüben.

Während es zwischen Karl May und Hermann Zieger nach Erscheinen des China-Bandes noch einmal am 21. November 1901 zu einem – durchaus freundschaftlichen – Treffen in Leipzig kam, scheint der persönliche Kontakt des Schriftstellers zu Joseph Kürschner zum Jahresende endgültig abgebrochen zu sein. Beide hatten sich, obwohl sie fraglos gemeinsame Charakterzüge aufwiesen, mit ihren Weltanschauungen und ihrer literarischen Arbeit allzu weit voneinander entfernt. Kürschner setzte seine Herausgeberschaft patriotischer Prachtbände im folgenden Jahr, 1902, fort, mit den Werken: Kaiser Wilhelm II. als Soldat und Seemann, Die Buren und der Südafrikanische Krieg und Deutschland und seine Kolonien. Wanderungen durch das Reich und seine überseeischen Besitzungen. Schon die Quantität dieser Bände deutet darauf hin, dass der rastlose Literaturorganisator weiterhin an und schließlich über die Grenzen seiner Schaffenskraft ging. Auch seine geliebten sommerlichen Bergwanderungen konnten ihm zuletzt nicht mehr die erforderlichen Erholungsphasen verschaffen: Am 29. Juli 1902 starb er, noch nicht 49-jährig, während eines Sommerurlaubs auf einer Wagenfahrt von Windisch-Matrei nach Huben (Tirol), zwischen zwei Bergtouren, an einem Herzschlag.

Wenngleich May Kürschners Publikationswünsche oft unerfüllt ließ, erwies sich seine Beziehung zu dem „rühmlichst bekannten“ Redakteur, Herausgeber und Verleger als sehr bedeutend, und zwar in verschiedenen Phasen seiner literarischen Entwicklung: Zunächst in den 1880er-Jahren, als er sich als Reiseerzähler zu etablieren begann und Kürschner wesentlich dazu beitrug, dass May für den Spemann-Verlag arbeitete und Interesse fand, in der neu gegründeten Knabenzeitschrift Der Gute Kamerad zu publizieren, sodass acht berühmte Jugenderzählungen entstanden und er sich auch als Autor von kürzeren Illustrationstexten profilieren konnte. Nach der Jahrhundertwende wurde Kürschner für May dann, wenn auch eher unfreiwillig, gewissermaßen zum ‚Förderer‘ des von pazifistischen Ideen und philosophisch-religiösen Gedanken geprägten Spätwerks. Zwar ist Kürschners Behauptung, „der erste gewesen zu sein“, der May „in einer besseren Zeitschrift veröffentlicht hat“ (in Vom Fels zum Meer), „wo er sich die ersten Sporen als Reiseschriftsteller erwarb“ (an Zieger, 17.5.1901), sicherlich zu korrigieren, denkt man etwa an Mays Publikationen im Deutschen Hausschatz, in Frohe Stunden oder im Heimgarten, doch hat er insofern recht, als May durch Kürschners Aufforderung zur Mitarbeit an den von ihm redigierten und edierten Periodika im Spemann-Verlag und in der Deutschen Verlags-Anstalt eine für den Autor wichtige literarische Anerkennung erfuhr. May war sich dieser Auszeichnung auch nach Beendigung der spannungsreichen Zusammenarbeit am China-Band dankbar bewusst. Trotz der gravierenden Differenzen ihrer Weltanschauungen bei der Konzeption des China-Werks, und obwohl Kürschner Hugo Fritzsche in einem Brief vom 11.7.1901 dezidiert erklärte: „Persönlich gehöre ich so wenig wie Lindner zu den Verehrern May’s, ich lese auch seine Bücher nicht“, sei man, so May rückblickend im September 1904, nach dem (vermeintlich) abrupten Abschluss von Et in terra pax „in aller Freundschaft auseinander“ gegangen.45 Obwohl der Schriftsteller mit seiner erzählerischen „Empfehlung des Friedens“ Kürschners „Lob der kriegerischen Gewaltthätigkeit“ konterkarierte, habe er dem Herausgeber, „dem Freunde“ (!), „dieses Opfer nicht verweigern“ können.46 Aus dem „unvollendeten Gips-Torso“ von Et in terra pax, zu dem ihn „Professor Kürschner damals“ ‚gezwungen‘ habe, sei dann die „inzwischen vollendete Marmorarbeit“ Und Friede auf Erden! entstanden.47 Kürschners Bitte um Mitarbeit am China-Band lässt sich demnach als Initiation für diese künstlerische ‚Elevation‘ verstehen.

Zuletzt, in Mays Autobiografie Mein Leben und Streben, war die konfliktreiche Entstehung von Et in terra pax offenbar in Vergessenheit geraten. May gedachte nun des imponierenden Honorarangebots, das er von Kürschner im Oktober 1886 erhalten hatte. So vergegenwärtigte sich Kürschner in der letzten, huldigenden Erinnerung Mays als „der bekannte, berühmte Publizist, mit dem ich sehr befreundet war“.48

Die im vorliegenden Band zusammengestellten Briefwechsel zwischen Karl May und Joseph Kürschner, May und Wilhelm bzw. Adolf Spemann sowie den Redaktionen des Guten Kameraden und des Union-Verlags und schließlich zwischen Kürschner und Hermann Zieger sowie Hugo Fritzsche wurden von drei Archiven freundlicherweise zur Verfügung gestellt: vom Archiv der Verlegerfamilie Schmid in Bamberg, von der Forschungsbibliothek Gotha und vom Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar (GSA Weimar). Nach dem Tod Joseph Kürschners blieb seine umfangreiche Korrespondenz zunächst in Familienbesitz. Den größten Teil dieser Briefe (darunter die Korrespondenz zwischen Kürschner und Zieger) übernahm 1960 das Goethe- und Schiller-Archiv als Depositum von Kürschners jüngster Tochter Irmgard (1888–1961) und ihrem Mann Hermann Nebe (1878–1961) (Kürschner-Bestand: GSA 55). Eine Sammlung der Briefwechsel zwischen Kürschner und bekannten Persönlichkeiten (darunter die Korrespondenz mit Karl May) wurde vom ältesten Enkel Kürschners Ingo Braecklein (1906–2001) 1988 an die Forschungsbibliothek Gotha verkauft.49 Braecklein, 1970–1978 Bischof der Evangelischen Landeskirche in Thüringen, als ehemaliges Mitglied der NSDAP und der SA sowie als Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit heftig umstritten, war der erstgeborene Sohn von Kürschners ältester Tochter Elsa (1882–1937) und ihrem Mann William Braecklein (1875–1930).

Bei den Briefen Kürschners an May, die sich in der Forschungsbibliothek Gotha befinden (15 Briefdurchschläge, Signatur Chart. A 2214 (3), Bl. 176-195), handelt es sich um Presskopien, die z. T. sehr schlecht lesbar sind. Der dortige May-Bestand umfasst 17 Briefe und 3 Telegramme an Kürschner (Signatur Chart. A 2214 (3), Bl. 1177-1200).

Mays Korrespondenz mit Kürschner und Spemann sowie der Briefwechsel Kürschner/Zieger wurden bereits in drei Jahrbüchern der Karl-May-Gesellschaft – allerdings unvollständig und z. T. mit Transkriptionsfehlern – gesammelt publiziert und kommentiert: [Hainer Plaul:] Hermann Zieger/Joseph Kürschner: Briefe über Karl Mays Roman ‚Et in terra pax‘50, Jürgen Wehnert: Joseph Kürschner und Karl May. Fragmente einer Korrespondenz aus den Jahren 1880 bis 189251 und Andreas Graf: „Von einer monatelangen Reise zurückkehrend“. Neue Fragmente aus dem Briefwechsel Karl Mays mit Joseph Kürschner und Wilhelm Spemann (1882–1897).52 In der vorliegenden Edition sind die Briefwechsel vervollständigt, Transkriptionsfehler korrigiert und die Briefe auf dem neuesten Stand der May-Forschung kommentiert worden.

Die editorische Gestaltung folgt den bislang vorliegenden drei Briefbänden.53 Der Abdruck der Briefe erfolgt, unabhängig von den Korrespondenzpartnern, chronologisch. Den hier gebotenen Textfassungen liegen die handschriftlichen (hs.) oder maschinenschriftlichen (ms.) Originalbriefe und -karten bzw. die Briefdurchschläge zugrunde. Hinzufügungen/Korrekturen der Herausgeber und Bestätigungen von Fehlschreibungen (gekennzeichnet: „sic!“) erscheinen in eckigen Klammern; Wortstreichungen durch die Briefschreiber stehen in spitzen Klammern. Vorgedruckte Angaben in den Briefköpfen sind ebenfalls in eckigen Klammern gesetzt. Die genannte z. T. sehr schlechte Lesbarkeit der Briefdurchschläge Kürschners – wobei Kürschners Handschrift generell teilweise große Transkriptionsprobleme aufwirft (die meisten seiner Briefe sind denn auch von einem Sekretär geschrieben) – ist die Ursache für einige Unsicherheiten (gekennzeichnet mit [?]) bzw. Lücken bei der Transkription.

Nicht auszuschließen ist es – und dies sei abschließend als Hoffnung vermerkt –, dass einige der zu beklagenden zahlreichen verschollenen Briefe Mays an Kürschner irgendwann noch einmal zum Vorschein kommen.54

Paderborn-Dahl, im Februar 2013Hartmut Vollmer

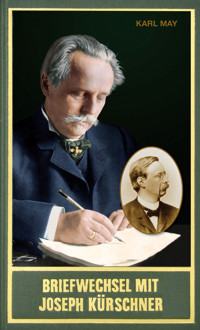

Joseph Kürschner, Anfang der 1890er-Jahre (Aufnahme des Eisenacher Fotografen Georg Jagemann, 1817–1894)

Karl May in den 1890er-Jahren

1 Adolf Spemann: Wilhelm Spemann. Ein Baumeister unter den Verlegern. Stuttgart 1943, S. 186.

2Three carde monte, Unter Würgern, Der Girl-Robber, Der Boer van het Roer (1879), Der Ehri (1879/80), Deadly Dust, Der Brodnik, Der Kiang-lu (1880), „Giölgeda padiśhanün“ / Reise-Abenteuer in Kurdistan / Die Todes-Karavane (der Beginn des Orientzyklus, 1881/82).

3 Auch die beiden 1879 erschienenen Bücher Mays im Stuttgarter Verlag von Franz Neugebauer können hier angeführt werden: Gabriel Ferrys Der Waldläufer in der Bearbeitung für die Jugend von Karl May und Im fernen Westen. Zwei Erzählungen aus dem Indianerleben für die Jugend von Carl May und Fr. C. von Wickede.

4 Heute in Karl Mays Gesammelte Werke Band 10, Sand des Verderbens.

5 Heute unter dem Titel Schefakas Geheimnis in Karl Mays Gesammelte Werke Band 48, Das Zauberwasser. – Der Schauplatz der Erzählung korrespondierte mit dem im Deutschen Hausschatz von Oktober bis November 1881 und von Januar bis März 1882 veröffentlichten Reise-Abenteuer in Kurdistan.

6 Heute unter dem Titel Der Talisman in Karl Mays Gesammelte Werke Band 23, Auf fremden Pfaden.

7 Heute in Karl Mays Gesammelte Werke Band 71, Old Firehand.

8 Diese Jugenderzählungen aus dem Guten Kameraden bilden heute die Bände 35 bis 41 der Gesammelten Werke.

9 Vgl. Karl May: Mein Leben und Streben. Freiburg/Br. 1910, S. 196f.; in Karl Mays Gesammelte Werke Band 34, „ICH“, S. 219 (42. Aufl.).

10 Brief Kürschners an Gustav Wacht vom 22.12.1883; zitiert nach: Rudolf Wilhelm Balzer: Aus den Anfängen schriftstellerischer Interessenverbände. Joseph Kürschner: Autor – Funktionär – Verleger. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Bd. 16, 1976, Sp. 1457-1648, hier Sp. 1544.

11 Brief Kürschners an Gustav Wacht vom 22.12.1883; zitiert nach ebd., Sp. 1598.

12 A. Spemann: Wilhelm Spemann [Anm. 1], S. 159.

13 Ebd.

14 Ebd., S. 160.

15 Brief Kürschners an Gustav Wacht vom 20.6.1886; zitiert nach Balzer [Anm. 10], Sp. 1580.

16 A. Spemann: Wilhelm Spemann [Anm. 1], S. 185f.

17 Vgl. den Brief des Union-Verlags an May vom 4.5.1897.

18Karl Mays Gesammelte Werke Band 7.

19 Vgl. Karl Mays Gesammelte Werke und Briefe Bände 91 u. 92, Briefwechsel mit Friedrich Ernst Fehsenfeld I u. II.

20 Heute in Karl Mays Gesammelte Werke Band 84, Der Bowie-Pater.

21 Heute in Karl Mays Gesammelte Werke Band 48 (Am ‚Singenden Wasser‘).

22 Heute in Karl Mays Gesammelte Werke Band 84.

23 Heute in Karl Mays Gesammelte Werke Band 48 (Schwarzauge).

24 Heute in Karl Mays Gesammelte Werke Band 84.

25 Heute Karl Mays Gesammelte Werke Band 12, Am Rio de la Plata, und Band 13, In den Kordilleren.

26 Noch im November 1891 bekannte er: „Ich kenne hier so gut wie niemanden, ich verkehre nur mit 2 leuten z. z. in zwischenräumen von monaten“; Brief Kürschners an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Verlags-Anstalt Alwin Moser vom 10.11.1891; zitiert nach Balzer [Anm. 10], Sp. 1613.

27 Brief Kürschners an Gustav Wacht vom 22.12.1883; zitiert nach ebd., Sp. 1603.

28