Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Karl-May-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

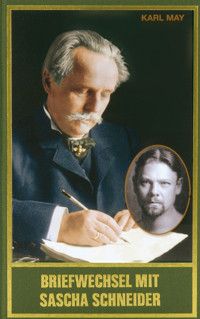

Die Zeugnisse Karl Mays über seine Begegnungen mit Sascha Schneider (1870-1927) offenbaren eine Künstlerfreundschaft von tiefster Bedeutung. Enthusiastisch rühmte May den Maler, Zeichner und Bildhauer in einem Brief an seinen Verleger Fehsenfeld im März 1904 als "deutschen Michel Angelo". Schneiders Werke erschienen dem Autor wie eine Visualisierung eigener innerer Konflikte, umgekehrt war Schneider von den Heldentaten der Mayschen Kraftmenschen, dem archetypischen Kampf zwischen Gut und Böse fasziniert. So entzündete sich schon beim ersten Treffen ein inspirierter Dialog zweier in ihren künstlerischen Ansichten und Weltanschauungen zwar sehr verschiedener, aber dennoch seelenverwandter Persönlichkeiten. Obwohl die konträren Auffassungen auch immer wieder zu Misstönen führten - so konnte Schneider beispielsweise dem Drama Babel und Bibel, in das May größte Hoffnungen gesetzt hatte, nichts abgewinnen -, blieb die persönliche Vertrautheit doch ungebrochen. Als Schneider schließlich dem Schriftsteller seine Homosexualität eingestand, war May darüber keineswegs bestürzt, sondern bemühte sich, dem unter seiner sexuellen Veranlagung Leidenden Zuversicht und Halt zu spenden. Der Ausgabe von Mays Gesammelten Reiseerzählungen mit von Schneider gestalteten symbolistischen Titelbilder - heute gesuchte Sammlerstücke - war seinerzeit indes kein großer Erfolg beschieden. Nach Mays Tod erhielt Schneider die Freundschaft zu dessen Witwe Klara und die rege Korrespondenz mit ihr aufrecht. Er bewahrte dem Schriftsteller-Freund bis zu seinem eigenen Tod ein ehrendes und bis heute gültiges Gedenken. Am 14. April 1920 notierte Schneider: "May wird unsere Zeit überdauern und noch eine andere Zeit dazu." Mit einem ausführlichen Vorwort von Prof. Dr. Hartmut Vollmer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 544

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KARL MAY’SGESAMMELTE WERKEUND BRIEFE

BAND 93

KARL MAY

BRIEFWECHSEL MITSASCHA SCHNEIDER

Mit Briefen Schneiders an Klara May u. a.

Herausgegeben von Hartmut Vollmerund Hans-Dieter Steinmetz

Herausgeber der Gesammelten Werke:Lothar und Bernhard Schmid

© 2009 Karl-May-Verlag, Bamberg

ISBN 978-3-7802-1593-2

KARL-MAY-VERLAGBAMBERG • RADEBEUL

Vorwort

Für Dieter Sudhoff

Betrachtet man die Zeugnisse Karl Mays, die Auskunft geben über seine Begegnungen mit dem Maler, Zeichner und Bildhauer Sascha Schneider (1870–1927), so offenbart sich eine Künstlerfreundschaft von höchster und tiefster Bedeutung. Euphorisch, enthusiastisch rühmte May den 28 Jahre jüngeren Schneider als den „größten“, „begabtesten“, „gewaltigsten unter den jetzigen Malern“, ja gar als „deutschen Michel Angelo“ (Brief an Fehsenfeld, 11.3.1904). Eine derartige – superlativische – Eloge dokumentiert eindrücklich die Ergriffenheit des Schriftstellers angesichts eines höchst ungewöhnlichen malerischen und zeichnerischen Werks, das dem Autor der populären Reiseerzählungen wie eine Visualisierung eigener innerer Konflikte und Entwicklungen erschien. Wann May zum ersten Mal auf Bilder Schneiders aufmerksam wurde, ist nicht exakt zu datieren. In der bisherigen Forschung ist die Ausstellung von Schneiders 1901 entstandenem monumentalen Tafelgemälde Um die Wahrheit im Dresdner Kunst-Salon von Emil Richter im März 1902 als ein katalytisches Ereignis genannt worden. Belegt ist, dass Klara Plöhn – in der May in dieser Zeit, nach all den aufreibenden Zwistigkeiten mit seiner Frau Emma, seine wahre Lebensgefährtin gefunden hatte und die er ein Jahr später, am 30. März 1903, dann auch heiratete – die Ausstellung besucht hatte: „Mächtiger Geist!“, notierte sie tief beeindruckt nach der Gemäldebetrachtung in ihr Tagebuch. Ob May sie bei dem Ausstellungsbesuch begleitet hatte, ist nicht zu beweisen, lässt sich aber vermuten, zumal die allegorische Darstellung im Mitte Juli 1902 abgeschlossenen dritten Band seines Romans Im Reiche des silbernen Löwen auf Einflüsse des Monumentalbildes hindeutet. Annehmen darf man wohl auch, dass der Schriftsteller bereits zuvor Werke Schneiders als Reproduktionen oder durch Besprechungen in Zeitungen und Zeitschriften mit Interesse wahrgenommen hatte. Euchar Albrecht Schmid, der Leiter des 1913 gegründeten Karl-May-Verlags, erinnerte sich Anfang der 1920er-Jahre daran, dass Schneiders 1894 entstandene Kartonzeichnung Das Gefühl der Abhängigkeit May und den Künstler „zusammengeführt“ habe.1

Rudolph Karl Alexander (Sascha) Schneider, als Sohn des aus Danzig gebürtigen Redakteurs und Druckereibesitzers Rudolph Schneider (1834–1884) und dessen aus einer Schauspielerfamilie stammenden zweiten Frau Pauline Friederike Parascha Katinka, geb. Langenhaun (1841–1908) am 21. September 1870 in St. Petersburg geboren, hatte von 1889 bis 1893 die Kunstakademie in Dresden besucht und schon ein Jahr nach Beendigung des Studiums, im September 1894, mit seiner ersten Einzelausstellung im Dresdner Kunstsalon Lichtenberg, in der auch Das Gefühl der Abhängigkeit zu sehen gewesen war, große Beachtung und Anerkennung gefunden. Zwei Jahre später, 1896, veröffentlichte der junge reüssierende Künstler im Leipziger Verlag J. J. Weber in der Reihe Meisterwerke der Holzschneidekunst eine Mappe mit zwölf Holzstichen nach Originalkartons (darunter auch Das Gefühl der Abhängigkeit), die bereits 1897 in einer zweiten und dritten Auflage um sechs Blätter erweitert wurde. Mit Fresken-Arbeiten für die Villa Colombaia in Florenz (1898/99), für die Johanneskirche in Cölln bei Meißen (1899), für die Gutenberghalle des Deutschen Buchgewerbehauses in Leipzig (1900) und für das Stadttheater in Köln (1902) konnte Schneider danach in beeindruckender Weise weiter auf sich aufmerksam machen.

Letzter Anlass für Mays Wunsch, Schneider persönlich kennenzulernen, war die am 6. Mai 1903 eröffnete, sehr wahrscheinlich vom Ehepaar May besuchte Sächsische Kunstausstellung in den Sälen des Kunstvereins in Dresden, wo Schneiders 1902 entstandenes Gemälde Auf zum Kampf(Phalanx der Starken) präsentiert wurde (das zwei Jahrzehnte später in den Besitz von Klara May bzw. des Karl-May-Verlags gelangte und 1994 in den der Karl-May-Stiftung). Im Juni 1903 besuchte Karl May Sascha Schneider in dessen Atelier in Meißen, Zaschendorfer Straße 81; Schneider berichtete über diese erste Begegnung: „Ein gut aussehender Herr kam zu mir ins Atelier und stellte sich vor: Karl May. Ich hatte nichts bis dahin von ihm gehört und sah ihn fragend an, worauf er ‚Old Shatterhand‘ hinzufügte. Ich bat um Erläuterung, worauf er das mit einem Schlage Niederschmettern seiner Gegner beschrieb. Daraufhin ergriff ich meinen Gewichtheber von 1 Zentner Gewicht und sagte ihm: Damit übe ich täglich!“2

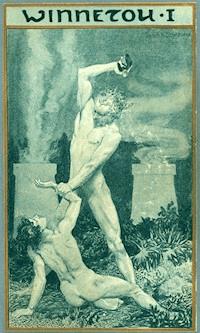

May hatte sich demzufolge auf seine Popularität als Verfasser abenteuerlicher Reiseerzählungen – die ihren großen Erfolg insbesondere der inszenierten Identität des Autors mit seinem omnipotenten Ich-Helden verdankten – berufen, um sich dem bewunderten Künstler vorzustellen. Tatsächlich waren es die Heldentaten der Mayschen Kraftmenschen, ihr archetypischer Kampf zwischen Gut und Böse, die Schneider besonders faszinierten und die dann auch sein künstlerisches Interesse weckten. Das erste Zusammentreffen in Meißen entzündete einen überaus inspirierenden Dialog zweier in ihren künstlerischen Ansichten und ihrer Weltanschauung im Grunde zwar sehr differenter, aber dennoch seelenverwandter Persönlichkeiten. Im Oktober 1903 stattete Schneider einen Gegenbesuch in der Villa „Shatterhand“ ab und überreichte May als Gastgeschenk die Kartonzeichnung Die sterbende Menschheit (die später als Deckelbild für den Roman Winnetou IV Verwendung fand). May verspürte rasch das Bedürfnis, den materiell nicht gerade reich gesegneten Künstler zu unterstützen, und beauftragte ihn, für den Empfangssalon der Villa „Shatterhand“ ein Wandgemälde anzufertigen. Schneiders Motivwahl für dieses Gemälde verrät, dass er sich offensichtlich von der Symbolwelt des dritten und vierten Bandes von Mays Im Reiche des silbernen Löwen anregen ließ und diese mit seinen eigenen ästhetischen und philosophischen Vorstellungen und seinem symbolistischen Sujetrepertoire amalgamierte. Das 210 x 237 cm große Wandbild wurde unter verschiedenen Titeln bekannt. Schneider selbst bezeichnete es als (Die) Offenbarung (an May, 26.3.1904), Felix Zimmermann besprach es („eine der reifsten Leistungen Sascha Schneiders“) in seiner 1923 erschienenen Monografie über den Künstler als Der Astralmensch3, May wiederum setzte es explizit in Zusammenhang mit seinem Silberlöwen-Roman, das unter dem Titel Der Chodem (auch Das Gewissen) die Besucher der Villa „Shatterhand“ geradezu magisch in den Bann zog: „ein kolossales Tempera-Gemälde an der Wand gegenüber dem Sessel, worauf ich Platz genommen“, so etwa Franz Sättler 1906, hatte „mein Interesse erregt. Es stellte eine Lichtgestalt von übermenschlicher Größe dar, die mit abwehrend erhobener Rechten einem wie betäubt zurücktaumelnden Menschen entgegentritt.“4 – Im vierten Band des Silberlöwen erläuterte May die „Sage vom Chodem des Menschen“, wonach „Chodem“ „das persische Wort für ‚ich selbst‘“ sei: „Die dortigen Metaphysiker aber bezeichnen mit diesem Worte etwas noch Anderes, ungefähr so eine Art dessen, was wir ‚Doppelgänger‘ nennen, aber in viel höherem, edlerem Sinne.“5

Wenn May später in seiner Autobiografie Mein Leben und Streben (1910) als Schlüssel für seine gebrochene Existenz das „kleine Buch“ „‚Die sogenannte Spaltung des menschlichen Innern, ein Bild der Menschheitsspaltung überhaupt‘“ nannte6, so verdichtete er in diesem (fiktiven) Titel nicht nur das persönliche Schicksal, sondern gab auch eine „Erklärung seiner dichotomen Ethik-Konzeption vom Gewalt- und Edelmenschentum“.7 Die von May erkannte und propagierte Dualität des Daseins, speziell in der eigenen Biografie wie auch generell in der Menschheitsentwicklung, gelangte in Schneiders Chodem-Gemälde zur Visualität: anschaulich-konkret und zugleich symbolhaft-abstrakt. Die machtvolle Lichtgestalt, als (innerer) Teil des Menschen, als Gewissen, erscheint hier nicht als reine Figuration strahlender Erlösung, sondern gleichzeitig als Bedrohung mit schauerlichen Zügen, deren Anblick der Mensch nur schwerlich ertragen kann und vor der er sich, so zeigt es die Körperhaltung auf Schneiders Gemälde, zu schützen sucht. Eine Flucht scheint unmöglich, mit ausgebreiteten Armen versperrt die Lichtgestalt den Weg – wie denn eine Erlösung des Menschen, eine Lösung der Menschheitsfrage, dies die Botschaft Mays und Schneiders, nur durch eine schonungslose Konfrontation mit dem „höhern Geiste“8 oder den Tiefen der Seele, im Kampf zwischen dem kontrastiven leuchtenden Licht und den dunklen Schatten, zu erreichen ist.

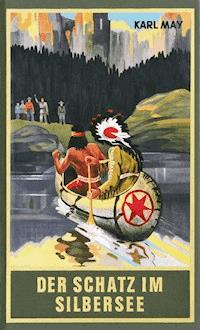

Bei einem weiteren Besuch Schneiders in der Villa „Shatterhand“, am 16. Februar 1904, kam es zu einem „Abendgespräch“, in dem der Schriftsteller und der Maler ihre tiefe geistige und seelische Verbundenheit erfuhren und dessen Ergebnis May, schwärmerisch-poetisch inspiriert, in einem Schneider gewidmeten Gedicht offenbarte. Nicht zufällig besitzt das „Unbewußte“ in diesen Versen eine kardinale Bedeutung, denn dessen Gestaltung erweist sich als die große künstlerische Aufgabe. Man darf vermuten, dass Schneider an diesem Abend May den Entwurf zum bestellten Wandgemälde vorgelegt und der Schriftsteller in der visionären Lichtgestalt eine Figuration des Unbewussten erblickt hatte. Seinem Kunstverständnis entsprechend, das er 1906/07 in seinen ambitionierten Briefen über Kunst theoretisch darlegen sollte, begriff May diese ästhetische Gestaltung des ‚Unbewussten‘ als einen von göttlicher Schöpfungsmacht geleiteten ‚heiligen‘ Akt. Schneiders Antwort auf die hohe Bürde, mit der May die künstlerische Arbeit des Vielverehrten versah, zeugte indes von großer Irritation: „Lange überlege ich mir, was ich zu sagen habe und was ich tun soll. Wie soll ich Ihre hohe Meinung rechtfertigen? – Davon mündlich, so geht das nicht!“ (21.2.1904) Nur wenige Tage später wurde eine bedeutende, folgenreiche künstlerische Kooperation beschlossen, als Karl und Klara May Schneider am 8. März 1904 in Meißen aufsuchten und dieser dem Ehepaar den Vorschlag unterbreitete, Mays Gesammelte Reiseerzählungen mit neuen Titelbildern auszustatten. Schneider sah darin wohl nicht nur eine große künstlerische Herausforderung und einen Versuch, den neuen, hohen ästhetischen Ansprüchen des als ‚Jugenderzähler‘ missverstandenen Freundes auch ein adäquates äußeres, optisches Zeichen zu verleihen („Die Bücher müssen wie Posaunenstösse wirken!“, 6.4.1904), sondern versprach sich in seiner angespannten finanziellen Situation sicherlich auch ein einträgliches Geschäft. „Schneider klagte, als wir ihn zuletzt sahen“, so notierte Klara May in ihr Tagebuch: „Wir wollen ihm helfen wie und wo wir können. Der liebe Schneider will Karls Bücher mit anderen Titelbildern versehen, damit man Karl endlich verstehen lerne und der alberne Name ‚Jugendschriftsteller‘ schwinde. Ich ging sofort darauf ein.“ Auch Karl May war sogleich von dem Vorschlag begeistert, konnte er dadurch doch – so jedenfalls seine Hoffnung – ein neues, künstlerisch anspruchsvolles Publikum erreichen und seinen gewandelten literarischen Zielen, „empor ins Reich der Edelmenschen“, ein angemessenes äußeres Gewand geben. Mit dieser Euphorie versuchte er seinen Verleger Friedrich Ernst Fehsenfeld für das Vorhaben zu gewinnen, indem er ihm die einzigartige Gelegenheit der Zusammenarbeit mit dem ‚begnadeten‘ Künstler und die Attraktivität der neuen Deckelbilder vor Augen führte: „Das gleicht dem großen Loose.“ (11.3.1904) Aus der Sicht des nüchtern-kalkulierenden Geschäftsmannes stellte sich dieses ‚große Los‘ freilich als weitaus riskanter dar, und die Befürchtungen Fehsenfelds, dass die meisten Leser des ‚Reiseabenteuer-Erzählers‘ diese künstlerische „Metamorphose“ nicht goutieren, ja die symbolistischen, von nackten Protagonisten beherrschten Titelbilder gar mit Unverständnis ablehnen würden, sollten sich dann auch tatsächlich erfüllen. Um seinen populären, trotz zunehmender Presseangriffe noch immer beträchtliche Einnahmen garantierenden Autor nicht zu enttäuschen (und auch, weil May ohne Wissen Schneiders dessen Honorierung übernahm), willigte Fehsenfeld ein, die Bände mit den neuen Titelbildern Schneiders als Alternativausgabe zu den Büchern in gewohnter und beliebter Ausstattung anzubieten.

Das Verhältnis von May und Schneider zum Fehsenfeld-Verlag blieb bei der Realisierung der neuen Buchausstattung allerdings sehr gespannt und wurde überdies immer wieder von technischen Problemen bei der Reproduktion der Bilder belastet. Mays zur Veröffentlichung anstehender Roman Und Friede auf Erden! erschien dann im September 1904 als erster Band mit einem Titelbild Sascha Schneiders. Für die bereits vorliegenden Bände der Gesammelten Reiseerzählungen fertigte Schneider darauf, orientiert an den anstehenden Neuauflagen, weitere Deckelzeichnungen an. Da die neu gestalteten Bücher möglichst rasch geschlossen angeboten werden sollten, ergab sich für ihn allerdings ein gewaltiger Termindruck, zumal er im Frühjahr 1904 mit den Vorbereitungen für die Große Kunstausstellung in Dresden beschäftigt war, bei der ihm ein eigener Raum zur Verfügung gestellt wurde, er im Herbst eine Professur an der Kunstschule in Weimar antrat und ihn darüber hinaus die Arbeit am Altargemälde in der St. Mauritius-Kirche im sächsischen Wolkenburg in Anspruch nahm: Und für eine kongeniale Illustration der Mayschen Werke war deren Lektüre unerlässlich! Vor diesem Hintergrund wird der wachsende Unmut Schneiders verständlich, der bisweilen auch die freundschaftliche Beziehung zu Karl May überschattete. Durch eine enorme Kraftanstrengung gelang es dem Künstler dann aber doch, die Arbeit an den Titelzeichnungen zu den Werken Mays im Juli 1905 abzuschließen. Da die Bände Am Rio de la Plata und In den Cordilleren, Old Surehand I-III und Satan und Ischariot I-III jeweils dasselbe Deckelbild erhielten, umfassten Schneiders May-Illustrationen insgesamt 25 Zeichnungen. Angesichts dieses stattlichen Werks entstand in May die Idee, die Blätter gesammelt in einer Mappe zu veröffentlichen. Wiederum bedurfte es allerdings großer Mühen (und auch einiger Einschränkungen hinsichtlich der Auflage und der Honorierung), um Fehsenfeld zur Publikation zu bewegen. Tatsächlich erschien die Mappe dann im November 1905, mit einem „einführenden Text“ des mit Schneider befreundeten Leipziger Theologieprofessors Johannes Werner.

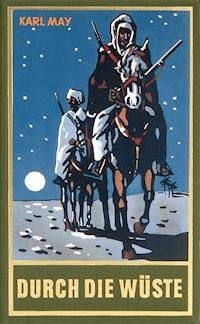

Wenngleich der erhoffte kommerzielle und auch publizistische Erfolg ausblieb, lieferten Schneiders Titelzeichnungen zu den Werken Karl Mays doch den imposanten Beweis einer inspirativen künstlerischen Zusammenarbeit. Mays Behauptung nach seiner literarischen Neuorientierung, er habe von Anfang an, also auch in seinen berühmten Reiseerzählungen, symbolisch geschrieben und gleichnishaft, märchenartig reale Begebenheiten verschlüsselt, wurde von Schneiders Titelbildern ‚beglaubigt‘. Stellten diese Illustrationen für sich betrachtet zweifellos höchst eindrucksvolle, mythologische und biblische Motive aufgreifende Projektionen des urewigen menschlichen Ringens zwischen guten und bösen Mächten dar und setzten sie damit Bildthemen früherer Arbeiten Schneiders, insbesondere seiner Kartonzeichnungen der 1890er-Jahre in konsequenter, vollendeter Weise fort, so wirkte der Bezug zu den Reiseabenteuerfabeln Mays durchaus befremdlich. Gleichwohl erfüllten sie die Intention des Schriftstellers, sichtbar zu machen, dass seine Erzählungen nach der vieles verändernden Orientreise 1899/1900 anders, tiefsinniger, auf einer höheren Ebene als auf der einer spannenden Jugendlektüre zu verstehen waren. Unter dem Namen des ‚Herausgebers und Verlegers‘ (Fehsenfeld) proklamierte May im Vorwort zu Bd. 1 (Durch die Wüste) der mit Schneiders Deckelbildern ausgestatteten Gesammelten Reiseerzählungen: „Jetzt weiß es bereits jeder Quartaner, daß Karl May nicht etwa nur unterhalten oder bloß belehren will, und daß seine Erzählungen etwas ganz Anderes als nur gewöhnliche Indianer- oder Beduinengeschichten sind. Man begnügt sich nicht mehr, wie früher, mit der Oberfläche, sondern man taucht in die Tiefe, um die dort verborgenen Perlen zu finden. Und nun kommt plötzlich ein begnadeter, ein gewaltiger Interpret, der mit hell lodernder Fackel in diese Gedankentiefen leuchtet und das, was man bisher nur ahnte, in deutlichster Gestalt heraus an das offene Leben treten läßt. Dieser Interpret ist kein Anderer als Professor Sascha Schneider, der unübertroffene Meister der Gedankendarstellung, dessen scharfes Künstlerauge gleich bei der ersten Begegnung deutlich sah, wer May eigentlich ist und was er eigentlich will.“

Mays generell mit seinem Spätwerk verbundene Erwartungen, dass die begeisterten Leser seiner Reiseerzählungen den Weg empor zu den neuen, hohen ästhetischen und ethischen Idealen mitgehen würden, erfüllten sich auch bei Schneiders künstlerischer Unterstützung nicht: Diese führte vielmehr zu einer Polarisierung des Publikums und bestätigte Schneiders Ahnung, dass seine und Mays Rezipienten nicht zueinander finden würden. May erkannte bei allen künstlerischen und rezeptionsbezogenen Differenzen aber untrüglich das verbindende Element, das dem Schriftsteller wie dem Maler, die sich beide als ‚Gedanken-‘ oder ‚Ideen-Bildner‘ zeigten, neue, bereichernde Perspektiven öffnete: „Beide Künstler“, so weiter im ‚Herausgeber- und Verleger‘-Vorwort zu Durch die Wüste, „sind begeistert für ein und dasselbe hohe Ziel, wenn sie auch nicht die gleichen Wege gehen, um es zu erreichen. Sie treffen hier und da, an hervorragenden Punkten, zusammen, und da ist es Sascha Schneider, der hierbei immer die Gabe hat, diesen inneren Begegnungen sichtbare Formen zu verleihen.“

Schneider akzentuierte in seinen Titelzeichnungen das in den Erzählungen Mays bewunderte physisch-kraftvolle Individuum, das dem Kampf zwischen „Gut und Böse, Ormuzd und Ahriman, Christus und Satan“, „Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Leben und Tod“ ausgesetzt ist, wie es Johannes Werner in seiner Einführung zur Schneider-Mappe trefflich erklärte, und das diesen Kampf als Schicksalsprüfung heroisch meistert: „Die für das Gute kämpfenden Helden erscheinen ihm [Schneider] als jugendschöne und männlichkräftige Menschengestalten; die Boten der höheren Welt des Guten, welche die wackeren Kämpfer anfeuern und schützen, treten als Lichterscheinungen, Engel und andere überirdische Wesen auf; die Kräfte und Vertreter des Bösen als teuflische und todesartige Gestalten, als schauerliche Ungetüme und widerliches Gewürm.“9

Für Karl Mays neues schriftstellerisches Selbstverständnis gewann die Kooperation mit dem verehrten Künstler eine unschätzbare Bedeutung, und es war fraglos Schneiders Verdienst, die Reiseerzählungen Mays auf eine höhere Betrachtungsebene gehoben zu haben, die, wenn auch nicht allgemein verstanden, doch zumindest deutungsanregend gewirkt und die erzählten heroisch-exotischen Abenteuer in ihrer archetypischen Dimension gezeigt hat. Dadurch ließ sich auch eine Brücke schlagen zum symbolisch-allegorischen Spätwerk des Schriftstellers, dessen Botschaft Schneider ausdrucksstark ins Bild zu setzen wusste.

Sascha Schneiders Arbeiten für Karl May führten natürlicherweise zu einer Intensivierung des künstlerischen und freundschaftlichen Dialogs. Schon am 18. März 1904 berichtete Klara May über ein weiteres abendliches Treffen: „Der Abend war wie Kirche für mich. Diese beiden gewaltigen Geister philosophirten über Welt und Leben, Kunst und Menschen. Es wollte gar kein Ende nehmen, wir saßen bis früh.“ In derartiger Vertrautheit gewährte Schneider dem „verehrten Doctor“ und „lieben Old Shatterhand“ nun auch tiefe Einblicke in seine gequälte Seele. Bei einem Morgenbesuch in der Villa „Shatterhand“ am 16. Mai 1904 gestand er dem Schriftsteller seine Homosexualität. May war über das Bekenntnis keineswegs bestürzt, vielmehr versicherte er dem Freund in einem Brief vom darauf folgenden Tag: „Sie sind mir seit gestern genau noch so werth wie vorher, u. mein Interesse für Sie ist sogar noch tiefer, viel tiefer gestiegen.“ Und er bot Schneider gar an, die Funktion des Halt gebenden und stärkenden „Chodems“ für ihn zu übernehmen. Während Schneider in seiner sexuellen Veranlagung, an der später sein weiterer Aufenthalt in Weimar scheitern sollte, ein gravierendes Zeichen des Außenseiterdaseins sah, das mit der ‚unsozialen‘ künstlerischen Existenz korrespondierte, erblickte May darin ein exemplarisches Schicksal des leidenden und stigmatisierten Menschen, der ihm aus der eigenen Biografie, aus seiner finsteren kriminellen Vergangenheit allzu vertraut war (und den er in Schneiders Kartonzeichnung Das Gefühl der Abhängigkeit eindringlich wiedererkannt hatte), so dass er dem jüngeren Freund als ein verständnisvoller, lebenserfahrener und wissensreicher Ratgeber bei dessen Existenz- und Kunstfragen gegenübertrat.

Insgesamt geben die wenigen erhaltenen, allerdings recht extensiven und substantiellen Briefe Mays an Schneider beredte Zeugnisse für die Mentorenrolle des Älteren, der die existentiellen und künstlerischen Probleme des Jüngeren zum Anlass nahm für grundlegende Reflexionen über lebensphilosophische und ästhetische Fragen. Die Tatsache, dass die Inhalte der Briefe Mays weit über privat-persönliche Themen hinausreichten, scheint Klara May denn auch dazu bewogen zu haben, von einigen (heute verschollenen) Schreiben Abschriften anzufertigen.

Freilich setzte Schneider Mays wohlwollenden Hilfsangeboten auch unmissverständliche Grenzen. So antwortete er ihm am 19. Mai 1904 auf dessen verständnisvollen und ermutigenden Brief zwei Tage zuvor: „Tausend Dank für Ihre teilnehmende Güte! – Doch, bitte ich Sie, lassen Sie mich dies allein durchkämpfen & tragen. Mein Standpunkt ist ausserhalb des Normalen. Diese meine mir angeborene Naturanlage ist nicht zu bekämpfen und zu unterdrücken. Wozu auch?! Sünde giebt es nicht für mich in diesem Sinne. […] Ich gehe meine eigenen Wege, einsam, mit Niemandem & für Niemanden, wenn Niemand mitgehen will. Kein Mensch wird mir helfen können, wenn ich es nicht selbst kann, das fühle ich ganz und gar.“

Schneider erkannte in den zunehmenden Presseangriffen gegen May, die den Schriftsteller als ‚literarischen Schwindler‘, ‚geborenen Verbrecher‘, ‚ehemaligen Räuberhauptmann‘, ‚Verderber der Jugend‘ und ‚Autor unsittlicher Schundromane‘, der auch unrechtmäßig den Doktortitel führe, anprangerten, ein solidarisches Schicksal, an dem er nun auch umgekehrt teilnehmen wollte. Es bedurfte allerdings erst der insistierenden Nachfragen bei Klara May, um etwas Konkreteres über die ‚dunkle Vergangenheit‘ ihres Mannes zu erfahren, die mehr und mehr von dessen Gegnern in infamer Absicht an das Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurde. Dass May dann selber unter dem Namen seiner Frau dem Freund Aufklärung gab (in einem Brief am 31.5.1905), bekam hierbei noch eine besondere Note.

Es verwundert gewiss nicht, dass die konträren Ansichten der beiden selbst-bewussten Freunde immer wieder zu einigen Misstönen führten. Mays Wunsch beispielsweise, den nackten Engel auf dem Deckelbild des dritten Bandes von Im Reiche des silbernen Löwen zu verhüllen, empfand Schneider als unliebsamen Eingriff in seine künstlerische Freiheit (vgl. seine Briefe vom 2. und 5.8.1904). Schneiders Ablehnung des Auftrags, „biblische Wandbilder“ zu malen (vgl. seine Briefe vom 2. und 6.3.1906), und Mays Widerspruch darauf lösten unter den Freunden eine Kontroverse über „christliche Kunst“ aus, die Schneider die Gelegenheit bot, dem „lieben, prächtigen Allah-haddin mit den Wunder-briefen“ gegenüber noch einmal vehement seine Position als „Outsider“ zu markieren und seine nietzscheanische Einsamkeit zu propagieren (12.3.1906). Nach Schneiders Auffassung nobilitierten auch die Presseangriffe gegen May eine Kunst, die von den „Wenigsten“ verstanden werden konnte.

Zum besonderen Streitobjekt wurde dann aber Mays 1906 publiziertes Drama Babel und Bibel, in das der ‚verwandelte‘ Schriftsteller seine allergrößten künstlerischen Hoffnungen gesetzt hatte und das „inersterLinie“ „für keinen Andern als nur für Sascha Schneider ganz allein geschrieben worden“ sei (März 1906). Schneiders Reaktion nach der Lektüre des Dramas (3.9.1906) war für May überaus enttäuschend. Weder konnte der Künstler-Freund generell Mays „Anschauungen über Gott, Unsterblichkeit und Christentum“ teilen noch, im Konkreten, der „Menge Symbole“, den „arabischen Namen“ und den auftretenden Frauenfiguren etwas abgewinnen. Anstoß nahm er überdies an der Dominanz von Geist und Seele gegenüber dem Körper, den Schneider hingegen als dem Geiste gleichbedeutend betrachtete und dessen Apotheose die Prämisse war für sein ästhetisches Verständnis und für sein Ideal der schönen menschlichen Gestalt. Schon zu Beginn seines Briefes flüchtete Schneider in das Eingeständnis, sich „für gänzlich unfähig“ zu halten, über Babel und Bibel zu urteilen, und es blieb ihm am Schluss nur der Rat: „Mein lieber Old Shatterhand, satteln Sie aufs neue und bleiben Sie der Alte!“

Mays Antwortbrief ließ an argumentativer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und entfaltete geradezu programmatisch die ambitionierten weltanschaulichen Axiome seines Spätwerks, kulminierend in der dezidierten Replik auf Schneiders pathetische Kriegssehnsucht („Der Acker braucht den Pflug, und die Menschheit den Krieg! Krieg! Blut und Wunden, damit wir wieder ein Geschlecht von Männern erhalten!“): „Wo sind die Männer, die durch die letzten Kriege entstanden? Ich sehe sie nicht!!! […] Wehe und tausendmal wehe dem Volke, welches das Blut und das Leben von Hunderttausenden vergießt, um anderthalb Schock Ritter des eisernen Kreuzes erster Klasse dekoriren zu können! Wir brauchen MännerdesGeistes, MännerdesWissensundderKunst. Die wachsen aber nicht bei Wagram oder Waterloo! Und unsere Schlachten werden nicht mehr von sogenannten ‚MännernundHelden‘ entschieden, sondern durch gute Stiefelsohlen und chemische Teufeleien, durch Druck und Drill, durch Hunger und Fieber, durch wohlberechneten Transport, durch Riesenanleihen und andere sehr unrühmliche Dinge, bei denen von ‚Mannheit‘ keine Rede ist!“ (Anfang September 1906)

Offenkundig wurde bei dieser Kontroverse, dass Schneiders primäres Interesse am Werk Karl Mays nicht den späten Arbeiten galt – wie es seine symbolistischen Titelbilder vermuten ließen –, sondern den ‚klassischen‘ abenteuerlichen Reiseerzählungen. Der philosophisch-religiösen Prätention des Mayschen Spätwerks stand Schneider „geradezu hilflos“ gegenüber (3.9.1906). Dass er sich trotz seiner religionskritischen und antichristlichen Ansichten künstlerisch stetig religiösen und christlichen Themen und Motiven zuwandte und folglich auch Mays ethische Ideale ästhetisch anspruchsvoll zu illustrieren vermochte, dürfte neben dem finanziellen und publizistischen Aspekt bei den kirchlichen Aufträgen das Resultat des inneren Bedürfnisses nach einer Auseinandersetzung mit traditionellen Glaubensfragen gewesen sein.

Zu einem Bruch seiner Freundschaft mit Karl May führte der Disput über Babel und Bibel jedoch nicht. Dennoch fällt auf, dass die Korrespondenz in den folgenden Monaten und Jahren – bedingt sicherlich auch durch den Abschluss der künstlerischen Kooperation; im Dezember 1906 und Oktober 1907 entstanden für May lediglich noch die Kartonzeichnungen Abu Kital und Marah Durimeh – sich quantitativ immer weiter reduzierte und in einigen Zeiträumen, etwa im Jahr 1911, gänzlich abriss. Als Schneider im Juni 1908 von seinem Lehramt an der Weimarer Kunstschule zurücktrat, da er wegen seiner homosexuellen Neigungen von seinem Lebensgefährten, dem jungen Maler Hellmuth Jahn, erpresst wurde und Deutschland für drei Jahre verlassen musste und nach Italien übersiedelte, erschwerte die örtliche Distanz den weiteren innigen Kontakt zum Ehepaar May. Seinen Brief an Karl May nach der Abreise aus Weimar schloss Schneider mit den Worten: „Leben Sie wohl, mein Lieber und Verehrtester, behalten Sie mich in gutem Angedenken, sowie auch ich den Verkehr mit Ihnen zu den schönsten Stunden meines Lebens rechnen werde. Wiedersehen tuen wir uns auf alle Fälle!“ (Juni 1908)

Zu dem erhofften Wiedersehen ist es nicht mehr gekommen – obwohl Schneider dazu durchaus die Gelegenheit hatte, da er im August 1909 inkognito in Leipzig weilte, um für die dortige Gutenberghalle zwei Fanfarenbläser zu malen, und in dieser Zeit im Haus seines Freundes und Mentors Max Klinger wohnte. Als Karl und Klara May von diesem Deutschland-Aufenthalt ohne Besuch in Radebeul erfuhren, gab es aus großer Enttäuschung deutliche Vorwürfe, die Schneider keineswegs überzeugend zu entkräften vermochte. Noch einige Jahre später sollte er dem versäumten Besuch in der Villa „Shatterhand“ nachtrauern, denn auch während eines zweiten Aufenthalts in Deutschland, im Sommer 1911, scheiterte ein Treffen, weil sich das Ehepaar May zu dieser Zeit auf einer mehrwöchigen, nach Südtirol führenden Erholungsreise befand.

Karl May setzte dem Freund in seinem letzten, 1910 erschienenen Roman Winnetou IV aber noch einmal ein Denkmal: Der greise Shatterhand und seine Frau, das ‚Herzle‘, haben auf ihrer in diesem Buch erzählten Reise in den untergehenden Wilden Westen Nordamerikas auch Bilder Sascha Schneiders im Gepäck (Abu Kital, Marah Durimeh und den zum Himmel aufstrebenden Winnetou, das Deckelbild zu Winnetou III), von denen das Herzle großformatige fotografische Kopien anfertigt, die zum Schluss als Licht-Projektionen auf der Fläche eines gewaltigen Wasserfalls für ein grandioses Schau-Spiel sorgen. – May inszenierte hier nicht nur eine finale Apotheose Winnetous, sondern auch Sascha Schneiders, den er schon einige Jahre zuvor, im Februar 1906, mit dem edlen Apatschenhäuptling und dessen Blutsbruder Old Shatterhand in Verbindung gebracht hatte: In einem Offenen Brief an Fehsenfeld hatte May seine Beziehung zu Schneider als eine Freundschaft bezeichnet, die „so rein und so selbstlos“ sei, „wie ich eine gleiche in den drei Bänden ‚Winnetou‘ beschrieben habe“.10

Schneiders Zeit in Italien, zunächst, durch Vermittlung Max Klingers, in Florenz in der Villa Romana, dann, gemeinsam mit seinem neuen Lebensgefährten, dem Maler Robert Spies, in Forte dei Marmi bei Carrara und schließlich wieder in Florenz, in der Villa Demidoff in San Donato, bedeutete den Beginn einer neuen künstlerischen Phase und führte zu einer intensiveren Arbeit an plastischen Werken.

Tief betroffen nahm Schneider im italienischen Exil den Tod Karl Mays am 30. März 1912 zur Kenntnis, und es war ihm ein Herzensbedürfnis, die freundschaftliche Beziehung zu Klara May aufrechtzuerhalten. Tatsächlich setzte er die Korrespondenz mit ihr bis zu seinem Tod fort.

Die hier vorgelegten Briefe Sascha Schneiders an Klara May verdienen nicht nur Beachtung als Dokumente der weiteren Entwicklung von Leben und Werk des Malers, sondern auch als wichtige Zeugnisse der Rezeption Karl Mays in den fünfzehn Jahren nach seinem Tod, die geprägt wurden von der Errichtung der Karl-May-Stiftung und der Gründung und Etablierung des Karl-May-Verlags, der Publikation der Karl-May-Jahrbücher und der Produktion der ersten May-Filme, aber auch der öffentlichen Rehabilitierung des Schriftstellers, wie sie sich etwa im Streit um den 1917 im Deutschen Nekrolog erschienenen Artikel von Alfred Kleinberg manifestierte.

Sascha Schneider unterhielt bereits zu Lebzeiten Karl Mays einen regen Briefwechsel mit Klara. Sie war bei Begegnungen ihres Mannes mit dem auch von ihr sehr bewunderten und verehrten Künstler anwesend und sprach bei der Entscheidung über die Neugestaltung der Titelbilder zu den Werken Mays ein gewichtiges Wort mit. Durch ihre Bekanntschaft und recht bald herzliche Freundschaft mit Schneiders Schwester Lilly (1872–1966) gewann Klara tiefe Einblicke in die konfliktären privaten Verhältnisse des Geschwisterpaares.

Schneider fand in Klara May immer wieder eine umsichtige Vermittlerin, die Verstimmungen oder Unklarheiten zwischen den Künstlerfreunden rasch auszuräumen verstand. Sie war es dann auch, die ihn wegen seines versäumten Besuches in Radebeul 1909 und seines nachlassenden Briefschreibens „herunterputzte“ und ihm eine gehörige „Strafpredigt“ hielt (vgl. seinen Brief an Klara vom 4.12.1909).

Ihr Interesse an Leben und Werk des Künstlers war nach dem Tod Mays ungebrochen, und als Schneider im Sommer 1912 die Ausstellung seiner neuen Bilder und Skulpturen in der Galerie Arnold in Dresden vorbereitete, die im Oktober eröffnet werden sollte, kam es in Radebeul zu einem freudigen, freilich vom Tod Karl Mays getrübten Wiedersehen.

Im Herbst 1914 kehrte Schneider endgültig nach Deutschland zurück und bezog eine Atelierwohnung in der Gartenstadt und Künstlerkolonie Hellerau bei Dresden. Brieflich, aber besonders auch bei persönlichen Besuchen konnte Klara May Schneiders weiteres künstlerisches Schaffen verfolgen: so seine Arbeit am 1915 fertig gestellten Kohlezeichnungen-Zyklus Kriegergestalten und Todesgewalten, der im selben Jahr in der Dresdner Galerie Arnold ausgestellt und als Sammlung publiziert wurde; seine 1917 begonnenen Entwürfe zur Ausmalung des Treppenhauses der geplanten Neuen Gemäldegalerie in Dresden (deren Bau allerdings 1920 an der Finanzierung scheiterte); seine Grabgestaltungen für die verstorbenen Maler-Freunde Robert Spies und Oskar Zwintscher, oder die Eröffnung des Körper-Ausbildungs- und Erziehungs-Instituts Kraft-Kunst 1919 in Dresden, in dem Schneider die künstlerische Leitung übernahm.

Vermittelnd war Schneider bei dem 1918 erteilten Auftrag Klara Mays an den mit ihm befreundeten Bildhauer Paul Peterich tätig, für den Garten der Villa „Shatterhand“ einen Brunnenengel nach dem Motiv aus Mays Roman Ardistan und Dschinnistan zu modellieren: „Es wird ein grosses, schönes Opus“, so teilte Schneider Klara am 25.10.1918 mit, „das unseres lieben Karl May würdig ist und auch den Künstler in seiner ganzen Eigenart repräsentiert.“

Schon ein Jahr zuvor, im August 1917, war Schneider erneut umgezogen, und zwar in das Künstlerhaus Loschwitz, Pillnitzer Landstraße 59, wo er bis zu seinem Tod wohnen sollte. Obwohl die Entfernung zwischen Loschwitz und Radebeul nicht allzu groß war und Schneider in seinen Briefen an die „liebe Weggenossin“ stetig seinen Wunsch nach einem Beisammensein äußerte, scheint er doch auf Distanz bedacht gewesen zu sein, die er wiederholt mit Arbeitsüberlastung und den widrigen Verkehrsbedingungen und Witterungsverhältnissen zu rechtfertigen versuchte. Ob es die Angst vor einer allzu großen Nähe zur Frau des verstorbenen Freundes gewesen war, vielleicht auch die Furcht vor der trauerschweren Erinnerung an Karl May oder lediglich die – oft bekundete – Abneigung gegen die Geselligkeit, mag dahingestellt bleiben. Zu wichtigen Begegnungen und Dialogen mit der „verehrten Freundin“ kam es dennoch, etwa durch Schneiders künstlerische Beratung – in Korrespondenz mit Klara May – für die am 1. April 1920 von Adolf und Marie Luise Droop sowie verschiedenen Kommanditisten gegründete Ustad-Film-Gesellschaft, die im selben Jahr drei May-Filme drehte (DIE TEUFELSANBETER, AUF DEN TRÜMMERNDES PARADIESES und DIE TODESKARAWANE), im folgenden Jahr aber bereits Konkurs anmelden musste.

Bedeutsam wurde Klara May für Schneider aber ebenso als ‚Mäzenatin‘, die dem „liebsten Meister“ künstlerische Aufträge vermittelte oder selber erteilte, wie ihre Bestellungen der Ölgemälde Das Gefühl der Abhängigkeit (nach der Kartonzeichnung von 1894), Lichtsieg (nach dem Deckelbild zu Mays Roman Am Rio de la Plata) und Der Gedanke an das Unendliche (nach der Kartonzeichnung von 1894), alle 1920, oder, 1922, Judas Ischariot (nach der Kartonzeichnung von 1894) und Am Jenseits (nach dem 1905 gezeichneten Deckelbild zu Mays erstmals 1899 erschienenem Roman). Darüber hinaus erwarb sie Schneiders schon 1902 entstandenes Ölgemälde Auf zum Kampf und sein 1923 gemaltes Aquarell Herkules und Omphale.

Wie bereits erwähnt, sah Schneider in der Physis des Menschen das Ideal kraftvoller Schönheit. Die zumeist in natürlicher Nacktheit, oft heroisch und sportiv auftretenden Figuren seiner Bilder und Skulpturen sind sinnfälliger Ausdruck dieses an hellenistischer Ästhetik orientierten Ideals, dem Schneider in seinem Kraft-Kunst-Institut auch eine praktische Ausbildungsstätte bot. „Nur ein gesunder Mensch kann wirklich schön sein und umgekehrt: ein schöner Mensch muß gesund sein“, proklamierte der Künstler in seinem 1914 veröffentlichten Essay Über Körperkultur.11 Schmerzhaft musste er jedoch an seinem eigenen Leben die große Diskrepanz zwischen Ideal und Realität erfahren. Durch einen Unfall in der Kindheit hatte Schneider eine Rückgratverletzung erlitten, die ihn zeitlebens behinderte. Mit sportlichen Übungen und Krafttraining suchte er seinem körperlichen Defizit entgegenzuwirken, doch konnte er sich von dem Bewusstsein, ein „Halb-Krüppel“ zu sein (an Klara May, 8.1.1913), letztlich nicht befreien. Immer wieder bedurfte er der Erholungsreisen, um seinen von übergroßer künstlerischer Arbeit ermatteten Körper und seine durch unentwegte soziale und berufliche Konflikte strapazierten Nerven zu regenerieren. Schockierend wirkte auf ihn, den ‚Verkünder der Schönheit des gesunden Körpers‘, die im Oktober 1922 diagnostizierte Diabetes-Erkrankung, die sein Leben in den folgenden Jahren erheblich einschränkte. Nachdem er aufgrund seines verschlechterten Gesundheitszustands im Mai 1927 in das Lahmann-Sanatorium im Dresdner Vorort Weißer Hirsch eingewiesen worden war, brach er nach seiner Entlassung noch einmal zu einer großen Bootsreise auf, die ihn über Stettin und Danzig nach Riga führte. Schneider kehrte von dieser Reise nicht mehr lebend zurück. Offensichtlich infolge eines Diabetesanfalls starb er am 18. August 1927 im Hafen von Swinemünde. Noch drei Tage zuvor, am 15. August, hatte er aus seiner „Vaterstadt“ Danzig eine letzte Karte an Klara May geschickt: „Befinden gut, hoffentlich dasselbe bei Ihnen.“

Am 23. August wurde er auf dem Loschwitzer Friedhof begraben, gegenüber dem Künstlerhaus. Eine Gedächtnisausstellung im Frühjahr 1928 im Sächsischen Kunstverein Dresden dokumentierte noch einmal nachdrücklich, welch großen Verlust die Kunstwelt zu beklagen hatte.

Dass die heutige Bekanntheit Sascha Schneiders scheinbar untrennbar verbunden ist mit seinen Arbeiten für Karl May, konnte der Künstler zu Lebzeiten, angesichts der zahlreichen kritischen Urteile über seine Titelbilder zu den Werken des Radebeuler Erzählers, keinesfalls ahnen. „Ihre Freunde“, konstatierte er in einem Brief vom 12. Mai 1906 an May, „wollen nichts von mir wissen und meinem Publicum will Ihr Wert nicht einleuchten. Wo wir Beide einzeln auftreten sind wir angesehen, zusammen mag man uns nicht; nun die Leutchen sind capitale Hornochsen.“ Dabei war er aber überzeugt: „Es sind doch gewiss unter den Blättern mehrere, die zum Besten gehören, das ich gemacht.“ Die künstlerische Bedeutung der Titelzeichnungen bestätigte auch der Schneider-Monograf Felix Zimmermann, der in der „Kartonfolge einige der schönsten Verbildlichungen der tieferlebten Grundidee“ des Künstlers erblickte, „Abwandlungen seines Hauptmotivs in strahlender Lichtmalerei“.12

Wie Schneiders Briefe nach dem Tod Mays belegen, bewahrte er dem Schriftsteller-Freund ein ehrendes, in die Zukunft weisendes und heute noch immer gültiges Gedenken: „Er war ein guter und genialer Mensch“, so notierte Schneider am 14. April 1920: „Seine Werke können in Deutschland gar nicht genug geschätzt werden. Alle Anfeindung, die zumeist nur in der Kurzsichtigkeit seiner Gegner wurzelt, kommt May zu Gute. May wird unsere Zeit überdauern und noch eine andere Zeit dazu.“

*

Der vorliegende Band setzt die von Dieter Sudhoff initiierte Editionsreihe der Briefwechsel Karl Mays fort. Mays Korrespondenz mit Sascha Schneider dokumentiert eine der wichtigsten (künstlerischen und freundschaftlichen) Beziehungen des Schriftstellers („Keiner hat mich so verstanden wie er!“, an Fehsenfeld, 24.8.1905) – in einer Zeit, die mit der Entstehung des symbolisch-allegorischen Spätwerks als seine bedeutendste literarische Phase zu betrachten ist. Obwohl die erhaltenen Briefe Mays im Vergleich zu den Schreiben Schneiders quantitativ eher gering und zum Teil lediglich in Abschriften Klara Mays überliefert sind, stellen sie für das Verständnis und die Erforschung der späten Werke des Radebeuler Erzählers unverzichtbares Quellenmaterial dar. Sie bezeugen im Dialog mit einem jüngeren, namhaften bildenden Künstler seiner Zeit nicht nur Mays tiefgründige Reflexionen über ästhetische und ethische, philosophische, aber auch tagesaktuelle Fragen, sondern ebenso die – nicht spannungsfreien – Facetten einer beide Briefpartner überaus inspirierenden Freundschaft.

Die Korrespondenz wurde zum ersten Mal 1967 von Hansotto Hatzig vorgestellt und in eine umfassende Dokumentation der Künstlerfreundschaft von Karl May und Sascha Schneider integriert. Als eine Briefedition im eigentlichen Sinne war dieser Band jedoch nicht zu verstehen, zumal Hatzig auch nicht den vollständigen erhaltenen Briefwechsel publiziert hatte, seine Transkriptionen überdies einige Fehler und korrigierende Eingriffe aufweisen.

Die vorliegende, kritisch kommentierte Ausgabe bietet nun erstmals alle – soweit bekannt – heute noch existierenden und im Archiv der Verlegerfamilie Schmid sich befindenden Briefe und Karten der Korrespondenz zwischen May und Schneider sowie Schneiders Briefe an Klara May und einige andere Schreiben, die für die brieflichen Dialoge der beiden Künstlerfreunde relevant sind und einem genaueren Verständnis der diskutierten Themen dienen. Aufgenommen wurden auch die Briefe Schneiders an Klara May nach dem Tod des Schriftstellers, 1912–1927, um die posthume Wirkung Mays auf Schneider und die weitere Entwicklung des Künstlers aufzuzeigen sowie die höchst interessante Rezeption Mays in den fünfzehn Jahren nach seinem Tod zu beleuchten.

Die editorische Gestaltung folgt dem von Dieter Sudhoff und Hans-Dieter Steinmetz 2007/2008 herausgegebenen zweibändigen Briefwechsel Mays mit Friedrich Ernst Fehsenfeld. Der Abdruck der Briefe erfolgt, unabhängig von den Korrespondenzpartnern, chronologisch. Den hier gebotenen Textfassungen der Briefe und Karten liegen – soweit möglich – die Originalhandschriften zu Grunde. Die von den Briefschreibern verwendete alte Orthografie sowie besondere Schreibweisen Schneiders, wie „ss“ durchgehend für „ß“ oder „&“ für „und“, auch seine oft eigenwillige Interpunktion bleiben bewahrt. Hinzufügungen der Herausgeber und Bestätigungen von Fehlschreibungen (gekennzeichnet: „sic!“) erscheinen in eckigen Klammern; Wortstreichungen durch die Briefschreiber stehen in spitzen Klammern. Die von Schneider wechselnd an den Anfang und an das Ende seiner Briefe und Karten gesetzten Datierungen stehen in der vorliegenden Edition einheitlich am Anfang. Datierungen undatierter Briefe Schneiders durch Klara May oder durch andere Hand, die sich offensichtlich an den Poststempeln auf den ausgesonderten Briefumschlägen orientierten, erscheinen in eckigen Klammern.

Kommentierende Auszüge aus dem heute nicht mehr zugänglichen bzw. verschollenen Briefwechsel zwischen Lilly Schneider und Klara May werden nach den Überlieferungen Hansotto Hatzigs zitiert.13 Briefe Schneiders an Max Klinger und Wilhelm Ostwald sowie an Kuno Graf von Hardenberg (Auszüge) sind veröffentlicht in der Monografie von Annelotte Range14; Briefe an Hans Olde sind abgedruckt im Ausstellungskatalog Hans Olde und die Freilichtmalerei in Norddeutschland (Schleswig 1991). Zitate der Tagebuchaufzeichnungen und die Briefabschriften Klara Mays werden nach den im Archiv der Verlegerfamilie Schmid sich befindenden Originaldokumenten wiedergegeben. Zu den übrigen Quellen der bei der Briefkommentierung zitierten Texte sei auf das Literaturverzeichnis im Anhang dieses Bandes verwiesen.

Paderborn-Dahl, im März 2009Hartmut Vollmer

Karl May und Sascha Schneider (um 1904)

1 Vgl. E. A. Schmid: Das vierte Jahr. In: Karl-May-Jahrbuch 1921. Radebeul 1920, S. 10.

2 In: Hansotto Hatzig: Karl May und Sascha Schneider. Dokumente einer Freundschaft. Bamberg 1967, S. 51f.

3 Vgl. Felix Zimmermann: Sascha Schneider. Dresden [1923], S. 18f.

4 Quidam Nemo [Franz Sättler]: Ein Besuch in der Villa „Shatterhand“. In: Buersche Zeitung, 26.11.1906

5 Karl May: Im Reiche des silbernen Löwen, Bd. IV. Freiburg/Br. 1903, S. 537 (Reprint Bamberg 1984)

6 Karl May: Mein Leben und Streben. Freiburg/Br. 1910, S. 177 (Reprint, hrsg. von Hainer Plaul, Hildesheim, New York 1975)

7 Hainer Plaul in der Reprintausgabe von May: Mein Leben und Streben, S. 389

8 May: Im Reiche des silbernen Löwen, Bd. IV, S. 538

9 Johannes Werner: Einführung zu Sascha Schneider: Titelzeichnungen zu den Werken Karl Mays. Freiburg/Br. [1905], S. 6f.

10 In: Karl May: Briefwechsel mit Friedrich Ernst Fehsenfeld I. Bd. 91 der Gesammelten Werke und Briefe. Hrsg. von Dieter Sudhoff unter Mitwirkung von Hans-Dieter Steinmetz. Bamberg, Radebeul 2007, S. 502-506, hier S. 505 – Schneider hatte diese ‚Ehrung‘ in einem Brief an May vom 2.3.1906 recht humorvoll und selbstironisch kommentiert: „Shatterhand & Winnetou! Das hat mir recht wohlgetan! Ein wunderschöner Kerl aber, dieser Winnetou. 4 Fuss hoch, gelenkig wie eine Unke, russische Nase, Brillenäuglein und mutig wie eine Fledermaus. Nun, ich mag gar nicht daran denken, was für ein trauriges Getier ich bin.“

11 Sascha Schneider: Über Körperkultur. Einführung zu den Blättern Speerwerfer, Gymnast, Ballspieler, Sieger, Ringer, Diskuswerfer. Leipzig 1914, S. 4 (Reprint, hrsg. von Hans-Gerd Röder, Wiesbaden 1991)

12 Zimmermann: Sascha Schneider, S. 24

13 Publiziert in seinem Band Karl May und Sascha Schneider und als kurzgefasste, mit Zitaten versehene maschinenschriftliche Zusammenfassungen Hatzigs erhalten

14 Annelotte Range: Zwischen Max Klinger und Karl May. Studien zum zeichnerischen und malerischen Werk von Sascha Schneider (1870–1927). Bamberg 1999; der dort genannte, durch einen Brand 1988 vernichtete Briefwechsel zwischen Schneider und Hardenberg aus den Jahren 1902 bis 1914 (S. 2, Anm. 3) hat sich erfreulicherweise als Filmkopien im Nachlass von Hans Wollschläger erhalten; nach diesen Kopien wird in der vorliegenden Edition zitiert.

Briefe

Schneiders Tafelgemälde Um die Wahrheit (1901)

1903

SASCHA SCHNEIDER AN KARL MAY • 12. Juni 1903

Karte, hs.

M[eißen] 12/6 03

Sehr geehrter Herr!

Danke Ihnen herzlichst nochmals für Besuch1 und die Buchsendung mit der schönen Widmung.2 Der freundlichen Einladung sehe ich mit Spannung entgegen, ich komme bestimmt und sehr gern. Mit besten Empfehlungen, auch Ihrer verehrt. Frau Gemahlin

Ihr

ganz ergebener

S. Schneider.

Schneiders Wohnhaus in Meißen, Zaschendorfer Straße 81; im Obergeschoss befand sich sein Atelier (Aufnahme 1988).

SCHNEIDER AN MAY • 23. Juni 1903

Blatt, hs.

[Meißen] 23/6 03

Verehrter Herr Doctor!

Danke Ihnen sehr für die freundl. Aufforderung und bitte Sie mich nächsten Sonnabend d. 27ten nachmittags 3 Uhr bei sich erwarten zu wollen.

Inzwischen mit den besten Empfehlungen

Ihr ergebst.

S. Schneider.

SCHNEIDER AN MAY • 8. Juli 1903

Blatt, hs.

[Meißen] 8/7 03

Verehrter Herr Doctor!

Sage Ihnen zunächst nur besten Dank für die frdl. Sendung3 & lasse bald wieder von mir hören.

Mit vielen Grüssen, auch Ihrer verehrt. Frau Gemahlin

Ihr ergbstr.

S. Schneider

SCHNEIDER AN MAY • 21. September 1903

Ansichtskarte (Kampen, Sylt, Blick auf die Kampener Vogel-koje), hs.

[Poststempel: Westerland, 21. 9. 03]

Mit vielen herzl. Grüssen

Ihr

S. Schneider

Die sterbende Menschheit (1903)

SCHNEIDER AN MAY • 14. Oktober 1903

Karte, hs.

[Meißen] 14/10 03

Verehrtester!

Mein Herz schlägt schnell & eilig! Also kann ich nicht umhin Sie Sonnabend d. 17ten nachm. gegen 3 Uhr aufzusuchen. Den Abend sind Sie mich wieder los! – Sollten Sie sich’s unterdess anders überlegt haben, so schreiben Sie mir umgehend ab.4

Hoffentlich sind Sie wohlauf.

Mit besten Grüssen, auch Ihrer Frau Gemahlin

Ihr

S. Schneider

SCHNEIDER AN MAY • 5. November 1903

Karte, hs.

Meissen 5/11 03

Verehrter Herr May!

Welchen Tag nächster Woche kann ich Sie gegen Abend aufsuchen, um Ihnen die Skizze vorzulegen? Ich möchte auch noch die Wand sehen, wohin die Arbeit kommen soll.5

Mit bestem Gruss, auch Ihrer Frau Gemahlin

Ihr

S. Schneider

SCHNEIDER AN KLARA MAY • 13. November 1903

Blatt, hs.

[Meißen] 13/11 03

Verehrte gnädige Frau!

Hoffentlich lautet die nächste Nachricht wirklich besser und lässt in diesem Sinne nicht zu lange auf sich warten. Wir wünschen alle Besserung.6

Ihr ganz ergebener

S. Schneider.

Empfangssalon der Villa „Shatterhand“ mit Schneiders Wandbild Der Chodem; links Schneiders May-Büste und seine Kartonzeichnung Die sterbende Menschheit

SCHNEIDER AN MAY • 20. Dezember 1903

Karte, hs.

[Meißen] 20/12 03

Verehrter Herr Doctor!

Demzufolge bitte ich meine Schwester7 und mich den ersten Feiertag gegen 3 Uhr erwarten zu wollen. Mit besten Grüssen, auch Ihrer verehrten Frau Gemahlin und in der Hoffnung Sie völlig gesund wiederzusehen

Ihr ganz ergebener

S. Schn.

Die Karte geht hoffentlich nicht verloren.

1 Im Juni 1903 hatte Karl May Sascha Schneider zum ersten Mal in seinem Atelier in Meißen, Zaschendorfer Straße 81, besucht und ihn zu einem Gegenbesuch in Radebeul eingeladen. – Schneider überlieferte die erste Begegnung mit May: „Ein gut aussehender Herr kam zu mir ins Atelier und stellte sich vor: Karl May. Ich hatte nichts bis dahin von ihm gehört und sah ihn fragend an, worauf er ‚Old Shatterhand‘ hinzufügte. Ich bat um Erläuterung, worauf er das mit einem Schlage Niederschmettern seiner Gegner beschrieb. Daraufhin ergriff ich meinen Gewichtheber von 1 Zentner Gewicht und sagte ihm: Damit übe ich täglich!“ (Hansotto Hatzig: Karl May und Sascha Schneider, S. 51f.)

2 Um welchen May-Band es sich handelt, ist nicht bekannt.

3 Näheres nicht bekannt

4 Klara May notierte zu Schneiders Besuch in ihr Tagebuch: „Sascha Schneider brachte meinem Herzensmanne einen Carton [die Zeichnung Die sterbende Menschheit, die später, 1910, als Deckelbild für Mays Roman Winnetou IV Verwendung fand]. Die Arbeit soll Schneiders Gedanken wiedergeben, die er beim Lesen von Karls Werken empfand. Wir haben uns innig über diese herrliche Gabe gefreut. Herzle sinnt darüber nach, wie er dem lieben, in recht gedrückter Lage befindlichen Künstler helfen kann. Die Bilder, die Schneider da hat, können wir ihm nicht abkaufen. Sie sind zu groß. Er soll einen Auftrag erhalten. An dem schönen Künstlerabend bei Kreis [dem Dresdner Architekten Wilhelm Kreis] bestellte Herzle dem lieben Schneider eine Arbeit für 3.000 Mk. [Der Chodem] und stellte ihm den Betrag sofort zur Verfügung. Schneider soll dafür arbeiten, was er mag und in unserem Hause den Platz bestimmen, wo sein Werk hängen soll. Es ist uns ganz gleich, ob Schneider arbeitet oder nicht, die Hauptsache ist, ihm helfen. Er scheint schwere Sorgen zu haben. Wie dankbar ist Schneider meinem Herzensmanne. Er verehrt ihn, wie einen Gott. Was Karl schriebe, sei ihm gleich sagt er, er sehe nur den gewaltigen Geist, den großen Künstler. Karls Phantasie sei göttlich, außer Dante kenne er keinen der ihn so mächtig angeregt hätte, wie Karl May. Wie schön war der Abend bei Wilhelm Kreis. Diese lieben, guten Menschen. Wie schlicht und groß stand mein Karl neben dem geistvollen Grafen Hardenberg [Kuno Graf von Hardenberg]. Alle fühlten, daß Karl über ihnen stand, geistig. Die Stunden in dem entzückenden Musiksalon werden wir alle nicht sobald vergessen. Karl sprach, aber wie sprach er. Wir hatten alle hochrothe Wangen und lauschten bewegungslos seinen Worten. Keiner berührte den vor uns stehenden duftenden Wein. Mir kam Karl vor, wie eine überirdische Erscheinung. Das liebe, durchgeistigte Gesicht und die Augen, was lag da für eine Welt von Liebe darin. Der Abschied wurde uns allen schwer. Die Herren meinten, man könne die Welt durchsuchen, einen Karl May mit einer solchen Fülle von Himmelsliebe fände man sicherlich nicht mehr. Die Herren meinten, ein solcher Abend gebe Anregung für ein ganzes Menschenleben. Mich machte diese Aeußerung stolz, denn alle sind Künstler und soviel ich nach ihren Arbeiten beurtheilen kann, große Künstler.“

5 Das für 3000 Mark von May im Oktober 1903 bestellte großformatige Wandgemälde Der Chodem (Das Gewissen, auch Der Astralmensch bzw. Offenbarung), das wenige Monate später den im Erdgeschoss der Villa „Shatterhand“ als Empfangszimmer genutzten Salon schmücken sollte (heute zu sehen im Karl-May-Museum Radebeul).

6 May war am 8. November 1903 schwer erkrankt; hohes Fieber und Herzschwäche brachten ihn dem Tode nahe.

7 Laura Adele Anna Katharina (Lilly) Schneider (16.10.1872, St. Petersburg – 21.3.1966, Prag), die mit ihrem Bruder Sascha und der Mutter Pauline Friederike Parascha Katinka Schneider geb. Langenhaun (5.12.1841, Berlin – 17.3.1908, München) im Meißner Wohn- und Atelierhaus lebte.

1904

SCHNEIDER AN MAY • 29. Januar 1904

Karte, hs.

Irkutsk [Meißen]. d. 29/1 04. neuen Stils

Karte zur Post, auf welcher zu lesen ist: „Wirkommenunbedingt, undzwaralleBeide!“

Hocherfreut über Wort u. Willen

Ganz Ihr

S. Schneider.

Ostasiat

nördl. Breite1

SCHNEIDER AN MAY • 7. Februar 1904

Karte, hs.

[Meißen] 7/2 04.

Wie ich dachte, bin ich durchgefallen. Meine Collegen in der Centraljury für St. Louis2 haben einstimmig opponiert, dass Kreis3 mein U. d. Wahrheit4 für seine Halle dort bekommt. Widerliche Bande, und was für geringe Sorte! Eigentlich ehrenvoll, aber ich bin doch recht beteppert.

Wann sehe ich Sie hier? Bild bald fertig.5

Viele herzl. Grüsse

Ihr

S. Schn

SCHNEIDER AN MAY • 11. Februar 1904

Karte, hs.

Meissen 11/2 04

Verehrter Dr.!

Also ein Hiobspöstelchen! Hoffe es ist schon wieder all right. Werde wahrscheinlich Montag nachm. nach R[adebeul] kommen, um nach dem Rechten zu sehen.

Inzwischen bitte recht freundlich

mit besten Grüssen, auch Ihrer verehrt. Frau Gemahlin

Ihr

S. S.

SCHNEIDER AN MAY • 15. Februar 1904

Karte, hs.

[Meißen] 15/2 04.

Komme morgen, Dienstag, doch nicht um 12 Uhr, weil ich die Tagesstunden ausnützen muss, sondern erst gegen 5 Uhr und hoffe Sie in völliger Gesundheit anzutreffen.

Mit besten Grüssen, auch Ihrer Frau Gemahlin,

Ihr ergeb.

S. Schneider

GEDICHT MAYS FÜR SCHNEIDER • 20. Februar 1904

Abschrift Klara Mays6

An Sascha Schneider auf das

Abendgespräch am 16. II. 1904.

Du bist die Erde die sich selbst nicht kennt,

Planetgeword’ne, dunkle Schicksalsfrage,

Und nur die Gluth, die Dir im Innern brennt,

Giebt Dir das Licht zum ersten Schöpfungstage.

Noch hat der Himmelsstrahl Dich nicht erreicht,

Der Deine Welt an Gottes Sonne bindet,

Doch ehe noch der zweite Tag verstreicht,

Werd ich es sehn, daß er sich zu Dir findet.

Dann wirst Du um die Klarheit wandeln gehn,

Wie Du es siehst von unsers Vaters Sternen,

Und über alles irdische Verstehn

Am sechsten Tag den Menschen kennen lernen.

Du bist der Himmel, der sich selbst nicht kennt,

Weil er auf Erden sich vergessen mußte.

Nun graut Dir vor dem eig’nen Element,

Und schauernd nennst Du es „das Unbewußte“.

Doch sehe ich, daß Deine Künstlerhand

Grad dieses „Unbewußte“ klar behandelt,

So hat sich mir Dein irdischer Verstand

In überird’sche Influenz verwandelt,

Und ist der letzte Schöpfungstag vorbei,

Wird Dir der siebente den Sabbathglauben bringen,

So daß dann auch an Deiner Staffelei,

Von Dir geläutet, alle Glocken klingen!

Karl May

Radebeul d. 20. Februar 1904

Von Dir geläutet, helle Glocken klingen!7

Karl May, 1904

Sascha Schneider, 1904 (Aufnahme von Hugo Erfurth)

SCHNEIDER AN MAY • 21. Februar 1904

Karte, hs.

Meissen 21/2 04.

Verehrtester Dr.!

Lange überlege ich mir, was ich zu sagen habe und was ich tun soll. Wie soll ich Ihre hohe Meinung rechtfertigen? – Davon mündlich, so geht das nicht!

In Verehrung

Ihr dankbarer

S. Schn

MAY AN FRIEDRICH ERNST FEHSENFELD • 11. März 1904

Brief, hs.

Radebeul-Dresden, d. 11./3. 4.

Lieber Herr Fehsenfeld!

Sende Ihnen hiermit dankend Quittung und gestatte mir, hieran Zweierlei zu schließen.

Zunächst eine Bemerkung wegen der außenstehenden Pflichtexemplare. Es ist eine ganze Reihe von Jahren her, daß ich keine erhalten habe. Nur die neu geschriebenen wurden mir gesandt, die Neuauflagen aber nicht. Verschiedene Bände sind mir schon ganz ausgegangen, und es kommt doch häufig vor, daß Redacteure etc. sich an mich wenden. Natürlich will ich nur diese Lücken ausfüllen, das Uebrige aber Ihnen in alter Weise überlassen. Bitte also, diesem Bücherconto einmal nachzuschauen!

Das Zweite ist wichtiger, sogar von größter Wichtigkeit.

Erst waren wir Raupe. Kein Blättlein wurde uns versagt, selbst kein papierenes! Dann aber begannen alle diese Blätter sich plötzlich zu wenden. Da puppten wir uns ein und arbeiteten zwar heimlich aber mit Fleiß an unserer Metamorphose. Wir sind zwar die alte Raupe noch, aber nicht mehr ganz genau. Die frühere Gestalt genügt uns nicht mehr. Auch wollen wir nicht mehr Blätter verzehren, sondern den Nektar trinken, der in Blumenkelchen duftet. Da müssen wir freilich fliegen lernen, und das ist es eben, was wir wollen und was wir werden! Es soll Alles eine höhere Bewegung und ein höheres Aussehen bekommen, der May, die Bücher und auch der Herr Verleger, besonders aber der Letztere, und zwar vor allen Dingen bildlich!

Die Vergangenheit liegt hinter uns; die Zukunft will beginnen. Die Puppe platzt; wir fühlen schon die Schwingen. Die Leser werden sich wundern! Es kommt die Zeit, und sie ist gar nicht fern, wo unsere bisherigen Bände plötzlich so gelesen werden, wie sie noch gar nicht gelesen worden sind. Es ist nichts, weiter gar nichts dazu erforderlich, als daß wir sie an unserer Metamorphose theilnehmen lassen. Diese Bücher werden genau das sein und bleiben, was sie gewesen sind, und doch den Anschein haben, als ob sie sich innerlich gewandelt hätten. Der sie geschrieben hat, war ja ein Anderer, als man dachte, und nun man ihn wohl kennen lernen wird, will er auch endlich zeigen, was sie sind, und wünscht für sie ein anderes Gewand, welches unser würdiger ist als das bisherige.

Man wird erkennen, daß der Geist dieser Werke zwar kindlich, deutlich und leicht verständlich zu sprechen vermag, aber keinesweges die Absicht hat, unerwachsenen Jungens als Unterhaltungskarnickel zu dienen. Für Jeden, der das erkennt, wirkt das Jugendschriftenhabit gradezu abstoßend. Es zieht die Leihbibliothekleser heran, nicht aber die besser Situirten, welche kaufen. Für die erste Zeit mochte das einen geschäftlichen Zweck haben, aber doch wohl jetzt nicht mehr. Heut gilt es, das Äußere mit dem Innern in Einklang zu bringen. „Das Testament des Apatschen“, „Marah Durimeh“ u.s.w. sollen als ganz eigene Gedankenwelten hoch emporzuragen haben und den vorhergehenden Bänden Licht, Klarheit und Verständniß bringen. Da reichen diese Einbände nicht heran, denn die Seele, die hier zu dem deutschen Volke sprechen will, ist es wirklich werth, vor solchen allzu substanziellen Auffassungen bewahrt zu werden.

Und wir haben ja, Gott sei Dank, noch ächte und wahre Künstler, welche Geniales leisten, ohne gleich unerschwingliche Preise zu stellen. Sascha Schneider, der Berühmte, ist mein Freund. Er, der größte, der begabteste, der gewaltigste unter den jetzigen Malern, verkehrt in meinem Hause. Er ist der „deutsche Michel Angelo“. Er liest mich nicht nur, sondern er begreift mich auch, und gradezu köstlich sind die Gedanken, die ihm dabei kommen. Lassen Sie sich von Webers Verlag, Leipzig, seine Mappe für 6 Mark kommen8, damit Sie sehen, wer er ist. Dann begreifen Sie mich.

Einbanddecken von der Hand eines solchen Meisters hat noch nie ein Verleger gehabt und wird auch nie wieder einer [be]kommen. Ich sehe schon voraus, wie man Sie beneiden würde! Und welch einen großartigen, künstlerischen Schatz bekäme jeder Käufer unserer Bücher, so zu sagen, gratis zu! Das häßliche Wort Reclame gehört zwar nicht hierher, aber etwas Besseres als einen Buchschmuck von so begnadeter Künstlerhand kann ich mir gar nicht denken!9

Ich habe also mit ihm gesprochen. Eigentlich hat er keine Zeit für so kleine Sachen. Er liebt das Gewaltige. Aber als mein Freund ist er trotzdem bereit, mir das erbetene Opfer zu bringen. Er will nicht nur die künftigen Bände zeichnen, sondern auch die bisherigen, so, wie sie nach und nach neu aufgelegt werden, also gleich jetzt mit 5, 11, 12, 13, 14, 7 und 28 beginnen10, so daß wir binnen ca. 3 Jahren zu einer Verlagserscheinung allerersten Ranges kommen, und zwar ohne große Opfer, denn die Forderung lautet nur: 100 Mark pro Zeichnung, aber das Originalblatt zurück.

Das gleicht dem großen Loose. Ich hätte so Etwas nicht für möglich gehalten. Es kam gestern11 völlig unerwartet über mich herein, als ich ihn in seinem Atelier besuchte. Besonders freut es mich um „Friede“ willen, für den es also doch noch etwas wahrhaft Edles geben wird, denn daß Schneider mit „Frieden“ beginnen möchte, ist ja selbstverständlich. Es ist zwar zu bedauern, schon Andere damit bemüht zu haben, aber kleinliche Dinge zählen ja bei dieser Art von Dingen nicht.

Ich bin natürlich überzeugt, daß Sie sich nicht einen Augenblick besinnen werden, hierauf einzugehen. Es wird Keinem wieder etwas Aehnliches geboten. Wenn ich Ihnen sage, daß ich stolz auf diesen Zeichner bin, so sage ich damit mehr, als Sie jetzt ahnen.

Bitte, haben Sie die Güte, diesen Brief umgehend zu beantworten, weil es mit der Decke für „Friede“ eilt. Ich werde an Schwabe12 telegraphiren, daß er mit seinem goldenen Stern für dieses Buch noch warten soll. Falls Ihnen diese Sache etwas überhastet vorkommen sollte, so hat sie dafür mir schon längst im Sinne gelegen und ich habe es nur nicht für möglich gehalten, einen Mann wie Sascha Schneider gewinnen zu können. Nun er aber Ja gesagt hat, will ich keinen Augenblick säumen, ihn für immer für uns festzunehmen.13

Hoffentlich erfüllt der Süden alle Ihre Wünsche.14 Meine Frau läßt herzlichst grüßen, ganz ebenso von Haus zu Haus wie auch

Ihr

alter

May.

Schneider in seinem Meißner Atelier; rechts das Gemälde Auf zum Kampf (Phalanx der Starken)

SCHNEIDER AN KLARA MAY • 15. März 1904

Brief, hs.

[Meißen] 15/3 04

Verehrte gnädige Frau!

Es freut mich sehr, dass Sie von meinem Anerbieten Gebrauch machen.15 Wir sprechen darüber am besten noch einmal; ebenso über den Gegenstand des jetzt so rasch zu zeichnenden Titelbildes.16 Das ist schriftlich ein langes Hin & Her, wo wir es doch bequemer haben können. – Ob ich den dritten Feiertag kommen kann, ist mir augenblicklich nicht möglich zu sagen. Nämlich, wenn der Massen-Atelier-Besuch von Dresden aus kommt, so muss ich dann auch jenen Tag (5ten April) hier anwesend sein. Ich würde dann aber sofort darnach zu Ihnen kommen. Halt! Die Arbeit ist ja drängend! Also, da komme ich dann lieber gleich und zwar schon Freitag, d. 17ten abends.17 Werden wir mit Gespräch nicht fertig, so übernachte ich bei May’s.18 – Leider drängt jetzt Alles, ich bin schon ganz caput. Und das soll nun so weiter gehn bis Anfang Juni!

– Geben Sie mir für Freitag bitte umgehend Antwort.

Mit herzlichsten Grüssen

Ihr ergebenster

S. Schneider.

MAY AN FEHSENFELD • 20. März 1904

Brief, hs.

Radebeul, d. 20./3. 4.

Lieber Herr Fehsenfeld.

„Orangen und Datteln“ und „Land der Skipetaren“ sind auch bereits druckfertig gemacht.19 Beide schon mit der Bemerkung auf dem Titel „Buchschmuck von Sascha Schneider“.20 Wahrscheinlich haben Sie noch keine Ahnung von der Bedeutung dieses Namens für uns. Er bedeutet für uns ein überlegenes Lächeln gegen jede Feindseligkeit und Concurrenz.

Die Zeichnung für „Friede“ wird Donnerstag fertig, für „Orangen“ noch in diesem März. Von „Friede“ plane ich 20 extrafeine Bände für gekrönte Häupter.

Die bisherige grüne Farbe der Bände paßt nicht für den Stift von Sascha Schneider. Wir bitten Sie um ein dunkleres Blau oder noch besser um Violett.21 Wir würden Ihnen herzlich dankbar sein, wenn Sie die Güte hätten, uns einige Muster zur Auswahl zu senden. Wenn Schneider mit seinem Künstlernamen für unsere Bände eintritt, müssen wir ihm, dem Meister der Farben, die Berechtigung zuerkennen, diese Farbe zu bestimmen.

Auch der gemusterte Schranz22 ist störend. Warum nicht einfarbig und hell?

Bitte, lassen Sie sich ja nicht durch diese Menge von Wünschen deprimiren! Wir stehen vor einer neuen Aera, die Alles aufwiegen wird, was uns jetzt als Opfer erscheint.

Ich sende diesen Brief trotz des Klexes23 ab. Denken Sie, das gehöre mit zur „neuen Richtung“!

Wie ist Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin Italien bekommen?24

Besten Gruß an Alle!

Ihre

May’s.

Mays Korrektur und Vermerk auf dem Innentitelblatt des Bandes Durch das Land der Skipetaren (1904)

SCHNEIDER AN MAY • 21. März 1904

Brief, hs.

[Meißen] 21/3 04.

Allah illah Allah, we Mohammed rassuhl Allah!

Friede auf Erden!

Hier ist das Blatt, und möge es Ihren Beifall finden!25 Es ist fast 5 mal grösser, als es auf dem Einband zu sein hat. Deswegen entsetzen Sie sich nicht über die scheinbar derbe Schrift oben und ebenfalls nicht über das prätensiöse S. Schneider in Gold unten. Die Schrift wird oben in der Verkleinerung noch nicht l cm gross, und der Spruch unten geradezu mikroskopisch.

Die Reproductions Aufnahme muss trotz der Kleinheit haarscharf herauskommen, und die Wirkung des Schwarzweiss (von hellste[m] Weiss bis zum dunkelsten Schwarz) genau vollwertig sein wie hier im Original. Druckfarbe: Tiefschwarz, etwas ins Blaue eher als ins Braune!

Gelegentlich der Reproduction soll das Blatt aufgezogen ‹werden› und mit einem Passepartout versehen werden, welches stark weiss, mit einem Stich ins Gelbliche zu sein hat.

Ob die Anstalt mit dem Werke fein säuberlich zu fahren habe, auf dass es unverletzt bleibe, haben Sie zu bestimmen. Rate ‹es› Ihnen den Leuten gegenüber diesen Befehl auszuteilen, da Sie sonst das Original kaum unlaidiert zurückbekommen werden.

Wenn Sie dies erhalten, so stellen Sie sich freundl. vor (was Ihrer Phantasie nicht schwer fallen dürfte), dass der ergebenst Unterzeichnete bereits an Datteln & Orangen sitzt und mit fieberhaftem Eifer an der Vollendung des zweiten Blattes schuftet.26

Sallam aaleïk, jahrimen ahziz!27

Ihr

S. S.

Schneiders Deckelbild zu Und Friede auf Erden!

SCHNEIDER AN MAY • 23. März 1904

Brief, hs.

[Meißen] 23/3 04.

Hamdullillah!

Das war keine Kleinigkeit! Ihr liebes Telegramm kam erquickend, erfreuend und belebend dem schon Ermattendem.

Und so gelang es mir.

Wenn Orangen & Datteln 3 Bände haben28, so weiss ich was für die beiden anderen zu zeichnen ist.

Hier stehen sich Christus und Mohammed gegenüber. 2. Band: Christus & Moh[ammed] im Kampf (kein Ringer-kampf!). 3. Band: Christ in Gloriole erhebt den besiegten Moh[ahmmed].

Was ich puncto Reproduction zum ersten Blatte sagte, gilt auch von diesem: haarscharf und Achtung auf die Tonwerte.

Reproductionsverfahren wird wahrscheinlich Lichtdruck sein. Nicht Autotypie, Zinkätzung, das wird ungenau und schwächlich.

Die wohlgelungenen Reproductionen in Originalgrösse kann ich hoffentlich bald zu sehen bekommen.

Na, nun kommen wieder die andern Sachen dran!

Mit vielen herzlichen Grüssen, auch Ihrer verehrten Frau Gemahlin

ganz Ihr

S. S.

P. S. Eben kommen noch M. 1000 an.

Aber nein!

Wie können Sie nur praenumerando zahlen wollen! Mehr als für dies, sehr à la bonne heure, kommende Geld, danke ich Ihnen aber für das einzig dastehende Vertrauen. Ich bin ganz Ihr Schuldner & habe mich zu rechtfertigen.

Tausend Grüsse

Ihr

S. S.