Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Karl-May-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts traten aus dem breiten Lesepublikum Karl Mays vier junge Menschen in Erscheinung, die dem Schriftsteller in besonderer Weise nahestanden und sich in der Zeit der zermürbenden Presse- und Prozesshetze für ihn engagierten: die Geschwister Marie und Ferdinand Hannes, Lu Fritsch und Willy Einsle. Dazu gesellte sich nach einiger Zeit noch der Philologe und Pädagoge Dr. Adolf Droop, der auch bereits eine wissenschaftliche Analyse von Mays Reiseerzählungen veröffentlicht hatte. Diese fünf Verehrer standen Karl May geistig und seelisch derart nahe, dass seine zweite Ehefrau Klara sie als seine "Kinder" bezeichnete. Die umfangreiche Korrespondenz der 'Kinder' mit Karl und Klara May wird in dieser zweibändigen, kritisch kommentierten Edition erstmals - und soweit möglich vollständig - veröffentlicht. Die vorgestellten Briefe bieten nicht nur wichtige und spannende, sondern auch bewegende, sehr private Einblicke in die Persönlichkeit des populären Schriftstellers; sie dokumentieren überdies das für Mays Biografie sehr bedeutende Engagement der 'Kinder' für den literarischen 'Outlaw' und ihre unermüdlichen, z.T. auch recht abenteuerlichen Bemühungen, den vielfach beschuldigten und geschmähten Autor öffentlich zu rehabilitieren. Mit einem ausführlichen Vorwort von Prof. Dr. Hartmut Vollmer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 769

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

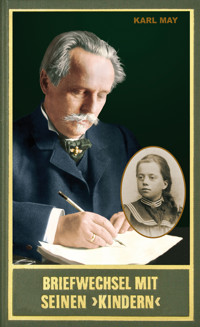

KARL MAY’SGESAMMELTE WERKEUND BRIEFE

BAND 95

KARL MAY

BRIEFWECHSEL MITSEINEN ‚KINDERN‘ERSTER BAND 1896 – 1909

Briefe von und an Lu Fritschund Adolf Droop, Marie undFerdinand Hannes sowie Willy Einsle

Herausgegeben von Hartmut Vollmer,Hans-Dieter Steinmetzund Florian Schleburgunter Mitwirkung von Wolfgang Hainsch

Herausgeber der Gesammelten Werke:Bernhard Schmid

© 2020 Karl-May-Verlag, Bamberg

ISBN 978-3-7802-1595-6

KARL-MAY-VERLAGBAMBERG • RADEBEUL

INHALT

Vorwort

Briefe

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

Anhang

Willy Einsle: Karl May (1900)

Marie Hannes: Friede auf Erden! (1904)

Willy Einsle: Sitara, das Land der Menschheitsseele (1909)

Vorwort

Will man die – auch heute noch währende – Faszination Karl Mays ergründen, so wird man in der Selbstbekundung des Schriftstellers, ein Autor „für die Menschenseele“ zu sein, „für die Seele, nur für sie allein“, eine Erklärung finden. Nur die Seele könne ihn „verstehen und begreifen“, so betonte May: „Für seelenlose Leser rühre ich keine Feder.“1 Tatsächlich führt die Beantwortung der Frage nach dem Geheimnis von Mays literarischem Erfolg in psychologische Tiefen. Ernst Bloch hat, vielzitiert, darauf verwiesen, dass der Radebeuler Erzähler „Wildträume, gleichsam reißende Märchen“ geschrieben habe,2 mit denen er insbesondere jüngere – oder jung gebliebene – Leser anspreche. Hermann Hesse stellte sekundierend fest, ebenfalls oft und gern zitiert, dass May als „der glänzendste Vertreter eines Typs von Dichtung“ zu betrachten sei, „der zu den ganz ursprünglichen gehört, und den man etwa ‚Dichtung als Wunscherfüllung‘ nennen könnte“.3 Bei aller emotionalen Verehrung durch das breite Lesepublikum wurde May im kritischen Blick also schon früh als ein ‚Sehnsucht erfüllender Traumschreiber‘ typisiert.

Karl May suchte den Kontakt zu seinen Lesern, zu ihren ‚Seelen‘; dies belegen seine umfangreichen Briefwechsel,4aber ebenso die immer wiederkehrenden direkten Anreden in seinen Büchern. Auch die Anfertigung eines Leseralbums, in dem er die erbetenen und ihm zugesandten fotografischen Porträts seiner Leserinnen und Leser sammelte, oder eines Gästebuchs, das die zahlreichen Besuche in seiner Radebeuler Villa „Shatterhand“ dokumentierte, sind hier als Zeugnisse einer gewünschten näheren, persönlichen Beziehung zwischen Autor und Publikum anzuführen. Das Verlangen nach Anerkennung, Bewunderung und Liebe spiegelte sich in diesem lebendigen Dialog ebenso wider wie das pädagogische Bedürfnis, zum einflussreichen ‚Lehrer‘ seiner Leser zu werden, diese in existenziellen, aber auch in ethischen und ästhetischen Fragen zu beraten, ihnen aufklärende fachspezifische Informationen zu bieten und sie, in der Phase seines symbolisch-allegorischen Spätwerks, auf den Weg empor zum ‚Edelmenschen‘ zu führen.

Aus dem breiten zeitgenössischen Lesepublikum traten um die Jahrhundertwende vier junge Menschen in Erscheinung, die wie viele andere dem bewunderten und geliebten Schriftsteller ihre große Lektürebegeisterung bekannten, ihm aber in besonderer Weise nahestanden und sich in seinem letzten Lebensjahrzehnt, in der Zeit der zermürbenden Presse- und Prozesshetze, für ihn engagierten: Marie und Ferdinand Hannes, Lu Fritsch und Willy Einsle. Ihnen schloss sich 1910 noch der junge promovierte Philologe und Pädagoge Adolf Droop an, der bereits ein Jahr zuvor, nach der Veröffentlichung seiner wissenschaftlichen Analyse von Mays Reiseerzählungen, mit dem Schriftsteller in brieflichen Kontakt getreten war. Diese fünf ‚Verehrer‘ standen Karl May geistig und seelisch derart nahe, dass seine zweite Ehefrau Klara sie als „Kinder“ des Schriftstellers apostrophierte,5 und diese sich auch selbst so verstanden.6Die „Kinder“ sprachen das Ehepaar May in Briefen duzend als „Onkel“ und „Tante“7 an und sahen sich dementsprechend auch als deren „Nichten“ und „Neffen“. Hatten Karl und Emma bzw. Klara May auch keine leiblichen Kinder – was Karl May offenbar sehr bedauerte8 –, so wurden sie nun durch geistig-seelische ‚Kinder‘ bereichert.

Allein die Tatsache, dass die fünf jungen ‚Geistes- und Seelenverwandten‘ „dem Schriftsteller unter seinen Lesern einst am nächsten standen“,9 rechtfertigt es, ihre umfangreiche Korrespondenz mit Karl und Klara May, die bislang getrennt und verstreut oder noch gar nicht publiziert worden ist, in einer – soweit möglich – vollständigen, die einzelnen Briefwechsel zusammenführenden und kritisch kommentierten Edition zu veröffentlichen. So bieten die Briefe nicht nur wichtige und spannende, auch bewegende, sehr private Einblicke in die von stetigen inneren und äußeren Konflikten geprägte ‚brüchige‘ Persönlichkeit des populären Autors; sie dokumentieren überdies das für Mays Biografie sehr bedeutende Engagement der ‚Kinder‘ für den literarischen „Outlaw“10 und ihre unermüdlichen, z. T. recht abenteuerlichen und auch fragwürdigen Bemühungen, den vielfach beschuldigten und geschmähten Schriftsteller öffentlich zu rehabilitieren.

Wenngleich die Biografien der fünf jungen, musisch und wissenschaftlich interessierten und produktiven May-Vertrauten sich sehr unterschiedlich darstellen und ihre Kontakte zu dem Schriftsteller zu verschiedenen Zeitpunkten geknüpft wurden, einte sie ihre Begeisterung für sein Werk, die von May ausgehende Inspiration und die Intention, dem zunehmend in der Öffentlichkeit geächteten Autor Gerechtigkeit zu verschaffen.

Marie Hannes, als Tochter eines Arztes am 3. März 1881 in Lehe bei Bremerhaven geboren, durch einen Unfall in der Kindheit und eine anschließende Rückenmarkstuberkulose, die eine Verkrümmung ihrer Wirbelsäule zur Folge hatte, lebenslang gehbehindert, trat als erstes der fünf ‚May-Kinder‘ mit dem Erfolgsschriftsteller in Kontakt. Als das fünfzehnjährige Mädchen im Sommer 1896 während eines Kuraufenthaltes auf der Nordseeinsel Borkum in einer Leihbibliothek den Winnetou-Roman entdeckte, war sie nach der Lektüre derart begeistert, dass sie sogleich einen Brief an den Verfasser des Buches schrieb. Ihre Anrede „Teurer, prachtvoller Old Shatterhand!“ und das anschließende Bekenntnis, es „nicht mehr aushalten“ zu können, im Ungewissen zu sein, ob der Bewunderte nicht „schon lange tot“ sei „oder doch noch lebe“ (Brief vom 8. 8. 1896), zeigt, dass Marie Hannes der von May in dieser Zeit immer wieder postulierten Identität mit seinem Ich-Helden vorbehaltlos Glauben schenkte. Mays Antwortbrief acht Tage später an „Mariechen“ festigte die ‚Old-Shatterhand-Legende‘, indem der Schriftsteller der „liebe[n], kleine[n] Freundin“ sein „teuerstes Heiligtum“, eine ‚Locke Winnetous‘, beilegte, auf ein Verzeichnis seiner Bücher und auf Fotografien von sich im Deutschen Hausschatz verwies und sie darum bat, ihrem „Old Shatterhand, der im gewöhnlichen Leben genannt wird Dr. Karl May“, „recht bald“ wieder zu schreiben. Marie Hannes kam dieser – für ihr weiteres Leben geradezu schicksalhaften – Bitte nur allzu gerne nach. In einem nun einsetzenden intensiven Briefwechsel11 steigerte sich die Bewunderung und Verehrung eines schwärmenden ‚Backfischs‘ zu einer Adoration, die Marie Hannes später, in einem distanzierteren Rückblick, mit der Erkenntnis begründete: „nie hat ein Mensch solchen Einfluß gehabt auf mich, wie er“ (Brief an Klara Plöhn vom 1. 2. 1903); wie ein „Strahl, eine Stimme von oben“ (Brief an Karl und Klara May vom 9. 3. 1909) habe der Schriftsteller ihr „ganzes inneres Leben derartig beeinflußt und beherrscht“, dass sie „es selbst nicht fassen“ könne (Brief an Klara May vom 30. 3. 1909). Blickt man auf Marie Hannes’ Biografie, die geprägt war von gesundheitlichen Problemen und ihrer körperlichen Behinderung, von Einsamkeit und den kraftraubenden Bemühungen, als alleinstehende junge Frau eine eigene berufliche Existenz aufzubauen, geprägt aber auch von den beglückenden Versuchen, in dichterischen und wissenschaftlichen Arbeiten Lebenserfüllung zu finden, so lässt sich erahnen, warum Karl May für das Mädchen und die junge Frau diese existenzielle Bedeutung gewann und eine derartige Macht auf sie auszuüben vermochte. Für Maries innere Existenz, die von ihren Träumen und ihren dichterischen Versuchen bestimmt war, wurde Karl May – und das zeigte sich auch bei seinen anderen ‚Kindern‘ – zu einer Orientierung bietenden und Inspiration gebenden ‚Leitgestalt‘.

Zu einer ersten persönlichen Begegnung mit dem geliebten Schriftsteller kam es am 13. Mai 1897, als Karl und Emma May auf einer Rundreise die Familie Hannes in Wernigerode besuchte. In ihren Aufzeichnungen Allerlei von Karl May hat Marie Hannes rückblickend darüber berichtet, wie sehr „die so ganz eigenartige Persönlichkeit“ Mays sie bei der Begegnung „im Innersten ergriffen und verwandelt“12 hatte: „Ich habe nie auch nur annähernd so bei irgend jemandem das Gefühl gehabt, bis in die verborgensten Herzensfalten und -wirren durchschaut zu werden.“13 Etwas irritiert war sie allerdings, in dem „nicht viel über mittelgroßen, aber breit und kräftig gebauten Mann, mit raschen, elastischen Bewegungen, straffer Haltung und merkwürdig kleinen Händen und Füßen“,14 den omnipotenten Westmann Old Shatterhand zu sehen. Die Zweifel wurden durch das einnehmende Wesen des ‚lieben Onkels‘ jedoch rasch zerstreut: „Onkel Karl erzählte, wie man im Kreise lieber Freunde zu thun pflegt – erzählte, wie ich niemals jemanden erzählen gehört hatte. So interessant, so abwechslungsreich flogen die bunten Bilder aus aller Welt vor unserm geistigen Auge vorüber – bald waren wir mit ihm in den Felsenbergen Nordamerikas, bald an den Gestaden der blauen Adria, bald im gemütlichen Sachsenlande oder im romantischen Norwegen.“15

Auch Maries zwei Jahre älterer Bruder Ferdinand (‚Ferdi‘), geboren am 12. Februar 1879 in Bremen, der schon zuvor durch die Schwärmerei seiner Schwester zu den Büchern Mays geführt worden war, geriet ganz in den Bann des Radebeuler Fabulierers, sodass auch er nach dem Besuch der Mays später in brieflichen Kontakt zu ihnen trat. Vor der Abreise aus Wernigerode am 15. Mai 1897 habe May beim Abschied – so Maries Erinnerung – „die Hand auf Ferdis Schulter“ gelegt und „lächelnd“ gesagt: „Nun, wenn wir uns wiedersehen, so wollen wir hoffen, daß wir zwei ein paar tücht’ge Kerle geworden sind, gelt?“ Marie habe er dann „an sein Herz“ gezogen und ihr „liebe treue Worte“ gesagt: „‚Kind‘, schloß er bewegt, ‚weißt Du, wer Dich am meisten liebt nächst Deinen Eltern, das sind die Tante und ich – Wir haben keine Kinder, sei ein wenig mit das unsrige. Erfülle uns diese Bitte und behalte uns lieb‘“.16

Karl May, das von seinem geistig-seelischen ‚Kind‘ verklärte hohe Ideal, sorgte dann aber wenige Jahre später für einen tiefen Fall, für einen schmerzhaften Bruch der Beziehung, als Marie zunächst im Januar 1901 dem „liebsten Onkel“ ihren Gedichtzyklus Irrlichter schickte, worin sie eine leidenschaftliche, unglückliche Liebe poetisierte,17 die keineswegs dem Verständnis des Radebeuler Schriftstellers entsprach: „Diese Deine ‚sogenannte‘ Liebe ist krankhaft“, rügte er; „Du hast Dich von ihr freidichten wollen. Das ist der Zweck dieser Reime; weiter sollen sie keinen haben. Vernichte sie.“ (Brief an Marie Hannes vom Januar 1901) Trotz dieser Zurechtweisung blieb ‚Mariechen‘ für May aber sein „Liebling“ und er für sie der „treue Onkel Karl“ (vgl. Mays Brief an Marie Hannes vom 7. 5. 1901). Dies sollte sich drastisch ändern, nachdem Marie 1902 unter dem Pseudonym ‚Hannele‘ ihre Gedichtsammlung Bunte Bilder aus dem Gögginger Leben, die sich auf ihren Aufenthalt in der Orthopädischen Heilanstalt 1901 in Göggingen bei Augsburg bezog, im Selbstverlag veröffentlicht hatte und sie dem ‚Onkel‘ im Dezember 1902 von ihrem Plan berichtete, ihre Aufzeichnungen Allerlei von Karl May zusammen mit einigen seiner Briefe zur Verteidigung des in der Öffentlichkeit vermehrt angegriffenen Autors im Fehsenfeld-Verlag zu publizieren. Erzürnt wies May Maries Vorhaben zurück, wohl wissend, dass eine derartige Publikation beide „vor aller Welt lächerlich machen“ und bei seinen Gegnern ganz das Gegenteil erreichen würde: „Man würde unser edles, reines Verhältniß mit allergrößter Wonne in den Schmutz zerren und mit Dir das fertig bringen, was man trotz aller Mühe mit mir nicht fertig brachte, nämlich Dich moralischvernichten!“ (Brief an Marie Hannes vom 24. 12. 1902) Bei dieser schonungslosen Warnung offenbarte May auch, welche tiefere Bedeutung Marie für ihn hatte, die ihm nun verlorenzugehen drohte: „Ich setzte einst eine schöne Hoffnung auf Dich. Ich wollte Dir mehr sein als nur der Titel-Onkel. Ich wollte Deine Seele, Deinen Geist für das Edelste gewinnen, was es auf Erden giebt. Du hast nicht gewollt, denn Du bestimmst ganz nach eigenem Ermessen sogar über mich und über meine Briefe. Du hast Dich von mir entfernt. Ich sehe Dich verschwinden – – – in der gewöhnlichen Alltäglichkeit!“ (Ebd.)

Welche Bedeutung Personen in Mays Leben besaßen, lässt sich an Figurationen in seinem literarischen Werk erkennen. So porträtierte er Marie Hannes in der idealisierten Gestalt des ‚buckligen‘, seelenreinen ‚Herzle‘ in seiner späten erzgebirgischen Dorfgeschichte Das Geldmännle (1903). Diese Idealisierung manifestierte sich wohl auch in der Schutzengel-Erscheinung ‚Maries‘ in seinem Roman Am Jenseits18 sowie im „Lichtgruß v[on] Marie“ während seiner Orientreise im September 1899 in Port Said.19 Eine weitere literarische Spiegelung dürfte in der begeisterten May-Leserin und ‚Träumerin‘ Mary Waller im Roman Et in terra pax (1901; seit 1904 Und Friede auf Erden!) zu finden sein.

Bezogen auf die von May in seinem Brief vom 24. Dezember 1902 beklagte „Alltäglichkeit“ der Realität, schickte er Klara Plöhn am 14. Januar 1903 nach Wernigerode, um Näheres über das Buchprojekt von Marie Hannes zu erfahren. Dort gelang es Klara, Marie (ein „armes, unglückliches, überreiztes Kind“)20 zur Herausgabe ihrer Aufzeichnungen Allerlei von Karl May zusammen mit den Briefen Mays zu bewegen. In einem umfangreichen Brief, den er im Januar 1903 an Klara richtete, mit der Bitte um Weiterleitung nach Wernigerode, fällte May nach der Lektüre von Maries Aufzeichnungen mit ungewöhnlicher, verletzender Schärfe ein vernichtendes Urteil über das Manuskript, das eine geistlose, „einzige, riesenhafte Lächerlichkeit“ sei, und über die Verfasserin, die die Apologie geschrieben habe, nicht um „Karl May zu schildern“, sondern sich selbst zu ‚vergöttern‘. Wie auch ihre Gedichtsammlung Bunte Bilder aus dem Gögginger Leben beweise, fehle es der Autorin an jeder „schriftstellerischen Gabe“; das Manuskript strotze von Stilblüten und Sprachfehlern, „von einer innerlichen und äußerlichen Lüderlichkeit, die gradezu ihres Gleichen“ suche. So habe er verbittert das Manuskript Allerlei von Karl May „mit sämmtlichen dabeiliegenden Briefen“ „in das Feuer“ geworfen (May an Klara Plöhn, zwischen dem 20. und 24. 1. 1903).

Die bekundete Verbrennung der Texte vollzog May glücklicherweise nicht bis zur letzten Konsequenz, denn zumindest zwei Manuskriptfassungen von Allerlei von Karl May blieben erhalten. Die zahlreichen Briefe hingegen, die May zwischen 1896 und 1902 an Marie Hannes geschrieben hatte, wurden, abgesehen von einigen wenigen Abschriften, von ihm vernichtet, was im Kontext der vorliegenden Edition zutiefst zu bedauern ist, aus Mays Sicht aber wohl nachvollziehbar wird, wenn man Marie Hannes’ Allerlei von Karl May näher betrachtet. Die ‚Plaudereien‘ werfen weniger einen (kritischen oder sachlichen) Blick auf den Schriftsteller Karl May, sondern zeichnen vielmehr aus subjektiv-emotionaler Perspektive ein sehr privates Porträt des Menschen May, mit dem der angefeindete Autor in der Öffentlichkeit wohl peinlich kompromittiert worden wäre, zumal die Aufzeichnungen auch ausführlich Mays märchenhaft ausgesponnene Lebensgeschichte wiedergaben, die er der Familie Hannes bei seinem Besuch in Wernigerode im Mai 1897 erzählt hatte.21 Eine Veröffentlichung der dem Manuskript beigefügten Korrespondenz Mays mit seinem „Liebling“ Mariechen, das ihn überschwänglich vergötterte, hätte eine Missdeutung gewiss noch verstärkt und den Gegnern des Schriftstellers weiteres Angriffsmaterial geboten. May wurde durch Maries Aufzeichnungen im Januar 1903, in einer Zeit des literarischen Neubeginns, unliebsam mit seiner ‚Old-Shatterhand-Legende‘ konfrontiert, von der er sich, wie er es in der erzählerischen Fiktion des Silberlöwen III/IV bezeugte, vehement zu lösen suchte.

Man kann sich unschwer vorstellen, mit welcher Wucht sein vernichtender Brief, dessen Härte und Kälte wohl nur durch eine tiefe Kränkung, Enttäuschung und auch Angst zu erklären ist, Marie Hannes treffen musste: „Der Fausthieb von Old Shatterhand hat seine Wirkung nicht verfehlt“, ließ ihre Mutter, Wilhelmine Hannes, Klara Plöhn wissen: „Der Eindruck war gewaltig.“ Nachdem Marie den Brief gelesen hatte, habe sie wortlos nur „auf eine Stelle“ gestarrt (Brief von Wilhelmine Hannes an Klara Plöhn vom 26. 1. 1903).

Obwohl Maries Kontakt zu Karl May nun schmerzhaft abgebrochen war, setzte sie ihre Korrespondenz mit Klara, die den Schriftsteller Ende März 1903 heiratete, fort. So erfuhr diese, und damit natürlich auch ihr Mann, von Maries weiterem Lebensweg, von ihrem mehrmonatigen Aufenthalt in ‚Adolf Just’s Kuranstalt Jungborn‘ 1904, ihrer 1905 veröffentlichten Broschüre In Jungborn zu Gaste. Ein Ausflug ins Märchenland und von ihrem Besuch der Real-Gymnasialkurse für Mädchen in Leipzig ab Mai 1905 (bis März 1909). Auf Wunsch Klara Mays verfasste Marie Hannes im Dezember 1904 eine Rezension von Karl Mays Roman Und Friede auf Erden!; die Besprechung blieb allerdings unveröffentlicht.22

Auch Ferdinand Hannes berichtete ‚Tante Klara‘ von seiner Lebensentwicklung, von seiner beruflichen Karriere, von seinem Medizinstudium in Heidelberg, München, Berlin und Freiburg, wo er im Februar 1904 sein Staatsexamen erfolgreich ablegte und im April seine Approbation erhielt. Anschließend war er als Schiffsarzt beim Norddeutschen Lloyd in Bremen tätig. 1906 übernahm er die Vertretung in einer ärztlichen Praxis in der Nähe von Dresden und besuchte im selben Jahr, im Juli, Karl und Klara May in Radebeul. Drei Monate später begann er eine Ausbildung zum Homöopathen in Großlichterfelde-West bei Berlin, die er im Februar 1907 erfolgreich mit einem Examen abschloss; danach ließ er sich als praktischer und homöopathischer Arzt in Swinemünde nieder. Seine Karl-May-Begeisterung blieb in diesen Berufsjahren ungebrochen. „Der ruhige Ferdi!“, schrieb seine Mutter Wilhelmine Hannes im Juli 1906 an Klara May: „Wenn er hier ist, besteht seine Lektüre fast nur aus ‚Karl May‘. Unser Mädchen klagt, daß morgens immer seine Lampe fast leer gebrannt, Karl May liegt auf seinen Tischen.“ (Brief vom 27. 7. 1906) Für den Münchner Gymnasiasten Willy Einsle zeichnete May in einem Brief vom März/April 1905 ein humorvoll-poetisches Porträt von ‚Ferdi‘ als seinem ‚Muster-Neffen‘, der sich mit großem Fleiß und als junger Arzt hohe Anerkennung erworben habe: „seine Eltern dürfen stolz auf ihn sein, und ich freue mich immer[,] wenn ein Brief von ihm ankommt mit der Anrede ‚lieb[er] Onkel‘.“ (Brief Mays an Willy Einsle vom 23. 3. und 8. 4. 1905)

‚Ferdis‘ Schwester Marie gelang es in der Zeit der Niederschrift dieses Briefes, sich Karl May wieder persönlich anzunähern, nachdem sie sich im Februar 1905 mit einer Glückwunschkarte zu Mays 63. Geburtstag nach über zwei Jahren erstmals wieder direkt an ihn gewandt hatte. Am 23. Juli 1906 besuchte sie zusammen mit ihrer Göttinger Freundin Gertrud Mahrt das Ehepaar May erstmals in der Villa „Shatterhand“; vier Monate später, am 23. November, erfolgte der Gegenbesuch in Maries Wohnung in Leipzig. Nach ihrer bestandenen Reifeprüfung im März 1909 versicherte sie dem ‚Onkel‘ und der ‚Tante‘, dass sie sich ihren „Karl May erhalten“ habe, wie sie „ihn als Kind empfangen durfte“ (Brief an Karl und Klara May vom 9. 3. 1909). Rückblickend und ‚geläutert‘, teilte sie Klara May drei Wochen später ihre Erkenntnis mit, dass sie ihre „reinpersönliche Liebe“, die sie „als Kind und Backfisch für ‚Onkel Karl‘ gehegt“ habe, „abstreifen – oder besser gesagt, umwandeln“ musste, um „in ihm nicht mehr den geliebten Onkel u. väterlichen Freund, nicht mehr den gottbegnadeten Schriftsteller allein“ zu sehen, sondern ein „Wesen“, ein „Prinzip“, eine „Weltanschauung“ oder „Gottesanschauung“, „einen Weg, auf de[m] ich gehen muß und will“ (Brief vom 30. 3. 1909).

Diese wegweisende ‚Umwandlung‘ ihrer Beziehung zu Karl May, von der „rein persönlichen Liebe“ eines ‚schwärmenden Backfischs‘, die May ihr im Dezember 1902 harsch als „Selbstvergötterung“ vorgeworfen hatte, hin zu einer höheren, allgemeingültigen Orientierung an einer „Welt-“ oder „Gottesanschauung“, die der Schriftsteller repräsentierte, und die im Verständnis seines Spätwerks als ‚Menschheitsliebe‘ definiert werden könnte, ist als ein ‚Reifeprozess‘ auch bei den anderen ‚Kindern‘ Mays zu erkennen.

Der bereits genannte Münchner Gymnasiast Willy Einsle, am 24. März 1887 als Sohn eines Oberamtsrichters in Schwabing bei München geboren, hatte vor seinem ersten Brief an Karl May, am 29. Dezember 1902, bereits persönliche Bekanntschaft mit ihm gemacht. Willys Mutter Adele, eine selbstbewusste, emanzipierte Frau des gehobenen Bildungsbürgertums, die viele Jahre einen literarisch-künstlerischen Salon führte und musikalische Soireen veranstaltete, korrespondierte bereits ab dem Frühjahr 1902 mit May. Dieser besuchte gemeinsam mit Klara Plöhn die Familie Einsle am 27. August in ihrer Münchner Wohnung. Noch ganz unter dem Eindruck dieses Besuches, bei dem May dem Fünfzehnjährigen ein Widmungsexemplar der Himmelsgedanken überreicht hatte, und nach der Lektüre des dritten Silberlöwen-Bandes und während der Lektüre des Friedensromans Et in terra pax bekannte Willy Einsle dem „lieben, lieben Herrn Doktor“ im Brief vom 29. Dezember 1902, dass er erst durch ihn seine Seele kennengelernt habe: „Meine heiligste Aufgabe soll dereinst sein, die hehre Liebe, die aus Ihren Schriften strahlt, weiter zu geben und so möglichst viele ebenso glücklich zu machen, wie Ihre Werke mich gemacht.“

Anders als Marie Hannes (für die es 1896 auch noch nicht möglich war) nahm Willy Einsle also als Leser des May’schen Spätwerks Kontakt zu dem Schriftsteller auf und zeigte diesem in erfreulicher, ja vorbildlicher Weise, wie Mays ambitioniertes Ziel, mit seinen neuen tiefgründigen, symbolischen Werken die Leser auf einen Weg zur Edelmenschlichkeit zu führen, in Erfüllung zu gehen schien. Einsle, der sich wie seine Mutter auch dichterisch versuchte, wurde von May tatsächlich in eine gehobene Stimmung versetzt und poetisch inspiriert, wie die Diktion seiner Briefe und auch seine immer wieder beigelegten Gedichte dokumentieren.

In einem späteren Brief von 1908 gab Einsle Auskunft über seine erste Bekanntschaft mit Mays Büchern. Angeblich 1894, also im Alter von sieben Jahren (!), sei es zuerst – und hier ist er verbunden mit Marie Hannes – Old Shatterhand gewesen, „dessen kraftvolle, lebensmutige Individualität mir imponierte, wenn ich sie auch noch lang, lang nicht begriff“: „Aber was mir auch damals schon Deine Bücher waren, das kann ich erst jetzt im vollen Umfang ermessen und begreifen. KeineinzigerMensch auf der Welt hat auf mein Innenleben einen so gewaltigen Einfluß gehabt als Du.“ (Brief an May vom 8. 6. 1908)23

In seiner Korrespondenz mit May stellte sich Willy Einsle als ein sehr nachdenklicher, introvertierter, musisch interessierter und begabter Jüngling dar, bei dem May das erreichen konnte, was er nach dem Bruch mit Marie Hannes als ‚gescheitert‘ betrachten musste, nämlich den Geist und die Seele eines jungen Menschen „für das Edelste zu gewinnen, was es auf Erden giebt“ (vgl. Mays Brief an Marie Hannes vom 24. 12. 1902). Auch Klara Plöhn war sich gegenüber Adele Einsle gewiss, dass deren Sohn „weit über seine Jahre hinaus gereift“ sei und seiner Mutter „einst große Freude bereiten“ werde: „Er ist ein seltener Mensch, ein tiefes Gemüt, eine Seele.“ (Brief von Klara Plöhn an Adele Einsle vom 10. 1. 1903)

Mit Freude begleitete auch Karl May die geistig-seelische Entwicklung seines neben Ferdinand Hannes zweiten „braven Neffen“, den er bat: „sag Onkel und sag Du!“ (Brief Mays an Willy Einsle vom 23. 3. und 8. 4. 1905) Für Einsle, der nach seiner Reifeprüfung am Münchner Maximilians-Gymnasium im Frühjahr 1906 zum Wintersemester 1906/07 ein Medizinstudium in München begann und sich in dem turbulenten und gleichzeitig reglementierten Studentenleben neu zu orientieren hatte, bot May großen Halt, insbesondere in Phasen, in denen Willy das Gefühl hatte, dass „alles unter einem wankt“ (Brief an May vom 22. 12. 1908), oder er wie ein „Floß“ richtungslos dahinschwimme (Brief an May vom 31. 8. 1909). Als Medizinstudent nun „stecken geblieben“ „in den Dogmen“ der „Naturwissenschaften“ (Brief an May vom 14. 12. 1909), fand er in Mays Spätwerk „immer wieder etwas Neues, Ungeahntes, immer weitere Aussichten“ und sich öffnende „Fernblicke“ (Brief an May vom 2. 1. 1906). Den vierten Silberlöwen-Band habe er gar „zum siebenten und noch lang nicht letzten Mal“ gelesen: „Ich kenne überhaupt nichts von dem vielen, das ich schon gelesen habe“, beteuerte er dem ‚lieben Onkel‘ euphorisch, „was mich so packt als dieses Buch, höchstens Goethes Faust“ (Brief an May vom 8. 6. 1908). Während Einsle mit den hinsichtlich der höheren und tieferen Wahrheiten begrenzten Erkenntnismöglichkeiten seines Studiums haderte, hielt Karl May ihm sein „Lieblingsstudium“ entgegen: das der „Menschenseele“; sie sei „die Materie“, mit der er sich studierend „beschäftige“ (Brief Mays an Willy Einsle vom 12. 8. 1905). Und so gab der ‚Mentor‘ seinem ‚Schüler‘ preis: „Ich bin nur äußerlich ein Schriftsteller. In Wahrheit bin ich ein Forscher auf dem Gebiete der Psychologie. In diesem hochwichtigem Reiche weiß niemand mehr Bescheid; da regiert der Unsinn mit der Lächerlichkeit, u. selbst der allerklügste Professor kann weder Geist noch Seele definiren u. noch viel weniger sie von einander unterscheiden.“ Doch auch Willy begreife ihn „noch nicht“: „Aber lies weiter, so kommt wohl bald die Zeit, daß Du nicht blos mich, sondern auch Dich in meinen Büchern findest.“ Die Losung des neuen, zukünftigen Menschen müsse sein, dass die Seele „zur That, zur geistigen Energie“ und dadurch „frei“ werde und so „Gottes Weg“ finde (Brief Mays an Willy Einsle vom 23. 3. und 8. 4. 1905).

Es ist zweifellos bemerkenswert, wie May im Dialog mit seinem ‚Neffen‘ Willy Einsle, dem er als „Ustad“ gegenübertrat (vgl. seinen Brief vom März/April 1905), die Ideen, die Philosophie seines Spätwerks ‚praktizierte‘. Wenn er in seinen Altersromanen zukunftsweisende Gemeinschaften hoffnungsvoller junger Menschen imaginierte, wie die ‚Shen‘ in Und Friede auf Erden! oder den ‚Clan Winnetou‘ in Winnetou IV, dann dürfte er besonders in der Korrespondenz mit seinen geistig-seelischen ‚Kindern‘ eine Möglichkeit gesehen haben, diese utopischen Vorstellungen in die Realität zu übertragen.

Zu einer weiteren persönlichen Begegnung von Willy Einsle und Karl May kam es am 2. September 1909 in der Villa „Shatterhand“ in Radebeul; der von Willy gemeinsam mit seiner Mutter unternommene Besuch wurde am folgenden Tag bereichert durch einen von Karl und Klara May geleiteten Ausflug in die Sächsische Schweiz. Drei Monate später, am 8. Dezember 1909, waren Adele und Willy Einsle Zuhörer von Mays großem Vortrag Sitara, das Land der Menscheitsseele (Ein orientalisches Märchen) im Augsburger Schießgrabensaal.

Wie Willy Einsles Briefwechsel mit Karl May bezeugt, konnte der Schriftsteller, oder sein ‚Herzle‘ Klara, dem Studenten auch in konkreten, aktuellen Lebensfragen Rat geben, wie beispielsweise in Bezug auf Willys Freundin Olga Heumann oder auf sein Bekenntnis der Entfremdung von seinen Eltern. So wurde May zum engen Vertrauten und Förderer eines jungen Menschen, der seine Individualität zu gestalten suchte.

Eine begeisterte Anhängerin des Spätwerks Karl Mays war auch die am 15. Januar 1890 in Stettin geborene Fabrikantentochter Marie Luise (Lu) Fritsch. Wie Marie Hannes und Willy Einsle zeigte sie eine dichterische Begabung, die von dem Werk Karl Mays inspiriert wurde. Dreizehnjährig sandte sie May am 26. September 1903 eine versifizierte Phantasie, am Grabe Winnetous und begann damit einen regen Briefwechsel mit dem Schriftsteller und seiner Frau. Lu schickte dem Erfinder des edlen Apachenhäuptlings fortan nicht nur weitere Verse, sondern bewies in ihren Briefen ein tiefes Verständnis für das philosophisch-religiöse Anliegen von Mays Spätwerk. „Ich verehre Herrn Dr. Karl May, als Prophet, als Mensch, als Reformator und Dichter“, bekannte sie Klara May im Oktober 1905; es sei ihr „leidenschaftlichster Wunsch“, dem „lieben, hochverehrten Dichter“ einmal „zu gleichen, an Tugend und Güte“ (Brief vom 29. 10. 1905). In einem späteren Brief vom Februar 1907 berichtete sie dem „hochverehrte[n] Herr[n] Doktor“, dass sie mit zwölf Jahren das erste Buch von ihm mit großer Ergriffenheit gelesen habe, „Weihnacht!“: „Mir war es, als habe die Welt ein anderes Aussehen gewonnen, und als sähe mich die Natur aus anderen fremden Augen an.“ (Brief an May vom 23. 2. 1907) Als ihre derzeitigen „Lieblingsbände“ Karl Mays nannte sie im Oktober 1905 Am Jenseits, „ein prophetisches Buch“, „ein von der Seele inspiriertes Werk“, Im Reiche des silbernen Löwen III/IV und Und Friede auf Erden! Diese Romane seien „Himmelsgedanken in Prosa“ (Brief an Klara May vom 29. 10. 1905). Am Jenseits habe sie „mit gläubigerem Herzen gelesen als die Bibel“, „und jedes Ihrer Worte erschien mir wie eine Offenbarung“ (Brief an May vom 23. 2. 1907).

Nachdem Lu Fritsch ab 1896 die Höhere Töchterschule in Stettin besucht hatte, ging sie nach dem Abschluss 1906 für einige Monate an die Anglo-Continental-School im südenglischen Folkestone und anschließend an die Kunstakademie in Brüssel. 1907 kehrte sie nach Stettin zurück und begann dort eine Ausbildung als Bibliothekarin. In diesem Jahr, am 30. März, teilte sie Klara May ihren „Plan“ mit, einen ‚Karl-May-Verein‘ zu gründen, „eine Gemeinde besser, die auf Karl Mays Lehre“ basiere: „Dieser Verein soll alle Glaubensunterschiede aufgeben, weder protestantisch noch katholisch sein. Die Mitglieder sind zunächst einfach Menschen, die jede bestehende Religion anerkennen […]. Dann sollen vom Verein ausgehend Bibliotheken eingerichtet werden, in denen Bücher von Karl May mit erklärenden Begleitschreiben umsonst verliehen werden. Es werden vom Verein Vorträge gehalten, die das Publikum über Karl May und sein Wirken aufklären.“ Das „letzte Ziel“ des Vereins sei es, „‚Wissenschaft und Bibel‘ zu vereinen“.

Schon 1905 hatte das impulsive Mädchen die Idee eines ‚Karl-May-Vereins‘, unter dem (anmaßenden) Namen „Gloria Carolus Majus“, dem Schriftsteller vorgetragen, der dieses Vorhaben allerdings „tief betrübt“ missbilligte, mit dem Hinweis, „fast über seine Kräfte am Fluche der Berühmtheit“ zu schleppen, sodass er sich lieber an die „Demuth“ halten wolle (vgl. Mays Brief an Lu Fritsch vom 20. 1. 1905). Vielleicht fühlte er sich unangenehm an Marie Hannes’ schwärmerische, ‚vergötternde‘ Apologie Allerlei von Karl May erinnert, die ihm, ebenso wie ein ‚Verein‘ junger Verehrer, in der Öffentlichkeit, in der er zunehmend angefeindet wurde, wohl nur geschadet hätte. Dass er prinzipiell einer ‚May-Gemeinschaft‘ aber keineswegs abgeneigt war, zeigt sich sowohl in der intensiven Korrespondenz mit seinen Lesern als auch in den bereits erwähnten fiktiven, idealistischen Bündnissen in seinen späten Romanen.

Wenngleich auch der zweite Versuch einer Vereinsgründung nicht erfolgreich war, blieb Lu Fritsch voller Tatendrang und beseelt von dem Wunsch, sich für Karl May zu engagieren. So übersetzte sie dessen erzgebirgische Dorfgeschichte Des Kindes Ruf für eine englische Publikation; auch die Geisterschmiede von Kulub aus Babel und Bibel habe sie „übersetzt und zu manchem eine Melodie geschrieben“, ließ sie May im Juni 1908 wissen. In diesem Zusammenhang regte sie den Schriftsteller an, sein Drama Babel und Bibel an Richard Strauss zu schicken. Der bekannte Komponist sei „gerade jetzt auf der Suche nach einem Motiv, und eine Idee wie die einer Geisterschmiede läge ihm vorzüglich“ (Brief an May vom 6. 6. 1908).

Nur vier Wochen nach diesem brieflichen Vorschlag besuchte Lu Fritsch, vermutlich mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Konrad, Karl May am 6. Juli 1908 zum ersten Mal in Radebeul. „Nie werde ich meinen ersten Besuch bei ihm in der ‚Villa Shatterhand‘, als Backfisch, vergessen“, erinnerte sie sich Jahrzehnte später, „denn auch da behandelte er mich mit dem feinen, tiefen Verständnis, das ihm eigen war, wie eine junge Dame.“24 Und wie beeindruckt May von der achtzehnjährigen Lu war, wie ernst er sie nahm als eine geistes- und seelenverwandte junge Frau, die seine menschheitsliebende Botschaft des Spätwerks so tiefgründig verstand, diese aufgriff und weitertrug, lässt sich an der literarischen Figur des jungen und schönen Mädchens Merhameh (‚Barmherzigkeit‘) erkennen, der ‚Lieblingstochter‘ von Abd el Fadl (‚Diener der Güte‘), dem Fürsten von Halihm und Vertrauten des Mir von Dschinnistan. Merhameh trat als siebzehnjähriges Mädchen erstmals in Mays Roman Der ’Mir von Dschinnistan auf, der von November 1907 bis September 1909 im Deutschen Hausschatz abgedruckt wurde und Ende 1909 in einer Überarbeitung als zweibändige Buchausgabe unter dem Titel Ardistan und Dschinnistan im Freiburger Fehsenfeld-Verlag erschien. May widmete Merhameh überdies eine gleichnamige Novelle, die er zwischen Juni und August 1908 niederschrieb und im Juli 1909 im Eichsfelder Marien-Kalender für das Jahr 1910 veröffentlichte.25 Lu Fritsch hat in ihren Lebenserinnerungen von einem Ereignis während eines weiteren Besuches in der Villa „Shatterhand“, vermutlich im Juli 1910, berichtet, das ihre Spiegelung als Merhameh belegt: „Eines Morgens – in der Nacht war er [Karl May] gekommen, ganz leise, was ich nicht gehört hatte, in mein Fremdenzimmer in der Villa Shatterhand – lag auf meinem Tisch sein neuestes Werk: ein zweibändiges ‚Ardistan und Dschinnistan‘. Und da war ein Zettel. Auf diesen hatte er geschrieben: ‚Merhameh, das bist Du! In der Gestalt habe ich Dich gesehen und erlebt, von dem ersten Tag (an), als ich Dich kannte.‘“26

Beglückt und voller Stolz trug Lu Fritsch fortan den poetischen Namen der auratischen allegorischen Figur – und er wurde ihr ‚Nom de Amour‘, mit dem sie von einem jungen promovierten Philologen, Pädagogen und Dichter verehrt wurde, den sie Ende April 1910 in Berlin kennenlernte: Adolf Droop.

Droop, am 6. September 1882 als Sohn eines Fabrikanten in Hannover geboren, studierte nach seiner Reifeprüfung am Gymnasium in Hannover, im Februar 1901, Neuere Sprachen und Geografie an den Universitäten Göttingen, Berlin, Lausanne, Oxford und Jena. Im März 1906 promovierte er an der Universität Jena mit einer Dissertation über den englischen romantischen Dichter Percy Bysshe Shelley. Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten verfasste Droop auch dichterische Werke und veröffentlichte 1904 als Privatdruck eine Gedichtsammlung in englischer Sprache (Love-Songs) sowie 1905 den Band Frieden. Liederblüten im Märchenkranz im Dresdner Pierson-Verlag.27 Nach seiner Promotion übersiedelte er in die Schweiz, wo er gemeinsam mit seiner Frau Johanna, einer Lehrerin, die er am 18. Oktober 1904 in Hannover geheiratet hatte, ab März 1906 die Leitung des Deutschen Schulsanatoriums in Glion bei Montreaux übernahm. In Glion wurde am 14. Juni 1907 Adolf und Johanna Droops Tochter Erna geboren. Während seines Aufenthaltes in der Schweiz arbeitete Droop an einem Buch über Karl Mays Reiseerzählungen, der ersten größeren und fundierten literaturkritischen Untersuchung über den ‚Volksschriftsteller‘. Im Mai 1909 kehrte Droop mit seiner Frau und seinem Kind zurück nach Berlin, wo er ab August als wissenschaftlicher Lehrer an der Handelsschule tätig war. Im September 1909 erschien sein Buch Karl May. Eine Analyse seiner Reise-Erzählungen im Verlag von Hermann J. Frenken, Köln-Weiden.

Nach der Veröffentlichung wandte Droop sich am 20. September 1909 mit der Übersendung eines Exemplares seines Buches erstmals direkt an May. In dem beiliegenden Brief bat er einleitend um Verständnis, dass er in seiner ‚Analyse‘ – der „Frucht langjähriger Studien“, deren „Absicht“ schon in seiner „Schülerzeit“ entstanden sei – „nicht immer nur“ habe „loben und beistimmen“ können und die „negativen Urteile nicht aus persönlich gehässigen Motiven abfließen, sondern Schlüsse darstellen, welche durch unermüdliche Forschung nach allgemeinen literar-ästhetischen Prinzipien im Rahmen der naturgegebenen Subjektivität des Verfassers entstanden“ seien.28 Angesichts der aktuellen „zahlreichen Angriffe“ gegen May betonte Droop, dass er sich „rein sachlich“ an Mays Werke „gehalten“ habe: „mag ich dabei auch oft geirrt haben, so glaube ich doch in meiner von warmer Liebe für Ihr Wirken diktierten Arbeit ein wenig zur Klärung beigetragen zu haben.“

Die Bedeutung von Droops Untersuchung begründet sich nicht allein dadurch, dass es sich bei ihr um die einzige wissenschaftlich kompetente und bei aller Sympathie doch zugleich kritisch distanzierte Monografie handelt, die noch zu Lebzeiten Karl Mays erschien und im Gegensatz zu den zeitgenössischen Schriften von Max Dittrich (Karl May und seine Schriften, 1904), Heinrich Wagner (Karl May und seine Werke, 1907) und Franz Weigl (Karl Mays pädagogische Bedeutung, 1908) ganz ohne Einflussnahme Mays entstand. In den detaillierten Werkanalysen gelingt es Droop im Besonderen, wesentliche inhaltliche und formale Elemente der Reiseerzählungen, von Durch die Wüste bis Und Friede auf Erden!, herauszuarbeiten, etwa poetische Stilformen, den Humor, die Charaktere, den Gottesglauben, die Relation von Geist und Seele, die Ich-Gestaltung oder die Symbolik genauer zu beleuchten, wobei er aber auch „Stilschwächen“, „falsche Ausdrücke, Sprachfehler, mißglückte Bilder, Widersprüche und andere Versehen“29 nicht verschweigt. Besonders bemerkenswert sind zweifellos seine – heutigen Spätwerk-Interpretationen vorausgreifenden – Deutungen des Silberlöwen III/IV im Kapitel Typische und symbolische Elemente. Der in seiner Zeit heftig diskutierten Frage nach dem Wahrheitsgehalt der „Reiseerlebnisse“, dem er ein eigenes Kapitel widmete, konnte aber auch Droop keine klärende, befriedigende Antwort geben, wenn er konstatierte: „Das in den Reiseerzählungen Berichtete geht im Wesentlichen auf tatsächliche Erlebnisse Mays zurück; doch ist der reale Stoff der erzieherischen Tendenz entsprechend modifiziert und nach künstlerischen Prinzipien geordnet.“30 Im Grunde, so Droop, sei die Frage nach dem ‚Selbsterlebten‘ aber auch redundant; entscheidend sei vielmehr, ob sich der Leser die Fiktion, die künstlerische Gestaltung als glaubhafte Realität vorstellen könne, damit sich Mays didaktische Intention, eine erzieherische, ethische Wirkung auf seine Leser auszuüben, erfülle. Es sei bei Mays Reiseerzählungen „nicht anders möglich, als daß hier eigene Anschauung“ dem „persönliche[n] Erleben vorhergegangen“ sei.31 Letztlich ist es also ein inneres Erleben, das berechtigterweise einen Realitäts- oder Authentizitätsanspruch reklamieren kann.

Trotz – oder vielleicht gerade wegen – der kritischen, und damit objektiv-seriös erscheinenden Analyse Droops, die mit wissenschaftlicher Prätention zu einer gerechten Würdigung der Reiseerzählungen gelangte, waren Karl und Klara May von der Arbeit des siebenundzwanzigjährigen Literaturwissenschaftlers offenbar recht angetan. Die Schlussworte Droops in seiner Monografie schienen sich zu erfüllen: „Ich habe viel gelobt, mehr vielleicht getadelt, und viel getadelt, damit man später vielleicht mehr loben könne. Wenn May selbst einigen Nutzen aus meinen Studien über ihn ziehen möchte, würde es mich herzlich freuen.“32 So ist wohl auch Mays Absicht zu erklären, schon einen Monat nach dem Erhalt des Droop-Buches den Verfasser am 21. Oktober 1909 in dessen Wohnung in Berlin aufzusuchen. Unangemeldet traf May allerdings nur Droops Frau Johanna an. Der weitere Briefwechsel des Philologen mit dem Ehepaar May gibt Zeugnis für eine sich entwickelnde engere Verbindung; bereits wenige Tage nach dem gescheiterten Treffen in Berlin wurde der junge Dr. phil. nach Radebeul eingeladen. Zu einem Besuch Droops in der Villa „Shatterhand“ kam es allerdings erst im Sommer des folgenden Jahres, am 13. Juli 1910.33

Adolf Droop war rasch in die öffentlichen Angriffe gegen Karl May eingebunden; nicht nur da sein Buch in der May-feindlichen Kölnischen Volkszeitung am 5. 10. 1909 anonym (vermutlich von Hermann Cardauns) recht negativ besprochen worden war, sondern er auch von dem Bamberger Rechtsanwalt Max Weiß brieflich kontaktiert wurde, der sich im Bündnis mit Pater Ansgar Pöllmann 1910 als ein perfider Widersacher Mays erweisen sollte und Droop offenbar für seine Interessen gewinnen wollte.

Während auf der einen Seite das Netz der Gegner Mays immer enger geknüpft wurde, versuchte auf der anderen Seite insbesondere Klara May ein Netz der engagierten (jungen) Anhänger und Vertrauten zu flechten, um den angegriffenen Schriftsteller bei seiner Verteidigung zu unterstützen und zu entlasten.

Karl Mays ‚Kinder‘ wurden im Verlauf ihrer Korrespondenz mit dem ‚hochverehrten Dichter‘ und ‚geliebten Onkel‘ immer stärker mit Presseartikeln konfrontiert, die ihn als Autor ‚unsittlicher Schundromane‘ (nach Adalbert Fischers Veröffentlichung der Münchmeyer-Romane als Karl May’s Illustrierte Werke 1901 – 1906), als ‚literarischen Betrüger‘, ‚Hochstapler‘ und ‚Räuberhauptmann‘ diffamierten. Insbesondere Hermann Cardauns’ Beitrag Die „Rettung“ des Herrn Karl May, erschienen am 15. 8. 1907 in den Historisch-politischen Blättern für das katholische Deutschland, und Rudolf Lebius’ am 19. 12. 1909 anonym in der Zeitschrift Der Bund veröffentlichter Artikel Hinter die Kulissen sorgten für großes Aufsehen. In ihren Briefen an Karl und Klara May äußerten die ‚Kinder‘ des Schriftstellers ihre große Empörung über die Angriffe; dabei bekundeten sie wiederholt ihren Willen, im Presse- und Prozesskampf gegen ihren ‚Ustad‘ für Gerechtigkeit zu streiten. „Wenn Sie mich einmal brauchen können, so stehe ich immer für Sie bereit“, versicherte Lu Fritsch Karl May schon im Frühjahr 1907 (Brief vom 23. 2. 1907). „Wenn Du es für an der Zeit hältst, nimm mich in Anspruch“, bot Marie Hannes ihm an; „laß mich für Dich arbeiten!“ (Brief an Karl und Klara May vom 9. 3. 1909) Seinen Karl May würde er „so herzlich gern vor allen niedrigen Schmähungen bewahren“, wünschte sich Willy Einsle im Dezember 1909 (Brief an Klara May vom 22. 12. 1909). – Vor dem Hintergrund dieser vermehrten „Schmähungen“ wurden die bislang getrennt voneinander verlaufenden Lebenswege der ‚Kinder‘ Mays 1910 zusammengeführt. Vor allem Lu Fritsch, Adolf Droop und Marie Hannes fanden als eine verschworene Gemeinschaft zueinander, während Ferdinand Hannes, beansprucht von beruflichen und familiären Anforderungen und Verpflichtungen, eher in den Hintergrund rückte. Nach seiner Niederlassung als praktischer und homöopathischer Arzt in Swinemünde hatte er dort 1909 die Kapitänstochter Clara Vieth geheiratet; in den folgenden Jahren wurde er Vater von sechs Kindern. Auch Karl Mays zweiter ‚braver und treuer Neffe‘ Willy Einsle vermochte in das dramatische Geschehen der beiden letzten Lebensjahre des Schriftstellers aus dem fernen München kaum einzugreifen; gleichwohl nahm er in seiner ungebrochenen Korrespondenz mit dem Ehepaar May zutiefst Anteil an den zermürbenden Ereignissen um den geliebten ‚Ustad‘.

Die Prozess- und Presseangriffe gegen May spitzten sich zu, nachdem Rudolf Lebius ihn in einem Privatbrief als ‚geborenen Verbrecher‘ verunglimpft und der Schriftsteller am 17. Dezember 1909 beim Schöffengericht in Charlottenburg Strafantrag wegen ‚verleumderischer Beleidigung‘ gestellt hatte. Am 12. April 1910 fand in Charlottenburg die Verhandlung statt, die für May mit einem niederschmetternden Urteil endete. Wegen „Wahrnehmung berechtigter Interessen“ wurde Lebius freigesprochen, die Prozesskosten hatte der Kläger zu tragen. Nach dieser in der Öffentlichkeit für großes Aufsehen sorgenden Entscheidung ging die Presse überwiegend davon aus, dass die Gerüchte über den Schriftsteller nun erwiesen seien. Zwar legte May bereits am 15. April 1910 gegen das Charlottenburger Urteil Berufung ein, zu einer Verhandlung, die mit einer Verurteilung Lebius’ wegen schwerer Beleidigung endete, kam es allerdings erst am 18. Dezember 1911.

Lu Fritsch, die nach ihrem Bibliothekarinnen-Examen in Stettin im wissenschaftlichen Antiquariat von Martin Breslauer in Berlin arbeitete, sah es als eine ‚heilige Verpflichtung‘ an, ihrem ‚hochverehrten Dichter‘, dem sie so viel zu verdanken hatte, nun tatkräftig beizustehen und sich – in der poetischen Sprache des May’schen Spätwerks – an die Spitze einer „Leibgarde der Dschamikun“ zu stellen (an Klara May, 10. 9. 1910) und für ihren ‚Ustad‘ mutig zu kämpfen.

Klara May sorgte dafür, Strategien der Verteidigung zu entwickeln und Hilfen für ihren angeprangerten Mann zu organisieren. Als Lu Fritsch ihr anbot, sich publizistisch für Karl May einzusetzen, antwortete Klara ihr in einem Brief vom April 1910: „Es ist sehr lieb von Ihnen, daß Sie Ihre Feder in den Dienst Ihres alten, arg angegriffenen Freundes stellen wollen. Tun Sie es wo und wie Sie wollen.“ Für Lus Leben und ihre Bemühungen um Karl May sollte Klaras angefügter Hinweis schicksalhaft werden: „In Berlin lebt eine Ihnen verwandte Seele. Herr Dr. Droop […]. Ein edler, großer Mensch, in seinem Denken und Fühlen. Er schrieb das beifolgende Buch und jetzt im Kampf sandte er mir folgende Strophen: ‚Wenn sich aus den Gründen / frech Giftschlangen winden, / Um, Hoher, Dich zu umfahn, / Wenn hassende Rotten / Dich höhnen und spotten, / Stolz geh Deine Himmelsbahn! / Treu zu Dir doch stehen, / Treu mit Dir doch gehen / Die Seelen die Du Dir errungen, / Durch rastlose Liebe bezwungen: / Die Seelen von Dschinnistan!‘ Ich kann Ihnen nicht sagen, wie tief mich die Worte dieses lieben, edlen Mannes berührten. Ich kann jetzt nur für ihn beten, daß Gott ihn segne tausendfach. Ich hoffe aber, es kommt auch noch hier die Zeit, wo alle diesen lieben, lieben treuen Freunde ihren Lohn empfangen.“ (Brief nach dem 20. 4. 1910)

Am 29. April 1910 lernten sich Lu Fritsch und Adolf Droop auf Initiative von Klara May tatsächlich in Berlin kennen – und sie verliebten sich sogleich ineinander: „What a mixture of wonderful intelligence and sweet phantasies she bears in her angelic little head, that image of Merhameh!“ beschrieb der anglophile Droop „Mr. Shatterhand“ und „Mrs. Schakara“ die bezaubernde Begegnung (Brief vom 29. 4. 1910). Und auch die von Droop als „Merhameh“ identifizierte Lu Fritsch stand noch ganz unter dem außergewöhnlichen Eindruck des Zusammentreffens, als sie der „lieben Frau Doktor“ mitteilte: „Herrn Dr. Droop habe ich nun kennen gelernt. Sie haben so recht, aber, als Schülerin Ma[rah] Dur[imehs], wie sollten Sie da die Menschen nicht kennen. Wir kämpfen Schulter an Schulter.“ (Postkarte an Klara May vom 29. 4. 1910)

Das Bündnis der enthusiastischen, phantasievollen und aktionsbereiten jungen Frau mit dem sachlich-analytisch denkenden, zugleich aber von seinen Emotionen bewegten jungen Wissenschaftler sollte sich für Mays Verteidigung als eine glückliche Fügung erweisen. Der erste konkrete, wiederum von Klara May mit Unterstützung von Mays Berliner Rechtsanwalt Dr. Siegfried Puppe initiierte Einsatz von Lu Fritsch ergab sich nach dem bizarren Auftritt des Mohawk-Indianers John Ojijatekha Brant-Sero. Dieser hatte während seines Aufenthaltes in Deutschland als Akteur einer Wild-West- und Zirkus-Show sowie als Vortragsreisender Ende Juni 1910 im Dresdner Anzeiger und anderen Tageszeitungen einen Protest gegen die blutrünstige Indianerliteratur veröffentlicht. Darin warf er Karl May und seinem Winnetou IV-Roman grobe Unkenntnis und Verfälschung der Indianerkultur vor; Mays Roman sei „ein lächerlicher Witz“ und eine „bösartige Verleumdung“ des indianischen Volkes.34 Der Beschuldigte antwortete kurz darauf mit seinem Flugblatt Herr Rudolf Lebius, sein Syphilisblatt und sein Indianer, das er zur Veröffentlichung an die Presse weiterleitete und in dem er den Verfasser des Schmähartikels als „herum ziehende[n] Schaubuden- resp. Schautruppentänzer“ entlarvte, der ein indianisch verkleideter ‚Strohmann‘ von Lebius sei, denn dieser sei der eigentliche „Urheber des Machwerkes“.35

Um die Beweisführung zu festigen, und da Brant-Sero als ein wichtiger Zeuge in Mays Prozessfehde gegen Lebius gelten konnte, setzte nun Klara May Lu Fritsch auf den Indianer an. Gemeinsam mit ihrem Bruder Konrad quartierte sich Lu Mitte Juli 1910 in der Berliner Pension von Josephine Hoeltzl-Sheridan ein, in der Brant-Sero abgestiegen war. Mit geradezu detektivischem Geschick und schauspielerischer Raffinesse gelang es ihr, die Beziehung des verschuldeten Indianers zu seinem ‚Drahtzieher‘ Lebius, der ihn für sein falsches Spiel gebührend entlohnte, aufzudecken. In einem spannenden Briefwechsel mit Klara May gab Lu über die Erkenntnisse ihrer recht gewagten Bespitzelung fortlaufend Auskunft. Einen umfangreichen Bericht über ihre ‚Enthüllungsmission‘, die sie wie die Episode eines Karl-May-Romans erlebt haben dürfte, übergab sie dem Rechtsanwalt Siegfried Puppe (Ein Vollblutindianer und seine Kriegspfade).36

Lu habe „ihre Sache zum Verwundern gut gemacht“, unterrichtete Karl May seinen Anwalt Puppe, während Adolf Droop „Alles verdorben“ habe, da dieser „sehr gute[,] aber keineswegs diplomatische Herr“ den „großen Fehler begangen“ habe, gegen die Abmachung Brant-Sero in der Pension aufzusuchen und ihm mitzuteilen, dass er, Droop, ein Buch über den umstrittenen Schriftsteller verfasst (das der Autor dem Indianer dann tatsächlich auch noch mit einer Widmung überreichte!) und sich dadurch als ein Freund Mays zu erkennen gegeben habe (Brief vom 19. 7. 1910).

Nach ihrer brisanten Auskundschaftung in der zwielichtigen Berliner Pension verbrachte Lu Fritsch einige Tage zusammen mit Adolf Droop in der Villa „Shatterhand“; dort begegnete sie am 25. Juli 1910 erstmals Marie Hannes, die seit April 1909 an der Universität Leipzig Philosophie mit Deutsch als Hauptfach studierte. Die drei ‚May-Kinder‘ schlossen in Radebeul sogleich innige Freundschaft, Lu und Marie am Tag darauf sogar „Blutsbrüderschaft“; „nicht unser Blut aber hat sie besiegelt“, so notierte Marie Hannes feierlich, „sondern der Saft einer Sonnenfrucht, in dem schönsten Garten Dschinnistans erwachsen. Die beiden Hälften des Apfels, die wir zerschnitten, werden wieder eins, indem wir sie miteinander essen – so sind auch wir nun keine Zweiheit mehr, sondern beide eine Frucht von einem Baume, dessen Kraft in uns fließen soll!“ Und Lu Fritsch ergänzte: „Wir waren zwei Seelen, aber wir wuchsen aus demselben Stamm und nährten uns von demselben Saft. Oben in der Sonne haben wir uns gefunden. Nun werden wir eins im Baum und sind ein Ziel und sind ein Gedanke in ihm.“

Gemeinsam schmiedeten sie mit ihrem ‚Bruder‘ Adolf Droop neue Pläne, wie die Gegner Mays wirksam bekämpft werden konnten. Marie setzte Ende Juli 1910 Lus Entlarvungsaktion fort, indem sie Brant-Seros Verbindung zu Lebius nun in einer Dresdner Pension, wo sich der Indianer nach seiner Abreise aus Berlin aufhielt, auskundschaftete. „[I]ch bin so tatendurstig!“, beteuerte sie ihrer ‚lieben Tante Klara‘: „Ach, Ihr – was möchte ich alles für Euch tun!“ (Brief vom 1. 8. 1910) Und wenige Wochen später bat Marie die ‚geliebte Tante‘: „[L]aß mich neben die Lu treten – […] jetzt im Kampfe gegen die Feinde – damit ich auch einmal meine Kraft probieren kann!“ (Brief vom 4. 9. 1910)

Die von Marie als Kämpferin bewunderte, als um die Liebe zu dem verheirateten Adolf Droop Ringende allerdings bedauerte Lu Fritsch war ebenfalls wieder voller Tatendrang: „Mir ist, als habe der Ustad mir eine Fahne gegeben, die ich um jeden Preis retten muß. Und es ist mir gleich, ob ich durch Sumpf wate, wenn nur die Fahne rein bleibt und unverletzt. Meine Aufgabe ist noch lange, lange nicht beendet“ (an Klara May, 29. und 30. 7. 1910). „Ich habe neue, wundervolle Pläne … einen ganzen Sack voll“, verkündete sie ihrer ‚Tante Klara‘ am 12. August, wobei sie berichtete, dass sie „in der nächsten Woche mit Artikeln beginnen“ werde, für die sie die Stettiner Gerichts-Zeitung habe gewinnen können. Tatsächlich erschien der erste Artikel einer fünfteiligen Reihe unter dem Titel Die Wahrheit über die Prozesse des Schriftstellers Karl May gegen den Gewerkschaftssekretär Redakteur Rudolf Lebius aber erst am 26. August 1910. Zwei Tage zuvor, am 24. August, hatte sie im Charlottenburger ‚Café Austria‘, dem Vereinslokal des 1901 gegründeten ‚Allgemeinen Schriftstellervereins‘ (dem auch Karl May und Lu Fritsch angehörten) und Sitz des 1909 gegründeten ‚Schutzverbandes deutscher Schriftsteller‘,37 eine Versammlung Berliner May-Verehrer organisiert, um die weiteren Schritte zur Rehabilitierung des Schriftstellers zu planen. Von den Ideen und Idealen des May’schen Spätwerks beseelt, sahen Lu Fritsch und Adolf Droop in den Teilnehmern der Versammlung, zu denen auch Marie Hannes als „Abgeordnete“38 des Ehepaares May zählte, die „Gemeinde der Dschamikun“: „Unser Endziel ist, alle diejenigen, die unsern Ustad lieben, zu einem Bunde zusammenzuschließen, zur Menschheit, deren Fasern und Geäder tief in der Güte wurzeln.“39 An der Berliner Versammlung nahmen bemerkenswerterweise auch der Herausgeber der avantgardistischen Zeitschrift Der Sturm, Herwarth Walden, und der expressionistische Maler Oskar Kokoschka teil. Aus den Briefen von Lu Fritsch geht hervor, dass Walden offenbar sehr daran interessiert war, sich dem Verteidigungskampf für Karl May anzuschließen. Bereits am 12. Mai 1910 war der Schriftsteller Rudolf Kurtz mit einem Offenen Brief an Karl May in Waldens Sturm leidenschaftlich für den ‚abgeschlachteten‘ Autor eingetreten. Zwei Tage nach der Versammlung im ‚Café Austria‘ konnte Lu Fritsch Klara May freudig verkünden: „Wir haben am Mittwoch den Herwarth Walden ganz für uns gewonnen. Der will sich nun in seiner großzügigen Weise für unsern Ustad einsetzen“ (Brief vom 26. 8. 1910). Einige Tage später teilte sie Klara May mit, dass Walden „das schönste Buch“ Mays haben wolle; sie bat die ‚geliebte Tante‘ deshalb, „ihm Ardistan und Dschinnistan Bd. II oder beide Bände zu senden. Am besten nur das letztere – um ihn für alle Zeit zu fesseln. Es geht nichts über dieses Märchen von gewaltiger, erhabener Schönheit […] – und das populärste Buch wünschte er, also Winnetou III.“ (Brief vom 7. 9. 1910)

Mit ihrer Artikelreihe in der Stettiner Gerichts-Zeitung, in der Lu dem infamen Lebius Erpressung, Verleumdung, Spionage und Zeugenbeeinflussung vorwarf und auch die von ihr vollzogene Entlarvung des „kriegsmäßig tätowierten Märchenindianer[s]“ Brant-Sero40 detailliert dokumentierte, sorgte sie für beträchtliches Aufsehen – und schon nach dem zweiten Artikel, der am 2. September 1910 erschien, für eine Privatklage von Lebius gegen den Verleger, den Redakteur und den Drucker der Zeitung sowie gegen May, nicht aber gegen Lu Fritsch, da Lebius May als eigentlichen Verfasser oder zumindest Initiator der Beiträge vermutete. „Lu ist der richtige Feuerkopf“, kommentierte der Berliner Privatlehrer Victor Ziel das unbändige Temperament der jungen Frau in einem Brief an Klara May; „ein selten liebes, begeisterungsfähiges Geschöpf, grenzenlos in ihrer Liebe zu Ihnen und in ihrer Verehrung zu Ihrem lieben Herrn Gemahl! Ich glaube, sie ginge in die Hölle, sie würde zur Verbrecherin, wenn es jemand von ihr verlangte, den sie in ihr loderndes Herzchen geschlossen! Wenn Sie eine leibliche Tochter hätten, könnten Sie sicher nicht inniger verehrt werden, als von diesem Mädchen! In dieser grenzenlosen Liebe heckt sie denn auch Ideen aus, die unerreichbar und extravagant sind, ihr Wesen leicht exaltiert erscheinen lassen.“ (Brief vom 1. 9. 1910)

Willy Einsle beobachtete die publizistischen Aktivitäten zur Verteidigung Karl Mays mit kritisch-skeptischem Blick aus der Distanz. Dem öffentlich diskreditierten Schriftsteller, so befand er, sei mit den „vielen niedlichen Dingerchen“, die zu seiner Ehrenrettung publiziert würden, „nicht geholfen“: „Aus dem gleichen Grund erwarte ich von der ‚öffentlichen Erklärung‘ von Droop und Fritsch nicht viel.“ Letztlich helfe doch nur „ein tüchtiger Rechtsanwalt“ und ein „richterlicher Entscheid“ (vgl. Einsles Brief an Karl May vom 17. 9. 1910).

Lu Fritsch, die als ‚Mays schöne Spionin‘ Schlagzeilen machte und sich nach ihrer Artikelreihe in der Stettiner Gerichts-Zeitung unliebsamen Zeugenvernehmungen unter Eid unterziehen musste, schließlich wegen Meineids von Lebius gar verklagt wurde, geriet auch in ihrer Liebesbeziehung zu Adolf Droop immer stärker in arge Konflikte. Für Droop, verheiratet mit einer wesentlich älteren Frau und Vater eines kleinen Kindes, wurde seine Ehe zunehmend zu einer qualvollen „Unmöglichkeit“, zu einer unerträglichen „Hölle“, die er Klara May vertrauensvoll und verzweifelt schilderte (vgl. etwa seinen Brief vom 4. 10. 1910). Trotz wiederholter eindringlicher Warnungen und Mahnungen ‚Schakaras‘ reichte Droop schließlich die Scheidung ein, die am 16. August 1912 vollzogen wurde. Lu Fritsch hatte sich schon im Juni 1910 von ihrem Verlobten, dem Privatgelehrten Ernst Albert Thiele, getrennt und sich gegen viele Widerstände für ihre Liebe zu Adolf Droop entschieden. Bis zur Hochzeit am 5. Oktober 1912 stand dem Paar allerdings noch ein aufreibender Weg bevor.

Recht beschwerlich gestaltete sich für Lu Fritsch auch ihr beruflicher Weg. Nachdem sie im September 1910 die Leitung der Reklameabteilung der Berliner Büromaschinenfabrik Glogowski & Co. übernommen hatte, musste sie ihre Stelle bereits im März 1911 wieder kündigen, da ihr publizistisches Engagement für Karl May als ‚rufschädigend‘ angesehen wurde. Ab Oktober 1911 arbeitete sie als Redakteurin für den Ullstein-Verlag und war ab Dezember des Jahres als Leiterin des Verlagsarchivs tätig. Ihre eigentliche Berufung sah sie freilich in der schriftstellerischen Arbeit. So informierte sie Klara May im August 1911 – mit erkennbar renommistischem Akzent –, dass sie ein „sehr effektvoll[es]“ Drama verfasst und an den namhaften S. Fischer-Verlag geschickt habe, und nun hoffe, Max Reinhardt für eine Aufführung zu gewinnen (Brief vom 8. 8. 1911). Ein Jahr später hatte sie ihre literarischen Arbeiten noch um einen Roman erweitert (vgl. ihren Brief an Klara May vom 2. 7. 1912). Ihr Wunsch, schriftstellerisch anerkannt zu werden und sich „einen guten Namen“ zu erwerben (vgl. ebd.), sollte sich für sie allerdings erst einige Jahre später als Drehbuchautorin erfüllen.

Nach dem Tod Karl Mays am 30. März 1912 kam es zu immer größeren Konflikten zwischen Klara May und ihren ‚Kindern‘. Vermutlich bereits kurz nach der Beisetzung Mays am 3. April, an der Marie Hannes teilnahm und über die sie am Tag darauf im Radebeuler Tageblatt einen poetischen Bericht veröffentlichte (Karl May’s Beisetzung),41 scheint Klara ihr angeboten zu haben, für die Neuausgabe von Mays Autobiografie Mein Leben und Streben ein ‚Nachwort‘ zu verfassen. Marie, die im März 1911 von der Universität Leipzig an die Universität München gewechselt war und eine Dissertation über Karl May plante, kam der Bitte erfreut nach. Auf der Grundlage ihres Beisetzungs-Artikels und unter Beifügung eines eigenen Gedichtes (vermutl. Zum Abschied)42 erarbeitete sie das gewünschte ‚Nachwort‘ und legte das Manuskript Willy Einsle zur Begutachtung vor. Marie Hannes hatte Einsle, der sie nach der ersten Begegnung als „ein liebes und gescheites Wesen“ charakterisierte,43 bereits kurz nach ihrer Ankunft in München, im April 1911, kennengelernt. Bei seiner kritischen Durchsicht ihres ‚Nachworts‘ traten zwischen den beiden ‚May-Kindern‘ allerdings deutliche Differenzen auf in den Vorstellungen zur Bewahrung des ‚geistigen Erbes‘ Karl Mays, von denen Einsle Klara May, die ihn bezüglich der Neuausgabe von Mein Leben und Streben um Rat gefragt hatte, am 15. Mai 1912 in Kenntnis setzte. Die entscheidende Frage und der schwerwiegende Konfliktpunkt auch für Klara May war der Umgang mit einer authentischen, von Fakten und Dokumenten belegten Biografie des Schriftstellers: „keine Beschönigung, kein Versteckspiel“, forderte Einsle, „größtmögliche Wahrhaftigkeit“; jedes „Verschweigen“, für das May schon selber zu Lebzeiten gesorgt habe,44 erwecke einen ‚falschen Schein‘: „FalschePietät, hier in die Tat umgesetzt“, schade May „für die Zukunft mehr als aller Lebiusklimbim“. So habe er auch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Doktorarbeit von Marie Hannes, die als Voraussetzung für diese Arbeit, über „das Karl Mayproblem“, schon am 4. Mai 1912 Klara May angekündigt hatte, sie nun öfter in Radebeul zu besuchen, und dass sie „dort natürlich auch arbeiten“ müsse „in Onkels hinterlassenen Briefen etc.“ – was der ‚Tante‘, die die ‚dunkle Vergangenheit‘ ihres Mannes rigoros zu eliminieren strebte, einigen Schrecken bereitet haben dürfte. Wenngleich Klara Marie bei ihrer Dissertation, wie Einsle gutgläubig vermutete, „in größter und schrankenlosester Offenherzigkeit mit allem Material an die Hand“ gehen werde,45 sei es für Marie, „die Karl May so unendlich lieb“ habe, nach seiner Einschätzung „überaus schwer“, „volle Objektivität walten zu lassen und ein in sich abgerundetes Bild von Karl Mays Wesen und Bedeutung zu entwerfen, gemäß eigener Erkenntnis“ (Brief von Einsle an Klara May vom 15. 5. 1912). In einem nachfolgenden Brief an Klara May erklärte Einsle zu dem begutachteten ‚Nachwort‘ von Marie Hannes unmissverständlich: „Ich kann und kann nur wiederholen: In ein autobiographisches Werk von Karl May gehört keine Würdigung seines Dichtertums, keine Notiz des ‚Radebeuler Anzeigers‘, und – kein Gedicht von Frl. Hannes“. „Ich flehe Dich an: bedenke bei allem, was sich auf dieses Buch bezieht, nicht an die jetzigen Zustände, sondern daran, daß späteren Generationen ein über den Tagesfehden stehendes Bild Karl Mays in würdiger literarästhetischer Form erhalten sein soll. Karl Mays Name darf in seiner Selbstbiographie nicht durch den Namen M[arie] Hannes für alle Zeit beschwert werden.“ (Brief vom Mai 1912) – Für Klara May stand nach Willy Einsles Beurteilung fest: „Mariechens Arbeit kommt nicht mit hinein. Es ist mir wie eine Erlösung!“ (Brief an Einsle vom 23. 5. 1912) Und zwei Wochen später, nachdem Marie ihr einen – nicht überlieferten – deutlichen, kritischen Brief geschickt hatte, den Klara als „gradezu unverschämt“ empfand (vgl. ihren Brief an Einsle vom 30. 6. 1912), teilte die ‚Tante‘ ihrem ‚Neffen‘ die Entscheidung mit: „Ich werde in Zukunft mehr für mich allein bleiben und mich nicht mit Mariechen verbinden, wie es erst meine Absicht war.“ (Brief an Einsle vom 7. 6. 1912) Damit war es Marie Hannes, ungeachtet anderer Hinderungsgründe, auch nicht mehr möglich, über Karl May zu promovieren. Enttäuscht zog sie sich zurück und unterhielt in den folgenden Jahren auch keinen Kontakt mehr zu den anderen May-Freunden. Ihre Anfang September 1914 eingereichte und 1915 gedruckte Doktorarbeit verfasste sie über den spätromantischen Dichter Friedrich von Sallet.

Der (nach 1903 nun endgültige) Bruch mit Marie Hannes verschärfte auch den Ton in Klara Mays Korrespondenz mit Willy Einsle und Lu Fritsch. Als Einsle der ‚Tante‘ vorwarf, dass sie Marie „ziemlich kleinmädihaft“ behandelt und diese das „Ausschweigen“ Klaras „nicht verdient“ habe (Brief vom 27. 6. 1912), schloss die Gescholtene mit dem Hinweis, sich nicht „von jungen, unreifen Menschen abkanzeln“ zu lassen, an das harte, vernichtende Urteil Karl Mays über Marie aus dem Brief vom Januar 1903 an, wobei sie nun auch Lu Fritsch mit einbezog, deren „Ansichten“ „genau so krank und unreif wie Lu selbst“ seien: „Das Wahre[,] was in ihren Anschauungen zu tage tritt[,] wird von bösem Unkraut überwuchert.“ Auch Willy Einsle hielt sie vor, dass er sich durch den Umgang mit Marie zum Nachteil verändert habe: „Du bist angesteckt von ihr und schreibst in ihrem Sinne, Dein eigenes ‚Ich‘ verleugnend.“ (Brief an Einsle vom 30. 6. 1912) Im nachfolgenden Brief an ihren ‚Neffen‘, der sich von seiner empörten ‚Tante‘ nun zurückzog, präzisierte sie ihre Vorwürfe gegen Lu, die „gradezu gefährlich in ihrem rücksichtslosen Vorwärtsstürmen“ sei. Sie habe es „in der Stettiner Affaire bewiesen“: „Sie hat nicht gefragt[,] was und wie soll ich es machen, sie hat aber den armen so schon überlasteten K[arl] M[ay] moralisch gezwungen weit über 1,000 Mk. Kosten durch ihr Vorgehen zu tragen, ohne die höchst unangenehmen übrigen Folgen.“ (Brief an Einsle vom 3. 7. 1912) Wie Unrecht sie der jungen Enthusiastin mit diesen Vorwürfen tat, zeigt sich in der Tatsache, dass sie Lu bei deren publizistischem Engagement im Brief vom April 1910 alle Freiheit gewährt hatte („Tun Sie es wo und wie Sie wollen.“). Bereits im Juli 1911 hatte Lu die ‚Tante‘ darauf hingewiesen, dass Mays Rechtsanwalt Puppe sie ausdrücklich darum gebeten habe, „Artikel gegen Lebius zu schreiben, da er selbst keine Zeit habe, aber ‚gepfefferte‘“ (Brief vom 3. 7. 1911). Und schließlich war es doch auch Klara May, die in Kooperation mit Puppe Lu mit der ‚Spionage‘ beauftragt hatte!

Von der Kritik ihrer ‚Kinder‘ fühlte sich Klara jedenfalls tief verletzt, wie ihre Erklärung gegenüber Willy Einsle bezeugt: „Wenn meine Kräfte nachlassen, wie es geschehen[,] und ich um Rat und Beistand bittend die Hand der Kinder Karl May’s ergreife, dann erhoffte ich ehrliche Offenheit, ein wenig Liebe zurückgegeben, wie Karl May sie so reich gab, nicht aber Briefe, wie der von Mariechen mit Zurechtweisungen[,] die noch dazu ganz ungerechtfertigt waren, oder, wie heute von Dir, Empfindlichkeit und scheues Zurückweichen.“ (Brief vom 3. 7. 1912)

Lu Fritsch blieben die Beschuldigungen ihrer ‚Tante‘ offenbar nicht verborgen. In einem Brief an Klara May vom 15. Juli 1912 betonte sie, dass ihre „Spionage“, die sie zu Lebius geführt habe, im Auftrag der ‚Tante‘ und des Anwalts Puppe geschehen sei; insbesondere Puppe, von dem May sich denn auch nach Unstimmigkeiten im April 1911 getrennt hatte, habe ‚alles verdorben‘. Lu müsse bei aller ungebrochenen Bereitschaft, für den ‚Ustad‘ weiterhin zu kämpfen, ihre zukünftigen Aktionen aber mit ihrer eigenen, „schriftstellerischen Ehre“, einer Selbstbewahrung, vereinbaren können. Und sie schloss ihren Brief mit den zukunftsweisenden Worten: „Ich habe bisher immer zu Dir gehalten, aber es gibt etwas, Tante, was auf meine treueste Freundschaft Schatten werfen könnte.“

Mays ‚Kinder‘, anfänglich noch strategisch geleitet oder gar ‚dirigiert‘ von der engsten und treuesten Lebensgefährtin des Schriftstellers, die sich in den letzten Lebensjahren ihres Mannes überwiegend um die Korrespondenz mit den ‚Kindern‘ kümmerte,46 hatten sich inzwischen ‚emanzipiert‘ und immer tatkräftiger eigene Initiativen zur Verteidigung ihres ‚Ustad‘ entwickelt, mit denen sie sich der Regie Klara Mays, sehr zu deren Unwillen, entzogen.

Anders als Marie Hannes und Willy Einsle ließ Lu Fritsch den Kontakt zur ‚lieben Tante‘ zwar nicht abbrechen, doch auch sie suchte eine größere Distanz, um sich den eigenen ‚May-Projekten‘ zu widmen. Dazu zählten etwa die Organisation einer ‚Karl-May-Vereinigung‘, die unter der maßgeblichen Beteiligung von Lu Fritsch und Adolf Droop am 27. Juni 1912 ins Leben gerufen wurde, oder acht Jahre später – nachdem Lu, nun Marie Luise Droop, als Drehbuchautorin und Regisseurin auf sich aufmerksam gemacht hatte – die Gründung der Gesellschaft ‚Ustad-Film Dr. Droop & Co.‘ am 30. März 1920. Unter anderen unterstützte auch Klara May die Gesellschaft, die sich die Verfilmung von Karl-May-Romanen zum Ziel gesetzt hatte, aber bereits im folgenden Jahr, im Sommer 1921, Konkurs anmelden musste.