Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Bildung

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

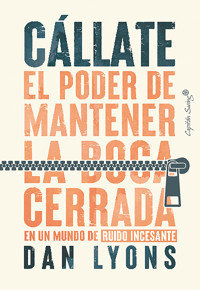

Una llamada de atención muy necesaria para un mundo en el que el ruido constante nos está volviendo locos a todos, y en el que la mejor manera de sobrellevarlo es aprender a callarse de una puta vez. Aprender a hablar menos, escuchar más y hablar con intención puede hacerte más feliz, más sano, más exitoso y mejor padre/madre y pareja. En STFU, Dan describe su propio viaje para superar su forma compulsiva de hablar, que implicó escarbar en montañas de investigación y entrevistar a innumerables expertos, incluidos científicos, historiadores, un ex oficial de casos de la CIA y un investigador que ha estado descubriendo conexiones asombrosas que muestran cómo el habla está conectada con nuestro bienestar físico y emocional. Basándose en esa investigación, Dan desarrolló una serie de prácticas que cambiaron su vida y pueden cambiar la tuya también. Nuestro ruidoso mundo nos ha enseñado a pensar que los que dicen la última palabra son los que ganan, cuando en realidad son los que saben guardar silencio los que realmente tienen el poder. STFU es un libro que desbloquea este poder, liberándote para centrarte en lo que importa. Lyons combina la ciencia del comportamiento más avanzada con consejos prácticos sobre cómo comunicarse con intención, pensar de forma crítica y abrir la mente y los oídos al mundo que le rodea. Habla menos, consigue más. De eso trata STFU. Prescriptivo, informativo y de lectura adictiva, STFU te da las herramientas para convertirte en tu mejor yo, ya sea en la oficina, en casa, en Internet o en tus relaciones más preciadas. Porque, al fin y al cabo, lo que dices es lo que eres. Así que respira hondo, pasa la página y cambia tu vida en silencio. "Entretenido, esclarecedor e inspirador. Más que un libro, es un anuncio de servicio público que todos haríamos bien en escuchar". -Sarah Knight, autora de Calm the F*ck Down, bestseller del New York Times. "Lyons se abre paso entre el ruido incluso cuando lo critica. Oportuno, inteligente e importante. ¿Hace falta decir más? (Probablemente no)".- David Litt, ex redactor de discursos del presidente Barack Obama y autor del bestseller del New York Times Gracias, Obama.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Introducción

Os lo digo como amigo, así que no os lo toméis a mal, por favor. Pero quiero que cerréis la puta boca.

No por mi bien. Por el vuestro.

Aprender a callar os cambiará la vida. Os hará más inteligentes, más simpáticos, más creativos y más poderosos. Puede que hasta os prolongue la vida. Las personas que hablan menos tienen más probabilidades de ascender en el trabajo y de imponerse en las negociaciones. Hablar con intención —es decir, no hablar sin más— mejora nuestras relaciones, nos convierte en mejores padres y puede aumentar nuestro bienestar psicológico e incluso físico. Hace unos años, investigadores de la Universidad de Arizona descubrieron que las personas que pasan menos tiempo parloteando y dedican más tiempo a conversaciones sustanciosas son más felices que el resto, hasta el punto de que tener buenas conversaciones, escribieron, «podría ser un elemento esencial para disfrutar de una vida satisfactoria».

Sin embargo, si no conseguís callaros…, acabaréis jodidos.

Os lo digo yo, hablador empedernido, porque lo he pagado caro…, en una ocasión con millones de dólares. El problema no es solo que hable demasiado; es que nunca he podido resistirme a soltar cosas inapropiadas ni a guardarme mis opiniones. Casi siempre sabía, incluso cuando las palabras salían de mi boca, que me arrepentiría y sufriría por haberlas dicho. Pero las soltaba igualmente.

Por suerte he dedicado la mayor parte de mi carrera a trabajar como periodista de temas tecnológicos para Forbes y Newsweek. Los lenguaraces pueden sobrevivir en el periodismo. De hecho, es prácticamente imposible dedicarse a ello si no se es lo bastante odioso como para decir cosas que la gente no quiere oír. Mientras trabajaba para revistas empecé a escribir humor, otro campo muy adecuado para las personas que no pueden mantener la boca cerrada. Empecé un blog en el que me hacía pasar por Steve Jobs, presidente de Apple, que era divertido pero a veces pecaba de mal gusto. El blog me llevó a un contrato para escribir un libro, que a su vez me llevó a un contrato para crear un programa de televisión, que a su vez me llevó a que me contrataran como guionista en una comedia de HBO, Silicon Valley, y todo eso me llevó a que me pidieran discursos. Cuanto más temerario me volvía al hablar, mejor me iban las cosas.

Por supuesto, el karma acabó por alcanzarme. Y fue cuando, pensando que iba a forrarme, me abrí camino hablando hasta conseguir un empleo de mercadotecnia en una startup de software que estaba a punto de salir a bolsa. La empresa me ofrecía un sueldo estupendo, beneficios increíbles y un generoso paquete de participación accionarial. El reto era que, para conseguir todas mis opciones de compra, tenía que trabajar allí un mínimo de cuatro años. Y el mundo empresarial no toleraría mi locuacidad.

—Vas a tener que morderte MUCHO la lengua —me advirtió un amigo periodista.

—Lo sé, pero puedo conseguirlo.

—Bien, buena suerte —me dijo—. No creo que dures ni un año.

Muchos periodistas consiguen hacer la transición, entre ellos algunos de mis amigos y antiguos colegas. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Me imaginaba como concursante de un programa de telerrealidad, Supervivientes: Startup, donde, en lugar de comer bichos, tendría que tragar kilos de propaganda corporativa y fingir que me parecía deliciosa.

Pensé que la promesa de semejante El Dorado me mantendría a raya. En lugar de eso, insulté al director general en una publicación impulsiva de Facebook y me expulsaron de la isla al cabo de veinte meses. Un día, seis años después, por curiosidad, miré el precio de las acciones de la empresa, eché cuentas y descubrí, para mi consternación, que si hubiera durado cuatro años y hubiese conservado todas mis acciones, ahora valdrían ocho millones de dólares.

Ese fue mi desastre más costoso, pero no es ni mucho menos la única desgracia que me he buscado, ni siquiera la peor. Llegó un punto en que mi forma compulsiva de hablar y mi falta de control hicieron que me separase de mi mujer y casi me costaron el matrimonio. Fue entonces, mientras vivía solo en una casa alquilada lejos de mi mujer y de mis hijos, cuando llevé a cabo lo que los miembros de Alcohólicos Anónimos denominan un «inventario moral introspectivo e intrépido» de mi persona y reconocí que, de formas tanto importantes como banales, hablar demasiado interfería en mi vida. Eso me llevó a buscar respuestas a dos preguntas: ¿por qué algunas personas hablan de forma compulsiva? Y: ¿cómo podemos solucionarlo?

A partir de ahí descubrí algo más, y es que todos, no solo los locuaces, salimos ganando si hablamos menos, escuchamos más y nos comunicamos con intención. Es un camino a la felicidad, una forma de mejorar nuestras vidas inconmensurablemente. Me propuse aprender a evitar las calamidades, pero descubrí ideas y desarrollé prácticas que pueden mejorar la vida de todos. El problema no solo soy yo. No solo sois vosotros. El mundo entero tiene que cerrar la puta boca.

Todos hablamos demasiado

El mundo está repleto de personas que hablan más de la cuenta. Nos las cruzamos constantemente. Son esa plaga en la oficina que nos destroza los lunes relatando cada acto completamente irrelevante de su fin de semana. Es ese imbécil inconsciente que no deja hablar a nadie en una cena mientras los demás fantasean con echarle cicuta a su copa de pinot noir. Es el vecino que llega sin invitación y se pasa una hora contándote historias que ya has oído, el arrogante sabelotodo que interrumpe a los colegas en las reuniones, el humorista que suelta un insulto racista y tira por la borda su carrera, el director general cuyo imprudente tuit hace que le acusen de fraude bursátil.

Francamente, también somos la mayoría de nosotros.

No es culpa nuestra, al menos no del todo. Vivimos en un mundo que no solo fomenta la locuacidad sino que prácticamente la exige, donde el éxito se mide por cuánta atención podemos atraer: conseguir un millón de seguidores en Twitter, convertirnos en una persona influyente en Instagram, hacer un vídeo viral, dar una charla TED. Estamos inundados de pódcast, youtubers, redes sociales, aplicaciones de chats, televisiones por cable. ¿Sabíais que hay más de 2 millones de pódcast que han producido 48 millones de episodios, y que la mitad de esos episodios han recibido menos de 26 descargas? ¿O que se producen más de tres mil TEDx al año, en las que participan hasta veinte aspirantes a Malcolm Gladwell en cada una? ¿O que los estadounidenses asisten a más de mil millones de reuniones anuales, pero solo el once por ciento son productivas y la mitad son una completa pérdida de tiempo? Tuiteamos por tuitear, hablamos por hablar.

Sin embargo, las personas con más poder y éxito hacen exactamente lo contrario. En lugar de llamar la atención, se contienen. Cuando hablan, miden lo que dicen. Tim Cook, consejero delegado de Apple, hace pausas incómodas en sus conversaciones. Jack Dorsey cofundó Twitter y fue su director general, pero lo usa con moderación. Incluso Richard Branson, showman implacable y rey del autobombo, ensalza las virtudes de ser sucinto en las reuniones. Albert Einstein odiaba el teléfono y lo evitaba en la medida de lo posible.[1] La difunta jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg elegía sus palabras con tanto cuidado y hacía pausas tan dolorosamente largas que sus secretarios desarrollaron una costumbre que llamaron «la regla de los dos Misisipi»: termina lo que estás diciendo y luego cuenta «Un Misisipi…, dos Misisipi» antes de volver a hablar. No es que la jueza no escuchara, es que estaba pensando… muy… profundamente… en su respuesta. Uno de los consejos más famosos de Ruth Bader Ginsburg era que, en el matrimonio y en el trabajo, «estar un poco sordo a veces ayuda».

Habla menos, consigue más. Este libro trata sobre cómo podemos aprender a relacionarnos con el mundo de formas que nos resulten ventajosas. Puede que no nos nombren para el Tribunal Supremo ni nos convirtamos en multimillonarios tecnológicos, pero podemos imponernos en nuestras batallas cotidianas. ¿Comprar un coche o una casa nuevos? ¿Ascender en el trabajo? ¿Intentar ganar amigos e influir en la gente? Aprended a cerrar la puta boca.

En toda la historia de la humanidad nunca ha habido una época tan ruidosa como la nuestra, y la tendencia va en aumento. No estamos hechos para una sobrestimulación tan constante, que daña nuestro cerebro —tal cual, provoca daños cerebrales— y pone a prueba nuestro sistema cardiovascular. Estamos ansiosos, enfadados, empapados en cortisol y algo enloquecidos. El camino hacia la recuperación empieza por salir del tornado del ruido. Mejor aún: al aprender a callarnos, podemos mejorar no solo nuestra vida, sino también la de las personas que nos rodean: nuestros hijos, cónyuges, amistades y colegas. En el sentido más amplio, si todos bajamos un poco el volumen podemos hacer del mundo un lugar mejor.

Curiosamente, no es tan fácil.

Cinco formas de callarse

Callarse debería ser lo más fácil del mundo. Lo único que hay que hacer es no hacer nada, ¿verdad? Sin embargo, en realidad no hablar requiere mucha concentración. Probablemente sea más difícil que hablar. ¿Habéis estado alguna vez en un país extranjero del que conocéis un poco la lengua local pero no lo suficiente como para que resulte natural, por lo que en cada conversación, hasta en las más sencillas, vuestro cerebro trabaja constantemente para traducir de la lengua local a vuestra lengua materna y viceversa? Acabamos agotados. Eso es lo que se siente al principio cuando nos empezamos a concentrar en nuestra forma de hablar. Es agotador. Para una persona que habla demasiado, como yo, puede resultar casi doloroso.

El truco está en tomárselo con calma. En lugar de hacer un gran cambio, empezar por muchos pequeños. Me planteo lo de callarse como una práctica diaria, como la meditación o el yoga. Al igual que al meditar nos obligamos a ser conscientes de nuestra respiración, yo me obligo a ser consciente de mi forma de hablar. Bajo la voz, ralentizo la cadencia y hago… largas… pausas.

Mi búsqueda de soluciones se ha basado en el ensayo y error, utilizándome como cobaya. A partir de investigaciones y entrevistas con expertos, he desarrollado cinco ejercicios que considero una especie de entrenamiento. No se trata de hacerlos todos a la vez, ni siquiera de hacer uno todo el día. No nos pasamos dieciséis horas diarias en el gimnasio, ¿verdad? Son ejercicios. Elegid uno y utilizadlo durante una llamada de Zoom de treinta minutos. O cuando estáis en el coche con vuestra pareja. O desayunando con vuestra hija adolescente.

Algunos os gustarán más que otros. Algunos os resultarán útiles; otros, no tanto. No pasa nada. Usad lo que os sirva.

Aquí están mis cinco formas de callarse:

Cuando sea posible, no decir nada. El humorista de principios del siglo XX Will Rogers dijo que nunca hay que perder una buena oportunidad para callarse. Os sorprenderían la cantidad de buenas ocasiones que hay. Usad las palabras como si fuesen dinero y gastadlas sabiamente. Hay que ser Harry el Sucio, no Jim Carrey.

Dominar el poder de las pausas. Imitad el truco de los secretarios judiciales de Ruth Bader Ginsburg, que entrenaban para esperar dos segundos antes de hablar. Respirad. Haced una pausa. Dejad que la otra persona procese lo que acabáis de decir. Aprended a manejar el poder de las pausas.

Dejar las redes sociales. El primo hermano de excederse hablando es excederse tuiteando, y es casi imposible no caer en la trampa. Plataformas como Facebook y Twitter están diseñadas para crear adicción. Si no podéis dejarlo del todo, al menos reducidlo.

Buscar el silencio. El ruido nos enferma. Literalmente. La sobrecarga de información nos lleva a un estado de agitación y sobrestimulación constante, lo que provoca problemas de salud e incluso puede acortar nuestra vida. Desconectad. Distanciaos. Pasad tiempo sin vuestro móvil. No habléis, no leáis, no miréis, no escuchéis. Dar un respiro al cerebro puede reactivar la creatividad y volvernos más sanos y productivos. Las investigaciones sugieren que el silencio puede ayudarnos incluso a desarrollar células cerebrales.[2]

Aprender a escuchar. Saber escuchar se considera una habilidad empresarial tan importante que los directores ejecutivos acuden a sesiones de formación para aprender a conseguirlo. Y no es fácil, porque escuchar debe ser un esfuerzo activo y no pasivo. En lugar de limitarse a escuchar a alguien, la escucha activa significa bloquear todo lo demás y prestar una atención brutal a lo que dice la otra persona. Nada hace más feliz a la gente que sentir que la escuchan y la ven de verdad.

Lo que ocurre después es increíble

No siempre consigo mantener esta disciplina, pero cuando lo hago, los resultados son mágicos. Me siento más tranquilo, menos ansioso y con un mayor dominio de mis acciones, lo que me hace menos propenso a hablar más de la cuenta. Es un bucle de retroalimentación positiva. Cuanto menos hablo, menos hablo.

Mejor aún, veo el efecto en la gente que me rodea. Mi hija adolescente y yo nos sentamos en el porche al atardecer y mantenemos largas conversaciones en las que nos reímos mucho. Si tenéis un hijo en edad de ir al instituto, sabréis que se trata de algo milagroso. Me cuenta sus sueños y lo que cree que quiere hacer con su vida. Me habla de sus miedos y sus dudas. En lugar de intentar resolver sus problemas, la escucho. Inevitablemente, se las arregla para resolverlos ella misma y llega a la conclusión de que todo irá bien y que sabe lo que tiene que hacer. Descubro que nunca se ha sentido segura tocando Mozart y Haydn al piano y que está aterrorizada porque irá a un campamento de verano donde tendrá que interpretar Haydn en un trío. Teme no ser capaz, pero prefiere intentarlo y fracasar que acobardarse. Descubro que a veces le asusta ir a clase de Francés porque se ha apuntado a un curso que es demasiado difícil para ella y probablemente no sacará buenas notas, pero quizá aprenda más al tener que esforzarse. Descubro que no solo la admiro, sino que me inspira.

Aprender a callarse significa oponerse a un mundo que nos anima a hablar más, no menos. En este libro describo cómo conseguirlo. Explico que puede aplicarse al hogar, al trabajo y a los asuntos del corazón: citas y relaciones. Aprenderéis a hablar menos y ser más poderosos; convertiros en grandes oyentes transformará vuestra vida.

Mi método no patentado para aprender a cerrar la boca se basa en la práctica, no es una cura milagrosa. No ayudará a perder diez kilos, ni a parecer diez años más joven ni a enriquecerse sin mover un dedo. Pero os ayudará a ser un poco más felices, un poco más sanos, a lograr un poco más de éxito. Aun así, os descubriréis hablando más de la cuenta. A mí me ocurre continuamente. No pasa nada. Somos humanos. Nos equivocamos. Mañana lo haremos mejor.

Espero que al acabar este libro os sintáis inspirados para hacer cambios en vuestra vida… con una hoja de ruta para conseguirlo.

[1]Paul Halpern, «Einstein Shunned Phones in Favor of Solitude and Quiet Reflection», Medium, 29 de agosto de 2016, https://phalpern.medium.com/einsteinshunned-phones-in-favor-of-solitude-and-quiet-reflection-d708deaa216b.

[2]Imke Kirste et al., «Is Silence Golden? Effects of Auditory Stimuli and Their Absence on Adult Hippocampal Neurogenesis», Brain Structure and Function 220, n.º 2(2013), pp. 1221-1228, https://doi.org/10.1007/s00429-013-0679-3.

01

De qué hablamos cuando hablamos

de hablar más de la cuenta

Obtuve cincuenta puntos en la escala Talkaholic, la puntuación más alta posible. Mi mujer, Sasha, me dio los mismos cincuenta puntos y probablemente deseó poder darme más. No fue algo inesperado, pero según los investigadores que desarrollaron la escala podría ser motivo de preocupación. Describieron la incontinencia verbal como una adicción similar al alcoholismo y afirmaron que aunque la labia de un hablador compulsivo puede ayudarle a progresar en su carrera, su incapacidad para frenar su locuacidad excesiva suele acarrearle contratiempos personales y profesionales. Comprobado, comprobado y comprobado.

Los adictos a hablar no pueden levantarse un día y decidir hablar menos. Hablan de forma compulsiva. No hablan solo un poco más que los demás, sino mucho más, y lo hacen continuamente, en cualquier contexto o entorno, incluso cuando saben que los demás piensan que hablan demasiado. Y aquí viene lo peor: los adictos a hablar siguen hablando incluso aunque sepan que lo que digan les va a perjudicar. Sencillamente no pueden callarse.

—Ese soy yo —le dije a Sasha—. ¿Verdad? Ese soy yo cien por cien.

—Llevo años diciéndotelo —respondió.

Nos habíamos sentado en la cocina. Los niños —dos gemelos, un chico y una chica de quince años— no estaban en casa. Recordé todas las veces que había soltado alguna barbaridad en una fiesta, o había avergonzado a los niños hablándole a alguien sin parar, o los había deleitado con una larga historia que ya había contado mil veces. Los llamábamos «danálogos»; todos nos reíamos y fingíamos que era divertido: «¡Ya sabéis que a papá le encanta hablar!». Pero ahora, al ver los inapelables resultados de la escala, no me apetecía reírme. Me sentía avergonzado. Y preocupado.

No sabía cómo ni dónde conseguir ayuda y decidí empezar por los dos investigadores que elaboraron la escala Talkaholic, con la idea de que quizá podrían darme algún consejo. Eran un matrimonio, Virginia Richmond y James C. McCroskey, antiguos profesores en la Universidad de Virginia Occidental. McCroskey, una eminencia en el campo de los estudios de comunicación, había muerto en 2012, pero Richmond, que está jubilada, vive en un pueblecito de las afueras de Charleston, Virginia Occidental.

Los dos se interesaron en el estudio de los habladores compulsivos por una sencilla razón: «Porque mi marido lo era», me dijo Richmond. Formaban una extraña pareja. McCroskey era el alma de la fiesta, mientras que Richmond era y sigue siendo dolorosamente tímida, o «aprensiva a la comunicación», como dicen los investigadores. «Queríamos averiguar por qué algunas personas hablan tanto y otras tan poco. Había mucha literatura sobre personas poco habladoras, pero no demasiada sobre el otro extremo, los habladores compulsivos». Algunos investigadores creían que no existía algo como una persona que hablara demasiado, y que cuando afirmamos que alguien habla demasiado, en realidad nos referimos a que dice cosas que no queremos oír. Richmond y McCroskey insistieron en que eso era ridículo, que claro que había personas que hablaban demasiado. «Las conocíamos», dice Richmond, y además había algunas personas que no solo eran habladoras, sino que su incontinencia verbal era similar a una adicción. «Por eso llamamos “Talkaholic” a nuestra escala».

La pareja creó la escala para ver si era posible identificarlos. De ser así, los investigadores podrían desarrollar métodos para ayudarlos. «No creíamos que encontraríamos a muchos», dijo Richmond, pero cuando aplicaron la escala a ochocientos estudiantes de la Universidad de Virginia Occidental, descubrieron que el cinco por ciento eran adictos a hablar, lo que curiosamente es casi el mismo porcentaje que el de alcohólicos en la población general.

Le expliqué a Richmond que me había puesto en contacto con ella porque tenía una puntuación de cincuenta en la escala y quería saber cuáles son las causas del habla compulsiva y cómo se puede solucionar. Richmond tenía malas noticias y más malas noticias. En primer lugar, su marido y ella nunca habían descubierto qué causa la adicción a hablar. Y, peor aún, aunque habían encontrado formas de ayudar a las personas comunicativamente aprensivas a salir de su cascarón, habían llegado a creer que los habladores compulsivos no tenían remedio.

«Solíamos bromear diciendo que no se puede contener a un buen adicto a hablar —comentó, riendo—. No hay remedio. No se puede curar al hablador compulsivo».

Sin embargo, el matrimonio hizo su trabajo treinta años atrás y desde entonces otras personas se han dedicado a este tema. El mejor, según ella, era Michael Beatty, un profesor que había trabajado con Richmond y McCroskey y que ahora imparte clases en la Universidad de Miami. Al parecer, Beatty se interesó por los adictos a hablar por la misma razón que McCroskey: «Es el mayor hablador compulsivo que conozco —me dijo Richmond—. Puedes decirle que he dicho eso. No se lo tomará a mal».

Beatty es un poco excéntrico. No tiene móvil ni ordenador en casa. Para contactar con él hay que enviarle un correo electrónico a su dirección de la universidad y esperar a que vaya a su despacho a revisar el correo, lo que lleva su tiempo. Mi conversación con Richmond me dejó un poco descorazonado, pero seguía teniendo esperanzas de que Beatty pudiera ofrecerme alguna ayuda o consejo. Así que un día le escribí un correo electrónico, pulsé «enviar» y esperé.

La loca vida de un hablador compulsivo

Durante mucho tiempo me engañé a mí mismo diciéndome que solo era un tipo sociable y extrovertido al que le gustaba mantener buenas conversaciones. Hablaba con todo el mundo: conductores de Uber, desconocidos en los telesillas «y todos los camareros y camareras que has conocido», dice Sasha. Sin embargo, con el tiempo empecé a comprender que tenía un problema, porque aunque intentaba hablar menos, no lo lograba. Aborrecía los acontecimientos sociales. Las barbacoas del vecindario y las fiestas de cumpleaños me parecían insoportables. Era como atravesar un campo de minas montado en un saltador. Intentaba relacionarme mientras iba pensando: «No hables demasiado, no hables demasiado, no hables demasiado». Pero por mucho que me preparase, a veces acababa desmadrándome y soltaba monólogos cual Hamlet hasta arriba de metanfetamina.

Finalmente, desesperado, recurrí a la fuerza bruta y antes de un acto social empecé a tomar lorazepam, un ansiolítico. Llegaba a las fiestas en una maravillosa y confusa bruma benzodiacepínica y me escabullía tranquilamente a un rincón donde podía relajarme y ver la tele o leer tuits hasta que llegaba la hora de volver a casa. Los vecinos pensaban que era un maleducado o raro… o, como alguien le dijo a mi mujer: «Dan está un poco… loco, ¿no?». Desde mi punto de vista, creía que les hacía un favor drogándome hasta el sopor para no molestarlos con mi verborragia.

Lo sorprendente es que, incluso drogado con benzodiacepinas, a veces hablaba demasiado o decía algo torpe o estúpido. En cuanto salíamos de una fiesta, le preguntaba a Sasha: «¿He hablado demasiado?». Con frecuencia su respuesta era afirmativa.

A medida que me concienciaba de mi problema, empecé a reconocerlo en otras personas. Como mi vecina de al lado, una pedagoga animada y ruidosa que se convertía como nadie en el alma de la fiesta (yo la adoraba; otros vecinos, no). O el consultor de empresa que se creía el más listo de la sala y le encantaba el sonido de su atronadora voz. Y el científico que no aguantaba tonterías y lo pagaba caro. También el solitario asesor financiero jubilado que aparecía a la hora de cenar, se acomodaba en la encimera de la cocina y soltaba un soliloquio sobre los últimos acontecimientos del mercado bursátil. Y el artista que me tenía al teléfono una hora como mínimo, contándome siempre las mismas historias. (Como dijo un amigo común: «Con él no se habla, se escucha»). Y estaba mi suegra: el inglés no era su lengua materna y nos ametrallaba con mala gramática, frases mutiladas y pronombres desvinculados de sus antecedentes, sin aflojar nunca; a veces teníamos que gritar para interrumpirla.

A los charlatanes nos atraen otros charlatanes, probablemente porque somos los únicos capaces de soportarnos. En cualquier situación reconocemos rápidamente a uno de los nuestros, como hacen los vampiros y los asesinos en serie. A veces, dos de nosotros nos apartamos para parlotear durante horas, sin que nunca se nos acaben los temas, dando rienda suelta a nuestra adicción, interrumpiéndonos, deleitándonos en el placer de cotorrear con alguien que nos entiende en un entorno en el que no se nos juzgará ni castigará. Es nuestro espacio seguro. Pura felicidad.

Sin embargo, las personas que hablan poco nos sacan de nuestras casillas. Nos molestan tanto como nosotros a ellos. Sentimos por los poco habladores lo mismo que un perro siente por nosotros cuando no le tiramos una pelota de tenis. «¡Vamos, tío! ¡Vamos!».

Una cosa que tenemos en común los habladores compulsivos es que tarde o temprano alguien nos parará los pies. No hay escapatoria. Tony Soprano dijo que los tipos de su gremio solo tenían dos salidas, la muerte o la cárcel. Los bocazas también sabemos que, algún día, nuestra forma de hablar nos pasará factura. Aunque algunos llegaremos alto, a la mayoría nos espera una sucesión de fiascos, desastres y catástrofes.

A un amigo de toda la vida, un tipo muy brillante licenciado por una universidad prestigiosa, hablar compulsivamente le ha costado puestos de trabajo porque (a) no podía resistirse a decirles a sus colegas que eran unos imbéciles; y (b) normalmente no apreciaban su franqueza. «No lo puedo evitar —dice—. Estoy en una reunión tonta y pienso: “¿Por qué estoy en esta estúpida reunión?”. Entonces se me va la pinza y empiezo a explicar a todos los presentes por qué son unos putos imbéciles, aunque sé que lo más inteligente sería callarme. Siempre se puede contar conmigo para decir algo equivocado, y lo peor es que lo sé incluso mientras lo estoy diciendo. Luego me arrepiento inmediatamente, pero ya no hay vuelta atrás».

A los habladores compulsivos se nos odia en todas partes. Basta ver los términos que se usan para describirnos: charlatán, bocazas, pesado, tostonazo, loro, cotorra. Decimos que alguien «da la chapa» o «da la brasa». En Estados Unidos nos llaman windbag, gasbag («bolsa de gas», literalmente) o motormouth (término formado por «motor» y «boca»). En Inglaterra e Irlanda, gobshite (que combina gob, «boca», y shite, «mierda») o shitehawk, alguien que hace llover mierda desde arriba. En Italia se dice que alguien attacca un bottone, esdecir, que habla tanto que se podría coser un botón. O mi ha attaccato un pippone, quese traduce como hacerle a alguien una grosería en la oreja. Los italianos también pueden llamarnos trombone, que suena muy bien con su acento, o quaquaraquà, una palabra onomatopéyica del argot siciliano para referirse a alguien que habla mucho pero es idiota. En Brasil dicen fala mais que o homem do rádio: «habla más que el hombre de la radio». En España eres un bocachancla y en Cataluña un bocamoll, un «boca suelta». En Alemania, los que hablan más de la cuenta son Plappermäuler, una combinación de plapper, «balbucear», y maul, término grosero que describe la boca de un animal. Los rusos, a los que siempre se puede recurrir para que digan algo de la forma más soez, llaman a los que hablan más de la cuenta pizdaboly, un término desagradable que combina pizda, una palabra extremadamente obscena para designar los genitales femeninos, y bol, la raíz del verbo «batir» o «aletear». Uf.

Los japoneses, que atesoran el silencio y no soportan a la gente ruidosa, tienen un proverbio: «Si el pájaro no hubiese cantado, no le habrían disparado». En la India narran el cuento infantil de una batuni kachua (tortuga parlanchina) que habla más de la cuenta y se arruina. Cuando llega una sequía y el estanque se seca, dos gansos se ofrecen a llevarla a otro lago. Los gansos llevan un palo por los extremos y la tortuga cuelga de él por la boca. La tortuga, cómo no, es incapaz de resistir el impulso de hablar y en cuanto abre la boca se suelta y cae a tierra, donde muere aplastada contra unas rocas o devorada por los aldeanos.

Así es como la gente ve a los bocazas. Fantasean con nuestra muerte.

Seis tipos de bocazas

Después de hablar con Richmond, empecé a investigar y descubrí que hay distintos tipos de habla compulsiva.[4] Está el habla hiperverbal, cuando no se puede evitar interrumpir a los demás (el cerebro está acelerado y se habla a mil por hora); la desorganizada, en la que se salta de un tema a otro sin la menor relación entre sí; y la situacional, que casi todo el mundo ha experimentado alguna vez. Seguro que todos podemos recordar, normalmente con vergüenza, ocasiones en las que deberíamos haber hablado menos. ¿Alguna vez habéis dicho algo que ha herido los sentimientos de otra persona? ¿Habéis contado un chiste que ha ofendido a alguien? La última vez que comprasteis un coche, cuando el vendedor dejó de hablar y se hizo un silencio incómodo, ¿os apresurasteis a llenar el vacío? Seguro que sí… y eso costó dinero. Quizá hablaste demasiado en una llamada de ventas y perdiste el trato, y con él tu comisión. Quizá interrumpiste a alguien en una reunión y tu jefa, al otro lado de la mesa, se dio cuenta y empezó a formarse una mala impresión de ti. Puede que ni siquiera se diese cuenta de que su opinión de ti había cambiado, pero ocho meses después el ascenso que esperabas fue a parar a otra persona.

Al igual que hay distintos tipos de habla compulsiva, también hay distintos tipos de habladores compulsivos. Los clasifico en seis categorías:

Los egohabladores son los tipos que hablan en voz alta y lo saben todo (y sí, casi siempre son hombres), interrumpen a la gente y dominan las conversaciones porque creen sinceramente que sus ideas son mejores que las de los demás, aunque no sepan de qué están hablando. Silicon Valley, donde he desarrollado gran parte de mi carrera, está repleto de hombres (y siempre son hombres) que se han hecho ricos gracias al software y ahora lo saben todo sobre todo. ¿Cambio climático? ¿Cirugía cardíaca? ¿Bitcoins? No tienen ni idea, pero saben más que los expertos.

Los habladores nerviosos sufren ansiedad social y parlotean para tranquilizarse.

Los reflexivos piensan en voz alta —hablan consigo mismos, básicamente— y fastidian a todos los que los rodean.

Los locuaces son muy verbales y piensan rápido, pero carecen de filtro.

Los charlatanes sueltan tonterías, cuentan las mismas historias sin cesar y no paran aunque intentes interrumpirlos, como un coche sin frenos que se precipita cuesta abajo.

Los adictos, los más extremos, son compulsivos y autodestructivos.

A lo largo de la última década los investigadores han empezado a entender las causas del habla excesiva; algunas son psicológicas y otras biológicas. Hay personas que son simplemente extrovertidas; es su personalidad innata. A veces, la causa es la ansiedad social. (Ese suele ser el caso de los locuaces, los charlatanes y los habladores nerviosos). Pero el habla extrema y compulsiva, la que nos convierte en adictos, puede indicar problemas psicológicos más profundos, como un trastorno narcisista de la personalidad. La denominada habla a presión —en voz alta, rápida, imparable— puede ser consecuencia de la hipomanía, que es un indicio de bipolar II, la forma más leve del trastorno.[5] El habla exagerada también puede indicar que alguien padece un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Si vuestra puntuación en la escala Talkaholic es alta, considerad la posibilidad de acudir a un profesional para que lo evalúe. Lo bueno es que hoy en día cosas como el TDAH y el trastorno bipolar II pueden tratarse con medicación y terapia. Los medicamentos no curan, pero pueden amortiguar el ruido del cerebro para poder trabajar los problemas en terapia. Por si sirve de algo, a los habladores les encanta la terapia.

Seguía buscando entre montones de artículos de investigación sin encontrar grandes respuestas cuando un día el correo electrónico me trajo una sorpresa. Michael Beatty, de la Universidad de Miami, me respondía diciendo que le encantaría hablar conmigo y que después de muchos años e innumerables experimentos, había descubierto la causa de la adicción a hablar.

La llamada viene del interior del cerebro

«Es biología —me dijo Beatty cuando hablamos por teléfono—. Es innato, no aprendido. Empieza a desarrollarse prenatalmente».

Hace veinte años Beatty fue pionero del campo denominado «comunibiología», que estudia la comunicación como fenómeno biológico. En lugar de impartir cursos de periodismo y oratoria, que es la actividad tradicional de un departamento de comunicación universitario, colaboró con neurocientíficos, y los participantes en el estudio se sometieron a electroencefalogramas que midieron sus ondas cerebrales y a sesiones de resonancia magnética funcional que iluminaron su cerebro cuando miraban imágenes o escuchaban grabaciones de audio.

Muchos investigadores de la comunicación pensaron que se metía en un callejón sin salida, pero Beatty estaba convencido de su teoría. «Opinaba que sería extraño que la forma en que nos comunicamos noestuviera relacionada con el cerebro, simplemente desconocíamos el mecanismo». En 2011 Beatty y sus colegas de la Universidad de Miami descubrieron que la locuacidad está determinada por desequilibrios en las ondas cerebrales, en concreto del equilibrio entre la actividad neuronal de los lóbulos izquierdo y derecho en la región anterior de la corteza prefrontal.[6] Idealmente, el lóbulo izquierdo y el derecho deberían tener aproximadamente la misma cantidad de actividad neuronal cuando una persona está en reposo. Si hay una asimetría —si un lado se ilumina más que el otro—, se acaba siendo una persona habladora por encima o por debajo de la media. Si el lado izquierdo es más activo que el derecho, se es tímido. Si el lado derecho es más activo, se es más hablador. Cuanto mayor sea el desequilibrio, más lejos se estará del espectro de la locuacidad. El lóbulo derecho de los lenguaraces se dispara a lo loco, mientras que el izquierdo apenas parpadea.

«Todo está relacionado con el control de los impulsos», me dijo Beatty. Los desequilibrios en el córtex anterior también están relacionados con la agresividad y con «nuestra capacidad de evaluar cómo puede desarrollarse un plan y cuáles serán sus consecuencias». La actividad extrema del lado derecho «aparece con frecuencia en los asesinatos conyugales», dijo.

No se lo mencioné a mi mujer.

La falta de control de los impulsos del lado derecho dominante se manifiesta a menudo en el entorno laboral. «Si mi lado derecho es el dominante, soy director general y estoy en una reunión en la que un empleado empieza a decir tonterías, no seré educado. Me enfadaré y le diré que se calle», afirma Beatty.

Por desgracia, según Beatty un hablador compulsivo no puede dejar de serlo. A fin de cuentas, no se puede recablear el cerebro ni devolver el equilibrio a las neuronas. «No es totalmente determinista, pero hay muy poco margen para cambiar lo que uno es».

Sí se puede[7] cerrar el pico

Durante cuatro décadas Joe Biden fue el campeón de las meteduras de pata en campaña: los periódicos lo coronaron como el Rey de las Pifias. Sin embargo, en 2020 aprendió a callarse. Empezó a hablar en voz baja y a dar respuestas breves. Hacía pausas antes de hablar. Cuando aparecían los periodistas, solo respondía a unas pocas preguntas, daba respuestas aburridas y se marchaba.

La historia de Biden me dio esperanzas. Pensé que si él había sido capaz de aprender a callarse, seguramente yo también podría. No soñaba con presentarme a un cargo público, pero tenía mucha motivación. Quería ser mejor esposo, padre y amigo. Quería dejar de tenerles miedo a las reuniones sociales. Quizá no haya cura para la adicción a hablar, pero tampoco la hay para el alcoholismo y, sin embargo, algunos alcohólicos consiguen tener la disciplina necesaria para dejar de beber.

No podía permitirme un coach. No pude encontrar ningún curso en línea que me enseñara a callarme. Así que, después de hablar con Beatty, me puse manos a la obra y entrevisté a docenas de personas que, de un modo u otro, son expertas en el campo del habla: historiadores, sociólogos, politólogos, profesores de comunicación, expertos en coaching, psicólogos. Hice baños de bosque en la región de las Berkshires con un guía. Hice un curso de escucha por Internet y recibí consejos de un profesor que imparte cursos en la materia. Una psicóloga de California me mostró las técnicas que enseña a los presos para que guarden silencio durante las audiencias para que les concedan la libertad condicional y puedan salir de la cárcel, métodos que esperaba que me ayudasen a liberarme de la prisión metafórica donde la adicción a hablar me había encerrado.

Armado con teoría, consejos y ejercicios, desarrollé mis «Cinco maneras de callarse» y empecé a practicarlas. Me lo tomé como un entrenamiento diario. Abandoné casi por completo las redes sociales. Me ejercité para sentirme cómodo con los silencios incómodos. Antes de responder al teléfono o entrar en Zoom respiraba hondo para bajar el ritmo y utilizaba el pulsómetro de mi reloj Apple para comprobar si la técnica funcionaba. Durante la llamada, bajaba la voz y ralentizaba mi cadencia. Hacía preguntas abiertas a mis hijos y luego me ponía cómodo y los dejaba hablar. Oficialmente estábamos «hablando», pero en realidad yo escuchaba.

Pegué un trozo de papel a la pared, encima de la pantalla de mi ordenador, con advertencias en letras de tamaño grande: «¡CALLA! ¡ESCUCHA! ¡RESPUESTAS CORTAS! ¡ACABA!». Una amiga que habla más de la cuenta lleva una nota en el portátil que dice: «Dios, ayúdame a mantener la boca cerrada». Antes de las reuniones, empecé a dedicar un momento a pensar en el propósito de estas: qué necesitaba transmitir y qué necesitaba aprender. Lo anotaba en una libreta y me ceñía a esos temas.

Poco a poco fui disciplinándome y ocurrió algo extraordinario: empecé a sentirme mejor, tanto emocional como físicamente. Me sentía más feliz. Era más amable con la gente. La gente parecía más amable conmigo. La vida parecía más fácil.