Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

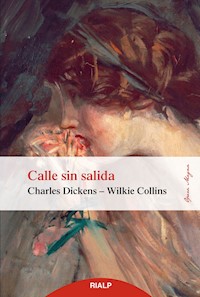

Londres, 1835. Una elegante mujer detiene a una empleada del orfanato, cuando esta sale de trabajar al anochecer. Necesita saber el nombre que le han puesto a un niño que han recogido pocos días antes a las puertas de esa institución. Con el paso del tiempo, la identidad del joven Walter Winding dará lugar a equívocos y a amores imposibles... Esta novela constituye el fruto más destacado de la amistad y la colaboración literaria entre dos grandes autores de la literatura universal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: No thoroughfare

© 2020 de la versión española realizada por Gregorio Solera,

by EDICIONES RIALP, S. A.,

Colombia 63, 8.º A, 28016 Madrid.

www.rialp.com

Realización ePub: produccioneditorial.com

ISBN (edición impresa): 978-84-321-5266-5

ISBN (edición digital): 978-84-321-5267-2

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ÍNDICE

PORTADA

PORTADA INTERIOR

CRÉDITOS

PRESENTACIÓN

OBERTURA

ACTO I

SE ALZA EL TELÓN

ENTRA EL AMA DE LLAVES

HABLA EL AMA DE LLAVES

NUEVOS PERSONAJES ENTRAN EN ESCENA

WILDING SALE DE ESCENA

ACTO II

VENDALE HACE LA CORTE

VENDALE SIEMBRA LA DISCORDIA

ACTO III

EN EL VALLE

EN LA MONTAÑA

ACTO IV

EL CIERRE PROGRAMADO POR RELOJEIÚA

EL TRIUNFO DE OBENREIZER

BAJA EL TELÓN

AUTORES

PRESENTACIÓN

Es difícil hablar de Charles Dickens sin referirse a él como uno de los grandes novelistas del sigloXIX, uno de los autores más universales de la literatura victoriana, y —junto a Shakespeare—el más querido y popular de Inglaterra.

Nacido en Portsea (Portsmouth) en 1812,fue el segundo hijo de una familia más bien modesta y desprovista de cultura literaria, pero optimista y vital. Dickens vivió sus primeros años entre Londres y Chatman, y tuvo una niñez bastante feliz, a pesar de los apuros económicos y la constante movilidad de su familia.

Cuando Charles contaba 12 años, su padre fue encarcelado por deudas, y él tuvo que ponerse a trabajar. Superado este problema, Dickens volvió a la escuela hasta los 15 años, edad en la que dejó los estudios para buscar un empleo. Interesado por el periodismo, a los 20 años entró en The True Sun y más tarde pasó al periódico liberal The Morning Chronicle, llegando a ser un periodista de categoría.

A principios de 1835, fue invitado a colaborar en The Evening Chronicle; conoció a la hija del director, Catherine, se casó con ella en 1836 y tuvieron diez hijos. Pero la relación con su esposa siempre fue más de amistoso afecto que de amor. En 1858 se separaron.

Su infatigable energía se desbordaba de forma incansable en numerosas actividades: periodista, escritor, editor, conferenciante, productor teatral. Hombre caritativo y de sensible corazón, con sus obras trató de generar una mayor conciencia social en sus conciudadanos, reclamó reformas sociales y denunció los abusos y las desigualdades de la sociedad victoriana. Fue un activo impulsor de numerosas iniciativas benéficas en favor de los más desfavorecidos, colaborando con instituciones de caridad, especialmente las dedicadas a la infancia.

Llevado por su carácter inquieto, Dickens pasó largas temporadas en Italia y en Francia, y también viajó dos veces a Estados Unidos.

Esos viajes, su liberalidad constante y la atención de su numerosa familia hacían necesarios abundantes ingresos y llevaban a Dickens a adquirir continuos compromisos editoriales, facilitados por su prodigiosa capacidad creadora, que le permitía escribir incluso varias obras a la vez.

Durante los últimos años de su vida dedicó mucho tiempo a ofrecer conferencias por toda Inglaterra, Escocia e Irlanda, forzando su salud más allá del límite, pero sin querer rendirse ante el cansancio y la enfermedad. Murió el 9 de junio de 1870 en Gads Hill (Rochester), dejando incompleta su última novela, Edwin Drood.

Al considerar su amplia obra narrativa, la mayoría de los críticos suele distinguir en la obra de Dickens tres etapas:

— La primera abarca tres novelas: Los papeles del club Pickwick, una novela humorística; Oliver Twist, con la pobreza y los problemas de la infancia como tema, y Nicholas Nickleby, un relato de orientación social.

— El periodo central de su vida, en el que Dickens escribe nueve novelas. Las más notables son: The old curiosity shop (La tienda de antigüedades), A Christmas Carol (Canción de Navidad), David Copperfield (autobiográfica, la obra preferida de Dickens y, para muchos, su mejor novela), y Bleak House.

— Dentro de la última etapa destacan A Tale of Two Cities (Historia de dos ciudades), ambientada en la Revolución Francesa, y Great Expectations.

Junto a su producción novelística, Dickens nos ha regalado también destacadas muestras de otros subgéneros: ensayos, relatos de viajes, obras de teatro cómicas y, sobre todo, relatos cortos tan atractivos como el que aquí presentamos.

Respecto a sus cualidades como autor, ciertamente son muchas, y cada lector puede verse atraído por unos rasgos particulares, pero nos sentimos inclinados a destacar:

— Su fértil y brillante imaginación.

— Un sentido del humor tan original y regocijante que ha llegado a convertirse en el paradigma del “humor inglés”.

— Una sensibilidad exquisita, que se vierte en simpatía y ternura hacia los débiles y los desgraciados.

— Su agudeza para captar lo extremo, lo grotesco y lo anormal.

— Una maestría innata para ambientar los relatos creando una atmósfera especial que atrapa al lector.

— Y por encima de todo, su penetración psicológica, artífice de una completa galería de personajes inmortales, representativos de las virtudes y bajezas de la condición humana.

En suma, hablar de Charles Dickens es hablar de un creador polivalente y de gran imaginación; periodista, editor, productor teatral profeta social y, sobre todo el más grande novelista en una época rica en novelistas.

Su gran amigo William Wilkie Collins nació en Londres en 1824. Fue el segundo hijo de William Collins, un afamado pintor, muy estricto y de fuerte carácter, que ejerció una severa autoridad sobre Wilkie, quien siempre se sintió más unido a su madre.

En 1846 Collins inició sus estudios de Leyes en Lincoln’s Inn. En 1851, siendo ya abogado, conoció a Charles Dickens, y pronto se convirtieron en amigos inseparables gracias a una primera afinidad: su común afición al teatro. Con el paso del tiempo esa amistad se fue haciendo más profunda.

A partir de 1860, Wilkie Collins creó sus mejores obras, pero tras la muerte de Dickens, acaecida en 1870, algo dentro de Collins pareció morir también, aunque siguió escribiendo y comenzó a editar sus obras por entregas y en ediciones baratas, para llegar a un mayor número de lectores.

En 1873 viajó a Estados Unidos, país que recorrió durante varios meses ofreciendo lecturas de sus obras.

Su última novela, Blind lave, fue concluida por su amigo Walter Besant, ya que Collins, con su salud muy quebrantada desde hacía años, sufrió una parálisis parcial en junio de 1889, falleciendo en septiembre del mismo año.

Entre los casi treinta títulos que Collins escribió, destacan: La dama de blanco, Armadale y La piedra lunar, publicadas entre 1860 y 1870, y La ley y la dama, editada en 1875.

***

No Throughfare, que en nuestra edición traducimos por Calle sin salida, es un fruto de esta singular amistad entre Charles Dickens y Wilkie Collins.

Como hemos mencionado, Collins conoce a Dickens en 1851, cuando son presentados por un amigo común, el artista Augustus Egg. El encuentro resultó muy grato y enriquecedor para ambos autores, marcando el comienzo de una relación amistosa que se iría afianzando con los años y que les aportó mucho a los dos. Dickens encontró un amigo de carácter más estable que el suyo, tolerante y afable. Wilkie Collins halló un maestro literario que le guió con lucidez por las sendas de la creación novelística, y se sintió estimulado por el entusiasmo y la vitalidad de Dickens.

Esa relación también se plasmó en una estrecha colaboración literaria. Trabajaron juntos en los periódicos de Dickens All year round y Household Words. Collins trabajó allí como editor, y muchas de sus novelas aparecieron primero por entregas en esas dos publicaciones.

Ambos autores colaboraron en la creación de obras de teatro sobre todo, de relatos cortos. El mayor logro de esta labor en común lo constituyen precisamente dos novelas cortas: Calle sin salida (No Throughfare) y The Lazy Tour of Two Idle Apprentices.

Calle sin salida es una fascinante novela de intriga de primorosa construcción. En su tensa trama se funden el humor, la critica social, la ironía, el amor como sentimiento redentor, la aventura y el drama. Fue publicada por primera vez en el número doble de Navidad del periódico de Dickens All Year Round, en 1867.

Durante el proceso de creación, los dos autores mantuvieron una abundante correspondencia. Dickens destruyó las cartas de Collins, pero éste conservó las que le envió su amigo. Esas cartas nos introducen en los mecanismos de su colaboración literaria, porque dejan entrever hasta qué punto llegaron los autores a analizar cada capitulo, y nos ayudan a intuir qué aportó cada cual.

Así, nos atrevemos a aventurar que es característico de Collins lo que hace de Calle sin salida una magnifica novela de intriga: el “tempo “de la obra —que se acelera o se ralentiza en función de la necesidad de dosificar el suspense— y la inesperada complicación de una trama en un principio aparentemente sencilla. Collins usó muy sabiamente estos dos recursos en casi todas sus novelas.

La genialidad de Dickens aparece con claridad en la caracterización de los personajes, en el humor con que se encara la realidad, incluso la que no agrada, ¡como no!, en la atmósfera que enmarca la, narración. La bondad y el sentido de la, justicia, innatos en Dickens, también están muy presentes en el relato.

Por último nos resulta singular el recurso de la, doble localización: por una parte, Londres, el mundo de Dickens, esa ciudad que él ha pintado como nadie; por otra, la, majestuosa y sobrecogedora grandiosidad de los Alpes suizos, que aporta el dramatismo y la, tensión que caracterizan a Collins.

Una vez leída la novela, se confirma la impresión de estar ante el admirable resultado de la, simbiosis de dos genialidades, de una cooperación tan estrecha como fructífera, porque cada autor pudo aportar lo mejor de su maestría narrativa.

C. G. A.

OBERTURA

Día del mes y año, treinta de noviembre de mil ochocientos treinta y cinco. Hora de Londres en el gran reloj de San Pablo, las diez de la noche. Todas las iglesias menores de la ciudad tensan sus metálicas gargantas. Algunas comienzan pretenciosamente antes que la pesada campana de la gran catedral; otras lo hacen con retraso: tres, cuatro, media docena de campanadas después de aquélla; todas van lo bastante acordes para dejar una vibrante estela en el aire, como si el padre alado que devora a sus hijos hubiera dado un resonante barrido con su gigantesca guadaña, en su vuelo sobre la ciudad.

¿Qué reloj es ése, situado a menor altura que casi todos los otros y más cercano a nuestros oídos, tan retrasado esta noche que ha dado las campanadas solo mientras siguen vibrando los demás? Es el reloj de la Inclusa. Hubo un tiempo en que se recibía a los expósitos sin hacer preguntas, en una cuna, junto a la puerta de entrada. Hoy día se hacen indagaciones, y los niños son recibidos de manos de sus madres como haciéndoles un favor; ellas renuncian para siempre a saber nada de sus hijos y a reclamarlos.

Hay luna llena y la noche es clara, con algunas nubecillas. El día no ha sido nada bueno; nieve medio derretida y lodo —espesados con las gotas de una densa niebla— ennegrecen las calles. La dama cubierta con un velo que pasea arriba y abajo junto a la puerta trasera de la Inclusa, necesita ir bien calzada esta noche.

Va de un lado para otro evitando la parada de coches de alquiler, y se detiene a menudo en la oscuridad del extremo occidental de la gran plazoleta, con el rostro vuelto hacia la puerta. Igual que sobre ella resplandece la pureza del cielo iluminado por la luna, mientras que la inmundicia del suelo se extiende bajo sus pies, ¿podría dividirse también su alma en dos mitades, de resplandor y de bajeza? Del mismo modo que sus pisadas, entrecruzándose unas con otras por el ir y venir, han formado un laberinto en el lodazal, ¿podría verse también la estela de su vida enredada en una intrincada e indescifrable maraña?

Se abre la puerta trasera de la Inclusa y sale una mujer joven. La dama se aparta a un lado, observa atentamente, ve que la puerta vuelve a cerrarse desde dentro, y sigue a la joven.

Han atravesado dos o tres calles en silencio antes de que la dama, que ha ido siguiendo muy de cerca al objeto de su atención, extienda la mano y la toque. La joven se detiene entonces y vuelve la cabeza sobresaltada.

—Me tocó usted también anoche, y cuando volví la cabeza no quiso hablar. ¿Por qué me sigue como un fantasma mudo?

—No es que no quisiera hablar —contestó la señora en voz baja—; es que cuando quise hacerlo, no pude.

—¿Qué quiere de mí? Yo no le he hecho nunca ningún daño.

—Nunca.

—¿La conozco?

—No.

—Entonces, ¿qué quiere usted de mí?

—Aquí tiene dos guineas en este sobre. Acepte mi humilde obsequio y se lo diré.

La joven, una chica honrada y bien parecida, se ruboriza cuando responde:

—No hay nadie en la gran institución a la que pertenezco, ya sean personas mayores o niños, que no hable bien de Sally. Sally soy yo. ¿Tendrían de mí tan buen concepto si yo fuera alguien que se deja comprar?

—No pretendo comprarla; sólo deseo ofrecerle una modesta recompensa.

Sally cierra y aparta con firmeza, pero bondadosamente, la mano que le ofrece el obsequio.

—Si hay algo que yo pueda hacer por usted, señora, que no lo haría de buen grado, está usted muy equivocada respecto a mí si piensa que lo haré por dinero. ¿Qué es lo que desea?

—Es usted una de las niñeras o ayudantas de la Inclusa. La he visto salir de allí esta noche y la pasada.

—Sí, lo soy. Me llamo Sally.

—Hay una agradable expresión de paciencia en su rostro, por lo que creo que los niños pequeños se deben aficionar pronto a usted.

—¡Dios los bendiga! Así es.

La dama se levanta el velo y deja ver su rostro, no más viejo que el de la niñera, pero con una expresión mucho más refinada e inteligente, aunque agitado y consumido por el sufrimiento.

—Soy la desdichada madre de un bebé confiado a sus cuidados recientemente. Tengo que suplicarle una cosa.

Por respeto instintivo a la muestra de confianza que supone levantarse el velo, Sally, cuyos modales son los de una persona sencilla y espontánea, le baja el velo y se echa a llorar.

—¿Quiere usted escuchar mi ruego? —insiste la señora—. ¿Prestará atención a la súplica desesperada de una mujer tan abatida como yo?

—¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! —exclama Sally, llorando—. ¿Qué debo contestar, o qué puedo decir? ¡No me hable usted de súplicas! Las súplicas deben elevarse al Buen Padre de todos, y no a las niñeras ni a personas por el estilo. Además, yo sólo voy a continuar en este empleo durante medio año más, hasta que esté preparada otra joven para ocuparlo. Voy a casarme. Yo no tendría que haber salido anoche, ni tampoco esta noche, pero es que mi Dick —el joven con quien me voy a casar— está enfermo, y ayudo a su madre y a su hermana a cuidarlo. ¡No se lo tome así, no se lo tome así!

—¡Oh Sally buena, Sally querida! —se lamenta la dama, agarrándose implorante a su vestido—. Usted está llena de esperanzas y yo desesperada; ante usted se abre un hermoso camino en la vida, que nunca jamás podrá abrirse ante mí; usted puede aspirar a ser una esposa respetada que llegará a convertirse en una madre orgullosa de serlo; es usted una mujer llena de vida y enamorada, pero que tiene que morir... ¡Por el amor de Dios, escuche mi enloquecida petición!

—¡Pobre, pobre, pobre de mí! —exclamó Sally haciendo culminar su desesperación en el pronombre—. ¿Qué puedo hacer? ¡Vaya! Mire cómo vuelve usted mis propias palabras contra mí. Le digo que voy a casarme para que tenga usted bien claro que voy a dejar el empleo y que, por lo tanto, no podría ayudarla aunque quisiera, pobre señora, y usted hace que me sienta cruel por casarme y no ayudarla. Eso no está bien por su parte. ¿Verdad que no, pobrecita mía?

—¡Sally, escúcheme, querida! Mi súplica no consiste en pedirle ayuda para el futuro. Mi petición se refiere al pasado. Se puede decir en sólo dos palabras.

—¡Vaya! Esto va de mal en peor —exclama Sally—; ya supongo a qué dos palabras se refiere.

—Supone bien. ¿Qué nombre y apellido han dado a mi pobre niño? Sólo pido eso. He leído algo acerca de las costumbres de este centro. Mi hijo ha sido bautizado en la capilla y se le ha registrado en el libro con algún apellido. Lo recibieron el lunes pasado al anochecer. ¿Qué nombre le han puesto?

Dejándose llevar por la vehemencia de su ruego, la dama habría caído de rodillas en el lodo de la callejuela hacia la que se han desviado —una calle desierta y sin salida que da a los oscuros jardines de la Inclusa—, pero Sally se lo impide.

—¡No, no haga eso! Usted me predispone a ser bondadosa. Déjeme ver una vez más su hermoso rostro. Ponga sus manos en las mías. Ahora prométame una cosa: ¿no me pedirá nunca nada más que las dos palabras?

—¡Nunca! ¡Nunca!

—¿No hará nunca mal uso de ellas, si se las digo?

—¡Nunca! ¡Nunca!

—Walter Wilding.

La dama apoya su rostro en el pecho de la niñera, la atrae hacia sí y la estrecha entre sus brazos, murmura una bendición y estas palabras: «¡Dele un beso de parte mía!», y desaparece.

* * *

Día del mes y año, primer domingo de octubre de mil ochocientos cuarenta y siete. Hora de Londres en el gran reloj de San Pablo, la una y media de la tarde. Hoy va bien el reloj de la Inclusa con el de la catedral. En la capilla ha terminado el oficio religioso, y los niños expósitos están comiendo.

Como de costumbre, numerosos espectadores asisten a la comida. Hay dos o tres administradores, familias enteras de la congregación, grupos más pequeños de hombres y mujeres, personas solas de distintas categorías. El resplandeciente sol otoñal pega de lleno en los comedores; las ventanas de pesados marcos, por las que entra, y las paredes revestidas con paneles de madera, en las que se refleja, son iguales que las ventanas y las paredes que llenan las pinturas de Hogarth. El refectorio de las niñas, en el que se encuentra también el de los niños más pequeños, es la atracción principal. Unas pulcras sirvientas se deslizan calladas alrededor de las mesas, donde reina el orden y el silencio; los espectadores caminan o se detienen a su antojo; no es raro oír comentarios en voz baja acerca de la cara de aquel niño que hace el número tal a partir de tal ventana; muchas de las caras poseen rasgos que llaman la atención.

Algunos visitantes son habituales. Han llegado a establecer una relación puramente verbal con los ocupantes de determinados asientos de algunas mesas, y se detienen en esos sitios para inclinarse y decir una o dos palabras. Su amabilidad no sufre desdoro por el hecho de que en esos lugares existan, por lo general, motivos de atracción personal. Tales incidentes, aunque insignificantes, dan cierta animación a la monotonía de los salones, largos y espaciosos, y a la doble fila de caras.

Entre los visitantes va una señora tocada con un velo, a la que no acompaña nadie. Parece no haber sentido curiosidad o no haber tenido ocasión de ir antes a aquel lugar. Da la impresión de hallarse un poco alterada por el espectáculo, y cuando pasa a lo largo de las mesas lo hace con paso vacilante y con cierto desasosiego. Llega finalmente al refectorio de los niños. La popularidad de éstos es mucho menor que la de las niñas, hasta el punto de que su comedor está vacío de visitantes cuando ella se detiene a mirar desde la puerta.

Pero allí dentro, junto a la misma entrada, se halla vigilando una empleada bastante mayor; una especie de encargada o gobernanta, a quien la dama hace algunas preguntas normales, como cuántos niños hay, a qué edad suelen abandonar el hospicio, si se da a menudo entre ellos la afición al mar. Y continúa así, en un tono cada vez más bajo, hasta hacerle esta pregunta:

—¿Cuál de ellos es Walter Wilding?

La encargada hace un gesto negativo con la cabeza. Eso va contra las reglas.

—¿Sabe usted cuál de ellos es Walter Wilding?

La encargada, que siente con qué penetrante intensidad examinan su rostro los ojos de la señora, mantiene los suyos fijos en el suelo para que no la traicionen si se desvían en dirección al niño mencionado.

—Sé quién es Walter Wilding, pero no estoy autorizada, señora, a dar nombres a los visitantes.

—Pero usted puede indicarme quién es sin decírmelo.

La mano de la dama se acerca discretamente a la mano de la encargada. Vacilación, silencio.

—Voy a dar una vuelta por las mesas —dice la interlocutora de la dama, sin que parezca dirigirse a ella—. Sígame con la mirada. El niño con el que voy a pararme a hablar no le interesa a usted, pero aquel al que yo toque con la mano es Walter Wilding. No me diga nada más, y apártese un poco.

Haciendo rápidamente lo que le indican, la dama entra en el comedor y mira a su alrededor. Al cabo de unos momentos, la encargada, con la seriedad característica de su oficio, camina por fuera de la fila de mesas, comenzando por su izquierda. Recorre toda la fila hasta el final y vuelve por la parte de dentro. Tras mirar fugazmente hacia la señora, se detiene, se inclina hacia adelante y se pone a hablar. El niño al que se dirige levanta la cabeza y contesta. Con aire de buen humor y con naturalidad, mientras escucha lo que le dice el niño, pone ella su mano sobre el hombro del que está inmediatamente a la derecha. A fin de que el gesto pueda ser bien advertido, mantiene la mano en el hombro del niño mientras contesta, y antes de marcharse le da dos o tres palmaditas. Termina su recorrido alrededor de las mesas sin tocar a ningún otro niño, y sale por la puerta situada en el extremo opuesto del largo comedor.

La comida ha terminado, y la dama camina también por fuera de la fila de mesas, empezando por su izquierda, la recorre toda hasta el final, se vuelve, y regresa por la parte de dentro. Han entrado otras personas, afortunadamente para ella, que andan diseminadas por allí. Se levanta el velo y, deteniéndose junto al niño al que había tocado la encargada, le pregunta cuántos años tiene.

—Tengo doce, señora —contesta él, fijando sus ojos claros en los de ella.

—¿Estás bien?, ¿eres feliz?

—Sí, señora.

—¿Puedes coger estos dulces?

—Si usted tiene la bondad de dármelos.

Al inclinarse con este propósito, la dama toca la cara del niño con su frente y con sus cabellos. Luego, bajándose de nuevo el velo, sigue adelante sin volver la mirada.

ACTO I

SE ALZA EL TELÓN

En una plazoleta de la City de Londres, sin salida para vehículos ni transeúntes —plazoleta que partía de una calle empinada, resbaladiza y tortuosa que iba desde Tower Street hasta la orilla de Middlesex del Támesis—, se encontraba la sede comercial de Wilding y Cía., Comerciantes de Vinos. Probablemente, y como jocoso reconocimiento de las dificultades características de esta entrada principal, al lugar más próximo a la parte de abajo, por donde se podía acceder al río —si se estaba inmunizado olfativamente—, lo llamaban las Escaleras Rompecuellos. La plazoleta misma había sido bautizada también en tiempos pasados con el significativo nombre de la Esquina de los Lisiados.

Años antes del mil ochocientos sesenta y uno había dejado de ir la gente a embarcarse a las Escaleras Rompecuellos, y los barqueros habían cesado de prestar servicio allí. El pequeño terraplén fangoso se había ido cayendo al río, en un lento proceso de suicidio, y sólo dos o tres raigones de pilotes y una argolla de hierro oxidada era cuanto quedaba de las pasadas glorias de las Escaleras Rompecuellos. Es cierto que ocasionalmente atracaba en este lugar una gabarra cargada de carbón, y entonces surgían algunos descargadores laboriosos, como si los hubiera engendrado el barro, entregaban la carga en los alrededores, desatracaban la gabarra y desaparecían. Pero la mayor parte de las veces, el único comercio que tenía lugar en las Escaleras Rompecuellos procedía del transporte de botellas y toneles, llenos o vacíos, que iban y venían de las bodegas de Wilding y Cía., Comerciantes de Vinos. Incluso ese tipo de comercio era poco frecuente, y durante las tres cuartas partes de las altas mareas, un río sucio, indecoroso y pardusco se deslizaba solitario lamiendo la argolla herrumbrosa, como si hubiera oído hablar del Dux y del Adriático y quisiera casarse con el gran conservador de su inmundicia, el muy honorable señor alcalde.

A unas doscientas cincuenta yardas a la derecha, en lo alto de la cuesta de enfrente, viniendo desde las Escaleras Rompecuellos, estaba la Esquina de los Lisiados. Había allí una bomba de sacar agua, y había también un árbol. Toda la Esquina de los Lisiados pertenecía a Wilding y Cía., Comerciantes de Vinos. Sus bodegas estaban excavadas debajo, y su mansión la dominaba en la superficie. Había sido una gran casa solariega en los tiempos en que los comerciantes vivían en la City; ostentaba sobre la entrada una ceremoniosa marquesina sin ningún soporte visible, como el tornavoz de un púlpito antiguo. Tenía también por ventanas varias aberturas alargadas y estrechas, dispuestas de tal modo en la severa fachada de ladrillo como si se hubiera querido hacerla simétricamente fea. Poseía además en el tejado una cúpula con una campana.

—Cuando un hombre, a sus veinticinco años, puede ponerse el sombrero y decir: «Este sombrero cubre la cabeza del dueño de esta finca y del negocio que se ejerce en ella», creo, señor Bintrey, que, sin ser jactancioso, se le puede permitir mostrarse profundamente agradecido. No sé lo que le parecerá a usted, pero eso es lo que me parece a mí.

Así le decía el señor Walter Wilding a su abogado en la oficina, al tiempo que cogía su sombrero de la percha para armonizar la acción con las palabras y volvía a colgarlo tras haber hecho el gesto, para no sobrepasarse en su natural modestia.

El señor Walter Wilding, hombre inocente, abierto y de aspecto aniñado, tenía el cutis notablemente claro y sonrosado, y una figura demasiado corpulenta para un hombre tan joven, aunque de buena estatura. Tenía el cabello rizado, de color castaño, y unos ojos azules claros de mirada afable. Era un hombre extremadamente comunicativo, cuya locuacidad reflejaba la efusión irrefrenable de su satisfacción y de su gratitud.

El señor Bintrey, en cambio, era cauto, con unos ojos como bolitas parpadeantes en una gran cabezota calva; se divertía para sus adentros, intensamente, con lo cómico que resulta mostrarse franco en las palabras, en los gestos o en la manifestación de los sentimientos.

—Sí, claro, ¡ja, ja, ja! —contestó el señor Bintrey.

Había sobre la mesa una botella, dos vasos de vino y un plato de galletas.

—¿Le gusta este oporto de cuarenta y cinco años? —preguntó el señor Wilding.

—¿Que si me gusta? —repitió el señor Bintrey—. ¡Ya lo creo!

—Es del mejor rincón de la mejor sección de nuestros vinos añejos de cuarenta y cinco años —explicó Wilding.

—Gracias, señor —dijo Bintrey—. Es un vino excelente.

Mientras levantaba su vaso y lo miraba al trasluz guiñando un ojo, volvió a reírse de la ridiculez que suponía invitar con semejante vino.

—Y después de esto —dijo Wilding, manifestando un placer infantil al tratar de negocios—, creo que ya lo tenemos todo arreglado, señor Bintrey.

—Todo está arreglado —confirmó Bintrey.

—Un socio asegurado...

—Socio asegurado —dijo Bintrey.

—Se ha puesto un anuncio pidiendo un ama de llaves...

—Se ha puesto un anuncio pidiendo un ama de llaves —dijo Bintrey—, «que habrá de presentarse en la Esquina de los Lisiados, Great Tower Street, de diez a doce»; por cierto, saldrá mañana.

—Se han liquidado los negocios de mi querida y difunta madre...

—Se han liquidado —dijo Bintrey.

—Y se han pagado todos los gastos.

—Y se han pagado todos los gastos —ratificó Bintrey con una risita, debida probablemente a la extraña circunstancia de que se habían pagado sin regatear lo más mínimo.

—La sola mención de mi querida y difunta madre —continuó el señor Wilding, secándose con un pañuelo los ojos llenos de lágrimas— sigue dejándome abatido, señor Bintrey. Usted sabe cómo la quería yo; usted, que era su abogado, sabe cómo me quería ella a mí. Entre nosotros existía el amor más grande que puede darse entre una madre y un hijo, y nunca tuvimos la menor discrepancia ni un momento de infelicidad desde que me tomó bajo su custodia. ¡Trece años en total! ¡Trece años bajo los cuidados de mi querida y difunta madre, señor Bintrey, y ocho de ellos como hijo suyo reconocido en secreto! Usted conoce la historia, señor Bintrey, ¡quién sino usted! —dijo Wilding sollozando y secándose los ojos mientras hacía estos comentarios, sin tratar de ocultarlo.

El señor Bintrey saboreó el oporto, que le resultaba tan divertido, y dijo, después de paladearlo:

—Conozco la historia.

—Mi querida y difunta madre, señor Bintrey —prosiguió el comerciante de vinos—, había sido víctima de un tremendo engaño y había sufrido cruelmente. Pero los labios de mi querida y difunta madre estuvieron sellados para siempre acerca de este asunto. Quién la engañó o en qué circunstancias, sólo Dios lo sabe. Mi querida y difunta madre jamás delató al hombre que la había traicionado.

—Así lo había decidido —dijo el señor Bintrey, volviendo a paladear su vino—, y supo guardar silencio.

El parpadeo divertido de sus ojos quería decir con bastante claridad: «¡Cosa sumamente difícil, de lo que tú nunca serás capaz!»