9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

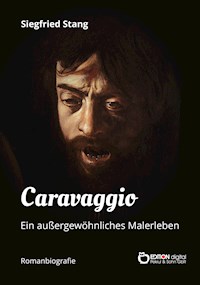

In der „Ich-Form“ lässt der Maler Caravaggio im Roman sein durchaus abenteuerliches Leben Revue passieren, erinnert sich an Ereignisse und die Entstehung seiner berühmten Werke. In dem Buch werden die entscheidenden Lebensstationen des Malers beschrieben, wobei auch auf die Lebensumstände der Menschen zur Zeit des Barock in Italien eingegangen wird. Von besonderem Interesse waren die Charakterzüge und Eigenarten des Künstlers. Ebenso die Motive und Hintergründe seiner kriminellen Taten, wobei neuere Erkenntnisse und bislang nicht allgemein bekannte Dokumente Berücksichtigung fanden. Der Roman beschränkt sich nicht auf Einzelereignisse (wie z. B. die Flucht Caravaggios aus dem Gefängnisverlies des Castel Sant‘Angelo auf Malta), sondern bietet einen Gesamtüberblick zu Leben und Schaffen des Künstlers. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Leben Caravaggios.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 461

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Vorwort

Einleitung: Am Vorabend der ersehnten Rückkehr nach Rom

Teil 1: Lombardei (1571-1592) – Kindheit und Jugend

Die ersten Lebensjahre

1576 – Die Pest

1584 – 1588 Malerlehre in Mailand

Landverkäufe, Tod der Mutter, Erbauseinandersetzung

Teil 2: Rom (1592-1599) – Die schwierigen ersten Jahre

1592 – Monsignor Insalata/In den Malerwerkstätten „Sicilianos“ und Grammaticas

1593 – Cesari: Im Studio des Cavalier d‘Arpino

1594 – Selbstständiger Maler/Der Bilderhändler Costantino Spata

Eintritt in den Haushalt des Kardinals del Monte

1595/96 – Der Lautenspieler/ Früchtekorb/ Neue Auftraggeber und Kunden

1597 – Ein Vorfall im nächtlichen Rom

1597/1598 Stilelemente

1598 – Zweite Medusa/Casino Ludovisi

Eine Bande junger Spießgesellen

Fillide Melandroni

Chiaroscuro

Narziss

Mein Bruder Giovan Battista

Teil 3: Rom (1599-1606) - Der beginnende Ruhm/Rivalitäten

1599/1600 – Die Contarelli-Kapelle

1599 – Erste Fassung des Hl. Matthäus

1599/1600 – Die Seitenbilder für die Contarelli-Kapelle

1600 – Das Heilige Jahr/Giordano Bruno

1600 – Das Leben auf der Straße

1600/1601: Cerasi-Kapelle – Die ersten Versionen der Seitenbilder

1601 – Wechsel in den Haushalt der Mattei/Das Emmausmahl

1601/1602 – Amor als Sieger

1602-1603 Johannes der Täufer (Zwei Versionen)

1602–1603 – Gefangennahme Christi/ Dornenkrönung

1603 – Der ungläubige Thomas

1603 – Der Verleumdungsprozess

1603/1604 – Maffeo Barberini/Grablegung Christi

1604 – Pilgermadonna (Madonna di Loreto)/Ein Haus zur Miete

1604 – Eine Platte mit Artischocken

Steinwürfe

Noch eine Beleidigung der Sbirri

1605 – Unruhen/Ein neuer Papst/Der Papstneffe Scipione Borghese

Ärger mit der Obrigkeit/Beschmutzung einer Haustür

Ein Überfall auf den Juristen Pasqualone

Flucht nach Genua

Eine Aussperrung und die Folgen

Rosenkranzmadonna/Tod Mariens

1606 – Porträt des Papstes/Scipione Borghese/Hl. Hieronymus

Madonna dei Palafrenieri

Das Duell

Auf der Flucht

Teil 4: Albaner Berge/Neapel (1606-1607) - Die ersten Stationen des Exils

Zagarolo, Palestrina und Paliano

1606 Erster Neapel-Aufenthalt/Die sieben Werke der Barmherzigkeit

Neapel – Geißelung Christi/David und Goliath/Kreuzigung des hl. Andreas

Drahtzieher eines versuchten Mordes?

Teil 5: Malta (1607-1608)

1607 – Beweggründe/Abenteuerliche Reise

Valletta/Harte Sitten

Der Großmeister lässt sich porträtieren

Aufträge von Malaspina und Martelli

Schlafender Amor

Der Ritterschlag/Die Enthauptung Johannes des Täufers

Ein „Tumult“

In der Guva

Die Flucht aus der Guva

Teil 6: Sizilien (1608-1609) - Auf der Flucht

1608 – Ankunft in Syrakus

Begräbnis der hl. Lucia

Das Ohr des Dionysius

Messina

Todsünden/Das concetto der Auferstehung des Lazarus

Bezeichnung als Ritter/Beschwichtigungsversuche

Anbetung der Hirten

Der Vorwurf, Jungen nachzustellen

Palermo/ Geburt Christi mit den hl. Franziskus und Lorenz

Teil 7: Neapel/Palo/Porto Ercole (1609/1610) - Hoffnung auf Rückkehr nach Rom/Das Ende

1609 – Wiederaufnahme bei den Colonna

Das Nachlassen der Anspannung

Der heimtückische Überfall an der Osteria del Cerriglio

1610 Neapel/Fast ein Krüppel/Martyrium der hl. Ursula

Verleugnung des hl. Petrus

Günstige Signale/Fürsprache von Kardinal Gonzaga und Scipione Borghese

Palo

Die Reise auf der Feluke/Erste Anzeichen eines Fiebers

Missgeschicke in Palo

Porto Ercole

Anlagen

Zeittafel (ausgewählte Daten zu Leben und Schaffen Caravaggios)

Hinweise zur Unterscheidung von Fiktion und Sachdarstellungen

Leseempfehlungen/Bibliografische Hinweise

Siegfried Stang

Impressum

Siegfried Stang

Caravaggio - Ein außergewöhnliches Malerleben

Romanbiografie

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

ISBN 978-3-95655-746-0 (E–Book)

© 2019 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E–Mail: [email protected]

http://www.edition-digital.de

Vorwort

Wenn man sich mit Leben und Werk Caravaggios beschäftigt, stößt man – was das Werk anbelangt – auf eine Vielzahl von Informationen, die teilweise nicht eindeutig sind oder sich sogar widersprechen. Dies betrifft insbesondere die Zuordnung von Bildern oder auch deren Datierung bzw. den Ort der Entstehung. Die Ereignisse der Vita des Malers werden oft nur gestreift oder kurz angerissen. Im englischsprachigen Raum beschäftigt man sich aber zunehmend mit dem ungewöhnlichen Leben des berühmten Malers. Es kann nicht isoliert von seinem künstlerischen Schaffen betrachtet werden, da es – wie bei anderen Künstlern auch – Wechselwirkungen zwischen beidem gibt.

Mir ging es darum, aus der Vielzahl der Publikationen möglichst verlässliche Fakten im Hinblick auf beide Aspekte herauszufiltern und sie zur Grundlage für einen biografischen Roman zu machen. Die sachliche Basis bilden Studien der Werke namhafter Biografen aus dem deutschen und angelsächsischen Sprachraum (z. B. Ebert-Schifferer, v. Brauchitsch, Helen Langdon und Graham-Dixon, um nur einige zu nennen). Den Maßstab für die Darstellung der Fakten des Werkes Caravaggios bildete dabei das hervorragende Buch von Prof. Sybille Ebert-Schifferer (Caravaggio, Sehen – Staunen – Glauben).

In der „Ich-Form“ lässt der Maler im Roman sein durchaus abenteuerliches Leben Revue passieren, erinnert sich an Ereignisse und die Entstehung seiner berühmten Werke.

In dem Buch werden die entscheidenden Lebensstationen des Malers beschrieben, wobei auch auf die Lebensumstände der Menschen zur Zeit des Barock in Italien eingegangen wird.

Von besonderem Interesse waren die Charakterzüge und Eigenarten des Künstlers. Ebenso die Motive und Hintergründe seiner kriminellen Taten, wobei neuere Erkenntnisse und bislang nicht allgemein bekannte Dokumente Berücksichtigung fanden. Der Roman beschränkt sich nicht auf Einzelereignisse (wie z. B. die Flucht Caravaggios aus dem Gefängnisverlies des Castel Sant‘Angelo auf Malta), sondern bietet einen Gesamtüberblick zu Leben und Schaffen des Künstlers.

Da die Vita des Malers reich an außergewöhnlichen Erlebnissen ist, tut es der Spannung keinen Abbruch, wenn die wesentlichen Werke Caravaggios im Rahmen der Handlung kurz erwähnt und die hauptsächlichen Aspekte zu jedem Gemälde in wenigen Sätzen angesprochen werden. Dies erfolgte mit Blick auf jene Leser, die sich bündige Informationen zu den Gemälden sowie zu den zeitlichen Zusammenhängen ihrer Entstehung wünschen. Da es sich bei der Hauptfigur des Romans um einen Maler handelt, spielen visuelle Gesichtspunkte eine besondere Rolle. Deshalb wurden Links zu den Bilder seiner Werke an den passenden Stellen in den Text eingefügt. Der Leser erhält so die Gelegenheit, die Kurzbeschreibungen mit den entsprechenden Bildern zu vergleichen. Zudem wurden dem Roman nach Möglichkeit Porträts der Protagonisten beigefügt.

Leser, die sich mit Leben und Werk Caravaggios durch Biografien, Monografien oder andere Sachbücher schon vertraut gemacht haben, dürften im Roman viele bedeutsame oder interessante Gesichtspunkte in belletristischer Form vorfinden und ‚wiedererkennen‘.

An vielen Textstellen finden sich Verweise (Links) auf das jeweilige Bild im Internet.

Die über die Links erreichten Abbildungen vermitteln leider nur einen vagen Eindruck von der Schönheit der Originalgemälde. Sie erlauben es, den Ausführungen im Text zu folgen, viel mehr nicht.

Bei der zeitlichen Einordnung der Bilder habe ich mich an den Datierungen im Werk von Prof. Sybille Ebert-Schifferer (Caravaggio, Sehen-Staunen-Glauben, Sonderauflage 2012) orientiert.

Dem Romantext sind als Anhang ein Inhaltsverzeichnis sowie eine Zeittafel (mit ausgewählten Daten) nachgestellt. Letztere ist teilweise bewusst etwas ausführlicher als üblich gestaltet worden, um Interessierten nicht nur dürre Fakten anzubieten. Durch die Zeittafel werden dem Leser außerdem Informationen zur Verfügung gestellt, die für ihn im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Fiktion und Sachinformation von Bedeutung sein können.

S. Stang

Einleitung: Am Vorabend der ersehnten Rückkehr nach Rom

Ottavio Leoni, Porträt Caravaggios, um 1614 (posthum)

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio#/media/Datei%3ABild-Ottavio_Leoni%2C_Caravaggio.jpg

Man schreibt den 8. Juli 1610.

Caravaggio befindet sich in seiner Unterkunft im Palazzo Cellamare, einer Residenz der Colonna-Familie in Neapel. Er ist früh zu Bett gegangen, weil er morgen eine längere Reise vor sich hat; eine Reise, die ihn – wenn alles gut geht – am Ende endlich zurück nach Rom führen soll. Die lang ersehnte Rückkehr in die Stadt, in der er leben und wieder arbeiten möchte. Aber er kann vor Aufregung und Vorfreude nicht einschlafen. Die Schlaflosigkeit lässt seine Gedanken wandern, ruft Erinnerungen an die verschiedenen Phasen seines Lebens wach. Er wird – weil ihn die Bilder der Vergangenheit bestürmen – in dieser Nacht nur wenig Schlaf finden.

Ach, ich kann nicht einschlafen, ich bin zu aufgewühlt. Schon einige Zeit liege ich nun im Bett. Eigentlich ist alles so beschaffen, dass ich schnell einschlafen könnte. In den hohen Räumen des Palastes herrscht eine angenehme Kühle, alles ist dunkel und still. Ich kann mich hier sicher fühlen wie in Abrahams Schoß. Zwar quälen mich immer noch die Folgen der Verletzungen, die man mir im Oktober 1609 bei dem Überfall vor dem Cerriglio beigebracht hat. Aber daran habe ich mich ja mittlerweile so gewöhnt, dass mir dadurch nicht der Schlaf geraubt wird. Gedanken an längst vergangene Zeiten stürmen auf mich ein, wühlen mich auf. Die Unruhe kommt mit der Freude – der Freude, bald vielleicht wieder in Rom zu sein, meiner Stadt der Städte. Wenn ich dorthin zurückkehre, komme ich nicht als ein unbekannter oder vergessener Mann zurück, sondern als ein in ganz Italien bekannter und berühmter Maler. Denn wie ich auf meiner Flucht durch verschiedene Städte und Regionen Italiens feststellen konnte, war mir mein Ruf offenbar fast überall schon vorausgeeilt.

Ah, ja – die Erinnerungen wühlen mich zu sehr auf, da macht es keinen Sinn, einfach im Bett liegen zu bleiben. Deshalb stehe ich nun auf und setze mich eine Zeit lang an einen Tisch, um in meinem dicken, in Schweinsleder eingebundenen Skizzenbuch zu blättern, das ich seit meiner Lehrzeit bei mir führe. Darin sind nicht nur Skizzen und Notizen zu Kunstwerken zu finden – nein, ich habe auch immer wieder einmal das Datum irgendeines Ereignisses hineingeschrieben, das mir wichtig erschien. Und so ein Datum dann mit Stichpunkten „erläutert“. Da ich ein gutes Gedächtnis habe, reicht dies aus, um mir besondere Vorkommnisse wieder in Erinnerung zu rufen. Der Aufwand, ein regelrechtes Tagebuch zu führen, war mir zu groß. Mir genügt ein Datum, ergänzt um wenige Worte – und schon wird die Vergangenheit in meinem Kopf wieder lebendig.

Teil 1: Lombardei (1571-1592) – Kindheit und Jugend

Die ersten Lebensjahre

Ich muss also nicht allzu demütig und bescheiden nach Rom zurückkehren, sondern komme als ein berühmter Maler zurück. Ohne falsche Bescheidenheit kann ich mich als Fürst unter den Malern bezeichnen, auch wenn ich ja ursprünglich aus eher bescheidenen Verhältnissen stamme.

Ja, aus bescheidenen Verhältnissen … aus einer unbedeutenden, aber gut situierten Familie, die aus dem kleinen Örtchen Caravaggio stammte und dort so etwas wie ihren Mittelpunkt hatte. In Caravaggio und in Mailand wuchs ich in einem Netz aus verwandtschaftlichen Beziehungen auf, das von meinen Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten gebildet wurde.

Zwei Umstände aus den Zeiten in Caravaggio und Mailand haben wohl besonderen Einfluss auf mein Leben gehabt: Zum einen die besondere Nähe meines Vaters , meines Großvaters Aratori und einer Tante zur Fürstenfamilie Sforza Colonna. Und zum anderen die Geißel der Pest, die die Familie meiner Kindertage zerstörte.

Die Nähe zu den Sforza Colonna ergab sich vor allem aufgrund des Ansehens, das mein Großvater mütterlicherseits, Giovan Giacomo Aratori, bei der Fürstenfamilie genoss. Er war Landvermesser, kannte sich mit Grundstücken aus und half beim An- und Verkauf derselben. – Bei Caravaggio gibt es einen berühmten Wallfahrtsort, an dem 1432 die Hl. Jungfrau Maria erschienen sein soll. Mein Großvater verwaltete die lokale Kongregation, die über den heiligen Ort wachte, und war ein Mann, der als Stadtrat und Kämmerer in Caravaggio bekannt und geschätzt war. Insgesamt war er also ein umtriebiger und vor allen Dingen zuverlässiger Mann. Wichtiger als das war aber, dass die Sforza Colonna ihm fast rückhaltlos vertrauten. Sie brauchten ihn als Fachmann in Grundstücksangelegenheiten und nahmen ihn als Vermittler und Agenten in vielerlei Hinsicht in Anspruch. So entstand eine besondere Verbindung zu dieser Adelsfamilie.

Eine andere Verbindung entwickelte sich daraus, dass mein Vater, Fermo Merisi, ein selbstständiger Maurermeister, ebenfalls für die Sforza Colonna tätig war, und zwar als Majordomus und Architekt.

Seine erste Frau, Maddalena Vacchi, die Tochter eines Schwertmachers aus Caravaggio, war 1565 verstorben. Er war seit der Zeit Witwer gewesen.

Ich weiß nicht, wie meine Eltern sich kennengelernt haben, und ob es eine Rolle spielte, dass mein späterer Großvater und mein Vater sich wegen ihrer Dienste für die Sforza Colonna kannten, sodass mein Vater meinem späteren Großvater, Giovan Giacomo Aratori, als ein geeigneter Schwiegersohn erschien. Wahrscheinlich war es aber auch von Bedeutung, dass meine Mutter, Lucia Aratori, auch aus Caravaggio stammte. In dem kleinen Ort kennt man einander, hat sich schon einmal gesehen oder irgendwie miteinander zu tun gehabt.

Jedenfalls heirateten Fermo und Lucia etwa Mitte Januar 1571. Wohl aufgrund des hohen Ansehens, das mein Vater und mein Großvater Aratori bei den Sforza besaßen, erwies der Marchese unserer Familie die Ehre, bei der Hochzeit der Trauzeuge zu sein. Das drückt schon eine große Wertschätzung aus, die weit darüber hinausgeht, was man als einfacher Bürger von einem Edelmann erwarten darf.

Der Markgraf von Caravaggio, Marchese Francesco Sforza, hatte übrigens im Jahre 1568 selbst geheiratet, und zwar Costanza Colonna, die Tochter des Helden bei der Seeschlacht von Lepanto, Marcantonio Colonna. Sie war also eine junge Frau aus einer alten und einflussreichen römischen Adelsfamilie. Ich denke an sie immer als „meine Marchesa“, denn sie scheint von meiner Kindheit an über mich zu wachen wie eine zweite Mutter. Sie hat mich mein ganzes Leben lang nach Kräften unterstützt und beschützt. Für mich ist sie eine außergewöhnliche Frau, klug und auch jetzt – in fortgeschrittenem Alter – noch schön und vor allem warmherzig und energisch.

Meine Eltern lebten hauptsächlich in Mailand, wo sich auch die Sforza zumeist aufhielten und mein Vater seiner Arbeit nachgehen konnte.

Dort wurde ich am 29. September 1571 geboren und am nächsten Tag auf den Namen Michelangelo getauft, denn mein Geburtstag fiel auf den Festtag für den Erzengel Michael (und alle anderen Erzengel). Warum meine Eltern gerade den Erzengel Michael als meinen Namenspatron auswählten, vermag ich nicht zu sagen. Er gilt jedenfalls als Symbol des Sieges über das Böse. Vielleicht war es aber auch so, dass mein Vater als Mauer einen anderen „Michelangelo“, der auch als Baumeister berühmt gewesen war, dabei im Auge gehabt hatte: Michelangelo Buonarroti. Ich habe mit ihm und meiner Mutter nie über die Namensgebung gesprochen.

Bald nach meiner Geburt war meine Mutter wieder schwanger. Im Folgejahr wurde mein Bruder Giovan Battista geboren und wieder zwei Jahre später meine Schwester Caterina.

Wir Kinder waren oft bei meinem Großvater väterlicherseits, Bernardino Merisi, auf dem Lande untergebracht. Er hatte im Nordosten Caravaggios, nahe der Porta Seriola, ein zweigeschossiges Haus und besaß dort einige kleinere Flurstücke. Zudem war er Inhaber einer Weinhandlung. In dem nicht sehr großen Ort konnten wir Kinder uns frei bewegen, denn irgendein Verwandter oder Bekannter meiner Familie hatte uns immer irgendwie im Blick. Manchmal war ich aber auch im nahe gelegenen Mailand.

Wenn ich dort war, konnte es sein, dass mein Vater mich zu den Sforza Colonna mitnahm. Im Garten des hochherrschaftlichen Anwesens der Adelsfamilie spielte ich dann manchmal mit Fabrizio Sforza Colonna, der etwa gleichaltrig war, und nicht viele Spielkameraden hatte. Wir waren beide nur etwa vier Jahre alt und kamen sehr gut miteinander aus. Wir spielten Kinderspiele, wie zum Beispiel „Fangen“, oder einer von uns versteckte sich und der andere musste ihn suchen. Das geschah ab und zu auch unter den Augen von Fabrizios Mutter, der Marchesa Costanza, die sich in unsere Nähe setzte und uns dann lächelnd und amüsiert zuschaute. Ihr war es nicht wichtig, dass ich als Spielkamerad ihres Sohnes nicht von Adel war. Standesunterschiede waren für Fabrizio und mich damals ohnehin unwichtig, sie wurden von uns aufgrund unseres Alters und des Eifers beim Spielen auch gar nicht wahrgenommen. An einen etwas unangenehmen Vorfall erinnere ich mich aber trotzdem noch. Einmal spielte Fabrizio mit einem kleinen Holzpferd und einer Kutsche, als ich unversehens hinzukam. Er war in das Spiel vertieft und bemerkte mich kaum. Wie Kinder so sind, griff ich einfach nach dem Holzpferdchen und nahm es Fabrizio weg. Der schien wie aus einem Traum aufzuwachen, sprang auf und versuchte, es mir aus den Händen zu reißen. Ich hielt dagegen und so kam es zu einem Gerangel, der mit einem Ringkampf endete. Schnell wurden wir von der Kinderfrau getrennt, beide heulten und schrien wir. Die Marchesa kam – durch den Lärm aufgeschreckt – nun hinzu und sah mit einem Blick, was passiert war. Sie fand tröstende Worte für ihren Sohn, aber auch für mich. Ich wurde mit Süßigkeiten beschenkt und zu meinem Vater gebracht, der damit nicht gerechnet hatte, und mich – ein wenig erschreckt – fragte: „Bei Gott, Michele, was hast du getan?“ Natürlich wollte er auf keinen Fall einen Konflikt mit den Sforza Colonna. Aber die Kinderfrau beruhigte ihn mit den Worten, es sei nichts Schlimmes passiert. Mein Vater wurde gebeten, mit mir am nächsten Tag wiederzukommen, was er auch tat. Diesmal begrüßte uns die Marchesa persönlich, strich mir sacht über den Kopf und schenkte mir genau so ein Holzpferdchen mit Kutsche, wie es ihr Sohn hatte. Anschließend spielten Fabrizio und ich einträchtig miteinander, wie immer. Es war ein wenig so, als wäre ich ein Mitglied der Familie und ein kleiner Edelmann.

1576 – Die Pest

Alles schien sich für meine Familie zum Besten zu entwickeln, bis im Sommer 1576 in Mailand die Beulenpest ausbrach. Mailand, das unter spanischer Herrschaft stand, empfing damals, im August des Jahres, den berühmten Don Juan de Austria, den Halbbruder Philipps II., der sich in der Seeschlacht von Lepanto ebenfalls als ein Held erwiesen hatte. Mit großem Pomp hieß man ihn willkommen, die Stadt war voller Menschen, doch bald mehrten sich die Zeichen, dass die Pest ausgebrochen war und sich rasend schnell verbreitete. Don Juan de Austria floh geradezu entsetzt aus Mailand.

Die tückische Krankheit zeigt sich bei einem Betroffenen meist ein oder zwei Tage, nachdem er sich angesteckt hat. Die Erkrankten leiden unter Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und großer Mattigkeit. Später kommen Störungen des Bewusstseins hinzu. An verschiedenen Teilen des Körpers zeigen sich Beulen – und zwar am Hals, in den Achselhöhlen und in den Leisten. Die Beulen können so groß wie Eier oder sogar noch größer werden. Sie sind mit Eiter gefüllt und haben eine blau-schwärzliche Farbe.

In der Stadt herrschten bald große Angst und teilweise chaotische Zustände. In dieser Zeit der Not und des Durcheinanders blickten viele zum Mailänder Erzbischof Carlo Borromeo auf, der in Mailand blieb, den Kranken mit Nahrung half und tröstete, wo und wie er nur konnte. Er sah die Pest als eine Strafe Gottes für die Sünden der Menschen an, und die meisten Mailänder glaubten ihm. Viele beteten geradezu unablässig um Vergebung. Ich habe es selbst nicht gesehen, weil ich noch zu klein war, weiß aber aus Schilderungen meiner Angehörigen, dass der Erzbischof als Büßer persönlich allen anderen voranging. In Frömmigkeit und völliger Hingabe schritt er in Büßerprozessionen mit, einmal trug er dabei die Reliquie des Heiligen Nagels bei sich, sie hoch über seinen Kopf haltend. Die Prozession bewegte sich von der Mailänder Kathedrale aus durch die Stadt; der heilige Mann ging barfuß, er achtete nicht auf seine blutenden Füße. Er trug seinen purpurnen Mantel mit der Kapuze auf dem Kopf, die Schleppe schleifte durch den Schmutz der Straße. Um seinen Hals trug Carlo Borromeo ein Seil, wie ein zum Tode verurteilter Mann. Er war ein wahrer Heiliger.

Für die Menschen in unserer Region – und auch für mich – war er das Sinnbild für Frömmigkeit und christliche Demut.

Der Erzbischof übernahm in dieser schweren Zeit in Mailand die Führung und erließ ein Edikt, dass niemand die Stadt verlassen dürfe. Als die Seuche im August ausbrach, wurde eine Registrierung aller in der Stadt anwesenden Personen durchgeführt. Damals waren außer meinen Eltern noch mein Bruder Giovan Battista und meine Halbschwester Margarita (aus der ersten Ehe meines Vaters) in der Stadt. Wir restlichen Kinder befanden uns schon bei Großvater Bernardino auf dem Land. In Sicherheit – wie wir alle dachten!

Im Oktober schien die Ausbreitung der Seuche langsam abzuflauen und die angeordnete Quarantäne wurde weitgehend eingeschränkt, sodass ausgewählte Personen meist wohlhabender Familien die Möglichkeit erhielten, die Stadt zu verlassen. Dazu gehörten auch meine Eltern, denn mein Vater nutzte seine Beziehungen zur Familie Sforza Colonna, die ihren Einfluss zu seinen Gunsten geltend machte. So versuchten meine Eltern der Ansteckungsgefahr zu entgehen, die in der Stadt immer noch nicht gebannt war. Auf dem Land würde man sich nicht so leicht anstecken, das war der Gedanke meiner Eltern und vieler anderer. Aber das Schicksal schlug das erste Mal zu, als die Seuche den Bruder meines Vaters, Pietro Merisi, in den Tod riss. Die ganze Familie war betroffen und erschreckt, denn bisher hatte es in der Verwandtschaft keine Todesfälle gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt waren immer nur andere von der Seuche heimgesucht worden. Die Merisis beteten inbrünstig, dass sie von der Seuche verschont bleiben würden.

Aber das Schicksal ließ sich nicht beeinflussen, denn im Oktober 1577 brach das Unglück mit voller Wucht über meine Familie herein. Mein Vater und mein Großvater Bernardino waren angesteckt worden und lagen krank danieder. Es war auch für uns Kinder eine Zeit des Schreckens, obwohl man uns die schlimmen Anblicke ersparen wollte. So durften wir bestimmte Räume im Haus nicht betreten oder auch nur in die Nähe der Türen kommen. Gleichwohl erinnere ich mich an ein grausiges Erlebnis. Etwa einen Tag vor dem Tod meines Vaters schlich ich mich nachts heimlich aus der Schlafstube der Kinder, neugierig wie ich nun einmal war.

Auf Zehenspitzen ging ich durch die nur spärlich erleuchteten Korridore unseres Hauses. Geleitet vom Lichtschein, der aus der nicht ganz geschlossenen Tür des Krankenzimmers meines Vaters fiel, bewegte ich mich durch die Dunkelheit langsam und barfuß vorwärts, wie ein schlafwandelndes Kind. Als ich die Tür erreicht hatte, schaute ich durch den Spalt ins Zimmer – und erschrak, denn mein Vater war durch riesige Eitergeschwüre am Hals, die auch das Gesicht aufgeschwemmt hatten, grässlich entstellt. Ich konnte nicht recht glauben, dass das mein Vater war, der dort im Halbdunkel des Sterbezimmers lag. Er stöhnte und war schon nicht mehr bei Bewusstsein. Meine Mutter saß in sich gekehrt auf einem Stuhl neben dem Bett, sie bemerkte mich nicht. Sie schien fast lautlos zu weinen – und doch hörte ich so etwas wie ein leises Wimmern. Ich wurde von einem Schrecken ergriffen, der dazu führte, dass ich mich, wie von Furien getrieben, schnell wieder in mein Bett zurückstahl. Es war das letzte Mal, dass ich meinen Vater sah. Die Bilder des Gesehenen brannten sich in mein Gedächtnis … die Dunkelheit, das spärliche Licht, das Leiden. Die Stimmung und die Atmosphäre hat später wohl ihren Niederschlag in vielen meiner religiösen Bilder gefunden. Meine Bilder zeigen oft Szenen, in denen das Licht gleichsam die Figuren aus der Dunkelheit des menschlichen Lebens herausholt (wobei das Licht manchmal von Gott zu kommen scheint). So entsteht der Gegensatz von Hell und Dunkel, der Kontrast, der das Beleuchtete hervorhebt. Später nannte man dies Chiaroscuro. Diese Darstellungsweise erscheint mir eng verbunden mit Situationen der Trauer, der Demut und Frömmigkeit einfacher Leute, wie ich sie damals als Kind erlebt habe.

Am 20. Oktober starb am Tage zuerst mein Großvater Bernardino an der Seuche. Nachts, nur wenige Stunden nach dem Tod Bernadinos, starb auch mein Vater Fermo, der elendig an der Pest zugrunde ging. Im Hause herrschte ein fürchterliches Entsetzen, begleitet von Wehklagen. Wir Kinder fühlten, dass schreckliche Dinge geschehen waren, auch wenn wir noch keine rechte Vorstellung davon hatten, was es bedeutet, nicht mehr zu leben. Man sagte uns schonende Dinge. Mein Vater und Opa Bernardino seien nun im Himmel, bei den Engeln. Diese Vorstellung war für mich als Kind tröstend.

Der Tod meines Vaters lag wie ein düsterer Schleier über den Tagen meiner Kindheit.

Danach war für mich die Welt nicht mehr so, wie ich sie kannte, obwohl die Bedrohung durch die Pest nach und nach verschwand.

Es gab eine Vielzahl von Veränderungen. Zum Beispiel hielten wir uns kaum noch in Mailand auf, sondern zumeist in Caravaggio. Die räumliche Nähe zu den Sforza-Colonna, die für meinen Vater als Majordomus der Adelsfamilie schon aus beruflichen Gründen unabdingbar gewesen war, war nun nicht mehr notwendig. „In Mailand haben wir nicht allzu viel zu schaffen“, sagte meine Mutter zu uns. „In Caravaggio haben wir wenigstens die Unterstützung durch euren Großvater Giovan Giacomo.“

Aber es änderte sich nicht nur unser ständiger Aufenthaltsort, es veränderte sich auch unser Ansehen in Caravaggio. Das zeigte sich etwa bei einem Vorfall, der sich dort abspielte, als ich etwa acht Jahre alt war. An einem Nachmittag schlenderte ich mit einem Stock in der Hand durch das Örtchen, als ich in einiger Entfernung an einer Hausecke eine Gruppe von Jungen erblickte, die etwa in meinem Alter waren. Ah, das ist doch die Bande von Andrea Bassano! dachte ich bei mir. Er war der kräftige Sohn eines Hutmachers, der andere Jungen um sich geschart hatte und mit ihnen durch das Städtchen und die Umgebung streifte, immer auf der Suche nach „Abenteuern“. Während ich näher kam, bemerkte ich, dass die Mitglieder der Bande im Kreis um zwei Jungen standen: Um Andrea – und meinen jüngeren Bruder Giovan Battista! Der hatte den Kopf leicht gesenkt und stand wie ein begossener Pudel vor Andrea, der ihn mit vor der Brust verschränkten Armen musterte. Mein Bruder und ich gehörten nicht zu der Bande. Meine Mutter hatte ausdrücklich gesagt, wir sollten uns von diesen Jungen fernhalten. Schlagartig wurde mir klar, dass Andrea dort mit meinem Bruder irgendwelche Scherze trieb oder sonst etwas von ihm wollte. Plötzlich versetzte Andrea Giovan Battista mit der flachen Hand einen Stoß vor die Brust. Es war eher ein Schubsen als ein Schlagen. Aber es war klar, dass Andrea gegen meinen Bruder handgreiflich wurde. Den Grund dafür kannte ich nicht. Es war für mich offensichtlich, dass mein Bruder Hilfe brauchte. Ohne zu zögern, beschleunigte ich meinen Schritt und rannte dann auf die Gruppe zu. „Heh!“, schrie ich. „Was macht ihr da mit meinem Bruder?“ Überrascht und teils auch erschreckt, wandten sich die Bandenmitglieder um und sahen mich heranstürmen. Der Kreis öffnete sich, man machte mir bereitwillig Platz. Ich lief direkt auf Andrea zu und zog meinen Bruder von ihm weg, sodass er außer Reichweite seines Widersachers kam. Immer noch mit dem Stock in meiner Hand stand ich nun vor Andrea und fragte ihn aufgebracht: „Was soll das? Was soll der Unsinn?“ Der Anführer der Bande ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. „Ach, da ist ja noch einer von denen!“, rief er aus, zeigte auf mich und sah die umstehenden Jungen vielsagend an, als halte er eine Rede. „Noch einer von diesen hochnäsigen Affen!“ Ich hörte das Schimpfwort, verstand aber nicht, warum er uns als hochnäsig bezeichnete. Er fuhr fort: „Die glauben, sie sind was Besseres, nur weil ihr Vater mal für die Sforza gearbeitet hat, der feine Herr. Nein, seine Söhne spielen nicht mit uns. Sie glauben, Sie stehen über uns, diese Dummköpfe!“ Andrea blickte in die Runde und sprach weiter: „Die sind aber nichts Besseres als wir! Mein Vater hat gesagt, dass Lucia Merisi pleite ist. Die Merisis sind Schuldenmacher. Gesindel, hat mein Vater gesagt! Ja: Gesindel!“

Der beleidigt deine Mutter und deine Familie! schoss es mir durch den Kopf. Ohne ein Wort zu sagen, holte ich wutentbrannt aus und schlug mit dem Stock auf Andrea ein. Der Schlag war auf seinen Kopf gerichtet, traf ihn dort aber nicht, denn er hielt beide Hände schützend vor sein Gesicht und wich leicht zur Seite aus. So traf ich nur seine linke Schulter. Er schrie vor Schmerz auf und hielt sich die Schulter. Aus seiner geduckten Stellung heraus sah er sich hilfesuchend im Kreis seiner Gefolgsleute um. Aber keiner sprang herzu, um ihn zu verteidigen. Vielmehr standen sie unschlüssig da und warteten ab, was nun weiter passieren würde. Einen Moment lang war ich versucht, noch einmal mit dem Stock zuzuschlagen, aber dann unterließ ich es. Immer noch wütend herrschte ich meinen Gegner an: „Halte in Zukunft dein großes Maul, Bassano! Noch ein Wort gegen meine Mutter und meine Familie, dann schlage ich dich windelweich, du Spinner!“ Andrea holte Luft und machte Anstalten, irgendetwas zu entgegnen: „Du …“ Da hob ich drohend den Stock und schrie ihn erneut an: „Halt dein Maul, habe ich gesagt! Noch ein Wort und …“ Andrea hob wieder schützend die Arme hoch und verstummte, aus Angst vor weiteren Schlägen. Ich nahm nun meinen Bruder, der sich hinter mir sozusagen versteckt hatte und wir gingen unbehelligt weg. Dabei hatte ich immer noch den Stock in der Hand.

Zu Hause erzählte ich meiner Mutter, was vorgefallen war. Bekümmert sagte sie: „Was die boshaften Leute nur für Gerüchte in die Welt setzen! Es ist traurig … Aber du hast recht daran getan, deinem Bruder in seiner Not beizustehen. Nun ja, du hast einen Stock benutzt …“ „Das war kein schwerer Knüppel, sondern ein ziemlich dünnes Stöckchen.“ „Mmh, hoffen wir mal, dass der andere Junge nicht irgendwelche Verletzungen davongetragen hat.“ Die Sorge meiner Mutter war nicht unberechtigt, denn bald erschien der Vater von Andrea, Pietro Bassano, bei uns zu Hause und beschwerte sich über mich. Meine Mutter rief mich zu dem Gespräch, das sie mit ihm führte, hinzu. Er war ein grobschlächtiger Mann mit schlechten Manieren. Sein Tonfall war unverschämt, als er behauptete, ich hätte seinen Sohn ohne Grund mit einem Knüppel geschlagen. Sein Sohn habe nun blaue Flecken an der linken Schulter. „Ihr Sohn scheint aus dem Holz geschnitzt zu sein, aus welchem später Schläger werden. Er muss hart bestraft werden!“ In ruhigen, gesetzten Worten erklärte meine Mutter nun, was Andrea über sie und die Familie Merisi von sich gegeben hatte. Klein und zierlich saß sie diesem Grobian gegenüber, der mit der flachen Hand ungehalten auf den Tisch schlug und erklärte: „Das sind doch alles nur Lügen Ihres Sohnes!“ Meine Mutter sah mich an und fragte: „Ist es so gewesen, wie ich es geschildert habe?“ „Ja, Mama, genauso war es.“ Meine Mutter wandte sich dem Kerl zu und erklärte: „Signor Bassano, ich glaube meinem Sohn. Er hat mich noch nie belogen.“ „Ach was, er lügt trotzdem.“

Der Gesichtsausdruck meiner Mutter wurde ernst. „Nein, das tut er nicht. Und nun darf ich Sie, Herr Bassano, bitten, mein Haus zu verlassen.“ Wutschnaubend ging der Kerl von dannen. Es gab nie mehr irgendwelche Schwierigkeiten mit seinem Sohn oder dessen Bande.

Die Leute in Caravaggio redeten über uns. Das war schlimm genug. Schlimmer war aber, dass Verwandte – unmittelbar nach dem Tod meines Vaters – plötzlich ihr wahres Gesicht zeigten:

Als mein Vater starb, stand meine Mutter mit mehreren Kindern im Grunde allein da, obwohl mein Großvater Aratori, der an der Porta Folceria ein großes Haus hatte, noch lebte und uns unterstützte. Meine Mutter bemühte sich unverzüglich um die Vormundschaft über ihre leiblichen Kinder.

Einige Verwandte entpuppten sich nun als rücksichtslos und habgierig, denn der Tod Bernadinos und Fermos machte sie zu Erben. Unglücklicherweise hatte mein Vater kein Testament hinterlassen und meine Onkel – Fermos drei Halbbrüder – erhoben nun in mehrfacher Hinsicht Ansprüche, setzten meiner Mutter zu.

Im Haus Giovan Giacomo Aratoris fanden immer wieder Verhandlungen über das Erbe meines Großvaters und Vaters statt. Wir Kinder waren natürlich davon ausgeschlossen, aber manchmal horchten wir an der Tür des Raumes, in dem die Verhandlungen stattfanden – und hörten laute Männerstimmen, aber auch die Frauenstimme meiner Mutter, die darauf schließen ließ, dass sie sehr aufgebracht war. Lucia Merisi war eine sehr energische und auf Gerechtigkeit bedachte Frau, die sich offenbar nichts gefallen ließ. Es mussten sogar Schiedsleute eingeschaltet werden, so heftig war der Streit zwischen meiner Mutter Lucia und den drei Halbbrüdern meines Vaters. Giovan Giacomo Aratori gelang es kaum, die Gemüter zu beschwichtigen.

Am Ende wurde eine Einigung in der Erbauseinandersetzung erreicht. Meine Mutter wurde von den Schulden meines Vaters vollkommen freigestellt und bekam vier kleinere Grundstücke. Dafür erhielten meine Onkel das Haus und Land Bernardino Merisis. Zudem erklärte sich einer meiner Onkel, Francesco Merisi, bereit, für meine Halbschwester Margarita aus Fermos erster Ehe zu sorgen.

Das gesamte Land, das meine Mutter im Rahmen der Einigung erhielt, hatte keinen großen Wert. Es war eigentlich von vornherein klar, dass der Erlös aus Verkäufen dieses Landes nicht ausreichen würde, um eine Familie mit mehreren Kindern – ohne einen Vater als Ernährer – auf Dauer über Wasser zu halten. So war es nicht verwunderlich, dass sich bald wiederum Schulden anhäuften.

Vielleicht hätte sich einiges zum Besseren gewendet, wenn meine Mutter noch einmal geheiratet hätte. Aber das wollte sie nicht und etwaige Vorschläge – etwa von meinem Großvater Aratori, ihrem Vater – wies sie brüsk zurück. Sie war eine immer noch hübsche, zierliche Frau mit schwarzem Haar und hätte wahrscheinlich ohne Mühe einen anderen Ehemann finden können, wenn sie alleinstehend gewesen wäre. Da sie aber mehrere Kinder mit in eine Ehe gebracht hätte, war davon auszugehen, dass dies vielversprechende Bewerber abschrecken würde. Ich hörte einmal, wie sie zu meinem Großvater sagte: „Der Mann, der mich mit den Kindern noch nimmt, hat sicherlich selber einen Makel. Da gebe ich mich keinen Illusionen hin und verzichte lieber auf eine neue Ehe. Außerdem habe ich Fermo sehr geliebt und will mich nicht künftig irgendeinem Mann unterordnen, der an ihn nicht im Traum heranreichen kann.“ So kam es, dass meine Mutter allein blieb.

Das Geld wurde knapp und nun machte sich meine rechtschaffene Mutter Gedanken darüber, auf welche Weise ihre Kinder im Leben zurechtkommen sollten. Wir drei hatten alle die Scuola di Leggere e Scrivere – eine Grundschule – besucht, konnten also lesen und schreiben. Aber das war nur eine Voraussetzung dafür, sich überhaupt später als Erwachsene behaupten zu können. Wichtiger erschien es, einen Beruf zu ergreifen, der seinen Mann ernähren konnte. Deshalb drängte unsere Mutter uns Jungen dazu, uns für einen Beruf zu entscheiden. Aus ihrer Sicht würde Caterina heiraten und durch einen Ehemann versorgt werden. Hier galt es lediglich, einen Ehemann zu finden, der dazu in der Lage sein und ihr möglichst auch noch gefallen sollte. Aber wir Jungen mussten einen Weg finden, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Bei der Wahl seines Berufs wurde mein Bruder wahrscheinlich dadurch beeinflusst, dass unser Onkel Ludovico in Mailand Kaplan war. Jedenfalls entschloss sich Giovan Battista etwa um das Jahr 1583 herum, Priester zu werden. In jenem Jahr verstarb übrigens auch der Marchese Francesco Sforza und seine Witwe Costanza Colonna trat an seine Stelle, als Patronin unserer Familie. Giovan Battista setzte seinen Entschluss in die Tat um und nahm die Tonsur 1584; dabei wollte er wohl unserem Onkel Ludovico nacheifern, für den sich in der Kirche eine Karriere abzeichnete.

Überhaupt war Frömmigkeit in unserer Familie nahezu selbstverständlich. Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit, die damals, als ich fast dreizehn Jahre alt war, großen Eindruck auf mich machte. Mein Großvater Giovan Giacomo nahm mich einmal mit zur Basilica di Santa Maria della Fonte bei uns in Caravaggio. Er erledigte immer noch kleine Aufgaben für die Kongregation zur Pflege des örtlichen Heiligtums und wollte abends einige Handwerkerarbeiten im Inneren der Kirche kurz in Augenschein nehmen. Die Kirche war geschlossen, aber er hatte einen Schlüssel und schloss das Kirchenportal auf. Wir betraten die Basilika mit einer Lampe. Giovan Giacomo sah sich einige Reparaturstellen an und schien zufrieden. Dann sagte er lächelnd zu mir: „Komm Michele, wir besuchen noch die Heilige Jungfrau und Giannetta.“ Ich wusste, was er damit meinte: Es war Giannetta de‘ Vacchi, der am 26. Mai 1432, in der Frühe, auf einer Wiese bei Caravaggio die Heilige Jungfrau erschienen war, als sie dort Kräuter suchte. Die Erscheinung der Heiligen Jungfrau bewirkte, dass an dieser Stelle plötzlich eine Quelle entsprang, ein vertrockneter Ast soll unmittelbar danach erblüht sein. Die Quelle war für Besucher und Pilger tagsüber zugänglich, und zwar in der Heiligen Grotte, die sich unter der Kirche befand. In der Grotte war es üblich, betend Zwiesprache mit der Heiligen Jungfrau und Giannetta zu halten. – Die Heilige Grotte, den Sacro Speco, suchten wir nun auf.

Dort stellte mein Großvater die Lampe ab und wir tranken von dem Wasser, das nach allgemeiner Auffassung Wunder bewirken kann. Anschließend senkte Giovan Giacomo den Kopf, faltete die Hände und betete halblaut ein Vaterunser. Dann sank er auf die Knie und bedeutete mir mit einer Geste, dass ich es ihm gleichtun sollte. „Knie nieder, Junge!“, sagte er leise. Ich tat, was er verlangte. Mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen verharrte mein Großvater in dieser Stellung, offenbar lautlos und inbrünstig betend. Ich hatte zwar auch die Hände gefaltet, aber ich betete nicht, sondern sah ihn im spärlichen Licht der Lampe von der Seite aus an: Diesen weißhaarigen Mann, der das Oberhaupt der Familie war, der in allen Fragen immer so etwas wie eine letzte Instanz war. Es war unverkennbar, dass er gläubig und tief bewegt war. Dies zu sehen, blieb nicht ohne Wirkung auf mich.

Ich glaubte, weil er glaubte! Noch heute habe ich manchmal das Bild meines betenden Großvaters vor meinem geistigen Auge, wenn es um Glaubensfragen geht. Ja, ich glaube an Gott, auch wenn man mir manchmal Gegenteiliges nachsagt.

1584 – 1588 Malerlehre in Mailand

Für mich war eigentlich vorgesehen, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters Fermo treten und wie er Maurermeister werden sollte. Deshalb arbeitete ich auch einige Zeit als Handlanger bei meinen Onkeln väterlicherseits, die ebenfalls Meister des Maurerhandwerks waren. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich in der Sommerhitze Steine schleppte, bis an den Rand der Erschöpfung. So fand ich schnell heraus, dass der Beruf eines Maurers sehr anstrengend und hart sein kann. Das gefiel mir nicht sonderlich, vor allem nicht die Aussicht, mich vielleicht mein Leben lang abplagen zu müssen. Ich überlegte, zermarterte mir das Hirn, um meiner Mutter einen anderen Beruf für mich vorzuschlagen und den Strapazen, die mich als Maurer erwarteten, zu entgehen. Lange dachte ich nach, aber mir fiel kein Beruf ein, der mich interessiert hätte. Doch einmal, als ich meine Gedanken wandern ließ, erinnerte ich mich an die herrschaftlichen Bauten der Sforza Colonna, insbesondere an die prächtige Ausstattung der Räume in diesen Gebäuden. Und plötzlich kamen mir die Bilder in den Sinn, die ich dort an den Wänden gesehen hatte. Nicht einzelne Gemälde – die ich als Junge auch gar nicht in meinem Gedächtnis hätte speichern können –, sondern bestimmte „Arten“ von Bildern: Porträts, ganze Galerien mit den Bildnissen von Vorfahren der Sforza Colonna, denn die waren sehr stolz auf ihre Geschichte; oder Bilder von geflügelten, dicklichen Engelchen und vielfarbigen antiken Göttern (von denen ich damals allerdings noch keine Ahnung hatte), zum Teil sogar an der Decke von Räumen.

Alle diese Gemälde – viele in goldfarbenen, kunstvollen Rahmen – sahen in meiner Erinnerung edel und wertvoll aus. Sie waren Teil dessen, was in meiner kindlichen Vorstellung zur Adelsfamilie der Sforza Colonna gehörte und ihren Glanz ausmachte: Bilder in kostbar glänzender Einfassung, die in den riesigen Räumen der Paläste dieser Familie hingen. Bilder als prächtiger Schmuck für Deckengewölbe. Gemälde, Reichtum, Macht, Nobilità – das gehörte für mich zusammen.

So kam ich schließlich auf die Idee, Maler werden zu wollen. Als ich dies meiner Mutter sagte, lachte sie überrascht und schüttelte, ohne groß nachzudenken, sofort den Kopf. Einen Maler hatte es in den weitverzweigten Familien der Merisi und Aratori noch nie gegeben. „So eine Lehre ist eine kostspielige Sache. Maler sind eigentlich keine richtigen Handwerker wie etwa Maurer, selbst wenn sie ihre Arbeit mit den Händen verrichten und sich in manchen Städten zu Zünften zusammengeschlossen haben. Du, Michele, bist der Sohn eines Handwerkers und solltest als ältester Sohn der Tradition folgen, den Beruf des Vaters oder einen ähnlichen zu ergreifen.“ Aber ich ließ nicht locker: Mit meinem Wunsch bedrängte ich meine Mutter und meinen Großvater Giovan Giacomo immer wieder, obwohl es bis dahin niemals Anzeichen dafür gegeben hatte, dass ich für das Zeichnen und Malen besonderes Talent hatte. Meine Mutter wies mich ausdrücklich darauf hin und sagte sogar einmal: „Ein schlechter Maler hat immer einen Fehler gemacht: Er hat den falschen Beruf gewählt!“ Aber je öfter man mich zurückwies, desto hartnäckiger wurde ich. Endlich gab man aber meinem Drängen nach.

Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit meiner Mutter und meinem Großvater an dem Tisch in der Küche saß. Man hatte mich von draußen zu dem Gespräch hereingerufen. Großvater Aratori sagte nachdenklich zu meiner Mutter: „Als Maler kann der Junge später über den Stand als einfacher Handwerker, der von Geburt an eigentlich für ihn vorgesehen ist, zu höherem Rang aufsteigen. Ein guter, bekannter Maler steht einem Rechtsanwalt oder Universitätsprofessor vom Ansehen her nicht viel nach. Das ist eine große Möglichkeit für ihn und für das Ansehen unserer Familie.“ Meine Mutter antwortete ihm: „Vater, sicherlich ist es so, wenn er erfolgreich sein sollte. Aber das sind vorerst Träume oder allenfalls schöne Hoffnungen! Ein erfolgloser Maler, der seinen Unterhalt von seltenen Kleinaufträgen bestreiten muss, steht im Ergebnis schlechter da, als etwa ein Schneider, der über einen großen Kundenstamm verfügt und in seinem Beruf Erfolg hat. Aber es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass Michele sich als Maler bewährt und für seine Kunstfertigkeit bekannt wird. Die Welt steht ihm offen und niemand kann in die Zukunft schauen!“ Sie seufzte tief und wandte sich nun mir zu: „Wenn es wirklich dein Herzenswunsch ist, Michele, ein Maler zu werden, dann sollst du diese Kunst auch erlernen. Hoffentlich hast du das notwendige Geschick dazu!“ Ich nickte bloß eifrig und freute mich auf das, was kommen sollte. Meine Mutter und mein Großvater waren sich einig: Ich durfte den Beruf erlernen, den ich erlernen wollte.

So wurde ich mit einem Vertrag vom 6. April 1584 für vier Jahre bei Simone Peterzano in die Lehre gegeben, einem Maler, der damals in Mailand als bester Lehrer für diesen Beruf galt.

Das Lehrgeld war hoch, es betrug jährlich 24 Scudi (Golddukaten).

Im Jahr 1584 verstarb leider auch mein Großvater Giovan Giacomo und so brach für meine Mutter auch seine Hilfe und Unterstützung weg. Der Tod dieses Mannes, der mit seiner Umsicht und Klugheit immer Einfluss auf die Geschicke der Familie genommen hatte, traf nicht nur meine Mutter hart, sondern auch mich selbst. Ich war kein kleines, unverständiges Kind mehr, hatte also schon eine Vorstellung davon, was der Tod bedeutet. Zudem war Giovan Giacomo in gewisser Hinsicht so etwas wie ein Vorbild für mich gewesen. Kurz nach dem Tod meines Großvaters schenkte Costanza Colonna meiner Tante, einer geborenen Aratori, aus Gründen der Fürsorge ein Haus. Diese Tante war die Amme ihrer Kinder und die beiden Frauen hingen sehr aneinander.

Die Bewältigung der finanziellen Belastungen, die durch das Lehrgeld entstanden, fielen meiner Familie nun schwer. Zwar beinhaltete der Vertrag mit Peterzano Kost und Logis für mich, aber das entlastete meine Mutter nicht sehr. Die Schulden wuchsen weiter an. 1585 musste meine Mutter schließlich zur Beschaffung von Bargeld ein Grundstück verkaufen. Ihr Vater, der sie sonst in geschäftlicher Hinsicht beraten und unterstützt hatte, lebte nicht mehr. Für den Verkauf benötigte sie eine behördliche Sondergenehmigung, die ihr auch erteilt wurde. Das Geld aus dem Verkauf wurde vor allem zur Bezahlung von Peterzano benötigt, damit dieser die Lehrausbildung für mich nicht abbrach und das bisher schon Gezahlte gegenstandslos würde.

Die Sondergenehmigung für meine Mutter enthielt die Auflage, dass meine Geschwister bei einer späteren Aufteilung der familiären Güter entschädigt werden sollten. Durch den Grundstücksverkauf waren die Lehrgeldzahlungen für die nächsten beiden Jahre gesichert; und auch danach gelang es meiner Mutter, diese Zahlungen sicherzustellen.

Ich lebte von April 1584 ab die nächsten vier Jahre im Haushalt von Simone Peterzano, den ich als „Meister“ (maestro) oder „Herrn“ (dominus) anzureden hatte. Der Maler war in der Kirchengemeinde San Giorgio al Pozzo Bianco in Mailand ansässig. Er war ein kräftiger, untersetzter Mann mit hoher Stirn und Kinn- sowie Oberlippenbart. Sein äußeres Erscheinungsbild wirkte strenger, als er in Wirklichkeit war. – Schon am ersten Tag im Haushalt meines Meisters lernte ich Luca Cavalli kennen, der ebenfalls bei Peterzano in die Lehre ging. Er war der Sohn eines wohlhabenden Fleischers und hatte schon das erste Lehrjahr hinter sich gebracht. Luca erzählte mir einmal, sein Vater habe nicht gewollt, dass er ihm in dem wenig geachteten Beruf des Fleischers nachfolgte. Er sollte als Maler „etwas Besseres“ werden. Peterzano hielt ihn für sehr talentiert und von Anfang an waren wir Konkurrenten um die Anerkennung unseres Meisters. Luca war ein Jahr älter, größer und kräftiger als ich, ein Junge mit einem dunklen Lockenkopf und dem ersten Flaum auf der Oberlippe, dem Ansatz eines Bärtchens. Er hatte eine ausgeprägte Neigung zu bösartigem Spott und war so etwas wie der Quälgeist meiner Lehrjahre.

Außer uns beiden hatte Peterzano manchmal weitere Gehilfen (garzoni), die in seiner Werkstatt aber nur für größere Aufträge angestellt und danach nicht weiterbeschäftigt wurden.

Simone Peterzano, Selbstporträt, 1589

https://de.wikipedia.org/wiki/Simone_Peterzano#/media/File:Peterzano_1589.jpg

Luca und ich bewohnten im Haus Peterzanos gemeinsam ein kleines Zimmer. Wir nahmen unsere Mahlzeiten zusammen mit unserem Meister ein. Wir waren auch des Öfteren dabei, wenn er die Werkstätten (bottegas) anderer Maler besuchte oder bei sich zu Hause Besuch empfing.

Ebenso musste einer von uns zur Bedienung bereitstehen, wenn er befreundete Maler zum Abendessen eingeladen hatte und danach ein kleiner Umtrunk am Kaminfeuer erfolgte. Dabei schnappte ich einiges in Bezug auf die Malerei und den Malerberuf auf, was mich zum Nachdenken anregte.

Gleich zu Beginn meiner Lehrzeit forderte mich Peterzano auf, mir ein Skizzenbuch anzulegen und mit allem zu befüllen, was mir als Maler wichtig wäre. Er drückte mir sein eigenes Buch in die Hand und sagte: „Schau, Michele, dies ist eines meiner Skizzenbücher! Auch Leonardo da Vinci besaß solche Notizbücher. Meine Skizzenbücher sind für mich von unschätzbarem Wert, eine Quelle von Inspirationen und Erfahrungen.“ Peterzano half mir sogar beim Aussuchen eines geeigneten Buches und kaufte es mir. Es war das in Schweinsleder gebundene, das ich heute noch besitze.

Zu jener Zeit habe ich damit begonnen, ein solches Buch zu nutzen und diese Gewohnheit, die mir bei der Umsetzung von Aufträgen sehr hilfreich war, beibehalten. Im Laufe der Jahre bin ich dazu übergegangen, dort auch wichtige Daten und Vorkommnisse in meinem Leben schriftlich festzuhalten.

Die ersten Arbeiten, die Peterzano mir übertrug, waren das Fegen des Fußbodens und das Unterhalten eines Feuers, wenn es kalt in der Werkstatt war. Zudem zeigte er mir, welche Gegenstände ich für ihn bereitlegen sollte. Als er sah, dass ich diese einfachen Aufgaben gut bewältigte, übertrug er mir weitere: Ich hatte Pinsel zu säubern, Leinwände für das Malen vorzubereiten und Pigmente zu reiben oder zu mahlen. Später kam das Anrühren und Mischen von Farben hinzu. Dabei gab es schon einen ersten Verdruss, denn einige Farbpigmente sind sehr teuer, insbesondere das Ultramarin, das aus Lapislazuli gewonnen wird. Beim Anrühren dieser Farbe machte ich einen Fehler, sodass diese verklumpte und fast unbrauchbar wurde. Peterzano merkte aber noch früh genug, dass da etwas falsch lief und rief: „Heh, was machst du da, Michele!? So geht das nicht! Gib mal her!“ Er nahm mir, während Luca sichtlich frohlockte, den Farbtopf aus der Hand. „Mal sehen, ob da noch was zu retten ist …“ Ein anderer Meister hätte mir sicherlich vor Wut ein paar Ohrfeigen verpasst, aber Peterzano ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er holte eine Flasche, goss daraus etwas in den Topf, rührte darin herum und betrachtete das kleine Rührholz. „Hmm, das geht gerade noch, Michele … du musst aufpassen! Ich kann es mir nicht leisten, Geld aus dem Fenster zu werfen. Ich zeige dir jetzt noch einmal, wie du die Farbe anrühren musst. Und schau auch mal, wie Luca das macht … der kann das schon recht gut.“ Luca warf sich angesichts dieses Lobes in die Brust, strahlte und klopfte mir gönnerhaft auf den Rücken: „Das wird mit der Zeit schon noch besser. Du bist vielleicht etwas schwer von Begriff …“

Neben der Übertragung solcher untergeordneter Aufgaben wurden mir nach einiger Zeit dann grundsätzliche Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die zum Malerhandwerk gehören.

Dazu gehörte unter anderem das Zeichnen. Peterzano sah es als eine Grundvoraussetzung für das Malen an. Zunächst gab er mir einige Zeichnungen, die er selbst gefertigt hatte, und forderte mich auf, diese abzuzeichnen. Anfangs stellte ich mich etwas unbeholfen an. Als ich ihm meine erste Zeichnung in die Hand gab, schaute er lange darauf und schüttelte dann ganz langsam den Kopf: „Oh weh! Wenn das so weitergeht, Michele, dann sehe ich schwarz für dich als Maler.“ Ich war ein wenig entsetzt, als er sich so äußerte, denn ich hatte mit einer solchen Reaktion meines Meisters nicht gerechnet, obwohl ich selbst das Gefühl hatte, die vorgegebene Zeichnung nicht gut wiedergegeben zu haben.

Hier zeigte sich schon gleich zu Anfang meiner Lehre ein Charakterzug Peterzanos, der mir damals nicht sehr angenehm war. Wenn es um Fragen der Kunst ging, sagte er gleichsam rücksichtslos seine Meinung, auch wenn sie hart oder schroff klang. Dadurch wusste man aber sofort, woran man war, er redete nicht um den heißen Brei herum. Er meinte es nicht böse, es ging ihm um die Sache. Im Nachhinein betrachtet, war dieser Charakterzug für mich als Lehrling sogar sehr nützlich und hilfreich. Aber es tat weh, als er schließlich noch anfügte: „Sieh dir an, wie Luca dabei vorgeht, auch davon kannst du lernen.“ Wieder einmal wurde Luca mir als Vorbild hingestellt und mir vorgezogen. Peterzanos Äußerungen entnahm ich, dass er das Talent von Luca wohl höher bewertete als meines. Ich empfand es jedenfalls so. Vielleicht spielte er aber nur darauf an, dass Luca mehr Erfahrung als ich hatte.

Als ich mich an die nächste Kopie einer Zeichnung (es ging um die Darstellung einer Blume) machte, strengte ich mich an und ließ mir viel Zeit. Luca schaute mir des Was soll das denn werden? Eine Blume? Ha, ha! Das sieht eher aus wie ein Baum… Du hast eben kein Talent.“ Aus seinen Worten sprach die reine Gehässigkeit. Aber schließlich war die Kopie dann doch fertig und ich legte sie meinem Meister vor. Gespannt und auch etwas ängstlich schaute ich ihn dabei an. Hatte ich für den Beruf des Malers möglicherweise tatsächlich gar kein Talent? – Peterzano sah wieder einige Zeit auf das Blatt der Kopie, dann spitzte er leicht die Lippen und meinte: „Schon besser! Du hast offenbar begriffen, Michele, dass du an dir arbeiten musst, dich mit den Dingen vertraut machen musst. Gut! Gut … nur weiter so!“ In dem Moment war ich glücklich, denn das war durchaus ein Lob, und ich war offensichtlich auf dem richtigen Weg.

Und so war es in der Tat: Meine Zeichnungen wurden immer besser, sodass mein Meister recht zufrieden mit mir war. Hier zeichnete sich etwas ab, was sich im Laufe meiner Lehrzeit noch wiederholen sollte. Bei allem, was mir schrittweise beigebracht wurde (das Abzeichnen von Skizzen Peterzanos, später das Abzeichnen von antiken Statuen, dann das Nachahmen von Zeichnungen älterer Meister usw.) tat ich mich zunächst sehr schwer. Auf Anhieb gelang mir so gut wie nichts. Ich brauchte immer einige Zeit, bis ich mir klargemacht hatte, worauf es ankam. Sobald ich dies begriffen hatte, steigerte ich mich in der jeweiligen „Disziplin“ so weit, dass mein Meister mit mir zufrieden war. Übrigens hatte auch er schon bald erkannt, dass ich mich immer erst einarbeiten musste, um etwas zu beherrschen. Einmal sagte er zu mir: „Michele, es sieht so aus, als ob du zwar nicht die Begabung der großen Meister hast. Die Kunstfertigkeiten fliegen dir nicht zu. Aber sobald du dich orientiert hast, steigerst du dich in erstaunlicher Weise. Ich glaube nicht, dass du nur ein mittelmäßiger Maler werden wirst, wenn du mit allen Fertigkeiten vertraut bist, die ich dir beibringen kann!“ Solche Äußerungen waren für mich ein Ansporn, und ich strengte mich an, denn das Lehrgeld sollte nicht vergeblich gezahlt worden sein. Meine Mutter hatte die Erwartung, dass bei der Lehre etwas herauskommen sollte; und ich wollte sie auf keinen Fall enttäuschen.

Trotzdem war ich nicht immer fleißig und ehrgeizig. Manchmal hatte ich einfach keine Lust, mich anzustrengen und zu bemühen, ein guter Maler zu werden. Dann stellte ich mich krank, täuschte Durchfall oder andere Wehwehchen vor, um in Ruhe gelassen zu werden. Sicherlich durchschaute Peterzano solche Vorwände, mich der Arbeit zu entziehen. Aber er nahm meine kleinen Schwindeleien einfach hin, ohne mich zur Rede zu stellen oder unter Druck zu setzen. Er wollte mir nie irgendetwas aufzwingen. Er gab nur Ratschläge und leitete mich an, aber er drängte sich dabei nie auf.

Im Zeichnen machte ich gute Fortschritte. Bald ließ Peterzano mich Werke von bekannten Meistern abzeichnen. So lernte ich etwa die Kunst Raffaels, Michelangelos und Dürers kennen, und ich versuchte mich sozusagen an ihrer Perfektion. Luca gefiel diese Entwicklung natürlich nicht. Er versuchte, mich mit Spott und Häme unsicher zu machen, beispielsweise durch Aussprüche wie: „Oh, der zweite Michelangelo Buonarroti hat wieder ein großes Werk geschaffen! Da müssen ja alle gleich Beifall klatschen! Du hast bloß Glück, dass der Meister seine Brille nicht aufgesetzt hatte, als er sich dein großes Werk ansah …“ Meist antwortete ich auf solche Frotzeleien nur kurz und bündig: „Ach, halt den Mund und mach es besser!“

Im nächsten Schritt meiner Ausbildung kam die Farbe hinzu:

Ich lernte, wie man erst den Entwurf (modello) eines Gemäldes oder Freskos anfertigt und diesen Entwurf dann umsetzt. Erst wird flüchtig die ganze Bildkomposition mit der Zeichenfeder skizziert. Danach nimmt man sich einige Elemente dieser Komposition vor und erstellt mit Kohle oder Kreide Studien dazu; das betrifft zum Beispiel Figuren. In Ölfarbe werden die Einzelstudien dann zu einem Ganzen zusammengefügt, das man dann als Modello bezeichnet.

Peterzano machte mir klar, dass manche Auftraggeber vor der Ausführung des eigentlichen Werkes erst einmal ein solches Modello verlangen und sich vorbehalten, ob sie es akzeptieren oder nicht.

Nachdem ich nun einen Entwurf anfertigen und farblich umsetzen konnte, brachte mir mein Meister das Malen mit Ölfarben bei. Hierbei tat ich mich nicht ganz so schwer wie beim Zeichnen und machte schnell gute Fortschritte. Schnell war mir klar, dass dies später mein eigentliches Betätigungsfeld werden würde. Das Malen in Öl bereitete mir Freude. Aber was sollte ich malen?

Die Frage war schnell beantwortet.

Ich lernte durch Peterzano die damals gängigen Bildgattungen kennen. So wurde ich aufgefordert, religiöse oder mythologische Themen umzusetzen, Allegorien in eine bildliche Darstellung umzuwandeln und Porträts zu malen. Zur Zeit meiner Lehre entwickelte sich gerade die Gattung des Stilllebens in Italien, auch im Bereich von Mailand. Giovan Paolo Lomazzo, ein Maler und Freund Peterzanos, war an die Zeichnungen gekommen, die Leonardo da Vinci in dieser Stadt hinterlassenen hatte. Dazu gehörten unter anderem Naturstudien; diese wurden auch in Peterzanos Werkstatt als Vorlagen genutzt. Lomazzos Schüler, Ambrogio Figino, experimentierte mit der Wiederbelebung der antiken Malgattung der xenia, der Stilllebenmalerei. So malte er mit großem Erfolg einen Pfirsichteller. Ich kenne ihn und seine Arbeiten aus meiner Lehrzeit.

Nur im Malen von Landschaften habe ich mich damals nicht sonderlich geübt, allenfalls im Hinblick auf kleine Hintergrundausschmückungen in Gemälden.

Wichtig für mich war aber vor allem der Gesichtspunkt, dass die genaue Wiedergabe der Wirklichkeit und damit die Nachahmung der Natur in Mailand großen Anklang fand und sehr geschätzt war. Dies strebten alle dortigen Maler daher an und sahen darin die höchste Meisterschaft für einen Künstler. Dieses Bestreben erbte ich sozusagen durch die Ausbildung bei Peterzano, denn auch er selbst war darum sehr bemüht. Auch bei meinen Versuchen, kleine Bilder in Öl zu malen, ließ mich Luca Cavalli nicht in Ruhe. Wenn er beispielsweise merkte, dass ich mit hoher Aufmerksamkeit an Details eines Gegenstands oder einer Figur malte, kam er manchmal herbei und tat so, als wolle er sich das Bild aus der Nähe ansehen. Scheinbar aus Versehen stieß er dann etwa mit der Brust gegen meinen Arm, sodass der Pinsel auf der Leinwand verrutschte und ungewollte Striche oder Kleckse entstanden. „Oh, das tut mir aber wirklich leid, Michele!“, meinte er dann. „Das wollte ich nicht.“ Mühsam musste ich die entstandenen Schäden dann wieder beseitigen oder ausgleichen.

Ich durchschaute sein hinterhältiges Verhalten natürlich, und das sagte ich ihm auch. Aber es nützte nichts. Immer wieder trieb er seine boshaften Spielchen mit mir. Mit Worten konnte ich mich also nicht wehren. Vielleicht hätte ich mich mit meinen Fäusten gewehrt. Aber einerseits war mir Luca als der ältere von uns beiden körperlich deutlich überlegen. Und andererseits war ich nicht sicher, ob tätliche Angriffe auf meinen Quälgeist nicht dazu führen würden, dass Peterzano mich zu meiner Mutter nach Hause schicken würde. Er kannte die Umtriebe Lucas nämlich nicht, denn ich hatte fast immer darauf verzichtet, meinen Lehrlingskollegen bei unserem Meister anzuschwärzen. Einmal hatte ich es versucht, war aber von Peterzano darauf hingewiesen worden, dass es sich doch offenbar um ein unbeabsichtigtes Missgeschick gehandelt habe, für das man Luca keine Schuld geben könne. Wenn ich mich also mit meinen Fäusten gegen Luca gewehrt hätte, wäre ich in den Augen Peterzanos der Bösewicht gewesen, nicht er. Ich wollte meiner Mutter keinen Kummer bereiten und so nahm ich die kleinen Drangsalierungen erst einmal hin.

Als nächster Schritt in meiner Ausbildung war die Fresko–Malerei vorgesehen.

Peterzano war bekannt für seine Meisterschaft in dieser Technik. Leider fehlte es damals an einem Großauftrag, der es Peterzano erlaubt hätte, mich in größerem Umfang in eine solche Arbeit einzubinden. Zunächst erklärte er mir die Technik erst einmal in der Theorie und beließ es dabei, bis sich eine Gelegenheit ergab, meine Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. Diese Gelegenheit ergab sich, als er den Auftrag erhielt, im Hause eines reichen Mailänder Aristokraten die Decke eines nicht sehr großen Raumes a fresco mit lustigen, kleinen Engelsfiguren zu bemalen. Ein solches Fresko malt man in sogenannten „Tagwerken“ (giornata), also in Arbeitseinheiten, die man an einem Tag erledigen kann. Die Freskomalerei erfordert, dass ein Motiv beziehungsweise ein zu bemalender Bereich an einem Tag fertiggestellt wird, da es sonst unter anderem gravierende Farbunterschiede geben kann.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie Meister Peterzano mich im Rahmen einer solchen giornata für den Auftrag des reichen Mailänders einsetzte. Schon im Vorfeld hatte Luca mich gewarnt: „Das Malen a fresco ist eine schwierige Sache. Du musst schnell sein und trotzdem ganz sorgfältig arbeiten. Ich glaube übrigens nicht, dass dir so etwas leichtfällt. Die Schnelligkeit kann man schlecht lernen. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Meister Peterzano hat mir übrigens gesagt, dass manche auch mit viel Übung in dieser Technik kaum vorankommen. Ich habe schon mit Erfolg a fresco gemalt. Ob du es kannst, wird sich bald zeigen.“ Diese Sätze von ihm hatte ich noch im Kopf, als ich mit Peterzano den Raum betrat, der mit den Fresken geschmückt werden sollte. Zu meinem Leidwesen war auch Luca dabei, der meine Ängste und Befürchtungen zu ahnen schien und mich schon in einer Art Vorfreude angrinste.

Die notwendigen Vorbereitungen waren getroffen und die Arbeiten begannen.

Auf die befeuchtete Wand war schon der grobe Kalkputz (aus Weißkalk, Kies und Sand) aufgebracht worden. Darauf wurde nun eine feinere Schicht aus denselben Materialien aufgetragen, die ich im Auftrag des Meisters schon vorbereitet hatte. Diese feinere bzw. zweite Schicht nennt man Arriccio; sie ist recht cremig. Beim Malen von Fresken muss tatsächlich alles recht schnell gehen, deshalb trifft man vorher umfangreiche Vorbereitungen, wozu auch eine Vorzeichnung gehört. Meister Peterzano hatte eine solche Vorzeichnung, die eine Engelsfigur darstellte, schon gefertigt, und zwar auf einem Karton. Er gab mir den Karton und forderte mich auf, die Umrisse mit dem rötlichen Erdpigment Sinopia durchzupausen, also auf die Arriccio-Schicht zu übertragen. Das machte ich mit einem spitzen Griffel zu seiner Zufriedenheit. Danach wurde über die Arriccio-Schicht eine weitere – sehr dünne – Schicht aufgetragen, die man intonaco nennt. Sie besteht aus Sand oder Marmorstaub und Kalk. Manchmal werden auch noch weitere solche feinen Schichten aufgetragen. Hier war dies jedoch nicht der Fall.

Nach dem Auftragen der Intonaco-Schicht kommt die eigentliche Schwierigkeit der Fresko-Malerei: Man malt wortwörtlich a fresco, also ‚ins Frische‘ auf die Intonaco-Schicht. Dabei werden die über Nacht eingesumpften Farbpigmente beziehungsweise die Farben auf den noch feuchten feinen Putz aufgetragen. Das muss schnell gehen, viel Zeit zum Korrigieren bleibt nicht. Jeder Handgriff, jeder Pinselstrich muss gekonnt sein, muss perfekt sitzen. Man arbeitet in Eile, unter Zeitdruck, aber mit großer Präzision. Sonst ist die giornata verdorben. Es darf also nicht zu viel Farbe aufgetragen werden, die Farbe soll nicht verlaufen.

Leider passierte mir genau das! Das war aus meiner Sicht kein Wunder, denn ich stand auf einem kleinen Gerüst und malte „über Kopf“, also mit nach oben gestreckten Armen. Ich hatte zu viel Farbe am Pinsel, weil ich ja keinerlei Erfahrungen in dieser Hinsicht hatte sammeln können.

Zudem hatte mich mein Meister dadurch nervös gemacht, dass er unten vor dem Gerüst stand und mir „Schnell, schnell! Das muss jetzt zügig gehen!“ zugerufen hatte. Ich trug zu viel auf, die Farbe verlief, ich wollte gegensteuern, verschlimmerte alles aber nur noch! Die Farbe tropfte sogar vom Pinsel auf das Gerüst. Die Figur des Engels war entstellt.