9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

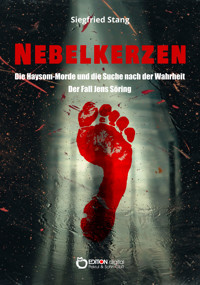

Beim Militär dienen Nebelkerzen unter anderem dazu, die eigenen Truppen zu tarnen. In der Rhetorik werden sie als Ablenkungsmanöver verstanden. Tarnung und Ablenkung – darum geht es in diesem Buch, das sich ganz aktuell mit den besonders grausamen Morden an Derek und Nancy Haysom befasst, die 1985 in den USA für Aufsehen und Entsetzen sorgten. Doch wer war der wirkliche Mörder? Gleich eingangs beschreibt der Autor eine grundlegende Schwierigkeit, die Wahrheit zu finden: Wer sich ohne Vorkenntnisse mit den Haysom-Morden befasst, stößt schnell auf ein Problem, und zwar die außergewöhnliche Komplexität und Vielschichtigkeit des Falles. Es gibt viele neue Wendungen und „Scheinbeweise.“ Dadurch entsteht der Eindruck von Unübersichtlichkeit. Anfangs scheint alles noch recht einfach, als der deutsche Diplomatensohn Jens Söring gesteht, den Doppelmord ausgeführt zu haben, wozu ihn seine Freundin Elisabeth Haysom – die Tochter der Opfer –angestiftet haben sollte. Doch ab 1990, als er im Prozess sein Geständnis widerrief, verkomplizierte sich der anfängliche Sachverhalt enorm: Der Angeklagte setzte an die Stelle seines Geständnisses eine neue Version der Abläufe am Mordtag. Nun sollte plötzlich seine Ex-Freundin die Morde begangen haben, wahrscheinlich unterstützt von einem unbekannten Mann. Söring wollte die Tat nur aus Liebe auf sich genommen haben, und um Haysom vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren. War Jens Söring unschuldig? Das wollte auch der Autor herausfinden: Im Zuge meiner Recherchen zu dem Fall und den Ereignissen in der weiteren Folge habe ich versucht, so gut wie alle verfügbaren Informationen beizuziehen und auszuwerten. Es war, als arbeite man sich durch ein Dickicht vor. Schon bald kristallisierten sich jedoch Zusammenhänge und Erkenntnisse heraus, die verblüffend waren und den Fall insgesamt in einem neuen Licht erscheinen lassen. Manchmal drängte sich der Eindruck auf, dass immer wieder versucht worden war, die Wahrheit zu verdunkeln und zu vernebeln. Ein unerwarteter Glücksfall ergab sich für den Autor, als er sich am 29. November 2021 in Hamburg zu einem ausführlichen Gespräch mit Jens Söring treffen und über seine Sicht auf den Doppelmord-Fall sprechen konnte: Wir haben uns fast sieben Stunden lang unterhalten. Es war ein äußerst spannendes und instruktives Gespräch, das wir führten. Aber ist Söring auch glaubwürdig? Am Ende seiner sehr detaillierten und spannend zu lesenden Erwägungen kommt Stang zu einem eindeutigen Urteil.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 858

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Siegfried Stang

Nebelkerzen

Die Haysom-Morde und die Suche nach der Wahrheit. Der Fall Jens Söring

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

ISBN 978-3-96521-822-2 (E–Book)

2022 EDITION digital

Pekrul & Sohn GbR

Godern

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Tel.: 03860 505788

E-Mail: verlag@edition–digital.de

http://www.edition–digital.de

Vorwort

Der Doppelmord an Derek und Nancy Haysom vom 30. März 1985 ist einer der faszinierendsten Kriminalfälle der letzten Jahrzehnte, der in den USA und Deutschland bis heute Aufsehen und Interesse erregt.

Wer sich ohne Vorkenntnisse mit den Haysom-Morden befasst, stößt schnell auf ein Problem, und zwar die außergewöhnliche Komplexität und Vielschichtigkeit des Falles. Es gibt viele neue Wendungen und „Scheinbeweise.“ Dadurch entsteht der Eindruck von Unübersichtlichkeit.

Der Grundsachverhalt lässt sich wie folgt noch relativ einfach skizzieren:

Im Jahr 1985 wurden die Eheleute Haysom im US-Bundesstaat Virginia brutal ermordet und verstümmelt.

Die Polizei tappte zunächst im Dunkeln, man zog unter anderem einen Ritualmord in Erwägung.

Einige Monate nach der Tat flüchteten Elisabeth Haysom – die Tochter der Opfer – und ihr Freund, der gebürtige Deutsche Jens Söring, aus den USA. Sie wurden 1986 nach Betrugstaten in England festgenommen und gerieten aufgrund von sichergestellten Briefen und Tagebucheintragungen unter Mordverdacht. Söring gestand, den Doppelmord ausgeführt zu haben, wozu ihn seine Freundin angestiftet haben sollte.

Doch ab 1990, als er im Prozess sein Geständnis widerrief, verkomplizierte sich der anfängliche Sachverhalt enorm: Der Angeklagte setzte an die Stelle seines Geständnisses eine neue Version der Abläufe am Mordtag. Nun sollte plötzlich seine Ex-Freundin die Morde begangen haben, wahrscheinlich unterstützt von einem unbekannten Mann. Söring wollte die Tat nur aus Liebe auf sich genommen haben, und um Haysom vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren.

Nach seiner Verurteilung führten Söring und seine Anwälte eine Vielzahl von Aspekten ins Feld, um seine Behauptung zu stützen, dass er unschuldig sei. Bald stand in Rede, dass er in den Ermittlungen und im Prozess rechtswidrig benachteiligt worden wäre. Im Laufe der Jahre wurden Gutachten in Auftrag gegeben und immer wieder angeblich neue Erkenntnisse publik gemacht. Unter anderem ging es auch um zwei Obdachlose als mutmaßliche Mörder. Bald hatte wohl nur noch derjenige den Überblick, der sich beständig auf dem Laufenden gehalten hatte. 2009 kamen noch DNA-Untersuchungsergebnisse hinzu, woraus Söring und seine Unterstützer schlossen, dass es neben Elisabeth Haysom am Tatort noch zwei unbekannte Männer gegeben haben müsse. Und im Jahr 2016 meldete sich ein neuer Zeuge zu Wort. Die Fülle der Behauptungen und Fakten „erschlägt“ einen interessierten Leser geradezu.

Als Autor des vorliegenden Buches habe ich mich deshalb um eine übersichtliche und – soweit möglich – leicht lesbare Darstellung bemüht. Dazu habe ich eine chronologische Schilderung der Geschehnisse gewählt. Im Rahmen dieser Chronik werden neben den Ereignissen auch die jeweils aktuellen Diskussionspunkte erörtert. Einige dieser Diskussionspunkte wurden in den Anhang des Buches „ausgelagert.“ Noch ein Hinweis: Angesichts der komplizierten Sachlage und der vielen tiefgründigen Diskussionspunkte war es nicht möglich, dem Leser hier und da eine gewisse „Schräubchenkunde“ und einige Spitzfindigkeiten zu ersparen.

Dem Leser mag auffallen, dass ab und an verschiedene Gesichtspunkte mehrmals aufgegriffen worden sind.

Es handelt sich dabei aber nicht um bloße Wiederholungen der Aspekte, sondern besagte Umstände wurden dann jeweils in einen anderen Zusammenhang oder in andere Argumentationskomplexe eingearbeitet, wenn sie dazu aussagekräftig waren.

Als ehemaliger Kriminalbeamter habe ich mich 2021 unvoreingenommen an die Untersuchung des spektakulären Falles gemacht. Mich reizte dessen einzigartiger Facettenreichtum, den man selten in einem Kriminalfall findet: Also eben jene Drehungen und Wendungen, die den Mordfall in der Beurteilung so schwierig machen.

Im Zuge meiner Recherchen zu dem Fall und den Ereignissen in der weiteren Folge habe ich versucht, so gut wie alle verfügbaren Informationen beizuziehen und auszuwerten. Es war, als arbeite man sich durch ein Dickicht vor. Schon bald kristallisierten sich jedoch Zusammenhänge und Erkenntnisse heraus, die verblüffend waren und den Fall insgesamt in einem neuen Licht erscheinen lassen. Manchmal drängte sich der Eindruck auf, dass immer wieder versucht worden war, die Wahrheit zu verdunkeln und zu vernebeln. Den Werfern von Nebelkerzen geht es – etwa bei Straßenkämpfen oder im militärischen Bereich – darum, andere zu verunsichern, durch Rauch den klaren Blick auf die Realität zu verstellen und die Orientierung zu erschweren. Genau diese Vorstellung beschleicht einen (im übertragenen Sinn), wenn man sich eingehend mit dem Sachverhalt der Haysom-Morde und ihrer Darstellung in der Öffentlichkeit befasst. An die Stelle von pyrotechnischen Gegenständen treten dabei manipulative und verunsichernde Elemente sowie scheinbar plausible Halbwahrheiten: „Nebelkerzen“ der Manipulation eben.

Noch während des Schreibprozesses ergab sich so etwas wie ein unerwarteter Glücksfall:

Jens Söring persönlich war bereit, sich am 29.11.2021 mit mir in Hamburg zu einem ausführlichen Gespräch zu treffen. Im Rahmen dieses tatsächlich zustande gekommenen Treffens äußerte er sich zu etlichen Aspekten und Problemstellungen des Mordfalls. Wir haben uns fast sieben Stunden lang unterhalten. Es war ein äußerst spannendes und instruktives Gespräch, das wir führten. Dies ist in das vorliegende Buch mit eingeflossen. Privates und zu Persönliches wurde dabei von mir in der Berichterstattung bewusst ausgespart, schon aus Gründen der Fairness.

Für seine Offenheit und Freundlichkeit möchte ich Herrn Söring an dieser Stelle nochmals herzlich danken. Auch dafür, dass er mir im Nachhinein noch Informationsmaterial zugesandt hat.

Ohnehin ist Söring als Buchautor eine der wichtigsten Informationsquellen, auch wenn die Bücher naturgemäß seine Sicht der Dinge vermitteln. Ebenfalls von großer Bedeutung sind die Zeitungs- und Internetartikel des Publizisten Andrew Hammel sowie ein über 440 Seiten langes Buch von Terry Wright, einem der ehemaligen Ermittler, das im Internet abrufbar ist. Darüber hinaus gibt es noch andere Autoren, Videos, Gerichtsprotokolle, Ermittlungsunterlagen und vieles mehr, das sich auf den Fall bezieht. Es war mir wichtig, aus einer Art Gesamtschau zu Erkenntnissen und Beurteilungen zu kommen.

Im Fokus der Betrachtungen des vorliegenden Buches stehen Jens Söring und Elisabeth Haysom als Personen, die im Zusammenhang mit dem Doppelmord verurteilt worden sind. Im Gegensatz zu Haysom hat sich Söring relativ häufig und ausführlich zu dem Mordfall geäußert.

Daher liegt es in der Natur der Sache, sich vor allem mit diesen Äußerungen und ihrer Glaubwürdigkeit zu beschäftigen. Daraus ergeben sich automatisch Rückschlüsse auf die Frage der Strafbarkeit von Haysom, denn einer von beiden muss am Tatort aktiv gewesen sein. Selbstverständlich finden aber auch Haysoms Äußerungen Berücksichtigung. Im Übrigen lässt sich vieles aus der objektiven Beweislage bzw. aus Sachbeweisen herleiten.

Das Buch beschäftigt sich mit der Frage nach dem wahren Mörder. Das ist eine andere Betrachtungsweise, als man sie bei Jens Söring und seinen Unterstützern vorfand. Ihm ging es nach seiner Verurteilung natürlich vorrangig darum, wieder freizukommen. Deshalb wurde vor allem das Gerichtsverfahren kritisiert, wobei immer wieder Überlegungen angestellt wurden, wie bestimmte Aussagen und Darstellungen auf die Jury der Geschworenen gewirkt haben dürften. Daraus wurde dann oft ein hypothetischer Prozessverlauf entwickelt (nach dem Motto: Wenn die Geschworenen dieses oder jenes gewusst oder nicht gewusst hätten, würden sie sich anders entschieden haben).

Bei dieser Herangehensweise steht der (tatsächliche und hypothetische) Prozessverlauf im Vordergrund. Bei der Suche nach dem wahren Mörder wurden solche prozesstechnischen Gesichtspunkte möglichst nur insoweit erörtert, als sie für die besagte Suche von Bedeutung waren.

Das Buch befasst sich über die Täterfrage hinaus auch noch mit zwei weiteren Schwerpunkten:

Zum einen mit dem einzigartigen Kampf Jens Sörings um seine Freiheit, zum anderen mit der undurchsichtigen Rolle, welche die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel in diesem kämpferischen Prozess gespielt hat.

Elisabeth Haysom und Jens Söring befinden sich nach jahrzehntelanger Haft nun in einem Prozess der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Zu dieser „Rückkehr ins Leben“ hat er ja auch ein Buch geschrieben. Sollte man also den Mordfall einfach auf sich beruhen lassen, um diese Entwicklungen nicht zu beeinträchtigen? Ich glaube nicht, denn immer noch beteuert Jens Söring öffentlich seine Unschuld; er und Haysom haben ihre gegenseitigen Beschuldigungen nach wie vor nicht revidiert. Daraus ergeben sich offene Fragen, die noch nicht beantwortet wurden.

Im Übrigen wäre es der grausamen Straftat (bei der zwei Personen ihr Leben gelassen haben) nicht angemessen, ein für alle Mal den Mantel des Schweigens über sie zu decken und damit gleichsam den Kopf in den Sand zu stecken. Es geht schlicht und einfach um das umstrittene Rätsel der Täterschaft, mittlerweile allerdings ohne jegliche strafrechtliche Konsequenzen. Das Anliegen dieses Buches ist daher das Bemühen, die Wahrheit herauszufinden, oder ihr zumindest ein Stück näherzukommen. Der Leser mag selbst beurteilen, ob dies gelungen ist.

Die Wiedereingliederung von Haysom und Söring in die Gesellschaft wird sicherlich unabhängig davon gelingen, wie die Umstände des Mordfalls im Nachhinein zu beurteilen sind.

Siegfried Stang

I. Die Tat

Die polizeilichen Ermittlungen in der Zeit von April – Juni1985

Die Entdeckung der Tat (3. April)

Die Eheleute Derek und Nancy Haysom lebten zum Zeitpunkt ihres Todes in einem eher schlicht wirkenden kleinen Landhaus in Boonsboro, vor den Toren der Stadt Lynchburg im US-Bundesstaat Virginia. Das Haus befand sich an der Holcomb Rock Road, in sehr ruhiger Lage. In der Ferne konnte man die malerische Silhouette der Blue Ridge Mountains erkennen. Nancy hatte das Cottage auf den Namen „Loose Chippings“ getauft, nach dem Straßensplitt oder in Anspielung auf ein Haus in einem englischen Roman. In der Vorstadt-Idylle von Boonsboro führte das Ehepaar ein relativ beschauliches Leben. Derek frönte seinem Hobby, der Funktechnik, und Nancy widmete sich ihrem Steckenpferd, der Malerei.

Loose Chippings: Das Haus, in dem sich der Doppelmord ereignete

Am Vormittag des 3. April 1985 meldete sich die Tochter der Eheleute, Elisabeth Haysom, telefonisch aus Charlottesville bei Annie Massie, der langjährigen Freundin ihrer Mutter. Sie erreichte dort aber nur das Dienstmädchen, welches Annie verständigte, die zehn Minuten später, gegen 11.10 Uhr, zurückrief. (1) Elisabeth teilte ihr mit, dass sie seit Tagen vergeblich versucht hätte, ihre Eltern anzurufen. (2) Aber in Loose Chippings nehme niemand ab. Ob sie wisse, wo sie seien. Annie Massie verneinte die Frage und erzählte, sie hätte es auch schon vergeblich versucht. Der besorgt klingenden Elisabeth sagte sie zu, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Annie rief ihren Mann, Dr. William Massie, an und sie nahmen sich vor, in Loose Chippings vorbeizuschauen. (3)

Am frühen Nachmittag, gegen 13.30 Uhr, tauchten drei ältere Damen auf dem Anwesen auf, sämtlich gute Bekannte der Haysoms, die mit Derek Haysom regelmäßig Bridge spielten. Deswegen waren sie auch heute gekommen. Nun standen die drei Frauen vor dem Haus und sahen, dass das Außenlicht im Bereich der Haustür eingeschaltet war, obwohl es helllichter Tag war. Auf ihr Klopfen wurde nicht geöffnet. Die Haustür war verschlossen, die Vorhänge innen vor den Fenstern zugezogen. Dereks BMW und Nancys Dodge Van waren in der Auffahrt abgestellt. Aber im Hause rührte sich nichts. Die drei Damen vermuteten daher, dass sich etwas Schlimmes ereignet haben könnte, und fuhren zu Mitchell‘s Store, einem Laden, der etwa eine Meile entfernt war.

Von dort aus riefen sie Annie Massie an, die bald vor Ort eintraf.

Die gesamten Umstände in Loose Chippings sowie der Anruf von Elisabeth Haysom ließen es angeraten erscheinen, so schnell wie möglich im Haus nach dem Rechten zu sehen. Immerhin, es gab einen Weg, um hineinzukommen: Annie Massie war im Besitz eines Ersatzschlüssels für Notfälle. Unter großer nervlicher Anspannung schloss sie die Tür auf und trat ins Haus. Was sie sah, überstieg ihre schlimmsten Befürchtungen: Linksseitig, nur wenige Meter von der Hauseingangstür entfernt, lag Derek Haysom blutüberströmt auf dem Boden des Wohnzimmers, quer vor der Türöffnung zum Esszimmer, offensichtlich tot. Der Körper blockierte gleichsam den Durchgang zum Esszimmer. Dereks Gesicht war durch Schnitte entstellt, ja zerfleischt.

Der tote Derek Haysom bei Tatentdeckung; Foto Polizei Bedford County

Das getrocknete Blut ließ darauf schließen, dass er schon längere Zeit tot war. Erschreckt wandte sich Annie Massie um, drängte die nachrückenden Damen aus dem Haus und zog die Tür wieder ins Schloss. Ihr war klar, dass hier jede Hilfe zu spät kam und offensichtlich ein Mord vorlag. Deshalb hielt sie es für das Klügste, erst einmal nichts auf eigene Faust zu unternehmen. Sie rief zunächst ihren Mann an, der sich dann an die Polizeidienststelle in Lynchburg wandte, aber an das eigentlich zuständige Bedford County Sheriff Office verwiesen wurde und dort telefonisch erneut sein Glück versuchte.

Diesmal nahm die Polizei seinen Anruf vollumfänglich entgegen und veranlasste erste Maßnahmen.

Bedford liegt ca. 30 Meilen westlich von Lynchburg. Deputy Joe Stanley vom dortigen Sheriff-Büro war von dem Anruf verständigt und losgeschickt worden. Er traf gegen 16.15 Uhr in Loose Chippings ein.

Nach seinem Eintreffen blickte auch er nur kurz ins Haus hinein und forderte dann telefonisch zwei weitere Deputy-Sheriffs an. Daraufhin kam ein Beamter namens George Thomas hinzu.

Die beiden gingen ins Haus und fanden außer der Leiche von Derek Haysom auch die seiner Ehefrau Nancy vor.

Sie lag nahezu bäuchlings in der Küche, in Spuren von blutigroten Wirbeln, als hätte jemand das Blut teilweise um sie herum verwischt. Im Bereich des Kopfes stellte man auf dem Boden eine schwärzliche Lache eingetrockneten Blutes fest.

Die Leiche von Nancy Haysom. Foto Polizei Bedford County

Die Hälse beider Opfer wiesen tiefe Schnitte auf, die fast von Ohr zu Ohr reichten. Insbesondere Derek Haysom war fast enthauptet worden, lediglich die Nackenpartie war nicht durchtrennt. An den Körpern waren Verstümmelungen vorgenommen worden. Davon war vor allem Derek Haysom betroffen. Dutzende von Stichwunden hatten seinen Körper übel zugerichtet. (4) Der Körper wies eine Vielzahl von Stich- und Schnittwunden auf (5), wovon sich 14 Stichwunden in Dereks Rücken befanden. Er hatte sie sehr wahrscheinlich erhalten, als er zu flüchten versuchte.

Auch am Körper von Nancy Haysom wurde eine Vielzahl von Messerwunden festgestellt. Ihre Leiche wies allerdings nicht so viele Verletzungen auf wie die von Derek.

Die Beamten teilten ihre Feststellungen dem Sheriff-Büro mit und forderten weitere Verstärkung an. Sheriff Carl Wells, der für das Bedford County zuständige Polizeichef, wurde verständigt. Man bildete schnell eine „Task Force“, also eine Spezialgruppe von Beamten für die Ermittlungen. Die darin eingesetzten Beamten kamen aus mehreren Countys von Virginia (Amherst, Appotomax, Campbell und selbstverständlich Bedford County) und auch aus dem nahe gelegenen Lynchburg. Dies war insofern sinnvoll, als die Ermittlungen in dem Doppelmord möglicherweise die Kapazitäten einer einzelnen Dienststelle übersteigen würden. Es wurde also auf Betreiben von Sheriff Wells in kürzester Zeit eine Art überregionale Mordkommission auf die Beine gestellt. Das Zusammenziehen von verfügbaren Polizeikräften führte dazu, dass in Loose Chippings immer mehr Beamte eintrafen, gleichsam im Minutentakt. Kriminaltechniker begannen mit der Suche und Sicherung von Spuren. Andere Polizisten schwärmten aus, um Nachbarn und Anwohner zu etwaig tatrelevanten Beobachtungen zu befragen. Das berühmte „Klinkenputzen“, das wohl alle Mitglieder einer Mordkommission kennen, begann.

Die Tatortarbeit dauerte insgesamt 18 Stunden, sicherlich werden Überstunden kein Thema gewesen sein. (6)

Überbringung der Todesnachricht

Währenddessen fuhren Annie Massie und ihr Mann zu Elisabeth Haysom, die sich zu dem Zeitpunkt in Charlottesville aufhielt, wo sie an der University of Virginia (kurz „UVA“) studierte. Annie Massie war mit Nancy Haysom seit Kindheitstagen befreundet gewesen und wollte der Tochter ihrer Freundin die Todesnachricht persönlich überbringen.

Annie Massie, 1990 im Gerichtssaal

Als Elisabeth Haysom vom Doppelmord an ihren Eltern erfuhr, soll sie keine großen Anzeichen von Bestürzung oder Trauer gezeigt haben, was Annie Massie überraschte und irritierte.(7) Die Massies nahmen Elisabeth mit zurück nach Boonsboro. Auf ihren ausdrücklichen Wunsch wurden auch Jens Söring, ihr derzeitiger Freund, und Christine Kim, ihre Zimmergenossin im Studentenwohnheim, mitgenommen und im Haus der Massies untergebracht.

Der Tatort/Erste Feststellungen und Ermittlungen

Bei dem Tatort im engeren Sinne handelte es sich um das Erdgeschoss von „Loose Chippings.“ Es bestand aus dem Wohn- und Esszimmer, der Küche und dem Elternschlafzimmer samt integriertem Bad. Durch die Haustür betrat man unmittelbar das Wohnzimmer. Linker Hand sah man den Durchgang zum Esszimmer. Von dort aus gelangte man in die Küche. Vom Hauseingang aus gesehen rechts lag die Tür zum Elternschlafzimmer mit angrenzendem/integrierten Bad.

Zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss gibt es eine Übersichtskarte der Polizei von Bedford County (hier ein Foto davon):

Tatortskizze der Polizei mit Bezeichnung einiger gesicherter Spuren. Die Spuren tragen Hinweise auf die räumliche Zuordnung: Z.B. bedeutet „FE“: „Front Entrance“ und „K“ steht für „Kitchen“, „DR“ für „Dining Room“ (Esszimmer), „LR“ für „Living Room“ (Wohnzimmer).

Weder die Haustür noch andere Eingänge oder Fenster wiesen Spuren von Gewaltanwendung auf, nichts deutete auf ein gewaltsames Eindringen hin. Die Ermittler gingen daher davon aus, dass Täter und Opfer sich wahrscheinlich kannten. Der oder die Täter wurden offensichtlich ins Haus gelassen.

Zur Auffindesituation der Opfer wurde Folgendes festgestellt:

Die Leiche von Derek Haysom lag im Wohnzimmer, quer vor dem Durchgang zum Esszimmer, in einer Seitenlage (auf der linken Körperseite), den linken Arm ausgestreckt, die linke Handfläche nach oben gedreht. Die Handfläche zeigte einen quer verlaufenden Schnitt (den Derek wahrscheinlich erhalten hatte, als er sich verteidigte). Insgesamt wiesen seine Hände sechs Schnitte auf, Anzeichen dafür, wie verzweifelt er um sein Leben gekämpft hatte. Die rechte Hand lag mit der Handfläche auf dem Boden. Er trug eine ausgebeulte Hose, ein Hemd mit kurzen Ärmeln und mokassinartige Schuhe.

Auffällig waren die Verstümmelungen und Entstellungen in Dereks Gesicht. Unter anderem gab es zwei Schnitte, die sich v-förmig am Kinn trafen.

Die tote Nancy Haysom lag leicht verdreht, in halber Bauchlage, auf dem Linoleumboden in der Küche (die man durch durch das Esszimmer erreichte), umgeben von blutigen Wischspuren. Nancy trug einen königsblauen Hausmantel. Unter dem Morgenmantel hatte sie nur BH und Schlüpfer an, beides beigefarben. Sie trug braune Schuhe, an welchen man noch das Emblem der Herstellers erkennen konnte.

Außerdem hatte sie zwei goldene Halsketten und Ohrringe angelegt. (8) Am Ringfinger ihrer linken Hand befand sich ein Ehering aus Gold. (9) Ihr Gesicht wies nur eine einzige Stich- bzw. Schnittwunde auf, war also nicht einmal ansatzweise so entstellt wie das ihres Mannes.

Beide Leichen lagen mit dem Kopf in Richtung Norden. Ebenfalls nordwärts war eine Mausefalle ausgerichtet, die in der Küche nahe der Leiche von Nancy stand. Genauso verhielt es sich mit dem Besteck auf dem Esstisch. In dem verschmierten Blut auf dem Boden konnte man mit einiger Fantasie matt so etwas wie eine Ziffer entdecken: Es handelte sich offenbar um die Ziffer „6.“ Und um die Leiche von Nancy herum schien der Täter auf dem blutigen Boden teilweise deren Konturen nachgezeichnet zu haben, wie in einer unerklärlichen Kult-Handlung.

Das „V“ am Kinn von Derek machte die Ermittler ebenfalls nachdenklich, bedeutete es etwa so etwas wie „Voodoo?“

All dies gab später der Vermutung Nahrung, dass es sich um Morde im Zusammenhang mit einem okkulten Ritual gehandelt haben könnte.

Die Situation im Esszimmer

Das meiste Blut fand man im Esszimmer.

Der eigentliche Hauptereignisort der Morde schien also dieses Zimmer zu sein. Dort standen um den Esstisch mehrere Stühle, von denen nur drei so zurückgeschoben und verrückt waren, als ob drei Personen – möglicherweise fast gleichzeitig – schnell aufgestanden oder gesprungen wären. Danach waren die Position und Ausrichtung dieser Stühle offenbar nicht mehr verändert worden.

Es handelte sich um den Stuhl an der rechten (ostwärts zum Kamin zeigenden) Schmalseite und zwei jeweils an den langen, angrenzenden Tischseiten befindliche Stühle.

Situation am Esszimmertisch in Loose Chippings, Foto Polizei Bedford County

An der Schmalseite lag auf dem Tisch ein Platzdeckchen, auf dem sich eine fast leere Essschüssel mit einem Löffel befand, am Rand des blutbefleckten Platzdeckchens stand rechts ein leeres Weinglas. Links neben dem Deckchen lag eine Serviette mit Blutflecken darauf. An der südwärtigen Längsseite lag eine zweite Platzdecke, darauf ein Teller mit Essensresten und einer Schale links daneben, sowie eine Art Becher. An der anderen Seite des Tellers lag ein Messer, das wohl zum Essbesteck gehörte.

Foto Polizei Bedford County: An der ostwärtigen Schmalseite der Teller mit dem Löffel, links davon die Serviette, darüber – ebenfalls links – das zweite Platzdeckchen mit Essensresten auf dem Teller und dem Messer daneben. Gegenüber davon war das Gedeck wohl entfernt worden.

Die Tischfläche auf der gegenüberliegenden Seite war frei, ohne Gedeck, obwohl der Stuhl dort zurückgeschoben war. Möglicherweise hatten der oder die Täter dort das Gedeck entfernt.

An der zweiten Schmalseite waren Papiere und Bücher aufgestapelt. Dort stand ein Stuhl, nahe an den Tisch geschoben, offenbar zur Tatzeit unbenutzt, weil Unterlagen u.a. auf der Sitzfläche abgelegt worden waren. Links angrenzend (an der nordwärtigen Längsseite) ebenfalls ein offensichtlich unbenutzter, eng an den Tisch geschobener Stuhl.

Am Rand des Raums, im Bereich der Durchreiche zur Küche, befand sich ein Stuhl mit einem blutigen Handabdruck auf der Sitzfläche, als hätte jemand versucht, sich darauf mit seiner Hand aufzustützen.

Der Fußboden war im Vergleich zu den anderen Räumen besonders stark mit Blut besudelt und verschmiert. Er wies großflächig verwischte Blutspuren auf.

Es sah so aus, als ob der Mörder nach der Tat mit großer Umsicht auf dem blutbefleckten Boden hin und her gewischt bzw. Blut verschmiert hätte, um Spuren zu verwischen. Danach schien der Täter sich im Bad, das an das Schlafzimmer angrenzte, gewaschen oder geduscht zu haben, denn dort wurden ebenfalls einige Blutspuren gefunden. Ebenso in der Küche. Die Menge bzw. Fläche dieser Spuren war im Vergleich mit denen im Esszimmer aber vergleichsweise gering.

Hier war offensichtlich das Zentrum der Mordaktion.

Insgesamt sah es so aus, als ob sich der tödliche Angriff aus einer plötzlichen Situation am Esstisch ergeben hätte. Es schien, als ob die Eheleute Haysom mit einer dritten Person, die sie ins Haus gelassen oder gebeten hatten, dort gespeist hatten, bevor es zu der Mordattacke kam.

Als Reaktion auf das viele Blut in den Räumen des Erdgeschosses und den Zustand der Leichen sprach einer der Ermittler später von einem „Schlachthaus.“

Das Obergeschoss

Im Obergeschoss des Hauses gab es keine Blutspuren, auch keine Schuh- oder Fußabdrücke. Offenbar hatten der oder die Täter das Obergeschoss während der Mordtat – und auch danach – nicht betreten.

Im Atelier von Nancy Haysom, das im Obergeschoss lag, fand man in der Schublade einer Kommode fünf Fotos, auf denen eine junge Frau posierte – splitternackt, von der Seite aufgenommen. Sie kniete neben einem Bett und las scheinbar in den Werken von Shakespeare. Später sollte sich herausstellen, dass es sich bei der jungen Frau um Elisabeth Haysom handelte.

Im Schlafzimmer von Elisabeth Haysom entdeckte man – auf dem Boden, vor einer offenen Kommode – eine Halskette. (10)

Spurensicherung

Die am Tatort im Erdgeschoss gesicherten Spuren wurden nach dem Fundort bezeichnet, in Form einer Abkürzung und mit einer Zahl versehen: DR für „dining room“, LR für „living room“, K für „kitchen“, B für „bedroom/bath.“

Angesichts des regelrechten Blutbades gab es selbstverständlich eine Vielzahl von Blutspuren.

Es wurden Blutspuren an der vorderen Eingangstür (Haustür) und in allen Räumen des Erdgeschosses gefunden und mit „swabs“ (Wattetupfern oder -stäbchen, also in Form von Abstrichen) gesichert.

Auswertbare Fingerspuren wurden an einer Wodka-Flasche der Marke ‚Absolut Vodka‘ (11) und einem Schnapsglas vorgefunden (beides im Wohnzimmer; das Schnapsglas auf einem Tischchen in der Nähe des toten Derek Haysom) (12).

Auf dem Boden im Erdgeschoss wurden zwei blutige Fußabdrücke festgestellt (augenscheinlich von mit Socken bekleideten Füßen stammend). Der eine Abdruck aus dem Wohnzimmer erhielt die Bezeichnung LR–3, der andere LR–5.

Der Sockenabdruck LR–3 sollte später noch von besonderer Wichtigkeit sein.

Tatortfoto: Der Sockenabdruck LR–3

Weiterhin gab es den Abdruck eines Schuhs (offenbar eines Sport- bzw. Tennisschuhs) auf dem blutigen Boden im Wohnzimmer (von der Polizei als LR–2 bezeichnet). Er wurde dadurch gesichert, dass man das Stück des hölzernen Fußbodens, auf dem sich der Abdruck befand, herausschnitt (13). Diese Abdrücke spielten später, insbesondere in der Gerichtsverhandlung von Söring, noch eine besondere Rolle.

In dem blutverschmierten Waschbecken im Bad wurde ein Haar gesichert (bezeichnet als „11B“), welches 3,7 cm lang war und später auch das „kaukasische Kopfhaar“ genannt wurde. (14)

Insgesamt schien die Spurenlage zunächst nicht allzuviel herzugeben, denn daraus konnte man – ohne Laboruntersuchungen und Vergleichsmaterial – erst einmal keine Rückschlüsse auf den oder die unbekannten Täter ziehen. Allenfalls die Fingerabdrücke waren für einen allgemeinen Abgleich mit Datenmaterial geeignet, aber auch das ging nicht von heute auf morgen.

Neben der Befragung von Nachbarn und Anwohnern zu tatrelevanten Wahrnehmungen stand zunächst vor allem die Suche nach der Tatwaffe – offensichtlich einem Messer oder einem ähnlichen Tatwerkzeug – im Vordergrund. Man suchte auf dem Grundstück des Anwesens der Haysoms und in der Umgegend jedoch vergeblich danach. Mit von der Partie waren in den ersten Stunden nach der Tatentdeckung zwei Ermittler aus Bedford, Chuck Reid und Ricky Gardner, die uns im weiteren Verlauf der Geschehnisse noch des Öfteren begegnen werden.

Gardner war zunächst ein Deputy in Uniform gewesen und war erst im Oktober 1984 zum Ermittler befördert worden. Es war sein erster Mordfall. Er verfügte also über keinerlei Erfahrung mit Fällen dieser Art.

Reid hatte vor seiner Zeit bei der Polizei im Marine Corps die Funktion eines Waffentrainers innegehabt. Er war nur 6 Monate länger in der Ermittlungsabteilung als Gardner (also ebenfalls ohne Erfahrung in Mordfällen). Letzterer war zur Zeit der Tatentdeckung und Inaugenscheinnahme des Tatorts durch den ersten Deputy mit dem Dienstwagen unterwegs und wurde nun nach Boonsboro beordert. Er traf dort fast gleichzeitig mit Chuck Reid ein. Die beiden warfen bei Eintreffen in Loose Chippings nur einen Blick ins Haus, wurden aber schnell von den Labortechnikern weggescheucht.

Captain Ronnie Lockland, der stellvertretende Chef der Dienststelle, setzte sie erst einmal zum „Klinkenputzen“ ein.

Fotos: Chuck Reid (links) und Ricky Gardner, aus späterer Zeit (um 2010)

Schon am 4. April bildete sich eine Gruppe von 12 Ermittlern – aus Bedford und den beteiligten Dienststellen – heraus. (15) Für diese Mordkommission musste nun in Tatortnähe eine geeignetes provisorisches Hauptquartier gefunden werden.

Der erste Ort dieser Art war im „Ruritan Club“ in Boonsboro, aber dann wurde die kleine Zentrale in die Elementary School des Ortes verlegt, was kein Problem war, da die Schule wegen der Osterferien leerstand. (16) Man richtete sich dort ein, so gut es eben ging.

Mary Fontaine Harris

Plötzlich erschien vor dem Eingang der Schule eine junge Frau mit einem blauen Fahrrad.

Sie schob das Fahrrad ins Gebäude und sprach die verblüfften Beamten sinngemäß wie folgt an: „Ich bin Mary Fontaine Harris und nehme an, dass Sie sich bestimmt mit mir unterhalten wollen.“

Und sie fand tatsächlich Gehör bei den Ermittlern, denen sie anschließend erzählte, dass sie mit Julian Haysom verlobt gewesen war (einem Sohn Derek Haysoms aus erster Ehe). Sie hatte Julian – so erzählte sie – im Jahr zuvor kennengelernt. Er war von Nova Scotia nach Virginia gekommen, um hier Urlaub zu machen und sich nach einem neuen Job umzusehen. Sie hatten sich relativ schnell verlobt, aber dann kehrte Julian nach Kanada zurück, lernte dort eine andere Frau kennen und heiratete sie im Sommer 1984, ohne Mary vorher davon in Kenntnis zu setzen. Die Verlobung war damit gegenstandslos geworden, sicherlich eine schwere Enttäuschung für die junge Frau.

Sergeant Caroll Baker nahm sich der mitteilsamen Mary an, denn aus der dargestellten Konstellation ergab sich ja vielleicht ein Motiv, die Eltern von Julian zu töten. Zudem wurde bekannt, dass Mary so ernste psychische Probleme gehabt hatte, dass ihre Eltern sie in eine Heilanstalt hatten einweisen lassen. Nach mehreren Monaten galt sie jedoch wieder als so weit geheilt, dass man sie us der Anstalt entließ. Die besagten Umstände begründeten natürlich noch keinen Verdacht, ließen die Kriminalisten aber sicherlich aufhorchen, denn bei dem Doppelmord handelte es sich wegen der Verstümmelung der Opfer offensichtlich um ein Hassdelikt. Und Hass konnte auch etwas mit Rachegedanken zu tun haben.

Aber vorerst konnte Baker der erzählfreudigen Mary nichts entlocken, das auf sie als Täterin hindeutete. Ohnehin waren Gespräche mit ihr schwierig, da sie ihren Gesprächspartner meist mit einem regelrechten Wortschwall bedachte, so dass er kaum zu Wort kam.

FBI-Agent Ed Sulzbach

Am Tatort soll auch ein Profiler des FBI namens Ed Sulzbach mit einem Kollegen erschienen sein, die Situation in Augenschein genommen und ein Täterprofil erstellt haben. (17)

Weil Nancy Haysom zur Tatzeit nur mit einem Morgenmantel und Unterwäsche darunter bekleidet war, soll er angenommen haben, dass der Täter weiblich war und die Opfer gekannt hatte. Der Gedankengang leuchtet ein: Nancy hätte wahrscheinlich keinen Fremden in diesem Aufzug empfangen. Schon eher einen Verwandten oder guten Bekannten.

Angeblich tippte Sulzbach vor dem Hintergrund solcher Überlegungen auf Elisabeth Haysom als Täterin. (18)

Beim FBI wurde ein schriftliches Täterprofil später nicht gefunden. (19) Es gab lange Zeit unterschiedliche Auffassungen zur Frage der Existenz eines solchen Profils und um den Einsatz von Ed Sulzbach.

Chuck Reid hat erklärt, dass Sulzbach und ein Kollege (zum Tatort) kamen und ein Täterprofil erstellten. (20) Ricky Gardner dagegen erklärte im Nachhinein: Es gab kein Täterprofil. (21) Chuck Reid – sein damaliger Kollege in der Mordkommission – habe da etwas verdreht.

Um dieses Täterprofil entspann sich im Nachhinein eine aufgeregte Diskussion:

War ein solches Profil erstellt worden?

Wenn ja, in welcher Form (Notizen oder in ausgearbeiteter Form?).

Wo war es ggf. geblieben?

Die Diskussion sollte noch über Jahrzehnte immer wieder aufflammen, bevor es 2016 und 2018 neue Erkenntnisse dazu gab. Diese sollen hier nicht vorweggenommen werden. Es wurde deshalb so heftig darüber gestritten, weil manche in dem Täterprofil so etwas wie einen Beweis dafür sahen, dass Elisabeth Haysom die Täterin war. Man kann die Diskussion um den Einsatz von Ed Sulzbach und seine etwaigen Feststellungen jedoch eigentlich als müßig ansehen: Täterprofile unterstützen die Ermittlungen und die Fahndung nach dem Täter, stellen aber kein gerichtlich anerkanntes Beweismittel dar (in dem Sinne: Ein Profiler sah eine bestimmte Person als möglichen Täter an, also muss sie der Täter sein).

Ein solches Profil ist eine Einschätzung, kein Nachweis. Es findet lediglich in der Ermittlungsphase als Hilfsmittel bei der Suche nach dem Täter Verwendung. Ist später der Täter eines Mordes – etwa durch Sachbeweise – überführt, kann sich durchaus herausstellen, dass das Täterprofil auf jemand anderen als den wahren Mörder hingedeutet hat und deshalb falsch war. Wenn Ed Sulzbach also auf Elisabeth Haysom als Täterin tippte, dürfte dies vor Gericht wohl kaum Beweiswert gehabt haben (jedenfalls in Deutschland).

[Anmerkung: Am 29. November 2021 habe ich Jens Söring gefragt, wer ein Interesse daran gehabt haben könnte, das besagte Täterprofil verschwinden zu lassen. Ihm fiel niemand ein.]

Autopsien

Am 4. April wurden in Roanoke beide Opfer durch den Gerichtsmediziner, Dr. Oxley, obduziert.

Er traf folgende Feststellungen:

Derek Haysoms Hals war fast vollständig durchtrennt. Die Durchtrennung des Kehlkopfes erfolgte oberhalb der Erhebung der Schilddrüse. Sein Körper war von Schnitt- und Stichwunden übersät. Ein Stich hatte die linke Herzkammer perforiert und eine Blutung in den Herzbeutel hinein verursacht. Allein an seinem Rücken wurden 14 Stichwunden bemerkt (sehr wahrscheinlich entstanden, als Derek vor dem Täter flüchtete). Auf der Brust fand man 11 Stich- und Schnittwunden.

An seinen Wangen und am Kinn waren entstellende Schnittwunden vorhanden.

Derek Haysoms Hände wiesen Verteidigungsschnitte auf (Schnitte, die er sich wahrscheinlich bei der Abwehr von Messerattacken zugezogen hatte). Er hatte dem Täter wohl erheblichen Widerstand geleistet. Es wurde bei ihm ein Blutalkoholgehalt von 2,2 Promille festgestellt.

Offensichtlich stand er zur Tatzeit unter starker Alkoholeinwirkung.

Derek Haysoms Halsverletzung. Blatt aus dem Autopsiebericht

Im Autopsiebericht wurde als Todesursache genannt: Schnitt- und Stichwunden des Halses mit Durchtrennung der Halsschlagadern und Halsvenen.

Auch Nancy Haysoms Hals war weitgehend durchtrennt, was unter anderem die Luftröhre betraf.

Die linke Gesichtshälfte wies eine Stich- und Schnittwunde auf, das Gesicht war aber nicht durch solche Schnitte entstellt, wie es bei Derek der Fall war.

Ihr Körper wies ebenfalls Stich- und Schnittwunden auf, jedoch weit weniger als der von Derek. Eine Stichwunde im linken Bereich des Brustkorbs hatte ihr Herz penetriert. Eine weitere Stichwunde auf der linken Körperseite verlief bis in die Bauchhöhle.

Bei ihr wurde ebenfalls ein Blutalkoholgehalt von 2,2 Promille festgestellt.

Anzeichen für einen sexuellen Missbrauch bzw. ein Sexualdelikt gab es nicht.

Sowohl bei ihr als auch bei Derek wurde im Magen jeweils halb verdaute Nahrung aus Hackfleisch, Reis und Gewürzgurken entdeckt. Dr. Oxley stellte noch einen Rest (anderer Nahrungsmittel) fest, der aber nach seiner Auffassung nicht bemerkenswert war. Woraus dieser Rest bestand, ist nicht bekannt. Dies wird später von Interesse sein.

Einsatz von Luminol

Ein Kriminaltechniker namens Brown setzte am Tatort auch das Mittel Luminol ein.

Es handelt sich um eine chemische Substanz, die Blutflecken bei bestimmten dunklen Lichtverhältnissen bläulich aufleuchten lässt.

Brown besprühte bei entsprechenden Lichtverhältnissen den mutmaßlichen Weg des Mörders im Erdgeschoss von Loose Chippings zwischen Wohn- und Schlafzimmer und bald zeigten sich die Umrisse von Fußabdrücken, die geisterhaft blau leuchteten. Die leuchtenden Abdrücke wurden mit hochempfindlichen Filmen fotografisch gesichert. Sie verliefen vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer und von dort in das angrenzende Bad, bis zur Dusche. (22) Möglicherweise wollte sich der Täter dort säubern oder reinigte sich von dem Blut, das ihm anhaftete.

Daraus konnte man jedoch nicht einfach schlussfolgern, dass der Täter geduscht haben muss. (23) Von einer Reinigung durch Wasser war aber auszugehen. Es wurde eine Luminol-Reaktion in der Dusche festgestellt und Abstriche von mutmaßlichen Blutflecken genommen. Die Spur erhielt die Bezeichnung 13B. Bei der anschließenden Laboruntersuchung wurde jedoch kein menschliches Protein gefunden. Eine etwaige Blutgruppenbestimmung war insofern nicht möglich.

Foto: Luminol–Test im Eltern–Badezimmer, Loose Chippings

Luminol wurde des Nachts auch draußen eingesetzt. Brown versprühte die Substanz im Bereich des Hauseingangs, im Garten und in der Auffahrt von Loose Chippings. Chuck Reid sprach später von bläulichen Fußabdrücken, direkt vor der Tür. (24) Aber nicht nur dort gab es sie: Es wurden leuchtende Fußspuren sichtbar, die von der Haustür zur Auffahrt und weiter zu zwei hohen Bäumen führten. (25)

Dort verliefen sie mehrfach um die Bäume herum, als ob der Spurenleger gestört worden sei und sich dahinter versteckt habe.

Es gab eine zweite Serie von Fußabdrücken, die in den Garten und anschließend wieder zurückführten, wobei im Garten Spuren aufleuchteten, die darauf schließen ließen, dass sich jemand dort die Füße im Gras wie auf einer Fußmatte abgewischt hatte und anschließend ins Haus zurückgekehrt war. (26) Dieser Umstand ließ die Ermittler annehmen, dass der Mörder zweimal im Haus gewesen war.

Die Abdrücke im Gras waren größer als die im Haus, was sicherlich damit zu tun haben dürfte, dass eine Abgrenzung der Konturen im Gras wesentlich schwieriger ist als auf festem Boden.

Wichtig erscheint im Zusammenhang mit dem Einsatz von Luminol, dass es an einem Steakmesser aus einer Schublade des Esszimmertisches eine Reaktion auf diese chemische Substanz gab. (27) Gleichwohl konnte bei der anschließenden Laboruntersuchung kein Blut daran nachgewiesen werden. (28)

Das Luminolverfahren ist nur eine Art (unsicherer) Vortest auf Blut. (29) Es funktioniert nicht absolut sicher. Wenn eine Reaktion bemerkt worden ist, muss erst ein Labortest gemacht werden, um festzustellen, ob tatsächlich Blut an einem Gegenstand vorhanden ist oder nicht. Der Luminol-Test ist also nur eine Art „Anzeiger“ oder „Indikator“, kein Nachweis.

Trotzdem erscheint der Umstand, dass in Bezug auf das Steakmesser eine Luminol-Reaktion erfolgte, äußerst interessant: An dem Messer waren keine sichtbaren Rückstände von Blut. (30)

Trotzdem erfolgte eine Reaktion. Da drängt sich der Gedanke auf, dass dem Messer vielleicht unmittelbar nach der Tat tatsächlich Blut anhaftete und der Täter es reinigte. Möglicherweise blieben dabei Blut-Rückstände zurück, die mit dem bloßen Auge nicht erkennbar und so gering waren, dass sie sich auch nicht labortechnisch nachweisen ließen. Könnte das Steakmesser die Tatwaffe gewesen sein? Auf die Frage werden wir später noch zurückkommen.

Die Frage nach dem Motiv/Etwaige Feinde?

Die Suche nach einem Motiv ist bei kriminalistischen Ermittlungen immer von besonderer Bedeutung.

Wer weiß, warum ein Verbrechen verübt worden ist, kann auch Rückschlüsse auf den Täter ziehen.

Die Frage nach dem Motiv stellte die Ermittler im vorliegenden Fall allerdings vor ein Rätsel. Gut, da gab es Mary Fontaine Harris und ihr potenzielles Motiv. Aber das war erst einmal nicht mehr als eine vage Möglichkeit. Also galt es, noch weitere Ansätze und Möglichkeiten zu finden. Allerdings ließ sich aus der Tatortsituation schließen, dass Habgier wohl kein relevanter Beweggrund für die Morde war (ein Raubmord also ausschied), denn die Täter hatten wertvolle Gegenstände nicht mitgenommen: Die schon erwähnten zwei goldenen Ketten, die Nancy zur Tatzeit trug; ihre Diamantohrringe und ihren goldenen Ehering (31), Dereks Armbanduhr (32), seinen silberfarbenen Ring (33) an der rechten Hand und andere Wertgegenstände im Haus (Halskette auf dem Boden im Obergeschoss) waren unangetastet geblieben und waren also offenbar uninteressant für den oder die Täter gewesen.

Auch für ein anderes Motiv – etwa die Befriedigung des Geschlechtstriebs – gab es nach der Untersuchung der Leiche von Nancy Haysom keine Anhaltspunkte, wie sich dem Autopsiebericht entnehmen ließ.

Der Umstand, dass Teile der Körper beider Opfer mit Stichen und Schnitten nahezu zerfleischt worden waren, ließ auf extensiven Hass schließen und warf die Frage auf, ob Derek und Nancy Feinde gehabt hatten, die zu einer solchen Tat imstande waren. Handelte es sich etwa um einen Doppelmord aus Rache oder ähnlichen Beweggründen?

Um dies beantworten zu können, wird sich die Polizei unter anderem mit dem Lebenslauf der Opfer beschäftigt haben. Daher wollen auch wir uns an dieser Stelle kurz damit befassen:

Derek Haysom wurde 1913 in Südafrika geboren und wuchs im Haus seines wohlhabenden Großvaters auf, eines Engländers namens William Pearce, der im 19. Jahrhundert dorthin ausgewandert war. Der Großvater hatte sich aus eigener Kraft auf der sozialen Leiter nach oben gearbeitet und in Südafrika eine Zuckerrohrplantage aufgebaut.

Foto: Derek Haysom

Derek, sein Enkel, zeichnete sich in der Schule vor allem durch sportliche Aktivitäten und seine Neigung zu den Naturwissenschaften aus. Nach Abschluss der höheren Schule wählte er den Ingenieurberuf, studierte am Howard College in Durban Maschinenbau und erwarb sein erstes Diplom.

Anschließend wechselte er ins englische Manchester, wo er sich unter anderem mit Elektrotechnik befasste und schnell ein zweites Diplom erlangte.

Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er auf Seiten der britischen Armee, tat sich bei geheimdienstlichen Aktionen im Mittleren Osten hervor. Mit seiner ersten Frau, einer Neuseeländerin, hatte er drei Kinder: Die beiden Söhne Veryan und Julian sowie eine Tochter namens Fiona. Veryan wurde später Rechtsanwalt, Julian trat in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Ingenieur, Fiona Tierärztin.

Nancy Astor Benedict wurde 1932 in einem Ort namens Jerome in Arizona geboren. Ihr Vater, Platt Benedict, war ein Geologe und ihre Mutter – Nancy Langhorne Gibbes – stammte aus einer der ältesten Familien von Virginia. Nancy Haysoms Großmutter mütterlicherseits war eine Cousine ersten Grades von Nancy Witcher Langhorne, der berühmten Lady Astor, die im Jahre 1919 die erste weibliche Abgeordnete im britischen Parlament wurde. Nancy Haysom hatte noch zwei Brüder: Risque Benedict, der zwei Jahre älter als sie war und einen zwei Jahre jüngeren Bruder namens Louis.

Während der Vater beruflich in Alaska und anderswo in der Welt unterwegs war, blieb der Rest der Familie in Lynchburg, Virginia, wo Nancy aufwuchs und sich in der Schule durch ein Talent für die Schauspielerei und die Musik hervortat. Sie spielte im Schulorchester den Kontrabass und im Übrigen recht gut Klavier und Violine.

Im Jahr 1949 übersiedelte die gesamte Familie – bis auf Risque Benedict, der das Massachusetts Institute of Technology besuchte – nach Johannesburg, wo Platt Benedict für eine Bergwerksgesellschaft tätig war. Als Nancy zwanzig Jahre alt war, heiratete sie gegen den Willen ihrer Eltern einen Engländer namens Ian Hall. Ein Jahr nach der Heirat gebar sie einen Sohn, der auf den Namen Howard Henry getauft wurde. Bald nach der Geburt ihres zweiten Sohnes, Richard Platt, ließ Nancy sich von ihrem Mann scheiden, um ihre Kinder allein aufzuziehen. Den Lebensunterhalt für sich und ihre Söhne bestritt sie durch Aktiengeschäfte.

Foto: Nancy Haysom

Im Alter von siebenundzwanzig Jahren lernte sie Derek Haysom kennen, der damals schon sechsundvierzig Jahre alt war. Bei ihm fand sie Sicherheit und Zuverlässigkeit und so schien der Altersunterschied von 19 Jahren kein Problem zu sein. Derek heiratete Nancy schon kurz nach der Scheidung von seiner Frau, die ihm die Kinder überließ und nach Neuseeland zurückkehrte.

Das Ehepaar zog 1960 mit den insgesamt fünf Kindern nach Salisbury in Rhodesien (das damals noch eine britische Kolonie war). Derek leitete dort ein Stahlwerk. Das Leben in Salisbury war ein paar Jahre lang recht geruhsam. 1964 wurde dort Elisabeth Roxane Haysom geboren, das einzige gemeinsame Kind von Nancy und Derek.

1965 erklärte die Rhodesische Front unter Ian Smith jedoch die Unabhängigkeit Rhodesiens, und Derek, der für eine regierungseigene Firma tätig war, geriet mehr und mehr unter Beschuss, da er des Öfteren Anweisungen der neuen Regierung nicht befolgte.

Bald wurde er unter Hausarrest gestellt.

Schließlich setzte er sich mit seiner Familie 1965 in die Schweiz ab, wo er als Direktor einer großen Schokoladenfabrik arbeitete. Aber die Haysoms blieben nicht lange in der Schweiz. Nach einem kurzen Intermezzo in Luxemburg (das nicht einmal vier Jahre dauerte), übersiedelten sie nach New York, wo Derek eine Anstellung in einem Stahlwerk erhielt. Im Zusammenhang mit einer Geschäftsreise schaute er sich 1968 in Halifax ein Stahlwerk an, das die kanadische Regierung vor nicht allzu langer Zeit erworben hatte. Dort bot man ihm eine Führungsfunktion an, und er akzeptierte das Angebot. Daraufhin übersiedelte die Familie nach Nova Scotia. Als Manager der regierungseigenen Firma Sydney Steel hatte Derek wiederum Probleme mit einigen Politikern.

Zudem legte er sich mit den Stahl-Gewerkschaften an, da er ein neuartiges Verfahren zur Stahlherstellung einführen wollte. Der Druck auf die ganze Familie nahm schließlich zu. Es gab Streiks und angeblich auch Drohanrufe. Schließlich soll Elisabeth Haysom wegen der Zwistigkeiten sogar in der Schule tätlich angegriffen worden sein. Am Ende kündigte Derek bei Sydney Steel und wurde Aufsichtsratsmitglied und Direktor der Metropolitan Area Growth Investments, kurz MAGI genannt, einer Anlagekapitalfirma in Nova Scotia, die dem Staat und der Provinzverwaltung gehörte. Diese Firma investierte mehrere Millionen kanadische Dollar in ein Kreuzfahrtschiff, die „Mercator I.“ Das Schiff wurde erheblich teurer als geplant und musste umgebaut werden, was auf einer deutschen Werft erfolgte.

Die Waren, die zur Versorgung während der Kreuzfahrten notwendig waren, wurden in Großbritannien gekauft.

Zudem bestand die Mannschaft fast zur Hälfte aus Thailändern. Angesichts der grassierenden Arbeitslosigkeit in Nova Scotia wurden diese Umstände in den Medien als Skandal dargestellt und hatten politische Konsequenzen bei den Wahlen für die Provinzregierung.

Der Druck der Öffentlichkeit auf Derek wurde so stark, dass er auch bei MAGI kündigte und sich 1982 aus dem Geschäftsleben nach Boonsboro bei Lynchburg zurückzog.

Drei Jahre später wurden er und Nancy dort in ihrem Haus ermordet.

Alles in allem ergaben sich aus den Lebensläufen von Derek und seiner Frau keine konkreten Anhaltspunkte für einen Racheakt.

Über die Konflikte in Rhodesien und Nova Scotia war sozusagen längst Gras gewachsen, und es war mit Blick darauf kein aktueller Anlass dafür ersichtlich, die Haysoms grausam zu ermorden und dabei geradezu zu zerfleischen.

Auch bei Betrachtung der Lebensläufe der Opfer kamen die Ermittlungen, was ein plausibles Motiv anbelangte, also nicht voran.

Dies galt im Grunde auch für die Nachforschungen im Umkreis von Loose Chippings.

Die Ermittler fanden heraus, dass die Haysoms in der Nachbarschaft bzw. in der gesamten Ortschaft nicht sonderlich beliebt waren. Derek galt als nicht sehr freundlich und höflich, sondern als kurz angebunden. Nancy hingegen wirkte auf viele Nachbarn hochnäsig und abgehoben. Die beiden bemühten sich zudem nicht besonders um Kontakte in der Nachbarschaft, sondern bevorzugten Freunde und Bekannte in Lynchburg. Das führte dazu, dass man sie in Boonsboro nicht einmal näher kannte.

Erste Informationen über den Charakter und die Lebensweise der Ermordeten erlangten die Ermittler daher anfänglich eher über Annie Massie, die schon in Kindheitstagen Nancys Freundin gewesen war, sowie die Mitglieder der Haysom-Familie.

Das üble Zurichten der Opfer bzw. ihre Verstümmelung war und blieb jedenfalls ein Indiz für ein hasserfülltes Agieren des Mörders. Und Hass setzt in der Regel voraus, dass man sich kennt. Das sprach im vorliegenden Fall dafür, dass Täter und Opfer sich wahrscheinlich gekannt hatten. Dies wurde noch durch den Umstand unterstrichen, dass der Täter offenbar ins Haus gelassen oder gebeten worden war.

Erste Befragung von Elisabeth Haysom (8. April 1985)

Für die Polizei dürfte es eine Selbstverständlichkeit gewesen sein, die Angehörigen der Opfer zu befragen. Am 8. April 1985, also fünf Tage nach Tatentdeckung, war Elisabeth Haysom, die einzige gemeinsame Tochter von Derek und Nancy, an der Reihe.

Die Befragung von Elisabeth fand im „Hauptquartier“ der Mordkommission – in einem Klassenraum der Grundschule in Boonsboro – statt und sollte etwa vier Stunden dauern. Sie wurde von Ricky Gardner und seiner Kollegin Debbie Kirkland, einer älteren Ermittlerin aus Lynchburg, durchgeführt, während ein Tonbandgerät lief. Elisabeth verblüffte die Ermittler zunächst damit, dass sie sich ein Sandwich mitgebracht hatte und zu Beginn des Gesprächs aß.

Sie erzählte auf Nachfrage der Beamten, dass sie ihre Eltern das letzte Mal am 23./24. März, also dem Wochenende vor dem „Mord-Mochenende“ gesehen habe. Sie sei am Samstag, dem 23. März, mit einem Bus von Charlottesville zu ihren Eltern gefahren, weil ihr Vater an dem Samstag Geburtstag gehabt habe. Am Sonntag hätten ihre Eltern sie nach Charlottesville zurückgefahren. Anschließend hatte sie ihre Eltern nur noch einmal kurz am Donnerstag, dem 28. März, angerufen und mitgeteilt, dass sie sich am Sonntag, dem 31. März, abends wieder telefonisch melden würde.

Das folgende Wochenende (29. bis 31. März) habe sie mit ihrem Freund Jens Söring, einem Kommilitonen an der Universität von Virginia (UVA), in Washington verbracht. Dorthin sei man mit einem Mietwagen gefahren.

Am Sonntagabend rief sie angeblich bei ihren Eltern an, aber niemand nahm den Anruf entgegen. Am folgenden Montag und Dienstag wollte sie es erneut versucht haben, aber es meldete sich wiederum niemand. Deshalb habe sie am Mittwochmorgen (dem 3. April) Annie Massie angerufen (34).

Natürlich befragten die Polizeibeamten sie zu etwaigen Feinden von Derek und Nancy. Daraufhin erzählte sie von den Konflikten bei Sydney Steel und dem „Skandal“ bei der Anlagekapitalfirma MAGI. Die Vorfälle im Zusammenhang mit Sydney Steel hätten ihre Eltern veranlasst, ihre weitere Schulausbildung ins Ausland zu verlegen. Sie sei dann in Internaten in der Schweiz und in England gewesen, zuletzt in der Boarding School Wycombe Abbey. Eigentlich habe sie in Cambridge studieren wollen, sei aber lieber zu ihren Eltern nach Virginia zurückgekommen, um ein Studium an der UVA in Charlottesville zu beginnen.

Sie erzählte außerdem Näheres zu ihrer Schulzeit in Wycombe Abbey und berichtete davon, in eine Drogenaffäre hineingezogen worden zu sein. Angeblich hatte die Schulleitung nach dem Vorfall dafür gesorgt, dass sie von allen Kontakten völlig abgeschirmt, also regelrecht isoliert wurde. Das habe sie nicht ertragen und sei mit einer Schulfreundin (35) nach Europa ausgerissen, wo sie mehrere Monate unterwegs gewesen sei. Sie sei aber schließlich von einem Colonel Harrington auf Veranlassung ihrer Eltern aufgestöbert worden. In London habe ihr Halbbruder Julian sie in Empfang genommen und ihr Vater sei auch hinzugekommen und habe sie abgeholt.

Das Verhältnis zu ihren Eltern beschrieb sie sinngemäß als gut und betonte mehrfach, wie hilfsbereit ihre Eltern gewesen waren und wie dankbar sie ihnen dafür war. Ihre Eltern seien immer für sie dagewesen.

Im Übrigen sei die Ehe von Derek und Nancy geradezu vorbildlich gewesen.

Die Ermittler befragten Elisabeth auch zu Mary Fontaine Harris, der jungen Frau, die mit Julian verlobt gewesen war. Sie erfuhren, dass Mary Fontaine hinsichtlich der Auflösung der Verlobung ahnungslos gewesen war und von der ganzen Angelegenheit erst erfahren hatte, als Julian ihr mitteilte, dass er die andere Frau geheiratet habe. Derek und Nancy sollten sich laut Elisabeth über das unschöne Verhalten Julians sehr aufgeregt haben, weil sie Mary Fontaine gut leiden konnten. Diese sei nach der Trennung der Verbindung extrem deprimiert gewesen und man hätte sich Sorgen gemacht, dass sie Selbstmord begehe. Sie hätte die Verbindung zu den Haysoms aber nicht abgebrochen und zu Weihnachten hätte man sich sogar noch gegenseitig beschenkt, die Atmosphäre sei normal und angenehm gewesen.

Als Gardner fragte, ob sie den Verdacht hege, Mary Fontaine könnte vielleicht aus Zorn auf Julian die Idee gehabt haben, sich an seinen Eltern zu rächen, bezeichnete Elisabeth diesen Gedanken als „lächerlich“ und nahm die andere gleichsam in Schutz.

Bei der informatorischen Befragung scheint es Spannungen zwischen Debbie Kirkland und Elisabeth Haysom gegeben zu haben. Jedenfalls erklärte Elisabeth Haysom später ihren Brüdern, dass sie sich von den Fragen der Ermittler eingeschüchtert gefühlt habe. Daraufhin engagierte ihr Halbbruder Howard Haysom, ein Chirurg aus Boston, einen bekannten Strafverteidiger aus Charlottesville, John Lowe.

Rechtsanwalt Lowe teilte der Polizei daraufhin mit, dass er die Interessen der Familienangehörigen der Opfer wahrnehme. Er soll auch verlangt haben, dass Angehörige der Familie Haysom nur noch in seiner Gegenwart befragt oder verhört werden. (36)

Söring hat im Nachhinein behauptet, Elisabeth sei bei dieser ersten informellen Vernehmung kurz nach den Morden gefragt worden, was ihr Vater am liebsten aß. (37) Daraufhin soll ihr das Wort „Eiscreme“ herausgeplatzt sein. Das soll ein „Fehler“ gewesen sein. Wir werden später noch ausführlich darauf zurückkommen, was Söring damit meinte und ob es wirklich ein Fehler war.

Auch darauf, welche Rückschlüsse man auf ihn selbst ziehen kann, wenn man der Sache mit dem Eiscreme-Konsum genauer nachgeht.

Ermittlungen zur Schuhgröße (8. April 1985)

Der Deputy Sheriff Caroll L. Baker führte Ermittlungen zur Schuhgröße des Tennisschuhs durch, dessen Abdruck (bezeichnet als LR–2) am Tatort vorgefunden worden war. (41) Er befragte die Manager verschiedener Schuhläden in der Umgegend, wobei er ihnen wohl ein oder mehrere Fotos vorlegte. Es stellte sich heraus, dass der Abdruck möglicherweise von einem Schuh der Marke „New Balance“ herrührte. Dem Manager des Geschäfts „Foot Locker“ (River Ridge Mall) nannte er die festgestellte Länge des Abdrucks, 9 ½ inch. Der Manager erklärte daraufhin, dass die Länge auf einen Damenschuh der Größe 8 oder 8 ½ schließen ließ. Ein 10-inch-Schuh würde diese Damengröße haben oder der Schuh eines kleinen Jungen sein.

Die Putzaktion (vor dem 16. April 1985) (42)

Das Haus, in dem die Morde passiert waren, wurde – nachdem die kriminaltechnischen Untersuchungen abgeschlossen waren – gereinigt, denn die Familie Haysom wollte es verkaufen.

Nach der Version von Söring sollte das Haus für den Verkauf vorbereitet werden. (43) Eine gewerbliche Reinigungsfirma hatte sich angeblich geweigert, das Blut zu entfernen. Daher kamen Elisabeth und ihre Halbbrüder nicht umhin, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, wobei sie von Annie Massie unterstützt wurden. (44) Während der Arbeiten zog Elisabeth einen Schuh aus und verglich ihren Fuß mit einigen verschmierten Sockenabdrücken im Wohnzimmer. (45) Dabei wurde sie von Annie Massie gesehen, die ihre Beobachtung der Polizei meldete. (46) (In seinem Buch „Nicht schuldig“ erklärte Söring: Zwei Personen aus der Putzmannschaft bemerkten dies und informierten die Polizei über ihre Beobachtung. (47) Bei der zweiten Person dürfte es sich um Howard Haysom gehandelt haben).

Wann genau die Meldung an die Polizei erfolgte, ist den Angaben von Söring nicht zu entnehmen.

Später (1990) gab es zu der Putzaktion vor Gericht verschiedene Darstellungen.

Es ist jedenfalls unstrititig, dass die Polizei von den Fußvergleichen Elisabeths in Kenntnis gesetzt worden ist und Ricky Gardner mit Howard Haysom telefonierte. (48) Dieser äußerte in dem Telefonat die Vermutung, dass seine Schwester etwas mit dem Mord an ihren Eltern zu tun habe. (49) Er sagte, dass er seit der Trauerfeier immer mehr zu dieser Überzeugung gekommen sei. (50) Denn als die Familienangehörigen das Haus von dem Blut gereinigt hätten, habe sich Elisabeth auffällig lange mit den Fußspuren auf dem Boden beschäftigt. (51) Howard Haysom erzählte der Polizei auch, dass sein Stiefvater Derek auf den neuen „boyfriend“ von Elisabeth nicht gut zu sprechen gewesen war bzw. ihn sogar ablehnt hatte. (52)

[Dazu ist anzumerken: Das Verhalten von Elisabeth war relativ bedeutungslos für die Frage nach ihrer etwaigen Täterschaft: Die Fußvergleiche sind eher ein Indiz für Haysoms Unschuld, denn wenn sie die Mörderin gewesen wäre, hätte sie definitiv gewusst, dass die Abdrücke von ihr stammten – und hätte den Vergleich gar nicht erst anzustellen brauchen].

Offenbar stand Elisabeth bei der Reinigungsaktion in Loose Chippings regelrecht unter Beobachtung, denn es wurde noch Folgendes bekannt:

Als sie um den Kamin herum putzte, soll sie ziemlich pietätlos geäußert haben: „Das hier ist Papas Gehirn. Ich wische gerade Papas Gehirn auf.“ Diese Äußerung wurde ihr später vor Gericht vorgehalten.

Die Vorkommnisse beim Hausputz warfen zwar ein etwas „schräges Licht“ auf Elisabeth Haysoms Charakter oder ihre Vorstellung von schwarzem Humor, ein konkreter Tatverdacht ergab sich jedoch weder aus ihrer Äußerung noch aus den Fußvergleichen (hinter denen z.B. auch reine Neugier stecken konnte).

Die zweite Vernehmung von Elisabeth Haysom (16. April 1985)

In der weiteren Folge fuhren die Ermittler nach Charlottesville, um in der Polizeiwache der University of Virginia mit Elisabeth zu sprechen. (53)

Am Dienstag, dem 16. April, um 10.40 Uhr, begann daher ihre zweite Vernehmung, in einem Polizeigebäude der University of Virginia, am Rande des Campus. (54) Diesmal wurde Gardner dabei durch Sergeant Caroll Baker von der Polizei in Lynchburg unterstützt. Das Gespräch fand in einem kleinen Büro im hinteren Teil des Gebäudes statt, ohne den Rechtsanwalt John Lowe (warum er nicht dabei war, ist nicht bekannt; vielleicht hatte Elisabeth auf seine Anwesenheit verzichtet).

Eingangs der Vernehmung erkundigte sich Gardner nach ihrem neuen Freund, Jens Söring.

Er wollte wissen, ob dieser Freund schon einmal im Haus ihrer Eltern gewesen sei. Die Frage bejahte Elisabeth. Das ereignete sich nach ihrer Darstellung aber nicht anlässlich des Geburtstags ihres Vaters am 23./24. März, sondern es habe einige Wochen weiter zurückgelegen. Nach einem Blick auf einen Kalender kam sie zu dem Schluss, dass es der 23. oder 24. Februar gewesen sein müsse. (55) Gardner hatte die Frage wahrscheinlich im Hinblick auf etwaige Ortskenntnisse von Söring bzw. Kenntnisse vom Inneren des Hauses gestellt. Nun konfrontierte er Elisabeth mit dem überhöhten Tachostand, der nicht nur für eine Fahrt von Charlottesville nach Washington und zurück sprach. Das erklärte sie – ohne in Verlegenheit zu geraten – damit, dass sie und Söring sich an dem Wochenende mehrfach verfahren bzw. verirrt hätten. (56) Außerdem wären sie sehr viel in Washington herumgefahren. Diese Erklärung war zwar unglaubhaft, denn zwei hochintelligente Studenten würden sich sehr wahrscheinlich auf dem Weg von Charlottesville nach Washington nicht verfahren, auch nicht unbedingt in der Stadt Washington.

Außerdem war die Höhe der gefahrenen Extra-Meilen (ca. 429) eklatant.

Aber die Darstellung war im Grunde unangreifbar. Das Gegenteil konnte Gardner Elisabeth nicht beweisen. Insofern musste er sich vorerst damit zufriedengeben.

Nun erkundigte sich der Ermittler, wie ihre Eltern zu dem neuen Freund standen. Sie antwortete, dass Derek und Nancy nichts dagegen hatten, dass sie sich mit ihm traf.

Der Ermittler wechselte das Thema und fragte nach dem Aufenthalt im Marriott-Hotel in Washington. Daraufhin erzählte ihm Elisabeth, dass es Sörings Visa-Karte gewesen sei, mit der alles bezahlt worden sei. (57) Schließlich wollte Gardner mehr über Mary Fontaine Harris erfahren. Auf seine Fragen erklärte Elisabeth, dass sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter die junge Frau sehr gern hatten. Als Julian und Mary Fontaine näher zusammenkamen, hätten ihre Eltern jedoch den Eindruck gehabt, dass er ziemlich überstürzt vorging und sie zu häufig sah. Dies habe er getan, obwohl er von den emotionalen und psychischen Problemen Mary Fontaines gewusst habe. Ihm sei auch bekannt gewesen, dass sie wegen dieser Probleme in einem Sanatorium gewesen war. Schließlich habe er sich mit Mary verlobt und sei nach Nova Scotia verschwunden. Derek und Nancy machten sich angeblich große Sorgen, dass Julian das Ganze nicht behutsam anging, ihr möglicherweise furchtbar wehtun könnte und sie wieder einen Zusammenbruch erleiden würde. Als er die Verlobung löste und jemand anderen heiratete, habe Mary Fontaine sozusagen in die Röhre geschaut.

Anders als in ihrer ersten Vernehmung deutete Elisabeth nun an, dass Mary Fontaine zwar nett, aber verwirrt sei, und dass sie vielleicht sogar zu einem Doppelmord fähig sei. Das warf nun ein ganz anderes, neues Licht auf sie – auch wenn es nichts Konkretes war.

Ob bei der zweiten Befragung von Haysom auch ihr Verhalten bei der Putzaktion zur Sprache kam, ist nicht bekannt. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Gardner dies unterlassen hätte. Ein tatrelevanter Vorwurf ergab sich aus dem Vergleich nicht.

Das Gespräch zwischen den Polizisten und Elisabeth verlief diesmal nicht ganz so freundlich wie bei der ersten informatorischen Befragung, aber daraus ergab sich nichts Handfestes gegen sie, augenscheinlich nicht einmal eine Tatvermutung. Die Ermittler unterließen es jedenfalls, Nachforschungen im Marriott-Hotel in Washington anzustellen. Dies war insofern ungünstig, als zum damaligen Zeitpunkt die Ereignisse noch „frisch“ waren. Vieles dürfte seitens des Hotels noch leichter nachvollziehbar und bei den Bediensteten besser in Erinnerung gewesen sein. Vielleicht hätten sich Hotelangestellte noch an besondere Umstände mit den beiden Hotelgästen erinnern können (Zimmerservice, Scheckeinlösung, Sicherheits-Videos, Anwesenheitszeiten von Söring oder Haysom im Hotel am 30. März 1985 usw.).

Hier wurde eine große Chance vertan, Licht in das Dunkel des Falles zu bringen. Als Kriminalist fragt man sich unwillkürlich, warum die damaligen Ermittler hier nicht konsequent „nachgehakt“ haben. Ihr Vorgehen bleibt rätselhaft. Aber wenigstens nahm man am 16. Februar 1985 in der Wache der UVA die Fingerabdrücke von Elisabeth. (58) Das erfolgte offenbar mit ihrem ausdrücklichen Einverständnis. Laut Gardner soll sie „mehr als kooperativ“ gewesen sein.

Und sie nannte Gardner auf Befragen ihre Schuhgröße: Es war die US-Damenschuhgröße 8. (59) Offenbar war das für ihn kein Anlass für weitere Nachforschungen, die auf den ersten Blick nahelagen: Denn wenn ihre Schuhgröße zum Tatortabdruck LR–2 „passte“, und der Abdruck eventuell von einem Schuh der Marke „New Balance“ herrührte, hätte man weitere Vergleiche und Recherchen in diese Richtung veranlassen können, etwa durch Nachfragen bei der Firma. Das ist jedoch nicht erfolgt.

Gardner dürfte den Bericht von Caroll Baker vom 8. April 1985 gekannt haben. Möglicherweise hat er ihm aber wenig Bedeutung beigemessen, weil die Einschätzung zur Schuhgröße von LR–2 lediglich von dem Manager eines Ladengeschäfts stammte. Durch eine Kontaktaufnahme mit der Firma hätte man jedoch vielleicht verlässlichere Informationen zu dem Schuh gewinnen können, der den Abdruck verursacht hatte. Möglicherweise hätte sich die Einschätzung des Firmenmanagers bestätigt – oder auch nicht … Jedenfalls hätte man den Gesichtspunkt dann „durchermittelt“, wie es im Polizeijargon heißt.

Eine „Hauptverdächtige?“

Mittlerweile wurde die Öffentlichkeit unruhig, denn es war immer noch niemand verhaftet worden. Offiziell gab es keinen Tatverdächtigen. Und auch die Medien schienen enttäuscht, dass der oder die Täter noch nicht ermittelt worden waren. Die Zeitung „News & Daily Advance“ in Lynchburg veröffentlichte einen Leitartikel, der die Ungeduld und Enttäuschung der mittlerweile nervös gewordenen Bevölkerung widerspiegelte. (60) Darin war von einer „menschlichen Bestie“ und einem „sinnlosen Gemetzel“ die Rede. Nach wie vor war kein plausibles Motiv erkennbar und der Täter lief sozusagen immer noch frei herum. Die Bevölkerung war beunruhigt, denn vielfach ging man von einem verrückten Gewalttäter aus. Und so wuchs der Druck auf die Führung der Polizei, insbesondere auf Sheriff Carl Wells, immer mehr an.

Zwar gab es keinen zureichenden Tatverdacht gegen eine bestimmte Person.

Die Fragen der Ermittler – z.B. an Elisabeth Haysom – zeigten allerdings, dass Mary Fontaine Harris, die ehemalige Verlobte von Julian Haysom, immer mehr in den Fokus der Ermittler geriet.

Welche (mehr oder weniger) belastenden Gesichtspunkte gab es gegen sie?

Wir wissen mittlerweile schon, dass es sich um die ehemalige Verlobte von Julian Haysom handelte, deren Verlobung unter recht unschönen Umständen gelöst wurde.

Außerdem lebte sie in Lynchburg, nur wenige Meilen von den Opfern entfernt und hatte – wie schon erwähnt – erhebliche psychische Probleme. (61) Angeblich war sie übrigens die Tochter eines Richters aus Lynchburg. (62) Die Ermittler fragten sich, ob sie möglicherweise gegen die Haysom-Eltern feindselige Gefühle oder sogar Hass hegte, weil die Verlobung aufgelöst worden war. Chuck Reid zufolge soll Mary in einer Vernehmung erklärt haben, Mr. und Mrs. Haysom hätten etwas mit der Auflösung der Verlobung zu tun gehabt. (63) Aber sie soll ein Alibi für das Tatwochenende gehabt haben. (64) Worin dies bestand, ist nicht bekannt. Überhaupt stellte sich die Frage, ob die Enttäuschung über die Auflösung der Verlobung (und über einen etwaigen Anteil von Nancy und Derek daran) der Anlass gewesen sein konnte, sie zur Mörderin werden zu lassen.

Immerhin, sie kannte Derek und Nancy gut, war jemand, den sie sicherlich ins Haus gebeten und bewirtet hätten. Deshalb passte sie auch in das Raster des Täterprofils bzw. der Einschätzung von Ed Sulzbach. Der FBI-Agent Sulzbach hatte nach Inaugenscheinnahme des Tatorts festgestellt, dass der Täter wahrscheinlich weiblich sei und die Opfer gekannt habe.

Man ist teilweise sogar der Meinung, dass sich seine Äußerungen auf sie bezogen haben, nicht auf Elisabeth Haysom. (65) Chuck Reid soll Sulzbach von ihr erzählt haben. (66) Was gab es noch an Verdachtsmomenten gegen die junge Frau?

Elisabeth Haysom hatte in ihrer zweiten Vernehmung Andeutungen gemacht, die Mary als Täterin des Mordes nicht ausschlossen. Sie ließ durchblicken, dass Mary Fontaine irgendwie in die Tat involviert sein könnte. (67)

Das alles war aus kriminalistischer Sicht aber nichts, aus dem sich ein fundierter Tatverdacht hätte ergeben können.

Als man Mary – wohl mangels anderer Verdächtiger – trotzdem erneut vernahm, war sie bereit, einen Lügendetektortest zu machen. (68) Ein Beamter der Virginina State Police, Special Agent Clifford Rotenizer führte mit ihr den Test durch. Er fiel nicht eindeutig negativ aus, sprach also nicht eindeutig gegen ihre etwaige Täterschaft. Ihr wurden zwei Fragen gestellt: 1. „Haben Sie Nancy und Derek Haysom getötet?“ und 2. „Waren Sie da, als die Haysoms getötet wurden?“ Nach Rotenizer deuteten die Messergebnisse des Tests auf eine Täuschung hin. (69) Hatte Mary Fontaine bei ihren Antworten auf die Fragen also gelogen?

Nachdem die junge Frau erkannt hatte, dass sie bei der Polizei immer noch als eine Art Hauptverdächtige galt, äußerte sie gegenüber Chuck Reid plötzlich, dass Elisabeth Haysom die Tat begangen habe. (70) Zur Begründung ihrer Behauptung wies sie darauf hin, dass Derek Haysom den neuen Freund von Elisabeth nicht gemocht habe. Und sie erzählte folgende Geschichte: Am Tag der Trauerfeier ergab es sich, dass sie und Elisabeth allein in der Küche waren (wohl im Haus der Massies). Elisabeth schenkte ihr ein Glas Saft ein. Aus heiterem Himmel habe Haysom dann plötzlich zu ihr gesagt: „Ich bin der Teufel und du bist das Opferlamm.“ (71) Es war unklar, ob das stimmte, oder ob Mary nur von sich ablenken wollte. Außerdem: Selbst wenn Elisabeth das gesagt hatte, musste es keinen Bezug zu den Mordfällen haben. Es war vieldeutig.

Okkultes, Voodoo, Satanismus? (Juni 1985)

Im Juni 1985 arbeiteten nur noch Chuck Reid und Ricky Gardner an dem Mordfall.

Die Ermittlungen kamen nicht voran, und dies dürfte bei den Beamten nahezu für Verzweiflung gesorgt haben. Wie groß der Druck auf die Ermittler gewesen sein muss, kann man einem etwas bizarren Umstand entnehmen (wenn er wirklich wahr ist): Reid und Gardner sollen einen Hellseher eingeschaltet haben, um Informationen über den oder die Täter zu bekommen. (72) Angeblich suchten sie diesen Hellseher in einer kleinen Stadt, nicht weit von Lynchburg, auf, zusammen mit Caroll Baker, ihrem Kollegen. Wenn es so gewesen ist, dann dürfte es wohl eher ein Akt der Verzweiflung der Ermittler gewesen sein, denn normalerweise lässt man sich als sachlich orientierter Kriminalist nicht auf einen solchen esoterischen Versuch ein. Oder soll man besser „Hokuspokus“ sagen?

Hintergrund dieses Versuchs, das Übersinnliche für die Ermittlungen zu nutzen, waren die scheinbaren Hinweise auf okkulte Handlungen am Tatort oder sogar einen Ritualmord:

In dem Blutfilm auf dem Eichenfußboden konnte man mit einiger Vorstellungskraft etwas erkennen, dass einem „V“ oder einer gehörnten Figur ähnelte. (73)

Die Ausrichtung der toten Körper in Nord-Süd-Richtung, das Ausrichten weiterer Gegenstände (z.B. Besteck auf dem Esstisch) in dieser Richtung fiel auf (was selbstverständlich auch reiner Zufall sein konnte). Es gab ein verwischtes Muster auf dem Boden, in dem man „Sechs“ sehen konnte, wenn man seine Fantasie strapazierte.

Tatortfoto: Vermeintliche Ziffer 6

Diese Ziffer konnte man als eine Anspielung auf die Bibel-Textstelle in der Offenbarung des Johannes verstehen, in der von der Zahl 666 die Rede ist, die als „Zahl des Tieres“ oder „Zahl des Antichristen“ gilt, und der im Okkultismus und der Zahlmystik besondere Bedeutung zukommt.

Auch der Buchstabe „V“ (als Symbol für ein gehörntes Tier) schien dazu zu passen.

Auf der besagten Mausefalle (Spur 1K) befand sich ein großes „V“ (allerdings für den Herstellernamen „Victory“, die Falle war seltsamerweise nicht blutbespritzt, obwohl sie auf dem blutverschmierten Boden lag (74)) und am Kinn von Derek Haysom ein V-förmiger Schnitt. Man konnte sich auch fragen, ob diese V-Motive vielleicht auch für das Wort „Voodoo“ standen, oder ob das alles Zufall war …

Foto Gesichtsverletzungen Derek Haysom

Autopsiebericht Derek Haysom: Schnittverletzungen an Gesicht und Kopf

Wie auch immer, es dürfte wohl tatsächlich zu der Sitzung mit dem Hellseher gekommen sein.

Der Mann, der angeblich hellseherische Fähigkeiten besaß, hatte die Ermittler gebeten, Kleidungsstücke der Opfer mitzubringen und – wenn möglich – Bilder von mutmaßlichen Tatverdächtigen. Die Bilder wollte er allerdings nicht sehen, sondern sie sollten in einen dicken Umschlag gesteckt werden. Die Beamten hatten ihm das blutbefleckte Hemd von Derek Haysom mitgebracht. (75) Der Hellseher hielt das Hemd fest, summte, zitterte und schien sich dann wie in Krämpfen zu winden. Am Ende sah er im Geiste nach eigenem Bekunden einen Mann in dunkler Kleidung, der durch irgendwelche Fenster blickte, und spürte ein Messer und Schmerzen. Das war alles, mehr sah er nicht. Der ganze „Zauber“ hatte im Grunde kriminalistisch nichts gebracht.

Der Versuch, mutmaßlich übersinnliche Fähigkeiten für die Ermittlungen zu nutzen, hatte sich als untauglich erwiesen. Das hinderte die Ermittler allerdings wohl nicht, es noch ein zweites Mal zu versuchen, mit dem gleichen Ergebnis. (76) Man schüttelt unwillkürlich ein wenig den Kopf.