Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Universitaria de Chile

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

El Cármides nos presenta un diálogo narrado directamente por Sócrates, en el cual este y sus dos principales interlocutores, Cármides y Critias, intentan definir una virtud moral que la tradición filosófica reconocerá posteriormente como una de las cuatro virtudes cardinales: la sōphrosýnē (sensatez, moderación, buen juicio, mesura, templanza). A lo largo del diálogo los interlocutores de Sócrates proponen distintas definiciones de esta virtud moral, cada una de las cuales es rechazada por Sócrates sobre la base de inconsistencias lógicas. El Cármides pertenece a un conjunto de diálogos escritos por Platón llamados comúnmente "socráticos". Los diálogos socráticos constituyen un excelente punto de partida para aquellos interesados en el pensamiento platónico y el análisis filosófico en general.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 118

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cármides

184

P718c

Platón, 428-348 A.C.

Cármides / Platón; traducción y notas porJorge Torres.

1a. ed. – Santiago de Chile: Universitaria, 2017.

108 p.; 11,5 x 18,2 cm. – (Los Clásicos)

Bibliografía: pp. 107-108.

ISBN edición impreso: 978-956-11-2551-3ISBN Digital: 978-956-11-2733-3

1. Platón, 428.348 A.C. - Cármides. 2. Filosofía antigua.

3. Platonismo.

I. t.II. Torres, Jorge, tr. G., tr.

© 2017, JORGE TORRES DE LA CERDA

Inscripción N° 280.223, Santiago de Chile.

Derechos de edición reservados para todos los países por

© EDITORIAL UNIVERSITARIA, S.A.

Avda. Bernardo O'Higgins 1050, Santiago de Chile.

Ninguna parte de este libro, incluido el diseño de la portada,puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea porprocedimientos mecánicos, ópticos, químicos oelectrónicos, incluidas las fotocopias,sin permiso escrito del editor.

Texto compuesto en tipografía Palatino LT Std 10/13

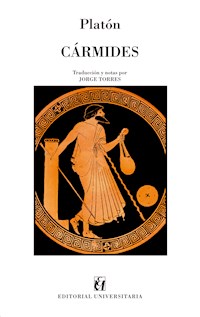

CUBIERTA

Entrenador en la palestra. Tondo de figura ática roja en kylix (490-480 a.C).

Atribuida al Pintor de Brigos.

Referencia: Museo Metropolitano de Arte.

DIAGRAMACIÓN

Yenny Isla Rodríguez

DISEÑO DE PORTADA

Norma Díaz San Martín

Diagramación digital: Ebooks [email protected]

Platón

Cármides

Traducción y notas por Jorge Torres

ÍNDICE

Introducción

Interlocutores

Fecha Dramática

I. Introducción (153a1-158e5)

II. Argumentos de Cármides y refutación de Sócrates (158e6-162b11).

III. Argumentos de Critias y refutación de Sócrates (162c1-175d5).

IV. Epílogo.

INTRODUCCIÓN

El Cármides presenta un diálogo narrado directamente por Sócrates, en el cual este y sus dos principales interlocutores, Cármides y Critias, intentan definir una virtud moral: la sōphrosýnē (sensatez, moderación, buen juicio, mesura, templanza). La forma en que se desarrolla el diálogo nos recuerda el típico procedimiento empleado por Sócrates en otros diálogos platónicos llamados comúnmente "socráticos". Este es el caso de diálogos tales como el Laques, el Eutifrón, el Lisis, e incluso República I. En todos ellos los distintos interlocutores de Sócrates proponen inicialmente una serie de definiciones en torno a una virtud moral (valentía, piedad, amistad o justicia), aunque todas ellas se muestran finalmente defectuosas una vez que han sido sometidas a la refutación (o elenchos) por parte de Sócrates. Puesto que el propio Sócrates reconoce ignorar qué son exactamente tales virtudes, el conjunto de estos diálogos concluye sin ofrecer un resultado positivo relativo a la definición de la virtud examinada. De ahí que el conjunto de estos diálogos platónicos, tal como es el caso del Cármides, hayan llegado a ser conocidos posteriormente también como "diálogos aporéticos" (del griego aporía: "sin salida", pero también "sin recursos").

Una primera dificultad que el lector debe enfrentar al estudiar esta compleja obra platónica surge a partir de la ambigüedad del concepto que el diálogo se propone definir (sōphrosýnē), junto con la aparente falta de conexión que existe entre las distintas definiciones propuestas por los interlocutores de Sócrates (Cf. Apéndice). Este aspecto del diálogo ha motivado la conclusión, quizás algo prematura, de que el propio Platón no tenía una idea clara al respecto cuando escribió el Cármides (Cf. Santas, 1973: 109). Una lectura más detenida de la obra, sin embargo, que permita iluminarla a la luz del horizonte histórico en la cual fue escrita, revela un esfuerzo consciente por parte del filósofo –y no una mera indecisión teórica– por examinar cuidadosamente las principales creencias tradicionales que el mundo griego pre-Platónico había adoptado en relación a la sōphrosýnē. De este modo, la estructura argumentativa del diálogo no hace más que reflejar la extrema equivocidad que el término había tomado en el habla popular desde los tiempos de Homero, equivocidad que es incorporada como un recurso dialógico que permite a Platón explorar cada una de dichas definiciones para así detectar sus distintas falencias.

Etimológicamente, el sustantivo griego "sōphrosýnē" se construye a partir del adjetivo homérico "saόphrōn", el que a su vez deriva de la conjunción de "saos" (saludable) y "phrēn" (mente o lugar de la actividad psicológica). El significado originario del término apunta entonces a la noción de "salud mental", "cordura", "juicio" o "sensatez" –que es también la traducción que he privilegiado en este contexto. Pero incluso dentro de esta acepción del sustantivo es posible encontrar algunas diferencias significativas: en un sentido más bien médico-psicológico, la "sōphrosýnē" se opone al concepto griego de "manía" (locura), y en este contexto viene a significar algo así como "estar en su sano juicio" o "cordura" (Rep. I. 331c); en un sentido ético-normativo, sin embargo, un individuo juicioso no es solo quien disfruta de sanidad mental (esto implicaría solo un mínimo de racionalidad) sino aquel que se distingue del resto por poseer una excelencia que no todos poseen: el ejercicio pleno de su racionalidad práctica –aquí el término está íntimamente asociado con la posesión de phrónesis (prudencia, capacidad de juzgar correctamente) (Leyes 710a). Esta ambigüedad semántica del término griego, oscilando entre un sentido médicopsicológico y otro ético-normativo, que es recogida especialmente por el sustantivo español "sensatez" (cordura, sano juicio), es explotada por Platón en un célebre pasaje al inicio del Cármides, en el cual Sócrates identifica la sensatez con la salud del alma humana y él mismo se presenta ante Cármides como un doctor dispuesto a generar dicho estado psicológico en quien lo necesite (156d-157c).

El hombre sensato es tal precisamente porque su juicio no ha sido trastrocado por la influencia de sus impulsos y deseos inoportunos (cuyo exceso es visto a menudo como un síntoma de locura en la literatura de la época), lo cual permite explicar un nuevo sentido que aparece asociado al sustantivo griego ya en Homero y que será del todo decisivo para la tradición griega posterior. En Homero la sōphrosýnē se muestra también íntimamente asociada con el sustantivo aidōs, un cierto sentido del pudor o recato que opera como un importante límite frente a la acción de todos aquellos impulsos e inclinaciones que pueden poner en riesgo los derechos o límites morales de otros individuos, especialmente donde existe algún tipo de jerarquía social en juego (Odisea 3. 24; 4. 158-60). La asociación de aidōs con sōphrosýnē seguirá plenamente vigente en manos de escritores posteriores. Sin ir más lejos, esta se hace también explícita en el diálogo que nos ocupa: aidōs (pudor) corresponde a la segunda definición de la sensatez propuesta por Cármides.

Puesto que en Grecia las prerrogativas morales dependen de la posición social del individuo, la imposición de límites internos que conlleva la sōphrosýnē así entendida dependerá en gran parte de la función social del sujeto. En el caso de la mujer, por mencionar solo un ejemplo, la sōphrosýnē toma un matiz esencialmente femenino (virtus feminarum) que prescribe fidelidad sexual y obediencia a sus esposos (Simónides 7. 108-10 Diehl; Epicarmo 286, Kaibel. Com). Asimismo, la conducta obediente y parsimoniosa (de poco revuelo o simplemente "tranquila") entre los jóvenes es vista, especialmente al interior de círculos aristocráticos, como un signo de buena educación y constituye el ideal aristocrático de la sōphrosýnē que se ve ya reflejado en la poesía de Teognis. Tal conducta es designada posteriormente con el sustantivo ático hēsychía(calma, tranquilidad, apacibilidad) (Aristófanes, Las Nubes 961-965) –de hecho, "tranquilidad" corresponde a la primera definición de la sensatez ofrecida por Cármides. Con el "revuelo" causado por el surgimiento político de la nueva clase media a partir del siglos vi a.C., la hēsychía (tranquilidad) y la eunomía (buen orden), como partes constitutivas de la sōphrosýnē, fueron términos apropiados principalmente por la aristocracia para designar su propio ideal político: tradicional, decoroso, parsimonioso y ordenado (Cf. Teognis 379, 754, 756; Píndaro, Paeanes 1.10). La reapropiación de la sōphrosýnē como una virtud democrática tendrá que esperar hasta el surgimiento de los oradores del siglo iv a.C.

Hacia finales del siglo vi a.C. ya existe un vínculo relativamente claro entre la sōphrosýnē y la idea general de limitación y abstinencia presente embrionariamente en la idea del aidōs homérico, pero también evidente en la asociación de la sōphrosýnē con la virtud específica de la castidad femenina (aunque no solo con ella), por un lado, y con el ideal político de la aristocracia, por el otro. A diferencia del tirano, el aristócrata se concibe a sí mismo como un poseedor de sōphrosýnē, y quien posee tal virtud no abusa del poder con fines personales –una forma eminente de “hybris" (arrogancia) política– sino que se atiene a la observación de las leyes y los códigos morales tradicionales (Teognis, 373-80; 753; Baquílides 13.182-9). De estas observaciones es posible también entender, al menos en parte, cómo es que la sōphrosýnē posteriormente llegó a ser vinculada tan estrechamente con el ámbito del conocimiento humano. El respeto por las restricciones impuestas por la propia función social (sea esta aristocrática o no) implica, ante todo, conocerlos, y por ende re-conocerse a sí mismo como portador de tales límites. De esta suerte, el aspecto principalmente cognitivo (buen juicio, sensatez) que subyace al origen histórico y lingüístico de la sōphrosýnē homérica se manifiesta ahora como una forma radical de conocimiento de sí mismo, del lugar propio que le corresponde a cada uno en el contexto más amplio de la comunidad política: el hombre sensato sabe quién es, conoce sus prerrogativas morales, y con ellas los límites que le han sido asignados (Teognis 453-56; Esquilo Ag., 1421-5; 1662-4; Sófocles Ajax, 1255-64).

Sin embargo, no solo desde su condición políticosocial tiene el hombre la posibilidad de re-conocer sus propios límites y en consecuencia a sí mismo; también en su condición humana y mortal, por oposición a la omnipotencia divina, puede el humano re-conocerse a sí mismo como hombre y no dios (Sófocles, Ajax, 127-133; Eurípides, Hipólito 991-1008; Bacantes 348-49; 1150-52). En esta acepción religiosa de la sōphrosýnē resuena, sin duda, la sabiduría délfica y la exhortación del dios Apolo a "conocerse a sí mismo". Ello permite explicar no solo la razón por la cual Critias define la sensatez como un "conocimiento de sí mismo" en 164d, sino también el hecho de que introduzca dicha definición mediante una reinterpretación del mandato délfico que subyace al ideal socrático de la vida lograda. Según dicho ideal, sin embargo, el "conocerse a sí mismo" es susceptible de una nueva interpretación –a veces llamada "epistemológica" por oposición a la puramente "religiosa" (Cf. Kahn, 1996: 191)– según la cual el autoconocimiento consiste en la constatación de la propia ignorancia que acompaña necesariamente a la finitud humana. La cuarta definición de la sōphrosýnē sugerida por Critias ("conocerse a sí mismo") es examinada dentro de un marco puramente epistemológico (i.e., sin connotaciones religiosas) y diferentes reformulaciones de dicha definición ocuparán la mayor parte del diálogo (162c1-175d5). El énfasis del diálogo en los aspectos puramente intelectualistas de la sōphrosýnē ha sido otra razón, además del significado originario del término, para traducir el sustantivo por "sensatez" en el presente contexto.

Más allá del significado de "sōphrosýnē" en términos de sensatez individual, también es posible detectar una serie de usos esencialmente sociales y políticos que ya han sido señalados, pero que ahora es oportuno conectar con la tercera definición de la virtud sugerida por Cármides y defendida posteriormente por Critias, quien retoma la conversación a partir de 161c. Según ambos, la sensatez consistiría en "ocuparse de los propios asuntos" (tótà heautoū práttein). La fórmula comienza a ser utilizada a finales del siglo v para marcar una contraposición con la polypragmosýnē ("entremetimiento en asuntos ajenos"). Dicho sustantivo, a su vez, había sido considerado tradicionalmente como la contraparte de la apragmosýnē (literalmente: "libertad frente al quehacer político", "desocupación", pero también "ocuparse de lo propio", vale decir, lo privado, por oposición a lo público). En este sentido, la fórmula tò tà heautoū práttein es la continuación natural del viejo ideal aristocrático representado por la apragmosýnē, ideal siempre ligado a los preceptos de la sensatez. En Aristófanes, por ejemplo, el aristócrata lleva una vida apacible, sensata y pacífica, alejada de las preocupaciones públicas que conlleva la democracia, haciendo de la apragmosýnē (el ocuparse de los propios asuntos) su ideal de vida personal (Las Nubes, 1006; Las Aves, 44). En el propio Aristófanes, sin embargo, la apragmosýnē se transforma también en el ideal moral del hombre común, apuntando esta vez al ciudadano sensato y decente que se mantiene alejado de las cortes y los asuntos judiciales, por oposición a la labor del sicofante que vive viciosamente a costa de la polypragmosýnē judicial (Plutus 913ff.), es decir, la constante "intromisión en asuntos ajenos" con la finalidad de obtener dinero de forma poco honrada mediante falsas prosecuciones judiciales (Aves, 1423). Por otro lado, "polypragmosýnē" era también un término utilizado despectivamente por oligarcas y aristócratas para describir el ideal político de los demócratas según el cual cualquier ciudadano, sin importar su nivel de educación y estatuto social, podía participar en la vida política y los asuntos públicos. Por el contrario, el hombre sensato ("que se ocupa de los propios asuntos"), conoce su condición social y no traspasa los límites impuestos por ella.

Sorpresiva es, sin duda, la ausencia en el diálogo de lo que es probablemente el significado más difundido de "sōphrosýnē" en las traducciones actuales: "moderación", "templanza", "autocontrol frente a las pasiones". El diálogo apunta solo indirectamente a esta acepción del término en la escena inicial, en donde vemos a Sócrates ejerciendo esta virtud al controlar sus propios impulsos sexuales hacia el joven Cármides (155c-d), pero no existe ningún intento en el diálogo por examinar una definición de la sensatez así entendida. Platón ciertamente no desconoce dicha acepción del término (Gorgias 491d, Banquete 216d), plenamente vigente en la tradición intelectual anterior a él (por ejemplo: Antifón, DK 87 B8, B59), de modo que su ausencia en el presente diálogo es significativa. Dicha ausencia ha sido vista por algunos intérpretes, con una mirada algo especulativa (Cf. North, 1966: 158), como una indicación de que en el Cármides Platón solo se muestra interesado en explorar los aspectos exclusivamente cognitivos de la sōphrosýnē como consecuencia de las enseñanzas de su maestro Sócrates, para quien la virtud en general constituye, después de todo, el conocimiento más importante que un ser humano puede poseer: aquel que se requiere para ser feliz (Cármides 173d-174b).

El texto

He tomado como referencia el texto griego establecido por Murphy (1986). Me he apartado de él en dos ocasiones1. Desde un punto de vista filológico, el comentario crítico de Murphy a su edición es, a mi juicio, el estudio más completo que poseemos del diálogo. La edición del texto griego aparece fundamentada debidamente en él.

La traducción

Hasta la fecha existen solo dos traducciones meritorias del diálogo al español (A. García Calvo, 1972; E. Lledó, 1981), ambas publicadas en España. Mi objetivo ha sido proveer una traducción del diálogo que, por vez primera, se acerque al español que se habla actualmente en Hispanoamérica, aunque no por ello quede restringida únicamente a dicha audiencia.