8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Forja

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

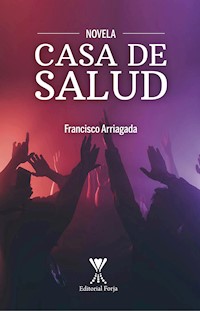

Casa de Salud es el centro del microcosmos que su autor, Francisco Arriagada, sitúa en un bar y salón de eventos del mismo nombre en la ciudad de Concepción. En su inspirador entorno, circulan Vicente, un joven escritor lleno de dudas sobre su vocación literaria, y un grupo de músicos que intentan proyectar sus propias concepciones artísticas sobre el gran público. El crisol de la expresividad de este microcosmos lo constituye un grupo musical llamado Radio Advis. En una atmósfera lisérgica y alcohólica, donde la rebeldía frente a los roles sexuales adquiere franca carta de ciudadanía, Casa de Salud nos presenta un colorido entramado de amores intensos, sueños obstinados y dolorosas decepciones. La novela de Francisco Arriagada puede interpretarse como el testimonio de una generación que presiente cerca la pérdida de la juventud y que se niega aceptar lo que ven como la parálisis y el fracaso de la generación precedente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Casa de Salud Autor: Francisco Arriagada Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago, Chile. Fonos: 56-224153230, [email protected] Diseño y diagramación: Sergio Cruz Edición electrónica: Sergio Cruz Primera edición: julio, 2022. Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de Propiedad Intelectual: N° 2022-A-2816 ISBN: Nº 978-956-338-579-3 eISBN: Nº 978-956-338-580-9

Las sombras se van cayendosobre Concepción despierto.Los Bunkers

SI TUVIERA QUE elegir el momento preciso que dio comienzo a esta historia, diría que fue ahí en pleno centro de Concepción, borracho, vomitando en una esquina, lejos de todos. Fue ahí, en ese instante, mientras salpicaba mis zapatillas y el eco de mis arcadas reverberaba en el cemento, que vi una Concepción imponente a través de mis ojos, como si de una catarsis penquista que deja atrás todo y cuanto odio tenga uno con su ciudad se tratara, una exquisita purga emocional que, sin saberlo aún, se convertiría muy pronto en un cataclismo que remecería mi vida.

Esa no fue la primera vez que me emborrachaba. La primera vez fue a mis quince años. Solo cinco latas de cerveza y una roncola suavecita fueron las que me tiraron de espalda al suelo en cuestión de horas. Estaba con mi amigo Francisco López, el Chaleco. El Chaleco era un roble. Al Chaleco el alcohol no le hacía daño, o al menos no tanto como a mí. Cada vez que me curaba él me llevaba a su casa a rastras y, aunque siempre me ofrecía su cama, yo prefería encorcharme en su sofá, no por pudor o respeto o timidez, más bien porque ese era por lejos el lugar más cómodo para dormir. Una vez el Chaleco dijo que sus padres preferían gastar más plata en cualquier mueble antes que en la cama de su propio hijo. Yo no le creí, no le quise creer, o quizás mi mente borracha simplemente inventó esta anécdota, porque eso es lo que hace a menudo mi mente, inventar anécdotas y personajes.

Diez años más tarde de esa primera borrachera, estaba ahí, vomitando en una esquina. Tenía veinticuatro años, no estudiaba, me mantenían mis papás y trabajaba en la Plaza Perú, en uno de los pubs más populares de ese entonces. Era mesero, alcohólico y vago. También escribía, y aunque no quería ser escritor, el solo hecho de aunar palabras era algo místico, acaso orgásmico, como si de una melomanía literaria se tratara. Nadie me leía y eso era lo mejor. No importaba ser bueno escribiendo, solamente había que hacerlo, siempre a ciegas, siempre escondido, sin nunca tener que distinguir la maestría de la mediocridad.

Ese día, también me curé con el Chaleco. A diferencia de mí, él sí estaba estudiando en la universidad, ingeniería civil, aunque yo estaba seguro de que pasaba más tiempo echado en los jardines de la facultad que realmente estudiando. Se creía el cuento el Chaleco, pero detrás de esa pantalla de seguridad seguía siendo el mismo pendejo de siempre, aunque buen amigo por sobre todas las cosas, humilde, centrado y con un norte claro en su vida. Era el único amigo que me acompañaba en las buenas y en las malas, sin excepciones excepto una, esa vez. Esa vez, el Chaleco no me cuidó como debía. Más bien tomó una micro y se fue a su casa. Me quedé ahí, solo y borracho, en pleno centro, en una especie de intemperie urbana, en busca de algún paradero donde pasara una micro que me llevara a casa, y con ganas de seguir vomitando.

Esa fue mi última tarde trabajando en el pub de la Plaza Perú. Me despidieron al día siguiente por haber estado faltando a la pega. No los puedo culpar, aunque esto no importa mucho en la historia, lo único relevante es que ahí empezó todo, esa tarde, en ese estado de embriaguez, en mi propia ciudad. Yo soy el protagonista principal de una novela que recién comienza, con el mundo entero al frente de mí, un relato que espero que disfrute quien sea que lea esto, que le sirva para algo, para aprender o recordar algo, para ver a Concepción con otros ojos o para poner su disco favorito en la tornamesa, el estéreo o el servicio de streaming que tenga a su disposición.

ESCRIBO esta novela por aburrimiento, porque no tengo mucho que hacer cuando estoy solo en casa y porque vivo en la paradoja de ser y no ser escritor. Algunos días escribo líneas sin parar, otros días garabateo una que otra frase que me parezca peculiar, distinta, bonita, chistosa, qué sé yo. Sin embargo, y por sobre todas las cosas, escribo porque prometí que lo haría, entonces me veo en la obligación de empezar describiendo cuál fue la causa de esta promesa, que si bien pudo haber sido un golpe artístico, una inspiración divina o una motivación sexual, en realidad fue música, una constante experiencia musical a lo largo de un año que pareció más corto que largo, y que de cierta forma parecería que aún lo sigo viviendo.

Me habían despedido hacía poco, por eso el Chaleco me invitó a salir una noche, tanto para animarme como para redimirse por haberme dejado botado en la calle. Fuimos a un local que yo aún no conocía: Casa de Salud. Era, según él, el punto perfecto para escuchar buenas bandas, bailar el house, tomar y fumar. Era en resumen el corazón de la más pura bohemia penquista. No era necesario venderla más; yo ya estaba interesado, quizás porque ese es mi estilo, quizás porque no soportaba bailar un reggaetón más en mi vida. No tengo nada en contra del reggaetón, pero ya no lo disfrutaba como a los dieciocho, cuando entré a estudiar ciencias políticas y me hice mis primeros amigos, la mayoría chicos tranquilos, que preferían juntarse en una casa, con un asado barato y una buena conversación. Otros, en cambio, prefirieron explorar las disimilitudes entre la vida universitaria y la secundaria y yo, convencido por ese argumento, accedí a conocer y disfrutar cada disco del momento. Tarde o temprano esa vida me hostigaría, por lo que, a los veinticuatro, ya no iba a lugares que no me garantizaran al menos una buena conversación libre de perreos y joteos.

En la fila para entrar a Casa de Salud vi a un chico que timbraba a los clientes uno a uno. Me pareció familiar, pero no pude identificarlo. Como la fila era larga, tuve que llegar a la caja para recién reconocerlo. Era Larry Espinosa, exalumno de mi exliceo, del curso paralelo, con quien, de vez en cuando, compartíamos música en los recreos. Larry era introvertido y ensimismado como yo, pero a diferencia mía un buen alumno, excepcional en matemáticas y bueno para leer, una mezcla entre números y letras que no es muy común, y de la que él tampoco pretendía sacar provecho.

—¡Vicente, cómo estái! —dijo Larry, mientras me timbraba la muñeca (sí, mi nombre es Vicente)—. ¡Tantos años! Justo hoy vamos a tocar con Radio Advis, a medianoche. Va a estar bueno… habrá otras bandas también.

Yo solo asentí. La fila era larga y había que moverse. Aun así, noté muchas cosas en ese encuentro. Primero, no tenía idea de que Larry tocaba en una banda. Ni siquiera sabía que era músico. Estaba seguro de que no era vocalista, porque recordaba el martirio que era escucharlo en los recreos, con sus audífonos puestos, matando las baladas de Albert Hammond cuando la moda era Green Day. A pesar de que lo vi varias veces con guitarra en mano, nunca fue muy bueno tocando. Allí en Casa de Salud, en cambio, se veía mucho más seguro de sí mismo, con una actitud rockera que no le venía muy bien y con el pelo un poco largo y graso, aunque más tarde me daría cuenta de que, al contrario de lo que pensaba, esa actitud era por lejos su mejor faceta. Además, Larry se acordaba de mí.

—¿Radio Advis? —dijo el Chaleco, riéndose—. ¿Qué clase de nombre es ese?

Yo intenté encontrarle alguna lógica, semántica o comercial, pero fue en vano. Me sonaba más a programa de televisión ochentero, como Medio Mundo o Tierra Adentro, pero algo tenía ese nombre que me llamaba la atención, quizás el Advis, un apellido que se había perdido en el tiempo, o el nombre completo que sonaba como una estación de radio verdadera.

Entramos a Casa de Salud. Majestuoso. Por un momento me sentí mechón una vez más, con ganas de bailar, conocer gente y bueno… tomar (eso último no había cambiado con el tiempo). El volumen de la música estaba en el equilibrio perfecto entre lo estridente y lo ambiental. Compré una piscola y nos pusimos a conversar con el Chaleco. Me confesó sus complicaciones, que la ingeniería era difícil, que no lo motivaba, que sus padres lo vivían presionando. Nada de eso me sorprendía, pues él nunca tuvo una real habilidad para las matemáticas y, aunque era un hombre inteligente, no era precisamente un modelo de responsabilidad. También me pidió consejos, lo que en cierto modo encontré desubicado. Sucede que yo había dejado de estudiar hacía unos meses y mi amigo estaba apelando a eso. Mentiría si dijera que fue decisión mía abandonar las ciencias políticas, no, simplemente reprobé demasiados ramos y me tuve que ir. ¿Qué consejos podría dar yo? ¿Cómo afrontar el miedo a contarles a los padres? ¿Cómo tragarse el orgullo al decirle a los amigos? No soy quien para dar consejos, así que terminé diciendo lo peor que uno le puede espetar a alguien en una situación como esa: esfuérzate más.

Por suerte un silencio en la música de fondo rompió de golpe el momento. Era medianoche y Radio Advis estaba a punto de tocar. Ya en el escenario vimos a la banda afinar los instrumentos como chef sus cuchillos. Se notaba tensión. Por un momento sentí ese nerviosismo como propio. Comencé a sudar. Luego de todas mis conjeturas, resultó que Larry tocaba el bajo. Más tarde me diría que había aprendido a hacerlo mientras estudiaba pedagogía en español, carrera que había terminado hacía poco y que pocos problemas le había causado. Yo no le tenía fe a la banda, el Chaleco tampoco, pero fue una sorpresa escucharlos. Sonaban extrañamente bien. Era un rock para nada complejo, con pequeños toques folclóricos que entraban fácil al oído, coronándose con una melodiosa voz femenina que lo impregnaba todo de suavidad. En total eran cuatro los miembros de la banda: Laura Falcón, vocalista, morena y bajita, con un desplante felino en el escenario. Diego Abarca, baterista, el fantasma del grupo, pálido, flaco y alto. Emilio Soler, el único guitarrista y segunda voz, quizás el más virtuoso de todos, que vestía una camisa blanca impecable y pantalones de tela, uniforme que terminaría siendo obligación en cada escenario. Finalmente, Larry Espinosa, bajista, el tipo de mi liceo, gordito, meneando su medianamente largo pelo, con una personalidad totalmente contraria a la de cuando chicos.

Apenas terminó el concierto, todos los músicos bajaron del escenario y prepararon inmediatamente sus cosas para irse. Parte del público quedó a la deriva, otros, simplemente, se cambiaron de habitación. Finalmente, subió un hombre al escenario, en medio de aplausos enérgicos por parte de un par de asistentes que estaban cerca de nosotros. Llevaba una piscola recién hecha en la mano. Él es el Negro Pésimo, me dijo el Chaleco. El dueño y administrador de Casa de Salud. A él le debemos todo esto. El Negro Pésimo le pegó al micrófono dos veces para cerciorarse de que aún funcionara, y, luego, lo usó para presentar a la siguiente banda que tocaría esa noche. Nosotros nos fuimos de ahí.

Me volví a cruzar con Larry una última vez, y la aprovechamos para intercambiar números de teléfono. Me insistió en que le avisara la próxima vez que fuera al local.

Nos quedamos conversando un rato más con el Chaleco, sentados en la barra en medio de la música, las luces y el griterío amplificado. Cuando ya nos sentimos borrachos nos fuimos a su casa.

Ya en casa del Chaleco me tiré en el sofá. Pensé en Radio Advis y me imaginé siendo uno más de ellos, el mánager quizás, el letrista, qué se yo, por último solo un groupie. Quería aprender con ellos. Había tanto por aprender, de hecho. Las palabras son música, leí una vez en un poema no me acuerdo de quién, y qué duda había que era cierto. Las palabras son música y ese día, en la más hermosa de las coincidencias, se me abrió la oportunidad de hacerme de ellas. Finalmente dormí como un niño, en completa paz, jurándome volver a ese local, queriendo conocer más a Larry y al resto de los chicos, queriendo compartir gustos, escribiendo con ellos y sobre ellos, escribiendo una historia que, al menos esa noche, recién empezaba.

NUNCA TUVE LA mejor de las relaciones con mis padres, pero a pesar de eso nos obligábamos a pasar, de vez en cuando, un tiempo juntos. Ellos se casaron cuando yo tenía dos años, se fueron de luna de miel a mis cinco, dejaron de ser pareja a mis catorce y anunciaron su divorcio cuando cumplí diecisiete. Irónicamente, el periodo de tiempo en el que compartí más con ellos fue alrededor de los quince. No es que antes viviésemos peleando, tampoco significa que los odiara, pero había poca relación entre medio. A mi padre jamás le conté algo privado, jamás me dio una cátedra sobre la adolescencia, jamás me habló de sexo ni de drogas, jamás me prohibió algo. Mi madre, por el contrario, era mucho más exigente, se preocupaba de mis juntas, de la gente que me rodeaba, de todo lo que hacía. Dos polos opuestos que obtuvieron exactamente el mismo resultado. No fue sorpresa que a mi padre no le contara nada y a mi madre le ocultara ciertas cosas: las salidas nocturnas, la plantita de yerba escondida en el clóset (que se me secó de todos modos) y el eventual robo de las monedas de quinientos que ella juntaba para las vacaciones de verano.

De esos años, recuerdo unas vacaciones en Villarrica, cuando tenía dieciséis. Fuimos mis padres, un primo mío y yo, en nuestro Suzuki Swift blanco, el primer modelo, mucho antes de la era del CD. Mis papás se llevaban singularmente bien a pesar de ya no ser pareja. Habían sobrellevado todo ese tiempo con bastante madurez. Cada uno tenía su vida por fuera, pero para los dos su primera prioridad era la familia. A mí no me importaba nada de eso, estaba preocupado de lo mío, y lo mío era una niña del liceo, la Victoria, blanquita como una paloma, ojitos claros y sonrisa de comercial de pasta de dientes. No éramos nada, ni siquiera nos conocíamos bien, pero me gustaba escribirle los poemas más ridículos posibles y dejárselos en su puesto sin que nadie me viera. Preocupado de ella, de lo que estaba y no estaba haciendo, pasé todo el viaje sin siquiera prestarle atención a mis padres cantando a Camilo Sesto y otros vejestorios, como compitiendo por quién desafinaba más.

Ese primer día se nos fue casi entero en ordenar la cabaña y descansar del viaje. No fue hasta bien entrada la noche cuando mi padre sacó de su bolso una botella de pisco y nos invitó a compartir con él. Mi mamá hasta hoy no toma mucho, pero esa noche fue especial y se nos unió. De hecho, nadie me dijo nada por prepararme un combinado o dos, lo que hizo aún más agradable la velada. Mi primo tenía veintidós años, así que por supuesto a él tampoco le prohibieron tomar. Recuerdo que, entre trago y trago, jugando cachos, cantando y chismeando sobre la familia, fuimos cayendo. Mi primo, completamente borracho, fue a parar a nuestra pieza, en la litera, la cama de abajo. No pasaron más de quince minutos cuando, gracias a su intoxicación, mi madre dijo que era buena hora para que yo también me acostara. Por un momento pensé que mi padre me defendería, pero no tardó ni un segundo en apoyar, con certera complicidad, la orden de mi mamá. Indignado, me fui a la pieza, subí con dificultad la litera e intenté dormir.

Habrá pasado media o una hora cuando me levanté con urgencia al baño. A paso lento y torpe me dirigí al comedor, ese mismo donde habíamos estado compartiendo hacía poco, justo al frente de las dos habitaciones principales, en una de las cuales estaba mi madre y en la otra mi padre, o eso al menos pensaba yo, porque a mitad de camino los escuché a ambos tirando en una de las piezas. El shock fue tanto que, sin saber qué más hacer, me quedé ahí escuchando por unos segundos. Era un sexo fogoso y juvenil, con gemidos ahogados, intentando no hacer ruido. Así y todo, la cama chillaba y su ruido se amplificaba hasta en el comedor. Pensé en Victoria. De una manera difícil de explicar, porque eran mis propios padres haciéndolo en la pieza; me excité al escucharlos. Los gemidos, la penetración rítmica, los jadeos, todo parecía tan romántico. No estaban simplemente tirando, estaban haciendo el amor, como pareja, como padre y madre. Me imaginé encima de Victoria, haciéndola gemir como ninguno antes, y fantaseé con un mundo color rosa inexistente, con el amor de mi vida al lado, con su carita de ángel y su sonrisa tierna, con mis dos padres volviendo a reencontrar su amor conyugal, con la familia entera. Por supuesto, nada de eso ocurrió, nunca estuve con Victoria y mis padres se separaron al año siguiente. Recién ahí me di cuenta de que había hecho todo mal. Nunca merecí estar con esa hermosa niña blanca y mis padres no hicieron el amor esa noche, solo tuvieron sexo borrachos, probablemente culposo, pero en ningún caso romántico.

Esa salida a Villarrica fue un punto de inflexión en plena adolescencia que me despertó de mi letargo juvenil. Me hizo aprender cosas que iría a poner en práctica mucho tiempo después, a los veinticuatro años, con la que sería mi primera y única polola hasta el momento, Javiera Alfaro, la mujer que horneaba los mejores pies de limón que he probado en mi vida. La mujer que me despertaba con desayuno en la cama, después de pasar la noche juntos y, en otras oportunidades, me obligaba a prepararle desayuno a ella. La mujer que no compartía casi ninguno de mis gustos, excepto la obsesión por las papas fritas, que es lo único que he exigido en una pareja. La mujer que, si bien terminamos cuando yo tenía veintitrés, habiendo durado alrededor de un año, volvería a mi vida justamente en Casa de Salud, a mediados del 2013, después de mucho tiempo sin verla.

LA VEZ SIGUIENTE que estuvimos en Casa de Salud fue noche de jazz. Con el Chaleco nos sentamos en las butacas de la izquierda, con una piscola en la mano, disfrutando del show. Tuvimos que esperar a Larry casi dos horas hasta que por fin apareció con todo el resto de su banda. Fuimos todos al patio de fumadores, un pequeño rincón adornado con máscaras traídas de distintas partes del mundo. Yo me dediqué a observar el entrar y salir del público, cada vez más borracho, cada vez más volado, cada vez más cansado.

—Después iremos donde Laura —dijo Larry—. ¿Vamos? Yo invito.

Laura, la vocalista de Radio Advis, estaba al lado de nosotros. Me sonrió para evitar asentir. Había algo en ella que enviciaba. Intenté descifrarlo por un momento. Podía ser su soltura al moverse, su forma de vestir que revelaba el poco interés por aparentar, su perfecta dicción al hablar, la constante impostación de su voz o su extraña elección de momentos para sonreír o recatarse. Podría ser también que hacía mucho tiempo no había estado con una mujer. Finalmente, me rendí. Quizás solamente me atraía su talento. A todos nos gustan los cantantes.

Larry le susurró algo al oído y ella sacó una bolsa de marihuana de su cartera.

—Blue Haze —dijo Laura—. De mi propia cosecha.

—Está increíble —recomendó Larry, mientras enrollaba el pito—. Pruébala.

Yo ya había probado esa cepa, hacía un par de años, en una fiesta de mi exfacultad, con un amigo que siempre sacaba cogollos de la más primerísima calidad. Recuerdo haber volado durante una hora con la yerba. A ese amigo nunca más lo vi.

—Buenísima —dije, luego de dar tres pitadas cortas, dejando que el humo llegara lentamente a mis bronquios, me nublara la vista un poco y me hiciera sentir el ardor en el pecho. Al momento de espirar, cerré los ojos como queriendo recostarme en mi zona blanca, sin música ni murmullos ni miradas, en un silencio imperturbable que duraría no más de dos segundos, pero que se dejaba disfrutar como si fueran minutos de gloria.

Estuvimos un rato más en el patio, riendo y tosiendo, y luego fuimos a escuchar electrónica. El house era ideal para la primera fase del vuelo. Los juegos de luces dilataban las pupilas, el corazón latía fuerte y a destiempo del beat. Estuvimos ahí casi una hora, o al menos eso creo, cada uno bailando por sí solo, saboreando el momento, disfrutando a un buen DJ cuyo nombre hasta el día de hoy no recuerdo. Cuando el calor se hizo insoportable y la transpiración máxima, Laura propuso irnos. Todos aceptamos inmediatamente y partimos rumbo a su departamento que estaba a no más de siete cuadras y lo teníamos únicamente para nosotros. Los padres de Laura trabajaban en Chillán y su hermano mayor vivía en Santiago. Conversé con ella en el camino sin poder disimular mi interés en todo lo que decía o hacía. Fui tan obvio que no pasaron ni cinco minutos cuando apareció Emilio Soler, el guitarrista de la banda, y la abrazó y la besó en los labios, en un acto que a mí me pareció una advertencia. Eran novios, de hecho, lo eran hacía más de dos años. No me importó. Al fin y al cabo, mi atracción no era más que algo platónico, inocuo, a todas luces imposible como lo había sido con Victoria.

Ya en el departamento seguimos fumando y conversando, tranquilos y en silencio. Pude escuchar por primera vez la voz de Diego Abarca, que estaba sentado en una esquina, dando su apreciación de un disco que había salido hacía poco, el Costa esqueleto, de una banda con el nombre más extraño imaginable: Mantarraya. Me acerqué a él, le pregunté sobre el álbum y el baterista le dio play con su celular en un parlante externo. La yerba me ayudó a apreciar mejor los primeros acordes. De a poco se fue formando un debate sobre los compases que pasaban. Que El origen de la Vía Láctea parece una obertura de Brahms, dijo Diego en un momento, que Naufragio es lo mejor que he escuchado en la escena experimental penquista, añadió Larry, que Bastián Grañas es un genio, aunque ese solo de flauta no tiene sentido, dijo Emilio, que las voces suenan mil veces mejor que las masterizaciones promedio en el rock chileno, dijo Laura, que Atlántida es una reminiscencia de la historia musical de esta ciudad, como si el mismo nombre hablara nostálgicamente de una Concepción que ya no existe, dijo finalmente Diego, y su frase los dejó mudos a todos al menos por un minuto.

Yo quería decir algo, necesitaba aportar, pero no pude. Miré un par de veces al Chaleco y él estaba tan volado que no le prestaba atención a nada. Más tarde me confesaría que le había gustado la banda, pero que seguramente nunca más volvería a escucharla. Cuando el disco terminó, Laura bajó el volumen de los parlantes y puso un disco de Imogen Heap, una de sus artistas anglo favoritas, apaciguando completamente el debate. Yo aproveché el momento para ir a tomar aire, junto a Diego y Larry, a la terraza de ese tercer piso.

—¿Qué tal la yerba? —preguntó Larry.

Yo asentí solamente. No quería gastar mi tiempo volado hablando de la yerba misma.

—Nunca te hubiera imaginado como músico —le dije— ¿Quién hace las canciones de Radio Advis?

—Todos —se adelantó Diego—, pero muchos de los primeros bocetos los crea Emilio. Es nuestro compositor. Las letras las escribimos Laura y yo, pero la verdad es que nos cuesta un poco. La letra es la parte más difícil de una canción.

—Yo creo que una buena canción lo es tanto por la música como por la letra —argumentó Larry—, pero cuando una canción la rompe en ambas es una obra maestra. Eso es lo que queremos lograr con Radio Advis.

Radio Advis, pensé, a eso quería llegar. Necesitaba descifrar el misterio del nombre de la banda. Pregunté y Larry no escatimó en detalles al explicar que todo había sido una invención de Laura. El nombre era principalmente un reconocimiento a Luis Advis, a su vida y su obra. Laura había querido agradecerle a un músico que, si bien no está en la retina popular, ha inspirado a grandes próceres del nuevo canto chileno, como a los Inti Illimani y, por supuesto, Quilapayún; y que el reconocimiento es extrapolable a todos los grandes artistas que jamás popularizaron su nombre, fortuitamente o no. Por otro lado, “Radio” fue un capricho de la vocalista que quería, eventualmente, crear una estación con ese nombre. Laura estudiaba comunicación audiovisual pero, a pesar de que el cine era su pasión escondida, la comunicación radial también le causaba interés.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)