2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

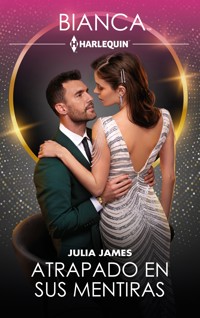

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

El matrimonio del rico y poderoso italiano Evandro Rocceforte había sido problemático, y se había prometido a sí mismo que no volvería a encapricharse de ninguna mujer; pero no podía negar que Jenna, la carismática profesora de su joven hija, le gustaba mucho. Y un día, la atracción que sentían se impuso. Jenna se sintió revivir con cada uno de sus besos. Su clandestina aventura había conseguido que dejara de ser una mujer invisible y se convirtiera en una amante apasionada. Pero, si Evandro no era capaz de superar su pasado, ella no tendría más remedio que alejarse de él y del impresionante palazzo que empezaba a ser su hogar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2021 Julia James

© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Cenicienta en palacio, n.º 2879 - octubre 2021

Título original: Cinderella in the Boss’s Palazzo

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.

Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-1105-200-9

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

JENNA volvió a mirar la carta que tenía en la mano, de papel grueso y caro. Llevaba la firma del auxiliar ejecutivo del signor Evandro Rocceforte, de Rocceforte Industriale, una sociedad anónima con sede en Turín. La releyó y sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo por la oferta que contenía.

Era la misma sensación que había tenido ocho años antes, cuando le ofrecieron una plaza en la universidad para estudiar Lenguas Modernas. Aquella oferta había disipado todo el menosprecio y la indiferencia que había sufrido durante su juventud. Demostraba que tenía derecho a creer en sí misma. Y su título de Magisterio terminó de confirmarlo.

Sin embargo, Jenna estaba cansada de su trabajo. Llevaba cuatro años en un colegio de primaria con demasiados alumnos y pocos profesores, que además se encontraba en uno de los barrios más pobres de Londres. Necesitaba un cambio radical, un nuevo desafío. Necesitaba algo distinto, y la oferta de Rocceforte lo era: ser tutora de una niña de siete años en un palazzo italiano, donde viviría y trabajaría si aceptaba el puesto.

Jenna siempre había sido consciente de que no era ni particularmente carismática ni particularmente bella. Lo sabía de sobra, y también sabía que la gente no se fijaba en ella cuando entraba en una habitación. Pero eso carecía de importancia en su trabajo. No había sido relevante en el colegio, y tampoco lo sería en Italia.

Decidida, se sentó delante del ordenador y empezó a escribir la respuesta.

Evandro Rocceforte estaba mirando su ordenador, con expresión sombría. Pero su formidable y astuta mente, que parecía hecha para los negocios, no analizaba los datos financieros de la pantalla, sino la conversación que había tenido con su abogado, quien deploraba el acuerdo que acababa de firmar con su exmujer.

Durante el amargo y agotador proceso de divorcio, Berenice había jugado sus cartas de forma implacable y sin más objetivo que castigar a Evandro por un delito peor que el de divorciarse de ella.

Por saber quién era.

Por ver a través del glamour, la belleza y el carisma con los que engañaba al mundo. Por ver a través de lo mismo que le había engañado a él, hasta que se hartó de sus constantes infidelidades. Por ver quién era de verdad, una mujer egocéntrica, manipuladora y narcisista, una mujer que vivía a partir de un solo lema: Yo, yo, yo.

Berenice quería que todos los hombres del mundo la adoraran, la mimaran y estuvieran atentos al menor de sus caprichos. Y él había caído en esa trampa. Había sido un estúpido.

Pero ya no lo era. Se había resistido a sus intentos por recuperarle y, como no había mordido el anzuelo de sus seductores encantos, ella se había vuelto contra él y le había atacado con una furia salvaje, usando todas las armas que tenía a su disposición. Incluida la más destructiva de todas.

Al pensarlo, sus duros rasgos se volvieron aún más pétreos y sus oscuros ojos, más lóbregos. No era la primera vez que Berenice utilizaba a su hija en contra suya. Lo había hecho una y otra vez, desde el día de su nacimiento. Y, cuando Evandro insistió en divorciarse, ella le condenó a una infernal batalla por la custodia de Amelie, una batalla que él debía ganar a toda costa, y por una buena razón.

Tenía que proteger a su hija. No podía permitir que acabara en manos de su tóxica madre, quien no la quería más de lo que quería a nadie que no fuera ella misma.

Por supuesto, la batalla legal le había costado una verdadera fortuna, que se sumaba además a la del acuerdo de divorcio. Pero, al final, había logrado que Berenice renunciara a la custodia de la pequeña. Con una condición.

Evandro intentó no pensar en la condición que Berenice le había impuesto. Era una venganza para satisfacer su monstruoso ego y calmar su furia ante el hecho de que la hubiera rechazado. Pero no conseguiría hacerle daño. Se aseguraría de ello.

Desde la concesión del divorcio, Evandro había disfrutado a fondo de la libertad que tanto le había costado recuperar. La tórrida aventura que había tenido en invierno con la voluptuosa y apasionada Bianca Ingrani era un buen ejemplo.

Por supuesto, Bianca habría estado encantada de convertirse en la siguiente señora de Rocceforte. En eso, no era distinta a las demás. ¿Y por qué iba a serlo? Se acababa de convertir en uno de los solteros más deseados de Italia: un multimillonario de treinta y pocos años, y tan potentemente atractivo que habría llamado la atención de cualquier mujer. Pero Bianca solo podía tener lo que habían tenido, una aventura. No estaba dispuesto a nada más.

Las protestas de su abogado volvieron a sus pensamientos, y él las expulsó sin contemplaciones. Por muy abusiva que fuera la condición final de Berenice, no iba a permitir que le preocupara. Era irrelevante.

Cambió de posición, se estiró un poco y se recordó que lo único que quería en ese momento era lo que Bianca le había dado, es decir, fiestas, diversiones y hedonismo. Además, cosas más importantes en las que pensar. Algo mucho más importante.

Amelie. La hija por la que había luchado con tanto ahínco.

Desgraciadamente, su humor se volvió otra vez sombrío. ¿Qué sabía él de la paternidad? Nada en absoluto. Sobre todo, porque Berenice se había asegurado de que Amelie estuviera lejos de él hasta el segundo siguiente de que le concedieran la custodia.

Pero, por desconocido que fuera para su hija, se aseguraría de que tuviera todo lo que pudiera necesitar. Además, ya estaba a salvo. Descansaba tranquilamente en el palazzo italiano que iba a ser su hogar, y su futuro no podía ser más prometedor.

Eso era lo importante. Lo único importante.

Jenna miró a su pupila y dijo, con tanta simpatía como firmeza:

–Termina las sumas. Ya comerás después.

Se lo dijo en inglés, como le habían pedido, aunque también sabía francés e italiano. Jenna era trilingüe gracias a sus padres y a los sitios donde había vivido, y también era perfectamente consciente de que no habría conseguido aquel empleo sin su dominio de los tres idiomas y de su experiencia como profesora de primaria.

Por desgracia, a su joven alumna no le gustaban demasiado los deberes. Conseguir que Amelie se concentrara en sus estudios era todo un desafío; sobre todo, en lo tocante a las matemáticas. Pero no resultaba sorprendente, teniendo en cuenta sus circunstancias.

La pobre criatura no había hecho otra cosa que viajar por Europa y los Estados Unidos en compañía de su madre hasta que su recientemente divorciado padre se la había llevado a vivir a Italia. Su vida había sido un ir y venir de Beverly Hills al sur de Francia, siempre de mansión en mansión, sin tener ni un hogar ni un mínimo de estabilidad emocional.

Por lo que Jenna sabía, su madre la había tratado como si fuera un juguete, una especie de muñeca preciosamente vestida que enseñar a sus amigos; y, cuando no la quería exhibir, la dejaba en manos de sus niñeras mientras ella se divertía. En consecuencia, su educación se había resentido bastante, y Jenna había tenido que esforzarse a fondo para que recuperara el tiempo perdido y pudiera ir al colegio en otoño.

Mientras la niña hacía sus cuentas, Jenna se giró hacia los balcones de la espaciosa sala que hacía las veces de aula y contempló los jardines, intensamente verdes bajo el sol de principios de verano. No tenía ninguna duda de que Amelie mejoraría con rapidez en el precioso palacio del siglo XVIII donde vivía, entre colinas, viñedos y granjas, con mucho sitio para poder jugar, una piscina donde poder nadar y hasta bosques que poder explorar.

Jenna llevaba tres semanas en el palazzo, y se había enamorado de él a primera vista. Era una pequeña maravilla de techos con pinturas, paredes con murales clásicos, anchos balcones de claras cortinas de seda y elegantes chimeneas de mármol blanco, al igual que los suelos. No se parecía nada al horrible colegio londinense de hormigón gris donde había dado clases,

A decir verdad, se sentía increíblemente afortunada de haber conseguido aquel empleo. Y, como solo lo iba a tener hasta el otoño, estaba decidida a disfrutar cada segundo.

Sus pensamientos volvieron a la niña, que estaba concentrada en su trabajo, con la cabeza inclinada y el ceño fruncido. Mientras la miraba, se preguntó a quién habría salido. La pequeña tenía una fotografía de su madre en la mesita de noche; pero, descontando sus ojos marrones y la forma de su cara, no se parecía mucho a la elegante y glamurosa morena. ¿Habría heredado el pelo rubio de su padre?

Por lo que le había contado el ama de llaves, la signora Farrafacci, una inglesa que se había casado con un italiano, el padre de Amelie era de una familia del norte de Italia que se había hecho rica en el siglo XIX, con la industrialización del país. Pero no estaba nunca en la mansión, donde solo vivían los empleados y la propia niña y, como sabía por experiencia que los hijos de padres divorciados corrían el peligro de quedarse en tierra de nadie, se interesó por la situación.

–¿Sabe si su padre tiene intención de vivir con ella? –preguntó a la señora Farrafacci.

–El signor Rocceforte viene siempre que puede, pero es un hombre muy ocupado, uno de los principales empresarios del país –contestó la mujer con orgullo–. Nunca se sabe cuándo se va a presentar. Por si acaso, yo mantengo la casa en orden, y le recomiendo que usted haga lo mismo en su trabajo. Es un buen patrón, pero quiere ver resultados, y querrá ver si la niña ha hecho algún progreso.

Jenna cruzó los dedos para que la medida de dicho progreso no fuera su rendimiento en matemáticas, porque dejaba bastante que desear.

–Cuantas más cuentas hagas, más fáciles te resultarán –dijo a la niña.

–¡Pero no me gustan! –protestó Amelie–. Mamá nunca hace nada que no le guste. Se enfada si intentan obligarla… ¡Y tira cosas! Una vez, tiró un zapato a una criada porque le había comprado un pañuelo de color equivocado. El tacón era de punta, y le hizo sangre en la cara. La criada salió corriendo, y mi madre se enfadó más, le gritó que volviera y me ordenó que me fuera a mi habitación, porque dice que complico las cosas.

A Jenna se le encogió el corazón. El pequeño discurso de Amelie, que había empezado con tono de desafío y había terminado de forma triste, le recordó a la mujer de su padre, que la criticaba y se la quitaba de encima constantemente.

Pero no quería pensar en su propia infancia, así que borró el recuerdo de sus pensamientos y declaró, eligiendo sus palabras con cuidado:

–¿Sabes lo que decimos en Inglaterra? Que te guardes tu mal humor, porque nadie lo quiere.

La niña la miró con intensidad durante unos segundos y, a continuación, sonrió.

–¡Eso es gracioso! Guárdate tu mal humor, porque nadie lo quiere… –dijo con voz cantarina–. ¿Crees que mi papá también se enfadará conmigo?

–No, seguro que no –contestó, intentando tranquilizarla.

En su opinión, lo último que necesitaba Amelie era un padre con mal genio; sobre todo, después de haber estado a expensas de las rabietas y los caprichos de su madre. Amelie necesitaba afecto y amor. Necesitaba sentirse querida y valorada. No merecía una infancia como la que había sufrido ella.

Tras quitar los deberes a la niña, salieron de la estancia e hicieron lo que hacían siempre cuando el tiempo lo permitía: llevarse la comida fuera y comer en la ancha terraza que daba a los espaciosos jardines.

La niña atacó enseguida su apetitosa ensalada de pollo, y ella la miró con cariño.

Cada vez la quería más. Se veía reflejada en ella, en su ansiedad y su inseguridad. Sabía lo que significaba no sentirse querida. Había tenido una infancia de lo más solitaria, y no quería que la de Amelie fuera igual.

Sin embargo, eso dependía de su padre, quien seguía sin hacer acto de presencia.

¿Aparecería en algún momento? Nadie lo sabía.

Evandro se giró hacia la ventanilla, impaciente por aterrizar y bajar del avión. Su apretada agenda lo había obligado a cruzar Europa y viajar por Italia de norte a sur, comprobando varios de sus multimillonarios proyectos y sopesando posibles negocios.

Sin embargo, la verdadera razón de que hubiera comprimido un viaje profesional de tres meses hasta el punto de convertirlo en uno de tres semanas era de carácter personal: quedarse libre de compromisos para poder ir al palazzo, ver a la niña a la que había salvado de su vengativa madre y darle una vida mejor.

Estaba decidido a ello. Establecería una relación con su hija aunque tuviera que aprenderlo todo desde el principio. Y la protegería siempre, costara lo que costara, hasta de la propia Berenice.

–¿Eres consciente de las implicaciones? –preguntó su abogado en ese momento, con expresión sombría–. Esa mujer puede destruir tu futuro.

Evandro lo miró a los ojos.

–Las implicaciones me dan igual –respondió–. Lo importante es que me acabo de liberar de un matrimonio infernal que ha durado diez años. Además, Amelie es mi prioridad absoluta, el centro de toda mi atención.

El tren de aterrizaje del avión tocó la pista con tanta suavidad que apenas lo notaron. Diez minutos después, Evandro estaba de camino a su despacho. Mantendría unas cuantas reuniones, se marcharía a su apartamento, haría la maleta y se iría al palazzo por la autopista del sur. No había exagerado al decir que Amelie era su prioridad absoluta. Lo era. Y a partir de entonces, sería lo más real de su vida.

Jenna miró el cielo, aún cubierto de las nubes que habían descargado horas antes. Faltaba poco para el anochecer, pero necesitaba tomar el aire. Había estado encerrada todo el día, jugando a las cartas con el ama del llaves y las dos criadas, Maria y Loretta.

Por supuesto, tendría que estar de vuelta a la hora de cenar; pero, durante los minutos siguientes, se limitó a disfrutar de su paseo por el empinado camino que empezaba en el palazzo, situado a un kilómetro de la carretera principal. El camino serpenteaba entre los bosques, y se bifurcaba al cabo de rato, dando paso a uno más estrecho que llevaba a la grandiosa fachada del edificio.

Mientras bajaba por el segundo, descubrió que se había producido un desprendimiento de rocas, causado quizá por la lluvia. El camino estaba casi bloqueado y, como el desprendimiento se había producido detrás de una elevación rocosa, podía ser peligroso: si algún vehículo circulaba en esa dirección, su conductor no vería las rocas hasta el último momento, y tendría que frenar en seco o pegar un volantazo que le llevaría directo a un precipicio.

Jenna sopesó la situación y decidió volver al palazzo tan deprisa como fuera posible, para alertar a los empleados. Y entonces, distinguió el inconfundible sonido de un coche que se acercaba a gran velocidad.

Consciente de que debía hacer algo, saltó entre las rocas caídas con intención de hacer señas al conductor para que se detuviera. Por desgracia, ya estaba anocheciendo y, cuando los encendidos faros del vehículo la iluminaron, Jenna se quedó paralizada durante unos segundos, en mitad del camino.

El conductor pisó el freno hasta el fondo, y el enorme y elegante vehículo se detuvo con un chirrido de neumáticos.

Un segundo después, el hombre que lo conducía se bajó y empezó a gritar, furioso.

–¡Idiota! ¿Qué diablos hacía en mitad de la carretera? ¡La he podido matar!

Jenna, que seguía inmovilizada, alzó la vista y lo miró.

Su alta silueta se recortaba contra las luces de los faros, y en sus duros rasgos se adivinaba una mezcla de enfado y alivio. Llevaba un traje de color gris marengo, que enfatizaba sus anchos hombros y sus largas piernas. Y todo en él, desde el corte del traje hasta la corbata de seda, pasando por el carísimo coche que conducía, dejaba claro dos cosas: que era rico y que solo podía ser una persona.

Evandro Rocceforte.

Capítulo 2

A JENNA se le encogió el corazón. Y tras unos segundos de pánico, recuperó el aplomo, alzó la barbilla y dijo, con voz temblorosa:

–Mi dispiace. Pero tenía que hacer algo. Hay un desprendimiento de rocas.

Jenna se giró hacia el lugar donde se había producido el derrumbe. Su jefe frunció el ceño y, sin decir una sola palabra, pasó por delante de ella, comprobó lo sucedido y la miró con expresión sombría, aunque ya no parecía enfadado.

Ella no supo qué pensar. Evandro era tan impresionante en persona que estaba completamente confundida. Su alto y potente cuerpo la había dejado anonadada.

–Menudo desastre –dijo él.

Evandro apretó los dientes, regresó al coche y apagó las luces. Luego, sacó el teléfono móvil y habló con alguien en italiano, pero tan deprisa que Jenna no entendió ni una palabra. A continuación, cortó la comunicación, se guardó el móvil en uno de los bolsillos interiores de la chaqueta y la miró con el ceño fruncido, como si la viera por primera vez.

–¿Se puede saber quién es?

Jenna no tuvo ocasión de contestar, porque se contestó él solo.

–Ah, claro, debe de ser la profesora de inglés… Aunque, con la luz del crepúsculo, me ha parecido un duende de los bosques –dijo soltando una carcajada irónica–. Bueno, vuelva al palazzo. Van a venir a recogerme, y a cerrar el camino para que nadie se mate. Lo despejarán mañana por la mañana.

Evandro volvió al coche, abrió el maletero y sacó lo que parecía ser su equipaje. Jenna se abrió paso entre las rocas desprendidas y se fue.

Aún no había salido de su asombro.

Acababa de conocer al padre de Amelie.

Jenna apartó una rama caída y aceleró el paso, pensando en el rico y poderoso empresario que le había gritado y le había ordenado que volviera al palazzo. Pero, por dictatorial que fuera su actitud, también le había mostrado su sarcástico sentido del humor. Incluso la había comparado con un duende.

¿Sería un buen ejemplo de su carácter?

Fuera como fuera, el carácter de Evandro Rocceforte no era precisamente lo que dominaba sus pensamientos cuando llegó a los enormes jardines de la propiedad. Su altura, su formidable cuerpo, sus atractivos rasgos y su ronca y sensual voz la habían dejado tan impactada que el corazón se le aceleró al recordarlo.

Ya en el palazzo, descubrió que la inesperada aparición de su propietario había convertido el lugar en un hervidero. Los empleados iban de un lado a otro, y con tanta prisa que la signora Farrafacci solo se detuvo lo necesario para informarle de que Amelie iba a cenar con su padre y de que a ella le servirían la cena en su habitación.

Jenna se alegró de poder refugiarse en la enorme suite que le habían dado, situada en uno de los pisos superiores. No podía ser ni más cómoda ni más conveniente, porque además de tener dormitorio, salón y cuarto de baño, daba a la sala de juegos de Amelie, conectada a su vez a la habitación de la niña.

Al llegar, se acercó a la ventana del salón, la abrió y apoyó los codos en el alféizar para disfrutar de la cálida brisa y del olor a madreselva que empapaba el ambiente. Ya se había hecho de noche, y oía a los búhos que ululaban en los bosques.

Su abrupto e intenso encuentro con Evandro Rocceforte volvió a su mente en ese instante, y no solo por el peligro que había corrido al plantarse en mitad de la carretera para advertirle del derrumbe. Su impresionante cuerpo también estaba fresco en su memoria. Y su ceño fruncido. Y sus gritos.

Pero ¿qué pretendía que hiciera? Si no hubiera sido por ella, él y su carísimo coche habrían terminado en el fondo del valle, completamente destrozados.

Molesta, entró en el dormitorio y decidió darse un baño para relajarse un poco mientras esperaba a que le subieran la cena. En general, prefería ducharse, porque era más rápido y eficaz; pero, de vez en cuando, se permitía el capricho de bañarse.

Mientras se hundía en el agua, volvió a pensar en el encuentro con su jefe, aunque en términos muy distintos.

¿Un duende de los bosques?

Era una comparación sorprendente, aunque no podía negar que le gustaba. Se suponía que los duendes eran menudos como bellos, y ni Jenna era pequeña ni se consideraba particularmente hermosa.