Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

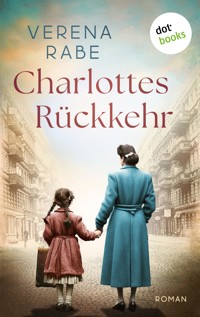

Ein langer Weg voller Licht und Schatten Eine malerische Villa, gelegen an einem der schönsten Seen von Potsdam: Dies ist das Erbe, welches Christiane von ihrer Großtante erhält. Doch das Vermächtnis ist an die Bedingung geknüpft, die Hälfte des Wertes den jüdischen Vorbesitzern zu überlassen. Bei ihren Recherchen stößt Christiane auf Charlotte, die 1938 mit einem Kindertransport nach England kam und noch immer dort lebt. Da das Erbe persönlich angetreten werden muss, kehrt Charlotte in ihr Heimatland zurück – allerdings nur widerwillig, hatte sie sich doch geschworen, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Doch als sie in Berlin auf Christiane trifft, spüren die beiden Frauen, dass sie mehr verbindet, als sie ahnten … Der bewegende Familiengeheimnisroman der Erfolgsautorin erscheint im eBook und Print und wird Fans von Susanne Abel und Felicitas Fuchs begeistern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 345

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Eine malerische Villa, gelegen an einem der schönsten Seen von Potsdam: Dies ist das Erbe, welches Christiane von ihrer Großtante erhält. Doch das Vermächtnis ist an die Bedingung geknüpft, die Hälfte des Wertes den jüdischen Vorbesitzern zu überlassen. Bei ihren Recherchen stößt Christiane auf Charlotte, die 1938 mit einem Kindertransport nach England kam und noch immer dort lebt. Da das Erbe persönlich angetreten werden muss, kehrt Charlotte in ihr Heimatland zurück – allerdings nur widerwillig, hatte sie sich doch geschworen, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Doch als sie in Berlin auf Christiane trifft, spüren die beiden Frauen, dass sie mehr verbindet, als sie ahnten …

Überarbeitete eBook-Neuausgabe September 2019, Oktober 2025

Copyright © der Originalausgabe 2008 by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München

Copyright © der Neuausgabe 2016, 2025 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung einer Ansicht der Böckhstraße /Berlin / CC0 @ FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock / shutterstock AI

eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (mm)

ISBN 978-3-95824-889-2

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Verena Rabe

Charlottes Rückkehr

Roman

Für alle jüdischen Kindertransportkinder, die zu früh lernen mussten, ohne ihre Eltern zu leben.

Für ihre Eltern, die sie allein nach England schickten und ihnen damit das Leben retteten.

Kapitel 1

Es war wieder einer dieser Morgen, an denen sie sich schon beim Wachwerden zur Ordnung rufen musste. Der Radiowecker schaltete sich um halb sieben ein, aber sie zog sich die Decke über den Kopf. Sie hätte so gerne weitergeschlafen. Gestern Nacht war sie mal wieder erst um ein Uhr ins Bett gekommen und hatte dann nicht einschlafen können. Sie hatte sich von ihrer Seite des Bettes auf Matthias’ leere Seite gewälzt und versucht, alle Gedanken auszublenden. Aber das war ihr erst nach zwei Stunden gelungen. Christiane Mohn schlug sich nachts oft mit der immer selben Problematik herum: Wird mein Sohn sich normal entwickeln, was kann ich noch machen, was habe ich falsch gemacht, dachte sie in einer Endlosschleife. Aber all diese Fragen blieben nachts regelmäßig unbeantwortet.

Heute Morgen sehnte sie sich besonders nach Matthias. Er war jetzt schon seit vier Wochen auf Forschungsreise und würde noch zwei Monate wegbleiben. Normalerweise störte sie seine lange Abwesenheit im Sommer nicht besonders. Sie war seit Jahren daran gewöhnt, und ihr gefiel es, mit einem Forscher verheiratet zu sein. Es war verwegen, fand sie. Aber dieses Jahr hatte Matthias sie in einer gerade neubezogenen Grunewalder Altbauwohnung zwischen Umzugskisten sitzenlassen und war entspannt in ein Flugzeug gestiegen. Die Kinder fanden es großartig, dass ihr Vater so einen besonderen Job hatte: Er war Meeresbiologe und untersuchte gerade Plankton im Ochotskischen Meer.

»Du schaffst das schon«, hatte Matthias ihr noch versichert. Ja, sie schaffte das auch, aber sie fühlte sich überfordert, denn ihre Kinder wechselten obendrein in eine neue Schule und in einen neuen Kindergarten. Sie vermissten Hamburg, ihr Haus in der Siedlung und ihre Freunde und waren sehr anhänglich.

Am liebsten wäre Christiane zusammengebrochen, aber das war nicht ihr Stil. Also biss sie die Zähne zusammen und packte alle Kisten aus bis auf die, auf denen Matthias Arbeitszimmer stand. Die schob sie in sein zehn Quadratmeter großes Zimmer und schloss die Tür.

Ich muss aufstehen und die Kinder wecken, dachte sie. Sie öffnete die Augen. Die Sonne schien ihr ins Gesicht. Diesen Augenblick liebte sie, seit sie in Berlin lebte. Sie konnte meistens mit gutem Wetter rechnen, zumindest um diese Jahreszeit.

Ihr fiel ein, dass heute der letzte Schultag war und ihre Kinder dann Ferien hatten. Ihre Mutter würde morgen kommen und die Kinder für die nächsten drei Wochen mit an die Ostsee nehmen. Ihrer Mutter traute sie den Umgang mit ihrem Sohn Philipp zu. Ab morgen Nachmittag habe ich frei, dachte Christiane, und dieser Gedanke half ihr, endlich aus dem Bett zu kommen. Sie ging erst in das Kinderzimmer ihrer Tochter, drückte Julia einen Kuss auf die Wange und staunte wieder darüber, dass sie die gleichen Haare hatte wie sie selbst – hellrot und lauter krisselige Locken. Nur waren Julias Augen blau wie die ihres Vaters und nicht bernsteinfarben wie ihre eigenen.

Mit der neunjährigen Julia war es morgens leicht umzugehen. Sie stand selbständig auf, zog sich die Kleider an, die auf dem Stuhl lagen, oder zerrte sich etwas Neues aus ihrem Schrank, wobei sie das, was sonst noch herausfiel, meistens auf dem Boden liegen ließ.

Bei Philipp gestaltete sich das Aufwachen schwieriger. Christiane setzte sich auf seine Bettkante und strich ihm über den Kopf. Er schlief noch und sah dabei genauso friedlich und hübsch aus wie alle fünfjährigen Kinder. Schlafend konnte man den Unterschied zu den anderen überhaupt nicht feststellen.

Jetzt räkelte er sich, streckte reflexartig die Arme aus und schlug die Augen auf. Als er Christiane erblickte, lächelte er, steckte den Kopf dann wieder unter die Decke und drehte sich zur Wand. »Aufstehen, Philipp«, sagte Christiane. »Heute ist noch einmal Kindergarten. Das letzte Mal vor den Ferien.«

Ihr Sohn rührte sich nicht.

Jeden Morgen nahm sie sich vor, nicht ungeduldig zu werden, aber nach der dritten Ermahnung war sie es dann doch meistens, zog ihm die Decke weg und trug sie auf den Flur. Dann ging sie zurück in sein Zimmer und legte ihm die Sachen, die er anziehen sollte, auf sein Bett. Unten die Strümpfe, dann die Unterhose, die Hose mit dem Gummizug, das Unterhemd, dann das T-Shirt oder das Sweatshirt. Auf jeden Fall musste es ein Oberteil sein, das keine Knöpfe hatte, weil ihr Sohn noch keine Knöpfe schließen konnte, nur die großen. Wie oft hatte sie mit ihm geübt, Knöpfe zu schließen, und wie oft war sie dabei vor Verzweiflung ungeduldig geworden, weil sie nicht verstand, warum er diese einfache Bewegung der Finger nicht nachvollziehen konnte. Sie verkrampften sich, wenn er es versuchte. Sie sah, dass er sich anstrengte, aber es half nichts. Irgendwann hatte sie aufgegeben, es ihm zeigen zu wollen.

Christiane hörte ihre Tochter im Nebenzimmer rumoren und wusste, dass sie jetzt schnell in die Küche hetzen musste, um das Frühstück zuzubereiten. Aber sie wusste auch, dass Philipp sich seine Decke aus dem Flur holen würde, sobald sie das Zimmer verlassen hätte. Also zog sie ihn sanft an beiden Schultern hoch, bis er auf ihrem Schoß saß. Er schmiegte sich an sie. Christiane sog seinen Duft ein. Er roch immer ein wenig nach Honig.

»Du musst heute noch mal in den Kindergarten«, murmelte Christiane in sein Haar hinein. Beim ersten Mal hatte er es wohl nicht verstanden.

»Will nicht. Das ist doof. Niemand hat mit mir gespielt.«

Christiane war erstaunt, denn normalerweise konnte Philipp morgens keinen Satz ohne Fehler herausbringen. Sie wusste, warum sie ihn im Kindergarten nicht akzeptierten. Er konnte noch nicht so sprechen wie die anderen. Sein Wortschatz war viel kleiner als der der meisten Fünfjährigen. Manchmal fing er an zu lallen und verfiel dann in eine Phantasiesprache, die nur seine Schwester verstand. Am schlimmsten wurde es, wenn er sein Gegenüber anpackte und ihn nicht loslassen wollte, weil er merkte, dass niemand ihm zuhörte. Christiane war in Hamburg bei HNO-Ärzten, bei Logopäden, bei Krankengymnasten, bei Heilpraktikern gewesen. Alle hatten irgendetwas empfohlen. Philipp begann eine Logopädie und Ergotherapie, aber nach einiger Zeit musste Christiane feststellen, dass diese Therapien wenig halfen.

Jetzt hatte sie sich und ihrem Sohn eine Therapiepause verordnet, weil Sommer war und sie in Berlin einen Neuanfang wagen wollte. Vielleicht muss man ihm nur die Zeit geben, die er braucht, versuchte sie sich einzureden. Aber im Stillen hatte sie Angst, dass sie eine Chance verpasste, ihm zu helfen.

Heute war Philipp so anhänglich, dass Christiane ihn anziehen musste. Wenn er es allein getan hätte, wäre er wieder mit dem T-Shirt und der Hose verkehrt herum in die Küche gekommen, und sie hätte ihm dort alles noch mal ausziehen müssen.

Sie hörte Julia aus der Küche rufen. »Mami, beeil dich, ich muss bald los.«

»Hol dir schon mal Cornflakes«, rief sie zurück und wusste, dass ihre Tochter die Cornflakes sofort finden würde, weil sie hervorragend lesen konnte. Sie ging heute den letzten Tag in die dritte Klasse und hatte vor kurzem begonnen, sich in der Bücherhalle Bücher auszuleihen und stundenlang mit glänzenden Augen und geröteten Wangen zu lesen. So wie ich damals, dachte Christiane manchmal. Warum ist Philipp nicht auch so? Sie wusste, dass sie nicht so denken durfte, und meistens hatte sie sich auch im Griff. Sie liebte ihren Sohn, wie er war, auch wenn sich das Zusammenleben mit ihm schwieriger gestaltete als mit ihrer Tochter.

Endlich saßen die beiden Kinder in der Küche am Holztisch und löffelten ihre Cornflakes. Christiane trank eine Tasse Kaffee und aß ein Brötchen mit Marmelade. Sie hätte eigentlich lieber Wurst essen wollen, aber sie hatte nichts mehr im Kühlschrank gefunden. Die Kinder hatten gestern Abend den Rest des Aufschnittes verspeist. »Mach schnell«, sagte sie zu Julia. Diese ging zu Fuß zur Schule und hatte schon eine Klassenkameradin aufgetan, die sie jeden Morgen abholte und sich mit ihr gemeinsam auf den Schulweg machte.

Philipp musste sie mit dem Auto in den Kindergarten bringen. Er war zu weit weg, als dass er zu Fuß hätte gehen können. Außerdem fühlte er sich im Straßenverkehr noch nicht so sicher, dass er überhaupt allein hätte gehen können. Aber das war normal und war bei den Kindern ihrer Freundinnen in Hamburg auch so gewesen.

Philipp saß in seinem Kindersitz hinten im Wagen, sah aus dem Fenster und schwieg. Manchmal genoss sie es mehr, wenn er schwieg, weil sie dann nicht auf jeden seiner Fehler achten musste, die er beim Sprechen machte.

Sie dachte über den Brief nach, den sie gestern Nachmittag in ihrem Briefkasten gefunden hatte. Er war von einem Anwalt, dessen Namen sie nicht kannte. Christiane hatte den Umschlag zuerst gewendet und gedacht: O Gott, ist Matthias zu einem Anwalt gegangen? Will er sich von mir trennen? Es bestand eigentlich kein Grund zu dieser Annahme. Sie waren jetzt schon zehn Jahre verheiratet. Meistens war es gut gelaufen. Aber es hatte auch Zeiten gegeben, in denen sie sich überhaupt nicht verstanden, besonders als klar wurde, dass Philipp nicht so einfach war wie Julia und jeder beim anderen die Schuld dafür gesucht hatte. Aber das war schon lange vorbei. Matthias war ihr Gefährte. Sie gehörten einfach zusammen. Sie wusste, dass es ihm mit ihr genauso ging. Beruhig dich, dachte sie. Matthias will sich bestimmt nicht von dir trennen.

Sie öffnete den Brief. Zuerst verstand sie nicht. Sie las ihren Namen und dann den Namen einer Großtante zweiten Grades, Emma Schweigert. Sie lebte seit einiger Zeit im Altersheim in Berlin-Wannsee. Christiane war noch nicht dazu gekommen, sie zu besuchen, seit sie in Berlin wohnte. Jetzt war Emma gestorben und hatte ihr ein Haus und ein Grundstück in Potsdam am Heiligen See vererbt. Christiane kannte das Haus. Es war grau verputzt und dringend renovierungsbedürftig. Es stammte aus DDR-Zeiten. Aber der Garten reichte bis zum Heiligen See. Das wäre genau der richtige Ort für die Kinder, dachte Christiane. Julia würde im Sommer vom Steg aus ins Wasser springen und danach ausgestreckt auf einem Handtuch liegen und lesen, und Philipp könnte Frösche und kleine Fische fangen. Können wir uns die Renovierung des Hauses überhaupt leisten, dachte Christiane.

Wenn die Kinder jetzt draußen spielen wollten, musste sie mit ihnen in den nahegelegenen Park gehen. Solange Christiane ihren Fotoapparat dabeihatte, war es erträglich, dann vertrieb sie sich die Zeit damit, mit einem Teleobjektiv ihre Kinder beim Spielen zu fotografieren. In Hamburg hatte sie als freie Pressefotografin für verschiedene Zeitungen gearbeitet, aber in Berlin war es schwierig, ohne Beziehungen einen Fuß in die Tür zu bekommen. Eigentlich bereute sie es nicht, einmal nicht arbeiten zu müssen. Schon lange hasste sie diese Terminarbeiten, diese Fotos von Preisverleihungen, wichtigen Bürgern, manchmal Autounfällen, Kindern, Erwachsenen, die etwas Besonderes geleistet hatten, Tieren. Sie hatte niemals Zeit gehabt, länger als einige Minuten über den Aufbau des Bildes nachzudenken, weil ihr die Termine im Nacken saßen. Es ging nur darum, auf den Auslöser zu drücken, sich zu merken, wen sie aufgenommen hatte, und es nicht durcheinanderzubringen.

Seit langem hegte sie den Wunsch, aus dem Tagesgeschäft auszusteigen und nur für sich zu fotografieren. Matthias hatte in Hamburg nichts davon wissen wollen. Als Pressefotografin verdiente sie zwar nicht viel, aber für ihre Extraausgaben reichte es. Wir brauchen das Geld, sagte Matthias immer, wenn sie davon anfing. Wenn ich das Haus am Heiligen See erst einmal vermiete, verdiene ich genug Geld, dachte sie. Ich könnte mir sicher auch neues Equipment kaufen und mir eine Dunkelkammer einrichten oder ein kleines Atelier mieten.

Aber als Christiane den Brief weiterlas, verschwand das Lächeln von ihrem Gesicht. Emma Schweigert vererbte ihr das Grundstück nämlich nur, damit sie es verkaufte. Und nicht nur das: Sie war verpflichtet, die Hälfte des Geldes an Johanna und Karl Reisbach oder deren Nachkommen weiterzugeben. Die Reisbachs hatten das Grundstück 1938 für einen viel zu niedrigen Preis an Emmas Eltern verkauft. Über die Reisbachs war nur noch bekannt, dass sie damals in der Matterhornstraße in Berlin-Schlachtensee wohnten. Christianes Aufgabe war es, die Reisbachs oder ihre Nachfahren ausfindig zu machen. Sie sollten die Hälfte des Verkaufserlöses bekommen, die andere Hälfte würde bei erfolgreicher Suche an Christiane gehen. Sie wusste, dass sie Emmas Letzten Willen erfüllen und suchen musste, um das Erbe antreten zu können. Warum hat sie gerade mich für die Aufgabe ausgesucht, fragte sich Christiane wieder, als sie zu ihrer Wohnung zurückfuhr. Und was sollte diese posthume noble Geste? Bis sie Geld sähe, würden Monate vergehen, wenn sie es überhaupt schaffen sollte, diese Leute ausfindig zu machen. Recherchieren Sie in Richtung jüdisch, hatte der Anwalt noch gesagt.

Zu Hause rief sie ihre Freundin Kerstin an, die beim Hamburger Abendblatt arbeitete. Glücklicherweise erwischte sie Kerstin gleich an ihrem Platz. Es war schön, ihre Stimme zu hören. In Berlin hatte Christiane noch keine Frau kennengelernt, die vielleicht ihre Freundin werden könnte.

»Na, wie ist bei euch das Wetter, hier regnet es schon den ganzen Morgen«, sagte Kerstin.

»Sonnig, wie fast immer«, sagte Christiane und freute sich ein wenig über den Stoßseufzer am anderen Ende der Leitung. Sie telefonierte oft mit Kerstin, deshalb konnte sie gleich zur Sache kommen.

»Ich muss jemanden finden. Ein jüdisches Ehepaar, von dem ich nur weiß, dass sie 1938 in Berlin-Schlachtensee wohnten und ein Grundstück unter Wert verkaufen mussten.

»Sie können ausgewandert sein«, sagte Kerstin schnell. Dann zögerte sie. »Oder sie wurden umgebracht. Wenn sie in einem der großen KZs ermordet worden sind, könntest du es vielleicht mühelos herausfinden. Es gibt Listen. Zum Beispiel im Jüdischen Museum in Berlin von den Auschwitz-Opfern und dann noch ein Gedenkbuch für die Berliner Juden. Oder wende dich an die Jüdische Gemeinde«, fügte sie hinzu.

Christiane beschloss, morgen Nachmittag ins Jüdische Museum zu gehen. Dann wären die Kinder schon abgeholt. Wenn sie zu Hause bliebe, würde sie ihre Kinder sowieso vermissen und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollte.

Christiane ging ins Badezimmer und stopfte die erste Ladung Wäsche in die Maschine. Sie würde den ganzen Nachmittag mit Waschen und Bügeln und den Reisevorbereitungen beschäftigt sein und den Kindern eine DVD ausleihen.

***

»No Germans«, hatte Charlotte Rice auf das Formular mit den Voraussetzungen geschrieben, die ein Sprachenschüler erfüllen sollte, um bei ihr wohnen zu dürfen. »No Germans«, direkt unter die Spalte »Non smoking«, die sie auch angekreuzt hatte. Und »Only female students«. Sie konnte sich nicht vorstellen, ihr Schlafzimmer mit rosa Blümchentapete, das sie während der Sommermonate für Sprachenschüler räumte, an einen Mann abzugeben. Männer mochten Rosa nicht. Sie selbst schlief im Sommer in ihrem kleinen Arbeitszimmer im Erdgeschoss, das durch eine Schiebetür vom Wohn-Ess-Zimmer abgetrennt war, auf einer Ausziehcouch und stand morgens früh genug auf, um die Sprachenschülerin nicht durch den Anblick einer alten Frau im Nachthemd zu irritieren.

Sie war jetzt schon das sechste Jahr in der Kartei der Sprachenschule. Bei der geringen Rente, die sie als Krankenschwester bekam, war es ein guter Nebenverdienst.

Die jungen Frauen kamen bisher aus Spanien, Griechenland, Frankreich, Italien. Charlotte hatte nie erwähnt, warum sie unter ihrem Dach keine Deutschen duldete. Die Sekretärin hatte keine Fragen gestellt, und Charlotte hätte ihr auch nicht antworten wollen. Sie war Jüdin, aber keine KZ-Überlebende, und sie hatte 1939 Nazideutschland Richtung England verlassen können. Sie lebte schon fast ihr ganzes Leben in England. Welchen Grund hätte sie also haben können, die Deutschen so vehement nicht zu mögen? Sie wollte es nicht erklären, es wäre zu kompliziert. Sie wollte in ihrem kleinen Reihenhaus im Londoner Vorort Hanwell kein Deutsch hören. Es würde dadurch entweiht werden. Das Haus war immer ihr Zufluchtsort gewesen. Sie liebte es und wollte auf keinen Fall noch einmal umziehen. Es sah genauso aus wie die anderen Häuser in der Straße, allerdings hatte sie ihre Haustür weiß angemalt und mit Rosenblüten verziert. Sie liebte Blumen und Pflanzen. In ihrem winzigen Garten hinter dem Haus blühte ständig etwas: im Frühling Tulpen, Krokusse und Pfingstrosen, im Sommer Rosen, Rittersporn, Hortensien, im Herbst Astern. Die eine Mauer zu den Nachbarn hin war rot, dort war es sogar warm genug, Tomaten und Bohnen zu ziehen.

Nach den Nachtdiensten im Krankenhaus hatte ihr Gartenarbeit immer gutgetan. Sie konnte nicht direkt schlafen gehen, wenn sie nachts im Krankenhaus gewesen war. Daher brühte sie sich einen Tee auf und setzte sich im Sommer auf die Terrasse, um dem Sonnenaufgang zuzusehen. Dann holte sie ihre Schaufel aus dem Keller, kniete sich zwischen ihre Blumen, lockerte die noch feuchte Erde auf und zog Unkraut heraus. Seit sie manchmal Schmerzen in den Beinen hatte, kniete sie sich auf ein Teppichstück, wenn sie Unkraut jätete. Ihr Rücken schmerzte nach einer Stunde so sehr, dass sie aufhören musste. Dann legte sie eine Pause ein und fing wieder an zu arbeiten, sobald die Schmerzen nicht mehr so stark waren. Charlotte ließ selten bis zum nächsten Tag irgendeine Arbeit liegen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. In Gedanken hörte sie ihre Großmutter diesen Spruch auf Deutsch sagen. Oder war es ihre Mutter gewesen? Erinnerungen verschwammen, und das war gut so. Wenn jemand in ihrem Haus Deutsch spräche, würde sie es bestimmt bald wieder verstehen, obwohl sie sich als junges Mädchen nach dem Krieg geschworen hatte, ihre Muttersprache nie mehr in den Mund zu nehmen. Auch mit ihrem Bruder Felix sprach sie bei ihren zu seltenen Telefonaten nach Australien oder seinen noch selteneren Besuchen in England Englisch.

Charlotte lebte schon sehr lange allein. Vor dreißig Jahren war es mal ein paar Jahre nicht so gewesen und damals mit Felix auch nicht, aber das war alles schon lange her.

Ihre gerade verwitwete Freundin Rose hatte sie erst jetzt gefragt, wie sie damit fertig wurde, allein zu leben. Charlotte hatte die Frage gar nicht verstanden. Sie fühlte sich selten einsam. Sie hatte ihren Garten. Sie unternahm jeden Tag lange Spaziergänge. Sie sammelte alte Filme, ihr Liebling war Fred Astaire. Sie betrachtete sich gerne die vielen Fotobände, die sie besaß. Und sie traf sich mit ihren Freunden. Die meisten kannte sie schon seit Jahrzehnten.

Keinem war bisher aufgefallen, dass sie gar nicht in England geboren war, denn sie hatte immer darauf geachtet, sich nicht von ihren englischen Freundinnen zu unterscheiden. Sie kleidete sich wie sie, trank morgens Tee, sagte dear und hielt alle bis auf ihre engsten Freunde auf Distanz. Sie hatte sich sogar ein kleines Porträt der Queen neben die Tür ihres Arbeitszimmers gehängt. Aber sie war keine Royalistin, obwohl ihr der Pomp gefiel. Dass die Royals mit ihren kleinen Skandalen so viel Aufregung verbreiteten, konnte sie nicht nachvollziehen. Jeder war doch fehlbar, warum also nicht auch ein Prinz und eine Prinzessin? Sie hatte Lady Diana zu Lebzeiten nicht verehrt und tat es auch jetzt nicht. Charlotte war der Meinung, dass es nicht besonders schwer war, todkranke Kinder während eines Kurzbesuches im Krankenhaus zu umarmen. Sie selbst hatte jahrelang auf einer Kinderkrebsstation gearbeitet und wusste, wie es war, auf ein Wunder zu hoffen, das nicht eintrat. Charlotte hatte vergessen, wie viele Menschen in ihren Armen gestorben waren.

Sie hatte immer ein offenes Ohr für die Jugend. Auch ihre Sprachenschülerinnen landeten nach ein paar Tagen der Scheu bei ihr im Wohnzimmer und erzählten ihr aus ihrem Leben. Aber dieses Jahr hatte sie Pech gehabt. Im Mai wohnte eine junge Spanierin bei ihr, die so still und scheu gewesen war, dass selbst Charlotte keinen Kontakt zu ihr hatte aufbauen können. Im Juni war dann eine Französin eingezogen, die sich ununterbrochen über alles beschwerte: Über den Toast, den Charlotte morgens für sie röstete, die Orangenmarmelade ohne Schnitt, die sonst bei allen anderen Sprachenschülerinnen gut ankam, über den zu dünnen Kaffee und darüber, dass Charlotte nicht bereit war, abends für sie zu kochen. Die Schüler bekamen in der Schule Mittagessen, abends mussten sie sich selbst versorgen. Das war von vornherein klar gewesen, aber die Französin schien es nicht begreifen zu wollen. Nach einer Woche zog sie aus, weil sie ein Zimmer in der Nähe der Sprachenschule gefunden hatte.

Aber jetzt im Juli wohnte niemand bei ihr. Entweder Männer oder Deutsche suchten eine Unterkunft in einem Privathaushalt. Und bei beiden wollte sie keine Kompromisse machen.

Eigentlich hätte sie das Geld gut gebrauchen können. Sie wollte nach Australien fliegen, um ihren Bruder Felix zu besuchen, und sparte für ein Ticket. Ihr Bruder war jetzt vierundsiebzig. Wer wusste schon, wie lange Felix oder sie selbst noch leben würde?

Vor fünf Jahren hatte sie ihren jüngeren Bruder zum letzten Mal gesehen. Er und seine Frau Nancy waren zwei Wochen in London geblieben. Aber sie hatten nicht bei ihr gewohnt. Felix und Nancy liebten Konzerte und Theater. Sie gingen fast jeden Abend aus. Da wäre es zu kompliziert gewesen, nachts noch zu ihr nach Hanwell hinaus zu fahren. Einige Male hatte Charlotte Felix und Nancy begleitet, war sich aber ein wenig wie die sitzengebliebene alte Jungfer vorgekommen, obwohl sie die Heiratsanträge, die sie im Laufe ihres Lebens bekommen hatte, immer abgelehnt hatte. Natürlich verstand sie, dass Felix keine Zeit mit ihr allein verbringen konnte. Und doch war sie eifersüchtig auf Nancy, weil diese ihn immer an ihrer Seite hatte. Wusste sie überhaupt, wie großartig Felix war? Er war witzig, charmant und warmherzig. Und er machte sich genauso wenig aus Konventionen wie sie. Seinen siebzigsten Geburtstag feierte er mit seinen Freunden in Darwin bei einer dreitägigen Angeltour, obwohl Nancy einen Empfang im Yachtclub organisiert hatte.

1947 entschwand ihr zwei Jahre jüngerer Bruder mit siebzehn Hals über Kopf nach Australien, weil er sich etwas Neues aufbauen und mindestens einen Ozean zwischen sich und ihre Fürsorge legen wollte. Damals hatte sie seinen Weggang als Verrat empfunden. Was sollte sie in England ohne ihn anfangen? Dieses Land war so unerwartet ihre Heimat geworden, aber nach fast zehn Jahren fühlte sie sich dort immer noch nicht heimisch. Sie hätte mit ihrem Bruder weggehen können, aber sie traute sich nicht, noch einmal einen Neuanfang zu wagen. Sie hatte lange gebraucht, um in England zurechtzukommen. Sie war kein Mensch, den man oft verpflanzen sollte. Sie brauchte ihren sicheren Hafen vielleicht gerade, weil sie zu früh hatte begreifen müssen, dass man darauf verzichten kann, wenn es nicht anders geht.

***

Wann hatte er angefangen sich zu fragen, wo er zu Hause war, ob er überhaupt ein Zuhause hatte? Wann hatte sich diese Frage, die für ihn bisher niemals wichtig gewesen war, in seinem Gehirn festgesetzt?

Olaf Haas wusste es nicht, aber ihm war klar, dass die Drei-Zimmer-Wohnung, die er seit fünf Jahren in Prenzlauer Berg bewohnte, nicht sein Zuhause war. Sie war Abstellraum für seine Bücher, CDs, meistens unordentlich. Aber wen störte das schon? In der Woche war er fast immer arbeiten und abends unterwegs. Wann hatte er zum letzten Mal in der Küchenzeile etwas gekocht? Wenn Martina in Berlin war, kochte sie meistens nicht, weil sie die Küche zu klein fand. Einige Male hatte er ein Candlelight-Dinner gezaubert, aber das war nur am Anfang gewesen, und der Anfang war schon so lange her, dass Olaf gar nicht mehr wusste, wie er sich angefühlt hatte.

Jetzt war alles Routine. Am Freitagnachmittag stieg er ins Auto und fuhr auf die Autobahn Richtung Ludwigslust. Wenn er dort ankam, begrüßte ihn Martina zwar freudig, war aber immer erschöpft, denn sie hatte eine harte Arbeitswoche hinter sich. Und ihr Sohn Max ließ sie keine Minute in Ruhe. Martina fand, mit Recht, weil er nach einer Woche in der Kindertagesstätte Anspruch auf seine Mutter hatte. Martina kam nicht aus dem Osten. Sie hatte vor Jahren in Ludwigslust eine Referendariatsstelle bekommen und war dann dort als Lehrerin hängengeblieben. Olaf fand, dass auch er Anspruch auf seine Freundin hatte. Schließlich war er zwei Stunden gefahren, um sie zu sehen. »Du kannst doch warten«, sagte sie, wenn sie überhaupt bemerkte, dass er schmollte. Und dann nahm er sich eine Zeitung, setzte sich in ihr modern eingerichtetes Wohnzimmer und ließ kostbare Zeit verstreichen. Montagmorgens musste er nach Berlin zurückfahren. Er wollte am Wochenende etwas Besonderes erleben, aber seit kurzem verbrachte er die meiste Zeit in ihrer Wohnung oder auf dem Fußballplatz. Er war nicht Max’ Vater, er sah ihm noch nicht einmal zufällig ähnlich. Er war Max’ Kumpel, mehr wollte er nicht sein, auf keinen Fall ein Ersatzvater. Bei der Organisation der Wochenenden hatte Olaf nicht zu bestimmen. Wenn er nach Ludwigslust kam, war schon immer alles geplant. Martina fühlte sich im Recht, weil sie für zwei planen musste. Also traf er sich mit ihren uninteressanten Freunden, unternahm Spaziergänge durch ihre langweilige Wohngegend und dachte währenddessen sehnsüchtig an seine Altbauwohnung in Prenzlauer Berg.

Olaf hatte sich Hörbücher gekauft, um die Autofahrt kurzweiliger zu gestalten. Er hätte auch mit dem Zug fahren können, aber er mochte zufällige, unfreiwillige Menschenansammlungen nicht. In der letzten Zeit fragte er sich, ob er ein Misanthrop war, weil er sich nicht vorstellen konnte, mit anderen zusammenzuwohnen, und es nicht ausstehen konnte, wenn die Putzfrau seine Bücher, die überall in Stapeln lagen, beim Abstauben verrückte. Wurde er alt? Er wollte nicht heiraten und Kinder zeugen. Er war jetzt zweiundvierzig und hatte keine Lust auf eine jüngere Frau. Aber wollte er für immer eine Fernbeziehung ohne jegliche Hoffnung auf Veränderung führen? Er wollte nicht nach Ludwigslust ziehen – für einen Architekten war Berlin spannender. Martina konnte wegen Max und ihrer Arbeit nicht nach Berlin. Er verstand nicht, warum sie nicht wenigstens versuchte, in Berlin eine Stelle zu finden.

Am Anfang ihrer Beziehung hatte ihm dieser Zustand gefallen. Er hatte keine Verpflichtungen und nur dann eine Familie, wenn er sie verkraften konnte. Aber am Montagabend fragte er sich seit einiger Zeit öfter, wie es wäre, wenn er beim Öffnen seiner Wohnungstür zu jemandem Hallo sagen könnte. Seit einigen Wochen kümmerte sich Olaf um den Umbau eines Einfamilienhauses in Zehlendorf. Es war wie in dem Film »Schlaflos in Seattle«, in der Szene, in der die Kundin dem Architekten Sam sagt, sie habe festgestellt, der Kühlschrank sei für die Servierplatten vom Partyservice zu klein, und deshalb sollte er ausgebaut und ein größerer eingesetzt werden, was bedeutete, dass eine Wand komplett versetzt werden musste.

Seine Kundin wollte das Wohnzimmer auf zwei Ebenen und einen Wintergarten mit Kamin. Im Haus gab es drei Badezimmer, eins für die Eltern, eins für die Kinder und eins für die ab und zu aus München anreisende Mutter seiner Kundin. Selbstverständlich brauchte die Großmutter der Kinder auch eine Küchenzeile, wenn sie sich mal einen Kaffee kochen wollte. Die Küchenzeile in der Einliegerwohnung war aufwendiger als seine eigene. Er hatte noch nie in einem Haus mit einer Einliegerwohnung gewohnt, geschweige denn in einem eigenen Haus. Außer natürlich das in Michelstadt, aber das zählte nicht, das war das Haus seiner Eltern gewesen, und sobald er es hatte verkaufen können, hatte er es getan, obwohl er nicht viel Geld dafür bekam. Aber wer wollte auch in den tiefsten Odenwald ziehen? Seit einiger Zeit dachte Olaf darüber nach, welches Haus er sich bauen und einrichten würde, wenn er das Geld hätte. Konstruierten sich nicht viele Architekten als Krönung ihrer Karriere ein eigenes Haus? Wobei Olaf nicht wusste, was dieses Haus hätte krönen sollen. Er konnte sich als selbständiger Architekt ganz gut allein versorgen. Er hatte genug Geld für die vielen Tankfüllungen, die bei den Fahrten nach Ludwigslust draufgingen, und er fuhr mit Martina und Max manchmal in den Urlaub. Aber als Karriere würde er das, was er bisher erreicht hatte, nicht bezeichnen.

Wenn Olaf tagelang schlecht gelaunt war und nicht reden wollte, was hin und wieder vorkam, war die Wohnung in Prenzlauer Berg seine Zuflucht. An solchen Tagen schleppte er sich mürrisch zur Arbeit, erledigte nur Routinekram und übergab die anderen Dinge seinem Partner. Er holte sich auf dem Rückweg bei McDonald’s Big Mac und Pommes und einen Schoko-Shake, aß direkt aus der Pappschachtel und trank Cola aus der Flasche. Er saß dumpf vor dem Fernseher und ging im Laufe des Abends zu Bier über, stellte die leeren Flaschen neben seinem Bett ab, in das er sich irgendwann zurückzog, ohne die Essensreste wegzuräumen. Er rauchte ununterbrochen und wartete darauf, vor Ödnis so müde zu werden, dass er einschlafen konnte. Auch vor Martina hielt er diese Zustände geheim. Wenn sie ihn freitags überfielen, sagte er ihr kurzfristig mit der Begründung ab, er habe Grippe oder er müsse noch an einem Entwurf arbeiten.

Seit einiger Zeit fragte er sich, ob er etwas verpasst hatte. All seine Studienfreunde hatten geheiratet, einige davon waren es allerdings nicht lange geblieben, aber von denen ließen sich die meisten schnell auf eine zweite Ehe ein, machten der zweiten Frau wieder Kinder, die eigenen kamen jedes zweite Wochenende, und alle waren eine fröhliche, zufriedene Patchwork-Familie mit haufenweise Großeltern, Halbgeschwistern und jede Menge Spaß. Martina hatte nie über die Möglichkeit gemeinsamer Kinder gesprochen. Olaf vermutete, dass sie mit ihm keine gemeinsamen Kinder haben wollte, weil sie ihm nicht zutraute, ein verantwortungsvoller Vater zu sein. Das kränkte ihn, obwohl er sich ziemlich sicher war, dass er keine eigenen Kinder haben wollte. Max genügte.

Eigentlich lief Olafs Leben in guten Bahnen, aber manchmal fühlte er sich zerrissen. Er hatte Kleidungsstücke bei Martina und in Berlin, manchmal wusste er schon gar nicht mehr, wo er welche Dinge untergebracht hatte. Martina hatte ihm einige Regale in ihrem Schrank und eine Schublade ausgeräumt, und er hatte es irgendwie beschämend gefunden, seine Sachen dort hineinzulegen. In seinen früheren Beziehungen war er immer derjenige gewesen, der für eine Freundin ein oder zwei Schubladen leerte, aber immer erst, nachdem sie gedroht hatte, ihn sonst zu verlassen.

Es war Dienstagabend, Martina hatte ihn schon um 22 Uhr angerufen und ihm erklärt, dass sie jetzt ins Bett gehen würde. Während sie das sagte, hatte ihre Stimme so verführerisch geklungen wie schon lange nicht mehr. Augenblicklich hatte sich Olaf vorgestellt, was er anstellen würde, wenn er jetzt neben ihr liegen könnte. Eigentlich hatte er diese Vorstellungen während der Woche sonst gut im Griff, weil sie nur unnötige Aufregungen mit sich brachten. Seine verheirateten Freunde schliefen innerhalb der Woche nur selten mit ihren Frauen. Niemand in seinem Alter und mit einem anspruchsvollen Beruf setzte sich noch so intensiv mit dem Thema Sex auseinander wie mit Anfang zwanzig. Aber heute Abend fühlte er sich zugleich gierig und einsam, so dass es nur zwei Möglichkeiten gab: entweder die Sache selbst in die Hand zu nehmen, wozu er keine Lust hatte, oder sich abzulenken, indem er noch einmal ausging.

Glücklicherweise musste er nicht mit dem Auto fahren, um in ein Restaurant zu kommen, das ihm gefiel und in dem er wohl auch jemanden treffen würde, den er kannte, oder das so voll war, dass es gar nicht auffiel, wenn er niemanden kannte. Er suchte seine braune Lederjacke und fand sie unter Hemden, die schon seit Tagen zusammengeknüllt im Wohnzimmer auf einem Haufen lagen und die er vorgehabt hatte zu bügeln, weil er fand, dass die Putzfrau das nicht penibel genug erledigte. Er fischte nach seinen Zigaretten und kontrollierte sein Aussehen im Flurspiegel. Seine noch dunkelblonden Haare hatten genau die Länge, um nicht mehr bieder, aber noch nicht zu nachlässig auszusehen. Sein Körper war zwar nicht hundertprozentig durchtrainiert, aber immer noch ansehnlich und muskulös. Er schwamm zweimal die Woche tausend Meter, um sich fit zu halten.

Er war eher der lässige Typ, der nur zwei Anzüge besaß. Wenn es möglich war, trug er schwarze oder blaue Jeans, im Winter auch mal Lederhosen. Eine helle Bundfaltenhose hing für besondere Anlässe in seinem Schrank. Er liebte legere einfarbige Hemden oder Pullover. Im Sommer trug er ab und zu wild gemusterte T-Shirts.

Er ging nicht besonders mit der Mode, aber er hatte einen Schuhtick, der ihn mehr kostete, als er zugab. Er liebte gut gearbeitete Halbschuhe. Er besaß über zwanzig Paar Slipper und Schnürschuhe, dann noch Cowboystiefel, Boots und mehrere Paar Turnschuhe.

Olaf holte seine Slipper aus blau gefärbtem Ziegenleder vom Regal im Flur. Er wusste, dass die bei Frauen besonders gut ankamen. Vielleicht konnte er eine damit heute beeindrucken. Er beschloss, zu seinem Stammitaliener zu gehen, denn dort setzte sich Gino, der Wirt, manchmal an seinen Tisch, und heute war Olaf nicht in der Stimmung, so zu tun, als ob er es genoss, allein essen zu gehen. Wieder ärgerte er sich darüber, dass Martina nicht in Berlin, sondern in’ dem unglaublich langweiligen Ludwigslust wohnte und sich an diesem Zustand auch nichts ändern ließ. Vielleicht sollte er dem Elend endlich ein Ende setzen und sich eine andere Freundin suchen?

Nach dem ersten Glas Rotwein nahm er die Tür des Restaurants in Augenschein und wartete darauf, dass eine Frau seines Alters allein oder mit einer Freundin hereinkommen würde. Aber heute Abend schien der ganze Prenzlauer Berg nur paarweise unterwegs zu sein. Also widmete er sich seiner Pizza mit extra viel Peperoni, trank noch zwei Gläser Rotwein, überlegte sich, wen er jetzt noch anrufen könnte, kam aber nach einem Blick auf die Uhr zu dem Schluss, dass er außer Martina niemanden mehr kannte, der an einem Dienstag um 22.30 Uhr noch von ihm gestört werden wollte.

Vor ein paar Jahren war das anders gewesen. Da waren seine Freunde noch nicht verheiratet, sondern hatten allein oder mit Freundin gelebt, und die war meistens kein Hindernis gewesen, sich nachts spontan auf ein Bier zu treffen. Während des Studiums und auch in den ersten Jahren danach waren es oft lustige Abende gewesen, die erst am frühen Morgen endeten. Manchmal war Olaf direkt aus der Kneipe ins Büro gegangen und hatte dann am kreativsten und konzentriertesten arbeiten können. Jetzt fanden seine Freunde nur noch selten Gelegenheit, in der Woche auszugehen. Es war zwar generell möglich, aber nicht mehr spontan, denn die Termine mussten vorher genau mit der Ehefrau abgesprochen werden. Ehe bestand in Olafs Augen überwiegend aus Arbeitsteilung und auf keinen Fall aus spontanem Spaß. Er war glücklich, nicht in diese Falle getappt zu sein, obwohl er ein- oder zweimal kurz davorgestanden hatte. Er konnte innerhalb der Woche tun, was er wollte. Aber leider brachten die meisten Dinge nach einiger Zeit allein weniger Spaß. Er hatte sich in den letzten Wochen mehr als einmal dabei ertappt, dass er vor dem Fernseher hängengeblieben war, anstatt etwas zu unternehmen.

Irgendetwas musste sich wirklich ändern, beschloss er, als er nach dem vierten Glas Wein allein, aber mit unbändiger Sehnsucht nach einer Frau in Richtung Wohnung wankte, fünf Zigaretten hintereinander rauchte, sich dann ins Bett legte und es mal wieder viel zu heiß zum Einschlafen war.

Kapitel 2

Würde sie im Jüdischen Museum wirklich die Namen von Johanna und Karl Reisbach finden, fragte sich Christiane. Und wie würde sie weiter recherchieren? Es ging nicht nur darum, Informationen zu beschaffen, sondern auch in die Lebensläufe zweier Menschen einzutauchen, von denen sie nur wusste, dass sie 1938 ein Grundstück besessen und dann verkauft hatten und dass sie sehr wahrscheinlich Juden waren.

Christiane kannte nicht viele Juden – wenn sie es sich richtig überlegte, kannte sie eigentlich keine näher, oder aber es war kein Thema gewesen, ob jemand, den sie kannte, jüdisch war oder nicht. Und jetzt war sie auf dem Weg ins Jüdische Museum, um in einem Gedenkbuch Namen nachzuschlagen und dort die Informationen zu bekommen, ob und wenn ja, wann das Ehepaar Reisbach deportiert und in welchem Konzentrationslager umgebracht worden war.

Könnte sie das, was sie vorhatte, ihren Kindern erklären? Als die Kinder noch ganz klein waren, hatte Christiane ihnen vorgemacht, dass es nur gute Menschen gäbe. Das war ihr so sehr geglückt, dass ihr Sohn zusammenbrach, als sie ihm mit vier erklärte, dass nicht alle Menschen lieb wären. Tagelang nahm er einen Stock mit, wenn er nach draußen zum Spielen auf den Hof ging, um sich gegen böse Menschen zu wehren. In den Buchläden stapelten sich wieder die Bücher, die Christiane selbst als Jugendliche gelesen hatte: »Das Tagebuch der Anne Frank«, »Die toten Engel«, »Der gelbe Stern« und »Damals war es Friedrich«. Es würde nicht mehr lange dauern, bis Julia sich mit diesen Dingen beschäftigen würde. Aber noch wollte sie ihre Tochter nicht verunsichern. Noch sollte sie auf der Insel der Glückseligen wohnen bleiben dürfen, auf der die schlimmste Ungerechtigkeit darin bestand, dass ihr jemand in der Schule ein Bein stellte.

Christiane fuhr mit der U-Bahn bis zum Halleschen Tor. In diesem Teil von Berlin war sie noch nicht gewesen. Sie durchquerte ein tristes Wohnzentrum und kam dann an einem Sportplatz mit einem Basketballfeld vorbei, auf dem sich halbwüchsige Jungs geschickt die Bälle zuwarfen. Sofort musste sie daran denken, wie mühsam es gewesen war, ihrem Sohn Fangen und Werfen beizubringen. Sie rief sich zur Ordnung und nahm sich vor, in den nächsten drei Wochen die Gedanken an die Kinder zu ignorieren und sie nur dann zuzulassen, wenn sie positiv waren.

Überall im Museum warteten junge Guides mit roten Halstüchern darauf, sehr freundlich und höflich Auskunft zu geben, aber Christiane traute sich nicht, nach dem Gedenkbuch zu fragen. Sie beschloss, auf eigene Faust durch das Museum zu gehen. Sie stieg die schwarzen steilen Treppen hinab. Unten am tiefsten Punkt des Gebäudes wurde der Holocaust dokumentiert. Eigentlich wollte sie nur in den Raum gehen, wo das Gedenkbuch liegen sollte, nachsehen und dann so schnell wie möglich nach draußen in die Sonne verschwinden. Aber dieses Museum mit seiner einzigartigen Architektur zog sie sofort in seinen Bann. Dämmerlicht umgab sie. Sie hatte den Eindruck, dass es kälter wurde, je tiefer sie kam. Die Wände waren schwarz, der Bodenbelag aus grauem Schiefer. Sie blieb vor einem Architektenmodell des Museums stehen.

»Der architektonische Stil von Libeskind nennt sich Dekonstruktivismus«, erklärte ein Guide einer Gruppe Jugendlicher, die aufmerksam zuhörte. »Libeskind hat auf Fassaden verzichtet. Es gibt keine rechten Winkel. Die Besucher sollen desorientiert werden. Der Boden steigt hier unten um sechs Prozent an, die Wände sind leicht nach links gekippt«, sagte der Guide. Christiane hörte weiter zu. »Hier am Modell erkennt man eine Zickzacklinie. Libeskind verband die Adressen großer Gestalten der berlinisch-jüdischen Kulturgeschichte – Heinrich von Kleist, Mies van der Rohe, Heinrich Heine, Rahel Varnhagen, Walter Benjamin und Arnold Schönberg – mit Linien und bekam dadurch die Idee für die Zickzacklinie des Gebäudes. Lange Parallelen und sich schneidende Linien ohne Anfang und Ende, die zwischen sich scharf zugespitzte dramatische Körper und Räume erzeugen, kehren in dem Entwurf immer wieder. Er heißt ›Zwischen den Zeilen‹, denn zwischen den Zeilen ereignet sich nach Libeskind das Wesentliche«, sagte der Guide. »Und es gibt Leerstellen, die sogenannten Voids, dazwischen, so wie die jüdische Geschichte in Berlin auch Leerstellen beinhaltet. Durch die Vertreibung und den Holocaust ist in der jüdischen Geschichte keine Kontinuität möglich. Auf der Innenseite des Modells sind alle Namen der Berliner Juden verzeichnet, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen.«

Christiane geriet ins Wanken, als sie den Weg durch das tiefste Geschoss des Museums weiter fortsetzte. Die anderen Besucher sprachen halblaut miteinander.

Der Hauptgang wurde von der Achse des Exils durchkreuzt. An den Wänden entlang las Christiane Namen von Orten aus der ganzen Welt, in die Juden rechtzeitig hatten emigrieren können. Von 1933 bis 1942 waren es 27 600 gewesen. Sie gingen in die USA, nach Palästina, nach Großbritannien und in andere Teile der Welt, nach Südamerika, Afrika, Shanghai.

In den Schaukästen sah sie Fotos von der Emigration und Gegenstände, die in die Fremde mitgenommen wurden. Auf der Reproduktion einer Kinderzeichnung mit dem Titel Berlin-Brasilien war jede Station auf dem Weg ins Exil einmal um die halbe Welt aufgemalt.