9,99 €

Mehr erfahren.

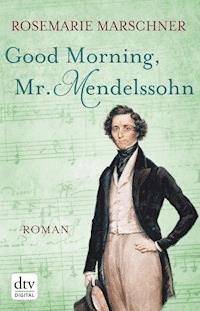

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Clara Schumann – ein beeindruckendes Frauenleben Am Tag vor ihrem 21. Geburtstag heiratet Clara, das Wunderkind am Klavier, den Mann, den sie liebt, seit er als Musikschüler ins Hause Wieck kam: Robert Schumann. Von Beginn an bewegt sich die Ehe, aus der acht »Schumännchen« hervorgehen, in einem steten Auf und Ab. Clara begnügt sich nicht mit der Mutterrolle, energisch treibt sie ihre musikalische Karriere voran. Ihre anhaltende Popularität, die ihr berühmter Ehemann nicht gut verträgt, führt sie auf Konzertreisen quer durch Europa und bessert nicht zuletzt die Haushaltskasse auf. Bodenständig ist sie und lebenstüchtig, ehrgeizig und vital. Ihren Robert überlebt sie um 40 Jahre. Als Clara Schumann mit 76 stirbt, spiegelt sich in ihrem Leben fast das gesamte 19. Jahrhundert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 684

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Rosemarie Marschner

Clara Schumann

Tochter der Musik

Roman

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

TEIL EINSDas Liebespaar des Jahrhunderts

Du darfst an nichts und niemanden denken

als an dich selbst.

Friedrich Wieck

Eine junge Ehe

1

In den ersten Wochen ihrer Ehe gaben sich bei Robert und Clara Schumann die Gäste die Klinke in die Hand. So viel hatte man über das junge Paar geredet, geflüstert und geurteilt, dass sie nun – als etablierte Eheleute – fast noch interessanter schienen als zuvor, wo täglich neue Einzelheiten über die Widrigkeiten kolportiert worden waren, mit denen sie zu kämpfen hatten. Jetzt – nach der Hochzeit – fragte man sich, wie es wohl weitergehen werde mit diesen beiden jungen Menschen, deren Talent so viel versprach. Wie hatten sie die schmutzigen, gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Claras Vater überstanden, der diese Verbindung bis aufs Messer bekämpft hatte?

Als eigensinnige, undankbare Tochter hatten die einen Clara beschimpft, während die anderen – die romantischen Kinder des neuen Zeitgeistes – inständig hofften, dass sich Claras große, unendliche Liebe zu dem Mann, der vom Schicksal für sie bestimmt war, erfüllen mochte. Das »Liebespaar des Jahrhunderts« hatte die Damenpresse die beiden genannt. Zur gleichen Zeit berichteten seriöse Zeitschriften von Claras unumstrittenen Erfolgen in Paris, und dass Robert Schumann an einer Sinfonie arbeite, mit der er beweisen werde, dass er der jungen Frau, die so viel für ihn aufgab, würdig sei. Ein Skandalpaar waren sie für die einen, Romeo und Julia für die anderen.

Dass Robert und Clara es ernst miteinander meinten, bewies ihre Eheschließung am 12. September 1840, nur einen Tag vor Claras einundzwanzigstem Geburtstag, dem Datum ihrer Volljährigkeit, an dem das Verbot des Vaters ohnedies nicht mehr gegolten hätte. Allzu lange hatte das Gerichtsurteil gebraucht, das ihnen gegen Friedrich Wiecks Willen die Heirat nun erlaubte.

»Was wäre uns nicht alles erspart geblieben, wenn wir einfach nur gewartet hätten!«, sagte Clara am Tag der Trauung zu Robert. Schnell schwieg sie dann, weil sie nicht daran erinnern wollte, mit wie viel Druck Robert ihr die Vollmacht abgepresst hatte, mit der er in ihrem Namen die Klage gegen ihren eigenen Vater einreichte.

Wenn wir einfach nur gewartet hätten … Auch Robert ging nicht auf Claras Worte ein. »Nun fängt ein neues Leben an, ein schönes Leben«, versprach er und legte den Arm um ihre Schultern.

Da nickte sie und vermied es, sich bewusst zu machen, wie wenig fröhlich diese Hochzeitsfeier verlief. Kein Übermut, keine anzüglichen Scherze auf Kosten des Bräutigams. Ernst und nachdenklich waren sie beide, erschöpft vom Streit der vergangenen Wochen, und ohne es zu wollen, übertrugen sie ihre Bangigkeit auf die wenigen Verwandten und Freunde in der Schönefelder Dorfkirche. Man musste wohl erst abwarten, wie sich das alles entwickelte. Immerhin waren die Vorzeichen dieser Hochzeit nicht gerade die besten gewesen.

Doch Clara war gesund. Sie hatte gelernt, dem Schicksal zu vertrauen und der eigenen Kraft. Trotz ihrer Jugend hatte sie schon mehr erreicht als die meisten anderen Menschen in ihrem ganzen Leben. Nicht immer war es leicht gewesen, aber jedes Mal hatte sie sich durchgesetzt. »Mein kleiner Russe!«, hatte ihr Vater sie gelobt, damals als sie noch füreinander da waren. Unzertrennlich. Immer nur Claras Erfolg als Pianistin im Visier. Dieses Band war nun zerrissen, der kleine Russe war allerdings nach wie vor stark genug, und was mit Kummer begonnen hatte, konnte trotzdem in Freude enden.

Ein schönes Leben … Und war da nicht auch noch die Liebe, die Clara und Robert im Laufe der ersten ungestörten Tage wieder bewusst wurde? Die Liebe, an der sie insgeheim fast schon gezweifelt hatten. Auf einmal aber war jetzt wieder genug Zeit, einander in die Augen zu schauen. Wirklich zu schauen, nicht nur mit dem Blick flüchtig vorbeizugleiten. Sanfte Berührungen wurden wieder gespürt, der zärtliche Ton der Stimme des anderen wieder wahrgenommen. »Clärchen!«, hieß es auf einmal wie früher und »Mein lieber, lieber Robert!«. Der Zauber war noch nicht verflogen.

So war von Zweifeln kaum noch die Rede, als Clara eine Woche später in ihrem Ehetagebuch, das sie mit Robert gemeinsam führte, notierte, was sie von der Zukunft erwartete. »Nur noch glücklich wollen wir von jetzt an sein!«, stand da in ihrer unerwartet kindlichen Schrift, und während Clara es schrieb, glaubte sie wieder daran, weil sie daran glauben wollte.

2

Mit der Ehe veränderte sich Claras Leben, dass sie manchmal meinte, sie sei plötzlich eine ganz andere geworden. Trotzdem war sie zu Beginn darüber nicht beunruhigt. Es erschien ihr selbstverständlich, dass sie sich erst einmal um die Einrichtung ihres neuen, gemeinsamen Heims kümmern musste, um die Einweisung der Dienstboten und um die vielen Abende, an denen die Gäste bewirtet werden mussten, die immer zahlreicher darauf warteten, von den beiden jungen Künstlern eingeladen zu werden. Es galt als chic, im Hause Schumann zu verkehren, in der Leipziger Inselstraße 5. Geräumige, hohe Zimmer im ersten Stock, der Beletage, mit einem schmalen Balkon aus Schmiedeeisen zur Straße hin und einem stimmungsvollen Blick vom Schlafzimmer aus auf einen winzigen Park, in dem Robert und Clara manchmal noch am späten Abend spazieren gingen und von einer Bank aus in den Himmel schauten.

Das waren die Momente, in denen sie zur Ruhe kamen und in denen Clara manchmal der Atem stockte bei dem Gedanken, dass sie eigentlich schon nicht mehr wusste, wann sie zum letzten Mal am Klavier gesessen hatte und ganz sie selbst gewesen war. Wo sie alles um sich herum vergaß und sich wieder in Clara Wieck verwandelte, die immer nur für die Musik gelebt hatte.

Von Anfang an hatte es in der Wohnung zwei Klaviere gegeben. Das hatte Clara verlangt, und das hatte Robert ihr zugestanden, weil er begriff, worum es ihr ging. An den Abenden, an denen sich Gäste im Hause aufhielten, spielte Clara auch noch jedes Mal einige Musikstücke, weil man es von ihr verlangte und weil man Clara Wieck hören wollte, die das Publikum in halb Europa verzaubert hatte. Sie spielte ihre Bravourstücke von einst, mit denen sie auch jetzt noch ihre Zuhörer gefangen nahm. Doch ihre Seele war nicht mehr dabei, das merkte sie jedes Mal. Die sich da über die Tasten beugte, war nicht mehr Clara Wieck, das war »Madame Schumann«, die das Klappern des Geschirrs aus der Küche nebenan hörte und sich fragte, ob sich der tellergroße Rotweinfleck, den ein Gast soeben verursacht hatte, aus dem teuren Damasttischtuch wohl noch entfernen lassen würde. Die meisten Zuhörer spürten nicht, wie wenig sie bei der Sache war. Sie bemerkten nur die Virtuosität, die Clara noch immer nicht verloren hatte, und sie nickten einander Beifall heischend zu, als hätten sie selbst eine Leistung erbracht.

Nur einmal zu dieser Zeit kam es vor, dass sich Clara durchschaut fühlte und sich so sehr schämte, dass sie am liebsten auf der Stelle gestorben wäre. An jenem Abend war der bejubelte Franz Liszt als Gast ins Haus gekommen und hatte mit seinem Temperament Claras Klavier fast zertrümmert. Danach bat er sie um eine Darbietung ihrerseits.

Claras Hände zitterten, als sie sich ans Klavier setzte. Sie atmete tief und wartete, und die Gäste und der hohe Gast – lässig an die Fensterbank gelehnt – warteten mit ihr. Dann hob sie plötzlich die Hände von den Tasten. Sie sprang auf und bat mit bebender Stimme, jetzt sofort auf das Wohl »des überragenden Pianisten« zu trinken, um ihm die Ehre zu erweisen, die seiner Kunst gebührte. Alle lachten und gehorchten mit Begeisterung. Sie fanden es ganz natürlich, dass der Künstler aus der großen Welt die junge Ehefrau aus der eigenen kleinen Stadt überstrahlte.

Keiner von ihnen hatte miterlebt, wie vor gerade einmal vier Jahren Claras glühende Verehrer in Wien ihrer Kutsche nach dem Konzert die Pferde ausgespannt hatten und das Gefährt unter Gelächter und lautem Rufen eigenhändig durch die nächtlichen Straßen zu der kleinen Villa zogen, wo Clara während ihres Wiener Aufenthalts mit ihrem Vater logierte.

Keiner hier aus Leipzig war dabei gewesen, als ihr der Kaiser persönlich »als öffentliches Merkmal Unserer Allerhöchsten Zufriedenheit mit ihren Kunstleistungen« den Titel einer Kaiserlich-Königlichen Kammervirtuosin verlieh, einer Pianiste de la Cour Impériale et Royale Apostolique, wie sie sich nun offiziell bis an ihr Lebensende nennen durfte.

Nur sieben Künstler gab es, die sich mit diesem Titel schmücken durften. Alle hochgebildet und geachtet seit vielen Jahren. Bei Hofe fassten es manche kaum, dass nun dieses junge Mädchen derart geehrt wurde, obwohl aus Wiener Sicht so vieles gegen sie sprach. Eine Ausländerin war sie doch bloß, eine Sächsin, dazu noch protestantisch und vor allem viel zu jung!

Sogar Clara selbst hatte damals ihre Zweifel gehabt, als ihr von den Gegenstimmen berichtet wurde, die sich gegen ihre Ernennung erhoben hatten. Ihr Vater hatte nur die Achseln gezuckt und zufrieden gelächelt wie ein satter Kater. Neider gab es immer, hatte er gemurmelt, und der erbittertste Neid sei das höchste Lob.

Heute, dachte Clara, als die Gäste in der Inselstraße auf das Wohl ihres einstigen Rivalen tranken, heute beneidete sie wahrscheinlich kaum noch jemand. Dabei war sie eigentlich die Gleiche wie früher, zumindest in ihrer eigenen Einschätzung. Für die anderen aber war sie nun wohl vor allem die hübsche Madame Schumann, die ihre Gäste so reizend bewirtete und deren Ehemann sich als Komponist auf dem Weg nach oben befand.

Welch ein Abstieg!, dachte Clara hingegen über sich selbst und lächelte ihren Gästen in falscher Fröhlichkeit zu. So schnell war es gegangen. Ein goldener Ring am Finger, ein neuer Name und neue Lebensumstände, die sie so nicht geplant hatte, obwohl alle zu meinen schienen, sie sei damit am Ziel ihrer Träume angelangt.

Mit dem Mann, in den sie sich schon als Kind verliebt hatte, hatte sie zusammen sein wollen, ja. Eine Künstlerehe wollte sie mit ihm führen, eine ideale Verbindung, wie sie noch kaum einem Paar jemals gelungen war. Zwei hochbegabte, gleichberechtigte Menschen, die einander liebten und einander dennoch die Freiheit ließen, das Talent zu verwirklichen, das das Schicksal ihnen anvertraut hatte. Anvertraut oder auferlegt?

Robert Schumann, der Komponist, überzeugt, einer der besten Musiker zu sein, die es je gegeben hatte: Noch war er erst auf dem Weg dahin, doch er zweifelte nicht daran, dass er sein Ziel erreichen würde.

Und sie selbst, Clara, einst schon als Wunderkind geliebt und verehrt. Sie wollte nur, dass es weiterging wie bisher, von Konzert zu Konzert. Dass das Publikum den Atem anhielt, wenn sie spielte, und dass es ihr zujubelte, wenn sie danach die Hände von den Tasten hob und sich mit einem gekonnt bescheidenen Lächeln verneigte, so wie ihr Vater es sie gelehrt hatte.

Doch Clara Wieck gab es nicht mehr. Sie war jetzt Clara Schumann, die in dieser hübschen Vorstadtwohnung in einem Neubaugebiet von Leipzig gestrandet war und keine Zeit zum Üben fand und keine Muße, sich mit neuen künstlerischen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Clara Schumann, die nun diesem Mann gegenüberstand, der sich den Erfolg einfach nahm. Der sich nicht festbinden ließ. Der genau die Freiheit besaß, nach der sich Clara mit aller Inbrunst sehnte: Franz Liszt – obwohl es hieß, dass auch er mit seinem Leben nicht zufrieden war und sich nach religiöser Bindung sehnte, während er zugleich die Frauen, die ihn liebten, ins Unglück riss.

Ein hübscher kleiner Salon in Leipzig. Clara blickte hinüber zu Franz Liszt, der sie mit undurchdringlicher Miene beobachtete. Für einen endlos langen Augenblick starrten sie einander an, bis Tränen in Claras Augen traten. Sie wusste, dass er, er als Einziger, verstand, wie verletzt und beschämt sie war. Beschämt über sich selbst, weil ihr ihre Würde als Künstlerin abhandengekommen war, der einzig wahre Wert, auf den sie bauen konnte.

Franz Liszt zögerte. Dann trat er zu Clara hin und küsste ihr mit einer galanten Geste die Hand. Dabei sagte er so leise, dass nur sie selbst es verstand: »Damals in Wien, als Sie noch ein halbes Kind von siebzehn Jahren waren, hatte ich Angst vor Ihrem Spiel.«

Damit ließ er ihre Hand los und verabschiedete sich hastig, während die Gäste noch immer voll des Lobes über ihn waren und Clara dafür dankten, dass sie ihnen durch ihre Beziehungen zur Kunstwelt die private Begegnung mit diesem Genie ermöglicht hatte.

3

Während Robert, hochzufrieden mit dem gesellschaftlichen Erfolg des Abends, sofort einschlief, tat Clara in dieser Nacht kein Auge zu. Immer wieder ließ sie in der Erinnerung jeden Moment der vergangenen Stunden erneut aufleben, obwohl sie sich dabei jedes Mal noch mehr quälte als zuvor. Sie sah sich selbst in ihrem eleganten, nachtblauen Seidenkleid, die schwarzen Haare wie eine Ballerina in der Mitte gescheitelt und im Nacken zu einem strengen Knoten gebunden. So liebte es Robert, der »frivoles Lockengestrüpp«, wie er es nannte, an ihr nicht leiden konnte. Dabei wusste er bei anderen jungen Frauen eine gewisse Koketterie im Äußeren durchaus zu schätzen. Sogar ein wenig Rouge hatte sie aufgelegt auf Lippen und Wangen, um frischer auszusehen. Robert hatte wie immer diesen kleinen Kunstgriff – ein Ratschlag ihres bühnenerfahrenen Vaters – nicht durchschaut. Zärtlich hatte er sie umarmt, und während die Gäste unten schon auf das Haustor zueilten, hatte er ihr ins Ohr geflüstert, sie sehe entzückend aus, »wie frisch gebadet« – was eines der charmanten Komplimente war, mit denen er seine Frau verwöhnte.

Ein Abend, der angenehm verlief. Und dann diese Demütigung, die Clara auch jetzt noch fast das Herz zerriss! Die Erkenntnis, mit dem Konkurrenten von einst nicht mehr Schritt halten zu können. Zweitklassig zu sein, drittklassig … überhaupt ohne jede Klasse. Eine Dilettantin nur mehr, die sich am Glanz von einst berauschte. Und die Gäste hatten ihre Erniedrigung miterlebt, ohne sie auch nur zu bemerken.

Noch immer klopfte Claras Herz bei der Erinnerung. Je mehr Stunden vergingen, desto ruhiger wurde sie. War denn wirklich alles verloren? Gab es keinen Ausweg aus diesem Käfig, in den sie sich selbst begeben hatte? Woran fehlte es eigentlich? An der regelmäßigen Übung? – Ganz gewiss. Doch die Energie und der Fleiß dafür standen ihr noch immer mehr als reichlich zu Gebote. »Du musst dich durchsetzen!«, hatte ihr Vater oft zu ihr gesagt. »Du musst kämpfen, auch wenn es hart wird. Du darfst an nichts und niemanden denken als an dich selbst. Das wird deine Waffe sein, mit der du alles erreichen kannst. Ein Künstler, der kein Egomane ist, wird nie nach ganz oben gelangen. Egoismo, darauf kommt es an.« Er sprach das Wort italienisch aus, denn das erschien ihm kraftvoller und für eine Musikerin zutreffender.

Alles erreichen. Alles. Draußen in der Diele schlug die kleine Pendeluhr. Sechs Mal, kurz und melodisch. Zu früh in den letzten Wochen für die jungen Eheleute Schumann, die nach den Verpflichtungen des Vorabends gerne ausschliefen. Zu früh aber keineswegs in den alten Zeiten für Clara Wieck, die lieber wach war, wenn draußen die Sonne aufging, während die schlafwarmen Pianistenhände mit den Tasten des Klaviers verschmolzen.

Du darfst an nichts und niemanden denken als an dich selbst. Das wird deine Waffe sein, mit der du alles erreichen kannst … Ja, Clara war wieder bereit, an sich selbst zu denken. An diesem grauen Herbstmorgen war sie auf einmal die Gleiche wie früher, als ihr die Welt noch gehörte. Clara Wieck war wieder erwacht und vergaß den Ring an ihrem Finger. Schnell und ungeduldig machte sie sich fertig und schlang mit geübten Griffen die langen Haare zum Knoten, ohne hinüberzusehen zum Bett ihres Mannes, der noch immer so tief und fest schlief wie zuvor.

Drüben in der Küche klapperte Geschirr und unten auf der Straße bellte ein Hund. Der Morgen eines neuen Tages. Erst jetzt wurde Clara bewusst, wie sehr sie als Mädchen diese frühen Stunden geliebt hatte, wo noch nichts feststand und alles möglich war. Jeder Tag ein neues kleines Leben. Nun vor allem dieser heutige Tag, an dem sie zu sich selbst zurückkehren wollte.

Ohne dass die Haushälterin es bemerkte, huschte Clara hinüber in ihr Zimmer. Sie öffnete beide Fensterläden, um die Dumpfheit der Nacht zu beseitigen, und atmete in tiefen Zügen die feuchte Nebelluft ein, die von draußen hereindrang. Dann schloss sie das Fenster wieder und setzte sich ans Klavier. Langsam, fast feierlich hob sie den Deckel und streichelte mit den Fingerkuppen über die Tasten, so glatt und so vertraut. Gab es irgendetwas auf der Welt, das ihr eine größere Freude und Genugtuung bereitete, als diese Klaviatur, der sie entlocken konnte, was sie selbst empfand?

Immer wieder strich sie über die Tasten, erkundete sie wie einen geliebten Körper und nahm sie in sich auf, bis es keine Trennung mehr gab zwischen den empfindlichen Spitzen ihrer Finger und dem weißen und schwarzen Manual, das sich unter der zarten Berührung kaum merklich erwärmte.

Clara spürte im ganzen Körper, wie ihr wahres Leben in sie zurückströmte, ja sie meinte, sogar die Haare müssten ihr zu Berge stehen vor Erfüllung.

Schon als ganz kleines Kind hatte sie dieses Gefühl vorausgeahnt, wenn der Vater ihre Hände über die Klaviatur gehalten hatte, wenn er einen Finger nach dem anderen ergriff und ihn auf die Tasten drückte. Manchmal neckte er Clara, indem er ihre Hand im letzten Augenblick wieder zurückzog. Dann schrie das Kind vor Ungeduld auf und kämpfte gegen den Griff des Vaters, um den Ton, den es unbedingt hören wollte, zu erzwingen.

Noch nicht einmal sprechen konnte Clara damals, doch während sie die Tasten ihrem Willen unterwarf, hörte sie die Töne, die sie mit ihrer eigenen, noch geringen Kraft hervorgebracht hatte. Wiecks Clara könne noch immer nicht reden, raunten die Nachbarn damals. Sie ahnten nicht, dass das angeblich stumme Kind längst seine eigene Sprache gefunden hatte, die ihm – und auch dem Vater, der es verstand – wichtiger war als die Sprache der Worte. Erst mit fünf Jahren fing Clara zu reden an. Da aber stand längst fest, dass für sie eine ganz andere Sprache zählte und dass Wiecks Clara ein Kind der Musik war, der Sprache der Engel.

Die Minuten vergingen und die Stunden, ohne dass sich Clara dessen bewusst wurde. Was sie so lange vermisst hatte, flog ihr nun wieder zu. Die Schatztruhe ihrer Erinnerungen sprang auf und brachte ihr all die Kostbarkeiten zurück, an die sie längst nicht mehr gedacht hatte. Die Melodien, die ihr während ihres jungen Lebens begegnet waren, stürmten wieder auf sie ein, und sie griff alles auf. Ihre Hände, die ihr eben noch so starr und kraftlos erschienen waren, spannten sich wieder im Rausch der Töne und wurden gleich danach sanft und biegsam, je nach der Musik, die von Clara Besitz ergriffen hatte.

Clara war endlich wieder eins mit sich selbst. Unter der Regie der Musik wiegte sie sich hingebungsvoll hin und her oder stürzte sich wie in höchster Wut über die Tasten. Alles, was sie je gelernt hatte, stand wieder bereit, drängte sich vor und wollte verwirklicht werden, während die Stunden verrannen, eine nach der anderen, ohne dass Clara es bemerkte. Sie hörte nicht, wie die Tür aufgerissen wurde. Sie sah nicht, dass ihr Ehemann mit hochrotem Gesicht hereinstürmte, bereit, sie mit Vorwürfen zu überhäufen, weil sie mit ihrem Lärm seine Arbeit störte, die doch viel wichtiger war als die ihre. Sie merkte nicht, dass er den Raum in hilflosem Zorn wieder verließ und die Türe hinter sich zuschmetterte, dass die Fensterscheiben klirrten. Ihr fiel nicht auf, dass der Morgen inzwischen vergangen war und dann der Mittag. Erst als es allmählich dunkel wurde und ihr Nacken zu schmerzen begann, kam Clara langsam zu sich und erwachte wie aus einem langen Schlaf.

4

Mit Claras Rebellion waren die ersten, hoffnungsvollen Wochen der Ehe vorüber. Robert Schumann, der gerade noch davon geschwärmt hatte, wie mühelos ihm die Musik für seine Sinfonie zuflog, wälzte sich plötzlich nächtelang schlaflos im Bett und war am Tag zu keiner Konzentration fähig. »Die Töne kommen wie von selbst«, hatte er noch vor Kurzem gejubelt. »Ich brauche nur aufzuschreiben, was ich in meinem Inneren höre und fühle.« Nun aber klagte er auf einmal über Kopfschmerzen und darüber, dass ihn seine Schaffenskraft verlassen habe. Er zweifelte an sich selbst, an seinem Talent und vor allem an seiner Ehe.

Wer aber war schuld an diesem Unglück? – Natürlich nur sie, die eine, um deren Liebe er so leidenschaftlich gerungen hatte und von der er nur ein einziges, klitzekleines Entgegenkommen erwartete, nämlich dass sie zumindest im ersten Ehejahr nur für ihn da sein sollte und sich voll und ganz dem gemeinsamen Leben widmete. Danach würde man schon sehen, wie es weiterging – wobei er insgeheim damit rechnete, dass Clara dann längst guter Hoffnung sein würde und sich ihr Freiheitsdrang damit von selbst erledigte. »Eine Ehefrau ist doch wahrlich mehr wert als eine Künstlerin«, beteuerte er hilflos und konnte nicht verstehen, dass sein fügsames Clärchen von einst diese Meinung nicht teilen wollte. Er rächte sich, indem er ihren Namen im Ehetagebuch nun immer öfter mit »K« schrieb, was bedeutend weniger kapriziös aussah als das elegante »C«.

Dabei waren beide guten Willens. Wie es sich gehörte, wurde jeden Abend vor dem Einschlafen die Ehe vollzogen, und jeden Morgen danach hielt Robert diese Erfüllung ehelicher Pflicht im Tagebuch fest. Clara bemerkte diese Buchführung erst, als ihr auffiel, dass beinahe jeder tägliche Eintrag mit einem Notenzeichen endete: einer Sechzehntelnote F – mit zwei kleinen Flügeln also, was im Schriftbild ebenfalls wieder ein F ergab. Als Clara das Zeichen zum ersten Mal auffiel, hielt sie es erst für eine Verzierung. Trotzdem prüfte sie nach, an welchen Tagen die Notiz fehlte. Danach gab es keinen Zweifel mehr an der Bedeutung des Symbols.

In den ersten Ehewochen hätte Clara vielleicht noch nachsichtig oder gar amüsiert über Roberts Eintragungen gelächelt. Inzwischen waren ihre innere Unruhe und ihre Unzufriedenheit gewachsen. Das also bedeuteten ihrem Ehemann die Begegnungen der Nacht: ein Posten im Plus des Ehetagebuchs, jeweils eine Zeile unter den täglichen Einnahmen und Ausgaben! Vielleicht war deshalb immer alles so schnell vorbei, wenn Clara erst auflebte und eigene Ideen entwickelte, auf die Robert gewöhnlich mit einem vorwurfsvollen »Na, na!« antwortete und sie danach liebevoll, aber nicht unstreng seine »wilde kleine Braut« nannte. Er merkte nicht, dass sich Clara durch seinen versteckten Tadel beschämt fühlte und sich in den folgenden Nächten zurückzog. Unwillkürlich erinnerte sie sich an den Prozess gegen ihren Vater, der damals in verschlungener Rede Roberts Moral angezweifelt hatte. In der Ehe, dachte Clara, verhielten sich Männer jedoch anscheinend weniger heißblütig als auf dem Kriegspfad des Junggesellenlebens.

Trotzdem bemühten sich beide um das Wohl ihrer Ehe, jeder auf seine Weise und keiner mit Erfolg. Clara sah ein, dass Robert durch ihr lautstarkes Üben von seiner Arbeit abgelenkt wurde, und Robert gab zu, dass seine Clara nun einmal als Künstlerin geboren und erzogen worden war und dass sie deshalb ohne Musik anscheinend nicht leben konnte.

Um ihr entgegenzukommen, bot er ihr an, sie könne von nun an zwar keineswegs am Vormittag musizieren, dafür aber immerhin, wenn es ging, am späten Nachmittag, wo er selbst sich zumeist in der Redaktion seiner Zeitung, der Neuen Zeitschrift für Musik, aufhielt. Sie müsse allerdings verstehen, dass sie fallweise auch erst am frühen oder späteren Abend spielen könne, wenn er das Haus einmal verzögert verließ. Danach traf er sich gewöhnlich im Kaffeebaum mit seinen Freunden von der Davidsbündlerschaft, um sich bei Gerstenbier von der Unruhe des Tages zu erholen.

Das waren seine liebsten Stunden, in denen ihn niemand zu etwas drängte, wenn er ungestört mit den einstigen Kommilitonen einfach nur beisammensitzen konnte. Aufatmend nahm er dann seinen Stammplatz am Ende des langen Tisches ein, mit dem Ellbogen aufgestützt und eine Wange in die warme Höhlung der Hand geschmiegt. Meistens wortlos hörte er so den anderen zu, die – immer noch im gleichen Revoluzzerton wie in den Jahren ihrer Jugend – über die verknöcherten Spießer herzogen, über die geldgierigen Politiker, die nichts voranbrachten, und über die arroganten Vertreter des Kulturlebens, die sich in ihren Pfründen eingenistet hatten wie die Maden im Speck.

Roberts Freunde, die Davidsbündler, die ihm näherstanden als kaum jemand sonst: Wie einst als Studenten probten sie noch immer den Aufstand gegen ein Bürgertum, dem sie längst selbst angehörten und in das sie ja bereits hineingeboren waren, sonst wäre ihnen der Zugang zu einem Studium allein schon aus finanziellen Gründen verwehrt geblieben. Trotzdem hatten sie sich noch immer nicht mit ihren Privilegien abgefunden. Wenn sie sich am Freundschaftstisch trafen, erinnerten sie sich wieder an das Unbehagen, das sie in ihrer Jugend gequält hatte: tief drinnen in der Seele, die sich nach etwas sehnte und doch nicht wusste, was es war. Da tat es gut, auch jetzt hin und wieder nah beieinander zu hocken und Teil eines Ganzen zu sein. Dabei spielte es keine Rolle, dass sie sich nach ein paar Stunden wieder voneinander trennen würden und mit unsicheren Schritten dorthin zurückkehrten, wo ihre Verantwortung auf sie wartete und eine Position, gegen deren Einfluss sie eben noch gewettert hatten.

So ergab es sich, dass Clara von nun an erst am Nachmittag zum Üben kam – ganz gegen die Regel ihres Vaters, dass der Morgen die beste Zeit zum Arbeiten sei und der Tag eine klare Struktur aufweisen müsse, wolle man sich nicht verzetteln. Morgens Konzentration, hatte er gepredigt, und erst danach Kommunikation. In der Praxis hieß das: morgens strenges Üben, Studium und fallweise Komponieren; nachmittags gesunde Bewegung an der frischen Luft und abends Zusammensein mit anderen. Dies weniger zum Vergnügen als vor allem, um sich gesellschaftliche und geschäftliche Türen zu öffnen, die man brauchte, um in der Welt zu reüssieren. Dazu gehörten auch Musikabende und Konzerte, die Clara schon als Kind oft bis weit nach Mitternacht wach gehalten hatten.

Wenn Robert das Haus verlassen hatte, begann also nun Claras Zeit. Wie einst am Morgen übte sie von jetzt an jeden Nachmittag mehrere Stunden, oft bis tief hinein in die Nacht. Nur wenn Gäste erwartet wurden oder sie mit Robert ausging, blieb das Klavier geschlossen. Als sich die Haushälterin Agnes beschwerte, sie komme »wegen des Lärms« nicht mehr zum Schlafen, kaufte ihr Clara eine große Schachtel mit Watte, die sie sich in die Ohren stopfen sollte.

5

Allmählich sprach es sich herum, dass die junge Frau Schumann wieder regelmäßig musizierte. Immer häufiger sammelten sich unter ihrem Fenster Passanten, um eine Weile stehen zu bleiben und zuzuhören. Schön war das, und immer öfter erinnerte man sich in Leipzig daran, welches Kleinod die eigene Stadt beherbergte und dass die junge Frau des Komponisten mehr zu bieten hatte als ein aufregendes Vorleben und – heutzutage – für auserwählte Gäste Sauren Kalbsbraten und danach Arme Ritter mit Kirschkompott, von denen sich der Ehemann allerdings nicht nahm, weil er Süßes nicht mochte. Gekocht hatte sowieso meistens nur Agnes, auch wenn Robert Schumann das zu leugnen pflegte.

Kaiserlich-Königliche Kammervirtuosin: Trug Madame Schumann diesen Titel nicht trotz ihrer Jugend schon über vier Jahre? Wie bescheiden von ihr, es nie zu erwähnen! Und: Was für den Kaiser in Wien auszeichnungswürdig gewesen war, sollte für das Leipziger Konzertpublikum doch wohl auch gut genug sein.

Kein Wunder also, dass sich eines trüben Vormittags Herr Jakob Limburger bei »Herrn Dr. Schumann und der gnädigen Frau« melden ließ. Der vornehme Dr. Limburger, den jeder in Leipzig als einflussreichen Handelsherrn und Ratsbaumeister kannte, vor allem aber als führendes Mitglied des Gewandhaus-Konzertdirektoriums.

Das war auch die Funktion, in der er Robert um die Erlaubnis für seine »verehrte Frau Gemahlin« bat, im Gewandhaus aufzutreten. Es sei ja nicht das erste Mal, dass die gnädige Frau dort konzertiere – früher noch als Mamsell Wieck unter der Vormundschaft ihres Herrn Vaters. »Unser Publikum hat diese Auftritte in allerbester Erinnerung und würde eine Wiederholung zu schätzen wissen.«

Clara – die noch vor wenigen Monaten ohne Aufsicht und Schutz im gefährlichen Paris gelebt hatte und dort als ihr eigener Impresario aufgetreten war, die für sich selbst zu sorgen verstand und alle Verhandlungen schlau und geschickt geführt und abgeschlossen hatte, in Wirklichkeit sogar ohne volljährig zu sein – diese Clara saß nun da wie ein unmündiges Kind und wurde nur indirekt gefragt. Das weiße Spitzenhäubchen, das Robert an ihr liebte, weil er es als Symbol ihres Status als seine Ehefrau ansah, drückte plötzlich so bleischwer auf ihren Kopf, dass sie sich am liebsten geduckt hätte, um der Last auszuweichen. Zugleich zog sie der Schlüsselbund an ihrem Gürtel gleichsam zu Boden, auch wenn er eigentlich nur demonstrieren sollte, dass sie, Clara Schumann geborene Wieck, Herrin dieses Hauses war, unter deren Kontrolle alle Türen standen und aller Besitz, der sich dahinter befand.

»Sie geben doch Ihre Erlaubnis, nicht wahr, Herr Dr. Schumann?«

Eine beklemmende Stille entstand, während sich Roberts Gesicht plötzlich rötete. Hastig sprang er auf, um seine Verwirrung zu verbergen. Er lief zum Fenster, schaute hinaus, wippte auf den Zehen und krümmte und streckte seine Finger. Dann fuhr er wieder herum, auf einmal kreidebleich.

Auch Jakob Limburger fühlte sich nun unbehaglich. »Verzeihen Sie, Herr Doktor«, sagte er. »Ich nahm an, es würde Sie erfreuen, Ihre Frau Gemahlin wieder auf der Bühne zu erleben. Immerhin ist sie eine der Berühmtheiten unserer Stadt.«

Clara begriff, dass Robert ein ganz anderes Angebot erwartet hatte. Es war allgemein bekannt, dass er demnächst die Arbeit an seiner Sinfonie beenden würde. Noch hatte ihm das Direktorium des Gewandhauses kein Konzertangebot unterbreitet. Zwar konnte er ziemlich sicher sein, danach gefragt zu werden, doch die Ungewissheit, die theoretisch nach wie vor bestand, quälte ihn. Als sich Jakob Limburger anmelden ließ, hatte Robert damit gerechnet, die Uraufführung seiner Frühlingssinfonie sei nun beschlossene Sache.

Jetzt aber stellte sich heraus, dass es gar nicht um ihn ging, sondern um Clara, die wahrlich andere Pflichten zu erfüllen hatte, als sich vor den Leipzigern zu produzieren! Um Clara, die ohnedies ihr Leben lang mit Erfolgen verwöhnt worden war, die immer besser Klavier gespielt hatte als er und die sich endlich als Hausfrau beweisen sollte, als Ehefrau und möglichst bald auch als Mutter!

»Ich denke, meine Gattin möchte in absehbarer Zeit keine Konzerte geben«, murmelte Robert mit undeutlicher Stimme, wie immer, wenn er aufgeregt war. Er setzte sich wieder. Die Blässe war aus seinem Gesicht gewichen.

Erst jetzt begriff Clara, wie sehr er sich davor fürchtete, dass sie wieder öffentlich auftreten könnte. Bestimmt wusste er: Wenn sie erst in Leipzig gespielt hatte, würde bald eine Einladung nach Dresden folgen, danach vielleicht nach Hamburg, nach Holland oder gar nach Dänemark, wo die wunderbare Clara Wieck längst nicht vergessen war. Wer weiß, wie es dann noch weiterging mit Roberts Clärchen, dem die Welt offenstand, viel mehr als ihm, der ohnedies am liebsten sein ganzes Leben in seinem traulichen Heimatstädtchen Zwickau verbracht hätte. »Unser Freund liebt sein Zuhause!«, hatte ihn Franz Liszt, der Weltgewandte, einmal geneckt. »Eine vierstündige Kutschfahrt von Leipzig nach Dresden ist für ihn ein Abenteuer, das ihm bereits Wochen davor den Schlaf raubt.« Oh, Robert würde nie vergessen, dass damals alle Anwesenden über ihn gelacht hatten. Auch Clara, die keine Angst vor der Ferne hatte, weil sie das Klavier als ihre Heimat betrachtete, die an keinen bestimmten Ort gebunden war.

Es war still in dem kleinen Salon, den Robert Schumann zum künftigen Lebensmittelpunkt seines einst so weitgereisten, welterfahrenen Clärchens bestimmt hatte. Herr Limburger wartete auf eine Antwort, von wem auch immer, und suchte insgeheim schon nach einer Gelegenheit, sich möglichst rasch zu verabschieden. Doch Robert war nicht bereit, die Anspannung aufzulösen. Er war der Ehemann, der Herr dieses Hauses, und er hatte das Angebot abgelehnt, das den Frieden seiner Ehe gefährdete. Niemand sollte von ihm erwarten, dass er seine Entscheidung revidierte.

Es war Clara, die als Erste die Fassung zurückgewann. Lächelnd, als wäre nichts gewesen, legte sie ihre Hand auf den Arm ihres Gesprächspartners. »Was für ein wunderbares Angebot, verehrter Herr Dr. Limburger!«, versicherte sie in herzlichem Ton. »Ich glaube, auch mein Gatte freut sich darüber. Er ist nur ständig besorgt um mich und meint, ein Auftritt vor einem so erlesenen Publikum würde mich zu sehr anstrengen.« Sie zog ihre Hand zurück und lächelte wieder. »Das ist jedoch nicht der Fall. Ich werde sehr gern ein Konzert im Gewandhaus geben. In letzter Zeit habe ich mich wieder intensiv mit meiner Kunst befasst und brenne darauf, zu konzertieren.« Wieder legte sie ihre Hand auf Dr. Limburgers Arm, um die Verständigung nicht abreißen zu lassen. »Ich möchte nur einen kurzen Aufschub vorschlagen, weil unser junger Hausstand noch einige Verbesserungen erfordert. Ein fester Termin würde mich zurzeit tatsächlich ein wenig belasten. In ein paar Wochen sieht es gleich wieder anders aus. Bis dahin wird auch mein Ehemann sicher mit einer Planung einverstanden sein.« Sie wandte sich Robert zu. »Nicht wahr, mein Lieber? Ich weiß, dass du mich nur beschützen willst, aber du brauchst mich nicht in Watte zu packen.«

Robert Schumanns Lippen zitterten. »Nun ja«, murmelte er widerstrebend.

Clara stand auf. »Abgemacht, also, Herr Doktor«, erklärte sie mit der Energie, mit der auch ihr Vater Verhandlungen zu beenden pflegte. »Wie wäre es, wenn wir uns im Dezember noch einmal unterhielten?«

Auch Jakob Limburger erhob sich. »Sehr gern, Madame«, antwortete er, noch nicht ganz überzeugt. »Ich hoffe nur, Ihr Herr Gemahl …«

Clara antwortete nicht, doch sie hielt Roberts Blick mit ihren Augen fest – drohend fast, obwohl ihre Lippen lächelten –, bis Robert nickte und mit undeutlichen Worten seine Zustimmung zu erkennen gab.

6

In den folgenden Wochen schien es allerdings, als hätte der Besuch Jakob Limburgers nie stattgefunden. Jedes Mal, wenn Clara darauf zurückkam, wechselte Robert sofort das Thema. Zugleich äußerte er immer öfter Zweifel an der Methode, wie ihr Vater sie unterrichtet hatte. Der Schwerpunkt dabei habe zu sehr auf der Praxis beruht und zu wenig auf der Theorie. »Du willst doch mehr sein als nur eine Interpretin«, tadelte er Clara und schwieg beleidigt, als sie ihm daraufhin die Liste der Werke aufzählte, die sie nicht nur komponiert und veröffentlicht hatte, sondern mit denen nicht nur sie selbst aufgetreten war, sondern auch andere Pianisten. »Und das mit Erfolg!«, fügte sie hinzu, worauf Robert etwas von »Frauenzimmerarbeit« murmelte.

Das allerdings wollte Clara nicht auf sich sitzen lassen. »Was ist mit meinem Klavierkonzert in a-Moll?«, rief sie verärgert. »Felix Mendelssohn nannte es wunderbar, und du hast es in deinem Blatt gelobt. Du weißt genau, dass der Erfolg in Wien überwältigend war. Und muss ich dir wirklich aufzählen, was ich sonst noch alles komponiert habe? Hast nicht sogar du selbst einige meiner Themen aufgegriffen und übernommen?«

Aber Robert hörte nicht auf, den Schulmeister zu spielen. Die perfekte Beherrschung des Kontrapunkts sei das A und O jedes ernsthaften Kompositionsunterrichts, erklärte er. Erst durch das konsequente Studium der Fugen lerne ein Künstler die Ordnung verstehen, auf der alle Musik beruhe.

So kam es, dass sich Clara von nun an jeden Tag mehrere Stunden mit der Kunst der Fuge befasste, gehorsam, fleißig und verbissen, um des lieben Friedens willen und für die eheliche Gemeinsamkeit. Robert lobte sie dafür und bat sie noch zusätzlich, ihn bei der Reinschrift seiner eigenen Kompositionen zu unterstützen.

Clara widersprach nicht, sondern erfüllte seine Bitten. Wenn sie ihm dann die säuberlich ausgefüllten Blätter hinlegte, nannte er sie zärtlich seine »kleine Assistentin«. So sollte es sein in einer Ehe: dass der eine für den anderen da war. Ehemann und Ehefrau. Lehrer und Schülerin. Meister und Lehrling.

War es ein Machtkampf, der zwischen ihnen stattfand, weil sie beide einander in ihrer Leidenschaft für die Musik und in ihrem Ehrgeiz so ähnlich waren, zugleich aber in ihrem Temperament so verschieden, dass keiner den anderen gelten lassen konnte? Wie sollte Clara, die Mutige, die gleichsam in die Welt hineinspringen wollte, verstehen, dass Robert von Ängsten beherrscht war, die ihn am Boden zurückhielten wie die Fußfesseln eines Gefangenen? So vieles beunruhigte ihn. In der Nähe eines Friedhofs könnte er niemals wohnen, behauptete er. Auch nicht neben einem Krankenhaus für geistig Verwirrte. Alles, was übel war und ihm gefährlich erschien, bezog er auf sich selbst. Auch die Ferne, in die Claras Reisen geführt hätten, war ein schwarzer Schlund, der sich öffnete, um ihn zu verschlingen. Flüsse, Seen oder gar das Meer zogen ihn an mit aller Macht, dass er meinte, hineinspringen zu müssen, weil es ja doch kein Entrinnen gab. Alles war schwer für ihn, worüber Clara voller Selbstvertrauen hinwegtanzte.

Trotzdem hatte er sie gewollt, mit aller Kraft. Gewollt – aber auch geliebt? Damals, als ihn ihr Vater noch fernzuhalten versuchte, hatte sich Robert in den Prozess gegen ihn gestürzt wie in das drohende Wasser, das ihn anlockte. Welch eine Genugtuung, dass er vor Gericht gesiegt hatte, wenn auch allzu spät!

Nur ein Punkt seiner Anklage war vom Urteil ausgenommen worden: die Anschuldigung, die Friedrich Wieck erhoben hatte, Dr. Robert Schumann sei ein Alkoholiker, der seine Sucht nicht im Griff habe und deshalb als Ehemann eine Gefahr für seine Frau darstellen werde.

Als der Prozess beendet war, hatte sich Friedrich Wieck geweigert, diese Behauptung zurückzunehmen. Clara hatte gehofft, Robert würde nach der Hochzeit die leidige Sache einfach auf sich beruhen lassen, zumal Friedrich Wieck keine Zeugen fand, die bereit waren, in seinem Sinn auszusagen. Doch sie hatte sich getäuscht: Robert erhob jetzt seinerseits Anklage gegen seinen Schwiegervater und beschuldigte ihn der Verleumdung.

Wochenlang schwieg das Gericht. Gerade da aber, als der Verdruss bei den Jungvermählten wuchs, traf die Nachricht ein, Friedrich Wieck habe seine Behauptungen nicht beweisen können und sei deshalb tatsächlich der Verleumdung schuldig gesprochen worden. Das Gericht habe ihn zu einer Haftstrafe von drei Wochen verurteilt.

Als Clara das Schreiben las, brach sie in Tränen aus. Alle Liebe, die sie früher für ihren Vater empfunden hatte, war auf einmal wieder da. Es stieß sie ab, dass Robert über ihr Entsetzen nur lachte und meinte, es werde dem alten Querulanten guttun, zu erfahren, wohin ihn seine Machenschaften führten.

Zu dieser Zeit hätte Clara das gemeinsame Heim am liebsten für immer verlassen. Sie beruhigte sich erst, als eine kurze Zeitungsnotiz am Rande berichtete, Friedrich Wiecks Haftstrafe sei in eine Geldbuße umgewandelt worden. Oh wie atmete Clara da auf, obwohl sie wusste, auch eine Zahlung würde ihrem Vater wehtun. Geld war wichtig für ihn. War es immer gewesen. Aber dachte sie selbst nicht genauso? Hatte sie selbst nicht seine Gewohnheiten und Überlegungen unwidersprochen übernommen? Eine Geldstrafe, immerhin, doch, Gott sei’s gedankt, keine Gefängnisstrafe. Clara hätte den Gedanken nicht ertragen, ihren Vater in Haft zu wissen wie einen Verbrecher. Und: hatte er wirklich so unrecht gehabt mit seiner Behauptung? Kam es nicht tatsächlich häufig vor, dass Robert erst spät abends vom Kaffeebaum zurückkehrte, die Augen gerötet und die Zunge schwer?

Eine junge Ehe. Die Ehe zweier Menschen, die umeinander gekämpft hatten. Unzählige Liebesbriefe hatten sie getauscht. Die Sehnsucht nach dem anderen hatte ihnen den Schlaf geraubt. Und jetzt?

Robert merkte nicht, oder wollte es nicht merken, dass Clara immer unzufriedener wurde. Mit jeder Anforderung, die er an sie stellte, raubte er ihr Zeit und Kraft für ihre eigenen Interessen. Es kam ihr vor, als wäre sie, Clara, immer weniger Clara, sondern nur noch das Anhängsel ihres Mannes, der zugleich die Kunst anderer Pianistinnen rühmte, die vor noch gar nicht langer Zeit die Konkurrentinnen seiner Frau gewesen waren. Er lobte die romantische Ausstrahlung der Laidlaw und das Einfühlungsvermögen der Pleyel und brachte schließlich sogar eine Schülerin ins Haus, der er eine glänzende Zukunft voraussagte: Amalie Rieffel, siebzehn Jahre alt, die ehrgeizige Tochter eines Organisten aus Flensburg, die unter dem Lob des großen Meisters aufblühte, vor allem, als er ihr zu verstehen gab, dass sie in manchem sogar die berühmte Clara übertraf.

In diesen Stunden, wenn das junge Mädchen neben seinem Lehrer am Klavier saß, während Clara nebenan Noten kopieren sollte, öffnete sie immer öfter die Tür ihres Zimmers um einen schmalen Spalt und hörte dem Unterricht im Nachbarzimmer zu. Sie stellte fest, dass das Mädchen nicht unbegabt war, dass es sein Handwerk gewissenhaft erlernt hatte, dass es aber die jeweiligen Kompositionen eigentlich nur gehorsam herunterspielte, ohne den tieferen Sinn des gesamten Werkes zu erspüren und ihn zu einer Einheit zusammenzuführen. Brav, brav!, dachte Clara und konnte nicht verstehen, dass Robert diesen Mangel nicht bemerkte. Ziemlich leise ging es zu in seinem Klavierzimmer, so wie er selbst auch immer sehr leise gespielt hatte, selbst damals, als er sich noch nicht durch exzessives Üben die Kraft eines Fingers zerstört hatte und damit jede Hoffnung auf eine Karriere als Pianist aufgeben musste.

Brav, brav!, dachte Clara voller Zorn, als Amalie ihr Spiel beendet hatte und ein leises Klatschen zu Clara herüberdrang. Robert, der Beifall spendete! Beifall für ein fades, angepasstes Spiel ohne Fehler, aber auch ohne Charakter.

Leise Stimmen. Die Tür öffnete sich, und Robert eilte heraus. Es war höchste Zeit für ihn, sich in die Redaktion seiner Zeitung zu begeben. Clara hörte, wie er die Treppe hinunterlief und das Haustor hinter ihm zufiel.

Inzwischen hatte Amalie Rieffel ihre Noten zusammengepackt und kam aus dem Übungsraum. Als sie Clara bemerkte, röteten sich ihre Wangen. Auch Clara trat nun in die Diele hinaus. Sie nickte einen kurzen Gruß, wenn auch ohne verbindliches Lächeln. Das Mädchen knickste und grüßte zurück. Es war ihr anzusehen, dass sie es eilig hatte, fortzukommen.

»Das war das Capriccio in h-Moll von Mendelssohn, nicht wahr?«, fragte Clara.

Amalie Rieffel errötete noch mehr. »Ja«, antwortete sie mit unerwartetem Eifer. »Herr Dr. Schumann sagte, ich spiele es perfekt. Konzertreif, meinte er sogar.« Und dann mit plötzlicher Kühnheit: »Das denken Sie doch auch, Frau Schumann, oder?«

Darauf hatte Clara gewartet. »Ich bin oft mit diesem Stück aufgetreten«, antwortete sie kühl. »Herr Mendelssohn war sehr angetan von meiner Interpretation.« Sie lächelte plötzlich. »Auch er hat mit Lob nicht gespart. Er sagte, ich spiele dieses Stück wie ein Teufelchen. Genau so, wie er es sich gedacht habe.« Sie öffnete die Tür ihres Klavierzimmers. »Kommen Sie herein, Fräulein Rieffel, dann stelle ich Ihnen meine Auffassung vor. Nicht nur konzertreif, sondern auch konzerterprobt.«

Amalie Rieffel trat zögernd näher. Auf einen Wink Claras legte sie den Mantel, den sie eben überstreifen wollte, über einen Sessel. »Ich bin ein wenig in Eile«, murmelte sie mit einer Stimme, die plötzlich kindlich klang und voller Angst.

Clara zog ihren Klavierstuhl zu sich heran. »Setzen Sie sich!«, befahl sie, ohne sich umzudrehen. Dann fing sie ohne weitere Ankündigung zu spielen an. Ohne Noten, laut, wild, innig – gerade so, wie es das Werk jeweils erforderte. Vor allem aber temperamentvoll, wie nur sie, die Kaiserlich-Königliche Kammervirtuosin, es konnte. Con brio, spielte sie, mehr con brio, als Robert Schumann es jemals von der netten, wohlerzogenen Klavierschülerin aus Flensburg verlangt hatte. Viel mehr con brio, als diese es jemals gehört hatte oder gar selbst zustande bringen würde.

Als Clara geendet hatte, ließ sie den Klavierdeckel mit einem lauten Knall zufallen. Sie drehte sich um zu dem Mädchen, das fassungslos im Zimmer stand, hochrot nun im Gesicht, die Augen voller Tränen. Es wich Claras Blick aus und lief aus dem Zimmer, den Mantel hinter sich herziehend.

Clara folgte ihr. Hintereinander eilten sie die Treppe hinab. Amalie riss das Tor auf und stürzte hinaus. Laut schluchzend rannte sie die Straße hinunter. Clara sah ihr nach. Sie dachte, dass dieses Mädchen soeben die Tränen weinte, die sie in den Tagen ihrer jungen Ehe vergossen hätte, hätte ihr Vater sie nicht einst dazu erzogen, sich zusammenzunehmen.

In diesem Augenblick konnte sie noch nicht wissen, dass ganz früh am nächsten Morgen ein Bote einen Brief abgeben würde, in dem sich Amalie Rieffel in knappen Worten verabschiedete. Wegen eines Krankheitsfalls in ihrer Familie müsse sie umgehend nach Flensburg zurückkehren. Sie danke für die musikalische Förderung, könne jedoch nicht sagen, ob sich in absehbarer Zeit eine Gelegenheit für sie ergeben werde, wieder nach Leipzig zu kommen.

Langsam ging Clara ins Haus zurück. Als sie schon das Tor schließen wollte, bemerkte sie, dass nur ein paar Schritte von ihr entfernt Felix Mendelssohn auf dem Gehweg stand und sie beobachtete.

Ruhig und sanft sah er aus, als käme er aus einer anderen Welt. Einer geordneten Welt, in der Ehemänner nicht fremden Mädchen erzählten, sie spielten besser Klavier als die eigene Ehefrau. Eine Welt, in der die Schwüre und Versprechungen der Verlobungszeit eingehalten wurden und in der jeder der Ehepartner seinen Begabungen folgen durfte.

Clara erschrak, als hätte man sie bei einem Unrecht ertappt. Am liebsten wäre sie ins Haus hinein geflohen und hätte das Tor hinter sich zugeschlagen. Inständig hoffte sie, Felix Mendelssohn würde einfach weitergehen und ihr damit jede Erklärung ersparen. Doch sie hatte kein Glück. Er kam auf sie zu, lüftete den Hut und verneigte sich kurz.

Clara grüßte zurück. »Wollen Sie zu uns?«, fragte sie verlegen. Sie schaute an ihm vorbei die Straße hinunter, wo Amalie Rieffel eben um eine Ecke verschwand.

Felix Mendelssohn folgte ihrem Blick. »Armes Mädchen!«, sagte er leise.

Clara fuhr auf. Der Zorn, den sie seit Stunden unterdrückt hatte, ergriff nun von ihr Besitz. Am liebsten wäre sie der Schülerin nachgelaufen, hätte sie an den Schultern gepackt und geschüttelt, dass sie die eigene Dreistigkeit begriff und sich vielleicht endlich dafür schämte.

Armes Mädchen. »Arm?«, rief Clara außer sich. »Diese Person ist nicht arm.«

Felix Mendelssohn trat näher. Beruhigend legte er eine Hand auf Claras Arm. Er schüttelte den Kopf. »Was geht mich dieses Kind an«, sagte er leise. »Ich spreche von Ihnen, Clara.«

Clara schwieg betroffen. Zum ersten Mal wurde ihr bewusst, wie sehr es ihr fehlte, dass jemand sich die Mühe machte, ihren Standpunkt zu verstehen und sie zu verteidigen. Niemand förderte sie, und niemand forderte ihr Talent heraus. Auch Robert nicht. Er vor allem nicht. Sollte jetzt nicht er, ihr Ehemann, neben ihr stehen und sie ein armes Mädchen nennen? Genügte der allabendliche Vollzug der Ehe, um einer jungen Frau, die ihren bisherigen Lebenssinn verloren hatte, das Gefühl der Zuneigung und der Geborgenheit zu schenken, das sie so schmerzlich vermisste?

Armes Mädchen: Tränen stiegen in Claras Augen. »Ach, wenn Sie wüssten!«, murmelte sie. Sie erinnerte sich an ihren sechzehnten Geburtstag. Damals hatte Felix Mendelssohn eben seinen Posten als Direktor des Gewandhausorchesters angetreten. Ein junger Mann von sechsundzwanzig Jahren, der bereits ein umfangreiches Werk vorzuweisen hatte, das jedem Künstler selbst am Ende seines Lebens zur Ehre gereicht hätte: mehrere Sinfonien, Kammermusik, Vokalwerke, Solokonzerte und die berühmten Lieder ohne Worte – kurze Konzertstücke, inzwischen beliebt in ganz Europa, die er gemeinsam mit seiner Schwester Fanny erfunden hatte. Zudem hatte er Bachs Matthäus-Passion nach hundert Jahren wieder aufgeführt, erst in Deutschland, dann in England, und hatte für drei Jahre in Düsseldorf den Posten des Musikdirektors bekleidet. Von dort aus leitete er das Niederrheinische Musikfest, das alljährlich gefeiert wurde und internationale Beachtung fand. Mit der Komposition seines Oratoriums Paulus hatte sein Werk den Höhepunkt erreicht.

In Leipzig liebte man ihn: seine Heiterkeit und seine Offenheit, die vergessen ließen, dass er zur gleichen Zeit immer Distanz zu wahren verstand. Bis hierher und nicht weiter. So hatte er es von seinem Vater gelernt, einem Berliner Bankier, der gerne für andere eintrat, weil er in seiner Kindheit erfahren hatte, wie beängstigend das Leben sein konnte, wenn man nicht dazugehörte.

Claras sechzehnter Geburtstag. Damals war Felix Mendelssohn als Gratulant ins Haus Wieck gekommen. Er hatte mit Clara musiziert und hatte ihr ein Gedicht geschenkt. Eine ganze Reihe junger Männer war damals erschienen, um sie zu beglückwünschen. Auch Robert Schumann, der ihr gemeinsam mit fünf Freunden eine kleine goldene Zylinderuhr überreichte. Alle schwärmten sie für Clara. Wenn sie in späteren Jahren an diesen Geburtstag dachte, meinte sie, dies wäre vielleicht der wunderbarste Tag ihres Lebens gewesen. Die Welt gehörte ihr, hatte sie damals geglaubt. Alles stand für sie bereit. Sie brauchte nur zuzugreifen.

Damals hatte Felix Mendelssohn auf dem Klavierbänkchen neben ihr gesessen und sie beim Spiel immer wieder leicht und übermütig mit der Schulter berührt. Ein junger Mann, der einem jungen Mädchen zeigte, dass es ihm gefiel. Nicht mehr, aber auch nicht weniger … Und jetzt standen sie hier an der Straße, und Clara konnte nichts sagen, weil sie fürchtete, die Stimme würde ihr versagen. Wenn Sie wüssten!

An seinem Blick erkannte sie, dass er ihren Kummer begriff. Lange schwieg er. Dann sagte er sanft: »Machen Sie sich keine Sorgen, Clara. Alles wird sich regeln.« Noch ehe sie antworten konnte, verabschiedete er sich und eilte die Straße hinunter, den gleichen Weg wie eben noch Robert Schumanns Schülerin. Er bog jedoch nicht ab, sondern ging geradeaus weiter, ohne sich nach Clara umzudrehen. Eine schmale Gestalt in Frack und Zylinder. Ein eleganter Herr, dachte sie, ein gut aussehender junger Mann. Und dann: ein Freund, ein wahrer Freund! … Alles wird sich regeln. Sie wusste nicht, was er meinte. Trotzdem fühlte sie sich auf wundersame Weise getröstet.

7

Sie stieg die Treppe hinauf und legte sich auf das kleine, grünseidene Sofa im Salon. Von einem Augenblick zum anderen schlief sie ein. Es war wie eine Ohnmacht – als wollte sie der Welt entfliehen, alles vergessen, weil es ihr als erwiesen schien, dass sie an einer entscheidenden Kreuzung ihres Lebens die falsche Richtung eingeschlagen hatte: hinein in eine enge Sackgasse, die nirgendwohin führte, sondern nur an ein Ende, wo nichts mehr weiterging, ohne Aussicht, dorthin zurückzukehren, wo es noch eine Wahl gab und eine breite, einladende Straße in die Welt hinaus.

Eingeschlafen war sie und wäre am liebsten nicht mehr aufgewacht. So dauerte es eine Weile, bis sie gewahr wurde, dass jemand sie an den Schultern schüttelte und immer wieder ihren Namen rief. »Clara! Clärchen! So wach doch auf, du Faulpelz!«

Doch sie war nicht bereit dazu, drehte sich weg und versuchte, sich dem Griff zu entziehen. Sie wollte weiterschlafen, am liebsten bis ans Ende aller Zeit – bis sie dann doch die Augen öffnete und Roberts Gesicht ganz nah vor dem ihren sah. Roberts lachendes Gesicht, die Augen hellwach, obwohl er vermutlich direkt vom Kaffeebaum kam, wo sonst seine Zunge und seine Lider schwer wurden.

Und dann erzählte er. Die Worte sprudelten aus seinem Mund, wie Clara es schon lange nicht mehr erlebt hatte. Dabei lachte er immer wieder auf und bedeckte ihr Gesicht mit unzähligen kleinen Küssen, überschwänglich, wie es sonst ebenfalls nicht seine Art war. Ein neuer Mensch war er auf einmal, ein Fremder, doch so liebevoll, wie Clara es nach den schmachtenden Briefen ihrer heimlichen Verlobungszeit vergeblich erträumt hatte.

»Was für ein Glück!«, rief er und hob sie aus ihren Kissen hoch, als könnte er plötzlich der Lust nicht widerstehen, mit ihr durch den Raum zu tanzen, hinaus in den kleinen Park und vielleicht sogar noch weiter. »Ich wusste, dass ich auf ihn zählen kann!«, rief er und drückte Clara fest an sich. »Er ist ein wahrer Freund. Der gute Engel, wie jeder Künstler ihn braucht.«

Und er berichtete, dass Felix Mendelssohn am Nachmittag in Roberts Redaktion aufgetaucht war, unangemeldet. Wie ein Wesen aus einer anderen Welt habe er ausgesehen in dem engen, überheizten Büroraum, getrübt von den Rauchschwaden unzähliger Havanna-Zigarren. »Es war, als wehte ein Windstoß von draußen herein, kühl und erfrischend«, erzählte Robert. »Ich weiß nicht, warum, aber ich wusste plötzlich, dass dies ein entscheidender Augenblick meines Lebens sein konnte.«

Erst jetzt horchte Clara auf. Sie zog Robert an ihre Seite, während er aufgeregt in seinem Bericht fortfuhr.

Felix Mendelssohn war sichtlich in Eile gewesen, als er in die Redaktion kam. Nicht einmal seinen Umhang hatte er abgelegt. »Ich reise morgen für einige Wochen nach Berlin, darum muss alles, was wir jetzt besprechen, sehr schnell geklärt und festgelegt werden«, sagte er, während er ans Fenster trat und es für kurze Zeit öffnete. »Ich höre, die Arbeit an Ihrer Sinfonie ist bereits weit gediehen. Ich weiß selbst, wie man sich fühlt, wenn man sich mit einem so großen Werk beschäftigt. Man möchte ganz sicher sein, dass man es auch aufführen kann, und das möglichst bald.«

Roberts Stimme zitterte. »Und nun, voilà, mein Clärchen: Am 31. März findet im Gewandhaus ein Benefizkonzert für den Pensionsfonds der Musiker statt. Eine sehr beliebte Veranstaltung, die jedes Jahr ausverkauft ist.« Er schüttelte Clara sanft an den Schultern. »Und jetzt frage ich dich, was in diesem Jahr dort wohl geboten wird?«

Sie hielt den Atem an. »Willst du damit sagen …?«

»Und ob, Frau Schumann, und ob!«

»Aber du bist mit der Komposition noch gar nicht fertig, Robert, und jetzt haben wir schon Januar.«

Robert ließ sie los. »Du kannst dir nicht vorstellen, was man leisten kann, wenn man den richtigen Ansporn dafür hat«, antwortete er, plötzlich leise. »Du glaubst doch an mich, Clara, oder?«

Sie nickte. Dann schwieg sie lange. Robert ging also nun seinen Weg. Wahrhaftig ein Grund zur Freude auch für sie, seine Frau. Und dennoch fehlte ihr etwas. Alles werde sich regeln, hatte Felix Mendelssohn gesagt, und sie hatte es auf sich selbst bezogen. Nun regelte sich wohl wirklich alles. Alles? Sie drehte den Kopf zur Seite. Robert sollte nicht sehen, dass Tränen in ihre Augen getreten waren. Und wo bleibe ich?, hätte sie gerne gefragt. Was ist mit meiner Kunst? Soll ich denn in Zukunft immer nur an zweiter Stelle stehen, nach dir, ganz weit hinter dir?

Da schlug sich Robert plötzlich mit der flachen Hand an die Stirn. »Entschuldige!«, rief er. »In meiner Freude habe ich ganz vergessen, dass natürlich auch du an dem Konzert mitwirken sollst. Unser Freund hat unbedingt darauf bestanden. Er meint, wenn wir als Ehepaar auftreten, wird es das Publikum noch viel mehr entzücken. Übrigens behauptete er, für ihn seist du die größte Pianistin der Gegenwart und du müsstest endlich deine Konzerttätigkeit wieder aufnehmen. Flitterwochen seien nichts für die Ewigkeit, erklärte er wörtlich. Irgendwann müsse auch wieder Normalität einkehren.« Robert zuckte die Achseln. »Nun ja, du kennst meine Einstellung dazu, aber vielleicht macht es dir wirklich Spaß, wieder einmal aufzutreten, zumindest ausnahmsweise.«

Clara stand auf. Ganz langsam ging sie ein paar Schritte, ziellos vor sich hin, und blieb dann in der Mitte des Zimmers stehen, als wüsste sie mit ihrem Körper nichts anzufangen. Nichts mit ihrem Körper und nichts mit der Freude, die ihr auf einmal beinahe die Brust zersprengte. Freude, Erleichterung, Dankbarkeit. Machen Sie sich keine Sorgen, Clara. Alles wird sich regeln.

Alles wird sich regeln. Erst jetzt begriff sie, dass Felix Mendelssohn unmittelbar nach dem Gespräch mit ihr zu Robert gegangen sein musste. Ein kurzer Weg nur, keine halbe Stunde, und trotzdem hatte bei diesen Schritten das Schicksal zweier Menschen seine Richtung geändert. So verzweifelt war Clara gerade noch gewesen, und so viel Hoffnung erfüllte sie auf einmal.

Doch plötzlich schreckte sie auf. »Was soll ich denn spielen?«, rief sie besorgt. »Was erwartet man von mir?«

Robert lächelte gleichmütig. »Ich habe nicht gefragt«, gestand er. »Aber bald ist Mendelssohn ja wieder aus Berlin zurück. Dann könnt ihr alles besprechen.« Er breitete die Arme aus und holte tief Luft. »Jetzt muss erst einmal ich mit meiner Arbeit fertig werden. Ich habe das gesamte Werk ganz deutlich in mir, Note für Note, Ton um Ton. Trotzdem gibt es immer noch ungeheuer viel zu tun. Die vielen einzelnen Ideen müssen zu einem Gesamtwerk zusammenfinden. Eine Stimmung muss entstehen, die sich auf alle überträgt, die zuhören. Bisher fehlte immer noch der letzte Ansporn, aber den hat mir jetzt unser Freund mit seinem Angebot gegeben.« Er umarmte Clara. Eng aneinandergelehnt standen sie da, als wollten sie einen Tanz beginnen. »Ich habe oft über ihn in meiner Zeitung geschrieben«, sagte Robert nachdenklich. »Ich habe ihn gelobt, als läge es in der Hand eines Zeitungsschreibers, einen Künstler wie Mendelssohn größer erscheinen zu lassen. Erst jetzt begreife ich, dass nicht er mich braucht, sondern dass ich selbst eines Mentors bedarf, der mich versteht, mich ermutigt und tatkräftig unterstützt.«

8

Vier Tage im Januar. Ja, es waren wirklich nur vier Tage, an denen Robert Schumann in einem einzigen, unbändigen Schaffensrausch die gesamte Partiturskizze seiner Sinfonie erschuf. Anfangs schloss er sich in seinem Zimmer ein, als müsste er sich vor aller Welt verschanzen, um sein Werk vor fremden Einflüssen zu schützen. Dann aber hielt er es oft selbst dort nicht mehr aus. Er stürmte durch die Wohnung und rannte wie ein gefangenes Tier von einem Zimmer ins nächste. Dabei stieß er Stühle um und hörte weder auf Clara noch auf die Haushälterin Agnes, die ihn anflehte, endlich zur Besinnung zu kommen. Sie lief hinter ihm her und erinnerte ihn daran, dass sie selbst trotz ihres Angestelltenverhältnisses immerhin entfernt mit ihm verwandt sei und miterlebt habe, wie sein eigener Vater seine ganze Kraft an das Schreiben von dicken Büchern verschwendet hatte, sodass ihn dieser Wahn schließlich das Leben kostete. »Viel zu früh, Herr Doktor!«, beschwor sie Robert. »Viel zu früh. Und so wird es Ihnen auch ergehen, wenn Sie nicht zur Besinnung kommen. Essen Sie doch endlich etwas und schlafen Sie! Dieser Irrsinn bringt Sie sonst noch um.«

Aber Robert bemerkte sie nicht einmal. Er hatte inzwischen das Problem gelöst, das ihn aus der Enge seines Zimmers getrieben hatte, stürzte an sein Klavier zurück und notierte die Lösung. Dann atmete er laut auf und trank in gierigen Schlucken das Wasser aus dem Krug, den ihm Clara inzwischen auf den Tisch gestellt hatte. Das Tablett daneben mit einem Imbiss rührte er nicht an.

Manchmal, wenn sie ihn am Klavier hörte, schlich Clara hinter seinem Rücken ins Zimmer, brachte frisches Wasser und neues Essen und nahm die verschmähten Speisen wieder mit. Meistens beachtete Robert sie dabei gar nicht, manchmal wandte er sich aber zu ihr um, und hin und wieder schenkte er ihr sogar ein Lächeln. In diesen Augenblicken schien er der glücklichste Mensch auf Erden zu sein. Am Rande eines Abgrunds befand er sich, aber zugleich erfüllte ihn die höchste Genugtuung. Clara hoffte nur inständig, er möge sein Werk bald vollendet haben und danach wieder in seine gewohnte Welt zurückfinden.

Vier Tage im Januar. Vier Tage im tiefen Winter. Während draußen weiche Flocken auf eine weiße Welt fielen, erwachte in der Wohnung des jungvermählten Paares der Frühling.

»O wende, wende deinen Lauf,

im Tale blüht der Frühling auf!«,

hieß es in dem kleinen Gedicht von Adolf Böttger, dessen letzte Zeile sich in Roberts Gedanken eingenistet hatte wie ein Lied, das man nicht vergessen kann und das ständig wiederkehrt. Im Tale blüht der Frühling auf … Und Robert hörte die Hörner und Trompeten, die aus der Höhe erklangen, »wie ein Ruf zum Erwachen«. »In feuriger Stunde geboren«, schrieb er später in sein Tagebuch, und das Feuer in seiner Brust trieb ihn an, sodass er kaum Änderungen vornahm, sondern im Prozess des Schaffens voranschritt, ohne innezuhalten und zu prüfen. »Die erste Konzeption ist immer die natürlichste und beste«, schrieb er später, »der Verstand irrt, das Gefühl nicht.«

Eine Bläserfanfare gleich am Anfang, die die Zuhörer mitreißen sollte, hinein in den Aufbruch der jungen Jahreszeit. So viel Pracht und Schönheit! So viel Helligkeit und Wärme nach den finsteren, kalten Monaten des Winters! Frohe Gespielen, die unter der strahlenden Sonne leichten Schrittes zusammentrafen und das Leben in tiefen Zügen einatmeten. Samtene Abende. Erwachen neuen Lebens. Frühling. Frühling!

Frühlingssinfonie schrieb Robert nach vier Tagen und Nächten als Überschrift über die erste Seite seiner Partiturskizze. Es verschlug ihm den Atem, und seine Hände zitterten, als er »Sinfonie Nr. 1 in B-Dur op. 38« dazusetzte. Der Traum seiner Jugend erfüllte sich.

»Komponieren Sie eine Sinfonie!«, hatte schon Friedrich Wieck seinen Schüler aufgefordert und durchblicken lassen, dass durch sonst nichts seine Achtung zu gewinnen sei. Als es dann noch zusätzlich darum ging, als möglicher Gatte für Clara akzeptiert zu werden, wurde die Forderung mit doppeltem Nachdruck wiederholt. Komponieren Sie eine Sinfonie!

»Aber Monsieur Wieck! Nach Beethoven …«

Als Antwort nur die bekannt schneidende Stimme: »Schubert hat es gewagt, und Schubert hat es gekonnt.«

Schuberts Sinfonie in C-Dur – so eigenständig und ganz anders als Beethovens Werke – und dennoch so vollkommen, dass sich für Robert schon bei der ersten Lektüre der Partitur ein Tor in eine neue Welt öffnete, die endlich auch die seine war. Ein sinfonisches Gegenstück zu den geliebten Romanen von Jean Paul. Eine Sinfonie wie ein Roman. Schubert hat es gekonnt, und Robert Schumann konnte es auf einmal auch in jenen schicksalhaften vier Tagen, in denen er sich selbst vergaß und gleichzeitig dabei wiederfand.

Es ging schon gegen Morgen, als Clara durch einen Aufschrei geweckt wurde. Sie fuhr hoch und wusste nicht, ob sie träumte und was sie eigentlich gehört hatte. Einen Schreckensschrei? Einen Jubelruf? Sie sprang auf und lief hinüber in Roberts Zimmer, wo im trüben Dämmer des erwachenden Tages eine fast schon niedergebrannte Kerze flackerte. Mitten im Zimmer stand Robert, mit wirrem Haar. Stumm hielt er Clara einen Packen Papier entgegen. Er versuchte, etwas zu sagen, doch die Stimme versagte ihm.

Sie zitterte. »Bist du fertig?«, flüsterte sie und griff zu, sonst wären die Blätter zu Boden geglitten.

Robert nickte heftig. Dann umarmte er Clara so ungestüm, dass es sie schmerzte.

9

Vier Tage im Januar für das Particell. Schon drei Wochen später war auch die Instrumentation fertig, vollendet »im Sturmschritt«, wie Robert jubelte, als er Anfang März bei strömendem Regen vor Felix Mendelssohns Haus darauf wartete, dass dieser endlich aus Berlin zurückkehrte.