6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

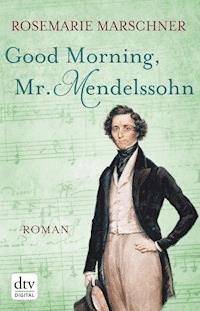

Mädchenjahre einer begnadeten Pianistin Leipzig, September 1819: Als man dem Klavierlehrer und Musikalienhändler Friedrich Wieck seine Zweitgeborene Clara entgegenhält, bewundert er begeistert die »Klaviertatzen« des Säuglings. »Du wirst sie alle überflügeln, meine süße Clara!«, flüstert er. Ehrgeizig und mitunter tyrannisch verfolgt Vater Wieck den Plan, aus seiner Clara ein musikalisches Wunderkind zu machen, und sie hat sowohl die Begabung als auch den Willen dazu. Mit acht Jahren tritt sie zum ersten Mal öffentlich auf, mit zwölf Jahren spielt sie in Paris. Sie ist eine Virtuosin am Klavier, hat Erfolg in den Salons, wird schnell berühmt, reist mit ihrem Vater wochenlang durchs Land. Als Clara sechzehn ist, verliebt sie sich in einen Klavierschüler ihres Vaters, von dessen charmantem Rebellentum sie begeistert ist: Robert Schumann. Vater Wieck ist strikt gegen diese Verbindung, doch inzwischen plagen ihn auch andere Sorgen: Clara ist kein Kind mehr – und damit auch kein Wunderkind ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 746

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Rosemarie Marschner

Das Mädchen am Klavier

Roman

Teil Eins

Das Wunderkind

Ein Mann von Ehrgeiz

1

Es war ein lautes Haus. Vom frühen Morgen an schien der Lärm mit jeder Stunde des Tages zuzunehmen und sich gleichzeitig auch zu verändern. Erst hörte man nur das Klappern hinter der geschlossenen Küchentür, wenn der Ofen angeheizt, das Geschirr vom Vorabend gespült und das Frühstück vorbereitet wurde. Friedliche Geräusche noch, bis die Standuhr in der Diele die sechste Stunde schlug. Dann aber war der sanfte Bann der Stille durchbrochen. Oben, im Schlafzimmer der Eheleute, wurden Fenster aufgerissen, Schubladen herausgezogen und zugeworfen, die kleine Tür zum Abtritt zugeknallt und wieder aufgestoßen. Es hörte sich an, als fänden Kämpfe statt. Über allem aber schallte die scharfe Stimme des Hausherrn, der es grundsätzlich unerhört eilig hatte. Lautstark empörte er sich über das wohlige Räkeln, mit dem sich seine junge Frau vom Schlafe befreite, während sich ihr dichtes schwarzes Haar auf dem Kissen ausbreitete wie ein lockender Fächer. Doch ihr Gatte sah nicht den Glanz dieser Locken, und er hörte nicht das leise Seufzen zwischen Schlaf und Wachen. Er trieb sie nur an, zählte ihr auf, was heute noch alles zu geschehen habe, und schrie wütend auf, weil er sich beim Rasieren geschnitten hatte. Natürlich trug seine Frau die Schuld an diesem Missgeschick, denn er hatte den Verdacht, sie nehme das Ausmaß seiner Verpflichtungen nicht genügend ernst.

Auf dem Weg nach unten schlug er einen Haken ins Kinderzimmer. Er beugte sich über das Gitterbett, in dem seine kleine Tochter lag – seine zweite, die erste war mit kaum neun Monaten am Durchbruch der Zähne gestorben. »Auf, auf, ihr Hasen, hört ihr nicht den Jäger blasen?«, drängte er. »Los, Clärchen, der Tag wartet nicht.« Er tätschelte die Wange des Kindes, das mit den dunklen, mandelförmigen Augen seiner Mutter ungerührt zu ihm aufblickte. Als einziger Mensch im Hause ließ es sich durch die Hektik des Vaters nicht aus der Ruhe bringen.

Für einen kurzen Augenblick hielt er inne. Er nahm die weichen Kinderhände zwischen die seinen. Mit den Daumen strich er über die schlafwarmen Finger, die ihm lang und kräftig erschienen, wie er es sich schon vor ihrer Geburt bei seiner Tochter gewünscht hatte. Feste Hämmerchen, die unbarmherzig die Tasten seiner Klaviere malträtieren würden, dass sämtlichen Ohrenzeugen Hören und Sehen verging. »Der Tag wartet nicht«, wiederholte er. »Das Leben wartet nicht.« Damit befreite er sich aus der Welt seiner Träume, stürmte die Treppe hinunter, riss der Haushälterin die Kanne mit dem Zichorienkaffee aus der Hand und goss sich selbst ein, weil ihm bei anderen alles zu langsam ging.

»Gütiger Himmel, Herr Wieck!«, murrte die Haushälterin wie jeden Morgen. »Alles mit der Ruhe!« Worauf er ihr, hastig sein Schmalzbrot hinunterschlingend, erklärte, wenn sie nicht bald etwas mehr Fofo entwickle, werde er sie eigenhändig noch vor Monatsende auf die Straße setzen. Doch Johanna Strobel zuckte bloß die Achseln. Alles nur leere Drohungen. Ins tiefste Mark traf er sie nur, wenn er sie vor Besuchern »unsere Haushaltsschnecke« nannte.

Noch vor acht Uhr standen die ersten Schüler vor der Tür: die ältesten Anfänger zuerst, denn die mussten am Morgen nicht mehr zur Schule. Friedrich Wieck unterrichtete sie in Dreiergrüppchen, wobei er selbst auf einem Schemel stand und dirigierte. »Logier’sches Institut« nannte er seine Musikschule, in der er nach der Methode eines gewissen Bernhard Logier lehrte, der in Kassel als Militärhornist wirkte und den Drill der Heeresausbildung auf die musikalische Erziehung übertragen hatte.

Dafür hatte er einen Spezialapparat entwickelt, ein Metallgestänge, das den Schüler in ideal aufrechter Haltung am Pianoforte fixierte. Für die Hände gab es zwei hölzerne Blöcke, je nach Alter des Schülers in verschiedenen Größen. In diese Blöcke waren Löcher gebohrt, durch die der Schüler seine Finger steckte, die damit ebenfalls in die bestmögliche Haltung gezwungen wurden. Spielereien und nervöses Gezappel waren so nicht möglich.

Während Friedrich Wieck auf seinem Schemel temperamentvoll den Takt schlug, wiederholten die Schüler das immer gleiche, einfache Fünftonmotiv c, d, e, f, g, das erst nach Wochen leicht variiert wurde, bis nach Monaten die Hände und Finger an Kraft gewonnen hatten und den Spielern die erwünschte Körper-, Hand- und Fingerhaltung in Fleisch und Blut übergegangen war. Sie waren nun endlich so weit, dass es ihnen Schmerz bereitet hätte, schlaff in sich zusammenzusinken oder die Handgelenke fallen zu lassen.

Damit waren sie reif für die nächste Phase der Ausbildung, in der es um weitere Kräftigung und Gelenkigkeit der Finger ging. Nun spielte jeder Schüler allein: stundenlang Übungen aus Czernys »Kunst der Fingerfertigkeit« und aus den Cramer’schen Etüden, stundenlang Geläufigkeit, stundenlang Monotonie. Während dieser Lektionen stand der Lehrer nicht mehr auf seinem Schemel, sondern saß in einem Schaukelstuhl, der sich kaum bewegte, wenn der Schüler sich konzentrierte, der jedoch immer schneller und schneller hin und her schwang, wenn der Takt nicht eingehalten wurde oder die ermüdeten Finger danebengriffen. Im schlimmsten Fall kippte der Schaukelstuhl dann fast um. Wenn der Schüler jetzt noch immer nicht erfasst hatte, dass äußerste Disziplin gefordert war, sprang Friedrich Wieck urplötzlich auf, packte den Schüler an den Schultern und schüttelte ihn. Er schrie ihn an, zerriss seine Noten, schleuderte sie zu Boden und trampelte darauf herum. Dadurch etwas beruhigt, griff er in die Rocktasche, holte eine Münze hervor und legte sie dem Schüler auf den Handrücken. Nun galt es, weiterzuspielen, ohne dass die Münze zu Boden fiel. Wer hier nicht lernte, sich zu konzentrieren, würde es nirgendwo lernen.

Manchmal kam es vor, dass ein Schüler nicht in der Lage war, die Strenge seines Lehrers zu ertragen. Dann musste das Lehrverhältnis gelöst werden, was wohl keiner der Beteiligten bedauerte. Um die Einkunftsquelle nicht zu verlieren, übernahm zuweilen Wiecks junge Ehefrau Marianne, selbst eine konzertreife Pianistin, die sensiblen Schüler, die nun von allen anderen glühend beneidet wurden, denn Marianne war schön, freundlich und einfühlsam, und die Stücke, die sie mit ihren Zöglingen einstudierte, stammten von den großen Meistern Mozart, Beethoven und Bach. Diese zu lieben hatte Marianne bei ihrem Vater, dem Kantor Tromlitz in Plauen, gelernt, während der Autodidakt Friedrich Wieck für deren Werke nur ein ärgerliches Schnauben übrig hatte, weil sie seiner Meinung nach in erster Linie aufs Gemüt oder auf den Geist zielten, anstatt die Schüler zur Virtuosität zu führen, was doch wohl das Ziel jedes richtigen Klavierunterrichts war. »Meister sind etwas für Könner«, pflegte er zu sagen, »für Könner, nicht für Mehlwürmer!«

Der Lärm nahm kein Ende. Immer neue Schüler strömten ins Haus. In der Werkstatt im Hinterhof, in der Friedrich Wieck seine eigene Pianoforte-Fabrik eröffnet hatte, hämmerte und bohrte es. Im Laden an der Straße stand die Türglocke kaum still. Kunden versuchten sich an den neuen Flügeln der Firma Wieck und an den Instrumenten, die der umtriebige Inhaber aus Wien importiert hatte. Man kaufte Trillermaschinen und Fingeranspanner, um das Werkzeug Hand zu kräftigen, und wühlte in den Heften und Broschüren, die auf den Tischen an der Straßenseite ausgelegt waren.

Friedrich Wieck war überall. Er eilte hin und her, sprach mit jedem, drängte und bedrängte jeden. Wenn er dabei im Hintergrund die Kasse klingeln hörte, tat es seiner Seele wohl, und er hatte das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Wohlgemerkt: erst auf dem Weg, noch nicht angekommen. Die Welt war so unendlich weit und bot so viele Möglichkeiten! Man musste sie nur ergreifen und sich nach dem Geld, das auf der Straße lag, bücken.

Wenn er an dieser Stelle seiner Gedanken angelangt war, fiel ihm wieder sein kleines Mädchen ein, Clara mit ihren langen, starken Fingerchen. Sie würde das Tor zur ganz großen Welt für ihn aufstoßen. Längst hatte er ihr Leben verplant, doch noch war sie zu jung.

So hastete er weiter hin und her zwischen Übungsraum, Laden und Werkstatt, und am Abend, wenn sich seine Frau vor Müdigkeit kaum noch aufrecht halten konnte, öffnete er die Türen seines Salons für jeden Besucher, der Lust hatte, über Musik zu diskutieren und bei einem Glas Gerstenbier Gleichgesinnte zu treffen. Gäste waren potentielle Kunden. Auch wenn sie vielleicht nichts kauften, würden sie doch seinen Namen weitertragen. Irgendwann sollte jeder in der Stadt Leipzig und darüber hinaus wissen, wer das war: Friedrich Wieck, einst der schwächliche kleine Fritze aus Pretzsch bei Torgau, dessen Eltern zu arm waren, Klavierstunden für ihn zu bezahlen, obwohl er sich doch nichts sehnlicher wünschte, als ein berühmter Musiker zu werden.

Ein offenes Haus. Lärm bis in die späten Nachtstunden. Johanna Strobel war zu müde, um die Teller und Gläser noch aufzuräumen. Der Diener August schwankte, wenn er, die Augen halb geschlossen, den Gästen das Tablett mit den Getränken präsentierte, und Marianne Wieck nickte neben dem Bett der kleinen Clara ein. Sie schreckte erst auf, wenn ihr Gatte, umweht von einer leichten Bierfahne, hereinpolterte und ihr Vorwürfe machte, weil sie seine geschäftlichen Kontakte nicht genügend unterstützte. Er war noch immer hellwach. Auch Marianne schüttelte nun zuweilen ihren Schlaf ab und verteidigte sich. Doch das wollte er nicht hören. Immer lauter wurde es, sodass die Dienstboten trotz ihrer Erschöpfung aufwachten. »Sie streiten schon wieder«, murmelte Johanna Strobel dann in ihr Kissen, und das Küchenmädchen murmelte etwas, das sich wie »alter Ekelsack« anhörte.

Niemand beachtete mehr das kleine Mädchen, so ähnlich seiner schönen Mutter, das mit weit offenen Augen im Bett lag, nicht weinte und nicht schrie, sondern nur zusah, wie Vater und Mutter aufeinander losgingen, dass nicht viel fehlte, und sie hätten einander verprügelt.

Irgendwann waren sie erschöpft und gingen hinaus. Die Tür fiel ins Schloss. Es war wieder dunkel im Zimmer. Das kleine Mädchen starrte zur Decke, starrte ins Nichts. Wären nicht alle mit sich selbst beschäftigt gewesen, hätten sie sich vielleicht gefragt, ob das Kind all den Trubel überhaupt wahrgenommen hatte. Doch sie alle waren zermürbt von dem langen Tag und ließen sich hineinfallen in die Stille, die sich endlich über das Haus legte wie ein warmes Tuch, das sich schon nach wenigen Stunden wieder heben würde für einen neuen Tag der Unrast und des Kampfes um einen geschützten Platz in dieser unsicheren Welt.

2

Als Clara noch nicht ganz zwei Jahre alt war, wurde ihr Bruder Alwin geboren. Damit mischte sich unter die gewohnte Geräuschkulisse nun auch noch das Geschrei eines Säuglings.

»Dieses Kind bringt sein Maul niemals zu«, brummte Friedrich Wieck missvergnügt, als der kleine Alwin wieder einmal die Nacht zum Tage machte und dafür sorgte, dass seine Anwesenheit allseits zur Kenntnis genommen wurde. Tagsüber schlief er meistens, als hätte er begriffen, dass sein helles Organ im üblichen Trubel untergehen würde. Nachts aber, wenn alles still war, erhob er seine Stimme, probierte sie aus, wiederholte einzelne Passagen und verbesserte sie. Es war, als höre er sich selbst zu und erfreue sich an der eigenen Modulationsfähigkeit und der Lautstärke, die den Raum erfüllte, das ganze Haus und sogar noch die Straße, wenn in der sommerlichen Wärme die Fenster geöffnet waren. Ich schreie, also bin ich. Eigentlich war Alwin Wieck ein wahrer Sohn seines Vaters.

»Er hat gesunde Lungen«, murmelte Johanna Strobel erbittert. Der Diener August fügte hinzu: »Verfluchtes Balg!«

Bei Clara war alles anders gewesen, das wusste man erst jetzt zu schätzen. Sie hatte nie geschrien, höchstens gemaunzt wie ein Kätzchen. Geweint hatte sie selten, aber auch nur wenig gelacht. Was indes allen auffiel, war ihre erstaunliche körperliche Geschicklichkeit. In einem Alter, in dem andere Kinder noch auf dem Boden dahinrobbten, zog sie sich bereits an Stühlen und Tischbeinen, ja sogar an der Wand hoch und versuchte die ersten Schrittchen. Niemand wusste genau zu sagen, wann sie begonnen hatte, ohne Hilfe zu laufen. Alle hatten den Eindruck, sie hätte schon immer auf zwei Beinen gestanden, auch als man noch glauben konnte, da käme einem kein Kleinkind entgegen, sondern eine Puppe.

»Sie ist sehr früh entwickelt«, stellte Friedrich Wieck zufrieden fest. Er setzte sich ans Klavier und hob das Kind auf seinen Schoß. Dann schlug er verschiedene Tasten an und wartete auf Claras Reaktion. Er meinte, sein Herz müsse vor Freude zerspringen, als die Kleine die vorgegebene Tonfolge wiederholte. Erst noch mit patschenden Händchen, die auch die Tasten daneben niederdrückten, bald aber mit einem festen, zielsicheren Anschlag. Eines Tages, als Friedrich Wieck ihre Finger führte, übernahm sie sogar seinen Fingersatz. Beim zweiten Mal wieder. Es war kein Zufall gewesen. »Meine kleine Pianistin«, flüsterte Friedrich Wieck und hatte Tränen in den Augen, was bisher noch nie jemand bei ihm beobachtet hatte. »Mein kleines Wunderkind!«

Genau das hatte er sich erträumt, seit ihm klar geworden war, dass er selbst nicht zum Künstler berufen war. Ein langer Weg der Enttäuschungen und der Resignation lag hinter ihm. Er wusste nicht, welcher Geist oder Ungeist ihn schon als Kind dazu getrieben hatte, allein in der Musik sein Heil zu sehen. Sein Vater war Kaufmann gewesen, seine Mutter die Tochter eines Pastors. Man war nicht wohlhabend und wurde in den unruhigen Zeiten, als sich in Frankreich das Volk erhob und der Pulverdampf auch über die Grenze herüberwehte, noch ärmer. Ein eigenes Klavier zu besitzen wäre undenkbar gewesen. Trotzdem fühlte sich der magere kleine Junge zum Pianisten berufen. Vielleicht auch zum Sänger. So lange bettelte er, bis man ihn mit dreizehn bei den Thomanern, dem berühmtesten Chor Europas, vorsingen ließ. Doch schon während der ersten Takte wurde Friedrich Wieck so heiser, dass man ihn kopfschüttelnd unterbrach und nach Hause schickte.

Danach lag er tagelang im Bett, gequält von unerträglichen Nervenschmerzen im Gesicht. Wie ein lästiger Reisegefährte begleiteten sie ihn auch noch durch die ersten Monate seiner Gymnasialzeit in Torgau. Sie verleideten ihm das Leben und den Umgang mit den anderen Schülern und hörten erst auf, als ihm seine verzweifelte Mutter am Ende eines mehrtägigen Besuches mitteilte, sie habe für ihn ein paar Freistunden beim Hofmechanikus Milchmeyer erwirkt. Er habe sich am nächsten Morgen schon vor dem Frühstück bei seinem Lehrer zu melden. Dieser werde sich dann noch zu Bett befinden und werde während der Lektion sein Frühstück einnehmen. Danach habe ihn Friedrich Wieck beim Aufstehen zu unterstützen, was bedeute, dass er den schwergewichtigen Lehrer unter Verwendung einer eigens konstruierten Maschinerie aus dem Bett hieven müsse. Diese schweißtreibende Hilfestellung solle als Honorar gelten.

Nie zuvor war Friedrich Wieck so glücklich gewesen, zumal ihm seine Mutter auch noch einen Klavierersatz besorgt hatte: ein flaches Instrument, eine Art Clavichord, das auf den Tisch gelegt wurde und auf dem er nun üben konnte, so lange er wollte. Friedrich Wieck sah sich bereits als gefeierten Pianisten in den Metropolen der Welt. Doch dann zog Milchmeyer in eine andere Stadt, und Friedrich Wiecks Pläne zerrannen.

Er wusste nicht mehr, wohin er wollte. Irgendwie war er sich selbst abhanden gekommen. Als trüge er einen fremden Körper durch eine fremde Welt, gehorchte er den Befehlen seiner Familie, die ihm sagte, was von ihm erwartet wurde. Argumente dagegen gab es nicht. Fast täglich von Gesichtsschmerzen geplagt, absolvierte er das Gymnasium und danach das Studium der Theologie, das ihn nicht zu fesseln vermochte.

Eigentlich lebte er nur, wenn er Musik hörte. Dafür war ihm kein Opfer zu groß. Manchmal ernährte er sich wochenlang nur von Brot und Wasser, um sich nur ja kein Konzert in seiner Nähe entgehen zu lassen. Immer noch übte er täglich auf seinem Behelfsklavier. Er studierte Partituren von Haydn und Mozart, von Beethoven und Spohr und bearbeitete sie für Pianoforte. Einsame Stunden, die ihn die Unzulänglichkeit des eigenen Spiels grausam erkennen ließen und ihn zu der Überzeugung führten, dass ein Werk erst dann zum Leben erwacht, wenn der ausführende Künstler das Stadium der Virtuosität erreicht hat.

Doch dafür war es schon zu spät. Zu spät zumindest für den jungen Friedrich Wieck, den man nicht einmal als Pfarrer haben wollte. Sein Examen war schlecht, und seine erste Predigt auf der Kanzel der Dresdner Schlosskirche noch schlechter. Dabei hatte er sich sogar unerwartet wohl gefühlt, als er mit entschlossenen Schritten auf die Kanzel zueilte und seine Tritte im weiten Raum der Kirche widerhallten. Für einen kurzen Moment dachte er, dass dies vielleicht doch seine künftige Welt werden konnte. So legte er sein Konzept entschlossen zur Seite und hielt nicht die Art von Predigt, die man ihn gelehrt hatte, sondern runzelte seine dichten Brauen und wies die Gemeinde mit strengen Worten an, wie sie zu leben habe, um Gott zu gefallen. Der Klang der eigenen Stimme riss ihn fort. Er merkte nicht, dass unten in den Bänken Unruhe aufkam und die Professoren ihm Zeichen machten, aufzuhören. Erst als die Orgel mit Macht einsetzte und ihn übertönte, erwachte er aus seiner pädagogischen Ekstase. Verwirrt hielt er inne, während die Gläubigen so inbrünstig und laut sangen wie schon lange nicht mehr. Friedrich blickte hinunter zu den Professoren, die mit den Augen rollten. Da gab er auf und stieg die Stufen hinab auf den Boden seiner realen Möglichkeiten. Als er die Kirche verließ, hallten seine Schritte nicht mehr. Später sagte er, in dieser Stunde habe er gelernt, dass man seinem Publikum immer nur das bieten dürfe, was es hören wolle.

Er wurde Hofmeister, das heißt Hauslehrer, auf dem Rittergut Zingst in Querfurth an der Salza. Dort steckte er unter neuerlichen Nervenschmerzen die Frechheiten seiner Zöglinge ein. Er ertrug ihr Desinteresse und die Zornesausbrüche des Gutsbesitzers, eines ehemaligen Husarenoffiziers, der seine Freizeit mit galvanischen Versuchen an geköpften Verbrechern belebte und jeden mit der Peitsche bedrohte, der ihm in den Weg kam, wenn er in gestrecktem Galopp über seine Ländereien ritt. Eines Tages ging er so weit, seinen Hofmeister Wieck, »diesen duckmäuserischen Revoluzzer«, mit einer Mistgabel anzugreifen. Als dieser sich wehrte, stürzte er sich auf ihn, bereit, ihn zu erwürgen. Das war das Ende von Friedrich Wiecks neunjähriger Tätigkeit als Pädagoge. Bei Sturm und Hagel verließ er gemeinsam mit Adolph Bargiel, dem zweiten Hauslehrer, das Schloss und begab sich nach Leipzig.

Mit den geringen Ersparnissen, die ihm von seinem Hungerlohn geblieben waren, suchte er nun nach Hilfe gegen seine Gesichtsschmerzen. Jemand erzählte ihm von einem Dr. Hahnemann, der eine neue Heilweise entwickelt habe, die er Homöopathie nenne und von der eigentlich niemand Genaueres wisse. Man höre aber immer wieder von spektakulären Heilerfolgen. Friedrich Wieck, der nach seiner Begegnung mit der Mistgabel vor Nervenschmerzen kaum noch schlafen konnte und eher einem wandelnden Skelett glich als einem Mann von nicht einmal dreißig Jahren, begab sich vertrauensvoll in die Hände des Wunderarztes, der ihm neben der medizinischen Behandlung auch beibrachte, wie man zu leben habe, um gesund zu werden und zu bleiben. »Vor allem«, pflegte er zu sagen, während der Kranke jedes Wort in sich aufsog, »vor allem eines: viel spazieren gehen! Jeden Tag und bei jedem Wetter. Bewegung ist das Fundament unserer Gesundheit. Bewegung an der frischen Luft. So einfach ist das. Das Einfachste ist meistens das Wirksamste.« Friedrich Wieck nickte und schwor, keinen Tag mehr vergehen zu lassen, an dem er sich nicht ausreichend Bewegung verschaffte. Doch der Arzt hob den Zeigefinger. »Und was genauso wichtig ist: Suchen Sie sich eine Beschäftigung, die Ihnen Freude macht. Nicht das, was andere von Ihnen verlangen. Nein, das, was Sie selber wollen!«

Oh, wie genau Friedrich Wieck wusste, was er wollte! Keine Predigten mehr vor Gemeinden, die ihn nicht zu schätzen wussten! Keine Hauslehrertätigkeiten auf entlegenen Adelsgütern mit Schülern, die ihn behandelten wie einen Lakaien, und Lohnherren, die über jedem Gesetz zu stehen glaubten!

Es war, als hätte der Arzt mit seinen Ratschlägen und Leitsätzen dem jungen Mann den Weg zu sich selbst gewiesen. Friedrich Wieck dachte, dass in seinem bisherigen Leben immer nur von Pflichten die Rede gewesen war. Pflichten gegenüber den Eltern, den Lehrern, der Kirche, den Professoren, dem Arbeitgeber, der Obrigkeit. Von einer Pflicht sich selbst gegenüber hatte keiner je gesprochen. Dabei spürte Friedrich Wieck genau, dass es außer diesen anerkannten Autoritäten eine weitere gab, die in ihm selbst begründet lag, die ihm angeboren war, von der Natur oder von Gott geschenkt als ein Auftrag, der erfüllt werden sollte. Wenn nicht, das hatte er inzwischen erfahren, folgte die Strafe ohne Verzögerung: Sein Gesicht zerriss in sich selbst, und in seiner Verzweiflung tat ihm das Herz so weh, dass er sich fragte, ob es nicht besser wäre, seinem Leben ein Ende zu setzen.

Doch nun war er diesem Doktor begegnet, der nicht bloß sein Gesicht zu heilen versuchte, sondern ihn auf den Auftrag hinwies, sich selbst zu erfüllen. »Suchen Sie sich eine Beschäftigung, die Ihnen Freude macht!« Die Betonung lag auf dem Wort »suchen«, dachte Friedrich Wieck. Zum Virtuosen würde er es ja doch nicht mehr bringen. Vielleicht aber zum Komponisten?

Unter Zweifeln und doch mit Hoffnung vertonte er einige Lieder und sandte sie an den Komponisten Carl Maria von Weber. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Weber wusste, wie einem Anfänger zumute war, der darauf wartete, sein junges Werk wohlwollend beurteilt zu sehen. »Empfangen Sie meinen Dank für Ihre schön geführten Gesänge«, antwortete Weber fürsorglich. Er bemühte sich wohl, den jungen Mann nicht zu verletzen. »Ihre Melodien sind zart und innig gedacht und fassen meist glücklich den Dichter auf.«

Friedrich Wieck war erfreut und nachdenklich zugleich. Er las zwischen den Zeilen und begriff das, was da nicht stand. Was in der Beurteilung fehlte, fehlte in Wahrheit ihm.

Eine Rezension in der »Allgemeinen Musikalischen Zeitung« gab ihm den Rest. Seine Melodien seien unnatürlich und schwer zu singen, hieß es da. Außerdem verstoße er gegen den reinen Satz. Seine größte Schwäche aber sei das Verkünsteln und die Verletzung der musikalischen Symmetrie.

Es kostete ihn mehrere schlaflose Nächte, stundenlange Spaziergänge, Schmerzen im Gesicht und zwei honorarintensive Besuche bei Dr. Hahnemann. Danach hatte Friedrich Wieck seine Ruhe gefunden, denn nie zuvor hatte er sich selbst so nüchtern und illusionslos eingeschätzt.

»Ich bin kein Fantasiemensch«, gestand er dem jungen Adolph Bargiel, seinem Leidensgenossen aus Hauslehrertagen, der sein Freund geblieben war, weil sich beide nach Anerkennung als Musiker sehnten. »Vielleicht bin ich in Wahrheit ein Impresario wie Leopold Mozart.«

Bargiel lachte, wie nur ein junger Mensch lachen konnte, der noch an die Zukunft glaubte und daran, dass sein Talent und sein Charme jedes Hindernis überwinden würden. »Dann wirst du aber auch noch einen kleinen Wolfgang Amadeus brauchen.«

Friedrich Wieck zuckte die Achseln. »Wer weiß«, murmelte er. Die Ermutigungen seines Arztes hatten eine Art Gottvertrauen in ihm geweckt. »Als Erstes brauche ich wohl eine gesicherte Existenz. Vielleicht kommt der kleine Wolfgang Amadeus dann von selbst.«

In jenen Jahren wäre Friedrich Wieck niemals auf den Gedanken gekommen, dass sein hervorstechendster Charakterzug und sein größter Vorteil im täglichen Kampf um einen Platz im Licht seine Beharrlichkeit war. Sie wog mehr als so manches viel größere Talent eines Konkurrenten, den er hinter sich ließ, weil jenem die Zähigkeit fehlte, immer wieder Niederlagen einzustecken und von vorne anzufangen.

Als Friedrich beschlossen hatte, sich von nun an der Musik von ihrer geschäftlichen Seite her zu nähern, ließ er nichts unversucht, in seiner Teilsparte zu reüssieren. »Klinken putzen heißt die Devise«, sagte er achselzuckend zu Adolph Bargiel, dem es inzwischen gelungen war, eine Stelle als Geiger im Leipziger Gewandhausorchester zu ergattern. Friedrich Wieck gönnte es ihm. Sein Entschluss, eine Art musikalischer Geschäftsmann zu werden, gab ihm auch die Kraft, sich einzugestehen, dass ihn Adolph Bargiel an Talent weitaus überragte. »Ein kleines Universalgenie«, nannte sich Adolph Bargiel, dem Bescheidenheit fremd war und der ungern verschwieg, dass er großartig Klavier spielte, mehrere Streichinstrumente beherrschte, schmelzend singen konnte wie ein Italiener und sogar zu komponieren verstand. Dass die Frauen Wachs in seinen Händen waren, genoss er besonders, und Friedrich Wieck dachte nicht einmal daran, ihn darum zu beneiden. Adolph Bargiel war ein Spieler, doch einer von der liebenswürdigen Sorte, wie es schien. Er war der erste Freund, den Friedrich Wieck hatte, und der letzte.

Klinken putzen. In Vorzimmern warten. Buckeln. Immer wieder schildern, was man vorhatte. Angenehm sein. Komplimente machen. Dabei ging es von Anfang an doch nur um Geld. Startkapital.

Seine Mutter zitterte vor Entsetzen, als sie erfuhr, dass ihr Sohn in der Stadt herumging, um Schulden zu machen. Obwohl das Reisen nie ihre Sache gewesen war, zwängte sie sich in eine Postkutsche und fuhr nach Leipzig, um ihren Sohn vor der Hölle zu retten. »Du hast doch erlebt, wie es deinem Vater erging«, beschwor sie ihn und erinnerte ihn daran, dass auch sie einst bessere Tage gesehen hatte, bis ihr Gatte auf die Idee gekommen war, seine Geschäfte »zu erweitern«, wie er es nannte. »Seien wir ehrlich: Er war ein Schuldenmacher. Das hat unsere Existenz zerstört.« Sie schwieg lange, dann legte sie ihre Hand auf Friedrichs Arm und sagte das schlimmste Schimpfwort, das sie kannte: »Ein Fallott, das war er, dein Vater. Ein Fallott! Das willst du doch nicht auch werden, oder? Ich würde es nicht überleben.«

Friedrich Wieck gelobte Wohlverhalten, versprach alles, was sie wollte, und wartete, bis sie wieder abgereist war. Dann putzte er weiter die Klinken der reichen Leipziger Bürger, die nach den Waffengängen des Quälgeists Bonaparte jede Experimentierfreudigkeit verloren hatten. Jeder wollte immer nur Sicherheit. Sicherheit im Staat, Sicherheit in der Familie, Sicherheit bei Geldgeschäften.

Doch Friedrich Wieck gab nicht auf, antichambrierte weiter, buckelte weiter, redete und redete, bis endlich ein ehemaliger Kommilitone namens Streubel, der es inzwischen zum amtierenden Polizeipräsidenten von Leipzig gebracht hatte, der Verlockung nicht widerstehen konnte, sich gegenüber dem armen Schwein von einst als Mann von Welt und Geld zu erweisen. »Tausend Taler«, sagte er in gemessenem Ton und sah dabei doppelt so alt aus, wie er tatsächlich war. »Aber lassen Sie mich meine Großzügigkeit nicht bereuen, lieber Freund.«

Tausend Taler Startkapital! Ein eigener Laden, hieß das, ausgestattet mit allem, was das Herz des Musikfreundes zum Jubeln brachte: Instrumente, Metronome, Trillermaschinen, Fingerspanner und Noten, Berge von Noten. Schließlich machte auch Kleinvieh Mist. Das verkannte Genie war im realen Leben angelangt.

3

Der Herr Polizeipräsident brauchte um sein Geld nicht zu bangen. Noch vor Ablauf der vereinbarten Rückzahlungsfrist betrat Friedrich Wieck in einem neuen schwarzen Anzug und untadelig polierten Schuhen das Kontor im Präsidium und ließ sich melden. Der Sekretär erkannte den demütigen Bittsteller von einst nicht wieder. Er bemerkte nur die gepflegte Kleidung und jene Aura von Erfolg, die auszureichen pflegte, um von seinem Vorgesetzten unverzüglich empfangen zu werden.

»Ich bin Ihnen aufrichtig dankbar, Verehrter, dass Sie mir in meiner vorübergehenden Notlage beigestanden sind«, sagte Friedrich Wieck mit seiner durchdringenden Stimme. Er legte das Kuvert mit dem Geld auf den Tisch – nicht zugeklebt, denn sein Gläubiger sollte auf einen Blick erkennen können, dass alles seine Ordnung hatte. Danach knallte er zwei kolorierte Zeichnungen auf den Tisch, obwohl ihm sein Gegenüber noch nicht einmal einen Platz angeboten hatte. »Meine Musikalien-Leihanstalt«, erklärte er stolz, »und hier die Pianoforte-Fabrik Friedrich Wieck.«

Der Polizeipräsident nickte überrumpelt. Er setzte sich und wies seinen Besucher an, es ihm gleichzutun. »Sehr schön, sehr schön«, murmelte er und griff nach dem Umschlag. Wie Friedrich Wieck es erwartet hatte, warf er verstohlen einen Blick hinein. »Mit den vereinbarten Zinsen, versteht sich!«, versicherte Wieck.

Der Polizeipräsident lächelte erleichtert. Eigentlich hatte er bereut, dass er seinem einstigen Kommilitonen so viel Geld in den Rachen geworfen hatte. Auch seine Frau hatte ihm deswegen Vorwürfe gemacht und prophezeiht, er werde keinen müden Heller davon wiedersehen. Umso erfreulicher war es, alles nun mit Zinsen zurückzubekommen und zugleich als Förderer eines tüchtigen Geschäftsmannes dazustehen. »Passabel, passabel, alter Freund«, murmelte er, während Friedrich Wieck von seiner Musikschule schwärmte und von seinen Reisen nach Wien zu den weltberühmten Klavierfabrikanten Tomaschek, Graf und Stein, die jedes Mal von seinen Verbesserungsvorschlägen profitierten. »Inzwischen baue ich aber auch schon meine eigenen Instrumente«, berichtete er weiter. »Viel solider als bei den anderen Firmen. Eichenholzfurnier in den Böden und durchgängig zweichörig, wenn Sie verstehen, was ich meine.«

Der Herr Polizeipräsident verstand es nicht, aber er kam sich plötzlich gesetzt und tranig vor nebem dem mickrigen kleinen Fritze von einst, den während des Studiums keiner ernst genommen hatte. Damals brauchte man seinen Namen gar nicht zu nennen, sondern nur die Handflächen auf die Wangen zu legen und ein schmerzerfülltes Gesicht zu ziehen – schon brachen alle in Gelächter aus und wussten genau, von wem die Rede war. Und nun saß dieser Mensch da und redete von Reisen nach Wien! Irgendwie, dachte der Polizeipräsident erbittert, war die Welt nicht mehr die gleiche, seit die Franzosen die alte Ordnung erschüttert hatten.

»Jetzt brauchst du deinen Wolfgang Amadeus nicht mehr«, sagte Adolph Bargiel mit wohlwollendem Neid in der Stimme. Seine Stelle im Gewandhausorchester reichte gerade aus, die allernötigsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Das Zimmerchen, das er sich leisten konnte, lag unter dem Dach. Es war im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt. Am Essen musste er sparen, und wenn er abends nach der Vorstellung auf ein Gerstenbier in die Fleischergasse ging, um sich in Poppes Gasthof »Kaffeebaum« mit seinen Orchesterkollegen zu treffen, verzichtete er zum Ausgleich dafür auf das Abendessen. Nur die Gesangsstunden, die er den Damen der Leipziger Gesellschaft erteilte, ersparten ihm ein Dasein in völliger Armut. Angenehmerweise trugen sie auch zur Erfüllung anderer vitaler Bedürfnisse bei.

So kam es, dass sich Adolph Bargiel trotz seiner drangvollen Lebensumstände für ein Glückskind hielt. Irgendwie bekam er ja doch immer alles, was er gerade wollte, und irgendwann würde ein kleines Wunder geschehen, das ihn aus seiner Dachstube herausholte. Noch war er jung, und die Welt lachte ihm entgegen. Niemals hätte er mit Friedrich, der immer häufiger als aufstrebender Unternehmer gerühmt wurde, tauschen mögen. Blitzende schwarze Augen standen gegen einen hungrigen, suchenden Blick unter buschigen Brauen; eine einschmeichelnde Stimme, die seinen Schülerinnen eine Gänsehaut bescherte, gegen ein lautes, schneidendes Organ, das sich überall durchsetzte und von dem der Erste Geiger in Adolph Bargiels Orchester sagte, es brächte jeden Hund zum Jaulen.

Jetzt brauchst du keinen Wolfgang Amadeus mehr ... Friedrich Wieck antwortete nicht, doch die Bemerkung erinnerte ihn an seine Träume, deren Erfüllung er so zielstrebig vorbereitet hatte. Ein Schritt nach dem anderen. Eine gesicherte Existenz, einflussreiche Bekannte, Ansehen in der Gesellschaft. Doch es sollte noch weitergehen. Seine Träume von einer Karriere als Impresario waren noch lange nicht ausgeträumt.

Alle Welt sprach von den Wunderkindern der Musik, den kleinen Mädchen, die der Militärmusiker Logier in seinen Pianistinnenplantagen heranzüchtete. Aus dem wenig wagemutigen Deutschland war er nach England ausgewandert und formte dort die kindlichen Talente, die man ihm anvertraute, jene winzigen Klaviermaschinen, die nach der Ausbildung bei ihm jeden erwachsenen Pianisten erbarmungslos an die Wand spielten. Jeder Musikfreund kannte die Namen Belleville und Moke. Die Belleville und die Moke, wie bei den angesehensten Künstlerinnen der Bühne.

Zu Beginn waren sie noch so klein, dass sie mit ihren seidenbeschuhten Füßchen das Pedal nicht erreichen konnten. Wie zierliche Elfen sahen sie aus, wenn sie die Bühne betraten, sich mit einem artigen Knicks für den Begrüßungsapplaus bedankten und dann auf den Hocker kletterten oder gar gehoben wurden. Danach schienen sie in sich selbst zu versinken. Sie streckten die Arme aus, wie um zu prüfen, ob deren Länge überhaupt ausreichte, ein Klavier zu bedienen. Doch dann – wenn im Saal erwartungsvolle Stille eingekehrt war, so lange, dass es fast schon weh tat – donnerten sie plötzlich ihre Läufe und Triller in die Tasten, dass der Saal bebte. Das Publikum zuckte zusammen und vergaß fast zu atmen. Ein Bravourstück folgte dem anderen. Danach aber – wenn eine Steigerung schon nicht mehr möglich schien – fingen die kleinen Elfen an zu improvisieren, als hätte sich die Musik ihrer winzigen Körper bemächtigt und sie mit dem Instrument verschmelzen lassen. Untrennbar. Die zarten Menschenwesen mit den Korkenzieherlocken, den riesigen Seidenschleifen im Haar und den unzähligen Spitzenunterröckchen wiegten sich zu den Melodien ihrer eigenen Fantasie. Sie waren selbst zu einem Instrument geworden, das niemals wieder aufhören würde zu erklingen. »Kleine Drehorgeln!«, nannte Adolph Bargiel sie verächtlich, verblüfft, neidvoll. »Drillpuppen!«

Doch Friedrich Wieck war verzaubert. Bei seinen täglichen zwei-, dreistündigen Spaziergängen in der Umgebung von Leipzig stellte er sich vor, wie er ein solches Geschöpf nach seinen eigenen Vorstellungen formen würde. Eine zierliche Puppe Olympia, die alle anderen in den Schatten stellte. Nur wenige Jahre würden ihr und damit auch ihm selbst vergönnt sein, denn sobald die Kindheit zu Ende war, würde auch das Interesse des Publikums ermatten und sich neuen Sensationen zuwenden. Wer hatte sich noch für den Pianisten Wolferl Amadeus interessiert, als er erwachsen und zum Wolfgang geworden war? Auch Friedrich Wiecks kleine Amadea würde zur Frau werden und aufhören, in den Augen der Welt ein Wunder zu sein. Doch in den wenigen Jahren der Kindheit – welche Lust!

Für Friedrich Wieck, der die eigene Jugend versäumt hatte, stellte die Kindheit einen Mythos dar, eine Traumwelt, rein und ohne Makel. Dabei dachte er nicht an jene ausgezehrten kleinen Wesen, die kohleverschmiert in den Bergwerken schufteten oder jeden Morgen übernächtigt zu den Fabriken schlurften, die sie erst am Abend wieder verlassen durften. Nein, diese Kinder hatte Friedrich Wieck nicht vor Augen, wenn er vom Zauberreich der Kindheit schwärmte und von der Reinheit der jungen Seelen.

Marianne

1

Eines Tages stand sie vor seiner Tür. Als er sie sah, war ihm, als stürze das Himmelsgewölbe über ihm zusammen. Die Welt wurde dunkel und das Blut rauschte in seinen Ohren.

»Ich bin die Marianne Tromlitz«, sagte die Besucherin mit lebhafter Stimme und stellte ihr Köfferchen nieder. »Sie wissen schon.«

Er wusste und wusste doch in diesem Augenblick gar nichts mehr. Vor Wochen hatte ein gewisser Kantor Tromlitz aus Plauen brieflich bei ihm angefragt, ob er bereit wäre, die Klavierkünste seiner Tochter zu komplettieren. Eigentlich sei Marianne bereits eine ausgebildete Pianistin und übrigens auch Sängerin, es fehle nur noch ein wenig an der Mechanik. Hände und Finger müssten gekräftigt werden, um dem Fortissimo der jungen Künstlerin den letzten Schliff zu verleihen. Einige Wochen im Logier’schen Institut des Herrn Wieck würden da wohl Wunder wirken. Man ersuche deshalb höflich um Aufnahme der Schülerin für den erforderlichen Zeitraum. Es solle dabei nicht unerwähnt bleiben, dass ihr musikalisches Talent außergewöhnlich sei und sie einer Familie entstamme, die seit Generationen der Musik verbunden war. Vielleicht habe der verehrte Herr Wieck schon von ihrem Großvater gehört, dem allseits gerühmten Musiker Johann Georg Tromlitz, der als Flötist auch in Leipzig aufgetreten sei und dem die Welt die Erfindung der Querflöte mit acht Klappen verdanke.

Natürlich stimmte Friedrich Wieck sofort zu. Er lehnte nie Schüler ab. Schüler bedeuteten Honorare, und Honorare bedeuteten Kapital, das dazu beitrug, das Unternehmen Friedrich Wieck kontinuierlich zu vergrößern. Inzwischen war Mutter Wieck in Pretzsch längst bewiesen worden, dass ihr Fritze, von dem sie so wenig erwartet hatte, wahrlich kein Fallott war wie sein Vater.

Brieflich einigte man sich über die Höhe des Honorars für den Unterricht und die Beiträge zu Kost und Logis. Da es sich nur um einige Wochen handeln würde, war Friedrich Wieck bereit, die Schülerin in seinem »wie ich versichern darf: wohlgeführten« Haushalt aufzunehmen und auf ausdrücklichen Wunsch ihres Vaters aufmerksam darüber zu wachen, dass nichts geschah, was den Ruf der jungen Dame kompromittieren konnte.

Schon in der ersten Unterrichtsstunde stellte Friedrich Wieck fest, dass er Marianne eigentlich nichts beibringen konnte. Um den Stand ihrer Ausbildung zu ermitteln, forderte er sie auf, ihm einfach irgendetwas vorzuspielen – nach Noten oder aus dem Gedächtnis oder, wenn sie wolle, auch als freie Improvisation.

»Wie Sie wünschen«, antwortete Marianne lächelnd und in einem Tonfall, der ihm schnippisch und unpassend vorkam. Keine seiner anderen Schülerinnen hatte je gewagt, mit ihm zu sprechen, als bestünde eine Beziehung zwischen ihm und ihr, die über das Pädagogische hinausging. Lehrer und Schülerin, das war die Konstellation, und das bedeutete: auf der einen Seite Strenge und auf der anderen Gehorsam. »Wie Sie wünschen« war die falsche Antwort in einer solchen Beziehung, denn es war selbstverständlich, dass ohne Widerspruch oder Zustimmung zu geschehen hatte, was der Lehrer anordnete.

Koketterie!, dachte Friedrich Wieck verärgert. Koketterie, das war die passende Bezeichnung für das Benehmen dieser Kantorstochter, die er in seinem Haus aufgenommen hatte. Man würde vorsichtig sein müssen, um Gerede zu vermeiden. Nur allzu lebhaft erinnerte er sich noch an die Wirkung, die das junge Mädchen bei ihrer ersten Begegnung auf ihn ausgeübt hatte. Nie wieder durfte er sich in ähnlicher Weise aus der Fassung bringen lassen. Marianne Tromlitz hatte für ihn eine Schülerin zu sein wie jede andere. So runzelte er in abweisendem Missmut seine Stirn und bedeutete dem Mädchen ungeduldig, endlich zu beginnen.

Doch dann zuckte er zusammen. So leise, dass er es in seiner Verärgerung erst gar nicht wahrnahm, hatte Marianne zu spielen begonnen. Eine zärtliche kleine Melodie, die er noch nie gehört hatte, die ihn aber so tief anrührte, dass er vergaß, auf den Fingersatz zu achten, auf die Haltung des Körpers, der Arme, der Handgelenke und der Finger, die doch gestärkt werden sollten. Das Blut schoss ihm in den Kopf. Wie Gesang, dachte er. Wie macht sie das nur? Sein alter Lehrer Milchmeyer fiel ihm ein, der manchmal vom »singenden Anschlag« geschwärmt hatte, vom »schönsten Gesangston auf dem Klavier«. Seine Körperfülle hatte es ihm nicht erlaubt, einfach vom Bett aufzustehen und seinem Schüler zu demonstrieren, was er damit meinte. So hatte Friedrich Wieck bisher nie verstanden, was seinen Lehrer so beglückte, nicht einmal in den Konzerten, die er mit so viel Sehnsucht besucht hatte: Sehnsucht, zu lernen; Sehnsucht, sich der Musik hinzugeben, als wäre er selbst ein Teil von ihr. Nun begriff er auf einmal, und es traf ihn wie ein Schlag. Einen Augenblick lang hasste er diese blühende Achtzehnjährige, die nicht einmal ahnte, wie gesegnet sie war.

Marianne spielte weiter. Die Kunden kamen aus dem Laden herbei und schauten durch das Glasfenster in der Tür. Jemand drückte die Klinke nieder, während sich Mariannes Spiel veränderte, lauter wurde, fordernder. Nicht mehr singend, sondern fast schon gewalttätig, kam es Friedrich Wieck vor. Wie ein Mann!, dachte er. Sie spielt wie ein Mann. Welche Leidenschaften verbargen sich in der Seele dieser kleinen Bürgerstochter? Und wie war es möglich, dass sie sich in dieser Weise auszudrücken vermochte? Ganz offenkundig entströmte diese Musik ihrem eigenen Gefühl. Hier war nichts auswendig gelernt oder übernommen. Wie konnte diese Frau es wagen, sich als Schülerin bei ihm vorzustellen? Wie konnte ihr Vater von ihm verlangen, sie zu unterrichten?

Plötzlich spürte er den Schmerz in seinen Wangen wieder. Es kostete ihn Mühe, sich zu beherrschen und sein Gesicht nicht zu bedecken. Er war wieder der unbedeutende Fritze aus Pretzsch, der sich minderwertig fühlte und kaum zu hoffen wagte. Viele Schüler waren in letzter Zeit durch seine Hände gegangen, einige davon recht begabt. Jetzt aber saß da diese kleine Musikgöttin und hatte alles, was er ersehnte und nie bekommen würde.

»Es reicht!«, unterbrach er sie so laut und barsch, dass das Spiel mit einem Missklang abbrach.

Marianne drehte sich um. Ihr war anzusehen, dass sie eine solche Reaktion nicht erwartet hatte. Friedrich Wieck erschrak über sich selbst. Er suchte nach Worten. Da fingen plötzlich die Zuhörer an der Tür zu klatschen an. Von einem Augenblick zum anderen veränderte sich Mariannes Miene. Ein Strahlen huschte über ihr Gesicht und sie nickte zum Dank: bezaubernd, vital und so selbstsicher, dass es Friedrich Wieck weh tat.

»Das war ausgezeichnet«, sagte er, um seine Schroffheit wiedergutzumachen. »Sie sind bereits eine Künstlerin. Doch Ihr Vater hat recht: Etwas mehr Kraft in den Fingern wird Ihr Spiel noch verbessern.«

Marianne erhob sich. »Ich danke Ihnen, Herr Wieck«, sagte sie ohne die Unterwürfigkeit, mit der andere Schüler zu ihm sprachen. »Wie lange werde ich wohl noch brauchen?«

Friedrich Wieck hatte seine äußere Ruhe wiedergefunden. »Nicht allzu lange, würde ich sagen«, murmelte er. »Drei Wochen vielleicht, dann können Sie wieder zu Ihrer Familie zurück und dort weiterüben.« Dabei dachte er, dass diese junge Frau längst reif fürs Podium war, und er beneidete sie darum.

Von nun an wurde ihm jeder Tag zur Qual. Wie beschlossen behandelte er Marianne nicht anders als alle anderen Schüler auch. Ohne Rücksicht auf ihre Vorkenntnisse und ihr Talent zwang er ihren Oberkörper in das Logier’sche Metallgestänge und ihre Finger in die hölzernen Blöcke, die jede Bewegung zehnmal schwerer machten als im freien Spiel. Er schämte sich fast, wenn er sah, wie dieses Kind der Musik in seiner naturgewollten Entfaltung behindert wurde. Es tröstete ihn nur, dass Marianne die Fesseln mit Gleichmut und Humor ertrug. Selbst unter dem Zwang klang ihr Spiel noch immer unbeschwert und frisch, und sogar die tausendmal gehörten Etüden kamen ihm bei ihr neu und verlockend vor.

»Ich glaube, meine Finger sind bereits viel kräftiger«, verkündete Marianne schon nach wenigen Tagen und hielt lächelnd ihre Hände vor Friedrich Wiecks Gesicht, wobei sie ihre Finger vor seinen Augen spielen ließ, als wäre da eine eigene, unsichtbare Klaviatur. Dann setzte sie sich wieder an ihr Übungsinstrument und spielte, was sie liebte und was Friedrich Wieck das Herz zerriss. »Ich verehre Mozart so sehr«, gestand sie, während sie sich in einer Weise hin und her wiegte, die Friedrich Wieck den Atem nahm. Er sah ihren gebeugten Nacken, auf dem sich nachtschwarze Löckchen ringelten, und er dachte, dass es höchste Zeit sei, sie nach Plauen zu ihren Eltern zurückzuschicken. Zugleich konnte er sich sein Haus ohne ihre Gegenwart nicht mehr vorstellen, und er hätte tagelange Schmerzen dafür ertragen, hätte er nur einfach an sie herantreten können, um seine Lippen auf diesen süßen, grausamen Nacken zu pressen.

Seine Spaziergänge wurden immer länger und immer ausschweifender. Manchmal wusste er gar nicht mehr, wo er sich befand. Immer schneller wurden seine Schritte, er lief, rannte, keuchte und merkte nicht einmal, wenn es zu regnen anfing und seine Kleidung Schaden nahm, obwohl er sonst doch immer penibel darauf achtete, sie zu schonen. Kleidung koste Geld, hatte ihm seine Mutter eingeschärft, und sie bestimme den Eindruck, den man auf andere mache. »Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen«, hatte sie gemahnt, und die Sorge um seine Wirkung auf andere war zu einem seiner Lebensgesetze geworden.

Nun aber hielt dieses unglückselige Wesen sein Haus und seine Gedanken besetzt, und er vergaß sich selbst. Wie ein Verrückter hastete er durch die Straßen, immer in Gefahr, von einem Fuhrwerk oder einer Kutsche überfahren zu werden. Wenn er dann den Rand der Stadt erreicht hatte, fing er erst recht an zu rennen. Dabei schimpfte er vor sich hin oder lachte erbittert auf, weil er nicht verstand, was in ihm vorging. Er sagte sich, dass ihn Marianne beunruhigte, weil sie talentierter war als er. Er sagte sich, dass er sie wahrscheinlich beneidete, obwohl der Neid doch eine der sieben Todsünden war, wie ihn seine Mutter gelehrt hatte. Eine Sünde, die dem, der sich ihr auslieferte, ebenso schadete wie dem Opfer. Vielleicht, dachte er, hasste er Marianne sogar, doch er begriff nicht, warum. Ebenso wenig konnte er verstehen, warum er dennoch ständig an sie denken musste und warum er in der Nacht aus dem Bett floh und sich mit dem kalten Wasser aus dem Waschtischkrug ohne Erfolg abkühlte.

»Man könnte glauben, du wärst verliebt in die Kleine«, stellte Adolph Bargiel amüsiert fest, als er den Blick bemerkte, mit dem Friedrich Wieck das junge Mädchen beobachtete. »Kein Wunder, sie ist ja wirklich recht ansehnlich«, und er bildete mit beiden Händen Mariannes Rundungen in der Luft nach.

Friedrich Wieck fuhr auf und wollte ihn zurechtweisen, doch dann versagte ihm die Stimme. Er dachte über Adolph Bargiels Worte nach, während jener ihm erklärte, er habe selbst schon erwogen, bei der »Kleinen«, wie er sie ständig nannte, sein Glück zu versuchen. »Aber eine Kantorstochter, mein Gott!«, sagte er kopfschüttelnd. »Das gibt nur Schwierigkeiten. Diese Mädchen haben nur eines im Kopf: zu heiraten, und das möglichst schnell und einen möglichst reichen Mann. Einer wie ich muss sich da noch gedulden. Jungfrauen sind nichts für arme Schlucker.« Er lachte. »Aber man weiß ja: Ein paar Jahre später wird alles ganz anders aussehen. Kinder sind geboren und kosten Nerven, und der Herr Gemahl ist auch nicht mehr der feurige Liebhaber von einst. Dann ist es kein Wunder, dass die Damen unzufrieden sind und sich fragen, ob das denn wirklich alles gewesen sei. So sucht man nach einem Ersatz, einer Liebhaberei. Man fängt an, Aquarelle zu malen, oder schreibt gefühlvolle Gedichte. Vielleicht erinnert man sich auch daran, dass man in jüngeren Jahren ein Instrument gelernt hat oder dass einem damals versichert wurde, man habe eine bezaubernde Singstimme.« Er seufzte zufrieden. »Lieber Friedrich, genau jetzt kommt einer wie ich ins Spiel. Und dieses Spiel, alter Freund, ist nicht das schlechteste. Alle Beteiligten profitieren davon. Vielleicht begegne ich in ein paar Jahren sogar unserem hübschen Kantorstöchterchen wieder, wer weiß?«

Friedrich Wieck schüttelte den Kopf. »Du bist widerlich«, murmelte er, obwohl er Adolph Bargiels Einstellung längst kannte. Schon als Hauslehrer hatte Adolph unter den weiblichen Verwandten seiner Zöglinge immer wieder gefunden, was er suchte. An den endlosen Abenden im kalten Schloss hatte er danach seinem Leidensgenossen Friedrich ausführlich davon berichtet. Eigentlich stammte alles Wissen, das Friedrich Wieck über Frauen und ihre Gefühlswelt zu besitzen glaubte, aus diesen nächtlichen Gesprächen, die hauptsächlich Monologe waren, in denen Adolph Bargiel seine erniedrigende Lebenslage vor seinem Freund und vor sich selbst zu beschönigen suchte.

Friedrich Wieck stand auf und trat ans Fenster. Ihm war, als sehe er plötzlich alles klar. »Heiraten!«, sagte er nachdenklich und mehr zu sich selbst als zu Adolph Bargiel. »Warum sollte ich sie nicht heiraten?« All seine Unruhe und die Schmerzen in seinen Wangen waren mit einem Schlag verschwunden. Er brauchte Marianne nicht mehr zu beneiden oder gar zu hassen, denn wenn er sie heiratete, würde sie ihm gehören als seine Ehefrau und die Mutter seiner Kinder. Wann immer ihm danach war, würde er diesen weißen Nacken, der ihn fast in den Wahnsinn trieb, berühren dürfen, ihn küssen dürfen, und niemand konnte es ihm verwehren.

Noch in derselben Stunde schrieb er einen langen Brief an Mariannes Vater, um ihn um die Hand seiner Tochter zu bitten. Er war bestrebt, seinen hohen Respekt vor dem jungen Mädchen darzulegen, dem Adressaten aber gleichzeitig vor Augen zu führen, dass die gewünschte Verbindung auch für die künftige Braut durchaus vorteilhaft war. Als gelte es, einem Käufer ein Instrument schmackhaft zu machen, präsentierte sich Friedrich Wieck als erfolgreicher Geschäftsmann und Unternehmer, als Künstler, Lehrer und als ein Mann von Welt. Dabei steigerte sich seine Aufregung mit jedem Satz, sodass der Brief immer länger wurde, immer umständlicher und verworrener, was wenig dazu beitrug, den Kantor zu beruhigen.

Dieser las nur heraus, dass »dieser Windbeutel von einem Musiklehrer« zu Unrecht vorgegeben hatte, Marianne werde in einen »wohlgeführten Haushalt« aufgenommen und nichts werde geschehen, was ihrem guten Ruf schaden könne. Die Erkenntnis war unerträglich, dass der feine Herr nicht einmal verheiratet war, was doch wohl die Mindestanforderung an einen wohlgeführten Haushalt darstellte. Alle Sünden Babylons kamen dem besorgten Vater in den Sinn, wenn er darüber nachdachte, dass seine schutzlose Tochter diesem Leipziger Don Juan wochenlang hilflos ausgeliefert gewesen war. Dass der auch noch mit seiner Geschäftstüchtigkeit und seinen Erfolgen prahlte, ließ das Allerschlimmste vermuten, denn er betrachtete es anscheinend als eine Gnade, dass einer wie er bereit war, das arme Kind zu heiraten.

So war es kein Wunder, dass der achtbare Mann die nächste Postkutsche bestieg, um die Ehre seiner Tochter zu retten. Er setzte ein großzügiges Trinkgeld ein, um den phlegmatischen Postillion zu größerer Eile anzutreiben, erreichte damit aber nur, dass dieser das Geld in Alkohol umsetzte, was die Fahrt noch zusätzlich verzögerte.

Als man endlich in Leipzig ankam, war es bereits dunkel, und der Nachtwächter schwang seine Schnarre. Die Straßen waren menschenleer und die Haustüren verschlossen. Man legte den Fahrgästen nahe, umgehend das nächste Hotel aufzusuchen, doch der Kantor weigerte sich und verlangte, sofort zum Hause Wieck geführt zu werden. Nach einer neuerlichen Geldspende erklärte sich einer der Nachtwächter bereit, den aufgeregten Reisenden zur Wieck’schen Pianoforte-Fabrik zu geleiten. Nur mit Mühe hinderte er ihn daran, laut rufend an die Tür zu hämmern und damit die Ruhe der Nachbarschaft zu stören. »Ich mache das«, bestimmte er und betätigte behutsam den Türklopfer.

Friedrich Wieck war noch nicht zu Bett gegangen. Er öffnete selbst die Tür.

»Da ist so ein Monsieur aus Plauen«, meldete der Nachtwächter. »Ich muss dabei bleiben, sonst geschieht womöglich ein Unglück.«

Friedrich Wiecks Herz schlug so heftig, dass er kaum sprechen konnte. »Herr Kantor Tromlitz?«, fragte er ungläubig.

Der Kantor drängte sich ins Haus. »Wo ist meine Tochter?« Er schaute sich um, als erwarte er, Zeuge einer spätrömischen Orgie zu werden.

Friedrich Wieck starrte ihn verständnislos an. »Oben«, stotterte er. »Sie schläft bereits. Es ist spät.«

Die weiteren Ereignisse waren für den Besucher so peinlich, dass er sich später sogar seiner Gemahlin gegenüber weigerte, sie im Einzelnen zu schildern. Jedenfalls fand er seine Tochter unschuldig schlafend vor. Allein. Ihre Freude, den Vater wiederzusehen, aber auch ihre Überraschung darüber waren ganz offenkundig echt. Bei der anschließenden Aussprache stellte sich zudem heraus, dass der prospektive Bräutigam wohl doch nicht der hemmungslose Verführer war, für den ihn der Kantor gehalten hatte, sondern eher ein ziemlicher Hasenfuß, der bisher noch nicht einmal gewagt hatte, sich seiner Angebeteten zu erklären. »Ich wollte erst Ihre Zustimmung abwarten, Herr Kantor«, gestand er verlegen, und auf seinen Wangen erschienen rote Flecken.

Erst jetzt wurde den drei Beteiligten bewusst, dass Marianne nicht mehr trug als das Nachthemd, mit dem sie zu Bett gegangen war. Friedrich Wieck wandte hastig den Blick ab und errötete noch mehr – ob vor Scham oder aus uneingestandenem Entzücken hätte nicht einmal er selbst sagen können.

»Geh zu Bett, Kind«, murmelte der Kantor versöhnlich. »Wir sprechen morgen weiter.«

Doch Marianne ließ sich nicht abwimmeln. »Was ist eigentlich los?«, rief sie. »Warum bist plötzlich du hier, Papa?«

Der Kantor wollte auf seinem Befehl beharren, doch Friedrich Wieck unterbrach ihn. Er begriff, dass er als Erstes bei Marianne hätte nachfragen müssen. Sie kannte ihn als geradlinigen, energischen Mann, der in jeder Situation das Heft in der Hand behielt. Zu einem solchen passte es nicht, dass er nicht wagte, seine Gefühle zu erklären und seine Wünsche für eine gemeinsame Zukunft. Wie sollte sie später als Ehefrau auf ihn hören, wenn sie sich daran erinnerte, dass er sich zu Beginn hinter ihrem Vater versteckt hatte?

Noch nie zuvor war Friedrich Wieck entschlossener gewesen. »Mamsell Tromlitz«, sagte er mit seiner schneidenden Stimme, die den Kantor zusammenzucken ließ. »In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich gelernt, Sie zu bewundern. Ihr Talent, Ihre Schönheit und Ihr heiteres Wesen haben mein Herz gewonnen. Mit einem Wort: Ich liebe Sie und bitte Sie, meine Frau zu werden.« Erst jetzt brach ihm der Schweiß aus. Während er auf eine Antwort wartete, fing das Talglicht auf der Kommode zu blaken an. Wenn es nicht bald geputzt wurde, würde es verlöschen, und man würde mitten im Dunkeln stehen.

Friedrich Wieck drehte sich um und suchte nach der Lichtschere. Da sah er, dass sämtliche Dienstboten auf der Treppe standen. Der nächtliche Lärm hatte sie wohl herbeigelockt. Auch sie trugen nur Nachthemden und Schlafmützen. Friedrich Wieck musste plötzlich an Adolph Bargiel denken und an dessen stets bereiten Sinn für Humor. Wahrscheinlich würde er gar nicht aufhören können zu lachen, wenn er von dieser peinlichen Situation erfuhr.

Friedrich Wieck runzelte die Stirn. »Kümmere dich um das Licht, August!«, befahl er dem Diener. »Und ihr anderen: verschwindet zu Bett! Es gibt hier nichts zu gaffen.« Dann erinnerte er sich wieder an seine Frage. »Mamsell Tromlitz«, sagte er, diesmal sanft und verlegen. »Haben Sie verstanden, worum ich Sie bat?« Noch nie war ihm Marianne so bezaubernd und begehrenswert erschienen wie jetzt. Ihr Gesicht verschwand fast unter den unzähligen schwarzen Löckchen, die es umrahmten. »Sie sehen genauso aus, wie Sie Klavier spielen«, sagte Friedrich Wieck gerührt. Es war das liebevollste Kompliment, das ihm zu Gebote stand, doch er fürchtete, sie würde es nicht verstehen.

Zu seiner Erleichterung aber lächelte sie plötzlich. »Ist das wahr, Herr Wieck?«, flüsterte sie. Da wurde ihm das Herz ganz weit vor Glück darüber, dass ihr wohl die gleichen Dinge wichtig und wert waren wie ihm selbst.

2

Drei Wochen danach waren sie verheiratet. Die folgenden Monate waren für beide die glücklichsten ihres Lebens. Zum ersten Mal seit langem stand für Friedrich Wieck die Arbeit nicht an erster Stelle. Er, der sich bisher für Frauen kaum interessiert hatte, konnte auf einmal an nichts anderes denken als an dieses junge Wesen, das auf eine so beglückende Weise das Leben mit ihm teilte.

Wie ein Wunder erschien es ihm, wenn er am Morgen erwachte und Mariannes Haar seine Wange berührte, sanfter als das Gewicht eines Blütenblattes und doch tonnenschwer in der Beglückung, die es bei ihm auslöste. Jedes Mal neu erschien es ihm und unfassbar, wenn er seine Hand auf Mariannes weiche, warme Brust legte und zusah, wie die junge Frau langsam erwachte. Sein Leben lang hatte er gemeint, nichts könnte ihn tiefer ergreifen und überwältigen als die Musik. Nun aber lernte er Gefühle kennen, von deren Existenz er nie etwas geahnt hatte. Zum ersten Mal erfuhr er sich selbst und spürte sich als Teil eines Paares. An Mariannes Körper erkannte er seinen eigenen, und wenn er ihren Atem hörte und ihr leises Stöhnen, war ihm, als hätte er endlich das Geheimnis des Lebens begriffen und damit auch das wahre Mysterium der Kunst. In diesen Augenblicken erschien ihm nichts unmöglich. Wenn er jetzt versuchte, seine Gefühle in Musik zu setzen, würde ihm ein Werk gelingen, das jeden, der es vernahm, ins tiefste Herz treffen musste.

Er tat alles, um sie zu erfreuen, und erlebte dabei selbst doch die größte Freude. Er ließ sich bei den Musikstunden vertreten und wanderte mit Marianne hinaus aus der Stadt ins Zaubertal. Einmal nahm er sogar ein spitzes Messerchen mit und versuchte, in den Stamm der größten und schönsten Eiche ein Herz mit ihrer beider Intitialen zu ritzen. Dabei störte es ihn kaum, dass sein Vorhaben misslang und Marianne herzlich darüber lachte. Am nächsten Tag gingen sie an die Elster und mieteten einen Stechkahn. Auch hier erwies sich Friedrich Wieck nicht als der Geschickteste, sodass schließlich Marianne die Führung des Bootes übernahm. Doch das machte ihm nichts aus. Er genoss es fast, diese unbedeutenden Misserfolge zu erleben und dabei zu erfahren, dass er trotzdem geliebt wurde.

Immer mehr bezog er Marianne in seine Arbeit ein. Er überließ ihr die Führung des Haushalts, wie es sich bei einer Ehefrau gehörte. Zugleich aber trat er einen Teil seiner Klavierstunden an sie ab, und es freute ihn, wenn sie in den Laden kam und die Kunden bediente. Alle waren von ihr bezaubert, was man bald auch an den Umsätzen merkte. Sogar die abendlichen Bierrunden im Salon veränderten sich. Seit Marianne in unregelmäßigen Abständen dazukam, brachten einige der Gäste immer öfter ihre Damen mit, und außer Bier wurde nun auch Wein angeboten. Der Wieck’sche Salon gewann an Ansehen. Künstler, die nach Leipzig kamen, um hier aufzutreten, sprachen »bei Wieck« vor, um sich im richtigen Kreis bekannt zu machen.

Wie stolz war Friedrich Wieck, als Marianne das Angebot erhielt, im Gewandhaus bei Mozarts »Requiem« mitzuwirken und bald darauf bei Beethovens C-Dur-Messe! Er konnte die Augen nicht von ihr wenden, wenn sie mit den anderen Sängern auf der Bühne stand, nicht die Einzige, aber die Schönste, die Auffallendste mit einer Stimme, die vom Himmel zu kommen schien. Er meinte, alle im Publikum müssten nur sie sehen und hören, und alle müssten ihn beneiden. Gar nicht genug konnte er bekommen von den Komplimenten, die man ihm ihretwegen machte, und als sie ihm sagte, man habe ihr vorgeschlagen, im Gewandhaus auch als Pianistin aufzutreten, klopfte sein Herz so sehr, dass es ihm fast Angst machte. Ihre Erfolge waren auch die seinen.

Friedrich Wiecks Glück schien vollkommen, als sich herausstellte, dass Marianne ein Kind erwartete. Er war sicher, dass dieses Kind ein Mädchen sein würde, sein kleines Wunderkind, seine Amadea, die er zur berühmtesten Pianistin ihrer Zeit erziehen würde. Er sah sich schon mit ihr von einer Großstadt zur anderen reisen, von einem bedeutenden Konzertsaal zum nächsten. Überall würde es Ovationen geben, Blumen würden auf ihn und seine Tochter herabregnen, und die Geschäftskasse würde so laut klingeln, dass er mit dem Geldanlegen kaum nachkam. Friedrich Wieck, der Leopold Mozart seiner Epoche mit seiner genialen Tochter, für die er bereits den passenden Vornamen gefunden hatte! Clara sollte sie heißen, Clara, die Helle, Strahlende. Ein Mädchen, schön wie seine Mutter, doch noch tausendmal begabter. Ein Glückskind der Musik, eine kleine Göttin am Pianoforte. Eine, die alle anderen in den Schatten stellte und für die es immer nur eines gab: Musik, Musik, Musik – weil sie selbst Musik war.

»Und wenn es ein Sohn wird?« Nach all den Wochen bedingungslosen Zuspruchs fing Marianne auf einmal an, sich zu sorgen. Zu wichtig schien Friedrich Wieck das Geschlecht seines ersten Kindes zu nehmen. Dazu kam noch die ständige Übelkeit, von der sie auf einmal gequält wurde und ein Gefühl der Überforderung, weil ihre Tage zu voll waren, weil ständig nach ihr gerufen wurde und weil – das wurde ihr erst jetzt bewusst – ihr Gatte zu viel von ihr erwartete.

Das ungeborene Kind machte sie müde. Sie wäre am Morgen gerne länger liegen geblieben, anstatt zum Klavierunterricht zu eilen. Sie hätte gerne das eine oder andere Kleidungsstück für ihr Kind gestrickt, anstatt im Laden zu stehen und den Kunden genehm zu sein. Sie wäre gern früher schlafen gegangen, statt im Salon die Gäste zu begrüßen. Alles, was sie bisher genossen hatte, wurde ihr auf einmal zur Last. So lächelte sie nicht mehr, wenn Friedrich Wieck nach ihr verlangte. Stattdessen wies sie ihn von sich, erst behutsam, dann immer schroffer, weil er nicht hören wollte. »Lass mich in Ruhe!«, fuhr sie ihn an. »Lass mich endlich in Ruhe!« Dabei sah sie, dass er erst errötete und dann erbleichte und mit den Händen seine Wangen bedeckte. Noch war ihr diese Bewegung bei ihm unbekannt, doch sie spürte, dass sich der Zustand ihrer Ehe veränderte. Trotzdem blieb sie bei ihrer ablehnenden Haltung, und es machte ihr nichts aus, dass sich Friedrich Wieck von ihr zurückzog. Hauptsache, man ließ ihr endlich den Frieden einer Schwangeren, den sie so dringend brauchte.

Das Kind wurde geboren. Es war ein Mädchen. Marianne meinte, nun müsse ihr Gatte endlich zufrieden sein. Er aber sah nur, dass dieses Kind schwächlich war und dass es winzige Händchen mit kraftlosen, kurzen Fingern hatte. Keine Klaviertatzen, wie er es so sehnsüchtig erwartet hatte. »Hier ist deine kleine Clara«, sagte Marianne mit erschöpfter Stimme, aber versöhnlich nach all den schweren Monaten.

Doch Friedrich Wieck schüttelte den Kopf. »Ihr Name soll Adelheid sein«, erklärte er und ging hinaus.

Als Adelheid nach neun Monaten starb, wunderte es ihn kaum. Er hatte in letzter Zeit so viel gearbeitet, dass er die Gegenwart dieses Kindes kaum noch bemerkte. Es war ihm fremd geblieben, und auch Marianne war ihm fremd geworden. Zwar bestand ihre Ehe weiter, denn so war es Pflicht nach den Gesetzen Gottes und des Staates, aber die Liebe war erloschen, irgendwann auf der Strecke geblieben, als ihn seine junge Frau zurückwies, der er sich geöffnet hatte wie noch nie einem Menschen zuvor.

Lass mich in Ruhe ... Er ließ sie in Ruhe und verschloss sich bis zu dem Augenblick, als man ihm sein zweites Kind entgegenhielt: wieder ein Mädchen, aber diesmal ein kräftiges, gesundes. Er brauchte nur die Hände zu sehen, die wie zwei selbstständige Lebewesen nebeneinander auf dem Steckkissen lagen. »Klaviertatzen«, murmelte er und errötete vor Freude. »Richtige kleine Elefantenpfoten!« Und er streichelte diese Hände, die für alle Welt einfach nur die Hände eines Neugeborenen waren, für ihn aber die Symbole der ersehnten Zukunft. »Du wirst sie alle überflügeln, meine süße Clara«, flüsterte er. »Hummel oder Moscheles – man wird sie vergessen, wenn man dich spielen hört.« Er schämte sich nicht, dass Tränen über seine Wangen flossen und auf die Wangen der kleinen Clara tropften, die ihn mit großen dunklen Augen anblickte, als verstünde sie alles.

Alwin wurde geboren und danach Gustav, doch Friedrich Wieck nahm die Knaben kaum zur Kenntnis. »Söhne sind nichts Besonderes«, antwortete er, als ihm Marianne vorwarf, er kümmere sich nicht um die Knaben. »Das Höchste, was man von den Burschen erwarten kann, ist, dass sie anständige Kerle werden.« Dafür aber, so lautete die unausgesprochene Aufforderung an seine Frau, habe die Mutter zu sorgen.

Es war, als hätte Friedrich Wieck nur ein einziges Kind, seine Clara, der er leise Tonleitern vorsang, der er die Klavierhändchen führte und an deren Zimmer er nicht vorbeigehen konnte, ohne wenigstens einen Blick hineinzuwerfen. Danach wandte er sich wieder seinen mannigfachen Tätigkeiten zu, unterrichtete, führte die Musikalienhandlung, tüftelte an der Verbesserung seiner Klaviere herum, organisierte Veranstaltungen und reiste immer wieder nach Wien, um Klaviere auszusuchen und den Herstellern Vorschläge zur Perfektionierung ihrer Instrumente zu unterbreiten.