4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Du kannst dein Leben ändern, doch nicht die Vergangenheit

Die Zwillinge Robin und Sarah standen sich eigentlich nie sehr nah. Sie waren sich nicht einmal besonders ähnlich. Trotzdem liebten sie einander innig. Doch eine grausame Schicksalswendung zwang die Geschwister dazu, getrennte Wege zu gehen. Jetzt, mit Anfang 30, leidet Robin an Panikattacken und kann nicht einmal das Haus verlassen. Sarah hingegen führt das Leben ihrer Träume. Doch das alles droht zu zerbrechen, als sich Sarah dem denkbar schlimmsten aller Vorwürfe stellen muss. Um ihr Leben wiederzubekommen, muss sie tief in ihrer Vergangenheit graben. Und dafür braucht sie Robin dringender denn je.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 538

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Das Buch

Die Zwillinge Robin und Sarah standen sich eigentlich nie sehr nah. Sie waren sich nicht einmal besonders ähnlich. Trotzdem liebten sie einander innig. Doch eine grausame Schicksalswendung zwang die Geschwister dazu, getrennte Wege zu gehen. Jetzt, mit Anfang 30, leidet Robin an Panikattacken und kann nicht einmal das Haus zu verlassen. Sarah hingegen führt das Leben ihrer Träume. Doch das alles droht zu zerbrechen, als sich Sarah dem denkbar schlimmsten aller Vorwürfe stellen muss. Um ihr Leben wiederzubekommen, muss sie tief in ihrer Vergangenheit graben. Und dafür braucht sie Robin dringender denn je.

Die Autorin

Holly Seddon wuchs im Südwesten Englands auf und lebt mittlerweile mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Amsterdam. Sie arbeitete fünfzehn Jahre lang in verschiedenen Nachrichtenredaktionen. Als freie Journalistin schreibt sie für Magazine, Tageszeitungen und Onlinemedien.

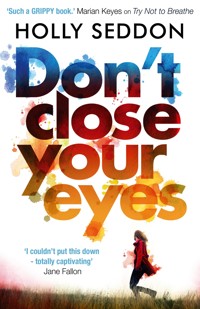

Lieferbare Titel

Locked in

Aus dem Englischen von

Jens Plassmann

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel Don’t Close Your Eyes bei Corvus, London.

Copyright © 2017 by Holly Seddon

Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81637 München

Redaktion: Evelyn Ziegler

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München, unter Verwendung eines Motivs von

© Igor Ustynskyy/Moment/GettyImages

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN 978-3-641-21673-3V002

www.heyne.de

Für meine Freunde

Kapitel 1

Gegenwart

Robin

In flachen Zügen atmet Robin die stickige Luft ein und stößt sie rasch wieder aus. Staubkörner tanzen am Ende eines Sonnenstrahls. Robin versucht, nicht daran zu denken, wie diese winzigen Teilchen ihre Lungen füllen und ihren Körper zu Boden drücken.

Draußen glänzt Manchester asphaltgrau und feucht, aber in der Luft liegt eine gewisse Frische, ein erstes Liebäugeln mit dem Frühling. Unmittelbar spüren wird Robin das nicht. Sie wird diesen kribbelnden Dunst nicht an ihre Haut heranlassen. Und er wird auch nicht gemächlich den Stoff ihres ausgeblichenen schwarzen T-Shirts durchdringen.

Ein Bus rauscht am Fenster vorbei. Seine Reifen wühlen die Pfützen kurzzeitig zu Gischt auf und bespritzen die Fassade ihres Hauses und die der unmittelbaren Nachbarn mit einem Schwall Wasser. Sehen kann Robin das nicht. Sie hört nur den Guss und den verärgerten Ausruf der Frau, deren »Scheiß-Jeans jetzt klatschnass« ist.

Robin hat gestern das Haus nicht verlassen, und sie wird heute nicht nach draußen gehen. Auch morgen wird sie drinbleiben, sofern es bei ihr nicht gerade brennt oder alles unter Wasser steht. Genauso, wie sie die letzten Jahre dringeblieben ist. Und bis vor ein paar Wochen war Robins Leben auf diese Weise auch rundum gut und sicher gewesen. Eine behagliche Muschel. Ihre Tage verbringt sie damit, auf ihrem Schrittzähler die empfohlenen zehntausend zu erreichen, fernzusehen, genügend Tonnen Eisen für einen Brückenbau zu stemmen und ziellos im Netz zu surfen.

Robin tut alles vorsichtig und mit Bedacht. Auf Klingeln an der Haustür reagiert sie nur, wenn der Besuch angekündigt ist. Treffen die online bestellten Lebensmittel außerhalb des vereinbarten Zeitfensters ein, dürfen die genervten Fahrer sie wieder ins Lager zurückkarren. Unerwartete Pakete werden nicht angenommen. Demnächst findet ein Referendum statt, aber Robin hat keine Lust, mit irgendeinem Klinkenputzer in schlecht sitzendem Anzug an ihrer Haustür über Politik zu diskutieren.

Gerade klopft wieder jemand an ihrer Tür. Zuerst noch ganz dezent, dann aber steigert sich das Ganze in ein frustriertes Crescendo. Robin reckt trotzig das Kinn und starrt finster entschlossen auf den Fernseher, der ihr bunte Farben und sanfte Stimmen anbietet. Das Programm für Kleinkinder. Minutenlang entfalten sich Geschichten, in denen simple Aufgaben gemeistert, Freunde hilfsbereit unterstützt oder lustige neue Fähigkeiten erlernt werden. In dieser Welt ist niemand schlecht, existieren weder Schuld noch Angst. Alle sind glücklich.

Das Hämmern an der Tür wird verzweifelter, und Robin ermahnt sich, tief durchzuatmen. Sie konzentriert sich darauf, wie die Luft ihren Brustkorb füllt und ausdehnt und wie sie anschließend ganz langsam durch die Zähne wieder zischend entweicht. Ihr Blick bleibt fixiert auf die Mattscheibe.

Sarah

Mein Kind ist mir entrissen worden, und ich kann nichts dagegen tun. Vor vier Tagen spazierte sie fröhlich an der Hand ihres Onkels aus dem Raum, und das war das letzte Mal, dass ich ihr goldblondes Haar, ihre Rehaugen und ihr rosiges Näschen gesehen habe. Lächelnd und ahnungslos winkte Violet mir zu, während ich an meinem eigenen Esstisch saß und mir Vorwurf um Vorwurf anhören musste, ohne etwas erwidern zu dürfen.

Jim saß da, eingerahmt von seinen Eltern. Wir hatten gerade »im Kreis der Familie« zu Mittag gegessen, wofür ich den ganzen Morgen in der Küche gestanden und gekocht hatte. Statt mich nun – wie üblich – die Teller abräumen zu lassen, hatte Jim sich geräuspert, seinen Bruder mit einer kurzen Handbewegung aufgefordert, Violet hinauszubringen, und dann begonnen, seine Liste vorzulesen. Punkt für Punkt, knapp wie Pistolenschüsse.

Danach saßen wir alle einen Moment lang wie gelähmt da, bis Jim zu seiner Mutter sah und auf ihr ermutigendes Nicken hin sagte: »Ersparen wir uns, das Ganze endlos in die Länge zu ziehen. Du packst deine Sachen und gehst. Wir haben dir etwas besorgt, wo du unterkommen kannst, bis du wieder auf eigenen Füßen stehst.«

Sie legten mir die Hände auf die Schultern, brachten mich nach oben und überwachten, wie ich meine Taschen packte. Anschließend führten Jim und sein Vater mich aus meinem Haus zu einem Taxi. Der Schock saß so tief, dass ich nicht einmal weinte, sondern nur eine Viertelstunde lang stumm aus dem Seitenfenster sah.

Alles Blut wich mir aus den Wangen. Wieder und wieder ging ich die Liste der Dinge durch, die Jim mir vorgehalten hatte, und versuchte zu verstehen.

1. Eifersucht

Ich hatte erwartet, dass er etwas anfügen würde. Aber er hatte nur ruhig und bestimmt das Wort »Eifersucht« gesagt, ohne dabei den Blick von dem Blatt Papier in seiner Hand zu heben.

Zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch, das Ganze wäre womöglich nur eine Art Scherz, den er sich in Gegenwart von Mutter und Vater gönnte, während sein sonst betont herzlicher kleiner Bruder mit Violet in einem anderen Raum war.

Doch das erlösende Lachen blieb aus. Er hakte nur immer weiter die Punkte auf seiner Liste ab. Seine Eltern hielten selbstversunken die Hände im Schoß verschränkt und hörten, wie ihr Sohn die schrecklichsten Behauptungen über mich aufstellte. Über mich und unser fast vierjähriges Mädchen.

Jim glaubt, ich wäre eifersüchtig auf die Zuneigung, die er Violet entgegenbringt. Eifersüchtig auf das innige Verhältnis, das die beiden seit frühesten Tagen so unübersehbar verbindet. Eifersüchtig darauf, dass sie gemeint ist, wenn er von der Arbeit nach Haus kommt und ruft: »Na, wo ist denn mein Liebling?«

Unsere Kleine. Zwar bin ich diejenige gewesen, die sie als Baby den ganzen Tag füttern durfte, die bis zur völligen Erschöpfung sämtliche Hausarbeiten nur mit einer Hand erledigen konnte, weil mein Koalababy sich permanent an mich klammerte, und die sich bei ihren ständigen Schreianfällen die Ohren zuhalten und auf die Zähne beißen musste, aber sobald Jim um Viertel nach sechs durch die Tür trat, schossen ihre Ärmchen in die Höhe und sie strampelte, begleitet von affenähnlichen Kreischlauten, in seine Richtung.

Auf sie bin ich dabei jedoch nie eifersüchtig gewesen. Wenn überhaupt, dann auf ihn. Ich hätte ihre Liebe gerne ganz für mich allein gehabt. Dennoch habe ich ihnen ihre besondere Verbindung nie missgönnt, sondern sie vielmehr mit Wohlgefallen betrachtet. Ein Bild gelebter Innigkeit. Der liebevolle, hart arbeitende Mann, unser behagliches Heim und unser bezauberndes Baby.

Alles schön ordentlich an seinem Platz, aufgereiht wie Dominosteine.

Kapitel 2

1989

Robin

Robin schrammt mit den Spitzen ihrer Lackschuhe an der Mauer entlang. Bloß weil sie klein ist, heißt das noch lange nicht, dass sie herausgeputzt wie ein dämliches Püppchen herumlaufen muss. Sarah ist die, der adrettes Aussehen so wichtig ist. Sarah tanzt ständig vor dem Spiegel hin und her und bewundert wie Rapunzel ihr goldenes Haar. Ihren Eltern würde es natürlich gefallen, wenn Robin mehr wie Sarah wäre. Ein Gedanke, bei dem Robin ein säuerlicher Geschmack in den Mund steigt.

»Robin!«

»Ja?«

»Was soll denn das? Man spuckt doch nicht einfach so aus!«

Robin sieht mürrisch zu ihrer Mutter auf.

»Ich hatte so einen ekligen Geschmack im Mund«, sagt sie und fährt gedankenlos fort, mit ihren Schuhen die Mauer entlangzukratzen.

»Robin! Herrgott, was machst du da?«

Ups!

»Nichts.«

»Du ungezogenes Ding! Die Schuhe sind nagelneu.«

Die Mutter steht breitbeinig vor ihr, Hände in den Hüften. Im Gegenlicht der Sonne wirkt ihre Silhouette schärfer konturiert, als sie in Wahrheit ist. Eigentlich ist ihre Mutter eher weich.

»Sie glänzen so hässlich«, erklärt Robin, obwohl ihr schon klar ist, dass sie diese Diskussion nicht gewinnen kann.

Sarah hält sich dicht neben ihrer Mutter und trägt denselben Ausdruck besorgter Missbilligung zur Schau. Auch nach einem langen Tag in der Schule sitzen Sarahs Zöpfe noch perfekt. Das Sommerkleid mit den Vichy-Karos ist sauber, und unter keinem ihrer Fingernägel zeichnet sich diese unheilvolle schwarze Drecklinie ab.

Die dunklen Haare von Robin sind dagegen schon vor der ersten Pause aus dem Gummi geflutscht. Kein Haarband der Welt könnte diesen dichten Wust an Locken bändigen, der permanent seine Form zu ändern scheint. Ein paar Jahre später wird Robin ihn sich mit der Küchenschere in groben Büscheln abschneiden lassen, aber so weit ist es noch nicht.

Einstweilen werden Robin und Sarah noch in einen Topf geworfen, schließlich sind sie Zwillinge. Doch die Unterschiede könnten kaum größer sein: blond und brünett; groß und klein; immer korrekt und nie zu bändigen.

In der Anfangszeit hatte ihre Mutter Angela – genannt Angie – noch dieses ganze Zwillingszeug gemacht, also identische Mützen, Kleidchen und Schuhe gekauft. Doch fast vom ersten Tag an war Sarah so viel größer gewesen und hatte sich so viel älter benommen, dass die aufeinander abgestimmte Kleidung ihre Verschiedenheit bloß noch unterstrich. Bis heute zählen die Geschichten, wie wildfremde Leute unerschütterlich darauf beharrten, dass die Mädchen unmöglich Zwillinge sein können, zum festen Anekdotenschatz der Familie Marshall.

»Ich sollte es wissen«, versicherte Angie solchen Zweiflern stets mit gespieltem Seufzer. »Immerhin musste ich sie beide rauspressen.«

»Mein süßer Krümel«, so nennt sie ihr Vater Jack, wenn Robin neben ihm auf dem Sofa sitzt und die Füße baumeln lässt, die längst noch nicht den Boden erreichen. Oder wenn sie ihm sonntags in der Garage den ganzen Nachmittag lang unermüdlich Holzteile, Nägel oder Leim reicht, weil er wieder etwas repariert, das Angie viel lieber einfach ersetzen würde. »Ich bin doch keine wandelnde Bank, Ang«, erklärt er in diesen Fällen immer, worauf sie mit einem ihrer gekünstelten Seufzer bloß erwidert: »Wie wahr, wie wahr.«

Nach dem ersten Tag des neuen Schuljahres machen sich Robin und ihre Schwester auf den Heimweg. Die Köpfe baumeln kraftlos zur Seite, und in den Brotboxen klappern die Sandwichreste. Ihr Gespräch versiegt in Gähnen und Stöhnen. Nach sechs Wochen Spielen und Fernsehen ist der erste Tag zurück in der Schule immer schrecklich ermüdend. Für gewöhnlich holt ihre Mutter sie nicht mehr ab – schließlich sind sie inzwischen groß, werden nächsten Monat schon neun –, aber heute ist eine Erster-Schultag-Ausnahme. Robin ist bereits zweimal ermahnt worden und kann es kaum erwarten, morgen auf dem Heimweg endlich wieder nach Lust und Laune zu bummeln, auch wenn ihre Schwester dabei bestimmt wieder die Möchtegernerwachsene gibt. Schon erstaunlich, was sechzehn Minuten für einen Unterschied machen können. »Ich bin die Ältere«, betont Sarah ständig, woraufhin Robin die Augen verdreht und missmutig denkt: Wenn ich doch nur größer wäre, dann wäre alles anders.

Robin runzelt die Stirn. Vor ihnen steht halb auf dem Bürgersteig ein schwarz funkelnder BMW mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Die Mütter mit kleineren Kindern murren unüberhörbar und tun sich betont schwer, ihre Buggys an dem Hindernis vorbeizumanövrieren. Die Fahrertür schwingt auf, und eine Frau in einem teuer aussehenden Mantel gleitet heraus. Das glänzende Haar wippt elastisch. »Es tut mir ja so leid«, flötet sie in Richtung der anderen Mütter. »Ich habe einfach keinen Parkplatz gefunden.«

Die anderen Frauen würdigen sie keines Blickes, doch die strahlend schwungvolle BMW-Mutter beginnt, ganz aufgeregt zu winken, weil sie jemanden entdeckt hat. Es ist der neue Junge in der Klasse von Sarah und Robin. Mit hüpfendem Rucksack rennt er auf sie zu. Seine Haare müssen gegelt sein, denn sie bewegen sich kein bisschen. Er klettert auf den Beifahrersitz, und der Wagen rollt vorsichtig vom Bürgersteig, bevor er fast lautlos davonrauscht. Robin ist unbeeindruckt.

Sarah

Wir haben einen neuen Jungen in unserer Klasse. Er sieht so gut aus wie Jordan Knight von New Kids on the Block und ist so still wie eine Maus. Er hat blonde Haare, dunkle Augen und Wangenknochen wie die Fotomodelle im Athena-Postershop. Unsere neue Lehrerin, eine elegante alte Lady mit langem Silberhaar, die Mrs. Howard heißt und die laut Robin bestimmt eine Hexe ist, ließ ihn nach vorne kommen und sich vorstellen. Prompt liefen seine Ohren rot an, und als er den Mund öffnete, kam kein einziger Ton heraus. Schließlich verzog Mrs. Howard kurz den Mund und sagte: »Das ist Callum Granger. Er ist neu auf unserer Schule. Ich hoffe, ihr nehmt ihn freundlich in eurer Mitte auf.«

Ich schrieb »Callum« in mein Übungsheft und malte ein Herz drumherum, damit ich seinen Namen besser behielt. Als ob ich den je vergessen würde.

In der Mittagspause sah ich ihn allein auf der Freundschaftsbank sitzen. Er hielt die Knie eng zusammengepresst, aß einen Apfel und las The Ghost of Thomas Kempe. Die anderen Jungs spielten mit einem Tennisball, den sie wild herumkickten, und sobald sie in die Nähe von Callum kamen, zog der einfach nur seine Beine aus dem Weg und las weiter.

»Hi«, sagte ich und lächelte ihn auf meine allerfreundlichste Art an. »Ich bin Sarah.«

»Hi«, sagte er. »Ich bin Callum.« Einen Moment lang rechnete ich schon damit, dass er mir zur Begrüßung die Hand reichen würde.

»Weißt du, dass das die Freundschaftsbank ist?«, fragte ich.

Seine Ohren liefen wieder rot an, und er sagte, das hätte er nicht gewusst.

»Darauf setzt man sich, wenn man sich allein fühlt und mit jemandem spielen möchte«, erklärte ich. Ich liebe es, anderen die Vorschriften und Gewohnheiten an unserer Schule zu erklären. Ich bin schon hier, seit ich vier bin, und kenne sie alle.

Ich bot Callum an, ihm die Schule zu zeigen. Er sah auf sein Buch, klemmte ein Lesezeichen zwischen die Seiten und klappte es zusammen. Dann kam er mit, und ich zeigte ihm den Sportplatz, wo unsere Spiele ausgetragen werden, das undichte Schwimmbad, das nicht mehr benutzt wird, den Hausmeisterschuppen, in dem es spukt, und – um ihn zum Lachen zu bringen – die Außentoiletten der Mädchen. Da wurde er wieder ganz rot.

Er erzählte, dass er hier in unseren Ort, Birch End, gezogen ist, weil sein Dad eine neue Stelle angenommen hat. Sein Dad muss in der Colafabrik in Reading irgendwas Wichtiges sein. Aber Freigetränke kann Callum nicht besorgen, weil sein Dad es nämlich nicht mag, wenn man ihn um Sachen bittet. Er scheint überhaupt alles sehr genau zu nehmen.

Jetzt ist die Schule aus, und schon hat Mum mit Robin schimpfen müssen. Erst schrappte sie mit ihren neuen Schuhen an der Mauer entlang, und ich hab sie extra nicht verraten, aber dann fing sie plötzlich völlig grundlos an herumzuspucken, und da hat Mum mit ihr geschimpft. Keine Ahnung, warum sie immer solche Sachen macht, denn erwischt wird sie jedes Mal. Manchmal habe ich fast das Gefühl, sie will Ärger bekommen. Ich weiß allerdings nicht, wie jemand sich wünschen kann, Ärger zu bekommen. Alles ist doch so viel angenehmer, wenn man sich anständig benimmt. Ich bemühe mich jedenfalls immer darum, alles richtig zu machen.

Dad nennt mich seine süße Streberin. Mum sagt, ich bin ihr Goldschatz.

Mum tut gern so, als hätte sie endgültig die Nase voll von Dad. Und er albert gerne herum und gibt Mum Namen wie »Mein Hausdrachen« oder macht Witze über keifende Frauen. Aber ich glaube trotzdem, dass sie einander noch immer sehr lieb haben. Wenn wir gemeinsam Stars in their Eyes oder Roseanne gucken, kuscheln sie sich auf dem Sofa aneinander, und die blonden Haare von Mum fallen über seine Brust, während seine Hand locker auf ihrem Bein liegt. Wenn wir im Auto sitzen, reden sie ununterbrochen miteinander, als hätten sie sich seit Wochen nicht gesehen, und Robin und ich versuchen schon gar nicht mehr, sie zu unterbrechen, um Nachschub an Opal Fruits oder anderen Süßigkeiten zu erbetteln. Wir spielen »Ich sehe was, was du nicht siehst« oder »Gelbes Auto«, wo diejenige, die zuerst ein gelbes Auto sieht, laut »Gelbes Auto!« ruft und der anderen auf den Arm boxen darf. Das Spiel endet zwar immer in Tränen, doch davor bereitet es irren Spaß, und meine Schwester und ich pressen uns die Nasen an der Scheibe platt und kommen aus dem Lachen kaum noch raus. Meine Schwester treibt mich oft in den Wahnsinn, aber wenn sie eins weiß, dann, wie man Spaß haben kann, das muss ich ihr lassen.

Kapitel 3

Gegenwart

Robin

Von ihrem Schlafzimmerfenster im zweiten Stock kann Robin nach hinten heraus in neun verschiedene Wohnungen sehen. Steigt sie ein Stockwerk tiefer und klettert in ihrem Gästezimmer-Schrägstrich-Fitnessraum auf die Fensterbank, kommen drei weitere auf jeder Seite dazu. Jede Wohnung, die zum Hof liegt, hat an dieser Front drei Fenster. Die Leben, die sich hinter diesen rechteckigen Sichtfeldern abspielen, kennt Robin nicht. Als wären es Bildertrommeln aus der Frühzeit des Kinos, treten in den Fensterschlitzen Menschen auf und schweben scheinbar mühelos durch den Bildausschnitt, bevor sie wieder entschwinden.

Inzwischen ist später Vormittag, daher sind die meisten Fenster leer und bleiben es auch bis zum Abend. In einer der oberen Wohnungen hantiert eine Putzfrau ruppig mit dem Wischmob herum. Ein weites, knallbuntes Oberteil schlenkert um ihren massigen Körper wie ein Zirkuszelt. Ihre Schultern bewegen sich rhythmisch. Entweder hört sie gerade Musik oder ihr geht welche durch den Kopf. In der Wohnung unten rechts kommt die alte Dame wie jeden Tag ihren häuslichen Pflichten nach. Ihre Handschuhe leuchten gelb wie Ringelblumen, und ein blauer ärmelloser Kittel schützt die schlichten Kunstfasersachen, die sie trägt.

Im Wohnzimmer genau in der Mitte des Gebäudes sind sowohl der Mann als auch die Frau zu Hause. Mr. Elster. Robins ganz spezieller Freund.

Elster ist natürlich nicht sein richtiger Name. Eigentlich heißt er Henry Watkins und seine Frau Karen Watkins. Aber schon bevor Robin dies erfuhr, war Mr. Elster – wie sie ihn wegen des auffälligen grauen Streifens im ansonsten schwarzen Haar taufte – zu einem wichtigen Bestandteil ihres festen Tagesablaufs geworden.

Denn jeden Morgen verfolgt Robin mit angehaltenem Atem, wie Mr. Elster und ein kleiner Junge (den sie Little Chick nennt, da sein Name im Internet nicht herauszufinden ist) aus dem gemeinschaftlichen Garten des Hauses treten, die nächtlichen Regentropfen vom Roller des Jungen schütteln und sich über das bucklige Kopfsteinpflaster des schmalen Gässchens kämpfen, das zwischen den Hinterhöfen und Gärten verläuft.

»Guten Morgen, Mr. Elster« zu sagen bildet eine grundlegende Basis für jeden Tag. Sobald das draußen ist, kann der Tag beginnen. Bis dahin jedoch gibt es keinen Tee, keinen Toast, kein Schrittezählen, kein Hanteltraining, kein beschauliches Kinderprogramm, rein gar nichts.

Selbstverständlich existieren daneben noch andere Bausteine, aus denen sich Robins Tag zusammensetzt. Die Schritte. Die Gewichte. Die Post, die durchgesehen und gewissenhaft missachtet werden muss. Das Verstecken. Und das Beobachten. Besonders das Beobachten. Wenn ich in meiner Aufmerksamkeit nachlasse, sterben Menschen, glaubt Robin. Und anders als die meisten ihrer »Was wäre wenn«-Gedanken birgt dieser eine gewisse Wahrheit.

Robin hatte gar nicht beabsichtigt, etwas Besorgniserregendes im Haus der Elsters zu bemerken. Sie beobachtete nur, damit keinem etwas geschah. Sich einzumischen hatte Robin nie gewollt. Für sie stand die Elsterfamilie für alles, was gut war in der Welt. Sie war liebevoll, fürsorglich, normal. Und Little Chick und Mr. Elster hatten das auch verdient. Schließlich blieben Elstern sich ein Leben lang treu. Zumindest sollten sie das.

Als dann Mrs. Elster mit ihrem Freund das Gässchen hochkam und Robin mitansehen musste, wie sie sich angeregt unterhielten, umarmten, küssten und noch weit mehr, da konnte sie den Blick nicht abwenden. Hilfloser Zorn hielt sie an ihrem Platz hinter den Vorhängen gefesselt.

Gerade beobachtet sie die Familie erneut. Der nichts ahnende Ehemann und seine Frau, diese tickende Zeitbombe, die in diesem Moment streitsüchtig den Zeigefinger reckt.

Im Erdgeschoss klatscht die Post auf die Fußmatte und der Briefschlitz fällt klappernd wieder zu. Robin will schon nach unten gehen, um sie aufzusammeln und ungeöffnet den hübschen Stapeln zuzuordnen, die sie bereits gebildet hat, aber kaum betritt sie den dicken Teppichboden auf dem Treppenabsatz, da beginnt das Klopfen. Robin wartet. Vielleicht ein Spendensammler für eine Wohltätigkeitsorganisation mit seinem Clipboard. Oder ein Politiker. Oder der ungebetene Besuch eines Vertreters für billige Kunststofffenster. Oder sonst jemand. Mal abgesehen von der Option, die Tür aufzureißen und die ganze Außenwelt einfach hereinplatzen zu lassen, blieb nur die Möglichkeit abzuwarten, um es in Erfahrung zu bringen.

Tock, tock. Noch ist der Klopfer höflich, aber seine Knöchel geben keine Ruhe.

Tock, tock, tock. Schon dringlicher.

Tock, tock, tock, tock, tock. Schnelles, energisches Stakkato. Jetzt ist Robin klar, dass es sich bei diesem namenlosen und gesichtslosen Menschen an ihrer Tür, bei diesem ungeduldigen, wütenden Besucher um »sonst jemand« handeln muss. Sie verharrt auf dem Treppenabsatz und zählt die Sekunden, bis er endlich aufgibt. Siebenunddreißig. Seine Entschlossenheit versetzt ihre Nerven in höchste Alarmbereitschaft.

Sarah

2. Lügen

Warum das auf der Liste stand, verstehe ich. Ich habe Jim eine Menge Lügen erzählt. Zu Beginn waren es Auslassungen. Dann ging ich vom Auslassen über zum Verdrehen und daraus wurde glasklares Erfinden.

Ich war eben erst nach Godalming in Surrey umgezogen, da haben Jim und ich uns über die Arbeit kennengelernt. Nach langer Zeit mein erster Job. Ich platzte geradezu vor Motivation.

Als Jim mich nach Geschwistern fragte, behauptete ich, keine zu haben. Und meine Eltern wären tot. Viele Jahre lang fühlte sich diese erste Lüge wie eine richtige Entscheidung an: Ich habe keine Familie.

Er erzählte von seiner Familie und seinen stillen Träumen, und ich wusste sofort, dass er der Richtige ist. Ich zog bei ihm ein. Ach Gott, endlich konnte ich atmen. Ich konnte lächeln. Alles war normal und komplett und gut. Ich hatte es geschafft.

Eine Lüge folgte der anderen, und sie verfestigten sich. Zahllose Nachfragen, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Löcher entstanden, die irgendwie gefüllt werden mussten und das in der Regel aus dem Stegreif. Mit der ersten Lüge entscheidet man sich für einen Weg, und dann gibt es kein Zurück mehr.

Ich entschied mich für Jim und dafür, eine nette, normale Sarah zu sein, die in Godalming lebt. Vor allem aber entschied ich mich für Violet.

Jim und ich mussten erst lernen zusammenzuleben und einen Haushalt zu teilen. Einige peinliche Situationen mussten in dieser Anpassungszeit überstanden werden, aber unsere Kleine machte sie alle rasch vergessen. Sie war ein Frühchen und bedurfte besonders großer Aufmerksamkeit. Ich liebte sie von der ersten Sekunde an.

Nachts, wenn alle schliefen, betrachtete ich das winzige Babypüppchen, aus dessen Strampler die dünnsten Beinchen ragten, die ich je gesehen hatte. Mein Baby. Ich flüsterte es mantragleich wieder und wieder: »Mein Baby, mein Baby, mein Baby.«

In meiner ersten Nacht allein mit ihr wurde ich das Gefühl nicht los, mir wollte jemand einen gigantischen Streich spielen. Dieses unvorstellbar kleine, erschreckend zerbrechlich wirkende Wesen wurde einfach meiner Obhut überlassen? Keinerlei Instruktionen, niemand vom Krankenhaus, der das Haus inspizierte, keiner, der jeden meiner Schritte überwachte?

Ich beobachtete den Puls, der in Violets winzigen Adern schlug. Ein klitzekleines Licht, das an- und ausging. Mein Atem, den ich zuerst zwischen jedem Pulsschlag besorgt anhielt, beruhigte sich, die Angst wich, und nach und nach löste sich die Anspannung. Ich begann daran zu glauben, dass wir alle in Sicherheit waren.

Zu Anfang gelang es mir nicht immer, ihrem nächtlichen Schreien ein Ende zu bereiten, und oft weinte ich vor Verzweiflung in den frühen Morgenstunden still vor mich hin. Jim aufzuwecken hätte nichts gebracht, denn was hätte er schon tun können, außer zu bemerken, wie übermüdet ich war?

Aber wir schafften auch das. Ich schaffte das.

Und so ungeheuer schlimm war es nicht. Zu den nächtlichen Strapazen aus Tränen und warmer Milch kamen zwar noch die immensen Anforderungen ans eigene Durchhaltevermögen, doch eine Woge der Liebe milderte das alles ab.

Als Jim den zweiten Punkt auf der Liste aussprach, »Die Lügen«, habe ich allerdings nicht gewusst, was genau er damit meinte. Er sagte das Wort ganz leise, wie ein verbotenes Schimpfwort.

Ich sah ihm in die Augen und sagte: »Lügen? Was für Lügen?«

Ich hätte lieber »Welche der Lügen?« fragen sollen, schließlich gab es so viele davon. Sie waren aus mir herausgesickert wie Blut aus einer Wunde.

Kapitel 4

1990

Robin

Robin und ihre Schwester übernachten heute zum ersten Mal bei Callum. Vor ein paar Monaten trafen sich ihre Mütter zufällig beim örtlichen Friseur und waren einander auf Anhieb so sympathisch, dass sich daraus eine Freundschaft zwischen ihren Eltern und den Grangers entwickelt hat. Seitdem sehen ihre Wochenenden komplett anders aus. Bei der Familie Marshall ist Schluss damit, dass samstags auf dem Schoß der Eltern vor dem Fernseher zu Abend gegessen wird. Jetzt steht nachmittags baden und Haare waschen auf dem Programm. Abends sitzen dann alle um einen großen Esstisch herum, und die Erwachsenen unterhalten sich über langweiliges Zeug und machen nervende Witze, die sie anscheinend bewusst so formulieren, dass Robin, Sarah und Callum ausgeschlossen sind.

Hilary, die Mutter von Callum, kocht Dinge, die sie auf Masterchef mit Lloyd Grossman oder Food and Drink mit Michael Barry gesehen hat. Meist ist ein »coulis« oder ein »jus« dabei. Robin vermisst die Samstage auf dem Sofa mit Hühnchensticks oder Pizza. Callums Dad redet den ganzen Abend bloß über Geld. Wie viel er davon hat, mit wie viel »Bonus« er in diesem Jahr rechnet und was er alles dafür kaufen wird. Robins Mum lacht dazu unangenehm schrill, und am nächsten Morgen streitet sie sich stundenlang mit Robins Dad darüber, warum er nicht auch all die Sachen kaufen will oder kann, die Drew Granger sich anschafft.

In der Regel enden die Abende mit einer unsicheren Autofahrt nach Hause. Von den Vordersitzen dringt warme, stark nach Alkohol riechende Atemluft nach hinten, und die Mädchen schnallen sich nervös die Gurte um. Da die Polizei aber strenger durchzugreifen beginnt und zunehmend mit mobilen Atemtestgeräten kontrolliert, hat ihr Dad gesagt, das wäre es nicht wert, denn mit dem Führerschein würde er auch seine Arbeit verlieren. Robins wiederholtem Vorschlag, dann doch lieber einfach zu Hause zu bleiben und nicht zu den Grangers zu fahren, hat niemand Beachtung geschenkt, stattdessen übernachten sie jetzt alle dort.

Obwohl Robin grundsätzlich lieber bei sich zu Hause ist, ihr eigenes Essen isst und Jeans trägt statt der Kleidchen, in die man sie zu diesen Gelegenheiten zwingt, geht von dem heute bevorstehenden Abend ein gewisses Prickeln aus. Sie und Sarah werden Kopf an Fuß in Callums Bett schlafen, das sogar noch größer ist als das von ihren Eltern. Und man hat ihnen versprochen, dass sie sich vor dem Schlafen einen Film ansehen dürfen. Robin hofft auf Die Reise ins Labyrinth, aber vermutlich wird Sarah wieder trotzig auf so etwas wie Grease 2 oder Dirty Dancing bestehen. Auf jeden Fall dürfen sie zu dritt mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern in die Videoabteilung der nächsten Tankstelle gehen und sich dort für ein Pfund etwas ausleihen. Und vielleicht gibt man ihnen noch einen weiteren Erlaubnisschein mit, um für Robins Dad Zigaretten zu kaufen.

Callum teilt bereitwillig sein Zimmer mit den Mädchen, mit denen er inzwischen einen Großteil seiner Freizeit verbringt. Er wird neben ihnen auf einer Klappmatratze auf dem Boden schlafen und fasziniert dieser so unangestrengt dahinfließenden Unterhaltung voll kryptischer Anspielungen und vertrautem Gezänk lauschen, deren selbstverständliche Nähe ein Einzelkind nur schwer nachempfinden kann.

Sarah

Ich bin schon die ganze Woche schrecklich aufgeregt. Ich liebe es, die Grangers zu besuchen. Alles ist so neu, fühlt sich so wohlig warm und weich an. Sie haben drei Toiletten. Die eine im Erdgeschoss nennt Hillary nur »das Kämmerchen«, worüber wir immer ein wenig grinsen müssen, weil man in einem Kämmerchen doch eher Mäntel und Gummistiefel verwahrt. Zu Hause tun Robin und ich dann manchmal so, als würden wir zum Pinkeln in den Garderobenschrank gehen.

Eine andere Toilette ist bei den Grangers im großen Badezimmer, wo es auch noch eine Dusche und eine Badewanne gibt. Ich bin schon irre gespannt darauf, die Dusche auszuprobieren. Bislang habe ich nur einmal im Schwimmbad in der Stadt geduscht, und da tröpfelt die Brause bloß wie eine Rotznase. Die dritte Toilette schließt sich direkt ans Schlafzimmer von Drew und Hilary an. Man nennt das »en suite«, und Mum liegt Dad derzeit ständig in den Ohren, auch so was zu bekommen. »Und wo soll ich die einbauen?«, fragt Dad dann lachend. »Im Kleiderschrank vielleicht?«

Ich freu mich schon darauf, bei Callum zu sein. Mit Robin ist es zwar immer ganz lustig – auch wenn ich das ihr gegenüber nie zugeben würde –, aber bei Callum benimmt sie sich ein bisschen weniger überdreht und durchgeknallt. Und in seiner Gegenwart versucht sie auch nicht permanent, Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie mich tritt oder irgendwelche ekligen Dinge tut.

In der Schule geht Callum Robin und mir genauso aus dem Weg wie wir einander. Jeder Jahrgang besteht aus einer einzigen Klasse, daher sind wir alle gezwungenermaßen zusammen in einem Raum, und jedem von uns ist klar, dass die anderen mächtig über uns herziehen würden, würden wir miteinander spielen. Jungs spielen nicht mit Mädchen, und Schwestern spielen nicht mit Schwestern.

Fast vom ersten Schultag an haben Robin und ich so getan, als würden uns unsichtbare Kraftfelder umgeben, die jede Annäherung unmöglich machen. Ein reiner Schutzmechanismus vermutlich. Manche Menschen finden Zwillinge schräg, und manche Zwillinge sind das auch. Sie halten fest zusammen, schotten sich ab gegenüber anderen und entwickeln ihre eigene Sprache. Wir machen nichts dergleichen. Unsere Mum sagt, wir hätten im selben Gitterbettchen geschlafen, als wir klein waren. Abends wurden wir an verschiedene Enden gelegt, und nachts strampelten wir so lange herum, bis wir nebeneinanderlagen. Und zu Beginn unserer Schulzeit brauchten wir eine Weile, um die ungeschriebenen Gesetze zu begreifen. So gingen wir am ersten Tag noch Hand in Hand zur Schule und setzten uns in der Klasse nebeneinander. Irgendwie macht es mich traurig, dass wir nicht mehr so sind. Ich hab das Gefühl, Robin will eigentlich lieber nichts mit mir zu tun haben, und ich weiß nicht recht, wie ich ihr sagen kann, dass ich gerne ihre Schwester bin und es mir gefällt, wenn wir gut miteinander auskommen.

Vielleicht liegt es daran, dass wir keine eineiigen Zwillinge sind. Wir sind mehr das Gegenteil. Wenn jemand uns drei zusammen spielen sieht, wird er eher denken, Callum und ich wären verwandt. Wir sind beide blond und groß gewachsen. Er hält den Oberkörper aufrecht wie ein Tänzer, und darum bemühe ich mich auch. Robin ist klein, dunkelhaarig und spindeldürr. Ihre Kleidung scheint nie richtig zu sitzen, weshalb sie ständig daran zupft und zerrt.

Callum benimmt sich anders, wenn er zu Hause ist. Wenn wir auf dem Spielplatz in unserer jeweiligen Gruppe sind, zählt er, gemessen an anderen Jungs, zur ruhigeren Sorte, wirkt dabei aber durchaus zufrieden und nicht so, als würde es ihn belasten. Wenn wir im Wald sind oder draußen in einem großen Park oder am Strand und unsere Trinkflaschen und Picknickrationen teilen, während die Mütter jeden, der gerade in ihrer Nähe sitzt, mit Sonnencreme einschmieren, dann ist er lustig und ausgelassen. Dann lacht er völlig unbeschwert sein komisch lautloses Lachen, bei dem die Schultern so wackeln.

Aber wenn wir bei ihm zu Hause sind, verwandelt er sich in eine pingelige Oma, wie Robin das nennt. Ständig meckert er und regt sich auf. Sobald meine Schwester auch nur irgendwas in die Hand nimmt, wird er puterrot und weicht nicht mehr von ihrer Seite, als müsste er eine Katastrophe verhindern. Sie ist zwar ungeschickt, aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht. »Du verstehst das nicht«, sagt er dann. »Selbst wenn es ihr runterfällt, wird mir dafür die Schuld gegeben.«

Wir fahren in unserem alten Rover zu den Grangers. Inzwischen begrüßen sich die beiden Mütter mit diesen überschwänglichen Luftküsschen. Zuerst war es nur amüsiertes Theater, aber mittlerweile ist es ein festes Ritual. Mir ist aufgefallen, dass mein Dad sich für den Abend richtig wappnen muss. Er holt tief Luft und bläht seine Brust, bevor wir an der Tür klingeln. Von seinen anderen Freunden ist keiner wie Drew Granger. Das sind Gärtnerkollegen oder Maurer, oder sie decken Strohdächer. Wirklich unterhalten tun sie sich nicht, sie klopfen bloß alberne Sprüche oder schmeißen Runden in ihrem Stammpub. Da stehen sie in ihren dreckstarren Arbeitshosen und tippen die Asche ihrer Zigaretten in klobige Aschenbecher. Drew dagegen redet die ganze Zeit und macht zwar auch Witze, aber andere, ohne so grobschlächtige Pointen. Wir sind dort vor allem wegen Mum, denke ich. Sie und Hilary sind diejenigen, die eng befreundet sind, alle anderen passen sich irgendwie an. Auch wenn er selbst das nie zugeben würde, aber Dad würde einfach alles für Mum tun, und sie scheint Gefallen zu finden an diesem neuen Leben mit Cordon bleu und Wein, der sie ins Plaudern bringt, und mit gemeinsamen Ausflügen. Und mir gefällt es auch.

Kapitel 5

Gegenwart

Robin

Peng. Raschel. Flatsch.

Die Post kommt heute etwas früher als gewöhnlich, aber sie wird das übliche Schicksal erleiden. Flyer und Werbepost landen in der Altpapierkiste, wo sie unbeachtet bleiben, bis Robin ein nächtlicher Energieschub packt und sie im Schutze der Dunkelheit mit dem ganzen Zeug zur braunen Mülltonne rast. Rechnungen werden in ihrem ansonsten ungenutzten sogenannten Büro ungeöffnet und streng nach Eingang abgeheftet. Bezahlt wird alles per Lastschrift, aber Robin geht gern auf Nummer sicher und fühlt sich besser, wenn sie von allem noch eine gedruckte Fassung hat. Normalerweise ist das alles an Post, nur manchmal bleibt noch ein Kuvert übrig, das strahlend weiß leuchtet und nach Sonstigem aussieht. Geöffnet wird es nicht. Abgeheftet auch nicht. Es wird vielmehr mit spitzen Fingern aufgehoben und zu dem Stapel identischer weißer Umschläge oben auf den leeren Kleiderschrank gelegt, wo es keinen Schaden anrichten kann.

Rechnungen schrecken Robin nicht. Rechnungen werden bezahlt. Robin hat Geld. Der Pott mag geschrumpft sein, wird aber noch eine ganze Weile reichen.

Sie war – und ist offiziell weiterhin – die Leadgitarristin der britischen Rockband Working Wife. Eine Reihe Top-Twenty-Alben, eine Handvoll Singles, die das Interesse der Programmgestalter im Radio erregten und sie aus ihrer Nische katapultierten, dazu reichlich Beiträge zu allen möglichen Compilation-Alben in den Nullerjahren. Vermutlich findet sich noch heute die ein oder andere Schlafzimmerwand, von der sie mit umgeschnallter Gitarre und abfälligem Grinsen runterblickt. Vielleicht sogar jenes Bild, das der FHM inmitten all seiner Fotos von nackten Hinterteilen brachte und das sie in ihrem Markenzeichenoutfit aus Shorts und Unterhemd zeigt, inklusive einer besonders mürrischen Miene, weil sie Make-up tragen musste. Die Schlagzeile des Magazinbeitrags damals lautete »Zum Abfahren abgefahren«.

Was würden diese einst so leidenschaftlichen Fans wohl denken, wenn sie sie jetzt so sehen könnten?

Nach dem Bearbeiten der Post – heute ohne weißen Umschlag – treibt sich Robin noch eine Weile bei ihrem Schlafzimmerfenster herum, das nach hinten rausgeht. Die Straßenseite ist derzeit tabu. Einer der Vorhänge bewegt sich leicht im Rhythmus ihres Atems. Sie versucht, den Stoff mit den Fingern festzuhalten, aber er legt sich dicht an die Scheibe. Damit zumindest beide Seiten identisch wirken, strafft sie auch die zweite Vorhanghälfte. Sie schluckt angestrengt und aus Gründen der Ausgewogenheit gleich noch mal.

In der Watkins/Elster-Wohnung liegen die Erwachsenen im hinteren Teil des Wohnzimmers auf einem Sofa. Nebenan spielt der kleine Junge an einem Minitisch mit Legosteinen und streckt beim Bauen vor Konzentration die Zunge heraus. Er schließt sein kunterbuntes Etwas mit ein paar überstehenden Dachplatten ab, bevor er sich zurücklehnt, um sein Werk lächelnd zu bewundern. Dann rutscht er vorsichtig auf den Boden, kramt in einem Berg Kuscheltiere und bringt einen kleinen Stoffhasen zum Vorschein. Zurück an seinem Legobau hebt er ein paar der Dachplatten an, und gerade als er das Häschen behutsam hineinsetzen will, lässt ihn etwas so erschrocken zusammenfahren, dass er sein Haus zu Boden reißt. Verzweifelt schlägt er sich die kleinen Hände vors Gesicht.

Um nachzusehen, was ihn derart in Panik versetzt hat, wendet Robin ihre Aufmerksamkeit wieder dem großen Raum zu und entdeckt im Durchgang zur Küche die Erwachsenen, die wild gestikulieren und sich offenbar heftig streiten. Mr. Elster hält seiner Frau ein Handy vor die Nase und deutet erregt auf das Display, während sie ihm das Gerät abzunehmen versucht. Der kleine Junge taucht auf, woraufhin die Erwachsenen auseinanderfahren und sofort mit einer Verlogenheit, die Robin regelrecht peinlich ist, Unbeschwertheit simulieren. In allen Beziehungen gibt es bisweilen Streit, aber in diesem Fall liegt mehr dahinter. Der Mann muss einfach endlich die Scheuklappen ablegen und das wahre Ausmaß begreifen. Und Robin ist fest entschlossen, ihm dabei zu helfen.

Ein junger Typ zieht direkt unter den Elsters in die Parterrewohnung ein. Er hat zahlreiche Helfer, denen er Anweisungen erteilt, wohin sie Kartons und Taschen stellen sollen.

Eigentlich sieht er gar nicht schlecht aus, freundlich. Aber seine Züge wirken irgendwie schlaff und babyhaft.

Die Kartons sind nicht einheitlich. Etwa die Hälfte scheint nagelneu und trägt den Namen einer Umzugsfirma auf der Seite. Die anderen machen einen ramponierten Eindruck und haben die unterschiedlichsten Größen. Robin fragt sich, ob er gerade eine Trennung hinter sich hat und ausziehen musste. Vielleicht soll das hier nun seine neue Junggesellenbude werden, und er ist darum bemüht, seinen Freunden gegenüber betont gefasst aufzutreten.

Die Kartons in Robins Wohnzimmer tragen alle den Namen der Umzugsfirma, die sie damals im Internet gefunden hat. Wie eine Fußballmannschaft, die eine Gedenkminute einlegt, stehen sie fein säuberlich in der Reihe, die Aufschrift nach außen. Irgendwann wird sie den Mut aufbringen, sie zu öffnen und all das Leid aus ihnen herauszulassen. Aber nicht heute.

Sarah

3. Vernachlässigung

Der Punkt war mir klar, sobald Jim ihn ausgesprochen hatte. Alte Kamellen. Das liegt alles über drei Jahre zurück, aber dass es nicht in Vergessenheit geraten würde, hatte ich sofort begriffen. Dafür war der Blick, mit dem er mich an diesem Tag angesehen hatte, zu eindeutig gewesen. Als würde er kurz innehalten, in seinem Kopf ein Foto machen und es für später archivieren. Geredet hat er nicht weiter darüber, da er seinerzeit eine Menge um die Ohren hatte und sich beruflich gerade erst freizuschwimmen begann.

Ich war eingeschlafen, nachdem ich mich um Violet gekümmert hatte. Hinter mir lag eine harte Nacht. Die Kleine hatte keine Ruhe gefunden, wollte nicht trinken, hatte kein Bäuerchen gemacht. Durchs ganze Haus war ich mit ihr gelaufen, hatte sie mit wachsendem Frust auf dem Arm gewippt. Jim schlief derweil. Er war mit schweren Schritten die Treppe hochgestapft und so erschöpft ins Bett gefallen, dass ich das Quietschen der Matratze bis unten hören konnte. Irgendwann gab Violet endlich auf, und ich fand ein paar Stunden unruhigen Schlaf, in denen mir ihre Schreie allerdings lange in den Ohren nachklangen. Am nächsten Morgen schlich ich wie ein Zombie herum, während Jim die Lunchbox, die ich ihm gemacht hatte, unter den Arm klemmte und wie gewohnt zur Arbeit aufbrach.

Ich machte es mir auf dem Sofa gemütlich, steckte mir ein Kissen unter den Kopf, warme Sonnenstrahlen drangen durchs Fenster, und wir beide ließen uns den Vormittag über vom Fernsehprogramm berieseln. Neben mir strampelte meine Kleine in dem hübschen Kleidchen und den schlabbrigen Strumpfhosen zufrieden mit ihren Schwabbelbeinchen. Ihr rosafarbenes Patschhändchen hielt meinen Finger fest gepackt.

Meine Augen standen offen. Sekunden später sprangen sie wieder auf. Ihr Schreien hatte mich geweckt, als sie vom Sofa gefallen war.

»Dabei kann sie sich doch überhaupt noch nicht drehen«, sprudelte es ungläubig aus mir heraus, als Jim nach meinem panischen Anruf ins Haus gestürzt kam.

»Darum geht es nicht«, hatte er gesagt, und ich war in mich zusammengesackt. »Mein armer kleiner Liebling!«

»Ich gebe doch nicht ihr die Schuld«, erklärte ich noch. Aber da hatte er sie schon genommen und mir den Rücken zugewandt. Mit zärtlichen Lauten besänftigte er ihr Weinen. Mit mir sprach er kein Wort.

Abends vor dem Fernseher stieß Jim mich mit dem Fuß an, um mich aufzuwecken. Violet lag mit offenem Mund und fest zusammengepressten Augen auf seiner Brust und schlief. Seit seiner eiligen Rückkehr klebte sie unablässig an ihm.

»Wir hätten ins Krankenhaus gehen sollen, um sie durchchecken zu lassen«, sagte er. Bevor ich etwas antworten konnte, wollte er wissen: »Schläfst du eigentlich häufig ein, wenn du auf sie aufpassen sollst?«

Ich versuchte erneut, es ihm zu erklären. Schlafen, sobald das Baby schläft, so lautet die Empfehlung. Eigentlich hätte nichts passieren sollen. Aber von nun an werde ich sie immer in ihren Korb legen. Und auf dem Sofa wird sie innen liegen, ich außen. Es wird nie wieder vorkommen. Er nickte bedächtig und sah wieder zum blau schimmernden Bildschirm.

Als ich dann vor vier Tagen, peinlich beäugt von der kompletten Familiendelegation, mit zittrigen Händen meine Sachen packen musste, habe ich Jim die müßige Frage gestellt: »Was meinst du eigentlich mit Vernachlässigung?«

Ich wollte nur hören, wie er die Sache darstellen würde. Ich wollte, dass aus seinem Mund eine solch völlig alltägliche Kleinigkeit, wie auf dem Sofa kurz einzunicken, für ihn und seine Eltern wieder auf Normalgröße schrumpfte.

»Als Violet klein war, hast du häufig einfach ins Leere gestarrt und sie ignoriert. Sie schrie nach dir, und du hast getan, als würdest du ihr Weinen nicht hören. Sie brauchte eine frische Windel, wurde schon wund, und du, Sarah, hast sie verflucht noch mal ignoriert! Diese ganze verdammte Scheiße meine ich! Entschuldige, Mum. Ich habe dich selbst dabei ertappt, Sarah. Damals dachte ich, es wäre ein einmaliger Ausrutscher, aber da lag ich falsch. Denn ich habe dich später wieder ertappt.«

Ich senkte den Blick, schloss den Reißverschluss an meiner Reisetasche und ging aus dem Raum. Mein Gott, dachte ich, und ich hatte wirklich geglaubt, es geschafft zu haben.

Kapitel 6

1990

Sarah

Unser Dad ist Gärtner.

»Landschaftsgärtner und Baumchirurg«, sagt er inzwischen dazu, seit ihm Drew Granger in einem tiefgründigen Gespräch auseinandersetzte, dass er selbst seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf »großer Ideen« verdiene.

Drew Granger zufolge kann man sich nennen, wie man will, die Leute nehmen es einem ab. Man kann behaupten, die eigenen Leistungen seien besser als die der Konkurrenz, und mit dem entsprechend selbstbewussten Auftreten problemlos höhere Preise verlangen. Dad schien damals nicht überzeugt, aber Mum ließ ein paar Werbezettel drucken, die klangen, als hätte Dad sein ganzes Leben damit verbracht, die Rasenflächen von Herrenhäusern mit der Nagelschere zu trimmen. Und tatsächlich bekam er jetzt mehr Aufträge von den Villen in den besseren Vierteln.

Für die konkrete Gartenarbeit hat Mum sich nie sonderlich interessiert. Ein schön grüner Rasen oder ein hübsches Blumenbeet bereiten ihr Freude, aber sie würde nie ihre ganze Leidenschaft in so etwas stecken. Da ist sie wie ich. Robin dagegen arbeitet gerne im Garten. Vermutlich, weil sie sich so richtig einsauen darf, zumindest wenn sie mit Dad draußen ist.

Schon komisch. Ich dachte, Hilary wäre in dieser Hinsicht genau wie Mum und ich. Natürlich stehen bei ihr Blumen auf dem Esstisch, und ihr modernes Haus ist von hübschen kleinen Blumenbeeten umgeben, aber die Vorstellung, sie würde sich nicht nur niederknien, sondern die Erde auch noch mit bloßen Händen anfassen, widerspricht so ziemlich allem, was ich bislang von ihr gesehen habe. Doch bei unserem letzten Ausflug in den Wellington Country Park ist mir aufgefallen, wie Hilary langsamer ging, um Dad irgendetwas über den pH-Wert von Böden zu fragen, und Stunden später quasselten sie beim Mittagessen noch immer über Setzlinge, Folientunnel und welche Rosenschere die beste ist.

Aus Mums Gesichtsausdruck wurde ich dabei nicht richtig schlau. Fürs Gärtnern hegte sie keine große Passion, aber Hilary war ihre Freundin, und vielleicht erregte es ja ihre Eifersucht, dass Dad sich weit über den Biertisch beugte, um mit Hilary zu reden, und dass er so begeistert darauf reagierte, endlich noch jemanden außer Robin gefunden zu haben, der sich für dieses Thema interessierte. Mum saß direkt neben ihm, musste jedoch damit vorliebnehmen, Drew Granger zu lauschen, der ihr erklärte, warum der Zeitpunkt für eine Access-Kreditkarte gerade günstig war und dass sie und Dad unser Haus verkaufen und etwas Größeres kaufen sollten, da die Wirtschaft derzeit so boome. Mum murmelte eine Antwort, und dann sahen sie beide zu Dad und begannen zu lachen. Als ich mich bückte, um Robins Messer aufzuheben, das zu meiner Seite hin hinuntergefallen war, schien es mir, als würden sich gerade die Füße von Mum und Drew voneinander lösen.

Robin

Robin wollte Callum nicht mögen. Er war die Jungsversion von Sarah, und ihre Schwester verkörperte alles, was Robin nicht war. Wie bei Schwestern so üblich, gerieten die beiden sich häufig in die Haare. Allerdings gab es etwas an Callum, von dem sie unwiderstehlich angezogen wurde: dieser Ausdruck in seinen Augen, der zu sagen schien, dass er etwas Amüsantes gesehen hatte, über das er aber nicht sprechen konnte. Oder dass er ein Geheimnis kannte, über das er Stillschweigen bewahren musste, das er jedoch womöglich bereit war preiszugeben, wenn er dir erst wirklich vertraute.

In der Schule hatte jeder von ihnen seinen eigenen Freundeskreis. Callum war groß und selbstsicher und konnte so gut dribbeln, schießen und köpfen, dass er beim Fußball jederzeit mitmachen durfte. Meist jedoch las er lieber oder unterhielt sich mit irgendjemandem über Bücher oder Fernsehsendungen. Sein Fußballtalent und seine Größe verschafften ihm bei den anderen Jungs – den lauten, wilden, frechen Jungs – den nötigen Freiraum, beides zu tun.

Trafen sich die Marshalls und Grangers außerhalb der Schule, tat Sarah praktisch alles, um in Callums Augen Anerkennung zu gewinnen. Gemeinsam kletterten die drei auf Bäume und erfanden spontan komplexe, sich laufend ändernde Spiele, wobei Sarah stets das mit Abstand meiste Engagement zeigte. Und dennoch. Robin hatte den Eindruck, dass Callums Schultern bei den Dingen, die sie sagte oder tat, heftiger ins Wackeln gerieten. Er selbst war nie vorlaut oder frech zu seinen Eltern, wenn Robin jedoch ihrer Mum oder ihrem Dad eine patzige Antwort gab, dann weiteten sich seine Augen, und Callum bebte förmlich vor Aufregung.

Angefangen hatte alles mit Robins Mum und Hilary, aber schon bald vermischten sich die beiden Familien zu einem neuen Gebilde. Gegen ihren Willen begann Robin, sich auf die Übernachtungen bei den Grangers zu freuen, auf das Filmeschauen oder das Erlernen von Kartenspielen wie Shithead, das sie flüsternd bis spät in die Nacht spielten.

Ihr fiel auf, wie auch bei den Erwachsenen die Grenzen zunehmend verschwammen. Die Mütter hatten zwar noch immer am meisten miteinander zu tun, regelten alles Organisatorische und trafen sich auch am häufigsten ohne die anderen, aber ansonsten bildeten die beiden Elternpaare jetzt eher eine gemeinsame Gruppe. Mitunter kam es sogar zwischen Robins Dad und Hilary zu Kontakten. Einmal erschien Hilary in Jeans und Sweatshirt und mit umgebundenem Kopftuch bei den Marshalls, um mit ihrem Dad zu der Gärtnerei zu fahren, in der er Samen und Erde kaufte. Und Drew und Robins Mum entwickelten eine ganz eigene Palette an vielsagend hochgezogenen Mundwinkeln und ironischen Anspielungen. Robin hatte den Eindruck, dass ihre Mutter die Ausführungen von Drew inzwischen häufig wiederholte, als wären sie das Evangelium. Sobald es um Geld oder Einkaufen ging, begann sie ihre Sätze mit: »Drew sagt …« Robin gefiel das nicht, und sie nahm an, dass es auch ihrem Dad nicht gefallen würde, aber bislang schien es ihm gar nicht aufzufallen.

Kapitel 7

Gegenwart

Sarah

4. Wut

Nummer vier auf Jims Liste war Wut. »Jeder wird mal wütend«, habe ich gesagt. Sie ignorierten meinen Einwand. Der Vorwurf war ungerecht. Niemand hat so hart wie ich daran gearbeitet, diese Empfindung in sich abzutöten. Schon als Kind habe ich alles versucht, nur um nicht wütend zu werden. Ich habe eine Faust geballt, mir die Innenseite meiner Wangen zerbissen und mir süße Ponys vorgestellt. Ich wollte immer nur, dass man in mir »ein liebes Kind« sieht.

Violet aber ist ein liebes Kind. Sie konnte mich mit ihren endlosen Fragereien kirre machen, mir mit ihren verwirrenden Launen den letzten Nerv rauben, aber wütend machte sie mich nie. Nicht wirklich.

Ich schätze, es dauerte etwa sechs Monate, bis alles dem gängigen Klischee entsprach. Ein schwer arbeitender Mann, der nur etwas Ruhe und Frieden haben möchte, wenn er nach Hause kommt. Und eine vollkommen ausgelaugte Frau, die den ganzen Tag mit einem permanent fordernden Baby allein ist. Ich weiß noch, dass ich irgendwo in einem Artikel die vielen Parallelen beschrieben fand, die zwischen der Betreuung eines Kleinkinds und psychischer Folter bestehen. Unter diesen Umständen ist niemand in der Lage, sein Bestes zu zeigen, und gerade das möchte man in dieser Zeit doch unbedingt.

Violet war kein schwieriges Baby, aber Babys sind eben schwierig. Der ständige Krach, das abrupte Anschwellen der Lautstärke, das nie endende Wechselspiel von Bedürfnissen und Wünschen, das Abwägen von Risiken, Beibringen von Regeln und Flehen um ein paar Momente Ruhe, in denen man zum Nachdenken kommt. Vor dem ersten Kind ist Nachdenken etwas, das man einfach tut. Danach ist es Luxus.

Heutzutage bedeutet elterliche Erziehung sanfte und vernünftige Verhandlungsführung. Als Robin und ich klein waren, befahl Mum uns kurz und bündig, die Klappe zu halten. Und wenn wir uns im Auto zankten, sauste ihre Hand plötzlich nach hinten und klatschte auf das erstbeste Knie in Reichweite. Heute geht das nicht mehr.

Aber Jim hat all die diplomatischen Anstrengungen und feinen Gratwanderungen, die den ganzen Tag über von einer Mutter verlangt werden, nie wahrgenommen. Jim ging zur Arbeit, und bei seiner Rückkehr war das Essen gekocht, das Baby gebadet und gefüttert und die Spielsachen aus dem Weg geräumt. Dass ich am Ende meiner Kräfte war, blieb unerheblich, wir hatten schließlich beide unsere Rollen zu spielen. Meine war Betreuerin rund um die Uhr. Seine war der einfühlsame, liebevolle Dad.

Und Jim ist tatsächlich ein guter Mensch. Wie zornig ich heute auf Jim auch immer sein mag, an dieser Einschätzung hat sich nichts geändert. Jim ist immer ein guter Mensch gewesen, von dem Jim unserer ersten Begegnung bis zu dem Jim, der mich inzwischen von unserem Mädchen fernhält. Er glaubt wirklich, das Richtige zu tun und die besten Gründe für sein Handeln zu haben.

Jim geht und steht immer ein wenig gebeugt, weil ihm seine große Statur unangenehm ist. Das dunkle Haar wird oben ein wenig licht und an den Schläfen grau. Ich finde ihn gutaussehend, auf eine unscheinbare Art gutaussehend. Ist das ein zweifelhaftes Kompliment? Wahrscheinlich.

Ich hatte jedenfalls keinen Anlass, mich über eine seiner Marotten zu beschweren oder über eine der Schwierigkeiten, die der Tag-und-Nacht-Job als Vollzeitmum mit sich bringt. Ich wollte es damals so, und ich will es auch heute noch. Allerdings war ich nie perfekt, und es ist mitunter vorgekommen, dass mir Fehler unterliefen, dass ich schrie und zupackte, statt geduldig mit Worten zu überzeugen.

»Verdammte Scheiße, ziehst du jetzt gefälligst diese verfluchten Schuhe an, Violet!«

Ich weiß, ich hätte das nicht sagen sollen und schon gar nicht in seiner Gegenwart. Prompt war Jim zu uns in den Flur gestürzt und hatte mich wie ein Rausschmeißer am Arm in die Küche geführt.

»Es tut mir leid«, hatte ich mit gesenktem Blick erklärt. »Ich war bloß so genervt.«

»Du bist erwachsen, und sie ist nur ein kleines Kind. Da musst du die Beherrschung behalten.«

Und das war’s dann. Wieder ein Punkt auf der Liste.

Robin

Der Wohnblock hinter Robins Haus ist ein für Manchester typischer roter Backsteinkasten. Er besitzt seinen eigenen gezeitengleichen Rhythmus. Hunderte Frühstücke jeden Monat und Hunderte Abendessen. Als wären es Eisenspäne, die von einem riesigen, knapp außerhalb des Blickfelds installierten Magneten angezogen werden, strömt die Flut der Bewohner allmorgendlich durch die Tür nach draußen und abends wieder zurück ins Innere. Reihenweise Lichter, die zur Schlafenszeit erlöschen. Erleuchtete Fenster, die sich eins nach dem anderen in schwarze Rechtecke verwandeln.

Robins besonderes Interesse gilt jedoch denen, deren gelbes Licht nicht verlöschen will, bei denen das bläuliche Flackern der Bildschirme bis in die frühen Morgenstunden zu sehen ist. Hunderte Ängste, Hunderte Albträume. Die einsamen Farbkleckse in diesem Meer aus schwarzem Stein und die stillen, kleinen Gesichter an den nächtlichen Fenstern sind es, die sie beobachtet. Diesen Menschen gehört ihre Zuneigung. Deren Leben behält sie mit besorgter Aufmerksamkeit aus der Ferne im Auge.

Mr. Elster ist ein Nachtmensch. Und Robin fragt sich, ob sie womöglich unterschätzt hat, wie klar er die Bedrohung seiner Familie spürt. Gegen ihre schweren Lider ankämpfend, hatte Robin in der letzten Nacht verfolgt, wie Mr. Elster das Wohnzimmer verließ, langsam die Tür zum Zimmer des Jungen öffnete und an dessen Bett trat. Dort ging er in die Hocke, streckte die Hand zum Kopf seines Sohnes aus, zögerte aber, ihn zu berühren. Vermutlich aus Angst, ihn zu wecken, setzte er sich lieber neben das Bett an die Wand und legte den Kopf vorsichtig auf den Kissenrand, bis seine Frau heimkehrte. Auf hohen Stilettos staksend, kam sie ins Wohnzimmer und plumpste aufs Sofa. Mr. Elster schlich sich wieder aus dem Kinderzimmer und sah auf die betrunkene Gestalt herab. Schließlich zog er sie am Arm hoch und bugsierte sie aus dem Raum, zweifellos Richtung Schlafzimmer.

In der Wohnung darüber lebt eine junge Frau, die Nacht für Nacht über ihrem Laptop hängt und nur sporadisch aufsteht, um sich eine Schüssel Cornflakes zu holen. Ein Bein unter sich geklemmt, sitzt sie stundenlang im Pyjama da und hackt auf die Tasten ein. Robin vermutet eine Studentin.

Rechts unterhalb von Watkins/Elster wohnt ein altes Ehepaar, das oft die Mäntel anbehält, noch lange nachdem es nach Hause gekommen ist. Vielleicht braucht ihr warmes Wohnzimmer ja eine ganze Weile, die eisige Manchester-Luft aus ihren Knochen zu vertreiben, dachte Robin. Vielleicht mögen sie auch einfach nur ihre Mäntel. Ihrer schimmert in einem markanten Blaugrün, und sie trägt dazu burgunderrote Handschuhe und einen lilafarbenen Hut. Sobald die beiden heimkommen, geht sie in die Küche, wo Robin sie auch besser sehen kann, zieht Hut und Handschuhe aus, reibt sich die Hände und setzt den Wasserkessel auf.

Später erscheint die alte Dame dann meist noch einmal ohne Mantel in der Küche. Erst streift sie gemächlich eine Kittelschürze über, dann zwängt sie die Finger in widerspenstige gelbe Gummihandschuhe und spült langsam mit chirurgischer Präzision das Geschirr.

In den ersten Monaten nach ihrem Einzug hatte Robin in Mr. und Mrs. Pfau – so genannt nach ihrem Mantel – nur abgestumpfte alte Menschen gesehen, mit deren Beobachtung sie sich allenfalls beschäftigte, wenn es gar keine Alternativen gab und ihr Tagespensum an Schritten bereits absolviert war.

Eines warmen Frühlingstags jedoch trug Mr. Pfau mit hochgekrempelten Ärmeln nacheinander zwei Esstischstühle in den Gemeinschaftsgarten und richtete sie in der Abendsonne aus. Die beiden Alten machten es sich draußen gemütlich und stießen mit Gläsern an, in denen Gin Tonic zu sein schien. Nach dem ersten Schluck stellte er das Glas neben seinem rechten Pantoffelfuß auf den Boden und zog etwas aus der Hosentasche.

Mit geradezu mädchenhaftem Lächeln verfolgte Mrs. Pfau anschließend, wie ihr Mann Mundharmonika spielte und das Instrument temperamentvoll hin und her sausen ließ.

Seitdem musste Robin beim Anblick des Ehepaars Pfau häufig an ihre eigenen Eltern denken, die niemals so sein würden.

Bisweilen besitzt Robins Umherstreifen im Haus etwas Getriebenes. Angestrengt wälzt sie dann Ideen im Kopf, während sie von Zimmer zu Zimmer hetzt. Erinnerungen können kollidieren, zerfasern, sich völlig falsch wieder zusammenfügen. Robin fühlt sich nervös und hibbelig, kann keine Ruhe finden.

Früher ist sie dieses Kribbeln im Studio losgeworden oder hat es zu Entwürfen von Songtexten verarbeitet.

Als Robin ihr jetziges Haus in George Mews bezog, hatte sie sich noch eingeredet, dies diene allein dazu, sie von erdrückenden Ängsten zu befreien und den Heilungsprozess zugleich in Musik umzusetzen. Sie würde es machen wie die Band Bon Iver, nur in einem mehrgeschossigen Reihenhaus in Chorlton statt in einer Holzhütte im Wald. Sie hatte sich bergeweise Equipment liefern lassen, das zum Großteil noch originalverpackt in den Kartons steckte. Im Internet hatte sie nach dem perfekten Stift und den idealen Notizblöcken gesucht und sich antiquarisch die alten Ausgaben der Gitarrenzeitschriften besorgt, deren Anleitungen sie ihre ersten musikalischen Gehversuche verdankte. Doch sie hatte nichts geschrieben, nichts aufgenommen, und sie hatte auch keinerlei Ideen.

Stattdessen verbringt sie den Tag damit, zehntausend Schritte zu gehen und ihre Muskeln mit Hunderten von Kniebeugen, Liegestützen, Strecksprüngen oder Wiederholungen beim Kreuzheben und Bankdrücken zu quälen, bis sie zittern.

Die restlichen leeren Stunden füllt sie mit ihren Beobachtungen. Täglich notiert sie, was sie gesehen hat, zieht Vergleiche mit Vorangegangenem und kommentiert. Und das zu einer Wohnung nach der anderen. In der Regel geschieht nicht sonderlich viel. Alltagsleben, sonst nichts. Nudeln oder Kartoffeln abgießen. Geschirr spülen. Frauen und Männer, die sich mit eingezogenem Bauch vor ihrem Spiegelbild im Fenster drehen.

Wenn in den Wohnungen alles still wird und Robin sich nicht mehr auf den müden Beinen halten kann, sieht sie fern. Dann ruht ihre Hand oft auf der stummen Gitarre, die wie ein sonderbares Stofftier neben ihr liegt.

Manchmal erwischt sie sich dabei, wie ihre Finger den Rhythmus eines Songs klopfen. Aber es dauert nie lange, bis ihr Bilder aus der Kindheit in den Kopf schießen, und schon hat sie sich wieder gefangen. Der Song verschwindet, zermalmt gemeinsam mit den Erinnerungen, und sie stürzt sich erneut ins Schrittezählen und Hantelstemmen. Wenn gar nichts mehr funktioniert, nimmt sie eine der Schlaftabletten, die sie sich online besorgt hat, und krabbelt unters Bett wie in einen schützenden Kokon. Allerdings ist das Gefühl, hier sicher umhüllt und verborgen zu sein, in letzter Zeit immer stärker geschwunden. Die Zeichen einfach zu ignorieren fällt ihr zunehmend schwerer.

Auch heute hatte es wieder energisch an der Tür geklopft, ein Klopfen, das Robin inzwischen vor Angst die Kehle zuschnürte. Hier schaute keiner bloß zufällig vorbei, das musste sie sich jetzt eingestehen. Das war kein Paket für den Nachbarn, keine wohlmeinende Seele. Die jahrelange Zurückgezogenheit hatte Robins Sinne für Verhaltensmuster geschärft. Und hier lag ein Verhaltensmuster vor, das keinen Zweifel zuließ. Irgendwer hatte sie ausfindig gemacht, und simples Ignorieren würde dieser Jemand als Reaktion nicht akzeptieren.

Kapitel 8

1991

Sarah

Aus dem Erdgeschoss dringen die hohen Töne eines Popsongs und das schallende Gelächter der angeheiterten Erwachsenen zu uns nach oben. So geht das jetzt jedes Wochenende, weshalb Robin und ich mittlerweile Callums Zimmer auch schon »unser Zimmer« nennen. Ihm scheint das nichts auszumachen, obwohl mir aufgefallen ist, dass er bestimmte Sachen oben auf dem Kleiderschrank versteckt, damit sie keinen Schaden nehmen können, wenn Robin es mal wieder zu wild treibt. Aus irgendeinem Grund trägt in den Augen von seinem Dad nämlich immer Callum die Schuld, ganz egal, wer etwas angestellt hat.

An diesem Abend hatte Robin aus unserem Küchenschrank zu Hause Pinguin-Riegel, von Ostern übriggebliebene Schokoladeneier und Golden-Wonder-Chips in Callums Zimmer geschmuggelt. Kaum hatten unsere Mütter uns zu Bett gebracht, öffnete Robin ihren Rucksack und kippte alles aufs Bett. Callum geriet sofort in Panik. »Ich darf auf meinem Zimmer nicht essen. Dad bringt mich um, wenn er das Zeug entdeckt!«

»Aber wenn wir alles auffuttern, kann er unmöglich was finden«, versicherte Robin ihm. Dennoch stand er leise auf und klemmte vorsichtshalber den Schreibtischstuhl unter die Türklinke, um im Ernstfall mehr Zeit zu haben, alle verdächtigen Spuren zu beseitigen.

Robin schaufelte die Sachen nur so in sich hinein. Sie hat drei Kleidergrößen kleiner als ich, kann aber Portionen verdrücken wie ein Löwe. Doch jetzt, zehn Minuten nachdem alles verputzt ist, hält sie sich jammernd den Bauch.

»Du darfst dich auf keinen Fall hier drin übergeben«, fleht Callum. »Das bekommen wir nie wieder weg.«

»Hilf mir, sie ins Badezimmer zu bringen«, sage ich.

»Nein«, schluchzt Robin. »Ich will nach Hause.« Wie sie da steht und den Bund ihrer Pyjamahose von ihrem mageren Bäuchlein schiebt, wirkt sie auf einmal viel kleiner, geschrumpft auf ihre wahre Größe. Sechzehn Minuten Abstand, mehr nicht, und doch scheint sie einer anderen Generation anzugehören. Mein großer Moment ist gekommen. Ich liebe es, in solchen Situationen die Initiative zu übernehmen und mich um Leute zu kümmern. »Hol eine kalte Kompresse für sie«, weise ich Callum als erste Notfallmaßnahme an.

»Eine was?«, erwidert er mit verständnisloser Miene.

»Eine nasse Klopapierrolle oder so etwas«, erkläre ich in altklugem Ton.