2,99 €

Mehr erfahren.

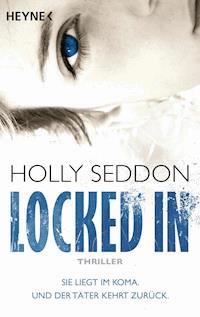

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Du denkst, sie hört dich nicht. Aber du täuschst dich.

Alex Dale ist eine brillante Journalistin. Doch sie hat ein Alkoholproblem. Mehr als ein paar Stunden am Tag hält sie ohne Drink nicht aus, beruflich hangelt sie sich von einem Freelance-Job zum nächsten. Bei der Recherche für einen Artikel stößt sie auf den Fall von Amy Stevenson, die seit vielen Jahren im Koma liegt. Und plötzlich erwacht Alex’ untrüglicher journalistischer Spürsinn wieder. Sie ahnt, dass Amy ein Geheimnis hat. Aber wer soll einer Alkoholikerin schon glauben?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 521

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Das Buch

Alex Dare ist Journalistin. Und Alkoholikerin. Mehr als ein paar Stunden am Tag hält sie es nicht aus, ohne zu trinken. Bei der Recherche für einen Artikel stößt sie auf den Fall von Amy Stevenson, die seit vielen Jahren im Koma liegt. Plötzlich wird Alex’ journalistischer Spürsinn wieder wach. Denn sie kennt Amy. Und sie meint zu ahnen, dass Amy ein Geheimnis hat … aber wer soll ihr schon glauben? Es sei denn, Amy gibt ihr Geheimnis preis.

»Ein messerscharfer, rasanter Plot und faszinierend komplexe Figuren. Seit Girl on the Train hat mich kein Roman so beeindruckt.«Tess Gerritsen

Die Autorin

Holly Seddon wuchs im ruhigen Südwesten Englands auf und lebt mittlerweile mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Amsterdam. Sie arbeitete fünfzehn Jahre lang als Journalistin in verschiedenen Redaktionen. Als freie Journalistin schreibt sie nun für Magazine, Tageszeitungen und Onlinemedien. Locked in ist ihr erster Roman.

HOLLY SEDDON

LOCKEDin

WACH AUF, WENN DU KANNST

Roman

Aus dem Englischen von

Astrid Finke

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Die Originalausgabe TRY NOT TO BREATHE

erschien bei Corvus, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 04/2016

Copyright © 2015 by Holly Seddon

Copyright © 2016 der deutschen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Angelika Lieke

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN: 978-3-641-17031-8V001

www.heyne.de

1. Kapitel

Amy, 18. Juli 1995

Musik dröhnte durch Amys Körper und hämmerte in ihrem Herzen. Musik, die so laut war, dass ihre Trommelfelle flatterten und ihre zarten Mädchenrippen vibrierten. Musik war alles. Na ja, fast alles.

Später sollten die Zeitungen die fünfzehnjährige Amy Stevenson einen »Sonnenschein« nennen, dem »die ganze Welt offenstand«. In ihren Kopfhörern wummerte Britpop, als sie mit dem schweren Rucksack den langen Weg nach Hause trottete.

Amy hatte einen Freund, Jake. Er liebte sie, und sie liebte ihn. Seit fast acht Monaten waren sie schon zusammen, liefen in den Schulpausen die Verliebtenrunde um das Fußballfeld, heiße Hand in heißer Hand, synchron pochende Herzen.

Und Amy hatte zwei beste Freundinnen: Jenny und Becky. Das Trio kreiselte in einer Dauerschleife von alten Geschichten, Konkurrenz und Lästereien. Auf verwirrende Berichte von »Dann-hat-sie-gesagt-dann-hat-er-gesagt-dann-hat-sie-gesagt« folgten reumütige, schluchzende Umarmungen am Ende jedes betrunkenen Samstagabends.

Ausgehen bedeutete Bacardi Breezers im Park oder Pfirsichlikör mit Limo im Sleeper, wo nicht mal ein Fünfjähriger nach dem Ausweis gefragt würde. Wochentage bedeuteten Anrufe um Punkt achtzehn Uhr zum billigeren Tarif. Dann telefonierte sie, bis ihr Stiefvater Bob ins Esszimmer kam und ihr diesen Blick zuwarf: Es gibt gleich Abendessen, leg jetzt gefälligst mal auf. Donnerstagabends gab es Top of the Pops und Eastenders, freitags Friends und The Word.

Amys Kickers-Rucksack zog mit jedem Schritt weiter nach unten. Umständlich hängte sie ihn sich über die andere Schulter und verhedderte sich dabei im Kopfhörerkabel, sodass ein Knopf aus dem Ohr rutschte und die Geräusche der Außenwelt auf sie einstürmten.

Sie hatte den langen Heimweg genommen. Am Vortag war sie früher nach Hause gekommen und hatte Bob in der Küche erschreckt, als er sich gerade Dosenmilch in seinen Lieblingskaffeebecher rührte. Zuerst hatte er gelächelt und die Arme ausgebreitet, bis ihm aufgefallen war, dass sie in Rekordzeit zurück war und quer übers Feld gegangen sein musste.

Eine halbe Stunde lang hatte sie sich Bobs Schimpftiraden und Ermahnungen anhören müssen, dass sie gefälligst die ungefährliche Strecke über die Straßen zu nehmen hatte: »Ich sage das, weil ich dich liebe, Ames, wir beide lieben dich, und wir wollen doch nur, dass dir nichts passiert.«

Amy hatte zugehört, auf dem Stuhl herumgezappelt und ein Gähnen unterdrückt. Als er endlich aufgehört hatte, war sie die Treppe hochgestapft, hatte sich aufs Bett geworfen und mit lautem CD-Hüllen-Geschepper eine wütende Mixkassette aufgenommen. Rage Against The Machine, Hole und Faith No More.

Da sie Bob am Tag vorher überrascht hatte, wusste Amy, dass er wahrscheinlich schon zu Hause war. Darauf wartete, sie zu erwischen und sich noch einmal vorzuknöpfen. Es war den Stress nicht wert, obwohl der längere Weg an Dienstagen besonders unangenehm war. Da war ihr Rucksack immer so schwer, weil sie Französisch und Geschichte hatte und es zu beiden Fächern blöde, dicke Bücher gab.

Amy hasste den Französischunterricht aus tiefster Seele, der Lehrer war ein Arsch, und sie fragte sich, weshalb »Fenster« auf einmal weiblich sein sollte. Aber sie hätte die Sprache gern gekonnt. Französisch war irgendwie sexy. Sie malte sich aus, jemanden, der ein bisschen erfahrener, weltmännischer als Jake war, verführen zu können, indem sie ihm etwas Französisches ins Ohr flüsterte. Sie könnte jemand Älteren verführen. Jemand viel Älteren.

Sie liebte Jake, natürlich, sie meinte es ehrlich, wenn sie es sagte. Sie hatte seinen Namen sorgsam mit Schablone auf ihren Rucksack gemalt, und wenn sie sich die Zukunft vorstellte, kam er darin vor. Aber in den letzten Wochen hatte sie immer stärker die Unterschiede zwischen ihnen beiden wahrgenommen.

Jake mit seinem breiten Lächeln und den dunkelbraunen Hundeaugen war so unkompliziert, so sanft. Aber seit sie zusammen waren, hatte er sich kaum mal getraut, die Hand unter ihre Schuluniformbluse zu stecken. Ganze Mittagspausen verbrachten sie knutschend auf dem Fußballfeld, und einmal hatte er sich auf sie gelegt, aber dann war ihr das Bein eingeschlafen, und sie hatte sich bewegen müssen, und er war so verlegen gewesen, dass er den Rest des Tages kaum noch ein Wort sagte.

Monate waren schon vergangen, und sie war immer noch Jungfrau. Es wurde langsam peinlich. Auf keinen Fall wollte sie die Letzte aus ihrer Clique sein. Sie hasste es überhaupt, bei irgendetwas zu verlieren.

Aber mal abgesehen von diesem Frust, hoffte Amy, dass Jake Judo geschwänzt hatte, damit sie sich treffen konnten. Jake und sein jüngerer Bruder Tom wurden jeden Tag mit dem Auto nach Hause gefahren, weil ihre versnobte Mama im Schulsekretariat arbeitete. Seine Familie wohnte in einem der großen, frei stehenden Häuser auf der Royal Avenue. Er war immer schon zurück, bevor Amy das Reihenhäuschen in der Warlingham Road erreichte, in dem sie mit Bob und ihrer Mutter Jo lebte.

Jakes Mutter Sue mochte Amy nicht. Sie glaubte offenbar, dass sie ihr heiß geliebtes Söhnchen verdarb. Allerdings gefiel Amy die Vorstellung, eine verruchte Frau zu sein. Ihr gefiel die Vorstellung, überhaupt eine Frau zu sein.

Amy Stevenson hatte ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das ihren Magen zum Hüpfen und ihr Herz zum Pochen brachte. Keine von Amys Freundinnen wusste von ihrem Geheimnis, und Jake erst recht nicht. Er durfte es auch nie erfahren. Selbst Jakes Mutter mit ihren missbilligenden Blicken hätte es niemals erraten.

Amys Geheimnis war ein Mann. Ein richtiger Mann. Seine Schultern waren breiter als die von Jake, seine Stimme tiefer, und wenn er unanständige Bemerkungen machte, kamen sie aus einem Mund, der sich das Recht dazu verdient hatte. Er war groß und hatte einen selbstbewussten Gang, nie hatte er es eilig.

Ihr Geheimnis trug Aftershave, keine Nivea-Creme, und er fuhr Auto, nicht Fahrrad. Im Gegensatz zu Jakes rotblonden hatte er dicke, dunkle Haare. Einen Männerschnitt. Durch seine T-Shirts hatte sie gesehen, dass in der flachen Mulde in der Mitte seines Brustkorbs schwarze Haare wuchsen. Ihr Geheimnis warf einen großen, dunklen Schatten.

Wenn Amy an ihn dachte, kribbelte schlagartig ihr ganzer Körper, und in ihrem Kopf entstand ein weißes Rauschen, das jede Vernunft ausschaltete.

Er berührte ihre Taille wie ein Mann eine Frau berührte. Er hielt ihr die Tür auf, im Gegensatz zu den Jungs in ihrer Klasse, die in die Flure rasten wie Flipperkugeln.

Ihre Mutter hätte ihn als »groß, dunkel und gut aussehend« bezeichnet. Er brauchte nicht anzugeben, hatte es nicht nötig, sich wichtigzumachen. Nicht mal das hübscheste Mädchen an der Schule hätte sich Chancen bei ihm ausgerechnet. Keiner ahnte, dass Amy mehr als nur eine Chance hatte. Viel mehr.

Amy wusste, dass er ein Geheimnis bleiben musste, und zwar eines von sehr kurzer Dauer. Ein Komma in ihrer Geschichte, mehr nicht. Sie wusste, dass sie das alles unter Verschluss halten musste, absolut, komplett vertraulich, völlig getrennt von ihrem restlichen Soundtrack. Eigentlich war es jetzt schon eine Erinnerung. In ein paar Monaten würde sie immer noch in der Mittagspause mit Jake knutschen, sich mit ihren Freundinnen streiten, sich Ausreden für nicht gemachte Hausaufgaben ausdenken, jeden Abend auf Radio One Mark & Lard hören. Das wusste sie. Sie redete sich ein, dass ihr das nichts ausmachte.

Das Gefühl, das Amy spürte, wenn er ihre Hüfte berührte oder ihr die Haare aus dem Gesicht strich, war wie ein Stromschlag. Schon seine Fingerspitzen brachten ihre Haut so zum Kribbeln, dass nichts anderes auf der Welt mehr zu ihr durchdrang. Die Vorstellung, was er mit ihr machen könnte, was er vielleicht von ihr verlangen würde, jagten ihr Schauer der Erregung über den Rücken und machten ihr gleichzeitig eine Höllenangst. Bekämen sie jemals die Gelegenheit? Wüsste sie dann, was zu tun war?

Der Kuss in der Küche, während sie die anderen direkt vor der Tür hörte. Seine Hände auf ihrem Gesicht, das Kitzeln von Bartstoppeln, das sie noch nie zuvor gespürt hatte. Dieser einzige winzige Kuss, der ihr nachts den Schlaf raubte.

Amy bog in die Warlingham Road ein, und das Ritual begann. Sie stellte den Rucksack auf der bröckeligen Betonmauer ab. Sie krempelte den Bund ihres Rocks herunter, sodass er wieder seine normale Länge hatte. Sie räumte ihren Rucksack halb aus, bis sie ihr duftendes Körperspray und den Kirsch-Lippenbalsam fand.

Nach einem kurzen Schütteln der Dose sprühte Amy eine süße Duftwolke in die Luft. Dann sah sie sich schnell verstohlen um und trat in die Parfümschwaden, wie sie es bei ihrer Mutter vor einem Abend im Nachbarschaftsverein gesehen hatte.

Den Kirschbalsam strich sie sich erst auf die Unterlippe, dann auf die Oberlippe, presste die Lippen kurz aufeinander und tupfte sie dann mit dem Ärmel ab. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Jake schon wartete, wollte sie vorbereitet sein, aber er sollte natürlich nicht merken, dass sie sich Mühe gegeben hatte.

Die Musik aus ihrem Walkman überflutete weiter Amys Kopf. »Do You Remember The First Time?« von Pulp fing an, und Amy musste lächeln. Jarvis Cocker grinste und zwinkerte in ihre Ohren, während sie ihre Sachen zurück in den Rucksack packte, ihn sich über die andere Schulter warf und ihren Weg fortsetzte.

Do you remember the first time?/I can’t remember a worse time/but you know that we’ve changed so much since then/Oh yeah, we’ve grown.

Bobs Transporter stand auf der Straße. Amy war noch zwölf Türen von ihrem Elternhaus entfernt. Als sie die Augen zusammenkniff, bemerkte sie eine Gestalt, die auf sie zulief.

Der Gang der Gestalt – selbstsicher, aufrecht, gelassen – verriet ihr, dass es nicht Jake war. Jake hampelte immer herum wie ein aufgeschreckter Krebs. Die schlanke Taille der Gestalt verriet ihr, dass es auch nicht Bob war, denn der hatte eher die Form einer kleinen Kartoffel.

Als Amy erkannte, wer es war, wurde ihr schlagartig ein bisschen übel.

Hatte ihn jemand gesehen?

Hatte Bob ihn gesehen?

Wie konnte er riskieren, zu ihr nach Hause zu kommen?

Vor allem aber spürte sie ein plötzliches Hochgefühl, einen Adrenalinschub, der sie in seine Richtung stieß wie zu einem Magneten.

Now I don’t care what you’re doing/No I don’t care if you screw him just as long as you save a piece for me/Oh yeah now, you say you’ve got to go home.

Immer noch sang Jarvis Cocker ihr schmutziges Zeug ins Ohr, sie wollte ihn zum Schweigen bringen, aber nicht ungeschickt an ihrem Walkman rumfummeln.

Do you remember the first time?

Amy wich dem Blick ihres Geheimnisses nicht aus und biss sich auf die Lippe, während sie wahllos auf jeden Knopf drückte, bis sie endlich den richtigen erwischte und die Musik verstummte. Sie standen Zeh an Zeh. Mit einem Lächeln streckte er langsam die Hand aus. Er zog erst den einen Kopfhörer, dann den anderen heraus. Seine Finger streiften dabei ihre Ohren. Amy schluckte heftig, sie kannte die Regeln nicht so genau.

»Hallo, Amy«, sagte er immer noch lächelnd. Seine grünen Augen funkelten, die Wimpern so dunkel und schimmernd, dass sie beinahe feucht wirkten. Er erinnerte sie an ein altes Foto von John Travolta, auf dem er sich bei den Aufnahmen zu Saturday Night Fever das Gesicht wusch. Es war in einer ihrer Musikzeitschriften abgedruckt gewesen, und obwohl sie John Travolta eigentlich ziemlich blöd fand, war es ein sehr cooles Bild. Sie hatte es in ihr Art&Design-Skizzenbuch geklebt.

»Hallo«, erwiderte sie, nur einen Hauch lauter als ein Flüstern.

»Ich habe eine Überraschung für dich … steig ein.« Er deutete auf sein Auto – einen fuchsroten Ford Escort – und öffnete ihr formvollendet wie ein Chauffeur die Beifahrertür.

Amy sah sich um. »Lieber nicht, mein Stiefvater sieht uns wahrscheinlich.«

Sobald ihre Worte heraus waren, hörte Amy in der Nähe eine Tür schlagen und duckte sich hinter den Escort.

Ein paar Meter weiter stellte Bob mit einem Grunzen seine Werkzeugtasche auf dem Bürgersteig ab. Er atmete geräuschvoll aus, suchte nach seinem Schlüssel und schloss den Transporter auf. Ohne zu bemerken, dass er beobachtet wurde, knallte er die Werkzeugtasche auf den Beifahrersitz und warf die Tür mit seinen schweren, behaarten Händen zu. Dann watschelte er zur Fahrerseite, hievte sich auf den Sitz und fuhr mit knirschendem Getriebe los, sodass das Heck des Wagens schaukelte wie ein wedelnder Schwanz.

So aufgeregt Amy war, so bereit sie war, spürte sie doch gleichzeitig den Impuls, Bob nachzurennen und in den Transporter zu springen, ihn zu fragen, ob sie für ihn schalten durfte, wieder klein und geborgen zu sein.

»War das dein Stiefvater?«

Amy stand auf, klopfte sich den Staub ab und nickte wortlos.

»Dann ist das Problem ja gelöst. Also steig ein.« Er grinste ein Alligatorgrinsen. Und damit war das Thema erledigt. Amy hatte keine Ausrede mehr und stieg in den Wagen.

2. Kapitel

Alex, 7. September 2010

Die Krankenhausstation verharrte in einer leblosen Starre. Neun stumme Gestalten lagen unbewegt unter ordentlichen Pastelldecken.

Alex Dale hatte über Frühgeburten geschrieben, das oft nur sekundenlange Leben so fragil wie ein Häufchen Goldstaub.

Sie hatte über degenerative Erkrankungen geschrieben und über Menschen, die auf Apparate angewiesen waren, deren Zukunft vom beiläufigen Umlegen eines Schalters abhing. Sie hatte sogar in allen Einzelheiten über jede quälende Phase des Sterbens ihrer eigenen Mutter berichtet, aber die Patienten hier erlebten einen ganz anderen Tod.

Die schlaffen Gesichter auf der Wachkomastation des Royal-Infirmary-Krankenhauses von Tunbridge Wells hatten früher ein Leben gehabt. Sie waren nicht wie die zu früh geborenen Babys, die nichts als den Mutterleib, die Schläuche und die Wärme der nervösen, verzweifelten Hände ihrer Eltern kannten.

Und sie waren auch nicht wie die Demenzkranken, deren kindliche Stadien sich mit erschreckend plötzlich auftauchenden Erinnerungsfetzen abwechselten.

Die reglosen Menschen auf dieser Station waren anders. In ihrem Leben hatte es keinen langsamen Verfall gegeben, sondern eine Notbremsung. Und sie waren immer noch da, irgendwo tief in ihrem Innern.

Manche blinzelten langsam, wandten den Kopf leicht dem Licht zu und wechselten unentwegt den Gesichtsausdruck. Andere waren erstarrt; mitten in der Freude, im Ruhezustand oder im Auge eines Traumas. Alle waren sie nun in einem stillen Schrei gefangen.

»Jahrelang wurden solche Patienten völlig abgeschrieben«, sagte die Stationsleiterin mit den rotbraunen Haaren und den tiefsten Krähenfüßen, die Alex je gesehen hatte. »Man nannte sie lebende Tote und meinte, sie würden nur noch dahinvegetieren.« Sie seufzte. »Viele denken das heute noch.«

Alex nickte und schrieb das Gespräch in lückenhaftem Steno in ihrem Moleskine-Notizbuch mit.

Die Stationsleiterin fuhr fort. »Aber es sind eben nicht alle gleich, und man darf sie nicht aufgeben. Es sind Individuen. Manchen fehlt jedes Bewusstsein, aber andere verfügen tatsächlich noch über ein Minimum, und das ist ein himmelweiter Unterschied zum Hirntod.«

»Wie lange bleiben sie normalerweise hier, bis sie wieder gesund werden?«, fragte Alex, den Stift über dem Papier schwebend.

»Na ja, sehr wenige werden wieder gesund. Diesen Sommer haben wir einen Jungen entlassen, er wird jetzt rund um die Uhr von seinen Eltern und seiner Schwester betreut, aber das war der Erste seit Jahren.«

Alex zog die Augenbrauen hoch.

»Die meisten sind schon sehr lange hier«, ergänzte die Frau. »Und die meisten werden auch hier sterben.«

»Bekommen sie viel Besuch?«

»O ja. Manche haben Familien, die sich jahrelang jede Woche dem Ganzen hier aussetzen.« Sie machte eine Pause und ließ den Blick über die Betten schweifen. »Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Können Sie sich vorstellen, jede Woche hier aufzutauchen, ohne je eine Reaktion zu bekommen?«

Alex versuchte, Bilder ihrer eigenen Mutter zu verscheuchen, das verfilzte Haar, den ausdruckslosen Blick, wie sie ihre einzige Tochter um eine Gutenachtgeschichte bat.

Die Stationsleiterin hatte die Stimme gesenkt, denn an mehreren Betten saßen Besucher.

»Erst seit Kurzem wissen wir, dass es doch Lebenszeichen unter der Oberfläche gibt. Manche solcher Patienten«, sie deutete auf die Betten hinter Alex, »und ich spreche hier von einer Handvoll weltweit, haben sogar zu kommunizieren begonnen.«

Sie blieb stehen. Beide Frauen standen jetzt mitten im Raum, umgeben von Vorhängen und Betten. Alex zog wieder die Augenbrauen hoch, um die Stationsleiterin zum Weitersprechen zu ermuntern.

»Eigentlich stimmt das nicht ganz. Diese Patienten haben immer kommuniziert, die Ärzte wussten nur bisher nicht, wie man sie hören konnte. Ich weiß nicht, was Sie alles gelesen haben, aber nach einem Jahr können die Gerichte die lebenserhaltenden Maßnahmen abschalten lassen. Und jetzt mit den Kürzungen …« Die Schwester verstummte.

»Wie schrecklich, keine Stimme zu haben«, sagte Alex, während sie sich weiter Notizen machte und mit einem plötzlichen Gefühl aufsteigender Übelkeit inmitten des elektrischen Summens der Krankenhausstation leicht schwankte.

Alex schrieb einen Artikel für eine Wochenendbeilage über die Arbeit von Dr. Haynes, dem öffentlichkeitsscheuen Wissenschaftler, der Methoden zur Erfassung von Kommunikation bei Patienten wie diesen erforschte. Den Arzt selbst hatte sie noch nicht gesprochen, und sie schlitterte auf ihre Deadline zu. Kein Vergleich zu ihren besten Arbeiten von früher.

Es gab nur ein leeres Bett auf der Station, die anderen neun waren mit stillen Patienten belegt. Alle zehn waren hinter ihren fliederfarbenen Vorhängen mit denselben hellblauen Decken ausgestattet.

Innerhalb dieser zartlila Stoffwände konnten die Schwestern und Pfleger die Patienten vor Anstrengung schnaufend in eine sitzende Haltung bringen, ihnen den feuchten Mund abwischen und ihnen die Kleider anziehen, die von zu Hause gebracht oder von unbeteiligten Wohlmeinenden gespendet worden waren.

Von draußen aus dem Eingangsbereich hörte man ein Radio blubbern, lockeres Geplauder und »Golden Oldies« im Wechsel. Die leise Musik wetteiferte mit den seufzenden Atemzügen der Patienten und dem Piepen und Zischen der Apparate.

In der hintersten Ecke des Raums erregte ein Poster Alex’ Aufmerksamkeit. Jarvis Cocker von Pulp, feminin und ganz in Tweed. Sie kniff die Augen zusammen, um den Namen der Zeitschrift zu erkennen, der das Bild sorgsam entnommen worden war.

Select. Inzwischen längst eingestellt, längst vergessen, aber Alex’ Lieblingszeitschrift als Teenager. Sie hatte den Chefredakteur mit Briefen bombardiert, in denen sie um ein Praktikum bettelte, damals, als Musik die einzige Liebe zu sein schien, über die man etwas lesen oder schreiben wollte. Und natürlich nie eine Antwort bekommen.

Die Stationsleiterin in der dunkelblauen Tracht war plötzlich verschwunden. Alex entdeckte sie bei dem triefäugigen Besucher einer Patientin in einem steifen rosa Morgenmantel, mit dem sie sich leise und ernsthaft unterhielt.

Fast geräuschlos schob Alex sich näher an den Eckvorhang heran. Ihre Schienbeine brannten von der morgendlichen Joggingrunde, und sie zuckte vor Schmerz zusammen, als sie ihren Schritt beschleunigte. Die dünnen Sohlen ihrer Ballerinas drückten in ihre Blasen wie Kies.

Die meisten Patienten waren mindestens mittleren Alters, aber das Bett in der Ecke strahlte eine befremdliche Jugendlichkeit aus.

Die Vorhänge waren nur halb zugezogen, und Alex trat leise durch den breiten Spalt. Trotz des Halbdunkels konnte sie sehen, dass Jarvis Cocker nicht allein war. Neben ihm posierte ein junger Damon Albarn von Blur etwas verlegen für die Kamera. Beide Poster stammten aus der Select, und auf den Reißnägeln hatte sich mittlerweile Staub angesammelt.

Ihre Blicke wanderten hinab zu dem Bett. Es war eine reglose Szene. Unter der Decke zeichneten sich spitze Knie ab. Zwei dünne Arme lagen neben dem Körper ausgestreckt auf der gestärkten Bettwäsche, leicht lila gefärbt, mit Gänsehaut, aus einem verwaschenen blauen T-Shirt ragend.

Bis dahin hatte Alex vermieden, einen der Patienten direkt anzusehen. Es kam ihr zu unhöflich vor, die erstarrten Gesichter zu begaffen wie ein Besucher im Zoo. Auch jetzt hielt sie sich etwas seitlich des Britpop-Betts wie ein verlegenes Kind. Sie betrachtete die leuchtend weißen Geräte, die über dem Bett aufragten, und kritzelte unnötigerweise in ihrem Notizbuch herum, schindete Zeit, bis sie sich endlich überwand, den Blick auf den Kopf der jungen Frau zu richten.

Ihre Haare hatten ein tiefes, dunkles Kastanienbraun, aber sie waren am Pony stumpf abgeschnitten und überall sonst lang und zerzaust gelassen worden. Ihre auffallend blauen Augen waren halb geöffnet und leuchteten wie Murmeln. Alex mit ihren langen, zum Pferdeschwanz gebundenen dunklen Haaren und den meerblauen Augen hätte ihre Schwester sein können.

Sobald Alex sich allerdings gestattete, der Patientin direkt ins Gesicht zu sehen, schrak sie zurück.

Sie kannte diese Frau.

Es gab eine Verbindung, da war sie sich ganz sicher, aber es war nur ein Aufflackern von Erinnerung, ohne einen konkreten Anhaltspunkt.

Mit panisch in den Schläfen pochendem Puls sammelte Alex den Mut, noch einmal hinzusehen, spähte im Geiste durch ihre Finger. Ja, sie kannte dieses Gesicht, sie kannte diese Frau.

Noch vor gar nicht allzu langer Zeit war Alex’ Gedächtnis messerscharf gewesen, in Sekundenschnelle wäre ein Name aufgeblitzt. Jetzt glich es eher einem eingestaubten mentalen Karteikasten.

Alex hörte, wie sich ihr schwere Schritte auf dicken, quietschenden Sohlen eilig näherten. In dem Moment fiel es ihr ein.

»Entschuldigen Sie bitte«, sagte die Stationsleiterin leicht außer Atem. »Wo waren wir?«

Alex drehte sich zu ihr um. »Ist das etwa …?«

»Ja. Ich war mir nicht sicher, ob Sie sie erkennen würden. Sie müssen noch sehr jung gewesen sein.«

»Ich war im selben Alter. Ich meine, ich bin im selben Alter.«

Alex’ Herz hämmerte, sie wusste, dass die Frau in dem Bett ihr nichts tun konnte, aber sie fühlte sich trotzdem bedrängt.

»Wie lange ist sie schon hier?«

Die Stationsleiterin betrachtete die Patientin und setzte sich vorsichtig auf das Bett.

»Seit kurz danach«, sagte sie ruhig.

»Ach Gott, die Arme. Also jedenfalls«, Alex schüttelte leicht den Kopf. »Ja, Entschuldigung, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie, wenn das ginge?«

»Natürlich.« Die Schwester lächelte.

Alex atmete tief durch und riss sich zusammen. »Das klingt jetzt vielleicht albern, aber ist Schlafwandeln ein Problem?«

»Nein, überhaupt nicht. Die Patienten hier sind nicht in der Lage herumzulaufen.«

»Ah, klar«, sagte Alex und strich sich mit dem Stift eine Haarsträhne aus den Augen. »Ich habe mich ein bisschen über die Sicherheitsvorkehrungen auf der Station gewundert, ist das Standard?«

»Wir stehen nicht die ganze Zeit an der Tür Wache, außer, wenn viel los ist. Ansonsten halten wir uns eher im Schwesternzimmer auf, weil wir viel Papierkram zu erledigen haben. Aber wir nehmen das Thema Sicherheit doch sehr ernst.«

»Musste ich mich deshalb registrieren?«

»Ja, wir führen über alle Besucher Buch«, sagte die Schwester. »Letztendlich könnte ja jeder alles mit denen anstellen, wonach ihm der Sinn steht.«

Alex fuhr langsam in das orangefarbene Sonnenlicht und blinzelte heftig. Amy Stevenson. Die Frau in dem Bett. Immer noch fünfzehn, mit ihren Britpop-Postern, zerzausten Haaren und mädchenhaften Augen.

Als Alex vor einem Zebrastreifen anhielt, stolperte ihr fast ein knutschendes Teenagerpärchen auf die Motorhaube ihres schwarzen VW Polos, ineinander verschlungen wie bei einem Dreibeinrennen.

Alex konnte den Gedanken an Amy nicht abschütteln. Vermisst wird Amy. Telegene tragische Halbwüchsige in Schuluniform, strahlendes Schulfoto in jeder überregionalen Nachrichtensendung, Amys schluchzende Mutter und ihr besorgter Vater, oder war es der Stiefvater gewesen? Grüppchen von Klassenkameraden nach einer »Sonderversammlung« in der Schule, eingefangen für die Abendnachrichten.

Amy Stevenson war eines Tages von der Schule nach Hause gegangen und nie dort angekommen.

Soweit Alex sich erinnerte, wurde Amy ein paar Tage später gefunden. Die Fahndung nach dem Täter hatte die Nachrichten monatelang beherrscht, oder waren es doch nur Wochen? Alex war im selben Alter gewesen wie Amy und erinnerte sich an den Schock der Erkenntnis, dass sie nicht unbesiegbar war.

Sie war eine halbe Autostunde von Amy entfernt aufgewachsen. Jederzeit hätte sie am helllichten Tag von irgendjemand direkt von der Straße mitgenommen werden können.

Amy Stevenson: die größte Story von 1995, gefangen in einem menschlichen Archiv.

Es war 12:01 Uhr. Die Sonne hatte den Zenit überschritten, es war also vertretbar anzufangen.

In der stillen Kühle ihrer Einbauküche stellte Alex ein hohes Wasserglas und ein zartes Weinglas auf. Bedächtig füllte sie das hohe Glas bis zum Rand mit Mineralwasser (Raumtemperatur). Dann goss sie gekühlten Weißwein, einen guten Riesling, exakt bis zum Eichstrich in das Weinglas und stellte die Flasche zurück in die Kühlschranktür, wo sie klirrend gegen fünf identische Flaschen stieß.

Wasser war wichtig. Alles, was stärker als ein normales Bier war, entzog dem Körper mehr Flüssigkeit, als das Getränk enthielt, und Dehydrierung war gefährlich. Alex begann und beendete jeden Nachmittag mit einem großen Glas Wasser in Raumtemperatur. In den letzten zwei Jahren hatte sie zwar mehrmals pro Woche ins Bett gemacht, war aber selten ernsthaft dehydriert.

Zwei Flaschen, manchmal drei. Hauptsächlich weißen, aber an kühlen Nachmittagen auch roten, zu Hause. Es musste zu Hause sein.

Als Matt zum letzten Mal in der Tür ihres Hauses gestanden hatte, mit schmerzhafter Endgültigkeit seine Sommerjacke und den Wintermantel in der Hand, hatte er zu Alex gesagt, sie »verwalte« ihr Trinken wie ein Diabetiker seine Krankheit.

Alex’ Rituale und Gewohnheiten waren übermächtig geworden. Die Kontrolle zu behalten und gleichzeitig zu versuchen, einen Beruf auszuüben, verlangte ihr alles ab. Da blieb keine Energie übrig, um eine Ehe zu führen, geschweige denn, sie zu genießen.

Alex hatte nicht damit gerechnet, mit achtundzwanzig schon geschieden zu sein. Für die meisten Menschen dieses Alters tauchte eine Hochzeit gerade erst am Horizont auf.

Sie konnte nachvollziehen, warum Matt sie verlassen hatte. Er hatte gewartet und gewartet, auf irgendein vages Anzeichen, dass sie die Kurve kriegen würde, dass sie ihn und ein gemeinsames Leben wählte statt des Alkohols, aber sie hatte nie ernsthaft erwogen, etwas an der Situation zu ändern. Selbst als sie allen Grund hatte aufzuhören. So war sie eben.

Matt und sie waren sich während der Orientierungswoche für Erstsemester an der Southampton University begegnet, wobei keiner von ihnen später genau sagen konnte, wo genau und unter welchen Umständen. Ihrer beider Erinnerung setzte ein paar Wochen nach Semesterbeginn ein, als sie schon fest zusammen waren und jeden Tag mit dem Kater des anderen aufwachten.

Das Trinken war der Kitt ihrer Beziehung gewesen, aber es war nicht alles, und für Matt wurde es im Laufe der Zeit weniger wichtig. Sie redeten und lachten und schnitten in ihren Fächern irrsinnig gut ab (er in Kriminologie, sie in Englischer Literatur), zum Teil beflügelt durch flammende Diskussionen, zum Teil durch Konkurrenzgeist. Schon seit dem allerersten Monat waren sie eine Einheit gewesen. Nicht er oder sie, immer sie beide.

Fast zwei Jahre waren seit der Scheidung vergangen, und immer noch ertappte sie sich beim Wir.

Jeden Nachmittag, bevor das erste Glas ihre Lippen berührte, schaltete Alex ihr Telefon aus. Ihr Facebook-Account hatte sie schon lange gelöscht, sämtliche digitalen Fußabdrücke aus dem Netz entfernt, die betrunkene Botschaften an Matt, seine Brüder, seine Freunde, ihre Exkollegen, wen auch immer ermöglichen könnten.

Alex hatte ein paar Regeln für den Nachmittag: keine Anrufe, keine E-Mails, keine Einkäufe. In der dunklen Zwischenphase zwischen ernsthafter Trinkerin und funktionierender Alkoholikerin hatte es keine Regeln gegeben. Fröhliche, konfuse Artikelideen waren an ratlose Redakteure geschickt worden, delikate Telefoninterviews hatten eine katastrophale Entwicklung genommen, Freundschaften waren durch distanzlose, in Großbuchstaben getippte Mails vernichtet und Dispokredite bei spontanen Kaufräuschen gesprengt worden. Und weit Schlimmeres.

Jetzt ging es besser. Sie bekam mehr oder weniger regelmäßig Aufträge, sie besaß ein eigenes Haus. Sie hatte sogar zu joggen angefangen.

Mindestens einmal pro Woche plante sie ihren eigenen Tod und setzte einen nachsichtigen Abschiedsbrief an Matt und das Kind auf, das sie nie geplant hatte, das Kind, das sie nun nie bekämen.

Jetzt setzte sie sich an ihren Schreibtisch und klappte das Notizbuch auf.

»Amy Stevenson«.

Alex hatte eine Story, und die war viel interessanter als die, mit der sie beauftragt worden war.

3. Kapitel

Jacob, 8. September 2010

Jacob liebte seine Frau, dessen war er sich die meiste Zeit sicher, aber wenn sie fünfundvierzig Minuten lang ohne Pause über einen Anbau sprach, den sie nicht brauchten und sich auch nicht leisten konnten, lasteten die Lügen ein kleines bisschen weniger schwer auf seinem Gewissen.

Er beobachtete Fionas Mund, der die Worte so entschlossen bildete. Es waren einfach so verdammt viele, viele verdammte Worte, dass sie irgendwann zu einem einzigen endlosen Geräusch verschmolzen.

Ihr rosa Mund war jetzt nur noch zum Reden da. Wie lange war es her, dass diese Lippen einen weichen Kuss geschenkt hatten? Oder ihm etwas Liebes ins Ohr geflüstert?

»Hörst du mir überhaupt zu?« Ihre eindringlichen braunen Augen füllten sich mit Salzwasser, das jederzeit ohne Vorwarnung über die Ufer treten konnte. Wie lange war es her, dass sie einander zum Lachen gebracht hatten, bis ihnen die Tränen über die Wangen liefen?

»Aber klar höre ich zu.« Jacob schob seine noch halb volle Müslischale von sich, verzweifelt bemüht, nicht offen aggressiv zu sein, oder passiv aggressiv, oder irgendeine andere ungeschriebene goldene Regel zu brechen.

Als Jacob und Fiona sich kennenlernten, sprachen sie über alles. Na ja, fast alles. Sie faszinierte ihn, immer hatte sie so viel zu sagen, und er hörte es gern.

Als Freund und Freundin debattierten sie, machten Witze, unterhielten sich bis zum Morgengrauen. In ihrer Hochzeitsnacht vollzogen sie nicht mal die Ehe, weil sie ganz in die Worte des anderen vertieft waren, bis ihnen auffiel, dass der nächste Tag schon angebrochen war. Fionas Beine waren in ihre elfenbeinfarbene Schleppe verwickelt, beiden schmerzten vom Grinsen und Lachen die Wangen, die Sonne machte sie langsam nüchtern.

Doch mittlerweile fragte Fiona nicht mehr nach seiner Arbeit, erwartete nicht mehr, alles erzählt zu bekommen. Sie stritten sich um belanglose Haushaltsdinge, viel mehr Themen gab es nicht.

Wann hatte das angefangen? Mit ihrer Schwangerschaft? Vorher?

Sie war auf jeden Fall ziemlich fixiert gewesen auf Eisprung und optimale Stellungen, aber sie war immer noch Fiona gewesen, sie hatten immer noch geredet und gelacht.

Jetzt schien sie an alldem das Interesse verloren zu haben.

Früher quetschte sie ihn regelrecht aus, fragte nach dem Wer, Wo, Wann von Terminen und Freizeitaktivitäten, glich das, was ihr gesagt wurde, mit Kalendereinträgen ab, mit Gesprächen, Kleidung, die er getragen hatte, achtlosen Bemerkungen.

»Also wer genau geht denn jetzt zu dieser Weihnachtsfeier? Wieso sind Freundinnen und Ehefrauen nicht eingeladen? Normalerweise gehören Freundinnen und Ehefrauen doch auch dazu … gehen irgendwelche anderen Freundinnen und Ehefrauen hin?«

Vielleicht war es ihr jetzt egal. Fiona hatte die kleine Bohne, die in ihrem Bauch wuchs, und alles andere war nebensächlich. Wenn das stimmte, dann war sie das Gegenteil der Fiona, in die er sich verliebt hatte, der Fiona, die er geheiratet hatte. Trotz des ganzen Drucks, der dazu geführt hatte, war er nämlich überglücklich gewesen, als der zweite blaue Strich vor vielen Monaten auf diesem schicksalhaften Teststäbchen erschien. Panisch, aber überglücklich.

Jetzt saß er hier an der langweiligen Frühstückstheke und sah seine Frau leicht schwanken. Ihr Gleichgewichtssinn hatte in den letzten Wochen nachgelassen, während ihr Bauch sich mit einer neuen Nachdrücklichkeit aufblähte.

Jacob seufzte. Dieser Tage führte jede Unterhaltung zu ein und demselben Thema: der kleinen, grauenhaften Küche.

Die Küchenvergrößerung würde alles in Ordnung bringen: das Platzproblem, den schwierigen Zugang zum Garten, wo der Kinderwagen stehen sollte, die Spannungen im Mittleren Osten.

Der neue Anbau war alles. Und wenn Fiona ihn nicht bekam, egal wie unmöglich hoch die Kosten waren, dann flog die Welt in die Luft. Er konnte nicht hundertprozentig sicher sein, dass das in dem Comicbauch da sein Baby war und keine tickende Zeitbombe.

Die Dreißigerjahre-Doppelhaushälfte in Wallington Grove, Tunbridge Wells, war ihnen wie ein Palast vorgekommen, als sie vor gerade mal zwei Jahren einzogen. Es hatte Besonnenheit, Verzicht und Überstunden erfordert, eine Anzahlung anzusparen, und die Frischvermählten hatten vereinbart, dass Arbeit und Gehalt mindestens die nächsten drei Jahre lang die Hauptsache sein mussten. Der Kredit ging vor. Fiona hatte ohne Wenn und Aber zugestimmt, absolut, sie hatten sich mit der Hypothek weit aus dem Fenster gelehnt und bräuchten zwei Vollzeitgehälter, um die Raten tilgen zu können. Sie mussten beide ihren Beitrag leisten.

Ungefähr achtzehn Monate später, nach einer intensiven Kampagne von subtil bis tränenreich, hatten sie angefangen, es mit einem Baby zu probieren, und es hatte fast auf Anhieb geklappt. Und nun brauchte das Baby einen Anbau.

»Fiona, entschuldige bitte, aber ich muss jetzt wirklich los. Ich habe heute ein paar echt furchtbare Termine, und mir platzt fast der Kopf.«

»Klar«, sagte sie. »Schon gut.«

Sie stellte keine weiteren Fragen. Warum stellte sie jetzt keine weiteren Fragen?

Sie mussten beide los. Fiona zu ihrem Job als Grafikdesignerin, Jacob zu dem Krankenhaus, in dem er nicht arbeitete.

4. Kapitel

Amy, 18. Juli 1995

Amy schnallte sich auf dem Beifahrersitz an und betrachtete ihn von der Seite. Er ertappte sie dabei und lächelte, nur kurz, mehr ein Zucken der Mundwinkel, als er den Blick wieder der Straße zuwandte. Beim Schalten schob er mit der Handfläche ihren Rock noch weiter den Oberschenkel hinauf, sodass ihr ein Schauer über den Rücken lief.

Amy war nicht an so direkte Annäherungen gewöhnt. Jake brauchte immer endlos, um sich zu trauen, bis der Frust in ihrem Kopf so laut wurde, dass sie selbst die Initiative ergreifen musste. Was sie sich wirklich wünschte, was sie sich ziemlich sicher wirklich wünschte, war, dass jemand sie begehrte, dass jemand sie unbedingt wollte. Dass jemand die Sache in die Hand nahm.

Sie betrachtete seine Finger auf ihrem Knie, während er starr geradeaus auf die Straße blickte. Dunkle Haare ragten aus seinem Hemdsärmel, und seine Nägel waren zu perfekten geraden Linien geschnitten.

Erst vor wenigen Wochen war er ihr Ritter gewesen. War um die Ecke geschlendert und hatte sie vor diesem ätzenden Mann gerettet. Jake war schon im Auto seiner Mutter vorbeigesaust, ordentlich auf dem Rücksitz festgeschnallt. Ihre Freundinnen waren, über irgendetwas gackernd, abgezogen und sie dadurch dem Spießrutenlauf dieses Widerlings und seiner Betteleien ausgeliefert gewesen. Schon wieder. Er wollte es einfach nicht kapieren, er wollte sie einfach nicht in Ruhe lassen. Unentwegt hatte er auf sie eingeredet und über Bob hergezogen, bis Amy ihn beschimpft und weggeschickt hatte. Irgendwann war er endlich abgehauen, halblaut vor sich hin grummelnd und wütend Steinchen auf der Straße vor sich her tretend. In einer Mischung aus Erleichterung und schlechtem Gewissen und mit heißen Tränen in den Augen ließ sie die Schultern herabsinken.

Und dann tauchte ihr Geheimnis auf, mitten auf der Straße vor ihrer Schule, selbstbewusst und groß, und kam genau auf sie zu. Er schlang einen Arm um ihre Taille und führte sie in eine Toreinfahrt, strich ihr die Haare aus den Augen und fragte: »Was ist denn los? Kann ich dir helfen?«

»Mein Vater«, sagte sie und fing an zu weinen.

»Was ist mit deinem Vater?« Sanft hob er ihr Kinn an, sodass ihre feuchten Augen auf seine gerunzelte Stirn blickten. »Tut er dir was?«

»Nein«, schluchzte sie. »Nicht so was. Es geht nicht um den Vater, bei dem ich wohne.« Sie wischte sich die Augen mit den Fingerspitzen ab. »Bob ist mein Stiefvater. Ich meine meinen richtigen Vater.«

»Ach, Väter sind komplexe Ungeheuer. Es ist nicht deine Schuld, okay? Komm, ich fahr dich nach Hause, und du kannst mir unterwegs alles erzählen. Ja, Amy?«

»Ja.«

Er hielt ihr die Tür auf, und sie ließ sich tief in den Sitz sinken.

An dem Tag hatte er sie nicht angefasst, und sie hatte sich die ganze Zeit gewünscht, er würde es tun.

5. Kapitel

Alex, 8. September 2010

Alex Dale wachte mit tauben Beinen und feuchtkalter Stirn auf. Sie erinnerte sich nicht, ihre Decke vom Bett geworfen zu haben, aber sie klemmte zwischen Matratze und Wand.

Alex lag auf der Seite zur Tür hin – Matts Seite.

Auf dem leeren Platz neben ihr war ein dunkler, feuchter Fleck, von dem ein stechender Geruch aufstieg. Sie trug nur ihr Pyjamaoberteil, die Hose lag zusammengeknüllt und nass weiter unten auf dem Laken. Alex hatte absolut keine Erinnerung daran, sie ausgezogen zu haben.

Sie schämte sich nicht mehr, dafür war es mittlerweile viel zu alltäglich geworden. Solange sie sich korrekt »verwaltete«, war niemand sonst in ihrem Bett, also musste sie sich auch keine Gedanken über eventuelle Peinlichkeiten machen.

Das morgendliche Wegwerfen der DryNites-Unterlage, das Abziehen der Bettwäsche, alles in die Waschmaschine stecken, die doppelte Portion Weichspüler einfüllen, nackt zurück ins Bad tapsen, um sich zwischen den Beinen zu waschen … das war inzwischen normal. Autopilot.

Ehe sie es sich ausreden konnte, zog sie ihre Laufsachen über die noch feuchte Haut, schnappte sich die Wasserflasche, verstaute den Hausschlüssel im BH und lief los.

Einen Fuß vor den anderen setzen, rechts, links. Wenn sie das einmal schaffte, dann konnte sie es auch eine halbe Stunde lang.

Im Licht des anbrechenden Morgens joggte sie langsam und gleichmäßig über die schmalen Bürgersteige ihrer stillen Ecke von Tunbridge Wells. Kleine Hunde flitzten ihr aus dem Weg, und sie sprang auf die Straße, um Kinderwagen auszuweichen, an denen Wickeltaschen und andere Utensilien baumelten.

5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, das hatte sie alles gemacht. Aber nie einen Marathon. Ein Marathon verdiente Respekt. Nüchternheit. Bei all diesen organisierten Läufen trabte sie langsam und ruhig dahin, kämpfte gegen niemanden außer gegen ihren eigenen Wunsch aufzuhören. Ihr Name stand auf Hunderten von Ergebnislisten. Alexandra Dale, keinem Verein angehörende Frau der höheren Altersgruppe.

Wieder zu Hause angekommen, duschte Alex und machte sich pochierte Eier auf Toast zum Frühstück. Das Mittagessen wäre flüssig und das Abendessen spärlich. Manchmal bestand es aus allem, was sie gerade mit der Hand abreißen oder abbrechen und sich in den Mund schieben konnte, wenn sie schwankend in der Küche stand.

Um 10:20 Uhr lenkte Alex ihren Polo auf den Parkplatz des Krankenhauses von Tunbridge Wells und fand eine Lücke in der hintersten Ecke, im Schatten einer alten Eiche. Noch im Sitzen wühlte sie in ihrer Handtasche, genoss den kräftigen Ledergeruch, der ihr entgegenschlug.

Mittlerweile hatte sie ihren Zustand ganz gut im Griff, aber die Scheidung vor zwei Jahren hatte sie völlig aus dem Gleis geworfen und einen Totalabsturz ausgelöst, der drei oder vier Wochen angehalten hatte.

Mehrere Shoppingattacken hatten ihre letzten Ersparnisse vernichtet, bevor sie endlich wieder die Zügel in die Hand bekam, allerdings war die Tasche von Chloe Paddington ein betrunkener Net-a-Porter-Einkauf, den sie nicht bereute, sie war einfach wunderschön.

Alex erschrak, als sie den Rückspiegel nach unten kippte und ihr graues Gesicht darin entdeckte. Sie rieb sich reichlich Feuchtigkeitscreme in die bleiche Haut und legte eine Schicht Make-up darüber. Dann betonte sie ihre ausgeprägten Wangenknochen mit etwas Rouge und benutzte eine Palette von rosa und braunen Lidschatten, um dem Spiegel vorzugaukeln, sie hätte warme, funkelnde Augen statt der schwarzen Löcher, die ihr entgegenstarrten.

Zum Schluss noch Lipgloss und Puder – jetzt war sie bereit, ihre Arbeit zu erledigen.

»Alex, vielen Dank für Ihre Geduld, es tut mir wirklich leid, dass wir den Termin ein paarmal verschieben mussten.«

Genauer gesagt fünfmal, dachte Alex, während sie freundlich lächelte und Dr. Haynes die Hand schüttelte.

Seine Hände waren perfekte Arzthände: kühl und weich.

»Kein Problem, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben.«

Dr. Haynes, der führende Experte für Wachkomapatienten, schloss leise die Tür und deutete auf einen ramponierten Ledersessel vor seinem mit Zetteln übersäten Schreibtisch, auf dem Alex Platz nahm.

Dr. Haynes’ Büro war das berufliche Äquivalent zu einem Teenagerzimmer. Auf einem alten Stuhl in der Ecke lag ein Haufen zerknüllter Kleidung. Ein CD-Player stand wackelig in einem Regal, das Disc-Fach geöffnet wie ein hechelndes Maul. Diverse Urkunden und Auszeichnungen zierten die Wände, wobei die schief hängenden Rahmen jegliche Selbstgefälligkeit abmilderten.

Auf dem dunklen Holzschreibtisch standen ein staubiger Laptop mit verknotetem Kabel und ein Bilderrahmen mit der Rückseite zu Alex. Etliche Papierstapel türmten sich wie schlampig gebaute Wolkenkratzer.

Als sie bemerkte, dass sie darauf starrte, während Dr. Haynes wartete, begann Alex hastig ihre vorbereitete Rede.

»Dr. Haynes …«

»Nennen Sie mich doch Peter.«

Sie lächelte. »Peter, das Krankenhaus war so freundlich, mir Ihre Biografie zu schicken, und natürlich habe ich mich über Ihre Arbeit informiert. Aber ich würde wahnsinnig gern erfahren, was Sie dazu antreibt, ausgerechnet diesen medizinischen Bereich zu erforschen.«

Peter Haynes atmete geräuschvoll aus und lehnte sich in seinem ebenfalls verbeulten Ledersessel zurück. Er sah Alex in die Augen und holte tief Luft, ehe er beide Ellbogen hob und die Hände hinter dem Kopf verschränkte.

Alex wusste, dass er einundvierzig war, aber er wirkte älter. Unter den blutunterlaufenen Augen lagen tiefe Furchen, und seine Lider waren von einem durchsichtigen Taubengrau. Sein teils lockiges, teils glattes Haar erinnerte sie an das Fell eines Rosettenmeerschweinchens.

»Es ist so, Alex, ich betrachte meine Arbeit eigentlich nicht als zu erforschenden medizinischen Bereich. Für mich geht es mehr darum, Menschen zu erforschen. Diese Arbeit ist wichtig, weil Menschen wichtig sind, und man wird nicht Arzt, wenn man nicht dem menschlichen Leben einen hohen Wert beimisst.«

Alex nickte und bedeutete ihm fortzufahren.

»Was ich tue, fasziniert mich, weil es unser Verständnis von der Grenze zwischen Bewusstsein und Tod hinterfragt.«

Wenn er über seine Arbeit sprach, verschwanden das Zucken und die unbeholfenen Grimassen, die zuvor seinen Small Talk begleitet hatten. Jetzt nahm Haynes die Hände wieder herunter und spreizte die Finger auf der zerkratzten Tischplatte.

Alex überlegte, ob das Ganze wohl ein einstudierter Monolog war. Aber es war ihr egal, Hauptsache, es waren brauchbare Zitate dabei und sie konnte schnell zu ihren Fragen über Amy Stevenson kommen.

»Unser Verständnis des menschlichen Geistes ist miserabel. Damit meine ich nicht die Psychologie, sondern ich spreche von den biologischen Grundbestandteilen des Gehirns und wie sie Verhalten, Denken und Kommunikation steuern. Es gibt so vieles, was wir nicht wissen, und sobald jemand die Fähigkeit verliert, auf die Art und Weise zu kommunizieren, die wir verstehen, ist er für uns verloren.«

Das Feuer in seinen Augen erlosch, er sackte wieder auf seinem Stuhl zusammen und schien durch Alex hindurch die Tür zu fixieren.

»Stimmt es, dass ungefähr vierzig Prozent der Wachkomadiagnosen fehlerhaft sind?«, fragte Alex in der Hoffnung, dadurch zu beweisen, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht hatte.

»Ach, Zahlen, ihr Journalisten seid besessen von Schlagzeilenzahlen.« Er wedelte wegwerfend mit der Hand. »Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass ein beträchtlicher Teil der Patienten, von denen man früher behauptete, sie würden nur noch dahinvegetieren, in Wirklichkeit über ein funktionierendes Bewusstsein verfügt. Ein Fünftel oder vielleicht auch mehr. Allerdings kommt auf jeden Wissenschaftler, der von einem Fünftel ausgeht, einer, der das ganze verdammte Konzept abtut.«

»Ich würde wahnsinnig gern verstehen, wie Sie tatsächlich Kommunikation erkennen. Sie sagen, die Patienten können kommunizieren, aber nicht so, wie wir es gewöhnt sind. Wie hat man sich das also vorzustellen?«

»Na ja, sie besitzen die Fähigkeit, zu denken und diese Gedanken vermitteln zu wollen. Es ist ähnlich wie beim Intranet. Verstehen Sie, was ich hier mit einem Intranet meine?«

»Ja.« Alex hoffte, die Erklärung erforderte nicht mehr als ein Grundverständnis.

»Gut, also innerhalb eines Intranets bewegen sich Informationen, und man kann mit diesen Daten – oder Erinnerungen, Gedanken – interagieren, aber man kann sie nicht aus dem Intranet rausgeben, es ist ein geschlossener Kreislauf, wenn man so will.«

»Verstehe«, sagte Alex.

ENDE DER LESEPROBE